我国现行的茶叶标准是从新中国成立后逐步建立和完善的,最初以实物样为基准,按茶叶初制、精制的不同加工工艺和内销、外销、边销等不同销售市场分为毛茶标准样、加工标准样和贸易标准样。20世纪80年代起,国家和地方等部门逐步发布、实施了各类茶叶标准。1981年,中华人民共和国对外贸易部发布实施行业标准WMB 48—81《茶叶品质规格》,1988年,GB/T 9833紧压茶系列标准,1992年,GB/T 13738第二套红碎茶、第四套红碎茶等产品标准也陆续发布实施。

2008年3月,全国茶叶标准化技术委员会(SAC/TC339)正式成立,进一步建立和完善茶叶标准体系,促进茶叶的生产、贸易、质量检验和技术进步,推动我国茶叶标准化工作发展。

经过各部门30多年的标准化工作,现已初步建立了我国茶叶标准体系。

01、我国茶叶产品标准的发展

产品标准是指对产品必须达到某些或全部特性要求所制订的标准,主要作用是规定产品的质量要求,包括品种(产地)、规格(等级)、质量特性及技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存要求等。如GB/T 14456.3—2016《绿茶 第3部分:中小叶种绿茶》、GB/T 22109—2008《地理标志产品 政和白茶》等。

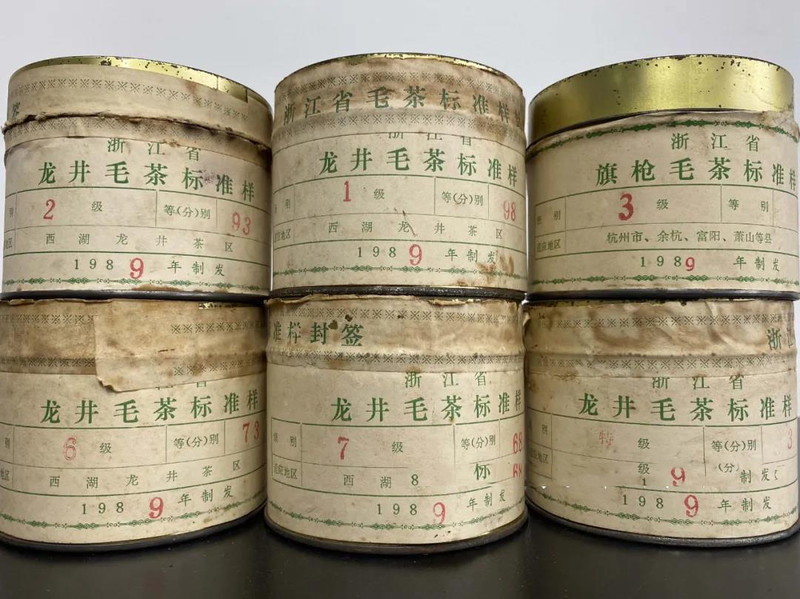

1、毛茶标准样

毛茶标准样又称毛茶收购实物标准样,是对样评茶、评定毛茶等级及价格的实物依据,即作为收购毛茶的质量标准。

(1)毛茶标准样的建立

(2)毛茶标准样的管理与审批

90年代以前,国家主管茶叶收购的部门实行统一领导和分级管理。毛茶标准样换配的品质水平及审批按部管标准执行,由商业部下达和审批;省管标准,由省下达和审批。

①部标准:产量较大涉及面较广的主要茶类及品种由商业部管理,共有40套。其中绿毛茶类中又分为炒青(屯、婺、遂、舒、杭、温、平、湘、鄂、豫)、烘青(徽、浙、闽、湘、苏、粤)、晒青(桂、滇、黔、川、陕),共计23套;红毛茶类的红毛茶(祁、滇、宁、宜、湖、浙、川、闽、粤),共计9套;黑毛茶类的六堡毛茶、湖南黑茶、湖北老青茶、川南边茶、康南边茶等5套;乌龙毛茶类的粤水仙、闽南色种2套;黄茶类的黄大茶1套。

②省标准:产量较少而有一定代表性的品种由省级主管收购茶叶的部门管理,即地方标准。

90年代以后,由于茶叶市场放开,国家茶叶主管部门不再统一下达毛茶标准样的制订及换配计划,改由行业主管部门下达相关的国标和行标的制修订工作,将部分毛茶产品按照标准化管理的要求,列入国家、行业标准的管理规范中。部分毛茶产品由省级质量监督部门会同供销、农业、科研、茶叶公司、茶厂等单位,制订地方标准,并负责进行毛茶实物标准样的审核。

2、加工标准样

加工标准样,又称加工验收统一标准样,是对毛茶再加工时按照外销、内销、边销成品茶标准茶样进行对样加工,使产品质量规范化的实物依据,也是成品茶交接验收的主要依据。

1953年开始制订各类茶叶加工标准样,其中内销、边销茶加工标准样根据各地区产品特点和传统风格制订,由内贸主管茶叶部门审定和管理;外销茶加工标准样根据对外贸易需要结合生产实际制订,由外贸主管部门审定和管理。加工标准样茶有绿茶、红茶、乌龙茶、压制茶等。

(1)绿茶加工标准样

绿茶加工标准样主要是外销眉茶、珠茶及花茶级型坯。眉茶加工标准样于1953年开始制订,按分别销往前苏联、新民主主义国家还是资本主义国家分为苏销、新销和资销三种规格。1963年,取消苏销茶,建立统一的绿茶加工标准样,并分两种方式制订,一种方式是按地区品质特征单独制样,分珍眉、贡熙、特针、秀眉、绿片等花色。珍眉从一级至七级(其中七级又分为之一和之二两级)共八个级别,贡熙从一级至五级(其中五级又分为之一和之二两级)共六个级别。另一种方式是根据外销茶的传统风格及市场需要,采用各茶区眉茶拼配方法制成标准样,分特珍、珍眉、雨茶、贡熙、特针、秀眉、茶片等花色。珠茶标准样分珠茶、雨茶等花色。

(2)红茶加工标准样

90年代,参照历年来红碎茶4套加工标准样设置的花色和产品质量水平,结合国际市场惯例,在非等效采用国际标准ISO 3720-1986《红茶 定义及基本要求》的基础上,制订了第一、第二和第四套红碎茶国家标准。目前,该系列标准修订为GB/T 13738.1—2017《红茶 笫1部分:红碎茶》、GB/T 13738.2—2017《红茶 第2部分:工夫红茶》和GB/T 13738.3—2012《红茶 第3部分:小种红茶》。 ▲ 滇红工夫全国第一套加工标准样

▲ 滇红工夫全国第一套加工标准样

(3)花茶级型坯

花茶级型坯是烘青毛茶经精制加工后用于窨制花茶的素茶,为便于销区统一拼配不再返工筛制,规定了统一的外形筛制规格,制订了全国标准水平的“统一茶坯”。1967年将原来的特级至七级改为一级至六级,1984年商业部下达计划,由商业部杭州茶叶加工研究所(现为中华全国供销合作总社杭州茶叶研究院,简称“中茶院”)承担制订了GB/T 9172—88《花茶级型坯》,这是我国第一个茶叶产品国家标准。

(4)紧压茶标准

1987年和1988年,商业部批准发布茯砖、黑砖、花砖、康砖、金尖、紧茶、沱茶等7只压制茶国家标准,1993年制订了米砖茶和青砖茶紧压茶等2只国家标准。至此,我国基本建立了紧压茶主要产品的国家标准,2013年进行了修订。此外,紧压茶标准还有NY/T 779—2004《普洱茶》、和GB/T 22111—2008《地理标志产品 普洱茶》、GB/T 24614—2009《紧压茶原料要求》和GB/T 24615—2009《紧压茶生产加工技术规范》发布实施。

3、贸易标准样

贸易标准样指对外贸易标准样,是国际茶叶贸易中成交计价和货物交接的实物依据。我国茶叶的贸易标准样于1954年开始建立,从大宗出口绿茶着手建立等级标准茶号,到建立外销工夫红茶、小种红茶、乌龙茶、白茶等的等级标准样茶,至1962年初步达到了贸易标准样规格化和标准化的要求。其中绿茶有眉茶、珠茶、龙井茶等,花茶有茉莉花茶、珠兰花茶、玫瑰花茶等。各茶类、各花色按品质不同分若干级,各级都编有固定号码,即贸易标准茶号或样号,如祁红三级80304,贸易中可直接凭茶号买卖,同时贸易标准样与加工标准样相适应,便于产销结合和货源供应。

目前我国出口茶叶以散装茶叶和小包装茶叶为主,按照《中华人民共和国海关进出口商品规范申报目录》,进出口茶叶(海关编码[HS编码]0902)。

▲ 《中华人民共和国海关进出口商品规范申报目录》(2021年版)

▲ 《中华人民共和国海关进出口商品规范申报目录》(2021年版)02、我国茶叶质量安全标准的发展

1、茶叶质量安全标准的发展过程

作为世界上主要的茶叶生产、消费和贸易国,保证茶叶的质量安全对我国茶产业的可持续发展具有重要的意义。1982年6月1日实施的GBn 144—81《绿茶、红茶卫生标准》是我国最早的茶叶卫生安全标准,规定了感官指标和理化指标,在理化指标中对铅、铜、六六六和滴滴涕做了限量要求。该标准1988年由GB 9679—88《茶叶卫生标准》代替。随着人民生活水平的提高,原标准提出的茶叶卫生质量要求已不能满足市场需要,卫生部和国家标准化委员会于2005年1月颁布并实施GB 2763—2005《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》和GB 2762—2005《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,对茶叶的农药残留限量和污染物限量做了进一步要求。

2001年,农业部发布了 NY 5017—2001《无公害食品 茶叶》、 NY 5020—2001《无公害食品 茶叶产地环境条件》、NY 5018—2001《无公害食品 茶叶生产技术规程》、 NY 5019—2001《无公害食品 茶叶加工技术规程》等一系列无公害茶农业行业标准。

2009年国家颁布实施了《食品安全法》,明确要求政府有关职能部门对现行的食品农产品质量安全标准、食品卫生标准、食品质量标准和有关食品的行业标准中强制执行的标准予以整合,统一公布为食品安全国家标准。

2010年成立了国务院食品安全委员会,对我国有关食品质量安全的标准进行整体规划,安全限量和检测方法均作为强制性标准由卫生部统一发布,涉及农产品的农药残留和兽药残留由农业部和卫生部共同发布。自2010年起,我国卫生部、农业部相继制订了包含茶叶在内的农药残留限量指标的食品安全国家标准。如GB 26130—2010《食品中百草枯等54种农药最大残留限量》、GB 28260—2011《食品安全国家标准 食品中阿维菌素等85种农药最大残留限量》等。

经过十多年的努力,目前已基本完成了对原有标准的整合修订任务,统一为GB 2763《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》和GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》。

2、目前我国现行的茶叶质量安全标准

目前,我国与茶叶及相关制品有关的食品安全国家标准共有13项,包括农药最大残留限量、污染物限量、标签、卫生规范、检测方法等,这是我国茶叶质量安全监督抽检的重要依据。

03、我国茶叶试验方法和规范、规程等标准的发展

1、茶叶感官审评方法标准的发展

茶叶感官审评是茶叶审评人员运用正常的视觉、嗅觉、味觉、触觉等辨别能力,对茶叶产品的外形、汤色、香气、滋味与叶底等品质因子进行综合分析和评价的过程。其分析与评价的依据是审评人员对该茶产品的原料特征、加工工艺与技术、品质变化和产品标准的充分掌握,在此基础上所做的评价与判断。

1984年商业部发布实施的GH 016—84《屯婺遂舒杭温平七套 初制炒青绿茶》,是我国第一个跟茶叶感官审评方法有关的标准。之后,1986年国家进出口商品检验局发布实施了《出口茶叶感官审评方法》。1988年后,国家茶叶产品国家标准亦有相应规定,如GB/T 9172—88《花茶级型坯》等。1993年商业部发布了SB/T 10157—93《茶叶感官审评方法》,2004年农业部发布了NY/T 787—2004《茶叶感官审评通用方法》。2009年国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会首次发布了GB/T 23776—2009《茶叶感官审评方法》,对感官审评做了定义,规定了茶叶感官审评的条件、各类茶的感官审评方法、审评结果的计算与判定,经过多次优化、修订,目前执行的是GB/T 23776—2018《茶叶感官审评方法》,具有较高科学性和可操作性。

2、茶叶理化检测方法标准基本完善

茶叶的化学组成相当复杂,国内外公认的决定茶叶色、香、味的主要成分是茶多酚类、氨基酸类、生物碱、芳香物质、叶绿素及茶色素等,以及有益元素硒、锌等。

茶叶理化成分测定方法的标准经历了如下发展历程。1987年11月,商业部组织上海进出口商品检验局、中国农业科学院茶叶研究所、商业部茶畜局制订实施了GB/T 8302~8314—1987《茶理化检验方法》系列国家标准13个,填补了我国茶叶检验方法标准的空白。内容包括茶叶取样、磨碎试样的制备及其干物质含量的测定、水分测定、水浸出物测定、总灰分测定、水溶性灰分和水不溶性灰分测定、水不溶性灰分碱度测定、酸不溶性灰分、粗纤维测定、粉末和碎茶含量测定、咖啡碱测定、茶多酚测定、游离氨基酸总量测定等。经过2002年、2008年、2013年和2018年的几次修订,以及2016年部分标准与食品安全国家标准的接轨,目前,除了 GB/T 8313—2018 《茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法》外,大部分国家推荐性标准是按照2013版实施的。2013年茶叶理化检测方法标准又补充了茶黄素的测定方法(GB/T 30483—2013《 茶叶中茶黄素测定-高效液相色谱法》),2017年修订了茶氨酸的测定方法(GB/T 23193—2017 《茶叶中茶氨酸的测定 高效液相色谱法》),从而使茶叶标准更加完善。

随着人们对茶叶中有益元素的认识的加深,制订了茶叶中硒、铁、锰、铜、锌、钙、镁、钾、钠、磷、硫的测定方法,如GB/T 30376—2013 《茶叶中铁、锰、铜、锌、钙、镁、钾、钠、磷、硫的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》。另外,还制订了茶叶卫生安全指标的检测方法标准。

3、茶叶生产加工技术等相关规范规程

(1)茶园田间管理的标准

GB 11767—2003《茶树种苗》、GB/T 8321《农药合理使用准则》、GB/Z 26576—2011《茶叶生产技术规范》、NY/T 3168—2017《茶叶良好农业规范》、NY/T 2798.6—2015《无公害农产品 生产质量安全控制技术规范 第6部分:茶叶》等。

(2)茶叶加工技术标准

GB/T 32744—2016《茶叶加工良好规范》、GH/T 1077—2011《茶叶加工技术规程》等。

(3)不同茶类加工技术规程

GB/T 32742—2016《眉茶生产加工技术规范》、GB/T 32743—2016《白茶加工技术规范》、GB/T 35810—2018《红茶加工技术规范》、GB/T 35863—2018《乌龙茶加工技术规范》等。

(4)有机茶叶加工技术规程

NY/T 5197—2002《有机茶生产技术规程》、NY/T 5198—2002《有机茶加工技术规程》、NY 5199—2002《有机茶产地环境条件》等。

4、茶叶物流标准

GB 7718—2011《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》、GB 28050—2011《食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》、GB 23350—2009《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》、GB/T 30375—2013《茶叶贮存》、GH/T 1070—2011《茶叶包装通则》等。

5、管理标准

管理标准是指对标准化领域中需要统一的管理事项所制订的标准,主要针对管理目标、项目、程序、组织,如GB/Z 35045—2018《茶产业项目运营管理规范》等。管理标准可分为体系标准和程序标准。管理体系标准通常是指ISO 9000质量管理体系标准、ISO 14000环境管理体系标准、OHSAS 18000职业健康安全管理体系标准、ISO 50001能源管理体系标准以及其他管理体系标准;管理程序标准通常是在管理体系标准的框架结构下,对具体管理事务(事项)的过程、流程、活动、顺序、环节、路径、方法的规定,是对管理体系标准的具体展开。

6、工作标准

工作标准是指对标准化领域中需要统一的工作事项所制订的标准。包括部门工作标准和岗位(个人)工作标准,对工作责任、权利、范围、质量要求、程序、效果、检查方法所制订的标准。如GB/Z 21722—2008《出口茶叶质量安全控制规范》、GH/T 1119—2015《茶叶标准体系表》等。

▲ 2020年12月,全国茶叶标准化技术委员会三届二次会议在杭州余杭召开。

文章来源于中国茶叶加工 ,作者尹祎

论六堡茶的选购----基于认证对茶叶质量安全的保证作用

吴 平

(梧州出入境检验检疫局 梧州 543002)

(本文发表于2015年第1期《茶叶》杂志,经原作者授权在黑茶网发布,本文仅供茶友交流使用,切勿用于商业用途,本稿略有修改。)

摘要目的:解决选购六堡茶只重视感官指标而忽视卫生、安全的问题。方法:通过介绍一般茶叶标准和六堡茶标准中对茶叶质量的要求,指出产品标准的规定是不全面的,而认证则是对其不足的必不可少的补充;比较强制性官方认证、自愿性管理体系认证和产品认证对茶叶质量保证作用的差异,分析影响认证有效性的内、外因素,阐述六堡茶保健功效及其质量的鉴别方法等。结果:茶叶的感官质量是建立在卫生、安全基础上的,在选购六堡茶时,若只关注感官指标而不重视其卫生、安全,是本末倒置。结论:选购六堡茶要从生产企业的认证情况、购买目的、品鉴水平、经济条件、贮藏条件、策略、技巧等方面综合考虑,才能选购到既卫生、安全,感官指标合适又经济的产品。

关键词 六堡茶;选购;质量;认证;卫生;安全

中图分类号:TS207.7 ;文献标识码:A;

1 前言

喝茶从来都是中国人健康、高雅、富有诗意的生活方式之一,而喝茶的目的无非是为身体健康和心灵愉悦;而心灵愉悦无疑要以身体健康为前提,否则毫无意义;而要身体健康无疑要选购到质量安全的茶品,

可见茶叶选购之重要。近年来,随着六堡茶产业的持续发展和品牌价值、知名度的提高,关心和喜爱六堡茶的人士也越来越多,饮六堡茶、谈论六堡茶、收藏六堡茶、送六堡茶等逐渐形成为时尚[1-2]。笔者由于工作关系长期从事六堡茶质量安全的监管工作,常应亲友和同事的要求介绍如何选购六堡茶,因为他们渴望了解的问题和需要我解答的内容都具有普遍性,因此写下此文。

2 购买目的和容易忽略的问题

纵观购买六堡茶的人群,购买目的主要有自己品饮、馈赠亲友、收藏、投资(机)等,究其原因主要有:一是六堡茶颇有名气,作为礼品显得大方、高雅、有品味;二是六堡茶有一定的保健功效,属健康饮品,有益身心健康;三是地方特色鲜明,其它特产难以替代;四是六堡茶有越陈越好的特性等。

对许多购买者而言,虽然没有明说,但是其购买的前提都隐含有产品必须符合卫生和安全的强制性要求的,而这一点恰恰被不少人所忽略,因而导致在选购六堡茶时出现了偏差,如只关注产品感官指标的好与差,而不注意产品的安全与生产厂的卫生条件[3-4],就如只注意外在美反而忽略了内在美一样;而要正确地选购,正确认识六堡茶产品的安全指标、感官指标、生产过程卫生条件及其相互联系,并掌握适当的鉴别方法等是必不可少的,笔者认为以下几个方面是不能不弄清楚的。

3 食品的质量构成

根据国际食品法典委员会发布的《食品卫生通则》、我国《食品安全法》、相关食品标准等规定[5-7],食品质量的构成如下图所示:

显然,食品的感官指标是建立卫生、安全等基础上的。对六堡茶而言也是如此,因此不能孤立地谈论六堡茶的感官质量指标。

4 六堡茶的质量要求

4.1六堡茶的卫生条件

4.1.1 茶叶种植过程的必备条件

与食品相关的法规、标准规定必须符合以下基本条件。

茶叶原料种植基地的环境空气质量、灌溉用水、茶园土壤等,应当分别符合GB3095、GB5084、GB15618、DB45/T435等标准的规定[8-11]。

在茶叶种植过程中国家禁用的农药不能使用、允许使用的农药不能超范围超量使用、并确保足够的安全间隔时间[12]。

4.1.2 茶叶加工过程的必备条件

主要是指加工过程应当符合国家法定的卫生条件及国际公认的卫生规范要求[5-7,13-16],对茶叶类食品而言可归纳如下:

(1)防止区厂环境受到污染物的污染;

(2)与食品或食品表面接触的水的安全;

(3)食品接触表面的卫生状况和清洁程度;

(4)防止发生交叉污染;

(5)员工手的清洗和消毒设施,以及厕所设施的维护;

(6)防止食品被污染物污染;

(7)有毒化合物的标记贮存和使用;

(8)员工健康状况的控制;

(9)防虫害和灭鼠;

(10)卫生监控和纠偏。

4.2 六堡茶地理标志产品保护公告中的特别规定

六堡茶于2011年3月16日成为国家地理标志保护产品,在国家质检总局发布的批准公告中明确规定:六堡茶产地范围为广西壮族自治区梧州市现辖行政区域;六堡茶质量的保护范围规定为特级、一至四级。茶树品种采用苍梧县群体种、广西大叶种及其分离、选育出来的品种、品系[16]。

4.3 六堡茶产品标准规定的质量要求

4.3.1 六堡茶的定义

六堡茶的定义随着人们认识水平的提高而发展进步的。在现行DB45/T581《六堡茶》标准中,六堡茶(Liu Pao Tea)是指:在适宜加工的特定区域内,选用适制茶树( Camellia sinensis L.O.Kunts)的芽叶和嫩茎为原料,采用六堡茶初制工艺和六堡茶精制工艺加工制成,具有“六堡香”及红、浓、陈、醇等品质特征的黑茶。而所谓六堡香( Liu Pao flavour)是指:以六堡茶特定工艺加工制成的六堡茶所具有的以陈香、金花香、槟榔 (Areca catechu L.)香等为主要特征的香气[17]。

六堡茶完整、准确的定义应当是以上标准规定与公告规定的融合。因此,只有在梧州市范围内按规定要求生产的黑茶才能称之为六堡茶,才具有与众不同的质量特色[18]。

4.3.2 六堡茶的分类和分级

在DB45/T581标准中规定,按六堡茶的制作工艺和外观形态分类,分为六堡茶散茶、六堡茶紧压茶、袋泡六堡茶、陈年六堡茶等类别。其中,六堡茶紧压茶外形有圆饼形、砖形、沱形、圆柱形等多种形状和规格[17]。

4.3.3 六堡茶的感官指标要求

根据《六堡茶质量技术要求》及DB45/T581标准的规定,六堡茶散茶各等级感官品质指标应符合表1的规定[16-17]。

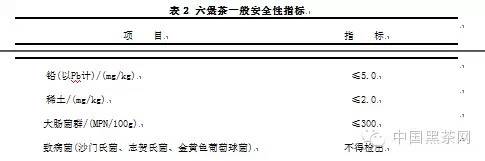

4.3.4 六堡茶的安全性要求

DB45/T581标准规定六堡茶应品质正常、无污染、无劣变、无异味,不得添加任何非食用物质和食品添加剂。此外,该标准中还规定了六堡茶常规理化指标和安全性指标,其中安全性指标应符合GB2762和GB2763规定[19-20],目前一般安全性应符合表2规定。

注:其他安全性指标按国家相关规定执行,对外贸易六堡茶按输入国或地区相关规定执行。

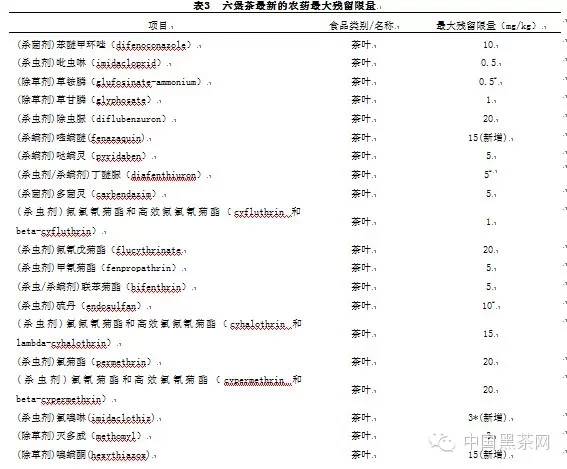

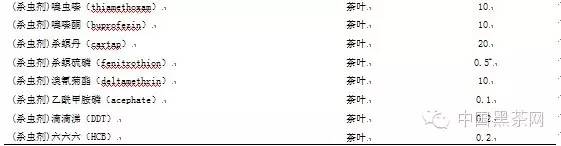

现行GB2763的有效版本是2014年版,其中对茶叶中农药最大残留限量的指标已经由25项扩充至28项[20-21],如下表所示:

注:“*”表示临时限量[20-21]。

上表表明我国对茶叶安全的要求大为提高,但与日本(276项)、欧盟(454项)、香港(45项,2014年8月1日实施)等国家或地区相比仍然相当宽松[22-24]。

4.4 建立食品防护计划

对于六堡茶的安全问题,除了要符合4.3.4条的要求外,在出口食品及部分进口国家的法规中, 针对食品安全监控体系薄弱环节发生蓄意投放污染物的问题,还要求建立并实施“食品防护计划”,以确保食品的安全[14,25]。

4.5六堡茶的感官指标缺陷

品质正常的六堡茶有赖于生产过程的良好控制,一切生产工艺的控制不足或过度都会导致六堡质量发生变化,当这种变化超过了一定的限度就变成了一种缺陷。凡六堡茶感官指标不符合DB45/T581标准规定即为缺陷,具体有:

成品干茶中的烟味、条索松散、砂石杂质过多、轻漂杂质过多、活害虫;干茶和叶底中的花杂、花青;茶汤中的混浊、酸馊味、霉味、水气、水味、熟味(石灰味或碱味)、臭青味、烟气、烟味、焦苦味、泥土味;叶底中的发黑变硬等等[26]。

4.6 六堡茶质量合格的判定

可见,与所有食品一样,六堡茶的质量形成在生产全过程之中, 其生产过程的内涵远比最终产品标准规定要求丰富得多,生产过程的卫生、安全必须符合相关法律、法规、规范、标准等方面的规定要求才有意义。因此,生产过程合格远比最终产品检验合格更加重要,而按产品标准对最终产品的检验,只是部分验证了生产过程是否合格;只有生产过程、最终产品检验都合格,才是全面的、完整的合格。

5认证对茶叶质量的保证作用

由上可知,食品的产品标准中欠缺对生产厂卫生条件、控制措施及感官指标缺陷等方面的规定,也即产品标准是不全面的。因而仅靠最终产品检验结果符合产品标准规定,还不足以证明产品是全面符合质量要求的,其生产过程也必须符合公认的标准或规范才能更加令人信服。因此,产生了各种可以证明其生产过程符合规定要求的各种认证,这是对产品标准存在不足的必不可少的补充。

5.1 认证的分类

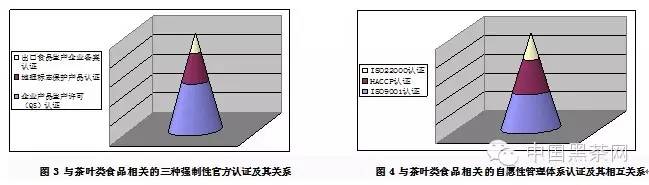

与茶叶质量相关的认证,按强制程度分为自愿性认证和强制性认证两种,按认证对象分为体系认证和产品认证,其分类及相互关系详见下图。

5.2 强制性认证对茶叶质量保证作用的比较

与茶叶质量安全相关的强制性认证有企业产品生产许可(QS)认证、地理标志保护产品认证、出口食品生产企业备案认证等三种,从认证条件的宽严程度、获得认证企业数量的多寡等方面看,其关系如图3所示[27]:

至2014年7月,梧州市获得QS认证的六堡茶生产企业有35家,获得地理标志产品认证企业有4家, 获得出口食品企业备案认证企业有3家。这是认证宽严条件在六堡茶生产企业中的具体体现。

5.3自愿性体系认证对茶叶质量保证作用的比较

目前,与茶叶类食品相关的自愿性体系认证有质量管理ISO9001体系认证、HACCP管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证等三种;从认证普遍性、适用性及条件宽严程度等方面看,其相互关系如图4所示[28]:

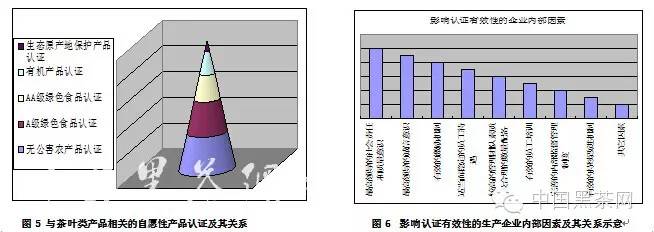

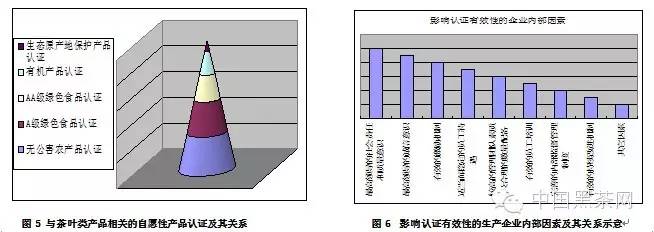

5.4 自愿性产品认证对茶叶质量保证作用的比较

目前,与茶叶质量相关的自愿性产品认证,分别有无公害农产品、绿色食品、有机产品、生态原产地保护产品等四种认证,而绿色食品认证又细分AA级和A级,从认证条件的宽严程度方面看,其关系如图5所示[29]。

目前,六堡茶生产企业中,获得有机产品认证的有7家企业,获得生态原产地产品保护的有1家企业。

6 影响认证有效性的因素

笔者认为,企业的管理体系或产品获得了认证后,能否持续、有效、稳定地发挥应有作用,确保其生产过程和产品质量持续符合认证要求,最根本的是要看认证的有效性,而判断认证的有效性既要考察企业内部影响因素,也要考察企业外部的监管约束力因素,两者缺一不可。

6.1生产企业内部影响因素

笔者认为茶叶等食品企业认证的有效性,企业内部影响因素及其关系如图6所示[28-29]。

6.2外部监督约束力因素

6.2.1强制性官方认证的外部监督

强制性官方认证是以国家法律法规和政府责任为依据,以政府财政支持为后盾,以属地主管机构为实施主体,其对企业的监督范围不仅涉及企业生产条件、管理体系运行、人员素质,还涉及企业产品的感官指标、理化指标和安全指标;其对企业生产条件的监督详见图7;对产品质量安全的监控详见图8;对严重违规企业的处罚手段见图9。

6.2.2自愿性认证的外部监督

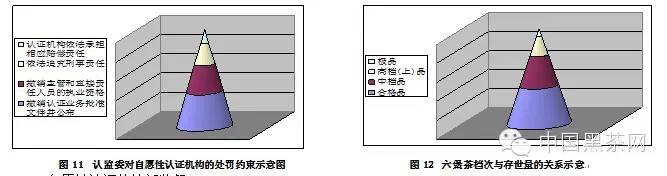

对于自愿性认证,纯属是一种商业行为。按法规规定认证机构要对获证企业认证的产品或管理体系实施有效的跟踪调查,监督情况详见图10;对认证机构违规的处罚情况详见图11。

6.2.3外部监督对两类认证约束作用的比较

综上所述,强制性官方认证机构对企业约束的广度、深度、力度均远高于自愿性认证机构。但正如哲人所说外因通过内因而起作用。一家食品生产企业无论取得何种认证,认证的有效性最终取决于企业内部因素,特别是企业最高领导的社会责任、食品安全质量意识和诚信意识。

总体而言,各种认证都对企业产品质量有一定的保证作用,但强制性官方认证比自愿性认证有效、可靠;认证对企业产品质量的保证作用,要具体企业具体分析。对一般的食品生产企业如此,对六堡茶生产企业也不例外。

7 六堡茶的保健功效

多家科研机构的研究成果表明:六堡茶水提物具有降血脂、减肥、降血糖、降低血尿酸、保护肝脏、调理肠胃、美容抗衰老、防紫外线辐射、抗炎清火等保健养生功效。这使基于生活经验的六堡茶多种保健养生功效,首次得到科学实验数据的证实[30]。

据笔者深入调查,此报告的实验过程所用的六堡茶样品,其原料、初制加工工艺流程、精制加工工艺流程等均符合六堡茶地理标志保护产品规定的要求[16],只有这样的六堡茶其保健功效才是得到现代科学实验证实的。

8 六堡茶质量的鉴别方法

8.1从生产厂所在的地域看市场认同程度

目前,虽然六堡茶获得了地理标志产品保护,但在市面上仍然有极少数在保护范围外的企业在以前生产的也叫“六堡茶”的产品在销售。而在保护范围内的厂家产品无疑比其它地方的更有质量特色,也有更广泛的市场认同。

8.2从生产厂家获得的认证看产品质量保证水平

可从外包装标识、预包装标签及内飞等处的标识内容中查看,一看生产企业是否获得必须的强制性认证----生产许可证(QS)认证;若还取得地理标志产品认证或出口企业备案认证,则其卫生、安全及质量特色将更有保证;二看企业是否取得自愿性管理体系认证,或其产品是否获得自愿性产品认证;三看自愿性认证咨询机构和认证机构是否取得国家认证认可监督委员会的批准或认可;四看认证范围是否包括所购六堡茶产品在内;五是看认证证书是否在有效期内;六看认证证书、标志及其编号是否真实。这些信息的真实性均可通过登录国家认证认可监督委员会网站、中国食品农产品(有机产品)认证信息系统(http:/food.cnca.cn)、中国绿色食品网站等专门渠道或互联网随时查询获得,必要时可以核实。

8.3从专用标志看产品是否具有质量特色

一是查看标签上标示的执行标准是否为现行有效的标准(目前为DB45/T581);二是查看企业是否获得六堡茶地理标志产品保护,产品是否加贴有六堡茶地理标志保护产品“专用标志”。

目前,获得国家地理标志保护产品专用标志使用资格的有四家,分别是梧州茂圣公司、梧州茶厂、梧州中茶茶业有限公司、梧州市天誉茶业有限公司等,企业均采用具有防伪功能的“专用标志”,分别在2012年9月、11月、11月及2014年8月以后出厂的预包装产品均加贴有“专用标志”。消费者在购买加贴有“专用标志”的产品后,只要揭开“专用标志”表层即可看到一个由16位数组成的唯一数码“身份证”,然后通过互联网、手机短信、语音电话等方式查询,即可自动地与系统数据库中的储存信息进行比对,即可鉴别该产品的真伪[31]。

8.4从预包装产品标签看企业是否合法正规

若是获得茶叶生产许可证厂家生产的、直接面向消费者的预包装产品,其食品标签应当是符合食品标签法规规定要求的,一个规范的食品标签应包括食品名称、配料表、净含量和规格、生产者和(或)经销者的名称、地址和联系方式、生产日期和保质期、贮存条件、食品生产许可证编号、产品标准代号及其他需要标示的内容[32]。

由于六堡茶具有越陈越好的特性,六堡茶产品标准中还规定要标示六堡茶陈化起始时间[17]。目前,仅有少数厂家进行了标示,以示诚信经营。

8.5从产品外形和内质看是否符合标准要求

一般获得生产许可证的企业,在其出厂产品中都有出厂合格证,以示产品符合产品标准规定。若有条件,并认为必要时可以打包开包装并开汤试品尝。对于六堡茶散茶而言,其感官指标该当符合上述表1的规定,对于其它形态的六堡茶,其外形的色泽、净度及内质的香气、滋味、汤色、叶底也应当符合上述表1的规定。

8.6从产品外形看是否有缺陷

查看成品干茶是否存在花杂、花青、条索松散、砂石杂质过多、轻漂、杂质过多、活或死害虫等缺陷[26]。

8.7从产品内质看是否有缺陷

开汤品尝,检查香气中是否存在水气、烟气、酸馊气、霉气、臭青、熟气(石灰味或碱味)等异杂气,检查茶汤中是否混浊以及是否有酸馊味、霉味、水味、熟味(石灰味或碱味)、烟味、臭青味、焦苦味、泥土味等异杂滋味;察看叶底中是否存在花杂、花青、发黑变硬等缺陷,并应当注意异杂气味与正常气味的区别[26]。

8.8 从产品档次看是否合适

总而言之,六堡茶的质量应当符合法规规定的卫生、安全、产品标准等方面的规定,而又无感官质量缺陷,这是最低的要求,在此基础上才可以谈论其档次。

8.8.1 从质量等级看是否合适

就六堡茶的质量特性而言,这需要茶叶原料有一定的成熟度作保证,这犹如风味足的水果不能太生也不能过熟悉;因此,六堡茶并非等级越高越好,最能体现六堡茶质量特色的是二、三级茶。

8.8.2 从原料品种看是否合适

适制茶树品种应当在六堡茶地理标志产品保护公告规定的品种范围。其中,苍梧县群体种按其芽叶色泽可细分为绿、淡绿、黄绿、紫绿、红绿等色。

按茶树生长状态可分为古树、野生、种植等类型。按生长环境的不同可细分为高山(多指在海拔800米以上种植)茶、台地茶等类型。

目前,以苍梧县群体种中的紫绿、红绿及古树、野生、高山等原料制成的六堡茶犹其受到高端消费者的欢迎。

8.8.3从原料茶采摘季节看是否合适

按规定,六堡茶原料鲜叶采摘一般从3月至11月[16],可细分为春茶、夏茶、秋茶和冬茶。其中春茶又可细分早春、晚春、(清)明前、明后、(谷)雨前、雨后等茶。由于季节不同,其气温、降雨、日照时间也不同,直接影响茶树生长,导致鲜叶理化成份不同,其成品茶在香气、滋味等方面表现出不同的季节特征。

长久以来,春茶、早春茶受到大多数消费者的欢迎。

8.8.4从细分的香味香型看是否合适

在符合六堡茶产品标准基础上,市场上部分对香气、滋味特别敏感的人土将六堡茶的香味细分为菌花香、槟榔香、青香、木香、药香等类型,或者其混合香。这些所谓的香型,其特征极其微弱,在似与非似之间,没经有经验之人提示,恐怕分辨不出。究其原因多是某些原料茶树品种生长环境不同或采摘季节不同,或因加工工艺操作的微小差别,或因陈化环境不同所导致。除非极有品鉴经验之人,否则难以辨别,不必过分追求。

8.8.5从陈化时间看是否合适

六堡茶标准规定六堡茶在适宜条件下(以下同)至少要陈化6个月才能出厂,才是合格品[16-17],此时的茶是可以喝的,但陈香、陈味尚欠佳,略带涩味、刺激性;而合格品(以下同)陈化三年以上,则会有较明显的陈香、陈味,且较爽口;陈化五年以上则属中档品,可显槟榔香了,还有一定程度的润滑感;陈化十年以上,则属高档 (上)品茶了,槟榔香、润滑感较明显,回甘明显,齿唇颊留香明显;陈化十五年以上,则属极品茶了,槟榔香、润滑感、回甘较强,且优雅、细腻、丰满、回味悠长、齿唇颊留香持久[32]。由于市场规律的原因,六堡茶陈化时间越久,其存世量必然越少,其价格也越昂贵,其关系如图12所示。

总之,在适宜条件和一定时间范围内,六堡茶才会越陈越好[33];超过一定的时限,则其香气和滋味总体上会走下坡路。业内资深人士一般认为,对于发酵程度刚好合适的六堡茶,其陈化时间在15~20年为最佳品饮时间;对于发酵程度偏轻的茶,其最佳品饮时间会适当延后;而发酵程度偏深的茶,其则此最佳品饮时间则会适当提前。对于宣称十年以上的陈年六堡茶,若非有生产厂家的原始标示信息证明,或者自己有足够的鉴别经验,否则不可轻信。

8.8.6从包装材质看是否合适

由于历史和工艺的原因,六堡茶在出厂前的陈化阶段多以大竹箩装紧压茶的包装形式进行陈化,在出厂时则打散分成小包装形式出售,成了六堡茶散茶(散六堡茶)。对于预包装六堡茶产品,其包装有许多款式,不同时期采取的材质也差别甚大,与其它黑茶相比有自己的独特之处。总体而言,六堡茶的包装材料及其印刷油墨要求无毒、无害、无异味,包装容器略具透气性而又能够防尘、防潮、防虫。据调查,在2007年前的包装材质不太讲究档次,多采用传统、生态、环保的材料;而近期的则比较讲究材料的档次,但其外表偶有过于偏重浓墨重彩地印刷的倾向,不太符合环保生态要求。

8.8.6.1从内包装容器在排序中的位置看是否合适

对于预包装的六堡茶散茶产品,目前市场上常见的内包装容器很多,根据包装的容器种类及其成本、市场认同程度,内包装容器档次从高到低排序如下:

有工艺大师刻字的钦州坭兴陶容器、钦州坭兴陶容器、精制金属罐、精制陶瓷容器、普通陶瓷容器、普通金属罐、铝泊袋、复合材料袋、天然藤编容器、天然藤及竹蔑混编容器、竹蔑编容器、纸藤编容器、纸罐、软纸盒、纸袋、塑料袋等。部分透气性比较强的容器,一般会在容器内壁衬一层沙纸,以更好地防尘、防潮、防虫。

此外,有一些符合生态要求的材料编织的内包装容器,如竹蔑、竹筒、竹壳、天然藤编、杉树皮、香焦树皮及其叶、芦苇等材料编的容器,有时还有几种材料混编的容器。一般,编织的这些容器在装茶叶前,都会采用符合生态要求的方法进行特殊处理,以除去异杂味并防止其生虫,如常用六堡茶浓汤煮竹蔑容器。此类容器,除竹蔑外所占市场份额不太多,这是一个独特的序列,难以判定其相互间的次序,这类容器多数用来包装获得有机产品认证或生态原产地保护产品认证的六堡茶。

对于预包装的砖茶、饼茶、沱茶、圆柱茶等六堡茶紧压茶, 其内包装容器非常简单,通常只有一张沙纸或牛皮纸,其上通常印有简化了的标签内容。

8.8.6.2从外包装容器在排序中的位置看是否合适

对于预包装的六堡茶散茶的外包装容器,其档次从高到低排序如下:

纸箱、环保纸袋包竹箩、塑料编织袋包竹箩、竹箩等,此类外包装多应用于每件净重大于1公斤的产品。

硬纸盒、天然藤编容器、天然藤及竹蔑混编容器、竹蔑编容器、纸藤编容器、软纸盒、纸袋等,此类外包装多应用于每件净重小于1公斤的产品。

对于预包装的砖茶、饼茶、沱茶、圆柱茶等六堡茶紧压茶, 其外包装容器档次从高到低依次排序如下:

木盒、硬纸盒、纸盒、纸套、小竹笼等。

8.8.6.3从运输包装容器在排序中的位置看是否合适

对于预包装的六堡茶产品,其外包装之外还有一个运输包装容器,内盛装若干件预包装产品,其档次从高到低排序如下:

纸箱、环保纸袋包竹箩、塑料编织袋包竹箩、竹箩等。

8.8.6.4从茶叶内在质量与包装档次看是否匹配

无论是六堡茶散茶还是紧压茶,凡是正规的生产厂家,同一厂家、同一时期、同一类别,茶的内、外包装的档次与茶叶内在质量的档次是基本匹配的,一般是不会乱搭配的。

8.8.7 从价值看产品价格是否匹配

目前,六堡茶价格呈明显上升趋势。对于正规生产厂家的同一时期的六堡茶产品,其产品的价格取决于产品内在质量、企业品牌价值、包装材质、合理的毛利等因素,价格的档次与其内在价值档次是基本匹配的,一般是不会乱叫价的。对于销售价格,网店、经销商、加盟店、一级经销商、总经销商、专营店、生产厂直销店等,有递升的趋势,但网店与实体店是一体化的除外。

8.9 从产品销售渠道看质量可信性

销售渠道主要有生产厂直销店、专营店、总经销商、一级经销商、经销商、加盟店、网店等,总体而言其可信性有下降的趋势;但网店与实体店是一体化的除外。

9 选购六堡茶的原则和策略

9.1 选购的原则

在符合8.1~8.9要求的前提下,选购的总原则是:一是按购买目的选择;二是最终饮茶者的品鉴水平选择。

9.1.1自己饮用的选购原则

首先要弄清楚自己的饮茶水平,若经常饮茶已经对茶叶有一些认识,但对六堡茶还知甚少,则可以先购买一些中档偏下的六堡茶,以积累一些感性认识,待品饮水平提高后,可以逐步选购中档和高档的六堡茶。

若平常经常品饮六堡茶,已有比较高的品鉴水平,也有比较好的经济条件,则可直接选购中高档六堡茶;若经济条件一般,但自己有适宜陈化的条件,则可以选购一些虽然属中低档水平,但适宜长期陈化(如原料好且发酵程度稍轻)的六堡茶,购买后自行陈化适当时间后再品饮,就会得到高档茶的享受。

9.1.2馈赠亲友的选购原则

对于作为普通朋友联络感情而送礼的,若对方对六堡茶还知之甚少,则可以先购买一些中档偏下的六堡茶;若对方对六堡茶有比较高的品鉴水平,可以选购中档和高档的六堡茶。对于为答谢朋友办事成功而送礼的,则不论对方是否熟知六堡茶,均宜选购中高档六堡茶。

9.1.3收藏和投资的选购原则

最根本的原则是茶叶内在质量好、价格合理、适合长期陈化、有明确的陈化起始时间和生产日期。选购次序如下:

一是原装大竹箩茶(净重有时达40~53公斤/箩),俗称一口料、原箩茶,最能体现厂家真实的工艺水平,具有明显的价格优势;二是具有某些细微特色的茶,如槟榔香、金花、古树原料、野生原料、高山原料等类型;三是获得权威性评茶比赛大奖的特殊批号的茶;四是限量生产并有永久性序号编码的预包装茶;五是有生产厂领导签名证书的茶;六是在出厂时表现平常,但经适当陈化后呈现意想不到效果并获得市场较高程认可的茶。若是同时具备两种以上情形,则更佳。

总之,所有符合法定的安全卫生条件及产品标准规定的六堡茶都有收藏价值,但是若选购品牌影响力大的厂家产品,其市场认同程度高、升值快、出手容易,收益更好。

9.2 选购的策略

9.2.1从有质量保证的厂家购买

首选从质量保证能力靠前的厂家购买;其次从至少取得生产许可证的厂家购买。

9.2.2从可靠渠道购进

若有条件可直接从厂家批量购进;其次是从专营店或总经销商或一级经销商处批量购进,其它渠道次之。

9.2.3 在适宜时机购进

最好是在产品刚投放市场时购买,否则日后可能会有所升值升价,甚至买不到货。

无论何种情况,极品茶均为稀有之物,可遇不可求,其价格之昂贵非常人所能接受,若非品鉴水平足够高、经济条件足够充裕,否则不必刻意追求。

9.2.4 多买新茶少买老茶

新茶的质量和价格都很实在,适合大多数人;而老茶的价格太高、年份鉴别困难大,不适合大多数人。

10 结论

综上所述,在选购六堡茶时,若只关注感官指标而不关注其法定的卫生、安全要求,属本末倒置; 此外,还要从质量特色、是否符合标准、是否存在感官质量缺陷、品饮者水平、自身经济实力、购买目的、档次是否合适、销售渠道是否可靠、价格是否合适等方面综合考虑。因此,针对不同的人群,没有最好,只有是否合适。

11 讨论

对于目前存在的不按标准规定工艺生产、不符合六堡茶产品标准规定、也没有取得生产许可证的一些产品,其生产过程的卫生、成品的安全都是没有保证的,也不是仅凭某一份检测报告就可以涵盖的、保证的;其感官特征五花八门,虽然被某些人士称之为XX六堡茶、六堡XX茶等,若作为好奇偶尔喝一点未尝不可,但若长期饮用则属不智。此类厂家的出路在于创造条件尽快办理生产许可证、按规定工艺生产,走合法经营的正道。

10月30-31日,由中国茶叶学会、山东省农业农村厅、山东省农业科学院和青岛市人民政府主办,青岛市农业农村局、崂山区人民政府承办的第32届中国茶业科技年会在山东省青岛市崂山区隆重举办!

本届中国茶业科技年会以“科技引领 茶韵崂山”为主题,共设1个主会场、2个茶叶科技分会场、1个茶叶经济与文化分会场。

茶叶科技分会场Ⅱ由中国茶叶学会茶叶加工专业委员会、中国茶叶学会茶深加工专业委员会、中国茶叶学会茶饮料茶食品专业委员会、中国茶叶学会标准化工作委员会承办,该分会场以“新技术、新装备、新标准”为主题,主要内容涉及茶叶提取物、红绿茶加工装备、茶产业标准化、新茶饮规范化、出口茶管控、茶质量安全等。

茶叶加工技术版块

1

《我国茶叶提取物产业技术

创新进展与趋势》

湖南农业大学教授张盛概述了我国茶叶提取物产业的发展现状,介绍了其关键技术创新的进展,指出我国在多种茶叶功能性成分上完成了技术创新,在该领域正引领世界发展,并对茶叶提取物产业的发展趋势与方向进行了展望。

2

《绿茶现代加工装备创新与产业化应用》

中国农业科学院茶叶研究所研究员袁海波介绍了我国绿茶加工装备研究与应用现状,从采后茶青品控、摊青、绿茶做形、绿茶干燥提香、辅助设施等方面详细阐述了加工各环节装备的创新与应用,并对加工装备创新趋势进行了展望。

3

《红茶加工品控关键技术与

装备研究及产业化应用》

广东省农业科学院茶叶研究所研究员马成英梳理了红茶加工的装备与技术现状,介绍了国内外红茶加工各环节的精准品控技术与装备创新,同时也指出了红茶加工设备在应用中存在的问题。

▲茶叶加工技术版块由中国茶叶学会副理事长孙威江主持

茶叶标准与质量安全版块

1

《茶产业标准化发展情况分析》

福建农林大学教授孙威江以茶产业标准化为主题,首先系统梳理了我国茶叶标准的分类,随后以乌龙茶和白茶标准为实例,回顾了国内茶叶标准化工作的发展历程,最后在介绍国际茶叶标准化工作的基础上对我国茶叶标准建设作了展望,强调要进一步推动中国标准“走出去”。

2

《现制茶饮料产业标准化的思考》

中国茶叶学会茶饮料茶食品专业委员会主任委员尹军峰通过数据展示了新茶饮产业的发展现状,从产品类型、术语定义、原料应用等角度总结了当前新茶饮产业的问题,并分享了对新茶饮标准化规范的思考。

3

《出口茶叶全产业链过程管控》

中国茶叶股份有限公司正高级工程师危赛明从茶园管控、原料采购管控、企业厂库认证、生产过程管理、质量管控、农残卫生管控、包装与物流管控、可追溯体系管控等8个方面视角出发,全面阐述了出口茶叶全产业链管控流程。

4

《茶叶质量安全现状与控制措施》

中国农业科学院茶叶研究所研究员周利分析了中国茶叶质量安全的现状,点明了保障茶叶质量安全的重要性,并从源头控制、过程调控、终端治理三个方面介绍了茶叶质量安全控制技术与要求。

▲茶叶标准与质量安全版块由中国茶叶学会常务理事高士伟主持

以上是本届中国茶业科技年会——茶叶科技分会场Ⅱ的精彩内容呈现,会场报告已全部呈现且设置回放,未到现场的观众可以点击观看年会精彩内容。

来源:中农促茶产业分会

如有侵权请联系删除