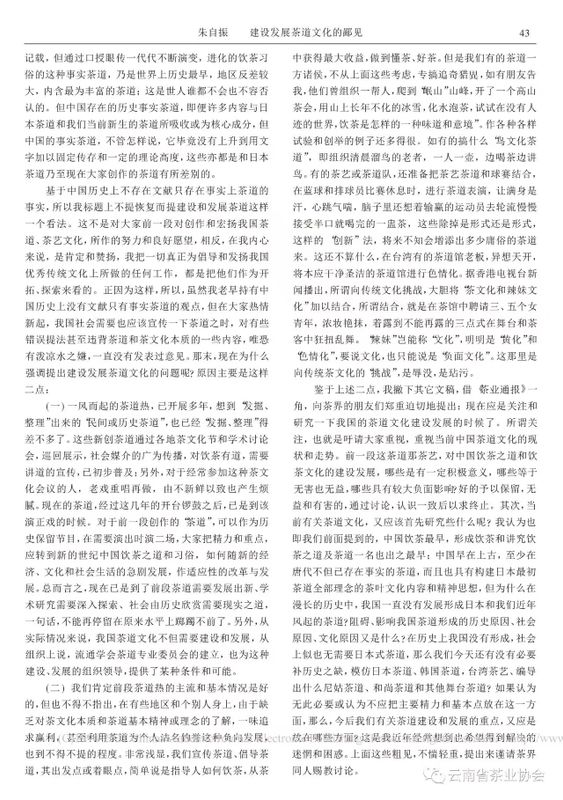

朱自振(1934-2021),茶史专家,南京农业大学中国农业遗产研究室研究员。编著有《茶史初探》《中国茶叶历史资料选辑》《中国茶酒文化史》《中国古代茶书集成》等。

编者按:《建设发展茶道文化的鄙见》出刊于《茶业通报》2002年,于今天而言,依旧有重要的价值。

讲“茶道文化”当然要先讲几句“茶道”的词义。在近出的一些论著中,不乏有人为“茶道”和“茶文化”下定义,我看后,觉得其中有些是故弄玄虚,实际自己也不甚了了,说不清,讲不透,可偏偏搜肠刮肚,把一些生僻的字句连缀起来,说得玄而又玄,把大家说得糊糊涂涂,以显自己的学问。

其实“茶道者”简单说,也即“饮茶之道,讲究饮茶之道也。”说白些,也就是一个国家、地区或民族、阶层的饮茶习俗和对茶的讲究。

可能有读者会问,现在“茶道”不是千姿百态,各式纷呈,为什么还言建设和发展呢?我要说的是,现在中国包括台湾、港澳和海外华人圈中,确实兴起和存在一股茶道文化热,但这些都非历史传承下来的茶道。

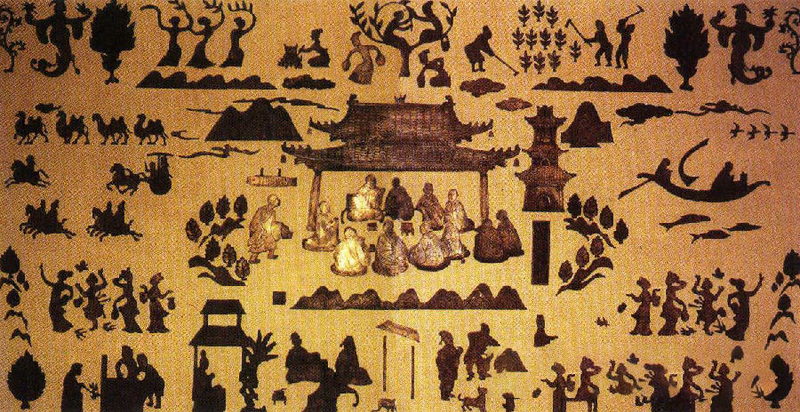

现在有些茶道,声言是从民间和庙观中发掘出来的濒临灭迹的古老的僧道“茶道”;最古的如“五珍”茶道,据说是从汉武帝时由中原士兵攻打匈奴,传到宁夏少数民族地区流传下来的。这些都是胡说八道、瞎编乱造出来的东西。中国在唐代中期就最早提出“茶道”之词,更早就存在——从文献说至少西晋以前就存在讲究饮茶之道之实。

但是,我们现在各地包括台湾的所有茶道、茶艺都是近二、三十年来模拟日本茶道创作出来的东西。也就是说,中国历史上不存在现在演艺化了的各种茶道。我已年近古稀,小时候没听说过茶道,我也问过比我年长的前辈高麟溢先生,更问过高老师的老师庄晚芳和张志澄先生等,他们早前也不闻中国有什么茶道,“只听说和知道东洋人讲茶道”。

我实话实说。可能很多人会骂我不爱国,不懂文化历史,否定现在茶文化的大好形势和广大弘扬茶文化者的成绩。小的不敢,也绝非此意。

一、我指出“茶道文化,是日本在全面引进接受中国茶叶文化基础上,在茶文化民族化过程中的一大创造、一大发展”,不等于这就是帮日本人说话或讨好日本人。日本饮茶、茶种、种茶、制茶甚至文字、宗教和各种文化现象,他们都承认源于中国,承认历史上存在的“唐化”,何必一定要牵强提出“日本茶道是源于中国径山茶宴”,这才叫爱国呢?

我说中国历史上没有现在表演的种种茶道、茶艺不等于否定中国历史上没有茶道、茶艺,也无意义否定全国和全球华人社会近年对茶文化的日益关注,以及大量茶叶工作和文化爱好者这些年来对提升和扩大茶文化方面所作的努力和贡献。

不错“茶道”一词,在唐代高僧皎然的诗句“熟知茶道全尔真,唯有丹丘得如此”,及封演在其《见闻记》中谈到陆羽《茶经》面世以后,“于是茶道大行”。

另外宋人的文章中,也见一提,但这些提法,只是肯定其时中国饮茶有道;茶道作何?不详未释,不知我们现在竞演的茶道、茶艺,除名字而外,与唐代宋人所说的茶道,有何内容上的具体传承关系!唐宋以后,除此别无其他茶道的直接记述,一直到明代后期,在张源的《茶录》中,才见到专列有“茶道”一目。

如果说唐代茶道泛无,直到了那明代文献中的茶道,有具体内容了,但是明代茶道的具体内容与日本和我们现在演示的茶道内容,又完全是风马牛不相及。

张源《茶录》中的茶道云:“造时精,藏时燥,泡时洁、精、燥、洁,茶道尽矣”。除张源的《茶录》外,明代茶书中,还有屠本畯《茗笈》等引录或照抄了张源之说二见。很清楚,明代茶书中的指的“茶道”,实际是有关制茶、藏茶、冲泡茶叶的“三要诀”。

清以后至近代,中国文献中偶也能见引唐人或明代茶道之说,但没有另置新词。以上就是中国历史文献中有关茶道的全部史料。单凭这几条一言半语的记述,我想象也勾勒不出中国历史上的茶道面貌和传承关系。这也就是说,如果中国古代茶书构建和体现了中国传统茶道的话,那么,中国文献中有关茶道记述,并没能说清和证明中国茶道的历史存在和发展。

但是,回过来说,这绝不是中国历史上没有茶道。应该承认在中国文献中“茶道”一词见之虽早,但文献中留下的有关茶道资料,并没有为我们留下一个中国历史茶道清晰、完整和系统的印痕。

不过,也如我们开头所说,茶道既是一种饮茶和讲究饮茶之道,那么只要开始饮茶和讲究饮茶,就会逐渐形成事实的茶道。换句话说,中国虽然文献中没有完整、固定和明确传承关系的茶道记载,但通过口授心传一代代不断演变,进化出饮茶习俗这种事实茶道,乃是世界上历史最早,地区反差最大,内涵最为丰富的茶道;这是世人谁都不会也不容否认的。

但中国存在的历史事实茶道,即便许多内容与日本茶道和我们当前新生的茶道所吸收或为核心成分,但中国的事实茶道,不管怎样说,它毕竟没有上升到用文字加以固定传存和一定的理论高度,这些亦都是和日本茶道乃至现在大家创作的茶道有所差别的。

基于中国历史上不存在文献只存在事实上茶道的事实,所以我标题上不提恢复而提建设和发展茶道这样的一个看法。这不是对大家前一段对创作和弘扬我国茶道、茶艺文化,所作的努力和良好愿望不肯定,相反,在我内心来说,是肯定和赞扬,我把一切真正为倡导和发扬我国优秀传统文化所做的任何工作,都是把他们作为开拓、探索来看的。

正因为这样,所以虽然我老早持有中国历史上没有文献只有事实茶道的观点,但在大家热情新起,我国社会需要也宣传一下茶道之时,对有些错误提法甚至违背茶道和茶文化本质的一些内容,唯恐有泼凉水之嫌,一直没有发表过意见。那么,现在为什么强调提出建设发展茶道文化的问题呢?原因主要是这样两点:

(一)一风而起的茶道热,已开展多年,想到“发掘、整理”得差不多了。这些新创茶道通过各地茶文化节和学术讨论会,循环展示,社会媒介的广为传播,对饮茶有道,需要讲道的宣传,已初步普及。另外对于经常参加这种茶文化会议的人,老戏重唱再做,由不新鲜以致也产生烦腻。

现在的茶道,经过这几年的开台锣鼓之后,已是到该演正戏的时候。对于前一段创作的“茶道”,可以作为历史保留节目,在需要演出时演第二场,大家把精力和重点,应转到新的世纪中国饮茶之道和习俗,如何随新的经济、文化和社会生活的急剧发展,做适应性的改革与发展。

总而言之,现在已是到了前段茶道需要发展出新、学术研究需要深入探索、社会由历史欣赏需要现实之道,一句话不能再停留在原来水平上踯躅不前了。另外,从实际情况来说,我国茶道文化不但需要建设和发展,从组织上说,流通学会茶道专业委员会的成立,也为这种建设、发展的组织领导,提供了某种条件和可能。

(二)我们肯定前段茶道热的主流和基本情况是好的,但也不得不指出,在有些地区和个别人身上,由于缺乏对茶文化本质和茶道基本精神的理念的了解,一味追求盈利,甚至利用茶道为个人沽名钓誉这种负向发展,也到不得不提的程度。

非常浅显,我们宣传茶道、倡导茶道,其出发点或着眼点,简单说是知道人如何饮茶,从茶中获得最大收益,做到懂茶、好茶。但是我们有的茶道一方诸侯,不从上面考虑,专搞追奇猎異,如有朋友告诉我,他们曾组织一帮人,爬到“岷山”山峰,开了一个高山茶会,用山上长年不化的冰雪,化水泡茶,试试在没有人际的世界,饮茶时怎样的一种味道和意境。

做各种各样试验和创举的例子还多的很。如有的搞什么“鸟文化茶道”,即组织清晨遛鸟的老者,一人一壶,边喝茶边讲鸟。有的茶艺或茶道队,还准备吧茶艺茶道和球赛结合,在篮球和排球队员比赛休息时,进行茶道表演,让满身是汗,心跳气喘,脑子里还想着输赢的运动员去轮流慢慢接受半口就喝完一盅茶,这些除掉形式还是形式,这样的“创新”法,将来不知会增添出多少庸俗的茶道来。

这还不算什么,在台湾有的茶道馆老板,异想天开,将本应该干净圣洁的茶道馆色情化。据香港电视台新闻播出,所谓向传统文化挑战,大胆将“茶文化和辣妹文化”加以结合,所谓结合,就是在茶馆中聘请三五个女青年,浓妆艳抹,着露到不能再露的三点式在舞台和茶客中狂扭乱舞。“辣妹”岂能称“文化”,明明是“黄化”和“色清化”,要说文化,也只能说是“负面文化”。这那里是向传统茶文化的“挑战”,是辱没,是玷污。

鉴于上述二点,我撇下其它文稿,借《茶业通报》一角,向茶界的朋友们郑重迫切地提出:现在应是关注和研究我国的茶道文化建设发展的时候了。所谓关注,也就是吁请大家重视,重视当前中国茶道文化的现状和走势。

前一段这茶道那茶艺,对中国饮茶之道和饮茶文化的建设发展,哪些是有一定积极意义,哪些等于无害也无益,哪些具有较大负面影响?好的予以保留,无益和有害的,通过讨论,认识一致后以求终止。

其次,当前有关茶道文化,又应该首先研究什么呢?我认为也即我们前面提到的,中国饮茶最早,形成饮茶和讲究饮茶之道及茶道一名也出之最早;中国在上古,至少在唐代不但已经存在事实的茶道,而且也具有构建日本最初茶道全部理念的茶叶文化内容和精神思想,但为什么在漫长的历史中,我国一直没有发展形成日本和我们近年风起的茶道?

阻碍、影响我国茶道形成的历史原因、社会原因、文化原因又是什么?在历史上我国没有形成,社会上似也无需要日本式茶道,那么今天我们还有没有必要补历史之缺,模仿日本茶道、韩国茶道,台湾茶艺、编导出什么尼姑茶道、和尚茶道和其他舞台茶道?

如果任务无此必要或认为不应把主要精力和基本点放在这一方面,那么,今后我们有关建设茶道和发展的重点,又应该放在哪些方面?这是我近年经常想到也希望得到解决的迷惘和困惑。上面这些粗见,不揣轻重,提出了谨请茶界同人赐教讨论。

-END-

来源: 茶业复兴

如涉及版权问题请联系删除

导读:茶为国饮,中国是世界上最早发现和利用茶的国家,而云南作为世界茶源的发源地,拥有久负盛名的普洱茶。因其普洱茶的特殊性,在冲泡普洱茶和品饮普洱茶时也有很多的讲究。一不小心,就可能把好茶泡砸了。

一、普洱茶冲泡

(一)干泡台与湿泡台

在普洱茶的冲泡中,冲泡的方式一般又分为干泡法和是湿泡法。

(1)干泡法较为简洁,美观,大方。在实际操作中,不配有茶盘,直接将废弃茶水倒入专用装废水的水盂里,这样可保持桌面干净且方便收拾,还可以随心更换布置茶席,增添了布置泡茶空间的乐趣。相对于湿泡,干泡法省去了一些较为厚重的茶道用具,使茶道变得更简洁、方便、更有适应性。

干泡法使用的茶具一般包括:壶承、随手泡(烧水壶)、茶巾、茶刮、茶夹、水盂、茶荷、紫砂壶或盖碗、公道杯、品茗杯等。“壶承”是干泡法常备,体积小,重量轻,易携带,收拾起来也很方便,所以是经常保持干爽的,不像湿泡中的茶盘,会长时处于潮湿状态。

(2)“湿泡法”,就是平日里我们经常看到的在大茶台上即可随意清洗茶具、洗茶、泡茶,弃水直接倾倒在茶台上的做法。湿泡法最直观的判断方法,就是看茶桌上有没有茶盘,或者说水能不能直接倒在桌面上。茶盘的作用就是可以收纳洗具、洗茶的水或泡茶时多余的茶水,也正因为这样,泡茶时整个茶桌看上去是湿湿的,所以就叫湿泡法。

湿泡法要用到的茶具一般包括:茶盘或茶台(湿泡必备)、随手泡、茶巾、茶刮、茶夹、水盂(用于盛放废水)、茶荷、紫砂壶或盖碗、公道杯、品茗杯等。现在的湿泡茶盘,源于潮汕工夫茶。由于淋壶等的需要,湿泡茶盘渐渐从一个小茶盘,发展成了现在更加方便的湿泡茶盘、茶台,各种形状,各种材质,丰富多样。

(二)茶道“六君子”

茶道六君子(茶艺六用)一般指的是茶筒、茶匙、茶漏、茶则、茶夹、茶针。

茶筒:是用来盛放茶艺用品的器皿茶器筒。

茶则:又称“茶拨”,为盛茶入壶之用,衡量茶叶用量,确保投茶适量。既可拨壶中泡过的茶,也可将茶叶由茶荷拨入壶中,故名茶拨。

茶漏:在使用紫砂壶、紫陶壶等壶口小的茶具时,将茶漏放置在壶口上,以导茶入壶,防止茶叶掉落壶外。

茶匙:又称“茶勺”,主要用于从存茶罐中取出冲泡所需的茶样。

茶夹:又称“茶筷”,其功用一,与茶则相同,可将茶渣从壶中挟出;其二,也常用于挟洗茶杯等,防烫又卫生。

茶针(茶通):茶针的功用是疏通茶壶的内网(蜂巢),以保持水流畅通,当壶嘴被茶叶堵住时用来疏通,或放入茶叶后把茶叶拨匀,碎茶在底,整茶在上。茶针有时和茶匙一体,即一端为茶针,另一端为渣匙,用竹、木制成。

(三)白瓷盖碗与紫砂壶的使用

当我们在冲泡普洱茶,最常用到的就是白瓷盖碗,其次是用壶冲泡,紫砂壶和紫陶壶是经常用到的。下面就来说说,白瓷盖碗和紫砂壶在普洱茶冲泡中的使用以及需要注意哪些问题呢?

白瓷盖碗,又称“三才碗”或“三才杯”,即有:“盖为天,托为地,杯为仁”之意,寓意天地人和。白瓷盖碗是在冲泡普洱茶过程中最常使用的冲泡器具,因为白瓷盖碗,瓷器胎质细密,釉厚,不挂味,更适合冲泡新茶,更有利于新茶香气的散发,滋味的析出,更能够真实展现一款茶的品质高低。

那么,该如何让正确使用盖碗呢?在使用盖碗时,用食指轻轻按住盖纽顶部,拇指和中指分别捏住盖碗边缘,无名指和小指自然放松,用盖碗出汤时,盖子倾斜,与碗身留出一道缝隙,缝隙大小要刚刚好,既保证茶汤能顺利流出,又不会使茶汤蔓延到碗口周边烫手,又要保证能够防止茶叶流出。

紫砂壶,顾名思义就是用紫砂为原料,经过高温烧制而成的壶具。在普洱茶的冲泡中,也会经常用到紫砂壶之类的壶具。

紫砂壶更适用于有一定年份的普洱老茶和熟普,用紫砂壶冲泡能够吸收一些仓储产生的不愉悦的气味,也可以充分发挥茶中的物质,使茶汤喝起来更加顺滑和温润。

在使用紫砂壶冲泡普洱茶时,将茶投入壶中注水冲泡,盖上壶盖,之后可用热水在壶身浇淋一圈,起到让紫砂壶增温保温的作用,有利于促进茶叶的舒展和茶香气、滋味的挥发。

(四)普洱茶冲泡的基本准备

在冲泡普洱茶时,也是有一定的基本顺序及步骤的,这也是冲泡普洱茶冲泡时的基本要求。那接下来就来说说普洱茶冲泡的基本步骤:

(1)备具。烧水壶、茶壶(紫砂壶、紫陶壶)、盖碗、公道杯、品茗杯、茶针、茶匙、茶滤等泡茶所需用具。

(2)备茶。准备7g普洱生茶或熟茶样品,将备好的茶置于茶荷中放到一旁备用。

(3)温杯洁具。在白瓷盖碗或紫砂壶中注入烧开的清水,荡碗(壶),之后将水倒入公道杯,再由公道杯分别倒入品茗杯中,用“狮子滚绣球”、或逆时针平摇品茗杯、或以手滚动温杯的手法温洗品茗杯,最后一个品茗杯的水直接倒入茶盘中。

(4)赏茶(投茶)。赏茶,从左往右将干茶展示给茶桌前的客人,让品茶者了解茶的品类及外形特征。展示完毕之后将茶投入盖碗或壶中,用温杯的余温促进干茶香气的散发。

(5)冲泡。普洱茶的冲泡与其他茶的冲泡不同,在冲泡时有一道洗茶的工序,洗茶的茶汤可以再用来润洗一遍品茗杯,将润洗好的品茗杯分到客人的右前方。之后再次注水冲泡,正式出汤。随着冲泡次数增加可进行适当的闷泡。

(6)出汤。用盖碗出汤时,将盖碗拿稳,准确出汤到公道杯中,切勿泼洒。

(7)分茶。分茶时,将公道杯中的茶汤均分到客人的杯中,公道杯中有剩余茶汤,就倒入茶盘中。

(8)品茗。品茗时,先看汤色,再闻香气,最后尝滋味。一杯茶汤分三口喝完,从而获得品茶的最佳感受。

二、普洱茶审评方法

(1)五因子审评法

我们通常所使用的茶叶审评方法为“五因子”审评法,即干评外形(包括色泽、条索、整碎、净度)和湿评内质,内质审评包括包括香气、汤色、滋味、叶底。今天就重点给大家讲讲普洱茶的“五因子”审评法,其他茶类的审评方法笔者就不再赘述。

审评步骤:

备具:准备四套审评杯碗(进行两两对比)以及若干品茗杯。

取样:按照1:50的茶水比,称取3g样茶。

审评:(二次冲泡法)将茶样分别倒入审评杯中,加入150ml开水,盖上杯盖,第一次焖泡3min,顺序出汤后,依次看汤色、闻香气、尝滋味、看叶底;第二次焖泡5min,出汤后依次看汤色、闻香气、尝滋味、看叶底,最后对茶样进行综合评价。

(2)“363普洱茶审评法”

“363普洱茶审评法”由周云川先生创制,这个审评方法最大的特点是通过三次冲泡出汤,来对普洱茶的品质特点做一个综合的判断。由于第一泡时间为30s,第二泡为60s,第三泡为30s,所以取了一个形象的名字,叫做“363普洱茶审评法”。

相比较五因子、八因子审评法来说,“363普洱茶审评法”最大特点就是,方法简单,学习容易,不仅适合专业审评,更加适合普通大众使用。

(3)63方程式审评法

63方程式审评法是阮殿蓉根据两年品鉴会的宝贵经验,重新确定了品鉴会的品饮方式,创立并命名了经得起推敲的冲泡模式--“六三方程式”。

学过代数的都会认识方程式,63方程式中的X=6次出水,Y=3次开汤,这套冲泡品鉴方式适用于所有茶类。其中6次出水阶段,需要准备1个盖碗,6个公道杯。干茶投茶量统一标准为8g。

经过10s的醒茶之后,接下来的6次出汤时间均为20s,必须用计时器来准确计时。在3次开汤的过程中,选择的器具则是标准评审杯,投茶量为5g,茶叶闷泡时间分别为5min、3min、3min。此法能够更加公平公正的审评、品鉴普洱茶的内质。

(4)十四鉴茶法

十四鉴茶法,在评审的项目上,不仅包含生产阶段的因子,同时还需要参考茶叶种植地、海拔、天气,冲泡地海拔、温度、湿度等因素对茶叶开汤后茶汤质量的影响。

此法在品鉴茶叶时,需要考虑多种因素的影响,不推荐使用此方法作为一般情况下的茶叶审评。

总体来看,从以上审评法来看,最为简单,易于操作的审评,也是目前各大茶类通用的五因子审评法,也是茶坊间最为普遍的开汤审评法。

在本次普洱茶冲泡与品鉴的微享会中,我们主要探讨的是普洱茶紧压茶的审评,普洱生熟茶我们都采用茶叶审评法常用的“五因子审评法”。

接下来就按照普洱茶审评的“五因子审评”中的条索、汤色、香气、滋味、叶底等因子来一一叙述。

普洱茶审评要素

首先,对一款普洱茶来说,最直观的是普洱茶的外形特征,包括色泽、条索、饼形(面)等。条索特征为其中关键点,其中条索紧结、条索匀整、条索肥壮、条索油润、条型优美、条索显芽毫等等,而紧结、匀整、肥壮、油润、(条型)优美、洁净、显毫等词的描述,都是品质好的条索。

干茶条索审评又分为晒青茶的审评。毛茶的条索一般情况下,外形可分为肥嫩紧结、肥壮较紧结、尚紧结、疏松等一些形态特征。一般毛茶的审评也可按照“八因子”审评法进行茶叶的审评,这样同时也为普洱茶的原料进行把关,从而获得更好的普洱茶品饮感受。

普洱茶又分为普洱茶生茶和普洱茶熟茶的审评,而熟茶又有散茶和紧压茶之分。

普洱茶生茶紧压茶,通常的品质特征:外形色泽墨绿(根据陈化的时间不同,外形色泽会发生一定程度的变化)、形状端正匀称、松紧适度、不起层脱面;洒面茶应包心不外露;内质香气清纯(随着陈化时间的增加,其香气会呈现出兰香、花香、蜜香、菌香、木香的变化),滋味浓厚、汤色明亮(汤色也会由黄绿、绿黄、明黄、金黄、橙黄、栗红而依次递增),叶底肥厚黄绿。

普洱茶熟茶紧压茶,通常的品质特征:外形色泽红褐,形状端正匀称、松紧适度、不起层脱面;洒面茶应包心不外露;内质汤色红浓明亮(根据发酵程度的不同或是仓储陈化的环境和时间不同,汤色会呈现红浓、栗红、酒红等),香气独特陈香(陈香是熟茶中较为平常的香气,品质不同的熟茶也会呈现出如,梅子香、稻香、糯香、樟香等一些独特的香气),滋味醇厚回甘(好熟茶的滋味都有香、醇、甜、厚、滑的特点),叶底红褐油润。

普洱茶中的滋味物质

云南大叶种晒青毛茶作为普洱茶的原料,其内含物质丰富,从而形成了普洱茶独特和丰富的滋味。那么,普洱茶中的苦、涩、甜鲜是由哪些物质决定的呢?

茶叶中具有滋味的物质有数十种,各种茶叶的不同滋味,都是这些滋味物质组成比例发生变化的结果。

其中茶汤中的苦味物质是来自茶叶中的咖啡碱、花青素等物质;而涩味物质是由茶叶中的茶多酚产生的,茶多酚也会在茶叶加工的过程中得到一部分改造,使涩味减弱,茶汤也变得浓醇爽口;茶叶中的甜味物质主要是可溶性糖和部分氨基酸产生,使茶汤变的甜醇;多种氨基酸是决定茶叶的鲜味、鲜爽度的主要成分,大部分氨基酸鲜中带甜,有的鲜中带酸,或以甜味为主,个别的虽甜但回味苦。

品饮普洱茶有哪些感受呢?

因为普洱茶特殊的性质,从而使它具有丰富且独特的滋味,也导致在品饮普洱茶时,茶汤的口感滋味也产生不同的感受,包括嗅觉、味觉以及身体的感受都有一定的区别,茶汤喝进口腔内会产生多种感觉,包含了味道、水性、喉韵、生津等茶的滋味,有的是舌头的感觉,有的是喉咙的感觉,还有的是身体的感觉。我觉得品饮普洱茶有一种“牵一发而动全身”的感觉。

那么喝普洱茶时都有哪些丰富而独特的感受,接下来大家就跟随我一起进入品饮普洱茶的神奇世界吧!

喉韵:喉韵是众多普洱茶爱好者的喜爱,也是资深品茗高手所追求的一种感觉。据说茶网产品测评人风浔的说法,喉韵有两种感觉,一是喉韵通透,轻吸一口气,速觉喉咙处有风,并且通风顺畅,吸气来回顺畅、通透;另一种是喉韵悠深,喉部有风,感觉更强烈,在胸腔内有一种瀑布“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”的感觉,气韵贯穿整个胸腔。

水路细腻:茶汤细嘬一口,使茶汤充满整个口腔,细腻的茶汤从舌尖穿过整个舌面到达喉咙,流入整个胸腔,就像是山间潺潺的溪流。

茶韵:茶韵不是一个具体的东西,是一个意识形态的感受,带有强烈的个人感官色彩,故常常是只可描述不可定义。从平时品饮普洱茶的感受总结而来,茶韵也可以用“飘飘欲仙”的感觉来形容,其实这也是带有个人感情色彩的说法。

茶气:茶气在普洱茶品茗中具有极重要地位,茶气也是普洱茶最主要的特色之一。茶气也是在喝茶后,先口腔内引起强劲的感受,在身体内能感受到打嗝、排气、热气在体内激荡升腾、毛孔松驰微张、微汗等的身体感觉。品茗者常常也以这样的身体的感受来判断出一款茶茶气的强弱。

清冽:茶汤中的清冽感,清冽感就如同山中的泉水一般清甜、甘冽,一般会在品饮普洱生茶时的5、6、7泡出现这种感受。

因为普洱茶的独特滋味,在品饮时不仅仅限于以上的几种感受,再次笔者就不一一举例了。通常品饮普洱茶的感受是因人而异的,大多也是带有个人主观感受。

结语:要想更好地感受普洱茶的滋味,首先要掌握普洱茶冲泡的技巧,在品饮是要全面调动身体,投入忘我的境界去感知,慢慢体会,如此循序渐进才能提升自我对普洱茶的认知。

授权转载自[说茶网],作者:齐坤

茶叶到底能不能煮?这是一个很现实的问题。因为中国唐代及以前,最普遍的饮茶方式,就是煮茶,而现在的饮茶方式,普遍是泡茶,而煮茶成为了另外一种风格或者茶道茶艺。

茶叶冲泡方式决定了茶的口感,那么在现实生活中,什么是煮茶?茶叶究竟能不能煮?哪些茶能煮,哪些茶不能煮呢?

什么是煮茶?

顾名思义,是指茶入水烹煮而饮。直接将茶放在釜中熟煮,是中国唐代以前最普遍的饮茶法。

煮茶有讲究,什么茶叶不能煮、不适合煮?

不发酵茶、微发酵,鲜嫩茶芽,比如不发酵的绿茶,微发酵茶的黄茶(发酵度10%-20%)。不建议煎煮。

事宜用90度一下的水温冲泡的茶,都不建议用来煮。比如绿茶,水温太高会破坏其丰富的维生素C,咖啡碱浸出多,而且茶汤会变黄,味道也会苦涩,失去了绿茶的清爽和清香。

煮茶有讲究,什么茶叶能煮、适合煮?

白茶

白茶不揉捻不发酵,(在萎凋时会发生轻微发酵)属于微发酵茶(发酵度20%-30%),故冲泡后叶片完整而舒展,茶香醇和,汤色清淡。白茶古朴、自然,可煮可泡。

黑茶

黑茶属于后发酵茶,采用的原料比较粗老,且加工的过程需要较长时间的堆积发酵,茶汤陈香浓郁,滋味醇厚,茶汤多呈深褐色。可煮可泡。

普洱茶

又名滇青茶,属于黑茶类,因原运销集散地在普洱县,故名普洱茶。以云南大叶种晒青茶为原料,使用亚发酵青茶制法,从发酵不同分为生茶和熟茶两种,成品分为散茶和紧压茶两类。

云南茶树的内含物要高于其他产地,所以普洱茶煮时,茶汤的浓度不容易控制,浸出物太多,对身体也是一种负担。所以普洱茶根据个人口感,最好煮茶时间不要太久。

红茶

属于全发酵茶类(发酵程度80%-90%)。经过萎凋、揉捻(切)、发酵、干燥等工艺精制而成。红茶可冲泡可煎煮、可清饮可调饮。红茶容易出汤,所以建议在煎煮时间短些。当年茶不建议煎煮。

乌龙茶

也叫青茶,属于半发酵茶类(发酵程度30%-60%)。有红茶的浓鲜,绿茶的清芬。乌龙茶也可以煮,同样不宜煎煮时间太长。不然茶汁过浓,影响茶汤口感,最好用砂陶器皿煮沸,可以吸收其本身过旺的火气。

一般年份较长的茶叶更适合煮。内质丰厚有变化,比如:老白茶,老普洱茶、陈年铁观音等。

总结起来就是:保鲜保绿不宜煮;新茶宜泡老茶煮;调饮宜煮清饮泡;嫩茶宜泡粗茶煮。

煮茶有哪些常见煮法?

一是喝过十多道后再拿来煮,二是不经冲泡直接就煮。二者用量不同,滋味上也不一样。

第一种方式,若是喝过十道后再把茶叶放入煮茶器中煮茶。这种方式煮茶,更要求茶叶底质棒,最好已存放多年,如果是台地茶,则寡淡或涩麻。

第二种方式,若是未经冲泡直接煮来,则茶气更烈,滋味更醇,当然投茶量不宜多,以求其最佳滋味即可。

图片/网络

标准的煮茶步骤有哪些?

准备茶具:对于现在来说,煮茶最好是有玻璃煮茶壶一套(包括煮茶壶和加热器)、茶则(盛放茶叶)、茶匙(用来把茶叶拨入玻璃壶当中)、茶海(用来盛茶汤)、盖碗(可用来清洗茶叶)、茶滤(过滤茶汤)、茶杯(喝茶之用),其中煮茶器建议用电玻璃壶,这样方便新手查看沸水的情况,从而有效地把握火候!

称茶:投茶的数量需要和人数、水量对应,如果煮一个人的茶,200ml的水搭配2克的茶叶即可;如果要煮3到5人的茶,一般需要600ml的水搭配4克左右的茶叶;人数更多的话,大概1000ml的水搭配8克左右的茶叶

煮水:这是非常重要的一步,我们透过玻璃壶观察水的情况,当水加热冒的泡大小从蟹眼变为鱼眼大小的时候,就可以投茶了,谁不能煮太长时间,否则煮出来的茶味道就不好了!

洗茶:这一步需要根据个人的喜好来决定是否操作,有的人喜欢洗一次茶后再饮用,有的人喜欢直接煮茶饮用;洗茶的具体方法:沸水煮好后,将茶叶放入白瓷盖碗并注入沸水,7秒左右将水倒出,然后进入投茶环节!

图片/网络

煮茶:煮水达到冒泡大小如鱼眼时,借助茶匙、茶针、茶夹等工具把茶叶放入玻璃壶内;之后水和茶叶一起再煮1分钟后停止加热,让茶叶再泡2分钟

出汤:煮茶完成之后就可以倒出,用茶杯慢慢饮用,如果是一人份的,茶水可都喝完,如果是多人份的,则需要留出三分之一的茶汤,为之后的续水饮茶做准备

续水:续水一般都要续沸水,如果续的是冷水或者温水,茶的味道会比较浓,会出现较苦的感觉;当然续沸水进行煮茶的时候,时间要比第一次长一点,这样后面的茶的口味基本不会变化太大。

煮茶需要注意哪些?

图片/网络

煮水的时候时间不要太长,以沸腾时候水泡的大小如鱼眼即可!

煮茶的时间不宜太长,新茶一般煮2分钟左右,续水煮茶可以适当增加一两分钟!

煮茶哪些细节是常被忽视的?

85℃温水入壶,滋味更协调。煮茶时,加入85℃左右的热水比较合适,煮出来的茶汤味道比较好。如果用凉水煮,茶汤会很浓厚。

留根续水,多次出汤浓淡均一。每次最好不要把壶里的茶汤全部倒完,应该留部分茶汤加水再煮。茶水煮开了,也继续可以放在炭火上慢慢炖,味道会更好。

避免干烧,避免骤冷骤热。不管什么材质的容器,为了安全都请不避免干烧,避免骤冷骤热。

图片/网络

总而言之,一般情况下来说茶叶都是可以煮的,当然也有很多茶叶必须通过泡才能为真味,水温高了反而会把茶叶泡废掉,至于煮茶能煮得好不好喝,一是要看茶叶的品质如何,而是要看煮茶人对煮茶技术的掌握,比如投茶量、火候、水温,煮饮节奏等等。