老北京有句俗语叫:“东富西贵,南贱北贫。南城茶叶,北城水。”所谓“东富西贵”,是指东城西城富贵人家多。最早记载“东富西贵”的文献是清末学者震钧著《天咫偶闻》,“京师有谚云:‘东富西贵’,盖贵人多住西城,而仓库皆在东城。”所谓“南贱北贫”,指南城和北城的居民中贫贱之家较多,这是旧北京的写照。“南城茶叶,北城水”,大概意思是说南城茶好,北城水好。

东富——西贵

“东富西贵”折射出来的是区域文化特征,反映的是旧时北京一种特殊的区域文化现象,同时也折射出老北京内外城商业、经济、政治、文化分布的基本状况。西城的王府、官邸、富家宅第数量之多,在京城形成一道独特的风景,西城文化也最能体现皇家所独有的“贵气”。

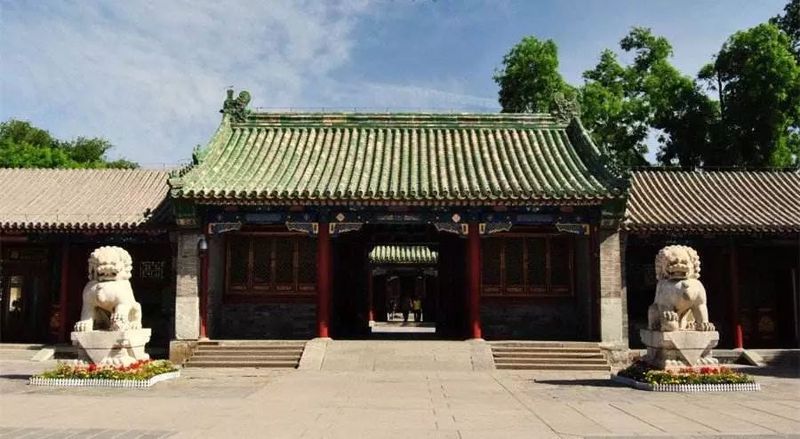

位于什刹海前海西街的恭王府

冯其利著的《寻访京城清王府》叙述京城王公府邸132处,包括亲王府、郡王府、公主府,还有贝勒、贝子的宅第等,其中位于西城的有70处。清代共有十三位皇帝,有118位皇子。其中被封为亲王、郡王的53人,被封为贝勒、贝子、镇国公、辅国公、镇国将军的有24人。他们的王府宅第80%以上是设在西城的。

“东富”之说有两个理由。一是东城多有旧京仓场。当年京城号称有13仓:朝阳门内有禄米仓、南新仓、旧太仓、富新仓、兴平仓;东直门内有海运仓、北新仓;朝阳门外有万安仓、太平仓;东便门外有裕丰仓、储济仓;德胜门外有本裕仓、丰益仓。这13仓中,有7仓是位于东城的。

位于东四十条的南新仓

二是东城金融业比较发达,这也是“东富”的一个标志。当年有四大恒金店,分别是:恒兴、恒利、恒和、恒源。外国人开设的银行也多在东城,如英国的汇丰银行、麦加利银行、日本横滨的正金银行、法国的东方汇理银行、中法银行、德国的德华银行、比利时的华比银行、美国的花旗银行等。

位于东交民巷的正金银行旧址

当然,震钧所说的“仓库皆在东城”,也不十分确切。西城历史上也有仓库,如西什库、太平仓、王府仓、米粮库等。西城金融业也是比较发达的,西交民巷就是北京最早的金融街。

南城茶叶——北城水

老北京加工茶叶的作坊多在南城,茶庄也多。南城茶庄多是自产自销,售价相对便宜。而且所售茶叶品种繁多,品质优良。

清代,北京有六大茶庄之说。他们是:吴裕泰、张一元、吴肇祥、汪正大、汪元昌、正兴德,其中有四家是开在南城的。如今,百年老店只剩下吴裕泰茶庄、张一元茶庄和正兴德茶庄了。其中:吴裕泰茶庄创办于光绪十三年(1887年),张一元茶庄创办于光绪二十六年(1900年),正兴德茶庄创办于光绪二十三年(1898年)。

此外,在北京发展史上,文人多居南城。柴米油盐酱醋茶七件事,是过日子必不可少的,但对文人来说,茶最重要。以茶代酒,客来敬茶,以茶会友,是从文人兴起的。因为文人聚居南城,而文人中南方人又居多,多有饮茶的爱好。因此,在南城开业的茶庄多,销量也大。

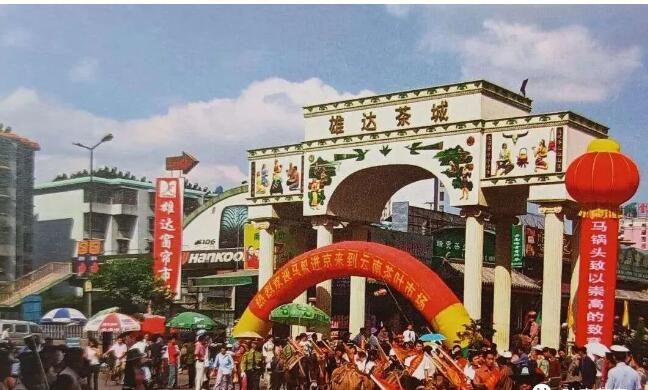

如今的马连道茶叶一条街

老北京南城的茶馆也多。1939年出版的《最新北京游览指南》记载当时著名茶馆有:德昌茶社(天桥),德意轩(天桥),暢园(王广福斜街),瑞云茶社(天桥),春华园(天桥),桃园茶社(王广福斜街),同乐园(门框胡同)。

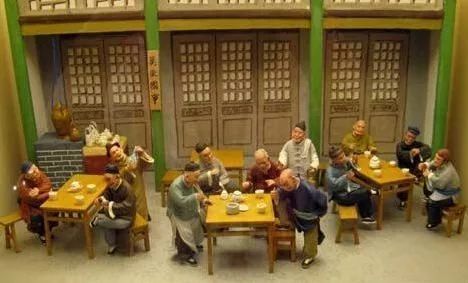

不过北城的茶馆也不少,有大茶馆、清茶馆、书茶馆、野茶馆等,不同阶层的人物都在茶馆相聚。书茶馆就是带演评书、曲艺的茶馆,有的还演京剧,主要顾客是些闲人,来此品茗听书。清茶馆是以卖茶为主,从早晨开到晚上,一天不断。早上来此喝茶的以找活儿干的手艺人为多,如“窝脖儿”(搬运工)及厨工、瓦匠之类的手艺人喜欢在茶馆里“候工”,如果找人干活,也到这里来,这时的茶馆好像一所职业介绍所。

老北京茶馆风情

什刹海一带有大茶馆,也有野茶馆。野茶馆以幽静清雅为主。开茶馆者并不标榜自己弘扬“茶文化”,经营茶馆不过是养家糊口,因此“摆开八仙桌,招待十六方”,“开茶馆,图兴旺,江湖义气第一桩”。

饮茶讲究用水。古人云:“精茗蕴香,借水而发,无水不可与论其茶也。”老北京讲“南城茶叶,北城水”,还有一层意思就是:如果用南城的好茶,沏于北城的好水,那才清香甜美。北城水质为什么好,好在哪里呢?

有一种说法是北城地下水质好是受西山玉泉水脉的影响。据说乾隆皇帝爱喝茶,为了评定水质的优劣,他曾命工匠制做了一个银斗,用来量度全国名泉,并根据水的轻重判定水的好坏。测量的结果是:北京玉泉山每斗净重一两,塞上伊逊泉水也重一两,并列第一。

位于京西玉泉山的玉泉

西山玉泉水泡茶虽好,但不易得。过去北京没有自来水,皇家用的水是每天派人驾御水车去玉泉山取来的泉水,民间百姓饮水就只能依赖井水了。老北京全城原有水井1258眼,其中苦水井居多,唯在长河沿岸、什刹海周边,以及德胜门、安定门一带有许多甜水井。由此也就有了“南城茶叶,北城水”一说。

来源:《北京档案》杂志、北京市档案馆、北京茶世界

如有侵权,请联系删除

皇城根儿下的胡同里,一光膀子的大爷坐在树荫下,左手拿着大蒲扇,右手端一搪瓷缸,里面泡着刚从马连道买回来的茉莉花茶,时不时闷上一大口,再“啐”地一声,把不小心喝嘴里的茶渣吐出来....

在走访北京马连道茶市的那几天,我时不时会构想起这样一幅颇有年代感的画面,实际上今日的京城已很难再有这样的风景,茶叶交易量已做到全国第二的马连道,也早已不是花茶的天下,而是各种茶类百花齐放的大观园。

走在这里的街道上,各大茶类一应俱全,大益、中茶、陈升号、勐库戎氏等普洱茶招牌时不时映入眼帘,各色茶馆、茶道、茶具店也散落各处,环境宽敞,气氛静逸,丝毫和之前走访过的各地茶城没什么区别。

只是,街边标识上的中英文对照似乎多了些,在茶城偶遇外国人的频率高了些,而这些细节,恰恰揭示了马连道当今的转型现状——从全国交易规模第二大茶叶批发市场,到首都的茶文化客厅,中国的国际茶文化交流中心。

老北京与茉莉花茶

要说老北京人爱喝什么茶,那一定非茉莉花茶莫属,在那个茶叶还属于稀罕物件的年代,茉莉花茶也是那种平常都舍不得喝,只有逢年过节或招待客人时,才舍得往杯子里放一点的好东西,

而偏爱茉莉花茶的原因,则是众说纷纭,有人说是就爱这股花香气的,有人说是当年的北京城几乎就只有这一种茶,没得挑没得选,有人说是因为这茶量大管饱,便宜实惠的。

在众多说法中,有一种说法的认可度比较高,那就是过去还没有南水北调和水库供水时,主要靠打井吃水,而北京地下水的水质非常硬,每次煮出来的白开水都能沉淀出一层厚厚的水垢,这种水很不适合用来冲泡名优绿茶,只有用香气浓郁的茉莉花茶,才能盖住茶汤的盐碱味。

而不管是什么原因,在过去很长一段时间内,茉莉花茶是北京人喝茶时绝对的消费主力,甚至一度占到了北京的茶类消费量的9成以上。直到今天,花茶类虽仍牢牢占据北京茶叶销量的冠军,但其当年一统天下的局面已不复存在,如今北京早已成为各大茶类,品牌茶企的必争之地,自然不会缺了各色茶类供应,其中最耀眼的那颗明珠,莫过于北京马连道茶叶市场。

马连道茶叶市场位于北京西三环,其发展历程与芳村茶市较为相似,起初都是一片不起眼的城郊土路,因为道路两旁每年春夏都会开满马莲花,因而得名“马连道”,在建国至90年代以前,这里没有茶叶,只有一个广安火车货运站,和一片由简易房屋和泥泞道路构成的棚户区。

1984年6月,为响应国家改革开放的号召,国务院批准了商业部《关于调整茶叶购销政策及改革流通体制意见的报告》,文件规定“除边销茶继续实行派购,内销茶和出口茶彻底放开,实行议购议销”,意味着国家逐渐放开了茶叶生产的自主经营权。

在这样的背景下,1988年中茶司北京分公司茶叶加工厂更名为北京茶叶总公司(以下简称京茶司),肩负其市场经济下茶叶销售的重任,此时北京还少有南方产的茶类,于是一些闽商便来到京茶司推销茶叶,有些卖不出去的品种也不好再千里迢迢地带回去,就在附近支个路边摊就地便宜兜售,马连道茶叶市场就是这样慢慢发展起来的。

北京马连道茶市的成型

1997年,随着改革开放的进一步深化,各地的茶叶自营出口权终于彻底放开了,各类民营茶厂如雨后春笋般出现,茶产业快速发展,作为茶叶消费的重要指标之一,专业茶城数量也开始剧增,而已经聚拢起人气的马连道,自然成了茶城落址的理想之地。

从1998年到2000年,北京第一家茶叶专业批发市场“京马茶城”、以江浙茶类为主的“京闽茶城”,当时北京规模最大的马连道茶城先后开业,在首都效应和规模效应下,马连道茶市的蛋糕越做越大,不仅京津冀辐射圈里的人都来这里买茶,全国各茶区的茶商也都往这里聚集。

在马连道走访市场时,陆离也听到了诸多以茶致富的故事,比如“有个给港台茶界提供茶具的南方商人来到马连道后,看到大家都在用玻璃罐头瓶或大搪瓷缸喝茶,一问才知道全国都没几家专业卖茶具的,于是便占据先机,专门搞茶具,后来发了大财”。

再比如“全国第一家做茶人服的”,“最早做茶叶电商的”,“专门做茶博馆文创事业的”,茶界知名品牌《品品香》、《满堂香》、《绿雪芽》等品牌,最早也是在马连道完成孵化后才逐渐走向全国的。

经过数十年的发展,如今的被誉为“京城茶叶第一街”、“中华茶业名牌街”的马连道茶叶市场,在300亩的占地范围内塞进了16座大小不一的茶城,三千多个茶店,共同创造出年均40亿的茶叶交易额,规模上位居全国第二,号称“南有芳村,北有马连道”。

那几年的马连道茶叶市场,就像茶类的一个练武台,率先登场的就是口感清香雅致,兰花韵味突出的铁观音,其一度将花茶的市场份额挤压至两成左右(2004年北京茶类销售中花茶占比降至62%,到2012年已降至24%),后来却因为新工艺而弄巧成拙,将在北茶叶市场拱手送人,而恢复了传统工艺的铁观音至今都尚未恢复元气。

那么,北京人是什么时候才认识普洱茶的呢?虽然普洱茶有着清朝贡茶的辉煌历史,但那是建立在其消脂解腻的功能性上,温饱不足的老百姓是无福消受的,而普洱茶真正进入北京大众视野,还要说普洱茶史以来最成功的那次营销活动——马帮进京。

马连道的茶之缘

2005年4月下旬,40余位身着民族服饰的马锅头、120多匹马组成了6支马队,从云南思茅市出发,途径蜀,陕等地区近百座县市,徒步跋涉4000多公里,穿越大半个中国,历时5个多月,最终与同行的市民一起浩浩荡荡进入京城。

到达北京后,策划方更是在人民大会堂举办了新闻发布会、拍卖会等近十场活动,在北京八大处公园和马连道茶缘茶城的展示区域,始终是人流不息,一夜之间,仿佛所有北京人都重新认识了普洱茶,马连道茶叶市场沿街的店铺旁也放上了普洱茶,这场成功的营销活动,也让名为“普洱茶都”的专业普洱茶城在马连道中心地段迅速落址。

然而,普洱茶都开业还没满一年,就遇到了2007年的普洱茶崩盘,在整个行业都遭受重创时,一座以销售普洱茶为主的茶城自然是无以为继,“普洱茶都”只坚持了一年多的时间就黯然退出了马连道,直到后来名山古树风潮兴起后,普洱茶才以崭新的面貌重新回归,如今也已在马连道站稳了脚跟。

不仅是茶类在马连道遇到过挫折,马连道茶叶市场也有隐忧与经营困难现象,比如几乎所有“一条街”式集中经营的茶城都会遇到的同质化竞争现象,随着市场增速的趋缓和茶商的不断入驻,供给大于需求使很多没有品牌的商家都打起了价格战,进一步加大了马连道茶市的运营压力。

而且,在电商、物流、移动支付这三板斧面前,传统的批发市场模式也显得力不从心,以前马连道茶市基本能覆盖整个华北地区,可随着移动互联网的不断发展,人们在家就可以下单购买茶叶,在本地的城市就有规模不小的茶城,这点对身在销区的马连道批发市场冲击尤为明显。

如果说以上还只是各地茶城都会面临的问题,那马连道还身负一个十分艰巨的任务——转型。毕竟北京近些年来在积极开展城市重新定位,疏散非首都功能,这就意味这马连道如今引以为傲的“全国第二大茶叶交易市场”的身份和规模优势,可能也保不住了。

茶城内的生意稍显冷清

那么,生机在哪里呢?其实马连道所在的西城区政府早就预料到了这个问题,决定将如今仍处于传统批发市场发展模式的马连道茶叶一条街,定位成首都其中一个以茶为核心的“文化客厅”,并逐渐发展成中国的国际茶文化和交流中心。

而马连道近些年来也确实在往这个方向努力,比如早在2016年就已建成的全国第二大茶叶博物馆——北京茶叶博物馆(第一是杭州的中国茶博物馆),再比如像中印青年茶会、中国精品茶叶品鉴大赛、马连道国际茶文化展等诸多世界性的茶文化活动。

在不远的未来,或许不会再有“北有马连道,南有芳村”的称呼,或许马连道里的茉莉花茶也会越来越少,甚至连批发市场的头衔都可能会丢掉,但这并不意味着马连道的逝去,而代表它已经完成了曾经的历史使命,祝愿马连道在国际茶文化中心的道路越走越好,成为中国茶的一大典范。

来源:陆离茶寮,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

北京时间6月23日下午16:30,在意大利罗马举行的第41届联合国粮食及农业组织大会上,中国农业农村部副部长屈冬玉在首轮投票中高票当选为第九任总干事。这是中国人首次担任该组织总干事一职。

当天,各成员国将以一国一票的方式进行无记名投票,屈冬玉获得108票,有效当选。新任总干事的任期为2019年8月1日至2023年7月31日。

背景链接:

粮食及农业组织(粮农组织)是联合国的一个专门机构,致力于保障粮食安全,实现零饥饿目标。粮农组织拥有194个成员国,在全球130多个国家开展工作。现任总干事若泽·格拉齐亚诺·达席尔瓦于2011年首次当选,已连任两届。

屈冬玉,1963年出生,现任中国农业农村部副部长,毕业于荷兰瓦赫宁根大学遗传育种专业,拥有遗传育种博士学位。屈冬玉副部长当选粮农组织总干事,体现了各方对中国候选人能力的认可,也体现了国际社会对中国农业农村发展成就的充分肯定。

同时,屈冬玉对茶产业十分重视,曾多次考察茶区产业情况、视察调研茶区品牌建设、参观指导重大茶事活动,多次针对茶产业发展发表重要讲话。

屈冬玉深入云南茶园调研指导。

质量立茶、品牌强茶、文化兴茶。

屈冬玉在杭州第三届中国国际茶叶博览会“贫困地区茶品牌建设论坛”上对促进贫困地区茶产业高质量发展进行了高度总结,要更加突出质量立茶、品牌强茶、文化兴茶。

从“柴米油盐酱醋茶”到“茶米油盐酱醋柴”

屈冬玉表示,中国茶产业在近十年中变化是巨大的,同时,中国茶叶和茶产业在世界上的地位、在国内的重要性也是不言而喻的。中国包括海外华侨15亿左右的人,如果加上东亚的日本朋友、韩国朋友,加上东南亚朋友有20亿人。加上印度朋友,至少有三四十亿人在喝茶。

屈冬玉参观湖南安化千两茶晾晒场。

屈冬玉参观白沙溪黑茶博物馆。

另外,柴米油盐酱醋茶是过去穷时的顺序。现在中国待客之道第一是茶,烧柴已经过去了,别老说柴米油盐酱醋茶,应该说茶米油盐酱醋柴。

“一带一路”为世界提供了81%的茶叶

从茶观世界,从茶观中国,从茶观杭州,茶是一个很好的窗口。一片叶子成就了一个产业,富裕了一方百姓。一片叶子也洞察了中国改革开放的变化和成就。所以茶的文化作用、政治经济作用,怎么评价都不为过。

“一带一路”首先是茶马古道、丝绸之路。中国的福建,中国的杭州,都是茶和丝绸、瓷器重要的码头。中国茶可以借助“一带一路”发展机遇,与世界各国“以茶会友”,推动中国与“一带一路 ”沿线国家在经济、教育、旅游、学术、艺术等全方面交流。未来“一带一路”的作用可能更多是精神层面和文化层面,当然也有通过茶产业和茶文化的传播,造福一方百姓。中国、印度、肯尼亚、斯里兰卡,四个国家生产了全世界81%的茶叶。在未来“一带一路”建设中,茶产业会实现新的辉煌。

创造中国茶的产品附加值

屈冬玉指出,中国是世界上茶叶第一出口国,也是茶最大的消费国。出口量方面中国已经是第一了,但产值方面,尤其是在产业效益上,还没有像英国那么大。茶是劳动密集型产业,现在问题就来了,我们的竞争力在哪里呢?

唯一解决方案是要创造我们产品的附加值,无论是从越南还是其他国家,例如斯里兰卡等,也面临同样的问题。中国一定要生产出高质量的产品以提高我们的竞争优势,这一点很重要。

在与其他国家进行合作时,不仅要把中国产品出口到国外去,更要把茶产业和旅游业结合起来,通过旅游业的发展,把中国茶文化带到其他国家去,实现一个“1+2”的产业整合,在农业发展和旅游中享受茶文化的魅力。茶文化在中国已经有几千年的历史,因此中国市场在这方面拥有着非常广阔的前景。

在竞争中进步

屈冬玉认为,未来怎样把中国茶产业做好,把中国茶的名片传播得更远?这是对中国政府一个大的挑战,也是对中国商人与农户的挑战,但这是一个好的动力。如果变得更有竞争力,那未来就会更好。所有我们取得的进步都是这样得来的,我们不应该去自我保护,要在竞争中进步。

第二个挑战是消费人群的改变。茶不仅是茶饮,它也是可以吃的,所以我们要去吃茶。改变消费模式,我们一定要提倡大家吃茶,把绿茶当做食品来吃,当做食品的一个组成部分来做糕点、做汤,融入到东方的食品中间来。这样的话才能扩大消费,才能把绿茶的价格降下来。

改变竞争方式也很重要,所有人类文明的进步都是通过竞争出来的。不管是茶叶和咖啡的竞争,还是茶叶里不同茶的竞争,中国从来不怕竞争,中国愿意更开放,愿意和国际同行合作、竞争。欢迎全世界不同的绿茶、红茶和其他的茶来竞争。这样,中国的茶产业才能具有国际竞争力,具有市场占有率,具有可持续发展能力。

屈冬玉到杭州中国农科院茶叶研究所指导工作。

中国茶的竞争力在哪里?茶叶作为粮农组织的重要组成部分颇受关注,我们有底气期待茶业的未来之变。正如新任联合国粮食及农业组织总干事屈冬玉所说,茶产业会实现新的辉煌!

版权及免责声明:本公众号部分图文来自于网络,目的在于传递和分享更多信息。我们精选的每一篇文章都尽可能的注明作者和来源,版权归原作者所有。如原作者认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用,请及时告知,我们将在第一时间删除。