皇城根儿下的胡同里,一光膀子的大爷坐在树荫下,左手拿着大蒲扇,右手端一搪瓷缸,里面泡着刚从马连道买回来的茉莉花茶,时不时闷上一大口,再“啐”地一声,把不小心喝嘴里的茶渣吐出来....

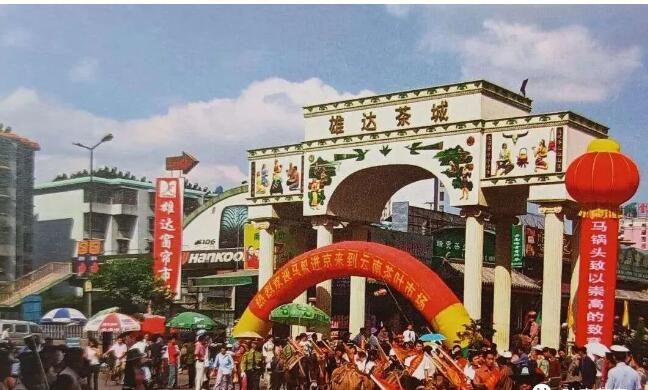

在走访北京马连道茶市的那几天,我时不时会构想起这样一幅颇有年代感的画面,实际上今日的京城已很难再有这样的风景,茶叶交易量已做到全国第二的马连道,也早已不是花茶的天下,而是各种茶类百花齐放的大观园。

走在这里的街道上,各大茶类一应俱全,大益、中茶、陈升号、勐库戎氏等普洱茶招牌时不时映入眼帘,各色茶馆、茶道、茶具店也散落各处,环境宽敞,气氛静逸,丝毫和之前走访过的各地茶城没什么区别。

只是,街边标识上的中英文对照似乎多了些,在茶城偶遇外国人的频率高了些,而这些细节,恰恰揭示了马连道当今的转型现状——从全国交易规模第二大茶叶批发市场,到首都的茶文化客厅,中国的国际茶文化交流中心。

老北京与茉莉花茶

要说老北京人爱喝什么茶,那一定非茉莉花茶莫属,在那个茶叶还属于稀罕物件的年代,茉莉花茶也是那种平常都舍不得喝,只有逢年过节或招待客人时,才舍得往杯子里放一点的好东西,

而偏爱茉莉花茶的原因,则是众说纷纭,有人说是就爱这股花香气的,有人说是当年的北京城几乎就只有这一种茶,没得挑没得选,有人说是因为这茶量大管饱,便宜实惠的。

在众多说法中,有一种说法的认可度比较高,那就是过去还没有南水北调和水库供水时,主要靠打井吃水,而北京地下水的水质非常硬,每次煮出来的白开水都能沉淀出一层厚厚的水垢,这种水很不适合用来冲泡名优绿茶,只有用香气浓郁的茉莉花茶,才能盖住茶汤的盐碱味。

而不管是什么原因,在过去很长一段时间内,茉莉花茶是北京人喝茶时绝对的消费主力,甚至一度占到了北京的茶类消费量的9成以上。直到今天,花茶类虽仍牢牢占据北京茶叶销量的冠军,但其当年一统天下的局面已不复存在,如今北京早已成为各大茶类,品牌茶企的必争之地,自然不会缺了各色茶类供应,其中最耀眼的那颗明珠,莫过于北京马连道茶叶市场。

马连道茶叶市场位于北京西三环,其发展历程与芳村茶市较为相似,起初都是一片不起眼的城郊土路,因为道路两旁每年春夏都会开满马莲花,因而得名“马连道”,在建国至90年代以前,这里没有茶叶,只有一个广安火车货运站,和一片由简易房屋和泥泞道路构成的棚户区。

1984年6月,为响应国家改革开放的号召,国务院批准了商业部《关于调整茶叶购销政策及改革流通体制意见的报告》,文件规定“除边销茶继续实行派购,内销茶和出口茶彻底放开,实行议购议销”,意味着国家逐渐放开了茶叶生产的自主经营权。

在这样的背景下,1988年中茶司北京分公司茶叶加工厂更名为北京茶叶总公司(以下简称京茶司),肩负其市场经济下茶叶销售的重任,此时北京还少有南方产的茶类,于是一些闽商便来到京茶司推销茶叶,有些卖不出去的品种也不好再千里迢迢地带回去,就在附近支个路边摊就地便宜兜售,马连道茶叶市场就是这样慢慢发展起来的。

北京马连道茶市的成型

1997年,随着改革开放的进一步深化,各地的茶叶自营出口权终于彻底放开了,各类民营茶厂如雨后春笋般出现,茶产业快速发展,作为茶叶消费的重要指标之一,专业茶城数量也开始剧增,而已经聚拢起人气的马连道,自然成了茶城落址的理想之地。

从1998年到2000年,北京第一家茶叶专业批发市场“京马茶城”、以江浙茶类为主的“京闽茶城”,当时北京规模最大的马连道茶城先后开业,在首都效应和规模效应下,马连道茶市的蛋糕越做越大,不仅京津冀辐射圈里的人都来这里买茶,全国各茶区的茶商也都往这里聚集。

在马连道走访市场时,陆离也听到了诸多以茶致富的故事,比如“有个给港台茶界提供茶具的南方商人来到马连道后,看到大家都在用玻璃罐头瓶或大搪瓷缸喝茶,一问才知道全国都没几家专业卖茶具的,于是便占据先机,专门搞茶具,后来发了大财”。

再比如“全国第一家做茶人服的”,“最早做茶叶电商的”,“专门做茶博馆文创事业的”,茶界知名品牌《品品香》、《满堂香》、《绿雪芽》等品牌,最早也是在马连道完成孵化后才逐渐走向全国的。

经过数十年的发展,如今的被誉为“京城茶叶第一街”、“中华茶业名牌街”的马连道茶叶市场,在300亩的占地范围内塞进了16座大小不一的茶城,三千多个茶店,共同创造出年均40亿的茶叶交易额,规模上位居全国第二,号称“南有芳村,北有马连道”。

那几年的马连道茶叶市场,就像茶类的一个练武台,率先登场的就是口感清香雅致,兰花韵味突出的铁观音,其一度将花茶的市场份额挤压至两成左右(2004年北京茶类销售中花茶占比降至62%,到2012年已降至24%),后来却因为新工艺而弄巧成拙,将在北茶叶市场拱手送人,而恢复了传统工艺的铁观音至今都尚未恢复元气。

那么,北京人是什么时候才认识普洱茶的呢?虽然普洱茶有着清朝贡茶的辉煌历史,但那是建立在其消脂解腻的功能性上,温饱不足的老百姓是无福消受的,而普洱茶真正进入北京大众视野,还要说普洱茶史以来最成功的那次营销活动——马帮进京。

马连道的茶之缘

2005年4月下旬,40余位身着民族服饰的马锅头、120多匹马组成了6支马队,从云南思茅市出发,途径蜀,陕等地区近百座县市,徒步跋涉4000多公里,穿越大半个中国,历时5个多月,最终与同行的市民一起浩浩荡荡进入京城。

到达北京后,策划方更是在人民大会堂举办了新闻发布会、拍卖会等近十场活动,在北京八大处公园和马连道茶缘茶城的展示区域,始终是人流不息,一夜之间,仿佛所有北京人都重新认识了普洱茶,马连道茶叶市场沿街的店铺旁也放上了普洱茶,这场成功的营销活动,也让名为“普洱茶都”的专业普洱茶城在马连道中心地段迅速落址。

然而,普洱茶都开业还没满一年,就遇到了2007年的普洱茶崩盘,在整个行业都遭受重创时,一座以销售普洱茶为主的茶城自然是无以为继,“普洱茶都”只坚持了一年多的时间就黯然退出了马连道,直到后来名山古树风潮兴起后,普洱茶才以崭新的面貌重新回归,如今也已在马连道站稳了脚跟。

不仅是茶类在马连道遇到过挫折,马连道茶叶市场也有隐忧与经营困难现象,比如几乎所有“一条街”式集中经营的茶城都会遇到的同质化竞争现象,随着市场增速的趋缓和茶商的不断入驻,供给大于需求使很多没有品牌的商家都打起了价格战,进一步加大了马连道茶市的运营压力。

而且,在电商、物流、移动支付这三板斧面前,传统的批发市场模式也显得力不从心,以前马连道茶市基本能覆盖整个华北地区,可随着移动互联网的不断发展,人们在家就可以下单购买茶叶,在本地的城市就有规模不小的茶城,这点对身在销区的马连道批发市场冲击尤为明显。

如果说以上还只是各地茶城都会面临的问题,那马连道还身负一个十分艰巨的任务——转型。毕竟北京近些年来在积极开展城市重新定位,疏散非首都功能,这就意味这马连道如今引以为傲的“全国第二大茶叶交易市场”的身份和规模优势,可能也保不住了。

茶城内的生意稍显冷清

那么,生机在哪里呢?其实马连道所在的西城区政府早就预料到了这个问题,决定将如今仍处于传统批发市场发展模式的马连道茶叶一条街,定位成首都其中一个以茶为核心的“文化客厅”,并逐渐发展成中国的国际茶文化和交流中心。

而马连道近些年来也确实在往这个方向努力,比如早在2016年就已建成的全国第二大茶叶博物馆——北京茶叶博物馆(第一是杭州的中国茶博物馆),再比如像中印青年茶会、中国精品茶叶品鉴大赛、马连道国际茶文化展等诸多世界性的茶文化活动。

在不远的未来,或许不会再有“北有马连道,南有芳村”的称呼,或许马连道里的茉莉花茶也会越来越少,甚至连批发市场的头衔都可能会丢掉,但这并不意味着马连道的逝去,而代表它已经完成了曾经的历史使命,祝愿马连道在国际茶文化中心的道路越走越好,成为中国茶的一大典范。

来源:陆离茶寮,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

疏香皓齿有余味,更觉鹤心通杳冥。 ——温庭筠《西陵道士茶歌》

【热文回顾】

“柴米油盐酱醋茶”

作为生活中必不可少的饮品——茶

在古时候就开始源远流长

中国人对于茶的喜爱

早已深入骨髓

打造一个雅俗共赏的茶室

是每个爱茶的人心中所求

下面这篇文章将分三部分介绍茶室:

1茶室的起源

2中日茶室的差异

3家用茶室该怎么设计

话不多说正文开始

01.

茶室的起源

相传 5000 多年前神农尝百草之滋味

水泉之甘苦,令民知所避就

日遇七十二毒,得荼而解

荼即茶

可见茶被古人认识

是因其有解毒的实用功效

「茶室的萌芽」

最早使饮茶成为营业性和服务性行业的是 “茶摊”

可以说是茶室的雏形

据史料《广陵曹老传》

“东晋元帝,有一老姥

每旦独提一器茗往市弼之,市人竞买,

自旦至夕,其器不减。”

说明茶在晋代已作为零售饮料在市场上出现

这种简易的流动的茶摊

没有固定的场所

随走随卖,美其名曰“提壶弼茗”

可以说是一种特殊的 “没有空间的茶室”

这就形成了茶室经营的雏形

「茶室的兴盛」

茶室兴于唐,盛于宋

最早的茶馆

出现在唐朝开元年间

称为茗铺

唐代佛教兴盛

僧人多且好饮茶,遍游天下

对茶的推广起到了积极的作用

为了满足人们效仿禅茶的需求

店铺形式的茶室初步形成

唐 宫乐图(局部) 佚名 宋人摹本

台湾故宫博物院藏

到了宋代

茶叶产量的大增和价格的低廉

使饮茶更为普及

有的茶馆白天营业,有的全天营业

还有夜游茶馆

宋代的茶文化比起唐代的质朴单纯

已经有了多方面的丰富和补充

形成了文人的风雅、皇室的奢华、

民间的质朴、寺院的清淡

这个时候的茶室已经具备了丰富的社会功能

《清明上河图》中的茶坊

「茶室的普及」

明清时候的茶室

已经在市井街头

得到了广泛的普及和大众的认可

品茗之风更加兴盛

各种类型的茶室遍布着城市和乡村的各个角落

喝茶的人群也遍布社会的各个阶层

上至皇室贵族、下至挑夫小贩

茶馆的功能也更加丰富

明代,《真赏斋》文微明

如供生意人治谈生意的清茶馆

供文人消遣泼墨的笔会

供人饮茶吃饭的“贰浑铺”

供人赏景玩耍的野茶馆

更有供人下棋品茶的棋茶馆

最有代表性的是书茶馆

客人一面饮茶一面欣赏说书先生说演

好不热闹

「茶室的衰败与复兴」

茶室在晚清到民国初年这一段时间

依旧兴盛

但是在经历了战争的磨难和打击之后

茶馆一度衰微

开始淡出人们的视线

茶室的复兴

是从二十世纪八十年代

市场经济下的茶叶销售行业再次兴盛

茶室再次出现在大众的视野

茶室的发展从东晋时代一直延续至今

悠悠千载,醇香的茶汤中

是中华文化中一方不可磨灭的印记

02.

中日茶室的差异

提及茶室就不得不说一下中日茶室之间的差异

有人用一句话简单概括二者区别:

日本:哪里有茶室哪里才有茶喝

中国:哪里有茶喝哪里就是茶室

古代日本是没有原生的茶树的

自然而然也就没有饮茶的习惯

在日本,普遍认为茶叶是在9世纪初

由遣唐使最澄和尚从中国带回日本

茶叶从这时才见于日本正史

日本以独特的方式

吸收了中国茶文化的精髓

并结合自身文化特点

形成独具特色的日本茶道

源中展和&東形西見

由于中日茶不同的渊源

和各自赋予茶的不同文化属性

导致了两国茶道精神的差异

和我们一衣带水的日本和中国的茶室

具体什么不同呢?

『该部分来源中科绿华绿色建筑』

「 日本茶文化」

茶文化最初是由唐代僧人东渡日本带去

形式上有“禅意”,随着茶文化的传播

日本的民众与上层社会都流行起了饮茶的习惯

并把禅意发挥的更加浓厚

“茶道”由此而生

日式茶具

日本保留了很多中国唐代的一些茶具

同时又根据需求增添了很器具

图片来源中科绿华绿色建筑

日本人对于茶是尊敬的,甚至是膜拜的

因为茶,给了人们极大的精神寄托

日本茶室的功能是为了喝茶

也只是为了喝茶

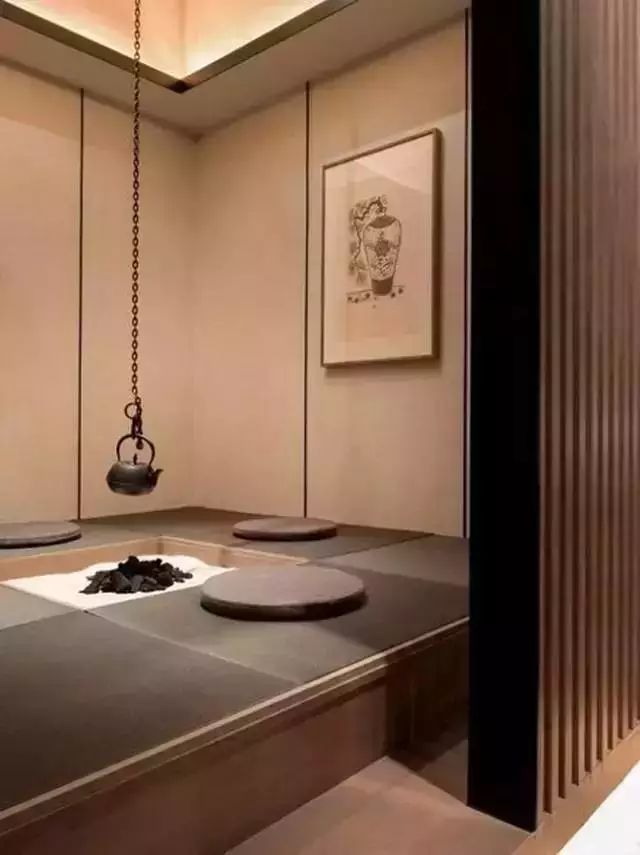

日式茶室

茶室为了茶道所建的建筑

大小以四叠(塌塌米)半为标准

大于四叠半称做“广间”

小于四叠半者称作“小间”

标志性的地炉

风格明显的日式榻榻米

当现代的设计元素涌入到茶室设计后

也还深受禅宗文化的影响

因此形成了现代简约感的茶室

风格明显的日式榻榻米

当现代的设计元素涌入到茶室设计后

也还深受禅宗文化的影响

因此形成了现代简约感的茶室

明太祖第十七子朱权所著的《茶谱》中列出10种茶具

图片来源中科绿华绿色建筑

中式茶具

中式茶具

中式茶室在装饰上通常会用到大量的中国元素

比如明清制式的圈椅

中国独有的水墨画,并且很多茶室会添置民俗乐器

让客人在品茶时也能聆听到传统民乐

感受茶文化带来的精神魅力

茶室摆件

中式桌椅

中式茶室讲究并不像日本

茶室就是为了喝茶

中国对于茶是为了体验

哪里有茶,哪里就是茶室

香炉

中国和日本在茶文化上的区别

就在于对茶本身的态度

日本更多的是敬畏,把茶当成一种修行

中国是把茶当做一种体验和享受

用身心去感受茶带来的方式和乐趣

发展至今

现代的茶室设计更加的多元化

结合了中式日式现代简约等多种风格

茶室成为越来越多人

家居中的必备生活功能空间

那么怎么打造一个家用茶室呢?

03.

茶室的设计

茶室的种类可谓多种多样

从整体形式上说

有以空间为主要表达内容的中式茶室、

以器物为重点的日式茶室、

以人为中心注重舒适度的欧式茶室等

风格上则有简约、复古、田园、现代等等

不管是哪一种形式或风格

茶室设计的基本要素万变不离其宗

下面小编具体讲解一下

该如何在家打造一间茶室~

「茶室要放在哪儿?」

对于茶室的打造,古代人随性自然

不刻意追求居室

更注重心境和自然环境的契合

古代人大多喜欢将茶席设在松柳泉石之畔

一席、一炉、一茶壶,孤身或三五人小聚都可以

或者是在寺院庐舍里

窗外面对着竹林芭蕉

然后饮茶听雨

对于喝茶的仪式感

每个人的饮茶目的和需求不同

比如有些朋友就认为燃一线香

在檀香袅袅的房间里喝茶才有氛围

而有的小伙伴们喝茶

则格外讲究茶的用水、温度、茶具,手法等等

这个就看个人爱好了

所以对于喜欢追求仪式感的小伙伴呢

可以专门腾出一间单独的房间或者角落

能够确保饮茶时不受打扰

当然,也有朋友喜欢相对幽暗的环境

讲究禅意与意境的日本的茶室

就有这样的处理方法

一般来说

大家都喜欢在采光良好、空气流通的地方品茗

墙面最好是白色、原木色、米黄色等等

家具可以使用竹、木、藤等材质

家具的高度可以适量降低

营造室内的视野宽阔感

同时,也不要忘记在茶席附近预留电线插头

方便煮茶

「茶桌与坐具材质的选择」

茶桌和坐具可以说是茶室最基本的构成物

最好以自然清新为其主要特点

来表现一种平淡、纯粹、含蓄的生活境界

在茶座和坐具的材质选择上

往往以实木、竹、麻、稻草等为主要材料

既能显示室内装饰的精致

同时也很环保,带来大自然的清新气息

尤其是在小户型的茶室设计中

竹藤木质家具是最常选用的材料

它没有仿古家具那样庄重正式

但价格适中,也更有一种返璞归真的格调

尤其在炎炎夏季

竹藤家具总能给人丝丝清凉舒爽之意

如果你不知道如何入手打造茶室

不妨先从一张麻席、一席竹帘开始

它们都是营造清新氛围的绝佳之选

有些朋友喜欢更加富有现代感的设计

也可以选择钢化玻璃和塑料等材质

但注意,选择这一类材质的同时

在所有软装饰物方面也要选择相搭配的现代风格

「装饰物的妙用与格调的呈现」

茶具&装饰

茶室有四雅 :茶具、器物、盆景、水墨画

茶具,即茶壶、茶杯、茶勺等饮茶的器具

也引申到茶笋、茶籝、茶灶、

茶焙、茶鼎等专业级“装备”

一套漂亮的茶具固然重要

但要打造出一个风雅的茶室

需要主人在其他装饰物的选择上多花心思

装饰物可分为摆件、挂件等,绿色植物、插花、雕刻品、雕塑品、金银器、古铜器、瓷器、陶器、玉器、琴棋书画等等都可以作为选择甚至你还可以利用农人的蓑衣、渔具、磨盘,或南瓜、葫芦等瓜果蔬菜来营造一种浓郁的田园气息。也可以运用少数民族的毛毡、江南情调的蓝印花布、老北京的泥人或者剪纸、脸谱、织绣等地方民俗品、工艺品,来表现地域风俗,打造富有地缘特色的茶室,都是极其富有情趣的。

「灯具的运用与意境的烘托」

照明设计是茶室环境设计的一个重要议题

在烘托氛围上起到重要作用

茶室一般选用局部照明的方式

这种照明方式可以产生虚拟空间

有很强的暗示作用

并且能够起到良好的视觉效果,增强空间的层次感

灯光布置可以选择4000-5000K

因为这是最接近日光的色温

既不过白,也不发黄

给人朦胧婉约的意境

吊灯、壁灯、落地灯、

中国的红灯笼、西式的汽灯、东南亚的藤编灯

都有各自的味道

灯具的选用要结合茶室家具和装饰物的整体风格

不能显得突兀和怪异

总而言之

从整体上把握好茶室的风格和格调

合理设计各要素的组合和搭配

基于内心的需求

天地方圆间

为自己打造一个宁静之所

下面小编精选了一些不错的茶室案例

仅供大家欣赏参考

「茶室设计案例欣赏」

参考文献:

《基于茶文化的中式茶馆与日式茶室比较研究》 ,作者闫丹婷

《论我国传统茶文化与现代茶室空间设计》,作者华永

《基于案例分析的当代茶室设计手法探索》,作者王丽阳

《喝茶?品茶?你所不知道的中日“茶”之区别》,中科绿华绿色建筑,作者 Andy

《如何在家打造一间素净茶室》武汉东易日盛

向以上原作者致谢!

注:本文素材来源于网络,由新微设计整理发布

税茶与榷茶是唐宋王朝茶业政策的核心,茶业政策的一系列规章制度莫不因它而立。唐宋时期四川地区的税茶与榷茶是国家茶业政策的具体贯彻,然而,唐宋王朝在四川地区的茶业政策又有自身的特点,其特点表现在两方面:一是四川地区税茶较早,榷茶较晚,税茶、榷茶的机构屡次变更;二是榷茶范围先从四川局部展开,逐渐向四川全境推行。唐宋王朝在四川地区的税茶、榷茶:一方面增加了政府的财政收入,为巩固封建王朝边防作出贡献,另一方面加重了四川地区茶农的负担,阻碍了四川地区的茶业经济发展,产生了负面的影响。

关键词:唐宋;四川;税茶;榷茶

引言

关于唐宋时期税茶与榷茶的研究,学界的研究视野聚焦税茶与榷茶制度在全国的发展变化,具有全局性①[1-4]。然而,学者们关注唐宋时期四川地区②[5-6]的税茶与榷茶侧重于梳理茶业政策的线索③[7-8],因此,学界在研讨唐宋时期四川地区的税茶、榷茶的变化及税茶机构的变迁存在诸多不足,还有深入探讨的空间。为此,本文在前人研究的基础上,进一步探讨唐宋时期四川地区税茶、榷茶政策的演变及税茶、榷茶机构的变迁。

①贾大泉[1],黄纯艳[2]刊文探讨了唐代茶法;林文勋[3],黄纯艳[4]在其著作当中深入研究了宋代的茶业政策。

②本文界定唐宋时期四川地区根据《新唐书·地理志》[5]《宋史·地理志》[6]所记载的范围:唐代之剑南道,山南西道所辖区域在今四川省境内;宋代之成都府路,利州路所辖区域在今四川省境内。

③李敬洵专题讨论唐代四川地区的茶法[7];贾大泉,陈一石梳理了四川历代茶业政策[8]。

一、

唐宋时期四川地区的税茶

1.税茶的源流

安史之乱给繁荣富强的唐王朝以致命打击。其后,藩镇割据“擅署吏,以赋税自私,不朝献于廷”[7]5921。方镇割据,节度使擅自任命属吏,随意截留朝廷赋税。唐王朝国库空虚,财政面临举步维艰之困境。为缓解财政危机,开辟税源,提高税率,虽属治标,然在当时财政捉襟见肘的情况下仍不失为立竿见影的务实之举。

四川是茶的原产地,也是人工种茶、饮茶最早的地区。由于饮茶有解酒、止渴、提神祛疲劳、解闷等功效,故饮茶习俗迅速传播,历魏晋南北朝至唐宋竟蔚然成风。唐人封演云:“古人亦饮茶耳,但不如今人溺之甚。穷日尽夜,殆成风俗。”[9]47李珏亦云:“茶为食物,无异米盐。于人所资,远近同俗,既祛渴乏,难舍斯须,田闾之间,嗜好尤切。”[10]4053地不分东西南北,人不别贵贱老幼,都时刻离不开茶。社会需求刺激社会生产,古今皆然。种茶、制茶、贩茶便作为一种新兴产业骤然勃兴,发展迅猛,规模巨大,从业者众。“江淮人什二三以茶为业。”[11]5262歙州祁门县(今安徽省祈门县)“邑之编籍民五千四百余户。其疆境亦不为小,山多而田少,水清而地沃,山且植茗,高下无遗土。千里之内,业于茶者七八。......每岁二三月,賫银缗缯求市,将货他郡者,摩肩接迹而至”[12]3737。商人以追求经济利益最大化为目标,众多商人云集茶叶市场,说明茶叶利润丰厚,引起财政面临困境的朝廷关注,开辟新税源,税茶势在必然。

建中元年(780),唐德宗即位的第二年,为应付财政危机,采纳宰相杨炎建议,实行“两税法”。“两税法的核心是地税和户税......又融合了租庸调法而产生的新税法。”[13]119这里的地税主要是农业税,农业税调整(提高)了,工商税自然也得想法多征。于是在“两税法”实行两年多后,判度支赵赞以请为“署常平轻重本钱”为名,开征商税得到朝廷批准后,便“于诸津要置吏税商货,每贯税二十文,竹木二十文,竹木茶漆皆什一税一,以充常平之本”[10]334。判度支赵赞税茶,需要注意三点:

第一,“于诸道津要置吏”收税,这其实是过税,过税在肃宗、代宗时期已经实行①[14],当时只是千文以上才收税,收多少没明文规定。

第二,收税对象是“商货”,这就包括一切商品,而不是专门针对某一种商品。

第三,规定税率。一般商品“每贯二十文”,即0.2%,而竹木茶漆的税率则是10%,比一般商品高4倍。

上述三点表明赵赞征税税目虽包括茶,但不是专门对茶征税,因此还难说这是税茶,如果一定要说是税茶,那也仅是税茶的先导而已。这次以“充常平之本”名义征税,只实行一年多。建中四年(783)八月“泾原兵变”,德宗出逃奉天(今陕西省乾县),面对叛军围攻,为笼络人心,改元兴元。兴元元年(784)正月制曰:“诸军、诸道应赴奉天及收京城将士,并赐名奉天定难功臣。其所加垫陌钱、税间架、竹、木、茶、漆,榷铁之类,悉宜停罢。”“赦下,四方人心大悦。”[15]7392处于逃难之际的唐德宗为获得民心,将赵赞征税项目,悉数罢停。

唐德宗贞元九年,茶税成为特种税。史载:“贞元九年正月,初税茶。先是诸道盐铁使张滂奏曰‘伏以去岁水灾,诏令减税。今之国用,须有供储。伏请于出茶州县,及茶山外商人要路,委所由定三等时估,每十税一,充所放两税。其明年以后所得税,外贮之。若诸州遭水旱,赋税不办,以此代之。’诏可,仍委滂具处置条奏。”[10]2128“茶之有税,自此始也。”[10]376“贞元九年,张滂奏立税茶法。郡国有茶山,及商贾以茶为利者,委院司分置诸场,立三等时估为价,为什一之税。”[16]1886张滂以“遭水旱”为借口征税,建中三年(782)赵赞以“以充常平之事”为托辞征税,本质是一样的,都是增加国家财政收入,但征税对象、范围却有不同。赵赞征税对象是“商货”,税目众多,茶仅是其中之一;张滂征税对象只有一个,就是茶。赵赞在“诸道津要置吏”收税,而张滂还专对“出茶州县,及茶山外商人要路”置吏收税,这不仅涉及茶商,还涉及茶农,这才是真正的税茶。《旧唐书》云:“茶之有税,自此始也。”[10]376其实就是说专门对茶征税,是从贞元开始的。贞元税茶之后,整个中晚唐、历五代至于宋初,并被后世王朝相继沿袭,其间因各种原因偶尔暂停,但旋即复征,总趋势是税率增高,穆宗时达到50%②[5]1382,茶税监管控制日益严密。

2.四川地区税茶机构的变迁

唐代四川地区税茶是全国税茶政策在当地的具体贯彻实施。安史之乱对河南、河北及中原地区冲击极大,但对四川的影响相对较小,朝廷对四川的统治较为稳定,地方官吏遵照执行中央政令。在税茶方面,有别于全国其他地区,主要是负责征收茶税的官员及机构屡次变更,大致经历了三个阶段:

第一阶段:贞元九年(793)至长庆元年(821),盐铁司主管,张滂等人负责[17]153。

贞元九年(793)盐铁使张滂税茶之议被认可,并“委滂具处置条奏”,即令张滂主持全国茶税的征收,当然包括剑南三川,但此事进展并不顺利。因为在张滂税茶前一年的贞元八年(792),已有诏令将全国财富分为东西两大块,东南由户部侍郎为诸道盐铁转运使张滂负责,西部三川(剑南西、剑南东和山南西道)以户部尚书判度支班宏负责[16]1886。对于这样的分工,班宏、张滂都不甚满意。按职责区分,度支主要管支出,赋税征收归盐铁,而现在盐铁部分职权被侵占,张滂不高兴,因其本官户部侍郎,是班宏户部尚书的副手,对工作挑肥拣瘦,也有意见,故“互有长短”,后来由宰相出面上报德宗才最终定下来[16]1886。接着班宏去世,司农少卿裴延龄以“守本官,权领度支”。新官上任自然想有所表现,当自己所辖区内之事他人插手,也有所不甘,但面对官阶比自己高,又自知“不通殖货之务”[10]3720,自然不能与张滂对抗,因此“自裴延龄专判度支,与盐铁益殊途而理矣”[16]1886。度支与盐铁各负各自的职责,三川财富仍归度支(茶税除外),茶税则由盐铁主管,四川税茶遂得以顺利进行。从这以后,经顺宗至宪宗都执行张滂拟定的各项规章制度,一直到穆宗。

第二阶段:长庆元年(821)至太和元年(827),负责人牛僧儒、崔元略[17]359。

穆宗即位,税茶几经变易。先是“盐铁使王播图宠以自幸,乃增天下茶税,率百钱增五十”,接着改变以前由盐铁主管三川茶税而为“两川以户部领之”[5]1382。唐朝后期,“户部司已成为供给文武京官俸料,掌管国家后备经费,与度支司和盐铁转运司鼎足而立的财政三司之一,跻身于职事繁剧,地位轻重的官司之列”[17]292。以户部领四川茶税,显然与保证或提高文武京官俸禄有关,这正是盐铁使王播“图宠以自幸”的手段之一。然而,户部一来“职事繁剧”,二来户部在地方没有监院、巡院,四川以茶税所征钱物,如何运往京师是必须要解决的问题。于是便委托度支办理,而度支采取的办法,则是让巡院(度支在京城的下属机构)“于上都召商人便换”[9]4913。所谓“便换”,就是“飞钱”,召茶商来京师将货款交给巡院,由巡院开票据,茶商拿票据到产茶州县有关机构或商号取款购茶,而度支巡院以“便换”所得收入转交户部,这个办法对茶商交易提供极大方便。这样以户部领两川税茶,既增加了户部收入,对两川茶业的发展也有促进作用;但是问题也不少,因“飞钱”只方便富商大贾,对中小茶商无任何作用,户部委度支代收茶税,难免从中截留。此法实行大约七年后到文宗即位便被停止。

第三阶段:太和元年(827)至开成元年(836),负责人李德裕、杜元颖等[18]17,20。

“太和元年,户部侍郎崔元略与西川节度使商量,取其稳便,遂奏请茶税事使司自勾当,每年出钱四万贯送省。近年已来,不依元奏,三道诸色钱物,州府逗留,多不送省。请取江西例,于归州置巡院一所,自勾当收管诸色钱送省,所冀免有逋悬,欲令巡院官李渀与(李)德裕、(刘)遵古商量制置。”[10]4913这是工部侍郎庾敬休给文宗的奏章,从中不难看出,西川茶税从太和元年(827)起由“户部领之”改为“使司自勾当”,也就是归剑南西川、东川节度使办理,西川“每年出银四万贯送省”。认为这样“稳便”。然而带来的问题也不少。其时,西川节度使杜元颖为求恩宠(东川、山南西道节度使史籍失载),巧索珍异进献皇上,军需粮食都敢克扣[10]4262哪里把国家税收放在心上,竟截留茶税所征财物,以致拖欠。于是决定在归州设置巡院,办理运送由茶税征收各种钱物,不使拖欠;但这是权宜之计而已,并未解决根本问题。“开成元年,李石以中书侍郎判收茶法,复贞元之制也。”[16]2121西川节度使主持税茶执行近十年终被停止,仍旧恢复贞元时的盐铁使掌管茶税。另,四川地区税茶归属几次变化,不可避免地影响茶税收入的增减,具体数字史籍失载,不得详知,但从以下两个数字对照,或可知其大概。贞元九年(793),张滂“初税茶,岁得四十万贯”[10]376。这是全国的税额;太和元年(827),四川税茶由“使司自勾当”,定额为四万贯。由此可知,四川税茶为全国税茶的十分之一。其后,四川税茶的管理归属亦颇有变易。唐末剑南节度使拥兵自重,独霸一方,相互攻伐,在各自控制区域内任意征税(包括茶税),任意截留,乃至“全蜀赋税,不供天府”[12]410,仅在形式上与朝廷保持关系,“岁时但贡奉而已”[11]5120。

五代,四川地区为孟蜀窃据,实行榷茶直至覆亡。宋初仍税茶,正如宋人潜说友所说:“茶税起于唐。利日益滋,法日益详,县官因以佐大农、宽舆赋,遂为经常之制。国朝初,循唐旧”[19]478。“循唐旧”,是指全国,就四川而言,则另有措施。乾德三年(965),宋太祖灭孟蜀,“深知东南数路茶法之害,制诏有司一切弛放,任令通商”[20]1。宋初,“天下茶皆禁,唯川峡、广南听民自卖”[6]4286。这是改孟蜀的榷茶为税茶,具体办法是:“茶园税每三百文折纳绢二匹,三百二十文折纳绸一匹,十文折纳绵一两,二文折纳禾草一束”[20]1。纳税之后,便可任令通商,不过只限于川峡数路,超越本区,“则禁出境”[6]4269。此法一直实行到神宗熙宁七年(1074),“川峡、广南州军止以土茶通商,别无茶法”[21]6547。据统计,唐五代四川地区茶叶产量大约在1000万斤左右[22]88,由此可见,四川地区茶税对封建政府财政收入的重要性可见一斑。

二、

唐宋时期四川地区的榷茶

1.榷茶的缘起

榷茶最先起于唐文宗时“上访以富人之术”。工部尚书、充翰林侍讲学士李训、太仆卿兼御史大夫郑注:“乃以榷茶为对。其法,欲以江湖百姓茶园,官自造作,量给直分命使者主之。帝惑其言,乃命王涯兼榷茶使。”[10]4400吏部尚书、检校司空王涯复领盐铁转运使,“表请使茶山之人,移植官场,旧有贮积,皆使焚弃,天下怨之。九年,以事诛。而令狐楚以户部尚书、仆射主之,以是年茶法大坏,奏请付州县,而入其租入户部,人人悦焉”[16]4400。这样,王涯榷茶之法施行五年后终被废止。不过,这次榷茶,对四川没有任何影响,因为从太和元年(827)起,到开成元年(836)间,四川茶税事是“使司自勾当”,由节度使主管,王涯虽为盐铁使、榷茶使,却管不到四川榷茶之事。五代时期,四川亦曾榷茶。苏辙云:“五代之际,孟蜀窃据国土,国用褊狭,始有榷茶之法。”[23]787孟蜀榷茶的具体作法,史籍失载,语焉不详,但榷茶之法亦随孟蜀之覆亡而被废止。

由此可知,唐时榷茶短暂,尚未波及四川;而孟蜀榷茶,虽在四川,但为时不久,未形成定制而影响后世或被后世沿袭,故只能说是榷茶先导,更谈不上正式确立榷茶制度。

2.四川地区的榷茶制度

赵宋立国不久,便开始在已控制的部分地区榷茶。《续资治通鉴长编》载:“太祖乾德二年八月,初令京师、建安、汉阳、蕲口并置场榷茶。”[24]131接着“乾德三年(965)九月,以度支郎中苏晓为淮南转运使,晓建议榷蕲、黄、舒、庐、寿五州,置十四场,笼其利,岁入百万緍”[24]157。又《宋史·食货志》载:“宋榷茶之制,择要会之地,曰江陵府、曰真州、曰海州、曰汉阳军、曰无为军、曰蕲州之蕲口,为榷货务六。”[6]4447不难看出,赵宋榷茶始于乾德二年(964),最初只在局部地区,其后逐步推广,乃至全国。不过那时榷茶,并不涉及四川。

四川榷茶,始于神宗熙宁七年(1074),即“川茶之法,肇于熙宁甲寅”[21]6644。《宋史》亦载:“(川茶)旧无榷禁,熙宁间始置提举司,收岁课三十万。”[6]4510不过,熙宁七年榷茶只在四川部分地区,“只得于熙、秦、通远军及永宁寨茶场卖入官”[21]6645。熙宁榷茶之前,川陕境内茶叶虽是“任令通商”,但“禁其出境”;现在在熙州(治狄道,今甘肃省临洮县)、河州(治今甘肃省临夏回族自治州东北、和政县西北)①[20]4、秦州(治成纪,今甘肃省天水市)、通远军(治通远,今陕西省环县)、永宁寨(通远军南120里[25]139),这5个茶场均在今甘肃、陕西境内,也就是对“禁其出境”开了一个口子,即川茶可以贩运到西夏王朝的边境交易(陕甘北临西夏)。神宗庆历四年(1044)与西夏重订和约,恢复双方商贩往来,“西夏对宋的出口物品有驼、马、牛、羊、玉、毡毯、药材、盐等,宋对西夏的出口物品有茶、丝织品、粮食、香料、漆器、铜钱、银等。特别是茶马贸易,对宋与西夏都至关重要”[26]302。开放川茶,去陕甘交易,无疑与此有关,然而事关对外出口,自然由政府直接控制,熙宁榷茶由此而起。

熙宁七年1074)榷茶,茶场主要设在今陕西、甘肃境内,凡5个,而在四川只有永康县场(在彭州)和名山县场(在雅州)两个茶场,这表明熙宁榷茶只榷输入陕甘的川茶,并不涉及全区。四川全境榷茶,是几年以后的事,川茶入陕甘道路艰险,运输困难,致使课利不足,李杞主营川茶时,经营布帛,欲以布息补茶利,“自后又恐买布亦难敷及元数,则乞却雇回脚车船,般解入川。洎至盐法难行,则又乞将川中有茶去处并行收买”[24]4233。元丰元年(1078),蒲宗闵亦上书“乃议川陕路民茶息收十之三,尽卖于官......于是蜀茶尽榷”[27]225。这才是四川全域榷茶,可见四川地区榷茶也是先局部而后全域的。

其后,哲宗时,四川曾一度废止榷茶。元祐元年(1086)八月辛卯令曰:“废罢成都府在城博卖都茶场,止令产茶州县元置茶场处依未置都茶场日任便贩卖。”[24]4233不过,没有几年,绍圣四年(1097)二月二十五日陆师闵奏请“复行榷买川茶,依元丰法不许通商”[21]4468。此后,直到南宋初期,川茶榷茶依元丰法再没更改。

为了保证榷茶的顺利开展,北宋政府在川陕地区建立了一整套榷茶机构。首先,宋政府在成都建立都大提举茶马司,统一管理四川及熙秦榷茶买马事宜。茶马司的职责是“掌榷茶之利,以佑邦用”。茶马司权力很大,“应产茶及市马之处,官属许自辟置,视其数之登耗,以诏赏罚”[6]6745。并且“有茶及搬茶郡县,知州、通判、知县,皆由茶司与转运司奏明差注”[20]32。其次,设置买茶场。榷茶事务由茶马司直属机构—买茶场办理,产茶区榷茶事宜由当地知州、通判兼提举。买茶场监官、专典、库称、牙人等专职办理茶叶交易,征收茶税事务。茶场监官是“茶场所在,州委都监、县委令、佐兼监”[21]6205。可见,宋政府在川陕四路榷茶是通过都大提举茶马司,买茶场及地方政府等官僚机构协同办理榷茶事务,但榷茶具体事务主要由各地买茶场经办。据徐松《宋会要辑稿》卷二九《食货》统计,北宋时期,都大提举茶马司在蜀地共建立24个买茶场,且24个买茶场均在成都府路,这是四川榷茶初始时三四年间的茶场数。据马端临《文献通考》说:“自熙宁七年至元丰八年,蜀道茶场四十一。”[27]226但未详述41个买茶场的名称。因此,我们很难精确统计北宋各个时期买茶场的数目,但买茶场由24个增加到41个,表明四川榷茶也是先局部而后逐渐扩大到全域的。宋政府通过各地设置的茶场垄断四川地区茶叶市场,以确保政府获得高额利润。

北宋政府在川陕四路建立榷茶机构的同时,针对川陕四路实际情况制定了完备的榷茶措施及办法。其内容涉及买茶场职责、交易规则、触犯榷茶规章处罚、官员奖惩考核等各个方面都有详细、具体的规定,其措施及办法是:

(1)买茶场职责按照市价尽数悉买园户之茶,正斤之外,量加耗茶。每岁民间资金缺乏时,买茶场预先计量现钱、斛斗,召园户自愿结保请借,每贯出息二分;至茶出时,以茶赴官折纳。如过夏季仍不纳茶抵偿,依法追催。

(2)茶价政府制定茶价。通常情况下,官价茶叶一般是在政府收购价基础之上再加价二分至三分。此外,息钱、头子钱、税钱、打角钱由政府征收。

(3)交易原则茶园户不得在茶场之外买卖茶叶,茶商必须到茶场按官价买茶;官方发行茶引,按照茶引指定的地区销售,并缴纳住税和过税;商人与园户私相交易,或贩卖无引私茶,皆许人告捕,并依法断罪;告捕之人按一斤以上赏钱三贯文,每十斤加三贯,至三十贯止。

(4)奖惩考核按规定数额买卖茶叶,岁终审定,超额有奖、亏额有罚;茶场超额,官员相应加官进爵,并予以物质奖励。茶场监官、吏人,收息一百贯文,赏钱五贯文;若亏五厘以上,罚俸半月,公人笞四十;满一分,监官笞二十,公人杖六十;满二分,监官、公人各加二等,至三分,停止加罪。

由上可知,北宋政府在川陕四路建立了一套完善的榷茶机构,制定严密的榷茶法规,从制度层面确立北宋政府榷茶的权威性、合法性,保证榷茶机构的高效运行。榷茶机构垄断茶叶贸易,茶课收入急遽增长,获得高额的垄断利润。北宋政府在川陕四路榷茶取得十分明显的效果。李焘《续资治通鉴长编》载:“初,蜀茶额岁三十万。至稷加为五十万。及师闵代稷百万。”[24]8045“初”指熙宁七年(1074)政府始榷茶,只是榷入陕甘的川茶,便茶课税息三十万贯;“稷”指李稷,元丰五年(1082)他将茶课增至五十万贯。“师闵”即陆师闵,“李稷殁于王事”以同提举成都府之职代稷领治茶事,将茶课增至一百万贯。事实上,北宋政府在蜀地榷茶的课息收入,基本上都超过政府规定岁额。据文献记载,李杞主管四川茶场公事的六年(1072-1077),“总入息税钱百二十二万九千余缗”[24]7381。每年平均茶课的收息三十余万缗;元丰元年至元丰五年(1078-1082),李稷主管四川榷茶,“稷领治茶事于五年间,除百费外收获净利四百二十八万余贯”[24]8045。每年平均茶课收息九十万贯,超过规定岁额五十万贯;陆师闵代李稷主管四川榷茶的二年时间,元丰六年至元丰七年(1083-1084),“增羡至一百六十万缗”[23]8045,到元丰末(1085),“今则岁献二百万贯”[20]33。宋徽宗政和三年(1113),“岁课川陕茶息,三百七十一万一千一百七十二贯”[21]4467。可见,北宋政府在川陕四路榷茶,所获茶课呈逐年递增之势。

①河州置场,“本路置场买茶往熙、河博卖”[20]。

三、

唐宋时期四川地区税茶与榷茶的作用及影响

税茶、榷茶都是正常赋税之外的额外征收,就其实质言,说是横征暴敛,未尝不可。不过唐税茶、宋榷茶初始时,国家内乱外患方殷;四川地处边防最前线,唐有吐蕃、南诏不时侵扰,宋有西夏、金、蒙古入侵。安史之乱后,藩镇割据,“郡将自擅,藩侯废置,不自朝廷,王业于是荡然”[10]720。由于“西川富强,只因北路商旅,托其茶利,赡彼军储”[12]175。宋则“官壅于下,民困于外,夷狄(西夏)骄盛,寇盗横炽”[29]525。当此为难之际,为抵御外侮,增加军费,保障国防开支,即使是苛捐杂税,也有一定的合理性、必要性。然而,税茶与榷茶终属苛政,必然会随之产生严重的负面影响,首当其冲的是茶农。史载武宗时“盐铁取茶利,诏下,所在毋敢隐。(利州益昌)县令(何)易于视诏书曰:‘益昌人不征茶且不可活,矧引厚赋毒之手?’命吏阁诏,吏曰:‘天子诏何敢拒?吏坐死,公得免窜邪?’对曰:‘吾敢爱一身,移暴于民手?亦不使罪尔曹。’即自焚之。观察使素贤之,不劾也”[5]5634。税茶将茶农逼至绝境,当然不只是利州益昌(今四川省广元市西南)一州一县,在三川一带有普遍性,利州益昌人有幸,遇上了何易于敢于舍身抗旨的好官,得免涂炭,然而,像何易于奉职守法的循吏不仅在四川,就是在全国也是寥寥无几,而税茶与榷茶给茶农的灾难何等深重,当不言而喻。

相对而言,宋初税茶较唐代宽松。据知彭州吕陶叙述:“今川蜀茶园本是百姓两税田地,不出五谷,赋税一例折科,役钱一例出,自来采茶货卖,以充衣食。”[20]4茶农只要按一般农户缴纳夏秋两税之后,便可“自来采茶货卖,以充衣食”,此外,“川陕、广南州军止以土茶通高商,别无茶法”[24]6686。可是,熙宁榷茶之后,情况就不同了。北宋刘挚、苏辙均曾指出榷茶之弊:一是阻碍茶业的正常生产与发展。“又昔日未榷茶,园户例收晚茶,谓之秋老黄茶,不限早晚,随时即卖。榷茶之后,官买止于六月,晚茶入官,依条毁弃。官既不收,园户须至私卖以陷重禁”[29]787。二是导致大量茶园户破产,激化社会矛盾。“蜀茶之出,不过数十州,人赖以为生,茶司尽榷而市之。园户有茶一本,而官市之额至数十斤......园户有逃以免者,有投死以免者,已而其害犹及邻伍。欲伐茶则有禁,欲增植则加市。故其俗论谓地非生茶也,地实生祸也。”[29]152三是榷茶导购价格低廉,茶法严苛。“自官榷以来,以重法胁制,不许私卖,抑勒等第,高称低估,递年减价,见今止得旧价之半。”[23]787“今民有以钱八百私买茶四十斤者,辄徒一年,出赏三十贯。”[23]786显然,苏辙对四川地区的税茶与榷茶当有客观分析,但总体来看是弊大于利。

四、

结语

唐宋时期中央王朝在四川地区实施的税茶、榷茶当然属于苛捐杂税,但它始于唐宋内忧外患方殷之际,为抵御外侮,征收茶税、施行榷茶的政策,亦有一定正当性。然而,税茶与榷茶的政策给四川地区民众带来的伤害也不容忽视,加重了茶农和茶贩的负担,阻碍了茶业的发展,其负面影响也极其深重。毕竟,唐宋政府税茶与榷茶是封建王朝的一项国家税收制度,它反映的是封建统治者的经济政治观,虽经屡次更改,但它始终为封建统治阶级利益服务。唐宋时期施行的税茶和榷茶为历朝沿袭,延续至明清。事实证明,随着商品经济的日益发展,封建统治者违背经济发展规律,将茶叶由通商改为榷禁,原本在市场自由买卖的茶叶变成政府专卖之物,这种做法必然造成统治集团徇私舞弊,产生腐败,激化社会阶级矛盾,导致封建政府统治危机。

参考文献

[1]贾大泉.历代茶法制度概述[J].河北学刊,1991(1):104-108.

[2]黄纯艳.再论唐代茶法[J].思想战线,2002(2):70-74.

[3]林文勋.北宋茶法变动的历史考察[M].昆明.云南民族出版社,1997.

[4]黄纯艳.宋代茶法研究[M].昆明:云南大学出版社,2002.

[5]欧阳修,宋祁.新唐书[M].北京:中华书局,1975.

[6]脱脱.宋史[M].北京:中华书局,1977.

[7]李敬洵.唐代四川经济[M].成都:四川省社会科学院,1988:187-192.

[8]贾大泉,陈一石.唐代四川经济[M].成都:巴蜀书社,1989.

[9]封演.封氏闻见记[M].赵贞信,校注.北京:中华书局,1958.

[10]刘昫.旧唐书[M].北京:中华书局,1975.

[11]王钦若.册府元龟[M].北京:中华书局,1960.

[12]董诰.全唐文[M].北京:中华书局,1983.

[13]张泽咸.唐五代赋役史草[M].北京:中华书局,1986.

[14]杜佑.通典[M].杭州:浙江古籍出版社,2000:63.

[15]司马光.资治通鉴[M].北京:中华书局,1956.

[16]王溥.唐会要[M].上海:上海古籍出版社,2006.

[17]何汝泉.唐财政三司史研究[M].北京:中华书局,2013.

[18]左向阳.地方长吏在唐代西南地区经济开发中的作用[D].重庆:西南大学硕士论文,2010.

[19]潜说友.咸淳临安志[M].北京:北京图书馆出版社,2006.

[20]吕陶.净德集[M].北京:中华书局,1985.

[21]徐松.宋会要辑稿[M].上海:上海古籍出版社,2014.

[22]蒲应秋,王萍.唐宋时期四川地区的茶叶产量探析[J].贵州大学学报(社会科学版),2017(5):87-91.

[23]苏辙.栾城集[M].上海:上海古籍出版社,1978.

[24]李焘.续资治通鉴长编[M].北京:中华书局,1995.

[25]王存.元丰九域志[M].北京:中华书局,1983.

[26]张岂之.中国历史·隋唐辽宋金卷[M].北京:高等教育出版社,2001.[27]马端临.文献通考[M].北京:中华书局,1986.

[28]范仲淹.范仲淹全集[M].成都:四川大学出版社,2002.

[29]刘挚.忠肃集[M].北京:中华书局,2002.

文章作者|蒲应秋、潘艳芬

来源:《贵州大学学报(社会科学版)》,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除