地方文化是我们祖先留下来的

它的价值在于它是中国文化的一个部分

任何的消失都是我们的文化丢失的结果

不要每件事情都走到那一步再来后悔

2019年夏,王笛出席在四川成都麓湖寻麓书馆的讲座。图/寻麓书馆

王笛:我在字里行间表达历史思考

本刊记者/徐鹏远

“无论是昨晚最后离开茶馆的茶客,或者那个本世纪第一天凌晨呱呱坠地的世纪婴儿,以及正在做梦的堂倌,他们不会知道,又隔了五十多年后,一位在成都出生长大但客居他乡的历史学者,会给他们撰写历史。他们不会想到,在这位小同乡的眼中,他们就是历史舞台上的主角。”

或许很难想象,这样一段充满深情的文字竟然出自一本严肃的学术著作。但只要对它的作者王笛稍作了解,便不再显得惊奇。尽管从1991年出国深造起,他已远离家乡三十载,却不曾斩断与成都的连接。他研究街头文化,研究茶馆里的烟火人间,研究袍哥的秘密社会,学术的视角始终对准故乡。他曾借用流沙河的诗将自己比作一只四川蟋蟀,在乡愁者的心窝唱了近30年的歌。他的包里永远放着一只保温杯,泡着成都人最爱的热茶;他的普通话依然带着浓重的“椒盐味”——最近做客了一期播客,听众留言说这是真资格的一环主城区土著。

他爱成都,更爱成都以及世间所有平凡的人。除了早年那本《跨出封闭的世界》,王笛的研究再无依赖于图表和数据,也再无宏观的俯瞰,而是不断凝聚着探索的视域,以叙事笔调讲述那些有血有肉的历史碎屑。这跟他的早年经历有关:1978年考入四川大学之前,他下乡当过农民、烧窑干过工人、做过干事,既体味着自身的卑微命运,也见证了众生的苦难与顽强。面对记者,他说自己是个温和的人,尤其面对人的时候,唯一的尖锐就是对权力始终保持批判态度。

他是美国霍普金斯大学历史学博士,澳门大学历史系教授,又兼任内地诸多高校的教授,但他没有脸书、没有推特,也没有微博、不发朋友圈,因此即使获过两次美国城市史研究学会最佳著作奖、在西方和国内学界都具有重要影响力,仍不能算是人尽皆知的明星学者。不过随着微观史与新文化史在国内的崛起,王笛的名字开始变得熟悉,尤其基于其近两年的通俗化写作,他的历史思考正在焕发出更为亲切的价值。

成都的茶馆没有衰败,

但命运没法预测

记者:你2021年出版了《那间街角的茶铺》一书,依然在书写茶馆。似乎你在有些重复地书写自己已有的研究?

王笛:我研究茶馆二三十年了,这本书一方面是由于责编李磊的推动,另一方面我觉得也是让自己的学术研究通俗化地写作,我在尝试历史写作能不能文学化——过去我们写历史的时候,更多考虑的是观点、论证或者史料的引用等,很少关注它的文学性。

这种尝试对我来说是非常有意义的,而且是值得的。在做学术研究的时候,我一般是把自己放在超脱的位置,不让自己进入到写作对象中间,不是做自己的表达,而是冷静的学术分析。在《那间街角的茶铺》里,我很放松地进入到这个城市,包括童年的记忆、自己的感受都能够放进去。

记者:你近两年的几本书,从《消失的古城》到《显微镜下的成都》再到今年这本,好像特别在意通俗化。为什么会有这么明确和强烈的一个转变?

王笛:我是两条路同时在走。其实我不愿意变成一个通俗的写作者,但是我愿意把我的写作通俗化,让没有读过《街头文化》《茶馆:成都的公共生活和微观世界(1900-1950)》(以下简称为《茶馆》)的读者能够看到我的研究。同时在这个过程中,我的主要精力没有在这个事情上,最近五年我花的工夫最多的是《美国与五四新文化时代的中国》,这个完全超出了我过去的学术关注,我觉得它的意义就在于中美关系走到了一个非常关键的时刻,我们每个人都应该了解中美关系是怎么发展到今天的,而五四时期实际上是一个非常重要的节点。

另外,我正在写《袍哥》的三卷本。这是我自认为后期可能最重要的成果,能够把这个完成,我就没有什么牵挂了。

记者:你已经完成了《茶馆》的第二部《茶馆:成都公共生活的衰落与复兴(1950-2000)》,请你讲一讲第二部中的茶馆和第一部相比有怎样的变化?尤其是改革开放后,茶馆从计划经济时代几近消失的状况中复兴,在一个新的市场环境、消费时代里是不是本质上发生了一些改变?

王笛:中文本预计明年6月出,香港中文大学出版社的编辑已经把编辑稿发给我了,我还没来得及看,我很想中文本能早一点和读者见面。

第二卷花的时间蛮长的,且不说收集资料,从2006年开始正式写作到2018年康奈尔大学出版社出英文版,算起来整整12年。如果比较两本书中描写的茶馆,变化肯定是非常明显的。

20世纪的前50年和后50年,政治、经济环境变了,但有些基本的东西还是存在的,不是说彻底地不在了。现在的茶馆特别是一些老式茶馆,还可以看到旧式茶馆的影子,但是作为一个公共空间,过去的街角茶铺逐步被一些更现代的茶馆所取代,街角茶铺基本上可以说是消失了。而且过去的茶馆是没有隐私性的,这种缺乏隐私刚好就是茶馆最有吸引力的地方。过去人们去茶馆是为了社会交往,现在去茶馆不是为了社会交往,而是去休息、去谈事情,要么就是熟人之间的聚会。功能也在单一化,我在《茶馆》第一本写了它是可以给各种人提供谋生的空间,现在虽然有些茶馆还是有掏耳朵的、擦鞋的、算命的、唱戏的,但跟过去是不能同日而语的,它不像过去担负那么重的社会服务职责。

所以茶馆的命运到底怎么样,只有时间才能回答。至少现在看来,成都的茶馆并没有衰败下去,而且从数量上说已经远远超过了过去——成都市政府有一个数据,疫情之前,大概有将近1万家茶馆。在生存和发展的过程中,它肯定在适应人们的需要,几十年以后可能又有新的形式了,我们没办法预测。

记者:如果说茶馆是依托于茶这种饮料而形成的一种生活方式、公共空间,现在年轻人当中诞生的奶茶文化,也是一种生活方式,也承担着某些社交功能,但更多的呈现则是一种个体状态、宅的状态。这是不是意味着,在某种程度上,公共空间在我们这个时代以及未来会逐渐趋于分解?

王笛:其实我也喜欢喝奶茶。奶茶跟茶不一样,它的流动性比较大,喝茶要坐在茶馆里,奶茶很少是坐在那里喝,都是打了包边走边喝或者送到办公室。但是这种饮料对公共生活的影响不是最关键的,而且并不是说年轻人不去茶馆,我去鹤鸣茶馆的时候好多中学生在那里做活动。

最关键的还是互联网。过去我们的交往,是通过面对面,然后是电话。现在的互联网,不受空间限制,也不受阶层限制,大家都可以进行对话。你可以永远不和他见面,但是你可以和他进行非常深度的交流。公共言论也不需要到公共场所去表达。这种空间是一个全新概念的空间,对公共空间的挑战是最大的。

2021年6月,王笛在四川成都陈锦茶馆考察时记录的茶馆场景。摄影/王笛

中国的公共领域,

实际上是一种社会空间

记者:我们还需要传统的现实的公共空间吗?

王笛:肯定是需要的。我始终认为生活方式的变化是缓慢的,而且人是一种感情的动物,人与人之间的直接交往绝对是需要的。所以为什么疫情稍微放松的时候,大家就要出来,就要见面。

记者:提到公共空间,很多人都会想到哈贝马斯。他认为西方的早期资本主义都是从资产阶级公共领域发展起来的,包括咖啡馆、教堂等这些空间。但是像茶馆这样的公共空间,更多时候只是市民文化的一个场所,似乎没有对政治或者历史产生那么强力的作用,甚至它是远离的,就像老舍笔下的茶馆墙上写的是 “莫谈国事”。这其中的原因是什么?

王笛:虽然作为一种公共领域,人们在茶馆也讨论政治,但是中国的茶馆确实没有像哈贝马斯说的那样。在欧洲有两个非常重要的公共领域,就是教堂和印刷出版。中国的教堂从来没有发展起来过,庙宇很难说完全独立于国家,因而没有形成像西方教会那样的势力。这就是为什么在讨论公共领域的时候,西方相当大一批学者不认为中国存在公共领域。

但是学者史谦德的《Rickshaw Beijing》——最近刚出版了中译本《北京的人力车夫》——就讨论到中国的公共领域。他跟我的导师罗威廉都算是最早讨论中国公共领域问题的学者。虽然和哈贝马斯所说的公共领域不同,但中国有自己的公共领域,这个是不能否定的。什么叫公共领域?实际上就是一种社会空间。《茶馆》的第二卷,我专门在结论部分用相当大的篇幅讨论这样一个问题,英文本也得到了美国城市史学会(UHA)最佳著作奖,也就是说我的讨论得到了主流认同。

记者:如果仍以西方对公共领域的定义出发,是否也意味着中国的大众文化本身可能就缺少公共性?

王笛:帝国时期的庙会等都算是一种公共性,这种公共性有一个很重要的特点,它和政治关系不大,只是一种大众宗教信仰。一般来说,大众宗教和地方权威更多的是结合,对抗只是少数情况。

到20世纪情况就不一样了。辛亥革命以后,商会、农会的活动都是公共性的,甚至有了自己的武装;五四开始学生进入政治舞台,公开的演讲、在茶馆或街头表演戏剧非常流行。罗威廉的汉口研究、冉枚烁对辛亥革命前后的浙江研究、史谦德的《北京的人力车夫》都证明了这一点。成都的茶馆最后演变成了茶馆政治家,到抗战时期又成了宣传抗战的空间,早期的袍哥在茶馆活动,共产党也利用茶馆进行政治联络。我们可以找到非常多的例子,说明公共空间被用作政治活动,并不是像有的西方学者认为的中国不存在这个领域。

年轻人可能并不像网络上

表现的那样

记者:你的研究中,很关键的一对概念是大众文化和精英文化。比如通过《茶馆》,我们能看出近现代中国实际上是这两种文化不断角力和争夺主导权的一个过程。虽然大众文化会有反抗,但总体而言精英文化占据了主导地位,不断收编和改造大众文化。随着互联网的出现和兴起,大众文化似乎在当今时代正前所未有地爆发出它的力量。你是否认为这种角色位置到了一个互换的时刻?

王笛:我觉得从一定程度上来说,这种情况是可以看得到的。不过我们也得看到,由于文化水平的整体提高,大众和精英现在已经非常模糊了,特别是年轻一代,我们所讲的大众有时甚至就是精英的一部分。

我倒是觉得权威和大众的区别是很明显的。我们能看到网络上的言论,不是简单的精英和大众的关系,而更多元化更复杂化了,有的时候可能精英和大众站在一起。当然权威掌握各种舆论,我们可以看到很多大众也站在权威话语一边。金茨堡在《奶酪与蛆虫》中说过,可能我们听到的声音是被筛选过的。

记者:但在这种更复杂的局面里,年轻一代似乎正在表现出和权威话语的某种同质性。

王笛:年轻一代不像我们这一代,经过了一些痛苦,对权威的警惕性非常高。他们对权威的认同,不是在完全自由地接受信息的情况下产生的,所以就自然地接受了。

从积极的意义上看,他们能够比较乐观地看待当前以及未来。当然我刚才也指出了,很多意见可能我们看不到,也可能年轻人并不是像网络上表现的那样。

记者:地方文化和国家文化是你的研究中的另一个重要概念。在全球化和网络化的今天,可能国家文化之上又增加了一个世界文化。在这种情况和趋势下,地方文化还会有存在的空间和意义吗?

王笛:我们现在面临的时代,实际上从20世纪就开始了。比如市政府的成立,实际上是1920年代才普遍有的,过去中国没有市的概念,城市是各个县来管的,市政的概念是从西方而来。所以全球文化的影响不可避免,特别是改革开放以后,中国的市场向西方打开,世界经济的进入实际上也改变了我们的生活方式、改变我们的文化。地方文化、国家文化和世界文化或者说商业文化这三种力量的交叉中,地方文化是最弱势的。

地方文化是我们祖先留下来的,它的价值在于它是中国文化的一个部分,任何的消失都是我们的文化丢失的结果。以什么样的形式保留下来,是我们现在应该认真思考,而且必须要行动的。放任它自生自灭肯定是要后悔的,不要每件事情都走到那一步再来后悔。

成都文化的后现代性质

记者:长期以来,成都留给世人的印象是一个特别悠闲的地方。也因为这种印象,让成都在如今的网络空间中成了一个网红城市,尤其在这样一个内卷时代,它好像成了一种反向的存在。作为成都人和研究成都的学者,你会觉得关于成都的这种认知是一种刻板印象吗?又怎么看待成都的网红化?

王笛:成都的慢节奏是实实在在存在的,而且一直都是这样。教育家舒新城1920年代就写过《蜀游心影》,希望“善享这农国的生活”;我下乡的时候在眉山,农民告诉我,他们过去只干半年的活儿,夏天和冬天田里没什么事情,有很多的空闲去赶场。

过去这确确实实是一种消极的印象,所谓“盆地意识”,自我满足、不思进取、小富即安。但现在,我们很少听到这样的批评,这种转化当然和中国的普遍内卷化有关,但也表达了社会的进步。

其实成都人也没有躺平,也有很多过得很苦很紧张的,只是相对于北上广深这些城市的生活节奏慢一些,精神上没有那么紧张。

记者:那么成都是可以借鉴的吗?还是说它只是一个远方的向往?我们还有其他逃离内卷的可能吗?

王笛:这个其实是个人的选择。好多人可以到成都旅游一下,但要他真正地到成都生活,也不一定能完全认同。但我始终认为,如果中国经济没有出大问题地继续发展的话,成都这种模式是会为更多人所接受。因为成都这种文化,其实带有后现代的性质,后现代就是物质生活水平发展到一定程度后,人们开始往回看,发现传统生活方式中不应该抛弃的那些东西。

记者:这两年国内在社会学、人类学、政治学等学科上出现了一波出版热潮,一部分年轻人也呈现出热衷于社会科学的状态。你在之前一个采访中说过,自己受美国学术界的影响,非常看重学术研究是不是能跟大家共同关注的大问题进行对话。但作为历史学者,要怎么和当下焦点性的大问题对话?

王笛:年轻一代喜欢社会科学是个好的现象,至少他们在思考,他们希望吸收更多的东西。社会学最接近于我们的社会现实,我也非常欣赏像三和青年、拾荒者这类的社会学调查,但是社会学研究我觉得有一个很大的问题,它更多的是放在社会层面,很少去研究国家权力。其实这个正是我们历史研究的长处。

这一年我写了好几篇文章,说的是历史,实际上在回答现实问题。比如我给《奶酪与蛆虫》写了一篇书评,中间一个小标题是“重新认识中世纪”。过去我们讲到中世纪习惯说黑暗的中世纪,但仔细看《奶酪与蛆虫》中对小磨坊主的审判,罪名是荒唐的,审判是认真的。而20世纪非常多的人没有经过任何审判甚至没有明确罪名就被处死,只是那些主宰他们命运的大人物的随心所欲或个人野心,所谓的文明社会还不如黑暗的中世纪。

另外,中信出版社刚刚出了《人类进化史》,我在给它写的前言中也提出了一个非常重要的观点,就是人类发展到今天主要不是由于竞争,而是合作,这是对达尔文主义的一个修正。

我在字里行间表达了我的历史思考,至于有多少人能注意到,那就超出我的能力了,历史学者只能做到这一步。

如有侵权 请联系删除

宋代是一个盛产饼茶(又称“团茶”“片茶”)的时代,就这一时期的饼茶制作工艺而言,除《北苑别录》记载的贡茶主要工艺流程(采茶—拣茶—蒸茶—榨茶—研茶—造茶—过黄)外,还有“膏油首面”工艺,即给饼茶表面添加膏油状物质。该工艺虽然受到了宋代文人的广泛议论,然而其具体操作却鲜有详细记录,这也导致目前学界欠缺对该工艺的系统性研究。

学界对“膏油首面”含义的解释基本上局限在对苏轼“要知玉雪心肠好,不是膏油首面新”这句诗的解读上,多将其看作饼茶表面添加膏油的涂饰行为,也有人称其是茶叶造假的方式。

· 对于“膏油首面”的形成,学界相关论述极少,虽有人详细溯源至唐代,但论据说服力不强。

· 对于膏油选材,学界广泛提到的有香料膏油、米膏,也有极少的人提出茶膏(榨出的茶叶本身的膏汁)、油膏、蜡等,但是相关论据不充足。对于添加方式,学界在论述时既提到压制成型前添加的情况,也提到成型后添加的情况,但都未展开论述。

· 对于作用,目前学界针对不同膏油材料有不同的说法且很少展开论述。从正面看,学界分别认为,加香料膏油有增香、增色泽的作用;加米膏有除涩、便于粘结成形、使茶汤浓稠的作用;加茶膏有增加饼茶表面光亮度及色泽、延缓陈化的作用;加油有防潮的作用。从负面看,有人认为膏油调配不当会有负面作用,也有人认为这种工艺会欺骗消费者。

· 对于当代延伸,目前学界、业界几乎未有提及。即使有类似效果的一些工艺操作,也未与“膏油首面”形成关联。

总之,学界针对“膏油首面”工艺存在众说纷纭、论据有限、剖析较少、延伸不够的问题。因此,文章利用文献分析法,系统梳理宋代饼茶“膏油首面”的历史,研究“膏油首面”的含义和形成、“膏油”的选材和添加方式、“膏油首面”的作用和当代延伸,以期提供参考与启示。

▲ 制作人:"龍团凤饼"非遗技艺传承人 刘瑞君

01

“膏油首面”的含义和形成

1、“膏油首面”的含义

文章研究的“膏油首面”是指饼茶表面添加膏油状物质的工艺。

结合宋代文献,可以将其分为三个部分:一是选用的物质是膏油状物质(关于“膏油”的定义、分类、制法,可详见胡蝶《宋代膏油研究》一文。从宜茶角度看,文章所指膏油以植物膏油为主);二是有将膏油状物质添加到表面的行为动作;三是行为作用的是饼茶表面(包括兼作用于表面与内里的情况)。

比较有代表性的例子是蔡襄在《茶录》所提“饼茶多以珍膏油(去声)其面”一句。其中“珍膏”指珍贵的膏状物;“油”作动词指涂抹修饰的动作;“其面”指饼茶的表面。至于“膏油首面”的性质,既可单纯修饰,也可用于造假,视人的动机而定,与行为本身关系不大。

就含义而言,需要厘清的有以下三点。

第一点是宋代福建建州(今福建南平)流行的“膏油首面”工艺与唐代长江流域一带流行的“出膏”“含膏”行为的区别。三者均涉及饼茶身上的膏状物。“膏油首面”是指当茶鲜叶选择不到位、制作工艺不到位时刻意添加某种外来的膏油状物质,使之附着在饼茶表面。而“出膏”“含膏”出自《茶经》“出膏者光,含膏者皱”一句。二者中的“膏”均指茶叶本身的膏汁(即果胶、糖类等内含物质),区别在于细胞壁是否破碎。

第二点是“膏油首面”工艺与同时期、同地区流行的研膏工艺的关系。二者均应用于建州饼茶的制作,也都有修饰作用。“膏油首面”主要依靠添加外物来完成修饰。而“研膏”则主要依靠将自身研磨锤炼成可塑性强的膏状物来完成修饰。这两种修饰可同时出现在饼茶身上。

第三点是“膏油首面”工艺与同时期盛产于建州、南剑州的精品饼茶——蜡面茶的关系。虽然单从名字上看,蜡面茶可能与“膏油首面”有关,但其也有可能只是具有光润如蜡的表面或者茶汤沫饽如镕蜡,并不总添加膏油之类的东西。而实际上,如果蜡面茶即后人所说的“蜡(腊)茶”(按:宋代后期人们多将“蜡茶”书写为“腊茶”),那么根据宋元之际《事林广记·别集》、元代《农书》、明代《易牙遗意》中的制法描述,确实能够发现这种茶有非茶的添加物,且大多描述为膏油状,故蜡面茶确实可能存在“膏油首面”的工艺。

▲ 建瓯北苑今貌

2 、“膏油首面”的形成

(1)形成背景

早期,唐代《茶经》所引《广雅》便提到荆、巴间(今湖北、重庆一带)的饼茶在制成后外裹米膏的记载,但其仅为中唐以前出现的个例,欠缺代表性。直到唐代中后期,长江流域一带的饼茶出现“含膏者皱”与“出膏者光”的矛盾。虽然陆羽并未说哪种更值得推荐,但通过当时市面上存在很多名字为“××含膏”而非“××出膏”(见《膳夫经手录》)的茶,便能看出含膏饼茶的流行。而含膏饼茶的不足之处就是表面褶皱、不够光滑,因此有了修饰表面的需要。而这或许也为“膏油首面”工艺的形成提供了契机。

(2)形成萌芽

唐代末期,部分饼茶外形如蜡似胶且坚硬,像有膏油的样子,但不确定是否添加了膏油,或可视作“膏油首面”形成的萌芽。如《尚书惠蜡面茶》中的蜡面茶被描述为“香(蜡)片”。又如《膳夫经手录》中的渠江薄片被描述为“有油苦硬”。再如《膳夫经手录》中的建州大团则是“状类紫笋,又若今之大胶片”,“取之必以刀刮,然后能破,味极苦”。而宋初《太平寰宇记》引用前人文献时(按:原文题为“《茶经》”,实则不符),也称建州与福州方山的茶芽接近紫笋,片大极硬,需要用热水浸过才能碾成粉末。此外,《膳夫经手录》与《太平寰宇记》都提到这种建州饼茶治疗头痛的功效。然直至宋代,主要介绍建茶的茶书也并未强调过该功效。即使一些治疗头痛的药方中会提到蜡(腊)茶,也不能确定该功效是来自茶叶本身还是来自某种具有该功效的膏油。

▲ 北苑茶事石刻

(3)正式形成

北宋中后期,关于“膏油首面”的行为描述逐渐增多。当时建州饼茶可谓名品迭出,涉茶诗文也大量增多,其中出现不少饼茶添加膏油或用膏油修饰饼茶的行为描述。较早明确记载的文献是蔡襄《茶录》所提“饼茶多以珍膏油(去声)其面”。其中“油”字明显标注为去声,指出把珍膏添加涂抹到饼茶表面的动作,确定了这种工艺的存在。因未见更早描述工艺行为的记载,故可认为“膏油首面”工艺的正式形成不晚于蔡襄作《茶录》的时间,即不晚于皇祐三年(1051)。

从蔡襄的描述中可知,当时“膏油首面”的工艺在应用上已经较为普及了。之后相关行为操作的描述增多。除了作为动词的“油”外,还有“饰”“涂”等。其中最广为人知的记载当为苏轼《次韵曹辅寄壑源试焙新芽》中“不是膏油首面新”之句。或许也正是因为苏轼作为文坛领袖,其诗文流传较广,以致后世文人多有关注“膏油首面”。毕竟不少宋代乃至明清文人都对苏轼该诗作出过相应注解或引用。而这类人在评价时也可能受苏轼影响,基本上与苏轼的观点相差不大。

▲ 制作人:刘瑞君

02

“膏油”的选材和添加方式

1 、“膏油”的选材

(1)宜茶香料

“膏油”会选宜茶香料,如龙脑香、麝香。香料多具有芳香气味与药用功效,在宋代被广泛应用到人们生活中。入茶便是一种应用,不过多限于贡茶。奇怪的是,很多宋代文献虽有提及制茶加香料或加膏油,但并未明确所加香料是否为膏油状。其实宋代有些香料本身传入时已经是膏油状,如龙脑油(见《证类本草》《南唐书》《诸蕃志》)、苏合香油(见《陈氏香谱》《诸蕃志》)等。另外像苏合香油还有刷花脱以便印剂脱模的记载,不过只针对香饼制作而言。就元明两代记载来看,元代王祯《农书》明确提到蜡(腊)茶制作时要加两次香膏油,而明代《易牙遗意》提到蜡(腊)茶制作时将多种香料与茶一起调成甘草膏。其实无论本身是膏油,还是制作时调成膏油,最终都可视作饼茶首面之膏油。然并非任何香料都可以入茶。如果从宋代贡茶加香的习惯来看,制茶时常加的是龙脑香、麝香,或许因为二者都与茶相宜。如《本草衍义》称龙脑香“独行则势弱,佐使则有功;于茶亦相宜,多则掩茶气味,万物中香无出其右者”。又如《事林广记·别集》称处于窨茶状态的麝香“自然香透,尤妙”。

(2)多乳之物

“膏油”会选多乳之物,以米类物质为主,还可能有薯蓣(即山药)、楮芽(即楮树的芽)。这三种材料都作为建州饼茶的添加物出现在陆游《入蜀记》中,原因是“与茶味颇相入,且多乳”。宋人制茶饼、香饼等饼类物质多爱加米的膏汁,蜡(腊)茶也不例外。如《事林广记·别集》记载蜡(腊)茶制作时要加煮烂的米膏。又如元代《饮膳正要》记载香茶制饼时需要加香粳米熬成的粥来调和成剂。至于薯蓣与楮芽,虽未被提及是否会调制成膏,但若想充分发挥多乳的作用,令乳液与茶更好地融合,那么调膏也是有必要的。

(3)其他可能

尚不确定的选材有松黄、茶膏(榨出的茶叶本身的膏汁)、酥油。松黄即松树花上的黄粉,盛产于建州,常被沙溪园户(茶农)用于修饰饼茶表面。在黄儒看来,被松黄修饰过的茶质地薄弱、体轻色黄,点试时汤色鲜白却不持久。《本草图经》也同样提到,松黄会被住在山中的人拂取点汤,汤佳却不能久贮。其虽为茶之添加物,但并不确定能成为饼茶表面的膏油状物质,故暂列于上。茶膏即建茶经压榨后得到的膏汁,味道偏苦涩。其榨出后的去处,未见有明确的文献记载,可能被建州园户弃而不用,也可能用作他用。其是否会添加涂抹到饼茶身上也还是未知。至于酥油,其入茶的明确记载出现较晚。据元代《饮膳正要》可知,当时兰膏茶与酥签茶在点试前都是将末茶与酥油混合并搅拌成膏,不过未提压饼。此处加酥油应为一种饮茶方法。而明代杨慎在《月团茶歌·序》中提到:“唐人制茶碾末,以酥滫为团,宋世尤精,胡元入中国,其法遂绝。”其中“以……为团”的表述更像制茶印饼前加酥油。不过虽然杨慎有唐宋制茶加酥油的记载,但未见宋代有文献提及,故暂存疑。

2、“膏油”的添加方式

(1)添加时机

对于何时添加,则依工艺而定。对于宋代制茶工艺,饼茶主要为蒸茶、榨茶、研茶、造茶(压饼)、过黄(焙干);散茶则直接蒸过或不蒸,便焙干。对于饼茶而言,压饼定型是关键。无论定型前还是定型后,都可添加膏油。

· 定型前添加,是在碾细的茶末中混匀膏油。此时饼茶尚未定型,故侧重膏油对整体的修饰。如《事林广记·别集》记载,宋代蜡(腊)茶在压饼前会在碾细的茶末中加入米膏进行胶和,再放入模具并用木槌槌实,最后焙干收藏。又如王祯《农书》记载,元代蜡(腊)茶在压饼前也会在研磨好的茶末中加入龙脑等香料膏油,然后调剂印饼。值得注意的是,就目前记载来看,加膏油前的茶原料并非是蒸好或榨好的茶叶或研磨到一定程度的茶糊,而是细嫩的芽茶焙干后研磨且经过筛子筛出的茶末。如《事林广记·别集》记载,加米膏前的茶需要重蒸、焙干、细碾。又如王祯《农书》记载,加香料膏油前的茶要细碾并且经茶罗筛出。这样来看,加膏油前的茶原料的确为干燥的茶末。

· 定型后添加,是在焙干的饼茶上涂抹膏油。此时饼茶已经定型,故仅侧重膏油对表面的修饰。《茶经》所引《广雅》提到茶叶成饼后,再“以米膏出之”。又如宋代葛立方《次韵陈元述见寄谢茶》诗中提到了“膏油涂首面”,也侧面反映出涂膏油前的饼茶已经定型了。至于定型后的饼茶是否有焙干,目前只有元代王祯《农书》记载的蜡(腊)茶是在饼茶焙干后用香料膏油加以润饰的,元代基本沿袭宋代旧制,宋代可能也是如此。

(2)添加程度

从材料来看,不同材料添加量应不同。目前仅发现《鸡肋编》有提到香料的添加量,即“入香龙茶每斤不过用脑子一钱,而香气久不歇,以二物相宜,故能停蓄也”。按一斤等于十六两,一两等于十钱换算,当时茶与龙脑香的最佳配比是160∶1。虽不知此处“脑子”是否为膏油状,但相差应不会太大。

从朝代来看,宋代膏油可能比元代更厚重。虽未有关于添加量的明确记载,但通过宋代《茶录》与元代王祯《农书》中对陈年饼茶表面膏油刮除程度的记载也可推测一二。前者说的是“于净器中以沸汤渍之,刮去膏油一两重乃止”,是用沸水浸渍且刮去足够的量才行。后者说的是“点时先用温水微渍,去膏油”,是用温水微微浸渍。二者对比,明显前者膏油更厚重难刮。而宋徽宗在《大观茶论》中推崇坚实紧结的饼茶,也就相当于在“膏稀者,其肤蹙以文。膏稠者,其理歛以实”中更倾向于后者,故宋代添加更浓稠厚重的膏油也具有一定合理性。不过宋元这种差异也可能有其他原因,尚需更多材料佐证。

03

“膏油首面”的作用和当代延伸

1 、“膏油首面”的作用

(1)提升香味

宋代饼茶存在茶香较淡的情况。原因主要在于工艺的限制,如蒸汽杀青无法充分激发茶香,又如追求榨尽茶叶膏汁的建茶会失去大量芳香类物质。故这类饼茶有提香的需要。而“膏油首面”可以提升饼茶香气,但比较限于香料膏油。如蔡襄《茶录》称,贡茶稍加龙脑是为了助其香气。又如黄儒《品茶要录》称,建州园民会“膏油其面香色”,意指为饼茶表面提香。虽然当时很多人认为这种做法会影响茶的真香本味,但直到元代,需要进贡的蜡(腊)茶仍然保留了加香料膏油的工艺。而到了明代,民间所用像蜡(腊)茶之类的饼茶加的香料种类反而更多,或许这也是调味茶日益兴盛的表现之一。

(2)紧塑外形

宋代饼茶存在粘结度差、不易成型的情况。可能由于原料粗老,或是由于蒸茶过熟,也可能是由于榨茶太尽,以致茶叶内含物质不足,果胶较少,外形不易紧结,难以在饼茶表面印出更加精致美观的花纹图案。故这类饼茶有促进粘连、紧塑外形的需要。而“膏油首面”可以通过添加多乳之物来增加粘结度。就像《事林广记·别集》所说,蜡(腊)茶在压饼前要用米膏来胶和滋润饼茶,使其更易成形。同时,以米膏为代表的多乳之物本身可能富含淀粉,在紧塑饼茶外形之外,或许也会对茶汤浓稠度有一定影响。

(3)改善色泽

宋代饼茶存在色泽不佳的情况。从《大观茶论》等茶书中可知,如果蒸茶不当、榨茶不当、焙火不当,或者制作不及时,都可能导致饼茶颜色变黄、变赤、变青、变黑,花杂暗淡而无光泽。故这类饼茶有改善色泽的需要。而“膏油首面”可以改善饼茶色泽。如蔡襄在《茶录》中说过,被珍膏涂饰过的饼茶会有青、黄、紫、黑的差异。这种差异或许是令饼茶原有之色更鲜艳明亮,或许是用某种主要的颜色去遮盖饼茶原本驳杂暗淡的色泽。最终饼茶色泽光鲜,可能也就是苏轼所说“膏油首面新”的状态。虽然像葛立方表示“要须色里认天真”,但直到元代,王祯《农书》中也依然记载着蜡(腊)茶需要添加膏油来润饰自身的情况。

(4)减缓陈化

宋代饼茶表面容易出现陈化的情况。原因主要在于当时饼茶初制采用近似绿茶的工艺,保质期有限,且以欧阳修为代表的社会名流会收藏名贵的饼茶,储藏时间相对较长,故这类饼茶会有减缓陈化的需要。而“膏油首面”本身无论是香裹、乳裹、色裹,实际上都有表面包裹、隔绝氧气的作用。也正因表面膏油在凝固后会变硬,时间久了也会先变陈,所以蔡襄与王祯都提到饮用陈年旧茶前要刮去表面的膏油。前者称:“茶或经年,则香色味皆陈。于净器中以沸汤渍之,刮去膏油一两重乃止……若当年新茶则不用此说。”后者称:“蜡茶珍藏既久,点时先用温水微渍,去膏油。”可见,对于存放超过一年甚至更久的茶来说,“膏油首面”能够起到减缓陈化的作用。

(5)包裹劣茶

宋代建州饼茶名声很大,造假也很严重。原因在于临近的产地间茶叶品质差异较大,以质优的壑源茶与质次的沙溪茶为代表。黄儒还专门在《品茶要录》教大家分辨壑源茶与沙溪茶。基于此,部分贪利的建州茶户动起了歪念,靠“膏油首面”来包裹劣茶,攫取利益,这也是对“膏油首面”工艺的滥用。不少茶客深受其害,既有“造茶者以膏油涂之,以欺不知茶者”的感受,也有“格高玉雪莹衷肠,品下膏油浮面颊”的吐槽。而南宋一位叫曹勋的使臣,还曾因此在外国人面前出糗。在出使高丽的时候,他曾把建茶分享给了使馆的友人。友人却认为这种茶在高丽也就是中等茶。曹勋内心不服,向友人争辩自己的茶是御前绝品。然而之后某天曹勋对比品饮了建茶与高丽茶,果然发现自己带的建茶不如高丽茶,还被高丽人所讥笑,因而作诗感慨:“年来建茗甚纷纭,官焙私园总混真。圆璧方圭青箬嫩,绛苞黄角彩题均。未论洁白衷肠事,只贡膏油首面新。世乏君谟与桑苧,翻令衡鉴入殊邻。”

2、“膏油首面”的当代延伸

从上文可知,“膏油首面”在宋代对饼茶修饰作用较大,但也易被不法商家滥用。而之后随着饼茶衰落,这种工艺便极少出现在记载中。明代虽然杨慎试图效仿唐宋制茶方法来追忆古代“膏油首面”之意,但更多人像田艺蘅一样持厌古崇今、追求真香本味的态度。这里的“古”指损真味、加油垢的团饼茶,“今”指天然芽茶。到了当代,“膏油首面”依然少见。其价值主要体现在非遗技艺保护与传承上,其次体现在类似工艺的应用上。

▲ 龍团凤饼 半成品(绿)和成品(黑) 制作人:刘瑞君

· 从非遗技艺的视角看,这种工艺是宋代特定历史下的产物,展现了宋代追求精致的时代特征,顺应了宋代饼茶及各类膏油发展兴盛的时代趋势,具有一定的历史、文学等价值,可以作为宋代饼茶非物质文化遗产制作技艺的一部分。而我国近年来对茶叶方面的非遗制作技艺颇为重视。2022年中国传统制茶技艺及其相关习俗已成功入选人类非遗,不过其中未见有宋代北苑贡茶或饼茶的制作技艺。作为对宋代饼茶制作技艺的一种补充,“膏油首面”工艺或可为宋代饼茶制作技艺及其相关文化资源的挖掘与保护提供理论借鉴。

▲ 建州研膏茶复原工艺

· 从工艺应用的视角看,目前这种工艺的应用程度很弱。虽然有一些类似的工艺,但要么对象换成了散茶,要么加的不是膏油,都反映了制茶工艺有随着时代的发展而发展。如散茶中的类似工艺,有用某种植物油擦拭炒锅内壁来提升炒青茶叶外形色泽的操作。又如饼茶中的类似工艺,有直接利用某种叶子而非膏油去修饰首面的洒面压制工艺、拼配糯米香叶的工艺。洒面压制工艺会专门用质量等级较高的茶叶原料做面茶,用质量等级略低的茶叶原料做里茶,且面茶与里茶会存在固定比例。拼配糯米香叶的工艺则更多用于饼茶,提升糯米香,所制成品茶实际上已属于再加工茶。

总之,宋代饼茶“膏油首面”工艺是把双刃剑。使用得当是对好茶的修饰保护,使用不当是对劣茶的包裹掩饰。因此,就历史而言,要辩证看待宋代饼茶“膏油首面”的工艺,既不能否认其对饼茶外在的修饰保护价值,也要明白这种工艺容易被不良商家滥用。这种工艺是对茶叶色、香的一种外在追求,因而在注重真香本味的明代难以继续发展下去。就现实而言,应该发挥该工艺在非遗技艺传承上的价值,丰富宋代饼茶制作技艺的非物质文化遗产资源。如果要对其加以应用,也应针对现在的茶类、技术、法规进行灵活、合理地借鉴。

▲ 壑源山中

(文中图片来源:刘瑞君、陈重穆)

作者简介:

炼纯青

河北张家口人,硕士研究生,就读于安徽农业大学茶学专业,研究方向为茶叶经营管理与茶文化。

通讯作者:

12

徐千懿

江苏南京人,北京大学哲学博士,安徽农业大学茶与食品科技学院讲师,安徽省茶叶产业技术体系岗位专家。著有《岁时茶山记》《中国画品评·现代卷》,主要研究方向为茶历史、茶哲学、历史名茶人文风土与产业现状。

来源:中国茶叶加工

如涉及版权问题请联系删除

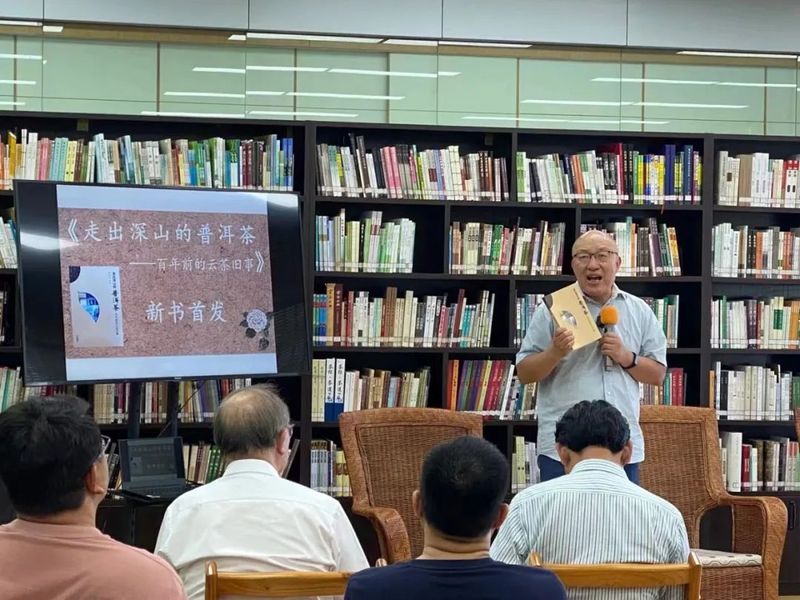

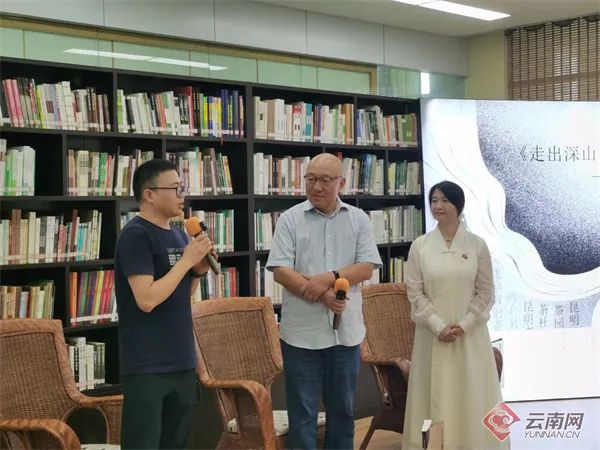

8月18日下午,《走出深山的普洱茶:百年前的云茶旧事》新书首发式在云南省图书馆“普洱茶文化图书馆”举行,来自媒体、出版社的代表,茶文化研究专家以及书友们齐聚一堂,一起聆听百年前的云茶旧事。

新书首发式现场期俊军摄

好的普洱茶历久弥香,好的著作亦如是,都是日积月累积淀下来的见证。本书作者杨凯长期致力于云南茶史、茶文化研究,曾主创光盘《实战普洱茶》和同名图书、《普洱茶溯源与流变——号级古董茶事典》《从大清到中茶》《茶庄茶人茶事——普洱茶故事集》等书籍,为云南茶历史研究作出了贡献。

新书首发式现场期俊军摄

《走出深山的普洱茶:百年前的云茶旧事》是杨凯深耕茶文化研究领域多年推出的又一佳作。全书共分“昆明茶馆散记”“茶诗漫读”“茶史茶庄记”“过眼录”四个章节,以及附录“云南茶业重点城镇茶庄表”。

现场嘉宾认真聆听期俊军摄

其中,“昆明茶馆散记”以茶馆为切入口,对老昆明的茶馆历史进行了系统梳理,讲述“老昆明”的茶馆情结;“茶诗漫读”将读者带进了关于茶的诗情画意,品味历代茶友的浪漫情怀;“茶史茶庄记”围绕八色贡茶与贡茶流向、清末英国人眼中的普洱茶、普洱茶亮相世博会、滇西商帮与茶等主题,翻开云南茶史长卷,讲述普洱茶的“出圈”的历史故事;“过眼录”则对茶行业发展历程中有代表性的茶庄、商号进行了梳理和解读,回顾云南茶叶贸易史。

“杨凯老师走访了全国各地的档案馆、博物馆、茶山古迹,与云南茶叶历史发展的见证者们进行深入交流,用他的努力和汗水诠释了他对云南茶文化的追求。”云南美术出版社副社长于重榕表示,本书通过融合档案和戏剧手法,每个章节不仅充满阅读趣味,更深入地传递了普洱茶的历史与文化。不仅适合作为深入研究的资料,同时也为广大普洱茶爱好者带来别样的探究和阅读乐趣。它将为普洱茶的传承与弘扬发挥积极的推动作用,也将进一步丰富了茶文化研究的宝库。

来源:云南网(记者 期俊军 实习生 赵晴),信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除