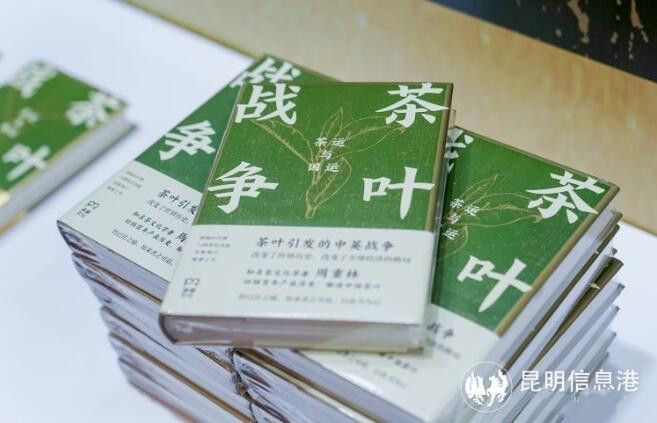

6月18日上午,《茶叶战争》出版十周年座谈会在昆明洲际酒店举行。专家学者、茶行业从业者围绕《茶叶战争》进行了精彩发言,严谨思辨的态度,犀利独到的观点,令与会嘉宾感叹受益匪浅。

本次座谈会由昆明文艺评论家协会、昆明网络文学协会主办,福海茶厂承办,蒲睿文化协办。座谈会获得了西南林业大学茶文化研究中心、武汉大学茶文化研究中心、湖北大学万里茶道研究院、四川师范大学中国传统文化学院等多家机构的学术支持。座谈会的主题是“茶文化的创作与传播”,《茶叶战争》出版十年,热销40万册,是茶界的长销书,也是畅销书。此次座谈会的召开,是为了以茶读史,从一片茶叶中审视晚清的衰亡之路,解读当下中国社会文化心理,探索全球茶叶贸易百年风云。

一段关于《茶叶战争》的宣传视频拉开了座谈会帷幕。《茶叶战争》作者周重林开场致辞,他说:“这本书的生命力完全出乎我的意料,写这本书最初的动因,是以茶的角度来看待世界历史。近200年以来,中国、英国、美国与印度四个大国,其国运都与茶有着密切的关系。茶叶改变了世界格局,茶运与国运密切相连。我个人的命运也因为这本《茶叶战争》而发生变化。10年前,因为要宣传《茶叶战争》,便随手开了一个微信公众号,接着开了一个书店,现在这个名叫“茶业复兴”的公众号已经成长为茶行业的头部自媒体,而专卖茶书的猫猫书店,已然变成了茶人的精神粮仓。”

此外,周重林还谈到他的另一个身份:昆明城市IP网络推荐官。他说:“今年四月被昆明市委网信办聘任为昆明城市IP网络推荐官,作为推荐官,身上自然多了一份使命,如何更好的推荐茶文化、地方文化成为目前正在思考的问题。”

座谈会由昆明文艺评论家协会常务副主席、云南开明文学院副院长兼秘书长温星主持,温星表示:“此次座谈会不仅是云南茶文化的文化盛宴,更是一场中国当代茶文化的盛宴。周重林是当代青年茶学者的标杆人物,是当代青年茶人的领袖。福海茶厂作为茶企典范,他们的文化担当和历史担当值得我们学习。”作为主持人,温星认真介绍每一位专家学者、茶行业从业者,同时,围绕大家对《茶叶战争》一书或毫无保留的赞美,或尖锐深刻的讨论,均给予客观全面的总结与回应,反映了他高超的语言表达能力和随机应变的主持能力,使得现场氛围活泼、热烈。

座谈会上,中国诗歌学会名誉会长、云南省作协原主席、云南省文史馆馆员晓雪首先发表观点,他说:“《茶叶战争》这本书提出了很多全新的观点,作者的论证有理有据,我读了感觉很震撼。云南是世界茶叶的原产地,这本书对云南有十分重要的意义,我们要加强对茶叶发展的历史性的认识,对茶文化发展的认识,增强历史自觉,坚定的文化自信。”

云南省社科联原主席、华中师范大学特聘教授范建华认为:“《茶叶战争》不仅仅是一本茶文化科普书,更是观察社会、观察历史的新的综合体书籍。周重林是一位青年学者,他通过研究,总结出茶叶与历史发展的规律性东西。这是一本学术著作,作者文笔很好,很值得一读。但我认为,一些涉及重大历史的观点可以更严谨些,比如英美因输入茶叶而兴盛、中国因输出茶叶而衰落的结论,我认为欠妥。工业文明的发展绝不是喝茶喝出来的,原因很复杂,建议大家去读一读张宏杰的《盛世的饥饿》。当然,《茶叶战争》的作者也没有错,它不是历史书,一家之言是可以的。”

西南林业大学原党委书记、西南林业大学茶文化研究中心主任张昌山给予《茶叶战争》高度的评价,他说:“一本书能够成为畅销书、名著,在我看来至少有三个好:写得好、做得好、卖得好。这本书有40万的销量,说明有着庞大的读者群,这也鼓励着众多写书的人,只要书好,就不缺读者。关于书中的观点,最大的启示是从一片叶子切入来看历史,走入重大的历史节点,解释重大的历史时间。这本书既然是学术著作,那么书中提出的观点就是可供继续探讨的。云南有很多研究茶、写茶的学者,我认为产生了云南的茶文化现象,正是因为有周重林这样一群学者。我对云南的茶产业、茶文化、茶科技充满了信心,也期待这本书的发行能早日突破100万册。”

云南省农业厅原厅长、清华大学国家战略研究院客座教授王敏正称:“我是《茶叶战争》最早的读者,我手中的版本是2012年的,我数了一下,重林写的茶书我读过了8本,远超我读其他写茶的作者的书。《茶叶战争》的视角很好,茶界、文化界、历史界和经济界都会感兴趣。在云南,普洱茶的普及是远远不够的,很多年轻人没有接触过茶,很多人有喝茶的习惯,但其实不了解茶文化,因此,我们宣传茶文化的任务很艰巨。在普洱茶的当代复兴过程中,文化要起到先导作用。据我了解,去年云南省卖出去的货,其中9000多万件是茶叶,而且还在不断增加。云南的茶资源十分丰富,茶将是云南未来的重要产业,茶文化、茶叶科技推动经济发展,茶产业前景辉煌。”

原《光明日报》云南记者站站长,高级记者任维东认为:“周重林先生能写出这样一部好书,因为他是一个有家国情怀的人,颇有几分“位卑未敢忘忧国”的品格。要读懂《茶叶战争》,需要紧密结合当今时代背景来观察对比,才能很好地领会本书的教益。虽然云南茶文化研究蔚然成风,但十分缺乏像《茶叶战争》这样针对中国近代史的一个重大历史事件,从茶叶贸易纷争的剖面来深入分析、解读历史及国际文化冲突的力作。因此,该书出版后,获得过‘年度图书’、‘十大好书’、‘风云图书’、‘东亚版权创意图书’等荣誉,重印多次,有了英文版与繁体字版等。《茶叶战争》的学术价值,我认为主要体现在:研究视角上有创新,观点上颇有新意,叙述方式上摒弃了论文式的老套表达,而采用了国际上流行的讲故事和散文化的叙事,使本书通俗易懂、好读、好看。《茶叶战争》既是一本通俗历史读物,也是一部颇具学术性的茶文化专著。要写出《茶叶战争》这样一部力作,那是需要相当的才气与勇气的,刚好周重林具备了这‘两气’。”

昆明文艺评论家协会主席冉隆中表示:“这本书确实让我打开了眼界,书里用大量文献和历史事实,试图证明一个重要观点:鸦片战争本质上其实是茶叶战争。周重林认为,两者都是因为茶叶——即贸易逆差引发鸦片补偿及其战争。这个论断极其重要,当然也需要更多论著的应和与补充。而且,不仅应该引起学界关注,更应该引起相应政府部门的重视,因为它的意义已经超出茶文化研究范畴本身。据我所知,周重林以茶为研究写作的对象,深耕细作已达二十余年,前后出版各类茶书二十多种。他的一些茶书影响很大,发行很广,读者甚众,其中有普通读者、业内专家。一些作品,达到现象级的高度,这其中就有《茶叶战争》,这本书为什么能够畅销而且长销?值得我们思考。”

昆明文艺评论家协会副主席、云南省文史馆馆员蔡毅回复了冉隆中先生提出这本书为什么会畅销的问题,他说:“我认为是书名好、观点新、材料可靠。这三点作者都做到了,超越前人。把茶叶和战争联系在一起几乎是前所未见的,而且书中的观点和书名一致,极为难得。关于茶叶的书汗牛充栋,但大多是老生常谈,没有新意。而“茶叶战争”这四个字会让你眼睛一亮、头脑发热,是惊世骇俗、独一无二的,是原创的思维。作者查阅了大量的书籍,从其中精挑细选了可供自己使用的内容,观点和思想立在一个坚实的基础上,是这本书取得成功的主要原因。周重林是一个真正的知识分子,把自己的研究和国运、历史、民族复兴联系在一块,这是做学问的人应该努力的方向、学习的榜样。中国和英国、美国的关系,以及茶运和国运的问题太大了,茶叶是重要角色,但不是主要原因,晚清中国为什么衰落,背后的原因很复杂。当时中国人的眼界和知识都是狭隘的,茶叶是诱因,如果没有茶叶,我想也会有其他因素。一本书能引发我们对国运,对历史深深的思考就已经很了不起了。”

云南中华文明研究会会长、云南省文史馆馆员黄懿陆表示:“这是中国学术界、茶叶界应该高兴、铭记的一天。我深有体会,做学问是一件很孤独的事情,很高兴有这样一群人在坚持弘扬、发展中国茶文化。这本书有三高:高年代、高价值、高立意。学术著作要卖40万册是很难的,虽然难,但学术是为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。”

云南农业大学教授吕才有首先提出疑问:我们如何认识茶书?之后他解答到:“人们习惯性从自然科学角度理解茶书,这本书名为《茶叶战争》,从书名上就可以看出与自然科学无关。我们一直讲茶叶是“和平的饮料”,通常从“和”认识茶,从未想过一片小的茶叶可以引发战争。这本书把我们对鸦片战争、近代史的认识浓缩到一片茶叶,小茶叶引发大战争、引发大思考。其次,对于云南茶的发展,我们肩负着使命与担当。现在是喝茶的时代,喝茶喝的是健康,小叶子是大产业,小叶子是大事业,小学科是大舞台,小茶杯也是大健康。这片叶子承载着文明的传播,一片叶子可以解决很多问题,让我们大家为美好生活,为享有这片叶子共同努力。”

西南林业大学文法学院副教授杨海潮表示:“《茶叶战争》这本书具有一些全球史的意识,对一些历史趋势的把握有着独到的见解,例如分析明代的俺答汗为什么软硬兼施,要和明朝做生意、要买明朝的茶叶,重要原因之一就是仿效以喝茶为象征的汉族的精致生活、文明生活。我们将其与茶叶进入欧洲的早期历史作个比较,背后的道理是一样的。读史可以明智,从茶的角度来说,当代中国学者暗中模仿日本茶道,很多做中国茶道的人其实不愿意或读不懂中国古代茶书,这些都是要认真反省的地方。周重林当年为了写《茶叶战争》这本书,花了很多时间去读清代的外交史料、海关报告等文献,很值得我们学习。”

云南大学民族学与社会学学院副教授覃延佳认为:“在长时段的历史观照下,茶曾经是沟通华夏文明与其他文明交流的桥梁,见证了中国陷入被动挨打的悲惨历史,而今又成为与世界各国交往、交流的重要媒介。由此观之,《茶叶战争》所揭示的宏大历史画卷,在当代的全球茶产业体系与茶文化传播中,又有了另外一番图景。这种串联国家、文明与他者的物质与文化力量,将构成新的文明互动编码,为人类在未来的互相认识与交往中提供新的路径。故此,我认为只有在全球化的综合情境中引入跨文化交流的自觉,才能促使基于不同社会而产生的文化秩序在未来世界中形成新的“并接结构”,为人类构筑新的文明共同体提供路径。”

福海茶厂营销副总经理方树宏是一位从事茶行业营销12年的营销人,他站在营销角度对《茶叶战争》展开解读,他说:“《茶叶战争》解决了从事茶行业的方向认知问题。这本书从大历史观角度关于茶运与国运的论述,让我们深层次的理解了‘盛世兴茶’的缘由,当下中国走向全面复兴,这样的社会环境下,茶叶无疑是一个值得投身其中的朝阳行业。《茶叶战争》从历史文化角度,对茶叶贸易的梳理,对中国茶发展的思考,提供了综合素养养成的土壤,让茶者品饮一杯茶时,更喝懂了其中历史、文化,传递正确的价值观,特别是普洱茶。《茶叶战争》出版的10年,正是中国茶高速发展的10年,有了文化层面的高位引领,特别是源自云南,茶叶源头本土作家的潜心研究,更加弥足珍贵。希望有更多像周老师一样致力于茶行业的作家,写更多茶文化著作,为我们从事的茶行业积蓄深厚的文化土壤。”

此外,方树宏还分享了茶企品牌热衷于茶文化传播的原因,他说:“对我们国家而言,中国是茶叶的故乡,中国人发现并享用已4700多年历史,茶是服务国家发展战略和人民生活需要,促进三产融合、助力脱贫攻坚、推动乡村振兴的支柱产业。茶,是传承,是财富,也是文化,是中华文化的一个重要载体。鉴于茶的多重属性,我们在品牌运营时,与消费者沟通时,提供优质产品是基本面,讲好茶文化,传递更多文化层面的服务,才能建立品牌的完整度和美誉度”。

专家学者和茶行业从业者的精彩发言结束,福海茶厂×《茶叶战争》创意联名班章有机茶&铂金限量款礼盒发布。联名产品发布仪式由云南文史馆馆员晓雪、昆明文艺评论家协会主席冉隆中、华中师范大学特聘教授范建华、西南林业大学茶文化研究中心主任张昌山、高级记者任维东、《茶叶战争》作者周重林先生、福海茶厂董事长杨新源先生共同发布。此次联名礼盒的发布,不仅为了完成茶与书的相遇,更是要让更多人通过喝茶、通过阅读,真正领略中国茶的魅力。

《茶叶战争》简介:

《茶叶战争》是一本以茶叶为主线的书,17—19世纪,茶与中国、英国、美国、印度四个大国的命运都有着千丝万缕的联系。因茶而引发的战争,包括中英鸦片战争、第一次英国侵藏战争、美国独立战争在内,改变了世界历史,也影响了全球经济格局的塑造。“为何英国、美国以茶而富强,而晚清却因茶走向衰亡?作者从这一问题出发,梳理参考上百种文献资料,以翔实的史料、客观的记录、通俗的文笔,还原真实历史,层层揭示其背后的深刻原因。不仅聚焦中英贸易战、中美关系、茶叶话语权、茶文化边疆等议题,同时全景展现世界政治经济格局的变化,将茶叶置于宏观的历史语境中,解读晚清的政治、经济与社会,深入洞察茶运与国运的纠葛。透过一杯茶,我们看到的不仅仅是一个衰败的王朝,收获的也不只是那些廉价的屈辱,而是日常生活中的那杯茶,是怎样到了手中,又是怎么丢失的。所谓的全球化,在那个时间里,又是怎样展开的。(记者 姚云霞 以上图片来自福海茶厂)

来源: 昆明信息港,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

文汇学人发布的一篇文章:近代中国茶叶对外贸易自掘坟墓:掺假作伪

对外贸易是中国与世界的交接点,首当其冲地受到英美法等国对食品质量安全越来越严格的监管压力,于是率先与世界接轨,开始实施出口商品检验,探索建立相关监管制度。相比之下,中国国内市场质量安全管理体系的建立要迟很多。

另一值得深思的问题:直到今天,中国仍到处充斥着掺假行为,不单是茶叶,还有直接跟生死有关的疫苗、药品……这个国家怎么了?柏杨笔下”丑陋的中国人“就没有改头换面的那一天吗?

近代上海开埠之后,因得天独厚的地理优势,这座江南小城很快成为中国对外贸易中心。一国之外贸不仅是货物商贾往来,背后还有科技、制度、管理等综合实力的支撑,还有人民生命健康和国家安全的考量。回顾中国近代对外贸易历史,须放在当时世界整体发展格局中和对中国长远影响中去思考。

茶叶检验制度与机构的设立

茶叶是中国近代对外出口的重要商品。茶叶外贸受阻的一个重要因素是掺假作伪。

茶为国饮,历史悠久。17世纪,随着饮茶风俗在欧洲普及,中国茶叶大量出口,至19世纪初,中国独霸世界茶叶市场达200年之久。1830—1833年,华茶输出价值占中国出口货物总值93.9%,其中1832年,中国出口茶叶达400320担。

中国对英国贸易每年顺差二、三百万两以上,为弥补贸易逆差,东印度公司曾试图向中国销售多种商品,但大多滞销,收效甚微。之后英国向中国走私鸦片,致使中国白银大量流出,1830—1839年每年平均流出约五六百万两,由此诱发第一次鸦片战争。

第一次鸦片战争不仅没有改变中国对英国贸易顺差的格局,而且华茶出口增长更加迅猛,《民国建阳县志》载:“清季自五口通商,民竞业茶。”

在外贸需求刺激下,茶叶出口量扶摇直上,从1846年的46746千磅递增到1856年的63278千磅,中国茶业迎来了历史上的繁盛时期。

而这个期间,英国出口到中国的商品90%以上是棉织品和毛织品,棉纱由1845年的260万磅上升到1855年的290万磅,增加不过10%;棉布由310万匹下降到200万匹,减少30%以上。上海进口货值不升反降,1854年尚低于1845年。即使依靠鸦片盈利,也不足以弥补英国对华贸易逆差。

可以说,英国赢得了战争,输掉了贸易。

中国当时第二大贸易国美国情况与英国相似,对华贸易保持较大逆差。第二次鸦片战争后,华茶输出数量继续增长,1870年为138万担,1880年增加到210万担,1886年更达222万担,创下近代茶叶出口数量的最高纪录。

然而1886年以后,华茶因严重的质量问题出口急转直下,到1900年,华茶出口占国际茶叶出口量的30%,位列印度之后。

一方面,长久以来中国茶业以小农经营模式为主,“皆零星散处,此处一二珠茶树,彼处三两株茶树”现象比比皆是,质量全凭茶农控制;

另一方面,茶叶掺假作伪现象越来越严重。尽管生丝也存在作伪现象,1873年5月《申报》报道,“牌不对货,货不对价”,短斤少两,暗中加水增重,且丝货多不匀净,粗细交杂,但相比较而言,茶叶掺假作伪更为严重、更为普遍。

1847年,英国就发现进口的“谎言茶”达10万磅。英国下议院特别委员会一份报告指出,自从1856年以来,一些劣质茶叶从中国进口。

张之洞为此斥之:“侥幸蒙混,制造粗率,烟熏水湿,气味不佳,兼以劣茶搀杂。”英国反掺假运动的领袖人物阿瑟·哈塞尔医生经过检测发现,在英国市场上至少有12种不同类型的“谎言茶”。掺假作伪形成了一套“技术”,主要有增重、染色、添味和以旧充新等方式,甚至参杂了带有毒性的黑刺李叶子。

“若造加色茶与发行茶,其造法不同。所采之叶多,则晒于禾场,随晒随用,以足蹂之。晒至干处,后发之茶行,茶司加以药料颜色,造作各种色茶。若造红茶,则渗入紫粉少许。”

可见,中国茶叶当年确实存在质量问题和掺假现象,而且尖锐复杂,不能以西方对华茶压榨一言蔽之。

正是在这个时期,欧洲对食品掺假作伪已经高度重视,现代食品立法和监管体系正从萌芽向成熟快速发展。

1860年7月,英国议会通过温和的《地方政府打击食品和饮料掺假议会法》,这是近代以来英国“第一部试图管理所有食品的单一立法”。

1872年,英国通过《禁止食品、饮料与药品掺假法》。

次年,英国海关在进口华茶中查获1000万磅伪茶,此事经过商部大臣查实后,“立即奏明英国皇家出谕,严行禁止,先将此等伪茶全行烧毁,然后派员密查英京及英属各口岸,凡有商人办到中国茶叶至口,必定逐细查明。如有伪茶搀杂其中者,不准起岸。”

随后苏格兰地方政府事务委员会经过调查做出一份报告,认为茶叶掺假作伪主要在中国完成,建议“为了更好地检测茶叶中的掺假物,茶叶的检查与检验应该由登陆港口处的海关进行,所有被发现掺假作伪的茶叶禁止进入国内市场”。这个建议最终被1875年英国议会颁布的《食品与药品法》所采纳。

《食品与药品法》被认为是当时英国及其他国家中最好的一部食品法,是现代英国食品安全立法的先驱,是现代食品立法的基础。

该法令第30条对进口茶叶检验和茶叶货物处理做出规定:“所有进口的茶叶,在抵达大不列颠和爱尔兰的港口后,要接受由海关专员任命的检查员的检验,并要得到财政部的批准,当检查员认为必要时,可以将茶叶样品以适宜的速度提交给公共分析师进行分析。”即,英国进口茶叶在口岸和市场接收双重检验,即使伪茶千方百计逃过英国海关署的检查,在国内一样会受到稽查和检验。为此,1875年《食品与销售法》实施之后,英国国内市场上茶叶质量明显改善,掺假作伪现象基本消失。

美国对食品掺假问题也越来越重视,1897年通过《茶叶进口法》,要求海关检查所有进口茶叶。1915年,民国农商部在赴美考察报告中写到:美国不准着色茶进口,各海关处均备有验色器具,一经验出,均在禁止之列。

而印度不断从中国引进茶种,学习中国茶叶种植和加工技术。英国专门派植物学家罗伯特·福钧潜入中国收集茶子、调查种茶方法,加紧在印度植茶。

1874年以前,印度茶叶输英平均每年仅为100到200万磅,但是1875年后以每年300~400万磅的速度增长。在中英茶叶贸易量下降的同时,印度输往英国的茶叶快速增长。

1856年起,日本茶开始少量输入美国,因无杂物而品质纯洁,大为购者所欢迎,输出量不断增长。

1889年,在英国市场上,印度茶叶首次超过华茶,中国失去主要丝茶输出国的地位;在美国绿茶市场,华茶则受到日本茶排挤。时人指出:“今则红茶植于印度,而中国红茶之利半为所夺矣。绿茶植于日本,而中国绿茶之利又半为所夺矣。”

华茶质量衰退直接导致当时中国出口锐减,1895年中国进出口总值达3.1亿余海关两(1海关两合1.558银元),而此时中国已经成为外贸逆差国,逆差达2840万海关两。1900年,印度茶叶在英国市场占有率为50%,锡兰茶占36%,中国茶叶只占10%。

为了挽救华茶,采取改良叶种植、引进机器加工、设立公司、加大宣传、减轻税负等方法,“集新法之长,补旧法之短”。而其中最直接防止茶叶掺假作伪的方法就是实施茶叶出口质量检验。

上海口岸开埠之后,洋行逐渐兴起,1859年达62家,主要从事进出口贸易、航运、保险、金融等业务,偶尔兼营出口商品检验,当然这些都属于商业行为,而非政府监管。

1914年中国近代实业家、农商部长张謇提出: “在汉口、上海、福州等销茶地点,设立茶叶检查所,遴派富于茶叶学术经验之员,督同中西技师,前往办理。凡出口茶之色泽、形状、香气、质味,均须由检查所查验。其纯净者,分别等级,盖用合格印证;其有前项伪情弊者,盖用不合格印证,禁止其买卖。”次年设立永嘉茶叶检验处,查温州茶叶、禁假茶出口。

1928年民国《工商行政纲要》提出: “于全国重要通商口岸设立商品检验局,举各种重要商品加以检验,一方面限制窳劣商品不得输出,使我国商人于世界增进其贡献;一方证明我国输出商品其优良已合于文明各国需要,而不得再事藉口禁止输入。”

次年3月上海商品检验局成立,对棉花、生丝、豆类、桐油、牲畜正副产品等中国重要输出商品实施检验,颇具效果,中国植物病理学教育先驱邹秉文任局长,1932年蔡元培三子、畜牧兽医学家蔡无忌接任局长。

1930年中国著名农学家、被誉为 “当代茶圣”的吴觉农任职上海商品检验局,制定一整套出口茶叶检验标准、细则与实施办法,首创茶叶出口口岸和产地检验制度。茶叶检验制度的建立和机构设立对出口华茶质量起到明显的监督作用,有效地防范了茶叶掺假作伪的现象。

报检茶叶之扦样

粉末检验

灰分检验

水分检验

检验后粘贴标识

鸦片战争后的中国国力衰弱,商品质量水平总体落后,掺假作伪现象层出不穷。茶叶作为中国大宗出口商品,因掺假作伪严重自然倍受关注。

事实上,除茶叶外其他商品掺假作伪问题同样严重,如一些奸商在棉花中掺水增重,以至于英商船上的棉花过了赤道之后全部腐朽发霉。

宁波及其附近的草帽、草席出口一度兴旺,但因质量低劣、工艺粗糙,致使出口几乎完全停滞。而此时政府根本无力顾及质量安全,无法建立国内监管制度。

对外贸易是中国与世界的交接点,首当其冲地受到英美法等国对食品质量安全越来越严格的监管压力,于是率先与世界接轨,开始实施出口商品检验,探索建立相关监管制度。相比之下,中国国内市场的质量安全管理体系的建立要迟很多。

转载自“文汇学人”

茶,是中华民族的举国之饮,它发乎神农,闻于周公,兴起于唐代,如今已经成为风靡世界的三大无酒精饮料(茶、咖啡和可可)。茶是当今世界饮品界消费量仅次于水的饮品,茶叶被西方人称为“神奇的东方树叶”。

中国是茶叶的故乡,茶,在世界历史的长河中也起到了非常重要的作用,见证了人类社会变迁和历史发展。可以说,没有其它的商品比茶更能揭示世界的演变史。在石油坐拥“黑金”的头衔之前,茶是世界的“黑金”。与石油不同的是,茶是可再生资源。

人类历史,俨然一部茶叶发展史,在茶叶历史进程中,无数的茶人茶企扮演了重要的角色。其中,有这样十个人物影响了整个茶叶历史发展的进程。

茶叶百科经典——茶圣陆羽

唐朝“茶圣”陆羽在《茶经六之饮》中曾概括道:“茶之为饮,发乎神农氏,闻于鲁周公。”另据《神农本草经》记载:“神农尝百草,日遇七十二毒,得荼(茶)而解之。”神农氏为掌握草药的特性,亲自实践,遍尝百草,一天内竟七十二次中毒,最后偶然得到了荼(茶叶)才得以解毒。对于茶的发现,作为茶祖的神农氏无疑扮演了非常重要的角色。只是神农氏作为中国神话人物,至今未有考古证据证实其真实存在,而千百年来影响后世茶叶历史发展的陆羽确当之无愧是茶界的泰斗。

陆羽一生嗜茶,精于茶道,所著《茶经》为世界第一部茶叶专著,对中国茶业和世界茶业发展作出了卓越贡献,被誉为“茶圣”。公元758年,关于茶叶生产的百科经典《茶经》问世,系统而全面地论述了栽茶、制茶、饮茶、评茶的方法和经验,被誉为“茶叶百科全书”。

茶文化传播者——荣西禅师

荣西禅师(1141~1215),字明庵,14岁落发为僧,在比睿山修天台密教,后两次入宋留学,将禅传入日本。他从中国带回茶树种子,鼓励在日本栽培,并普及饮茶之法,其所著的《吃茶养生记》是日本第一部茶的著作,被誉为日本的“茶祖”。

荣西一生研究佛经和茶叶,曾两次到中国学习,除了学习中国的文化,佛经,还用了大量的时间学习中国的种茶、制茶、饮茶技术。回国后不但带回了中国的经卷,而且把中国的茶籽也带了回去。荣西禅师可谓是日本版的“玄奘大师”,中国茶叶经荣西传到日本后,很快得到了发展。

茶的世界传播大使——克鲁兹

早在1560年,葡萄牙传教士克鲁兹就带着“窃取”中国瓷器、丝、茶等机密的目的来到中国,名目上是学习、考察天朝大国,实际上是行间谍之事,克鲁兹乔装混入一个考察商队,花了4年时间在中国的内地和贸易口岸调查,回国后写了一本《中国茶饮录》,成为欧洲第一本介绍中国茶的专著。也正因为中国出口茶叶贸易带来的巨额利润让欧洲各国产生了觊觎之心,都希望从丝茶贸易中分一杯羹。

自克鲁兹所著的《中国茶饮录》传遍欧洲后,欧洲冒险家们前赴后继,未曾断绝,也正是从克鲁兹开始,不少西方探险家垂涎三尺,打起了中国茶的主意。从客观的角度,也促进了茶的向世界扩张和传播发展。

饮茶及茶文化传播大使——凯瑟琳公主

茶最早并不是传到英国的,而是葡萄牙与荷兰,虽然当时英国人也饮茶,但后来的风靡还应该归功于1661年嫁给英国国王查尔斯二世的葡萄牙公主凯瑟琳•布拉甘萨。

这位英国国王的妻子、葡萄牙公主凯瑟琳王后把她高贵的喝茶习惯带入英国的宫廷生活,使家庭茶会成为了王公贵族阶层最时髦的社交礼仪。上行则下效,榜样的力量无穷。到十八世纪以后,喝茶已经从英国上流社会一种时髦的奢侈,慢慢的进入到了大多数英国人的日常家庭生活。

也是因为凯瑟琳公主这位“时髦饮茶IP”的大V影响力,成就了今天英国、乃至整个欧洲喝下午茶的风俗。

打破中国的茶叶垄断——罗伯特•福琼

中国与英国之间的茶叶贸易对英国整个国家的经济来说都意义非凡。1839年,英国进口的中国茶叶高达4000多万磅,征收的茶叶税超过300万磅,占英国国库全部收入的10%。中英之间的茶叶贸易已经成为英国的支柱产业之一,在世界茶叶市场上,中国强势垄断茶叶的出口,英国的茶叶经济命脉掌握在中国茶商手里,掌握在清政府手里,这让英国上下处于一种强烈的不安之中,他们迫切希望打破中国人的垄断。

1848年6月20日,罗伯特•福琼(Robert Fortune)从英国南安普顿港出发前往香港,开启了一趟改变世界茶叶史的奇幻旅程。早在清朝的时候,英国是世界最大的殖民帝国,为了偷盗中国茶树和制茶技术,他让植物间谍福琼深入中国内陆,偷盗茶叶、带走精通制茶技术的制茶工人。福琼跑到武夷山,盗走红茶茶种,又跑到安徽松萝山偷盗茶苗,来来回回研究了三年,最终成功将中国茶移植到印度,并成功制作红茶。

这位茶叶大盗,打破了茶叶被中国长久以来的垄断,一举将茶叶拓展到世界各地,这种盗窃他国技术、专利的人虽然为人所不齿,但是客观上也促进了茶叶的全球发展。

从中国到全球的饮料——汤姆斯•立顿

汤姆斯•立顿是立顿品牌的创始人,1890年他在英国推出立顿红茶。他的广告词是“从茶园直接进入茶壶的好茶”(Direct from tea garden to the tea pot)。1892年,立顿开始了全球化运动,先是在美国设厂,接着又在印度开设分店,走进了远东市场。1898年,立顿被英国女王授予爵位,得到“世界红茶之王”的美名。1992年,立顿进入了全球喝茶历史最悠久、饮茶人数最多的国家——中国。也是立顿,开创了目前中国茶叶界,被戏称现代中国7万茶企不敌1家立顿的局面。

立顿的全球化战略,推动了全球饮品大发展,也造就了茶成为全球第一大饮料。

中国近代茶业复兴的先行者——茶商池秉德

英国在完成工业革命以后,对全球各国进了殖民扩张,并把红茶带到了殖民地。在英国全球殖民政策的影响下,英国一跃发展成国际茶叶贸易中的霸主。由于北美长期受英国殖民统治,因此美国人在建国初期依然保持着与英国人一致的饮茶习惯,以饮用红茶为主。事实上,绝大多数饮茶欧美国家都以红茶消费为主。清末民初时,北美茶叶市场一度被英国和日本占据着,英国红茶、日本绿茶一直是北美茶叶市场的大头。

池秉德(1877~不详),原名池阅龙,祖籍韶州府翁源县(今韶关市翁源县),其祖上世代制作乌龙茶,其祖上世代制作乌龙茶,14岁便已到美珍茶庄担任制茶师,17岁时随父南下来到广州,21岁时已成为茶行业内闻名遐迩的制茶大师傅。1898年,池秉德在广州创办“德记茶庄”,后迁至香港后改名“龙德记茶庄”,主要经营乌龙茶生意,一度发展成为近代比肩立顿的中国茶叶公司。池秉德掌舵着这家有“乌龙世家”之称的龙德记茶庄以香港为跳板把乌龙茶贸易拓展到世界各地,打破了北美市场乌龙茶的空白,被誉为中国近代茶业复兴的先行者。

茶叶工业化进程推进者——托马斯•沙利文

1908年6月,美国茶商托马斯沙利文希望扩大销售,就把少量茶叶样品装入小丝袋寄送给潜在客户进行试尝。收到这些奇怪的小袋子后,疑惑的客户无从下手,于是连丝袋一道放在杯子里浸泡,世界上第一批袋泡茶就这样意外的诞生了。

沙利文无心之举成就了今天的袋泡茶产业。仅在英国,人们每天喝掉大约1.3亿杯袋泡茶。一个小小的无心之举,发掘出了客户需要“便捷性”的茶包这一巨大市场。茶叶由散茶向茶包转变,在现在看来或许是非常普通的“发明”,在当时确是一种重大的茶叶变革。

沙利文的茶包发明,促进了茶叶生产的工业化和标准化,推动了茶叶从农业时代向工业时代迈进!

现代茶叶巨著《茶叶全书》——威廉•乌克斯

《茶叶全书》是美国威廉•乌克斯编著,1935年出版,是一部涉及面很广的世界性的茶叶巨著。全书共分6大部分:历史方面、技术方面、科学方面、商业方面、社会方面、艺术方面。

这部世界茶叶全书,是乌克斯从1925年起,用了10年时间编写的。其间收集资料、整理分类、到各有关茶叶国参观察看、校正有关记录、定稿付印,可谓颇费苦心。全书六大篇25章,其面之广,类之全,目之细当为茶著首列,被茶界称为世界茶叶大全著作。《茶经》、《吃茶养生记》和《茶叶全书》,并称为世界茶史三大名著。

中国现代茶业复兴先驱——吴觉农

茶叶是中国近代最重要、最大宗的出口商品。然而,中国近代茶业的发展却十分艰难,外有西方列强经济文化的冲击,印度、日本、锡兰(今为斯里兰卡)、印度尼西亚等竞争对手的出现以及日本帝国主义的侵略;内则战争频繁,茶叶生产技术落后,内忧外患之下的中国茶业生产贸易逐渐走向衰落。寻求中国茶业复兴与发展之路成为当时国人的迫切愿望。

吴觉农(1897~1989),浙江上虞人,中国著名的农学家、茶叶专家,也是我国现代茶叶事业复兴和发展的奠基人,他将一生都奉献给了中国近现代茶叶事业。最早论述了中国是茶树的原产地,为发展中国茶叶事业做出了卓越贡献。他所著的《茶经述评》是当今研究陆羽《茶经》最权威的著作,被誉为当代“茶圣”。他创建了中国第一个高等院校的茶业专业和全国性茶叶总公司,又在福建武夷山麓首创了茶叶研究所,为发展中国茶叶事业做出了卓越贡献,被誉为中国现代茶业复兴的先驱!

来源:河南热线

图文来自网络,版权归原作者所有,如有不妥请与我们联系删除