7月10日,人社部发布:水平评价类技能人员职业资格退出目录。

76个退出目录中,茶行业的茶艺师和评茶员就在其中。

1999年,茶艺师正式列入《中华人民共和国职业分类大典》。2015年,评茶员也正式列入。

21年后,今年9月30日,茶艺师将退出国家职业资格目录。评茶员刚过5年,今年12月31日,也将退出国家职业资格目录。

茶行业两个举足轻重的职业资格证,走向何方?茶艺师,今后何去何从?

- 01 -

几家欢乐几家愁

一听茶艺师和评茶员即将退出国家职业资格,茶行业很多有证或想考证的小伙伴,马上就慌了。

以后是不是没有茶艺师和评茶员这两个证了。

当然不是,茶艺师和评茶员这两个职业依然有,但以后这两个证不是由国家评定,而是变成第三方机构评定。

国家考核突然变成第三方机构评定,如此一来,几家欢乐几家愁。

第三方机构评定,从业者更专业

改为第三方评定的最大好处,唯一好处,在于培养更专业的人才。六大茶类的知识肯定还有,但考证的人可以专攻自己喜欢的茶类,喜欢普洱茶的,想从事普洱茶,只需要对普洱茶精益求精即可,其他六大茶类知识,略懂就行。

国家考核转由第三方机构评定,最大的好处,就是让从业者更专业,满足各大茶类的专业需求。

但这一取消,带来的问题也不少。

最核心的,第三方机构是谁?

当地人事部门?还是茶叶协会?或者行业龙头企业?

如果交由当地人事部门评定还好,毕竟还在公有制范围内,大家都认可。

如果交给了其他机构。以前国家考核的东西,如今交给了市场!各种茶叶培训机构会如雨后春笋般冒出来,很多人不想卖茶了,开个茶叶培训机构活得更滋润(大学里,茶学专业有广阔的市场)。

如果第三方机构在行业内没有足够的号召力,那证书含金量直线下降,以前考个国家级的,在一些小茶企可以持证上岗。如果,第三方机构跟茶老板不熟的话,茶老板可能不认,也就是说,证书权威性下降。

考证的人大多是从事茶叶的小哥哥小姐姐,更多是大学茶学专业的人。以前,国家认可的茶艺师、评茶员几乎人人都想考。

如今交由第三方机构评定后,选哪家机构,考哪一家的,又是个问题。学费也是不小的一笔,这一点,家里有娃的朋友最能理解,培训什么课程,都是一大笔开销。

避不了的选择困难症

考茶艺师的人以前看《茶艺师国家标准》和《茶艺师》教程。如今考核依据是什么,新颁布的《茶艺师国家职业技能标准》《评茶员国家职业技能标准》?找《茶艺师》《评茶员》的题库?

如果要培养专业的茶叶人才,普洱茶越陈越香、名山古纯。白茶一年茶三年药七年宝。黑茶的千两茶,金花技术……

各大茶类,各有各的核心理念,一套教材显然不能满足所有茶类的需求,卖教材的人也多了(销量最好的书就是教材)。

总之,国家考核交予市场主体由市场决定,说明对茶艺师、评茶员的人才要求越来越专业,同时,考证费用、成本也越来越高。

而有国家认可的证书的人,手里的小本本,含金量也越来越高。

- 02 -

玫瑰不叫玫瑰,依然芳香如故

评茶员也好,茶艺师也罢,术业有专攻,而最终,都是为了服务茶叶市场。

评茶员以感觉器官评定茶叶品质,色、香、味、形等方面。在普洱茶行业,满地的台地茶冒充古树茶,行业最大的痛点是山头信任危机。

如果评茶员能靠感官分辨出普洱茶是不是古树,绝对能在普洱茶行业吃香喝辣,但这样的核心技能,绝大多数评茶员显然不具备(行业内,基本没人能做到)。

随着国家认证评茶员资质的取消,普洱茶行业,评茶员需求将会进一步减小。

茶艺师,却是整个茶行业的刚需。

茶行业仍然以线下为主,依然是传统行业。

我国茶叶销售,电商平台只占茶叶销量的8.6%,茶行业的主体,仍然是几十万家线下门店,这就决定了,纵然国家认证改成第三方机构认证,茶艺师仍然有很大的市场空间,茶叶店里少不了小姐姐小哥哥,但对茶艺师的要求也更高。

外行人理解的茶艺师,大概是每天坐着泡泡茶,就有收入。其实,这是对茶艺师最大的误解。

茶艺师,要泡得了茶叶,做得了销售,还搬得了仓库。总之,只要和卖茶有关的,茶艺师都做(大多数公司都是这样)。

茶艺师,最核心的技能是泡茶,不仅要泡得美,还要泡得好喝,最终目的还是为了促成交易。

这决定了茶艺师真正的技能,不是学习哪一款教材,不是考什么级别的证书,而是实用。

茶艺师,书生与江湖

书生与江湖,永远是江湖更胜一筹,这在任何行业都一样。

诸葛亮顶级书生,始终被卖鞋起家的刘备驾驭。刘备临死前,还以退为进,将了诸葛亮一军。表面说如果阿斗扶不起来,丞相可自立为成都之主,吓得诸葛亮连忙磕头,表示绝对不敢,愿效死命。

背地里又对赵云使了一招:之所以不中用子龙你,是好钢要用在刀刃上,以后我儿子交给你了,你要好好保护他。

茶艺师也是一样,表面上只需要泡泡茶,跟上门的客户聊聊天。但证书只是加分项,核心目标只有一个,卖茶(体验生活的除外)!

纵然有最高等级的茶艺师证书,但泡茶不美,泡茶不香、还没味,把顶级好茶泡出9块9包邮的水平。与客户交谈,三言两语得罪人,百人无法成交一单。这样的茶艺师,没有哪家公司敢聘用。

相反的,纵然没有茶艺师证,能按照客户需求,泡出不同的口味。客户喜欢蜜香,就泡出香味。客户喜欢汤感,就泡得细腻甜美,通过控制注水、时间、出汤,把一款茶,泡出千滋百味。与人交谈,多理解、多倾听,宁可服软,也不与人争个一二,这才是茶的智慧。

按照教材照本宣科,肯定不行,在茶圈混,江湖方显真才实学。

书生,只研习书本;江湖,却执着于对“茶”的领悟!

面对懂茶的人,不懂茶的人

懂茶的人嫌弃不懂茶的人,不懂茶的人又说懂茶的人装。这是任何茶艺师都要面对的。

茶叶,是最特别的饮料。国人追捧的法国葡萄酒,因为香气口感回味令人着迷。但喝了茶之后,就发现:茶的香味,不仅有嗅到的气体香,更有令人着迷的汤香。

茶的口感不仅有天鹅绒般的质感,也有细腻的水路。茶,还具备任何葡萄酒都不具备的生津,好茶入喉,满口生津,只可意会,很难言传。

一款好茶,如顶级名庄葡萄酒,令人着迷。但是,茶是唯一具备精神属性的饮料,这也是茶客无法离开茶的重要原因。

懂茶的人与不懂茶的人,始终困扰着茶艺师,茶艺师如果看不透,很容易得罪人。

有的人懂茶,喝茶讲究仪式感。一饼好茶,三五好友,炉火慢煮,细细品味。这样的生活,光想就觉得很美。

有的人不懂茶,喝茶只为解渴,三杯下肚,也是分外舒服。然而,懂茶的人看在眼里,牛饮简直就是对茶的亵渎。

殊不知,口渴牛饮也好,闲情慢煮也罢,每一种都是生活方式,根据不同的人,不同的喜好,不同的场景,大家开心就好。

或许,一个人,终其一生,也无法悟透一款茶,人生如茶也好,先苦后甜也罢。细细慢品也好,海喝牛饮也罢。

只需要明白,茶行业,有一种人,不懂茶,只追求性价比。更有一种人,懂茶,他们有一种东西,叫茶叶情怀。

面对不同年龄的人,求同存异

人到中年,方才知晓茶的好。既有健康、养生的功效,又可以作为情感的寄托。可以说,喝茶的人,绝大多数是中年人。

20多岁的茶艺师小姐姐,面对40岁的老茶客,一个买茶,一个卖茶,说的津津有味,但意见不同的事,也时有发生。

20岁的小姐姐泡茶,注重一款茶的香气口感滋味,着重把茶叶质量介绍给老茶客。但老茶客心里,天下茶叶,已经喝过十之七八。人生所求,不过在茶里寻一二知己,说起茶来,张口人生如茶,闭口大道至简。

听得20岁的茶艺师一脸懵逼,人生如茶是啥?大道至简又是啥?以前还听说过禅茶一味呢!

年轻茶艺师有自己的生活方式,40岁的老茶客有看人无数的阅历。这都没有错,一杯茶,年龄不同,所求不同而已。

20岁的茶艺师,在40岁的老茶客面前,捧着一杯茶,大谈人生如茶,额...画面感太强,这无异于关公面前耍大刀,老茶客未必看得下去。

20岁有20岁的样子,泡茶就好好泡茶,泡茶姿势要美,茶汤入杯要香,最重要的是对长辈多三分尊重(任何行业都一样)。

等20岁的茶艺师到了40岁,有了人生阅历,尝过生活的酸甜苦辣,有了生活经验。那时候,简简单单一句人生如茶,不同的人,不同的理解,话音出口,只可意会。

重要的事说三遍,茶艺师小姐姐,面对长辈,无论懂茶也好,不懂茶也罢,都该敬他三分,敬他三分,敬他三分,尤其在茶行业。

茶艺师,绕不开的茶道

70年来,中国市场倒闭的饮料,少说也有上百家,几十种。唯独茶叶,绵延千年而不衰,因为国人喝茶,更讲究精神属性。国人喝茶,绕不开的茶道。

“道”,精神层面的东西,可理解为一个人的内在修养,某种感悟。

茶道也是一样,无论一个人对茶的感悟多么深刻,那仅代表他的立场与观点。一个人的经历,感知、年龄、背景、学识、经验、情感、智力等因素不同,各人的认知体悟自然不同。

一个人喝茶的时间、地点、对象,甚至泡茶的水不同,所理解的茶道自然不同。

子非鱼,焉知鱼之乐!茶道,终究是自己悟出来,不同的人,不同的理解,当求同存异。

一杯茶,怎么理解都行,有的人为了喝,有的人当成精神的寄托。茶艺师最忌讳的,便是为了争一个“茶道”,与人争得面红耳赤。

茶艺师只需记住:一个人理解的茶道,一定和他的生活经历有关。记住这个中心,余下的,自由发挥罢。

这世间的事,正如一杯茶,上一秒还是温的,下一秒便凉了,再把冷茶温热,却也不是最初的味道。

世事多变,茶艺师也好,评茶员也罢。评选方式也好、书生江湖也罢,总要适合时宜!

往日的教条无法适应时下的需求,总该图变,六大茶类知识背得滚瓜烂熟,却只对普洱茶情有独钟,倒也有英雄无用武之地的嫌疑。

只是,无论茶艺师,还是评茶员,纵然选评方式如何改变,都和茶行业其他从业者一样,只为了在茶叶这个江湖里,得一隅生存的环境。

唯有,一杯茶,敬往昔岁月!

一杯茶,敬未来可期!

一杯茶,敬顺其自然!

来源: 网茶会习茶社

7月10日,人社部发布:水平评价类技能人员职业资格退出目录。76个退出目录中,茶行业的茶艺师和评茶员就在其中。

1999年,茶艺师正式列入《中华人民共和国职业分类大典》。2015年,评茶员也正式列入。

21年后,今年9月30日,茶艺师将退出国家职业资格目录。评茶员刚过5年,今年12月31日,也将退出国家职业资格目录。

茶行业两个举足轻重的职业资格证,走向何方?茶艺师,今后何去何从?

-01-

几家欢乐几家愁

一听茶艺师和评茶员即将退出国家职业资格,茶行业很多有证或想考证的小伙伴,马上就慌了。

以后是不是没有茶艺师和评茶员这两个证了。

当然不是,茶艺师和评茶员这两个职业依然有,但以后这两个证不是由国家评定,而是变成第三方机构评定。

国家考核突然变成第三方机构评定,如此一来,几家欢乐几家愁。

第三方机构评定,从业者更专业

改为第三方评定的最大好处,唯一好处,在于培养更专业的人才。六大茶类的知识肯定还有,但考证的人可以专攻自己喜欢的茶类,喜欢普洱茶的,想从事普洱茶,只需要对普洱茶精益求精即可,其他六大茶类知识,略懂就行。

国家考核转由第三方机构评定,最大的好处,就是让从业者更专业,满足各大茶类的专业需求。

但这一取消,带来的问题也不少。

最核心的,第三方机构是谁?

当地人事部门?还是茶叶协会?或者行业龙头企业?

如果交由当地人事部门评定还好,毕竟还在公有制范围内,大家都认可。

如果交给了其他机构。以前国家考核的东西,如今交给了市场!各种茶叶培训机构会如雨后春笋般冒出来,很多人不想卖茶了,开个茶叶培训机构活得更滋润(大学里,茶学专业有广阔的市场)。

如果第三方机构在行业内没有足够的号召力,那证书含金量直线下降,以前考个国家级的,在一些小茶企可以持证上岗。如果,第三方机构跟茶老板不熟的话,茶老板可能不认,也就是说,证书权威性下降。

考证的人大多是从事茶叶的小哥哥小姐姐,更多是大学茶学专业的人。以前,国家认可的茶艺师、评茶员几乎人人都想考。

如今交由第三方机构评定后,选哪家机构,考哪一家的,又是个问题。学费也是不小的一笔,这一点,家里有娃的朋友最能理解,培训什么课程,都是一大笔开销。

避不了的选择困难症

考茶艺师的人以前看《茶艺师国家标准》和《茶艺师》教程。如今考核依据是什么,新颁布的《茶艺师国家职业技能标准》《评茶员国家职业技能标准》?找《茶艺师》《评茶员》的题库?

如果要培养专业的茶叶人才,普洱茶越陈越香、名山古纯。白茶一年茶三年药七年宝。黑茶的千两茶,金花技术……

各大茶类,各有各的核心理念,一套教材显然不能满足所有茶类的需求,卖教材的人也多了(销量最好的书就是教材)。

总之,国家考核交予市场主体由市场决定,说明对茶艺师、评茶员的人才要求越来越专业,同时,考证费用、成本也越来越高。

而有国家认可的证书的人,手里的小本本,含金量也越来越高。

-02-

玫瑰不叫玫瑰,依然芳香如故

评茶员也好,茶艺师也罢,术业有专攻,而最终,都是为了服务茶叶市场。

评茶员以感觉器官评定茶叶品质,色、香、味、形等方面。在普洱茶行业,满地的台地茶冒充古树茶,行业最大的痛点是山头信任危机。

如果评茶员能靠感官分辨出普洱茶是不是古树,绝对能在普洱茶行业吃香喝辣,但这样的核心技能,绝大多数评茶员显然不具备(行业内,基本没人能做到)。

随着国家认证评茶员资质的取消,普洱茶行业,评茶员需求将会进一步减小。

茶艺师,却是整个茶行业的刚需。

茶行业仍然以线下为主,依然是传统行业。

我国茶叶销售,电商平台只占茶叶销量的8.6%,茶行业的主体,仍然是几十万家线下门店,这就决定了,纵然国家认证改成第三方机构认证,茶艺师仍然有很大的市场空间,茶叶店里少不了小姐姐小哥哥,但对茶艺师的要求也更高。

外行人理解的茶艺师,大概是每天坐着泡泡茶,就有收入。其实,这是对茶艺师最大的误解。

茶艺师,要泡得了茶叶,做得了销售,还搬得了仓库。总之,只要和卖茶有关的,茶艺师都做(大多数公司都是这样)。

茶艺师,最核心的技能是泡茶,不仅要泡得美,还要泡得好喝,最终目的还是为了促成交易。

这决定了茶艺师真正的技能,不是学习哪一款教材,不是考什么级别的证书,而是实用。

茶艺师,书生与江湖

书生与江湖,永远是江湖更胜一筹,这在任何行业都一样。

诸葛亮顶级书生,始终被卖鞋起家的刘备驾驭。刘备临死前,还以退为进,将了诸葛亮一军。表面说如果阿斗扶不起来,丞相可自立为成都之主,吓得诸葛亮连忙磕头,表示绝对不敢,愿效死命。

背地里又对赵云使了一招:之所以不中用子龙你,是好钢要用在刀刃上,以后我儿子交给你了,你要好好保护他。

茶艺师也是一样,表面上只需要泡泡茶,跟上门的客户聊聊天。但证书只是加分项,核心目标只有一个,卖茶(体验生活的除外)!

纵然有最高等级的茶艺师证书,但泡茶不美,泡茶不香、还没味,把顶级好茶泡出9块9包邮的水平。与客户交谈,三言两语得罪人,百人无法成交一单。这样的茶艺师,没有哪家公司敢聘用。

相反的,纵然没有茶艺师证,能按照客户需求,泡出不同的口味。客户喜欢蜜香,就泡出香味。客户喜欢汤感,就泡得细腻甜美,通过控制注水、时间、出汤,把一款茶,泡出千滋百味。与人交谈,多理解、多倾听,宁可服软,也不与人争个一二,这才是茶的智慧。

按照教材照本宣科,肯定不行,在茶圈混,江湖方显真才实学。

书生,只研习书本;江湖,却执着于对“茶”的领悟!

面对懂茶的人,不懂茶的人

懂茶的人嫌弃不懂茶的人,不懂茶的人又说懂茶的人装。这是任何茶艺师都要面对的。

茶叶,是最特别的饮料。国人追捧的法国葡萄酒,因为香气口感回味令人着迷。但喝了茶之后,就发现:茶的香味,不仅有嗅到的气体香,更有令人着迷的汤香。

茶的口感不仅有天鹅绒般的质感,也有细腻的水路。茶,还具备任何葡萄酒都不具备的生津,好茶入喉,满口生津,只可意会,很难言传。

一款好茶,如顶级名庄葡萄酒,令人着迷。但是,茶是唯一具备精神属性的饮料,这也是茶客无法离开茶的重要原因。

懂茶的人与不懂茶的人,始终困扰着茶艺师,茶艺师如果看不透,很容易得罪人。

有的人懂茶,喝茶讲究仪式感。一饼好茶,三五好友,炉火慢煮,细细品味。这样的生活,光想就觉得很美。

有的人不懂茶,喝茶只为解渴,三杯下肚,也是分外舒服。然而,懂茶的人看在眼里,牛饮简直就是对茶的亵渎。

殊不知,口渴牛饮也好,闲情慢煮也罢,每一种都是生活方式,根据不同的人,不同的喜好,不同的场景,大家开心就好。

或许,一个人,终其一生,也无法悟透一款茶,人生如茶也好,先苦后甜也罢。细细慢品也好,海喝牛饮也罢。

只需要明白,茶行业,有一种人,不懂茶,只追求性价比。更有一种人,懂茶,他们有一种东西,叫茶叶情怀。

面对不同年龄的人,求同存异

人到中年,方才知晓茶的好。既有健康、养生的功效,又可以作为情感的寄托。可以说,喝茶的人,绝大多数是中年人。

20多岁的茶艺师小姐姐,面对40岁的老茶客,一个买茶,一个卖茶,说的津津有味,但意见不同的事,也时有发生。

20岁的小姐姐泡茶,注重一款茶的香气口感滋味,着重把茶叶质量介绍给老茶客。但老茶客心里,天下茶叶,已经喝过十之七八。人生所求,不过在茶里寻一二知己,说起茶来,张口人生如茶,闭口大道至简。

听得20岁的茶艺师一脸懵逼,人生如茶是啥?大道至简又是啥?以前还听说过禅茶一味呢!

年轻茶艺师有自己的生活方式,40岁的老茶客有看人无数的阅历。这都没有错,一杯茶,年龄不同,所求不同而已。

20岁的茶艺师,在40岁的老茶客面前,捧着一杯茶,大谈人生如茶,额...画面感太强,这无异于关公面前耍大刀,老茶客未必看得下去。

20岁有20岁的样子,泡茶就好好泡茶,泡茶姿势要美,茶汤入杯要香,最重要的是对长辈多三分尊重(任何行业都一样)。

等20岁的茶艺师到了40岁,有了人生阅历,尝过生活的酸甜苦辣,有了生活经验。那时候,简简单单一句人生如茶,不同的人,不同的理解,话音出口,只可意会。

重要的事说三遍,茶艺师小姐姐,面对长辈,无论懂茶也好,不懂茶也罢,都该敬他三分,敬他三分,敬他三分,尤其在茶行业。

茶艺师,绕不开的茶道

70年来,中国市场倒闭的饮料,少说也有上百家,几十种。唯独茶叶,绵延千年而不衰,因为国人喝茶,更讲究精神属性。国人喝茶,绕不开的茶道。

“道”,精神层面的东西,可理解为一个人的内在修养,某种感悟。

茶道也是一样,无论一个人对茶的感悟多么深刻,那仅代表他的立场与观点。一个人的经历,感知、年龄、背景、学识、经验、情感、智力等因素不同,各人的认知体悟自然不同。

一个人喝茶的时间、地点、对象,甚至泡茶的水不同,所理解的茶道自然不同。

子非鱼,焉知鱼之乐!茶道,终究是自己悟出来,不同的人,不同的理解,当求同存异。

一杯茶,怎么理解都行,有的人为了喝,有的人当成精神的寄托。茶艺师最忌讳的,便是为了争一个“茶道”,与人争得面红耳赤。

茶艺师只需记住:一个人理解的茶道,一定和他的生活经历有关。记住这个中心,余下的,自由发挥罢。

这世间的事,正如一杯茶,上一秒还是温的,下一秒便凉了,再把冷茶温热,却也不是最初的味道。

世事多变,茶艺师也好,评茶员也罢。评选方式也好、书生江湖也罢,总要适合时宜!

往日的教条无法适应时下的需求,总该图变,六大茶类知识背得滚瓜烂熟,却只对普洱茶情有独钟,倒也有英雄无用武之地的嫌疑。

只是,无论茶艺师,还是评茶员,纵然选评方式如何改变,都和茶行业其他从业者一样,只为了在茶叶这个江湖里,得一隅生存的环境。

唯有,一杯茶,敬往昔岁月!

一杯茶,敬未来可期!

一杯茶,敬顺其自然!

注:文章贵在分享,如涉及版权问题请联系删除!

来源:网茶会习茶社

作者:古域

8月11日晚,茶业复兴第327期沙龙·茗师联萌第30期读书会在“周重林看见茶文化”直播间线上举办,浙江树人大学国际茶文化学院院长、浙江省现代服务业研究院执行院长、中国国际茶文化研究会理事、世界茶联合会秘书长朱红缨女士做客直播,围绕着《中国茶艺文化》一书进行了分享。分享内容包括了以茶审美的生活方式、茶艺体系的丰富性、茶艺表达的形式等几个方面。以下为读书会分享实录,篇幅有限,文字略有删减。

周重林:《中国茶艺文化》这本书让我很感动,我读这本书的时间很早,翻开前言就很打动我,茶的科普类图书很多,但很少看到纯粹讲茶文化和茶艺术的。我写了很多茶文化的书,有人认为我是做茶科普的,但我会告诉别人我是研究茶艺术的。朱老师在书中提到在中国,茶是作为信仰存在的,喝茶不仅可以带来健康,还可以通过饮茶获得精神慰藉和审美。序言中的一段话我读了特别感动:“犹如人们平凡的人生,总是想通过勤勉努力来改变辛苦的日子,但日子总是多有波折,当人们能仔细品味苦难岁月时,才知道其实已获得人生的丰满回报。”品大理白族三道茶也是这样的一种感悟,下面的时间就交给朱老师。

朱红缨:感谢周老师的介绍,周老师对茶文化的理解和我有很多共鸣。我今天是第一次以直播的方式进行分享,今天我主要讲对茶文化的理解,以及我的经历。时间关系不能展开,提纲挈领地讲一下,有助于大家理解这本书。

人文学者思考的形成和经历有关,我1994年开始进入茶文化的研究,当时茶文化是很小众的,进入得早的最大好处就是看得多、经历得多。我参与了浙江树人大学茶文化专业的创建,从学科的建设到国家对专业的承认,走了很长的路。在这个过程中,有两件事我感触比较深:第一件事,是在浙江丽水,2001年起,我们把茶文化和品牌建设相结合,用了三年的时间,把丽水的茶叶产值从4000万到做到了1.2个亿。茶艺的表征、行为以及想象力对品牌很有用,通过这个经历,我认识到了茶文化的作用以及文化对物质的促进。

第二件事,2006年,世界茶联合会在香港成立,浙江树人大学创始人王家扬先生是创会会长。我参与了世界茶联合会的工作,经常进行国际的茶文化交流,在这个过程中,我就在思考,中国的茶叶技术进行成果转化相对容易,而让其它国家的人群接受中国式的饮茶方式来进行冲泡品鉴,则面临极大挑战。我们知道,审美是具有共通感的,艺术是无国界的。中国人在茶中体会到的天人合一的观念,不一定是所有人都能体会到的。但你说这样的行为很美、空间很美,一种直观呈现的审美形式与内容,引发审美的共通感,以此为契机传播饮茶方式,则很有成效。所以我就开始关注饮茶过程中审美的作用、审美的体系。

我写过很多论文,也做过很多方向的研究。最后我想做的是茶艺文化,因为茶文化太宽泛,我想关注饮茶行为的文化和艺术形式。

茶文化是非常小的学科,它可以给很多学科做嫁衣。如何让这个小学科不仅仅作为其他学科的点缀,而是让其他学科回到茶文化这里来,是我在一直思考的问题,这关系到体和表的问题。我所关注的茶艺文化更多指的是饮茶文化,是以饮茶为契机产生的精神和情感的行为。泡茶过程中你在做什么、想什么、发生了什么。茶艺文化不是茶艺表演,而是饮茶具有审美意蕴的表现形式。我们当然也有其他代茶的植物饮品,但我认为茶是不能被代替的,因为茶有历史文化的积淀,也形成了饮茶的仪式化。

在正式进入主题之前,我首先讲一讲态度与行为。

人的各种行动带来了生活的各种意义,这些意义的总体构成了生活境界,反过来投射到行动的生活方式。不同的人可能做同样的事情,但因认识和自我意识不同,这件事情带来的意义和生活方式也都是不同的。同样饮茶这件事情,因为抱着不同的态度,产生了不同的生活行为和方式。如何在做这件事情中觉悟到人生意义的满足感?冯友兰先生讲的人生四个境界中“天地境界”论述,与审美境界旨趣是相近的,即是走向人生的自觉自由境界达到自同于大全。因此,抱有审美态度的饮茶行为,可能构成自觉人生意义的生活方式,一种审美化的、诗意的生活方式。“中国人那一杯茶的快乐”,讲的也是这个意思。

一、以茶审美的生活方式

饮茶的仪式化是审美的基础,饮茶仪式化指的是什么呢?

以饮茶的行为过程为载体,以特有的文化和宇宙观为象征意义,赋予个体、群体或集体一种可以辨别的身份、区别与他人的特殊的精神风貌和行为方式,集体认同和集体身份的内动力促进了饮茶行为的传播,在传播中不断重复饮茶的思想、技能、程式,使饮茶主体的气质行为,和客体的茶水器火境等要素规定得越来越显著、准确和严格,最终形成特殊化的形式,完成了饮茶行为方式的仪式化过程。

饮茶的仪式化带来了特殊性和规定性。这样就让行为可复制、可推广。我们可以看看邻国日本的茶道,规定得很细致。特殊性和规定性,促进了行为的复制,扩大了具有共同价值观的社群组织。

饮茶仪式化的根本性是仪式感的延伸,有了足够时空接纳人们平凡而温良的审美向往。审美化的饮茶方式丰富了人们长期或短暂的生活方式,生活方式形成很慢,可它一旦形成了就比较稳定,影响深远。我经常和我的同学讲。喝茶的追求,最终要超越到喝茶之上,物质的追求你是不能穷尽的。

我们先来回顾从唐以前到明清,饮茶的历史是怎么演变的。

茶汤:芼茶法(唐前)

茶具特点:无专用茶具;耳杯。加热方式:烹煮。主泡器(开汤):锅。茶汤观照:加料、加香、加调味(盐、姜、葱等);以茶利用。西晋的杜育在《荈赋》中描写茶汤泡沫:“焕如积雪、烨若春敷”。

茶汤:煎茶法(唐)

茶具特点:专用的成套茶具,“二十四器,不可缺一”。加热方式:煎煮。主泡器(开汤):鍑。品饮器:碗,以越窑为上。茶汤观照:“啜苦咽甘”;严谨、规范。

唐以前酒具、茶具不分,唐以后进行了精准的区分。唐代的茶汤关照是“啜苦咽甘”,把茶与人生、国家的价值观联系起来。饮茶仪式化最典型的形成就是从陆羽的《茶经》开始。

茶汤:点茶法(宋)

茶具特点:汤瓶;击拂;兔毫盏、油滴盏的“咬盏”。加热方式:注汤点茶。主泡器(开汤):碗;钵。品饮器:黑盏。茶汤观照:“味主于甘滑 ”、茶百戏;浪漫、绮艺。

饮茶的仪式感从唐代开始,宋代达到最高峰的,有着不可超越饮茶方式呈现的审美高度。我很喜欢宋徽宗赵佶所说的“啜英咀华……可谓盛世之清尚也”,我给学生上课,唐代我讲的是《茶经》,宋代我主要讲宋徽宗的《大观茶论》,蔡襄的《茶录》和赵汝砺的《北苑别录》。宋徽宗的《大观茶论》的序很重要,可以解读出点茶和社会背景发生了什么关系,和社会时尚是怎么互构的。

茶汤:沏茶法(明清)

茶具特点:瀹茗、撮泡、功夫茶加热方式:候汤仔细“汤有三大辨、十五小辨”;沏茶。主泡器(开汤):紫砂小壶;盖碗品饮器:白瓷杯(盏以雪白者为上 )。茶汤观照:“茶有真香 、真味”;天趣悉备。

随着生产力的发展,到了明清六大茶类都有了。冈仓天心在《茶之书》中有茶气过剩和茶气不足的说法,茶气过剩就是一点小事情都百般惆怅;茶气不足就是迟钝,对有趣的人生毫无察觉。明清与宋代饮茶方式转换之中,还有一个元代的中间作用。某个角度看,宋代饮茶方式过于奢靡使其呈现出茶气过剩的现象,而元代便是对宋代茶气过剩的饮茶方式进行了颠覆。

到了明清时期则有豁然开朗,回归到生活本来的气象。明清时期的制茶法不像宋代那么劳民伤财,回归到了茶的滋味,“不假罗磨、全具元体”。袁枚在游览福建武夷山之前,评武夷茶“茶味浓苦,有如喝药”,但当他在武夷当地喝过茶之后却赞叹说:“上口不忍遽咽,先嗅其香,再试其味,徐徐咀嚼而体贴之,果然清芬扑鼻,舌有余甘......”。可以看出来功夫茶是当时民间普遍流行的饮茶方式。明清时期有了茶寮,茶的空间在房屋旁边或是房间里边。明清的茶是嵌入日常生活的,大道无形。喻政所言:“不甚嗜茶,而淡远清真,雅合茶理”。

审美态度的形成——饮茶仪式文化的递进史

首先关注的是人与物的关系:社会的生产力水平,以及茶艺师呈现出具有规定性意义(仪式化)的茶汤能力。

其次是人与人的关系:以相互默认的仪式,汇聚在茶汤形成和分享的过程中,规划了茶人群体气质。

第三是人与自己的关系:仪式感在日行一茶的生活中增强了功能强度,以不察觉的隐喻影响到日常生活的个体。

二、茶艺体系的丰富性完善了审美内容

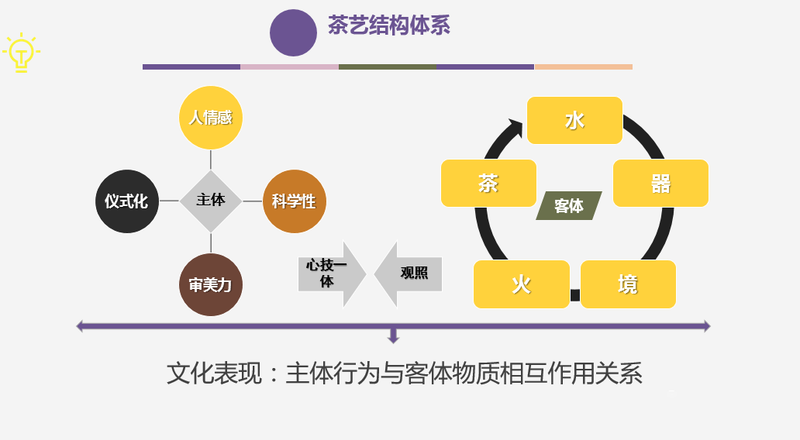

茶艺的结构体系是主客体之间的关系,主体有四个维度,客体有五个维度。

主体可以是茶艺师以及喝茶的人,主体的四个维度分别是:仪式化:扩大有组织的日常生活社群科学性:提供适合日常生活的自然物人情感:与日常生活习性的亲密无间审美力:建立于生活方式的心灵愉悦

茶艺思想表现在茶艺的形式和行为之中。陆羽的茶德“精行俭德”、庄晚芳提出茶德为“廉美和敬”,千利休说:“茶道只不过是烧水点茶而已”,从谂禅师的偈语:“吃茶去”,都反映了茶艺的修养范畴。茶艺蕴含的理想,饮茶的生活日常,使茶人能在真实的生活中理解茶艺审美的真正价值,在饮茶艺术化的生活中获得愉快,提升修养。

茶泡来是要喝的,是有人的情感的茶,是嵌入到生活方式中的。

茶艺文化客体:茶、水、器、火、境

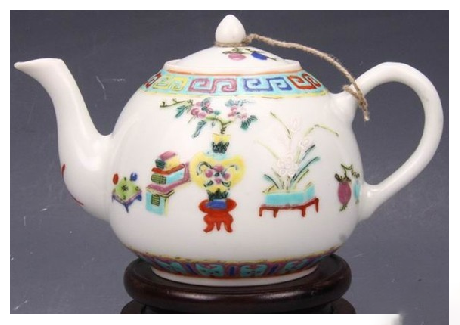

发生在现当代的饮茶,其实都与历史上的存在一脉相承,离不开茶、水、器、火、境五个元素,因此,饮茶的文化习性研究历久弥新,我今天主要讲器和境。

器,是各朝代饮茶方式差异的主要标志物。主泡器是茶之器中占首位的,承载茶叶开汤的容器,大致有“鍑、碗、杯、盖碗、壶”五种类型:

“鍑”,用直火加热的开汤容器;“碗”,广口,小碗利用茶筅点茶,大碗(钵)用作分茶;“杯”,沏茶开汤,直观简洁方便,在现当代被普遍利用;功能更为丰富的“盖碗”、“壶”,作为主泡器时能依据不同的技法来获得茶汤的美妙滋味,是现当代茶艺主泡器的佼佼者。饮茶之器除了主泡器外,还有品饮器、辅具、铺陈等重要器具,来与主泡器组合利用发挥最佳功能。

境

境就是空间,包括物质空间和人文空间,社会环境、人与人之间的氛围都包括在内。

境的三要素:1、茶席:以饮茶流程为线索的茶具组合,以及表达的人文态度。2、艺能:将秉持的人文态度用审美方式和艺术融合,在饮茶空间里实现直观性表达。3、环境:即茶艺的空间场所,包括外部环境与内部环境。

三、茶艺表达形式:呈现了审美态度与行为

茶艺的表达,首先要清楚你的内容和形式要奔向哪里。我在这里讲三个方面:实用艺术的审美性、造型艺术的审美性以及表情艺术的审美性。

1、实用艺术的审美性艺术目的:“为沏好一杯茶而存在”艺术载体:茶、茶具、茶席、茶空间、茶艺流程

2、造型艺术的审美艺术特征:造型性、空间性、直观性。

茶艺造型:指器物各要素空间组织的艺术性,通过这样的组合,实现茶艺静态部分具有独立的审美形态。茶艺的造型艺术主要指茶席设计艺术。

茶席设计造型:遵循茶艺规范与传统审美,创作者运用茶艺客体的线条、形状、色彩、光影进行艺术造型,并将其审美旨趣和饮茶态度表现在茶席设计中,带给欣赏者具体、鲜明、生动的美感享受,在静态的空间里追求自我圆满的风格表现。

这里我想强调的是泡茶的人要融入茶席,不然就只是茶具展。

3、表情艺术的审美

茶艺是表现情感的艺术。

茶艺是需要表演的艺术。

茶艺是茶艺师二度创作的艺术。

茶艺是茶艺师与欣赏者共同创造的艺术。

茶艺是瞬间的艺术。

四、以茶审美的生活方式承载了生命意义的审视

审美态度是中国日常生活中最深沉的追求

茶艺是日常生活的一种饮茶活动。中国人借此表达自己在日常生活之中,仍拥有独立精神和审美旨趣的追求。西晋杜育在《荈赋》中歌颂了品茶高雅美妙的意境;陆羽《茶经》不再把茶仅作为饮的功能实现,而是借助饮茶艺术化的法则,深沉地寄托了茶人的理想和情趣;茶艺到了宋代,更是以举国上下的游戏与狂欢行为,来表达在日常生活对美的追求和热爱;即便到明清以后,茶艺仍以淡泊、玄远之美隐喻在日常生活之中。

“只要有一壶茶,中国人到哪里都是快乐的”。

经典艺术的审美是需要距离感的,而现在的思潮变了,我们周边的生活也是可以成为审美的对象,茶文化就是这一审美的突破。

茶艺师-审美态度

茶艺师是茶艺活动的主体,茶艺师利用其专门化的能力、技术和修养,完成了从茶(自然属性)到茶汤(人格化)的过程,与此同时,茶艺师也获得了提升。茶艺师需要无所不在的审美态度。所以,茶艺师在日常生活中也努力保持在茶室时所表现出的风雅态度。

茶艺师在茶艺的进程中是隐没的。所以,茶艺师的种种努力,最终达到看不见茶汤、看不见茶席、看不见茶艺师,只有一个完全呈现的愉悦、和谐、明朗的时空状态:茶艺呈现的“第二自然”。

茶艺师追求无形。隐没在对自然的敬畏和对生命的审视与体验,形尽而神不灭。

生活方式也即消费方式

狭义的生活方式指个人及其家庭的日常生活的活动方式,包括衣、食、住、行以及闲暇时间的利用等。广义指人们一切生活活动的典型方式和特征的总和。包括劳动生活、消费生活和精神生活等活动方式。生活方式是花费时间(空间)和金钱的态度及行为模式。

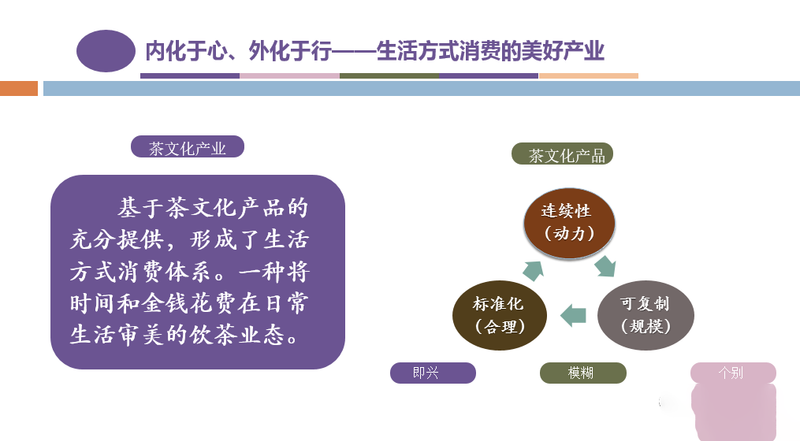

内化于心、外化于行——生活方式消费的美好产业

茶文化产业:基于茶文化产品的充分提供,形成了生活方式消费体系。一种将时间和金钱花费在日常生活审美的饮茶业态。

审美态度如何体现文化价值,实现产业支撑呢?

1、以茶审美是一个可教育、可传播、可培植的艺术体系,其目的是构成一种实在性、特征性(仪式化)的生活方式。

2、文化价值的输出,总是与产业支撑紧密结合在一起。以茶审美的生活方式,紧密关联着这样的一种生产方式。

品牌是需要有文化内涵,有认同感,有形式去承载的。我们国内茶文化很热闹,但是在国际影响比较小。怎么把影响力做大,年轻人可以去思考这个问题。生产方式、生活方式和科学世界,三者该如何协同,形成我们这个时代的茶文化的推进方式。

最后,我做一个小结:茶艺的盛世清尚

1、茶艺,是一种生活方式。

生活方式是很顽固的。我们所有的研究都是充实当下,所以茶艺,让历史活在生活方式之中;使文化总是关怀当下;指引着当下的生活和生命意义。

2、茶艺,是一种充实的审美体系

茶艺,通过以茶审美的生活方式,流露出人们对自然语境的崇敬和精神意向的追求,形成其兼容并蓄的审美体系。茶艺不是抽象的,是存在在生活当中的。这样的审美是可以交流的。就像孟子所说的:充实之谓美,充实而又光辉之谓大。

3、茶艺,是对日常“美好”生活的生产

茶器、茶花、茶服、茶食、茶寮、茶会、茶空间、茶庄园、茶旅游、茶健康、茶日、茶竞技、茶文艺、茶培训……以自然趣味和精神意向为特征的茶艺,接纳人们平凡而温良的日常审美向往,消费着和丰富了长期或短暂的生活方式。

生活方式、审美体系以及对日常“美好”生活的生产,这三者要协同,形成有中国气象的茶艺文化。

互动

周重林:谢谢朱老师的精彩分享,我很赞同朱老师所说的生活方式、审美体系以及对日常“美好”生活的生产这三者要协同发展。前几年普洱茶刚刚热起来,我送了朋友一饼普洱茶,他是不知道怎么喝的。我不仅要送他茶,还要送茶具、讲解泡茶法。所以茶是一种生活方式,每一种品饮方式背后都是有一种审美体系。

问:生活茶和茶生活有什么区别?

朱红缨:我不清楚你提问的语境,字面意思来讲,“生活茶”定语是在物质的茶,口粮茶之类。“茶生活”是以茶为载体的生活方式,定语在生活上,更宽泛,更值得去思考。

问:国内茶文化研究在什么水平

朱红缨:我认为当下的中国茶文化界研究需要一个平台。我们的茶科技做得好,以工科为主,研究方法的属性认同感强。但茶文化的研究比较个体化,也比较分散,每个人的角度不同,我觉得需要搭建平台,不同的观点需要去辩驳,需要去探讨。大家不喜欢辩驳,也可能是学了茶比较佛系,学茶的关注内心的宁静,就像蔡荣章先生讲的,学茶的人是以苦为乐的。国内茶文化研究从国际影响力来讲,声音还是有点小,未来希望有一批人能推动。现在外国人提中国的茶文化都是指历史上的茶文化,不是现在的茶文化,我们还需要和国际的茶文化多交流,

周重林:我最近也关注学术批评,最近历史学界有关于鲁西奇的《喜》以及杨斌的云南历史研究的学术批评,针对具体问题的学术批评是很有必要的。

问:你是怎么开始茶文化研究的?

朱红缨:有一个契机,当时浙江树人大学的创始人王家扬先生在推动中日茶文化交流,人才培养放在我们学校,王家扬先生比较看重我,也是机缘巧合。我的教学研究背景比较杂,待过很多学院,也做了很多工作,我可以从不同学科来理解茶。其实一个人做不了太多工作,我希望影响更多年轻人去研究茶。

问:中国茶艺文化核心是什么?

朱红缨:核心是审美文化。要在哲学的维度先立足,茶艺文化核心是审美,但内核是哲学。最好是要从本科开始进行茶文化的人才培养,未来则需要有茶文化大家的引领把文化带动。

问:新式茶饮表现了哪些社会文化

朱红缨:新式茶饮还是科普茶的范畴,吸引更多人熟悉茶的味道。新式调饮在扩大饮茶群体方面,很有好处。茶文化的传承,需要先让年轻人熟悉茶,慢慢地让他们以茶为乐,最终还是通过审美来体现。

本文根据直播间发言整理,未经嘉宾审校,解释权归嘉宾所有

文章部分配图由朱红缨提供

(来源:茶业复兴)