在经历大规模战争后,清朝最终统治了四川,但已是川南“遗民百不存一”。人口凋零,宜宾茶业迅速衰落,茶叶处于“园荒户绝”“农商俱废”的境地。“湖广填四川”移民运动兴起之后,大量移民迁入宜宾垦荒兴农,带来了改良后的茶苗和种茶技术。清康乾时期,对四川农业采取休养生息的政策,使川茶得以复苏壮大,从而带来宜宾茶叶的复兴,对宜宾边茶制造业和边茶集散地市场繁荣发挥了重要的历史作用。宜宾大量生产边销茶,其生产的“金玉茶”“金尖茶”“条茶”经蒸制、发酵、压紧、烘干而成砖茶,受到藏区人民的喜爱。

砖茶

光绪年间,宜宾形成了栈房街、走马街、土硚子、光复街等宜宾最早的“商业圈”。在光绪六年(公元1880年),宜宾茶叶交易已达10万担(1担等于50公斤)。宜宾所产的茶叶,如兴文“白茶”“酱丁茶”“红白藤茶”、珙县的“珠兰茶”、筠连县的“芽茶”都受到消费者的喜爱,远销湖北、湖南、陕西、甘肃等地。

清朝末年,宜宾开始出现初制红茶的雏形。在清朝宣统年间,在今福建省武夷山市星村镇桐木关一带经营茶叶等山货生意的宜宾县敬梓场雷家湾人雷玉详,因躲避战乱回到宜宾老家。同时带回了当时风靡海外的当地特产“正山小种红茶”产品及制作技艺。他回到家乡后,在今高县可久镇高岭村和今叙州区观音镇红豆村选择了2个作坊,开始试制红散茶,用“正山小种红茶”工艺制作试销后发现当地四川一带不喜欢“正山小种”的松柴烟味,于是他将松枝加温萎凋改为自然萎凋,改松枝烟熏烘焙为木炭烘焙,且加工的茶叶带有特殊的橘糖香,形成了“川红工夫”(红散茶)初制工艺的雏形。

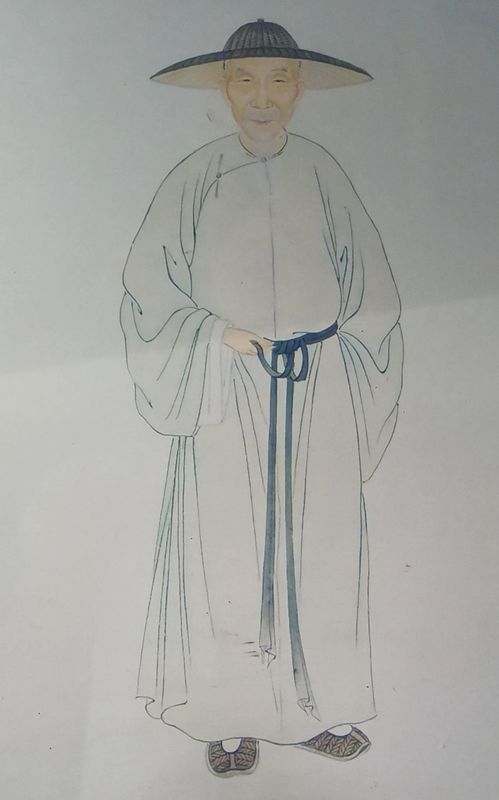

雷玉祥(画像)

1912年元月中华民国成立后,宜宾境内茶叶生产有所发展。民国元年至25年(1912—1936年),筠连县茶叶最高年产量达350吨,1936年茶叶产值达9.79亿元(法币),是农村经济最大收益之一。高县茶叶多种于地边、洼地、沟埂、土坎、荒坡,民国38年(1949年)茶叶总面积达7000亩,产茶250吨。宜宾县在民国23年(1934年)全县茶叶面积就达1.2万亩,茶叶产量达1800吨。新中国成立前夕,各县茶叶生产虽受到一定影响,但茶叶仍是农民一项重要经济来源。1949年,今市境内茶园面积约17000亩,茶叶总产量1079吨。

清末民国时期,宜宾茶叶主要可用“散”字形容,这既是指宜宾除了生产金玉、金尖等毛茶用于边茶(紧压的砖茶)外,本地茶大多制作成晒青、炒青、毛尖等“散茶”(即没紧压的茶),也是形容宜宾茶叶都是小作坊生产,没有大型茶厂,“散”字也形象地体现了宜宾茶叶生产没有形成规模化、品牌化、精品化生产。宜宾茶叶时间早、产量大、叶质好,可大部分茶叶用于制作边销茶。

20世纪40年代的宜宾城金沙江沿岸

宜宾最早的现代茶厂是陈廷杰于民国6年(1917年)所建。当时,陈廷杰于宜宾、崇庆(今成都崇州市)、筠连三地建茶厂,以宜宾为总厂,以新法制造绿茶,运往上海出售,获得上海人的喜爱。售茶人员回川时,上海茶商百余人“夹道相送,殷殷相嘱,望再来多办”。后来由于资金有限,财政困难,兼连遭兵灾,茶厂停办。陈廷杰之后,宜宾宝元通公司于民国34年(1945年)创办了宜宾宝兴茶厂,所生产的“宝兴茶”受到热销,除了在国内销售,还远销新加坡、印度。宜宾宝兴茶厂为后来生产川红工夫的宜宾茶厂的建设奠定了坚实基础。

来源:《宜宾“川红工夫”红茶发展专题研究》,宜宾史志

如涉及版权问题请联系删除

“走,喝茶去。”这一声地道的乡音,是宜宾人最熟悉的邀约。宜宾,可以说是一个被茶香浸泡的城市,种茶历史悠久,始于公元前1022年,是“中国早茶之乡”、“世界著名茶乡”。

从一片嫩绿的叶芽,到杯中的一片茶叶,这过程渗透着宜宾茶文化的精华。生活在这片土地的人,自古爱茶、种茶、制茶,与茶结缘、以茶结交,可以说,宜宾这座城市的发展,几乎都飘荡着悠悠茶香。

千年茶韵 历久弥香

宜宾种茶由来已久。而故事,可以从3000多年前说起。

据我国第一部地方志《华阳国志·巴志》记载,早在公元前1022年,宜宾人就开始种植茶叶,宜宾僰人向周武王贡茶,也向历代朝廷呈献过“龙芽茶”“明前白毛尖”等。

2021年宜宾早茶采摘 宜宾日报记者 陈根 摄

《叙永县志》称,“川南饮茶之风始于周时,到汉时行栽培,迄魏晋而大盛。”东汉顺帝时,屏山已种茶树。20世纪50年代,宜宾县黄山发现千年古茶树,高数丈,二人才能合抱。在高县汉王山也曾发现千年古茶树。

在茶业兴盛的唐、宋时期,宜宾因其特殊的地理位置,“茶马互市”特别兴盛,南宋蜀地著名的8大“茶马互市”,宜宾城和长宁就占了2个。当时,宜宾各地大力发展茶业,用以换取马匹、盐及其它日用品,形成了专门的“买马场”和“茶马交易市场”,茶叶的品种逐渐增多,筠连的黄芽茶、雷波的黄郎毛尖、宜宾的明前毛尖等品种,在市场都享有较高的声誉。

宜宾茶的馨香,也撩动着文人雅士的心弦,使得茶自然而然地进入诗文之中,赋予艺术鲜活的生活气息。以北宋诗人黄庭坚的《次韵李任道晚饮锁江亭》为代表。“西来雪浪如庖烹,两涯一苇乃可横。忽思钟陵江十里,白苹风起縠纹生。酒杯未觉浮蚁滑,茶鼎已作苍蝇鸣。归时共须落日尽,亦嫌持盖仆屡更。”这首诗对引人入胜的宜宾茶文化赋予了更加深刻的人文意蕴。

南宋诗人陆游对戎州也是情有独钟,他自诩“戎州陆羽”,可见具有浓厚地方历史文化韵味和鲜明的人文色彩的宜宾茶文化历来深受文人墨客青睐。

游客正在宜宾川红非遗馆品宜宾红茶 宜宾日报记者 李美琪 摄

穿越三千年,茶韵今犹在。

在老城区滨江路的石护栏上,连续不断的是采摘茶叶的浮雕图案;在水东门城楼上餐厅一角,矗立着一位“茶博士”正拎着大茶壶斟茶的雕像;在“川红非遗馆”、宜宾茶文化网红打卡地“川红非遗馆”、天府龙芽·宜宾早茶——环金秋湖茶叶产业园、中国红茶第一庄园、珙县鹿鸣茶海等茶旅综合体,游茶园、观茶艺、闻茶香、品茗茶,处处都能感受宜宾茶文化的独特魅力。

茶馆文化 独特浓郁

随着茶叶的大量种植和饮茶习俗的广泛传播,“茶馆”这类喝茶的专门场所也随之出现,而且形式多样。宜宾人爱喝茶,更把茶喝成了一种气韵独具的茶馆文化。

据史载,在唐代,宜宾只有茶水摊,路人渴即饮之,多出自士人义工的善举。宋代“茶马互市”在宜宾兴起后,有了专门售茶冲饮的“幺师”和迎送的“堂倌”,茶厅里有鲜花和名人字画作装饰。清代曲艺进入茶馆,柜台上方挂有艺人曲目牌,供茶客在雅间点唱。

资料图:第二届国际(宜宾)茶业年会茶乡之旅活动中嘉宾品茶 宜宾日报记者 王宇 摄

应该说,宜宾茶馆兴于清代而盛于民国,流行于当代。解放前夕城区有茶馆181家,那时茶馆既是饮茶、会友、传递行情和排难解纷的场所,又是娱乐之地。

旧时,翠屏区茶馆内专司泡茶和续水的人称“茶博士”,茶客围着茶桌坐定后,喊声“泡茶!”茶博士应声而至,一手提壶,一手夹着一摞茶具,来到桌前一挥手,茶垫子满桌开花,恰到好处地在客人面前各停一个。他紧接着把装好茶叶的茶碗放在茶垫子上,左手翻开茶盖,紧贴茶碗,右手将壶中开水冲出,待水将满时,忽地一收一翘,桌上滴水不洒,接着“吧嗒”一声,把茶盖翻过去将碗盖住,全部动作干净利落,令人叫绝。

经过岁月的沉淀和累积,茶文化已融入宜宾人的血液中。

今日之宜宾茶馆已经拉开了档次,尤其是大型的茶楼、茶坊,早已从单一的喝茶、打牌之地过渡为请客聚会、娱乐休闲的好去处,日趋变得产业化、规模化、市场化。

悠悠茶香 品茗赏艺

茶艺指的是泡茶与饮茶的技艺,而茶文化的核心就是茶艺,是中国源远流长的一种行为艺术。

宜宾茶艺的承传,有“唐代分碗,宋代分汤”的点茶习尚,具有“点茶论道,试茶为艺,涤器观赏”的文化风采。

中外茶人取“茶经” 宜宾日报记者 胡鹏 摄

昔日宜宾之茶馆,“三件一壶”是不可或缺的,舞动的长嘴茶壶和平端的盖碗茶具是最草根、最平民、最现实的茶艺表演。茶客所饮的盖碗茶具多为青花白瓷,“三件”指的是闭茶的盖、盛茶的碗和托捧的船。因“三件”易碎,故常见补碗师在茶馆里留连。

考古发现,宜宾早在秦汉时期,已能烧制黑釉土陶茶盏;明清时已使用川产青花陶瓷盖碗茶具;近代、现代已用紫砂壶烹茶。

如今宜宾的茶艺表演,与各地大同小异:装潢清雅的茶室内,古乐悠扬婉转,美女茶师招式轻灵,妙语含珠,将那前言、赏茶、涤器、投茶、添水、奉茶之茶艺表演程序一一展现眼前,令观者嘴虽未沾香茗而人早已心旷神怡。

宜宾还有着丰富多彩的茶文化歌谣和故事。

屏山县的一组《采茶歌》《西尼山上一兜茶》有着浓郁的乡土气息;叙州区(原宜宾县)的一组《采茶歌》《十二月采茶歌》尽数茶乡气候与故事;筠连县的《茶小伙与盐姑娘》描述了青年男女自由恋爱的故事,悲壮而凄凉;珙县孝的《玉香茶》传说,反映了人们对恶徒的憎恨;还有江安县《酽茶解毒》的故事以及屏山县《药王的传说》等等。这些扎根于民间的歌谣和故事,相传甚久,影响深远。

(部分史料据宜宾市地方志办提供)

鹿鸣茶海 宜宾日报 记者 曾朗 摄

宜宾日报记者 陈戎

“因为今年春节期间气温较高,茶叶生长速度快,茶叶的鲜叶加工期提前了。”3月4日,在四川省宜宾市叙州区安边镇黄江林生态茶叶专业合作社的新加工车间里,茶厂工人们正在赶制今年的第一批春茶,国网宜宾供电公司“电力护育师”李强和陈星霖来到该工厂,对新投入运行的制茶全自动化生产设备进行调试,检查设备线路用电情况,为宜宾早茶提前上市提供可靠供电保障。

电力工人走进茶企业车间。

宜宾早茶享誉全国,宜宾市现有300余家茶叶加工企业。2023年,宜宾市茶园面积达130余万亩,干茶产量达10.58万吨,茶业综合产值达340亿元,竹叶青、明前毛尖、红叶茶、碧螺春最具宜茶特色。黄江林生态茶叶专业合作社所采用的福选九号茶叶开采时间早,生长期长,芽叶持嫩性强、茸毛特多,适制明前毛尖、竹叶青等名茶,鲜叶价格最高可售120元一斤,一年产值可达2000余万元。

2018年宜宾市成功创建为全国首个省级出口茶叶质量安全示范市,特色早茶成为抢“鲜”进入全国茶叶市场的翘楚,茶叶产值稳步增长。同时,黄江林生态茶叶专业合作社因地制宜,以所在的叙州区天堂湾早茶基地为基本依托,有效结合农业产业、加工产业、销售产业,发展延伸特色产业链,经济效益不断提高。

为服务好茶季的保供电工作,2021年年初,针对宜宾早茶发展特色,国网宜宾供电公司结合种植基地产业、企业加工产业、展会销售产业“茶叶三产”融合发展链创新推出“电力护育”服务模式,为茶叶基地种植用电、加工企业建厂办电、车间日常生产巡电、政府销售展会保电提供全方面、多点位的服务,全力帮助宜宾茶叶经济效益不断提高。

2023年6月,黄江林生态茶叶专业合作社准备新建制茶工厂,车间全面升级生产线,摊晾、杀青、揉捻、抛光脱毫、烘培提香等制茶工序全部采用电气自动化设备,国网宜宾供电公司安边供电所所长巫朝晖在走访该合作社原车间时得知要新建工厂,便主动上门,提前介入开展项目前期规划,了解工厂生产规模和用电需求,为工厂测算变压器容量,最终被合作社采纳,提前建好10千伏电源点,保证合作社工厂建设临时用电和竣工设备调试用电。

电力工人走进茶企业车间。

为满足制茶企业接电负荷和保证茶叶基地种植灌溉用电,国网宜宾供电公司结合产业布局,提早做足电网规划,升级配电网络,搭建加工企业接电平台,提升供电能力和智能配网化水平。2021年以来投资新建110千伏变电站2座,增容110千伏变电站变压器9台,新建及改造10千伏及以上电压等级的线路1177.29千米,大幅提升配电网供电能力。

“这台全自动扁形茶炒制机可采用手机远程操控功能,通过热力压炒茶叶,使茶叶里的茶青素发生活性变化,出来的成品从口味上变得更加清鲜馥郁。”茶厂技术员肖泽阳正为李强介绍着车间里的制茶设备。黄江林村党支部书记任九龙说:“现正值宜宾早茶抢‘鲜’加工的黄金时间,过两天所有设备将会全面投入使用,现在电力充足,生产线升级全自动化,茶叶制品生产效率将会明显提升,对提前占有春茶市场很有优势。”

据介绍,国网宜宾供电公司坚持做好特色产业供电服务,主动与经信、发改等政府部门和制茶企业建立协商机制,畅通政企数据共享“频道”,实时掌握茶产业重点招商引资项目动态,组织员工深入企业面对面了解项目用电需求,掌握企业生产特性、生产线用电特点等信息,提早进行全局规划,制订用电方案,为项目提供供电方案设计、施工、验收“一条龙服务”以及包括快捷办电、负荷跟踪管理在内的定制服务,并将电网建设推进到供电企业与客户投资分界线,进一步降低企业用电成本。(杨耘鸥 王青青/文图)

来源:封面新w,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除