老底子的狮、龙、云、虎、梅老字号没有一家传承下来,曾经辉煌占据过杭州西湖龙井半壁江山的翁隆盛茶庄也在历史的风雨中消失了。

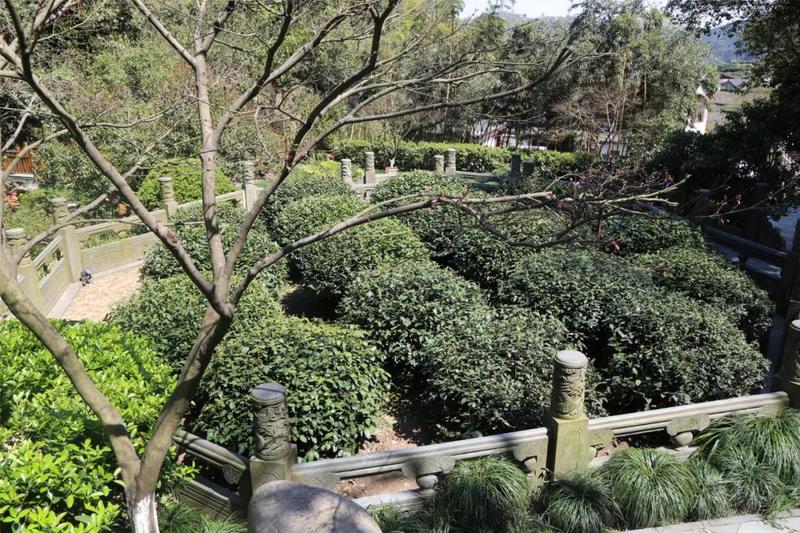

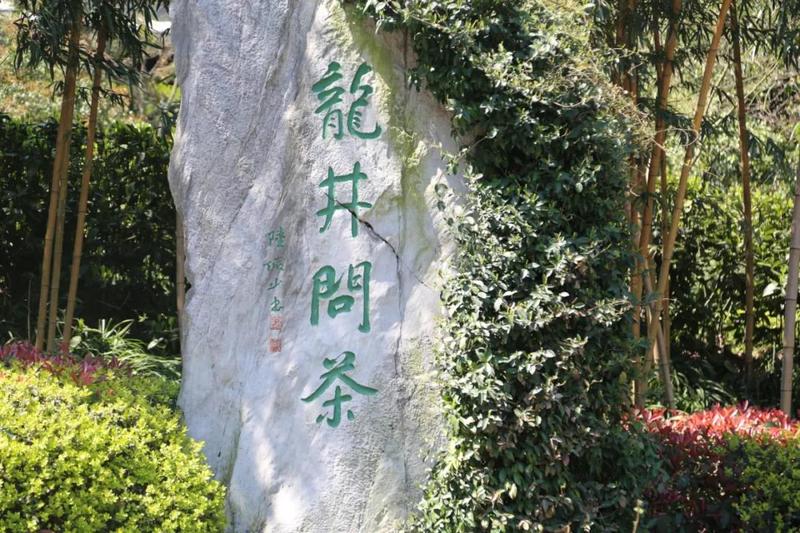

老龙井在,当年苏东坡与辩才师傅品茗论道的故事在,“十八颗御茶树”在,乾隆皇帝六下江南四上龙井题写的茶诗在!

图片描述

图片描述

图片描述

越过眼下的一拨拨游人与茶客龙井问茶、访茶、说茶、谈茶、话茶、写茶、视频直播茶的浮华,你说代表西湖龙井茶品质的是四绝:“色绿、香郁、味甘、形美”,什么豆花香、糙米色等等的品鉴评语,总不如清陆次云的品茗心得:“龙井茶真者,甘香如兰,幽而不冽,啜之淡然,似乎无味。饮过之后,觉有一种太和云气,弥沦齿颊之间,此无味之味,乃至味也。”

图片描述

“此无味之味,乃至味也!”一句话让无数高手、大师们汗颜。对比之过去的文人墨客对茶的挚爱,我们的骨子里不止是少了那么一些情趣与风雅吗?风雅的情趣品茗又是什么呢?是在狮峰山上摆下一席茶席,挑来虎跑泉来冲泡?或是在龙井村、梅家坞农家茶室里呆上一整天,还是在杨梅岭择一家民宿小住几天,看采茶、制茶、看白云飘过山头?

图片描述

图片描述

图片描述

春天品西湖龙井,去得最多的一个地方便是朋友老潘家的茶园,那一处叫“世外茶源”的地方。也经常去戚老总家的贡牌!

也会去梅家坞177号老赵家。

如果说,西湖龙井是一个江湖的话,梅家坞更像是武侠小说中的驿站,爱喝茶的杭州市民与刻意来寻茶找茶的茶商游客将原本清静的山居小镇变成了车水马龙的都市繁华。梅家坞的茶,只是一个由头,家家户户都把品茗的高雅变成了农家乐的餐饮吃饭了。其实梅家坞挺需要有一个茶的“兰亭”,或茶聚的竟陵盛会的。

朋友说,浙茶集团在梅家坞2号开了个梅坞庄园,是专门为喜欢茶的人体验西湖龙井而准备的。

庄园,茶的庄园,在普洱茶区,在安溪铁观音,在武夷岩茶倒是不少的,都是跟国外的酒庄学的。想象中的庄园,应该是高高围起的围墙内,有成片的种植园,民风犹存的别墅建筑,晚间有绅士与淑女同在的盛装酒会,白天开放给体验旅游的游客。在龙井茶区叫庄园的可能就只此一家了。

图片描述

与一般的茶馆不同,也与品牌企业的旗舰门店不一样,这一个梅坞庄园有点像是龙井江湖中的新龙门客栈,应对了梅家坞的茶马驿站,你喜欢茶,放马过来。屋顶的露天阳台,360度眺望处处都是茶乡风景,没有围墙,便恰好地借景了屋后那一座茶山的景,据说那茶山就是他们自家的基地,茶友们可以去采茶体验,采了茶,便可以交师傅或自己到庄园里的炒茶锅里炒制茶,一楼的加工车间,解密了龙井茶炒制工艺与技术。

品鉴,才是最重要的,我们在这里遇见了梅坞庄园的庄主,施小云女士:一位曾经的上海世博会茶仙子,一位毕业于浙大茶学系的专业人士,高级茶艺师,也可视作是浙茶狮峰品牌的形象代言人。她说梅坞庄园是专为喜欢茶的人士准备的,在这里可以近距离接触到真正的西湖龙井,体验西湖龙井采制及品鉴的全过程,在某种意义上也是西湖龙井真正的茶学堂,也是西湖龙井茶的主题城市会客厅,一园春色,只为茶,庄园会推出各种茶会、雅集活动……我想这样一处深入西湖龙井茶核心产区腹地的品茗场所,也可以成为茗边平台粉丝活动的驿站,十分地期待每年的春天有场关于西湖龙井的竟陵盛会,茗品月旦!

图片描述

这么喜欢茶,到杭州访茶,没有打卡梅坞庄园,应是一种遗憾!

作者孙状云系茗边头条、《茶讯》创始人、主编,中国发展研究院农业农村品牌战略研究中心专家顾问、研究员。

京杭大运河与茶有着深厚的渊源。沿河两岸的城市蕴藏着茶文化的精深内涵, 运河水流出了浓厚的茶风。

京杭大运河是中国古代伟大的水利工程。它肇始于春秋,形成于隋代,发展于唐宋,至元代时成为沟通海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系,纵贯南北的水上交通要道。如今,虽经历2400余载,仍然肩负着历史赋予的重任。京杭大运河北起北京,南至杭州,流经北京、天津、河北、山东、江苏、浙江等省市,全长约1794公里,至今依然是世界上最长的人工大运河。

京杭大运河与茶有着深厚的渊源。沿河两岸的城市蕴藏着茶文化的精深内涵,运河水流出了浓厚的茶风。

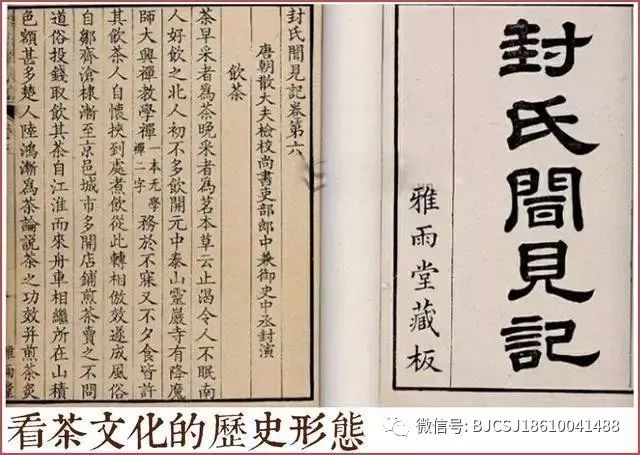

唐宋时期饮茶之风的盛行,源于隋唐大运河是南茶北上的主要贩运之路。唐代封演《封氏闻见记》载:“自邹、齐、沧、棣,渐至京邑城市,多开店铺,煎茶卖之,不问道俗,投钱取饮。其茶自江淮而来,舟车相继,所在山积,色额甚多”从中,我们可以追溯当年茶商的足迹:邹县属河南道,在兖州境内;齐州在河南道北部;沧州、棣州同属河北道南部,四地在地理位置上连成一片,分列于黄河下游南北两岸。这些地方以及京邑一带城市茶铺里的茶叶都来自江淮,市场如此分散,运途只能是选择汴河,然后再在汴州或宋州集散。

又如,《旧唐书·韦坚传》载:“(韦)坚预于东京、汴、宋取小斛底船三二百只置于(广运)潭侧,其船皆署牌表之。若广陵郡船,即于木付背上堆积广陵所出锦、镜、铜器、海味……豫章郡船,即名瓷、酒器、茶釜、茶铛、茶碗……”,当时唐朝长安的水运业发达,唐玄宗举办的被今人称为“水上运输的展览会”中可反映,中央粮食与各地土特产都通过大运河运抵长安。其中茶器是由豫章郡的船只专门运输至京都的。

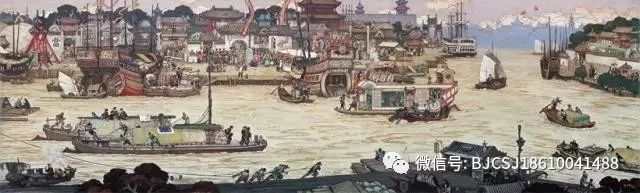

运河的底部亦深埋着茶文化———在近几年运河出土的文物中,杭州卖鱼桥段掘出宋代福建建窑生产的黑釉茶盏,这正是当时用来斗茶的主要茶具。这批珍贵的茶盏如今就陈列在京杭大运河博物馆内。河边茶馆遍布,在传世名作———北宋张择端的《清明上河图》卷上就有:河道两旁熙熙攘攘,两边的屋宇鳞次栉比,有大小的茶坊、酒肆、肉铺、庙宇、脚店、公廨等等。须知,风光汴河是北宋国家漕运枢纽,商业交通要道,从画面上可以看到人烟稠密,粮船云集,人们有在茶馆休息的,有在看相算命的,有在饭铺进餐的。可见,当时茶香已飘入沿岸城市里。

黑釉茶盏

由此可得,京杭大运河是唐代饮茶之风的北渐之路,也是南北文化相互交融的通道。由于茶区广布于南方,茶商要销往他地,官员欲进贡佳茗,可供选择的途径是很多,但无论是从运费、运量还是便利程度上考虑,沿大运河北上无疑是最佳的路线选择。

资料显示,有唐以来,江淮地区由于有着良好的交通条件和特殊的地理位置,商贸发展优势明显。中唐以后,唐政府越来越倚重江淮漕运。尤其经疏浚整修后,良好的水运条件使该地区的商贸渗透到四面八方。唐人张途有记:“赍银缗缯素求市,摩肩接迹而至”,“或乘负,或肩荷”,或“先以轻舟寡载,就其巨舟皇”可见当时客商云集,都将本地或邻近产茶州县的茶叶贩运至北方,用尽舟楫之利。也正因为如此,运河上才可能出现“且如天下诸津,舟航所聚,旁通巴、汉,前指闽、越,七泽十薮,三江五湖,控引河洛,兼包淮海。弘舸巨舰,千轴万艘,交贸往还,昧旦永日”的盛况,更何况京杭运河作为历朝的东线漕运主干道。晚唐的汴州城内,也才会有“水门向晚茶商闹”的热闹场面。

漕运

再如,在唐人李肇《唐国史补》中,也可知茶的远播:“常鲁公使西蕃,烹茶帐中,赞普问曰:‘此为何?'鲁公曰:‘涤烦疗渴,所谓茶也。’赞普曰:‘我此亦有。'遂命出之,以指曰:‘此寿州者,此舒州者,此顾渚者,此蕲门者,此昌明者,此氵邕湖者。’”

这里描述的是唐使常鲁公与赞普的对话。文中所指寿州者,安徽的小围也;舒州者,安徽六安茶;顾渚者,如今浙江湖州紫笋茶;蕲门者,湖北黄芽茶也;昌明者,乃是蜀中绿昌明茶;氵邕湖者,是湖南的银毫茶。可见,当时汉区各地名茶已运至吐蕃供蕃人享用。

安徽六安茶

自唐以后,经历宋元明清,茶商通过大运河将茶叶贸易的物质行为与饮茶风俗向北流传的文化现象有机地结合起来,使茶与茶文化传遍中华大地,并发扬光大,继而走向世界。特别值得一提的是在这一过程中,我国还有多位皇帝与重臣,也是在路经京杭大运河中,与茶结下不解之缘的。尤其是两位大清皇帝的茶事业绩,更与京杭大运河相连,为茶文化界津津乐道!

提起皇帝与茶,不能不讲那一段“康熙御题‘碧螺春'”的传说。据《苏州府志》载,“碧螺春”原名“吓煞人香”———相传康熙三十八年(1699)春,清圣祖康熙皇帝(爱新觉罗·玄烨,1654-1722)第三次南巡到洞庭东山,巡抚宋荦从当地制茶高手朱正元处购得精制的“吓煞人香”进贡,康熙品之沁宜,然以其名不雅驯,题之曰“碧螺春”。这即是“碧螺春”雅名来源的传说之一。

后人多认为,此乃康熙帝取其色泽碧绿,卷曲似螺,春时采制,又得自洞庭碧螺峰,遂钦赐其美名。从此“碧螺春”闻名于世,理当成为清宫的贡茶了。

碧螺春

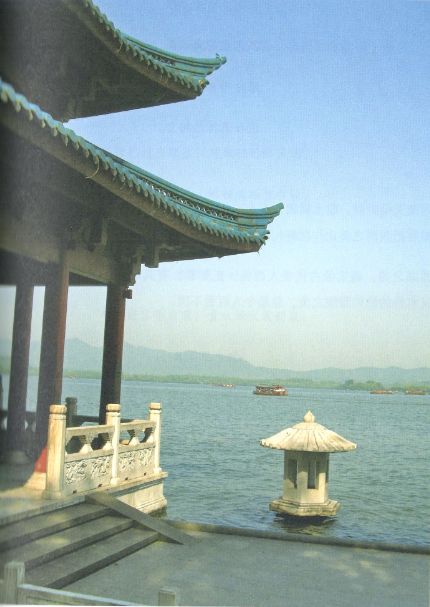

然康熙孙辈乾隆,爱茶更甚其祖,其嗜茶的轶闻趣事更广为流传。乾隆皇帝在位61年(1735-1796),政局稳定,经济繁荣,是大清有作为的一代皇帝。这位爱茶的君主曾经六次巡幸江南,四次到杭州西湖龙井茶区。这四次南下,就是经过京杭大运河与茶结的缘。

这位皇帝对龙井茶的的偏爱,让龙井成为清代贡茶的首选名品,他曾写了多篇咏西湖龙井茶的诗篇,对茶叶的采摘与标准、炒制与过程、火工与水品,以及茶农的辛苦生活都进行了细致描绘。

西湖龙井

据载,乾隆皇帝第一次南巡杭州,是在乾隆十六年(1751)。他在西湖天竺观看龙井茶的采摘和炒制后,作《观采茶作歌》。诗曰:

火前嫩,火后老,唯有骑火品最好。

西湖龙井旧擅名,适来试一观其道。

村男接踵下层椒,倾筐雀舌还鹰爪。

地炉文火续续添,乾釜柔风旋旋炒。

慢炒细焙有次第,辛苦功夫殊不少。

王肃酪奴惜不知,陆羽《茶经》太精讨。

我虽贡茗未求佳,防微犹恐开奇巧。

防微犹恐开奇巧,采茶去曷览民艰晓。

第二次驻跸杭州,是乾隆二十二年(1757)。他去西湖云栖参观,又作《观采茶作歌》。诗曰:

前日采茶我不喜,率缘供览官经理。

今日采茶我爱观,吴民生计勤自然。

云栖取近跋山路,都非吏备清跸处。

无事回避出采茶,相将男女实劳劬。

嫩英新芽细拨挑,趁忙谷雨临明朝。

雨前价贵雨后贱,民间触目陈鸣镳。

由来贵诚不贵伪,嗟哉老幼赴时意。

敝衣粝食曾不敷,龙团凤饼真无味。

第三回宸游至杭,在乾隆二十七年(1762)三月甲午朔日。当时,乾隆畅游了龙井,还上老龙井寺品茶。为此,他作《坐龙井上烹茶偶成》诗。诗曰:

龙井新茶龙井泉,一家风味称烹煎。

寸芽出自烂石上,时节焙成谷雨前。

何必凤团夸御茗,聊因雀舌润心莲。

呼之欲出辨才在,笑我依然文字禅。

乾隆第四次南巡杭州,是在乾隆三十年(1765)。这次,乾隆故地重游,再次巡幸龙井,并写了《再游龙井作》诗。诗云:

清跸重听龙井泉,明将归辔启华旃。

问山得路宜晴后,汲水烹茶正雨前。

入目景光真迅尔,向人花木似依然。

斯真佳矣予无梦,天姥聃希李谪仙。

此后,乾隆归京了仍情系杭州,对龙井茶念念不忘。为此,他又在京城宫廷内写了三首关于追忆龙井茶的诗篇。一首《雨前茶》诗曰:

新芽麦粒吐柔枝,水驿无劳贡骑驰。

记得西湖龙井谷,筠筐老幼采忙时。

另一首是《烹龙井茶》,诗曰:

我曾游西湖,寻幽至龙井。

径穿九里松,云起风篁岭。

新茶满山蹊,名泉同汲绠。

芬芳溢齿颊,长忆清虚境。

塞苑夏正长,远人寄佳茗。

窗前置铛炉,松明火石猛。

徐徐蟹眼生,隐见旗枪影。

芳味千里同,但觉心神静。

西崖步晚晖,恍若武林景。

还有一首是《项圣谟松阴焙茶图即用其韵》,诗曰:

记得西湖灵隐寺,春山过雨烘晴烟。

新芽细火刚焙好,便汲清泉竹鼎煎。

清末民初杭州人徐珂的《清稗类钞》中,写到《高宗饮龙井新茶》之事:“杭州龙井茶,初以采自谷雨前者为贵,后则于清明节前采者入贡,为头纲。颁赐时,人得少许,细仅如芒。瀹之,微有香,而未能辨其味也。高宗命制三清茶,以梅花、佛手、松子瀹茶,有诗纪之。茶宴日即赐此茶,茶碗亦摹御制诗于上。宴毕,诸臣怀之以归。”

由于乾隆皇帝对龙井茶宠爱有加,从此将龙井茶作为贡茶。乾隆皇帝作为一国之君,钦定西湖龙井茶作为贡茶,这无疑进一步提高了龙井茶的知名度,使西湖龙井茶从此名声大振,始终立于魁首地位。

待乾隆晚年时,仍对江南美景念念不忘。一首“一溪春水柔,溪阁向曾修。月镜悬檐角,古芸披穿头。去来三案驻,新旧五言留。六度南巡止,他年梦寐游”。亦道不完依依之情。这是乾隆到(海宁)盐官最后作的一首诗,时年74岁。

京杭大运河水盛载的茶文化,有言不尽的香醇滋味。京杭大运河里流传的茶故事,有说不完的悠远源长。千百年来,她依旧静静的流淌着,向人们诉说着那些过往难以忘却的茶事。

作者简介:

姚国坤,1962年毕业于浙江农业大学茶学系。原为中农业科学院茶叶研究所科研处处长、研究员、硕士研究生导师,茶树栽培学科带头人。现为中国国际茶文化研究会常务副秘书长、学术委员会副主任、学术部主任、浙江树人大学教授。

(编辑:巧霏)

来源:运河网 北京茶世界

精读笔记第九十七期

《爱茶》

作者:

方鹏程

出版日期:

2017年3月

内容亮点

茶缘

湾潭种茶记

好茶探秘

品茶

爱茶诗人

茶的心灵禅味

台湾好茶

精读笔记

茶有茶缘,人有情缘。相聚品茗,自是有缘。古来婚姻谈成,纳采以茶为聘,女家以茶待客。新娘端茶奉茶,男方答之以礼。有茶不难,难在好茶难寻。好茶还须好水、好器、好人、好时光来相配。千山独行,看山看水,以天地为侣,路过茶馆,来一客好茶,茶味甘美,留在心头。

好茶之人,可称茶人。三两好友品茶,主人亲手煮茶,殷殷奉茶,也是茶人,谦称事茶人。种茶之人,也是茶人,采茶、制茶之人,也是茶人。文君当炉,相如招呼,不也是文人雅士,优雅茶人?

茶痴有两种,一种是什么茶都喝,只要是茶,张口就喝。另一种是非常注意喝茶的美学,不是好茶不喝,不是好器不用,不是好水不泡茶,不是好友不一起喝茶,甚至不是好地方也不喝。还有人专情于一种茶,别的茶都不喝。

《红楼梦》中妙玉对烹茶的水、点茶的杯子,以及选用的茶叶,都很讲究。茶叶、水、火和茶具,都是品茶美学的重点,但最重要的是人。懂得品茶的人在一起,自然觉得茶香有味。不喜欢喝茶的人,即使给他最好的茶水,也是一种水厄灾难吧。

在下方道人,因为年轻时有志于道,偶得贵人传授《鬼谷子》,读通《鬼谷子》全书之后,爱学鬼谷子采茶喝茶修身,最后自己种茶、采茶、做茶。喝起自己做的茶后,觉得飘飘欲仙,因此自称方道人。

湾潭位于新店碧潭的旁边,三面有新店溪环绕,群山环抱,东有乌来群峰,南有狮子山,西有湾潭山,北有和美山,堪称山明水秀,人烟稀少,世外桃源。

一九九〇年,我旅菲归来,再度外放已成空,遂想寻找一处农园,作为日后劳动筋骨、优雅度日的地方,湾潭是最好选择。

开山辟地,筚路蓝缕,搭盖小木屋一间以避烈日风雨,整地种菜,东篱种菊,挖塘种荷,挥汗如雨。竹园有绿竹,屋前有草地,四周竹篱有野菊。风吹竹林动,竹声风声相和鸣。新店溪水匆匆,水涛潺潺。晚来海会寺钟声划破湾潭的宁静,虫鸟声悠扬起落。驻足园中,倾听百涛,好似仙乐飘飘。山岚夜雾朦胧,比拟太虚幻境。我从海基会退休后,内人跟着陶艺吕老师学陶。吕老师从云南西双版纳访问茶农归来,带来许多普洱好茶,我也分了几片。烧窑的夜晚,铁壶煮普洱,味道香浓甘甜,何似在人间。

我(方道人)购买了100棵茶苗,立刻种在屋前草皮的边缘,每隔半尺种一棵,排列成一行,一点也不壮观。湾潭没有自来水,只有从地下抽出的井水,我们要到一百米外的土地公庙去取水来浇灌,一个星期才浇一次,居然长得很好。

茶仙陆羽说:“其地,上着生烂石,中者生栎壤,下着生黄土。”听涛园邻近新店溪,早年是河川冲击的台地,底下是一堆大大小小的石头,上面是一层冲积土,排水良好,应该就是栎壤吧。采茶季节可分春、夏、秋、冬。春三月,茶树开始长芽,要连采好几天,才能把春茶采完。夏天温度高,茶长得特别快,因此夏天的茶味道比较淡薄。秋天天气转凉,茶叶不会变红,还是绿得那么可爱,让人舍不得摘。冬天,在茶树茶树冬眠之前,还会冒出一些最后的小茶叶,那就是冬茶了,很珍贵。

种茶、采茶,还要会制茶。茶叶要经过萎凋、炒茶、揉茶、烘茶等阶段,每一阶段都要细心处理,才能做出自己满意的好茶。方道人做茶,非常俭朴实用,不需要很多道具,完全遵照古人的做法,纯用双手炒茶、揉茶、发酵,再用烘碗机慢火细烤,自己种、自己采、自己制造,喝起来顺口,回味无穷。每一次做茶,品味都不一样。这是由于气候、当日温度、萎凋多久、发酵度如何、烘茶程度,样样都影响茶叶质量。所以每一次做出新茶,品尝起来,都有不同乐趣。

西湖产茶,在唐朝陆羽写《茶经》时,就已经提到。清朝乾隆年间,乾隆四次到龙井来品茶,将18棵茶树命名为“御茶”,西湖龙井被列为贡茶。经此震荡,西湖龙井不出名也难。西湖龙井的特色是:“色绿光润,形似碗钉,藏锋不露,匀直扁平,香高隽永,味爽鲜醇,汤澄碧绿,芽叶柔嫩。”西湖龙井,按照产地分为五品:狮:产于狮峰,堪称“极品”;龙:产于龙井村;云:产于云栖;虎:产于虎跑山;梅:产于梅坞。按照采摘的时间也分为八品:莲蕊、雀舌、极品、明前、雨前、头春、二春、长大。

早在北宋神宗年间,著名诗人苏东坡外放到杭州当三年通判,经常到西湖附近品茶,有一次一天之内喝了七碗茶,写下了一首诗,流传千古,让所有爱茶人都为之向往。

云南产茶,以普洱茶最有名。普洱茶特色是:发酵后茶汤浓郁甘甜,香气十足。消油腻、解渴、耐泡。清宣宗道光年间,阮福来到云南,翻阅《云南通志》,没有得到详细的答案。不过,普洱茶产在攸乐、革登、倚邦、莽枝、蛮专、曼撒六个茶山,其中倚邦和蛮专两地所产质量最好。普洱茶在清朝雍正年间成为贡茶,民间尚未风行。后来随着乾隆皇帝喜爱普洱茶,还写诗陈赞,普洱茶逐渐在民间流传开来。

福建武夷山的岩茶,是中国十大名茶之一,武夷岩茶因生长在武夷山的岩石中而得名,最著名的是“大红袍”,最古老的是“晚甘侯”。武夷岩茶品目众多,其中以大红袍、肉桂、水仙、乌龙、铁观音最有名,均属乌龙茶系列,浓香持久,味浓甘醇,饮后口齿留香,深受茶人欢迎。武夷岩茶以采摘春茶为主,约占全年产量的90%,夏茶占10%,一般不采秋茶。

乌龙茶讲究晒青、晾青、摇青、作青、杀青、揉捻、初焙、文火烘干等过程,达到发酵适度、香气高、味道醇厚的要求。

品茶是优雅的生活艺术,可以独酌,可以对饮,也可以举杯邀月成三人。茶圣陆羽在《茶经》第五章《茶之煮》提到煮茶的方法,需要炙茶、碾茶、煮水、煮茶末、分茶等几个步骤。

饮茶之风气,到了唐代,很是兴盛。长安京都、洛阳东都,以及江南、四川等地,几乎家家户户都在饮茶。唐代饮茶,有粗茶、散茶、末茶、茶饼。

粗茶是将茶叶蒸熟捣烂后做成茶砖,要煮茶的时候,可敲下一块,碾碎后加入锅中熬煮。

散茶是将茶叶蒸熟烘干收藏,形状散乱,不经加工。

末茶乃是将茶叶蒸熟烤干,磨成茶末收藏。要喝的时候,可将茶末放进烧水壶中冲泡或熬煮。

茶饼,是将茶叶蒸熟捣烂,再放进模子做成大小茶饼,烘干后收藏或运输。

茶有九难:造、别、器、火、水、炙、末、煮、饮。蔡襄《茶录》上卷轮茶,谈到色、香、味、藏茶、炙茶、碾茶、罗茶、候茶、熁盏、点茶。辨别色香味,是选茶的标准。藏茶是茶叶的收藏法。炙茶、碾茶、罗茶是煮茶的准备程序,候汤是用瓶罐煮水的功夫,原则上是三沸。熁盏是用火温杯。点茶就是宋代的泡茶法。

煮水器可用金属提梁壶,水初沸,茶叶握在手中,等注水入小茶壶后,再将手中的茶叶放进壶里,三呼吸之后,将茶汤倒在大碗里,然后再倒入茶壶,动荡摇晃,让茶香气溢出,三呼吸间,即可倒茶待客。

当代两岸流行工夫茶,这乃是唐宋以来中国茶道的演化结果。唐代陆羽《茶经》所提到的茶道,是在讲求品味、美学、待客的气氛下进行的。现代两岸茶道也是如此。

现代人不随便取用江、河、湖、瀑、泉之水,煮水可用干净水,水烧开后,茶壶、茶盅先放在茶海或茶盘上,倒一些热水温壶、温盅、温杯,然后用茶则倒出适量的茶,让宾客赏茶,再将茶叶倒进壶中,用热水冲泡。通常一壶茶,可冲泡3巡,滋味浓的好茶,可以冲泡6—7巡,但会越冲越淡。主人适时更换不同的茶叶,也是一种品茶之道。

诗仙李白,一生以诗酒闻名,却留下一首茶诗《赠族侄僧中孚玉泉仙人掌茶》让湖北当阳玉泉寺仙人掌茶从此闻名天下。

常闻玉泉山,山洞多乳窟。仙鼠如白鸦,倒悬清溪月。

茗生此中石,玉泉流不歇。根柯洒芳津,采服润肌骨。

丛老卷绿叶,枝枝相接连。曝成仙人掌,似拍洪崖肩。

举世未见之,其名定谁传。宗英乃禅伯,投赠有佳篇。

清镜烛无盐,顾惭西子妍。朝坐有馀兴,长吟播诸天。

玉泉仙人掌茶,经李白诗文推介,声名大噪,历代都有文章提到。清代李调元《井蛙杂记》也记载,仙人掌茶品高,外形扁平似掌,色泽翠绿,白毫披露,冲泡之后,芽叶舒展,有似朵朵莲花在水中,汤色嫩绿明亮清透。

诗圣杜甫,应何将军之邀,再度去做客,写了《重过何氏五首》,其中三首提到喝茶之事,意境高雅,让人再三回味。

落日平台上,春风啜茗时。

石栏斜点笔,桐叶坐题诗。

翡翠鸣衣桁,蜻蜓立钓丝。

自今幽兴熟,来往亦无期。

唐代中期大诗人白居易,一生写下了2800多首诗,其中写酒的有900多首,写到茶的有50多首,茶酒不离手,写下好诗一首又一首。

白居易常常喝醉了就睡,偶然发现清幽之地,就在绿荫下摆张绳床,旁边放一些茶器,不经思考就烧起火炉,用白瓷瓶盛水,把水煮开来点茶。瓷瓶中加入茶末,茶香扬起,泡沫似花,浮在滚滚鱼眼上。

白居易喝茶时,想起老友杨慕巢,不免写了一首《睡后茶兴忆杨同州》

昨晚饮太多,嵬峨连宵醉。今朝餐又饱,烂漫移时睡。

睡足摩挲眼,眼前无一事。信脚绕池行,偶然得幽致。

婆娑绿阴树,斑驳青苔地。此处置绳床,傍边洗茶器。

白瓷瓯甚洁,红炉炭方炽。沫下麴尘香,花浮鱼眼沸。

盛来有佳色,咽罢馀芳气。不见杨慕巢,谁人知此味。

宋代诗词文章惊世的苏东坡,一生虽不得意,却能在困境中寻得喝茶种茶的乐趣,写了许许多多和茶有关的好诗词,留给后世一个“逆中求顺”的好榜样。苏轼爱茶,知道茶的好处。他在《仇池笔记》中有一则《论茶》,提到茶能“除烦去腻,不可缺茶”。苏轼曾经将茶比作佳人,至今传为佳话。

仙山灵草湿行云,洗遍香肌粉未匀。

明月来投玉川子,清风吹破武林春。

要知冰雪心肠好,不是膏油首面新。

戏作小诗君一笑,从来佳茗似佳人。

皎然说:“一饮涤昏寐,情来朗爽满天地。再饮清我神,忽如飞雨洒轻尘。三饮便得道,

何须苦心破烦恼?”

僧侣追寻的是了悟,看透世间的一切,有如镜花水月,都是虚幻无常的。能够看透的,只是自己了悟,心灵坦荡,却还要进一步度化世人,一起得道,进入无忧无虑的境界,这就是皎然说的“何须苦心破烦恼?”

饮茶之风的兴盛,可能是僧院提倡的结果。迎客请吃茶,是一种僧院的待客礼仪,当然不分新来旧识,只要见了面,就请他吃茶去,有话慢慢说。喝茶是唐宋以来僧院的习惯,饭后三碗茶,提神解油腻。

僧院提倡喝茶坐禅,是为了提神醒脑,有助于悟道。僧院种茶,除了实现“农禅合一”之外,也能招来信众,对谈论道,更有助于安抚信众的心灵。心安而后能定,定而后能虑,虑而后能得。心定体悟而后能修身,修身而后能齐家,齐家而后能治国,治国而后能定天下。

台湾茶叶从清世祖顺治十八年郑成功驱逐荷兰人、收复台湾算起,历经300多年的发展,至今已有10种好茶,畅销海内外。这10种台湾好茶是:南投鹿谷冻顶乌龙茶、台北文山包种茶、台北木栅铁观音、台北三峡龙井茶、新竹北埔和台北坪林东方美人茶、南投松柏长青茶、阿里山珠露茶、台湾高山茶、桃园龙潭龙泉茶、南投日月潭红茶。

经过300多年的发展,台湾茶因产地、制作方法而有不同的特色。台湾高山茶是1970年代以后新兴的好茶,凡是种在1000米以上山区的茶,都称为高山茶。

本文为《爱茶》摘选整理后的精读笔记,不代表本平台立场和认同的观点,如果对本书感兴趣,可阅读全书,了解更多茶知识。

作者简介

方鹏程,台湾商务印书馆原总编辑,台湾地区著名文化人、出版人、事茶人,2016年度“十大茶书奖”获奖作家。 大中华地区“茶文化复兴”的重要推动者之一,现任大学新闻学系副教授。