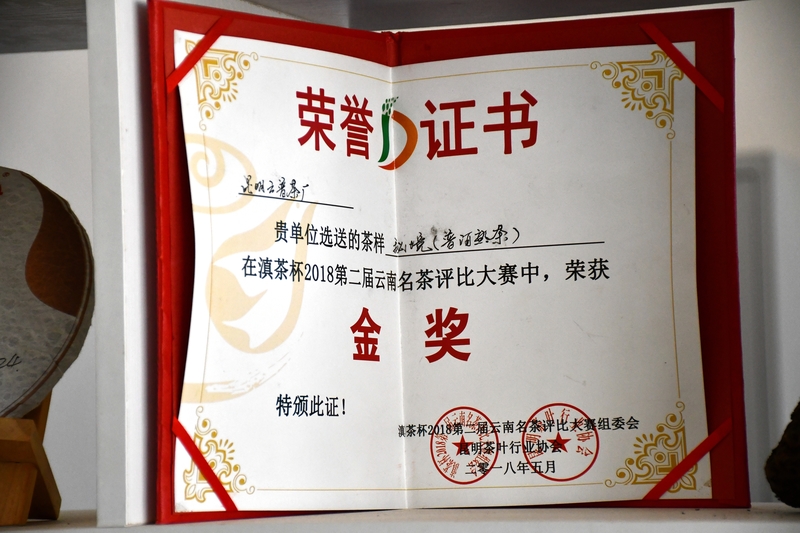

下关沱茶,一直是云南省下关茶厂的主导产品,也是我国沱茶产品的标志。下关沱茶畅销海内外,并多次获奖,深受茶客喜爱。

今天,旗舰店“藏品普洱”掌柜就和大家谈谈下关沱茶那些事儿。

一、下关沱茶的诞生

下关沱茶是如何诞生的呢?这与大理喜洲商帮首富严子珍有着莫大的关系。

1902年,严子珍创立了“永昌祥”商号,主营茶叶销售,并把总部迁到了下关。后来,为了解决紧压茶在马帮、船只的运输过程中易碎、霉变的问题,严子珍改进了原来“姑娘团茶”的设计,率先研制出形状独特的“沱茶”,这就是下关沱茶的雏形。

沱茶的诞生,使“永昌祥”声名大噪。在“永昌祥”的带领下,短短几年间,以沱茶、牛心型紧茶为主要品种的紧压茶加工成为了下关最大的民族工业。

当时在下关的几条主街道上,茶厂、堆店云集,到民国三十二年(1943年)下关商会茶叶同业公会登记在册的会员数就多达40户,是下关商会31个同业公会中会员数最多的一个公会。下关茶叶的加工和贸易达到了前所未有的辉煌。

二、下关沱茶的发展:下关沱茶甲川渝

1917年前后,下关沱茶通过马帮驮运入川,沿长江而下,到达重庆,川渝之地自此开启下关沱百年黄金时代。

川渝一带饮茶之风盛行,以沱茶为最多,沱茶中又以下关的沱茶为最上品。村镇茶肆,官商百姓,皆认此金字招牌。

据数据显示,上世纪80~90年代期间,下关甲级沱在国内市场创造了每年近3000吨的销量。其中,重庆销量占1000吨以上,四川泸州占500吨左右。

也就是说,仅川渝地区就占到下关沱茶年销量一半以上的份额。下关沱茶甲川渝这一说法,由此得来。

三、下关沱茶的独特烟香

说到下关沱,在老茶客们中有句话:“无烟不下关”。

无论是下关沱茶独有的烟香,还是在销往法国的“销法沱”中,被法国人称为的“焦香”,都是下关茶独特的味觉特征。很长时间里,大家都相信,烟味来源于毛茶初制过程,粗放型小茶农因烧柴火炒茶而产生的烟味。

但如今毛茶初制工艺也大大进步了,有了专业的初制所,但是即便这样,下关沱茶里的烟香味依然存在,于是厂里的技术人员就开始研究,这烟香味究竟从何而来,如何产生?

经过研究,业界普遍认为,所谓“烟香”就是“太阳味”的转化,烟香的产生需要毛茶经太阳强紫外线的照射,然后再在相对低温、干燥的环境中存放两三年以上。

下关茶厂有近半原料来自临沧地区,海拨高,日照强,有着太阳光照味道。同时,下关多年来形成的传统,原料仓库必须有5000吨以上的库存,老料用了补新料,一般三年一轮循环。

这样一来,每年精制出厂的茶品实际上已经在干爽的、有着横断山脉独有的“下关风”的仓库中转化三年的茶菁制成。

总之,下关的独特烟香,也只有在下关能出这个味道,这也和地域性的小环境有关,就像茅台酒出了茅台镇就出不了那个味道,是一样的道理。

《经典熟茶产业发展白皮书》节选文章之六

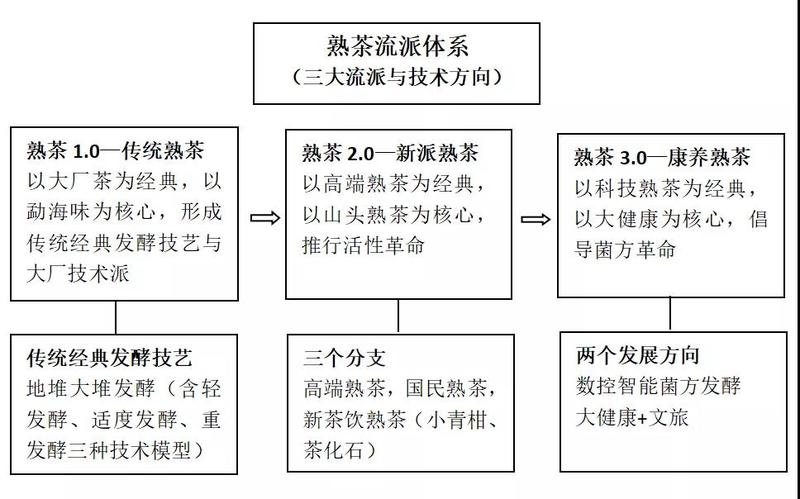

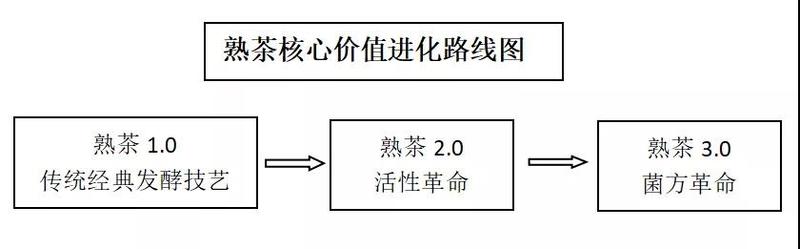

熟茶的进化史,即从1.0的传统熟茶,进化到2.0新派熟茶,再到3.0的康养熟茶的进程,也是工艺不断改进,新概念与流派不断涌现的过程。因此,我们围绕熟茶的进化演变过程,来谈熟茶发酵的技术流派。

先从大的方面来看:

熟茶1.0:以大厂茶为经典,以勐海味为核心,形成大厂技术派和传统经典发酵技艺——地堆大堆发酵法,拥有轻发酵、适度发酵、重发酵三种发酵模型。

熟茶2.0:新派熟茶分为高端熟茶,国民熟茶,新茶饮熟茶(小青柑、茶化石)三个分支。以高端熟茶为经典,山头熟茶为核心,推行活性革命。

熟茶3.0:康养熟茶以科技熟茶为经典,大健康为核心,倡导菌方革命。

进而从本质上把握:

熟茶1.0形成了传统经典发酵技艺,熟茶2.0带来了活性革命,熟茶3.0则有菌方革命之畅想。

这其中,高端熟茶带来了原料与活性的革命,也催生了熟茶界最多的概念与技术流派:

原料——古树发酵(纯料、拼配)、春茶发酵等;

活性——慢养发酵、轻发酵、小堆发酵、半有氧/富氧发酵、山泉水发酵、离地发酵等。

熟茶2.0的升级,其实是以品质为中心的全方位升级。

“全”体现在,首先是市场人群的全覆盖。针对专业市场,高端熟茶,做的是优质高价生意;国民熟茶,做的是大众消费市场的优质平价生意。针对不喝熟茶,甚至不喝茶的非专业人群,则推小青柑、茶化石等新茶饮熟茶,做降低专业门槛的喝茶生意。

其次,是原料、工艺与仓储的全面改进与提升。国民熟茶,跟传统熟茶一样,玩的也是适口性——口感醇厚、顺滑的茶,也是大拼配大堆发酵大仓储与经典配方的产物,讲的都是规模经济,在核心产业逻辑方面两者基本一样。故国民熟茶不构成对传统熟茶的否定,而是在大厂技术派的基础上进一步优化。以小青柑、茶化石为代表的新茶饮熟茶,做的是以创新为主的快消市场生意,等于另外开辟战场做茶,与传统熟茶PK处不多,相反传统经典熟茶技艺还能为其进行专业背书,增加卖点。但高端熟茶就不一样了,在某种程度上推动高端熟茶产业发展的茶企茶商,大都是专门对标传统熟茶的卖点与不足来做价值体系。下面,笔者列了15处老派与新派的PK:

地堆——离地,大堆——小堆,台地熟茶——古树熟茶,拼配熟茶——纯料熟茶,速成——慢养,少氧——多氧(半有氧发酵、富氧发酵),白沙井水——山泉水,发酵池——竹筐/木框,级别拼配——山头拼配,一次发酵——二次发酵(茶化石),自然菌群——人工添菌,醇厚——活性(回甘生津,有喉韵,具有老生茶口感的熟茶,后期转化空间大),只注重精制环节——从茶园到茶杯全程品控,不卫生——清洁化,大众——高端

如是,通过与1.0对立PK,来确立2.0的价值,给受众的感觉非常直观形象。在某种程度上,高端熟茶是对传统熟茶的大否定。高端熟茶,很大程度上是想复制生茶界山头茶在品质上对普通原料的碾压。但相比于生茶原料的决定性作用,熟茶的原料虽然也很重要,好料才能做出好熟茶,这也是业界的共识,但熟茶的山头料发酵,有个弊端,就是山头辨识度不够,不像生茶一山一味,山头特征明显。喝山头熟茶,缺乏明显的特征,老茶客用心体会,可能会喝出用勐宋料与用班章料发酵熟茶的细微区别,但大多数消费者是很难喝出来的。而且,也很难让大家为这点小区别而高溢价买单。

山头原料做熟茶,辨识度不高,无疑是硬伤。而且,熟茶极为强调时间法则。新生茶可以喝鲜明的山头特征,年份生茶可以喝醇化后的口感。许多消费者会追新茶,因为新茶一山一味比陈化多年的茶更鲜明。新茶与年份茶放在一起,可能有人选择新茶,有人选择年份茶,可谓萝卜白菜各有所爱。但是,新熟茶与老熟茶放在一起,估计大多数人会选择老熟茶,因为熟茶放长了更好喝的经验之谈,一喝就懂。这是因为熟茶做出来,有个缓慢的酯化后熟作用,需要长时间仓储,风味物质才会转化出来,茶叶变得越来越好喝:新熟茶(口感尚可)→摆三到四年的熟茶(口感较佳)→摆十年的熟茶(口感极佳)。由此可见,原料再好,也要受辨识度不够制约,而且需要时间去等。

接下来看工艺,大堆与小堆,地堆与离地,这些发酵方式的不同,对品质并不起决定性作用,更多的是造成风味的差异。比如大堆发酵的熟茶,跟小堆发的,都可以发高品质熟茶,但发出来,口感差异较大。传统地堆大堆发酵法的弊端,不是来自发酵方式本身的重大缺陷,而是过去熟茶卖不起价,大家发熟茶,只要品质过得去就行,没有精益求精,导致大堆发酵在人们印象中往往与粗放制造,不太卫生,用料差,口感欠佳,堆味重等缺点需要长时间仓储转化等,联系在一起。其实,现在发大堆熟茶,在熟茶2.0品质做茶理念的冲击下,也吸收了新派精细化、清洁化、深入控制微生物活动,让益生菌发挥作用,尽量减少腐败菌、杂菌,多产生风味物质、健康物质等新潮制茶理念,从而使品质大为改观。

近年来,大堆熟茶的品质大幅度提升。地堆发酵,也是类似,可以解决底部积水过多的问题,既吸收了所谓的地气,又不会滋生过多的腐败菌、杂菌。

至于轻发酵、养堆、仓储慢养等新概念,并不是从无到有的创新,而是传统熟茶制程中就有类似的做法,只是大家按经验埋头做茶,没去系统性总结与提升,形成理念体系而已。传统制茶本来就是一个复杂系统,有多种做法,现在新派强调的一些概念,许多过去也在做,只不过现在得到进一步深化与系统化,由经验进入到实证量化分析总结新阶段。

熟茶2.0很难解决辨识度与新不如老的问题,也许可以由熟茶3.0的科技熟茶来系统性解决。这也是康养熟茶时代的一大机会:通过技术创新,让熟茶像生茶一样辨识度高,新茶老茶各有各的好!

科技熟茶目前最大的痛点:品质得不到专业市场的认可,只能在非专业市场攻城略地,走食品→保健品→药品之路。要得到专业市场认可,必须能解决熟茶的品质痛点,比如辨识度,让新茶跟老茶一样好喝。用更多有针对性的菌方,生产更多的广受专业茶客喜爱的风味茶品。

概言之:熟茶1.0——传统经典发酵技艺,熟茶2.0——活性革命,熟茶3.0——菌方革命(一方一味,百方百味)。

(一)高端熟茶的原料与活性革命

1、原料提升,采用古树料、山头料、春茶发酵。

2、全程品控:传统熟茶注重精制,其他环节控制较弱,多厂家没话语权的经销商订制茶,这是没有形成全产业链品牌造成的。高端熟茶强调全产业链品质控制。

3、恢复与提升历史上的轻发酵传统,茶叶留有后期转化空间。

4、深入了解微生物机理,构建活性发酵体系,让发酵与仓储过程多长益生菌,抑制腐败菌、杂菌的生长。

5、关注风味物质、健康物质的形成,注重产品辨识度与差异化。

6、精细化生产,注重卫生。

7、小堆、离地、半有氧发酵、富氧发酵、山泉水发酵、春茶发酵、慢养发酵、古树发酵等新概念层出不穷。

(二)重资产的大厂技术派与轻资产的山头派

做熟茶,辨识度、老料与中老期熟茶库存是关键。熟茶建大仓储,压资金,属于重资产。做高品质熟茶,除了原料、工艺,仓储时间也很关键,三到五年,十年,都有一个品质大的变化。在大产业开发上,熟茶是重资产产业。

大厂技术派玩重资产:大拼配大堆发酵大仓储经典配方,消费金字塔结构,覆盖高中低市场。

山头熟茶派玩轻资产:小众圈子,中高档原料,小堆,小仓储。

大厂技术派经营关键词:老料多,大拼配,大堆发酵,大市场,规模化生产,经典配方。

山头派经营关键词:老料少,山头拼配,小堆发酵,小仓储,小圈子,定制化生产,山头原料。

(三)卖点

1、传统熟茶卖点:保健作用、适口性、性价比。

2、新派熟茶卖点:

高端熟茶——活性、收藏、审美、品位、品质;

国民熟茶——老传统新经典(传统熟茶在2.0时代的升级版),质优价平,老百姓喝得起的品质熟茶,可天天饮用的口粮茶;

新茶饮熟茶——网红脸,全新体验。以小青柑、茶化石为代表,是熟茶日常消耗的两大天王,掀起熟茶形态(独特造型,突破传统熟茶饼砖沱散四大形态)与冲泡的革命。

3、康养熟茶的卖点:大健康,全生活。

(四)轻发酵的三种技术模型与卖点:

1、发七成左右:半成品+仓储后熟。又叫慢养发酵(七分发,三分养)。轻发酵+养堆+成品仓储慢养,四到五年进入品饮期,跟茅台酒五年窖藏一样,存放十年品质更佳。

2、发5成左右,没发透,有明显缺陷,需长期仓储来改善品质,即发酵5成左右+干仓长期存放。

3、湿仓做旧:发三四成熟,进湿仓,做湿仓茶

卖点:老生茶的口感,叶底返青,回甘生津的熟茶。

(五)古树熟茶

90年代末到2007年,古树料便宜。2004年以前,台地比古树贵,厂家为控制成本,会收便宜的古树料发熟茶。2004年,古树开始贵起来,但云南茶区面积大,许多二三线茶山,古树很便宜,厂家会无意或有意收来发熟茶。

2008年到2010年,茶价下跌,许多地方古树茶没人收,价格不高,也会有人收来发熟茶。

2011年古树茶火热,古树以做生茶为主,但有些厂家会用捡剔下来的黄片发熟茶。极少数先锋实验派也会用古树料发熟茶,比如巅茶。

还有一些早期做茶的,比如澜沧古茶,早在2004年其做的古树熟茶就受市场追捧,于是一直坚持做古树熟茶,结果形成了澜沧味的古树熟茶传统。

(六)从发酵角度看品质风味的底层逻辑

酸味重——半成品,需继续发酵,让酸性物质转化为糖分;或者长期仓储退酸。

堆味重——发酵过程中腐败菌、杂菌多。

仓味重——进过高温高湿仓,退仓时间不够,或者退仓效果不理想。

发酵不足——酸味重,半成品,不适合品饮,要长期仓储来退酸方进入品饮期。

发酵过死——常见于重发酵发得过头,各种菌群大量死亡,堆味虽轻,可以品饮,但益生菌与活性物质大量损耗,健康物质与风味物质不足,也缺后期转化空间。

熟茶以发透为宗旨:重发酵发透不发过,轻发酵发透不发酸。除传统技术与熟茶2.0活性发酵技术以外,还可以用科技手段深度干预。传统与2.0技术,靠发养结合发酵法:轻发酵发透,重发酵在醇厚基础上保留一定活性。

熟茶三大技术:传统醇厚发酵技术——熟茶2.0活性发酵技术——科技普洱菌方发酵技术。

1、生产好熟茶的共性——做先透后熟的高品质熟茶

“熟茶发透+仓储养熟”是基础

(1)假说:抛出酸化期、糖化期观点,待科学检验。

酸化期(未发透的轻发酵新茶)→糖化期初期(发透的适度发酵新茶)→糖化期中期(发透的茶,存放三到五年)→糖化后期(广州存十年,昆明存二十年)

(2)影响品质风味的三大关键指标:

三大指标为,发酵不足,发酵透活,发酵过死。

发酵不足:处于酸化期,存十年(广东仓)到二十年(昆明仓),进入糖化初期。

发酵透活:处于糖化初期,存三到五年,进入糖化中期,存十年进入糖化后期。

发酵过死:制造酸味的微生物,与将酸性物质转化为糖等风味物质的酵母菌等大量死亡,茶叶活性物质大量损耗,后期转化空间有限,健康物质、风味物质不足。

(3)发酵三大风味技术模型:轻发酵、适度发酵、重发酵

发酵的成熟度不一样,品质风味差异很大,所以轻发酵、适度发酵与重发酵属于影响熟茶品质的风味技术模型。

检验技术模型的三大品质风味指标:发酵不足、发酵透活、发酵过死。

发酵以透活为基本要求。发酵不足,技术可以弥补。发酵过死,技术很难弥补。发酵不足,可以通过科技手段调整菌群生态与后天仓储养足。

重发酵的透与过:

透,是优秀指标。过,是品质缺陷指标。重发酵,只要发透而不发过,也能出高品质茶叶。

透——中茶的7581、科技菌方发酵(菌方发酵:用科技手段深入控制微生物生态系统)。

过——次品,健康价值与品饮价值不高。

轻发酵的透与不足:

透:三七开,糖化初期。

不足:尚处于酸化期,长期仓储来养足(短——湿仓,长——干仓),或者添菌来快速改善风味物质(控制菌群——科技发酵)。

适度发酵——透,处于糖化初期与中期之间。

2、经典风味的形成——地域与原料风格养成记

勐海味、昆明味、下关味,是地域风格模型。

澜沧味,是原料风格模型——古树熟茶(单山头——0086景迈料熟茶,多山头拼配——乌金)。

澜沧古茶,早在2004年其做的古树熟茶就受市场追捧,于是一直坚持做古树熟茶,结果形成了澜沧味的古树熟茶传统。

昆明茶厂,临沧料用得多,昆明气温比勐海低,尤其冬天,气候干燥,发酵模型就不同于勐海,发酵时间更长,形成独特的昆明味。

下关味也是如此。高原风,下关沱,带有独特的酸味,许多消费者就爱这种独特的味道。

原料、气候条件、海拔等的不同,决定了各地采用不同的发酵与仓储模型。关键点在于要将熟茶发透,将半成品用仓储养熟,形成独特的味道。

文章节选自《经典熟茶产业发展白皮书:如何做大康养文旅时代的中国茶》,云南省普洱茶协会&佳兆业茶业集团出版,作者李国标(笔名白马非马)

时间:2021年1月15日上午

地点:昆明云普茶厂

采访者:新茶媒、企业外脑、晓德书号

访谈对象:杨行吉

杨行吉,祖籍安徽,高级农艺师,享受国务院政府特殊津贴专家。1963年毕业于安徽农学院茶叶系,由国家统一分配到云南临沧茶区,任茶叶技术员,调查茶叶生产情况,帮助茶区规划茶园发展,用自己所学的茶叶知识理论,教茶农科学种茶、制茶、提高茶叶品质,实现增产增收。六十年代大多数茶区农民只会简单地做晒青毛茶,红茶很少做,炒青、烘青更不会做,为此,他每到一处都教茶农做红茶、炒青茶和烘青茶,在全区逐步地推开了红、绿茶制作。

1980年杨行吉被任命为临沧地区茶科所所长,在一座荒山坡地上,带领了几位同志创办了临沧地区茶叶科学研究所。建盖茶叶初、精制车间400平方米,茶叶生化室一间,150平方米,四层职工宿舍一幢。还租用附近生产队荒地100亩,作为茶叶栽培试验基地,边建所、边生产、边科研,仅用了两年时间,很快在租用的土地上,栽种了茶叶良种,三年后初见成效,亩产达百斤。同时还在茶科所附近生产队几十年的老茶园里,进行老茶园改造试验、台刈修剪试验,仅用两三年,使几十年的老茶树变成了青青茶园,亩产达百斤以上。之后,他以点带面,把试验成果在全区推广使用,对改变临沧茶园面貌,增加产量,增加茶农收入,起了重要作用。

1981年,杨行吉开始新的试验课题,大胆革新红碎茶,取消单独萎凋工序,进行“红碎茶初制新工艺及新机具”试验项目。经过三年多批次不断试验,1983年经全国有关茶叶专家、学者等20余人现场鉴定,得到了高度认可,在同行内属全国首创。新工艺彻底改变了原经萎凋老工艺的茶叶品质,新工艺制出来的红碎茶品质,突出浓、强、鲜,经生化测试结果,茶黄素、茶红素、水浸出物、氨基酸等均比老工艺制出的红碎茶多,同时还可以节省时间,降低成本。老工艺必须经过8—10小时萎凋,才能揉切、发酵,而新工艺现采下的鲜叶及时就可以制造,既省时又省工。

1983年“红碎茶初制工艺及新机具”试验成果被评为省科技进步二等奖;1985年他被评为高级农艺师;1989年省政府授予有突出贡献的优秀专业技术人才称号;1992年享受国务院政府特殊津贴。

1984年,杨行吉调临沧地区外贸局任副局长,主管全区茶叶产、供、销工作。在任期间,多数时间仍到全区各个初、精制茶厂指导工作。为了加快全区经济发展,搞活经济,在地委、行署的领导下,除完成省茶叶公司调拨任务外,他还组织全区各茶厂和其他茶厂的部分工夫红茶、红碎茶直调广东省茶叶进出口公司出口,使各个茶厂增产增收,多创外汇,加速了全区的经济发展。

1985年他调临沧地区茶叶局任副局长,在地委、行署直接领导支持下,在一块空地上盖起了办公室、宿舍、试验车间,同时还在海拔2200米以上的20亩茶地上进行茶树快速高产试验。三年成园投产,亩产达200公斤,成为全区的样板茶园。他还在茶叶局下成立了临沧地区茶叶公司,成为产、供、销一条龙实体单位,专门为全区各个茶厂服务。同时还帮助公司茶叶技术人员和工人,在试验车间里,进行各类茶叶试验,其中普洱茶继茶科所为重点试验,经过多批生产试验,初步获得成功,并在全区推广生产普洱茶。

1989年他调到云南省农业厅下属单位省农工商实业公司任经理。1990年省农业厅准备自己办茶厂,他被抽调筹办,在农业厅生产基地大普吉,建立简易厂房400平方米,购置了茶叶机械设备,在一年内筹备基本就绪。1991年茶厂正式成立,他被任命为厂长,主要研究加工普洱茶系列产品,直至1998年退休。

2000年他与云南农业大学周红杰教授合作,进一步深化普洱茶研究,从事生物化学变化与普洱茶的品质的关系研究,该厂成为云南农大的普洱茶研究教学基地,茶厂提供生产工艺研究,农大对普洱茶工艺中微生物参与进行分析试验研究,经过多批次反复试验研究,普洱茶加工工艺得到了很大提升,为生产高品质普洱茶奠定了基础。

2021年1月15日上午,新茶媒丶企业外脑联合晓德书号一行,到昆明几十公里郊外的昆明云普茶厂采访老茶人杨行吉。

杨老师师承茶界黄埔军校——安徽农学院,陈椽前辈嫡系,60年代建临沧茶科所,70年代自发研究发酵熟茶,80年代筹建花园茶厂,德高望重,成绩斐然。

采访中任你茶界敏感疑问尖锐话题,杨老师毫无忌讳,有问必答,他说:"所谓专家,除了理论学问做得好,最重要的是能用专长帮助企业发展。"

向心怀坦荡正直无私的老茶人致敬!

以下是访谈内容:

【问】:我们了解到杨老师是六十年代到的云南临沧,请问那个时候临沧当地做的是什么茶?【杨】:晒青茶,也有少量的红茶。但制茶工艺极其不规范,一家一户做的茶,工艺基础整体较差。

【问】:那时,当地喝的是什么茶呢?

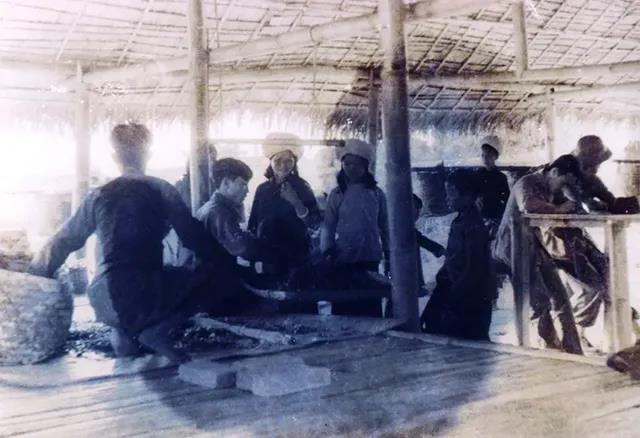

【杨】:也是晒青茶。但是我对现在一昧强调的老式做法(传统工艺)有些看法,当年外面的人很不接受云南茶,当然有云南茶浓强度过高是一个原因,更重要的是因为云南粗放式的制茶工艺。那个时期的云南茶区普遍现象是:条件艰苦、设备简陋、工艺简单,经常见到农户背着娃娃上山采茶,回来后搭一个三脚架煮完饭就开始用这口锅杀青了,杀青完后开始揉茶,不是用手揉,直接用脚搓啊!搓完后放到簸箕里,有太阳的时候就拿出去晒了!这样的环境下怎么能做出好茶呢!

【问】:那其它茶区比如版纳、思茅的情形又怎么样?

【杨】:都差不多啦,普遍都比较落后。

【问】:六十年代在云南有没有普洱茶的概念?

【杨】:有了,当时勐海茶厂也想做,因为香港澳门那边有需求。当时做绿茶的多,雨水天的夏茶,毛茶积压在简陋的临时仓库里拉不回来,经常被雨淋,到了秋季拉回来颜色都变了,检验一下也是可以卖到港澳一带的。但这种茶只能算是自然发酵,也不叫普洱茶,压成饼的话叫青饼,泡出来的汤色也显红。当时勐海茶厂的厂长是唐庆阳,老家和我挨得很近,口音也相似。我试了一下这种茶,发现霉味很重,我说这茶怎么能喝呢?唐厂长答:小伙子,要学一下!我们要把这种人工发酵的普洱茶研究出来,意义很大呢!但当时我很不感兴趣,就一直没在意。

【问】:当年的茶区大树茶多不多?

【杨】:很多啊!不过那个时期砍树现象就很严重了,就像勐库的小户赛,有上寨、中寨和下寨,茶树的气候、土壤和品种都一样,为什么现在中寨的茶价最高?中寨的拉祜族跟我说:以前他们寨子的汉族人想增加产量,把树砍了发的就多,我们不想赚那么多钱,就没砍,结果现在我们的茶比他们的值钱了!

【问】:说到大茶树,想请教下杨老师,树龄大的茶树和树龄小的茶树,哪一种茶的口感会好一些?

【杨】:我认为,在同一块地方,树龄大的茶树口感上要比树龄小的好。还要注意,茶树周围有没有水果树,比如2002年有茶农给我推荐一棵很大的茶树,我买了他的鲜叶,但是做出来的茶并不好吃,后来才发现这棵大茶树周围有很多核桃树,核桃树对茶树影响很大,这种环境下的古树茶,甚至不如台地茶好喝!此外,还要看茶树的朝向,像冰岛,周围也有很多大茶树,为什么就老寨的最好?除了朝向,还有茶树不密集,土壤能提供充足的营养。

【问】:当时临沧有没有做紧压茶的?

【杨】:当地就是做成散的自己吃,如果茶厂要调货,比如下关茶厂要货,就必须用马帮驮,散的体积太大,就洒一些水压在箩筐里驮运。那个时候马走的慢,天气又热,驮到茶厂要十多天,茶汤的颜色都开始变红了。当时下关茶厂的原料用量,临沧茶占的比重还是很大的,如果要1万担,临沧这边起码要供应六千担。下关主要是做边销茶,所以临沧供应的料也是以老叶子为主。下关做的紧压茶,苦涩味下降了很多,一开始我也不知道,后来临沧这边觉得原料成本太高,和下关茶厂讨价还价,谈不拢,就决定自己生产。茶做出来后送到迪庆,结果人家不接受,原因是——苦涩味重!我们这才知道,下关做的紧压茶,是经过发酵的,此外还掺了一部分的烘青料。

【问】:请杨老师介绍一下1980年筹建临沧茶科所的情况?

【杨】:当时是为了研究红碎茶,一开始是省茶叶公司提议,在风庆茶厂搞,几次试验下来没有成功。临沧地委决定自己搞,我们就建了临沧茶科所自己研究。茶科所有了成果之后,省茶叶公司和外贸局又出面了,说是得打省里的牌子,这才投了科研经费。

【问】:89年筹建的茶厂是哪一个茶厂,是省茶叶公司的吗?

【杨】:那个是花园茶厂,是农业厅下属的一个茶厂,我之前在临沧茶叶局,因为我和外贸部的出口公司比较熟,方便办理出口许可证,所以89年调我到农业厅在昆明大普吉筹建花园茶厂,主要是生产普洱茶,也就是现在的熟茶。

【问】:熟茶工艺中,原料的老和嫩对发酵出来的熟茶有什么影响?

【杨】:原料嫩的话,发酵出来的茶滋味比较单一,老的料一般都是成熟的叶子,发酵的熟茶滋味丰富一些。一般较嫩的料如单芽做的熟茶比较好看,但用量少。比如这个土司砖,用的原料就比较粗老,很受广东一带茶友的欢迎。

【问】:在昆明发酵熟茶用的时间有多少天?

【杨】:在哪里发酵时间都差不多,主要还是看原料的状况,一般在昆明发我们用70多天,有的原料也会到80多天。

【问】:用古树茶为原料发的熟茶和用一般料做的熟茶口感区别大不大?

【杨】:区别还是很大的,一般懂茶的都能喝得出来的,主要是成本高,价格也贵些。

【问】:云南有很多茶区,临沧就有勐库、永德、凤庆等,哪一个片区的原料制作熟茶品质上有优势?

【杨】:我们考察原料,主要是看它的浓淡,不管哪个茶区,如果发酵出来的熟茶浓强度高,我们就认可它。

【问】:杨老师对普洱茶的前景怎么看?

【杨】:今年茶行业市场很不好,但我们的熟茶还是供不应求的。熟茶有一个最大的好处,就是养胃,这个保健功能是非常明显的,所以我非常看好熟茶的前景!

【问】:杨老师研发熟茶有多少年了?

【杨】:我在60年代也就开始研究,但都是私下里小规模的尝试,真正大规模做熟茶,还是从花园茶厂开始的。

【问】:杨老师对熟茶的“堆味”怎么看待?

【杨】:我没做过这方面的科学研究,所以堆味怎么产生的我不知道。但我知道怎样避免堆味,在发酵过程中从技术上就可以解决,我们可以做到刚出厂的熟茶就没有堆味!熟茶发酵的规律,至今没有人成功做过较为系统的科学研究。

【问】:杨老师对现在的“小堆发酵”、“木框发酵”怎样看?

【杨】:这是做样子,做宣传样子!我试过了,效果不好!

【问】:熟茶的樟香味是原料的因素,还是工艺的因素?

【杨】:是仓储的因素,主要是湿度!

【问】:普洱茶在云南哪几个地方存放适合一些?

【杨】:临沧、勐海、思茅都挺好,此外蒙自也不错的。

【问】:杨老师如何理解勐海味?

【杨】:勐海味我不知道,我只知道与原料无关,主要还是人和工艺的问题。不是只有在勐海才能发酵出好的熟茶!

【问】:杨老师做熟茶这么多年,能不能透露一下熟茶工艺最大的技术改进在哪方面?

【杨】:就是原料、温度、湿度、空气、水这些因素的合理调配!

【问】:当下普洱茶的制作比较混乱,特别是茶区的毛茶制作,有很多专家说法都不一致,有没有必要统一管理?

【杨】:现在我们很多地方的技术干部都是靠嘴皮子,只会讲空话,那些所谓的专家,连一款像样的茶都出不来!我认为作为专家,应该凭借自己的专业专长,帮助企业、茶农做出让大家都满意的产品,这才是专家!生茶和熟茶还是应该分开,统一叫普洱茶不合理,各有各的属性,大米和米饭毕竟不是同一种食品。

【问】:晒青毛茶的手工杀青和机器杀青,杨老师怎么看?

【杨】:别人怎么看我不知道,但手工杀青的茶我是不会要的!

晓德书号团队和杨行吉老师合影

晓德书号团队和杨行吉老师合影

全体采访人员和杨行吉老师合影

全体采访人员和杨行吉老师合影

文:刀哥

图:王磊

资料提供:昆明云普茶厂、企业外脑、新茶媒团队、晓德书号团队