晚唐赵州从谂(778—897)禅师“吃茶去”法语,为著名“赵州公案”,又称“赵州禅”,早已在海内外广为传播。最近发现,稍早于从谂的明州(今宁波)天童寺咸启禅师亦留有法语“吃茶去”,亦作“且坐吃茶”。其中后者,已在包括日本在内的海内外传播,并衍生出“老来无力,且坐吃茶”“闲来无事,且坐吃茶”等语。

咸启禅师(?—约860),生平未详,曾住苏州宝华山。宋代佛教经典《景德传灯录》《五灯会元》有目无传。据《天童寺志》记载,其为天童山第七代主席,于大中元年至十三年(847—859)住持该寺,弘扬洞山宗风,为天童寺曹洞宗始祖。咸通元年(860)3月,懿宗皇帝赐其紫衣一袭。宋代以后,该寺曹洞宗多日本、朝鲜半岛法嗣,以天童寺为祖庭,今常来朝拜。

清康熙(1662—1722)刻本《天童寺志》记载,唐宣宗大中元年,禅师咸启住持天童寺,建立十方住持制。

《景德传灯录》记为“吃茶去”

记载咸启禅师茶语的佛典有2种版本,先是宋景德元年(1004)释道原所撰佛教史书《景德传灯录》卷十七《天童咸启》记载:

明州天童山咸启禅师。先住苏州宝华山。

僧问:“如何是本无物。”师曰:“石润无含玉,矿异自生金。”

伏龙山和尚来。师问:“什么处来。”曰:“伏龙来。”师曰:“还伏得龙么。”

曰:“不曾伏这畜生。”师曰:“吃茶去。”

简大德问:“学人卓卓上来请师的的。”师曰:“我这里一屙便了。有什么卓卓的的。”曰:“和尚恁么对话。更买草鞋行脚好。”师曰:“近前来。”简近前。师曰:“只如老僧恁么对,过在什么处。”简无对。师便打。

古本《景德传灯录》书影

该公案分为三层意思:一是与僧人机锋对话中,以偈语“石润元含玉,矿异自生金”回应僧人“如何是本无物”,说明有些名石,看似与普通石头无异,谁知其蕴金含玉,虽是天生,其中亦有特定因缘。该语同时揭示出金玉难得、人才难得之哲理。二是伏龙寺一位僧人,到天童拜访咸启,一番关于有否伏龙的机锋对话之后,主人让客人“吃茶去”,止住话头。按语意理解,当时主、客前面是放有茶盏或茶碗的,可以随意饮用。这一记载,把传统茶产区天童寺之茶禅历史远溯至唐代。三是简大德不懂咸启机锋妙语,主人不满其应对,却又不能说出个所以然来,自然上前抓住他就打。另有《景德传灯录》卷十一,记载咸启为杭州径山鉴宗大师法嗣。《天童寺志》记载记载其为洞山良价法嗣。

宋《五灯会元》记为“且坐吃茶”

《五灯会元》卷十三《明州天童咸启禅师》记载大同小异,其中次序有调整,将第一则调到了第三则:

(师)问伏龙:“甚处来?”曰:“伏龙来。”师曰:“还伏得龙么?”曰:“不曾伏这畜生。”师曰:“且坐吃茶。”简大德问:“学人卓卓上来,请师的的。”师曰:“我这里一屙便了,有甚么卓卓的的?”曰:“和尚恁么答话,更买草鞋行脚好!”师曰:“近前来。”简近前,师曰:“只如老僧恁么答,过在甚么处?”简无对。师便打。问:“如何是本来无物?”师曰:“石润元含玉,矿异自生金。”问:“如何是真常流注?”师曰:“涓滴无移。”

其中第三则对话增加了后一句,可见《五灯会元》编纂者大川普济还参考了“五灯”之中其他灯录或史料。

中华书局1984年版的《五灯会元》书封

咸启法语“吃茶去”或“且坐吃茶”,稍早于从谂禅师“吃茶去”,于茶文化历史,尤其是茶禅历史颇有意义,形成南有咸启,北有从谂之茶禅格局。

“吃茶去”“且坐吃茶”各有妙处

咸启禅师于大中元年至十三年(847—859)住持天童,说明其住持之前已入驻该寺,至大中十三年(859)或因年老有病,退居二线。大中十四年(860)由单名义禅师接替住持,其时咸启禅师或病或圆寂,其终老于该寺并有灵塔,其卒年约860年。

咸启“吃茶去”或“且坐吃茶”之禅语,其住持任前或任上所说均有可能,今取其概数任上中期853年左右。再看从谂禅师,各类佛教经典记载其事迹,多为唐大中十一年(857)80岁住持赵州观音院之后,尤其是禅语“吃茶去”,即称为“赵州公案”。从谂谥号“真际禅师”,《赵州真际禅师行状》记载其:“年至八十方住赵州城东观音院,去石桥十里已来。住持枯槁,志效古人。僧堂无前后架,施营斋食。绳床一脚折,以烧断薪用绳系之。每有别制新者,师不许也。住持40年来,未尝赍一封书告其檀越。”这说明当时地处偏僻的赵州观音院破败不堪,生活极为艰辛,从谂作于其时的《十二时歌》即是当时生计之写照。

古代经济困难,北方更甚,如此窘境,少至三五年,多则十几年,达到初成、中兴均为正常,而要名声在外,僧众慕名来访,则需更多时日。同样以大概率来说,40年取其中,“吃茶去”公案则发生在877年左右,晚于咸启禅语“且坐吃茶”20年左右。仔细品味,“吃茶去”“且坐吃茶”禅语各有妙处,前者或为真实吃茶,或为口头禅语,并非真正意义之吃茶,而为断喝止念,开示人生重在感悟、顿悟、觉悟,影响深远。后者则有安驻当下自在闲适之意,宜于僧俗日常生活。

“且坐吃茶”传播古今中外

众所周知,“吃茶去”禅语作为茶文化第一公案,早已广为传播。“且坐吃茶”禅语古今中外同样有传承。据不完全统计,《五灯会元》就记有9例“且坐吃茶”,其中唐代2例,五代1例,宋代6例。

北宋宁波奉化雪窦寺高僧雪窦重显(980—1052),有偈语引用咸启禅语云:“踏破草鞋汉,不能打得尔。且坐吃茶。”北宋临济宗杨歧派开山祖师杨歧方会(996—1049),其语录中竟有“且坐吃茶”8处之多,如“更不再勘,且坐吃茶”“上座勘破,且坐吃茶”“不得错举,且坐吃茶”“败将不斩,且坐吃茶”“柱杖不在,且坐吃茶”“将头不猛,累及三军。且坐吃茶”“实头人难得,且坐吃茶”等等,看来他是以此作为口头禅了。

日本茶道代表人物高僧南浦绍明(1235—1308),曾师从宁波象山籍径山寺高僧虚堂智愚9年,通晓中国佛教与茶文化。日本大灯国师宗峰妙超(1282—1337)拜其为师,初次见面,南浦绍明所说偈语便是“老来无力,且坐吃茶”。

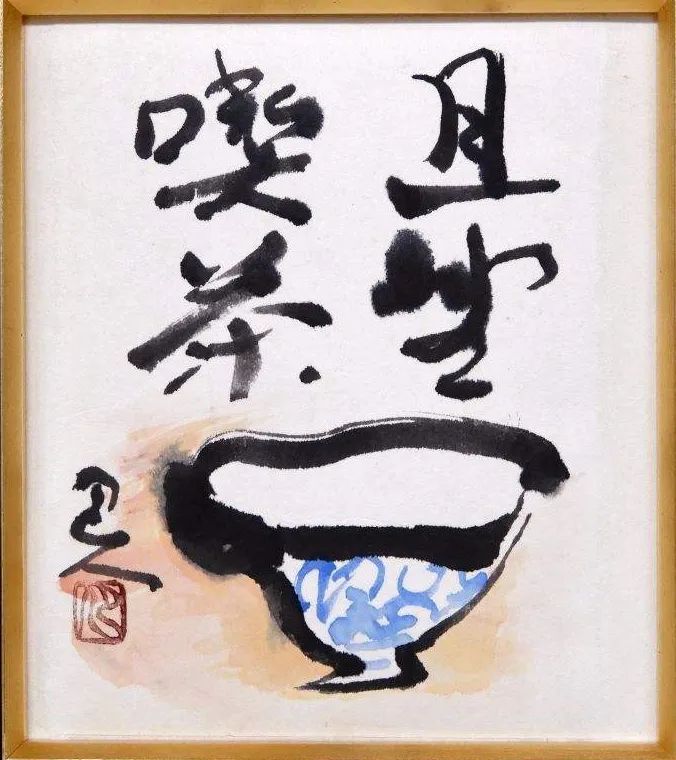

日本当代著名僧侣画家岩崎巴人(1917—2010),作有茶文化书画《且坐喫茶》,画面上为中文“且坐喫茶”,其中“喫”为繁体字;下为一青花黑口变体瓷碗;左下有“巴人”落款钤印,古朴雅趣。

日本当代著名僧侣画家岩崎巴人茶文化书画《且坐喫茶》

今台湾、厦门等地,均有茶企业以“且坐吃茶”作为商标字号或包装标识。

2018年,广西壮族自治区级非物质文化遗产末茶(擂茶粉)手工制作技艺代表性传承人张汉秋,创作《秋歌三茶》之三主题歌《且坐喫茶》,喜闻乐见,在地方、中央电视台等媒体播放,获得全球客家流行金曲榜十大金曲奖和最佳作词,与该剧插曲《茶经》一起刊登刊物《词刊》上。

《且坐喫茶》歌曲之创作灵感,来源于昭平市千年古镇黄姚兴宁庙古匾“且坐喫茶”。该匾出自清代黄姚镇著名诗人林作楫,乾隆三十年(1765),镇上重修兴宁庙,请他献墨宝,他挥毫写下“且坐喫茶”,刻匾后挂于庙里传承至今,成为茶乡昭平先人种茶、制茶、喝茶的最好见证。

广西昭平市千年古镇黄姚兴宁庙古匾“且坐喫茶”

来源: 中国茶叶

如涉及版权问题请联系删除

茶是全球最受欢迎的饮品之一,也是中国传统文化的标志性符号。“以茶为媒、以茶会友”,茶文化已然成为促进人际交流的重要纽带。

近年来,浙江认真贯彻落实习近平总书记“三茶”统筹发展理念,挖掘好浙茶文化内涵,汇集了一批传统种茶、采茶、制茶等历史人物故事,搭建好茶文化平台载体,建成了一批茶博馆、茶庄园等文化新阵地。做好茶文化与美丽乡村、古镇乡韵等深度融合文章。2022年,全省茶休闲、茶旅游、茶养生等第三产业产值达150亿元。茶之雅致,愈发深入人心。

历久——来自历史的底气

“我们要做好申遗后半篇文章,更好地弘扬茶文化。”5月16日,浙江省非物质文化遗产保护协会茶文化专业委员会在杭州成立。当天,近百名茶专家齐聚一堂,共话茶文化发展。

国家级非遗紫笋茶制作技艺传承人郑福年告诉记者,去年11月,“中国传统制茶技艺及其相关习俗”成功列入联合国教科文组织人类非遗代表作名录,这为中国传统制茶工艺的传承发展以及新一代传承人的培养注入了强劲动力。

如今,我省拥有国家级绿茶非遗制作技艺4项,国家级绿茶非遗制作技艺传承人两位,省级茶叶相关非遗制作技艺16项,茶叶非遗传承人超过100人。

浙江是中国茶文化的重要发祥地。被世人誉为“茶叶百科全书”的《茶经》,落笔于此;日本茶道,源起流传千年的“径山茶宴”……

相传,浙江栽茶始于三国时代。今存于临海盖竹山的葛仙茶园、天台华顶山归云洞的葛仙茗圃遗址可以为证。

“进入唐代,随着社会发展与佛教昌盛,茶叶正式奠定食用功能并兴起。人们的烹茶方式也逐步从‘生叶煮饮’转变为‘蒸青捣焙’,饮法也由豪放煎饮提升为细煎慢啜式,传承了带有宁静淡泊之气的饮茶艺术。”省茶叶学会秘书长王岳飞告诉记者,彼时饮茶尤为僧家所看好,迅速在各寺院形成“茶禅一味”。

到宋朝时,举国上下饮茶成风,茶事的仪式和美学逐渐被推向一个全新的高峰。“茶会”“茶宴”之风盛行,点茶、茶百戏等极具观赏价值的茶事美学应运而生。伴随茶事在民间的逐步普及,茶文化慢慢流行起来。

由此,一首首颂扬浙茶的诗词被载录,一段段与浙茶相关的佳话被流传。“烹煮黄金芽,不取谷雨后”,说的是西湖龙井之珍贵;“我是江南桑苎家,汲泉闲品故园茶”,讲的是绍兴日铸茶之乡愁……

“据史载,乾隆曾六下江南,四次巡幸龙井茶区,五次为龙井茶作诗,回京后又写了两首歌颂龙井茶的追忆诗,足见其对龙井之喜爱。”杭州市西湖区龙井茶产业协会负责人商建农说,坊间曾流传,当年乾隆退位时,群臣请:“国不可一日无君!”乾隆笑答,“君不可一日无茶。”

各方名家对浙茶之钟爱之褒赞,为浙江留下了极为珍贵的精神财富。

弥新——来自时代的朝气

2017年,首届中国国际茶叶博览会在杭州举办,习近平总书记发来贺信指出,共同推进世界茶业发展,谱写茶产业和茶文化发展新篇章。

2020年3月31日,习近平总书记在浙江考察时对西湖龙井茶炒制技艺省级非遗传承人樊生华说,“两个巴掌做出来的东西,有些科技还是无法取代的。”

1个多月后,也就是2020年5月21日,是联合国确定的首个“国际茶日”,习近平总书记再发贺信。

……

浙江深入贯彻落实总书记对茶文化保护传承发展的殷殷嘱托,做强做大茶文化传承弘扬平台,推进茶旅融合发展,不断提升茶文化的影响力。

“茶文化是伴随着商品经济的出现而形成的极具地域特色的文化形式,在其发展过程中融入了诸多元素。因此,它必然是随时间与社会特征而逐步演变的。”中国国际茶文化研究会学术委员王建荣如是说。

现在的浙江,很多茶区通用时尚化、年轻化、国际化的表达,让茶文化更接地气,又与众不同。在安吉的宋铭茶文化主题园区,穿梭于茶楼、茶馆、茶餐厅以及茶养生馆、茶书院等茶主题空间,浓厚的文化气息扑面而来。每到春茶季,五湖四海的游客来此共品茶香、共叙茶缘、共商茶业。

“溪水清清溪水长,溪水两岸好呀么好风光……”在泰顺县,有这样一首脍炙人口的歌曲,曲调清新,节奏轻盈,勾勒出了江南茶乡的明媚春色,吟唱出了茶农采茶时忙碌而欢乐的景象。

“这首歌在全世界发行了100余种版本的唱片专辑,周总理亲自为它改过词,联合国教科文组织把它评为‘亚太地区风格的优秀教材’。”谈起这首歌,泰顺县东溪乡乡长范晶晶如数家珍。她表示,近年来,通过深挖《采茶舞曲》文化内涵和价值,东溪乡借音乐名曲谱发展新“曲”,规划了“一曲、一园、一会、一镇、一业”的发展蓝图,打造出一座别具特色的音乐小镇。

如今,泰顺县茶园面积达8.8万亩,茶产业链综合产值12.3亿元,每年带动农户人均增收7500多元,其背后离不开《采茶舞曲》的推动。

对于东溪乡乃至泰顺人民而言,它已不仅是一段动人旋律,更是一首“共富曲”。细品这“弦外之音”,正是茶文化融于茶经济的“余音绕梁”之效。

茶博会作为向国际舞台弘扬茶文化的窗口,浙江展示的深耕成果绚丽夺目。

焕活——来自山水的灵气

好山好水,方出好茶。

就如西湖龙井在中国茶界的“江湖地位”,是与杭州的山、杭州的水相互成就的。西湖龙井所产生的辐射价值也已超出茶叶本身,其茶文化俨然成为杭州历史文化名城的重要组成部分。

放眼全省,如西湖龙井般实现茶文化、茶经济互相交融发展的,渐有百花齐放之势。

径山茶宴,是唐宋时期余杭径山万寿禅寺接待贵客上宾时的一种大堂茶会。从张茶榜、击茶鼓到谢茶退堂,有10多道极为严格的程序。这些程序体现的正是那个时代禅院清规礼仪及茶艺的完美结合。

“从2014年复兴以后,径山茶宴每年都会举行。”杭州市余杭区径山茶炒制技艺非遗传承人俞荣华说。

近年来,通过茶文旅融合,径山茶实现年销售总额13亿元,三产产值近35亿元,其中带动乡村旅游营收近7亿元,径山茶品牌的传播力和影响力显著提升,径山茶文化茶技艺也从“非遗殿堂”走进了人们的日常生活。

如今,径山村游客接待中心,每个月要接待茶体验者200多人次。越来越多的年轻人,在品茶、制茶的体验中读懂了浙江茶文化。

“山、寺、茶”——分则各自为王,合则天下无双。1200多年前,茶圣陆羽在《茶经》中写下“紫者上,笋者上”。这让产于长兴县的紫笋茶从籍籍无名瞬时名噪大唐,被列为当时的“贡茶”。

唐大历五年(770年),大唐贡茶院也因此选址于此,它是督造唐代贡茶顾渚紫笋茶的场所,更是全国有史可稽的首座茶叶加工场。“今年一季度就有3.5万人次前来体验茶学游。”大唐贡茶院总经理林瑞炀说,大唐贡茶院的“出圈”,也带火了水口乡的农家乐。据统计,今年“五一”假期,水口乡游客量达61万人次,农家乐收入近3500万元。

而在浙西南,位于松阳县新兴镇的大木山骑行茶园是国家4A级旅游景区,也是国内首个将自行车骑行运动与茶园观光休闲融合的旅游景区。

在这里,你可以骑着单车观美景,微风与茶树擦肩而过,沙沙作响。在这里,运动伴着满目绿意,伴着阵阵茶香。在这里,银猴鲫鱼、茶叶沙擂、茶香葱肉饼等美食,食材融入茶元素,奇妙滋味让人难以忘怀。

松阳县茶产业发展中心主任钱园凤介绍,2022年,松阳县茶叶全产业链产值达135亿元。

千年前,这片古老东方的小小树叶,便在浙江开启了曼妙旅程。千年后,浙茶之美终于名扬四海,造富一方。“浙”缕茶香,正飘向下一个春天。

记者:杨怡

来源:浙江农业农村,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

前言

本文日文原文刊载于《人民中国》web杂志2020年10月,由元泰之友的日本专栏作家须贺 努先生撰文。须贺 努是一位日本专栏作家,也是一位经济观察员。他30多年前来到中国读书,后来又在驻中国地区的金融机构工作。7年前,他在博客上开辟《茶旅》专栏,继而在日本的期刊《茶》上开设了专栏。目前,他已经陆续走访了与茶有关的23个国家、100多个城市,为以后的写作做准备工作。

2013年,他开始系统地探访考察中俄万里茶道,一年有200多天都在万里茶道上。须贺努走访了中国、蒙古国、俄罗斯的20多个与万里茶道有关的节点城市,与茶农交流,向当地文化人士请教。

注:每月1次连载

第十七篇:泰国北部 原国民党华人制茶(2)

观光茶园和泰国的变化

美斯乐是一座华人聚居的城镇,但阿卡族(东南亚对哈尼族的称呼)和傈僳族等少数民族主要以采茶、制茶为生。在一片分布在缓坡上的茶田中,三名采茶女一边唱着动听的歌曲一边采摘茶叶。一曲终了她们开始大声聊天。遗憾的是她们只会用汉语说“我不会说汉语哦”,之后又朗声大笑。

采茶是件辛苦活儿。采茶人通常用歌唱,大声谈笑的方式来缓解疲劳,昔日的日本也曾有这种场景。听说现在愿意做这种辛苦活儿的人越来越少,年轻人都去城市谋生了,所以这里的劳务费也随之上涨。手工采茶的未来发展恐怕也会越来越艰难。

我在位于美斯乐村边的广场上偶遇了一次以茶为主题的村办活动。阿卡族和傈僳族男女身着民族盛装载歌载舞。这种场景在印度大吉岭和缅甸掸邦也似曾相识,让我感受到了这片广袤土地之间的联系。

农历新年时,我曾路过阿卡族居住的小村庄。不经意间发现他们正在打年糕,忍不住下车一探究竟。女人们正在将刚打好的年糕整理成圆饼,俨然一幅日本正月做年糕的场景。这让我想起外婆曾一边递给我刚做好的年糕一边说:“很好吃哦,快吃吧!”刚打好的年糕有丝丝清甜,软糯美味。

孩子们在周围快乐地玩耍。原来新年的脚步竟也走到了这小山村中,一派浓浓的节日气氛。这里的人们似乎也会放风筝抽陀螺,风俗和日本极其相似。这不就是日本的过年场景吗?从前我在缅甸掸邦也曾遇到过很多日本的原始风景和与日本相似的饮食习惯。没想到这里也保留了和掸邦类似的风俗。我在缅甸时,经常被人说是“缅甸人转世”,看到这里的茶田之所以能让我心情平静,不仅仅是因为茶田的美,或许更因为这是我内心深处的原始风景,触景生情不禁泪湿眼眶。

我还走访了和上期介绍过的李泰增先生经营的增福茶园齐名的茶界实力派——芙蓉宫有限公司。这两家企业都在清莱机场开设了门店,且非常知名。接待我的人叫伍昌玉,虽然年轻汉语却很流畅。芙蓉宫店铺的卖点是可以眺望茶田。午饭餐桌上摆满了猪蹄等当地特产和新鲜蔬菜等美食。当然也可以在这里买茶,公司正在向最近流行的观光茶园发展。

伍女士的父亲伍国荣董事长也是国民党士兵,他是最早在美斯乐创建茶园的人。看其外表像是农民,观念却很新潮,美斯乐的象征——以硕大茶壶为造型的纪念雕塑就是由他们公司建造的。望着坐落在店铺旁边斜坡上的茶园,伍先生无限感怀地对我说:“我是在30年前开垦这片土地开始种植茶树的。”而且,30年过去了,他仍在继续开垦这片土地,准备种植新的茶树,令我由衷敬佩。这种不屈的精神,或许是年轻时在军队养成的吧。

顺便推荐一下,要想了解美斯乐和国民党的历史,可以去泰北义民文史馆参观。那里展示了云南四川的原国民党军队是怎样流落到此地,并定居泰国的历史,看后很有收获。这是一段鲜为人知的历史,但因为和茶业发展密切相关,所以如果对茶业历史感兴趣,建议一定要学习一下。

然而,无一例外,美斯乐的茶界也面临制茶成本上涨的苦恼。如前文所述,陡坡上的采茶工作由少数民族承担,尽管劳务费和中国等地相比较为低廉,但最近一段时间,也曾有过一年上涨50%的情况,人工费和人手不足都是亟待解决的问题。

李泰增先生说:“成本上涨是亚洲各国面临的共通课题。如何生产出高品质茶叶,扩大销路才是生存的关键。”他曾亲自到全世界举办的各种茶叶论坛上发表演讲,宣传泰国茶叶的优点。最近,开始致力于生产有机茶,甚至获得了欧盟的有机认证大受好评。只不过今年由于新冠疫情,经营情况可能会受到很大影响。

李先生还有一个期待,那就是泰国人的观念变化。之前介绍过,人们一直以为泰国人不喝茶,然而近来随着养生热潮的兴起,泰国人也开始关注茶叶的功效。至少到美斯乐旅游的泰国人在增加,在渴望“和大自然亲密接触”的同时,茶叶似乎也正在成为适合他们的饮品。

如果消费能力日益提升的泰国中产阶级能够认识到茶叶的好处,继续饮茶,这对泰国的制茶产业而言将是无与伦比的幸事。而看到怕冷的泰国人在凉爽的美斯乐裹着羽绒服支起帐篷,享受露营之趣的身影,也让我深深感受到了时代的变迁。

茶旅人:须贺 努

原标题:【茶世界】中国与亚洲·通过茶叶探究华侨&华人的今昔 | 第十七篇:泰国北部 原国民党华人制茶(2)观光茶园和泰国的变化

注:内容转自元泰茶生活,贵在分享,如涉及版权问题请联系删除