最近去了一趟湖南安化,没想到原来车水马龙、熙熙攘攘人群的安化黑茶一条街,竟变得如此落寞,街上冷冷清清,大多数黑茶店铺无人问津,与几年前的繁华景象形成鲜明对比,作为一个湖南人不觉心中有些失落,现在带点黑茶作为安化特产回家,也不知家人是否喜欢?

记得安化黑茶红火的时候,朋友将安化黑茶当宝贝一样送给我,其实我对茶懂得很少,品尝后并未发现安化黑茶的特别之处,当时觉得它与普通茶并没有什么二样,不明白那个时候为什么这么多人追捧它。而今安化黑茶早已没有当年的雄风了,甚至可以用哀鸿遍野来形容,茶农家里的积压货堆积如山,价格一落千丈!茶商们连连亏损心中暗自叫苦,不愿再拿出钱来投资。

一、安化黑茶曾经的辉煌

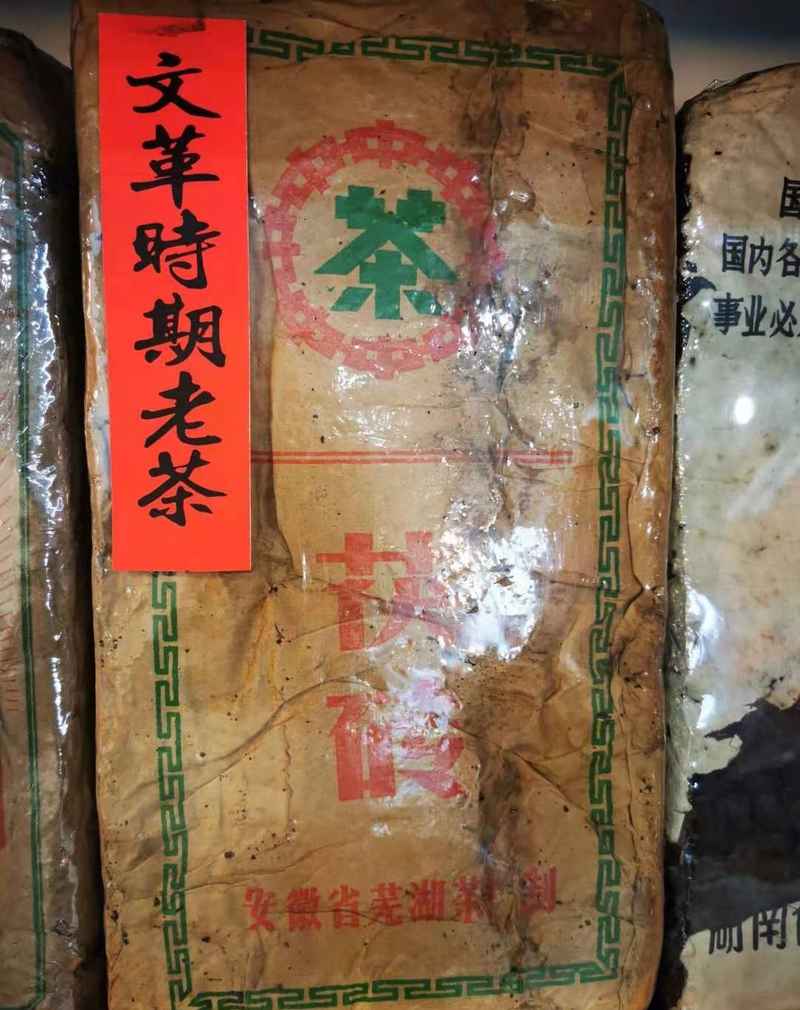

安化黑茶是中国黑茶的始祖,来自湖南中部益阳安化县的本土大叶黑毛茶,由于地理环境优越,境内峰峦起伏,云雾弥漫,溪流纵横,赋予黑毛茶优良品质,其中以高马二溪、云台山、芙蓉山三大山头的黑毛茶最为有名。安化黑茶属于后发酵茶,在唐朝曾列为朝廷贡品,清明时期还出口到俄罗斯。

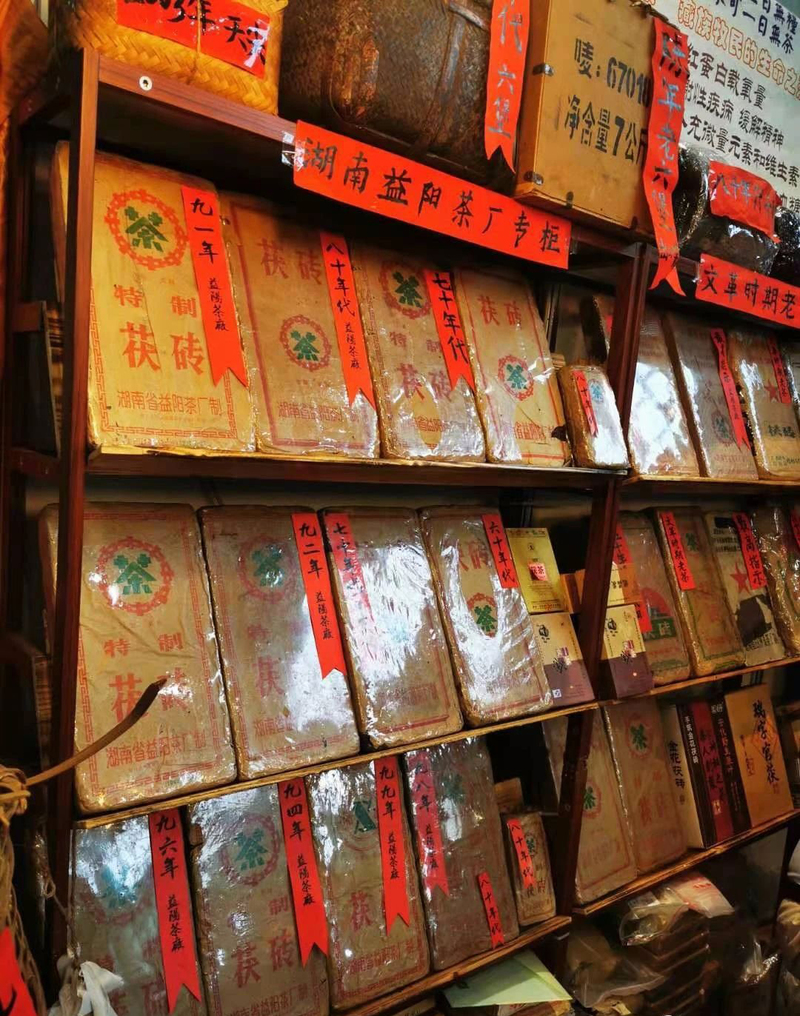

2009~2017年是安化黑茶最风光鼎盛时期,那些年安化黑茶红遍全国,几乎家户喻晓,来安化运输黑茶的排长队。2009年,安化黑茶价格大幅上涨,但仍供不应求,各地媒体争相报道,使安化黑茶迅速“窜红”,多次上了中央电视台,得到市场热烈追捧,一时间安化黑茶功效被夸大,成为“养生”的代名词,市民争相抢购,尽管价格一路飙升,人们仍不惜重金趋之若鹜,几万元一斤的陈年安化黑茶比比皆是。

二、安化黑茶的种类

安化黑茶是六大基本茶类之一,由谷雨季节的鲜叶加工而成。主要品种简称为“三尖”、“三砖”、“一卷”。“三尖茶”顾名思义就是茶叶树上最顶尖稚嫩的部分,为古代皇室贡品,供皇室饮用。“三尖”分为天尖、贡尖和生尖3种,天尖为上品,贡尖次之,生尖含梗多相对粗糙。

“三砖茶”是指茯砖茶、黑砖茶、花砖茶3种砖块状的茶块。它们都属于安化黑茶紧压茶中的砖茶类,都经过后发酵过程。黑砖、花砖原料要求高于茯砖;而黑砖与花砖相比,花砖的原料品质稍优于黑砖。茯砖菜有一个显著特点就是茶内含有一种似“金花”的菌类,这种菌叫冠突散囊菌,营养价值高。“金花”越丰富,质量就越佳。黑砖茶是因为色泽黑润而得名,砖面均匀;花砖是由花卷改型而来。

“一卷”现统称安化千两茶。以每卷的茶叶净含量合老秤一千两而得名,因其外表以蓼叶裹胎,外包棕片,再用竹篾捆压箍紧包装成花格状,呈长圆柱体状,故又名花卷茶。花卷茶以安化上等黑茶为原料,经“筛制”、“拣剔”、“风选”、“整形”、“拼配”等工序加工而成。其实千两茶包含千两茶、五百两茶、三百两茶、百两茶以及十两茶等多种规格。

三、安化黑茶的品质标准和特点

安化黑茶是选用黑毛茶一芽一叶至一芽四叶或相当嫩度的对夹叶,经过杀青、初揉、渥堆、复揉、干燥五道工序而制作而成。

安化黑茶的品质有3个标准,一是按照黑毛茶细嫩程度分为四个等级;一级的黑毛茶厚实肥硕、色泽黑润,香味醇和,并带有淡淡的松烟香,泡出来的茶为橙黄色;二是按茶园所处的地理位置分为A、B、C三级;A级为高海拔荒山野生茶,是茶园的最佳品,B级为人工开垦种植在高海拔的茶园,C级则为人工开垦的低海拔茶园;三是按储存陈化时间,储存陈化时间越久价值越高。

安化黑茶从外形上看,具有叶底厚实、粗大等特点,口感醇和微涩,带有可口甜酒香或松烟香味,陈茶有陈香,野生茶则有淡淡的清香,茯砖茶和千两茶还有特殊的菌花香。安化黑茶与其它普通黑茶不同的是,内含对人体有益的金花,即“冠突散囊菌”。另外,一般茶类保质期只有1~2年,而安化黑茶却有越陈越香的特点,它的成品在存放的过程中有一个缓慢的发酵过程,逐步形成特有的陈香风格,并且陈香随存放时间的延长而增加。

四、造成低迷不振的主要原因

1、市场逐渐趋于理智

由于过去茶商片面追求高额利润,争相炒作安化黑茶,过度吹嘘它的功效,甚至将其神化,吹捧为无所不能的神仙饮品,并将它与奶、肉并列为“一日不可缺少”的生活必备食品。在民间散发一些荒谬至极的顺口溜,例如:顺口溜:早茶一盅,一天威风;午茶一盅,劳动轻松;晚茶一盅,防病除痛等,致使一些不明真相的老百姓纷纷抢购。

然而,谎言经不起时间的考验,终究会有破灭的这一天,时间长了,人们真正认识了黑茶,原来许多流传是一个泡沬,安化黑茶不过是一款营养成分比普通茶类略高的茶品。人们从清醒中回归理智正常,再也不相信不良商贩大肆鼓吹黑茶神奇的鬼话,购买的人越来越少。

另一方面,由于安化黑茶前期受到热捧,不少茶农扩大种植面积,还有一些新人也加入了种植队伍,大片水稻良田和山林都被开垦改成了茶园,加上无良茶商从外地拉原料到安化冒充当地黑茶,最后导致黑茶产量陡增,质量良莠不齐的被动局面,出现供大于求,价格跳水的萧条市场。

2、受多种环境影响

近2年的受疫情的影响,全球经济落入了低谷,黑茶出口严重受阻。国内虽说目前恢复还不错,但人们的消费观念也发生了变化,过去人们购买安化黑茶大都是冲着它的保健养生功效去的,如今明白了许多功效都是人为虚构,比它口感好物美价廉的茶类全国还有不少,可供选择范围多,因此真正钟情黑茶的人越来越少。

近2年气候变化多端影响了安化黑毛茶的品质。长期以来,黑毛茶具有得天独厚的种植环境,气候温和湿润、云雾缭绕。赋予它茶多酚、茶多糖、茶皂素含量高等优良的品质,这2年安化在黑毛茶采摘前后,气候异常雨水量过多,错过了最佳采摘时间,从而也影响了黑毛茶的品质。

另外有一些不法分子利用不正当的竞争手段,以次充好,低价进入高价卖出,还有的以传销拉人的形式,骗取高额利润,致使传销者上当受骗者,蒙受损失不断投诉,严重扰乱了黑茶市场的秩序,破坏了黑茶的良好信誉。

安化黑茶是好茶,特别是那些上了年份的老茶非常好喝,而且价格也亲民,这两年安化茶人们正在努力扭转颓势,但如何才能重振雄风,欢迎各位献计献策在文后留言。

——本文来自筱雅美食,感谢作者付出。

毫不客气的说,所谓的陈化,大部分都是给过期茶找了个很好的销售借口而已。

开篇有一个重要的定义,题目中谈及的过期茶,主要指的是市场各种来路的老茶,一般都会有一定的年份,超过六大茶类人们认同的常规试饮期,比如放了四五年的红茶,两年以上的绿茶,放了五六年的白毫银针等。因为现在除了绿茶,其他茶类有着越来越老,就越被市场追捧的局面,我觉得稍微有点混乱的。

1、哪来的妖风?

其实以前,中国是个绿茶为主的环境,所以饮茶文化中并没有太多追求老茶的审美偏好。

如果非要说饮用陈茶的习惯,民间有,但是大都不是为了品饮其滋味,而是为了药用。

比如在黄山,有些家庭会存放一点点老的祁红,当作药物来使用,长辈们说可以消毒杀菌。这一点我稍微有歧义,在新茶相对多酚类没有被氧化更多的前提下,我的理解新茶的杀菌效果更好,但老祖宗传下来的智慧,可能有独到的地方,我们也给予尊重和理解。但至于喝老茶跟好不好喝,在以前也很少有人提及。

市场上也不知道什么时候刮起了一股妖风,让老茶开始越来越走俏。

2、我狠起来,连我自己都骗

有一次跟朋友一起喝茶,带来一泡所谓上个世纪90年代的老红茶,说是极其珍贵带来与众人分享。

第一杯入口酸,陈味扑鼻而来,还带有焦糊的味道,就在我抬头想看众人的表情时候,我看到分享者眉头皱了一下,但其还是强忍着身体的不悦,只说了一句:“这个茶陈韵十足”。

我想,这个场面应该有不少人经历过吧?

3、商业互捧下的假大师

来谈一下最近抖音较火的一位卖老茶的“大师”,梁某。

经常能够看到晒各种老茶的视频,从泡茶开始到品茶,形容到如天赐珍馐一样的美味,隔屏让你觉得喝茶原来是这么美妙的一件事情。他自己手上的茶叶是否好喝姑且不论,但各种老白茶,乌龙茶,甚至还有红茶等,都统一归纳成香气突出,口感柔和,带有果酸。吊足了看客的胃口,不禁想问,老茶真的有那么好喝吗?

如果仔细看过他视频的专业人士,一眼就知道其是个半吊子,条索粗大的岩茶,被其形容成紧结,乌黑的叶底被形容成叶底鲜活,连最基本的评茶术语都不懂,拉出来一堆带着享受时的评价,对于观众还是很受用的。

另外,有的时候也能看到各位现存一些大师与其互动,甚至送各种茶样,指点一二。看似得到业界认可,实际上有人帮你处理那些没卖完剩下的库存,而且比新茶买的还贵,谁不愿意跟他合作?

商业合作互吹的目的,最终还是要收割你们这帮吃瓜韭菜。

4、你手里的过期茶,真的好喝吗?

写文章,总归要有一个不同立场下的观点,如果在这里还用所谓的“适口为珍”这种政治正确的废话来通读全文,我劝你就此打住,读下去没有意义了。

其实我一直都试图去理解很多老茶,所以每年也会花一定的精力去收集,采购各类别老茶去喝,或者去朋友那边喝一些老茶。

坦白的说,我几乎只认可类似生普,黑茶如六堡、苻砖之类的茶叶,其他的绝大部分各种老茶大部分都变得四不像,香气溃散,汤感淡薄的占大多数。而且最大的问题还是在茶汤上,几乎都变得淡而发散,既没有原来的特点,喝起来也没有让人觉得符合茶应该有的愉悦体验。当然,在任何时候我都接受一句那是你没喝到好的这句话来打脸,有这个想法的可以寄来各种你认为好的,我来者不拒,真好的话,我免费为你各渠道宣传。

5、只有找不出的缺点,没有形容不了的特点

他们是怎么形容老茶的?

味道淡——柔和

陈味——陈香

没有茶味——无味之味

香气无——香气沉稳

无法形容乱七八糟的味道——岁月的痕迹

这里不一一列举了,看着恶心。

所以各位放心,那些卖老茶的,只有你找不出的缺点,没有他们形容不了的特点。

也许,因为爱,所以满眼都是优点吧。

6、标准的不标准

茶叶按照国家规定是需要标注生产日期的,根据GB-7718-2016预包装食品规定,茶叶在外包装上面是需要标清楚生产日期和保质期的。但是,在地方标准中,各个茶类大部分都只标注了标签按照GB-7718-2016或者GB-7718-2011的规定,需要标注生产日期,但并没有写各类茶明确的保质期。

再加上比如普洱的标准也写过了,在符合GB/T22111-2008 标准前提下,可以长期保存。

白茶有个比较有意思的事情,原国标GB/T 22291-2008中并没有指出白茶适合长期保存,而在新版国标GB/T 22291-2017中,指出符合保存条件下,可以长期存储,是不是也可以看成是为了顺应市场的一小步呢?

那么在标准的混杂情况下,标准,也都看起来不那么标准了。

7、就算再乱,还是需要厘清

那么到底我们应该怎样看待“陈茶”这个问题?

其实我原本想以专业的角度去梳理一整套逻辑,但是奈何我专业知识体系不够,花了四天时间思考,也没有能力厘清茶叶存储转化的理化逻辑,所以在此就还是简单从体验角度去建议一个看待老茶的原则。在文末我会详细写一下我认为专业层面的转化概念,内容较为枯燥,并没有一个确切的看法和认知,感兴趣的朋友可以仔细读一下,也欢迎斧正。

我的看法如下

1、家底要够厚

其实我前面也提到了,很多我接触到的老茶的通病就是香气低沉,滋味淡薄,在某种层面可以视同可溶物的大大缺失,所以,我认为如果要喝一些有价值的陈化茶,至少要有足够的内质供其后期转化。否则进入到淡而无味,香气全无的老茶,剩下的只能是无味之味的意淫。

2、大部分人群认定的好喝

无论你怎么老,多么少见,得好喝吧?因为仓储和茶叶的品质和来源不确定性,那种尖酸,杂味,焦苦,甚至霉味的茶肯定是算不上好喝的。哪怕就是宇宙诞生时期的,品饮的价值也都没有了。

所以,在这里我认为大部分人认为的好喝,至少还是能体现出茶叶本身该有的:甜,醇,香,爽,鲜,回甘生津各种使人愉悦的体验。

别杠,这种愉悦的体验是基于生理判断的,别为了和老茶,跟自己身体抬杠,真的。

3、是否需要延续六大茶类的特点?

其实这个问题我觉得不完全是,但至少大面还应该这样。至少在我个人经历上来说。

陈年绿茶失去了鲜爽和清香,喝起来是不愉悦的。

陈年的红茶失去了香和醇厚,喝起来是不愉悦的。

陈年的白毫银针失去了清鲜和多了陈味,喝起来是奇怪的。

陈年的乌龙茶失去了高香和丢掉了岩骨,我为什么不去喝红茶?

......

当然茶叶的变化有很多可能性,所以我说了不完全是需要延续六大茶类的特点

4、适度的后熟不等于老茶

相对于茶叶完成干燥那一步的新,和适当放置的后熟,确实经过一定时期合理存放的茶叶会变得更好喝。

例如

所以有些高端的龙井,在制作完成后,还会放入石灰缸进行一个星期的后熟。

岩茶,需要更长的时间褪去火气透发出茶叶的本香,这一点也是公认的。

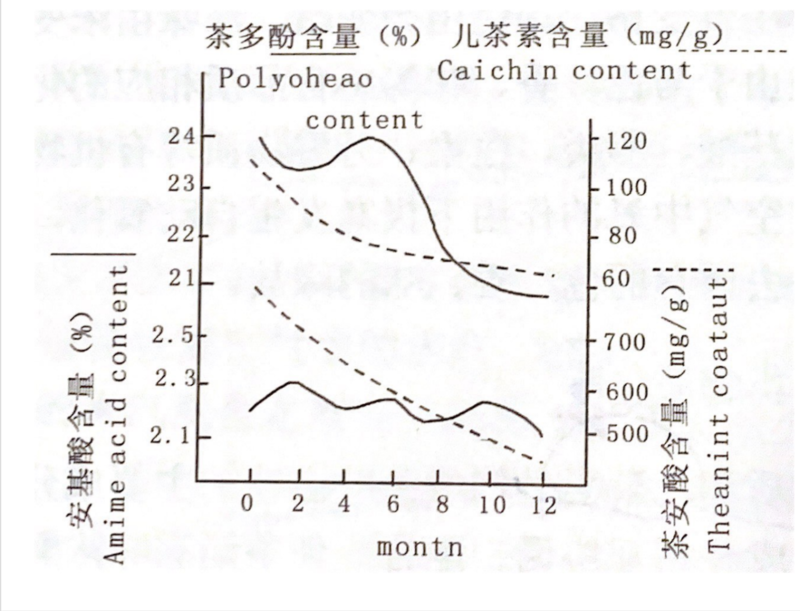

但这一点是有一定的数据支撑的,比如红茶经过适度存放后,因为醌类物质受到含水率和良好保存条件的影响,无法进一步氧化,会发生可逆的变化,所以红茶在制作完成后短期内会存在一个多酚类物质和游离氨基酸等物质上升的一个过程,可溶物的增加,茶汤会变得更好喝。但长期看,随着氧化的进一步深入,可溶物减小,品质还是下降的。

所以,无论是前人的智慧还是现代的科学研究,适度的陈放后熟是有必要的。

最后,回到我们开头提到的,当你喝到各种来路不明数年甚至几十年的老茶的时候,你真的觉得那口茶汤好喝吗?

这并不需要答案,问自己就足够了。

以下是我对转化专业部分的看法,本不想放在正文中,因为前面说了我目前也没有能力厘清专业逻辑,因为目前无论是大学教材,各种我们茶行业从业者(非专业研究方向)能查到的资料,都没有一个系统性关于茶叶老茶和陈茶转化的系统理论体系,包括茶叶质量与安全学中也明确指出,关于茶叶存储的很多变化路径,研究还不充分。所以我个人目前的能力和资源,也只能研究到这了。

有可能存在的转化路径

1、氧化路径

对于普通人,没有办法达到绝对意义上的隔绝空气所以茶叶制作完成后氧化的路径是一直存在的。

多酚的氧化

比如多酚类物质,是茶汤浓度和厚度的重要物质。一方面会氧化缩合成高聚物,难溶于水,但另一方面比如红茶因多酚氧化,初级产物会产生茶黄素,短期看又会增加茶汤的品质。部分介于多酚类物质和茶黄素之间不稳定的醌,有可能会因为很难进一步氧化而被还原。所以多酚氧化路径是一个动态变化的,基本都是短期看品质上升,长期氧化聚合整体大幅度降低,造成茶汤浓度下降的。

氨基酸的变化

量没有太大变化,但是组分发生变化。有益于茶汤滋味的谷氨酸,天门冬氨酸等被大量氧化,红茶里的氨基酸还可能会跟咖啡碱等进一步进入高聚物缩合。而蛋白质水解产生的新的游离氨基酸,并不能改善茶叶的品质。所以,不管什么茶叶,鲜爽度只会越来越差。

香气物质的变化

香气物质在氧化路径下,特别酯类的物质是氧化减少的,氧化分解成一些低分子的醛,醇等挥发性物质,造成香气下降。而且,脂肪族物质可能会氧化腐败,还有其他一些物质也会产生酸败,陈等不良气味。

2、微生物转化

微生物的转化目前研究资料其实非常少的,但我根据资料学习看法主要是这样,所有茶叶都不可能说完全避免微生物的侵入,但是很多茶类因为有高温烘干的作用,本身微生物芽孢的存留量较低,在保存条件良好的情况下(低含水率),微生物作用不会特别明显。

而目前生普的晒青方式是可以明确有微生物着落的,由于没有经过高温渥堆,所以我个人认为也不能明确是否有建立起优势菌种的过程,那么生普微生物转化路径还有很多问题需要研究。

黑茶类,因为经过高温渥堆,建立起了大量优势菌种,并且都是对人体无害的,那么后期转化就会进入一个微生物不断裂解大分子,让更多可溶物出现的情况,也会让茶叶变得汤感变厚,滋味变醇的情况。

另外多提及一点,因为茶叶含水率低,所以微生物就算有影响,我认为这个过程也是极度缓慢的。

3、酶的作用

酶的本质是蛋白质,大部分经过高温制成的茶叶,基本都会让酶在成品茶中失活(不可逆),但是也有资料指出,酶依旧会有残余酶存在,那么酶的作用有各种注入氧化,过氧化,裂解等等,但是有一点,一般茶叶的存储条件含水率是需要控制在较低水平,茶叶一般不太会超过13%这个含水率,否则茶叶会霉变。所以我认为就算有残余酶的存在(哪怕是白茶)作用是在茶叶后期存储中受到抑制的。

其实,茶叶的后续可能存在常规转化可能主要就是这几条路径,所以专业上我认为关于茶叶的转化有很多问题需要研究,但实际上我认为很多老茶是不能明确含水率的动态变化的,那么仓储条件不一样,其实最怕的就是微生物(杂菌)带来的问题。

所以如果没有良好存储条件下的老茶,我认为处于安全角度而言,尽量少喝。

——本文来自恋山堂,感谢作者付出

再蹩脚的谎言总会有人相信,所以骗子永远存在。

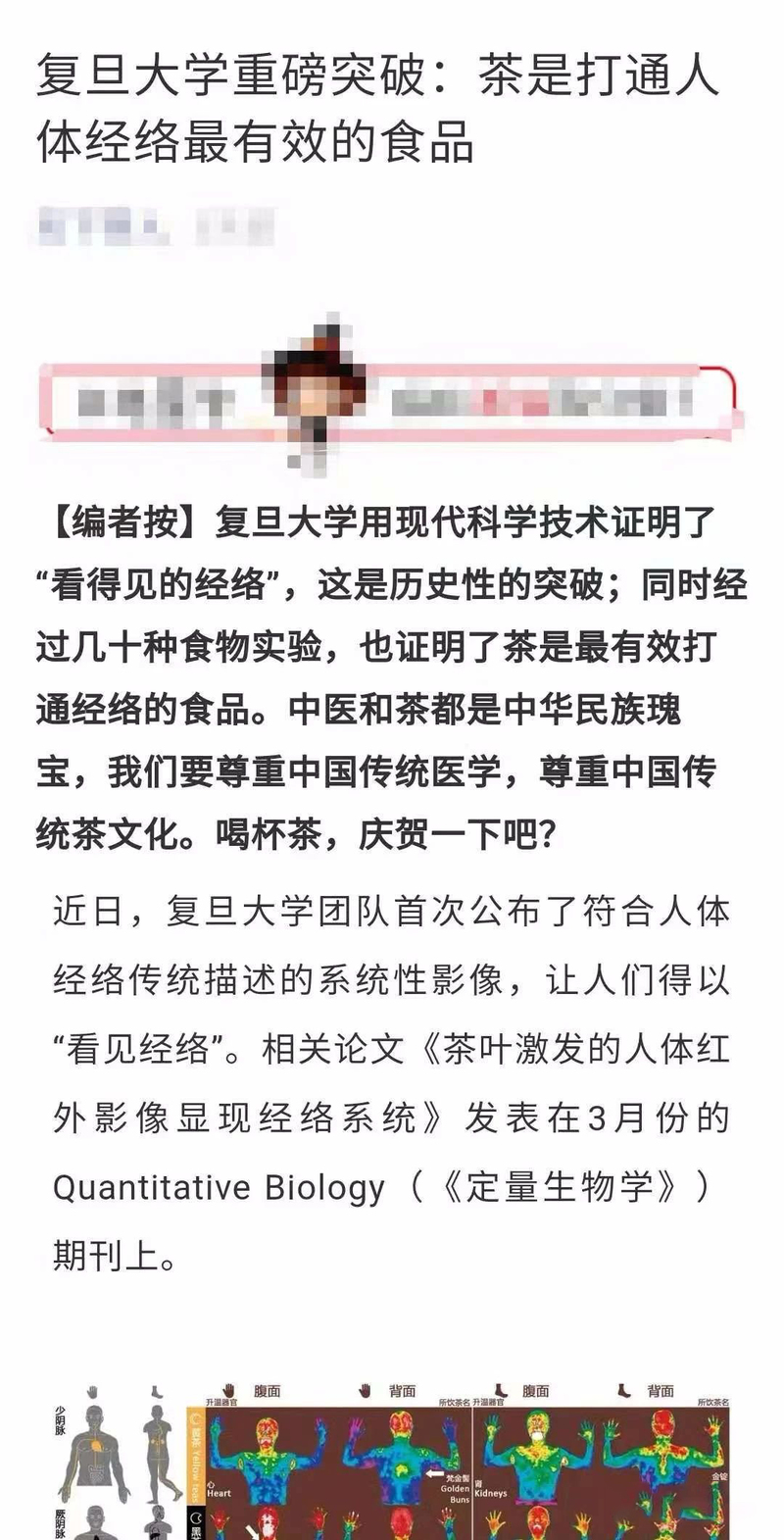

这几天很多公号和群里到处转发着一篇复旦大学生命科学院某教授的文章。

很不巧,此篇文章之前的“”鸡蛋返生”事件尘埃还没落下来,人们的智商刚刚被侮辱过一次。

以下黄底色文字为原文:

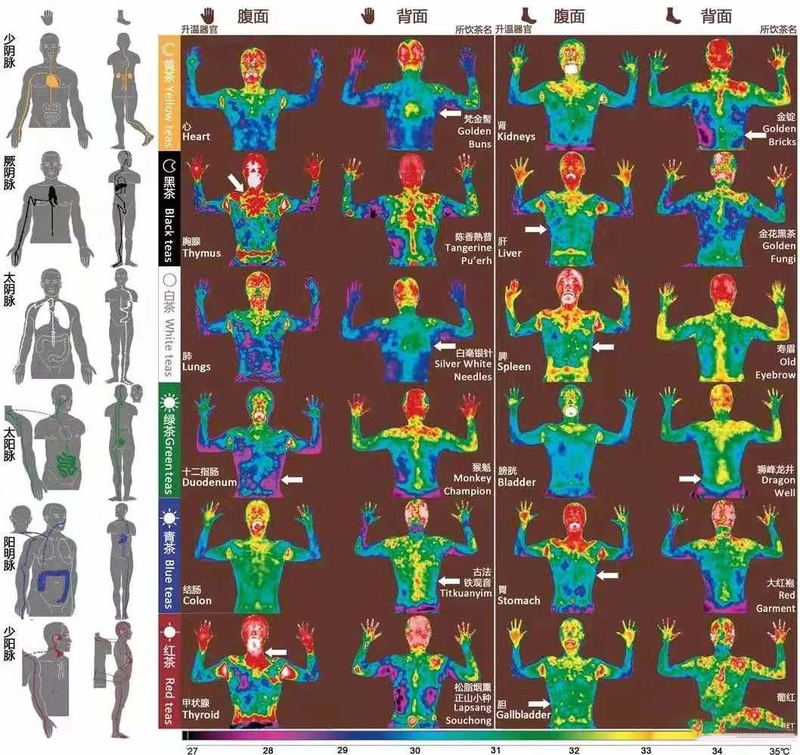

复旦大学用现代科学技术证明了“看得见的经络”,这是历史性的突破;同时经过几十种食物实验,也证明了茶是最有效打通经络的食品。

近日,复旦大学团队首次公布了符合人体经络传统描述的系统性影像,让人们得以“看见经络”。相关论文《茶叶激发的人体红外影像显现经络系统》发表在3月份的Quantitative Biology(《定量生物学》)期刊上。

如何才能让整条经络活跃起来,让经络自己显形呢?针灸或推拿只能促进施治部位的经络的流动,很难让整条经络活跃起来。而经络的活动,根据中医原理有两种促因:一是按照“子午流注”(中医认为十二条经脉对应每日十二时辰,时辰的变化会导致不同经脉的气血产生变化)自动开放,效应比较微弱;二是服用归经的药食,效应有时候会很强。所以改变思路,通过有效的药食归经来让经络自己显形,应该是可以尝试的方案。

我们把此篇文章一节节来分解剖析:“如何才能让整条经络活跃起来,让经络自己显形呢?针灸或推拿只能促进施治部位的经络的流动,很难让整条经络活跃起来。而经络的活动,根据中医原理有两种促因:一是按照“子午流注”(中医认为十二条经脉对应每日十二时辰,时辰的变化会导致不同经脉的气血产生变化)自动开放,效应比较微弱;二是服用归经的药食,效应有时候会很强。所以改变思路,通过有效的药食归经来让经络自己显形,应该是可以尝试的方案。”

原文配图

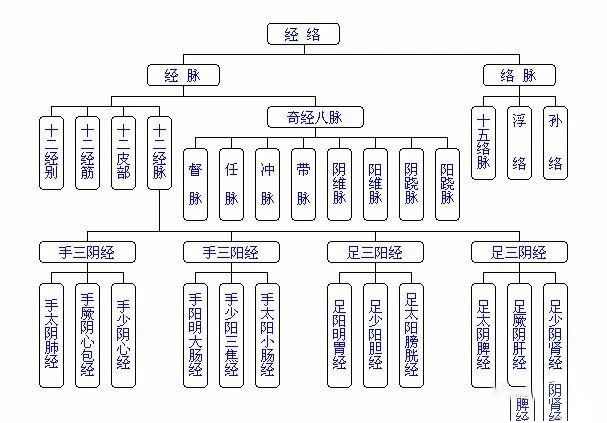

如文中所述,经络的活动按中医原理有两种促因:一是“子午流注”,二是“服用归经的药食”。上述文中并没有表达清楚第一种“子午流注”的真正意思,所谓“子午流注”是中医针灸以“人与天地相应”的观点为理论基础,认为人体功能活动、病理变化受自然界气候变化、时日等影响而呈现一定的规律。”子午流注”就是辨证循经按时针灸取穴的一种具体操作方法,它是依据经脉气血受自然界影响有时盛,有时衰并有一定规律而制定的。其含义就是说:人身之气血周流出入皆有定时,运用这种方法可以推算出什么疾病应当在什么时辰取什么穴位进行治疗。“子午流注法”是一种理疗手段。

第二种促因说:“服用归经的药食,效应有时候会很强。所以改变思路,通过有效的药食归经来让经络自己显形,应该是可以尝试的方案。”

这一节可以读出作者为了想表达他的研究课题,用了“服用归经的药食,效应有时候会很强。所以改变思路,通过有效的药食归经来让经络自己显形,应该是可以尝试的方案。”这一句作为转折,来引出他的成果。

只要是个中医,或者说懂点中医理论的人都知道服用归经的药食,效应有时候会很强,有时会很弱!并且也不用你改变什么思路,通过有效的药食归经让经络自己现行,这段话前后毫无逻辑!

归经是什么?中药归经表示的是药物作用能达到的部位。归有归属之意,经是人体经络的概称。一种药物一般对一个或几个部位起作用,也就是一种药物有一个或几个归经。

我们接着往下看:“复旦大学的研究团队一直尝试从无数的本草中选择最有效最安全的归经药食。很多草本药食,服用以后相应的经络和脏腑部位会有明显的内源性发热或酥麻感,但一般感觉不明显,也很难拍摄出影像。

2012年,在试验了几百种药食以后,研究团队发现归经感受最强的是茶叶。喝了不同的茶以后,身体的不同部位会迅速发热,甚至大量流汗。为了证明这种归经感受是客观、可重复的,研究团队不仅在初步测试中让个体双盲重复喝茶来报告感受,还召集了24位体感通透的志愿者来参与试验。志愿者在不被告知茶的种类的情况下,一同饮用同种茶,并各自记录下自己发热的部位。”

在此片段的第一节中所述,2012年,他们用本草中别的药食与茶叶进行对比,这里疑问重重,他们当时究竟用的是哪些药食?这些药食是冲剂还是煎服,还是蜜炼炮炙?茶是冲泡还是煮饮?是热饮还是冷饮?是一杯还是数泡?

只要是个人一杯热茶喝下去肚子会热,十泡茶喝下去全身都热,再喝流汗很正常。你无非用个红外热成像来扫描喝茶后的身体升温效果嘛,你为什么不用药酒呢?同一批志愿者每人喝上三杯药酒再用热成像扫描,保证能看到他们全身奇经八脉都能打通。

接着往下看:“在饮用68种茶以后,研究团队做了一个结果统计,所有志愿者报告的一致性达到了96%。不同茶叶对应的归经有着极其明显的规律,绿茶对应太阳脉,青茶对应阳明脉,红茶对应少阳脉,白茶对应太阴脉,黑茶对应厥阴脉,只有黄茶并不清晰。

2017年,研究人员在贵州梵净山一带找到了含黄酮醇高的茶树,并发现以此生产出的黄茶对应少阴脉。此后,研究团队从中国南方各省份以及印度、斯里兰卡、日本、美国、新西兰等国收集了512种茶,让人饮用之后,拍摄其身体的红外影像,观察红外辐射发生的时间和方式。其中一些茶喝了以后有强烈的经络流动感,仪器检测发现红外辐射会使体表产生5~8摄氏度的温差,核磁共振也看到细胞间质中大量液体流动。

研究团队总结出最有效的茶叶激发的身体红外辐射影像,结果与2012年志愿者双盲测试的结果完全一样。这种红外辐射在喝茶后的几秒钟内就会激发,但往往不会整条经络同时激发,而是分段地显现。只有极其特殊的情况下,归经效应特别强的茶种才能让整条经络几乎同时发出红外辐射。'

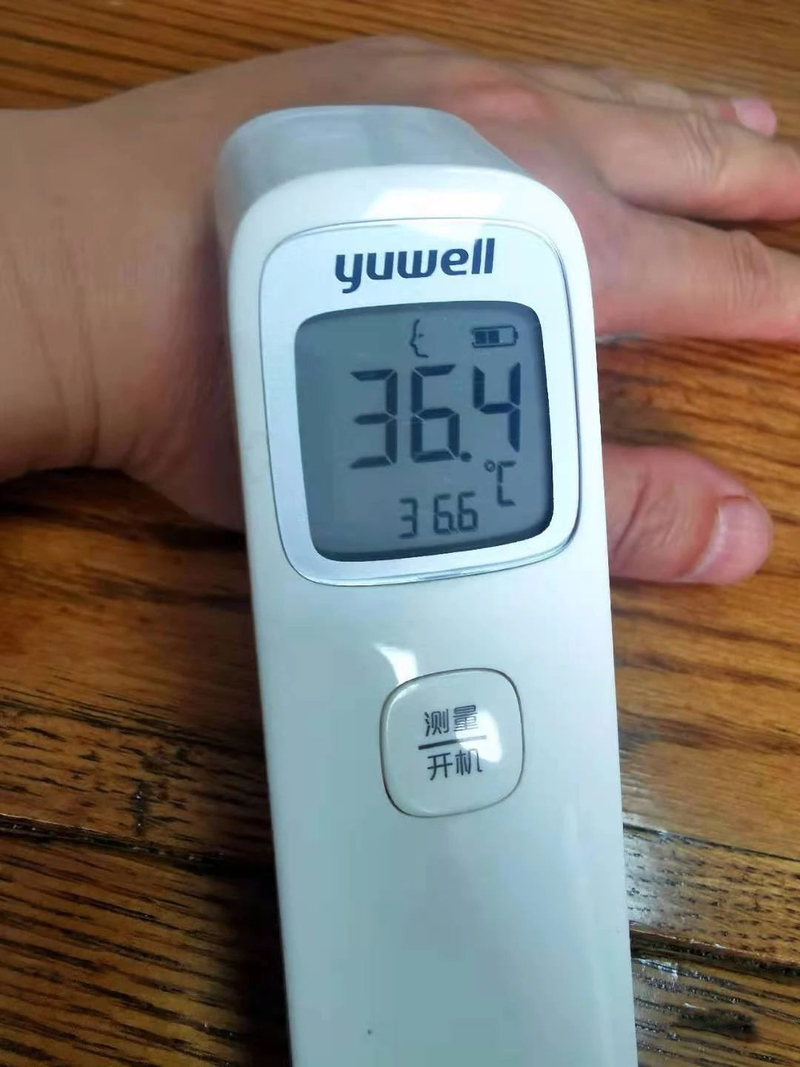

上面字迹标红的内容所述,你的仪器检测发现红外辐射会使体表产生5~8摄氏度的温差?你用的什么超级仪器啊,体表温度会产生5~8摄氏度的温差?喝个茶会将人烧死的节奏啊!我现在就喝了几泡茶了,因为气温高有点微汗,用红外线测温仪量了一下体温,36.4度。

"2018年,研究团队又组织了42名来自全国各地的志愿者到太姥山上参与重复试验。志愿者调节饮食,排除其他食物对经络的干扰,每天都只喝一种茶来激发特定经络。多样本重复试验也证明了茶叶与经络激发的对应关系。

研究人员还尝试拍摄“子午流注”的效应,曾在一周内重复试验3次,发现每个时辰的身体红外辐射基本符合“子午流注”规则。每进入下一个时辰,身体的影像会迅速转变,误差不会超过8分钟。

人类遗传学家、中国科学院院士金力曾发起国际大科学计划人类表型组计划,把中医表型列为其中的重要部分,而经络是人体表型组研究中不可缺的一部分。在“看见经络”之后,复旦大学的研究团队还将进一步通过实验去推进有关经络的知识,打开经络的相关奥秘。"

来源:《环球》杂志

作者:李辉

复旦大学生命科学学院教授

现代人类学教育部重点实验室主任

全文看下来就是一个然并卵,按中医理论打通经络的好处是什么?是让我们的身体更健康。这么多年过去了那些志愿者们身体都怎么样了?他们还健在不?

并不清楚2012年开始做的试验至今有什么成果,用热成像来说明茶能打通经络吗?,实在是太牵强,太草率,太没有科学依据了。这好比这两年茶水能够杀死新冠病毒、茶叶中EGCG是癌症克星一样的实验室理论依据来当作重大科学发现一样,纯属哗众取宠的闹剧。

喝茶是能够给人们带来健康,但并不是我们生命健康的保障,在绝对的基因和重大疾病面前,茶能给我们带来的好处还是微乎其微的。喝茶的那点好处,远没有良好的生活习惯和心态来得重要。

我们总会发现,只要有一丁点有关茶的什么“科技突破”都会被某些群体无限放大,借机发挥无外乎一个“利”字。那些拿着纳税人的钱靠编论文交差的科研机构,可耻;那些扯着虎皮充大旗的伪科学传播者们,可恨!

茶,没那么神奇,没那么邪乎,千万不要相信那些将茶夸成神器、仙药的各种伪科学;

喝茶,只是我们生活中的一部分罢了,喝的舒服、喝的健康、喝的开心就好。