2018年7月21日,勐傣普洱·重庆专营店在重庆市江北区南桥寺茶叶批发市场4街区27号正式开业!诚挚欢迎各位茶友到店小憩,共同品鉴香醇的勐傣滋味。

勐傣普洱多年来一直致力于为爱茶者提供最适口最香醇的普洱茶,为此重庆专营店内设有清新雅致的泡茶区、轻松的休闲区、格局清晰的茶品展示区以及专业的普洱茶存储仓库。

为了给大家提供最舒适的普洱茶体验,重庆专营店不仅在店铺装饰上用心布置,茶品方面更是备齐了勐傣家的所有系列。其中包括深受大家喜爱的勐傣无双系列、勐傣经典系列、尊享冰岛系列、品味昔归系列及其他名山古树纯料普洱茶。

此外,青心·小青柑、 勐傣柔红、勐傣普洱臻品老茶头以及数款不可多得的经典年份老茶也将在重庆专营店与各位茶友见面,欢迎大家到店品鉴。

皇城根儿下的胡同里,一光膀子的大爷坐在树荫下,左手拿着大蒲扇,右手端一搪瓷缸,里面泡着刚从马连道买回来的茉莉花茶,时不时闷上一大口,再“啐”地一声,把不小心喝嘴里的茶渣吐出来....

在走访北京马连道茶市的那几天,我时不时会构想起这样一幅颇有年代感的画面,实际上今日的京城已很难再有这样的风景,茶叶交易量已做到全国第二的马连道,也早已不是花茶的天下,而是各种茶类百花齐放的大观园。

走在这里的街道上,各大茶类一应俱全,大益、中茶、陈升号、勐库戎氏等普洱茶招牌时不时映入眼帘,各色茶馆、茶道、茶具店也散落各处,环境宽敞,气氛静逸,丝毫和之前走访过的各地茶城没什么区别。

只是,街边标识上的中英文对照似乎多了些,在茶城偶遇外国人的频率高了些,而这些细节,恰恰揭示了马连道当今的转型现状——从全国交易规模第二大茶叶批发市场,到首都的茶文化客厅,中国的国际茶文化交流中心。

老北京与茉莉花茶

要说老北京人爱喝什么茶,那一定非茉莉花茶莫属,在那个茶叶还属于稀罕物件的年代,茉莉花茶也是那种平常都舍不得喝,只有逢年过节或招待客人时,才舍得往杯子里放一点的好东西,

而偏爱茉莉花茶的原因,则是众说纷纭,有人说是就爱这股花香气的,有人说是当年的北京城几乎就只有这一种茶,没得挑没得选,有人说是因为这茶量大管饱,便宜实惠的。

在众多说法中,有一种说法的认可度比较高,那就是过去还没有南水北调和水库供水时,主要靠打井吃水,而北京地下水的水质非常硬,每次煮出来的白开水都能沉淀出一层厚厚的水垢,这种水很不适合用来冲泡名优绿茶,只有用香气浓郁的茉莉花茶,才能盖住茶汤的盐碱味。

而不管是什么原因,在过去很长一段时间内,茉莉花茶是北京人喝茶时绝对的消费主力,甚至一度占到了北京的茶类消费量的9成以上。直到今天,花茶类虽仍牢牢占据北京茶叶销量的冠军,但其当年一统天下的局面已不复存在,如今北京早已成为各大茶类,品牌茶企的必争之地,自然不会缺了各色茶类供应,其中最耀眼的那颗明珠,莫过于北京马连道茶叶市场。

马连道茶叶市场位于北京西三环,其发展历程与芳村茶市较为相似,起初都是一片不起眼的城郊土路,因为道路两旁每年春夏都会开满马莲花,因而得名“马连道”,在建国至90年代以前,这里没有茶叶,只有一个广安火车货运站,和一片由简易房屋和泥泞道路构成的棚户区。

1984年6月,为响应国家改革开放的号召,国务院批准了商业部《关于调整茶叶购销政策及改革流通体制意见的报告》,文件规定“除边销茶继续实行派购,内销茶和出口茶彻底放开,实行议购议销”,意味着国家逐渐放开了茶叶生产的自主经营权。

在这样的背景下,1988年中茶司北京分公司茶叶加工厂更名为北京茶叶总公司(以下简称京茶司),肩负其市场经济下茶叶销售的重任,此时北京还少有南方产的茶类,于是一些闽商便来到京茶司推销茶叶,有些卖不出去的品种也不好再千里迢迢地带回去,就在附近支个路边摊就地便宜兜售,马连道茶叶市场就是这样慢慢发展起来的。

北京马连道茶市的成型

1997年,随着改革开放的进一步深化,各地的茶叶自营出口权终于彻底放开了,各类民营茶厂如雨后春笋般出现,茶产业快速发展,作为茶叶消费的重要指标之一,专业茶城数量也开始剧增,而已经聚拢起人气的马连道,自然成了茶城落址的理想之地。

从1998年到2000年,北京第一家茶叶专业批发市场“京马茶城”、以江浙茶类为主的“京闽茶城”,当时北京规模最大的马连道茶城先后开业,在首都效应和规模效应下,马连道茶市的蛋糕越做越大,不仅京津冀辐射圈里的人都来这里买茶,全国各茶区的茶商也都往这里聚集。

在马连道走访市场时,陆离也听到了诸多以茶致富的故事,比如“有个给港台茶界提供茶具的南方商人来到马连道后,看到大家都在用玻璃罐头瓶或大搪瓷缸喝茶,一问才知道全国都没几家专业卖茶具的,于是便占据先机,专门搞茶具,后来发了大财”。

再比如“全国第一家做茶人服的”,“最早做茶叶电商的”,“专门做茶博馆文创事业的”,茶界知名品牌《品品香》、《满堂香》、《绿雪芽》等品牌,最早也是在马连道完成孵化后才逐渐走向全国的。

经过数十年的发展,如今的被誉为“京城茶叶第一街”、“中华茶业名牌街”的马连道茶叶市场,在300亩的占地范围内塞进了16座大小不一的茶城,三千多个茶店,共同创造出年均40亿的茶叶交易额,规模上位居全国第二,号称“南有芳村,北有马连道”。

那几年的马连道茶叶市场,就像茶类的一个练武台,率先登场的就是口感清香雅致,兰花韵味突出的铁观音,其一度将花茶的市场份额挤压至两成左右(2004年北京茶类销售中花茶占比降至62%,到2012年已降至24%),后来却因为新工艺而弄巧成拙,将在北茶叶市场拱手送人,而恢复了传统工艺的铁观音至今都尚未恢复元气。

那么,北京人是什么时候才认识普洱茶的呢?虽然普洱茶有着清朝贡茶的辉煌历史,但那是建立在其消脂解腻的功能性上,温饱不足的老百姓是无福消受的,而普洱茶真正进入北京大众视野,还要说普洱茶史以来最成功的那次营销活动——马帮进京。

马连道的茶之缘

2005年4月下旬,40余位身着民族服饰的马锅头、120多匹马组成了6支马队,从云南思茅市出发,途径蜀,陕等地区近百座县市,徒步跋涉4000多公里,穿越大半个中国,历时5个多月,最终与同行的市民一起浩浩荡荡进入京城。

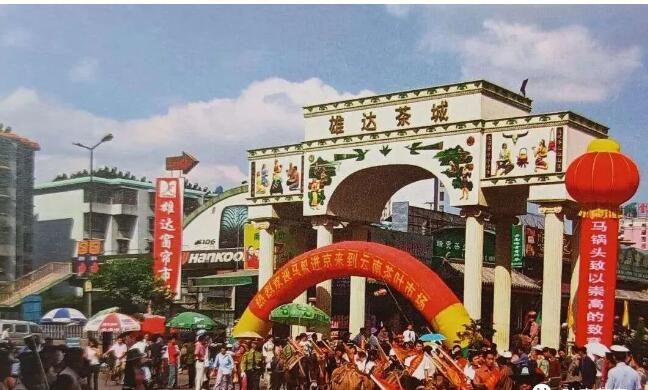

到达北京后,策划方更是在人民大会堂举办了新闻发布会、拍卖会等近十场活动,在北京八大处公园和马连道茶缘茶城的展示区域,始终是人流不息,一夜之间,仿佛所有北京人都重新认识了普洱茶,马连道茶叶市场沿街的店铺旁也放上了普洱茶,这场成功的营销活动,也让名为“普洱茶都”的专业普洱茶城在马连道中心地段迅速落址。

然而,普洱茶都开业还没满一年,就遇到了2007年的普洱茶崩盘,在整个行业都遭受重创时,一座以销售普洱茶为主的茶城自然是无以为继,“普洱茶都”只坚持了一年多的时间就黯然退出了马连道,直到后来名山古树风潮兴起后,普洱茶才以崭新的面貌重新回归,如今也已在马连道站稳了脚跟。

不仅是茶类在马连道遇到过挫折,马连道茶叶市场也有隐忧与经营困难现象,比如几乎所有“一条街”式集中经营的茶城都会遇到的同质化竞争现象,随着市场增速的趋缓和茶商的不断入驻,供给大于需求使很多没有品牌的商家都打起了价格战,进一步加大了马连道茶市的运营压力。

而且,在电商、物流、移动支付这三板斧面前,传统的批发市场模式也显得力不从心,以前马连道茶市基本能覆盖整个华北地区,可随着移动互联网的不断发展,人们在家就可以下单购买茶叶,在本地的城市就有规模不小的茶城,这点对身在销区的马连道批发市场冲击尤为明显。

如果说以上还只是各地茶城都会面临的问题,那马连道还身负一个十分艰巨的任务——转型。毕竟北京近些年来在积极开展城市重新定位,疏散非首都功能,这就意味这马连道如今引以为傲的“全国第二大茶叶交易市场”的身份和规模优势,可能也保不住了。

茶城内的生意稍显冷清

那么,生机在哪里呢?其实马连道所在的西城区政府早就预料到了这个问题,决定将如今仍处于传统批发市场发展模式的马连道茶叶一条街,定位成首都其中一个以茶为核心的“文化客厅”,并逐渐发展成中国的国际茶文化和交流中心。

而马连道近些年来也确实在往这个方向努力,比如早在2016年就已建成的全国第二大茶叶博物馆——北京茶叶博物馆(第一是杭州的中国茶博物馆),再比如像中印青年茶会、中国精品茶叶品鉴大赛、马连道国际茶文化展等诸多世界性的茶文化活动。

在不远的未来,或许不会再有“北有马连道,南有芳村”的称呼,或许马连道里的茉莉花茶也会越来越少,甚至连批发市场的头衔都可能会丢掉,但这并不意味着马连道的逝去,而代表它已经完成了曾经的历史使命,祝愿马连道在国际茶文化中心的道路越走越好,成为中国茶的一大典范。

来源:陆离茶寮,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

茶产业发展的核心驱动力,是货币化与货币化升级。

最近,我提出了茶界货币化的问题:稀缺资源货币化→盗版资源货币化→大名山资源货币化→原料仓技术品牌经济货币化→成品仓投资理财货币化。货币化,在不断升级,得新型货币化者得天下!

发行货币,需要锚。所以,我提出了“茶产业升级换锚论”,由资源锚到技术锚,再到新中产投资理财锚,这就中国茶产业发展的“锚”论。

构建全产业链服务金融,要深入理解三个锚:资源锚、技术锚、投资理财锚。即,全产业链服务金融:原料端资源锚+生产端技术锚+消费端投资理财锚。

在《精品仓:普洱茶新中产投资消费一体化的利器》一文中,我写道:

将精品普洱茶,做成新中产稳健型投资理财产品的标配,就是普洱茶下半场的最大商机!

精品中期茶,具有投资消费二重性。精品茶用较高收益的稳健型投资理财深度绑定海量新中产,而且是长期绑定(客户藏茶七八年,十多年,甚至二三十年,产品与品牌粘性超强,这无疑能帮助茶企茶商穿透经济大周期,收获巨大的投资时间复利)。这些新中产也要消费,其投资的精品中期茶,可以在其朋友圈中进行分享消费,也可委托中期茶交易平台进行销售,从而让新中产的散户藏茶,能通过专业交易平台变现。可收藏,可消费,可变现,这样一来,精品茶的新中产投资消费一体化,就形成了生态化的闭环商业模式,即投资驱动消费市场,成熟的二级交易市场,盘活新中产散户存茶之优质资产。

这篇文章,其实想说的是:散户存茶,茶行业消费者主权的兴起。

这里的散户,特指下游的小茶商与存茶的消费者。在前移动互联时代,小茶商与消费者上山的不多。因为交通不便利,信息不对称,上山过于辛苦,成本高,为进一小点货,直奔源头采购非常不经济,故散户以找品牌商、渠道商与茶叶批发市场进货为主。2013年之后,中国进入高铁时代,高速公路在县县通,智能手机也在普及,物流快递业与移动互联网将全国高速高效串联。由于连接方式的改变与便利性,下游的小商家与消费者,可以很方便地越过品牌商、渠道商与批发市场,直接对接源头的茶农、料头、小作坊与工厂。

这就是,2013年普洱茶界兴起的茶山游之时代背景。我将之称之为“散户上山的春天”。名优小产区的散户上山,获利最大的,无疑是茶农。散户上山,推动着茶农直销的兴起。在极端重视原料真假的名优小产区,产业绿茶化,茶农的原产地主权得到彰显。由此可见,散户是茶农、专业供应商、品牌商、专业渠道商之外,能决定市场交易方式与话语权转变的第五种力量。中国经济已进入了内需与服务业驱动的新阶段,厂商必须重视消费者主权崛起这一新趋势,在某种程度上品牌与平台,得散户者得天下……

散户上山,茶农直销兴起。其获利更多的,是茶农,而不是散户,这是名优小产区茶农主权的春天。但散户存茶,却意味着茶行业消费者主权的真正兴起!

我们知道,仓储是普洱茶的后期再加工。普洱茶有三次加工——初制、精制、仓储醇化。以小商家和消费者为主体的散户存茶,无疑参与了年份茶的生产过程。普洱茶的投资收藏,为什么不完全是炒作与虚拟经济,就是其有生产过程,将新茶通过时间与专业仓储加工成年份茶,其在某种程度上,可视为带有金融属性的实体经济。这就是为什么投资普洱茶,获利丰厚,相对安全,能穿越经济大周期,抵抗市场风险的原因——其时间复利,是建立在时间的生产性与价值提升上。

明白了收藏普洱茶,是将半成品加工为成品,其有实际的价值凝固在年份茶中,而不仅是击鼓传花的套利割市场韭菜的游戏,就可以理解,散户参与存茶,其身份不仅仅是消费者,还是生产者与投资者。年份茶存了一定年限,想变现,也就是卖茶,其就变成了掌握货源的销售商。对品牌与平台而言,卖茶的散户就是供应商,散户的家庭仓,或者存在第三方专业公共仓库的茶,就是年份茶货源地。对散户的朋友圈而言,其出货,就是朋友圈粉丝分享经济与微商。

概言之,散户存茶,集消费者、投资者、生产者、销售商、供应商、朋友圈专业IP、微商于一体,深度参与了普洱茶全产业链的价值塑造过程,其跟茶农与厂商不是简单生产者、销售者与消费者的关系,而是联系空前紧密,错综复杂的产业价值链深度联结的关系。从这种深度捆绑的关系上来理解,才会明白,我为什么说,品牌与平台,得散户者得天下!

为什么,如今的普洱茶市场有天量库存,而很难崩盘?是因为散户存茶的化整为零作用。

就地域而言,茶叶最大的库存在东莞。但就存茶群体而言,茶叶最大的库存是散户存茶。普洱茶投资收藏市场的相对安全性,一是其有年份茶仓储加工的实体根基支撑,二是库存不是高度中心化的,而是分布式的去中心化的。

东莞号称藏茶之都,但其最大的专业茶仓才存4000吨,而且茶仓主人的茶只占一部分,许多仓储空间对外出租,藏的是别人的茶。这就可以看出,东莞是以散户存茶为主。东莞有许多专业大茶仓,但这些茶仓往往也藏别人的茶,相当于自有存茶与第三方公共仓相结合。东莞是全民藏茶,全民喝茶,号称整个城市有二十万张茶台,也就是每家一张茶桌,全民普茶。东莞的存茶,是多中心专业大仓库+上百家规模专业仓库+海量散户存茶之三级结构。其最大量的存茶是在散户手里。

这种三级结构是良性的,一是化整为零,海量散户能抗市场风险,没有集中抛售的市场雪崩压力。二是投资与消费一体化,全民喝茶,大量茶叶消耗掉。三是莞藏服务,南茶北调,利用全国经销网络分解东莞天量库存。

大数据存储,是分布式存储,普洱茶的存储也是分布式存储。全球每一台电脑,都承担了大数据的存储功能,这样就能极大节省存储空间,共享了海量电脑的冗余空间与时间,提升了存储效率。去中心化的全球分布式散户存茶,也是共享了海量小商与消费者的各种有效资源,并激活了其潜在的巨大市场能量,极大提升了产业效率,创造了普洱茶二级交易市场全新生态。

小乱避城,大乱避乡。此次新冠疫情会遏制全球化进程,使人们重视本土化与自给自足,小农经济与散户经济大有可为。我估计,小农经济看云南,云南小农经济看山头茶。城里的新中产消费者可参与散户存茶。

本土化,其实就是产地化。中国新型农业的核心推动力,是原产地公用品牌。这就是,我为什么极力推“大名山”茶区开发模式的原因。大名山,是对原产地小农经济的系统集成。

这次中央一号文件,推家庭农场,释放了一个很关键的信号,蕴藏着新型小农经济的巨大商机。

从内心深处,我并不喜欢工业化大生产的东西,比较喜欢小散优的东西。此次疫情表明,高度集中化会带来高风险,大工业、大都市、城市带并不是人类文明的唯一出路。现代文明排斥小农经济、小作坊经济、小商小贩,是因为其缺乏规模效率,连接成本太大,整合的制度成本太高,故小本经营被视为“小散乱”。于是中心化的产业布局大行其道,品牌与资本享有商业主权,而农民、小厂、散户与消费者弱势。

近年来的信息技术革命,是去中心化分布式存储数据的,从移动互联,到5G互联、物联网与人工智能,让小散经济拥有了巨大的产业效率,通过组织、制度重构,其不再是小散乱,而升级为小散优。茶山的稀缺资源货币化,让茶农拥有了资源转化为资产的定价权,从而茶农第一次与品牌、资本平起平坐,拥有了茶山优质物业主权。而下游的小商家与消费者,通过持有优质库存茶叶,以散户存茶的形式,参与年份茶的资产定价,也拥有了消费端的主权……

真正的资产与消费平权时代到了,由少数人得利,到大多数人从中国投资消费一体化的进程中获利。这一历史进程,你抓住了吗?

文/白马非马 请上帝喝茶工作室出品