云南红茶,简称滇红,属红茶类。由汉族茶农创制于民国年间。产于云南省南部与西南部的临沧、保山、凤庆、西双版纳、思茅、德宏等地。以大叶种茶箐制作形成,定型产品有单芽、叶茶、碎茶、片茶、末茶4类11个花色。其外形各有特定规格,身骨重实,色泽调匀,冲泡后汤色红鲜明亮,金圈突出,香气鲜爽,滋味浓强,富有刺激性,叶底红匀鲜亮,加牛奶仍有较强茶味,呈棕色、粉红或姜黄鲜亮,以浓、强、鲜为其特色。制作采用优良的云南大叶种茶树鲜叶,先经萎凋、揉捻或揉切、发酵、烘烤等工序制成成品茶。

1937年秋,冯绍裘和郑鹤春两位到云南实地观察并调查茶叶产销情况,觉得凤庆县的凤山有着很适合茶叶的生长自然条件,于是开始试制红茶;通过努力,试制成功。茶叶条索肥实,汤色红浓明亮,叶底红艳发光,香味浓郁,为国内其他省小叶茶种所未见。在试制红茶的期间,由于没有现在这样通畅的公路,机器设备必须在大理拆卸成零,用马帮驮运到凤庆,来回需费时半月。马帮在金舵从大理至凤庆之间的路程中有一条五尺宽的石板山路必须在江边放下驮子,商人们乘竹筏而过,马自己凫水到对岸。为了试制成功,冯绍裘等人土法上马,用木质揉桶,脚踏烘干机,竹编烘笼等等,保证了试制工作的顺利展开。

1939年,第一批滇红500担终于试制成功了,先用竹编茶笼装运到香港,再改用木箱铝罐包装投入市场。滇红茶创制出来了,冯老先生终从众人之意,定名“滇红”;“滇红”名茶就这样诞生了。此后,滇红茶产业年年向前发展,成为祖国茶叶生产上一朵璀璨的名茶之花;滇红特级工夫茶,中国着名红茶;其在前苏联、东欧各国和伦敦市场上享有崇高声誉,是中国出口红茶中售价高创汇多的佼佼者。

滇红主产区位于滇西南澜沧江以西,怒江以东的高山峡谷区,包括凤庆、勐海、临沧、双江等市县。

云南地处中国西南边陲,地理位置在东经97o—106o,北纬21o9′—29o15′之间。主产茶区基本上分布在横贯东西的北纬23o27′附近。这条在北回归线附近不超过3o的纬度范围内,被科学家称为“生物优生地带”.全省128个县有120个县产茶,23个重点茶产县的海拔高度,均在1000—2000米之间。云南有雨热同季和干凉同季的气候特点,全年平均气温保持在15o—18℃之间,昼夜温差平均超过10℃以上。从3月初到11月底,一年可采9个月的茶叶。

云南六山五水构成山岭纵横,河谷渊深,错综复杂的地形地貌,这种帚形地系、水系,使云南西北高东南低,即可抵挡西北大陆性气候的入侵,又可接受来自印度洋、太平洋温暖季风,随地形产生温度水平、垂直的变化,形成独特的高原气候和山地气候。茶区山峦起伏,云雾缭绕,溪涧穿织,雨量充沛,土壤肥沃,多红黄壤土,腐殖质丰富,具有得天独厚的茶叶生产的自然条件。

因此产地的境内群峰起伏,平均海拔1000米以上。属亚热带气候,年均气温18——22℃,年积温6000℃以上,昼夜温差悬殊。年平均降水量1200——1700毫米,有“晴时早晚遍地雾,阴雨成天满山云”的气候特征。其地森林茂密,落叶枯草形成深厚的腐殖层,土壤肥沃,致使茶树高大,芽壮叶肥,着生茂密白毫,即使长至5——6片叶,仍质软而嫩,尤以茶叶的多酚类化合物、生物碱等成分含量,居中国茶叶之首。

滇红工夫茶采摘1芽2、3叶的芽叶作为原料,经萎凋、揉捻、发酵、干燥而制成;滇红碎茶是经萎凋、揉切、发酵、干燥而制成。

滇红制作以采用优良的云南大叶种茶树鲜叶,先经萎凋、揉捻或揉切、解块、发酵、烘焙等工序制成初加工成品茶;再经精加工(分拣、分筛、分级、精包装)制成滇红功夫茶。上述各道工序,长期以来,均以手工、半机械化操作。此工艺从1939年在凤庆与勐海县试制成功。

红茶可以帮助胃肠消化、促进食欲,可利尿、消除水肿,并强壮心脏功能。红茶中“富含的黄酮类化合物能消除自由基,具有抗酸化作用,降低心肌梗塞的发病率。中医认为,茶也分寒热,例如绿茶属苦寒,适合夏天喝,用于消暑;红茶、普洱茶偏温,较适合冬天饮用。更多功效咱们参考一下5点功效详加了解:

1.利尿功效

在红茶中的咖啡碱和芳香物质联合作用下,增加肾脏的血流量,提高肾小球过滤率,扩张肾微血管,并抑制肾小管对水的再吸收,于是促成尿量增加。如此有利于排除体内的乳酸、尿酸(与痛风有关)、过多的盐分(与高血压有关)、有害物等,以及缓和心脏病或肾炎造成的水肿。

2.消炎杀菌功效

红茶中的多酚类化合物具有消炎的效果,再经由实验发现,儿茶素类能与单细胞的细菌结合,使蛋白质凝固沉淀,藉此抑制和消灭病原菌。所以细菌性喇疾及食物中毒患者喝红茶颇有益,民间也常用浓茶涂伤口、褥疮和香港脚。

3.解毒功效

据实验证明,红茶中的茶多碱能吸附重金属和生物碱,并沉淀分解,这对饮水和食品受到工业污染的现代人而言,不啻是一项福音。

4.提神消疲功效

经由医学实验发现,红茶中的咖啡碱藉由刺激大脑皮质来兴奋神经中枢,促成提神、思考力集中,进而使思维反应更形敏锐,记忆力增强;它也对血管系统和心脏具兴奋作用,强化心搏,从而加快血液循环以利新陈代谢,同时又促进发汗和利尿,由此双管齐下加速排泄乳酸(使肌肉感觉疲劳的物质)及其他体内老废物质,达到消除疲劳的效果。

5.生津清热功效

夏天饮红茶能止渴消暑,是因为茶中的多酚类、醣类、氨基酸、果胶等与口涎产生化学反应,且剌激唾液分泌,导致口腔觉得滋润,并且产生清凉感;同时咖啡碱控制下视丘的体温中枢,调节体温,它也刺激肾脏以促进热量和污物的排泄,维持体内的生理平衡。

此外,红茶还具有防龋、健胃整肠助消化、延缓老化、降血糖、降血压、降血脂、抗癌、抗辐射等功效;红茶还是极佳的运动饮料,除了可消暑解渴及补充水分外若在进行需要体力及持久力的运动(如马拉松赛跑)前喝,因为茶中的咖啡碱具有提神作用,又能在运动进行中促成身体先燃烧脂肪供应热能而保留肝醋,所以让人更具持久力。

七、红茶的不同饮用方法:

世界各国饮红茶人数在饮用茶叶人数中占多数,饮用方法也各有不同。

1.工夫饮法:是中国传统的工夫红茶(小种红茶和工夫滇红茶)的品饮方法。即将3——5克红茶放入白瓷杯中,然后冲入沸水,几秒后出汤,先闻其香,再观其色,然后品味。

2.冲泡法:把茶叶置入茶杯或茶壶中,然后冲入沸水,静置一会,待茶叶内含物溶入水中即可饮用。

3.煮饮法:一般在餐前饭后饮用,红茶入壶后加入清水煮沸,然后冲入预先放好奶、糖的茶杯中,分给大家享用。也可以把糖、奶玫在桌上,根据各自喜好在茶中加糖或奶饮用。

4.冰红茶:配制方法是先将红茶泡制成浓度略高的茶汤,然后,将冰块加入杯中达八分满,徐徐加入红茶汤再视各人爱好加糖或蜂蜜等拌均匀,即可调制出一杯色、香、味俱全的冰红茶。

八、获奖荣誉

云南红茶碎茶(简称红碎),在中国优质食品和全国名茶评比会上,屡获殊荣:

云南红茶

1986年1月,在北京召开的1985年国家优质食品授奖大会上,凤庆茶厂所产的云南红茶一级工夫茶和勐海茶厂所产的”红碎1号“分获国家优质食品银质奖;

1986年商业部在广州召开的全国名茶评比会上,凤庆茶厂的云南红茶工夫茶被评为全国名茶;

1989年农业部在西安召开的全国名茶、优质茶评选会上,昌宁茶厂生产的云南红茶一级工夫茶被评为全国名茶,勐海茶厂生产的”滇红碎茶1号“获优质茶称号;

1990年9月商业部在河南信阳市召开的全国名茶评比会上,凤庆县茶场生产的中茶牌云南红茶工夫茶再次荣获全国名茶称号。

10月2日晚,凤庆滇红茶产业联盟一周年年会在凤山镇安石村召开,会议总结一周年来的工作,商讨联盟下步工作计划,进一步坚定滇红茶产业发展信心,团结一致,共推共创共享凤庆滇红茶品牌影响力。

会上,全体成员重温了入盟誓词,凤庆滇红茶产业联盟理事长施贵华代表联盟理事会作联盟年度工作报告。

县委书记陈礼军出席联盟年会并讲话,陈礼军指出,从去年到现在,联盟走过了第一个春夏秋冬,收获了初心、收获了坚韧,更坚定了我们把凤庆打造成“中国红茶第一县”的决心和目标。

陈礼军强调

一是信心要坚定。联盟成立一年来,8个联盟技术标准得到了统一,授权入盟企业统一使用“凤庆滇红茶”地理标志证明商标,联盟的成立以及取得的工作成效受到了省市的关注,尤其是“凤庆滇红茶全链条组织化”被列入了今年省委深化改革的重点督查事项之一。二是步子要沉稳。要以联盟发展规划为引领,持之以恒朝着既定目标奋勇前行;要督促检查8个联盟技术标准在联盟企业内部执行情况,严格准入退出机制;要真正把凤庆滇红茶做成终端产品,掌握市场主动权,实现品牌溢价。三是遇事要协商。联盟87家成员机构,要握指成拳、抱团发展,联盟内部研究事项、制定标准,都要按照相关议事规则和程序执行,保证决策事项实施有效监督。四是标准要完善。要在执行好现有8个联盟技术标准的基础上,抓紧出台公共品牌标准、企业自身品牌标准以及新式茶饮底茶标准,联盟企业生产的所有产品都要有标准、有小样,通过不断完善滇红茶的行业标准,掌握市场话语权、定价权。五是联盟要主导。联盟牵头单位滇红建投在搞好自身生产发展的同时,要服务好联盟企业,探索运作机制,加强合作交流,不断开拓市场。

县政协主席高仲旭出席会议,他指出,联盟及联盟茶企要弘扬马帮精神,推动凤庆滇红茶产业发展。一要懂得感恩,感恩我们3200年的古茶树、感恩冯绍裘先生、感恩凤庆大叶群体种茶、感恩茶农。二要勇于开拓,要守正创新,保护好凤庆功夫红茶工艺,开拓好新式茶饮市场。三要善于团结,联盟茶企之间要精诚团结,合作共赢。四要自律诚信,要把马帮精神落实到实际行动上,落实到凤庆滇红茶产业联盟8个技术标准的执行上。

图片

作者:陈垚

来源:凤庆视点,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

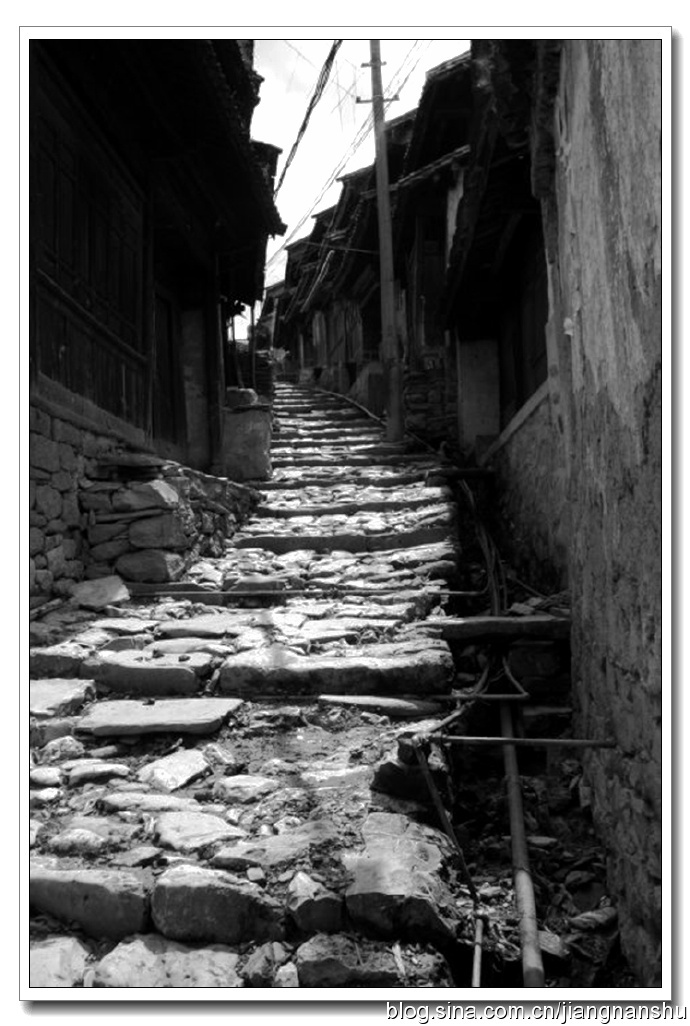

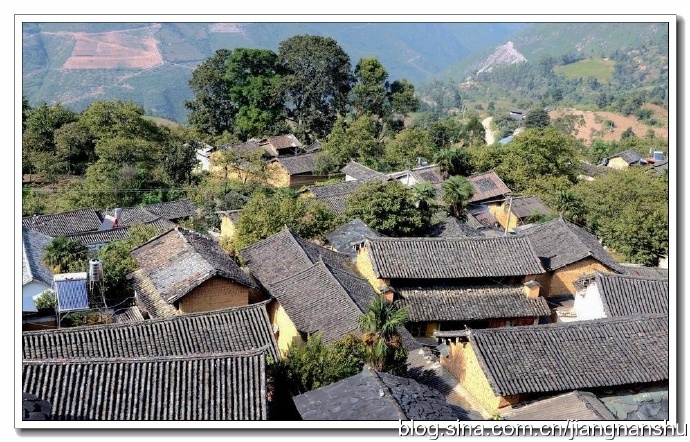

这是一个石头砌成的世界。房屋是石板房,道路是石头铺,塘基是石头砌,水渠是石头筑,菜园的垄基是石头垒。石门墩、石院墙、石前檐、石鸡笼、石厕所、石畜圈不胜枚举。石槽、石盆、石凳、石桌、石碾、石磨、石臼琳琅满目。石台阶、石板路、石垱……甚至烤茶、烧肉的用具都是用石头制作而成。

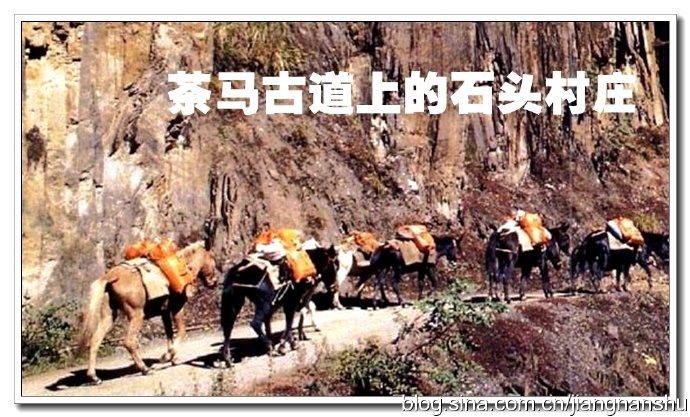

这是一个承载滇西茶马古道700年历史的村庄。滇西茶马古道是唐宋以来至民国时期汉、藏之间以进行茶马交换而形成的一条交通要道。路线有两条:南线由云南的普洱--大理--丽江--中甸--西藏的察隅--波密--拉萨--日喀则、江孜、亚东、柏林山口,分别到缅甸、尼泊尔、印度;北线从四川的雅安--康定--西藏昌都--尼泊尔、印度。本文所写的石头村,正是位于南线从普洱到大理这一条中的一个小村庄。

不久前,我徒步踏上了滇西茶马古道保留得最完整的云南省凤庆县鲁史镇到塘房村这一段。沿途景色全是人与自然和谐相处的村庄,在这个乍暖还寒季节,我打量着这有着文化有着商经的古老通道,想像着当年行走在古道上的马帮,浩浩荡荡的驮着茶叶、毛皮、药材、核桃等山货,唱着"……赶起百十匹马帮(哟咳),驮上百十斤驮子(哎),翻过(哦)百十个梁子(呀),换回(哟)百十样货子,填饱(嗯)干瘪瘪的肚子(呀),狂欢一阵子(啊)"的号子进城,从一个山谷到又一个山谷,从一个村寨到又一个村寨,马帮踏出了一条沟通各地的生命道路,换回必需的盐巴、布匹等生活用品。从此,那些崎岖逶迤的山道上,诉不尽马帮的神奇;刀砍斧削的绝壁,说不完赶马人的辛酸;不老的风峡谷,回荡着许多赶马号子的豪迈和悲壮。

如今,茶马古道上的马帮已经离开了几十年上百年了,走在悠悠的古道上,似乎还可以听到久远的年代里传来的阵阵马蹄声,滴滴答答的响彻着整个山谷。

1913年以前,凤庆(旧称顺宁)与外地的交往,最主要的就是顺下线,线路有三条:1、凤庆(顺宁)--鲁史--巍山--下关--丽江--中甸--西藏;2、凤庆(顺宁)--鲁史--下关--昆明--省外;3、大理--下关--巍山--鲁史--凤庆(顺宁)--镇康--耿马--缅甸。无论走那条路,都必须过塘房村,因此,塘房承载起了茶马古道700多年的历史沧桑。

塘房距鲁史镇约6公里,沿着弯弯曲曲的古道,跟着猎奇的游人一直向上攀登,刚开始还感觉有使不完的劲,可是,不一会儿我就感觉气喘嘘嘘,大腿酸痛,干脆拿着相机在路上拍起照片来。此时,一个村民赶着马,身上扛着百十斤重的小型农用机械,竟然在古道上健步如飞。我与他攀谈古道的历史,小伙告诉我,这段路是茶马古道赫赫有名"九曲十八弯",到塘房村还早着哪。随后,他唱着"身着大地头顶天,星星月亮伴我眠。阿哥赶马走四方,阿妹空房守半年"的赶马调很快消失在古道的尽头。

据史料记载,康熙四年(1665),云南北胜州(今丽江地区永胜县)设立茶马市场后,凤庆茶叶产品开始流入丽江。20世纪20年代,大理喜州严子祯在下关建立"永昌祥"商号,开始生产经营沱茶和藏销紧茶,并在叙府(今宜宾)、重庆、汉口、上海和缅甸瓦城设立分号。而凤庆青毛茶,是"永昌祥"沱茶产品必不可少的原料(当时"永昌祥"商号所生产的沱茶有三个牌子:一个是本牌沱茶,重九两二,用明前春尖制作,双江茶占60%,凤庆茶占40%;一个是副牌沱茶,重八两二,凤庆茶占60%,勐库茶占40%;还有一个是正记牌沱茶,重八两二,同样是取勐库茶香味浓郁,凤庆茶兼备外形美观之特点制成)。因此,严子祯于1928年在凤庆专设"永昌祥"商号,竞购凤庆青毛茶。到20世纪30年代末,凤庆的茶叶商号发展到20多家,从此,凤庆茶由马帮沿着"顺下线"倾销各地。

沿着古道一路向上行进,阳光透过湛蓝的天空投射到山头上,让山林遍染了一层金黄色,清冽的山风吹过,卷起一层层的落叶,抬头仰望天空,干枯的树枝盎然的屹立在蓝白相间的天际,直指苍穹,显现出顽强的生命力,在那密密的枝杈里,孕育着来年生机勃勃的绿色和百折不死的生命之魂。脚下的道路崎岖坎坷,这真的就是那条千年的古道么,千百年来,这条道路曾经是何等的繁华,过往商贾,游人如穿梭般的从它身上走过,它也曾承载着多少人的希望和梦想,谁又能说清楚,在它身上演绎过多少感人的故事呢,世事如烟,沧海桑田,它如今就像一位年至耄耋的老人,静静的躺在这里,在它的梦里,是否还依稀记得那往日的繁荣以及行人如织的那些年代?如今,只有偶尔路过的徒步探险者和匆匆而过的狩猎人还能让它偶然醒来,可是,又有谁能静静的聆听它的故事呢,那划过枝头的风声,是否就是它的低声哀怨。

到达塘房村,我们的目光被石头房屋豁然点亮,瓦是石板,墙是石墙,地是石地,石头做成的房子里,住着终年和石头相伴的人。

石头是塘房的财富,这里产的石头像千层的油饼,用扁锤沿石角一敲,就能起下一大块。一层一层的石板,像一本厚厚的书,层次之间不毫粘连,只要你乐意,就可以随意的翻阅。村民们建房就地取石,不做任何二次加工,没有污染,无需能源。石材是天然具备的,木材是自然生长的,粘接的材料无需运输。墙是石头砌的,支离的碎石,平面往外地块块砌起,不用半点沙灰水泥粘合。石墙的顶上,再架木椽,木椽的上面,再铺石板。石板从檐口铺起,块块叠压,至脊而收。石材的地基,石材的墙体,石材的屋面,天然的材料,被塘房村人巧妙利用,筑屋造房,建宅修舍。村里的老人说,这样独特的石板房,雨季,屋顶石板遮挡,水不入室。晴天,满室潮气蒸发,沿缝隙罅漏四散飘逸,室内很快又可干爽如初,居住于内,冬暖夏凉。

大块小块的石板,充当了遮风挡雨的屋瓦,参差不齐的石板,在一幢房子的屋顶上,都被派用到了最为恰当的位置。这就是塘房村人的高明,深知才尽其用、物尽其能之理。对于石板来说,再不规则的长相,塘房村人都能给它们找到最为恰当的位置。

石头垒成的房子毕竟不能建得太高大。在村里,几乎每间屋子都一般大小,而且结构也基本相同。屋子都不高,高一点的人走进屋门,可能还得稍微低下头。并且,每间屋子里都没有一扇窗户,只有一个天井,是屋子采光的重要途径。

村民搭建的石屋,大多是随意而为,有的石块横着叠砌,有的斜着堆砌,大石块和大石块之间用小石块补缝加固,连木质的梁柱也特别讲究自然,用在石屋里还是保持原来的形状,没有刻意修整过。使得塘房村的石屋显得更加硬朗,看上去厚实凝重,极具质朴之感。

走进一户人家,里面别有洞天,大大的天井里,有石头砌的猪圈、鸡窝,院里有长石头条搭的凳子,地面是用薄石条铺成。猪圈里喂猪的槽子是石凿的,洗衣服的搓板是石板做成的,捣蒜用的也是石锤、石臼。小院里香椿、月季花、木槿花香味弥漫。

主人家在办喜事,几个小伙正往青石板上放肉,我们一问,才知道要做塘房特色菜--青石板烤肉。石板能烤肉?我有点不相信,因为石板遇火加热会炸裂,怎么能把肉烤熟?带着好奇,我到了烤肉的厨房要一睹石板烤肉的真面目。几个烧得火苗通红的炭火盆并排支在厨房里,炭火上有一块石板搭在上面,另一块一摸一样的石板压在烤肉上,打开上面的石板,果然里面夹着猪肉在烤。这种石板烤肉就是用新鲜的猪肉直接放在石板上烤成的,工艺很简单,石板烤出的肉外观看焦黄焦黄的,让人垂涎欲滴。割下一块来,嚼在嘴里,味道既香又脆,不像直接在炭火上烤出的肉有烟熏火燎的味道,也许,这应该是人们爱吃塘房烤肉的真正原因。

石水缸是塘房人家的必需品,每家每户都有,这家家必备的石水缸,样式并不统一,有的能装十多担水,有的只能装两三担水;形状上,正方形、长方形居多,当然也有正六边形等。水是从屋后的老林里用水井槽引来的,水井槽用龙竹或整棵的圆木挖成,涓涓的山泉沿着高高低低的水井槽,翻过一个又一个山坡,把塘房人家的石水缸装得满满的,做饭、洗菜时就舀水缸里的水用。

村里的老人说,石水缸装的水清凉冰爽,我舀了一瓢水咕咚咕咚地一气喝下,那沁人心脾的清凉和痛快深入五脏六腑。

走在村里石头铺成的小道上,不知是否因为经年累月的缘故,高高低低的石头路也不觉得崎岖。犹如走进了时光隧道,仿佛回到了古代的世外桃源。

据史料记载,1693年农历八月十四,徐霞客从保山市昌宁县进入凤庆县城,与前往下关的马帮一道走上了茶马古道,乘竹筏渡过澜沧江,翻越骡马萎坡来到塘房村歇脚。据传,一老者还用石板烤茶热情招待了这位远道而来的客人。我们有幸在另一户人家品尝到了青石板烤茶。青石板烤茶是塘房村人的一种独特饮茶方式。石板是薄片青石,质地细腻而均匀,似乎不容易找。在温火上预热十多分钟后,石板都有些烫手了。主人从竹筒里取出几小撮早已准备好的晒青茶。这可是开春第一尖春茶揉制的呢,据说是专门款待第一位踏春而至的客人。诱人的茶在青色的石板上欢快地翻滚着,烤茶最讲究火候,几个来回叶色渐渐由棕黄色变成棕褐色,整个院子也已经是茶香漫溢了。将烤好的茶叶收入备好的竹筒,所有的茶具都是竹制的,据说这样茶才更香。

茶叶在水中沸腾的一刻,香气弥漫。主人将茶壶盖子一扣,再用沸水浇注壶身,接着将竹制的茶杯翻转用水洗净,片刻之后,青透的茶水一一流入竹杯。一切流畅得让我有些眼花,一晃神,香茶已在眼前,我赶紧双手接过,低头一品。真可谓“石屋忘言对此茶,全胜羽客醉流霞。尘心洗尽兴难尽,一树鸟鸣片影斜”。

老人们说,塘房是一个被茶香侵泡的村庄,当年茶马古道最盛的时候,每天来往的人像排队一样的经过。据《滇南新语》记载,在明代,凤庆就能用手工制造出太平茶、玉皇阁茶,色、香、味可与龙井茶媲美。有了这样的好茶,清乾隆26年(1761年)顺宁知府刘靖督土民修建青龙桥于镇南金马明子山脚下的澜沧江上,走过澜沧江过金马翻越黑山门,就到糖房。青龙桥连通的茶马古道上茶事不断,凤庆茶源源不断进入内地、上贡朝廷、远销东南亚,茶叶也成为凤庆人的"绿色银行"。每逢街天,悠长的山街成了各种茶叶交易的场所,那叶形平肥的“尖山云雾”、条索分明的“太华茶”、细润色正的“银毫”、秀美质佳的“特级功夫茶”……各色茶叶摆满悠长的街巷,浓郁的茶香令人心旷神怡。在茶市上,随便坐下与茶农闲话家常,都能拉出一大堆茶诗、茶经、茶文、茶德等等话题来。彼此兴致浓了,甚至会忘了买卖之事,沉浸在茶话之中。真可谓“茶中日月长,茶话情根深”。

或许正是受凤庆悠久的种茶、制茶历史熏陶的缘故,在塘房村,人们从茶园采回鲜嫩的茶叶,洗净晾干后用手揉软搓细,放进一只大碗中,再加上柑橘叶、酸竹笋、大蒜、辣椒、盐巴等佐料拌和,就成为一碗"凉拌茶"。这种茶,滋味变化多端,苦中透出暗暗鲜香,是下饭的好凉菜。有的则把采来的新鲜茶芽放进小缸里,撒上盐巴拌匀,层层压紧,腌制几个月后,拌上佐料,也是开胃佐餐的好菜。当然也有三五人相聚一起,持一杯茶香,怀一份闲情,细细品茗,渐渐境宁心净,在幽香芬芳中涤尽俗尘,享人生之无穷真趣。

塘房村子偏僻,但这里生产的茶味道好,香气浓,那香气,据说,在村庄山顶的黑山门都可以闻到。塘房村几乎家家户户都制茶,能不香么?何况,四周都是茶山,即使没有烘焙茶叶,村子也被茶山的阵阵清香氤氲着。何况,村里的人家都爱喝茶,日泡茶夜泡茶,茶汤的香气不时腾挪着。几十年数百年,这里的房砖屋瓦,这里的柴门木窗也该都贮满了茶香。

特别是清明时节,村子里的人都要分捡茶叶。老的,少的,男的,女的,一个个手指灵活,动作麻利。面对竹蔑盘里堆着的待分捡的茶叶,平日里大大咧咧的男人,也变得轻柔灵巧起来。茶对塘房人受益最深,塘房人对茶的感恩也最重。茶祥和的性味熔铸成了塘房人淡泊名志的个性,他们不骄不燥,安于现状,默守着"明窗净几安居好,清茶淡饭滋味长"的格言,一生一世耕作于茶园之中。许多年来,塘房的这种个性,就像苏辙在《茶诗》中所写的一样:"枝枯叶硬天真在,踏遍牛羊未改香",他们的个性已与茶的风格无异。茶园丰收了就丰收了,吃好点穿好点塘房人从不吝啬,财多财少塘房人看得并不重,男人有钱全花在茶园上,女人有钱全花在茶歌茶舞茶艺上,他们不知道把茶兑换成金条、美元深埋于地窖之中,他们不知道把茶兑换成戒指、项链包几个情人养几个"二奶"疯狂几回。他们把功夫全花在茶上,制作出名扬中外的好茶,不断丰厚茶文化底蕴内涵的实在。

1927年,我国当代著名作家艾芜南行时,也是与马帮结伴,经过云南驿、顺宁、塘房、鲁史、保山等地到达缅甸的。抗日战争期间,鲁史至顺宁驿道还一度成为抗战军需物资的重要供给线,大量的军用民用物资都从这里进出……由于塘房交通位置的重要,直至民国时期始终是中外客商汇聚的繁华村庄。

1938年秋,中国原有的红茶产区在日军侵华过程中沦陷,红茶作为重要战略出口物资货源断绝,为换取外汇,支援抗战军需,中国茶叶贸易股份公司派著名茶叶专家冯绍裘到云南开辟新的红茶生产基地。多方考察后,冯绍裘终在凤庆觅得制作上乘红茶的鲜叶,着手试制属于云南的红茶并一举成功,定名为"滇红"。首批"滇红"通过凤庆、塘房、鲁史古道、祥云,从滇缅公路运到昆明,再装进木箱铝罐,转运香港出口,转销伦敦,以每磅800便士的最高价格售出,立即引起世界茶界的轰动。鲁史古道也成为那段日子唯一驮运过红茶的茶马古道。新中国成立后经过无数"滇红人"的辛勤努力,“滇红”得以发扬光大。1996年,为了做强做大“滇红”,云南省凤庆茶厂整体改制为云南滇红集团股份有限公司,继续承担起传承"滇红"的历史重任。滇红集团出品的"滇红特级工夫茶"在1958年被认定为国家外事礼茶,1986年云南省省长和志强将其作为国礼赠送来华访问的英国女王伊丽莎白二世。从此,香高味纯,形美色艳,品质独特的滇红茶与印度、斯里兰卡红茶相媲美,成为中国乃至世界名茶。

核桃是塘房村的摇钱树,塘房村民倚山而居,每户人家房前屋后大都是核桃树。道路旁、地角边,或者半山坡上,到处都生长着核桃树,一棵棵,一片片,星罗棋布。我们去的时候错过了核桃树葱绿的季节,此时的核桃树光秃秃的,或多或少让人看起来有些萧条。村里人告诉我,谷雨过后,玉米苗刚刚冒出尖儿,核桃油绿的叶子就会像一双双绿色的小手,在春风中向人们飘然招手,一串串绿绒绒的花朵,倒挂在绿叶丛中,那是春天的田野一道道亮丽的风景。

“八月十五核桃香”。当地村民已习惯的认为,到了农历八月十五,核桃仁渐渐饱满,可以放开嘴去品尝。在这个时候,你漫步山野,一串串又大又圆的核桃,挂满了整个枝头,远远望去,象挂满了一串绿色小灯笼。有的树枝的因核桃结得太多了,把树枝压得趴到地面来;有的挂满核桃的枝条,甚至伸进小院里。核桃青果最好吃,从树上采摘下来,用专制的核桃刀,把白胖胖的核桃仁拔出来,轻轻剥掉仁外边一层白生生的薄皮,油而甜,味道极美。

核桃可烧着吃,外壳不砸开,放在火旁,经过烘烤,核桃的油脂分泌,异常的香。把鲜核桃仁捣碎,将鲜辣椒在烧红的炭灰里烧熟洗净切碎,用盐混合凉拌,不仅美味,而且开胃、健胃。还可以用作调料做花卷,将核桃果仁捣碎后,和盐、葱花、熟油搅拌在一起,涂在馒头上蒸熟,果仁的香味遍布花卷,吃起来香甜可口。

当然,最好吃的还是塘房核桃糖,塘房产大麦,当地人用玉米面、大麦芽等熬成糖稀,粘稠状,呈黄黑色。玉米是塘房村的特产,它的甘甜很能讨好塘房高海拔的土地,在上世纪五六十年代,糖稀是对白糖严重匮乏的一种补偿,在塘房却意外与核桃结亲,成为那个年代里特有的风景和味道。

早年的核桃糖用核桃仁、芝麻、糖稀烀制,用一口大铁锅将核桃仁、芝麻炒熟了,搓去核桃仁皮,均匀地摊开,每一层上掺一点糖稀,反复几次,冷却后,核桃糖就制成了。核桃糖是孩子们冬季的上佳零食。晚上饿了,就切几块来吃,要香味有香味,要甘甜有甘甜,要滋补有滋补,要多惬意有多惬意。

走出塘房村,寻一处墙边的石凳歇歇脚,摘一束在石缝中长出的野花闻闻香,看屋前公鸡昂首阔步踱过石头的街道。夕阳西下,身边和脚下的石块静静地闪烁着岁月的印痕,深情的散发着石头的光芒。我知道,那些深深浅浅的印记,明明暗暗的沧桑,那是一种无言的石头历史,更是一种特有的村落文化,塘房以特有的魅力,支撑起了滇西茶马古道一方数百年的历史,这是一条辉煌的道路,这是一部生活的历史书籍,无论什么时候,都永远值得我们用心去阅读,永远值得我们用步伐去丈量。

【摘自2016年2月第1期《吃茶去》杂志;作者:庄文勤(云南凤庆),系云南省作家协会会员】