对于没有到过雅安的人来说,知道藏茶的也许比知道三雅文化的多,因为藏茶已经在各地市场悄然兴起;而去了雅安的人,却不一定知道藏茶而一定会记住三雅文化,因为吃雅鱼、听雅雨和看雅女的确比品藏茶要感性与直接得多。其实,一张城市的名片,需要别人留取的记忆也许很多,更不可能一一记住。不过对雅安而言,藏茶与三雅文化却同样重要,因为它们都是贯穿整个城市文明的恒久标志。

雅安古称雅州,位于成都的西南方,是四川盆地与青藏高原的结合过渡带,也是现代都市与原始自然生态区的结合过度带,地理环境得天独厚,藏茶和三雅文化都诞生在这块自然造化、神奇神秘的土地上。从表面上看,藏茶和三雅文化似乎无关,但只要从它们的文化源头去探寻,就不难了解个中渊源,因为这一切既可以从雅安的地理环境去求证共存之道,更可以从女娲补天的神话里去感受人文之美。

先聊聊“雅雨”吧,传说当年女娲补天时正好在雅安这尚有一块缺漏,这时候女娲已经筋疲力尽,再也无力飞上天去,继而长眠在雅安的土地上,于是就造成了“天漏”。所以雅安一年中有240多天都是细雨纷飞、飘飘洒洒,平均年降雨量达到2000毫米左右。不过,传说中的“天漏”带给雅安的却不是遗憾,而是福祉。因为雨带给了雅安丰足的水资源和丰茂的植被,更成就了雅安对人类文明的一大贡献,那就是茶。“雅雨”的美名,“雨城”的美称,还有“雨极”的美誉,都随着雅安的茶而声名远播。

事实如此,早在西汉时期,道士吴理真就在蒙顶山上收集并驯化了野生茶,培植出了人工茶树,被后人称为“仙茶”,可以说世界最早的种茶人就在雅安。数典雅安的茶,既有唐诗盛赞的“扬子江心水,蒙山顶上茶”,更有远销藏区,藏族同胞“旦夕不可暂缺”的藏茶。因为“雅雨”所造就的自然环境,雾雨轻湿、富氧柔光,非但植物茂盛,微生物种群也极为繁盛活跃,对必须长时效渥堆深发酵的藏茶极为有利,藏茶中所富含的多种有益人体的有机化合物与微量元素都是通过长时间的自然发酵而获得。所以,绿茶因“雅雨”而早发春芽,藏茶因“雅雨”而“晚”留陈香。

再说“雅鱼”,相传当年女娲补天时,经过雅安的周公河时不慎将宝剑掉入河中,宝剑遂幻化成了雅鱼,所以每条雅鱼的头部中都有一把形状完好的宝剑,每当人们食用雅鱼时看到了宝剑便想起了女娲为人类造福的故事。有趣的是吃完雅鱼后,人们还会将鱼头中的“宝剑”带走,作为珍藏,传说这“宝剑”很有灵气,司机将其挂于车中可保平安,老人将其插于床头可驱邪除病。在雅安,也还流传着这样一个故事。当年雅州府官员带着雅鱼和厨师亲临京城,把雅鱼献给了慈禧。在细嚼慢咽中品出别具一格的风味后,慈禧连连称赞雅鱼肉质鲜嫩,味美无穷,比龙胆凤肝还好!此后,慈禧几乎每月都要吃一次雅鱼,而雅州府的官员,就连那位厨师都受到了提拔。

其实,雅鱼古称丙穴鱼,是雅安青衣江流域中特有的鱼类,产于雅安的周公河、芦山河、天全河、宝兴河,故称雅鱼。具有很高的经济价值和营养价值,属我国珍稀鱼类。雅鱼属冷水性鱼类,最适生长水温为18--22℃水流湍急的河流,在河床暗低的水下岩洞中越冬。唐代大诗人杜甫诗云:“鱼知丙穴由来美,酒忆郫筒不用酤”,盛赞着雅鱼之美。

不过,“雅鱼”和藏茶的完美配搭,却是从藏茶文化为主题的西康大酒店开始。在这里,有以藏茶为主要佐料的“茶宴”,最让人回味的就是清蒸雅鱼,以藏茶去腥提香、发鲜留韵,使雅鱼嫩而不绵,香而不腻。就餐的客人一边细嚼着雅鱼,一边品酌着藏茶,再看一看青衣江上的纷纷细雨,频添几分惬意。这可以称得上是两种文化的兼容,也是一种天缘的循环互补。一方面,因历史缘遇,雅安的藏茶远销西藏,使缺乏蔬菜水果的藏区民众免除了青稞之热、牛羊之腥,在高脂肪、高能力食物链的包围下依然保持健康强壮的身体。另一方面,“雅鱼”则是大渡河水系的鱼种,发端于雪域高原而繁殖于青衣江流域。青衣江的水,也正是夹金山的雪水,低温冰冷,离开了这种特殊环境下特殊的水,雅鱼则无法存活。因此,藏茶和“雅鱼”其实是藏汉之间一种自然资源的相互遗赠,一种人文关怀的相互存续。

“雅女”的传说与雅女一样的美丽。相传女娲在雅州度过了她的豆蔻年华,和力大无穷的青神结为夫妻,生一女名雅妹。女娲“生而神灵”,体态婀娜,人美貌,能治世,有韧性。雅妹以母亲为表率,秉承她的美貌和全部品行。于是代代繁衍在这片土地上的雅女也清纯如水,外美内惠,韧性十足,果敢坚强。有一首流传了数千年的歌谣唱道:“一根扁担闪悠悠,挑担白米赶雅州;雅州爱我好白米,我爱雅州好丫头!”雅女像绵长的青衣江水,代不绝人。青衣古羌国“曲线救国”,用美丽扑灭战火的琰姐、琬妹,明代文武双全驰骋疆场的桃花夫人,“原始社会的最后一朵玫瑰”的和亲使者肖淑明和现代许多雅女都以其“美人、美事、美德,美名”传遍天下。

藏茶与“雅女”本身就是雅安地域文化中的两朵奇葩,因此,以“雅女”的“素、仪、正、美”去诠释藏茶的“红、浓、醇、陈”,别具一种格调、另有一番情趣。藏茶之美,在于大巧若拙、大智若愚,而雅女之美,在于兰心惠质、清丽脱俗。以雅女讲藏茶、煮藏茶、敬藏茶,再以藏茶衬雅女、读雅女、品雅女,人物提升了风物,茶性醇化了人性,在柔丽中去觉见朴拙,在温婉中去体味疏放,在细腻中去感受粗犷。两种文化的交融和谐使藏茶后发酵的魅力与众不同,这已经成为当今藏茶推广中的一道纯正而靓丽的风景。

除去女娲的故事让藏茶和“三雅”文化的有所附丽以外,其实藏茶和“三雅”文化本身就是雅安的地标文明,这一切现象都有据可依。根据美国科学家的研究表明,在地球上有一条神秘的纬线,就在北纬30度,地理结构独特、自然环境神异。在同一纬度的不同点线上,有世界最高的珠穆朗玛和最深的马里亚纳海沟,有古埃及、古巴比伦、古玛雅文明的遗址,有神农架、百慕大、死海、金字塔等神秘之角,许多的逸闻传奇无法解密。而雅安就位于北纬30度上。对于大自然的回赠,藏茶与“三雅”文化称得上是血统纯正、无可复制。

文章来源于:古老藏茶,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

文丨宋时磊

中国是茶叶的故乡,茶文化的发源地。茶叶之所以能够从中国走向世界,成为与咖啡、可可相并列的最受欢迎的三大无酒精饮料,茶文化之所以成为中国文化的符号象征,离不开长江的滋养。长江与茶叶相伴相随,茶文化是长江文明中璀璨的“绿色明珠”,长江和茶文化丰富了世界文明样态。时至今日,长江流域的茶文化仍有蓬勃生命力。

一、南方嘉木:长江流域的茶叶经济地理

茶是山茶科山茶属植物,其生长需要一定的自然条件。一般认为,经济栽培茶树的地理环境不能过于寒冷,年平均气温要在13℃以上;雨水应充足,年降水量在1000毫米以上;土质以酸性土壤为宜,唐代陆羽《茶经》认为以烂石(风化土壤)、栎壤(砂粒多、粘性小,有机质和矿物质丰富,透水和透气性好的土壤)为上,黄土最下;空气要湿润,相对湿度80%-90%最适宜;风速不能过大,光照不能太强烈,以较多的漫射光为宜,即《茶经》所言“阳崖阴林”;海拔要适中,宜多山、多云雾。

在中国版图之上,同时具备这些气候条件的地区,非长江流域莫属。长江流域以北纬30度为横贯中轴,大部分地区属副热带季风区,热量资源丰富,四季较为分明,春季万物萌发,最适宜采茶,夏秋也可采,这就确保了采摘周期和产量。地势以山地、盆地、峡川、平原为主,交错起伏,小气候较多;有蒙顶山、巫山、巴山、峨眉山、大别山、霍山、天柱山、天目山等名山,这些山区既适合茶叶生产,又在儒释道各家中享受特殊地位,实现山、茶、人的精神文化融合。长江流域的另一特点是面积大,干支流遍及19个省市区,横跨东中西三大板块,占中国国土面积的18.8%,容易形成茶叶经济带,产生聚集效应。

▲多云雾的产茶山区(宋时磊摄于湖北恩施市)

长江最裨益茶叶的是水。首先是降水,长江流域雨量充足、丰沛,这给茶叶生长提供了足够的水源,确保了茶叶湿润的生长环境。其次是水运,长江有岷江、赤水、沱江、嘉陵江、乌江、清江、汉江、湘江、沅江、赣江等众多支流,流域面积超过1万平方公里的支流有49条,丰富的支流和水系给航运带来了便利,茶叶从茶山取水路以经济便利的方式运输到干流上的重庆、宜昌、武汉、九江、上海等大商埠交易。早在唐代人们就借助长江水系运茶,张途《祁门县新修阊门溪记》言:“或乘负,或肩荷,或小辙,而陆也如此。纵有多市,必将大川,必先以轻舟寡载,就其巨蝗。”水运促进了商品和商人的群体流动,降低了交通运输成本。三是水质,“水为茶之母”,长江给茶叶品饮提供了优质用水,唐代张又新《煎茶水记》出笼了两个天下之水的“排行榜”(一为刘伯刍版、一为陆羽版),陆羽所列举的20种水,分布在长江流域的有15种。

借助长江,茶叶实现了物种的扩散和文化的传播,上演了一部“东游记”。茶树原产于中国西南,但因地处边陲,交通和人员往来有限,不为外界所知。自秦惠王兼并巴蜀后,这一带的饮茶习俗开始向外传播,顾炎武在《日知录》云:“自秦人取蜀而后,始有茗饮之事。”茶叶有两种传播方式。一是自然扩散,即通过雨水冲刷、河流漂流、鸟兽携带等,茶树种子可以从原产地云南传播到很远地方。二是人为传播,即茶树或茶籽通过人口的迁移被带到了新的生长地。这两种扩散方式,有不同的路线,其中较为主要的是从云南经四川、重庆、湖北、安徽到江苏、浙江,或者是从云南经贵州、湖南、江西、福建到台湾。两条传播路线都不同程度地借助长江水系的力量传播,从西向东传播。

茶叶的栽培和种植经历了从野生到人工的驯化过程,最早开始这项工作的或许是西南一带的边民,但做出最大贡献的是唐代在长江流域劳动的人民。晋代诗人杜育《荈赋》描绘,茶叶成片野生于山岗和山谷之中,“灵山唯岳,奇产所钟,厥生荈草,弥谷被岗”。《太平御览》引《续搜神记》,称晋时宣城人秦精入武昌山采茗,王浮《神异记》也有“山中有大茗”的记载。可见,晋代长江中下游地区野生茶树比较常见,甚至不乏大茶树。即便到唐代,陆羽还指出在巴山峡川之中,有两人合抱的大茶树。到中唐时期,在人们的观念中,野生茶品质最高,茶园种植的茶要次之,这反映出一个问题:唐代人工茶园数量在增加,产量在提升,故野生茶物以稀为贵。根据文献资料判断,中晚唐时期唐代出现了众多茶园,类型包括官办茶园、寺庙茶园、私人茶园、小农茶园等,茶树也从数十尺的高大乔木被培育成一尺两尺的低矮灌木。这说明人类对茶叶的认识和驯化能力有了实质性提升,也反映出唐代茶叶消费不断扩大的社会现实,采摘野生茶的原始生产方式已经不能满足人们对于新型饮品日益扩大的需求。据万美辰等统计,唐代长江上游地区共66个州,其中有25个州及南诏地区产茶,共计60种茶;唐代长江中游地区共43个州,其中有27个州产茶,共计42种茶;唐代长江下游地区共28个州,其中有20个州产茶,共计47种茶。这大致可反映出茶叶沿着长江自上游向下游、自西向东的传播轨迹。

茶是“南方之嘉木”,是长江流域这片钟灵毓秀土地所奉献的绿色饮品。

二、绿色黄金:技术、器具和贸易

长江流域的劳动人民以茶为业,开山辟园,种茶、制茶、运茶、贩茶、饮茶,从生产到消费创造了丰富的物质财富,衍生出了一套技术手段和管理制度。

茶叶本是一片普通的树叶,是中国人发现了其对人类身心健康的莫大价值,走上加工利用之路。从树叶到茶,需要一定的技术和工艺。魏晋南北朝时期,茶叶的加工方式比较原始,主要是制成茶饼或者混煮羹饮,并未有一套成熟的加工技术。这种方法处理的茶叶有着浓重的青草味,茶本身的香味并没有得到挖掘。唐代,长江流域的茶农创造出锅釜蒸汽杀青、拍压成饼的工艺,陆羽将其总结为“七经目”——采、蒸、捣、拍、焙、穿、藏。宋代延续了唐代的蒸青工艺并有所发展:北宋时期变饼为片,皇室崇尚蒸青片茶;南宋时期变片为散,开始流行蒸青散茶。明初罢造团茶,化繁为简,人民群众更注重追求茶叶的自然本真之味,元代初步兴起的炒青绿茶变得盛行。杀青工艺的出现标志着人们已经掌握了控制发酵程度的奥秘,从蒸汽或锅炒方式的转变意味着杀青工艺的提升:进一步降低青草气,激发和提升了茶叶内在香气。

明代后期,在绿茶杀青的基础上,安徽霍山的茶农发现增加闷黄工艺可出现“黄叶黄汤”的品质,创制出了黄茶(许次纾《茶疏》)。16世纪末期,又出现渥堆的后发酵工艺,创制出黑茶;人们又发现茶叶不杀青,先萎凋发酵,再后期处理还可以创制出不同的茶叶类型,于是在16世纪末期出现了黑茶,16世纪末到17世纪初出现了红茶,18世纪末到19世纪上半叶出现了白茶和乌龙茶。新的茶类的纷纷创制,既说明长江流域劳动人民茶叶加工技术在不断进步,同时也不断丰富和满足着人民群众对丰富口感的需求。

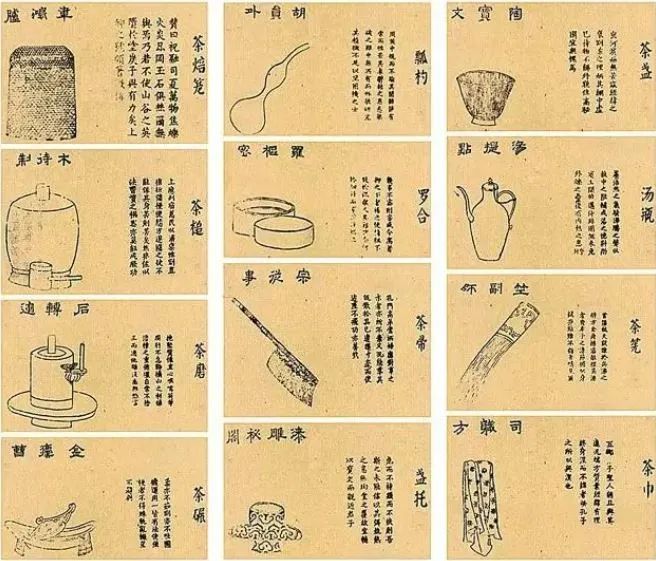

加工茶叶需要一定的工具。蒸青工艺的七个环节,会用到采茶、蒸茶、捣茶、成型、焙茶、穿茶、藏茶等19种工具。宋代有所简化,常见的有甑、榨、布帛、竹皮、柯、盆、磨、棬模、笪等9种制茶工具。这些制茶工具多从长江流域盛产的竹、木等中取材。除了生产工具,茶叶的消费过程中还要用到“器”,即品饮茶叶的茶器(宋代后茶具和茶器已不严格区分)。唐代盛行煎茶饮法,在取水、炙茶、碾茶、罗茶、取火、烹煮等环节,要用到陆羽记录的“二十四器”。宋代盛行点茶之法,审安老人在《茶具图赞》中用白描手法绘出十二件茶器图形,称之为“十二先生”。明清以后,壶泡法流行,白瓷茶瓯、紫砂壶使用广泛。尽管品饮茶叶的器具互有出入,但都要用到茶碗、茶壶、茶则、茶夹、茶巾等,这些器物同样多用长江流域的陶土、矿泥、竹木、丝织品等制成。

▲《茶具图赞》中的“茶具十二先生”

随着饮茶风气的不断普及和扩散,茶叶消费“始自中地,流于塞外”,到了“穷日尽夜,殆成风俗”(封演《封氏闻见记》)的程度。茶叶的核心产区位于长江流域,而消费地遍及全国甚至海外,茶叶生产和消费地域的不匹配性带动了茶叶贸易的崛起。茶叶比较轻便、货值高,便于长途运输,于是大宗贸易快速发展。早在汉代,茶叶就被携至西藏阿里地区,唐代向边疆塞外贩卖茶叶的茶马贸易得到发展;宋代和明代茶叶通过海上丝绸之路和陆上丝绸之路大量外销;清代万里茶道兴起,茶叶向俄罗斯等地售卖。借助这些贸易网络,长江流域的茶叶源源不断地运往全国及世界各地。

以稻米为食,以茶叶、桑蚕等换取日用物资,是长江流域百姓安身立命的手段和理想化的生活方式。风俗所及,明清时期珠江流域也以这种生活为风尚,士大夫阶层则往往在山中构筑精舍讲学,茶叶收入是他们重要的经济来源,“中有稻田茶丘十余亩,旁有人居七八村,皆衣食于茶”(屈大均《广东新语》)。茶叶贸易利润丰厚,早在敦煌文献《茶酒论》中就描述长江下游的江浙一带,茶商靠茶叶流通成为巨贾,“舒城太湖,买婢买奴。越郡余杭,金帛为囊”。茶叶是长江流域业者发家致富的“绿色黄金”。

产业和贸易的发展,又促进了政府推出茶叶行政管理及课税政策。唐朝政府创制了贡茶、茶税、榷茶等茶政制度。宋代茶政制度进一步完善和强化,出现了交引法、折中法、贴射法、现钱法等,在边疆设立了榷场贸易,设置了买马司等机构。长江流域出产的茶叶在换取战马、巩固边疆、促进民族融合等方面长期承担着独特的历史使命。

三、以茶为媒:族群、生活与艺术

人类学者肖坤冰曾以闽北山区的茶叶产业为例,研究了清朝到新中国成立前“茶叶流动”下的物质、空间与历史叙事。以大历史、长时段的视野观察,这种“流动”的故事不仅仅发生在闽北,整个长江流域皆以茶为媒介,促进了族群、生活和文化艺术的发展和变迁。

隋唐时期,长江流域得到充分开发,南方和北方发展呈现均衡之势。安史之乱后,北方藩镇割据、杀伐不断,大量人口被迫南迁,中国经济重心日益南移,形成了早期的“长江经济带”,出现了“赋之所出,江淮居多”的盛况。随着民族的融合和时代的发展,目前长江流域共同生活着汉族、土家族、苗族、彝族、侗族、藏族、回族等50多个民族,人口和生产总值双双超过全国的40%。在传统的社会生产方式之下,这些人群多聚族而居,茶叶是他们的重要产业。茶叶与人民群众的生产生活日益结合,孕育出丰富多彩的茶文化生活。

以茶为饮、为食,茶在长江流域人民的日常生活中扮演重要角色。唐代的煎茶茶艺、宋代的点茶茶艺、明清以来的泡茶茶艺等,在长江流域孕育和诞生,并向全国传布。除了主流的品饮方式外,长江流域还有富有地域特色的饮茶文化,杭嘉湖一带有青豆茶、元宝茶等;西南有侗族、瑶族有打油茶,白族有三道茶,藏族有酥油茶等;华中有湖南擂茶,土家族的油茶汤等。

以茶为会,举办茶宴和茶事雅集活动,长江流域的人文往来频繁。唐代可稽考的茶会有刘长卿惠福寺茶会、武元衡资圣寺晚春茶会、钱起长孙宅茶会、李群玉等人的私人茶会。特别是浙江湖州多次举办茶会,主要参与成员有颜真卿、皎然、陆羽等。明清以后茶馆兴起,普通百姓有了日常的公共文化生活空间,可在其中从事下棋、听书、看戏等休闲活动。特别是在长江上游的四川,茶馆文化蔚为大观,这在王笛《茶馆:成都的公共生活和微观世界 1900-1950》书中有细致入微地呈现。

以茶为礼,人们寄茶、谢茶、赠茶、品茶等,都要赋诗,出现了众多脍炙人口的诗篇,如李白的《答族侄僧中孚赠玉泉仙人掌茶》,白居易的《萧员外寄蜀新茶》《谢李六郎中寄新蜀茶》《夜闻贾常州、崔湖州茶山境会想羡欢宴》,元稹的《一至七字茶》,卢仝的《走笔谢孟谏议寄新茶》,皎然《饮茶歌诮崔石使君》。皇帝还会将从顾渚贡茶院得来的新茶,分赐群臣,以示恩宠;臣子上表申谢,谢茶表名篇纷出,较有代表性的是武元衡《谢赐新火及新茶表》。

以茶为俗,茶叶在长江流域的岁时节令、诞生礼仪、乔迁新居、婚丧嫁娶、宗教礼仪等生产和生活中,被赋予了多重功用。男女以借茶为由邂逅、以茶排遣忧思、以茶代酒凭吊逝者、以茶求子、以茶礼求婚,聚会饮茶并以茶事笑话取乐,僧人以茶待客、以茶筵作为宗教仪式还愿等。

以茶为娱,长江流域的茶农将茶与舞蹈、歌曲等结合,创造了劳动号子、采茶歌、采茶戏等娱乐形式。安徽皖西地区有《采茶》《锄茶歌》,黄山地区有《请茶歌》;浙江有建德有《顺采茶》《倒采茶》灯调曲目;湖北鄂西山区有劳动茶歌、抒情茶歌、仪式茶歌等;湖南辰溪茶山号子;茶歌在江西民歌中占有很大比重,并发展成了风格多样的采茶戏,演员多手执茶篮灯、扇子等道具,载歌载舞,劳动和欢愉尽在其中。

以茶为艺,茶是文学、书法、绘画、陶瓷等艺术形式热衷表现的对象。除诗词曲赋外,小说、散文等也经常描绘茶叶,如《三国志通俗演义》《红楼梦》《老残游记》等。当代作家王旭烽著有“茶人三部曲”,以家族叙事的方式勾勒了以杭州为中心的长江流域茶文化在近现代社会转型和发展的生动图景,并摘得第五届茅盾文学奖的桂冠。书法方面,唐代书僧怀素的《苦笋帖》、北宋名臣蔡襄的《十咏诗帖》等皆是茶与书法结合的名篇;茶画更是名品、名家频出,唐代的《宫乐图》、宋徽宗的《文会图》、明代唐寅《事茗图》等,都被视为珍品。茶与陶瓷艺术结合的典范是茶具,景德镇、宜兴等地出产了众多融实用与艺术为一体的茶碗、茶壶等,至今不衰。

以茶为媒,长江流域的茶叶和茶文化连接了个体与族群、物质和精神,是长江文明皇冠上的“绿色明珠”。

参考文献

陈文华:《长江流域茶文化》,湖北教育出版社2003年。

刘礼堂、万美辰:《唐代长江流域的茶叶种植与饮茶习俗》,《江汉论坛》2019年第11期。

刘礼堂、吴远之主编:《中华茶文化概论》,北京大学出版社2020年版。

宋时磊:《唐代茶史研究》,中国社会科学出版社2017年版。

宋时磊:《中国茶文化的形成、发展及影响》,《人民论坛》2022年第19期。

吴觉农:《茶经述评》,中国农业出版社2005年版。

袁祯清、宋伟:《宋元时期制茶工具考略》,《安徽史学》2022年第3期。

康健主编:《祁门红茶史料丛刊》,安徽师范大学出版社2021年版。

黄柏权:《挖掘长江流域茶文化资源推进乡村振兴》,《新华日报》2022年9月6日第13版。

(作者简介:宋时磊,武汉大学茶文化研究中心、汉语写作研究中心研究员,本文系国家社科重大招标项目“‘一带一路’视野下西南茶马古道文献资料整理与遗产保护”阶段性研究成果)

来源: 澎湃私家历史

若有侵权请联系删除

2月28日,平常心 竹叶青——“竹叶青 中国茶”品牌战略升级发布会在四川省峨眉山市举行。中国茶叶流通协会会长、全国茶叶标准化技术委员会主任委员王庆出席并致辞。

品牌上“心”,文化领跑茶行业振兴

竹叶青上新阶的背后,映照了中国茶叶品牌抢抓机遇、引领行业的担当与作为,更折射出产业发展中的文化韧性。王庆会长指出,“2023年已然成为中华茶文化发展的振兴年,产业的丰硕成果得益于文化的深厚积淀。是文化让大家对中国茶有了新的理解,改变了对喝茶的认知。”

茶文化的繁荣为企业提供了难得的机遇和成长的沃土,也提出了更高要求。王庆会长表示,“茶文化具有造血功能,能给整个产业带来新的生命力。应积极探索中国茶与地域文化在当代的想象空间,以时代赋予的新动能,让茶文化在产业创造性转化与创新性发展上大展作为。”

在王会长看来,竹叶青提出平常心品牌文化战略,“应时应势应景”。多年品牌历程中,从携手国家围棋队演绎平常心智慧,到联名舞蹈诗剧《只此青绿》舞出中国茶青绿之美,再到打造“苏轼最爱的家乡春茶”,竹叶青以平常心立身,守正创新,坚持对茶文化的继承、发扬和传播,让传统茶文化可知可感。“‘平常心 竹叶青’的文化表达,给众多茶品牌的文化建设提供了重要指引,坚持讲好,就会形成自己的文化竞争力。”

新茶上“心”,竹叶青文化先行焕新品牌战略

“竹叶青品牌创始之初,将‘平常心’作为品牌核心价值观。往后岁月中,平常心以‘心存高远、意守平常’的深刻内涵,成为竹叶青的文化之本与制茶之道”。如中茶协副会长、竹叶青茶业董事长唐先洪所言,新茶传暖意,此次品牌战略升级,正是竹叶青持续积淀、创新、突破的新里程碑。

作为中国茶行业头部企业,竹叶青一直致力于做好茶、做好茶品牌:恪守“高山、明前、茶芽”三大标准、“五重锁鲜科技”,以严苛精细的制茶工艺生产好茶,在一杯茶里传递心守平常的人生智慧,乐观豁达的处世之道;不惑于一时顺逆,坚定目标“咬定青山不放松”,敢闯、敢干“积跬步以至千里”。在新的发展周期,竹叶青扩张品牌战略边界,做中国茶的展卷人,为中国茶向上走、向外走而努力。

此外,中茶协荣誉会长、湖南师范大学党委副书记、校长刘仲华通过视频致辞方式祝贺活动圆满成功,并希望竹叶青以此活动为契机大力弘扬中国茶文化。中国文物学会会长、故宫博物院学术委员会主任单霁翔,新华网总编辑钱彤先后表示,“平常心,不平常。以平常心与时代同频共振,去感受其带来的诗意生活和精神力量,论道属于中国人的智慧哲学。”

甲辰龙年的春天,国内经济平稳向好,文化自信不断增强,人民生活幸福感获得感持续提升,每一位“龙的传人”脚踏实地、积极进取,造就了一个热气腾腾的中国。今天竹叶青“新”茶上市,文化上“心”,是里程碑,也是新征程。未来,怀平常心,竹叶青将更加扎根生长,勇往直前,以文化助力国盛茶兴。