我国部分现行茶叶标准简述

(一)现行绿茶系列国家标准

1.GB/T 14456.3~6-2016《绿茶 第3部分至第6部分》系列国家标准,是根据国家标准化管理委员会2013年下达的国家标准制修订计划(国标委综合[2013]56号)和中华全国供销合作总社“供销厅科字[2013]65号”通知,《绿茶 第3部分至第6部分》,即:中小叶种绿茶、珠茶、眉茶国家标准列入了制修订计划,由中华全国供销合作总社杭州茶叶研究院牵头,负责制修订工作。《绿茶 第6部分:蒸青茶》是根据2013年国家标准化管理委员会和中华全国供销合作总社下达的第二批国家标准制修订计划进行制修订的,由杭州市余杭区径山蒸青茶业协会等单位负责起草。国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会2016年6月14日发布,2017年1月1日实施。2.GB/T 14456.2-2018《绿茶 第2部分:大叶种绿茶》,是根据国家标准化管理委员会2015年下达的标准制修订计划(国标委综合[2015]73号),由中华全国供销合作总社杭州茶叶研究院、云南省产品质量监督检验研究院等单位承担修订工作。国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会2018年2月6日发布,2018年6月1日实施。(二)现行红茶系列国家标准

现行红茶系列国家标准主要包括:①GB/T 13738.1-2017《红茶 第1部分:红碎茶》、②GB/T 13738.2-2017《红茶 第2部分:工夫红茶》、③GB/T 13738.3-2012《红茶 第3部分:小种红茶》、④GH/T 1116-2015《九曲红梅茶》、⑤GH/T 1118-2015《金骏眉茶》、⑥GB/T 24710-2009《地理标志产品 坦洋工夫》。

1.GB/T 13738.1-2017《红茶 第1部分:红碎茶》和GB/T 13738.2-2017《红茶 第2部分:工夫红茶》,根据国家标准化管理委员会2014年下达的国家标准制修订计划(国标委综合[2014]89号),由中华全国供销合作总社杭州茶叶研究院牵头,负责制修订工作。国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会2017年11月1日发布,2018年5月1日实施。

2.GB/T 13738.3-2012《红茶 第3部分:小种红茶》,是根据国家标准化管理委员会和中华全国供销合作总社2010年下达的国家标准制修订计划(国标委综合[2010]87号、供销厅科字[2011]4号),由中华全国供销合作总社杭州茶叶研究院牵头,负责制修订工作。国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会于2012年12月31日发布,2013年7月1日实施。3.GH/T 1116-2015《九曲红梅茶》和GH/T 1118-2015《金骏眉茶》,由中华全国供销合作总社批准立项,中华全国供销合作总社杭州茶叶研究院牵头,负责制修订工作,于2015年12月30日发布,2016年6月1日实施。(三)现行青茶(乌龙茶)系列国家标准

现行青茶(乌龙茶)系列国家标准包括:①GB/T 30357.1-2013《乌龙茶 第1部分:基本要求》、②GB/T 30357.2-2013《乌龙茶 第2部分:铁观音》、③GB/T 30357.3-2013《乌龙茶 第3部分:黄金桂》、④GB/T 30375.4-2015《乌龙茶 第4部分:水仙》、⑤GB/T 30357.5-2015《乌龙茶 第5部分:肉桂》、⑥GB/T 30357.6-2017《乌龙茶第6部分:单丛》、⑦GB/T 30357.7-2017《乌龙茶第7部分:佛手》、⑧GB/T 18745-2006 《地理标准产品 武夷岩茶》、⑨GB/T 19598-2006《地理标志产品 安溪铁观音》。

1.GB/T 30357.1-2013《乌龙茶 第1部分:基本要求》,2013年12月31日,国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会批准颁布,并于2014年6月22日实施。

2.GB/T 30357.2-2013《乌龙茶 第2部分:铁观音》,2013年国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会批准发布。该标准规定了铁观音产品分为清香型铁观音和浓香型铁观音,其中清香型铁观音分为特级、一级、二级、三级;浓香型铁观音分为特级、一级、二级、三级、四级。2016年,国家标准化管理委员会发布了GB/T 30357.2-2013《乌龙茶 第2部分:铁观音》,自2016年4月26日实施。

(四)现行再加工茶系列国家标准

再加工茶是以茶叶为原料,采用特定工艺加工的、供人们饮用或食用的产品。主要分为花茶、紧压茶、袋泡茶、粉茶等。目前,再加工茶类标准有国家标准12项,行业标准2项,基本建立了以国家标准、行业标准为主体,地方标准、企业标准作为配套的再加工茶类标准体系。对再加工茶的品质、卫生、加工、包装、标志等全过程实施标准化管理,示范带动作用初见成效。但同时也因市场上新产品开发速度较快,标准的制(修)订工作跟不上产品的多元化发展。这也是再加工茶类标准体系需进一步完善的方向。边销茶,因其主要销往边疆少数民族地区而得名,有称紧压茶、砖茶。作为一种特殊商品,边销茶具有很强的政治性和政策性。它是边疆少数民族同胞的生活必需品,也是事关民族团结和边疆地区社会稳定的民贸产品。再加工茶类标准体系中包括系列紧压茶、砖茶国家标准。再加工茶类标准相关标准包括:①GB/T 9833.1-2013《紧压茶 第1部分:花砖茶》、②GB/T 9833.2-2013《紧压茶 第2部分:黑砖茶》、③GB/T 9833.3-2013《紧压茶 第3部分:茯砖茶》、④GB/T 9833.4-2013《紧压茶 第4部分:康砖茶》、⑤GB/T 9833.5-2013《紧压茶 第5部分:沱茶》、⑥GB/T 9833.6-2013《紧压茶 第6部分:紧茶》、⑦GB/T 9833.7-2013《紧压茶 第7部分:金尖茶》、⑧GB/T 9833.8-2013《紧压茶 第8部分:米砖茶》、⑨GB/T 9833.9-2013《紧压茶 第9部分:青砖茶》、⑩GB/T 22292-2017《茉莉花茶》、⑪GB/T 24690-2018《袋泡茶》、⑫GB/T 31751-2015紧压白茶、⑬GH/T 1117-2015《桂花茶》、⑭GH/T 1120-2015《雅安藏茶》。茶制品是以茶树根、茎、叶、花或其制品等为原料,采用相应的物理、化学或生物技术制备的含茶全部、部分或单一有效功能性成分,并符合相关法律法规及标准规定的中间制品或终端产品。

2.茶制品产品种类及用途茶制品产品形态包括:茶粉(抹茶、超微茶粉)、固态速溶茶、茶浓缩液、茶浸膏、其它茶叶提取物(如茶多酚、茶氨酸、茶色素、茶皂素)等。茶制品可作为食品配料和添加剂(饮料原料、营养强化剂、食品保鲜剂、调味剂、着色剂等),也可用于保健食品领域(抗氧化剂;降血脂;解抑郁等)医药领域(医药原料等)以及日化领域(抗氧化、美白、保湿、镇静、去污等)。固态速溶茶、茶多酚、茶黄素、抹茶等茶制品是茶叶深加工行业的初级产品,也是食品、日化、保健、医药等领域的生产原料。

为进一步引导、规范和促进茶制品行业健康发展,全国茶叶标准化技术委员会组织相关单位制定了茶制品系列国家标准。目前已发布实施的茶制品产品系列国家标准有:⑴GB/T 31740.1-2015《茶制品 第1部分:固态速溶茶》、⑵GB/T 31740.2-2015《茶制品 第2部分:茶多酚》、⑶GB/T 31740.3-2015《茶制品 第3部分:茶黄素》、⑷GB/T 18798.4-2013《固态速溶茶 第4部分:规格》、⑸GB/T 34778-2017《抹茶》5项。

GB/T 31740.1~3-2015《茶制品 第1~3部分》由中华全国供销合作总社杭州茶叶研究院、国家茶叶质量监督检验中心、湖南农业大学、安徽农业大学、浙江农业大学、浙江省茶叶集团股份有限公司等单位牵头研制。2015年7月,国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会发布,于2015年11月实施。GB/T 18798.4-2013《固态速溶茶 第4部分:规格》由中华全国供销合作总社杭州茶叶研究院、北京远东正大商品检索有限公司、福建仙洋洋食品科技有限公司牵头进行研制。2013年12月,国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会批准发布,2014年6月实施。该标准修改采用了ISO 6079:1990《固态速溶茶 规格》。与ISO 6079相比,该标准增加了固态速溶茶的分类、感官要求、卫生指标、微生物指标等,化学特性中增加了咖啡碱及茶多酚的含量要求。GB/T 34778-2017《抹茶》,由浙江省茶叶集团股份有限公司、中华全国供销合作总社杭州茶叶研究院、国家茶叶质量监督检验中心、宇治抹茶(上海)有限公司、安徽农业大学、江苏鑫品茶业有限公司、绍兴御茶村茶业有限公司牵头进行研制。2017年11月,国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会发布了GB/T 34778-2017《抹茶》,于2018年5月实施。随着茶叶深加工技术的不断创新和深加工的优化升级,以固态速溶茶、茶多酚、茶粉等为代表的大宗茶制品的产能发展迅速,但与国外如日本等对茶叶的深加工利用度比较,我国茶叶深加工产业仍有较大的发展空间。为此,如何破解茶制品的深度开发利用难题,一方面,从技术成果转移转化和产业化方面有待不断注入创新活力,推动茶叶深加工行业可持续、高质量发展;另一方面,随着消费者对安全、健康需求层次的升级,茶制品的功能特性、质量特征和安全保障在消费意识中的权重上升,从标准角度引领茶制品行业绿色、健康发展颇为重要和迫切。今后很长一段时间,茶制品系列国家标准体系将不断完善,进一步保障我国茶制品的生产有标可依,引导和促进生产企业加工技术升级和产品质量稳定,为茶制品的标准化、优质化生产奠定坚实的基础。茶制品部分标准填补了国内外标准空白,不仅是对我国现代茶制品标准体系的完善和发展,也是对ISO标准体系的有益补充。2019年度茶制品项目交流会在中茶院举行

(六)茶叶国家标准样品

茶叶标准样品是指具有足够的均匀性,代表该类茶叶品质特征,经过技术鉴定,符合该产品标准的并附有质量等级说明的一批茶叶样品。主要分为两类:

1.感官分级标准样品,归属GSB 16。这类标准样品均为配合相应的茶叶产品文字标准,作为相应茶叶分等定级、质量判定的实物依据。如GSB 16-3636-2013《西湖龙井茶分级标准样品》等。

2.茶叶中活性化合物标准样品,归属GSB 11。这类标准样品可用于相关产品的质量控制。如GSB 11-1439-2012《表没食子儿茶素没食子酸酯标准样品》、GSB 11-1440-2001《儿茶素ECG》、GSB 11-2544-2010《茶黄素标准样品》等。

5.团体标准制定原则:制定标准应当有利于科学合理利用资源,推广科学技术成果,增强产品的安全性、通用性、可替换性,提高经济效益、社会效益、生态效益,做到技术上先进、经济上合理。

6.《团体标准管理规定》对团体标准监督管理的具体要求:

第三十三条:对于已有相关社会团体制定了团体标准的行业,国务院有关行政主管部门结合本行业特点,制定相关管理措施,明确本行业团体标准发展方向、制定主体能力、推广应用、实施监督等要求,加强对团体标准制定和实施的指导和监督。

第三十六条第二款:对举报、投诉,标准化行政主管部门和有关行政主管部门可采取约谈、调阅材料、实地调查、专家论证、听证等方式进行调查处理。相关社会团体应当配合有关部门的调查处理。第三十六条第三款:对于全国性社会团体,由国务院有关行政主管部门依据职责和相关政策要求进行调查处理,督促相关社会团体妥善解决有关问题;如需社会团体限期改正的,移交国务院标准化行政主管部门。对于地方性社会团体,由县级以上人民政府有关行政主管部门对本行政区域内的社会团体依据职责和相关政策开展调查处理,督促相关社会团体妥善解决有关问题;如需限期改正的,移交同级人民政府标准化行政主管部门。第三十九条第二款:由标准化行政主管部门责令限期改正,移交标准化行政主管部门,做好有效衔接,各司其职、形成合力。7.团体标准的评价机制:为了协调和指导团体标准化良好行为评价工作, 2018年7月13日国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会批准发布了GBT2000.2-2018《团体标准化第2部分:良好行为评价指南》,于2019年2月1日实施,对社会团体应用实施GBT20041-2016《团体标准化第1部分:良好行为指南》的情况进行评价。8.茶叶团体标准的实际效果:根据国家标准化管理委员会“全国团体标准信息平台”(htt// vww.ttbz.org.cn//)对社会团体的注册、团体标准信息的发布等监管统计,截至2019年8月,完成公示并审核通过的社会团体2443家,共发布团体标准9561项。其中:茶叶行业社会团体53家,2018年以来共发布涉茶类团体标准116项,内容包括茶叶产品、代用茶、含茶制品、茶叶机械、生产技术、茶叶品牌、服务规范等,对全国现有茶叶标准体系进行了补充,对我国茶产业的三产融合发展起到重要的推动作用。9.我国团体标准发展面临的问题:综合起来看,我国团体标准的审核、发布还存在审核把关不够严、标准质量良莠不齐的现象。具体包括:①在认识上:对团标的定位、功能等认识存在偏差,与政府标准没有很好区分,存在“抢地盘”现象,制定标准的目的、目标不明确;②在能力上:标准化专业人员缺乏、标准质量难以保证、制标主体能力不足;③在管理上:会员企业(单位)水平参差不齐、参与单位动力不足、程序欠规范;④在宏观环境上:团体标准处于建设初期,监管机制不完善,监管力度不够,缺乏有效的信用监督管理体制和第三方评估评价监督机制。

(1)现行有效的ISO茶叶标准:ISO/TC34/SC8主要负责茶叶产品标准、测试方法标准和质量管理标准等的制修订工作,不涉及茶叶安全卫生标准的制定。现行有效的ISO茶叶国际标准共26项,其中:25项为国际标准,1项为技术报告。

(2)现行有效的ISO茶叶重要产品标准:①ISO 3720:2011《红茶定义和基本要求》、②ISO 6079:1990《固态速溶茶 规格》、③ISO 11287:2011《绿茶 定义和基本要求》。3.中国从事ISO/TC34/SC8茶叶标准化工作的路径ISO/TC34/SC8在中国的技术归口单位为:中华全国供销合作总社杭州茶叶研究院(简称中茶院),在国家标准化管理委员会和中华全国供销合作总社的指导下,中茶院一直代表国家组织参加国际茶叶标准化工作,推动茶叶国际标准化进程。标准作为世界“通用语言”,是国际贸易的通行证,为促进中国茶叶标准“走出去”,满足国际贸易对国家标准外文版的迫切需求,目前已经出版了紧压茶系列以及绿茶、红茶等11项国家标准英文版,未来将持续推进绿茶系列、黑茶系列、茶叶分类、抹茶、茉莉花茶、白茶等重要国家标准的英文版翻译工作。由我国主导的《绿茶 术语》、《茶叶分类》、《乌龙茶》三项国际标准也在积极推进之中。

2019年世界标准日

标准的宣贯、应用实施与监督管理

(一)标准的管理与监督体制标准是由科研成果和实践经验转化的规范性文件,标准化不仅包括规范化过程,而且包括标准的实施以及改进、提高的无限循环过程。标准作为一门学科,其研究对象就是这个过程以及对这个过程进行管理的理论、原则和方法。经济发展的全球化趋势,是人类社会发展不可阻挡的潮流。贸易全球化、经济全球化,都直接影响着世界各国的标准化。从宏观层面看,标准化是科学管理的有效手段,在一个国家直至全世界范围内普遍建立了相应的标准化机构,有组织、有计划地开展标准化工作。在我国,党和政府十分重视标准化工作。1949年10月成立了中央技术管理局,内设标准化规格化处,1952年颁发了我国第一批钢铁标准。1961年国务院颁发了我国第一个标准化管理法规——《工农业产品和工程建设技术标准管理办法》。1978年5月国务院批准成立了国家标准总局,加强了对标准化工作的管理。1988年7月国务院决定成立国家技术监督局,统一管理全国的标准化工作,1988年12月国家颁布了《中华人民共和国标准化法》,自1989年4月1日起施行,进一步规定了标准化工作管理体制。截止到2018年12月,我国共设立了1274个全国专业标准化技术委员会和737个分技术委员会;拥有现行国家标准35081项、行业标准58539项、地方标准37377项,企业标准超过百万项;行业标准发布部门42个;标准化技术委员会专家近5万名。其中:全国农业标准体系中国家标准7000项,行业标准6400项;食品安全国家标准2760项目。2017年11月4日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订通过了新《中华人民共和国标准化法》,自2018年1月1日起施行。本法所称标准(含标准样品)是指农业、工业、服务业以及社会事业等领域需要统一的技术要求;包括国家标准、行业标准、地方标准和团体标准、企业标准;国家标准分为强制性标准、推荐性标准,行业标准、地方标准是推荐性标准;强制性标准必须执行。新《标准化法》对标准的制定、标准的实施、监督管理、法律责任等做出了明确规定。1.国务院标准化行政主管部门统一管理全国标准化工作,负责强制性国家标准的立项、编号和对外通报,对拟制定的强制性国家标准是否符合规定进行立项审查;国务院建立标准化协调机制,统筹推进标准化重大改革,研究标准化重大政策,对跨部门跨领域、存在重大争议标准的制定和实施进行协调。2.国务院有关行政主管部门分工管理本部门、本行业的标准化工作,依据职责负责强制性国家标准的项目提出、组织起草、征求意见和技术审查;在标准制定、实施过程中出现争议的,由国务院标准化行政主管部门组织协商,协商不成的由国务院标准化协调机制解决;根据标准实施信息反馈、评估、复审情况,对有关标准之间重复交叉或者不衔接配套的,会同国务院有关行政主管部门作出处理或者通过国务院标准化协调机制处理。3.县级以上地方人民政府标准化行政主管部门统一管理本行政区域内的标准化工作,有关行政主管部门分工管理本行政区域内本部门、本行业的标准化工作;县级以上人民政府应当支持开展标准化试点示范和宣传工作,传播标准化理念,推广标准化经验,推动全社会运用标准化方式组织生产、经营、管理和服务,发挥标准对促进转型升级、引领创新驱动的支撑作用;县级以上人民政府标准化行政主管部门、有关行政主管部门依据法定职责,对标准的制定进行指导和监督,对标准的实施进行监督检查。2008年3月22日全国茶叶标准化技术委员会(SAC/TC339,National Technical Committee 339 on Tea of Standardization of Administration of China,简称“全国茶标委”)正式成立

根据《行业标准管理办法》、《市场监管总局关于加强和改进行业标准备案工作的通知》(国市监标创函[2019]176号)和全国供销合作总社《关于开展供销合作行业标准复审和信息数据核对工作的通知》要求,全国茶叶标准化技术委员会秘书处对实施时间超过5年以上的行业标准组织进行了复审。

2016年中英标准化合作会议

发展与展望

(一)国际标准化发展趋势许多国家都确定了国际标准化优先原则,大力采用国际标准,积极参与国际标准化工作,按照“一个标准、一次检验、全球接受”的要求,突破贸易壁垒,发展本国经济。主要特点:一是标准化领域、标准化内容越来越广泛。国际标准化逐渐扩展到能源、安全、卫生和环境领域,信息技术、生命科学更是国际标准化的热点。标准化内容正从传统经济领域向社会领域发展,管理标准、服务标准成为国际标准化的重要内容,像能源、气候变化等需要全球统一应对的领域更是三大国际标准化机构的战略重点。二是国际标准更新速度不断加快,数量不断增加。三是标准与知识产权的结合越来越紧密,在高新技术领域,知识产权(主要为专利)与标准结合,将使知识产权的拥有方获取巨大利益。有创新、专利的“标准”,将为企业以及行业发展带来“红利”。(二)中国标准化战略我国正在大力实施转变经济发展方式,经历从“中国制造”向“中国创造”的战略转变。主要目标:一是践行新发展理念,以高标准推进高质量发展,不断满足人民群众对美好生活的向往。用最严谨的标准筑牢质量安全底线,用最适用的标准满足消费结构升级需求,用最有效的标准促进供给侧结构性改革,用最科学的标准促进人与自然和谐发展。二是适应经济全球化发展,推进中国与国际国外标准体系兼容,推进标准的互认,以标准互联互通促进产能合作和经济贸易便利化,打通新技术向新产业转化的标准通道,推进虚拟现实、人工智能等新兴领域标准体系的建设,服务支撑创新型国家建设。中国-南亚标准化合作工作会议

主要参考文献:

[1]李大祥,张正竹.《茶叶分类方法》.

[2]翁昆.《茶叶标准体系》.

[3]赵玉香.《绿茶标准》.

[4]杨秀芳,孔俊豪.《茶制品产品标准》.

[5]杜颖颖,张俊.《茶叶质量安全标准》.

[6]鲁成银,傅尚文,韩文炎.《茶园管理技术规范》.

作者简介:尹祎,全国茶叶标准化技术委员会主任委员、中华全国供销合作总社杭州茶叶研究院院长

新修订的《中华人民共和国农产品质量安全法》已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十六次会议于2022年9月2日审议通过,并将于2023年1月1日起开始施行。新修订的农产品质量安全法,围绕进一步强化地方政府和生产经营者责任等方面作出修改和完善,在关于农产品质量安全的定义中增加生产经营的农产品达到农产品质量安全标准的内容;在国家建立健全农产品质量安全标准体系的基础上,明确要求“确保严格实施”;在农产品质量安全标准中增加“储存、运输”农产品过程中的质量安全管理要求。新法规定,食品生产者采购农产品等食品原料,应当依照食品安全法的规定查验许可证和合格证明;明确县级以上人民政府农业农村主管部门和市场监督管理等部门应当建立健全农产品质量安全全程监督管理协作机制。

新修订的农产品质量安全法,对于茶行业质量安全发展有哪些指导和要求?

(一)健全茶叶质量安全责任机制

1.明确茶叶质量安全工作坚持预防为主、风险管理、源头治理、全程控制的原则。

2.明确茶叶生产经营者对其生产经营的茶叶质量安全负责,要求生产经营者诚信自律,接受社会监督,承担社会责任。

3.落实地方人民政府的属地管理责任和茶叶相关管理部门的监督管理职责,县级以上地方人民政府对本行政区域的茶叶质量安全工作负责;各级农业农村、市场监督管理等有关部门依法依职责承担茶叶产品质量安全监管工作。

4.构建协同、高效的社会共治体系,注重发挥基层群众性自治组织在茶叶质量安全管理中的优势和作用,鼓励其建立茶叶质量安全信息员制度,协助开展有关工作。

(二)强化茶叶质量安全风险管理和标准制定

1.完善茶叶质量安全风险监测制度,国务院农业农村主管部门负责制定风险监测计划,省级农业农村主管部门负责制定本行政区域风险监测实施方案,县级以上地方农业农村主管部门负责组织实施。

2.完善茶叶质量安全风险评估制度,国务院农业农村主管部门设立专家委员会负责风险分析和评估。

3.明确茶叶质量安全标准的内容,包括与茶叶质量安全有关的茶叶产地环境和生产过程管控要求、茶叶关键成分指标要求等。

(三)完善茶叶生产经营全过程管控措施

1.建立产地监测制度,要求县级以上地方农业农村主管部门会同生态环境、自然资源等有关部门制定监测计划,加强茶叶产地安全调查、监测和评价工作;与土壤污染防治法衔接,将现行法规定的“农产品禁止生产区域”修改为“特定农产品严格管控区域”。

2.加强茶叶地理标志农产品保护和管理,鼓励采用绿色生产技术和全程质量控制技术,提高茶叶品质。

3.建立内控管理制度,茶叶生产企业应当建立茶叶质量安全管理制度,鼓励、支持茶叶生产企业、农民专业合作社、农业社会化服务组织建立和实施危害分析和关键控制点体系。

(四)完善茶叶质量安全监督管理措施

1.规范监督抽查工作,县级以上农业农村主管部门应当制定质量安全监督抽查计划,确定抽查的重点、方式和频次,组织开展监督抽查;要求检测人员具备相应专业知识和技能、恪守职业道德,严禁检测机构出具虚假检测报告。

2.加强茶叶生产日常检查,重点检查产地环境、农业投入品等内容;建立农产品生产经营者信用记录制度。

3.完善监督检查措施,开展茶叶质量安全监督检查时,有权采取进入生产经营场所进行现场检查,查阅复制茶叶生产记录等资料,抽样检测,查封扣押不符合质量安全标准的产品、农业投入品和用于违法生产经营的设施设备等措施。

4.强化考核问责,上级人民政府应当督促下级人民政府履行质量安全监管职责,对落实不力、问题突出的地方人民政府,可以对其主要负责人进行责任约谈。

5.完善应急措施,国务院农业农村主管部门会同有关部门制定国家农产品质量安全突发事件应急预案,县级以上地方人民政府制定本行政区域的农产品质量安全突发事件应急预案。

6.强化行刑衔接,县级以上农业农村、市场监督管理、公安等有关部门应当做好执法衔接和配合。

来源:中国茶叶流通协会

如涉及版权问题请联系删除

我国现行的茶叶标准是从新中国成立后逐步建立和完善的,最初以实物样为基准,按茶叶初制、精制的不同加工工艺和内销、外销、边销等不同销售市场分为毛茶标准样、加工标准样和贸易标准样。20世纪80年代起,国家和地方等部门逐步发布、实施了各类茶叶标准。1981年,中华人民共和国对外贸易部发布实施行业标准WMB 48—81《茶叶品质规格》,1988年,GB/T 9833紧压茶系列标准,1992年,GB/T 13738第二套红碎茶、第四套红碎茶等产品标准也陆续发布实施。

2008年3月,全国茶叶标准化技术委员会(SAC/TC339)正式成立,进一步建立和完善茶叶标准体系,促进茶叶的生产、贸易、质量检验和技术进步,推动我国茶叶标准化工作发展。

经过各部门30多年的标准化工作,现已初步建立了我国茶叶标准体系。

01、我国茶叶产品标准的发展

产品标准是指对产品必须达到某些或全部特性要求所制订的标准,主要作用是规定产品的质量要求,包括品种(产地)、规格(等级)、质量特性及技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存要求等。如GB/T 14456.3—2016《绿茶 第3部分:中小叶种绿茶》、GB/T 22109—2008《地理标志产品 政和白茶》等。

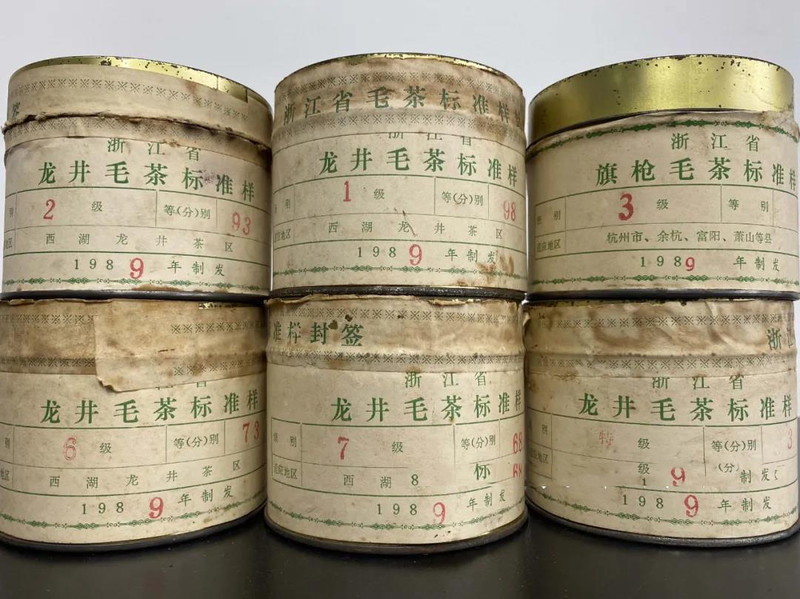

1、毛茶标准样

毛茶标准样又称毛茶收购实物标准样,是对样评茶、评定毛茶等级及价格的实物依据,即作为收购毛茶的质量标准。

(1)毛茶标准样的建立

(2)毛茶标准样的管理与审批

90年代以前,国家主管茶叶收购的部门实行统一领导和分级管理。毛茶标准样换配的品质水平及审批按部管标准执行,由商业部下达和审批;省管标准,由省下达和审批。

①部标准:产量较大涉及面较广的主要茶类及品种由商业部管理,共有40套。其中绿毛茶类中又分为炒青(屯、婺、遂、舒、杭、温、平、湘、鄂、豫)、烘青(徽、浙、闽、湘、苏、粤)、晒青(桂、滇、黔、川、陕),共计23套;红毛茶类的红毛茶(祁、滇、宁、宜、湖、浙、川、闽、粤),共计9套;黑毛茶类的六堡毛茶、湖南黑茶、湖北老青茶、川南边茶、康南边茶等5套;乌龙毛茶类的粤水仙、闽南色种2套;黄茶类的黄大茶1套。

②省标准:产量较少而有一定代表性的品种由省级主管收购茶叶的部门管理,即地方标准。

90年代以后,由于茶叶市场放开,国家茶叶主管部门不再统一下达毛茶标准样的制订及换配计划,改由行业主管部门下达相关的国标和行标的制修订工作,将部分毛茶产品按照标准化管理的要求,列入国家、行业标准的管理规范中。部分毛茶产品由省级质量监督部门会同供销、农业、科研、茶叶公司、茶厂等单位,制订地方标准,并负责进行毛茶实物标准样的审核。

2、加工标准样

加工标准样,又称加工验收统一标准样,是对毛茶再加工时按照外销、内销、边销成品茶标准茶样进行对样加工,使产品质量规范化的实物依据,也是成品茶交接验收的主要依据。

1953年开始制订各类茶叶加工标准样,其中内销、边销茶加工标准样根据各地区产品特点和传统风格制订,由内贸主管茶叶部门审定和管理;外销茶加工标准样根据对外贸易需要结合生产实际制订,由外贸主管部门审定和管理。加工标准样茶有绿茶、红茶、乌龙茶、压制茶等。

(1)绿茶加工标准样

绿茶加工标准样主要是外销眉茶、珠茶及花茶级型坯。眉茶加工标准样于1953年开始制订,按分别销往前苏联、新民主主义国家还是资本主义国家分为苏销、新销和资销三种规格。1963年,取消苏销茶,建立统一的绿茶加工标准样,并分两种方式制订,一种方式是按地区品质特征单独制样,分珍眉、贡熙、特针、秀眉、绿片等花色。珍眉从一级至七级(其中七级又分为之一和之二两级)共八个级别,贡熙从一级至五级(其中五级又分为之一和之二两级)共六个级别。另一种方式是根据外销茶的传统风格及市场需要,采用各茶区眉茶拼配方法制成标准样,分特珍、珍眉、雨茶、贡熙、特针、秀眉、茶片等花色。珠茶标准样分珠茶、雨茶等花色。

(2)红茶加工标准样

90年代,参照历年来红碎茶4套加工标准样设置的花色和产品质量水平,结合国际市场惯例,在非等效采用国际标准ISO 3720-1986《红茶 定义及基本要求》的基础上,制订了第一、第二和第四套红碎茶国家标准。目前,该系列标准修订为GB/T 13738.1—2017《红茶 笫1部分:红碎茶》、GB/T 13738.2—2017《红茶 第2部分:工夫红茶》和GB/T 13738.3—2012《红茶 第3部分:小种红茶》。 ▲ 滇红工夫全国第一套加工标准样

▲ 滇红工夫全国第一套加工标准样

(3)花茶级型坯

花茶级型坯是烘青毛茶经精制加工后用于窨制花茶的素茶,为便于销区统一拼配不再返工筛制,规定了统一的外形筛制规格,制订了全国标准水平的“统一茶坯”。1967年将原来的特级至七级改为一级至六级,1984年商业部下达计划,由商业部杭州茶叶加工研究所(现为中华全国供销合作总社杭州茶叶研究院,简称“中茶院”)承担制订了GB/T 9172—88《花茶级型坯》,这是我国第一个茶叶产品国家标准。

(4)紧压茶标准

1987年和1988年,商业部批准发布茯砖、黑砖、花砖、康砖、金尖、紧茶、沱茶等7只压制茶国家标准,1993年制订了米砖茶和青砖茶紧压茶等2只国家标准。至此,我国基本建立了紧压茶主要产品的国家标准,2013年进行了修订。此外,紧压茶标准还有NY/T 779—2004《普洱茶》、和GB/T 22111—2008《地理标志产品 普洱茶》、GB/T 24614—2009《紧压茶原料要求》和GB/T 24615—2009《紧压茶生产加工技术规范》发布实施。

3、贸易标准样

贸易标准样指对外贸易标准样,是国际茶叶贸易中成交计价和货物交接的实物依据。我国茶叶的贸易标准样于1954年开始建立,从大宗出口绿茶着手建立等级标准茶号,到建立外销工夫红茶、小种红茶、乌龙茶、白茶等的等级标准样茶,至1962年初步达到了贸易标准样规格化和标准化的要求。其中绿茶有眉茶、珠茶、龙井茶等,花茶有茉莉花茶、珠兰花茶、玫瑰花茶等。各茶类、各花色按品质不同分若干级,各级都编有固定号码,即贸易标准茶号或样号,如祁红三级80304,贸易中可直接凭茶号买卖,同时贸易标准样与加工标准样相适应,便于产销结合和货源供应。

目前我国出口茶叶以散装茶叶和小包装茶叶为主,按照《中华人民共和国海关进出口商品规范申报目录》,进出口茶叶(海关编码[HS编码]0902)。

▲ 《中华人民共和国海关进出口商品规范申报目录》(2021年版)

▲ 《中华人民共和国海关进出口商品规范申报目录》(2021年版)02、我国茶叶质量安全标准的发展

1、茶叶质量安全标准的发展过程

作为世界上主要的茶叶生产、消费和贸易国,保证茶叶的质量安全对我国茶产业的可持续发展具有重要的意义。1982年6月1日实施的GBn 144—81《绿茶、红茶卫生标准》是我国最早的茶叶卫生安全标准,规定了感官指标和理化指标,在理化指标中对铅、铜、六六六和滴滴涕做了限量要求。该标准1988年由GB 9679—88《茶叶卫生标准》代替。随着人民生活水平的提高,原标准提出的茶叶卫生质量要求已不能满足市场需要,卫生部和国家标准化委员会于2005年1月颁布并实施GB 2763—2005《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》和GB 2762—2005《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,对茶叶的农药残留限量和污染物限量做了进一步要求。

2001年,农业部发布了 NY 5017—2001《无公害食品 茶叶》、 NY 5020—2001《无公害食品 茶叶产地环境条件》、NY 5018—2001《无公害食品 茶叶生产技术规程》、 NY 5019—2001《无公害食品 茶叶加工技术规程》等一系列无公害茶农业行业标准。

2009年国家颁布实施了《食品安全法》,明确要求政府有关职能部门对现行的食品农产品质量安全标准、食品卫生标准、食品质量标准和有关食品的行业标准中强制执行的标准予以整合,统一公布为食品安全国家标准。

2010年成立了国务院食品安全委员会,对我国有关食品质量安全的标准进行整体规划,安全限量和检测方法均作为强制性标准由卫生部统一发布,涉及农产品的农药残留和兽药残留由农业部和卫生部共同发布。自2010年起,我国卫生部、农业部相继制订了包含茶叶在内的农药残留限量指标的食品安全国家标准。如GB 26130—2010《食品中百草枯等54种农药最大残留限量》、GB 28260—2011《食品安全国家标准 食品中阿维菌素等85种农药最大残留限量》等。

经过十多年的努力,目前已基本完成了对原有标准的整合修订任务,统一为GB 2763《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》和GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》。

2、目前我国现行的茶叶质量安全标准

目前,我国与茶叶及相关制品有关的食品安全国家标准共有13项,包括农药最大残留限量、污染物限量、标签、卫生规范、检测方法等,这是我国茶叶质量安全监督抽检的重要依据。

03、我国茶叶试验方法和规范、规程等标准的发展

1、茶叶感官审评方法标准的发展

茶叶感官审评是茶叶审评人员运用正常的视觉、嗅觉、味觉、触觉等辨别能力,对茶叶产品的外形、汤色、香气、滋味与叶底等品质因子进行综合分析和评价的过程。其分析与评价的依据是审评人员对该茶产品的原料特征、加工工艺与技术、品质变化和产品标准的充分掌握,在此基础上所做的评价与判断。

1984年商业部发布实施的GH 016—84《屯婺遂舒杭温平七套 初制炒青绿茶》,是我国第一个跟茶叶感官审评方法有关的标准。之后,1986年国家进出口商品检验局发布实施了《出口茶叶感官审评方法》。1988年后,国家茶叶产品国家标准亦有相应规定,如GB/T 9172—88《花茶级型坯》等。1993年商业部发布了SB/T 10157—93《茶叶感官审评方法》,2004年农业部发布了NY/T 787—2004《茶叶感官审评通用方法》。2009年国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会首次发布了GB/T 23776—2009《茶叶感官审评方法》,对感官审评做了定义,规定了茶叶感官审评的条件、各类茶的感官审评方法、审评结果的计算与判定,经过多次优化、修订,目前执行的是GB/T 23776—2018《茶叶感官审评方法》,具有较高科学性和可操作性。

2、茶叶理化检测方法标准基本完善

茶叶的化学组成相当复杂,国内外公认的决定茶叶色、香、味的主要成分是茶多酚类、氨基酸类、生物碱、芳香物质、叶绿素及茶色素等,以及有益元素硒、锌等。

茶叶理化成分测定方法的标准经历了如下发展历程。1987年11月,商业部组织上海进出口商品检验局、中国农业科学院茶叶研究所、商业部茶畜局制订实施了GB/T 8302~8314—1987《茶理化检验方法》系列国家标准13个,填补了我国茶叶检验方法标准的空白。内容包括茶叶取样、磨碎试样的制备及其干物质含量的测定、水分测定、水浸出物测定、总灰分测定、水溶性灰分和水不溶性灰分测定、水不溶性灰分碱度测定、酸不溶性灰分、粗纤维测定、粉末和碎茶含量测定、咖啡碱测定、茶多酚测定、游离氨基酸总量测定等。经过2002年、2008年、2013年和2018年的几次修订,以及2016年部分标准与食品安全国家标准的接轨,目前,除了 GB/T 8313—2018 《茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法》外,大部分国家推荐性标准是按照2013版实施的。2013年茶叶理化检测方法标准又补充了茶黄素的测定方法(GB/T 30483—2013《 茶叶中茶黄素测定-高效液相色谱法》),2017年修订了茶氨酸的测定方法(GB/T 23193—2017 《茶叶中茶氨酸的测定 高效液相色谱法》),从而使茶叶标准更加完善。

随着人们对茶叶中有益元素的认识的加深,制订了茶叶中硒、铁、锰、铜、锌、钙、镁、钾、钠、磷、硫的测定方法,如GB/T 30376—2013 《茶叶中铁、锰、铜、锌、钙、镁、钾、钠、磷、硫的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》。另外,还制订了茶叶卫生安全指标的检测方法标准。

3、茶叶生产加工技术等相关规范规程

(1)茶园田间管理的标准

GB 11767—2003《茶树种苗》、GB/T 8321《农药合理使用准则》、GB/Z 26576—2011《茶叶生产技术规范》、NY/T 3168—2017《茶叶良好农业规范》、NY/T 2798.6—2015《无公害农产品 生产质量安全控制技术规范 第6部分:茶叶》等。

(2)茶叶加工技术标准

GB/T 32744—2016《茶叶加工良好规范》、GH/T 1077—2011《茶叶加工技术规程》等。

(3)不同茶类加工技术规程

GB/T 32742—2016《眉茶生产加工技术规范》、GB/T 32743—2016《白茶加工技术规范》、GB/T 35810—2018《红茶加工技术规范》、GB/T 35863—2018《乌龙茶加工技术规范》等。

(4)有机茶叶加工技术规程

NY/T 5197—2002《有机茶生产技术规程》、NY/T 5198—2002《有机茶加工技术规程》、NY 5199—2002《有机茶产地环境条件》等。

4、茶叶物流标准

GB 7718—2011《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》、GB 28050—2011《食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》、GB 23350—2009《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》、GB/T 30375—2013《茶叶贮存》、GH/T 1070—2011《茶叶包装通则》等。

5、管理标准

管理标准是指对标准化领域中需要统一的管理事项所制订的标准,主要针对管理目标、项目、程序、组织,如GB/Z 35045—2018《茶产业项目运营管理规范》等。管理标准可分为体系标准和程序标准。管理体系标准通常是指ISO 9000质量管理体系标准、ISO 14000环境管理体系标准、OHSAS 18000职业健康安全管理体系标准、ISO 50001能源管理体系标准以及其他管理体系标准;管理程序标准通常是在管理体系标准的框架结构下,对具体管理事务(事项)的过程、流程、活动、顺序、环节、路径、方法的规定,是对管理体系标准的具体展开。

6、工作标准

工作标准是指对标准化领域中需要统一的工作事项所制订的标准。包括部门工作标准和岗位(个人)工作标准,对工作责任、权利、范围、质量要求、程序、效果、检查方法所制订的标准。如GB/Z 21722—2008《出口茶叶质量安全控制规范》、GH/T 1119—2015《茶叶标准体系表》等。

▲ 2020年12月,全国茶叶标准化技术委员会三届二次会议在杭州余杭召开。

文章来源于中国茶叶加工 ,作者尹祎