(《吃茶去》杂志)“神农尝百草,日遇七十二毒,得荼以解之。”这是茶文化界广为流传的一句话,很多专家、学者认为出自成书于汉代、甚至战国的《神农本草经》,但未见出处,多是人云亦云。最近笔者对此作了研究,查到了最早引录该语的,是清代的著名类书——校刊于乾隆三十四年(1769)的文渊阁影印本《钦定四库全书·格致镜原》,引文来源可能是宋、元、明时代的笔记类稀缺版本,与流行的“神农得茶解毒”引语有所差别:

《本草》:神农尝百草,一日而遇七十毒,得茶以解之。今人服药不饮茶,恐解药也。

笔者结合相关文献,考述如下。

学术不能“莫须有”

将此说归为战国、汉代《神农本草经》的代表性著作有:

安徽农业大学教授陈椽编著的《茶业通史》(中国农业出版社1984年初版、2008年再版)第一章《茶的起源》:“我国战国时代第一部药物学专著《神农本草》就把口传的茶的起源记载下来。原文是这样说的‘神农尝百草,日遇七十二毒,得荼以解之’。”虽然该书配有三幅《神农本草经三卷》古本书影,但看不出有该语的出处。

湖南师范大学文学院教授蔡镇楚等3人编著的《茶祖神农》,该书2007年由中南大学出版社出版,被誉为“中国第一部以茶祖神农氏为研究对象的学术专著”,“神农尝百草,日遇七十二毒,得荼以解之”,被作为《神农本草经》引语,与《茶经》引语“茶之为饮,发乎神农氏”并列,醒目地印在该书封面上。但这本近25万字的专著,并未说明该语的出处。笔者曾致电请教蔡镇楚教授,含糊地回答说《四库全书》上可能有类似记载,但说不出是何种古籍。

中国茶叶博物馆编著、中国农业出版社2011年1月出版的《话说中国茶文化》,在插图《神农本草》古本书影的同时,也引用了该语:“据考证,距今五千年前,成书于汉代的《神农本草经》,有‘神农尝百草,日遇七十二毒,得荼以解之’的记述,是茶叶作为药用的最早记载。但由于《神农本草经》中的许多内容是后人根据传说的补记,其可靠性值得商榷。”虽然说可能是后人根据传说补记的,值得商榷,但前提还是《神农本草经》有此记载。

今年4月,笔者主编《科学饮茶益身心——2011`中国宁波 ‘茶与健康’研讨会》文集时,40篇来稿中,粗读就有7位专家、学者引用此说,可见影响之大。

其实,此说在任何版本的《神农本草经》,都是找不到出处的,因为该书根本就没有记载。笔者查阅哈尔滨出版社2007年出版的清代顾观光等著的《神农本草经》,该书被认为是现存较早的《神农本草经》版本,在该书记载的365种中草药中,不仅没有“神农得茶解毒”之语,连“茶”的词条都没有。很多茶文化书籍则将《茶经》引录的唐《新修本草》(又称《唐本草》)引语“苦荼,一名荼,一名选,一名游冬,生益州川谷山陵道旁,凌冬不死。……”作为《神农本草经》引语。

如此看来,引用该语的专家、学者多是认为,此说在古本《神农本草经》上应该有的,可能有的,只是现在没发现,也许散佚了。众所周知,言之有据是学术研究的基本点,学术不能搞“莫须有”。

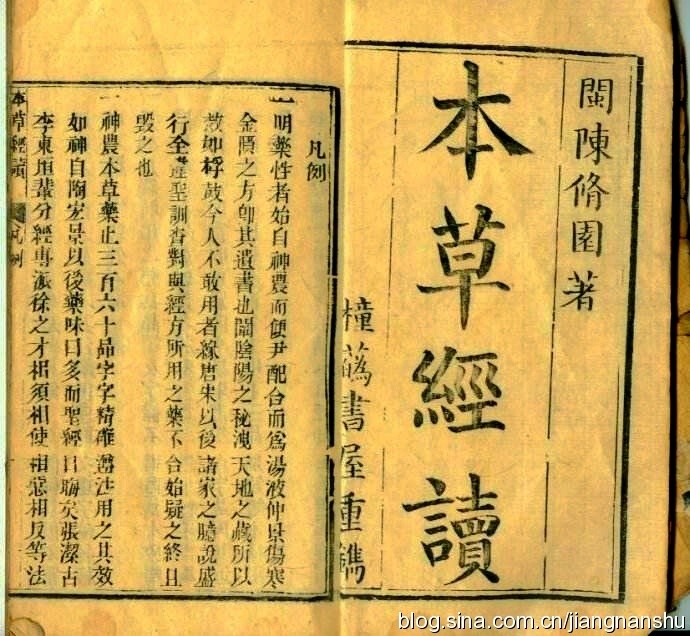

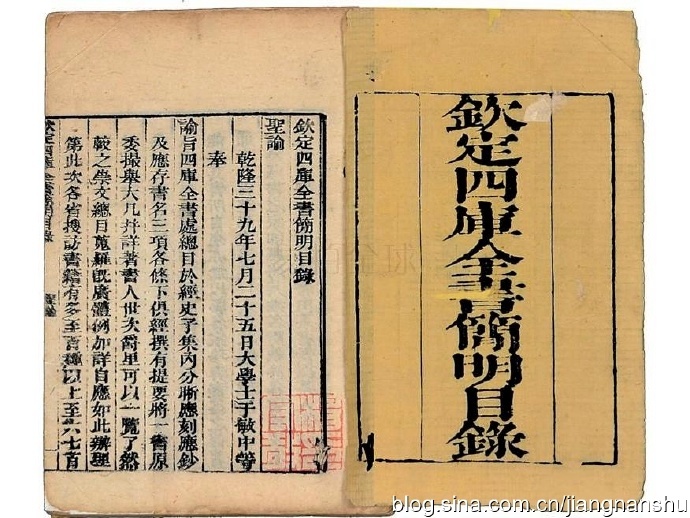

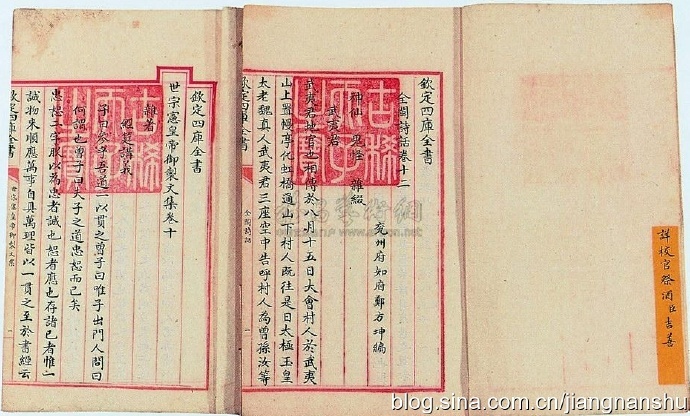

清代陈元龙《格致镜原》有引录

最近,笔者在宁波图书馆分别查到了两种清代陈元龙编撰的著名类书《格致镜原》,分别是上海古籍出版社1987年版、校刊于乾隆三十四年(1769)三月的文渊阁影印本《钦定四库全书·格致镜原》,和光绪十四年(1888年)印刷的单行本《格致镜原》,两书《饮食类·茶》均有如下引录:

《本草》:神农尝百草,一日而遇七十毒,得茶以解之。今人服药不饮茶,恐解药也。

陈元龙(1652—1736),浙江海宁人。字广陵,号乾斋。康熙二十四年(1685年)一甲二名进士,授编修。累擢广西巡抚,在桂七年,吏畏民怀。所建陡河石堤及三十六陡门,尽复汉马援、唐李渤故迹。官至文渊阁大学士,兼礼部尚书。卒谥文简。工诗,有《爱日堂》诗二十七卷,又辑有类书《格致镜原》,《四库总目》并传于世。

历十年而成的《格致镜原》,被誉为清代中国传统博物学官方类书的代表,最早校刊于雍正十三年(1735),即作者逝世前一年。该书广记一般博物之属,分一百卷三十大类,子目多至一千七百余条。内容涉天文、地理、身体、冠服、宫室、饮食、布帛、欣赏器物等,几乎无不具备。所谓博物之学,故名“格致”。又“格致”寓致知,即研究事物之意;“镜原”为探求本原,犹事物纪原之意。《四库全书总目提要》赞其“采撷极博,而编次且有条理……体例秩然,首尾贯串,无诸家丛冗猥杂之病,亦庶几乎可称精核矣”,是研究我国古代科学技术和文化史的重要参考书。

《格致镜原·饮食类·茶》引录了大量茶事文献,此前,茶文化界未曾关注,除“神农得茶解毒”以外,可能还有其它独家引录的内容,有待详细研究。

两点细微差别,引于何种《本草》有待考证

仔细阅读《格致镜原》“神农得茶解毒”引文,可以发现与常见的《神农本草经》引文,除了结尾多了“今人服药不饮茶,恐解药也”以外,另有两点细微差别:

一是“七十毒”非“七十二毒”。

“一日而遇七十毒”之说《淮南子·修务训》有记载:“神农尝百草之滋味,水泉之甘苦,令民知所避就,一日而遇七十毒。” 《格致镜原》引文原文作者是否由此而来,有待考证。

二是“茶”字非“荼”字。上述两种版本均为“茶”字,而非“荼”字。

虽然仅是一字之差,但其中透露出一个重要信息,一般说来,隋代之前多为“荼”字;隋、唐时代“荼”、“茶”并用,如成书于隋末的著名类书虞世南《北堂书钞》,已经列出“茶篇”;宋代以后则多用“茶”字。

《格致镜原》引录该语时,只注明是《本草》,未说明年代与作者,由于目前尚未发现其它文献引录该语,给后世留下了疑问。

中国历代《本草》类著作繁多,据北京大学博士、茶文化专家滕军女士转引日本冈西为人《本草概说》统计,中国隋代之前,已有《本草》类著作百种左右,唐代以后更多。

虽然《格致镜原》引文出于什么年代仍需考证,但笔者以为有两点可以确定:

一是此引文肯定出自《本草》原著,因为身为高官的陈元龙是一位饱读诗书的、严谨的学者,从他凡事究其原委的治学态度来看,他是看到该《本草》原著的。

二是可以排除引文出自《神农本草经》。除了最早的茶事文献《北堂书钞》、《茶经》未见《神农本草经》引文,今存《神农本草经》没有“茶”之词条外,从《格致镜原》引文使用“茶”字的信息,又附有“今人服药不饮茶,恐解药也”句,说明该《本草》不会是唐以前的版本,而是宋、元、明时代刊印的笔记类稀缺版本,很可能是明代版本,因印刷甚少而散佚了,或尚有存世而未被发现,如清代稍晚于陈元龙的陆廷灿的著名茶书《续茶经》,也未见引录。

《新义录》记载可能源于《格致镜原》

关于“神农得茶解毒”的话题,《农业考古·中国茶文化专号》早在1991、1994年就作过探讨,分别发表过周树斌《“神农得茶解毒”考评》、陈椽《〈“神农得茶解毒”考评〉读后反思》、赵天相《“神农得茶解毒”补考》三篇文章,可惜都没有说清楚,三文都把《格致镜原》书名错为“《格致镜源》”,把另一种记载“神农得茶解毒”的清代文献《新义录》作者孙璧文错为孙壁文,周树斌还颠倒了陈元龙与孙璧文的前后年代,说明他们均未查阅原著。陈椽所持观点也是“莫须有”的。

孙璧文在《新义录》中记载:

《本草》则曰:神农尝百草,一日而遇七十毒,得茶以解之。今人服药不饮茶,恐解药也。

孙璧文(?—1880),字玉塘, 安徽太平仙源(今黄山市黄山区,原治所为仙源)人。同治六年(1867)举人。一生淡荣利,爱读书,尤善经史,博闻强记,善鉴别,重考证,对人文地理,校勘目录,素有专长,尤对萧统《文选》颇有研究。光绪元年(1875),太平知县邹仲俊、教谕马鹿初,提倡文化,重振仙源书院,璧文募集资金,四出搜集图书,主要从江、浙、沪、湘、鄂、赣、闽、粤等江南诸省市及日本等地购书2150种,计2.74万卷,藏于仙源书院,连同先期邑人捐书,藏书达3.3万余卷。除《新义录》外,另有《仙源书院》续编四卷等。

孙璧文晚陈元龙100多年,一个是清末举人爱书者,一个是清初高官、大学者,《新义录》引文与《格致镜原》完全一样,亦未记载详细出处,笔者以为《新义录》引文可能源于《格致镜原》。

排除《神农本草经》之说并不影响神农的茶祖地位

“茶之为饮,发乎神农氏”,笔者以为,确立神农氏茶祖地位的,是国人世世代代的传说,尤其是茶圣陆羽在《茶经》中的点睛之笔,“神农得茶解毒”之说是否出于《神农本草经》并不重要,排除该书“神农得茶解毒”之说,丝毫不影响神农的茶祖地位,而将找不到出处的说法,硬是“莫须有”地加于其上,无异于“皇帝的新装”。

附带一笔,因为《神农本草经》“神农得茶解毒”之说查无出处,有心人不妨反证一下,此说究竟源于何时何处,这对当前茶文化界不重文史考证,人云亦云的现状,也是一件很有意义的事。

(本文摘自2013年第1期《吃茶去》杂志;作者:竺济法)

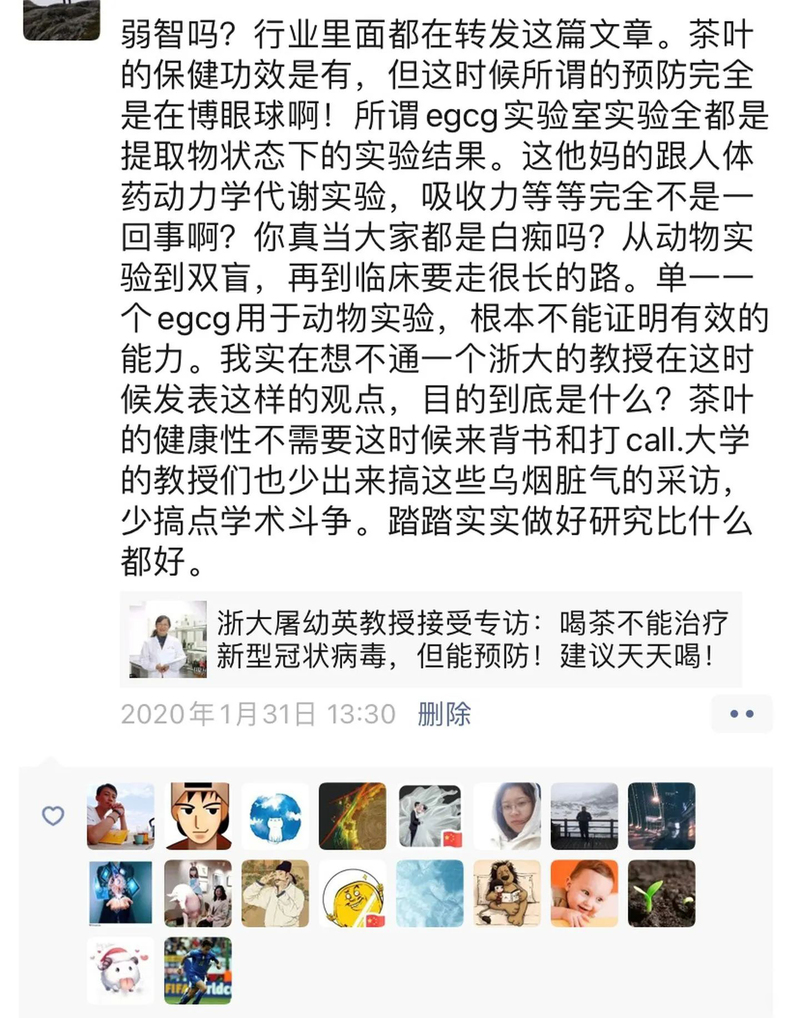

如果按照农历年来算,茶届正好一次年头,一次年尾,两次跟“科学”有关的带货事件中,造成了刷屏,简单聊聊我是怎么看的。

1

回顾下今年茶界的“科学带货”事件

其实2020年,引起业界轰动的“科学带货”事件有两次,一次其实是在年初,媒体采访浙大茶学系屠幼英教授是,言论不恰当,导致被朋友圈大肆传播关于喝茶喝新冠病毒的言论。但是引起一片哗然,最后迫于压力,不得不删除了那篇文章

目前原先的文章已经打不开了,但我搜索了下当时的朋友圈,因为你还是能够感受到当时满屏转发的生猛。

而我当时的朋友圈在这种满屏的广告下,虽然大家很支持,其实像个傻子一样,很快还是会被这种误导的讯息给淹没。

这两次事件能够造成在朋友圈大肆传播,可以称的上是一种:“科学带货”事件。

2

游走在科学和不科学之间

其实为什么这两次的事件可以造成这么大的影响力?主要原因就是因为游走在科学和非科学之间。比如新冠病毒茶有作用,其实这仅仅是一个细胞学的试验而已。主要是因为实验证实EGCG(表没食子酸儿茶素没食子酸酯)能够防止病毒结合特异受体的一个生物学活性而已。所以这里对人体细胞有用,但对人体有没有用是未知的,是有很长的路要走的。

另外,就算有一些实验室做过动物学试验,虽然实验室的小白鼠跟人体的代谢虽然接近,但是还是有差距的,没有一款药是小白鼠试验通过后可以直接用的。所以这两次事件,是非常好了拿捏了实验室的“点”,而概括了茶叶这个“面”,游走在科学和非科学之间。

若是杀灭病毒,可能酒精的效果可能更好,但我相信是个人就知道喝白酒没用,但为什么一到茶叶就这么多人相信了呢?

3

文化沃土是蛊惑的基石

这个问题,其实我写过类似的文章,根本原因我觉得就是因为文化,中国利用茶文化中,不仅仅是简单的饮料,更重要的是在文化和中药体系中,确实茶会有一定的药用价值,当然影响最大的就是关于茶叶历史的起源故事版本之一:“神农尝百草,日遇72毒,得荼而解之”,那么民间也有很多地方把茶叶当作药用功效在使用比如老白茶的“三年药”,我们当地也有民间把老的祁红当作药用的角度来看的,另外在历史上很高知名度的松萝茶,其实是有在中药方中使用的。

所以,有着这样茶入药的一方文化沃土上,当然有着很好的传播条件,和信任基石。

一个巴掌拍不响,有人鼓吹,有人相信。

4

生意难做只能走捷径

我早也说过茶叶这行,以前是穷人做的生意,现在呢也很多人越做越穷。加上近年来茶叶做的人越来越多,所以大把人积压一堆库存到手上,可想而知压力是相当大的。

本身平日可能销售情况就不理想,一个个饿的眼睛都发绿光了,所以市场一旦有这样的风吹草动,必须得抓住风散散货,机会难得啊!

5

健康是习惯,饮茶只是好习惯之一

那我们怎么看待茶叶呢?其实喝茶确实是有很多好处的,这一点也不用去怀疑,我记得刘仲华、陈宗懋先生也在很多场合列举过茶叶对人体的好处,并且是有科学实验依据的,这里我就不去贴了,各位感兴趣自行搜索。

但我更像说的,人要想健康,健康的生活习惯才是有效的,因为喝茶仅仅是健康习惯之一,如果你不喜欢喝茶,可能多喝点白菜汤效果也挺好的。生活习惯不好,你天天抽烟喝酒撸串,把茶当点滴打也没用的。

6

独立思考

不管是专家,还是市场传言,很多消息先过脑子想一想,其实很多东西不需要专业知识就能判断,真的。

(《吃茶去》杂志)茶道,其文化艺术并不在喝茶的解渴,又不脱离喝茶倒水实用性;既有欣赏娱乐的目的,又不追求娱乐欣赏。就像一个舞剑者,可以杀人,也可以表达舞蹈的艺术之美。但它的文化终极追求却在于锻炼心智。借以安心,获取精神深处的安寂,平淡。

茶,百草之首,万木之华。“柴米油盐酱醋茶”,是物质的,实用解渴的,是万药之王。“琴棋书画诗曲茶”是精神的,艺术的。在这里,我要努力说明白的,却是超越精神和物质,走在心灵的层面,调心的精神饮品。

面对这样茶汤,品读历史,品读文化,品读东方延续了数千年的优雅和文明。

在东方的系列修炼里,都有一个共同的特征,就是它的追求是使心灵接触到终极的真实。也就是我们平常知识层面,艺术层面,哲学层面无法达到的那个生命意义。

茶道,说白了,是冲茶倒水。冲茶时就冲茶,倒水时就倒水。我的一个学生在结课分享时曾说,第一次听笔者说这句话时,她的眼泪都留下来了。“这些年,我忙活些什么了!连喝口茶都想东想西的不消停,累不累啊!”

念头丛生,心总在别处。不经过身心管理训练的人,他的心像一个顽皮的孩子,哪儿都去。现代化的生活方式,让我们的眼耳鼻舌身得到了最炫、最丰富的享受。可我们的心呢,一天得绕地球跑多少圈,炽火炽燃,片刻不得安息。我们常常将悲欢掌控在他人的一颦一笑间,将幸福建立在眼前他人空幻的海市蜃楼上;我们常为一句话耿耿于怀,为一件事困坐愁城,为一个人失魂落魄,为一念之差懊悔终生………

我第一次看到“狂心顿歇”这个词时,我的眼泪真的留下来了。那种奔忙,很苦。

我们周围随处可见的是,人们时刻拎着手机,须臾不得离开。好想一分钟“人机分离”都耽误了大事,天要塌下来了。其实,人说话都说不明白人自己,文字就能表达真实了吗?难怪人们已把这种手机短信恋叫做“玩暧昧”了。

回到家,第一时间打开电视机,这已成了中国人约定俗成的家庭生活方式。

电视就是家人,就是爱,就是一切值得的注意?

面对面的人不重要,身在远处的人,不相识的人却时时相通,身和心究竟是在哪儿分离的呢?

很多现代人,把家装潢的金壁辉煌,把衣着精致到无懈可击,把脸塑造成传奇的非非人类,把自己吃得沟满壕平。可静下心来体会一下,他的心灵没人经管。穿得衣衫褴褛,饿得瘦骨嶙峋,于寒风中瑟瑟发抖。因为他心灵的一日三餐没人供养。提着小灯笼,在漫长的夜里,像流浪狗一样,到处询问,我的家在哪儿?

这是一个娱乐的时代,最显著的标致就是小品和相声。前人今人后人,人人走下神坛,相互娱乐调侃。但对自己也缺了几分尊重。因为有些东西是娱乐不起的,比如自己的心。把心放任天南地北,前尘后世,就不肯多放在自己眼前一秒。就好像当下,就没有多少价值值得停驻,就像当下和自己有仇。

这是一个对自己的最大浪费。所以冲茶时就冲茶,倒水时就只倒水。谁做到了,谁就入道了。身心合一在当下,安住在当下。

当一个人完全融入茶席,摆脱了自我,切断从前与未来,才能达到这个境界,冲茶倒水技巧完美的成为一体,从而,去触摸其中蕴藏着的奥妙的事物。

“全心全意为人民服务”这句话的茶席版,就是茶道。

茶道,不是茶之道。是借茶说道。行茶的每一个环节,都没脱离我们的日常范畴,实际而明确。但它妙就妙在具有一种状态,那就是在日常中又超然于世界的混乱与不安之外。

“饥时即食困时眠”,“食其时,动其机”,不饿为什么硬吃饭啊?困了为什么不赶紧睡啊?很多人一生没活明白,不尊重身体。所以吃不好,睡不好,惶惶不可终日。这种自我背叛,结果只能是导向混乱,身心混乱。

“人类一思考,上帝就发笑。”纵观人类最伟大的成就,其实都不是算计和思考出来的。而是在一种身心合一的状态下,偶得的。像苹果熟了才落地,水开了才有蒸汽机。

茶道,只是透过瓶瓶罐罐来表达自己,在时间中演绎精神境界。久了,身体会因这种简单的反复训练而产生身体经验。像卖油翁在被人惊叹时,也只能说“惟手熟尔”。

茶道活动,是一种心灵训练方式。一席之上,净器就是净心,醒茶就是省身,冲茶就是开智,敬茶就是承当和奉献。如果说,茶仅仅是喝的,解渴的,满足了口腹之欲的话,那么茶就是奢靡的、颓废的、向下的,与道相背的。

很多人,一提及茶道,就大谈茶多少钱一斤,水是从哪儿运来的,壶是哪个大师的作品,茶是在哪个山上采来的,经过了多少道工序“神”化。每每这时,我都失语。

咱今天不提钱行吗?

因为,说到这种愉快而无伤大雅的“雅”文化来,当今的“闲”是必须谈钱的,贵!

如果没有不菲的连城价值,是镇不住现代人的。所以“闲”文化已蒙蔽在了商人的欺骗里。只有那些心境纯净,不以琐碎为目标,没有物质困扰的人,才有资格谈闲、谈雅、盘道。

可见,真正喝杯茶,是多么奢侈的事啊!

追求生存意义,是个无底的深渊。正像如何是“佛祖西来意”,这个问题问的人最苦,千百年来绕进去了多少好汉!它的神秘在于它本来是简单而熟悉的真理。这是个知性的探讨,是意想不到的生存之道。说实话,是想活明白的人都必须了解的。

因为体验真理,实在是最高尚的活法。

茶道的修行内核,是让包含一切真理的冲茶倒水的体验,提升冲茶倒水的生活。我们仍然是喝茶,茶席之上喝茶的人已不是日常的那个我。

所以茶道的艺术,是一种时时刻刻的创意。它绝不局限于华美的言辞之下。那种艺境和那种意境,非语言文字所能描述的,是一种心灵体验。

所以才会说,茶,是心灵之饮。

(摘自2012年第5期《吃茶去》杂志;作者:姜慧)