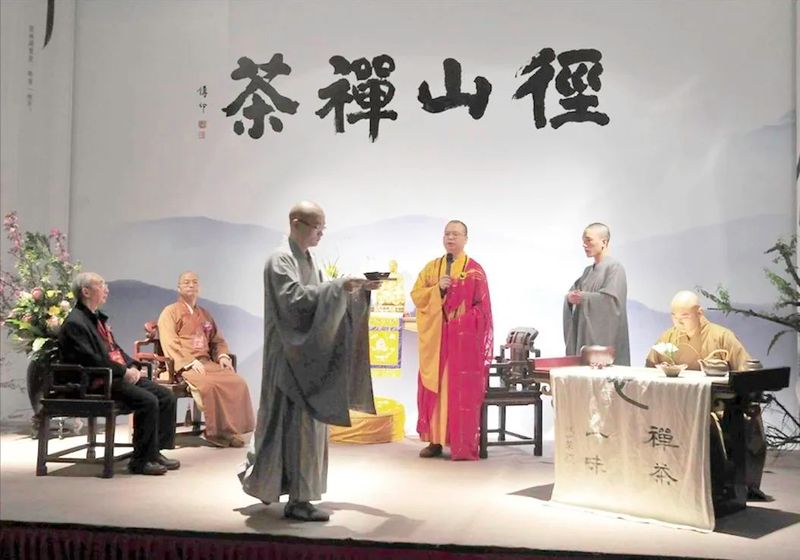

径山茶宴是杭州市余杭区径山寺接待贵客上宾时的一种大堂茶会,是独特的以茶敬客的庄重传统茶宴礼仪习俗,是我国古代茶宴礼俗的存续,也是我国茶俗文化的杰出代表。径山茶宴起源于唐朝中期,《余杭县志》有唐朝径山寺开山祖师法钦“佛供茶”条目。盛行于宋元时期,后流传至日本,成为日本茶道之源。据日本《类聚名物考》记载:“茶宴之起,正元年中(1259年),筑前国崇福寺开山南浦绍明,入唐时宋世也,到径山寺谒虚堂,而传其法而皈”。

径山茶宴从张茶榜、击茶鼓、恭请入堂、上香礼佛、煎汤点茶、行盏分茶、说偈吃茶到谢茶退堂,有十多道仪式程序。在整个过程中,贯穿着大慧宗杲的“看话禅”,师徒、宾主之间用“参话头”的形式问答交谈,机锋禅语,慧光灵现。以茶论道,以茶播道,是径山茶宴的精髓所在。

径山茶宴具有悠久的历史价值和丰富的文化内涵,以茶论道,禅茶一味,体现了中国禅茶文化的精神品格,丰富并提升了中国茶文化的内涵,具有学术研究价值。

2011年,径山茶宴列入第三批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

来源:文旅中国,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

诸位茶虫可知道,乾隆皇帝作为这么一位喜欢在古代书画真迹留白上满满盖戳的鉴赏家,这么一位对瓷器品味独特以至于被现代的网友欢乐追捧的花式审美者,在喝茶品茗这件事儿上,却是出奇地云淡风轻。

他所创制的茶事格调超群,即使放在整个茶文化史上也不遑多让。

乾隆皇帝曾经自创了一款茶,名叫:三清茶,是用松子、梅花和佛手泡的茶。乾隆十一年(1746)秋巡五台山,回程时路过定兴,遇到一个雪天,乾隆皇帝雅兴很高,搜集雪水,在毡帐中烹煮这款他人生的最爱。

还作了一首《三清茶》诗:“梅花色不妖,佛手香且洁。松实味芳腴,三品殊清绝。烹以折脚铛,沃之承筐雪……”如此高古的品味,实在令人称奇,比《红楼梦》里那位用梅花上的雪水烹茶的妙玉也不逊色。

乾隆四十六年(1781),在《咏嘉靖雕漆茶盘》的诗注后,他这样写道:“尝以雪水烹茶,沃梅花、佛手、松实啜之,名曰三清茶。

纪之以诗,并命两江陶工作茶瓯,环系御制诗于瓯外,即以贮茶,致为精雅,不让宣德、成化旧瓷也。”

嗯,诸位茶虫们理解得没错,茶的故事又回到了乾隆皇帝对花式瓷器的热情中了。他下令让工匠制作了一些喝茶的瓷杯,杯子的外围环绕着自己的诗句。

更重要的是,他认为这杯子很精雅,比起宣德、成化的瓷器来一点也不输。看图说话:

定制了这么多瓷杯的乾隆皇帝要怎么使用这些杯子呢?他又有新发明:三清茶宴。

这不同于一般昭示皇恩浩荡的酒宴,而是邀请皇帝心中认定的最有文化品位的侍臣一起来品茶、作诗。

茶宴举办的日期在每年正月上旬,由皇帝亲自择吉日以定。与宴名单的确认也有既定流程,一般先由奏事处首领太监事先晋呈名单,由皇帝裁夺圈定,确认之后太监再奉旨将名单交给奏事官,宣召有关臣工按时入宫。

茶宴举行的当天,奉旨进宫的大臣提前两个时辰到达,由宫殿太监引入。席间所用果品虽然为了配合茶宴特地清淡,但是也会提前甄选准备,同时,也会为与宴者准备好笔墨纸砚。

宴时,诸臣朝服衣装,鱼贯而入,叩首皇帝,按序入座,清乐响起,三清茶方始奉上,之后便是乾隆皇帝品茶、赋诗,臣工传阅,依韵恭和。

如果皇帝心情特别好的话,就会把三清茶诗瓷杯赏赐给侍臣。比方说参加过三清茶宴的著名才子纪晓岚就曾经获赠过这样的杯子,为了表达自己的感激涕零之情,他连写了两首诗,其中一首是这么写的:

红沁丹沙白腻脂,越窑风露满花瓷。

凡茶不敢轻煎注,上有君王自制词。

——

《侍宴重华宫联句赋·蒙赐三清茶盏恭记二首》其二

看官没看错,纪晓岚对这个赏赐的杯子有点诚惶诚恐:花瓷上满满的自制词,在这样的神物面前,怎么能轻易使用普通茶叶呢?

这样的高端定制,在日常生活中似乎无从安置,除了“蒙赐”、“恭纪”之外,只能永远地供奉起来了。

其实茶宴这件事,无论从形式还是从内涵而言,在中国传统的饮茶文化中规格一直是很高的。茶宴源于魏晋,正式记载则见于中唐。

《茶事拾遗》记载“大历十才子”之一的钱起与友人一起举办茶宴,当时很多诗人的诗作中也明确出现了“茶宴”之说。宋代“以茶会友”逐渐成为文人之间相互酬唱的风雅之行。帝王家办茶宴,唐太宗、宋徽宗都很知名。论及席间风雅,清代康熙朝也已有召集文臣学士与宴赋诗之事。

然而,乾隆皇帝的三清茶宴自有超越前代的独到之处。他钦点文臣中能诗者十八人与宴,暗喻“十八学士登瀛洲”之意,后来增至二十八人,喻合二十八星宿。

茶宴中,更采用他个人创制的三清茶款待侍臣,只布果盒为席,不及其他肴馔,席间饮茶品茗,有清雅之意,亦寓清廉之意。可以说,正像赏鉴书画、督造花瓷那样,乾隆皇帝用自己的独特审美和文化情怀,又将传统文化中的茶事也发挥得淋漓尽致。

而事实上,乾隆朝的茶宴韵味独特,也的确蕴含着诸多传统文化的元素:“三清茶”既有文人逸士“雅”的一面,“三清茶宴”也有以帝王之尊亲贤礼人的一面。

十全的乾隆就是这么有个性有创意,一生作了四万首诗可不是盖的,他永远文思如喷泉。

文思从哪里来呢?一杯醇香普洱茶就有了!

《烹雪用前韻》

独有普洱号刚坚,清标来足夸雀舌。

点成一椀金筌露,品泉陆羽应惭拙。

这是乾隆皇帝对普洱茶的高度赞誉,他还创造了以普洱茶为中心的新茶道。此外,酷爱炫耀天朝大国风范的乾隆,给外国使臣的礼品也是普洱茶。

乾隆创造以普洱茶为中心的新茶道

这么说,大红大绿接地气的乾隆帝,品鉴能力也是很可以的嘛,至少在品茶鉴茶能力上,值得一个大大的点赞。

乾隆喜欢普洱茶的历史人尽皆知,但乾隆也是一位带货达人,这恐怕就很少有人知道。

这个故事发生在乾隆五十八年(1793),当时英国国王乔治三世为了加强与中国的贸易,便派遣外交使节马嘎尔尼率领一支庞大的使臣团前往清帝国拜会乾隆皇帝,这也成为中英外交史上一次重要的事件。

马戛尔尼带领天文数学家、艺术家、医生以及士兵组成的使团,携带最能代表英国文明的天文、地理仪器、车辆、船式等“贡品”出使中国。1793年7月1日,马戛尔尼一行在舟山登陆,短暂停留后,从外海入天津,然后进京。马嘎尔尼带来的西洋礼物,让乾隆皇帝龙颜大悦。

为了彰显清帝国的威严,乾隆也准备非常丰厚的礼品,在这些礼品当中,普洱茶(金瓜贡茶)赫然在列。不知是出于对普洱茶的偏爱,还是因为普洱茶的贵重,乾隆分批、多次加以赏赐英国使臣团。在这几份礼单中,多次出现了团茶、茶砖、女儿茶、茶膏、大普洱茶团(可能是饼茶)等与普洱茶相关物品,可谓是一次全方位的推广。

如今这段记载已经被淹没在历史的长河中,今日旧事重提,就是希望大家能够记得,两百多年前,有一位叫做爱新觉罗弘历的帝王亲自带货普洱茶。

文章最后,附上当时的礼单,供以大家参考:

附录:

赐该国王百花蟒缎二,袍缎、线缎各四,紫檀彩漆铜掐丝珐琅龙舟仙台一,玉器八,玛瑙盂盘一,瓷器二百有二十,漆器三十七,葫芦器十四,文竹挂格、棕竹漆心炕格各二,花卉册页二,画绢二十,洒金五色字绢笺纸、白露纸、高丽纸各二十,墨六匣,各样扇四十,普洱茶团八,六安茶八瓶,武彝茶四瓶,茶膏、柿霜四盒,哈密瓜乾、香瓜乾各四盒,藕粉、莲子各二盒,藏糖三盒。

随敕书赐国王龙缎三,蟒缎二,妆缎七,百花妆缎六,倭缎三,片金缎二,闪缎、袍缎、蓝缎、彩缎、青花缎、衣素缎、线缎、帽缎各四,绫、纺丝各二十二,罗十三,杭绸七,画绢、白露纸各百,洒金五色绢五十,五角笺纸、高丽纸各二百,宫扇十三,十锦扇百,连三香袋四盒,十锦香袋八盒,锦香袋四盒,香饼四盒,普洱茶团四十,茶膏、柿霜各五盒,哈密瓜干、香瓜干二盒,武彝茶、六安茶各十瓶,藕粉、莲子各三盒,文竹炕桌二,雕漆炕桌二,挂灯十二,墨二十匣;

图片

正使龙缎、帽缎各一,妆缎、倭缎各二,蓝缎、青花缎、彩缎、杭绸各三,绫、纺丝各六,茶叶二瓶,茶膏二盒,砖茶二块,大普洱茶团二,刮膘吉庆一架,青玉全枝葵花洗一,玛瑙葵花碗一,玛瑙葵花碟一,藏糖二匣;副使龙缎、帽缎各一,妆缎、蓝缎、倭缎、青花缎、彩缎、绉绸各二,绫、纺丝各四,茶叶四瓶,茶膏一盒,砖茶二块,女儿茶十,白玉全枝蔡花洗一,花玛瑙菊花瓣碗一,葫芦器藏糖二匣;

副使之子龙缎、妆缎、倭缎、青缎、蓝缎、锦、漳绒、帽绒各一,绫、纺丝各三,绉绸二,茶叶二瓶,砖茶二块,茶膏一盒,女儿茶八,藏糖一匣;

总兵官、副总兵官二员,每员龙缎、妆缎、倭缎、蓝缎、青缎、帽缎、锦各一,绫、纺丝各三,绉绸二,茶叶三瓶,砖茶二块,茶膏一盒,女儿茶八,藏糖一匣;

图片

通事、管兵等官四员,每员龙缎、妆缎、漳绒、锦、蓝缎、彩缎各一,绫、纺丝各二,茶叶二瓶,砖茶二块;

代笔、医生等官九员,每员龙缎、妆缎、锦、漳绒、蓝缎、彭缎、绫、纺丝各一,茶叶二瓶,砖茶二块;

贡使从人七名,每名绫、绸各二,布四,银十两;

吹乐、匠作、兵役等六十七名,每名绫、绸各二,布四,银十两;内地护送官二员,大缎各二;

贡船留存管船官五名,每名回子布、高丽布、波罗麻、兼丝葛各二;

留存贡船兵役水手共六百十五名,各高丽布、回子布、小增城葛、波罗麻各一。

自古以来,中国人就与茶有着深厚的联系,从吃茶到饮茶,从种茶、采茶到制茶,勤劳智慧的中国人民根据各地风土,运用杀青、萎凋、闷黄、做青、渥堆、发酵、窨制等核心技艺,发展出绿茶、白茶、黄茶、乌龙茶、红茶、黑茶六大茶类及花茶等再加工茶,数千种茶品。中华民族在与茶的深厚联系中,也形成了不同的茶饮、茶会习俗并赓续传承。

2022年11月29日,我国申报的“中国传统制茶技艺及其相关习俗”列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。“中国传统制茶技艺及其相关习俗”共涵盖44个国家级非遗代表性项目,其中传统茶俗4个,分别为白族三道茶、瑶族油茶、赶茶场、径山茶宴。

中华茶文化不仅源远流长,更历久弥新。为进一步提升中国茶相关习俗乃至整个中华茶文化的知名度,促进中国茶俗的保护、传承、发扬和传播工作,中华合作时报·茶周刊全媒体特别策划、推出“非遗茶俗”专题,邀请四位传统茶俗的专业人士,从历史渊源、文化意蕴、制作流程、发展现状,以及加入世界非遗后的发展方向等方面进行权威梳理,全面展现传统茶俗的独特魅力,让这杯穿越历史的中国茶在继承创新中焕发新活力。

本期为“非遗茶俗”系列专题第四期内容——径山茶宴。

禅茶文化传千年 “径山茶宴”迎新机

关于“径山茶宴”的历史溯源和非遗传承创新的思考

作者简介

鲍志成

浙江旅游职业学院研究员、浙江省文史研究馆馆员。

自“径山茶宴”入选联合国教科文组织非物质文化遗产名录后,相关活动精彩纷呈、媒体竞相报道,“径山茶宴”因此成为万众瞩目的文化热点。笔者作为国家级非遗“径山茶宴”项目申报专家,深感与有荣焉的同时,也意识到对“径山禅茶文化”的研究保护和传承发展的任务更重、责任更大了,遂撰写此文,为读者厘清“径山茶宴”的历史渊源、法事程式、传承流变,并就其研究保护、传承发展等方面浅谈一些思考。

三千威仪一盏茶 “丛林盛礼”传千载

“径山茶宴”是一种历史源远流长、内涵博大精深、格调清隽儒雅的独特禅茶礼俗。它起源于唐朝,国一禅师法钦(714—792)云游到位于浙江省杭州市的径山,在五峰环抱的凌霄峰下开山结庐,植茶供佛,至今已有1200多年历史。

饮茶可提神醒脑、驱除睡魔,因而被称为“不夜侯”,正好满足禅家坐禅之需。从唐代中期开始,禅道、茶道相辅相成。禅宗在讲授义理、启发真知、接引僧众等活动中,有一系列独特的手法,如“临济喝”“德山棒”等。这些手法中,与茶有关的,当数“赵州茶”(唐代高僧赵州禅师以“吃茶去”为偈语引导弟子参禅悟道)最为人津津乐道。

当时,禅林茶事主要是以茶供佛、礼佛,或饮茶打坐参禅。许多江南寺院都开山种茶,用于供佛、待客、自奉。寺内设有“茶堂”“茶寮”,专供招待施主、举办茶会,辩论佛理、品尝香茶;茶堂置备有召集僧众饮茶时所击的“茶鼓”(集僧用茶汤的器具)和各类茶器具;还设有“茶头”,即专司烧水煮茶、奉茶待客之职的役僧;山门前有“施茶僧”,为香客行旅施茶供水。当时,在士林交游、雅集时举办“茶宴”“茶会”也逐渐成为一种时尚。到五代十国时,还出现了以茶宴饮、结社聚会的组织,时称“汤社”。

径山寺山门。

饮茶之风“始于唐,盛于宋”。随着茶业的兴盛,饮茶风习深入到社会的各个阶层,渗透到人们日常生活的各个角落。宫廷有曲宴点茶、君臣唱和之例,士林有点茶品茗、斗茶竞胜之乐,庶民有市井宴饮、游艺斗试之俗,禅院有禅僧以茶供佛参禅、结缘檀越之规。以茶论道,点茶待客,成为约定俗成的佛门礼俗,形成了一整套“茶汤”仪轨,列入“禅门清规”。从北宋高僧宗赜(1056-?)修订的《禅苑清规》来看,不难发现禅院因节庆、法事、任职、应接、会谈等活动举办的茶会名目繁多,这些茶会通称“煎点”,俗称“茶宴”“茶(汤)会”。按属性分为如下几类:

一是法事性的。主要是结夏、解夏、冬至、年朝四节法事仪轨茶礼。夏安居的时间从阴历四月十五日开始,到七月十五日结束。四月十五日叫做结夏,又叫结制;七月十五日叫做解夏,又叫解制。冬安居的时间从阴历十月十五日开始,到次年正月十五日结束。夏安居、冬安居是我国汉地佛教丛林生活的重头戏,不同于世俗的宗教节庆,尤为山门所重。四节期间,上至方丈、下至寮元(在寺院中负责管理众寮事务的僧人)都会设茶汤招待下属。

二是礼仪性的。主要是祝釐(祈求福佑)、报恩、报本(受恩思报)、尊祖等祝圣、祈福和报恩茶礼。禅宗把对皇室和社稷的祝圣延寿、祈福报恩,和对佛祖、祖师的报本尊祖,乃至亡僧的荼毗法会(僧人死后的火葬),都用清规的形式纳入禅门法事仪轨之中,并参用茶汤礼仪。

三是事务性的。在寺院内部管理中,如任职、受戒、挂搭(外来僧人到寺中投宿)、迎接、看经、劝募等事由中,也都参用茶事茶礼。其中,住持到任贺谢、两序任免等内部职事的茶礼尤为隆重。

四是日常性的。基本上是清众僧堂日常茶礼。僧人在僧寮起居、法事实践、应接生活中都离不开“煎点”饮茶。因此,点茶、吃茶是每个禅僧的必修课和基本功。

五是结缘性的。禅院接待朝臣、权贵、名士、檀越(施与僧众衣食,或出资举行法会的信众)等尊贵客人时举办的大型茶会,即非上宾不举办的“大堂茶会”,也就是通常所说的“径山茶宴”,其规模、程式与禅院内部茶会有所不同。此外,还有由“会首”在寺内举办的“居士茶(汤)会”。

受邀人在“赴茶汤”(参加寺院茶汤宴礼)、寺院在筹办茶汤会时,有几近严苛的礼节、规程。有张茶榜、呈请状、击茶鼓、上堂、上香、巡堂、揖众、行盏、浇汤、点茶、揖茶、吃茶、置食、吃汤、收盏、谢茶、退堂等环节。这些茶宴、茶会的举办场所、人数、规模各不相同。不仅可以在海会堂(传宗演法的法堂,又称讲堂)、明月堂(即南宋高僧大慧宗杲退养之地妙喜庵)、禅堂、客堂、寮房举办茶宴、茶会,庭院、廊下、茶亭、驿舍、林下、岩上、岸边、草坪也可以举办。

《五百罗汉图·吃茶》。(局部,日本京都大德寺藏)

在世代相传的仪轨中,“径山茶宴”形成了独具一格的法事程式和风格特征。一是依时如法。煎汤点茶,各依时节。堂设威仪,并须如法。二是主躬客庄。仔细请客,躬身问讯。闻鼓请赴,礼须矜庄。三是清雅融和。格高品逸,古雅清绝;礼数殷重,不宜慢易。四是禅茶一体。佛门高风,禅院清规;和尚家风,僧俗圆融。在整个过程中,贯穿着大慧宗杲的“看话禅”(通过佛陀和历代祖师们所说的一句话或瞬间示现的动作,超越百亿法门,达到觉悟的修行法),师徒、宾主之间用“参话头”(修行者集中精神对一字或一句话不断的思索穷究,以达到开悟的目的)的形式问答交谈,机锋禅语,慧光灵现,涤荡心灵。

“径山茶宴”作为中国禅门清规和茶会礼仪结合的典范,不仅在我国禅文化史、茶文化史和礼俗文化史上有着至高地位,而且在茶艺、书画、工美、园林、建筑以及茶具、饮食、服饰、家具、匾额、插花等方面,都创造了经典范式,对当时和后世产生了广泛而深远的影响。到明清时期,“径山茶宴”因为寺院的衰落而逐渐式微,但随着临济宗(中国佛教禅宗南宗五家沩仰﹑临济﹑曹洞﹑云门﹑法眼之一)杨岐派(中国佛教禅宗五家七宗之一。北宋庆历年间,为杨岐方会禅师所创)流播和发展,“径山茶宴”开始走出山门,走向社会,在江南地区广泛传播。到了近代,在上海,“径山茶宴”与商界洋行的商务洽谈相融合,形成商务礼仪性的“茶话会”,并演变成为符合时代需要的新型聚会和社交形式。

在日本镰仓幕府(1192—1333)、室町幕府(1336—1573)统治时期,径山临济禅传灯(佛家指传法。佛法犹如明灯,能破除迷暗,故称“传灯”)东瀛,开宗立派,瓜瓞绵延,禅法大行,在禅宗24流派中有20派系出临济。到日本近世形成的禅宗14派中,除了师承黄龙派千光荣西开创的“千光派”外,其他13派都出自径山临济禅系“杨岐派”。随着中日禅僧的往来交流和求法取经,“径山茶宴”作为禅院清规中的茶汤仪轨和僧人修习方式,被完整移植到日本禅宗寺院,后来几经演化,进而发展演变为影响广泛、风格独具的现代“日本茶道”。中日禅茶文化界公认,“日本茶道”源自中国禅院茶礼的典型代表“径山茶宴”。

千古风雅再升温 人类“非遗”开新篇

2011年5月23日,“径山茶宴”列入国家级非物质文化遗产名录。2022年11月29日,“径山茶宴”作为“中国传统制茶技艺及其相关习俗”的一项,列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录。当年的“丛林盛礼”径山禅院茶汤仪轨,踏上了重光之路。

当前,“径山茶宴”的传承保护中存在如下三个方面的问题与不足:

一是“径山茶宴”原样几近失传、记录文献和传世文物稀缺、基础研究薄弱。申报国家级非遗项目时,通过文献研究和文创设计而作的材料为急就之作,尚需完善提高。

二是“径山茶宴”演化历史复杂多变,其传承关系和项目主体不太明晰、明确。亟须完善项目主体、理顺传承关系。

三是“径山茶宴”多个展演版本风格各异,内容比较单薄,存在重形式轻艺术、重点茶轻礼仪现象,缺乏以茶参禅的核心环节和清雅高古的艺术风格,淡化了文化内涵,弱化了礼仪教化、人文熏陶功能。此外,有的媒体报道注重迎合游艺娱乐体验需求,存在博眼球、博流量、误导受众现象。

这些情况与“径山茶宴”国家级、世界级非遗身份地位不相称,与其丰富文化内涵、高古艺术风格、精深禅学品格不相称。如何更好地传承创新禅茶文化,高品位演示“径山茶宴”,打响杭州乃至浙江区域公共文化品牌和文旅IP,助力文旅发展和乡村振兴,在转化创新传统文化、加强精神文明建设、助推茶文旅产业发展中发挥应有作用,是当前面临的一个新课题、新任务。这里就研究和思考所得,略陈管见。

“径山茶宴”。(图刊《文化艺术研究》)

第一,分类管理,明确要求,形成社会化保护传承体系。本着“非遗”社区共有、全民共享的原则,对应不同的传承主体和受众,可实行差异化运行机制,形成几个不同的版本。如寺院版、书院版、村镇版、企业版、家庭版等,由不同主体来投资、编创、展演,但必须各有特色,有辨识度、差异化,有基本底线,不庸俗、不戏说,不过分商业化、娱乐化。“径山茶宴”的名称和基本内涵,可以共享使用,但演绎程式和风格必须互不相同。作品必须经政府非遗主管部门和演艺、禅茶、文旅等领域专家评审通过,才能上演;收费演出的,必须有物价、演艺、文旅等部门审核,按标准收费。

第二,提高站位,立足大局,打响世界性文化金名片。要提高政治站位,立足杭州全局看问题,面向全国谋发展,把“径山茶宴”当作战略资源,充分发挥其文化品牌力、文创创造力、文旅生产力,塑造具有杭州特色、中国气派的文化品牌;要提升战略思维,立足东方世界看问题,面向世界谋发展,充分发挥其国际影响力、世界传播力、文明互鉴力,凝练东方韵味、人类共享的文化符号;要拓宽视野格局,立足与时俱进看问题,面向未来谋发展,充分发挥其传承转化力、创新创造力、融合发展力,打造活化传承、极化利用的文明形态。要把“径山茶宴”礼仪当作传统文化复兴、中国文化走出去的载体和平台,依托孔子学院和海外中国文化中心,组织开展中外茶宴文化交流,讲好径山禅茶故事;搭建多语种互联网和新媒体平台,借助国内外主流媒体,加大茶宴礼仪的传播力度和广度;发挥企业和民间作用,鼓励茶宴礼仪“走出去”交流互鉴;开展国内外茶宴礼仪文化研究和交流,组建研究机构,搭建交流平台,举办国际论坛,策办茶事活动,演示茶宴礼仪。

第三,集成资源,融合创新,打造“文化传承”新品牌。在明确定位和发展目标后,要本着开放包容、集成资源、融合发展、共建共享的原则,探索传承创新的路径和机制。非遗的传承保护和创新发展,是各级政府重要的文化管理职能之一,也是地方文化事业发展的重要指标。要充分发挥专家指导作用,发挥专家的智力资源和专长优势,搭建平台,集聚人才,鼓励专家发挥积极作用,当好政府决策的参谋,服务社区和传承人,把好项目质量关。要鼓励有条件的企业法人或社团组织参与到传承创新中来,集思广益、集腋成裘,形成地方或社区传承非遗的热潮,培育非遗产业化业态。有政府主导、专家指导、社会参与,就能集成优势资源,跨界融合,创新发展,打造出上规模、上档次、高质量、高品位,既能体现“径山茶宴”内涵和风格的艺术作品,也能赢得市民游客喜闻乐见的、雅俗共赏的公共文化新品牌。

第四,文旅结合,组织力量编创排演大型主题特色茶会。要把“径山茶宴”的传承创新和产业化运营,落实到明确的项目载体,可按上述定性、定位和路径、机制,组织力量编创排演一台大型禅茶特色主题茶会,作为非遗展陈的正式版或官方版。必须遵循文旅融合、禅茶一体、落地社区、服务地方的思路,高标准打造文化旅游精品IP。可参照《宋城千古情》《最忆是杭州》等旅游演艺精品,确定茶会主题、主体内容、艺术风格,制定实施计划,确定投资基金,组建主创团队。

第五,配合“浙江有礼”,培育“余杭茶礼”文明新载体。2022年5月,浙江省文明办颁布《关于推进“浙江有礼”省域文明新实践的实施意见》,倡导践行“浙风十礼”,推动“浙江有礼、从我做起”成为全民行动自觉,让每一个浙江人都成为文明代言人。余杭礼俗有深厚的历史传统和文化底蕴。“以茶入礼”是中华文化的优秀传统,茶礼仪是中华文明的重要载体,也是泱泱文明古国和礼仪之邦的生动诠释。新时代浙江茶礼的创新发展,要从茶乡茶村做起,茶乡茶村从余杭做起,余杭茶礼可从径山开始。可针对重点系统接待人员和社会群体的专业茶礼培训,整体提升茶文化素养和礼仪水平,营造全社会浓郁的茶礼仪氛围,达到“五个一”全覆盖,即每个茶乡茶村配置一个茶空间、一名茶艺师、一品好茶叶、一套茶器具、一种新茶礼。

出品:中华合作时报·茶周刊全媒体

如涉及版权问题请联系删除