四川工夫红茶简称“川红”,是我省传统优势特色产品,以其外观条索紧细、色泽乌润,内质甜香浓郁持久、滋味醇厚、汤色红亮、叶底嫩匀品质特色,与安徽“祁红”、云南“滇红”并称中国三大工夫红茶,在全国久负盛名。本篇文章以时间为轴,将带您一同领略川红工夫的“前世”与“今生”。

起点,为建设新中国而生

“川红工夫”是为响应新中国建设而诞生的。随着解放战争和剿匪平叛的胜利,新中国的工作重心逐渐转到了经济建设上来。当时同属社会主义国家阵营的苏联为新中国建设提供了贷款,苏联人喜欢喝的红茶被列为中方还贷的商品,这也成为当时重视红茶生产发展的原因之一。

《中苏友好同盟互助条约》

1949年11月23日,国家成立了中国茶叶进出口公司,这是新中国诞生后最早成立的对外贸易企业之一。由时任农业部副部长吴觉农(后被誉为“当代茶圣”)兼任总经理。

吴觉农

1950年7月1日,中国茶叶公司西南区办事处(1952年11月改称西南区公司)成立以后,采取措施开始了恢复发展茶叶生产工作。

1950年11月,中国茶叶公司在第二届经理会上审订的《1951年业务计划大纲》中,根据全国茶叶产销会议的决定明确提出“开辟皖南、苏南、川南新红茶区”。

1951年2月初,中国茶叶公司西南区公司根据中央贸易部转发政务财政经济委员会批示,同意将红茶定为特许出口商品,需将大量绿茶改制红茶,经请示西南区贸易部同意,在四川筠连县、高县罗场、宜宾县古柏、万源县清溪、万源县白杨庙、仁怀县茅台镇、贵州赤水县黄荆乡建立7个红茶推广站(其中宜宾市有3个),调派重庆茶叶专修科学生数十人驻站,负责推广茶叶品种,向茶农指导并推广工夫红茶初制技术,并印发《红茶初制小册和红茶初制图解》,将茶叶制作由“绿”改“红”。其中筠连县是唯一的县站和总站。

1951年底,由宜宾制作的红毛茶送重庆茶厂精制,一路北上经武汉、郑州、北京、沈阳、哈尔滨、满州里出国至苏联,这是首批“川红工夫”高香红茶,一个新的茶叶品牌——“川红”由此诞生了!

1951年2月22日《川南日报》刊载《中国茶叶公司西南区公司设站筠连推广制红茶》

辉煌,中国三大工夫红茶之一

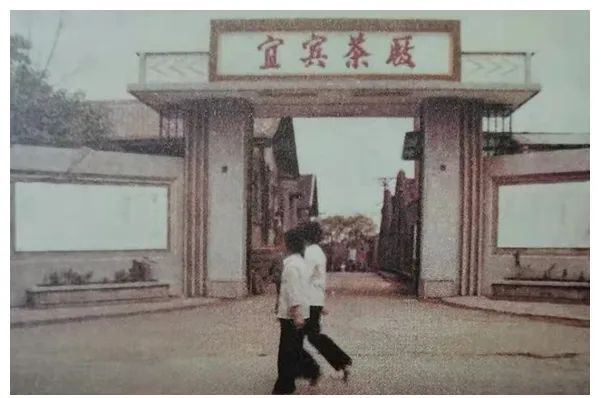

1952年,由于自然条件等原因对“川红”生产布局作出调整。1952年8月1日,中国茶叶公司宜宾茶厂正式成立,负责“川红”的精制加工生产。当年生产“川红”工夫红茶2358.74担(118吨),创造产值30万元,年末积累固定资产达8万元。1952年8月13日,中国茶叶公司以《关于茶叶产区划分原则及区域范围说明的意见》的“茶(52)计字第395号”文件确定筠连县、高县、宜宾县三县为“川红工夫茶产区”。

1954年,川红工夫在英国伦敦市场展销,深受西欧欢迎,被誉为“赛祁红”。

1956年,四川省筠连茶厂正式建成,为全国五大示范茶厂之一,也是全国5个红茶初制示范厂之一。

1958年2月18日(农历正月初一),宜宾县古柏乡太平村(太平茶厂)制作川红工夫礼献毛主席,收到中央办公厅回信表扬和30元人民币作为茶款。

1958年12月1日,“节日之夜”牌川红工夫(由三级“川红”包装的100 g小包装)成为罗马尼亚国庆40周年“国礼茶”。

1959年9月8日,筠连县红星茶厂茶人张志全打破白露从不采茶的习惯,在台刈后的茶树上采摘芽茶,精心制作出9两红茶,因其满身金毫,色如黄金,又逢白露采摘,故将其取名为“金黄白露”芽茶,由筠连县农林水利局邮寄北京礼献毛主席,并向国庆十周年献礼,10月15日收到中共中央办公厅复信嘉勉。

1965年,全省茶叶生产现场会在筠连召开,西南农业大学吕元福教授在会上,赞誉筠连是“川红故里”。

1978年4月,广交会上,川红工夫成为唯一新茶,广交会组委会给宜宾行署发来贺电:“感谢宜宾川红工夫为39届广交会增添了春色!”

1980年,中央确定高县、筠连县为年产5万担(2500吨)的国家茶叶基地县。

1983年,宜宾茶园比中华人民共和国成立初期增加6倍,达到28万亩,茶叶产量也比中华人民共和国成立初期增产5倍,达到12000吨,出口川红工夫创汇500余万美元。

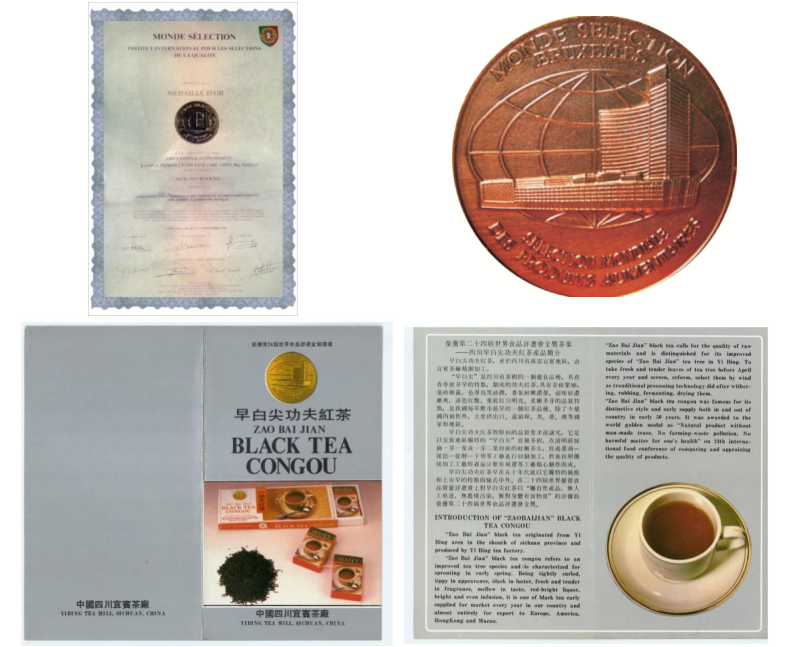

1985年9月,里斯本世界优质食品评选大会上,宜宾选送参评的“峨眉牌早白尖川红工夫”获得金奖。奖章为22克纯金铸造,获奖证书的评语是“属自然产品,无人工痕迹、无农药残留、无对人体有害物质”。

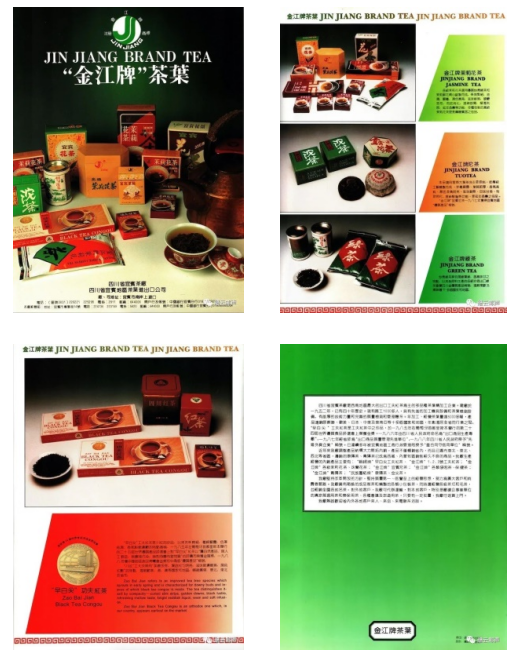

香港联合出版社印制公司产品宣传册页

1985年,中央确定珙县为年产5万担(2500吨)的国家茶叶基地县,1985年四川省确定宜宾县、高县、筠连县、珙县为第一批优质出口红茶基地县,长宁县为第一批优质出口红碎茶基地县,宜宾茶厂、筠连茶厂为第一批优质出口茶专厂。

1986年,川红工夫创最高出口量,达到8万担(4000吨),最高出口创汇达600余万美元。

低谷,产业发展遭遇重创

20世纪90年代,受国际红碎茶市场的强势冲击,加之国内绿茶异军突起,使绿茶取而代之成为我国茶叶市场主导产品,川红工夫发展遭受重创。

1989年,宜宾最后一次将川红工夫送样商业部,标志着川红工夫计划出口成为最后绝响。

1991年,宜宾茶厂改制,川红工夫生产大量萎缩。

1997年,筠连茶厂宣布破产。

新征程,乘势而上书写新辉煌

2008年2月,在“第一届宜宾早茶节”上,四川林湖茶业和筠连醒世茶业分别推出川红工夫系列茶。筠连醒世茶业挖掘“金黄白露”礼献毛主席的文化内涵,研制出“黄金白露”川红工夫茶。

2010年12月25日,四川林湖茶业有限公司与宜宾市外贸金叶茶叶有限公司共同出资组建川红集团,正式创立总额一亿的川红茶叶发展引导基金。

2012年9月至10月,举行“川红工夫红茶60周年庆典”分别在宜宾举行“万人品茶赏月活动”“走进川红工夫故里活动”“‘川红工夫·辉煌60年’座谈会”;在成都举行“‘中国宜宾红茶·川红工夫’高峰论坛及‘中国茶企领袖圆桌会议’”;在北京举行“‘中国宜宾红茶·川红工夫’名人访谈活动”。

2014年1月20日,宜宾市茶叶站“川红工夫”茶地理标志证明商标得到公示通过。

2017年10月26日,筠连县被中国茶叶流通协会授予“川红故里”称号。

2018年,五粮液茶产业基金增资控股川红集团,开启茶酒融合“新时代”。

2019年12月28日,中国川红博物馆在筠连县落成开馆。

2022年5月6日,四川省委副书记、省长黄强在《四川省农业科学院关于报送〈加快四川工夫红茶发展的对策和建议〉》上做出“当做大事、实事来抓,久久为功,持续提高川红的质量、品牌、市场和效益”的批示,为川红工夫进一步发展提出要求。

2022年6月8日,习近平总书记在宜宾学院调研高校毕业生就业时,亲切询问前来招聘大学生毕业生的宜宾醒世茶业有限公司董事长陈蓉其公司生产的红茶品牌并鼓励公司创造品牌,提高产品附加值。

2022年12月7日,《川红工夫》(T/CTMA 049—2022)团体标准发布。2023年1月1日,标准正式实施,对于规范、保护川红工夫品质,塑造、提升川红工夫品牌具有重要意义。

川红工夫响应新中国建设而诞生,历经辉煌与低迷,在寻求特色与健康属性的饮茶时代,在各级有关部门的有力举措、新科技新技术的融合,以及茶企和茶人的奋力拼搏下,必能再续辉煌!

来源:宜宾市茶产业研究院

如涉及版权问题请联系删除

1949年10月1日,中华人民共和国正式成立,刚成立时的新中国可谓是“一穷二白”、百废待兴。1949年12月9日,毛泽东主席对苏联进行友好访问,为加快中华人民共和国建设争取苏联的支持。1950年1月10日,周恩来率领中国政府代表团前往莫斯科。2月14日,周恩来作为中方全权代表同苏联外交部部长维辛斯基共同签署了《中苏友好同盟互助条约》《关于苏联贷款给中华人民共和国的协定》等文件,中国从苏联获得12亿新卢布,折合为3亿美元(9亿人民币)的贷款。

中苏签约现场

在当时国力极为薄弱的情况下,中国承载的还款压力可谓巨大。特别是1950年6月25日朝鲜战争爆发后,1950年11月中国开展抗美援朝战争,一边是建设刚起步,一边是战火正激烈,要在如此环境下还清贷款,困难可想而知。苏联要求中方除了用钨、锑、铅、锡等战略原料偿还贷款外,还指定要用苏联人喜欢喝的红茶还贷。于是,红茶成为还款“重头戏”,发展红茶产业以还贷款,迫在眉睫。早在1949年11月23日,中国茶叶进出口公司在北京成立,由时任农业部副部长的吴觉农担任总经理。

吴觉农(1897~1989年)

吴觉农(1897~1989年),浙江上虞人,早年曾留学日本,为中国第一个就读茶叶专业的留学生。他学成回国后,为振兴中国茶叶经济,维护中国茶叶在国际市场上的声誉,做了多方面的努力。抗日战争期间,吴觉农负责当时政府贸易委员会的茶叶产销工作,在中国最大的茶叶出口市场上海沦陷后,他努力开拓茶叶对外贸易,恢复已萎缩的茶区生产,把分散在各省农村的成百万担零星茶叶,加工为成品箱茶,在1938和1939两年,中国茶叶外销跃居出口商品第一位,不仅超额履行了对外易货合约,还向西方国家换回外汇支援了抗日战争时期的经济。1940年,吴觉农担任主任兼教授的复旦大学(当时在重庆北碚)茶叶系开班。这是我国高等教育院校第一个茶叶专业院系。首批28名学生来自全国各地,人称“吴门弟子”,吴觉农后来担任过中国农学会、茶学会名誉理事长,被誉为“中国当代茶圣”。在中国茶叶进出口公司成立之时,全国除了安徽“祁红”外,云南“滇红”、江西“宁红”、福建“闽红”产量都不大。承担发展重任的吴觉农,经过反复思考,决定将发展红茶的重点放在江西和西南地区。于是一部分“吴门弟子”便奔赴西南地区,开展大力发展红茶生产。

中国茶业公司的商标

1950年7月1日,中国茶业公司西南区公司在重庆成立,“吴门弟子”熊森担任西南区茶业公司办事处业务科长,负责西南区的主要业务,承担对西南区红茶推广工作。西南区公司一成立,就立即着手在四川、云南、贵州将原来生产的绿茶改制为红茶,以应国家之急需。经过重点选择产区,西南区公司在四川宜宾地区的筠连县、高县和宜宾县,在四川达州地区的万源县(今达州万源市),在贵州的仁怀县(今贵州仁怀市)和赤水县(今贵州赤水市)分别设立7个红茶推广站,分别为:第一站为筠连县红茶推广总站,站长戴心镛;第二站为高县罗场红茶推广站,站长戴心镛;第三站为宜宾县古柏乡红茶推广站,站长徐策;第四站为万源县清溪乡红茶推广站,站长任圣会;第五站为仁怀县茅台镇红茶推广站,站长游丕周;第六站为万源县白杨庙乡红茶推广站,站长任圣会;第七站为贵州赤水县黄荆乡红茶推广站,站长钱克培。

设在宜宾的三个红茶推广站示意图,从下往上分别是第一站筠连、第二站高县罗场,第三站宜宾县古柏

7个红茶推广站中,宜宾就占了3个。从1951年2月起,宜宾专区的筠连县、高县罗场、宜宾县古柏开始进行红茶采制推广。经过几年的推广,设立在宜宾的第一站、第二站、第三站成功地制成了“川红工夫”红茶,发展起了红茶产业,而第四站至第七站由于种种原因,相继停止了红茶推广工作。

宜宾“川红工夫”红茶史话:

来源:《宜宾“川红工夫”红茶发展专题研究》,宜宾史志

如涉及版权问题请联系删除

我们从故纸堆里,找到了一张1951年2月22日的《川南日报》,上面刊载了一条有关四川红茶的报道。

在泸州的原川南行政公署办公楼

在1949年10月1日新中国成立时,四川省尚未解放,在1949年底,蒋介石的国民党政权曾先后退守重庆、成都,四川是蒋介石政权在大陆的最后一个据点。所以四川解放后,出于剿匪平叛的需要,1950年1月,国务院决定撤销四川省,划分为川南、川北、川东、川西四个行署。川南行政公署是设在泸州市,是管辖自贡、泸州、宜宾、内江、乐山等1市4专区42个县的省级机构,《川南日报》是川南行政公署主办的报纸,也就是类似于今天《四川日报》的省级报纸。

这篇报道的名为《中国茶叶公司西南区公司设站筠连推广制红茶》,其全文为:

1951年2月22日《川南日报》的报道

本报筠连讯:中国茶叶公司西南区公司为增加土产输出,推广红茶制作技术,最近特派干部到川南产茶区的筠连设立推广站。

二月二十日,该站趁筠连乡镇干部会议之便,在会上解释制红茶的好处,散发《红茶初制浅说》及《红茶初制图解》。各乡镇行政干部听了报告后,认识了增产红茶可以运到苏联及新民主主义国家换回工业品,建设新中国,大家都保证把会上听到的,回去普遍宣传,并一致要求学会制红茶。最近,县建设科提议每乡派一个代表到中国茶叶公司推广站学习,学会了再回去讲给别的茶农,干部们一致同意。

现中国茶叶公司已确定“天上宫”为站址,三月底就可开工收鲜叶制造红茶。(戴仲基)

戴心镛借筠连县乡镇干部会议之机推广红茶制作

在中国茶叶公司西南区分公司设立在四川的7个红茶推广站,筠连县站名列第一,而且是唯一的“县站”“总站”。此外,高县罗场乡紧邻筠连,罗场乡站和筠连县站的站长都是戴心镛,所以两个站的工作很多时候都是在一起进行的。戴心镛是复旦大学农学院茶叶专科第一届毕业生,是吴觉农的得意门生。筠连县红茶推广总站成立时,距全面平定土匪叛乱还不到4个月,可见当时国家发展红茶生产的急迫。

筠连县红茶推广总站设“天上宫”,“天上宫”位于筠连旧城南面,民国时期是筠连县茶业公会的所在地,是茶行业人收茶、制茶、交流、聚会、洽谈的地点。“天上宫”又名福建会馆,是福建入川移民所建立,而福建就是全世界红茶最早的产地。

四川红茶首次制作(绘图)

1951年初春,筠连县早早地迎来了茶叶鲜叶大规模采摘上市。同年4月20日,四川最早的一次红茶制作演示在筠连县城天上宫内举行,来自筠连全县及高县罗场等地的50余名茶农现场观摩。身兼筠连县、高县罗场乡两个红茶推广站站长的戴心镛全程演示了红茶的制作过程,经过萎凋、揉捻、发酵、干燥后制成的红茶,色泽明亮、紧细秀丽、尖峰显露、汤色红润,与以往生产的绿茶完全不同。“茶叶还可以这样做索!”“戴老师,好久到巡司来教教我们”红茶制作技术在一声声惊叹中得到了传授。

筠连县红茶推广站站长戴心镛教茶农采摘制作红茶的“一芽二叶”(绘图)

推广站采取了办培训班、办黑板报、利用大会小会宣讲、编排歌舞口诀和现场教学等形式,推广红茶的种植、采摘、制作技术,红茶就迅速地在筠连县、高县及周边发展起来了。只是当时生产的还只是红茶的初级产品红毛茶,而非后来精制过的红茶。与此同时,高县、宜宾县等也进行了红茶推广制作。同年秋天,筠连、高县、宜宾县等地生产出的红毛茶,通过马帮、木船运到宜宾,再由宜宾装船运到中茶公司西南区公司的所在地重庆,在重庆经过精加工后,又通过水运到武汉上火车,一路北上经郑州、北京、沈阳、哈尔滨、满州里出国到苏联。于是在1951年,一个新的茶叶品牌——“四川红茶”(简称“川红”)就由此诞生了。而后来,经手工精制而成的“川红工夫”,就成了“川红”中精品的名称。

宜宾“川红工夫”红茶史话:

来源:《宜宾“川红工夫”红茶发展专题研究》,宜宾史志

如涉及版权问题请联系删除