从17世纪中叶到19世纪,武夷茶(Bohea)一直是全球市场上最成功的商品之一。从产地闽北山区至海外的主要消费市场英国,随着武夷茶的跨洋流动,其对应的商品知识也在产地、通商口岸和消费地之间流通,并随之造成了武夷茶在不同时空中的意涵转变。武夷茶之所以能在早期的国际贸易中取得成功,既在很大程度上得利于其廉价耐泡的“物性”,同时也得利于在其价值链生成的各个阶段,不同的中间人对知识的选择、筛选和编辑,以及这些知识流通与消费者的需求之间互动调适的结果。

引言:跨国商品贸易中的价值链

追溯武夷茶从闽北山区向海外的传播路径,从茶树上采摘下的嫩叶到最终抵达英国人的餐桌,中间经过了无数双手:武夷茶的茶农、制茶工人、茶栈和茶行的验货人、十三行的行商、东印度公司的大班、码头装卸工人、英国的批发商和零售商等。随着茶叶横渡印度洋和大西洋的流通,中国与茶叶相关的知识也随之传播到西方国家。正如阿帕杜莱所指出的,商品的长距离跨文化流动是由相互关联的、小规模的、同质的、低技术的地点之间的商品流动组成的。虽然不同人群对此类商品的知识总是可能不均衡,且随着地点之间距离的增加,人们对特定商品的不同了解(或“无知”)造成了必须商谈的张力。这类知识可以分为两类:一是关于商品生产的知识(技术、社会、美学等),一是关于商品流通中的如何“正确”消费的知识。这两类知识之间的差距随着生产者和消费者之间的空间、时间和社会距离的增加而差异更大。因此,知识、信息和无知不只是从商品生产和消费的两极来界定的,它们也展现了在流通和交换的实际过程中的特征[1](P41-42)。同时,武夷茶作为一种在早期世界贸易体系中广受欢迎的商品,其价值的实现涉及商品在跨印度洋和大西洋的不同地理区间的交通运输,因此,本文借鉴了价值链这一概念,追溯了商品贸易中涉及的三个阶段,即商品的原材料、生产与组装和流通[2](P456)。具体而言,本文聚焦于武夷茶在长途贸易中需要经历的三个阶段:首先是在武夷茶的产地福建闽北山区;其次,茶叶经由水路、陆路运输以后到达沿海的通商口岸,在这里经过装箱由各国东印度公司——尤其是早期的荷兰东印度公司以及18世纪以后崛起的英国东印度公司与中国行商之间的磋商对茶叶进口有重要影响;最后,本文讨论了海外市场,尤其是英国人对武夷茶的消费。研究表明,尽管武夷茶具有多种特征,但它特殊的“物性”是促使其在跨文化流通中成为一种成功商品的关键因素。

产地:武夷茶的起源与外国买家对茶商业知识的搜集

在18—19世纪的东印度公司的贸易清单中,武夷茶对应的英文名为Bohea,但这一名称在不同的国家和地区却有着不同的含义。比如,在印度及其周边产区,Bohea指的是等级最次的粗老叶。即使是在18世纪进口和消费中国茶叶最多的英国,很多英国人至今也并不知道“Bohea”到底指的是什么。而在中国,“Bohea”意为“武夷”。由于当时中国出口欧洲的茶叶大多为红茶,因此一般翻译为武夷红茶。但现在的武夷山同时生产两种不同的茶类:岩茶(乌龙茶)和正山小种(红茶)。因此,对于Bohea究竟是乌龙茶还是红茶是存在争议的[3]。红茶并非中国人的饮茶传统,国内生产的红茶一般都是出口外销。关于中国最早的红茶正山小种的起源一直缺乏文字记载,在武夷山当地依然流传着关于正山小种起源的传说:约在明末时期时值采茶季节,一支北方军队路过星村桐木村,见天色已晚,路边有一座茶行,士兵们直接睡在了茶行中的茶青上。当时茶行老板和雇工都逃到附近山中躲藏,待军队离开后,茶青发红,老板心急如焚,把茶叶揉搓后,用当地盛产的马尾松柴块烘干,烘干的茶叶呈乌黑油润状,并带有一股松烟味。因本地人一直不习惯喝这种做坏的茶,老板只好将茶叶挑到星村茶市贱卖。没想到荷兰商人收购去了以后,对这种带有烟熏味的茶叶味道特别喜欢,还愿意出2~3倍的价钱第二年订购这种茶。从此,当地人就专门生产这种红茶专供外销[4]。

在当地广为流传的正山小种的起源故事很可能是杜撰出以“证明”红茶与英国之间的历史联系。黄华青的研究表明,桐木关当地加工正山小种的“青楼”是在集体制时期才形成的[5]。但它反映了当时中国人对茶的判断标准以及中国人想象的英国对红茶的狂热。当地人将正山小种在国际市场上的成功归功于一系列“意外”。当代史学家将明末出口的武夷茶明确归为红茶的一类:“明末崇祯十三年(1640),红茶(有工夫茶、武夷茶、小种茶、白毫等)始由荷兰转至英国。”[6]在这个传奇故事中,中外市场对这种茶的质量有不同的看法。正山小种(红茶)的价值实现得益于长距离贸易中的消费者对商品知识的“无知”和“误解”。外国人对茶叶这一中国特产商品的知识的缺乏使得中国本地的茶农和负责出口的行商在中间赚取了高额差价。经过中间人的间接反馈,武夷山当地的文人以“西方主义”式的想象描述了英国人对武夷红茶的“符号消费”:“英吉利人云:武夷茶色,红如玛瑙,质之佳过印度、锡兰远甚。凡以武夷茶待客者,客必起立致敬。”[7](P590)

在国际茶叶贸易中,Bohea和Lapsang Souchong的交叉性或替代性使用,以及Bohea这一名称反映了武夷茶的原产地与出口港口城市(厦门)之间的联系。“Bohea”为“武夷”的闽南语发音,而武夷山在闽北,位于福建省与江西省的交界处,但这个流传于全世界的发音却是闽南人贡献的。这其实也反映了历史上闽南人曾大量涌入武夷山区贩茶的情况。此外,1684年,清政府解除对海上贸易的限制,厦门成为对外开放的五大通商口岸之一。大量武夷茶通过厦门港流入世界市场。因此,外商以闽南话将武夷茶叫做Bohea也就不足为奇了。

在任何商品的流通过程中,有两个因素对中间采购商和消费者都至关重要,即价格和质量。外商总是抱怨广州行商提供的茶叶质量差而价格高。为了突破清政府对内陆产茶区的封锁和行商对茶叶供应的垄断,东印度公司雇佣一些具有非凡胆识的冒险家和植物猎人深入中国内陆产区,企图和产地直接建立贸易联系,其中包括著名的茶叶大盗罗伯特·福琼[8]和塞缪尔·鲍尔[9]。他们都曾不顾清政府的禁令到达过武夷山并进行了专业的商业考察。有许多原因值得他们深入茶产区冒险:首先,外商需要尽可能多地搜集有关茶叶的专业知识,能够在与行商的谈判中获得一些主动权,而不是完全依赖中间人进行交易。其次,一些洋行希望与当地茶叶供应商(茶栈)或茶农建立直接的业务联系,从而避免利润流失到通商口岸的代理机构。最后一个也是最具挑战性的原因是,东印度公司企图将茶树移植到英国殖民地——气候条件与中国茶产区类似,在地理位置上与中国西南边疆接壤的印度。罗伯特·福琼对西方世界最重要的贡献之一就是在武夷山发现了红茶和绿茶原来来自同样的茶树,只是加工方法不同而已[8]。实际上,早在福琼考察武夷山之前,1836年就有一位法国旅行家到过武夷山,他也发现绿茶和红茶是产自同一种植物,二者只是通过叶子干燥的时间长短来区分。同时他还提到,炒茶的方法是一种国家机密。作为一个好奇的外国来访者,他记录了红茶加工的方法,包括在最后一步加入硫酸钙和靛蓝以加深颜色(靛蓝用于增色,而硫酸钙用于固色)[10](P102)。尽管这位法国冒险家将其记录为一种常规操作,但茶叶贸易链中的掺假行为显然从源头就已经开始了,随后在武夷茶的整个生产和销售的不同环节都有类似情况。

通商口岸:武夷茶的掺假与西方商人的应对策略

1757年到1842年,由于清政府实行海禁政策,广州是唯一一个保留开放的对外贸易港口,这一时期也被称为一口通商时期。这一时期,外国东印度公司的大班与中国垄断制度下的行商成为中西茶叶贸易中的两个关键性角色。

虽然购买茶叶、丝绸和瓷器等具有异国情调的奢侈品相当有利可图,但这种商业活动同时也是一种高度依赖专业知识的商业投资冒险。一方面,自18世纪以来,国外的茶叶采购商在与行商的反复交涉和经验积累上,逐渐学会了如何辨别不同茶叶品类、如何检验茶叶品质。另一方面,对西方消费者而言,茶完全是一种陌生商品,在本国市场销售茶叶不仅是直接向零售商和家庭主妇销售一种终端产品,还涉及教购买者备茶和饮茶的一系列知识。作为中间人,洋行的大班不仅负责从中国采购茶叶,还起到了传播专业知识的作用。洋行买家不得不向行商和茶行学习茶叶生产涉及的各个流程,以培养自己评估茶叶质量的能力,并仔细判断和选择哪些专业知识是必须局限在内部圈子中,哪些信息可以传播到货船之外(例如,某些涉及常规性掺假的拼配和打包的做法必须在公司内部保密)。这种学习并非单方面对知识的被动吸收,大班们也参与到了生产对(东印度)公司有利的茶叶相关知识的过程中。这部分知识是他们经过筛选后需要传递给终端消费者——通常是英国的家庭主妇。大班作为公司在每次航行中的代表,负责执行双方协议的条款,并由公司董事对运输货物细节的变化负责。一口通商体制对外商不利,但对可以直接获取茶产区信息的中国行商有利[11](P41)。通商口岸的外国买家既不了解中国市场也不了解这些茶叶的供应商(茶行),对茶产区只有道听途说的非常模糊的概念[12]。这使得东印度公司在讨价还价方面几乎没有任何回旋余地。负责与中国行商打交道的大班,在处理一些非常情况时,必须表现出外交技巧,不仅要有勇气抵制苛刻的要求,还要有在有求于对方的前提下进行交易的能力[13]。因此,大班必须要掌握相关知识和对茶叶质量进行仔细评估,以便在令人眼花缭乱的各种茶叶中决定哪一种更有利可图,更值得购买。

1842年《中英南京条约》签订后,厦门、福州、宁波、上海等地也被开辟为通商口岸。每年春天,无数满载茶叶的船只从武夷山出发通过内陆河道网络到达港口城市。随着西方国家对武夷茶的需求增加,一些外国公司不再满足于从中国中间商那里购买茶叶,开始向茶叶产区派遣商业间谍。受东印度公司雇佣的罗伯特·福琼无疑是一个成功的案例。除了向英属印度运送茶苗,他还带着合同制的几位中国茶工来到印度[8]。他敏锐地意识到,要把中国茶树移植到英国的殖民地,除了茶树苗以外,茶叶的栽培和加工知识也是确保成功的前提。因此,他的任务不仅仅是搜集植物,还包括搜寻、雇佣和运送那些带着专业知识的人横渡印度洋。

福州在1853年成为中西茶叶贸易中的一个重要通商口岸以后,一些外国公司,如旗昌洋行,开始派中国员工到武夷山直接从种植者那里采购。这种“内陆”系统很快成为大公司的标准程序。在内地产区直接购买的茶叶可以在“市场茶”上市前几周以较低的价格装船[11]。外国公司青睐武夷茶的关键原因当然是它的低价。1780年的数据表明,Bohea是当年荷兰东印度公司从中国购买的所有茶类中价格最低的。1780年,交易量占总交易量64.27%的Bohea价格仅为每磅0.36~0.5盾,而交易量仅0.12%的珠茶价格高达每磅2.16~2.23盾。从1757年到1783年,与从中国进口的其他8种茶相比,每年只有武夷茶的订单是没有限额的,只是简单地描述为“越多越好”,而其他茶每年都有一个推荐预购量[14]。英国东印度公司1793年的合同还显示,与每担27两白银的工夫,每担25两白银的屯绿、和每担57两白银的熙春茶价格相比,武夷茶的价格仅为每担13.5两白银[1](P198)。来自西方世界的两大进出口公司的这些数据表明,吸引西方茶叶买家的主要是武夷茶的低廉价格和可观的利润空间,而不是其质量。乔治·西格蒙德在其广为流传的茶叶普及书中将武夷茶划分为低等级的茶,也进一步证实了这种经济合理性[15]。

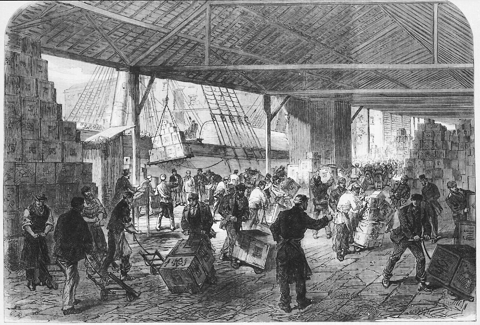

中国与西方的茶叶买卖通常包括5个程序:谈判合同、签订合同、检验茶叶样品、包装茶叶、茶叶装箱和搬运上公司的船[14](P79)。合同程序是基于大班和行商之间的相互信任和长期合作(尽管来回谈判可能持续数月),并且在合同中明确描述了交易条件。掺假行为通常发生在茶叶包装和装箱时。此外,船只的装载顺序也表明了武夷茶是作为廉价茶叶运输的,有时甚至用作压舱货[13](P364)。英国东印度公司的每艘船都装载了一定数量的武夷茶作为压舱货,这些压舱货甚至只是为了保护更好的茶以“填补”空间。荷兰东印度公司的船也采用了类似的装载顺序:价值较高的瓷器被装在底部,其次是最便宜的武夷茶,用于填充装瓷器的箱子的空隙以保护瓷器。大多数时候,茶叶在港口装船时就已经被压碎,因为装运工人毫不关心,因此这些茶很难达到合同规定的质量。1764年11月3日的一份大班每日记录记载的装船过程显示,茶叶装箱的任务委托给了茶叶供应商雇用的中国“苦力”。装箱时,工人粗暴地用脚践踏茶叶,将茶叶塞进箱子里。“那些在码头装箱的负责人每天都在不断惊叫:‘不要把茶叶压碎了,要竖直地放!’”可能有100个已经装了一半的箱子被扔回到了尚未打包的茶堆上,因为这些茶已经被碎成渣了。”[14](P168)

西方的茶叶买家经常面临中国商人的掺假。西格蒙德指出,武夷茶的假货很多:有两种武夷茶都是从中国运来的,一种是来自福建的武夷茶,一种是在广州当地生产的劣质茶,因此被称为“广州武夷”。是一种将没通过验收的工夫和一种名为“Woping”的劣质茶混合在一起[15]。一份1830年的资料显示,该公司三分之一的武夷茶实际上产自粤北的Woping[16](P37)。这种商业欺诈在中西贸易早期更为频繁,当时西方负责采购茶叶的大班对中国茶知之甚少。然而,当西方买家逐渐掌握了判断茶叶质量的专业知识,就开始以错误打包、人工染色或没达到合约的质量标准为由,将大量茶叶退还给中国商人,并要求更换。在1783年,就有不少于1402箱的茶叶(其中包括很多武夷茶),以1781年的货物的形式退回[13](P88)。

海外市场:包装武夷茶成为一种成功的商品

虽然武夷茶的进口价格是东印度公司进口的所有茶类中最低的,但海外的消费者对茶叶却一无所知。潜在的消费者对茶叶的生产、品鉴和挑选的知识高度依赖于茶叶公司的广告和零售商的解释。这些中介机构不仅销售产品,还筛选、编辑并有选择地与客户分享已获知的茶叶知识。人们也期待他们有足够的专业知识来指导家庭消费者如何正确地选择茶和泡茶。

18世纪早期,武夷茶与松萝、大珠茶为英国主要向中国进口的三大茶类。与其他茶类相比,武夷茶有两个明显的优势:更能容忍长途航海(经过一年的航海,绿茶的新鲜口感几乎消失殆尽),并且在备茶待客时被认为具有更多操作空间。绿茶只能用沸水冲泡一次,但武夷茶相对粗老的叶子可以承受重新加热甚至反复地煮[12]。对于普通的消费者,包括新兴的工人阶级,武夷茶更经煮耐泡,而且价格要比绿茶便宜得多,这些优势自然也带来了商业上的成功。此外,18世纪英国在加勒比群岛的殖民扩张直接导致了糖供应量的增加,也极大地刺激了红茶的消费。对于英国民众来说,“一杯好茶”需要两种必不可少的物质:茶叶和蔗糖。这两种商品都依赖于海外种植园的发展和全球贸易的兴起。正如明茨富有洞察力地指出的那样,英国人对糖和茶的依赖并不是“自然”口味偏好的结果,而是茶和糖的全球贸易为帝国带来的巨大财富所驱动[17]。

“Bohea”一词于1696年首次出现在西语世界中,约翰·奥文顿在1689年出版的《苏拉特航行》中,描述了三种茶:瓜片、松萝和Bohea[18]。前两种都是绿茶,只有Bohea是“红”茶。1755年,塞缪尔·约翰逊在他编撰的词典中将Bohea定义为“一种特别的茶,比绿茶有更深的颜色和更涩的口味。”[19]1838年,查尔斯布鲁斯在《红茶生产报告》中虽然没有提到“Bohea”一词,但首次描述了红茶的制作方法,证明这种茶产品在当时最受英国人欢迎[20]。

到19世纪中叶,来自中国的茶叶变得比以往更加便宜实惠,产生的结果是茶叶消费从英国的上流阶级蔓延到千家万户。为了满足对中国茶还缺乏基本知识的普通英国消费者日益增长的需求,市场上出现了一些大众出版物和指南。西格蒙德的《茶:它的功效、药用和道德》以对进口的主要茶叶商品的详细描述的形式提供了辨别和认识茶叶的实用知识。该书成为19世纪在英国广为流行的茶叶消费指南。由于武夷红茶是当时销售最广的茶,因此西格蒙德用了比任何其他茶都更多的篇幅去描述Bohea。在承认中国人是茶叶行家的同时,他指出Bohea在其原产国(中国)并未被广泛消费,即使是最卑微的阶层也不会购买[16]。这种特别说明与武夷红茶/正山小种的起源故事是一致的。当武夷红茶刚出现在伦敦的市场上时,由于其稀缺性和更浓郁的味道使其受到消费者的欢迎,并使其能够以高价出售。但此后由于东印度公司的大茶商利用较小的零售商及其客户相对缺乏经验,开始销售从其他地区收购而来的假冒伪劣武夷红茶,尤其是广东Woping产的Bohea大量进入市场,从而导致武夷茶的声誉逐渐衰落。在18世纪,随着时间的推移,Bohea逐渐作为一种红茶的特殊发酵方法固定下来,并传播到整个中国。在名称使用上,Bohea逐渐与红茶同义,乃至代指所有华茶。在17世纪90年代,茶商只在广告中将他们最好的产品描述为“极品特级茶”,但没有给出任何具体的茶名。然而到了18世纪的头10年,东印度公司的销售开始标明不同的“优质松萝茶”和“武夷茶”,并且对“绿茶”和“武夷茶”进行了区分。到1712年,销售记录将茶叶分为5类:武夷红茶、白毫、瓜片、工夫和松萝。这些对来自不同产地和不同加工方式的茶的区分,以及越来越复杂的口味、香气和外观的描述,反映了茶市场的日益复杂细分和消费者对茶的种类以及品鉴方式的专业知识的增加[12](P78)。这些知识在英国东印度公司和零售商手里层层筛选过滤。尽管他们通过分发说明书和发布广告来引导当地消费者,但这种“知识共享”显然是必须有所保留的:茶商只愿意分享对他们的业务有益的知识,而不是公司内部的定级、拼配和包装的商业秘密,因为他们必须要比消费者更为博学和更具技巧性。

在Bohea跨洋贸易的价值链上,从源头中国武夷山到终端的西方消费者的茶杯,掺假和造假在各个阶段都有发生。中国的茶工、茶栈和行商,负责进口的荷兰和英国东印度公司为了自己的利益,要么将其他杂质混进茶叶中,要么以其他方式欺骗下游的中间商。荷兰的国内进货商抱怨在拍卖会上,经过东印度公司粗包装的茶叶混入了大量尘土,但与此同时,这些批发商又把这些掺假的茶卖给零售商获利,零售商可能会在出售前进一步掺假再卖给终端消费者。

结论:跨国商品的价值链的生成

本文追溯17世纪以来武夷茶从中国原产地到海外主要市场的流通路径,认为武夷茶之所以能够在早期国际贸易中成为一种成功的商品并非由于其声称的质量和口感,而更主要是来自它有利可图的物质性:武夷茶的叶子比其他茶叶采摘得更粗老,更能经受反复冲泡甚至可以煮,对于英国的工人阶级来说,它比任何其他茶都便宜得多,正是这些工人阶层逐渐成长为英国茶叶的主要消费者。作为一种真正的跨文化、跨语言和跨区域的商品,武夷茶不仅仅是一种来自中国的饮料。它是一种与中国风潮、贵族品位以及东方生活方式的物质体现紧密相关的产品。武夷茶的商品价值是通过各种代理与茶叶本身之间复杂的“纠缠”和“依赖”关系,通过社会构建而实现的。

武夷茶的本真性源于人与物之间的关联和依赖,而不是源于人类赋予的“事物的秩序”[21](P19-36)。正如阿帕杜莱所强调的那样,生产奢侈品所需的知识是无法标准化的,因为这些知识涉及到更主观和更具争议性的品位、判断和个人经验标准[1](P42)。武夷茶的价值链中涉及的中间人数量越多,对知识的解释的弹性就越大,获利机会也就越大。因此,不同层次的中间人通过收集、选择、编辑和传播茶叶的相关知识,在建构这种来自遥远国度的、异域情调的商品的价值方面都不同程度地发挥了作用。由于武夷茶的产地和消费地在地理和语言上的隔离,筛选和传播有关知识至关重要。最终出现在西方国家商业海报上的信息都是经过精心设计和编辑后呈现的。武夷茶的流行显然远非一场意外事故——中国产地对正山小种起源的解释,而是一系列精心构思的促销策略的结果,该策略特别强调了武夷茶廉价和耐泡的优势。武夷茶在海外的商业“包装”成功是在中国供货商和海外进口商之间、质量和价格之间、新兴工薪阶层消费者对资产阶级生活方式的向往、普通家庭的购买能力与零售商的精准定价之间的博弈平衡的结果。在武夷茶的整个价值链生成涉及的诸多因素中,口味似乎一直是最不重要的因素。(作者:肖坤冰)

文章来源:万里茶道研究院,原文刊于《贵州民族研究》2022年第5期,注释从略,详见原刊。

来源:坤冰观茶,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

摘 要:

从17世纪中叶到19世纪,武夷茶(Bohea)一直是全球市场上最成功的商品之一。从产地闽北山区至海外的主要消费市场英国,随着武夷茶的跨洋流动,其对应的商品知识也在产地、通商口岸和消费地之间流通,并随之造成了武夷茶在不同时空中的意涵转变。武夷茶之所以能在早期的国际贸易中取得成功,既在很大程度上得利于其廉价耐泡的“物性”,同时也得利于在其价值链生成的各个阶段,不同的中间人对知识的选择、筛选和编辑,以及这些知识流通与消费者的需求之间互动调适的结果。

引言:跨国商品贸易中的价值链

追溯武夷茶从闽北山区向海外的传播路径,从茶树上采摘下的嫩叶到最终抵达英国人的餐桌,中间经过了无数双手:武夷茶的茶农、制茶工人、茶栈和茶行的验货人、十三行的行商、东印度公司的大班、码头装卸工人、英国的批发商和零售商等。随着茶叶横渡印度洋和大西洋的流通,中国与茶叶相关的知识也随之传播到西方国家。正如阿帕杜莱所指出的,商品的长距离跨文化流动是由相互关联的、小规模的、同质的、低技术的地点之间的商品流动组成的。虽然不同人群对此类商品的知识总是可能不均衡,且随着地点之间距离的增加,人们对特定商品的不同了解(或“无知”)造成了必须商谈的张力。这类知识可以分为两类:一是关于商品生产的知识(技术、社会、美学等),一是关于商品流通中的如何“正确”消费的知识。这两类知识之间的差距随着生产者和消费者之间的空间、时间和社会距离的增加而差异更大。因此,知识、信息和无知不只是从商品生产和消费的两极来界定的,它们也展现了在流通和交换的实际过程中的特征[1](P41-42)。同时,武夷茶作为一种在早期世界贸易体系中广受欢迎的商品,其价值的实现涉及商品在跨印度洋和大西洋的不同地理区间的交通运输,因此,本文借鉴了价值链这一概念,追溯了商品贸易中涉及的三个阶段,即商品的原材料、生产与组装和流通[2](P456)。具体而言,本文聚焦于武夷茶在长途贸易中需要经历的三个阶段:首先是在武夷茶的产地福建闽北山区;其次,茶叶经由水路、陆路运输以后到达沿海的通商口岸,在这里经过装箱由各国东印度公司——尤其是早期的荷兰东印度公司以及18世纪以后崛起的英国东印度公司与中国行商之间的磋商对茶叶进口有重要影响;最后,本文讨论了海外市场,尤其是英国人对武夷茶的消费。研究表明,尽管武夷茶具有多种特征,但它特殊的“物性”是促使其在跨文化流通中成为一种成功商品的关键因素。

产地:武夷茶的起源与外国买家对茶商业知识的搜集

在18—19世纪的东印度公司的贸易清单中,武夷茶对应的英文名为Bohea,但这一名称在不同的国家和地区却有着不同的含义。比如,在印度及其周边产区,Bohea指的是等级最次的粗老叶。即使是在18世纪进口和消费中国茶叶最多的英国,很多英国人至今也并不知道“Bohea”到底指的是什么。而在中国,“Bohea”意为“武夷”。由于当时中国出口欧洲的茶叶大多为红茶,因此一般翻译为武夷红茶。但现在的武夷山同时生产两种不同的茶类:岩茶(乌龙茶)和正山小种(红茶)。因此,对于Bohea究竟是乌龙茶还是红茶是存在争议的[3]。红茶并非中国人的饮茶传统,国内生产的红茶一般都是出口外销。关于中国最早的红茶正山小种的起源一直缺乏文字记载,在武夷山当地依然流传着关于正山小种起源的传说:约在明末时期时值采茶季节,一支北方军队路过星村桐木村,见天色已晚,路边有一座茶行,士兵们直接睡在了茶行中的茶青上。当时茶行老板和雇工都逃到附近山中躲藏,待军队离开后,茶青发红,老板心急如焚,把茶叶揉搓后,用当地盛产的马尾松柴块烘干,烘干的茶叶呈乌黑油润状,并带有一股松烟味。因本地人一直不习惯喝这种做坏的茶,老板只好将茶叶挑到星村茶市贱卖。没想到荷兰商人收购去了以后,对这种带有烟熏味的茶叶味道特别喜欢,还愿意出2~3 倍的价钱第二年订购这种茶。从此,当地人就专门生产这种红茶专供外销[4]。

在当地广为流传的正山小种的起源故事很可能是杜撰出以“证明”红茶与英国之间的历史联系。黄华青的研究表明,桐木关当地加工正山小种的“青楼”是在集体制时期才形成的[5]。但它反映了当时中国人对茶的判断标准以及中国人想象的英国对红茶的狂热。当地人将正山小种在国际市场上的成功归功于一系列“意外”。当代史学家将明末出口的武夷茶明确归为红茶的一类:“明末崇祯十三年 (1640),红茶(有工夫茶、武夷茶、小种茶、白毫等)始由荷兰转至英国。”[6]在这个传奇故事中,中外市场对这种茶的质量有不同的看法。正山小种(红茶)的价值实现得益于长距离贸易中的消费者对商品知识的“无知”和“误解”。外国人对茶叶这一中国特产商品的知识的缺乏使得中国本地的茶农和负责出口的行商在中间赚取了高额差价。经过中间人的间接反馈,武夷山当地的文人以“西方主义”式的想象描述了英国人对武夷红茶的“符号消费”:“英吉利人云:武夷茶色,红如玛瑙,质之佳过印度、锡兰远甚。凡以武夷茶待客者,客必起立致敬。”[7](P590)

在国际茶叶贸易中, Bohea和Lapsang Souchong 的交叉性或替代性使用,以及Bohea这一名称反映了武夷茶的原产地与出口港口城市(厦门)之间的联系。“Bohea”为“武夷”的闽南语发音,而武夷山在闽北,位于福建省与江西省的交界处,但这个流传于全世界的发音却是闽南人贡献的。这其实也反映了历史上闽南人曾大量涌入武夷山区贩茶的情况。此外,1684年,清政府解除对海上贸易的限制,厦门成为对外开放的五大通商口岸之一。大量武夷茶通过厦门港流入世界市场。因此,外商以闽南话将武夷茶叫做Bohea也就不足为奇了。

在任何商品的流通过程中,有两个因素对中间采购商和消费者都至关重要,即价格和质量。外商总是抱怨广州行商提供的茶叶质量差而价格高。为了突破清政府对内陆产茶区的封锁和行商对茶叶供应的垄断,东印度公司雇佣一些具有非凡胆识的冒险家和植物猎人深入中国内陆产区,企图和产地直接建立贸易联系,其中包括著名的茶叶大盗罗伯特·福琼[8]和塞缪尔·鲍尔[9]。他们都曾不顾清政府的禁令到达过武夷山并进行了专业的商业考察。有许多原因值得他们深入茶产区冒险:首先,外商需要尽可能多地搜集有关茶叶的专业知识,能够在与行商的谈判中获得一些主动权,而不是完全依赖中间人进行交易。其次,一些洋行希望与当地茶叶供应商(茶栈)或茶农建立直接的业务联系,从而避免利润流失到通商口岸的代理机构。最后一个也是最具挑战性的原因是,东印度公司企图将茶树移植到英国殖民地——气候条件与中国茶产区类似,在地理位置上与中国西南边疆接壤的印度。罗伯特·福琼对西方世界最重要的贡献之一就是在武夷山发现了红茶和绿茶原来来自同样的茶树,只是加工方法不同而已[8]。实际上,早在福琼考察武夷山之前,1836 年就有一位法国旅行家到过武夷山,他也发现绿茶和红茶是产自同一种植物,二者只是通过叶子干燥的时间长短来区分。同时他还提到,炒茶的方法是一种国家机密。作为一个好奇的外国来访者,他记录了红茶加工的方法,包括在最后一步加入硫酸钙和靛蓝以加深颜色(靛蓝用于增色,而硫酸钙用于固色) [10](P102)。尽管这位法国冒险家将其记录为一种常规操作,但茶叶贸易链中的掺假行为显然从源头就已经开始了,随后在武夷茶的整个生产和销售的不同环节都有类似情况。

通商口岸:武夷茶的掺假与西方商人的应对策略

1757 年到1842年,由于清政府实行海禁政策,广州是唯一一个保留开放的对外贸易港口,这一时期也被称为一口通商时期。这一时期,外国东印度公司的大班与中国垄断制度下的行商成为中西茶叶贸易中的两个关键性角色。

虽然购买茶叶、丝绸和瓷器等具有异国情调的奢侈品相当有利可图,但这种商业活动同时也是一种高度依赖专业知识的商业投资冒险。一方面,自18世纪以来,国外的茶叶采购商在与行商的反复交涉和经验积累上,逐渐学会了如何辨别不同茶叶品类、如何检验茶叶品质。另一方面,对西方消费者而言,茶完全是一种陌生商品,在本国市场销售茶叶不仅是直接向零售商和家庭主妇销售一种终端产品,还涉及教购买者备茶和饮茶的一系列知识。作为中间人,洋行的大班不仅负责从中国采购茶叶,还起到了传播专业知识的作用。洋行买家不得不向行商和茶行学习茶叶生产涉及的各个流程,以培养自己评估茶叶质量的能力,并仔细判断和选择哪些专业知识是必须局限在内部圈子中,哪些信息可以传播到货船之外(例如,某些涉及常规性掺假的拼配和打包的做法必须在公司内部保密)。这种学习并非单方面对知识的被动吸收,大班们也参与到了生产对(东印度)公司有利的茶叶相关知识的过程中。这部分知识是他们经过筛选后需要传递给终端消费者——通常是英国的家庭主妇。大班作为公司在每次航行中的代表,负责执行双方协议的条款,并由公司董事对运输货物细节的变化负责。一口通商体制对外商不利,但对可以直接获取茶产区信息的中国行商有利[11](P41)。通商口岸的外国买家既不了解中国市场也不了解这些茶叶的供应商(茶行),对茶产区只有道听途说的非常模糊的概念[12]。这使得东印度公司在讨价还价方面几乎没有任何回旋余地。负责与中国行商打交道的大班,在处理一些非常情况时,必须表现出外交技巧,不仅要有勇气抵制苛刻的要求,还要有在有求于对方的前提下进行交易的能力[13]。因此,大班必须要掌握相关知识和对茶叶质量进行仔细评估,以便在令人眼花缭乱的各种茶叶中决定哪一种更有利可图,更值得购买。

1842 年 《中英南京条约》 签订后,厦门、福州、宁波、上海等地也被开辟为通商口岸。每年春天,无数满载茶叶的船只从武夷山出发通过内陆河道网络到达港口城市。随着西方国家对武夷茶的需求增加,一些外国公司不再满足于从中国中间商那里购买茶叶,开始向茶叶产区派遣商业间谍。受东印度公司雇佣的罗伯特·福琼无疑是一个成功的案例。除了向英属印度运送茶苗,他还带着合同制的几位中国茶工来到印度[8]。他敏锐地意识到,要把中国茶树移植到英国的殖民地,除了茶树苗以外,茶叶的栽培和加工知识也是确保成功的前提。因此,他的任务不仅仅是搜集植物,还包括搜寻、雇佣和运送那些带着专业知识的人横渡印度洋。

福州在1853年成为中西茶叶贸易中的一个重要通商口岸以后,一些外国公司,如旗昌洋行,开始派中国员工到武夷山直接从种植者那里采购。这种“内陆”系统很快成为大公司的标准程序。在内地产区直接购买的茶叶可以在“市场茶”上市前几周以较低的价格装船[11]。外国公司青睐武夷茶的关键原因当然是它的低价。1780年的数据表明,Bohea是当年荷兰东印度公司从中国购买的所有茶类中价格最低的。1780年,交易量占总交易量64.27%的Bohea价格仅为每磅0.36~0.5盾,而交易量仅0.12%的珠茶价格高达每磅2.16~2.23盾。从1757 年到1783年,与从中国进口的其他8种茶相比,每年只有武夷茶的订单是没有限额的,只是简单地描述为“越多越好”,而其他茶每年都有一个推荐预购量[14]。英国东印度公司1793年的合同还显示,与每担27两白银的工夫,每担25两白银的屯绿、和每担57两白银的熙春茶价格相比,武夷茶的价格仅为每担13.5两白银[1](P198)。来自西方世界的两大进出口公司的这些数据表明,吸引西方茶叶买家的主要是武夷茶的低廉价格和可观的利润空间,而不是其质量。乔治·西格蒙德在其广为流传的茶叶普及书中将武夷茶划分为低等级的茶,也进一步证实了这种经济合理性[15]。

中国与西方的茶叶买卖通常包括5个程序:谈判合同、签订合同、检验茶叶样品、包装茶叶、茶叶装箱和搬运上公司的船[14](P79)。合同程序是基于大班和行商之间的相互信任和长期合作(尽管来回谈判可能持续数月),并且在合同中明确描述了交易条件。掺假行为通常发生在茶叶包装和装箱时。此外,船只的装载顺序也表明了武夷茶是作为廉价茶叶运输的,有时甚至用作压舱货[13](P364)。英国东印度公司的每艘船都装载了一定数量的武夷茶作为压舱货,这些压舱货甚至只是为了保护更好的茶以“填补”空间。荷兰东印度公司的船也采用了类似的装载顺序:价值较高的瓷器被装在底部,其次是最便宜的武夷茶,用于填充装瓷器的箱子的空隙以保护瓷器。大多数时候,茶叶在港口装船时就已经被压碎,因为装运工人毫不关心,因此这些茶很难达到合同规定的质量。1764年11月3日的一份大班每日记录记载的装船过程显示,茶叶装箱的任务委托给了茶叶供应商雇用的中国“苦力”。装箱时,工人粗暴地用脚践踏茶叶,将茶叶塞进箱子里。“那些在码头装箱的负责人每天都在不断惊叫:‘不要把茶叶压碎了,要竖直地放!’”可能有100个已经装了一半的箱子被扔回到了尚未打包的茶堆上,因为这些茶已经被碎成渣了。”[14](P168)

西方的茶叶买家经常面临中国商人的掺假。西格蒙德指出,武夷茶的假货很多:有两种武夷茶都是从中国运来的,一种是来自福建的武夷茶,一种是在广州当地生产的劣质茶,因此被称为“广州武夷”。是一种将没通过验收的工夫和一种名为“Woping”的劣质茶混合在一起[15]。一份1830年的资料显示,该公司三分之一的武夷茶实际上产自粤北的Woping[16](P37)。这种商业欺诈在中西贸易早期更为频繁,当时西方负责采购茶叶的大班对中国茶知之甚少。然而,当西方买家逐渐掌握了判断茶叶质量的专业知识,就开始以错误打包、人工染色或没达到合约的质量标准为由,将大量茶叶退还给中国商人,并要求更换。在1783年,就有不少于1402箱的茶叶(其中包括很多武夷茶),以1781年的货物的形式退回[13](P88)。

海外市场:包装武夷茶成为一种成功的商品

虽然武夷茶的进口价格是东印度公司进口的所有茶类中最低的,但海外的消费者对茶叶却一无所知。潜在的消费者对茶叶的生产、品鉴和挑选的知识高度依赖于茶叶公司的广告和零售商的解释。这些中介机构不仅销售产品,还筛选、编辑并有选择地与客户分享已获知的茶叶知识。人们也期待他们有足够的专业知识来指导家庭消费者如何正确地选择茶和泡茶。

18 世纪早期,武夷茶与松萝、大珠茶为英国主要向中国进口的三大茶类。与其他茶类相比,武夷茶有两个明显的优势:更能容忍长途航海(经过一年的航海,绿茶的新鲜口感几乎消失殆尽),并且在备茶待客时被认为具有更多操作空间。绿茶只能用沸水冲泡一次,但武夷茶相对粗老的叶子可以承受重新加热甚至反复地煮[12]。对于普通的消费者,包括新兴的工人阶级,武夷茶更经煮耐泡,而且价格要比绿茶便宜得多,这些优势自然也带来了商业上的成功。此外,18世纪英国在加勒比群岛的殖民扩张直接导致了糖供应量的增加,也极大地刺激了红茶的消费。对于英国民众来说,“一杯好茶”需要两种必不可少的物质:茶叶和蔗糖。这两种商品都依赖于海外种植园的发展和全球贸易的兴起。正如明茨富有洞察力地指出的那样,英国人对糖和茶的依赖并不是“自然”口味偏好的结果,而是茶和糖的全球贸易为帝国带来的巨大财富所驱动[17]。

“Bohea”一词于1696年首次出现在西语世界中,约翰·奥文顿在1689年出版的《苏拉特航行》中,描述了三种茶:瓜片、松萝和Bohea[18]。前两种都是绿茶,只有Bohea是“红”茶。1755年,塞缪尔·约翰逊在他编撰的词典中将Bohea定义为“一种特别的茶,比绿茶有更深的颜色和更涩的口味。”[19]1838年,查尔斯布鲁斯在《红茶生产报告》中虽然没有提到“Bohea”一词,但首次描述了红茶的制作方法,证明这种茶产品在当时最受英国人欢迎[20]。

到19世纪中叶,来自中国的茶叶变得比以往更加便宜实惠,产生的结果是茶叶消费从英国的上流阶级蔓延到千家万户。为了满足对中国茶还缺乏基本知识的普通英国消费者日益增长的需求,市场上出现了一些大众出版物和指南。西格蒙德的《茶:它的功效、药用和道德》以对进口的主要茶叶商品的详细描述的形式提供了辨别和认识茶叶的实用知识。该书成为19世纪在英国广为流行的茶叶消费指南。由于武夷红茶是当时销售最广的茶,因此西格蒙德用了比任何其他茶都更多的篇幅去描述Bohea。在承认中国人是茶叶行家的同时,他指出Bohea在其原产国(中国)并未被广泛消费,即使是最卑微的阶层也不会购买[16]。这种特别说明与武夷红茶/正山小种的起源故事是一致的。当武夷红茶刚出现在伦敦的市场上时,由于其稀缺性和更浓郁的味道使其受到消费者的欢迎,并使其能够以高价出售。但此后由于东印度公司的大茶商利用较小的零售商及其客户相对缺乏经验,开始销售从其他地区收购而来的假冒伪劣武夷红茶,尤其是广东Woping产的Bohea大量进入市场,从而导致武夷茶的声誉逐渐衰落。在18世纪,随着时间的推移,Bohea逐渐作为一种红茶的特殊发酵方法固定下来,并传播到整个中国。在名称使用上,Bohea逐渐与红茶同义,乃至代指所有华茶。在17世纪90年代,茶商只在广告中将他们最好的产品描述为“极品特级茶”,但没有给出任何具体的茶名。然而到了18世纪的头10年,东印度公司的销售开始标明不同的“优质松萝茶”和“武夷茶”,并且对“绿茶”和“武夷茶”进行了区分。到1712年,销售记录将茶叶分为5类:武夷红茶、白毫、瓜片、工夫和松萝。这些对来自不同产地和不同加工方式的茶的区分,以及越来越复杂的口味、香气和外观的描述,反映了茶市场的日益复杂细分和消费者对茶的种类以及品鉴方式的专业知识的增加[12](P78)。这些知识在英国东印度公司和零售商手里层层筛选过滤。尽管他们通过分发说明书和发布广告来引导当地消费者,但这种“知识共享”显然是必须有所保留的:茶商只愿意分享对他们的业务有益的知识,而不是公司内部的定级、拼配和包装的商业秘密,因为他们必须要比消费者更为博学和更具技巧性。

在Bohea跨洋贸易的价值链上,从源头中国武夷山到终端的西方消费者的茶杯,掺假和造假在各个阶段都有发生。中国的茶工、茶栈和行商,负责进口的荷兰和英国东印度公司为了自己的利益,要么将其他杂质混进茶叶中,要么以其他方式欺骗下游的中间商。荷兰的国内进货商抱怨在拍卖会上,经过东印度公司粗包装的茶叶混入了大量尘土,但与此同时,这些批发商又把这些掺假的茶卖给零售商获利,零售商可能会在出售前进一步掺假再卖给终端消费者。

结论:跨国商品的价值链的生成

本文追溯17 世纪以来武夷茶从中国原产地到海外主要市场的流通路径,认为武夷茶之所以能够在早期国际贸易中成为一种成功的商品并非由于其声称的质量和口感,而更主要是来自它有利可图的物质性:武夷茶的叶子比其他茶叶采摘得更粗老,更能经受反复冲泡甚至可以煮,对于英国的工人阶级来说,它比任何其他茶都便宜得多,正是这些工人阶层逐渐成长为英国茶叶的主要消费者。作为一种真正的跨文化、跨语言和跨区域的商品,武夷茶不仅仅是一种来自中国的饮料。它是一种与中国风潮、贵族品位以及东方生活方式的物质体现紧密相关的产品。武夷茶的商品价值是通过各种代理与茶叶本身之间复杂的“纠缠”和“依赖”关系,通过社会构建而实现的。

武夷茶的本真性源于人与物之间的关联和依赖,而不是源于人类赋予的“事物的秩序”[21](P19-36)。正如阿帕杜莱所强调的那样,生产奢侈品所需的知识是无法标准化的,因为这些知识涉及到更主观和更具争议性的品位、判断和个人经验标准[1](P42)。武夷茶的价值链中涉及的中间人数量越多,对知识的解释的弹性就越大,获利机会也就越大。因此,不同层次的中间人通过收集、选择、编辑和传播茶叶的相关知识,在建构这种来自遥远国度的、异域情调的商品的价值方面都不同程度地发挥了作用。由于武夷茶的产地和消费地在地理和语言上的隔离,筛选和传播有关知识至关重要。最终出现在西方国家商业海报上的信息都是经过精心设计和编辑后呈现的。武夷茶的流行显然远非一场意外事故——中国产地对正山小种起源的解释,而是一系列精心构思的促销策略的结果,该策略特别强调了武夷茶廉价和耐泡的优势。武夷茶在海外的商业“包装”成功是在中国供货商和海外进口商之间、质量和价格之间、新兴工薪阶层消费者对资产阶级生活方式的向往、普通家庭的购买能力与零售商的精准定价之间的博弈平衡的结果。在武夷茶的整个价值链生成涉及的诸多因素中,口味似乎一直是最不重要的因素。(作者:肖坤冰)

文章来源:万里茶道研究院

。原文刊于《贵州民族研究》2022 年第 5 期,注释从略,详见原刊

如涉及版权问题请联系删除

春风一夜长灵芽。又是一年的春暖茶萌!

繁忙的茶季,早已在江南地区缓缓铺开,而武夷山却还在绵绵的春雨里沉睡,等待着谷雨后的厚积薄发。

这个以出产武夷岩茶和正山小种而闻名海内外的古老茶区,历代有无数文人墨客为之搜尽诗肠。而在77年前,因为一个人的到来,变得更加与众不同。

他,就是著名农学家、农业经济学家,现代茶叶事业复兴和发展的奠基人、被誉为“当代茶圣”的吴觉农。

虽然只有短短3年多的时间,但在近代中国茶业史上却深具里程碑意义。

在这里,他创立了中国首个“国家级”茶叶研究所,开启了“实业救国,科技兴茶”之路。他始终倡导“爱国、奉献、团结、创新”的茶人精神,带领科研人员对武夷茶的栽培、采摘、制作、化验等领域开展了系统全面的研究,并编撰了《武夷茶讯》《茶叶研究》《整理武夷茶区计划书》《战后茶业建设计划草案》等学术专著,为武夷山乃至中国茶业的发展与振兴指明了方向。直到21世纪的今天,依然闪烁着思想与智慧的光芒。

时光蹁跹,茶香依旧。就在他离开我们的第30个年头,在他曾生活工作过的碧水丹山间,建起了一座纪念馆。除了延续茶缘,寄托思念,还承载了一段值得铭记的峥嵘岁月。当我们回望、走近这段岁月时,能真切感觉到他的身影及思想与精神,从未走远,且历久弥新。

从万川说起

1941年12月,太平洋战争爆发,让“二战”的硝烟弥漫到大半个亚洲及南太平洋地区。随着香港的沦陷,抗战大后方的出海口也被封锁。此时,由吴觉农、孙寒冰等人创办的复旦大学茶叶系(科)才刚刚迎来一周岁的“生日”。

然而,愈发艰难的时势,加之日益险恶的政治处境①,重庆恐怕不宜久留。

海上通道的堵塞,茶不再是“那些无止境地贪婪地发国难财的官商们的争夺对象了”。销路阻滞,茶园荒芜,茶业凋敝,不论目睹,还是耳闻,对于视茶业为自己“第二生命”的吴觉农来说,心情是无法平静的。时任民国政府财政部贸易委员会副主任委员的邹秉文正拟筹设外销物资增产委员会和茶叶、桐油、蚕丝三个研究所,为战后扩大外销奠定基础。邹氏曾为上海商品检验局局长,与吴觉农亦师亦友。吴觉农在商检局工作期间,就深得邹的赏识。无疑,筹建茶叶研究所的任务就落在了他的肩上。

在邹氏的鼓励下,吴觉农将复旦大学茶叶系(科)托付给胡浩川②后,就动身离开重庆,到更广阔的天地里去施展他“振兴华茶,造福农民”的抱负。

其实,早在1941年春天,吴觉农就曾带领他的技术团队,一路跋涉到浙江衢州,在一个叫万川(今属柯城区航埠镇)的山村里设立了“东南茶叶改良总场”。他们的到来,给这个美丽宁静的浙西小村庄带来了勃勃生机。技术人员一边开展茶树更新运动,一边联合“中茶公司”③、“国家银行”茶贷部门开展制茶合作运动,让茶农们实实在在地受益。

也是在这一年的秋天,吴觉农兴奋地向大家宣布:东南茶叶改良总场已获准改组为财政部贸易委员茶叶研究所,由他担任所长,所址就设在福建崇安县(今武夷山市)武夷山麓的企山。

青年时代的吴觉农

天赐“良缘”结武夷

偌大的中国茶区,为何独钟武夷?

殊不知,为了找到一个合适的所址,吴觉农也是煞费苦心。当时,作为抗战后方的云、贵、川西南三省都有生产少量茶叶,云南的佛海(今勐海县)、顺宁(今凤庆县)及四川灌县已设有茶厂,贵州湄潭县还设有茶业改良场,而且以大叶种制作优质红茶的技术也颇为成熟,因而后方是较为理想的选择。然而,当时出口茶几乎来自东南各省,而佛海、顺宁又地处边境,交通很不便利。更关键的是,盘踞一方的地方军人势力也不允许设置中央性质的机构。几经比较权衡,吴觉农还是把目光转向了东南茶区。

都说一泡好茶的诞生,需要天时地利与人和,茶叶研究所也不例外。1941年,当他再到东南接洽推行茶树更新计划并联系勘定所址时,一个机遇的出现,让困扰已久的所址问题得以迎刃而解。其时,正值崇安“福建示范茶厂”改组。该茶厂成立于1939年9月,由福建省政府与中茶公司联合创办,张天福任厂长,庄晚芳任副厂长、吴振铎等任茶师,林馥泉王学文和陈椽分别任武夷所、星村所和政和所主任。下设岩茶制所2个、内山岩厂12个,并建有机械初、精制茶叶加工厂。

这,无异于天赐良机。

武夷山产茶历史悠久,自唐代起,就产有腊面茶,宋时成为北苑贡茶的主产区之一,元代朝廷曾在此处设“御茶园”。明清时代,以武夷岩茶为代表的乌龙茶、以正山小种为代表的红茶也是在这里滥觞。而且,这一带茶场众多,奇种、名丛品种资源也非常丰富。

望着巍峨的厂房、散落于山的岩厂和企山广阔的茶场,吴觉农的心中早已有了明确的答案。经省府同意,茶厂厂址及所属茶场、设备均由茶叶研究所接管。“在烽火遍地的当时,确实是一个十分理想和非常适宜的所址。”回想起当年的情形,他在字里行间仍掩饰不住欣喜之情。

接下来的事件,就更充分地证明了吴觉农的慧眼独具。1942年春,日军发动浙赣战役,铁蹄踏遍了浙西,金华、衢州等地相继沦陷。万分危急之中,研究所的人员、资料与设备都已安全地转移到了武夷山而免于战火。

6月,中国历史上第一个“国家级”茶叶研究所,终于在武夷山落地。

王泽农

困难重重

场地有了着落,人才引进与设备购置这两个问题又摆在了吴觉农的面前。

1941年,张天福与崇安福建示范茶厂部分职工登上大王峰(右二为林馥泉,曾任示范茶厂武夷山制茶所主任)

设备尚可因陋就简,而人却是万万不可缺。在兵荒马乱的年代,交通险阻的情况,从各方邀请各学科的专家来建设研究所根本不可能。

就当吴觉农为此一筹莫展时,许多师友、学生纷纷向他伸出了援手。譬如,浙大老教授蒋芸生,在吴觉农的敦请下,毅然辞去福建永安园艺改良场的职务,来崇安任副所长。曾留美的农学界老前辈,也欣然前来加盟,担任研究员。还有叶作舟、汤成、王泽农、朱刚夫、陈为桢、向耿酉、钱梁、刘和洲、庄任、许裕圻、陈舜年、俞庸器、尹在继等一大批有志于复兴中国茶业的专家、教授,在战事日渐扩大、局势日趋紧张的情况下,奋不顾身地来加入研究所的科研团队,令吴觉农甚为感动。曾是科研骨干之一的钱梁在追忆这段经历时,将吴觉农比作“三顾茅庐”的刘备,其求贤若渴之心,可见一斑。

茶树是任何一种茶的最初形态,也是最令吴觉农魂牵梦萦的嘉木

研究所创立后的第一个工作,就是推行茶树更新运动。茶树是任何一种茶的最初形态,也是最令吴觉农魂牵梦萦的嘉木。早在1922年,他就对国外学者信口否认“中国是茶的原产地”的谬说表示愤慨:“在学术上最黑暗、最痛苦的事情,实在无过于此了!”他还深情地说道:“茶和中国是形异而义同的,中国当然是一个无可辩驳的茶的国了。”(《茶树原产地考》)

武夷山“中央茶叶研究所”纪念亭

这是一个宏大的计划,其目的有二:建设现代化茶园和救济茶农。尽管在实施过程中遭遇战事吃紧和经费缩水两重困难,但茶树更新还是在浙、闽、皖、赣4省的11个茶区,20多个县的147个乡镇得到了推广。3年时间里,共更新茶树1000多万丛,培育茶苗200万株,并完成4省外销茶区的土壤调查。然而,这项计划终因负责经费的中茶公司当局的贪腐与漠视而不幸夭折。

点燃科技的星火

《茶叶研究》

从研究所创立的第一天起,吴觉农对它就充满了信心:“讲到本所所负的使命,比较别的更有前途。因为别的研究机构和业务机构都没有配合,工作都是单独进行,我们的事业则在中央实施茶业编制以来,已形成了直的一个体系……现在则是集体研究,一有结果,便可交各省的研究及业务机构推行,所以这是最进步的,最合乎联系性的。”(《茶叶研究所的工作方针》,1942年9月28日)

吴觉农的自信来自他背后那批总是默默支持他的老战友们。在吴觉农主持下,科研骨干们卯足了劲,拧成了一股绳,在战火纷飞的危境中点燃了中国茶业科技的星火。1942~1944年,研究所从栽培、制造、化验和推广四个方面展开,在武夷茶区名丛培育、新品种推广、茶园建设、土壤化验、生产制作等方面成果颇丰,为武夷山乃至中国近代茶业科研留下了一笔宝贵的财富。

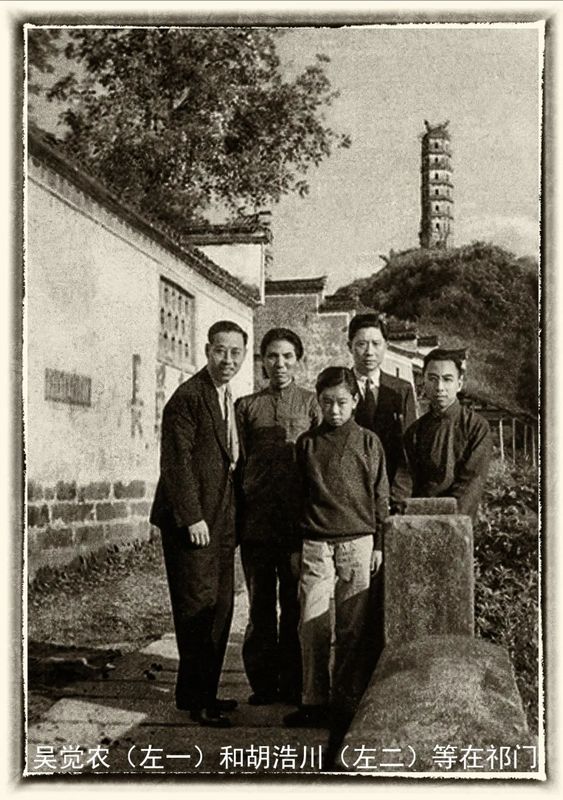

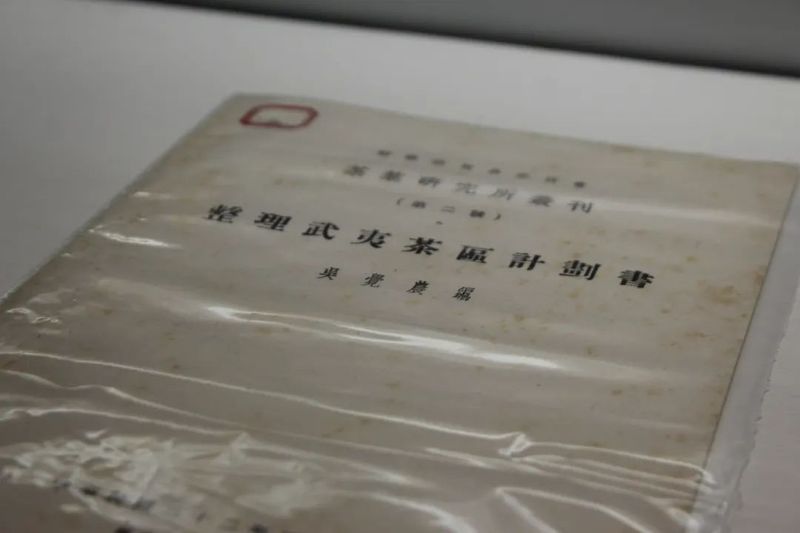

1943年,吴觉农在走遍武夷山山水水后,撰写了《整理武夷茶区计划书》 (1)

1943年,吴觉农在走遍武夷山山水水后,撰写了《整理武夷茶区计划书》 (2)

1943年,吴觉农在走遍武夷山山水水后,撰写了《整理武夷茶区计划书》。书中,他对武夷茶区的环境、武夷茶业兴衰进行系统的概括和详致的阐述, 并以此为基础,提出了武夷茶区整理的目标与实施办法。对于武夷山茶业的未来发展方向,他还高瞻远瞩地提出“光大武夷”的构想。这些思想,在今天看来可谓相当超前,且鲜活依旧,具有很强的现实指导意义,如倡导茶与旅游相结合(“修建胜迹”、“招揽游客”)、保护茶园生态(“培养林木”)等等。

副所长蒋芸生带领研究人员,通过品种观察、单株选育的方法确定了不少茶树品种和名丛,以杂交、压条、扦插等方法繁育了多个茶树良种,并针对茶树遗传因子及茶花杂交方法等做了大量工作。

茶叶研究所出版发行的学术刊物及专著

武夷所主任林馥泉经长年调查、走访、收集资料,编写了《武夷茶叶之生产制造及运销》(1943年)一书,成为研究武夷岩茶的经典力作。

茶叶研究所的学术成果,《武夷茶叶之生产制造及运销》、《武夷茶岩土壤》、《武夷山的茶与风景》

吴觉农还组织土壤专家王泽农深入武夷岩茶产区对土壤进行了调研。王氏的研究成果《武夷茶岩土壤》,至今对武夷茶岩土壤、茶树生长、岩茶品质差异等方面的研究仍有重大的学术价值。陈舜年、徐锡堕、俞庸器、向馨合著《武夷山的茶与风景》(1943年),则以优美的语言向读者们展现了武夷山水茶交相辉映的风采。

研究所创立后的第一个工作,就是推行茶树更新运动

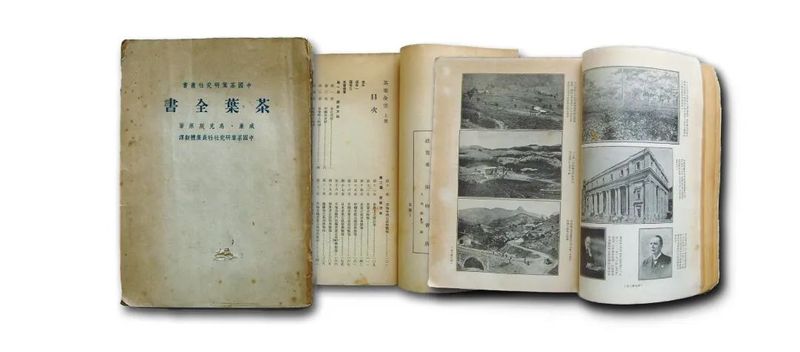

在武夷山工作期间,吴觉农还请钱梁、陈舜良筹备世界茶叶巨著——《茶叶全书》(《All About Tea》,美国威廉•乌克思著)的翻译工作

除开展试验研究外,吴觉农亦是笔耕不辍。由他衢州创办的《万川通讯》,迁往崇安后更名《武夷通讯》半月刊,成为向全国介绍茶界新动态的信息窗口。研究所还编辑出版了《茶叶研究》《茶叶研究丛书》《科研报告》等学术刊物刊登最新科研成果,并有不定期刊物6种、研究报告7种、调查报告12种,宣传小册子6种。应特别指出的是,1944年秋,他邀集了全所研究人员对战后茶业建设进行了深入研讨,在建设方针、生产、制造、贸易、茶业经济和茶业金融、茶业行政、茶叶研究与推广七个方面做出了全面细致的规划,写成5.4万字的《战后茶业建设计划草案》,刊发在《茶叶研究》第3卷上。这为后来新中国茶业的恢复与发展发挥了承前启后的作用,让武夷山及武夷茶在中国茶业复兴史上留下浓墨重彩的一笔。同时,这也再一次突显了他思想、行动之超前,令人钦佩。此间,吴觉农还请钱梁、陈舜良筹备世界茶叶巨著——《茶叶全书》(《All About Tea》,美国威廉·乌克思著)的翻译工作。

武夷一家人

虽然日寇肆虐,但崇安还是颇为安宁的。除本所职工和少数家属外,日常生活几乎被科研所占据,可在茶研所这个大家庭中一起生活工作,大家并没有什么落寞之感,更何况搞科研本身就要坐得住“冷板凳”,耐得住寂寞。

身为茶研所一把手的吴觉农是个很有人情味的人,非常关心职工的业余生活。据吴觉农次子吴甲选回忆,因为生活单调,吴觉农规定,全体职工每两三周就组织一次晚会活动,并邀家属参加,“清唱京剧、越剧、说笑话讲故事及其他的即兴表演,欢歌笑语各显其能。在这战火纷飞,颠沛流离的年代,有这样一处祥和安定的‘世外桃源’,大家‘相濡以沫,相煦以湿’,形成了一个友爱的大家庭。”

吴甲选在参观纪念馆时,在一张老照片前凝视了许久,照片勾起了他当年在武夷山生活的美好回忆

在照顾“大家”的同时,他也不忘“小家”。自抗战开始,夫人陈宣昭和吴家四兄妹④就跟着吴觉农四处奔走,居无定所。吴觉农在崇安建所安定下来后,家小也从上海出发,通过无锡、溧阳一带日军哨兵林立的封锁线,经安徽屯溪等地抵达,团圆。

这个坐落在碧水丹山间的新家,给吴甲选留下了深刻的印象:“母亲带我们到达崇安后,我们同叶作舟伯伯同住一座房,房屋前有一条小溪,后面竹篱笆外是通往赤石镇的小路,房屋旁的山岗上有一棵百年的大松树,山风吹来,松针哗哗的响声,发出像潮水一般的松涛。我们很爱这个重新团聚的家。”

吴甲选张素娟夫妇在吴觉农纪念馆武夷山馆

然而,现实生活并不像风景那样田园牧歌,尤其是在战时,条件还是颇为清苦的。且不说伙食简单,还缺医少药,一般的头疼脑热都要到赤石“供销总社东南分处”去看。如果遇到大问题,就要跨省去医治了。1943年,在邵武中学读书的吴甲选放寒假回家,不小心被狂犬咬了。吴觉农深知,这片刻都不能耽搁,立即动身带儿子搭车去桂林治病。返闽时,吴觉农把两个儿子托付给了学生陈君鹏。临别前夜,他对儿子们说:“抗战就快胜利了,但日寇必然要做最后的挣扎,不排除他们会大举进攻广西,你们要有心理准备。”后来,果不其然,日寇一路向西逼近,兄弟俩随着陈君鹏沿漓江下游逃避,直到抗战胜利,才回到上海。

1945年,抗战胜利的消息,响彻了全国,而茶研所及如火如荼进行的科研却在喧腾的凯旋歌声中戛然而止,曾二度更名的《茶叶研究》(前身为《武夷通讯》,再前为《万川通讯》)也宣告停刊。短暂的武夷岁月,令“大家”和“小家”的所有家庭成员都难以忘怀。在《茶叶研究》的暂别词中,吴觉农依然热情饱满地说:“本所结束了,但不是死亡,而是更新。我们的研究工作是不会停顿的,我们这个刊物也不会终止的……这不是永别,我们还会相见的,我们一定会重见的。”

后记:不止于怀念

位于星村镇的吴觉农纪念馆

吴觉农纪念馆武夷山馆开馆仪式

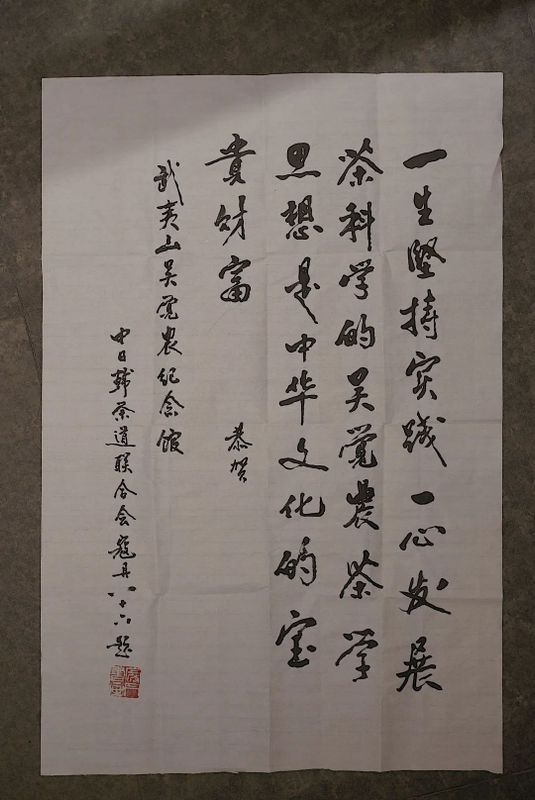

中日韩茶道联合会咨问为吴觉农纪念馆武夷山馆开馆题词

2019年3月18日,历时三年的筹备,当代茶圣吴觉农纪念馆武夷山馆在星村镇福莲生态茶庄园正式开馆。吴甲选张素娟夫妇同沪闽两地的茶人,出席了开馆典礼。这是位于上海的吴觉农纪念馆在全国开设的第一家分馆。

晚年的吴觉农

上海吴觉农纪念馆馆长许四海说,“在中国,至少有三位与茶有关的人物被当之无愧地誉以为圣者一一神农、陆羽和吴觉农。他们分别引领着源远流长的中国茶叶文明之历史进程的三个阶段——茶的发现、茶的兴盛和茶的现代化。”

纪念馆里的吴觉农塑像

纪念馆内景

展览馆设了武夷山专区,来呈现吴觉农及科研人员在武夷山的峥嵘岁月

诚然,以吴觉农为代表的现代茶人展示了与以往传统茶人不一样的文化面貌,是他们开启了中国茶业的现代化进程,而“科技兴茶”正是茶业现代化的标志与核心所在。

92载的馨香人生就像一本厚重的书,一页页被缓缓打开,供我们细细品读

反映吴觉农事茶人生的重要节点时间轴

循着吴觉农一生的时间轴,漫步纪念馆。92载的馨香人生就像一本厚重的书,一页页被缓缓打开,供我们细细品读。当读到武夷山这一“章”时,仿佛时空发生了错落交织:我脚下的这片土地,吴觉农和他的战友们也一定走过!

上海吴觉农纪念馆馆长许四海向武夷山馆馆长魏莉宁赠送珍贵的《茶叶研究》

吴觉农当年用过的随身钢笔

吴觉农的茶学思想与茶人精神,具有跨时代甚至跨国界的影响力。武夷山馆馆长、“80后”茶人魏莉宁在接过吴甲选馈赠的吴觉农随身钢笔时说:“吴觉农在武夷山生活工作过四年,这段历史恐怕鲜为人知。我们创设纪念馆的初衷不只是为了呈现这段历史,让人们去了解去铭记。更重要的是,我们还要让他的茶学思想和茶人品格,在这里得到传承,并且发扬光大。”而远在法兰克福的“茶道——中国茶与艺术中心”创始人、德国中国茶文化国际交流会会长盖哈德·塔姆也在第一时间发来的贺电中满怀崇敬地说:“在推广中国文化的过程中,我深深地被吴觉农先生的思想所吸引,被吴觉农先生的精神所鼓舞。”

茶人精神,代代相传。

吴甲选夫妇同武夷山茶人在纪念馆前合影留念

链接1:吴觉农隽语

中国茶业如睡狮一般,一朝醒来,决不会长落人后,愿大家努力罢!——《中国茶业改革方准》(1921年)

茶叶在中国,是具有最大前途的,不要说世界的茶叶,我们是唯一的母国,而我们生产地域之阔、茶叶种类之多、行销各国之广,以及特殊的品质之佳,是各产茶国家所望尘莫及的。——《复旦茶人的使命》(1941年)

要养成科学家的头脑,要有宗教家的博爱,要有哲学家的修养,要有艺术家的手法,要有革命家的勇敢,要有对自然科学、文艺和社会科学的综合能力。——1942年11月30日在茶研所的演讲

链接2:“当代茶圣”吴觉农人生的九个“第一”

1921年,撰写《茶树原产地考》,首次权威论述了中国是世界茶树的原产地1921年,撰写《中国茶业改革方准》,首次提出振兴华茶的改革方准1931年,编制了中国第一部出口茶检验标准《出口茶叶检验标准》1940年,在复旦大学设立了中国第一个高等院校的茶叶专业系科1942年,在武夷山成立了中国第一个全国性的茶叶研究所1949年,自费出版了世界茶叶巨著《茶叶全书》的中文版1949年,出任新中国第一家国营专业公司——中国茶叶公司总经理1979年,编著出版了中国第一部研究《茶经》的权威著作——《茶经述评》1987年,首倡创建了中国第一家茶叶博物馆——中国茶叶博物馆

注:①吴觉农对共产党一直很拥护,这种“左派”作风为国民党所不容,孔祥熙曾怀疑他是共产党。②胡浩川(1896-1972)茶学家、制茶专家,中国现代茶业奠基人之一。曾参与筹建祁门茶叶改良场并任场长,助推祁红国际市场,并与吴觉农合著有《中国茶业复兴计划》。他也曾任复旦大学(重庆)茶叶系教授和系主任,培养了首批茶学高级技术人才。③即中国茶叶股份有限公司,创立于1937年5月,是我国最早的官商合办公司。吴觉农曾先后任该公司协理、总技师及技术处处长。④吴觉农陈宣昭夫妇育有二子二女,长子吴重远,次子吴甲选,长女吴谷茗,次女吴肖茗。两个女儿皆以“茗”取名,可见吴觉农对茶的深爱。

(注:本文为“只此青绿 觉农·翠茗,一杯新茶敬茶圣”主题征文活动三等奖作品。)

来源:茗边

如有侵权,请联系删除