11月21日,第十二届中国海丝名师茶王争霸赛颁奖典礼在福州成功举办。

各界领导倾情关怀,助力茶产业发展

茶产业是脱贫致富的重要产业,凝聚着各界人士的关爱与支持,出席本次活动的主要嘉宾有:

福建省政协原副主席、海峡两岸茶业交流协会高级顾问陈家骅;福建省茶叶学会会长、福建省委宣传部原副部长、福建省文化厅原厅长、福建省人大常委会科教文卫原主任宋闽旺;海峡两岸茶业交流协会副会长张伟光,柯家耀;福建省茶叶学会名誉会长、首席专家、福建省人大常委会农经委原正厅级副主任、教授级高级农艺师冯廷佺;福建省茶叶学会常务副会长、省司法厅原副厅长、高级经济师李陵军;福建省茶叶学会副会长、福建省农业农村厅原副巡视员邹荣贵;福建省茶叶学会副会长、福建省人力资源和社会保障厅原副巡视员王建民;福建省委农办原副巡视员陈文儒;福建省农产品市场协会副会长董玉洪;福建张天福茶叶发展基金会理事长张德友;福建省人大原副巡视员、福建茶人之家秘书长潘发斌;泉州市政府驻福州办事处主任陈万全;福建省农科院茶叶研究所原副所长、福建张天福茶叶发展基金会秘书长、教授级高级农艺师郑迺辉;国家级非物质文化遗产乌龙茶技艺传承人、中国制茶大师魏月德;福建省农产品市场协会秘书长郑长鸣;福州市泉州商会秘书长曾纪福;福建省农科院茶叶研究所原副所长、教授级高级农艺师张方舟等。

与会领导专家嘉宾齐聚一堂,品茗论道,为茶产业的发展建言献策,大家一致认为,茶叶不只是普通商品,更是承载着中华千年的茶文化,以一叶之轻,牵众生之口,以一业之重,造万众之福。茶人任重而道远,必须做到“学茶专心、做茶用心、卖茶良心”,传承技艺,造福人民!

专业评委,国标审评

担任本次比赛主要专家评委有:

福建省茶叶质量检测与技术推广中心副主任 、高级工程师兰元;福建省农科院茶叶研究所原副所长、教授级高级农艺师、国家高级评茶师张方舟;福建省农科院茶叶研究所原副所长、福建张天福茶叶发展基金会秘书长、教授级高级农艺师郑廼辉;高级工程师、福建省级技能大师黄财标;九三学社、福建省茶叶质量检测与技术推广中心、质量工程师、国家高级评茶师、福建省名优茶评审委员会专家组成员陈百文;福建茶人之家秘书处办公室主任、国家一级评茶师江铃;长期奋斗在茶叶生产收购第一线的著名实践型专家评委有:日春股份副总裁兼技术研发总监、国家一级评茶师、首届福建省技能大师、中国制茶大师林阳顺;福州凯捷食品发展有限公司副总经理兼质量总监、高级评茶师陈锡江;评委还有高级评茶师高永文、苏龙海、张世明、陈清标等。

评委们严格按照国家标准对每一泡茶进行反复审评,从外形、色泽、香气、滋味,以及制作技艺等因素综合考量,认真斟酌,优中选优。

赛场百里挑一,茶王“茗”不虚传

本次茶王赛参赛热情高涨,参赛者来自全国各地,组委会收到参赛茶样情况如下:

铁观音组 431个,其中:清香型137个、浓香型172个、陈香型122个。

岩茶组554个,其中:大红袍188个、肉桂184个、水仙182个。

白茶组377个,其中:白毫银针61个、白牡丹104个、寿眉104个、贡眉108 个。

红茶组221个,其中:全芽类红茶(金骏眉)107个、 非全芽类红茶(正山小种)114个。

普洱茶53个,共收到参赛茶样 1636个。

11月13日—14日,在福建省茶检站进行预赛和决赛,每一泡入围茶叶都历经过五关斩六将,以质称雄,经过激烈的角逐,产生了获奖名单。

权威机构 联袂主办

主办单位:

福建省对外经济关系研究会

福建省农产品市场协会

福建省茶叶学会

福建张天福茶叶发展基金会

福建茶人之家

福建省创新创业市场服务协会

指导单位:

海峡两岸茶业交流协会

技术指导单位:

福建省茶叶质量检测与技术推广中心

福州市泉州商会茶叶分会

第十二届中国海丝名师茶王争霸赛获奖名单

一、铁观音组:

清香型

A、金奖茶王

慕茶人—泉州恒尊茶业有限公司

B、银奖

1、铭盛源茶业 林别花

2、铭盛源茶业 《铭音》

3、佳鸿茶业 (鸿雁于岸)

4、铭盛源茶业 《逐音》

5、举源名茶 李燕燕

6、福建魅乐茶业有限公司 高红

7、逸发种茶世家茶叶专业合作社

8、福建省沐言茶业有限公司 《行云古香》

9、福建独霸茶业有限公司 姚增泉

10、举源名茶 陈小燕

C、铜奖

1、玉元春茶业有限公司

2、安溪清和馨茶庄 翁玉

3、福州佳延印象茶叶 陈昆明

4、福建鑫祥恩茶业有限公司 詹银桂

5、福建鑫祥恩茶业有限公司

6、安溪尚第农业发展有限公司 吴建法

7、永春县呈祥雪野生态茶场 黄文阗

8、匠馨茶业 陈志鹏

9、泗溢茗茶 吴国全

10、福建鑫祥恩茶业有限公司

11、永春县呈祥雪野生态茶场 黄胜青

12、裕发茶庄 林振风

13、源祥茶行 詹文德

14、中闽馥御轩 苏海松

15. 名大茶行 马木进

02

浓香型

A、金奖茶王

季王茗茶 董志萍

B、银奖

1、漳州福锦熙茶业

2、安溪安颐茶业有限公司 高志生

3、开闽王茶业 傅孙抗

4、艺香茶庄 高汉川

5、三韵茶業(金焙韵) 蔡丽纯

6、福建省沐言茶业有限公司 《行云古香》

7、爱群茗茶 李爱群

8、泉湖茶厂 林良镇

9、泉芯泉逸茗茶 李庆丰

10、鑫香茶业 苏竹根

C、铜奖

1、福建鑫祥恩茶业有限公司 詹文德

2、志扬茶业

3、贵福天地人 王文海

4、野生泰®

5、福美春茶业 高美华

6、安溪福明茶业有限公司 陈福明

7、顺仁茗茶 杨华锋

8、安溪清和馨茶庄 翁玉

9、学金茶业 陈艺宗

10、福州市印象壹号茶业有限公司 《闽江壹号》

11、闲韵茶业 苏金龙

12、红萱茶语 黄萱儿

13、臻水茶行 黄荣坤

14、开闽王浓香泗益 付明星

15、天海轩茶业

03

陈香型

A、金奖茶王

安溪守茶炉家庭农场 李泽彪

B、银奖

1、顺金茶行 林萍真

2、顺金茶行 吴文彬

3、绿壶春 《十年秘茶》

4、泉州市津芯茶业有限公司 王金星

5、钦和茶业 肖秀春

6、珍田山茗茶 苏朝发

7、珍田山茗茶 苏朝发

C、铜奖

1、安溪县感德玉坤茶叶 陈燕华

2、臻水茶行 黄荣坤

3、安溪安颐茶业有限公司 高志生

4、学金茶业 陈艺宗

5、叶叶鲜茗茶 洪良山

6、多暇园 永春茶叶博物馆 王新柏

7、鑫香茶业 苏竹根

8、安溪湖上总溪家庭农场 苏总溪

二、岩茶组

01

大红袍

A、状元茶王

慕茶人—泉州恒尊茶业有限公司

B、银奖

1、武夷山市元桢茗枞(生态)茶业 饶元祯

2、武夷山市傲骨岩香茶业有限公司

3、武夷山彭佑茶业

4、中旭华道(北京)商贸有限公司

5、武夷山美臻茶业有限公司 鄢键伟

6、福建独霸茶业有限公司 姚增泉

7、游弘晏

8、武夷山市三枞溪岩茶厂 曹建辉

9、武夷山市云瑞生态农业有限责任公司

10、佳延印象茶叶 陈昆明

11、福建长韵茶业有限公司 郑长勇

C、铜奖

1、武夷山白云印记茶业有限公司

2、武夷山市漫谷茶叶农民专业合作社 赵宣

3、福建鑫祥恩茶业有限公司 詹文德

4、彭厚华

5、福建九曲幽香茶业有限公司 郑利洋

6、福建趣喝巴生态农业发展有限公司

7、葫芦岛福鼎茶庄 赵爱国

8、武夷山大千印象茶叶有限公司 田振源

9、武夷山市山水茗匠生态茶业贸易有限公司 胡刘文

10、武夷山市善韵生态茶业有限公司 刘仕欣

11、高朝洪

12、武夷山市善韵生态茶业有限公司 刘仕宇

13、张莉

14、武夷山大岩堂茶业有限公司

15、武夷山市一福茶庄

02

肉桂

A、状元茶王

福建臻岩韵茶业有限公司

B、银奖

1、福建趣喝巴生态农业发展有限公司

2、武夷山博泽岩茶厂

3、武夷山市漫谷茶叶农民专业合作社 赵宣

4、叶伟峰

5、武夷山星能量茶业有限公司 韩诗怡

6、福建郑莲英集团有限公司 郑莲英

7、福建花宏香茶业有限公司

8、厦门市思明区正字号茶叶 陈金菊

9、钦和茶业 肖秀春

10、福建莲沁茶业有限公司 朱玉莲

11、武夷山市漫谷茶叶农民专业合作社 赵宣

C、铜奖

1、武夷山白云印记茶业有限公司

2、黄珊

3、福建鑫祥恩茶业有限公司 詹文德

4、崇岩留韵——杭州上城友缘茶叶有限公司 陈梓毅

5、武夷山市御品倾心岩茶厂

6、福建魅乐茶业有限公司 高红

7、武夷山泠辰茶业有限公司 李玲

8、武夷山市元桢茗枞(生态)茶 饶元祯

9、武夷山蝉蜕岩茶业有限公司 张夷荣

10、福建九曲幽香茶业有限公司 郑利洋

11、福州琦兰茶业有限公司

12、福建长韵茶业有限公司 郑长勇

13、葫芦岛福鼎茶庄 赵爱国

14、武夷山御岸奇茗茶业有限公司 王建辉

15、武夷山合心岩 赵伟明

16、武夷山市利客隆岩茶厂 柳金龙

17、武夷山碧恒春茶业有限公司

18、汤大伟

19、武夷山彭佑茶业

20、福建独霸茶业有限公司 姚增泉

21、中旭华道(北京)商贸有限公司

03

水仙

A、状元茶王

福建独霸茶业有限公司 姚增泉

B、银奖

1、武夷山市傲骨岩香茶业有限公司

2、周丽

3、夏鹏程

4、黄珊

5、福州市印象壹号茶业有限公司 《闽江壹号》

6、胡龙

7、苏州九岩人文化发展有限公司 汤大伟

8、武夷山星能量茶业有限公司 韩诗怡

9、武夷山彭佑茶业

10、台江区茗月轩茶叶店 林薇

11、武夷山昌沐茶业有限公司 方燕

C、铜奖

1、张夷荣

2、武夷山市锁香轩茶业有限公司 (依芯岩茶业)

3、福建启明贸易有限公司 李启明

4、武夷山美臻茶业有限公司 鄢键伟

5、中闽冯氏 冯礼平

6、武夷山博泽岩茶厂 季爱玲

7、武夷山蝉蜕岩茶业有限公司 张夷荣

8、武夷山市三枞溪岩茶厂 曹建辉

9、葫芦岛福鼎茶庄 赵爱国

10、渝福茗茶店 周小梅

11、武夷山白云印记茶业有限公司

12、福州凤栖芷茗茶业有限公司 邱智伟

13、武夷山市利客隆岩茶厂 柳金龙

14、愚执茶业 李伟

15、中旭华道(北京)商贸有限公司

16、武夷山市泠辰茶业有限公司 李玲

三、白茶组

01

白毫银针

A、金奖茶王

福鼎市沁福顺茶业专业合作社

B、银奖

1、福建白金号茶业有限公司 吴晓青

C、铜奖

1、福州市印象壹号茶业有限公司 《闽江壹号》

2、马氏茗茶 马金进

02

白牡丹

A、金奖茶王

福建益馨茗茶业有限公司 郑伟豪

B、银奖

1、钦和茶业 肖秀春

2、福鼎市沁福顺茶业专业合作社

3、综艺轩茶业 林小寒

4、厦门醉茶香茶业有限公司(醉然香) 李艾泽

C、铜奖

1、安溪守茶炉家庭农场 李泽彪

2、福建白金号茶业有限公司 吴晓青

3、福鼎市沁福顺茶业专业合作社

4、罗源县中房镇吃茶去家庭农场 陈明雄

03

贡眉

A、金奖茶王

厦门醉茶香茶业有限公司(醉然香) 李艾泽

B、银奖

1、福建祥欣茶业有限公司 詹丁琏

2、福州六易茶行 林小峰

3、钦和茶业 肖秀春

4、福建独霸茶业有限公司 姚增泉

C、铜奖

1、福州市印象壹号茶业有限公司 《闽江壹号》

2、福建白金号茶业有限公司 吴晓青

3、福建鑫祥恩茶业有限公司 詹文德

4、多暇园永春茶叶博物馆 王新柏

5、泉州市津芯茶业有限公司 王金星

04

寿眉

A、金奖茶王

厦门韵馨香茶业有限公司 吴银霞

B、银奖

1、福建白金号茶业有限公司 吴晓青

2、福州市印象壹号茶业有限公司 《闽江壹号》

C、铜奖

1、泉州市津芯茶业有限公司 王金星

2、多暇园永春茶叶博物馆 王新柏

四、红茶组

01

全芽类红茶(金骏眉)

A、金奖茶王

厦门醉茶香茶业有限公司(醉然香) 李艾泽

B、银奖

1、厦门武夷宗师茶业有限公司

2、安溪县醉仙叶茶业 杨进方

3、清阳综合茶叶批发

4、振香茶业 杨小珍

C、铜奖

1、武夷山碧恒春茶业有限公司

2、野生泰®

3、愚执茶业 李伟

4、福建魅乐茶业有限公司 高红

5、季王茗茶 董志萍

6、崇岩留韵—杭州上城友缘茶叶有限公司 陈梓毅

7、官语茶文化有限公司 上官志忠

8、名大茶业 马木进

02

非全芽类红茶(正山小种)

A、金奖茶王

鸿程家茶(状元红) 马鸿程

B、银奖

1、武夷山市九渠源茶业 熊细妹

2、罗源县中房镇吃茶去家庭农场 陈明雄

3、福建省武夷山泰和春茶业有限公司

4、谢金龙

5、山茶苑茶叶 林文敬

C、铜奖

1、野生泰®

2、杨杰

3、武夷山彭佑茶业

4、福建鑫祥恩茶业有限公司 詹文德

5、福建九曲幽香茶业有限公司 郑利洋

6、武夷山朱氏工夫茶业 朱志强

7、福州印象壹号茶业有限公司 《闽江壹号》

8、福建鑫祥恩茶业有限公司 詹文德

9、福建祥欣茶业有限公司 詹丁琏

五、普洱茶组

A、金奖茶王

厦门醉茶香茶业有限公司(醉然香)联系人:李艾泽

B、银奖

1、云南勐海勐峨茶业有限公司

2、鸿程家茶 马鸿程

来源:微国茶

如涉及版权问题请联系删除

摘要:《香港华字日报》是晚清民国时期该地区著名的商业报纸。本文通过对该报1898—1923年间刊载的有关茶业原始资料的爬梳和研究,希望能还原同期香港茶市情形之一部。

关键词:孙义顺;龙井茶;乌龙茶;普洱茶;《香港华字日报》

《香港华字日报》(The Hong Kong ChineseMail) 系 香 港 英 文 报 纸 《德 臣 报 》 (The ChinaMail)所办,创刊于1872年4月17日[1],是1842年 香港开埠后最早发行的三大华文日报之一,至1946年7月1日方因经费不足停止发行。该报主要 刊载官方活动、粤港地区及海外近闻,同时发布 港口船舶消息、货价行情、商家告白、招退股启事 等大量商业广告资讯;并以香港报纸的身份报道 了国内不同时期各类政治事件及抗日战争,从而 引起研究新闻传播、辛亥革命、翻译文学等不同 类型学者的关注。已出版的著作《中国报学史》 (1927年, 作者戈公振)、《中国新闻史》(1966年,曾虚白主编)、《中国近代报刊史》(1981年, 方汉 奇撰写)、 《中国 新闻业史———古代 至1949年 》 (1984年,梁家禄、钟紫、赵玉明和韩松合著)等均 对该报进行了介绍;发表的研究论文(中文)主要 有:《〈香港华字日报〉 中的孙中山佚文研究》(作 者莫世祥,载《近代史研究》1994年第3期)、《〈华字日报〉 所见19、20世纪之交的香港华商》(作者陆晓敏,载《广东社会科学》1998年第5期)、《〈香 港华字日报〉对研究辛亥革命的史料价值》(作者邱捷,载《广东史志》2002年第2期)、《辛亥回眸:历史的实录与解读———从〈香港华字日报〉谈起》 (作者黄大德,载《岭南文史》2011年第4期)、《试析民国〈香港华字日报〉关于广东社会报道资料 的史料价值》(作者邢照华, 载 《广州大典研究》 2018年第1期)等。

笔者利用数月业余时间,对该报1898—1923年间刊载的有关香港地区茶业贸易方面的史料 进行研读。今不揣简陋,特加缕析如下。

一、茶商组织和营业状况

香港地区自开埠以后, 得益于其自由港、转口港的地位以及原在广州从事贸易之中外各商 将营业机关移设该地区, 外来人口迅速增多,商业日益发达。茶叶方面,除对外贸易之地位愈显 重要,本地茶市也逐渐形成了一定的规模。

香港之茶商组织,大抵有“商行”“商号”“茶号”“茶栈”“茶行”“茶庄”“茶叶店”等名目;又有 “茶楼”“茶室”等消费场所。

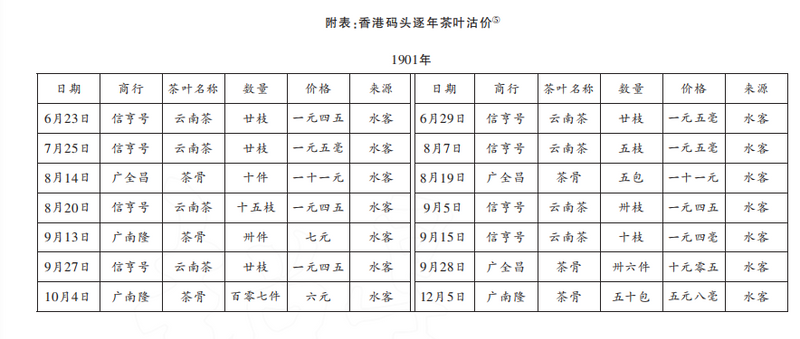

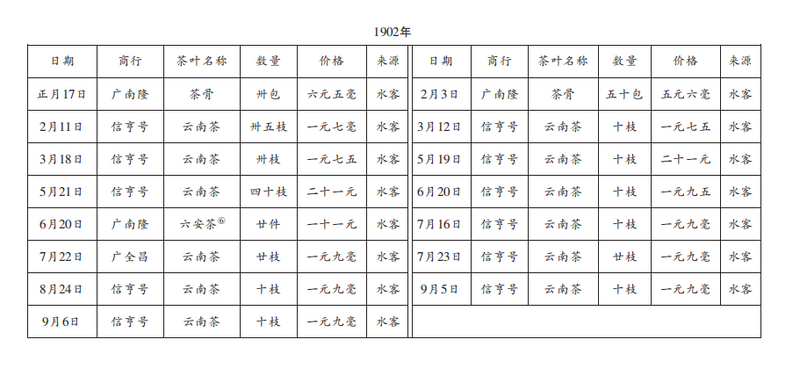

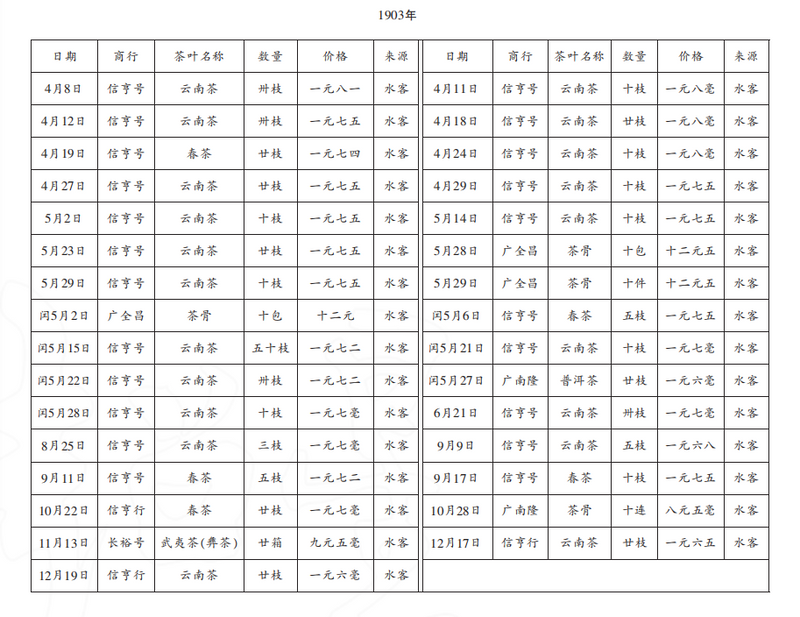

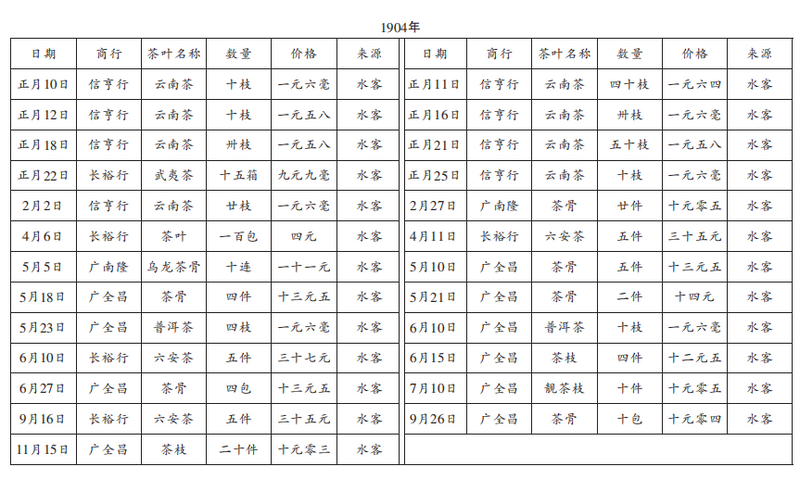

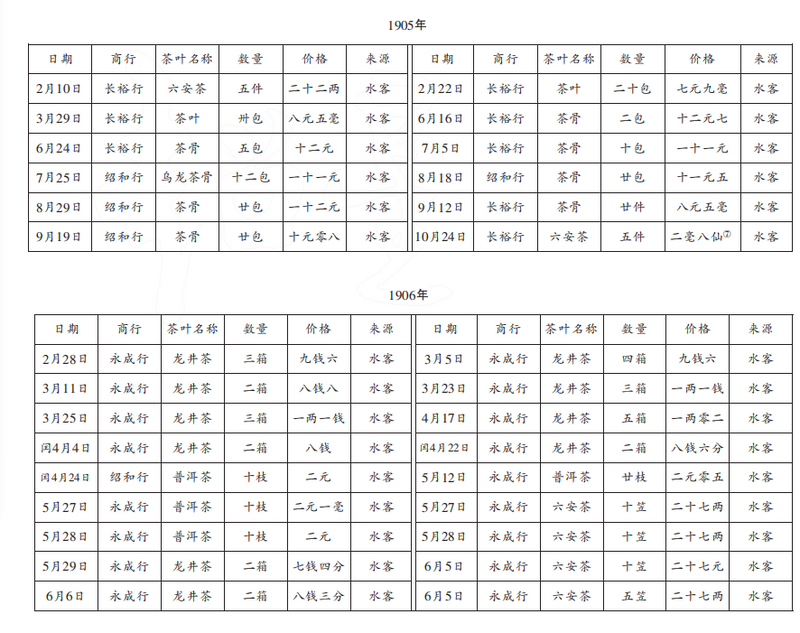

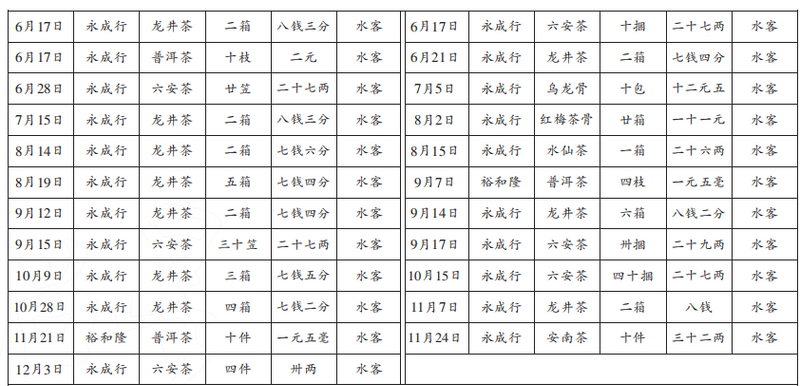

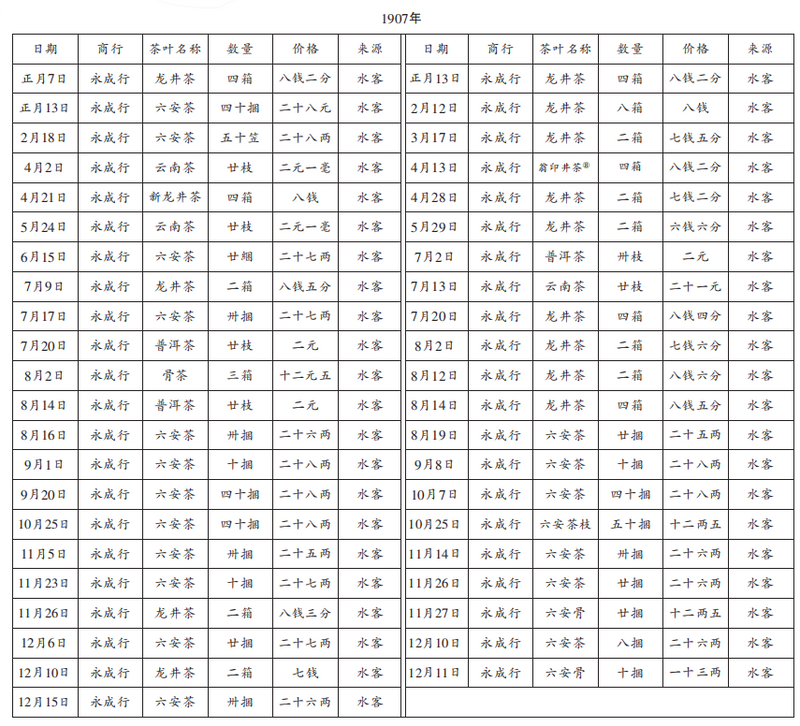

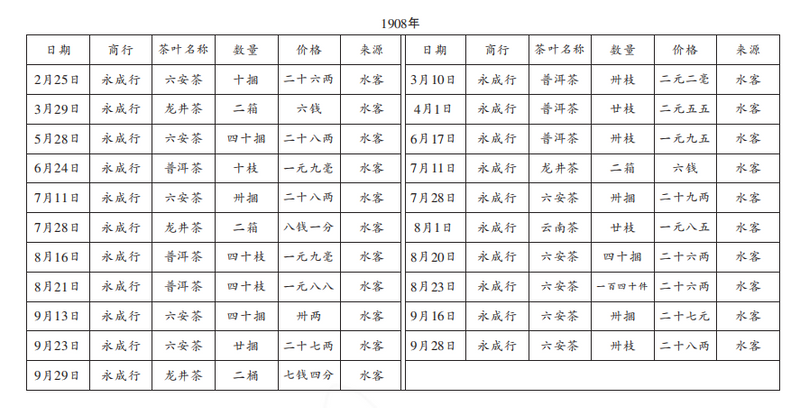

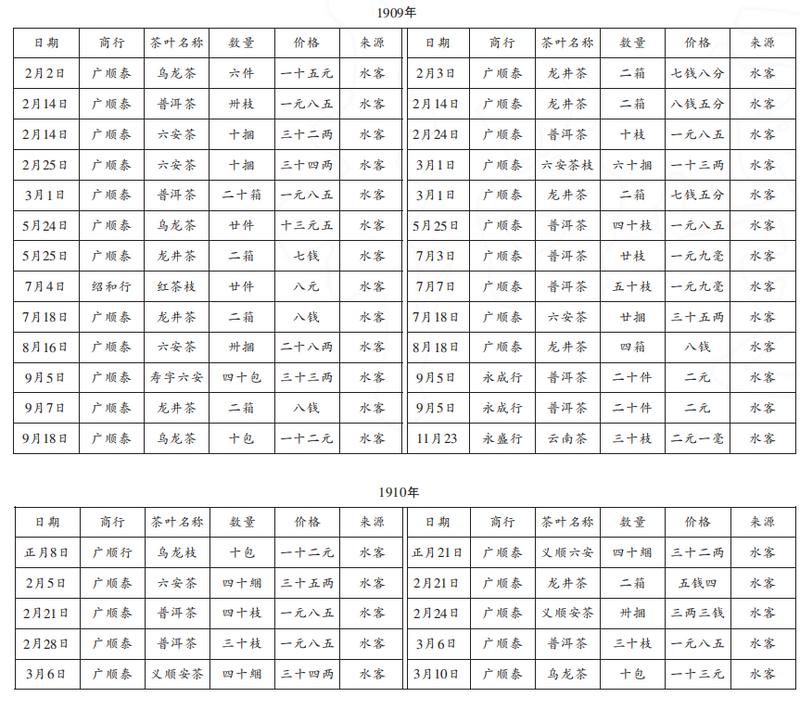

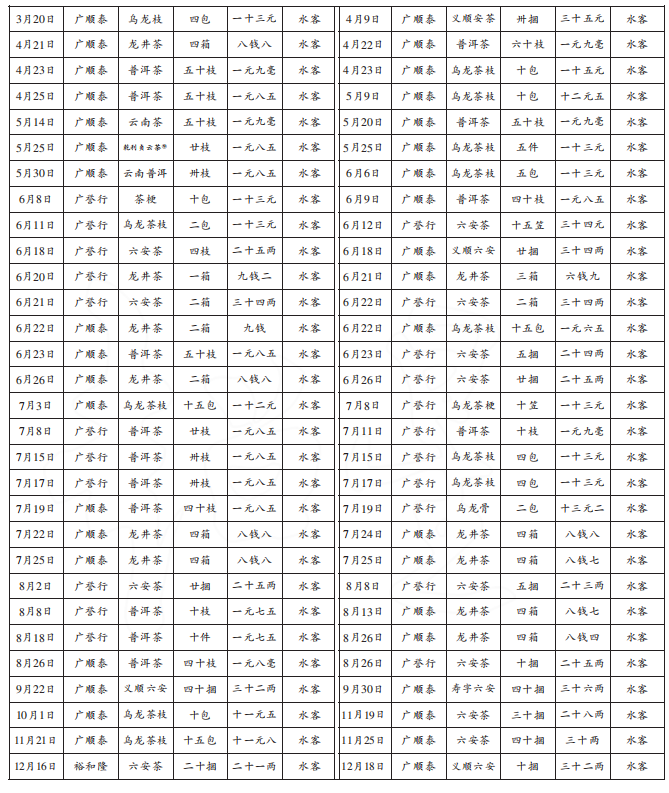

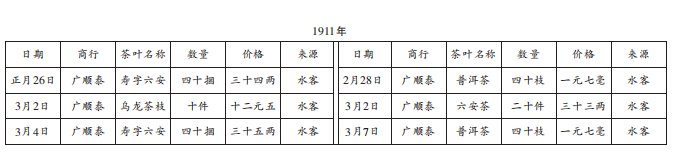

“商行”“商号”多在码头趸买水客由内地运 来的各省物产, 并非专营茶叶。据不完全统计, 1901—1923年间先后有 “信亨”“广全昌”“广南 隆”“长裕”“绍和”“永成”“裕和隆”“广顺泰”“永盛”“广顺”“广誉”“广生发”“公发源”“岐丰”“兆 丰”“广裕和”“华安”等17家。

“茶号”“茶栈”“茶行”“茶庄”“茶叶店”则多 在本港售卖茶叶,但亦有同时经营茶叶、杂货等 进出口贸易者。兹将各号经营情形略述如下。

开港第3年谢翰氏创设的 “达盛茶叶店”(嗣后在广东省城开设“盛记茶栈”,后改“达栈”),向 分大宅、二宅两股,1900年众兄弟公议将“达盛” 生意拈阄归一人承做, 为大宅第三子谢竹平执 得。据1904年报载,“达盛茶号”位于文咸东第5号 即水车馆对门,亲自选办两湖、福建武夷各种岩茶、义顺六安、云南普洱、古劳包种、藏旧清远各 款名茶及洋装贡品礼茶、藏旧茶砖发售。

“美珍恒记”茶叶生意,原日始创江门,后分枝鹤山沙冲、广东省城、香港、墨尔本、菲律宾5 处。1873年起造至1903年正月止, 共课本银2800两整,由梁玉堂、公源号、梁名廉、李馥云祖合股(其中公源号实占股份银1600两)。1903年2月20日,各股东在江门北极殿集议收盘,将全盘生意、 铺底、货物、账项、家私尽行退出,当众出投,由新 人梁福星堂出阄银49000两整投得,当年3月16日交易清楚。新成立的江门“美珍号”及墨尔本、香 港、广东省城、鹤山各埠枝栈,梁六合堂占有股本 银4500元。1908年11月初1日, 梁六合堂退股,顶 与梁福兆堂承受,股本溢利共计银10500元整,该 交易于当月初10日完成。嗣据1916年2月初5日香 港德辅道西48号“美珍茶林”新承股人大成堂梁 柏如等刊登《告白》曰:“香港、江门、省城、陈村、 鹤山城、肇庆城、新金山(即墨尔本)、尾利宾(即菲律宾)各埠‘美珍’及‘恒记’字号,做出口茶叶、 什货生意。原日周高撰、周福华堂、周福安堂、周引后、周毛、周高占祖、周达仪、周达恢、周观祐、 周高祥、周高畅、周诒祜、黄骏权祖、黄茂沛、吴能 炎、李星五等共16名占有股份,做至民国四年乙卯(1915)12月底止,自愿将名下股份退出,顶与 大成堂梁柏如等承受。所有‘美珍’开枝各埠生意、权利、招牌、唛头、铺底、家私、货物、银两、账项全盘顶出,每股本100元,收回本利270元,业经 立约,订丙辰年(1916)2月20日交易……”惟股东 周高畅认为其中数目轇轼轕轼甚多, 旋称其并未签 允,且决不公认。

1895年, 龙润本在香港大道西门牌第140号 创设“龙德记茶庄”,独立经营。1915年底,龙氏因 年届古稀,遂将全盘生意核算清楚,亲手将款项 分与各房子孙收讫。“龙德记茶庄”字号自1916年 起,遂由龙润本各房子孙与亲友另行组织,合股营业。

1900年,“春茂茶号” 在大道中374号内开张 营业;至1904年止,向由原占股份之高怡和堂高 慕唐司理,高氏同时受雇于“茗香茶居”。1905年 正月初1日,高慕唐先是辞去“茗香茶居”雇工;是月24日,复将所占“春茂茶号”股份全部退出,本利收回,顶与股内人承受,转由周达卿司理。

1903年初,郭继昌堂顶受香港古劳、省澳南 合茶庄生意,于中环街市侧门牌第11号开办“南 合南生茶庄”,同年4月初1日营业,专办各埠茶叶 生意;并特派专人往鹤山古劳、福州武夷出茶地 方督办、认真拣选各种上等名茶发售。

据1904年3月14日报载,开设茶叶生意之“定 泰兴茶叶店”,向在上环大马路门牌372号。

中环“裕章盛茶叶店”原系潘陈氏与其夫弟 潘泳等兄弟5人同做。1904年6月11日, 潘陈氏将 应占该店之股份让与潘泳承受。

1905年4月22日,均益堂、李雨秋、张炜棠、伍时发、李祝三、李晓楼、余和堂、李云煐、黄锦光、 黄鹤琴、 骏德堂等合股在香港大道西门牌352号 创设“联昌泰荣记茶庄”。同年10月初10日,该庄 全盘生意、招牌、铺底、家私、什物一概顶与股内人黄合成堂承受,改为“联昌泰盛记”。1909年起, 黄传遇与黄恭炽、黄业朝、汤月波等合股经营“联 昌泰盛记茶叶庄”兼金山庄生意,并由前者司理。1913年正月16日伊始,黄传遇称愿将名下及经手 所做之股份全部推回 “联昌泰盛记” 公家承受。1915年11月28日,“联昌泰盛记” 各股东黄恭炽、 汤月波等将已迁至香港文咸街门牌104号的 “联 昌泰盛记”并“友珍”、鹤山城“联昌盛”一切招牌、 商标、货物、家私以及当年赊出本港账项一应推股内人荣发堂承受;嗣后仍用“联昌泰”招牌,惟 将“盛记”改为“兴记”,照常贸易。1906年8月初8日,杭州“武林开泰号”在香港上环大马路水坑口第373号门牌开设分庄, 自运 金华火腿、龙井茶叶、武夷奇种、江南腐乳、镇江彩蛋、各色酱菜、罐头食物以及选办林大成灰蓝土布、上海时款男女学生靴鞋、京装辫线丝带等 货于门市发售。

至1907年止, 位于香港西营盘大马路142号 门牌2楼的“德记茶叶庄”,开张已十有余年,店东 龙桂廷。

据1909年2月24日报载,“金鸡和合”“香港芳 美” 两号在港做办外洋茶叶生意已有20余年,联 络地址在上环德辅道281号“新广合”。

香港德辅道西门牌129号 “金茂茶栈”,自1910年正月12日起, 各原股东将字号、 招牌、铺 底、家私、货物、账项及福建建宁府“金泰庄”之乌 龙、水仙、白茶庄底、家私、什物全盘生意顶归新东黄笛舫承受,仍用“金茂”招牌,加入“盛记”二字开张营业。

香港“裕生源号”谢连元、古聘臣兄弟、林在 田等将香港“裕茂茶庄”等生意、股份一切全盘清 点结算明白,于1911年7月28日做字卖与“裕生源 号”原占股份之“裕生春兴记”(位于庇能埠北索 直街门牌8号、10号) 谢连元承受;“裕生春兴记” 随之更名为“裕生春公司”。

因司理人身故,原设大道西349号门牌的“泉茂茶号”于1915年7月收盘。

据1915年11月初5日报载,香港紫薇街“永祥 安”开设茶叶生意,店东梁毓廷;又有梁奕佳、梁奕 俸手创之 “梁福记茶庄”, 地址位于紫薇街门牌4 号。

1916年7月23日,香港皇后大道中“陈春兰” 在《广告》中声称,该号“出口箱烟、岩茶,历久驰 名”。

尖沙咀广东道74号“茂兰号”茶烟杂货生意 1919年10月初3日全盘顶与陈永兴堂承受后,仍 用回“茂兰号”招牌,加多“兴记”二字。据1919年10月27日报载,香港永乐街“生茂 店”茶叶生意,由广东省城、澳门“生茂泰茶叶店” 支开;而以懋德堂名义始创之广州市“茂记”,原 占“生茂泰”股本银1500两整。

1921年3月初8日,杨文畴将其位于香港大道西169号2楼“菁记”所有存茶、账底及全盘生意以 价银6338元6毫1仙让与柯子靖承受, 后者遂将 “菁记”招牌取消,自行创设“坚记茶行”。

1922年2月, 永盛堂承受西营盘第一街86号 “同春茶栈”全盘货底、家私、什物、账项等,仍用 回“同春”字号,另加“茂记”二字,照常营业。

香港地区“茶楼”,主要有“云泉”“香港”“得 云居”“如心”“天然居”“岭南”及“三元”等7家;“茶室”则以“陆羽”创设较早。

以郭炜南名字注册的“云泉茶楼”,位于香港德辅道中门牌136号。1916年3月初5日,郭氏将该 茶楼名下股份顶与股友李德斋承受。

“香港茶楼”1914年由各股东在皇后大道中 街门牌145号合股创设。1916年9月14日, 吕亦佳名下所占该茶楼股东之一兆成堂股份顶与公盘承受。1918年底,股东合盛堂、同德堂、三益堂、太 原堂、兴义堂各将所占“香港茶楼”生意股份顶与 股友大成堂承受,准于1919年正月初10日交回股 份合约,收回股本溢利,并文乐轩、胡祝屏经手所 领茶楼营业牌照,书立退股字据。

“得云居茶楼”营业地址分设香港文咸东街 门牌第1号全间并通连3号3楼、大道中128号二三 楼及永胜街1号全间、2号三四楼和4号3楼。1919年正月24日,店东胡锵将所有招牌、铺底和全盘家私、什物顶与荣业堂承受。

“如心茶楼”位于大道西394号全间,初由陈 少波、 游植等人合股创立,1921年3月初8日顶与 大成堂承受。

“天然居茶楼”在九龙城中街门牌44号营业, 嗣因生意不前, 于1921年5月22日顶与合德堂承受。

“岭南茶楼”位于香港大道中门牌136号—140号。1921年11月底加入新股“同福堂福记”扩展经 营后,改招牌为“岭南福记”。

“三元茶楼”营业地址在香港上环大马路,创 设于1923年。

设在德辅道中门牌第30号的“陆羽茶室”,于1922年10月26日开市,该茶室在同日刊载的《新 张广告》中曰:“窃以伏生传经,藁饫不废;周官供馔,粉糍同罗。鸭腊羊羹,具存周礼;蒸凫炙鸹,备 见楚词。食品之讲求有自来炙。兹者,本主人精聘 名厨,广求食谱,茶面斋菜,炖品点心,请客广设, 多筵酒席,尤能包办。铺陈则雅洁无伦,招待则殷 勤备至。诸君公余之暇联袂登临,虽无三斗供李 白之豪吟,仍有三碗仿卢仝之韵事。及时行乐,乐也何如,雅人深许。”云云。

二、茶叶种类及“假茶”风波

(一)粤茶———主产广东鹤山、清远等地

1904年7月初6六日, 广东省城河南白鹤洲 “恒裕昌”、洲头嘴“远信诚”在《告白》中称:“小号自创之‘恒美’石地古劳、银针古劳,‘恒泰裕’‘美和生’银针古劳、乌龙、花香、包种茶,又‘长春’上上小种、‘长春’玫瑰小种、‘秋岩’玉兰、‘长福’小 种等茶及创办之‘远信正记’石地古劳、银针古劳、‘利泰’包种等茶,均皆精工监制,选办适宜。溯自咸丰初年始创,迄今数十年,叨蒙诸尊赏识, 幸得中外驰名。前以严防假冒,特禀请港宪恩准 ‘恒美’等茶准用‘时辰镖’嚜为记;又蒙恩准‘远信正记’等茶以‘YS’及‘HS’为记,别人不得冒效。乃奸商愍不畏法,每将‘恒美’等茶之‘时辰镖’嚜假冒,或将八卦样影射,唐文稍异而西文实同;又将‘远信正记’之‘YS’及‘HS’嚜冒效。并查 接办之家,每每专办伪货,私相授受欺骗,远涉贵 商,实属利己损人,行同娼盗。虽经迭次拿获,禀官严办在案。讵奸商贪图射利,不顾廉耻,殊堪痛 恨。兹特布告中外富商咸知,如蒙光顾,请祈细察 茶身叶色、气味馨香,与别不同,并细验‘时辰镖’ 嚜与‘YS’及‘HS’嚜内外唐、西文字,则优劣自 分,免再受所欺,小号实有厚幸然。再者,如四方 君子有能查悉假冒小号各嚜及内外唐、 西字嚜, 请通知香港文咸街‘广吉祥’内寓本号司理人便 妥,一俟禀官拿获,审讯确凿,定案后,即按件数多少,从重致谢,决不食言。”

香港摩罗上街1号“祥安茶店”(据1913年8月27日报载,店东为何让夔、何季海)1906年9月27日曾刊布 《假冒须知》:“本号亲到鹤山选办地道古劳、马耳、雨前、银针各种名茶发客,向用‘孔 雀’嚜为记,历有余年。蒙仕商光顾,驰名中外。近有无耻之徒,假冒本号‘孔雀’嚜招牌,以伪充真, 鱼目混珠,贪图射利,欺骗客商,有碍本号招牌货色。今特禀明督宪恩准将‘孔雀’嚜存案,别人不 得冒效。诚恐贾商不觉,被其混骗,是以特登报布告。如蒙诸君赐顾,请认茶色气味、‘孔雀’为记之 商标、摩罗上街‘祥安号’招牌字样并封口印,庶不致误。如有假冒本号招牌嚜头,一经查出,即禀 官究治。” 而在此1个月之前,“永祥安其珍茶店” 曾就误用“祥安茶店”“孔雀”嚜之商标装马耳茶 出售一事,登报致歉。

“江门信益何福记”1908年2月16日《告白》云:“本店向在粤东江门春砍街开张, 已历数十余年, 亲自登山采办上上嫩蕊名茶, 气味甘凉, 销售日 广,中外驰名。向用‘双凤朝阳’嚜为记。现据列位 贵商称说假冒本店字号太多,内外嚜相同,故特在香港政府禀请存案,准换商标‘双鹿’为记。嗣后如有再行假冒本店字号商标,一经查出,定必送官治 究。本店特设一栈在香港上环海旁街市左边干诺道门牌第一号寓二楼,贵客光顾,请认‘双鹿’为 记,庶不致误。”

(二)徽茶———六安茶、祁红等

1897年3月初7日,安徽新安茶号孙义顺刊布 广告《孙义顺六安茶发客》称:“本号向在六安办 采雨前上上细嫩真春茶,并加工拣选,不惜资本。向运佛山镇北胜街广丰行发售,历有一百五十余年,并无分起别行及外埠等处代售。近有无耻之徒,假冒本号招牌,或加新装,或加老号;更有不 法之徒,加‘正义顺’等字,贪图射利,以假混真, 而茶较我号气味大不相同。凡士商赐顾,请辨真 假。本号茶篓内有票四张,底票、腰票内加有人物,机器报单、面票上有‘龙图佳味’并‘秋叶图章’为记,方是真孙义顺六安茶,庶不致误。新安孙义顺谨致。”1903年6月28日, 该号又称:“本号向在安徽省采办雨前上上真春芽嫩六安茶叶,运来粤东交佛山镇北胜街广丰行发售, 历百余年, 并无分交别行代沽。近有无耻之徒,假冒射利,或 称‘新庄’,或加‘正’字,甚至有直冒孙义顺字号, 贪图射利,以伪乱真,其茶味较我号迥不相同。是 以本号特于上年(指1901年)在香港禀准港宪存 案,准用此嚜头作据,以别真伪;又在省佛禀奉各宪出示晓谕‘如有假冒孙义顺字号,许原商随时 查获送究’,各在案。惟本年(指1902年)尚有奸商 暗造伪茶,直冒孙义顺字号,运至省港掺销。因于八月间(指1902年8月)在港禀请官宪饬差在某行 内起出伪茶七十余件,拘获原人到案讯办,当官 将伪茶拆开,撤去茶箩内假冒牌名、嚜头纸,判明嗣后再有假冒,准本号随时查明禀究。因此列报, 俾众周知。凡士商赐顾,请认明本号茶箩内有‘双公仔’机器嚜头纸并《抄白告示》、腰票五张及‘秋叶图章’为据,庶免鱼目混珠。”

“新安祁南李润春笑记”在1905年10月初5日 发售六安茶的广告中称:“‘润春’ 字号向在安徽提选头春雨前嫩芽正地道六安茶,运至香港同福 泰行代售,佛山各行亦有分沽。素蒙贵地见赏,更加亲督制造,久已中外咸称。近有冒办劣茶者,贪图射利,以假乱真,哄骗主顾。诸君采办,请试我 茶味幽香,消瘴解渴,能爽精神。赐顾者须认明 ‘双狮’嚜,上有‘笑渔李记’图章方真,庶免鱼目 混珠焉。”

1918年7月27日,香港苏杭街东“昌荣”号新 到代售上等头春祁门红茶,售价为:五磅庄每箱 沽银五元,三磅庄每箱沽银三元。

中环市侧域多利街第一号B“上海华茶公司香港总发行处”1922年11月初1日广告曰:“冬至 送礼,正祁门、宁州贡茗:花篮牌红茶、孔雀牌红 茶、宝星牌红茶;省港各大公司、办馆均有出售。另有原箱散庄茶,批发极相宜。”

(三)浙江龙井茶等

“浙省汪瑞芬茶庄”自1919年6月初4日起连 续刊登《广告》:“本号在浙开设多年,专办龙井, 茶选上品,中外欢迎。近有奸徒,以次货冒充,利己损人,殊堪痛恨。自己未年(指1919年)起,每包 骑缝加盖‘用我原招包纸或翻刻本号招纸掉包次 货斩丁绝嗣男盗女娼’戳记,包内加‘龙井山品茶 图’商标,以杜假诈。”

1922年12月初4日,香港“金茂茶行”在刊布 的《翁隆盛正庄龙井茶广告(图)》中声称:“本号在浙杭开张,历百有余年,采选名峰雨前、龙井、 莲心各茶,色味兼优,久为顾客欢迎,远近驰名。 近闻有无耻之徒,伪印本号招牌,以劣质冒充,鱼 目混珠,欺人射利。贵客赐顾,欲得正庄龙井茶饮 者,或购办外埠,请至香港德辅道西广州西濠马 路(金茂茶行)采买,真是正货,其茶由本庄采办”云云。翌年正月15日,“浙杭翁隆盛”委托住港高 升街56号“东生隆”特刊《启事》予以澄清:“兹因去年冬月接粤友报告‘金茂号’刊登敝号广告一 节,阅之不胜诧异。内云敝号‘正牌龙井茶’归‘金茂’承办等语,如是似乎专卖性质,而敝号发销港粤之茶只有一种,并无正副之别。见报后当即咨 函质问该号,据该号复称系出误会,但敝号交易, 银货两交,不拘何号经办,均是顾客,诸希察核, 非冒牌也,用特登报声明,以释群疑。”

(四)闽茶———乌龙、岩茶等

1901年2月15日,寓港“珍圃乌龙庄”《告白》 曰:“本号一向选办贡品乌龙,货真价实,历蒙贵客光顾,惟近多假冒,鱼目混珠,故特禀准大宪, 将‘珍圃’字号注册存案,不许别人假冒。乃近访闻某号仍胆敢在本港冒装‘珍圃’乌龙,以伪货混充,屡有线人报知,云在某号做箱,已有确据,并 肯为引缉。但本号向存厚道,姑未深究。今特刊之 报章,自后如有再敢假冒‘珍圃’招牌者,本号已暗出花红,购线向水陆及托各火船收货人代为缉 拿,若经捕获,定必送官严究,决不轻饶。贵客光 顾(旋改为‘贵客欲买珍圃乌龙者’),请到本号面 议,务期货高价廉,幸毋买其伪货,至坏生意。”1905年6月初10日,福建建宁府“泉圃茶庄”在《告白》中称:“本号向在福建建宁府城内大甲 巷开设泉圃茶庄,专办乌龙水仙,格外认真剔选, 不惜工本,经蒙仕商赐顾驰名,历用‘芬圃’‘泉圃’‘荷圃’三号字眼,迄今二十余载。本年忽有某茶庄竟以劣货假冒本庄‘芬圃’字眼,迨经本庄查 询,据称系某客嘱其代装。本庄现与理论,惟深恐 此宗假货先有运来省港发售。如贵客买货,务祈认明茶式佳劣,以免被其欺骗,是所厚望。”

1909年5月26日, 香港永和街3号门牌 “合利号”刊布《茶枝发客》称:“小号常有上等乌龙茶枝 发客,味美价廉,光顾者请移玉到来面议。”同年8 月30日,香港上环文咸街东门牌113号“彭裕泰隆记”在《赏格高悬》中称:“本号各种岩茶,中外驰名,向用‘醒狮’嚜在港督注册存案,别人不得冒效;并蒙恩准饬差落船入铺沿途揭封查究,严拿究治。近闻无耻之徒,私在港澳密地,以伪货假冒本号招牌,欺骗诸君,殊堪痛恨。如有线人侦知报信, 拿获解案,审实究断,每綑(亦写作‘捆’)茶赏给花红银三大元;另将所执之茶俟官判后,除衙费尚有 盈余,以一半为重赏线人之资,决不食言。”

厦门打锡巷“可成茶庄”,自1921年2月21日 起刊登“武夷灵芝名色种,安溪一等铁观音。天下 驰名,须防假冒”广告至1923年底,成为发布时间 最长的茶类广告。

(五)云南普洱茶等

香港和兴西街14号“建昌号”在1916年正月 初9日《买普洱茶者注意》(次日起改为《建昌普洱茶广告》)广告中称:“本号于蒙自、云南府均设有 分号,专运‘宋聘’‘同庆’及正印‘乾利贞’‘宝和祥’等茶,大帮返港发行,而正印‘乾利贞’‘宝和祥’尤归本号所专售。倘欲买上等普洱茶者,尚祈惠顾焉。”次月25日,德辅道西179号之“同茂茶栈” 亦广告称“新到各唛大帮云南普洱茶,诸君光顾, 请移玉步”云云。

至于云南普洱茶运销粤港地区之路线,大抵 清末时期率经广西船运;滇越铁路通车后,逐渐转由越南。据民国初年史料载:“梧州、南宁等地, 有‘云茶行’。此乃经营云南茶叶之茶行,南宁尤为多见。不过有一应注意之处,此前大量云南茶叶经由广西省外运,如今已见减少,此乃其多取 道老开、经由安南出口之结果。而究其缘由,据往来南宁、梧州之间的小轮船电龙船长言之,南宁地方上,对云茶在进行抵制,皆因‘云茶行’与其他茶行相比,生意大、举止专横,遂招致反对抵 制。因此缘故,本船运送的云茶,十分已减七八, 甚为可惜可叹。”复据民国时期广西省政 府统计局统计,1926—1935年间,南宁“云茶行” 年贸易总额分别达10176515元 (国币, 下同)、 8613719元、10263443元、3734732元、1305776元、 6135190元、11200376元、13095857元、7419553元 和5021385元,年均计7696655元,稳居南宁各行贸易总额前四名。衰退之后的“云茶行”贸易额 尚且如此之多,则清末时期云南普洱茶经由南宁 与粤港地区间茶叶商贸之繁盛可想而知。

除此之外,“悦兴隆机器茶砖行”总理人刘悦 岩1902年4月初6日起《告白》称,该行设在福州泛船浦地方, 亲往高山名岩采办上等红茶片末,并 从外国购置机器,压造茶砖,工精料足,童叟无 欺,价目尤格外克己,香港地区客商可以去函购买;而在香港设有制造厂及总发行的“兴华制面有限公司”则于1922年2月17日以《声律启蒙》的 形式刊发广告称:“(中)对外。(国)对家。拒□对 (兴华)。题糕对(制面)。(有限)对无遮。(公)众 桥。私家车。(司)理对巡查。爽滑(通心粉)。清香 (寿眉茶)。芳烟有意迷杨柳,冷露无声湿(桂花)。击来暮鼓晨钟外溢利权须早挽; 制出 (银丝)玉 屑,完全国货实堪夸……”云云。可见红茶砖、寿眉茶在香港似亦有销场。

由水客运销到香港的茶叶尚有来自安南 (即 越南)者(见附表)。笔者从史料中觅得一份1908—1917年间越南茶叶出口统计表,10年间合计输出5760672基、价值总额10755516佛(卢比);其中法国输入数量为5337118基、价值9997806佛;其他 国家和地区共输入423554基、价值757710佛,而 后者应有相当一部分以香港地区为市场。

三、结语

19世纪中叶以后香港地区经济的渐趋发展,使当地的茶商受益匪浅;工作勤勉、经营有方者业务遂以日见扩增,并逐渐形成内地、粤港澳地 区及南洋一带甚至海外市场的营销网络。由于香港地区多为内地移民,五方杂处而尤以粤闽人士 居多,故饮用之茶,初时以邻近之粤省居多;嗣后 产地则遍布粤、闽、徽、浙、滇等国内产茶名区。从香港地区茶市供应的茶叶品类变化来看,则大抵有由细茶向粗茶、从“不发酵茶”到“发酵茶”过渡 之趋势;个中缘由,似不外乎受气候、饮食及茶饮逐渐得到普及等各方面影响罢。

来源:茶叶江湖

如涉及版权问题请联系删除

历经数百年变迁,“茶船古道”已不仅仅是六堡茶走向世界的一条大走廊,更成为了重要的文明文化传播古道。在这条古道上,茶文化、商贸文化、码头文化、风俗文化……各种跨地域跨领域的文化相互交汇、激烈碰撞,最后融为一体。

时光飞逝,白驹过隙。发达的现代立体交通网络,让“茶船古道”退出了历史舞台,但人们依然关注着,从历史走向未来的“茶船古道”蕴藏着何等的历史文化研究价值,给沿途地区带来了怎样的深远影响……

01

茶楼文化广流行

晨曦初开,梧州城渐渐苏醒。城里的“老字号”大东大酒家开始迎来一天的繁忙:服务生提着大水壶蝴蝶穿花般奔忙在茶桌之间,茶客们高声叫喊着“加水”,铁观音、普洱、六堡……一壶壶热腾腾的茶水被端上来,又消失于茶客们的吻喉之间。接下来,太子茶、下午茶、夜茶……一趟赶一趟的茶市接踵而来,直至夜深。

上世纪90年代,港澳地区仍有茶客喜欢到当地的老式茶楼喝茶聊天。(网友“品味者提供”)

对于上述的热闹场景,“老梧州”都不会感到陌生,因为多年来,茶楼文化在梧州始终盛行,梧州人也大多形成了到茶楼“叹茶”的习惯。据我市作者陆献强撰写的《驰名粤桂港澳的大东酒家》一文介绍,大东大酒家前身是1928 年建成的南华酒店,南华酒店开业后“每天顾客盈门,官商、平民宴客都以在此饮茶为荣。”

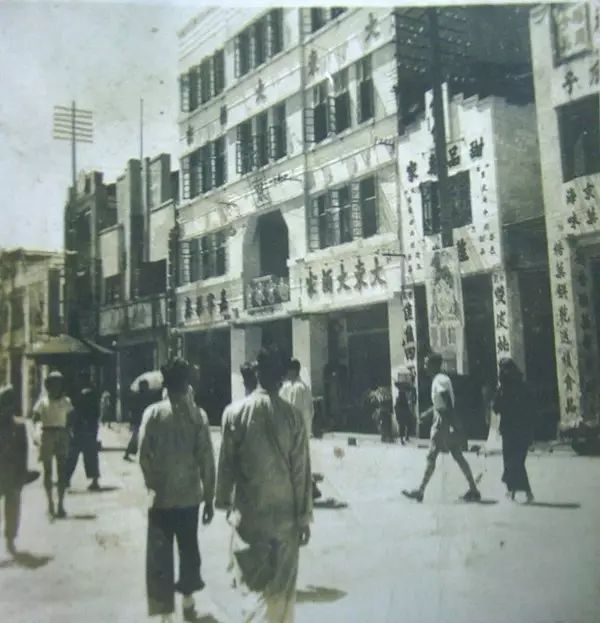

民国时期的梧州大东大酒家。它的前身是1928年建成的南华酒店,南华酒店开业后每天顾客盈门。(网络资料图)

梧州作为“茶船古道”上的一个重要中转节点,茶楼文化的发展在上世纪初期已非常明显。学者招荫庭经过考证认为,清末民初,梧州市区内的茶酒楼就有二三十家。1921 年至1937年上半年,梧州市的茶酒楼达到了60多家。

88岁的刘福生是梧州茶厂创始人之一,上世纪50年代初,他刚转业到梧州,就被梧州的茶楼文化所吸引。“那时候,酒楼和花艇是梧州茶客喝茶最集中的地方。我记得大东大酒家几百张茶桌经常坐满茶客,人们在此呷茶、娱乐、议事、交易等,酒家生意火爆。”时至今日,刘福生仍清楚记得以前梧州茶楼酒家里的热闹情景。

如此火暴的茶市不独梧州特有。在六堡茶输出的“茶船古道”沿线,茶楼文化已经渗透到社会各个阶层,成为人们日常生活中不可或缺的部分。在《栗香随笔》中,清人金武祥早就记录了光绪前期的茶寮状况,“广州北门外多坟,弥望皆是,市廛尽处有快阁,为行人茶憩之所……这种简易的路边茶寮被称为‘一厘馆’(当时每毫钱于72 厘)”。不久,广州又出现了“二厘馆”,这种茶肆有固定桌凳,除了茶水,还提供点心糕饼。到了后来,为了满足社会上层的求,环境设施相对完善的茶居和茶楼又应运而生。茶寮与茶楼两者在发展过程中互补长短,逐渐合而为一,成为了如今的粤式茶楼。

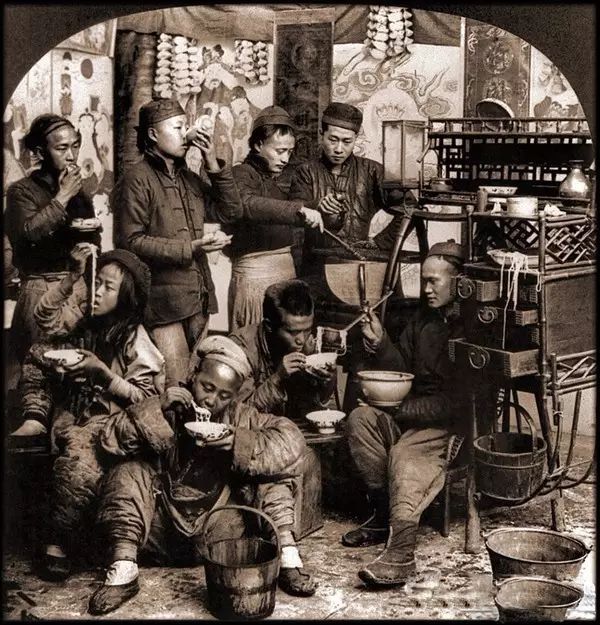

清朝中晚期,广东地区路边的茶寮摊点是劳苦阶层饮茶、吃饭和休息的场所。(网友“粤人”提供)

遍地开花的茶楼食肆,拉动了整个西江流域的茶叶消费。《清稗类钞》中有记,从梧州到广州,乃至港澳地区,巨大的消费市场吸纳着各方茶叶,其中包括六堡茶在内的“广西青茶”从清朝中期起,就是两广地区茶楼必备的一个品种。

迅速发展的茶楼行业拓宽了消费市场,日益壮大的茶叶产业又反推茶楼行业加速发展,两者相辅相成,互促共进,这使得六堡茶通过“茶船古道”得以参与到了两广地区饮茶文化的百年演变之中,并起到了推波助澜的作用。只要稍加留意,我们不难发现,两广地区的茶楼文化与“茶船古道”的成型期和成熟期是高度吻合的,两者都在清朝中后期完成定型,然后进入发展的高峰期。

“珠三角、香港和澳门地区茶楼文化的兴旺发达,与六堡茶产销两旺以及‘茶船古道’的运输保障有着千丝万缕的关系。”一直较为关注发掘“茶船古道”历史意义的梧州中茶茶业公司副总经理蔡一鸣说。

02

精神纽带连南洋

马来西亚茶人黄锦照对六堡茶怀有别样的情愫,在长达十多年的时间里,他一直从事六堡茶的推广和销售工作。2012 年4 月,他曾专门造访梧州,“寻根探源”六堡茶的文化和历史渊源。

“家人特别喜欢喝六堡茶,六堡茶伴随着我长大,我小时候,爷爷买六堡茶一买就是一大筐,家里人能喝上大半年。我觉得,生活的滋味,在每日一杯的六堡茶中感触最深。”当时,他接受本报记者采访时,还专门说到马来西亚华人对于六堡茶的喜爱,“当地华人认为六堡茶具有独特的药疗功效,所以当地的一些中药店也将六堡茶作为药材卖。如今,六堡茶已成为马来西亚华人消费和收藏的宠儿。吉隆坡有50 多家茶行,大部分有六堡茶销售。”

“广丰汇”茶行是六堡茶在马来西亚的一个经销商。(梧州中茶茶业公司提供)

作为茶叶的运输水道,“茶船古道”在中国茶叶运销史上极其独特,而对于我国桂、粤、港、澳等地以及东南亚地区而言,这条水上贸易通道所带来的影响更为深远。在梧州学院中文系副教授、长期以非物质文化遗产为研究方向的何华湘看来,“茶船古道”支撑着民生发展,孕育着城市繁荣,沟通着不同地域的多元文明,滋养着海内外无数民众的日常生活和精神家园。

“在水文化、茶文化的浸润下,‘茶船古道’更似一条和平纽带,默默地创造出财富,延续着希望,联结了乡愁,承载起珠江水系人民和东南亚侨胞的共同记忆。”何华湘说,从合口码头装船、驶过大江小河、甚至漂洋过海去到异邦的六堡茶,既可为穷人解烦渴,也可助富人添风雅;既是清心之佳饮,也是救急之验方,甚至是游子们排遣思乡之情的良药。

一直关注六堡茶历史文化的梧州茶厂党委书记何志强也认为,中国通过“茶船古道”向南洋输出劳务的同时,也输出了六堡茶。“可以这么说,大约100 多年前,六堡茶就是南洋华工生命中的伴侣,特别是在马来西亚锡矿区,它是矿工和矿老板祛暑保健的必备饮品。”

据1931年汇编的《中国海关总税务司统计科资料》记述,进入上世纪初期,广东海关每年输出茶叶都超过1 万吨,当中很大一部分是输出到南洋和北美地区的六堡茶,而外输华工随身所带离岸的六堡茶更是难以统计。

据1951年出版的《中国茶讯》记载,“除在穗港销售一部分外,其余大部分销南洋怡保及吉隆坡一带。五堡茶多销南洋大埠……它的消费对象,大部分为工人阶级,尤其是南洋一带的矿工,酷爱饮用六堡茶。”5 月19日晚,梧州茶商苏召华接受记者采访时也提到,其祖父苏柏刚在六堡镇经营“盛源”茶庄,“到了上世纪三四十年代,‘盛源’茶庄主要向南洋的茶庄供应六堡茶,卖的几乎都是‘矿工茶’”。

马来西亚资深茶人赵美玲在接受《三联生活周刊》采访时,曾经详细解释了南洋矿工喜爱六堡茶的个中原因。她说,南洋地区气候炎热湿润,锡矿里的工人经常头顶烈日,膝盖以下长期浸泡在水里,容易中暑、得风湿病、发瘴气,工人们发现那些常喝从家乡带来的六堡茶的人很少得病,六堡茶因此在矿区广为流行。

直到如今,六堡茶在东南亚地区仍然备受青睐。在百年之间,出口南洋的六堡茶已融入到东南亚华人社会的各个阶层。

《三联生活周刊》曾经刊发文章,介绍马来西亚的老字号六堡茶茶行,怡保旧城里的梁瑞生茶行就是其中一家,那里出售的“四瑞”牌六堡茶在大马地区家喻户晓。在这家茶行的门口,有一个硕大的木箱,分成两格,装的是不同年份的散装六堡茶。木箱背后是堆砌起来的陶缸,全部填满了用塑料袋分装的六堡茶,每个袋子里放一张简陋的黑白印刷纸,上面醒目写着“顶旧六堡茶”。“店家之所以要强调‘顶旧’,是因为大马华人喜欢有陈味和药味的茶,六堡茶独特的‘槟榔香’完全符合大马华人的口味。”赵美玲接受《三联生活周刊》采访时对此也作了分析。

《三联生活周刊》还介绍说,早已结业的陈春兰茶行曾一度成为大马地区经营六堡茶最具影响力的茶庄,在大马各地都设有分号。在陈春兰茶行的兴盛年代,它在怡保的分店每三个月就要进口300 箩筐六堡茶,每筐重量100 斤。当时一个小小的店面都雇了8 个店员,每天业务繁忙,既要批发给当地的酒楼、杂货店和锡矿场,还要卖给普通市民。

现存当年陈春兰茶行分销的“宝兰”牌六堡茶,其外包装上标明了茶行的地址、商标,以及出口印章。(梧州中茶茶业公司提供)

岁月流转,总有一些故事沉淀。透过这些的故事,我们不难窥见,顺着“茶船古道”而去,最终远渡南洋的六堡茶,早已渗入到了当地华人的生活、思绪与血脉当中。

03

区域交流渐活跃

“茶船古道”为远方的大城市带去了茶叶,也为沿线偏远山区带来了近代文明的光辉。

“‘茶船古道’是古时六堡镇乃至梧州与外面世界联系的桥梁之一。”六堡茶国际交流促进会会长、土生土长的苍梧六堡人陈伯昌说,在古代,单靠人力肩挑背扛徒步行走,六堡茶不可能穿州过省、漂洋出海。有了“茶船古道”,有了贸易流通,五堡、六堡这些偏远之地,才与外界有了联系和沟通。

据陈伯昌介绍,“茶船古道”带来的变化之一,就是促使了人口的流动和迁徙。“以前在六堡做茶叶生意的基本是眼光独到的广东商人,譬如苏家和邓家,现在他们的后人还居住在六堡镇里。”

在六堡镇九城村,生于1870年前后的陈甫苍在30岁左右就外出贩茶,沿着“茶船古道”跑遍西江沿线的各大码头商埠,甚至远达香港、澳门。在佛山地区,他曾以茶叶为礼,向当地寺院的僧人学习了不少变戏法的技艺。每到年关岁尽,回家过年的陈甫苍所表演的“舞百戏”(变戏法),以及他讲述自己经历的“古仔”(故事),就成了村里必不可少的传统保留节目。陈甫苍的儿子陈成联今年已81 岁,在忆述父亲往事时说,从这些“舞百戏”和“古仔”中,村人对外面的世界有了简单的认识,同时也产生了美好的憧憬。后来,村里不少的年轻人随着“茶船古道”走向了外面的大世界。

除了茶叶,广西与广东、香港和澳门地区之间的经贸往来也因“茶船古道”而流动不息。陈伯昌说,六堡镇的茶叶、柴、竹、木、炭,沿着“茶船古道”源源不断地被运送到珠三角地区,然后输出到世界各地。而我国沿海地区的日用百货甚至外国的食盐、香蕉、布匹等物资,以及经济发达地区的科技文明火种,也随着“茶船古道”进入大山,加速了六堡茶区乃至苍梧县的文明进程。“以前,我祖父陈普生在九城村开的缝纫店有两台德国进口的缝纫机。这两台缝纫机就是从国外运到广州,再通过‘茶船古道’运回九城村的。”

茶叶顺着“茶船古道”不断输出与交易,让茶商、茶贩也得以走向更加广阔的地区,眼界大开,并与外界有了更多的联系。

在上世纪30年代起,苏召华的祖父苏柏刚因六堡茶的出口生意,经常往来于南洋地区。即便在上世纪40年代漫天战火之中,苏柏刚依旧乘搭海轮前往马来西亚洽谈生意。苏柏刚的儿子苏金润,在六堡合口街创办了“三记”茶庄,也不时跟随父亲外出南洋地区洽谈生意。

1940年,苏金润娶了一名“新加坡媳妇”,并带回六堡的家中,这段“异国恋情”在当地一时引为佳话。如今提起此事,苏召华仍津津乐道:“三叔苏金润到新加坡谈生意,娶了‘三姆’(三婶)回来。‘三姆’娘家在新加坡也是做生意的,有了这层关系,‘三记’的茶叶生意在南洋就做得更顺了。”

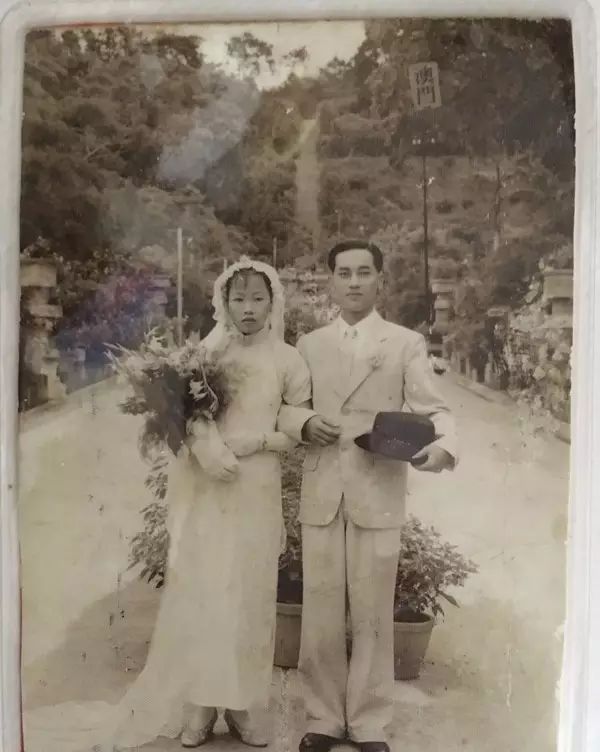

1940年,“三记”茶庄老板苏金润在澳门迎娶了“新加坡新娘”,之后家族的茶叶生意在南洋越做越顺。(记者杨麦 翻拍)

04

习俗渗透融一体

“茶船古道”不仅促进了地区之间的文化交流,还潜移默化地影响着沿线居民的日常生活习惯。

六堡茶的种植与输出,除了满足“茶船古道”沿线及辐射地区群众饮茶解渴、怡情的需求,也让以茶入药成为了很多地方群众的习惯。据清代医家赵学敏所著的《本草纲目拾遗》中记载,自清朝起,广东东莞民间就有服用脂麻薯油加茶叶煮煎的“研茶”的风俗。晚清小说家吴趼人更在其作品《劫馀灰》中提到,肇庆有一种以黑茶为底,加入广藿香、苍术、连翘、厚朴、柴胡、防风等药材制成的“午时茶”,用于疗理外感风寒、内伤食积等症状。

郑映彬,梧州茶厂在广州的一位经销商。或许是因为常年经销六堡茶的原因,他对于珠三角地区以前用六堡茶入药的这个风俗记忆特别深刻。8月19日,郑映彬接受记者采访时,还特意聊起了这个风俗,“上世纪七八十年代,我曾在珠三角多个城市居住过。我至今还记得,那时广州、佛山街边的中药铺基本上都会有六堡茶销售,有人肠胃不好看中医时,老中医经常会在方子里加点六堡茶,并建议患者常饮六堡茶。”

在南洋地区,当地一些中药店至今还将六堡茶作为一种药材进行销售。在梧州市苍梧县六堡镇的产茶区,当地人同样喜欢把“头层”(最上等)六堡茶和“老茶婆”(霜降后采摘的老茶叶)作为“看家”的药物。六堡镇四柳村的老茶农易守成说:“每遇家中老人小孩头痛发烧、身体不适,村民就会用收藏的‘头层’六堡茶和‘老茶婆’加入其他药材,煎成药茶,给病人服下,经常都能茶到病除。”

在我国南方地区,把茶叶作为重要礼物送赠好友、贵宾,是一种普遍的习俗。茶学泰斗庄晚芳在《饮茶漫谈》中谈到,两广地区的居民认为茶树只能从种子萌芽成株,不能移植,否则就会枯死,因此把茶树看作一种至性不移之物。因而民间男女订婚以茶为礼,男子向女方下聘礼叫做“落茶礼”,女子接受男方聘礼叫做“受茶”或“吃茶”,并有“一家女子不吃两家茶礼”的谚语。这种风俗习惯在“茶船古道”辐射的区域之间相互渗透强化,最终融为一体。

1936年,梧州地区一个新娘在其嫁妆前留影。当时,女子出嫁,茶叶是不可少的陪嫁品。(网友“_18210*”提供)

现在苍梧县六堡镇经营茶庄的老茶人蒋永春,对于当地“落茶礼”风俗如数家珍:“‘下聘’的时候,鸡公、猪肉、面条、烟酒、‘茶谷’(由茶芽制成的上等茶叶)要成双。‘送日子’(女子出嫁)的陪嫁品里面,除了鸡公、猪肉、面条、烟酒、‘茶谷’以外,还要有槟榔,所有的东西必须成双。‘下聘’和‘送日子’能够送出多少东西,要看家里的财力,但不论财力大小,两包‘茶谷’是必须要有的。”如今的“茶船古道”只剩下了昔日的影子,但它作为六堡茶历史发展、西江水道沿岸城市经济变迁、我国与东南亚各国友好往来的历史见证却不会被磨灭。

“在当今社会,我们更需要将‘茶船古道’当作历史文化遗产予以理性尊重和保护,尽快抢救与之相关的物质文化遗产和非物质文化遗产,打捞散佚在口耳之间的个体叙事和集体记忆。”何华湘说。

梧州市委党校科社教研室副主任吴海也认为,“‘茶船古道’见证了梧州六堡茶产业的发展历程,对其进行挖掘和研究,对于多视觉探索梧州经济社会的发展思路具有现实意义。”

来源:广西六堡茶网

如涉及版权问题请联系删除