禅卧一柱香,茶枕半瓯泉;寒门出桂子,恶水度花莲。

西天伴佛苦,东土遇仙难;芸芸众僧愕,禅茶一味闲。

我们中国人,常常以“博大精深”自诩。但是,我们中国人,不会以“博大精深”自欺。说到“博大精深”,我们中国人总是盛气十足。但盛气归盛气,这一盛气之中,绝不含凌人的意思。因为,我们中国人的盛气,是有容乃大式的,是兼善天下式的。不像小气的东洋鬼子,吃人家饭,穿人家衣,却虚伪奸诈,不敬衣钵。也不像流气的西洋鬼子,干海盗事,发战争财,却厚颜无耻,横行霸道。在我们中国的“博大”里,有属于自己的基因(科学的说法),也有来自外部的宿命(佛家的说法)。我们因“外来”而“博”,“外来”也以我们为大。这一你中有我,我中有你,中国盛气的“博大”,在数千年里,在许多地方,都留下过难以磨灭的,深刻的印迹。其中最尽人皆知的,就是在我们中国落地生根,开花结果的“禅茶”。有时候,人们又会管它叫做“禅茶一味”。

“禅”是舶来之物。“禅”字在梵语里的意思是“静思”(“梵”字在佛教典籍中,是传说创造文字的人。“梵语”是古印度的书面语,佛经原著,都是用“梵语”来书写的)。佛教传入我们中国四百年后的公元520年,一个天竺和尚(“天竺”是印度的古称),来到中国,正好赶上,中国历史上文化发达却思想混乱的“南北朝”时期。这个和尚,鸿运当头,南朝的梁武帝,以高规格礼遇,将他“迎至金陵”。因为此时的南梁王朝,正值“处处见庙宇,家家有僧尼”,举国上下,一派佞佛景象。梁武帝是个会立法的皇帝,更是个会立佛的皇帝。他还是我们中国第一个以“儒释道”三教精神,治国,治官,治民,并把佛教当成国教的皇帝。这个时候,这个和尚,带着佛家禅宗思想到中国来,真可谓赶上了天时,碰对了地利,凑准了人和。这位来得巧的和尚,就是天竺禅宗第二十八祖,天竺人,“菩提达摩”。中国正宗心印派“禅”缘,就是从他“菩提达摩”开始的。之后,有了“二祖”。“二祖”之后,又有了“三祖”。“三祖”之后,又有了“四祖”。“四祖”之后,又有了“五祖”。“五祖”之后,又有了“六祖”。还有了“五家七宗”。还有了“南宗”、“北宗”。他“菩提达摩”做了“东土初祖”。也有人管他叫做“中华初祖”。

“茶”是我们中国的土产,是土生土长的土货。“土”的意思,指的是“乡土”的“土”,指的是“故土”的“土”。因为我们中国,是“茶”的原生地,是“茶”盛气的家园。

关于“茶”的原生地,有个西洋鬼子,另有一番“高”见。十九世纪初,这个西洋鬼子在印度服兵役时,见到那里有树高叶大的野生大茶树。他以“高”,以“大”,以“野”为根据,得出印度茶树的树种,就是茶树的原种,印度即茶树原生地的结论。很显然,这个西洋鬼子犯了一个站得不够高,看得不够远的错误。作为一个军人,如此错误犯在枪杆子上,就算跑靶,大方向总还不至于错。但作为一个学者,如此错误犯在笔杆子上,所失毫厘,恐怕除了千里之谬,还有千年之差。我们中国两千多年前,就有一部释词述物的小书,书名叫做《尔雅》,书中就有关于野生大茶树的文字。由此可见,这位西洋鬼子,还犯了孤陋寡闻的错误。其实,距离他所见印度野生大茶树不远的地方,也就是相同纬度的东方,正有着一片神秘的原始森林。在那里,生长着很多参天的野生大茶树,不仅如此,还有又古又老,树野叶大的“茶树王”呢。那个地方,就是我们中国的云南与四川。

我们中国“茶”的盛气,在西“禅”东进时,已经迎春秋,送冬夏,留香四千多年。而且还在花样翻新,步入精彩,走向前无古人,后无来者,堪称古典“茶”辉煌的顶点。那就是西“禅”东进二百多年时的大唐盛世。那就是西“禅”东进六百多年时的北宋末年。那就是西“禅”东进八百多年时的朱明王朝。在我们中国“茶”业史上(也是世界“茶”业史上),这三个阶段,都是划时代的路标。在大唐盛世里,古典的中国“茶”,气象万千,繁荣空前。在北宋末年里,古典的中国“茶”,走火入魔,工巧绝后。在朱明王朝里,古典的中国“茶”,洗尽铅华,返朴归真。八百年间,古典的中国“茶”,创世纪,绝人寰,空前中外,绝后古今,顶封了“茶” 的古典,绝顶了“茶”的经典。

这八百年,是我们中国“茶”,脱胎换骨的八百年。这八百年,也是心印“禅”派,塑身造型的八百年。在这八百年间,“禅”意“茶”香,相视莫逆,相映成趣,相濡以沫,相得益彰。渐悟顿悟,物竞天择,藏于名山,传之其人。“茶”最解“禅”的孤诣,“禅”最服“茶”的盛气。“禅”“茶”相投一味,互志风情。“茶”香给“禅”意提神醒脑,去春困,解秋乏,驱夏暑,逐冬寒,推“禅”梦渐门,现“禅”灵化境。

“禅”境心法,在五花八门启迪心智,各种各样崇尚慧觉的心法中,个性最为鲜明。跟一些只见手段,不见目的,只谈方法,不论结果的心法相比,“禅”的表现:是单纯,是直接,是洒脱,是练达,是不多事,是少废话,是没有迷途,是不会迷失,是没有招式,是不会沉醉。就像我们中国“茶”的心法——法道,法天,法自然,见心见性,感天动地。

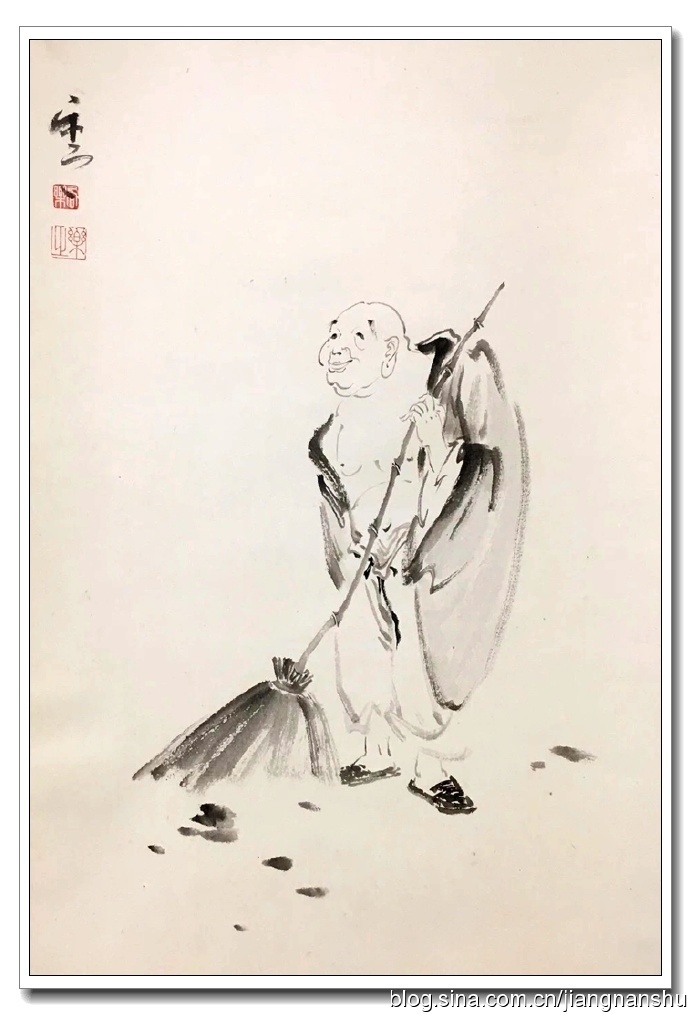

不过,“禅”又是柱无根的“香”,有的时候,如果不用缠着布条的小竹棍去杵上一杵,就无法做到名符其实,表里如一。这条小小的竹棍,后来功能放大了,成了法器。在造型上,更加庄严,在法力上,更加凝重,并且有了一个神圣的名字——禅杖。禅杖的故事,就是从它用来“杵”醒困禅人讲起的。禅杖最初的造型,只是一根头上缠着布条的小竹棍。任务是在参禅人打瞌睡时,派过去杵上一杵。

我们中国的“茶”,则是长流的水。在“禅茶一味”的深入浅出中,携来百侣,流者途殊,香者归同。讲究的是:苦去同源,甘来一体,苦尽甘来,甘苦轮回。因为,“茶”苦离心甜最近,离渴望最近,离唤醒最近,离理想最近。

我们中国的“茶”,生性少言寡语,从不僧面佛面,虽以苦口张本颜色,却令世人心生敬畏。所以说,我们中国人的含蓄像“茶”。我们中国人的智慧也像“茶”。我们中国人的觉悟更像“茶”。西周初年,“太公望”(也就是“姜牙”,也就是“吕尚”,也就是“姜太公”)随武王伐纣。占卜结果不吉,“太公望”不信邪,把不吉的龟甲兽骨拿过来,丢在地上,用脚踩碎。然后,“太公望”率领大军,打了胜仗,掀开了西周王朝数百年历史的扉页。“太公望”所表现出的觉悟,“太公望”所张本出的颜色,“太公望”所揭示出的敬畏,无不径自我们中国的“茶”:有入味的“香”(“香”是指“道”),有尽心的“苦”(“苦”是指“志”),有造型的“水”(“水”是指“势”),有法相的“神”(“神”是指“智”)。不输于芸芸众僧的善果,不逊于“恶水”之中的“花莲”。虽然没有取道“观音”的多面,但却道出了“观音”的“善”变。芸芸众僧说,“禅”的深入,令人成佛。芸芸众生说,“茶”的浅出,使人成圣。

我们中国的“茶”,就像一支镜子。一支恭人祺己的镜子;一支洗心革面的镜子;一支博大精深的镜子(又“博大精深”了);一支透彻数千年的镜子。对于我们中国“茶”的这一盛气,最为心知肚明者,洵属与之互为君子(“寒门”之“桂子”)又互为知己(“恶水”之“花莲”)的“禅”家也。

【摘自2008年第5期《吃茶去》杂志;作者:罗向宇(北京),原题为“禅茶”】

古时候,中国的文人们都喜欢将自己心中的不忿或是现实的生活写入诗歌之中,因此中国的诗歌丰富多彩,既能抒发情感,又能表现现实。

而茶诗也是在这样的文化之中应运而生。茶诗大多由文人雅士在品茶之中创作而出,或写出茶之滋味、或写出饮茶情绪等等。

今天我们就从历史上的那些著名茶诗,来寻找一下关于贡茶的历史吧。

⻄晋左思的《娇⼥》诗也许是中国最早的茶诗了“⼼为茶荈剧。吹嘘对鼎”。

写的左思的两位娇⼥,因急着要品⾹茗,就⽤嘴对着烧⽔的“鼎”吹⽓。与左思此诗差不多年代的还有两⾸咏茶诗:⼀⾸是张载的《登成都楼》,⽤“芳茶冠六清,溢味播九区”的诗句,赞成都的茶;

⼀⾸是孙楚的《孙楚歌》,⽤“姜、桂、茶出巴蜀,椒、橘、⽊兰出⾼⼭”的诗句,点明了茶的产地。到唐宋以后,茶的诗词骤然增多,这些茶诗茶词既反映了诗⼈们对茶的宝爱,也反映出茶叶在⼈们⽂化⽣活中的地位。

自唐以后,历代的名茶绝大部分被列为贡品,每年最早采制的新茶首先派专人送入皇宫,供皇帝享用,往往是为了表示特別的恩宠,皇帝才舍得用茶赏赐亲信的大臣。

唐代柳宗元在《为武中丞谢赐新茶表》一文中写出了得到皇帝赐予的一斤新茶后的诚惶诚恐、欣喜无限的心情:

“臣某言,中使窦某至,奉宣旨赐臣新茶一斤者,天睠忽临,时珍俯及,捧载惊忭,以喜以惶。……衔恩敢同以尝酒,涤虑方切于饮水,抚事循涯,陨越无地,臣不任感戴欣忭之至。”

纵观古今诗词,它们都有一大共性,那便是社会职能。透过诗词,我们不仅能够体会到作者的情绪表达,思想内涵,更能从中观察出当时的社会民情,风气习俗等。

宋代茶饮风俗形式,在其历史时间与空间具有时代的特征、社会的特色。在宋代,全国范围内出产茶叶200多个品种。其中,皇家的贡茶最具有代表性。

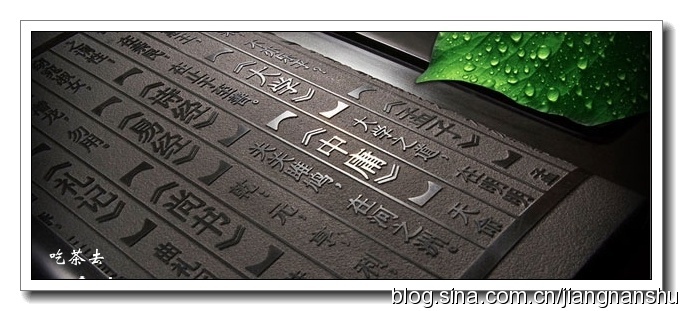

北宋王朝初立,宋帝设立茶局,派重臣督造皇家御茶,他们最终选定福建建州凤凰山北苑贡茶为皇家御茶,旷世奇茗也由此诞生,掀开了中国茶叶史上新的篇章。据记载,皇家贡茶“龙团凤饼”为宋真宗时期宰相丁谓所创,小“龙团凤饼”是宋四大书法家、福建转运史蔡襄所造。

宋徽宗年间,郑可简改制的“龙团胜雪”成为中国制茶史上的一个神话,至今无法超越。

宋代贡茶之美、茶叶之精,使得大量文人墨客为之倾倒。饮茶不仅成了人们物质生活的重要组成部分,而且进入上层社会的精神生活,成为文学艺术的主题之一。

在“两宋”时期,先后有180多位诗人、词人用文章赞颂宋代贡茶,诗词达400篇。宋代的贡茶记录着宋代人深耕茶史的足迹,记录着宋茶创造茶史的辉煌。建茶入诗,比比皆是。

北宋文学家苏轼把佳茗和佳人联系在一起,写出了“从来佳茗似佳人”的佳句,为人们所传诵。

陆游写了300多首茶诗,成为历代诗人中写茶最多的一位。陆游对建茶更是情有独钟,他入闽做茶官,就生活在建茶之地建州。“建溪官茶天下绝” 的名句,出自于他的《建安雪》。

欧阳修在病中喜得建茶,品尝之余,遂作《和梅公仪尝建茶》。“莫夸李白仙人掌,且作卢仝走笔章”,这是梅尧臣的诗句,是说北苑“龙凤团茶”可以比得上“仙人掌茶”,也可与“阳羡紫笋茶” 媲美。

宋人欧阳修《龙茶录后序》中说,“茶为物之至精,而小团又其精者”,当小龙团被列为贡品以后,更是难以得到。当时的皇帝宋仁宗也非常珍惜,就是辅佐他左右的大臣也不易得到赏赐。

只有在“南郊大礼,致斋之夕”四位高级臣僚才共同分得一饼,分割成四份各自带回家中宝藏,仅是在贵客到来时,才拿出来传观展玩。

珍贵如此,无以复加。宋代文人王禹偁在《恩赐龙凤茶》一诗中说:“样标龙凤号题新,赐得还因作近臣。”“爱惜不尝惟恐尽,除将供养白头亲。”

此外,黄庭坚的《谢送碾赐壑源拣芽》,杨万里的《谢木媪之舍人分送讲筵赐茶》诗中都专门吟咏了赐茶之事,这些可以说是最上层的赠茶习俗。

到了元代,贡茶一直是传统的团饼茶,也还在沿用宋代的龙团茶制法,龙凤团、密云龙的名称仍在。元代皇帝也经常赐给大臣贡茶,“讲筵分赐密云龙”。

龙团茶仍要经过碾末,然后烹点。大臣虞集写过这样的诗句:“摩挲旧赐碾龙团,紫磨无声玉井寒。”宰相耶律楚材写道:“黄金小碾飞琼屑,碧玉深瓯点雪芽。”品饮贡茶的这种情趣与宋代别无二致。

但是在民间及士大夫私下的品茶生活上,元代渐渐发生着转变。元代诗人汪炎昶在《咀丛间新茶二绝》中,写他摘取新茶直接咀嚼,感觉极有韵味,不经过复杂的制作,尝到了茶叶的本真滋味,诗中写道:

非常有意思的是,为皇宫修贡的武夷地区,也在大量生产散茶,而且散茶居于主流。元诗人蔡廷秀在《茶灶石》诗中写道:“仙人应爱武夷茶,旋汲新泉煮嫩芽。”

这个茶灶石,就是南宋儒学大师朱熹在武夷讲学时经常品茶的地方。朱熹当年所饮之茶,应是散茶无疑。当时朱熹带领学生亲自种茶采茶,品饮的就是制作简单而不失真味的芽叶散茶。

这滞后于茶事发展的状况,是一种恪守陈规的作法,从概念上人们仍以加工繁琐的龙团为精品。

但洪武二十四年九月(1391年)明太祖朱元璋下发了一道诏令:“岁贡上供茶,罢造龙团,听茶户惟采芽茶以进。”正式宣布皇室不再需要团饼茶了,这道诏令成了炒青散茶取代蒸青团茶的转折点。

明太祖的这一诏令,的确起到了分水岭的作用,从此,散茶成为绝对主流,由此炒青也成为主流制茶方法而延续至今。明太祖朱元璋为什么特意下发这么一道诏令?

明人沈德符在《万历野获编.补遗》卷一中说:“国初四方贡茶,以建宁、阳羡茶品为上。时犹仍宋制,所进者俱碾而揉之,为大小龙团。

诗人张岱曾在诗文《曲中妓王月生》中写道:“白瓯沸雪发兰香,色若梨花透窗纸。”从这句诗中可以看出诗人对于茶叶的香气以及颜色作出自己的评价,并且描绘出了茶水清澈透亮的感觉。

这证明明朝的诗人更加赞赏茶香清幽似兰,茶色清淡透亮的茶品,不再只关注于口感,更加注重茶的品质。

清代茶诗数量庞大,也有许多著名诗篇。如高鹗的《茶》诗:"瓦铫煮春雪,淡香生古瓷。晴窗分乳后,寒夜客来时。漱齿浓消酒,浇胸清入诗。樵青与孤鹤,风味尔偏宜。"

边寿民的《好事近·茶壶茶瓶》词:"石鼎煮名泉,一缕回廊烟细。绝爱漱香轻碧,是头纲风味。素瓷浅蓝紫泥壶,亦复当人意,聊淬辩锋词锷,濯诗魂书气。"两首诗词都在淡雅之中,透出无限韵味。

当然,我们不得不说的是,清代最善写茶诗的可能还是乾隆皇帝。茶在这位"康乾盛世"主宰者之一的生活中,是具有重要地位的。

相传,当他85岁要退位时,一位大臣谄媚地说:"国不可一日无君啊。"乾隆皇帝则回答说:"君不可一日无茶啊。"就是这位皇帝,撰写过几百首茶诗。其中有一首专门写普洱茶的:

这是一首乾隆皇帝赞美普洱茶的茶诗妙句,乾隆尤爱普洱,曾作御制诗赞普洱多首,诗中多为极尽赞颂之语,写出了诗人饮罢普洱之后的愉快心情及对普洱的喜爱之情。

纵观我国的茶文化,以茶作诗为载体起起伏伏发展。尽管茶文化有过落寞的时候,但茶诗却依然在诗歌发展之中占有一席之地。

锣鼓听响,听话听音。“蓄音喉指间,得意唱奏外。”意,是心上之音,不是语言文字的表面文章。

当年,在灵山法会上,释迦随手拈起一枝花,众人皆愕然不解,只有迦叶展颜一笑。禅宗就是在这悄然无声,优雅寂静中降临尘世的。

以心印心,以心传心。禅,首先,作为无声的艺术,炎炎文章,尽在舌底鸣泉。它打破了线性思维,进入非线性思维。可由“拈花示意”或参话头牵引出大疑情,“情接万古,思接九荒。”用天真圆明的心感受宇宙真理,迎接智慧具足的人性。

其次,禅是象外之象,意外之意。在无做无为的静谧中,引爆激情,流露出天然智慧,归根复命。

所以禅宗,“不立文字,见性成佛。”从这种独特的传教方式上,不难看出,禅的教旨,在于突破我们现已掌握的文字思想,现有的文明,对宇宙万物向更深远的范围去探索。让我们从不切实际的虚妄的欲望,从别人塑造的“幸福”、“成功”的概念里,从传说的教条禁锢中摆脱出来。让心灵得大自由,得大解放,澄净澄明澄怀素味。

在这种单纯和质朴中,才能扑捉到生命中的真。

不知禅味,难知茶味。

喝大碗茶,一饮而尽,为了解渴;细细品茗,才能品到茶魂,品到茶的味外之味。就像很多人读过很多书,一目十行。如果翻阅后能说出书中一二事,就自诩为过目不忘。其实,各人心里有数,大多数人不过是自欺欺人,“五柳先生”遍地都是:好读书,不求甚解。饮茶的门外汉认为,茶叶纤细者必定味同甘露,粗大者不过糟粕而已。

茶的味外之味,不是一般人在任何时候都能领悟到的。正如读书,也不是端起书本,粗粗浏览一下,找几个哗众取宠的新词、语不惊人死不休的新观点就能解决的。

读书、饮茶追求的是回味无穷。有些人把书本只作寻章摘句的渊源。这样,既使翻尽万卷,也可以说没读通一本。哪里知道味外之味。吃糖很甜,但吃多了反而酸。饮茶起初会觉得有些苦,不久,则“不胜其甘”。

很多人,一谈茶就提多少钱一斤,那个山头长的。这些与禅无关;经常听茶界“高人”言必谈口感,那款茶什么香,什么色,什么形,这些与禅亦无关;还有人高深地谈及循经走脉的体感。果真如此,倒是离开了凡夫俗子的造作,顺着这条路径,在往前走,就可达到无心的觉悟境界。

茶是万物之中至清至德的高贵灵物,在药为万药之王,在饮品为心灵之饮。介于物质和精神之间。若要寻觅其中的“至味”,必须是精行简德之人,时时自觉自悟。需要像佛陀那样对生命有究竟追求,并有兼济天下的伟大人格的人,才能真正走进茶的世界,领悟其中的真性情。

茶道,是禅的生活化,是日常生活中随时随处都可以禀持的人生态度,一种修行方式。它崇拜的对象是一些具有美感的事物,这些事物并非存在于浩瀚的天地宇宙间,而存在于茶事活动中的琐碎事务上。所以说茶道,是启动自我教育改造精神世界的生活禅。

儒家讲究格物、致知、诚心正意、齐家、治国、平天下。诚心正意的修为可在日日行茶中获得。禅家是炼心的,所谓“为心师而不以心为师”。达到“制心一处,无处不治”自觉的精神境界。所以说,以禅为依归的茶道,才是真正的茶意,茶味。古往今来,谈茶必谈禅,茶禅一味。

再好的茶,茶味只在一得之间,过颊即空;禅机只在电光火石间,稍纵即逝,快捷如剑。

说到无声的艺术,因为茶道是无为无做的表达。茶道的艺术有着宗教式的审美。

从饮品角度上讲,茶道是心灵之饮。“风雨故人来”时,那茶,喝的是人情一杯,风月两肩;“寒夜客来茶当酒”,喝的是人间温暖,是光明,是希望。

一般人所能看到的茶道,是在文人情趣背景下的茶事活动。茶道师主持整个茶事的流程。主题茶席,禅意空间,有着空灵意蕴的音乐,灯光,有三昧之境的主题挂轴。。。。。。所有的元素都在完成一个任务——让时光在人心中流淌着,让茶心把人带回每一个当下。

尼采对自然之美曾经是这样解读的,“最高贵的美是这样一种美,它并非一下子把人吸引住,不作暴烈的醉人的进攻(这种美容易引起反感)。相反,它是那种渐渐渗透的美,人们几乎不知不觉把它带走,一席在梦中与它重逢。可是,它在悄悄久留我们心中之后,就完全占有了我们。使我们的眼睛饱含泪水,是我们的心灵充满憧憬。”

用这种美来解读点茶吃茶之路,由茶至心之路,由心至茶之路,是被深化了的高扬的心境之路。在无声无为无做中,用茶道仪轨导入精神空间。

茶道的仪式感极为严谨。依轨而行,传承了先贤的宇宙观。融宗教、哲学、伦理、美学为一体,有太极、易象的心体情画,以手印体,以体印心,以心印万物的流畅的心灵程序。茶道威仪,在敬天敬地敬祖先的仪式中不仅可以使饮茶程式化,使人“谨兮敬兮清兮寂兮”,达到天人合一。

它舞蹈般的节奏感和飘逸感,引人出离凡俗的藩篱,去触摸心灵,迎接上天的恩赐。

这时的茶道师,已成了表法之器,载法之器。像墙上唐卡中的菩萨一般庄严,用肃穆纯净的茶汤点化众生。

茶道的意思是不二。即“于相不着相,念念相续而不著一念。无所执着。这种空灵的心境下,不再有物我、善恶等一切区别对立。以这种浑然自在,澄明空寂的心境接人待物,就能够无往而不适,随时实地拥有安宁、淡远的情怀,达到永恒的和谐。”只有自然和谐才能消解一切对立、矛盾、束缚,成就最高的佛性。

冲茶时只冲茶,倒水时只倒水。中有将身心摄住,这样茶汤的香气和滋味就不会散乱。品茶时只品茶,不能说东道西,左思右想,跑了茶心。这是最上乘功夫:一心一意地安住在当下,住在行处而生其禅心。

心无旁骛,专心致志,才能至淳如神。

(摘自2013年第2期《吃茶去》杂志;作者:姜慧)