11月25日广州茶博会闭幕日,由广东省茶文化促进会、广州茶文化促进会主办,广州启秀茶叶城有限公司承办,杭州有赞科技有限公司协办, 薪传文化 、悦舍、茶觉汇、裕泰来、陶民、秾芳窑、珏窑、曲溪单丛茶、老土茶、静趣礼承等品牌商家参与的2019茶生活剧场圆满落幕。

_____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____

持续5天的精彩活动吸引了众多爱茶人茶友倾情参与,共同享受了这场茶界文化盛宴。

2019/11/21

2019《遇见普洱》新书发布会暨

普洱中期茶品饮价值高峰论坛

在薪传文化2019《遇见普洱》新书发布会上,书册作者与跨界大咖为大家分享了“回归自然,品味时间”的普洱茶历史人文。此外,现场嘉宾围绕《遇见普洱》进行了普洱中期茶的品饮价值交流探讨。

2019/11/22

“茶席设计与花道运用”

悦舍分享会

悦舍创始人黄俊先生及小原流花道家元教授千禾老师为大家分享了茶席与花道对生活修养心得,并就“六大茶席设计”、“花道在茶席中运用”进行了现场讲解和演示。

2019/11/23

美在一瞬间

10个镜头让你从此爱上中国瓷

秾芳窑创始人林鸿杰选取了与中国陶瓷相关的十个最真实,最有趣,最感人,最唯美的场景,与大家分享中国瓷器的艺术之美。

2019/11/24

“茶与器的生活美学”

CANTON 广州都市茶生活大家谈

“CANTON广州都市茶生活大家谈”为2019茶生活剧场最后一场压轴,活动旨在通过回顾广州作为“世界茶都”的辉煌历史,展示茶文化与茶元素在当下广州都市生活中的独特魅力与生活情趣,并发掘广州在中国乃至世界茶文化发展体系中的重要地位,促进茶的当代化、都市化与生活化。

CANTON 广州都市茶生活大家谈第一回主题为“茶与器的生活美学”,广东省茶文化促进会副会长、启秀茶城总经理陈文艳开场为大家介绍了启秀茶城茶空间、茶人、茶事之美。

广东省茶文化促进会副会长、启秀茶城总经理陈文艳

陈文艳表示:作为后起之秀的启秀茶城,在整体规划和布局方面,一向注重茶城内部茶空间、茶人与茶事的和谐之美,启秀茶城呈现出来的茶业、茶器与茶空间相互交融、相互促进的繁荣局面,正是美好茶生活的真实写照。

茶觉汇紫砂学堂创办人崔莉臻

茶觉汇紫砂学堂创办人崔莉臻和裕泰来创始人叶飞分别作了“紫砂壶器用之美”、“紫砂制作之美”主题分享;

裕泰来创始人叶飞

两位嘉宾以“器物之美在于用”为视角,指出茶器之美在于日常、在于生活,脱离了生活与实用的茶器,往往只具备形式之美,而缺乏器与人的互动,这也就脱离了茶器的本质,脱离了“人”与“用”的神韵。

广州建盏协会会长、陶民品牌创始人黄建红讲解和演绎了宋代点茶。为大家展现了古典主义茶美学在当代的活化与应用。

广州建盏协会会长、陶民品牌创始人黄建红讲解和演绎了宋代点茶。为大家展现了古典主义茶美学在当代的活化与应用。

暨南大学中文系教师刘卫宁与启秀茶城总经理陈文艳、茶觉汇紫砂学堂创办人崔莉臻、裕泰来掌柜连乐慧、林秾芳窑创始人林鸿杰及广州茶文化促进会副秘书长邓婷就“茶与器的生活美学”这一主题,展开了对话探讨。

与会嘉宾一致认为,茶之美与器之美随处可得,但茶与器的匹配与交融,能使得美的意蕴更为深入人心,而将这一美学思维落实在生活与日常当中,美的感受更为亲切,因而美的境界也随之更为升华。对话嘉宾还分别从“美的场景”与“简单纯粹的美”两个角度,对现场茶友的提问做了回应。

最后,由广州茶促会会长黄波先生做总结分享。他表示广州的茶文化和喝茶的氛围是如此的深厚。茶的当代化、都市化与生活化,广州是最具备条件实现的城市,未来希望这个茶生活大家谈的活动持续举办下去。

广东省茶文化促进会创会会长邬梦兆先生莅临2019茶生活剧场,参与活动现场互动并与分享嘉宾亲切交流

※文章转自广东省茶文化促进会※

前段时间颁布的国际标准ISO20715:2023《茶叶分类》中,将普洱生茶化为绿茶,普洱熟茶化为黑茶的做法,引起了诸多争议,有从普洱茶历史驳斥的,有从行业产值争辩的,有从工艺陈化证伪的,有重提《制茶学》中将普洱茶划归黑茶的学界旧争的...

在众多声音中,有一点则是取得了普遍共识的,那就是针对普洱茶的各种特殊性,应将其列为第七大茶类。

普洱茶能否成为第七茶类?除了以上因素外,还有一个很关键的原因,那就是普洱茶所用的云南大叶种原料,与其他茶类所用的滇外小叶种是完全不同的,这不仅表现在叶型,树型,内含物质,生态习性上,更是因为二者本就是独立演化的结果。

这篇文章,我们就从植物学、生态学的角度去聊聊大叶种概念的来龙去脉,并论证云南大叶种与滇外小叶种的本质区别,内容可能会有一些晦涩,但对建立普洱茶大局观很有帮助,希望大家能耐心读到最后。

植物学中的茶树分类

什么是普洱茶?在过去,普洱茶只是一种经潮水发酵工艺的茶品,不限制产地,也不要求茶种,遗留下了诸如“泰国宋聘号”,“广云贡茶”,“香港普洱茶"等暧昧不清的老茶。

而自2008年起投入使用至今的国标中,将普洱茶定义为必须使用“云南大叶种晒青茶为原料”,这是一个涵盖地理范围、工艺特征和种属范围的三位一体概念。

国标中的“云南”和“晒青”概念,相信茶友们都很熟悉,而大叶种只是指商业生产上的“品种"(Variety),并不是植物分类学上的“种(Species)”。怎么理解这句看起来有点绕的话?了解一些植物学分类知识是很有必要的。

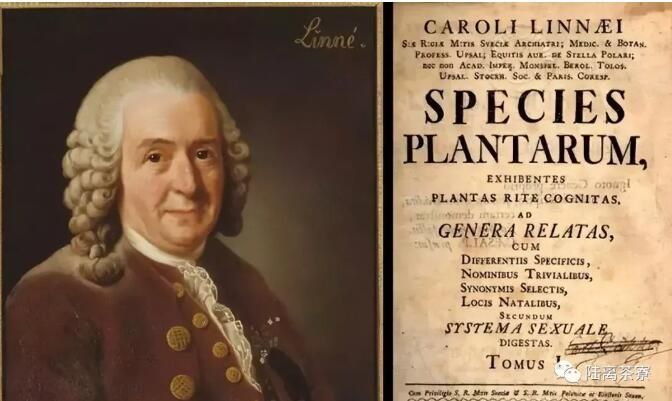

人以类聚,物以群分,茶树亦是如此。公元1753年,瑞典科学家卡尔·林奈(CarlVonLinne)在著作《植物种志》一书中,首次将茶树命名和定类为“TheaSinensis”,此后两百多年来,英国的乔治·瓦特(Georgewatt)、法国的皮埃尔(Pierre)、荷兰的科恩司徒(CohenStuart)等学者都提出并发展出诸多分类方法,推动了茶叶起源和品种演变的研究。

林奈《植物种志》

而根据不同植物在形态上的差异与趋同性,植物学界将各种植物都划分进门、纲、目、科、属、组的生物分类中,而茶树则属于被子植物门(Angiospermae,这个分类下的植物多达30多万种)、双子叶植物纲(Dicotyledoneae,约有20万-25万种植物)、原始花被亚纲(Archichlamydeae)、山茶目(Theales)、山茶科(Theaceae)、山茶属(Camellia)、茶组(SectThea)植物。

将茶树划入“茶组”是学界共识,但在更细分的亚属上,国内茶学界有一定的分歧,其中认可度比较高的,是闵天禄和张宏达两位学者提出的分类体系,其中闵天?认为茶种只有四个变种,“普洱茶种[C,assamica(Mast)Chang]”和“茶种”[C,sinensis(L).O.Kuntze]只是并列的变种。

而张宏达教授则将“茶组”分为32个种,3个变种,分别归入为五室茶系、五柱茶系、秃房茶,茶系这4个系,并认为茶系里含有的种和变种就多达15种,包括“普洱茶种”(即普洱茶所用原料),“茶种”(即滇外小叶种所用原料),二者则并列在“种”(Species)一级。

两种分类体系虽尚未达成共识,但都属于学术讨论范畴,我们只需要明白,茶可分为狭义和广义两种,其中狭义的茶由“普洱茶种”(即云南大叶种或中国大叶种)和“茶种”(即滇外小叶种或中国小叶种)构成,存在客观差异,但有具有由人工培育而来、无毒、可食、适饮、茶多酚和咖啡碱含量较高等特点,文末总结了两个品种的细致差异对照表,供茶友们学习参考。

而广义的茶不仅把狭义的茶包含在内,还包括了野茶等茶组内的所有植物,这些未经驯化的野茶,有的茶多酚、咖啡碱等含量都较低,没什么品饮价值,也有毒性较低乃至无毒,经过加工后也具有适饮性的大理茶、滇缅茶等,更有打着“芽苞茶”、“大野茶”等名号兜售的,实则不属于茶组或山茶属的有毒植物,茶友们需认真鉴别。

普洱茶种与阿萨姆种的渊源

值得一提的是,上面所说的“普洱茶种“,在国际上通称却是“阿萨姆种”,其拉丁文名[C,assamica(Mast)Chang]中的“assamica”也为“阿萨姆”的含义,这点可能会让茶友们感到疑惑:为什么云南茶要起个外国名?而且还是早就被澄清的所谓“世界茶源印度阿萨姆”?

1844年,英国学者马思特(Masters)把印度阿萨姆邦的栽培型茶树定名为“Var.assamica”阿萨姆种,直到20世纪80年代左右,中国植物学家张宏达在山茶属植物分类和证明了阿萨姆种的原产地在中国,并在1998年出版的《中国植物志》中将阿萨姆茶(Var.assamica)更名为普洱茶,为了纪念张宏达先生的卓越贡献,他被尊称为“普洱茶命名者”和“普洱茶之父”。

不过,近年新发现的证据显示,最先命名普洱茶的其实另有其人,早在1937年,陈嵘先生著作《中国树木分类学》的“山茶属”篇中,就已将(Var.assamica)译作“普洱茶”,同样由他撰名的,还有“钝叶茶”、“尖叶茶”、“毛萼茶”等茶组四个变种,还特地加了记号并给予说明:

“本书所载各树木种类,均汉名和学名并列,兼有加列英名者,至关于汉名之厘定,破费斟酌……其汉名无可循者,则不得不加以拟称,各于左角上以“※”为号,杜撰之处,殊非得已。

陈嵘《中国树木分类学》1937年,图源网络

陈嵘(1888-1971),民国中华农学会的发起人,曾任南京金陵大学森林系,也是“当代茶圣”吴觉农先生当年在浙江甲种农校进修时的老师和校长,新中国后的第一任林业研究所所长,是中国近代林业的奠基人之一,当之无愧的林学泰斗。

有的茶友可能不理解为什么直到近年这件事才被披露,其实这就像曾参与过中华人民共和国徽设计的周令钊先生,一生都未曾提及自己曾设计了中茶商标一样,对于参与过诸多重大项目的陈老来说,为普洱茶定名不过是一件小事,再加上当时的普洱茶发展远不及现在,没有人在意这些细节属于正常现象。

陈嵘(前排右三)任中央林业研究所(现林业所)所长时期与同事合影留念(1952年-1958年)

总之,鉴于陈老在林学和植物分类学领域的贡献,以及书中提到的“Var.assamica”此前从未有过中文撰名等因素来看,早在民国时期,普洱茶种就已定名,不过陈老为什么会直接将阿萨姆茶称为“普洱茶”?这是否意味着早在民国时期,就已经有研究理论能支撑起阿萨姆种的原产地在中国?这些问题的答案还尤待发掘。

中国是茶的故乡,“印度茶源说”也已被证伪,因此一直以来,中文语景下的论文,演讲,文章中,基本都将国际通行的“阿萨姆种”称为“普洱茶种”,遗憾的是,虽然中国茶学界证实了该树种原产于中国云南茶区,但由于学术命名的惯例是由第一个发现者定名,且无法修改,因此国际通行的学术拉丁文名中的普洱茶,依然是“assamica”。

不过茶友们也不必耿耿于怀,依据学术规范的命名的“阿萨姆种”,本就不包含任何象征起源的含义,这样的案例在其他领域也有出现,比如国鸟丹顶鹤通用名就是“日本鹤”,无论叫什么名字,本就属于我们的东西,一定是我们的。

不过,话又说回来,不知道茶友们有没有想过一个问题:我们为什么会习惯性地把普洱茶的原料称为大树茶,乔木茶,古树茶等等,这其实就引申出云南大叶种与滇外小叶种的两大差异:叶片与树型。(未完待续...)

来源:陆离茶寮,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

佛殿茶山

地理位置:云南省西盟佤族自治县

平均气温:15.3℃

山系走向:南北走向

茶山特色:生长密度高,茶树品种多

一、茶香佛殿山

地理环境

在中国的西南边陲,有一块我国唯一没有受到第四纪冰川袭击的植物群落分布区域,这里山高谷深,是地球上山茶科植物分布的中心地带之一,孕育出了地球上最古老的茶树,形成景迈山、困鹿山等数十座各具特色的古茶山。普洱市西盟佤族自治县境内的佛殿古茶山便是其中代表之一。

西盟佤族自治县是我国的两个佤族自治县之一,与缅甸相邻,是我国主要佤族聚居的边境县,是《阿佤人民唱新歌》、“江三木落”的诞生地。少数民族占全县人口的94%。全境因受孟加拉湾西南暖湿气流影响,形成南亚热带山地湿润季风气候,全年气候温和,年平均气温15.3℃,年均降水量2758毫米,居云南省之冠,素有“雨城”之称。境内生物多样性非常丰富,广泛分布着山茶科植物。

茶园特点

佛殿山是西盟境内的主要山脉和古茶山,有生态茶园4万多亩,呈南北走向,具有独特的自然优势,山有多高水就有多高,时而云雾缭绕,时而阳光明媚,非常有利于茶叶内质的聚合。高山、茶园、村庄、采茶姑娘在晨雾中忽隐忽现。“红日出茶园”成为佛殿山的一道招牌景致,同时这里的云山雾海也形象地诠释了“高山云雾出好茶”的真正含义。

西盟县境内发现有野生古茶树群落四大片区,面积达6万多亩,主要分布在佛殿山脉,其特点是生长密度高,伴生在原始森林中的野生茶有的每亩达几十株;另一个特点是野生茶树品种多,在佛殿山的天池边发现大片的野生芽苞茶,又名滇南离蕊茶,同时还发现生长有野生油茶,又名云南连蕊茶等,有南亢野茶、勐卡野茶、班母野茶、大黑山腊野茶等,这些野茶品种成为茶学界研究茶树进化和变异的重要标本。使佛殿山成为一座宝贵的野生茶树种质资源基因库。古往今来,生活在周围的世居民族都到山中采摘各种野生茶饮用,野生茶还曾作为进贡佳品和得道高僧的日常饮品。.

目前,当地政府为保护野生茶树种质资源,把佛殿山野生茶树群落生长区列为县级自然保护区。此外,还广邀国内外专家学者,结合佤山民族茶文化,借助佛殿古茶山的品牌优势和绝佳的生态环境,规划建设了5.3万亩生态茶园,漫山茶园里种植的覆荫树长势非常旺盛,成为佛殿山上一道亮丽的立体茶园风景线。

二、醉美佤部落

西盟佤族

西盟佤族是1949年10月后从原始社会一步进入社会主义社会的“直过民族”。在中华人民共和国成立前曾有零星种植茶叶,直到1964年阿佤人民才在佛殿山上开始规模化种茶。如今,佛殿山上建有数十个具有浓郁民族特色的茶叶初制所,承载着佛殿山生态茶系列产品的开发,推进茶叶基地向区域化、规模化、专业化、品牌化发展。其中,南亢彩云农民茶叶专业合作社被称为“隐于阿佤山上的人民公社”,不断引起人们的关注。

最古老的茶叶专业合作社

南亢彩云农民茶叶专业合作社的前身是西盟县力所人民公社南亢大队茶叶生产队,1971年由南亢大队从各生产队抽来27户98人,在山上开荒种茶,几年下来开垦种植了1000多亩茶园,茶叶由县外贸公司统购,采用统一生产、管理、销售、记工分、年终分红的集体化管理模式。如今的南亢彩云农民茶叶专业合作社虽历经了多次更名,曾经几次有人要收购茶厂,通过社员民主表决未能通过,大家还是信任老厂长扎发。拉祜族汉子扎发出生于1955年,小学文化,其貌不扬但办事公道,是伴随着茶叶生产队发展而成长起来的。他说:“我们是在共产党领导下,唱着《阿佤人民唱新歌》等革命歌曲长大的,有一种特殊的情感。”40多年来,合作社一直坚守着“分户管理、统一经营,按劳分配、集体决策、共同富裕”的合作社集体经营管理模式,社员销售茶叶是只记数量和级别,大家把茶叶加工、销售之后,年终进行核算分红,平时每人按月领取一定的工资,年满60岁后按月领取养老金。这或许成为全国茶行业里保存至今最为古老的茶叶专业合作社。

每逢重大节日,全社男女老少都身着盛装,敲锣打鼓,吹着芦笙,跳着各种各样的舞步,祭拜三佛祖,祈求茶叶丰收。逢合作社开会的日子,聚在一起,轮流着杀猪做饭、喝酒狂欢,歌唱“社会主义好”,感谢共产党。每天早上8点,下午6点都要在广播里播放革命歌曲,家里的墙上贴着很多人民公社时代的画报,都还会使用那时的茶具、什物等。它能特立独行几十年,人们也有不同的看法,这一定有许多未解的谜团,阿佤山本来就是一个神秘的地方。任何事物的存在都有其必然性和偶然性,用一种包容心去善待它吧。它也为人们多创造一个神奇的地方,增加一段曾经的情怀,增添一分精彩的生活。

祭祀活动

生产工具

长刀是佛殿山人家的不可或缺的生产生活工具。因此,铁匠这一职业在佛殿山得以传承下来,主要任务就是打制长刀。每年冬闲时节,正是扎克师徒二人最忙的时分,已是深夜,却还在赶制一把长刀。明后天,这把长刀将被村里人扎迫派上用场,因此耽误不得。当然,用刀之前必须把刀磨得锋利。冬闲时节要进行茶叶修剪。人们一般常见到的是用剪刀或割草机修剪茶叶。而在佛殿山,修剪茶叶清一色是用长刀砍齐。一刀下去,枝叶削平,干脆利落。使刀是山里人的生产技能,无论男女都能熟练用刀。他们相信,用刀修剪后茶叶来年会发得更好。

“细骨猪”“枉腊”“擂茶”

做客佛殿山,热情的主人家除了敬上一杯热热的香茶,隆重的还会从树林里捉回一头生态放养的猪杀了待客。西盟冬瓜猪俗称“荷包猪”“细骨猪”,喜欢湿热气候,接近半野生放牧饲养,饲料多以自产玉米、米糠、优质牧草及野生芭蕉秆为主,是云南的名优猪种,一般只能长到50公斤左右,个头虽然小,但有“冬瓜身,骡子屁股,麂子蹄”之说。是当地各族群众在长期的生产实践中选育而成的一个地方特有品种。冬瓜猪做成的菜肴肥而不腻、味道鲜美,皮薄骨细、营养丰富。有好肉当然要有美酒,这里一般只喝土法自酿的力所酒,被称为“力所茅台”。人们用佛殿山上生长的一种特有苍天乔木,把一筒巨木掏空做成蒸子,选上好的玉米为料酿制而成。肉香扑鼻,酒香沁心,热情的酒、歌让人陶醉,真挚的情感让人流连。

国际劳动节是世界上80多个国家的全国性节日。定在每年的五月一日。它是全世界劳动人民共同拥有的节日。国际劳动节是世界上80多个国家的全国性节日。定在每年的五月一日。它是全世界劳动人民共同拥有的节日。

佛殿日出

“月亮升起来,山寨静悄悄。”这是青年男女倾诉心声的佳期,也是品尝佤山茶席的时光,佤族喜欢饮用的茶是“枉腊”,俗称“铁板烧茶”,是用一种独具一格的制茶方式制作。首先用壶将泉水煮沸,再用一块薄铁板(或铁瓢)盛上茶叶放在火塘上烧烤,茶色焦黄闻到茶香味后,将茶倒入开水壶内煮。这种茶水苦中有甜,焦中有香。

佛殿山的佤族还有一种古老的饮茶方式称作“擂茶”,即将茶叶加入姜、桂、盐放在土陶罐内共煮食用。这种饮茶法真实印证了《蛮书》中“蒙舍蛮以椒姜桂和烹而饮之”的记载。

如果烤茶喝够了,还可以品一款别具特色的米荞茶。米荞是西盟县特色农作物,也是佛殿山的一个传统产业,富含维生素P及多种人体所需的氨基酸和微量元素,是很好的养生食品,被誉为“五谷王中之王”。过去人们将它掺在米里一起煮成饭,美味可口,极富营养。今天人们把米荞经过一番特殊的烘焙加工之后做成了米荞茶,像茶叶一样冲泡品饮,这是阿佤人民为茶人奉献的一种新茶品。

这里拥有着蓝天、白云、碧水、青草、古树、茶园。这里是“木鼓之乡”、阿佤文化的“好莱坞”、一处人类社会历史发展的“活化石”、佤族文明的“博物馆”。“茶香佛殿山、醉美佤部落”,有空你也来瞧瞧。

来源:新华国茶,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除