摘要:本文的要义在于浅析陆羽的水质资源优化思想和唐代茶文化勃兴的内在联系,从水文化视角揭示茶与水、茶文化与水文化二者的主次、重叠、交叉关系,认为水文化实乃茶文化之源头活水,“茶水民族”早已成为一个永久性的中华民族指代符号。论述了陆羽的水学思想、茶学思想与大禹治水精神及春秋战国时期的思想家管子的水思想、孔孟儒家的水思想和老庄道家的水思想是一脉相承的,他对水质资源分布及其优劣与否和纯净及污染情况极为重视,首创鉴水分类和优劣标准,深化与提高了唐人对水质资源优化的认知度,强化了唐人自觉保护名泉和水质的意识。此外,中茶文化对外传播,其中也包含着中国古代的水思想和水意识、水科学。

关键词:茶文化;水文化;陆羽水思想;水质资源优化;鉴水分类和标准;文化传播

本文的要义是浅析陆羽的水质资源优化思想和唐代茶文化勃兴的内在联系。唐宋以后,阐述水与茶或水文化与茶文化之关系可抵要端者,当以自诩“余斋居无事,颇有鸿渐之癖”的浙江钱塘著名茶人、明代茶文化家许次纾所论最为至要,他在《茶疏·择水》中明确提出:“精茗蕴香,借水而发,无水不可与论茶也。”许氏又言:“余尝言有名山则有佳茶,兹又言有名山必有佳泉。……吾两浙、两都、齐鲁、楚粤、豫章、滇、黔,皆尝稍涉其山川,味其水泉,发源长远,而潭此澄澈者,水必甘美。” 许氏“无水不可与论茶”之论,发人所未言,或可从不同视角有助于我们揭示茶与水、茶文化与水文化二者的主次、重叠、交叉关系。实质上,茶产于山水之间,山水之自然地质属性决定茶之品位与品性,而水文化实乃茶文化之源头活水。

在以往的中华茶文化研究中,鲜有透过水文化史视角,将水文化作为茶文化之源的系统论述。我们都知道,水、阳光和空气——自然资源三大元素构成地球上所有动植物生命赖以生存繁衍的根本所在。水作为一种自然元素,不仅是人之生命永恒依托的物质资源,更是人达至超然于物外的精神资源。人类文化学者认为,水文化是人类文明初始的母体文化,人类文明发展史也可以说就是一部水文化发展史。人类文明生产史和生活史最早开发、利用的自然资源是水,人类古代文明的起源也大都发源于江河湖海水流域一带。例如,世界文明史上所言的五大古文明,古埃及文明发源于今北非的尼罗河流域,古巴比伦文明发源于今西亚的两河(底格里斯河和幼发拉底河)流域,古印度文明发源于今南亚的印度河流域,古希腊文明发源于今欧洲的爱琴海诸岛,中华文明发源于黄河流域和长江流域。

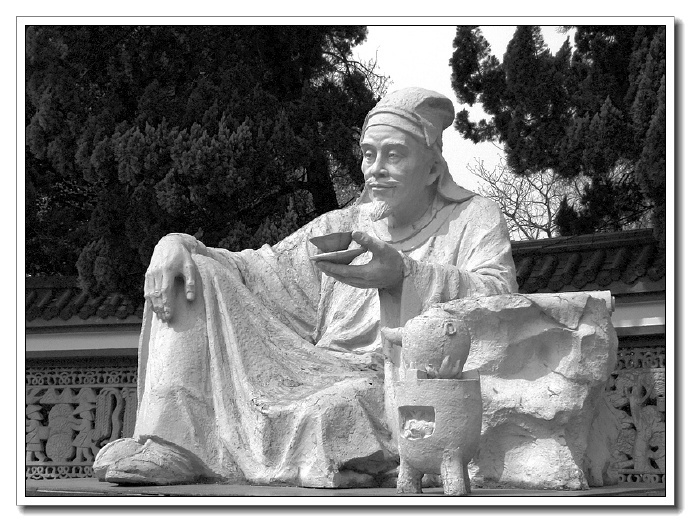

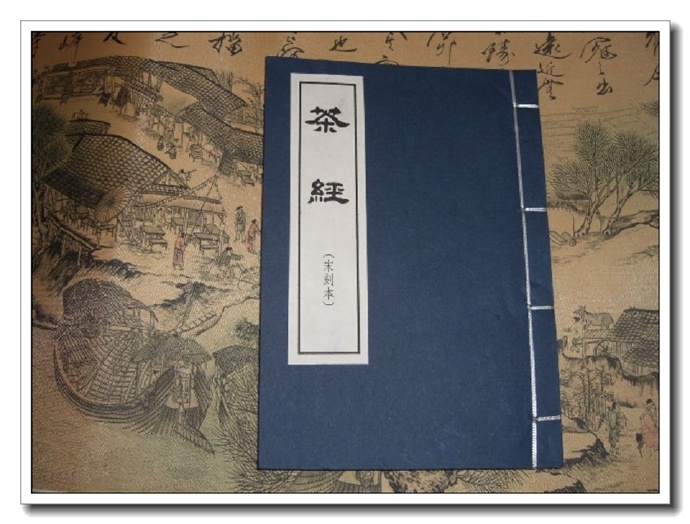

中国是茶文明和茶文化的发源地。唐人陆羽《茶经》记叙中国西南部的原生茶树为乔木,直径可达“一尺两尺乃至数十尺”,而其中“巴山陕川有两人合抱者”。这是世界茶文明史上有关野生茶树最早的明文记载。中国西南部地域广阔,地貌复杂多样,水资源极其丰富,雨水充沛,也是史书记载的中国先民种茶、饮茶与艺茶的起始地,以及中国茶业、茶经济最早的起始地。东晋常璩撰《华阳国志》卷一《巴志》云:“武王既克殷,以其宗姬封于巴,爵之以子……其地东至鱼复,西至僰道,北接汉中,南极黔、涪。……桑、蚕、麻、纻、鱼、盐、铜、铁、丹、漆、茶、蜜、灵龟、巨犀、山鸡、白雉、黄润、鲜粉,皆纳贡之。”这说明,此地此时所产之茶已纳贡王室。

茶文明从西南部的山水之间走出来,汇入中华文明长河,成为中华民族文化共同体的“柴米油盐酱醋茶”七件事,千百年来茶水待客、邀友品茗、无茶不席已成为中华民族的民风民俗和礼仪礼俗,茶水文化涵养了中华民族的心性、精神与性格,“茶水民族”早已成为一个永久性的中华民族指代符号,并从另一个侧面验证了费孝通先生的“中华民族多元一体”的重要学术研究结论。以往我们谈茶文化,谈水文化,谈中华民族发展史,谈中华文明发展史,往往都是各自作为一个单独命题来论述的,很少讲“茶水文化”、“茶水民族”是中华民族共同体的文化符号。而这关系到我们怎样重写中华茶文明史,怎样更好地把中华茶文明写入中华文明史。

这是诱发笔者思考和重点考察“陆羽的水质资源优化思想和唐代茶文化”这一命题的起因之一。

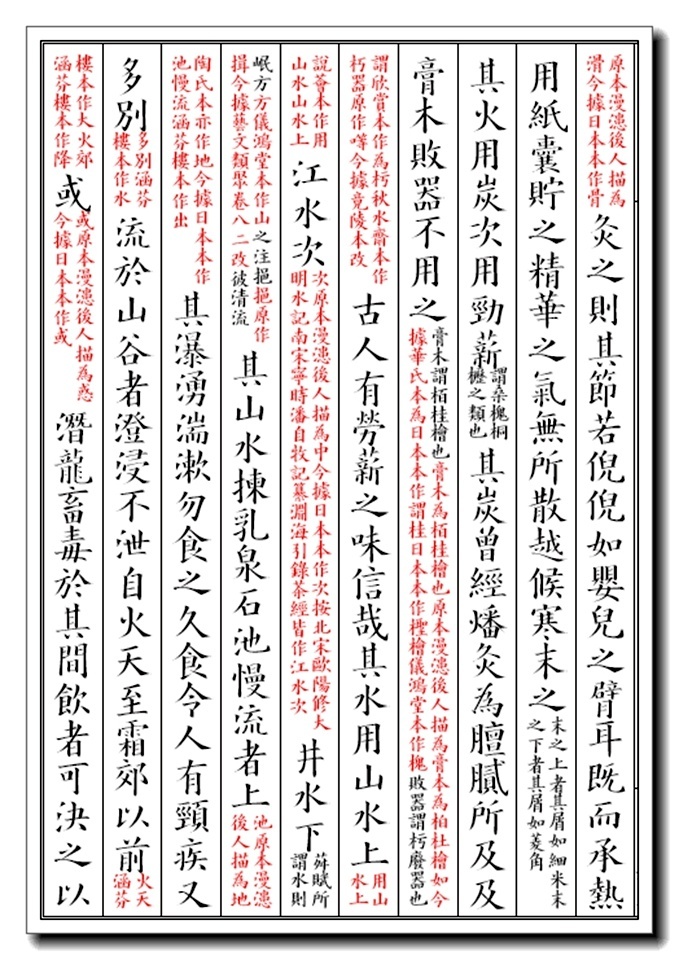

起因之二,陆羽《茶经·五之煮》云:“其水,用山水上,江水中,井水下。其山水,拣乳泉石地慢流者上,其瀑涌湍漱勿食之,久食令人有颈疾。又多别流于山谷者,澄浸不泄,自火天至霜郊以前,或潜龙畜毒于其间,饮者可决之以流其恶,使新泉涓涓然酌之。其江水,取去人远者。井取汲多者。”他认为,凡用山水,最好选取乳泉或石池漫流之水,至于湍急的山水最好勿饮,如长喝此水,几可使人患颈疾(先秦时,即已知不同的地理环境和土地、水质等会对人体健康产生不同的影响。《左传·成公六年》:“土薄水浅,其恶易觏……于是乎有沉溺重膇之疾。”);而由几处溪流汇合后积蓄于山谷之水,虽看上去澄清,但因水不流动,从暑热之日到霜降前,“或潜龙畜毒于其间”,即水质可能已被污染,故用此水,必须要先挖开缺口,流放掉那些沉积多日的污水,引来上游下泄的新鲜泉水,然后才可取之饮用。凡用江河之水,须到距离有人居住的远处去取水。凡用井水,则要从人们日常汲水的井中去打水。与陆羽生活于同时代的唐诗人刘长卿在《送崔处士先适越》诗中有言:“小江潮易满,万井水相通。”这很能说明此一时代唐人对水的有关认识已很深刻。

从中我们也可以窥知,陆羽对唐代的水质资源分布及其优劣与否和纯净及污染情况可谓极为重视,知晓水品之优劣与水资源环境、人体健康的关系密不可分,并形成了其关于水质评价的认定标准,其中包含了唐人对水质资源优劣与否及环境变化与保护的初步科学认识,以及引导人们开始重视对水资源、水品质的科学认识和环保理性意识。当代中国著名茶文化专家丁文在《唐人品水重山泉》一文中曾指出,品水标准系自“陆羽首创”,其“鉴水总分三类:山水、江水、井水”,其“鉴水优劣的标准有二:一是流动,‘流水不腐’;二是无污染”。

以今天的现代水质科学技术知识来分析山泉水矿物质成分和测定天然饮用水技术标准,十分容易。但在唐代陆羽所提出的鉴水品水标准,却是首创性的,它开创和确立了中国古代饮用水之标准。更为重要的是,“陆羽的品水标准为后世人所认同”,“自宋元以后直到近代,出现了以卖水为业者,所卖之水皆为山泉水”(丁文:《唐人品水重山泉》)。这是我们认识陆羽水学思想的一个重要出发点。

相比而言,在数百年后的明代,许次纾《茶疏·择水》云:“江河溪涧之水,遇澄潭大泽,味咸甘洌。唯波涛湍急,瀑布飞泉,或舟楫多处,则苦浊不堪。盖云伤劳,岂其恒性。凡春夏水长则减,秋冬水落则美。” 陆树声《煎茶七类》云:“井取多汲者,汲多则水活。”张大复《梅花草堂笔谈》直言:“茶性必发于水。八分之水遇十分之茶,茶亦十分。八分之水,试茶十分,茶只得八分。”李时珍《本草纲目》卷五《水部》云“水为万化之源”,“井泉地脉也,人之经血象之,须取其土浓水深,源远而质洁者,食用可也”;“贪淫有泉,仙寿有井,载在往牒,必不我欺”;“城市近沟渠污水杂入者……气味俱恶,不堪入药、食、茶、酒也”。显然,明人对唐人陆羽关于水质的优劣和纯净与污染评定标准以及唐人对水质资源优劣与否及环境变化与保护的认识基础之上,有了一定继承和发展。以此略考明代的饮用水认知与评定标准和方法,无疑带有新的生产、生活实践和科学认识特点。此与明代城乡建设和商品经济的发展历史条件相对等,也说明相比唐代而言,明代的茶产业和茶饮对水质、水资源、水环境影响的要求要严格得多,因为在自然环境和社会环境都发生很大变化的情况下,其诱导因素或许更为复杂和多样。这是茶文化研究的另一个课题,此不赘。

起因之三,《唐全文·陆文学自传》记载:“上元初,结庐于苕溪之滨,闭关对书,不杂非类,名僧高士,谈宴永日。常扁舟往来山寺,随身惟纱巾藤鞋、短褐犊鼻,往往独行野中。诵佛经,吟古诗,杖击林木,手弄流水,夷犹徘徊,自曙达暮,至日黑兴尽,号泣而归。故楚人相谓,陆子盖今之接舆也。”陆羽的一生与山水相伴,其知水、识水、亲水、爱水颇深。他遍游天下名山大川,品鉴天下名泉佳水,对水质之优劣对茶味的影响颇有心得体会,故其煮茶时极重所选之水,曾依次将天下名泉划分为二十等级。

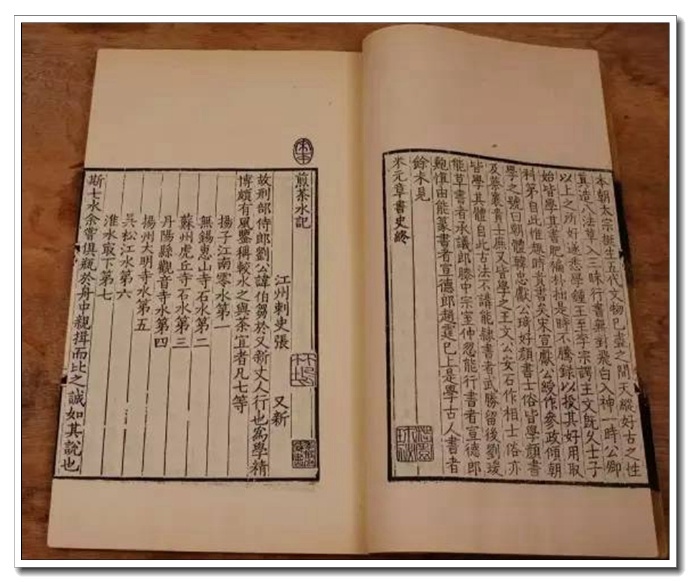

据唐人张又新《煎茶水记》载:

卷末又一题云《煮茶记》,云代宗朝李季卿刺湖州,至维扬,逢陆处士鸿渐。李素熟陆名,有倾盖之欢,因之赴郡。 至扬子驿,将食,李曰:“陆君善于茶,盖天下闻名矣。况扬子南零水又殊绝。今日二妙千载一遇,何旷之乎!”命军士谨信者,挈瓶操舟,深诣南零,陆利器以俟之。俄水至,陆以勺扬其水曰:“江则江矣。 非南零者,似临岸之水。”使曰:“某棹舟深入,见者累百,敢虚绐乎?”陆不言,既而倾诸盆,至半,陆遽止之,又以勺扬之曰:“自此南零者矣。”使蹶然大骇,驰下曰:“某自南零赍至岸, 舟荡覆半,惧其鲜,挹岸水增之。处士之鉴,神鉴也,其敢隐焉!” 李与宾从数十人皆大骇愕,李因问陆:“既如是,所经历处之水,优劣精可判矣。”陆曰:“楚水第一,晋水最下。”李因命笔,口授而次第之: 庐山康王谷水帘水第一; 无锡县惠山寺石泉水第二; 蕲州兰溪石下水第三; 峡州扇子山下有石突然,泄水独清冷,状如龟形,俗云虾蟆口水,第四; 苏州虎丘寺石泉水第五; 庐山招贤寺下方桥潭水第六; 扬子江南零水第七; 洪州西山西东瀑布水第八; 唐州柏岩县淮水源第九,淮水亦佳; 庐州龙池山岭水第十; 丹阳县观音寺水第十一; 州大明寺水第十二; 汉江金州上游中零水第十三,水苦; 归州玉虚洞下香溪水第十四; 商武关西洛水第十五,未尝泥; 吴松江水第十六; 天台山西南峰千丈瀑布水第十七; 郴州圆泉水第十八; 桐庐严陵滩水第十九; 雪水第二十,用雪不可太冷。 此二十水,余尝试之,非系茶之精粗,过此不之知也。

此乃唐大历元年(766年)陆羽游扬州大明寺时所发生之事,因陆羽品水时识破军士取水不实,而引出李季卿命人把陆羽口授的茶水品第依次记下之事。此即后世所传的陆羽所排定二十等次的宜茶之水。不过, 一生嗜茶的唐代才子张又新《煎茶水记》言:“此二十水,余尝试之,非系茶之精粗,过此不之知也。”由此恰可证明,陆羽排定的二十等次宜茶之水曾经后人一一品鉴,或勘定无误。唐人对与茶学、茶艺、茶饮有关的问题,从不轻信所谓权威定论,而是要事必躬亲,去实践,去亲历。这是唐代茶文化极为可贵的品质。也正因此,《煎茶水记》又称《水经》,文虽不足千字,但对陆羽《茶经·五之煮》内容却是有所突破的,张氏更重水品,其文对水品的记载也更详、更清晰。这似可表明,唐人对水质资源优化的认知度在陆羽的引导下开始走向自觉。

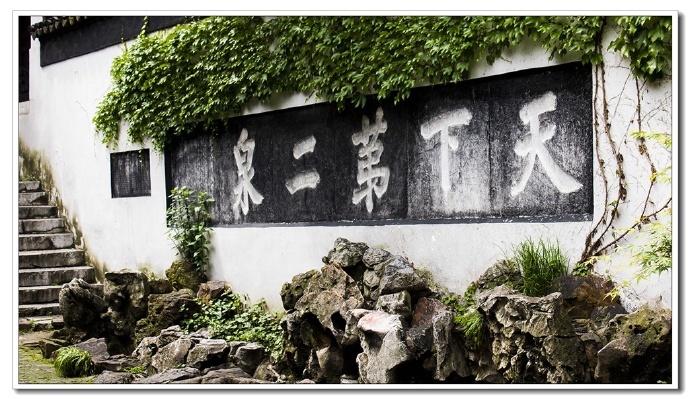

关于被陆羽列为“天下第二泉”的无锡惠山寺石泉水,陆羽游无锡惠山时曾作《游慧山寺记》(《全唐文》卷四百三十三):

慧山,古华山也。……梁大同中,有青莲花育于此山,因以古华山精舍为慧山寺。

寺在无锡县西七里……寺前有曲水亭,一名憩亭,一名歇马亭,以备士庶投息之所。其水九曲,甃以文石罛甓,渊沦潺湲,濯漱移日。……从大同殿直上,至望湖阁,东北九里有上湖,一名射贵湖,一名芙蓉湖。其湖,南控长洲,东泊江阴,北淹晋陵,周围一万五千三百顷,苍苍渺渺,迫于轩户。……

夫江南山浅土薄,不自流水,而此山泉源,滂注崖谷,下溉田十余顷。此山又当太湖之西北隅,萦耸四十余里,唯中峰有丛篁灌木,余尽古石嵌崒而已。……叵以鹤林望江,天竺观海,虎丘平眺郡国以为雄,则曷若兹山绝顶,下瞰五湖,彼大雷、小雷、洞庭诸山以掌睨可矣。向若引修廊,开邃宇,飞檐眺槛,凌烟架日,则江淮之地,著名之寺,斯为最也。……苟无其源,流将安发?予敦其源,亦伺其流,希他日之营立,为后之洪注云。

“天下第二泉”无锡惠山寺石泉水,因了陆羽《游慧山寺记》洋洋洒洒和绘声绘色的激扬文字而名扬天下,天下嗜茶品泉者接踵而至,历代不衰。一方面,中国是世界上泉水最多的国度之一,与人文和旅游记忆有关的名泉大大小小以千数计,遍布全国各地的泉水之甘美、之纯洁,名闻遐迩;另一方面,在唐代茶饮和茶文化大行其道的时代背景下,自陆羽评定名泉之后,人们对天下名泉的认知度和喜爱度超越前代,以名泉水沏佳茗,无形中深化与提高了唐人对水质资源优化的认知度,逐渐强化了唐人自觉保护名泉和水质的意识。然仍不免有好事者,他们对名泉的喜好达到超出人之正常理性约束的癫痴程度。例如,据唐代无名氏《玉泉子》记载,唐宰相李德裕因最爱饮惠山泉水,竟命人千里“铺递”至京师,供其品饮。此事虽然荒唐奢侈,却从另一个侧面说明,名泉意识以及名泉文化已在唐代社会各个阶层普及开来,并带动唐代饮茶须以佳水配之的风尚。

在此,颇值一提的是,在陆羽《茶经》问世之前,年长陆羽五十岁的唐代著名中医药学家、浙江宁波人陈藏器通过刻苦研习各类本草医书和中医药理论及诊治方法,撰著《本草拾遗》十卷,其中他从“本草茶疗”之概念出发,提出“诸药为各病之药,茶为万病之药”的著名论断,并动手调配大量行之有效的茶疗秘方为人治病。据《三秦志》所言,当时“病家云集,门庭若市”。而且,陈藏器曾以药茶为唐玄宗十八子李瑁治好了旁者无法治愈的怪病。为此,唐玄宗昭告天下,赐陈藏器为“茶疗鼻祖”。更为重要的是,陈藏器在《本草拾遗》特别指出,从山地溢出的矿泉水为“玉井水”,此水“味甘平,无毒”,而且久服可“令人体润,毛发不白”。所谓“玉井水”,陈藏器《本草拾遗》言:“诸有玉处山谷水泉皆是也。”东晋王嘉《拾遗记》卷十《昆仑山》载:“昆仑山有柰,冬生子碧色,以玉井水洗食之,骨轻柔能腾虚也。”可见古人对玉井水的水质有清醒认识,对其保健功效颇为推崇。

陆羽一生博学多能,除茶学之外,于诗文、音韵、小学、书法、戏曲、史志、旅游、地理、考古、水学、农学、工学、医药、饮食等方面多有涉猎,成就不俗,在唐代文坛活跃一时,而且曾流寓浙江,他撰写《茶经》时,对浙江宁波人士、著名中医药学家陈藏器的学问与卓识,不可能未有所闻,亦不可能未有所习所得。例如,《茶经·七之事》引用与茶食、茶疗和茶药有关的古籍药典计有《神农食经》、《晋书》、《搜神记》(干宝)、《食檄》(弘君举)、《食论》(华佗)、《食忌》(壶居士)、《尔雅注》(郭璞)、《杂录》(陶弘景)、《后魏录》、《本草》、《枕中方》、《孺子方》等等。

在陆羽《茶经》问世后,唐人竞相传抄,推动唐朝饮茶之风遍及各地。《新唐书·隐逸·陆羽传》载:“羽嗜茶,著经三篇,言茶之源、之法、之具尤备,天下益知饮茶矣。时鬻茶者,至陶羽形置炀突间,祀为茶神。有常伯熊者,因羽论复广著茶之功。御史大夫李季卿宣慰江南,次临淮,知伯熊善煮茶,召之,伯熊执器前,季卿为再举杯。至江南,又有荐羽者,召之,羽衣野服,挈具而入,季卿不为礼,羽愧之,更著《毁茶论》。其后尚茶成风,时回纥入朝,始驱马市茶。”在如此“尚茶成风”的影响下,文人墨客鉴于陆羽对山泉水的品鉴和推崇,特别是他对水质资源优化标准的界定以及水质特性的高度概括,让唐代士子和茶人从中感受到与此前不同的更值得称道的茶饮审美享受。这期间,更有推波助澜者,如唐常州刺史独孤及撰《慧山寺新泉记》:

此寺居吴西神山之足。山多小泉,其高可凭而上。山下灵池异花,载在方志。山上有真增隐客遗事故迹,而披胜录异者,贱近不书。无锡令敬澄字深源,以割鸡之余,考古案图,葺而筑之,乃饰乃圬。有客意陵陆羽,多识名山大川之名,与此峰白云相与为宾主。乃稽厥创始之所以而志之,谈者然后知此山之方广,胜掩他境。

其泉伏涌潜泄,潗漝舍下,无沚无窦,蓄而不注。深源困地势以顺水性,始双垦袤丈之沼,疏为悬流,使瀑布下钟。甘溜湍激,若酾醴乳。喷发于禅床,周流于僧房,灌注于德地,经营于法堂。瀑潺有声,聆之耳清。濯其源,饮其泉,能使贪者让,躁者静,静者勤道,道者坚固,境净故也。夫物不自美,因人美之,泉出于山,发于自然,非夫人疏之凿之之功,则水之时用不广。亦犹无锡之政烦民贫,深源导之,则千室褥裤。仁智之所及,功用之所格,功若响答,其揆一也。予饮其泉而悦之,乃志美于石。

因了唐代文人墨客的交口相赞,名泉以诗文褒扬而驰名天下,所以,唐代咏茶与山泉佳水的名诗名文不绝于口,在唐山水田园诗之外,别具一格。例如,储光羲《咏山泉》:“山中有流水,借问不知名。映地为天色,飞空作雨声。转来深涧满,分出小池平。恬澹无人见,年年长自清。” 陆龟蒙《谢山泉》:“决决春泉出洞霞,石坛封寄野人家。草堂尽日留僧坐,自向前溪摘茗芽。”皇甫冉《无锡惠山寺流泉歌》:“寺有泉兮泉在山,锵金鸣玉兮长潺潺。作潭镜兮澄寺内,泛岩花兮到人间。土膏脉动知春早,隈隩阴深长苔草。处处萦回石磴喧,朝朝盥漱山僧老。僧自老,松自新。流活活,无冬春。任疏凿兮与汲引,若有意兮山中人。偏依佛界通仙境,明灭玲珑媚林岭。宛如太室临九潭,讵减天台望三井。我来结绶未经秋,已厌微官忆旧游。且复迟回犹未去,此心只为灵泉留。”

唐人尚山尚水、尚茶尚艺,所作咏山泉诗文虽不免仍有仿效陶渊明“登东皋以舒啸,临清流而赋诗”(《归去来兮辞》)的影子,但此时的唐人笔墨之下更多地是凸显隋唐大一统文明时代新气象,他们尽情讴歌的山泉直抵唐山水文化和唐茶文化精神之魂魄——有泉水流动不止“年年长自清”的生命回响,有流泉潺潺“此心只为灵泉留”的生命观照,唐人的水文化在物质层面和精神层面都有了质的飞跃与升华。这正是唐代茶文化横空出世的根基所在。

起因之四,陆羽在《茶经·八之出》中将所考的唐代茶区总括为山南、浙南、浙西、剑南、浙东、黔中、江西、岭南等八大主产区,并一一辨析各地所产茶叶之优劣等级。

那么,从陆羽水学思想形成基点出发,我们如何对唐代茶区的形成以及唐茶文化的奠基作出合乎历史发展逻辑的合理、科学地解读?

首先,水文明是华夏民族建立夏国家文明体的母体记忆,《史记·夏本纪》记载,大禹治理天下水患,三过家门而不入,“开九州,通九道,陂九泽,度九山”,修建排灌水利工程,以利民垦田种植。此为古史传说的中国历史上最早的大规模水利治理工程,中国古代水思想和水资源的治理、开发及利用起步于此。大禹是中华民族水治理和水思想的先行者,其无私奉献精神和因势利导的科学精神,代代相传,这无疑是陆羽水学思想形成的基点之一。

其次,在春秋战国思想家中,《管子·水地》提出,地者和水者都是万物之重要思想,强调:“人,水也。男女精气合,而水流形。……是故具者何也?水是也。万物莫不以生,唯知其托者能为之正。” 孔子从社会历史和伦理教化出发,将水之形态和性能与人之精神和道德相联系,开创儒家水思想体系。他的“智者乐水,仁者乐山;智者动,仁者静;智者乐,仁者寿”(《论语·雍也》)和“逝者如斯夫,不舍昼夜”(《论语·子罕》)等发人深省的睿智思想,成为千百年来中国人世代传承的宝贵思想资源。老子和庄子建构了道家水思想体系。老子《道德经》有言:“上善若水。水善利万物而不争,处众人之所恶,故几于道。居善地,心善渊,与善仁,言善信,政善治,事善能,动善时。夫唯不争,故无尤。”老子对水之种种境界的无限延伸和提升,包含着无比深刻的思想,也奠基了中国水文化得以破除水功利唯一性的超然品质。《庄子·天地》篇提出,“夫道,渊乎其居也,漻乎其清也”,“夫道,覆载万物者也,洋洋乎大哉”,内化了中国人从水思想中自觉升华人生境界的通路。另一方面,春秋战国时期,对水利的利用和开发从防洪排涝转向农田灌溉——修建大型农田水利灌溉工程,特别是都江堰水利工程兼有防洪和航运的双重功效,带动农业生产力和社会经济有了进一步发展。这理当是构成陆羽水思想形成的另一个基点。

再者,魏晋南北朝以来,农田水利的重点开发和利用向江淮流域转移。在南朝,太湖流域已是天下闻名的富饶地区,“亩值一金”。至唐代农田水利建设又达至一个兴盛阶段,据《新唐书·地理志》等记载,唐代修建的水利工程达1130多项,“安史之乱”后在江淮流域的水利建设更是取得了新的大发展,长江流域一跃取代黄河中下游而成为全国农业经济优势区位地带,先进的水利开发和利用造就出江南鱼米之乡。这是构成陆羽水思想的又一基点。

正是在这样一种历史情况下,历经历朝历代的水利与水资源有效开发、利用和治理,至唐代,在世界上领先的中国先进水生产力终于花开花落,形成了《茶经》上所说的八大茶产区(涵盖今川、鄂、湘、赣、皖、苏、浙、闽、桂、粤、黔、豫、陕等省域)。由此,大唐茶叶种植业获得迅速发展,手工制茶作坊日渐发达,推动茶叶流通商品化和茶饮普及化程度日益加深,并在此基础上初步形成了唐代茶产业区域化和茶加工制作与保存专业化,茶业成为具有全国性影响的经济门类,唐中期之后随着茶叶生产及流通的规模化,征收茶业赋税渐成定制。茶在唐代很快发展成为全国性的饮料,上至皇宫贵族,下至平民百姓,品茶饮茶渐成风俗,茶事日盛。据唐人李肇《国史补》记载,列入唐代贡茶的计有十四品目名茶。其中,产于吴越之地的“顾渚紫笋”和西蜀之地的“蒙山紫笋”甚为唐皇室所喜爱,命在顾渚山和蒙山监制督造贡茶。顾渚山和蒙山均有泉水,可谓顾渚贡茶和蒙山贡茶成为唐代贡茶佼佼者的立身之本——好山好水产好茶。

同时,陆羽在《茶经·一之源》提出饮茶者应作“精行俭德之人”,他将自己的水学思想与茶学思想与管子思想、孔孟儒家思想和老庄道家思想相融合,开启唐茶文化精神内核,一方面预示唐茶文化正式奠基,另一方面自《茶经》问世亦标志茶学由此成为一门独立的学问。此后,唐人抄茶书、著茶书、读茶书、谈茶书,蔚成风气。

中茶文化相继传到海外,这其中也包含着对外传播中国古代的水思想和水意识、水科学。例如,中国茶传至朝鲜半岛,韩国茶道对水质、水量、水温和泡茶时间也有相当的讲究与要求。高丽王朝时的文学家、哲学家、茶人李奎报(1169—1241)所作茶诗云:“活水香茶真味道,白云明月是家风。”“评茶品水是家风,不要养生于世荣。”可见唐人的评茶品水之风亦传入朝鲜半岛,以“活水香茶”为品鉴标准。唐茶传至日本后,日本饮茶效仿唐朝饼茶煎饮法,讲究取水要汲取清流。日本茶道尤为重视煮水器茶釜,并视其为可登大雅之堂的茶仪礼具,日本人认为用茶釜所煮之水,其水质明显要优于一般壶所煮之水。

古来谦谦君子均以水德自居,水生万物,德行天下。故郦道元《水经注》云:“水德含和,变通在我。”东坡君子尝言:“宁可食无肉,不可居无竹。”对茶者而言,则不可饮无茶。竹,无水不生;茶,无水不生。故君子之道,无水,不可与言竹;茶人之道,无水,不可与论茶!斯言诚哉!

【摘自2018年第2期《吃茶去》杂志;作者:胡克夫(石家庄),系河北省炎黄文化研究会会长兼秘书长、河北省茶文化学会副会长】

2023年11月8日至9日为培养一批高素质、专业性强的茶叶专业技术人才,提升庐山市茶产业专业化、标准化生产水平,为期两日的“科技强茶助力庐山市茶产业高质量发展”专题培训会在庐山市海会镇彭山村海庐茶博园顺利开讲。部分乡镇农技推广人员、茶叶企业叶专业合作社管理人员、技术人员、茶叶种植大户、茶农参加。

本次培训会采取室内授课与现场观摩相结合的方式,邀请省内茶叶领域专家,重点讲授茶树短穗扦插无性繁殖技术、茶园间作绿肥以草控草技术、茶园测土配方施肥技术、茶树病虫害绿色防控技术、茶叶加工关键技术、茶园越冬管理技术等。

讲座中,专家从茶园、茶业、茶叶、茶文化四个方面普及茶文化产业的丰富内涵,并结合茶产业历史与现状讲述江西茶的发展前景和趋势,随后详细向大家讲解茶树绿色生态栽培技术,并就茶树生态建园、品种选择、投产茶园管理与学员们展开深入交流。

阳光雨露,乃茶树生长之不可或缺。有天地的滋养,有自然的蕴化,才能成就茶树的盎然生机。

将新技术大面积的推广,提升种植管理水平,从根本上提高管理效率,在以往的基础上进行创新,才能使其产量与质量都能得到质的飞升。

举办单位

主办单位

江西省红壤及种质资源研究所

承办单位

庐山市科学技术局

庐山市云雾茶产业协会

全体参会人员大合影

海庐茶博园,占地1063亩,坐落在国家级特色小镇“云雾小镇”,面临鄱阳湖,背靠庐山五老峰,是为了顺应市场发展的需求而升级打造的以庐山云雾茶为主题的茶旅文化融合的产业园区,打造成以“茶山康养、民俗体验、民间艺术村、茶创空间、茶食餐饮、文化交流、茶语山墅”为主题,这是庐山茶旅文化产业的重要一环,也是构建“环庐山、大庐山、泛庐山”旅游经济圈,将庐山云雾茶推向全国、走向世界的文化与产业推手和重大项目。

海庐茶博园所倡导的“悦”生活主张,正逐渐改变了人们的生活方式。“一茶两友三餐四季”,在海庐茶博园,春有茶香飘远、夏有荷叶连连、秋有黄菊悠然、冬有腊梅绽放。

来源:海庐茶博园,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

眼下,正值夏茶采制、销售的旺季。

鄱阳湖西岸、环庐山一带,云雾缭绕、茶林葱郁、茶树层叠,茶农们手指翻飞,采茶制茶一派繁忙,构成了一道茶香四溢的风景线。

九江市濂溪区的九江茶市里,茶交易、秀茶艺、品茶味、话茶事,游人如织、顾客盈门、热闹非凡,中国三大茶市之首的盛况,辉煌再现。

“九江茶卖全国,全国茶卖九江”。作为今年江西省文化强省建设推进大会的新晋“网红”,九江茶市凭借雄心壮志和务实举措,引领濂溪茶产业破局出圈,闯出新天地。

底气——立足生态,资源禀赋变产业优势

“自古香茗出深山,好山好水出好茶”。作为庐山云雾茶的核心产区,濂溪区“一城山色半城水,山江湖城相辉映”,优越的生态和气候条件,为茶叶生长提供了绝佳环境。

近日,记者来到位于庐山脚下的濂溪区高垅乡双垅村邹家山如如茶村。58岁的邹俊明是茶村的技术顾问,作为一名有着几十年经验的种茶行家,他始终认为“高品质自然有底气,好茶自己会说话”。由于茶叶品质好,与茶村合作的经销商已从2015年的10余家增加到40多家。

5月上旬,在上海召开的2023中国茶品牌建设论坛上,濂溪区主产的庐山云雾茶以其优异的品质,荣获“2023大众喜爱的中国茶品牌”称号。

如果说优越的生态环境是茶产业发展的法宝,那么政府的大力扶持和培育,则是传统茶产业破局出圈的引擎。

庐山云雾茶13个原产地保护乡镇中,有7个在濂溪区。依托这一优势,近年来,该区高度重视茶产业发展,把茶产业列为特色主导产业,拿出真金白银出台系列奖补政策,加速推动茶园扩面升级;加大技术指导力度,不断优化茶树品种结构,成功选育国家级茶树良种3个,集中力量建设了一批无公害、绿色、有机的生态示范茶园基地;与中茶所、南昌大学等科研机构及高校合作,设立茶叶工作站,提高茶产业科技创新能力。

在政策春雨的浇灌下,濂溪区的茶产业拔节生长。如今,该区茶园面积达1万亩,订单基地达5.15万亩,年产优质茶500余吨,综合产值达3.6亿元。

特色——文化加持,重塑千年茶市荣光

自唐宋时期,九江便是著名的茶叶集散地;明清时期,九江与汉口、福州并称为中国三大茶市;濂溪区境内的姑塘海关又被称为“万里茶道第一关”;庐山云雾茶更曾被列为朝廷贡茶……在悠悠岁月的更迭中,九江积淀形成了深厚的茶文化。

“重振九江茶市荣光,曾是多少九江人的梦想。”到任不久,濂溪区委书记赵和平就萌生了重新打造九江茶市的想法。

一次机缘巧合,他把目光瞄准了浔南大道上一处经营不善濒临倒闭的商业综合体——铜锣湾尚街。何不把它改造成九江茶市,既化解信访矛盾,又重振九江茶市雄风?经过多方论证、积极筹备、招商引资,2022年3月起,九江茶市陆续对外开放。茶市采取政府引导、市场运作方式,涵盖了全国六大茶类,销售庐山云雾茶、宁红茶、安化黑茶、福鼎白茶等70余种茶叶,甚至包括非洲肯尼亚茶,品种繁多、包罗万象。

中茶集团于4月26日借江西省文化强省建设推进大会的机会,进驻九江茶市。一开始,企业负责人蒋新景多少有些担心人气不足。可一个月下来,他的顾虑完全打消,店内有时一单生意销售额就超过10万元,照这个势头下去,“今年销售额突破200万元,没有问题”。

穿越千年,如今的九江茶市,不仅历史底蕴绵延不绝,商业价值更是不断彰显。目前,已入驻茶企150家,带动就业800余人。

深耕——全链发力,做足做活茶文章

前不久,九江茶市迎来了1500组小记者家庭5000多人,举办了为期两天的亲子嘉年华游园会活动。小记者们在家长的带领下,参观茶博馆、体验制茶技艺、感受非遗魅力,好不热闹。

丰富多彩的文旅活动,让九江茶市“周周有亮点,月月有精彩”,不仅带旺了人气,拉动了消费,更增添了旅游收入。

以茶促旅,以旅带茶。濂溪区不断深化“茶叶+”理念,全链条发力,不断做活茶产业、做足茶文章。九江茶市建设伊始,该区不仅着眼于将其打造成茶叶销售集散地,还致力于以此推动茶旅融合发展。九江茶市内,同步建设了万里茶道展区、茶博馆、茶市戏台、浔南画廊、西园雅集、濂溪茶书阁等相关配套,以及以茶文化创作、交流、展陈为代表的40余种茶衍生业态;设立了九派非遗馆,展出庐山篆刻、瑞昌剪纸、湖口草龙等30余个九江非遗项目,不断丰富文化内涵。九江茶市还积极创建省级夜间文旅消费集聚区、3A级旅游景区。

在此基础上,濂溪区串珠成链,不断拓宽全域旅游产业链。加强与知名旅行社合作,以九江茶市为纽带,规划观光游览路线,串联起周边威家镇积余村等乡村旅游示范点,变茶客为游客,成为生态茶园“绿”、文化底蕴“浓”、茶事活动“热”、乡村振兴“美”的茶旅融合示范典范。

漫山叠新翠,阡陌茶飘香。以茶兴业、因茶而名的故事,在濂溪区不断续着写新的篇章。

(全媒体记者 郑 颖 钟珊珊)

来源:江西日报,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除