武普洱茶是产于云南易武的一种茶叶,俗话说,班章为王,易武为后。意思是说易武山头出的茶则口感细腻,像温柔的皇后。

易武,位于云南西双版纳州勐腊县北部的一个历史名镇,是闻名中外的“普洱茶”原产地中心,古六大茶山之一,有“易武正山”之称,早在南宋时期,易武就成为“普洱茶”的故乡。

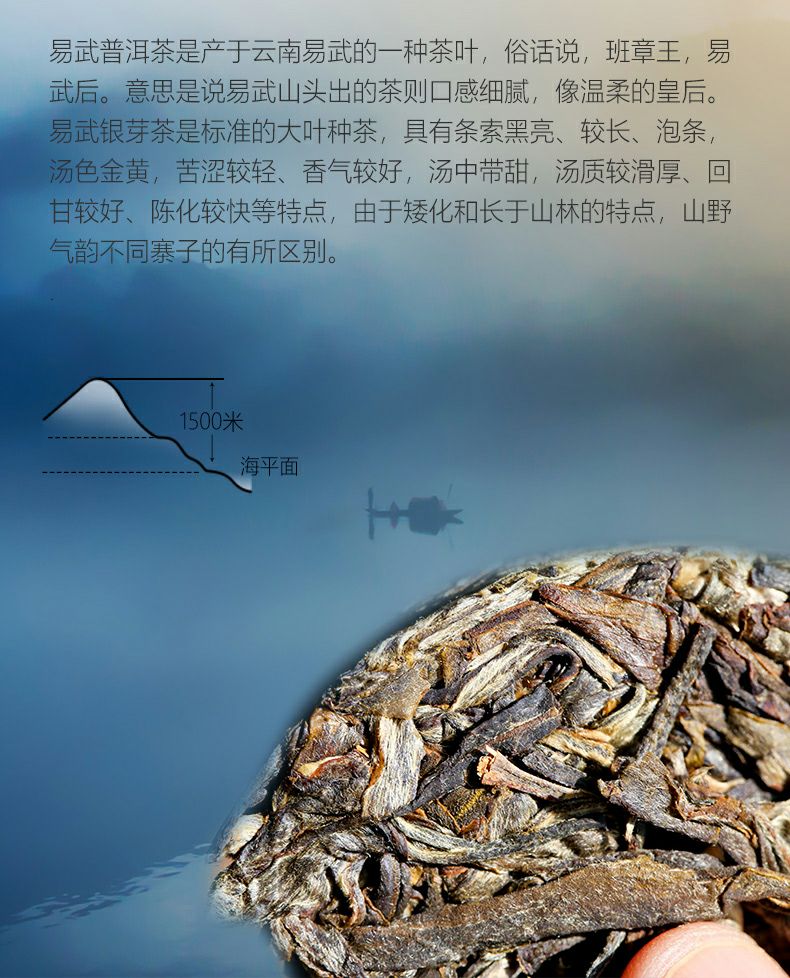

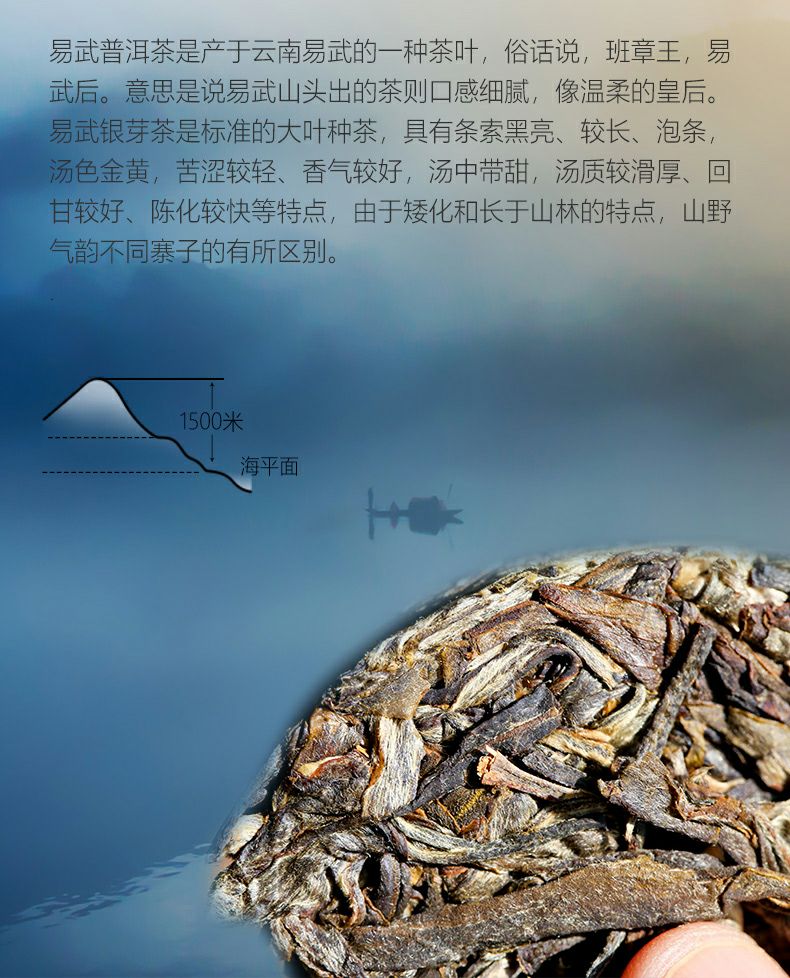

易武老树茶是标准的大叶种茶,具有条索黑亮、较长、泡条,汤色金黄,苦涩较轻、香气较好,汤中带甜,汤质较滑厚、回甘较好、陈化较快等特点,由于矮化和长于山林的特点,山野气韵不同寨子的有所区别。

易武位于勐腊县城北方,距勐腊县城110公里。易武年平均气温17.2℃,年平均降水量1500-1900毫米。

易武正山海拔656-2023米之间。海拔差异大,形成了立体型气候,具有温湿、温暖型两种气候特点,不同的小区气候条件造成了不同的生态环境。山高雾重,土地肥沃,温热多雨,热量丰富,雨量充沛。茶区土壤,在热带亚热带季雨林成土条件下,由紫色岩和沙岩母岩上风化发育而成,主要为砖红壤、赤红壤、黄壤。各地土质呈微酸性反应,pH值在4.6-6.5之间。土壤养分积累快,分解利用快,土壤有机质含量4.6%以上,腐殖质厚5厘米以上。

有老话说“云雾山中出好茶”,易武茶山自然条件优越,土地肥沃、气候温润,雨量充沛,云雾笼罩,茶叶占天赋条件而得美名。正因为长期没有被人精心照料,因而很生态、很自然,成为热爱生态、热爱自然的人们追逐的心爱。在当地人中得知,一些古树茶的老叶子甚至黄叶子都有人出高价购买。

易武的文化是多民族文化交融的结果,是集儒、道、佛为一体的中华文化的具体展现。易武在唐代称“利润城”,何时改为易武,无确实资料可考。据历史和大唐文化遗产提供的信息推测,易武的文化及其含义与儒文化主流的汉文化有关。

据考证,在唐代易武当地就种茶。明朝末年江西和云南石屏汉人开始进入易武种茶,面积不足一万亩。清雍正七年(1729)古六大茶山改土司制为“流官制”,清政府实行“茶引”制放宽茶叶专卖,为易武茶山的发展提供了体制和政策保证。于是,大批汉人涌入易武,用了近半世纪的时间,易武茶山面积达3万亩,出现了“山山有茶树,处处有人家”,10万人入山做茶的景象。易武茶文化就是在这样一个特定的历史条件下形成的,其中经济的发展是决定性的,是集儒、道、佛为一体的中华茶文化。易武的“易”得于“易经”的易,“武”得于“武圣”的武。单看这个易也很有意思,从字体上看,“易”又似日月相交之形。“易武”从文化根源上看,应是一文一武之本意。

在易武这块沃土上生长着上万亩的千年野生茶树、过渡型古茶树和栽培型古茶树。它们是大自然和人类共同创造的财富,是宝贵的自然文化遗产,是茶树的基因库,是茶文化的“博物馆”。

而易武作为六大茶山之首,是多民族聚居的地区,加之其独特的气候条件和地理环境,形成了独具特色的原生态茶文化。苗族喜欢饮用盐巴茶,彝族劳动时喜欢饮大锅茶,家家喜欢饮烤茶,瑶族劳动、待客用火罐茶、土锅茶,傣族待客用竹筒茶。即使是同一民族不同地域,也有不同的饮茶习俗。

易武茶制作过程

采摘鲜叶

一般来说,普洱茶采摘都是以一芽两叶为主,而易武茶的采摘标准则是一芽两叶至一芽三叶、一芽四叶。

这样的茶青,虽然在炒青方面会比较困难,也很补好看,但却是易武茶后期陈化之所以能够爆发的基础。

鲜叶摊凉

采摘回来的鲜叶要先经过摊凉。

摊凉可以让鲜叶脱水让鲜叶中的苦度、涩感挥发,同时让茶香味溢发出来。

每一批鲜叶的含水量都略有不同,所以摊放的时间和厚度也各有不同。

普洱茶杀青

摊凉后的鲜叶,就可以开始杀青了。

杀青的主要作用,一是减缓茶青的发酵速度并增加其柔韧度,二是去除鲜叶本身的青味。

而易武茶的特点是重杀青,因为鲜叶的梗茎比较长,所以对杀青的温度和时间把控要求非常高。

掌握不到位,可能就会出现红梗和青味过重的现象,或者是糊片和糊味。

普洱茶揉捻

杀青好的茶叶就可以从铁锅中倒出,在揉捻台上摊凉至尚有余温,然后再人工用手对茶叶进行“揉”和“捻”。

茶叶量大,也可采用机器进行揉捻。

易武茶的揉捻特点则是轻揉捻。

因为轻揉捻的缘故,所以新茶喝起来都会口感清甜,比较好入口。

但同样是轻揉捻的缘故,易武茶的细胞壁破损较轻,氧化速度就自然较慢,所以经过长期存放之后的易武茶,陈化持久充分,导致内含物质更溶于水,口感更加醇厚。

我们经常会听到用“抛条”来形容易武茶的特点。

所谓抛条,就是指易武茶揉捻轻,外形粗松,紧结度较低。那么与之相对应的形容,就是“紧条”。

从短期来看,紧条的茶比较容易出味,氧化速度快,而抛条的茶则口感比较清淡,氧化速度也慢。

挑拣老黄片

揉捻好的茶青还要经过日晒干燥,然后挑拣老黄片,才可以称得上是完整的晒青毛茶。顾名思义:普洱茶老黄片是在原料筛选拣工序中,因条索疏松、粗大,在揉捻过程中不成条的部分,按照生产标准拣出来的这部分茶箐,俗称为“黄片”。老黄片由于叶片组织厚实,以甘醇厚的滋味和持久耐泡见长。 黄片的冲泡,可以稍增加一点投茶量,最关键的是水一定要开,泡的时间一定要够,否则滋味就不能够充分展现。黄片口感不苦不涩,香味独特,而且不像嫩叶生茶那么伤胃。

蒸压成型

挑好的晒青毛茶,一般都会做成紧压茶,以便更好的保存。

刚做好的毛茶,需再存放一段时间才可以进行压制。因为新制的毛茶在存放的过程中,青味会褪去一些,茶香气激发出来,口感也会更加浓醇。这样再来压制成饼茶,口感更好。

毛茶蒸软,装入干净布袋,把茶揉紧,揉成圆饼。

再用25公斤重的石磨来压茶,使茶成饼形。因是人工石墨压制,饼型偶有不规则,也是正常的。

低温蒸、石磨人工压制,是易武茶的特色之一。

定型后的茶饼放在木架上进行风干。

易武茶特点

易武茶外形特点:外形上,条索较长、茶梗长的冲泡后成扁棱状、茶叶为卵圆形,边缘齿明显,条索肥壮显毫;叶底鮮活、大、长、厚,韧性好,叶面革质状、叶背绒毛多,均勻整齊,茶质优良极耐泡。

开汤后,汤色明亮,生茶呈微黄色,茶汤入口清香甘甜柔和、在梅子香、蜜香中透著一股幽兰香,谷雨前後所採芽茶味淡香入荷、刺激性较低、汤色明黄透亮色,汤质厚重,微苦涩味,香气高扬、汤水柔和。在香甜茶系当中属于最具有特色的茶品。

口感柔滑绵长。说到细腻两字,非易武莫属。易武茶的茶汤细腻柔滑,可以喝到颗粒均匀的丝滑之感。其回甘生津和喉韵都很含蓄,滋味持久性很强,这也是易武茶颇具特色的“柔中带刚”。甜度普遍较高,低苦涩,涩主要集中在舌面,也分布到舌两侧。低刺激,饮茶后口腔较为纯净。大部分易武茶不带喉韵,个别有喉韵但不及班章下得深,也不及班章明显。生态好的茶新茶即有凉气感,汤感醇厚。生津尚可,有但不猛烈。

叶底上,易武茶梗通常较多,叶片肥厚,锯齿密集,叶片呈长柳叶状。

易武普洱茶是产于云南易武的一种茶叶,俗话说,班章为王,易武为后。意思是说易武山头出的茶则口感细腻,像温柔的皇后。

易武,位于云南西双版纳州勐腊县北部的一个历史名镇,是闻名中外的“普洱茶”原产地中心,古六大茶山之一,有“易武正山”之称,早在南宋时期,易武就成为“普洱茶”的故乡。

易武老树茶是标准的大叶种茶,具有条索黑亮、较长、泡条,汤色金黄,苦涩较轻、香气较好,汤中带甜,汤质较滑厚、回甘较好、陈化较快等特点,由于矮化和长于山林的特点,山野气韵不同寨子的有所区别。

易武位于勐腊县城北方,距勐腊县城110公里。易武年平均气温17.2℃,年平均降水量1500-1900毫米。

易武正山海拔656-2023米之间。海拔差异大,形成了立体型气候,具有温湿、温暖型两种气候特点,不同的小区气候条件造成了不同的生态环境。山高雾重,土地肥沃,温热多雨,热量丰富,雨量充沛。茶区土壤,在热带亚热带季雨林成土条件下,由紫色岩和沙岩母岩上风化发育而成,主要为砖红壤、赤红壤、黄壤。各地土质呈微酸性反应,pH值在4.6-6.5之间。土壤养分积累快,分解利用快,土壤有机质含量4.6%以上,腐殖质厚5厘米以上。

有老话说“云雾山中出好茶”,易武茶山自然条件优越,土地肥沃、气候温润,雨量充沛,云雾笼罩,茶叶占天赋条件而得美名。正因为长期没有被人精心照料,因而很生态、很自然,成为热爱生态、热爱自然的人们追逐的心爱。在当地人中得知,一些古树茶的老叶子甚至黄叶子都有人出高价购买。

易武的文化是多民族文化交融的结果,是集儒、道、佛为一体的中华文化的具体展现。易武在唐代称“利润城”,何时改为易武,无确实资料可考。据历史和大唐文化遗产提供的信息推测,易武的文化及其含义与儒文化主流的汉文化有关。

据考证,在唐代易武当地就种茶。明朝末年江西和云南石屏汉人开始进入易武种茶,面积不足一万亩。清雍正七年(1729)古六大茶山改土司制为“流官制”,清政府实行“茶引”制放宽茶叶专卖,为易武茶山的发展提供了体制和政策保证。于是,大批汉人涌入易武,用了近半世纪的时间,易武茶山面积达3万亩,出现了“山山有茶树,处处有人家”,10万人入山做茶的景象。易武茶文化就是在这样一个特定的历史条件下形成的,其中经济的发展是决定性的,是集儒、道、佛为一体的中华茶文化。易武的“易”得于“易经”的易,“武”得于“武圣”的武。单看这个易也很有意思,从字体上看,“易”又似日月相交之形。“易武”从文化根源上看,应是一文一武之本意。

在易武这块沃土上生长着上万亩的千年野生茶树、过渡型古茶树和栽培型古茶树。它们是大自然和人类共同创造的财富,是宝贵的自然文化遗产,是茶树的基因库,是茶文化的“博物馆”。

而易武作为六大茶山之首,是多民族聚居的地区,加之其独特的气候条件和地理环境,形成了独具特色的原生态茶文化。苗族喜欢饮用盐巴茶,彝族劳动时喜欢饮大锅茶,家家喜欢饮烤茶,瑶族劳动、待客用火罐茶、土锅茶,傣族待客用竹筒茶。即使是同一民族不同地域,也有不同的饮茶习俗。

易武茶制作过程

采摘鲜叶

一般来说,普洱茶采摘都是以一芽两叶为主,而易武茶的采摘标准则是一芽两叶至一芽三叶、一芽四叶。

这样的茶青,虽然在炒青方面会比较困难,也很补好看,但却是易武茶后期陈化之所以能够爆发的基础。

鲜叶摊凉

采摘回来的鲜叶要先经过摊凉。

摊凉可以让鲜叶脱水让鲜叶中的苦度、涩感挥发,同时让茶香味溢发出来。

每一批鲜叶的含水量都略有不同,所以摊放的时间和厚度也各有不同。

普洱茶杀青

摊凉后的鲜叶,就可以开始杀青了。

杀青的主要作用,一是减缓茶青的发酵速度并增加其柔韧度,二是去除鲜叶本身的青味。

而易武茶的特点是重杀青,因为鲜叶的梗茎比较长,所以对杀青的温度和时间把控要求非常高。

掌握不到位,可能就会出现红梗和青味过重的现象,或者是糊片和糊味。

普洱茶揉捻

杀青好的茶叶就可以从铁锅中倒出,在揉捻台上摊凉至尚有余温,然后再人工用手对茶叶进行“揉”和“捻”。

茶叶量大,也可采用机器进行揉捻。

易武茶的揉捻特点则是轻揉捻。

因为轻揉捻的缘故,所以新茶喝起来都会口感清甜,比较好入口。

但同样是轻揉捻的缘故,易武茶的细胞壁破损较轻,氧化速度就自然较慢,所以经过长期存放之后的易武茶,陈化持久充分,导致内含物质更溶于水,口感更加醇厚。

我们经常会听到用“抛条”来形容易武茶的特点。

所谓抛条,就是指易武茶揉捻轻,外形粗松,紧结度较低。那么与之相对应的形容,就是“紧条”。

从短期来看,紧条的茶比较容易出味,氧化速度快,而抛条的茶则口感比较清淡,氧化速度也慢。

挑拣老黄片

揉捻好的茶青还要经过日晒干燥,然后挑拣老黄片,才可以称得上是完整的晒青毛茶。顾名思义:普洱茶老黄片是在原料筛选拣工序中,因条索疏松、粗大,在揉捻过程中不成条的部分,按照生产标准拣出来的这部分茶箐,俗称为“黄片”。老黄片由于叶片组织厚实,以甘醇厚的滋味和持久耐泡见长。 黄片的冲泡,可以稍增加一点投茶量,最关键的是水一定要开,泡的时间一定要够,否则滋味就不能够充分展现。黄片口感不苦不涩,香味独特,而且不像嫩叶生茶那么伤胃。

蒸压成型

挑好的晒青毛茶,一般都会做成紧压茶,以便更好的保存。

刚做好的毛茶,需再存放一段时间才可以进行压制。因为新制的毛茶在存放的过程中,青味会褪去一些,茶香气激发出来,口感也会更加浓醇。这样再来压制成饼茶,口感更好。

毛茶蒸软,装入干净布袋,把茶揉紧,揉成圆饼。

再用25公斤重的石磨来压茶,使茶成饼形。因是人工石墨压制,饼型偶有不规则,也是正常的。

低温蒸、石磨人工压制,是易武茶的特色之一。

定型后的茶饼放在木架上进行风干。

易武茶特点

易武茶外形特点:外形上,条索较长、茶梗长的冲泡后成扁棱状、茶叶为卵圆形,边缘齿明显,条索肥壮显毫;叶底鮮活、大、长、厚,韧性好,叶面革质状、叶背绒毛多,均勻整齊,茶质优良极耐泡。

开汤后,汤色明亮,生茶呈微黄色,茶汤入口清香甘甜柔和、在梅子香、蜜香中透著一股幽兰香,谷雨前後所採芽茶味淡香入荷、刺激性较低、汤色明黄透亮色,汤质厚重,微苦涩味,香气高扬、汤水柔和。在香甜茶系当中属于最具有特色的茶品。

口感柔滑绵长。说到细腻两字,非易武莫属。易武茶的茶汤细腻柔滑,可以喝到颗粒均匀的丝滑之感。其回甘生津和喉韵都很含蓄,滋味持久性很强,这也是易武茶颇具特色的“柔中带刚”。甜度普遍较高,低苦涩,涩主要集中在舌面,也分布到舌两侧。低刺激,饮茶后口腔较为纯净。大部分易武茶不带喉韵,个别有喉韵但不及班章下得深,也不及班章明显。生态好的茶新茶即有凉气感,汤感醇厚。生津尚可,有但不猛烈。

叶底上,易武茶梗通常较多,叶片肥厚,锯齿密集,叶片呈长柳叶状。

云南是世界茶树的原产地,但不是茶叶种植文明的发祥地,云南先民利用茶树的方式很原始,世界茶叶种植文明是诞生在巴蜀大地。世界茶树的原产地是云南的澜沧江流域。在史前云南的野生型茶树中的阿萨姆卡种,本来是只适应在比较湿热的地区生长,通过基因变异有个别茶树能适应温凉的气候,于是这些变异的茶树就能迁徙到巴蜀大地大量繁殖,为了适应当地的环境逐渐演变成了中小叶种。而四川的先民们对这些中小叶种野生茶树进行人工驯化,培育出了先进的中小叶良种,逐渐形成先进的茶叶种植文明。云南茶叶种植文明源自巴蜀大地,云南遍布小叶种茶是茶叶文明不断南传的结果。二无量山多小叶种茶,是因为历史上其充当了茶叶种植文明南传的主要通道,二无量山在银生茶时代向普洱茶时代演进的数百年过渡时期,扮演了传播的关键角色。二无量山遍布小叶种茶,就是云南茶叶种植文明源自四川的活见证。

巴蜀大地的小叶茶良种传入云南,大大提升了云南茶叶种植水平,激发了当地原住民培育大叶茶良种的热情,经过上千年的不断选育,终于在普洱茶时代培育出了勐库大叶种、勐海大叶种、凤庆大叶种三大国家级良种。大叶良种的兴起,让小叶良种逐渐边缘化,让现代人误以为普洱茶都是云南大叶种茶加工而成的,这显然与历史不符,也漠视了大量的小叶种茶加工成普洱茶的事实。

云南也存在大叶种变异型的小叶茶,主流的观点将小叶种归为大叶种变异型。如果是大叶种变异的话,茶树的叶子会变小,叶形始终是圆形与椭圆形,而小叶种的叶子是奇特的细长柳叶形,由此可见小叶种茶不属于大叶种变异。

——文章提要

在“银生茶”向南传播,演化为“普洱茶”的数百年历史进程中,无量山扮演了至关重要的角色。无量山源自南涧,最高峰在景东,来到景东与镇沅交界处,分为沿澜沧江边南下景谷民乐、永平的大无量山,另一条就是穿越镇沅、景谷、宁洱直到江城、勐腊的二无量山。通过山形走势我们可以看到,从北逶迤南下的二无量山长达数百公里,北边的一头连着景东永秀,南边的一头连着古六大茶山,这中间就盛满了从银生茶到普洱茶数百年的传播史。

这次随行到困鹿山、黄草坝考察的普洱市资深茶人李琨先生,多年前就对“二无量”这条被忽视的山脉进行深入考察,其认为从北到南该山脉的东西两麓分布有一系列的著名茶山,从景东无量山主脉的金鼎古茶山开始,往下就进入了二无量山的北部,在镇沅分布有老乌山、老海棠、茶山箐,在景谷分布有苦竹山、凤山、南板、黄草坝;而到了二无量的南部,在宁洱有困鹿山、板山,在勐腊有著名的六大茶山。而且其还发现了一个奇特的现象,相对于澜沧江东岸的哀牢山、大无量山,澜沧江西岸的临沧大雪山、邦马大雪山,二无量山系的小叶形茶特别多。关于这种叶子如细长柳叶的小叶茶,云南茶界的主流说法是,其是云南大叶种的变异,还有一种观点是,倚邦的小叶种来自四川。

李琨通过多年的实地观察认为,小叶形茶分为两种,一种是叶片椭圆形的小叶茶,其是云南大叶种的自然变异;而柳叶形小叶茶,叶片细长,其经过人工选育,已进化为小叶种。这些小叶种茶树来自哪里?李琨认为,可能跟南迁民族有关,这些不断南迁的种茶民族,数百年间将小叶种茶沿着二无量山的山脉走势不断南下,从景东带到镇沅,然后是景谷、宁洱,最后是种在六大茶山的倚邦。

这当然只是一种假说,但也与我们设想的云南茶叶种植文明源自四川一致,也就是更先进的小叶种茶从巴蜀大地传播到云南,先是在银生茶时代一路向南传播,然后在普洱茶时代再向北传播,由西双版纳地区反哺到澜沧江中游两岸地区。

这次茶马史诗编辑部考察的困鹿山与黄草坝,茶叶种植历史久远,在困鹿山留下的数百年大单株很多,而在黄草坝则是规模化连片种植茶园的典范。就现存茶树树围推测,困鹿山小叶种茶树种植年限可能会早于倚邦小叶种,小叶种存在经镇沅、景谷、宁洱传到倚邦的可能。

从困鹿山、黄草坝考察归来,2015年12月3日上午在普洱市的巴塞罗酒店白马非马与李琨就小叶种茶之谜进行了深入的探讨交流。

白马非马:大家都知道无量山,但对于二无量是陌生的,请介绍一下二无量山。

李琨:无量山从南涧到景东,在勐统河谷分为大无量、二无量两支。大无量沿澜沧江边从景谷县永平、民乐下来,海拔低,宜开发热区农业、规模化农业,植茶不多。二无量位于川河(把边江)与威远江之间,一路南下,直到勐腊,出名的茶山有凤山南板、正兴黄草坝、镇沅田坝茶山箐与老海棠、凤阳困鹿山、勐先板山、易武茶山,以及一些不太出名待开发的古茶区。二无量南段的主脉,东边是宁洱,东北边是镇沅,西边是景谷(凤山、正兴)。老乌山、苦竹山介于大无量与二无量之间。大无量与二无量的分界,东边以景东芹菜塘形成的勐统河为源头,西边以景东永秀为源头的景谷河为源头。二无量许多地区,茶叶种植海拔高,1900米左右,多中小叶种。整个二无量的茶树都很杂,红梗茶多,大叶、中叶、小叶种都有,分细叶子茶(柳叶)、大叶子、紫茶、红梗茶、勐库茶等品种。当地许多原生茶种品质好,比如中小叶红梗茶加工出来品质比勐库种好。红梗茶芳香物质更多,喝起来更润口;勐库茶易成活,易生长,产量高,外形好看,劲头足,但不够香润。倚邦小叶种多,当地人称为细叶子茶,种植年代跟黄草坝接近。小叶种以困鹿山最为古老,倚邦面积最广,黄草坝连片种植,镇沅零星分布,景东漫湾也有发现,整个二无量都有小叶种。

白马非马:请谈谈考察小叶种茶的经历。

李琨:小叶种跟南迁民族有关。2003年、2004年我做太和甜茶,发现有些茶树树形半开展,多数往上张,叶形细长,老叶长1.5—2㎝,这类茶做出来,香型、口感很特殊。主流的观点将之归为大叶种变异型。我走了一些茶山后,认真对比发现,如果是大叶种变异的话,叶子会变小,叶形始终是圆形与椭圆形,不是这种奇特的细长柳叶形。当时交通条件不是很好,都是走路,或骑摩托去,考察范围不是很大。就镇沅而言,在二无量发现的细叶子茶更多,在哀牢山系基本没发现。

我后来开茶楼,就有机会走更多地方。2005年左右,我发现景谷凤山、南板、黄草坝一带有大规模连片种植的小叶种茶,它的性状更为典型。它的种植方式不开沟,不开台,顺山坡按传统的满天星方式种植。许多茶树高大,甚至可达七八米高。在黄草坝外寨这边,土层浅,没有松土深翻,茶树长得不漂亮,但也有一定树龄,反而在以寨小叶种不多,多为大叶种。整个南板、黄草坝片区,可以看出是茶种混杂片区,以小叶种为主。,

2006年,我来到宁洱困鹿山。听说这里古茶树比较老,我就想去看看藤条茶的传播路线,结果发现当地分布有柳叶形小叶种古茶。这种古茶长得特别高大,有的达10米有余。有的树体年久,受到伤害,但生命状态依然旺盛。这又让我对大叶种、小叶种的传统界定方法有点怀疑起来。传统观点认为,云南大叶种属乔木型,树形高大,主干突出,芽叶肥壮,丰产期长,生命力旺盛,千年之树也会有。而这种柳叶形小叶茶,传统认为属灌木型茶树,分枝低矮,芽叶细小,生命力不是很旺盛,百年之树难找。但是眼前的困鹿山细叶子茶,明显树龄超过百年,甚至高达数百年,仍然保持旺盛的生命力。

我就想,这类茶树在无量山一带广泛分布,肯定有它的原因,那么往南边是否还有传播?2010年,我到普洱市茶源广场开店以后,又沿无量山脉往南走了江城、勐腊一带的茶区。在易武茶区的倚邦茶山又发现了大面积的小叶茶。这种茶已经被当地老百姓称为细叶子茶。其特点是叶子细长,它的口感、香型与在镇沅、景谷、宁洱发现的基本属一种类型。在太和甜茶总结提升为晒红,并大力推广晒红技术的过程中,我又走了更多的山,在无量山主脉景东漫湾发现大树型小叶子茶。

这十多年来,我走了澜沧江两岸的无量山、哀牢山、临沧大雪山、邦马大雪山,发现这种细叶子茶沿无量山集中分布。

白马非马:你的结论是细叶子茶不是大叶种的变异,而是典型的小叶种茶?在历史上,小叶种沿着二无量山由北向南传播,导致细叶子茶在无量山集中分布?

李琨:细叶子茶属于小叶种茶。我的推断是,这种细叶子茶能长成百年古树,从而颠覆了“小叶种为灌木型茶树”的传统观点。它的形成,应该是随中原农耕民族南迁带来的。有些地方的人,不叫它细叶子茶,而称之为“南宋茶”。但这个“南宋茶”是否跟历史上的南宋王朝有关,有待考证。有种说法是,一些老百姓将这种叶间距短,芽头细,茶毫少,老叶细长,很难生长发芽的茶,称为“难耸茶”,意为茶叶难以发芽生长,耸为向上耸立出来之意。“南宋茶”可能是“难耸茶”的讹传。

这类茶叶做出来的好的晒青毛茶,相比勐库大叶种更为润口、爽滑,香气更为内敛悠长(水含香),即便是当初加工不好的茶,储存隔年之后香型比较明显,会体现这种细叶子茶的品种香。这种细叶子茶花果香更显,干毛茶颜色更黑,有的是黄带黑,有的时候是乌黑,茶毫很少。细叶子茶带有一点红梗,红得不太明显,属于红梗茶的一种。红梗茶属于各个茶种的变异茶,大叶、中叶与小叶都会变异出红梗茶。

白马非马:在清代以前,云南作为经济文化交流的交通要道主要有两条。据万历《云南通志》记载,其一为上路,或称北路,自永昌(保山)直达麓川(瑞丽)边境而抵于海边(孟加拉湾)。其二为下路,或称南路,由景东南下至车里(西双版纳)和八百(泰国清迈)。万历《云南通志》具体地记载了下路交通路线情况:“由者乐甸(今镇沅恩乐)行一日至镇源府,……行三日至普耳(普洱)……又行二日至一大川原,……又四日至车里宣慰司(驻今景洪)……。”

由此可见,以景东核心区的银生茶文化就沿着“下路”这条主要的交通干道南传,从景东传到镇沅、景谷,然后是宁洱,最后到勐腊的古六大茶山,演变成为普洱茶。其传播路线是沿着二无量山一路南下,带来了许多源自巴蜀大地的小叶种茶,这就是如今二无量多中小叶种茶的原因。

李琨:你提出来的“云南茶叶种植文明传播路线:由北向南传播,再向北反哺”,我非常赞同。为什么说云南茶叶种植文明源自巴蜀大地?

白马非马:二无量山遍布小叶种茶,就是云南茶叶种植文明源自四川的活见证。云南是世界茶树的原产地,但不是茶叶种植文明的发祥地,云南先民利用茶树的方式很原始,世界茶叶种植文明是诞生在巴蜀大地。世界茶树的原产地是云南的澜沧江流域。在史前云南的野生型茶树中的阿萨姆卡种,本来是只适应在比较湿热的地区生长,通过基因变异有个别茶树能适应温凉的气候,于是这些变异的茶树就能迁徙到巴蜀大地大量繁殖,为了适应当地的环境逐渐演变成了中小叶种。而四川的先民们对这些中小叶种野生茶树进行人工驯化,培育出了先进的中小叶良种,逐渐形成先进的茶叶种植文明。云南茶叶种植文明源自巴蜀大地,云南遍布小叶种茶是茶叶文明不断南传的结果。二无量山多小叶种茶,是因为历史上其充当了茶叶种植文明南传的主要通道,二无量山在银生茶时代向普洱茶时代演进的数百年过渡时期,扮演了传播的关键角色。

到困鹿山、黄草坝考察的前一天下午,我与天下普洱茶国公司董事长包忠华先生共同探讨了云南茶叶种植文明的传播路径,一致认为:云南虽然是世界茶树的原产地,也是最早栽培与利用茶树的地方,但是云南土著先民的茶树培育与种植水平长期停留在原始阶段,茶叶种植文明真正的兴起应该是在巴蜀大地,因为其在远古与中古拥有远比云南先进的农耕文化。秦开五尺道,汉武帝征服西南夷,云南这个化外之邦第一次与中原文明的联系变得紧密。而“孔明兴茶”的传说,不过反映了诸葛亮七擒孟获,深入大规模治理南中,巴蜀大地的茶种与种植模式开始传入云南的史实。中国茶源自神农氏的新石器采集农业阶段,到了汉代走出了蒙昧,在巴蜀大地开出了农耕文化璀璨的花,又经魏晋南北朝的僧侣阶层与士大夫的推崇,终于在唐代上升为“国饮”,以陆羽《茶经》的诞生为标志,茶成为了中国引车卖浆者流的日常饮品,也是文人与贵族的精神饮品。

在中原茶文化不断进化的历史进程之中,云南茶也在原住民的驯化下不断茁壮成长,加上自秦汉以来中原文化的不断渗透,洱海与滇池地区成了云南文化的发展高地,其邻近这两个地区的蒙舍蛮在南涧、景东一带也发出了云南茶的第一缕声音。就在陆羽《茶经》问世的唐代,在樊绰的《蛮书》里第一次出现了云南人种茶,利用茶叶的正式记载,其指的银生城界诸山,据后人考证就在景东、南涧一带,至今这一无量山主脉地区多生长数百年,乃至上千年的古茶树就是明证。在南诏国时期,应该是继“孔明兴茶”之后云南茶叶的第二个蓬勃发展期。南诏是个奴隶制国家,经常发动对外战争抢夺人口为奴。天宝年间,乃至其后的一百多年,南诏与唐朝的战争频仍,大量战败被俘的中原士兵以及四川被掳的居民被迫为奴,其中有许多人是种植经验丰富的农民、手艺高超的工匠。这数十万人及其繁衍的后代,就在南诏与大理国生生不息,带来了中原先进的手工业、农耕文化,当然也带来先进的茶种、种茶模式与制茶技艺,推动了云南茶叶的进步。

李琨:请详细介绍一下云南茶叶由银生茶到普洱茶的演变过程。

白马非马:我们的观点是,云南茶叶发展史上有三个时期,一是“孔明兴茶”的神话传说时期,其在于南诏国兴起之前,由于其缺乏足够的史料来佐证,对之我们只能发出“濮人种茶”的感叹,只能留下了除了猜想还是猜想的遗憾。云南茶叶第一次走入信史是南诏、大理国的“茶出银生”时期。继之兴起的是“普洱茶”时期。

我们认为,云南茶叶种植文明的传播路径,是从四川向南传播的,其从两汉到魏晋南北朝数百年间,巴蜀大地先进的农耕文化与云南原始的茶叶种植文化相融合,终于在唐宋时期于南涧、景东、景谷、镇沅一带催生了璀璨的“银生茶”。接着是银生茶在元代与明代前期一路向南,经宁洱困鹿山、板山一路向南传播,再加上中央政府在西南边疆推行土司政策及其后的大规模改土归流,并大规模推广军屯、民屯与商屯,以及将内地数百万汉族人口迁入云南,使得汉人先进的农耕文化深入车里宣慰司,于是诞生了兴起在明清两朝并于当代复兴的普洱茶。

随着车里宣慰司六大茶山茶事的勃兴,一路向南传播的云南茶叶种植文化开始向北反哺。其先声就是明代成化年间,双江勐勐土司派人到西双版纳取茶籽种于冰岛,这就是举世闻名的勐库大叶种之来源。杜文秀、李文学起义被镇压之后,云南茶叶的北上运输通道被重新打通,继瑞贡京城、边销藏区之外,云南茶叶的南洋市场也被开辟,四川、重庆人也爱上了沱茶,清末民国云南茶产业迎来了继雍正、乾隆、嘉庆与道光之后的第二个兴盛期,其显著的标志就是江南六大茶山——勐海茶的强势崛起,以及澜沧江中游两岸的双江、凤庆、临翔、景谷、景东、镇沅茶事的勃兴。澜沧江两岸的新茶区的兴起,享受的是盛极一时的普洱茶文化向北反哺之恩泽。大量新辟的,采取满天星方式种植的商品化茶园,其茶籽大多来自双江的勐库与邦协,而勐库种又源自西双版纳。

白马非马:通过系统深入地梳理云南茶叶种植文明的传播史和传播路径,有助于我们更好地理解云南茶叶品种资源。就你多年的考察,云南栽培型古树茶该怎么分类?

李琨:从驯化与培育程度来看,大叶种分为野生驯化型、过渡型的大叶种、人工栽培型的原始大叶种等。从叶片大小来分,有大叶形、中叶形与小叶形。一个品种形成后,其性状会趋于成熟稳定,虽然在不同的地方种植,外观上会有差异,但在稳定的遗传物质作用下保证了其独特的外观特性,因此不管用何种方法加工制作,其特有的物质会形成近似的“品种香”。

野生驯化型:在哀牢山、无量山都有分布,老百姓称之为“大山茶”。老百姓会讲其是由野生茶驯化过来的。其叶片大,茶气强,苦显,化得开,但化得慢,入口苦,不是那么叮嘴,干茶色泽乌黑,无毫。

过渡型的大叶种:它的干毛茶跟栽培型大叶种基本一样,香气稍显特殊,吸水后香气很容易飘荡出来,显得香气张扬。

人工栽培型的原始大叶种,就是我们称的古树茶。其性状不统一,各个片区有自己的性状:有的是颜色深蓝,老叶肥厚,蜡质层致密、油亮、反光,叶形平直;有的是果绿色的,叶片相对较薄,叶面凹凸不平,叶形半曲,气孔粗大;有的在新芽时长出浓密的茶毫;有的在春天时新芽易带紫色,叶子长老后变深绿色;有的长老后带暗红色、紫色;有的只是在茶梗部分带点紫色。各地的叶片大小不尽相同,但叶形都为椭圆形。在西双版纳、临沧发现的大叶茶,外形近似,品性稳定。普洱茶区的小景谷、老乌山的茶叶,叶形大,一致性好,性状稳定,各地都有成熟的种植管护与采摘模式,虽然它们都有差别,但看得出来,都是经过人工多代选育的。

中叶形茶感觉更为复杂,地方差异多,性状更为多样,但叶片多为椭圆形。

小叶形茶总体分两类:一为叶片椭圆的小叶形茶;另一类为叶片细长,近似柳叶的小叶形茶。两者的共同特点为叶间距短,很难发芽。但它们的干茶形状有明显差别,香型、滋味不同。前者为云南大叶种变异的小叶形茶树,后者是经人工选育后性状稳定的品种型小叶形茶树。即前者自然变异,后者人工选育造成的。

无量山、哀牢山乃至整个云南茶区都有这种大叶种变异的小叶茶,很多茶园都是大叶、中叶、小叶共生,但品种型小叶茶多分布在无量山,其种植相对集中连片,不会在整个云南产茶区分布。

白马非马:讲得很好,非常详细,我看能不能再优化一下,将之总结为:

云南栽培型古树茶的分类与断代:

分为大叶种、小叶种两大类。

一、大叶种:

第一代为野生驯化型茶树:云南土著民族将野生茶树简单地从山林里移栽过来,性状接近野生型。‘

第二代为过渡型:野生型茶种经长期自然进化,加上不多的人工干预,兼有野生型与栽培型的性状。

第三代为栽培型大叶茶原生种:经过人为选育而得到的品性稳定的大叶茶。各地不尽相同,都为大叶,虽然叶片色泽不同,形状会有差别,叶面蜡质厚度不一样,叶背面气孔分布密度不同,嫩芽的茶毫致密性不一样,但它们都是肥芽大叶,树形高大,没有人工干预的情况下主干突出,顶端生长优势明显,人工干预后的采摘蓬面宽大,丰产,盛产。

第四代为大叶良种:比如勐海大叶茶、勐库大叶茶、凤庆大叶茶。其选育代数多,性状稳定,各地取向不同,风格不尽相同。

二、小叶种(品种型小叶茶):

叶片细长,以困鹿山品种最为久远,树形最为高大;倚邦茶区面积最大,小叶性状最为突出;景谷南板、黄草坝茶区连片种植,大中小叶茶共生;镇沅茶区偶有分布;无量山主脉的景东漫湾茶山也有品种型小叶茶发现。它是普洱晒青毛茶中比较另类的品种。其他茶山可能也有,因时间关系尚未考察。

除品种型小叶茶之外,云南还大量生长有叶片椭圆的小叶形茶,其是大叶种的变异。中叶形茶更为复杂,地方差异多,性状更为多样,但叶片多为椭圆形,也属于大叶种的变异。

李琨:总结得很好。

白马非马:巴蜀大地的小叶茶良种传入云南,大大提升了云南茶叶种植水平,激发了当地原住民培育大叶茶良种的热情,经过上千年的不断选育,终于在普洱茶时代培育出了勐库大叶种、勐海大叶种、凤庆大叶种三大国家级良种。大叶良种的兴起,让小叶良种逐渐边缘化,让现代人误以为普洱茶都是云南大叶种茶加工而成的,这显然与历史不符,也漠视了大量的小叶种茶加工成普洱茶的事实。

李琨:我们要为云南小叶种正名,小叶种茶是理解云南茶叶种植传播史的一把钥匙。我们提出的只是一种猜想与假说,抛砖引玉,期待更多的人参与小叶种与云南茶叶种植传播路径的讨论。

文/白马非马 请上帝喝茶工作室出品