99元两斤绿茶是真还是假,怎么鉴别?这是问题小编以原产地的角度来看,这个99元两斤的绿茶是可以是真的,只是不怎么好!

茶叶行业的真假怎么化分?

在市场上销售的茶叶不存在造价,以另外的物质来冒充茶叶,茶叶肯定是真的,无非存在几个问题,茶品较差,制作工艺问题,陈茶等这些问题。

另一个问题就是品牌的造假,已及名山造假!例如:一款茶本就是农民制作,打上某个公司的品牌,未经该公司允许,这种就是假冒伪劣的产品。又如:明明是“冰岛”茶,非要包装成凤庆产的“平和寨”这样仿冒包装成某名山,也是造假。

99元两斤的绿茶有没有?

其实市场上也是很多见的,包括大型的茶企就是收购市场上的毛料,通过分筛等级,精制后出来不同等级,一包装就是高附加值的茶品。制作这类绿茶的原料非常便宜,毛料可以在30以内一公斤。这样的茶品,控制就很难,不过在原产地多如牛毛,生态如何把控那是很难的。

喝茶喝健康,好生态原料为第一

小编不断、不断在自己文章中及问答中,饮用茶需要做到几个点:

1.一切茶品要以生态为第一。

2.制作工艺不合格,好茶变烂茶。

3.包装要生态,不要因为包装污染一款好茶。

4.价位要合适,名山名寨是浮云

哪个中国很多产地茶品牌都是比较不错的,中国不缺好茶,但是茶品牌,中国十大茶品牌哪个好,今天推荐一个茶品牌,暖莘茶。

暖莘茶:

一叶好茶来之不易,从种茶,管茶,采茶,挑茶,炒茶,制茶,在不断找产地,选标准,寻好茶这包含了初心梦想旅途中的艰辛汗水,包含了几代人,一辈茶人的心血和用心,我们不生产茶,我们只设计茶,寻一叶中国好茶,标准化,规模化,复制化以降低好茶的成本,为消费者提供一叶好。

暖莘茶以坚持一叶好茶,暖一片人心的理念:以为大众寻找中国好茶为宗旨,对茶我们坚持四不原则:

1.非原产地不选

2.非原生态不选

3.非高标准不选

4.非好口感不选

因此并非每一叶茶都叫暖莘茶,梦想起航,十年三千六百五十个日夜,一百二多万公里,环绕中国六十圈,万里苦寻,品茶无数,只为寻找一叶中国好茶,敬您一杯暖莘茶,好茶才暖心。

暖莘茶对产品提出了更高的要求,比如在原有工艺上,每个环节有提出了更高的标准,有些行业工序,这里要经过两次以上的筛选或检核以确保在高品质的标准上,在二次以上提高,因此暖莘茶品质是比较值得肯定的。

每个人喜爱的茶叶不一样,不同茶叶的产地以及特点、工艺上都会有区别,而这些茶叶也不是每个人都了解,今天小编整理了10大名茶的相关信息,接下来我们一起来了解一下:

1、西湖龙井,产于浙江杭州西湖区。

制作工艺:龙井茶的外形和内质是和其加工手法密切相联的。过去,都采用七星柴灶炒制龙井茶,掌火十分讲究,素有“七分灶火,三分炒”之说法。现在,一般采用电锅,既清洁卫生,又容易控制锅温,保证茶叶质量。炒制时,分“青锅”、“烩祸”两个工序,炒制手法很复杂,一般有抖、带、甩、挺、拓、扣、抓、压、磨、挤等十大手法,炒制时,依鲜叶质量高低和锅中茶坯的成型程度,不时地改换手法,因势利炒而成。

茶叶特征:茶叶为扁形,叶细嫩,条形整齐,宽度一致,为绿黄色,手感光滑,一芽一叶或二叶;芽长于叶,一般长3厘米以下,芽叶均匀成朵,不带夹蒂,碎片,小巧玲珑。龙井茶味道清香,假冒龙井茶则多是青草味,夹蒂较多,手感不光滑。

2、碧螺春,产于江苏吴县太湖的洞庭山碧螺峰。

制作工艺:碧螺春一般分为7个等级,大体上芽叶随1-7级逐渐增大,茸毛逐渐减少。碧螺春的茶叶非常娇嫩,采摘必须及时和细致。从采、拣到制,三道工序都必须非常精细。只有细嫩的芽叶,巧夺天工的高超手艺,才能形成碧螺春的色、香、味形俱全的独特风格。

茶叶特征:银芽显露,一芽一叶,茶叶总长度为1.5厘米,每500克有5.8万至7万个芽头,芽为白毫卷曲形,叶为卷曲青绿色,叶底幼嫩,均匀明亮。假的为一芽二叶,芽叶长度不齐,呈黄色。

3、普洱茶,产于云南各大普洱茶产区。

制作工艺:以经杀青后揉捻晒干的晒青茶为原料,经过泼水堆积发酵的特殊工艺加工制成,再经过干燥过程处理,即加工为普洱茶(熟茶)。普洱茶是制作各种紧压茶的原料。包括沱茶、饼茶、方茶、紧茶等。

茶叶特征:大乔木,高达16米,胸径90厘米,嫩枝有微毛,顶芽有白柔毛。叶薄革质,椭圆形,长8-14厘米,宽3.5-7.5厘米,先端锐尖,基部楔形,上面干后褐绿色,略有光泽,下面浅绿色,中肋上有柔毛,其余被短柔毛,老叶变秃;侧脉8-9对,在上面明显,在下面突起,网脉在上下两面均能见,边缘有细锯齿,叶柄5-7毫米,被柔毛。

花腋生,直径2.5-3厘米,花柄长6-8毫米,被柔毛。苞片2,早落。萼片5,近圆形,长3-4毫米,外面无毛。花瓣6-7片,倒卵形,长1-1.8厘米,无毛。雄蕊长8-10毫米,离生,无毛。子房3室,被茸毛;花柱长8毫米,先端3裂。

蒴果扁三角球形,直径约2厘米,3爿裂开,果爿厚1-1.5毫米。种子每室1个,近圆形,直径1厘米。

4、君山银针,产于湖南岳阳君山。

图片/网络

制作工艺:君山银针的制作工艺非常精湛,需经过杀青、摊凉、复包、足火等八道工序,历时三四天之久。特别注意杀青、包黄与烘焙的过程。根据芽头的肥壮程度,君山银针可以分外特号、一号、二号三个档次。

茶叶特征:由未展开的肥嫩芽头制成,芽头肥壮挺直,匀齐,满披茸毛,色泽金黄光亮,香气清鲜,茶色浅黄,味甜爽,冲泡时看起来芽尖冲向水面,悬空竖立,然后徐徐下沉杯底,形如鲜笋出土,又像银刀直立。假银针为青草味,泡后银针不能竖立。

5、六安瓜片,产于安徽六安和金寨两县的齐云山。

制作工艺:六安瓜片的第一道工序就是采摘,标准为多采一芽二叶,可略带少许一芽三四叶;第二道工序为摘片,将采来的鲜叶与茶梗分开,摘片时要将断梢上的第一叶到第三四叶和茶芽用手一一摘下,随摘随炒。第一叶制“提片”,二叶制“瓜片”,三叶制或四叶制“梅片”,芽制“银针”;第三道工序的技术关键是在于把叶片炒开。炒片起锅后再烘片,每次烘叶量仅2-3两,先“拉小火”,再“拉老火”,直到叶片白霜显露,色泽翠绿均匀,茶香充分发挥时趁热装入容器密封储存。

茶叶特征:其外形平展,每一片不带芽和茎梗,叶呈绿色光润,微向上重叠,形似瓜子,内质香气清高,水色碧绿,滋味回甜,叶底厚实明亮。假的则味道较苦,色比较黄。

6、黄山毛峰,产于安徽歙县黄山。

制作工艺:黄山毛峰的制造分系摘—杀青—揉捻—干燥烘焙,四道工序。

茶叶特征:其外形细嫩稍卷曲,芽肥壮,匀齐,有锋毫,形状有点像雀舌,叶呈金黄色;色泽嫩绿油润,香气清鲜,水色清澈,杏黄,明亮,味醇厚,回甘,叶底芽叶成朵,厚实鲜艳。假茶呈土黄色,味苦,叶底不成朵。

7、祁门红茶,产于安徽祁门县。

制作工艺:采青—萎调—揉捻(发酵)—干燥—成品茶。

茶叶特征:茶颜色为棕红色,切成0.6至0.8厘米,味道浓厚,强烈,醇和,鲜爽。假茶一般带有人工色素,味苦涩,淡薄,条叶形状不齐。

8、都匀毛尖,产于贵州都匀县。

制作工艺:分为杀青—揉捻—整形—提毫—提香—烘干等工序。

茶叶特征:茶叶嫩绿匀齐,细小短薄,一芽一叶初展,形似雀舌,长2至2.5厘米,外形条索紧细,卷曲,毫毛显露,色泽绿润,内质香气清嫩,新鲜,回甜,水色清澈,叶底嫩绿匀齐。假茶叶底不匀,味苦。

9、铁观音,产于福建安溪县。

制作工艺:铁观音采摘须在茶押形成驻芽,顶押形成小开面时,及时采下二三叶,以晴天午后茶品质最佳。毛茶的制作需经晒青、晾青、做青、杀青、揉捻、初焙、包揉、文火慢焙等十多道工序。其做青为形成“铁观音”茶色、香、味的关键。毛茶再经过筛分、风选、拣剔、干燥、匀堆等精制过程后,既成为品茶。

茶叶特征:叶体沉重如铁,形美如观音,多呈螺旋形,色泽砂绿,光润,具有天然兰花香,汤色清澈金黄,味醇厚甜美,入口微苦,立即转甜,耐冲泡;叶底开展,青绿红边,肥厚明亮,每颗茶都带茶枝。假茶叶形长而薄,条索较粗,无青翠红边,叶泡三遍后便无香味。

10、武夷岩茶,产于福建崇安县。

制作工艺:采青——萎凋——做青——揉捻——烘焙——拣剔等。

茶叶特征:外形条索肥壮,紧结,匀整,带扭曲条形,俗称“晴蜒头”,叶背起蛙皮状砂粒,俗称“蛤蟆背”,内质香气馥郁,隽永,滋味醇厚回苦,润滑爽口,汤色橙黄,清澈艳丽;叶底匀亮,边缘朱红或起红点,中央叶肉黄绿色,叶脉浅黄色,耐泡6至8次以上。假茶开始味淡,欠韵味,色泽枯暗。

作者简介:

李方顺

资深翻译,贵州财经大学外国语学院特聘翻译硕士研究生导师,广东省茶文化促进会“茶文化”刊物特约撰稿学者。

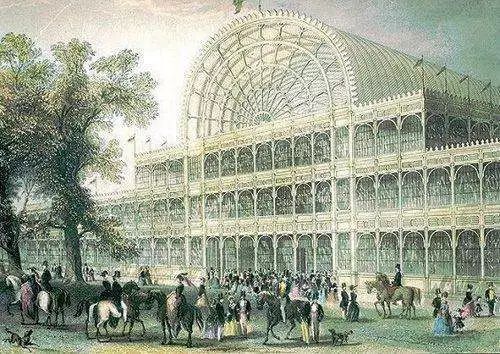

1851年伦敦世博会

1851年,为了向全世界展示其工业革命取得的伟大成就,以及其掠夺全球资源和财富创造的工业成果,英国在伦敦举办了第一届世界博览会。1851年,随着最后一批12838株茶苗运抵印度大吉岭,总共2万多中国茶树种被偷运到了印度,至此,史上最大商业间谍罗伯特•福琼完成了他潜入中国腹地侦盗中国茶种的使命,得意地站在了喜马拉雅山麓的英属印度殖民地茶园里,指点茶山,展望着大英帝国宏伟茶业的发展蓝图。1851年,福琼将潜入中国徽州侦盗中国茶叶时弄到的茶叶染色添加物悄然寄回伦敦,在第一次世博会上向全世界展示,并将部分样品提交给伦敦药剂师协会的药剂师进行化验分析,并撰写论文在“大英化学协会”宣读和出版。于是,英国以“毒茶”之名拉开了围剿中国茶叶的大幕,一场以茶叶为核心的史上最大贸易大战在全球悄然展开!

要不是看到史上最大商业间谍罗伯特•福琼亲笔写的英文游记,谁会想到170年前的英国竟然谋划了如此惊心动魄,却令大清帝国浑然不知的贸易大战。

请看福琼在他《Journey to the Tea Countries of China》游记中的两段英文:

I procured samples of these ingredients from the Chinamen in the factory, in order that there might

be no mistake as to what they really were. These were sent home to the Great Exhibition last year,

and a portion of them submitted to Mr. Warrington, of Apothecaries' Hall, whose investigations in connexion with this subject are well known. In a paper read by him before the Chemical Society, and pub-lished in its ' Memoirs and Proceedings,' he says, —"

我从中国茶厂弄到了这些染色原料样品,搞到这些样品是为了明确无误地弄清楚这些染料到底是什么东西。我把这些样品于去年(1851年)寄回伦敦并提交给了“万国工业博览会(the Great Exhibition)”,并将部分样品提交给了“药剂师协会(Apothecaries' Hall)”的沃灵顿先生(Mr. Warrington),他在这方面的研究声名卓著。他在皇家化学学会宣读了他撰写的论文,并在其公开出版的“研究报告及论文集”中写道:

Mr. Fortune has forwarded from the north of China, for the Industrial Exhibition, specimens ofthese materials (tea dyes), which, from their appearance, there can be no hesitation in stating are fibrous gypsum (calcined), turmeric root, and Prussian blue ;the latter of a bright pale tint, most likely from admixture with alumina or porcelain-clay, which admixture may account for the alumina and silica found as stated in my previous paper, and the presence of which was then attributed possibly to the employment of kaolin or agalmatolite.”

“福琼先生从中国北方向“工业博览会”所提交的材料(茶叶染料)样品,从外观上看,毫无疑问,属于纤维石膏(煅石膏)、姜黄根,以及普鲁士蓝。后者呈浅色,鲜艳夺目,很可能混杂有矾土或瓷泥,这样的混合物,正如我所发现并在早前的论文中所论述的那样,会生成氧化铝和二氧化硅,之所以如此,很可能是因为其中使用了高岭土或滑石原料。”

当时,由于分析化学和显微镜检测的出现,食品掺假得以检测,并能很快确定掺假使用的材料,英国人当时吃的面包、牛奶、奶酪和茶叶都查出了严重的掺假问题。1851年到1855年,英国著名的《柳叶刀杂志》刊载一系列的调查和科学研究文章,引起了英国议会的大讨论。代表英国食品制造业的英国议会会员们对科学界和坊间谴责的食品掺假行为极力辩驳,坚持认为食品掺假没有什么危害,掺假的食品都是来自英国本土以外,并把大辩论的焦点集中在茶叶、香料和药材的掺假问题上,尤其是茶叶掺假,被推上了这场大辩论的风口浪尖。

英国人强调说,茶叶掺假并非自19世纪开始,而是从17世纪茶叶开始输入英国时就已经存在,因为茶叶当时输入英国时价格昂贵,更容产生掺假谋利的行为。茶叶掺假者或许是中国茶叶生产商,或许是英国批发商和零售商,并列出了当时最为普遍的4种掺假茶叶:

1、真实假茶(毒茶),即茶末—有的或使用别的树叶,掺沙土混合,通过类似淀粉的东西粘合成小颗粒状,然后染色制成红珠茶或绿珠茶。有的“毒茶”是用茶末加沙土或茶渣,使用诸如稻米类的胶状物质进行粘合而制成所需大小的颗粒状,最后适当染色处理,制成红茶或绿茶。

2、混充再利用假茶:这类假茶通常使用陈茶,加上山楂果树和黑刺李植物树叶,再加上废弃茶叶混杂在一起,通过再次揉捻、染色和烘干制成。

3、化学染色茶叶,尤其是绿茶,通常是采用化学方法染色制成。1844年,英国药剂学家罗伯特•沃灵顿首次将大量的绿茶样品用来进行了化学分析和显微镜测试,并向英国皇家化学学会提交检测报告称:“从一系列的检测看出,所有进口的绿茶都是经过普鲁士蓝或硫酸石灰,或石膏粉等上色或染色制成,有的是使用黄色或橙黄色植物染料染色制成。”

4、再烘干假茶,通常是简单地把陈茶再次烘干后转售再卖。

如此,英国堂而皇之地坐实了他们喝了百余年的中国茶叶为“毒茶”之说。

实际上,根据记载,英国人自己很早就有制造假茶的活动。早在1818年的3-7月份,伦敦就发现11宗茶叶造假案。最为典型的是一位食品杂货店商,他在伦敦戈德斯通(Goldstone St.)的房屋设施里制造假茶。他低价雇人从伦敦市区的树篱采摘黑白刺叶来制假红茶和假绿茶。适合制作“红茶”的树叶投放到铁锅里煮、烘烤,然后进行干燥处理,再用手进行揉搓而制成卷曲形状,用洋苏木紫红色染料将假茶叶染色,这样就制成了“红茶”。而“绿茶”则是采用铜板锅紧压加工和干燥处理,然后添加荷兰黄绿色及有毒铜绿染料进行染色处理,使假茶看起来绿色绽放。最后将假茶和真茶混合在一起,高价出售谋利。最终这位名叫帕尔默(Palmer)食品杂货店老板被判刑并处罚金840英镑。

由此,英国展开了一场把茶叶转化为智力殖民和英属印度农业的“纯正”化运动,公然宣称19世纪是英国开始书写茶叶历史的世纪,在强调茶饮为“英国价值”的象征的同时,也篡写历史,把茶叶的原产地改写成英国,茶园殖民地指南还规定了制茶的工艺。

接下来,英属印度和锡兰殖民地被认为是“英国”茶园地,茶的种植和生产被认为符合“英式”科学化和现代化的要求,所生产的茶叶也打上了“English”标签。1882年,一位名叫塞缪尔•贝尔登(Samuel Baildon)的英国人非常滑稽地说中国茶树实际上是属于“已经退化了的纯正茶种标本”,且称印度茶叶为纯正茶云云。

贝尔登还声称,因为中国不具备好茶生长的自然气候和地理条件,因此不得不造假。相比之下,所有印度茶叶“可以绝对保证纯正”云云。

其实,贝尔登之流的荒谬之言根本不值一驳。如果真如其所说,为何英国还要密派福琼冒着生命危险潜入中国腹地侦盗中国茶种呢?而福琼作为一名杰出的植物学家,为何只字不提印度纯正茶树种呢?!

显然,犹如司马昭之心,贝尔登之流的险恶之意不证自明。

在鼓吹纯正印度茶的同时,更对中国茶人极尽诽谤之能事。“中国茶农傍晚一边抽吸大烟枪,一边把他们茶园种植的茶叶装上船,然后长途运输贩卖,既不在乎质量,也不在乎利润。”

如此这般一边贬损中国茶叶,一边吹捧印度茶叶的伎俩,在19世纪晚期的英国纷纷登台表演。1883年,一位名叫Gordon Stables的博士公然地说:“毫无疑问,印度茶叶在国外毫无造假行为,而中国茶叶造假之技艺简直到了科学的程度。”这位英国博士更文绉绉地称:“如若确保英国饮茶大众道德之雅健,则须确保茶品物理特性之纯正”。同时鼓吹说,印度茶叶“是未来之茶。”并号召大家加入英国殖民地种植主,成为英国饮茶人,参与本土茶叶种植和茶叶消费活动。印度茶叶种植园主则对英国人说:“We are all one—one sovereignty, one queen or empress. Our interests are identical”(我们同为一体,同一主权,同一女王或皇后,我们拥有一致的利益)

在1880年代,英国出版了林林总总的教科书向英国大众灌输英式“爱国茶”思想,宣传印度茶叶,详细描述了茶叶的种植、好茶的冲泡方法,以及干茶和冲泡后看起来的状态等。相反,这些教科书大肆渲染华茶为假茶叶的氛围,如克劳德•鲍尔得(Claud Bald)在其《印度茶叶:文化与制造》(Indian Tea: Its Culture and Manufacture)一书中发表谬论称:“中国人很早就认识到其粗制茶叶不可能保持绿色,所以他们要施用技巧,往茶里添加染色的东西。”他同时宣称:“the general feeling of planters in India seems to be distinctly opposed to artificial colouring of any kind as being undesirable; the finished greens are made only for certain markets [the United States] where natural greens are not accepted”(印度茶园种植主们给人普遍的感觉是他们似乎明确反对任何不良的染色,而染色的绿茶只为不接受天然绿茶的特定市场(美国)而制作。”

这位鲍尔得先生真是不打自招,露出了狐狸尾巴:其实英属印度殖民地也生产染色的绿茶,不过他们自己不喝,而是销往北美市场,给美国人喝。由此可见英国人的双重价值观和做人不实诚的虚伪德行。

当时英国的教科书把分析化学方法宣传到了茶叶消费者的家里,目的是让消费者自己对茶叶进行判定。其次是打破人们对茶叶的神秘感,使茶叶的种植过程公开化。教科书清楚地阐述了茶叶生产的“科学化”体系,证明其现代化和英国化的种茶和制茶活动,由此证明印度茶业的科学化,以及印度茶叶的纯正性,强化了其英国商品的正统性。

甚至,英国人更是把茶叶造假问题上升到确立和维护阶级价值和性别理想的高度,声称茶叶掺假已危及整个“美德”及行为体系。英语词典Cassell’s Dictionary (1877-1879)将饮茶作了女性美德体现和英国化的特别定义:“英国人,尤其是英国女性饮茶,已到了如此的程度,即做英国男人,就应吃牛肉,而作为英国女人,则应懂得喝茶。”如此这般,把反茶叶掺假说成是一场捍卫生活方式的纯正、正直和真实的斗争。这场令茶“英国化”的运动持续进行了一个多世纪,从实践和思想上奠定了茶为英国“本国”固有而非外国产品的基础。

1880年代,英国殖民地茶的地位得以确立,印度茶和锡兰茶被认为是无掺假和无污染的茶叶。因而,印度和锡兰茶叶被认为是具有卫生之脑的英国人的“爱国之饮”。 “华茶依然是用原始的手工方式掺假、种植和生产,而印度茶叶则全部运用科学方法,依靠科技进步和现代化的设备生产,茶园资本化程度高,可批量生产。英属印度和锡兰茶叶系‘非手工制’,令维多利亚时代的英国人之心智因为知识而有了归属。”

在不断进行茶叶“去中国化”宣传的同时,英国也不断地以茶叶生产科学化的理念引导英国的饮茶大众,强调茶叶进口科学检测、预包装和茶业本身的“英国化。”

为此,英国于1881年在印度组织并成立了“印茶联合会(Indian Tea Association)”,总部设于伦敦和加尔各答,分会则遍设于全印产茶区域。该联合会设有“科学研究部(The Scientific Department)”和茶叶试验站(Tea Experimental Station)”,投入巨资用于研究最经济生产方法、改良栽培与制茶品质等基本工作。

更为重要的是,该会创设了“对外宣传局(Propaganda Campaign)”,专事对外宣传,尤其是大规模在美国烹饪学校,传授印度茶叶的饮用方法,并通过报章杂志和播音台向美国人灌输有关印度茶叶的常识。19世纪末和20世纪初,在伦敦还开展反华茶贸易(Anti China Tea Trade Campaign)的大规模宣传活动。英国这一系列的宣传活动取得了极大的效果,以北美为例,如美国原本是饮用中国绿茶为主的国家,但受英国在美国大肆宣传印度和锡兰茶叶的影响,逐渐改喝红茶。

1897年,一位名叫David Crole 的英国人在其教科书中大肆美赞“英式”茶为英帝国开疆拓土丰功伟绩之体现,系大英帝国价值之代名词。把印度茶和锡兰茶称为“本国茶”,把华茶贬称为“外国茶”,并豪情满怀地展望说一定会赢得一场贸易大战的胜利!

“The displacement of this foreign tea ought only to be a mere question of time, and I really can see no reason why we should not confidently look forward to a time when we shall be exporting British-grown tea into China itself”

“取代中国茶这样的外国茶叶只是时间的问题,我真的没有任何理由不充满着信心地展望有朝一日,我们将把英国种植生产的茶叶出口到中国本土去。”

果如其人所料,时隔100余年后,代表英国的立顿茶叶终于出口到了中国本土。对此,度娘百科介绍说:“1992年,立顿进入了全球喝茶历史最悠久、饮茶人数最多的国家——中国。短短5年之后,立顿就在中国百家商城系列调查中获得茶包销售额第一、市场占有率第一的成绩。”

凭借着一句英文广告词“Direct from tea garden to the tea pot”(从茶园直到茶壶),瞒天过海,不止是博得了世界饮茶者的芳心,更是赢得了拥有数千年喝茶历史的中国人们的信赖,国人似如久逢甘露,以欢呼雀跃的姿态拥抱着立顿的到来,溢美之词,可谓俯拾即是,请看:

“诞生于1890年的立顿,拥有纯正英国血统,深受消费者的喜爱。百年制茶工艺,风靡多个国家。奉行从“茶园到茶杯”的品牌理念……”

历史不会依原样重演,但会换个版本进行。“从茶园直到茶壶”、“拥有纯正英国血统”,这不正是英国人19世纪到20世纪初所宣传所用的语言吗?

从1851年伦敦世博会开始全面围剿华茶的这场史上最大的贸易大战,硝烟未散,我们在以包容、开放的博大胸怀拥抱世界的时候,千万不要因为失去了记忆而忘记了历史!

图文来自网络,版权归原作者所有,如有不妥请与我们联系删除