数千年前,茶叶就已在中国诞生,而中国茶、中国茶文化历经千年发展流变后,所呈现的光辉现状,离不开一代代人的不断努力和传承创新。这一点,从茶学、茶艺的发展上便可见一斑。

9月23日,“大雅至真”传承茶学雅集在福州举办,在秋分这个充满丰收与喜悦之感的时节,茶界名流汇聚一堂品茶、论茶、观茶,见证大雅至真的茶学传承的同时,深入体悟闽式功夫茶发扬光大的“进化”历程。

茶学代代相承

“大雅至真”茶学社正式成立

功夫二字,凝炼着数不清的伟大故事,当功夫与茶相遇,崭新的传奇由此书写。

中国茶道表演艺术家、雅真海峡茶艺学校校长吴雅真与功夫茶有着不解之缘。90年代,吴雅真南下诏安,向当地茶人讨教功夫茶冲泡技艺,回到福州后,她将所见所闻所感与对茶道的心得体验,在继承原有泡法的基础上加以创造性地重构,创编了闽式功夫茶学。

活动现场,吴雅真对闽式功夫茶道进行了演绎,温盏、投茶、注水、出汤……每个步骤都投入着满满的热忱与赤诚,达到一种物我忘一的境界。茶香袅袅,热气升腾,藏在杯中的温度与故事,随着吴雅真老师的演绎娓娓道来,使冲泡者和品饮者达到一种精神上的共鸣。

吴雅真表示,福建是中国茶的故乡,也是中国特有茶的重要产区,借此次“大雅至真”传承茶学雅集,想对福建的闽式功夫茶做一个传承,把福建的茶文化、中国的茶文化持续传播出去。

此次举办的“大雅至真”传承茶学雅集,在传承闽式功夫茶学的同时,也是对中国博大精深的茶学文化的发扬和推广。

“大雅至真”传承茶学仪式上,弟子们依次向恩师递送拜帖、鞠躬承茶,吴雅真老师也回赠了画幅与茶壶,通过庄严的传承仪式,弟子与老师之间的联系进一步加深,对发扬闽式功夫茶学的使命感也深深印刻在大家心底。

△弟子向恩师鞠躬承茶,吴雅真老师回赠画幅与茶壶

弟子代表崔榕回顾了自己跟随吴雅真老师学习的20余年茶路,感恩吴雅真老师,感恩因茶而遇见的一切。弟子们都纷纷阐述了自己的心路历程,诚挚表明了致力学茶悟茶,助推茶学发展,促进茶文化传播的决心。

△弟子代表崔榕

△吴雅真老师弟子

福建农林大学园艺学院教授郭雅玲,尔雅博物馆馆长余闻荣,《中国茶商业白皮书》总编辑、说茶传媒创始人兼CEO赖晓东,公泰茶庄第三代掌门人孙康荣等现场嘉宾,纷纷表达了多年来对吴雅真老师的感激之情,并对“大雅至真”茶学社今后发展表示了期许与祝愿。

在助力茶文化传播上,吴雅真始终不遗余力,其创办的海峡茶学港便持续传承与传播着中国茶文化。随着“大雅至真”茶学社的成立,对闽式功夫茶的传承与发扬再上一层楼。

邂逅雅致茶生活

在“大雅至真”中探寻好茶真味

雅者是天地之大美也,真者是人间之至味也,茶者是草木之精灵也,会者是群贤之共至也,“大雅至真”是对四者的集合呈现,也蕴藏着吴雅真老师多年的品格和精神。

此次雅集活动的另一个主题议程,便是首届大雅至真茶会。

茶会之中,尔雅博物馆馆长余闻荣与吴雅真针对闽式功夫茶缘起、茶艺流变、茶文化发展等话题展开了深入交流。活动现场,吴雅真还向余闻荣颁发顾问聘书,双方将强强携手,一同为助推中国茶学文化传播持续努力。

琴棋书画诗酒茶是古代文人的七大雅事。在茶会上闽式功夫茶的演绎中,闽派古琴技艺传承人张俊波弹奏古琴相伴,茶与琴的相遇,带来嗅觉、味觉、视觉、听觉的全方位享受,感受茶道美好,探寻好茶真味。

△闽派古琴技艺传承人张俊波弹奏古琴

从茶学的传承、茶道的体悟,到茶会的交流体验,此次“大雅至真”传承茶学雅集,将相对缥缈的、概念化的茶学用具象化的方式诠释,令观者深刻体悟到茶的美好。

希望未来闽式功夫茶道不断发扬光大,也希望“大雅至真”茶学一派不断开枝散叶,让世界爱上中国的好茶与璀璨的茶文化。

来源:说茶ShowCha,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

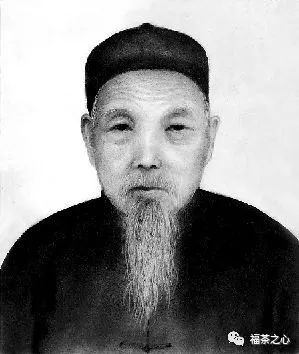

谢正安

谢正安,安徽徽州歙县人,黄山毛峰创始人,其创办的“谢裕大”茶行居徽州五大茶行之首。

1875年,谢正安在歙县漕溪(今徽州区富溪乡)选采肥壮的新鲜嫩叶,在传统制作工艺的基础上,亲自动手,大胆改进,经过“下锅炒(五桶杀青)、轻滚转(手轻揉)、焙生胚(毛火)、盖上圆簸复老烘(足火、显毫)”等工序精心制作,形成“外形似雀舌均齐壮实,锋显毫露,色为象牙,鱼叶金黄。冲泡后,清香高长,汤色清澈,滋味鲜浓,醇厚、甘甜。叶底嫩黄,肥壮成朵”的独特新茶。由于该茶白毫披身,芽尖锋芒,又因其产地邻近黄山,谢正安遂给它取名为“黄山毛峰”。

建国后,黄山毛峰一直为全国名茶中的佼佼者。改革开放后,"谢裕大"茶庄改名为"天茗庄",经原国家内贸部核准,成为安徽茶业唯一"中华老字号"茶庄。

汪立政

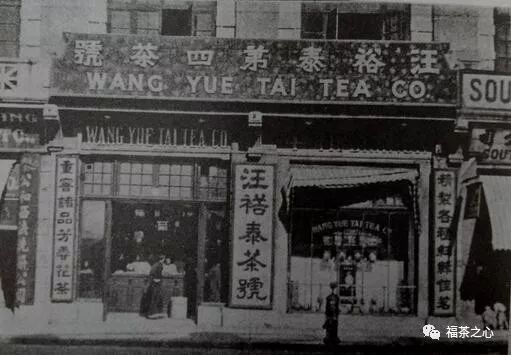

汪立政(1827~1895),绩溪八都余川人(今上庄邻村),字以德。1840年赴上海茶叶店为徒,勤劳忠厚,深得业主信任;1850年自办汪裕泰茶叶店于沪南,督工精制四方名茶,薄利多销,声誉鹊起而在业内独占鳌头,此后在上海、奉贤、苏州、杭州等地设分号9处。汪裕泰经营有方,业务发达,驰誉中外,盈利丰厚,执沪上业内之牛耳,为旅外绩溪人中的富商巨贾之一。

汪裕泰茶号,位于静安寺路20号近西藏路口。网友“稔之舟”补充道,蛮有故事的汪裕泰茶号——久享盛名的上海汪裕泰茶庄,是绩溪县上庄镇余川村人汪立政(名锡纯,字以德,1827—1895)所开创,汪立政祖孙三代,历120年,先后在上海、台湾和国外等地开设了茶庄、茶行、茶栈。鲜为人知的是胡适先生出生于小东门里咸瓜街的汪裕泰茶号楼上。

汪立政富而有道,急公好义,对家乡的公益事业多有资助。余川村口的环秀桥毁于道光癸酉(1873),当时死难者无数,沿河良田皆废为沙滩,对此他一直牵挂在心。晚年,他捐金二千数百元,并派专人监工重建,虽未亲眼目睹夙愿的实现,但其子完成了此项义举。汪立政子汪惕予因致力于悬壶济世,只能勉力维系汪裕泰店业;其孙振寰1919年由日本早稻田大学毕业后,继承汪裕泰店业,刻苦钻研,善于革新,几经努力,于1927年在上海西藏路开设汪裕泰总号、辟有5个门市部,接着又在浙江路和福履路分设2个门市部,以批发兼零售,销售新制的绿茶、红茶、花茶和茶砖而驰骋沪上。抗日战争初期,他又悄悄地将资产转移美国和日本,在国外开设分销部,挽救了经济上的损夫,且及时地将汪裕泰茶叶打入国际市场,1949年离开大陆后,仍在海外维系店业。

吴锡卿

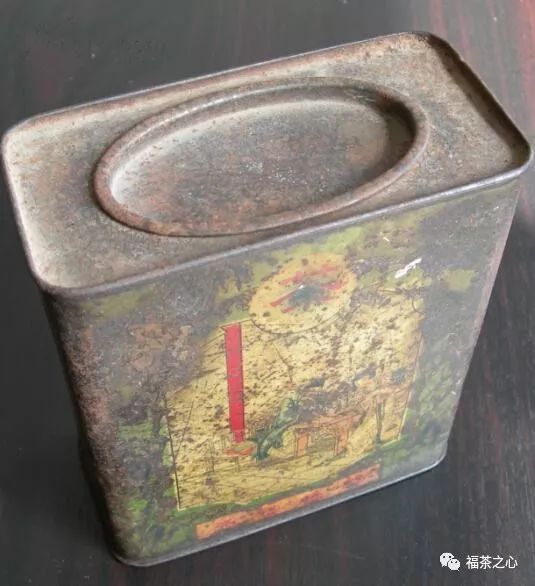

中华老字号—民国茶业(茶叶罐)茶叶筒—徽州府歙县昌溪吴锡卿创设北京“吴鼎裕”茶庄(旧徽州,领歙县、黟县、休宁、祁门、绩溪、婺源六县。1987年撤徽州地区,设立地级黄山市,市政府驻屯溪。)

吴锡卿,安徽歙县昌溪村人,生于1876年春,祖上为安徽茶商世家,兄弟6人,吴锡卿排行老四,1887年举家前往北京,初夏创办吴裕泰茶栈,由吴锡卿出任总管,几十年后才改号吴裕泰茶庄。吴家先后在城里城外开了8家大小茶庄,后来发展到11家,他们是:崇文门内“乾泰聚”、“福盛”、“吴鼎裕”茶庄,“吴鼎裕”即今崇文门菜市场旧址,专门经营高档茶叶,供豪门显贵享用。吴锡卿曾任北京市京师茶行会会长长达十年之久,被认为是百年老店吴裕泰茶庄的创始人,于1930年逝世。

张文卿

张文卿,安徽歙县人,张一元茶庄的创办人。张文卿于清光绪二十二年(1896)在花市大街摆设茶摊,光绪二十六年开设“张玉元”茶庄。光绪三十四年(1908)张文卿在前门外观音寺街路南购房开设了一间门脸的店铺,取名为“张一元”茶庄。取意“一元复始、万象更新”之意,亦即“开市大吉、日新月异”之意。不久迁至观音寺街路北一处三间门脸的店铺营业。1912年张文卿又在大栅栏开设“张一元文记茶庄”。以“文”字表示为张文卿所开,三个茶庄以张一元文记为主。茶庄开业后,由于店址优越、经营得法,以质量上乘而声名远扬。

张一元文记茶叶盒

张一元茶庄茶叶质量上乘、色味醇正,茶庄的业务好、发展快,得益于创业者张文卿经营有方。1925年张文卿亲自到福建开办茶场,在福州郊外半山坡盖了几十间房,雇佣当地工人按季节收购新摘的茶叶,并选最好的茉莉花自己薰制,再依北方人的口味就地窨制、拼配,形成具有特色的小叶花茶。以汤清、味浓、入口芳香、回味无穷被京城百姓认可,并广为传颂。张文卿自己办茶厂不仅可以熏制特味的茶叶,而且要比在北京从茶叶批发商手中买货价钱要便宜得多。所以,同等级的茶叶张一元比别的字号茶庄卖得便宜。张一元茶庄还经常派人到一些茶庄了解售价,掌握商品行情,并且买回别人销售的茶叶与自家同级茶叶比较,不断使自家茶叶质量优于同行。当时,该茶庄就设有电话和函购业务。凡买2.5公斤以上茶叶者,均送货上门。尽管生意好,可茶庄仍很重视广告宣传。北京的商店,用高音喇叭播放歌曲、戏剧来招徕顾客,张一元茶庄是第一家。抗战前夕,张一元茶庄播放彭素海用西河大鼓演唱的“三下南唐”,每次播放时,门前总是围着许多听众,为销售创造了有利条件。

方祖寿

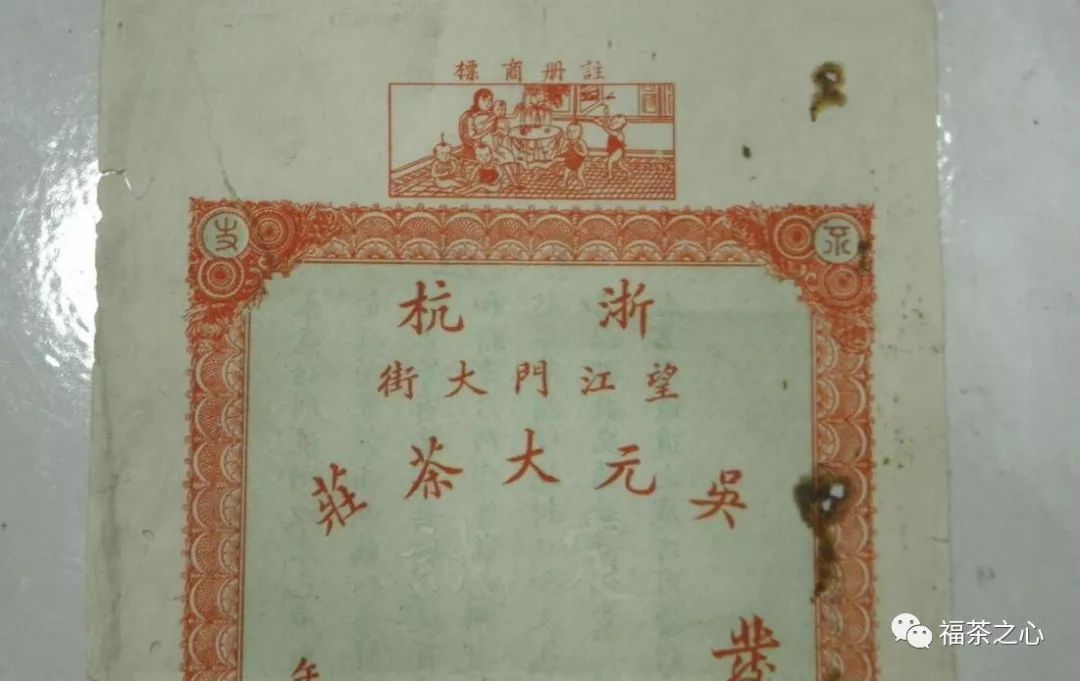

方祖寿,安徽翕县人。1919年开办吴元大茶店。茶店位于浙江杭州望江门内。首创茶叶邮包业务,首在辽宁打开销路,而后扩大到山东禹城等地,及至津浦、胶济、陇海等铁路沿线各城镇的一些茶店。大销路茶叶有中低档旗枪,还有茉莉、玉兰、桂花窨制的花茶以及白茶“寿眉”。该茶庄的茶叶罐绘有“多子商标”,并分别绘有“母子图”或“五子图”等。,画面生动形象。

汪自新

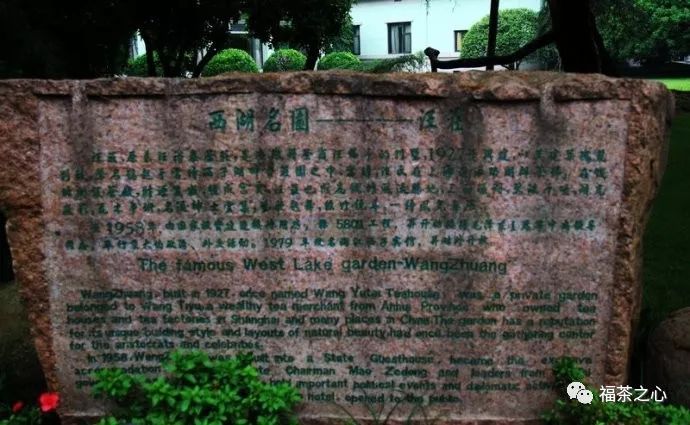

汪庄

汪自新(1868-1941),籍贯:安徽绩溪县。简介:汪自新,字惕予,又号蜷翁一代儒商、一代名医。1927年汪自新因杭州茶厂业务来到西湖,但见湖光山色,景致怡人。偶尔湖中一两只小船,悠悠荡荡,自在非凡。耳畔隐隐约约地传来丝竹乐响,宛若天籁。 “我若能卒于此地,此生也足亦。”汪自新动了在西湖边修建别墅的念头。他盘算着,在此修建别墅,即能将这一带湖光山色揽于怀中,又可方便打理杭州茶厂事务,岂不两得?据说,当年他修这个园林别墅,也遭到了当地人的反对。原因是汪自新修建此地,占了太多西湖的地盘,夺了太多原本属于老百姓的风景。直到汪自新承诺其百年以后,所有建筑连同园林,一并无偿归还政府,还湖于民,老百姓这才答应他开工建园。1929年,历经两年的修建,山庄终于建成,始称“青白山庄”,因汪自新乡情难舍,后更名为“汪庄”。1930年,汪自新将上海“余村花园”转让,资金悉数并入“汪庄”。

穆兴永

穆兴永,乾隆十七年(1752年)出生于浙江钱塘。民族工商业家、浙江著名商人、天津百年老字号正兴德茶庄的创始人。起初他做的是小本米面生意,主要从事粮食运输和米面加工,后来逐渐开设起了米铺、钱铺、染坊、茶叶店、洋货店等,成为了天津“八大家”之一。天津“八大家”中的穆家,是从清乾隆末年起家,经过嘉庆、道光、咸丰、同治以至光绪诸年间,逐渐发展兴旺起来的。在过去的一百多年里,穆家所经营过的庞大产业,最后终因外国资本的进入而冲击而衰落,但唯一例外的就是正兴德茶庄。

朱昌琳

朱昌琳,派名谘典,字雨田,又禹田、宇田,晚年自号养颐老人,清长沙县人。长沙朱氏,系明藩岷庄王朱楩后裔,数更迁徙,历经安徽南陵、湖南宝庆,于清代前期定居长沙东乡,后居省垣。朱昌琳于清道光二年二月二十四日(1822年3月17日)出生。父朱原善,字采鹄,一字玉堂,“自幼天分过人”,“年十四出应童子试,即常列前茅”,后因父亲去世、家道拮据,乃出外就馆,曾入长沙府幕,后在省城草潮门开一小碓坊以营生。

朱昌琳自幼“生而和静”,少承儒业,考取秀才后,乡试屡不第,乃以教书为业。道光二十七年(1847年),湘中农业丰收,谷价骤贱,至“千钱三石”,“富室困弊”,人多以谷贱不愿经营。时朱昌琳在省城富绅唐际盛家课读,乃借资购入千斛。次年,沅、湘大水,谷价骤涨,至“倍十又五”。朱昌琳乃將积谷全部抛售,大获厚利,朱家“以此起富”。

清代湖南盛产茶叶,尤以安化黑茶在西北各地享有盛名。朱昌琳即在安化设立总茶庄,由安化采办茶叶,于汉口、泾阳、羊楼司、西安、兰州等地设分庄,雇佣人员不下数千,运至陕西泾阳,又取泾阳之水,制成茶砖,运销新疆、西藏、蒙古各地,盈利日增。此外,他还在长沙县麻林市、高桥、金井等地,辟有大片茶园,生产緑茶、红茶和砖茶,以硃漆木匣盛装,上盖“乾益陞”牌号,运销全国各地。

翁耀庭

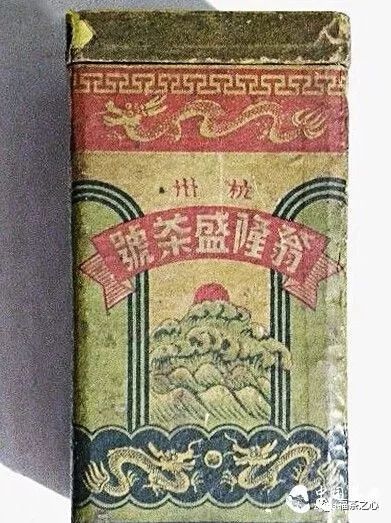

翁隆盛茶号茶叶罐

翁耀庭,民族工商业家、浙江著名商人、百年老字号翁隆盛茶号的创始人。创设于1729年的翁隆盛茶号,店址初设于杭州梅东高桥。太平天国后,翁氏为发展业务,将店址迁至当时的商业闹区清河坊,又扩建五层洋房,门楣上装饰“狮球”,注册商标,气派焕然一新。茶号所制的龙井茶品质优良,采购认真,选而复选,专供“三前摘翠”的富春茶,精工焙制,色、香、味俱全,因而脍炙人口,在国内茶叶同行中首屈一指,在国外、港、澳、东南亚一带亦信誉卓著。翁隆盛茶号以历史悠久,品质优良,货真价实,童叟无欺而取得消费者的信任,成为茶叶行业中久享盛名的一家名牌商店。

吴恒有

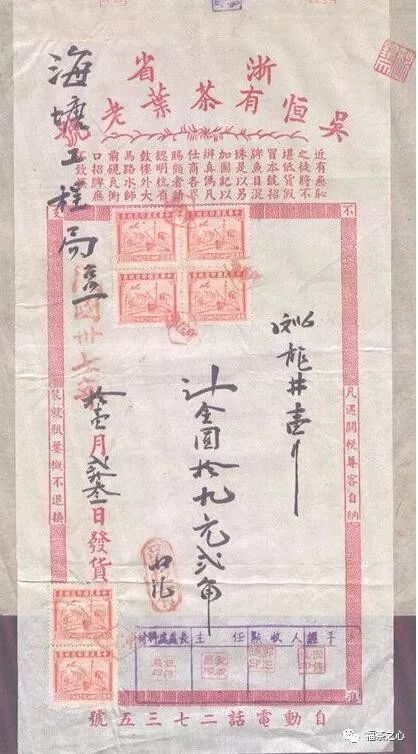

民37年浙江吴恒有茶叶老号发票

清末人士,创办吴恒有茶店。位于杭州鼓楼外大街。该店以销中、上档龙井茶为主,同时经营华北等大城市茶叶店的批发业务。茶庄前后经营50年,至1953年关闭。

高梦征

20世纪初杭州高义泰布店老板。高梦征开设茂记茶庄,位于杭州官巷口附近。北伐战争前后,在西湖区狮峰购进荒山13公顷,开辟茶园作为生产基地,制作龙井茶在茶庄销售,成为杭州有名的茶庄之一。1950年土地改革时期,茶庄停业。

方冠三

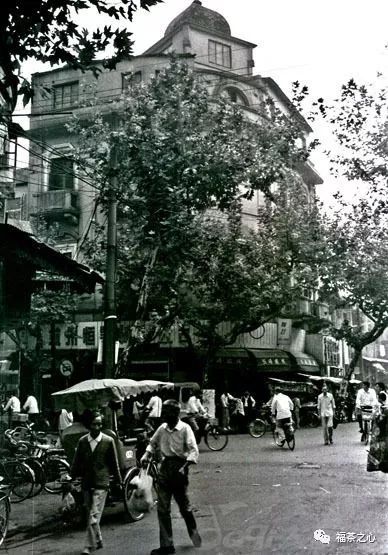

昔日杭州方正大茶庄老建物

图片资料来源:http://oldblog.voc.com.cn/uploadnew/2007-01-29/1170074567_5602.jpg

清末民初之际,杭州有三大茶号,分别是汪裕泰、翁隆盛和方正大,前两家都是经营百馀年的老茶庒,而方氏的茶号最晚成立,是徽商方冠三於1917年所创建的。徽州历来是人文荟萃之所,所辖的休宁是中国状元第一大县,明清之际徽州商人更是称雄商界五百馀年。但是徽州当地山多地少,因此人们不得不往外发展讨生活,是以当地有「前世不修,生在徽州。十三四岁,往外一丢」的俗话,但是也正是徽州人勇於向外发展的冒险犯难精神,方得以成就历史上赫赫有名的徽州商人。

据茶庄後人叙述,创始元老方冠三仅识了几个字,年方十五便得背上简单行囊,背井离乡出门讨生活去,他落脚杭州後,先在乾泰昌茶行当起学徒,由於其为人温和干练,深受老板器重。从业十馀年後单立门户,在杭城最繁华的地段羊坝头大街上开了一家茶庄,并取了个寓意深刻的字号「方正大」。杭城茶庒的经营向来竞争激烈,而方正大茶庒於此间立足,以其徽商自古以来所传承的克勤克俭,在多年经营之後颇得同业推崇,规模日渐扩大,甚至兼并了原先的乾泰昌茶行。1930年,方正大在杭州最繁华地段羊坝头大街的拐角上,造起了一座中西合璧的五层洋房为其总号。当年茶庒不仅做龙井茶的门市销售,还办有邮售、厂商批发等业务,在广东、香港都设有办事处。根据目前被保留的75本账册中记载,1930-1936年间有关方正大茶号的货源、销售和往来银行帐目记录,茶庒生意往来客户遍及各省及港澳、海外各地,帐册中即有产品销往香港永通、香港广茂隆的记载,粗略估计当年与方正大茶号有交易往来的客户即有上千家之多,每年吞吐的茶叶数以万斤计。

吴裕一

1927年吴裕一开办鼎兴茶店。位于杭州太平坊。以经营中下档旗枪茶为主,兼营桐乡杭白菊花,为杭州市茶叶店中实力较雄厚的店家之一。1953年停业。

郑鉴源

鸿怡泰茶号发票

郑鉴源(1902-1959年),江西婺源沙城李村人。自1922年始,郑鉴源兄弟陆续开设"鉴记芬"、"德记芬"、"郑德记"和"郑鉴记"四家茶号,又在上海浙江北路开设了"源利"茶厂。1925年,郑鉴源连着在金陵东路开设了"润记·鸿怡泰"零售茶庄,在天潼路开设了注册"鉴记"商标的"源丰润"茶栈。随后,又在河南北路办起了"源利"分厂。还相继在江西的上饶、玉山,安徽的屯溪、祁门,浙江的温州、诸暨、奉化、新昌等产茶区,就地加工精制后打上源丰润"鉴记"商标,直运上海洋行。 1947年末,郑鉴源改组"中贸公司"为"中国茶叶公司",又分别在南京路和宁波路的繁华地段,开设了"久丰润绸缎庄"和"信孚永钱庄"。上海解放后,郑氏事业又有新发展。1956年,郑鉴源的茶厂、茶庄、茶栈等,完成了社会主义改造,转为公私合营企业。

张伟人

张伟人(1879-1933),名骏,别名丕烈,号醒庵。福建泉州人。

清光绪五年(1879)生。祖籍同安县,祖父张白源以贩卖茶叶为生,嘉庆十八年(1813),携子张满水到泉州,在涂山街头摆设茶叶摊,销售武夷岩茶和闽北粗茶,后开设泉苑茶庄,名牌茶叶有水仙种、铁罗汉等。

张伟人童年在私塾读书,长大在泉苑茶庄任事。勤学好问,能鉴别茶叶优劣、产地、品种,常到武夷山观察茶山茶园,熟悉茶叶生产情况和采制技术。

民国5年(1916),其兄长、茶庄经理张丕成病逝,便接管茶庄,开始配制新产品。选用贮藏多年、质厚、色浓、耐泡的旧茶,掺和醇香的新茶,添加桂花、树兰,创制出新产品,使泉苑的名牌产品色、香、味更上一层楼。

武夷山历史上的茶庄亦称茶号、茶行,多为茶叶精制、包装(古时称“箱茶”)的加工厂,开设者均系雄厚的外地茶商,也有少数本地茶商。当时茶庄的经营方式有三种类型:其一,自栽自制型,其二,购茶经营型,其三,雇工经营型。旧时的武夷茶庄随着时间逝去,多以荡然无存,只有那些留下来的茶庄名号和鲜为人知的传说及为数不多的老房子,见证着昔日茶庄的存在和兴旺。

武夷山市志记载:旧时武夷茶庄的经营者有漳州、泉州、厦门、潮汕、广州、山西和本地茶商,而经营历史悠久的有集泉茶庄、奇苑茶庄、泉苑茶庄等,他们均拥有百数十年的名声。在众多的茶庄中,因乡土及方言关系分有帮别:以闽南方言为准的茶商,包括漳泉所属各县及旅居潮汕的闽南茶商,称下府帮,主要有集泉、奇苑、泉苑等;以潮汕方言为准的茶商,名潮汕帮,主要有兴记、瑞兴等;以广州方言组成的广东帮;以山西等地为主的叫西客帮;本地籍者为本地帮。

泉苑茶庄出产的名牌茶叶十分讲究质量,包装前,捡净茶枝,筛去茶末,统一颜色,每一小泡包成扁平四方形,五泡一束,两庄合一,装进锡罐,价格昂贵。大宗产品销往东南亚各国。

1917年,泉州城内涂门街头前后四条街发生火灾,泉苑茶庄全被焚毁,损失惨重。张伟人没有气馁,凭恃库存200多箱武夷茶(每三箱约50公斤),又高价向同安一茶庄购进一批武夷岩茶,继续配制出售。不到一年,东山再起,重振茶庄。

张伟人拥有武夷山的青云岩、蕊珠岩两家茶厂,又与幔云岩、碧石岩、天井岩、弥陀岩、竹窠岩等茶厂建立茶叶包销关系,出高价买下武夷慧苑东岩茶厂,奠定泉苑茶庄牢固的基础。

1927年,被流氓陈桂林为首的市卫队绑架,泉苑茶庄用2万银元方才赎回。

1933年病逝,时年54岁。

王淑景

王淑景,名连誉,又名广施,安溪县西坪乡尧阳村人,生于光绪二年(1876)。淑景自幼聪明颖异,曾受学于泉州进士黄抟扶,学有渊源,工文善诗。

民国10年(1921),淑景在厦门开禾路(竹树脚)创设尧阳茶行,其茶叶在漳泉各县和台湾、上海、海南等地销售外,还销至槟榔屿、吉隆坡、新加坡以及印尼吧城、井里汶、三宝垅、泗水、棉兰和越南、泰国、菲律宾等埠,成为著名茶商。

淑景为人慷慨,对国民革命,出钱出力,有过贡献。对地方公益事业亦有建树,曾任安溪县崇信里里长,厦门安溪同乡会、王氏宗亲会理事。曾参与发起创办安溪民办汽车路股份有限公司,并任董事、监事。

民国24年(1935)8月15日,淑景逝于厦门,归葬安溪尧阳。

淑景所创茶行,由其子继承经营,民国26年在香港开设尧阳茶行香港分行。

欧阳康

欧阳康字玉良,长乐桃杭人,1866~1942年。他小时候当过学徒,后继承祖业,精心经营花茶加工,并接管了家族企业。他担任恒元堂下的“生顺”茅茶行兼茶栈的老板,他精心经营企业,表现出不凡的胆略与才能,成为名闻遐迩的“东南茶王”。当年欧阳家族所产花茶的商标,用的就是他的头像,创办当年福州着名的商号“一枝春”、“第一峰”、“阜兴春”、“逢春馆”。很多老人只要一提起花茶,自然而然地会想到“一枝春”。他们都说当时很多人以能喝到生顺的花茶引以为荣,是身份的象征。欧阳康经营的“生顺茶栈”,它见证了上下杭商业街繁荣的历史,是让福州茉莉花茶走向世界的起源地,是福州唯一完整保存的明清代集花茶制造厂、毛茶收购站、成茶仓库、茶农客栈、茶王宅院于一体的古迹。据《福州工商史》记载,“生顺茶栈”高峰批售量,年约两万担,被称为“茶帮之王”。

洪天赏

鸦片战争“五口通商”后,福州成为全国最大的茶港。当时,福建各地的茶叶都在这里出口,十九世纪末二十世纪初,随着花茶的流行,福州有六七十家商户经营,他们以茉莉花茶为主,也有应市场需求,以珠兰、水圭、白玉兰、柚子花窨制的。他们中最著名的有三家:“洪怡和”、“福胜春”、“洪春生”。这三家同属于台湾金门洪家开的,居福州茶商魁首。当时的北口茶客的口头禅说,“刀牌香烟洪家茶”,意思是两者可以相提并论,是烟茶业中最常见、热销的品牌。

洪家祖籍江西乐平县,北宋末“靖康”之变,金军大乱中原,洪家祖先洪楷公于南宋绍兴年间迁徙至金门烈屿岛的青岐村。据洪家四世孙洪植锦说,洪家老厝背后有个小山坡,前面有个大水潭,左边是清水岩祖师庙,右边有座关帝庙,正前方是一望无际、浩瀚的台湾海峡,风水极佳。洪家茶的创始人洪天赏生于1859年,年幼时其父早丧,精神得到磨砺,十分坚强,很早就到福州闯荡。由于天资聪颖,习文练武,达到较高境界。洪氏旧宅初在坞里,即今之台江安平附近,与尚书庙相隔仅数十米。洪天赏年轻时经常去尚书庙玩耍,深受民族英雄陈文龙爱国主义思想的熏陶。

资料整理:福茶之心

(图片来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请告知。联系邮箱:744373898@qq.com)

一百年来,六堡茶几经兴衰起落,最鼎盛时几乎六堡乡里家家做茶,年产数十万斤,日本侵华期间,千里茶园荒芜,民生维艰。六堡茶的百年历史见证了中国近代茶业发展的曲折与艰辛,也见证了中华民族的百年沧桑。

第一回 广信梧州饮茶源远流长

梧州有着很悠久的历史,据史料记载,汉高帝四年(公元前203年)赵佗建南越国。高后五年(公元前183年),赵佗自称“南越武王”,定都番禺(今广东广州),独据岭南,又建苍梧王国,封其族弟赵光为苍梧王。“高后五年,佗以其族赵光为苍梧王,治广信”。

赵佗的弟弟赵光即位后,便开始着手兴建王城,取“苍梧”(亦写作仓吾)族之名,称“苍梧王城”。岭南文化至汉代开始崛起,广信以其优越的地理位置而一度成为岭南经济、政治和文化教育的中心。

在陆羽引用的《桐君录》“而交广最重,客来先设,乃加以香?辈”的记载中,我们可以了解到,在西汉乃至更早的时候,岭南、两广人民就已经有了喝茶的习惯,也有了以茶奉客的习俗。只是当时的喝茶方式不是我们现在的泡饮法。

《晋书》中有“吴人采茶煮之,曰茗粥”的记载,《尔雅》中,“苦荼”一词注释云“叶可炙作羹饮”就是说当时是将茶叶煮着来喝,《桐君录》更注明加入一些姜桂香料。?(máo)指可供食用的水草或野菜。而这种“加以香?辈”(加入香菜配料)做法,在现在梧州周边县市的“打油茶”流传下来的做法中,还可以依稀追溯当年的“吃”茶“烹”茶之法。

第二回客来奉茶最早崇茶之风

据大量史料显示,喝茶之风是最先由名流士绅阶层兴起,并逐步向社会各个阶层普及的。而且,这种崇尚饮茶之风,最先是由南方开始的,之后渐渐向北方影响。有学者研究,在西晋衣冠南渡之后,北方豪门过江,建康(南京)成为当时我国南方的政治中心。这一时期,建康的上层社会崇茶之风才渐渐开始盛行。

而早在两汉、三国时期,在当时作为“岭南经济、政治和文化教育的中心”的古广信梧州,受中原战争影响甚少,乃名流雅士经学家等汇聚之地,饮茶之风兴盛,甚至已经向社会各个阶层渗透,进入到平民百姓的生活之中,形成“客来奉茶”的习俗。

而且,茶叶原产南方,岭南利于种植,资源丰富,较易获得。可以推测,岭南地区特别是当时的岭南名郡———古广信梧州估计是全国最早流行喝茶的地方之一,并且,“客来先设”的接待客人的奉茶的做法也远远领先于中原地区。因此,《桐君录》中方会在此重重的写上一笔。

第三回六堡产茶历史甚为悠久

六堡何时开始种茶产茶,尚未有确切的考据。从当地茶农世代流传下来的说法,六堡在很早的古代就已经开始种茶了,可以说,六堡制茶产茶的历史相当的悠久,而且,以品质优异独具特色,在很早的时候(起码在清朝嘉庆年间)就闻名遐迩了。因此,很多资料显示,六堡茶在清嘉庆年间被列为二十四大名茶之一。

有一种说法是“六堡茶在200多年前从湖南江华、道县,通过广西八步传入……在安化等地产的黑茶。其加工方法与六堡茶大同小异”并得出六堡茶的树种和工艺均传自湖南云云。不过,笔者觉得这种说法有待商榷。从六堡镇现存的有数百年、直径达三四十厘米以上的老茶树来看,其种茶产茶的历史相当悠久,应该远远不止两百年。

据六堡镇茶人黄超、黎林和六堡农家茶协副主席陈伯昌介绍,在六堡镇的九城现在仍然保留着相当部分的老茶树可以考据。黄超说:“现存还有许多老茶树,有的长成了大树,估计有三四百年以上。”

而说到“在安化等地产的黑茶加工方法与六堡茶大同小异”,只能够说明其两者由于比较接近,相互间是有一定的联系,但也不排除树种和工艺由六堡往湖南传播的可能,毕竟,世界茶树发源地在云南,通过水路传播下来的可能性。而六堡茶确切的原生茶树品种的来源和工艺形成的过程的考据,仍有待专家学者去进一步作科学论证。

第四回战前盛况家家户户产茶

在第二次世界大战之前,在港、澳、南洋久负盛名的六堡茶一直以来得到华人华侨的推崇,非常畅销。而且水路运输畅顺,运输费用低廉,主销区港、澳、新加坡、马来西亚等地较和平安定,因此六堡茶的发展很快,在六堡乃至周边地区,种植面积非常大,产量很高。

据六堡镇老茶人陈振东回忆:“那时候,几乎家家户户都有茶,人人都做茶。”而且,老人还说当时流传有这么个说法,说要分辨一个人是不是六堡人非常容易,只要看看他的脚,“脚黑”的一定是六堡人了。陈振东老人接着解释,说由于当时家家户户都做茶,以前的工艺做茶的时候,用锅杀青之后,要揉捻,那时多用脚踩搓揉,由于茶叶汁液的浸染,久而久之便人人“黑脚”了。

据资料显示:《广西特产志略》(1937年)载:“在苍梧之最大出品,且为特产者,首推六堡茶,就其六堡一区而言(五堡,四堡)俱有出茶,但不及六堡之多,每年出口者,产额在60万斤以上,在1926~1927年,每担估价三十元左右。”从这个记载上,我们可以想像出当年的产茶盛况。

据六堡镇87岁的老茶人李旭秋回忆,其实,当时产茶制茶的多是农户,收茶的多是商户茶庄,很是分散,缺乏准确的统计,很多小茶庄看到有利可图,都在开秤收茶。估计真正的产销数量可能还不止呢,老人说,有说最多那年是收茶80多万斤。

据《广西农业通讯》(1945年)载:“苍梧茶尚多,尤以六堡乡为最。六堡茶,颇负盛名,其余所产品质亦佳,战前(抗日战争前)交通便利,所产茶除本县饮用外,全部销售港澳等地……六堡乡占全县面积之半,全县面积11455亩,年产茶5450担……”

第五回规模空前漫山遍野茶园

六堡87岁老茶人李旭秋回忆,在上世纪二三十年代,六堡里面很多人种茶,漫山遍野都是茶园。即使是三几个人一户的小户人家,往往也会种有相当的茶树,产不少茶。当年,六堡的几个茶乡里,家家户户种茶做茶,景象非常壮观。老人回忆,那时候,要揉捻的茶青量很大,大都是用脚踩揉的。一般是攀扶着门头或廊道的一根横木,用脚踩揉茶青。老人说,那时候,几乎每家之中都可看到有这种的横杆、茶灶和其他制茶工具。说起那时候的踩茶工艺,老人还津津乐道说,说那时候踩茶还是很讲功夫的,有技术的茶农大大一堆的茶青可以揉踩成为很大很圆的一团,不会散开。

第六回茶船古道见证兴衰沉浮

由于六堡茶品质优秀,当时在港澳和南洋等地名气逐步大起来,销售情况非常好。更多大商家、茶庄进入到六堡开设分庄收茶。据87岁的李旭秋老人回忆,他听祖母说过,当时已经有如香港天顺祥茶庄等多家大茶庄进入到六堡收茶,广元泰茶庄就是其中最有名一家。老人回忆道,他最深印象的是当时在广州骑楼外砖柱大大的茶庄字号和当时运茶装茶用的箩筐都扫上了统一的“唛号”。

据资料显示,清初广东航海贸易被禁止,那时往来外国的商船很少,也没有什么外来贸易。到了清康熙二十四年(1685年),清政府正式宣布开海贸易。清政府在广州设立粤海关,作为管理对外贸易的行政管理机构。这是我国政府最早设立的海关。

乾隆二十二年(即1757年),清廷见西方在中国沿海地区非法贸易活动猖獗,便封闭了福建、浙江、江苏三处海关,只留广州一个口岸通商,于是十三行便独占中国贸易。从此,广州的对外贸易发展非常迅速。

一直以来,在中国出口的商品中,以茶叶为最大宗。大量的茶叶通过这里加工、包装,然后再运往世界各国。而六堡茶则主要以销往南洋诸国为主。得益于当时兴旺的水路运输,商人们凭借着西江这条黄金水道将华南、西南的丰富物产以最低的成本运达广州,再从广州转口外销。茶叶是其中重要的一项。

每一个产茶季节,六堡产出的大量优质茶叶,从六堡的合口街码头装上尖头船,经梨埠换大木船,进入贺江,经封川江口,进入西江之后再经都城装卸到大船中,运送到广州,再转口南洋和世界各地,这就是当年六堡茶著名的“茶船古道”。这条熙熙攘攘、舟楫来往的“茶船古道”,见证了六堡茶的兴衰沉浮。

第七回百年老号更以六堡扬名

据老人回忆,香港天顺祥茶庄和广元泰茶庄都是当时很有名、规模很大的茶庄,而且,都是省港都开设有分店的百年老号,广元泰在南洋怡保还开设了分号,至今其后人仍在经营着茶行。

广元泰茶庄始创于清朝乾隆年间。原来开设在福建泉州。创始人原籍广东三水,其父以文取仕,做了几年官后心灰意冷,无心官场退隐回家。并告诫子孙专心营商,不得参加科举,并举家往福建泉州开设茶行。

后来由于清政府关闭了福建海关(1757年),便将广元泰迁址到广州,在十三行开设茶行,专门经营茶叶贸易。由于品质卓越,经营有方,至清末已经是远近驰名,先后在香港、南洋开设分号,生意做得非常大。广元泰的茶畅销,在省港澳等地很受欢迎。之后,广元泰茶庄便推出一种“内飞”,有“天宝物华名茶世家省港联号百年制茶广选精作元度细茶泰和顺雅品质尤嘉爰凭印鉴谨识无差毋致伪假”字样,以文中以嵌有“广元泰”三字的记,并盖上其图形及印章以辨真伪,这种做法在时甚为领先,引来许多茶庄竞相效仿。

据说,广元泰后来在六堡设庄收茶,并经其特有工艺加工出来的六堡茶,风味很独特,并以其所产六堡茶特有的“泰和顺雅”品质而赢得市场的一致认可,扬名海内外。

第八回交易畅旺茶庄云集六堡

关于当时黑茶收购的记载,散见于存世的各地地方志及文献:“采办黑茶,在进山办茶前作好准备工作:‘先要择点应用什物家具器皿以及篾器、木器,……再要择选(茶)行内先生、管楼、管厂、管行人等’;要从色、味、形等方面辨别茶的真伪,‘重条紧、色顺、纹直、沉重、味佳、外乌油色……’;其时,粤港茶商尤其注重茶叶质量,绝不以次充好,强调‘以质论价,靓茶好价’,申明‘勿惜价,贪便宜,岂有好货。’”

一直以来,茶商与茶农、茶行的关系非常密切。据笔者向当地多名老茶人了解,当时收茶多是茶商在六堡合口街(当地口音读“鸽”口)开设分号、分庄(或称子庄),在采收季节,由茶号派人进六堡按级别定好价格后,直接开秤收茶。毛茶经分筛、分级后,统一用大箩筐装好,通过六堡河这条“茶船古道”,经梨埠、封川运回广州总号,加工精制后,踩箩或制成饼茶,装箱销往海外各地。这种做法多数是广州外来的大茶号,如万生茶庄、广元泰茶庄等。

六堡镇中至今尚存的收茶点——“茶亭”依稀可见当年的风貌。

据80多岁的老茶人陈振东回忆,当时收茶和开设茶庄的很多,有英记、万记、同盛、公盛、源盛、盛发等等,非常多,大多是广东的茶商,如生记的老板是鹤山的,一个姓温一个姓梁。盛发茶庄是附近旺甫人所开,姓梁。据李旭秋老人回忆,最多时,十多家大的茶庄云集六堡,其他小的商贩就更多了。茶庄的多与少的变化,也从一个侧面反映出

六堡茶的兴衰沉浮。

当时,六堡所产的茶交易一直以来都很畅旺,据李旭秋老人回忆,不同的时期,在收茶的季节,六堡的合口街、马连坪等多处专门都设过茶叶收购“集市”,部分茶商茶农则聚集在合口街大樟树下(当地称为“樟木根”)开秤收茶。而广元泰、万生、英记等最有实力的茶庄则在六堡专门开设有分号,由茶农上门交茶。

第九回竞争激烈茶商频出奇招

当时收茶的店铺大多已不复存在,唯一完好保存至今的是当时的称之为“茶亭”的一个屋子,青砖所砌,是当时收茶的一个交易地点。这个“茶亭”是当年六堡最为富有、最大的地主韦景平所开设。“茶亭”位于路边,大门外有青砖柱支撑起宽阔的檐廊,看来估计是方便茶农们交茶时等候歇息而设。

另外,据原六堡乡乡长老茶人邓兆明回忆,有部分茶农直接挑茶到合口街上的茶庄进行交易。也有部分茶庄是通过熟悉六堡当地情况的“二老板”到直接各个村寨,与茶行的人一起看茶定价后,由茶农挑茶到合口街“樟木根”交茶,而“二老板”则分别向茶农、茶商收取一定佣金。后来,精明的六堡人出现一些专门跑村进寨收购毛茶贩运到广东牟利的群体,后来渐渐发展到当地或附近乡镇的茶人自己开设收茶的茶庄。

由于当时在合口街收茶的客商、茶庄很多,竞争甚是激烈。为了保证收到更多更好的六堡茶,很多茶商各出奇招。有的是依仗当地雇来的“二老板”的人脉和资源,“掌握”部分茶区的茶农的毛茶;有的与茶农协商长期订货,特别是一些著名的如黑石、恭州所产的茶,这个有点类似于现代的模式。

据对六堡茶掌故颇为熟悉的邓永斌说,当年,六堡的交通很不方便,地处深山之中,只是靠六堡河运茶叶出去后,回来时载回所需的日用品,物资非常匮乏。而且,山区茶农大多生活很苦,寅吃卯粮。一些精明的茶庄茶商就推出了茶农记账“赊”去日用品,等来年茶季时交茶来抵扣的做法,既帮助了一部分的茶农,又保证了收购毛茶的数量