中国近代茶庄、茶号以零售业为主,遍布全国各城镇,与民众生活息息相关,对推动地方经济发展影响极大。一般茶庄经营者皆与茶山相熟,道途通晓。在近代中国茶叶品牌史中,尤以粤商、徽商居多。盘点一下民国以来,中国排名十大的知名茶叶商人:

1、华茶公司——唐季珊

唐季珊,东南亚著名的富商,经营茶叶生意。之后加入阮玲玉电影制片厂,是联华公司大股东。唐季珊曾先后任上海市输出业同业公会理事长、上海市茶行商业同业公会监事、中国茶叶协会常务理事,中华造纸厂股份有限公司董事长。

民国5年(1916年)回到国内后,即以其父名义邀集亲属集资10万,设立华茶公司,由唐季珊为实际主持人。是为中国开设最早、规模最大的一家华商茶叶出口行。并由其父串连卓镜澄、陈翊周、朱葆元等加入,几乎集当时这个行业的全部实力做后盾。最初运美的“天坛牌”、“美女牌”小包装茶叶,两三年一直未打开销路,10万资本亏损殆尽。

民国9年左右,华茶公司由唐翘卿独自投入资金经营,唐季珊在美虽与一家专营茶叶的大进口商卡特建立了关系,但因无推销机构,销售渠道不畅,仍然敌不过洋行势力。

民国12年华茶公司再次改组为有限公司,资本10万元,唐氏家族占80%。其余由上海茶栈商人投资。唐季珊任总经理。在华商同业的全力支持下,华茶公司先后在平水、福州、屯溪、杭州、肖山、诸暨等茶叶产地自设茶号,收购毛茶,在上海开设茶厂进行加工。自产自销,产销合一,减少了流通环节,节省了开支,降低了成本,以质高、价低的优势与洋行竞争,逐渐打开了外销局面。

五卅运动,全国人民同仇敌忾,抵制英商、英货,洋行进货与装运发生困难。华茶公司趁机大做出口生意,这一年华茶公司出口额高达8万多箱。

值得一提的是,华茶公司在1926年美国费城世博会与汾酒、茅台等一道参加世博,获得一等奖章。

2、龙德记茶庄——池秉德

池秉德(又叫池阅龙),生于19世纪七十年代。其祖上世代制作乌龙,父亲曾在当年的“茶都”鹤山同时担任三大茶庄的制茶师,后更是出任当时茶叶贸易量位于全国一位的美珍茶庄的首席(当年称为“大师傅”)。美珍茶庄在国内无人不知无人不晓,在当时能够出任大师傅的,必定是制茶造诣极高的茶人。

受环境影响,池秉德从小在父亲的耳濡目染之下学习制作乌龙茶。14岁便已在美珍茶庄担任制茶师,17岁时随父落户广州,21岁时已成为茶行业内闻名遐迩的制茶大师傅。年纪轻轻,便在制茶届与父亲地位相近,池氏父子的名声也早已在行业内有了制茶世家的美名。

当年美珍茶庄曾邀请池秉德接替年迈父亲的职位,但是池秉德是一个很有想法的人。由于家庭世代传承的关系,他有了开自己的茶庄的想法,之后选择了专注于乌龙茶的经营。

1898年,池秉德在亲友的支持下,于广州创办了“德记茶行”,后改名“德记茶庄”,主要经营乌龙茶生意。经过几年的用心经营,凭借着自身对茶的敏锐触觉和过人的商业才能,很快德记茶庄名气起来了。那时候坊间流传着,到广州十三行采购乌龙茶,一定要去“德记茶庄”——优秀的工艺水平,严谨锐利的选材,多年制茶经验,让德记茶庄的乌龙茶在竞争激烈的茶叶市场内脱颖而出,店面内每日门庭若市,甚至一度作为进贡给皇上的贡品。

时任广州知府赠予德记茶庄一块“乌龙世家”的牌匾,大红“德”字包装、专精而全面的乌龙茶商品,成为那个年代十三行里的一项乌龙传奇。

在1939年芝加哥世博会上,德记茶庄凭着自产的“贡品乌龙”,包装精美、茶香四溢,顿时成了各国参展商、参观者关注的焦点,并一举拿下世博的进步奖章,被誉为“一个世纪的进步”。

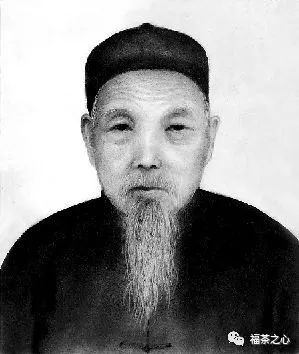

3、红顶茶叶商人——伍秉鉴

伍秉鉴(1769—1843年),又名伍敦元,祖籍福建。清代广州十三行商人,当时广州的世界首富。 伍秉鉴的先祖在福建是从事种茶叶的,在康熙初年由福建泉州迁至广东广州,家族从事的还是广东与福建之间茶叶的买卖。到了第五代的伍国莹是伍秉鉴的父亲,伍国莹曾在广州首富潘振承家中做账房。1783年,伍国莹就开始参与经营的商行叫做元顺行。1792年,伍国莹把业务交给了儿子伍秉钧,伍秉钧接过这个行务以后就正式创办了怡和行,伍秉钧在35岁的时候病逝,他的弟弟伍秉鉴接手了怡和行。

伍秉鉴(1769~1843年),字成之,号平湖,别名敦元、忠诚、庆昌,祖籍福建。其先祖于康熙初年定居广东,开始经商。到伍秉鉴的父亲伍国莹时,伍家开始参与对外贸易。1783年,伍国宗迈出了重要的一步,成立怡和行,并为自己起了一个商名叫“浩官”。该商名一直为其子孙所沿用,成为19世纪前期国际商界一个响亮的名字。1801年,32岁的伍秉鉴接手了怡和行的业务,伍家的事业也开始快速崛起,伍秉鉴成为了广州行商的领头人——总商。在经营方面,伍秉鉴同欧美各国的重要客户都建立了紧密的联系,并依靠超前的经营理念在对外贸易中迅速崛起。伍秉鉴不但在国内拥有地产、房产、茶园、店铺等,而且他还大胆地在大洋彼岸的美国进行铁路投资、证券交易并涉足保险业务等领域,同时他还是英国东印度公司最大的债权人,东印度公司有时资金周转不灵,常向伍家借贷。正因为如此,伍秉鉴在当时西方商界享有极高的知名度,成了洋人眼中的世界首富,曾被一些西方学者称之为“天下第一大富翁”。1840年6月,鸦片战争爆发。尽管伍秉鉴曾向朝廷捐巨款换得了三品顶戴,但这丝毫不能拯救他的事业,他不得不一次次向清政府献出巨额财富以求得短暂的安宁。1843年,伍秉鉴在中国的动乱中病逝于广州,享年74岁。

伍家所积累的财富是惊人的。据1834年伍家自己的估计,他们的财产已有2600万银元,按照国际银价换算,这个数目相当于今天的50亿元人民币。而且,伍家在珠江岸边的豪宅,据说可与《红楼梦》中的大观园媲美。2001年在美国《华尔街日报》(亚洲版)刊登了一个《纵横一千年》的专辑,统计出了上几个世纪世界上最富有的50个人。其中,有六位华人入选,他们分别是成吉思汗、忽必烈、刘瑾、和珅、伍秉鉴和宋子文。这六个人中,又唯独伍秉鉴是以纯粹的商人身份出现,所以伍秉鉴也是人们最关注的焦点。

4、丝茶买办大王——唐廷枢

唐廷枢(1832年5月19日-1892年10月7日),初名唐杰,字建时,号景星,又号镜心,生于广东香山县唐家村(今广东省珠海市唐家湾镇),清末洋行买办、洋务企业活动家。1851年起,先后在香港英国殖民政府和上海海关担任译员10年。1863年进入上海怡和洋行充当买办,经理库款,经营丝茶出口贸易,开展航运,扩大洋行在上海以外的通商口岸的势力。同时,继续从事商业活动,大量附股洋行经营的保险、航运企业,并为洋行企业吸引大量的华商资本。1873年任李鸿章主持的轮船招商局总办,成为洋务派官僚的有力助手。任职期间,招商局的营业状况颇有起色。1876年受李鸿章委托筹办开平煤矿。从勘察矿址、拟定计划,到筹集资本、正式开采,都由他一手主持。开平煤矿的组成或附属部分,也都是在他的倡议或主持下兴办的。

唐廷枢开始自己的商业活动和资本积累,是在担任香港殖民政府翻译时期,1858年以前他就在香港投资了两家当铺。其后在上海度出现的棉花出口贸易的高潮中,又从事棉花投机生意。他独自经营的修华号棉花行,成为外国洋行收买中国棉花的一个代理机构,并与怡和洋行发生业务关系。自担任怡和洋行买办后,唐廷枢的经济活动,又有进一步的发展。 在担任怡和买办的10年中(1863~1872年),他除了为怡和经理库款、收购丝茶、开展航运以及在上海以外的通商口岸扩大洋行业务之外,还为他的老板投资当铺,经营地产,运销大米、食盐,甚至涉足内地的矿产开采。

他和怡和前任买办林钦合伙开设茶栈。为适应洋行收购茶叶的需要,他先后投资上海3家钱庄,以周转他的商业资金。为了买办业务和自营商业的两种需要,他又在洋行之中,设立了自己的事务所。

为与整个对外贸易发生联系,他又建立起一套类似事务所的同业公所。上海丝业、茶业等3个与对外贸易关系密切的同业公所,在1868年以前相继建立。唐廷枢和徐润等人则是这3个机构的董事,是主持这些行业机构的核心力量。

5、谢裕大茶庄——谢正安

谢正安,安徽徽州歙县人,黄山毛峰创始人,其创办的“谢裕大”茶行居徽州五大茶行之首。

1875年,谢正安在歙县漕溪(今徽州区富溪乡)选采肥壮的新鲜嫩叶,在传统制作工艺的基础上,亲自动手,大胆改进,经过“下锅炒(五桶杀青)、轻滚转(手轻揉)、焙生胚(毛火)、盖上圆簸复老烘(足火、显毫)”等工序精心制作,形成“外形似雀舌均齐壮实,锋显毫露,色为象牙,鱼叶金黄。冲泡后,清香高长,汤色清澈,滋味鲜浓,醇厚、甘甜。叶底嫩黄,肥壮成朵”的独特新茶。由于该茶白毫披身,芽尖锋芒,又因其产地邻近黄山,谢正安遂给它取名为“黄山毛峰”。

19世纪60年代末期,太平天国战乱结束后,清朝又开始“商务奋兴”,外销“洋庄”茶叶生意由低谷发展到高潮。当时“五口通商”的外贸出口格局已经形成。东方明珠上海逐步取代广州,成为我国茶叶外销的第一大口岸。上海外贸的兴起,在地理空间为徽商的振兴提供了条件。过去徽商的茶叶出口须经广州“洋庄”输出,而徽州到广州行程千里,产品从屯溪运至广州,历时近2个月,而从徽州到上海,只不过2~3天功夫,减少了损耗,加速了资金周转,使徽州茶叶市场上更有竞争力。徽州茶的销量不断攀升,有力地促进了徽州地区的茶叶生产。此时,种粮兴茶的谢正安当机立断,决定重操旧业,每年春季在漕溪挂秤收购春茶,经加工后,肩挑至皖东运漕、柘皋设店销售。因亲叔谢光荪在江苏靖江县新沟司衙内任职,他又将茶叶从长江水路运到靖江,再到上海闯市场,与“洋庄”做贸易,经过多年的经营,谢正安于光绪元年在漕溪开办“谢裕大茶行”。不久,又在屯溪、歙县等地开办茶行和茶厂。把茶行业务扩展到上海、运漕、东北营口等地,在吞并了休宁的吴家茶庄后,成为徽州六大茶庄之首,古歙北方四大财主之一。据《祥字阄书》记载:除去未作价产业甚多外,家积有价产业和英银洋计达49100元,宝银3400两。谢正安在上海闯荡时,上海市场茶庄林立,各庄普有名茶、名品,常品茶竞争相当激烈,谢正安用其敏锐的商业眼光看到了徽茶的不足,当时徽茶大宗是炒青“屯绿”,销量一直居全国绿茶领先地位。但一些地名茶如西湖龙井、庐山云雾、云南普洱等争相入市,并且上市早、外形美、香味清醇,为达官贵人所器重,为内外茶商所青睐。由于这些茶上市早、产量少、做工精致,因而价格高、利润大。

建国后,黄山毛峰一直为全国名茶中的佼佼者。改革开放后,"谢裕大"茶庄改名为"天茗庄",经原国家内贸部核准,成为安徽茶业唯一"中华老字号"茶庄。

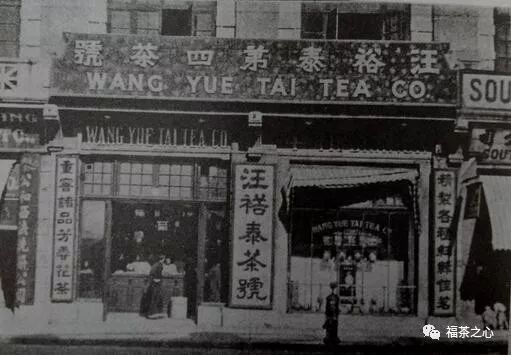

6、汪裕泰茶号——汪立政

汪立政(1827~1895),绩溪八都余川人(今上庄邻村),字以德。1840年赴上海茶叶店为徒,勤劳忠厚,深得业主信任;1850年自办汪裕泰茶叶店于沪南,督工精制四方名茶,薄利多销,声誉鹊起而在业内独占鳌头,此后在上海、奉贤、苏州、杭州等地设分号9处。汪裕泰经营有方,业务发达,驰誉中外,盈利丰厚,执沪上业内之牛耳,为旅外绩溪人中的富商巨贾之一。

汪立政富而有道,急公好义,对家乡的公益事业多有资助。余川村口的环秀桥毁于道光癸酉(1873),当时死难者无数,沿河良田皆废为沙滩,对此他一直牵挂在心。晚年,他捐金二千数百元,并派专人监工重建,虽未亲眼目睹夙愿的实现,但其子完成了此项义举。汪立政子汪惕予因致力于悬壶济世,只能勉力维系汪裕泰店业;其孙振寰1919年由日本早稻田大学毕业后,继承汪裕泰店业,刻苦钻研,善于革新,几经努力,于1927年在上海西藏路开设汪裕泰总号、辟有5个门市部,接着又在浙江路和福履路分设2个门市部,以批发兼零售,销售新制的绿茶、红茶、花茶和茶砖而驰骋沪上。抗日战争初期,他又悄悄地将资产转移美国和日本,在国外开设分销部,挽救了经济上的损夫,且及时地将汪裕泰茶叶打入国际市场,1949年离开大陆后,仍在海外维系店业。

7、吴鼎裕茶庄——吴锡卿

吴锡卿,安徽歙县昌溪村人,生于1876年春,祖上为安徽茶商世家,兄弟6人,吴锡卿排行老四,1887年举家前往北京,初夏创办吴裕泰茶栈,由吴锡卿出任总管,几十年后才改号吴裕泰茶庄。吴家先后在城里城外开了8家大小茶庄,后来发展到11家,他们是:崇文门内“乾泰聚”、“福盛”、“吴鼎裕”茶庄,“吴鼎裕”即今崇文门菜市场旧址,专门经营高档茶叶,供豪门显贵享用。

吴裕泰茶庄,自创建之日起至今,一直坐落在东四北大街44号。其时占地20多亩,高门大院,能同时进三辆大车,共有8个院落,100多间房子,为花园式建筑,分为客房,库房,加工拼配室,营业店堂等。那时,茶庄主要从安徽、福建、浙江等地进茶,一般是经大运河到通县,再用大车进东直门,到北新桥。那时吴裕泰茶栈的电话是:北局,1928。现为64041928,历经百年,主号未变,现在王府井吴裕泰茶文化馆,展有一老顾客捐献的早年吴裕泰茶栈茶叶筒可作证明。

吴裕泰最早的牌匾是吴锡卿用五块银圆,请清末老秀才祝春年写的,称《吴裕泰茶栈》,书法不俗。这块匾在北京挂了几十年,公司合营时,吴裕泰茶栈改为《吴裕泰茶庄》,文革时北新桥地名被改为红日路,吴裕泰也更名为“红日茶店”(为竖牌),直到1985年才恢复老字号,是请中央民革委员冯亦吾老先生题写的,黑地金字的横式牌匾,沿用至今。

1994年,茶庄进行翻扩建,营业场所由原来的50平方米增加到80多平方米,店堂宽敞明亮,店内悬挂着天津炎黄画院赠送的大幅国画,《陆羽品茶图》。次年,建成与茶庄一壁之隔的《吴裕泰茶社》,著名书法家刘炳森,欣然命笔题写匾额,1995年金秋时节,茶社开笔会,刘炳森、胡洁青老人、李滨声,苏适、米南阳,留下了墨宝。

当时的吴裕泰茶栈,就以拼配花茶为经营特色,开始是自己窨制,后一律在产地窨。安徽的名茶不少,祁门红茶,安徽屯绿,黄山毛峰,六安瓜片,太平猴魁,等享誉中外,但那时北京的老百姓喝不起这些名茶,大多喝花茶,吴裕泰拼配的茶基本上是大众化的,所以生意一直很兴隆,在北京茶行中独树一帜。

新中国成立后,吴裕泰这个百年老店又获新生,1955年底,公私合营后,更名“吴裕泰茶庄”。1995年被国内贸易部授以“中华老字号”称号。

8、张一元茶庄——张文卿

张文卿,安徽歙县人,张一元茶庄的创办人。张文卿于清光绪二十二年(1896)在花市大街摆设茶摊,光绪二十六年开设“张玉元”茶庄。光绪三十四年(1908)张文卿在前门外观音寺街路南购房开设了一间门脸的店铺,取名为“张一元”茶庄。取意“一元复始、万象更新”之意,亦即“开市大吉、日新月异”之意。不久迁至观音寺街路北一处三间门脸的店铺营业。1912年张文卿又在大栅栏开设“张一元文记茶庄”。以“文”字表示为张文卿所开,三个茶庄以张一元文记为主。茶庄开业后,由于店址优越、经营得法,以质量上乘而声名远扬。

张一元茶庄茶叶质量上乘、色味醇正,茶庄的业务好、发展快,得益于创业者张文卿经营有方。1925年张文卿亲自到福建开办茶场,在福州郊外半山坡盖了几十间房,雇佣当地工人按季节收购新摘的茶叶,并选最好的茉莉花自己薰制,再依北方人的口味就地窨制、拼配,形成具有特色的小叶花茶。以汤清、味浓、入口芳香、回味无穷被京城百姓认可,并广为传颂。张文卿自己办茶厂不仅可以熏制特味的茶叶,而且要比在北京从茶叶批发商手中买货价钱要便宜得多。所以,同等级的茶叶张一元比别的字号茶庄卖得便宜。张一元茶庄还经常派人到一些茶庄了解售价,掌握商品行情,并且买回别人销售的茶叶与自家同级茶叶比较,不断使自家茶叶质量优于同行。当时,该茶庄就设有电话和函购业务。凡买2.5公斤以上茶叶者,均送货上门。尽管生意好,可茶庄仍很重视广告宣传。北京的商店,用高音喇叭播放歌曲、戏剧来招徕顾客,张一元茶庄是第一家。抗战前夕,张一元茶庄播放彭素海用西河大鼓演唱的“三下南唐”,每次播放时,门前总是围着许多听众,为销售创造了有利条件。

9、近代中国茶王——徐润

徐润(1838—1911),又名以璋,字润立,号雨之,别号愚斋,香山县北岭村(今珠海市北岭乡)人。父亲徐宝亭曾任清朝官吏,叔伯皆为洋行买办。清咸丰二年(1852),14岁时随叔父徐荣村经澳门抵达上海,在英商开办的宝顺洋行当学徒起直至工作16年。勤奋刻苦,悟性颇高,得洋行主管器重,成为领管各分行的总买办。其预见到长江航运业的发展前景,决定购置江轮、船坞,将进出口贸易和航运作为洋行的主要业务,并将出口贸易拓展到日本,使洋行的进出口总值每年达数千万两白银,很快成为巨富。

早在宝顺洋行上堂帮账时,徐润就自己经营茶叶等生意。他与人合作开过一家“绍祥”商号,从内地收购茶叶、生丝等,转卖给上海各洋行,这既为宝顺洋行提供了合适的货源,又为自己赚取了差价。1868年,徐润脱离宝顺洋行后,在上海开设了一家宝源祥茶栈,随后又在湖南、湖北产茶区增设了多处茶栈,并选用一批得力商友管理,从而形成一个茶业网络。由此,他可以清楚地了解各茶区的收成,掌握多条供货渠道,并针对英、美、俄等国消费者的不同喜好,源源不断地向各国洋行提供合适的出口货源,而且根据行情随时调整茶价,谋取高额利润。徐润和唐廷枢等人一起创办了上海茶业公所,对上海及其周围广大地区的茶叶贸易进行控制。

茶叶是当时中国的四大出口产品之一。1868年至1888年正是近代中国茶叶输出最兴旺的20年,其中1886年输出量达268万担,创茶叶出口的历史最高纪录。这个纪录直到整整100年后的1986年才被突破。当时上海的茶叶出口量占全国出口总量的2/3以上,而宝源祥茶栈又是上海最大的经营出口茶叶的茶栈。因此,有人将徐润誉为“近代中国的茶王”。

10、吴怡和茶号——吴荣寿

吴荣寿(1873—1934),字永柏,号俊德。近现代著名茶商,著名徽商。又名俊德,字永柏。安徽歙县岔口乡人。吴荣寿童年时代随同父亲来到屯溪,学习茶叶经营,以精通制茶工艺和善于鉴别毛茶著称。1901年父亲病故后,他大胆拓展业务,在屯溪阳湖开办吴怡和茶号,专门制作外销高档茶。数年后,又创立吴怡春、吴永源、华胜等茶号,进一步扩大外销精品茶的产量,每年制销高档屯绿数千担,最多年份高达2万担,占屯绿外销半数以上,成为徽州现代第一大茶商。吴荣寿决心对茶业经营进行革新,企望创出新品名牌茶叶,他以重金聘婺源制茶名家汪汉梁为总管,在选料与配方上融婺、歙两家为一体,制成了色、香、味焕然一新的"抽芯珍眉"和"特贡"等茶,在上海一举夺得绿茶评比魁首。1927年前后,茶叶价格狂跌,加上朱富润火烧屯溪商业街,几度大损失使吴怡和等茶号一蹶不振。

吴荣寿独立经营茶号之后,非常重视技术和工艺改进,他重金聘请婺源制茶技术高手汪汉梁为洋庄总管,将婺、歙两地“屯绿”制作工艺技术结合起来,形成了自己的优势。他还对雇佣的工人亲自传授操作技术,并相对固定地雇佣他们。因此形成了一些约定俗成的做法,如父母使用的茶锅、拣板,可以传给其子女使用,称为子孙锅、子孙板,既保证了工人工作稳定无忧,又体现了商家延续有继。有《茶庄竹枝词》这样评说道:“急明论暗肆咆哮,坐了编成莫混淆。还是旧年原板好,学他燕子各归巢。”由于吴荣寿经营茶叶注重质量,又讲求信誉,生意越做越大,洋庄越开越多,先后在屯溪阳湖开设了吴怡春、吴永源、华胜、公胜等18家洋庄茶号;每年雇佣工人多达1000余人;年加工销售“屯绿”二三万箱,占“屯绿”总产量的1/3以上;巨大的规模使他成为徽州外销茶商中的巨擘,吴荣寿被理所当然地推举为休宁县商会首任会长。

**部分图片及素材来源于网络,如需要转载文章请注明出处(茶经)。

瑞典:“哥德堡”沉船古茶

瑞典东印度公司设立于1731年,至1806年基本停止业务;在这75年中共有35艘135次航行,其中专程来华的航行达132次之多;其运输的货物中,茶叶始终是两国贸易中的最大宗物品,而武夷茶与徽州茶所占比重最大。往来于古代海上茶叶之路的瑞典航船,不仅有故事,还有传奇,更有回忆……

雍正十年(1732年),在中国与瑞典的历史上,是具有巨大历史意义的一年。瑞典“腓特列国王号”作为其国家来华的第一艘商船,抵达广州。著名的《皇朝文献通考?四裔考》记载:“瑞国在西北海中,达广东界俱系海洋计程六万余里……通市始自雍正十年,后岁岁不絶。每春夏之交,其国人以土产黒鉛、粗絨、洋酒、葡萄干诸物來广,由虎门入口。易买茶叶、瓷器诸物,至初冬回国。”“腓特列国王号”商船上有个大班叫坎贝尔,他详细记载了在穗城的活动,其中商务多与买茶有关,“……半个月内装了六百箱茶叶。总计装载有红、绿茶共2183箱。

另有100件半箱装、6件小箱装、23件篮装、46件简装以及422件罐装或盒装茶叶;其中有1030642磅武夷茶(红茶),共2885箱;有7930磅熙春皮茶,共140箱;2206磅熙春茶,共31桶;还有其他各种绿茶共1720罐。1750年,瑞典“卡尔亲王号”商船来到了广州,随船牧师叫彼得?奥斯贝克,他是瑞典博物学家林奈的学生。彼得在其有名的《中国和东印度群岛旅行记》一书中,对于茶叶有着详细生动的记述,他提到十余种茶叶;他说“品种最好的非常好闻”。在书中,彼得记述了“卡尔亲王号”返航时运载茶叶的清单:有松萝茶,有熙春茶,还有熙春皮茶……等茶共1720罐。

中瑞茶叶贸易史上不幸的一幕,是“哥德堡号”商船沉没事件。1745年9月12日,瑞典“哥德堡号”在驶入瑞典哥德堡港口时沉没,当时载有366吨中国茶叶,数量最多的是安徽休宁地区的一种松萝茶。“据记载,这就是安徽休宁的松萝茶,属绿茶类”。“哥德堡号”前后三次来中国,在其运载的货物中,茶叶是主要的物品;第一次贸易收到48%的回报收益,第二次为40%。茶叶是所有货物里最赚钱的,两次分别带回来255吨和317吨”。第三次返程时虽然沉没,但从保存下来的货物清单里,可知当年“哥德堡号”装运的情况;计有2677箱茶叶,相当于366吨;289箱2388捆和12桶瓷器多为茶具;还有19箱1180卷丝绸……仅茶叶就占总运量的近三分之二。《中华茶叶五千年》一书明确指出:1993年9月,瑞典“哥德堡号”沉船茶叶等珍品在上海市博物馆展出……370吨茶叶共2000多只茶箱浸没海底239年,多数已霉烂;由于锡罐封装严密未受水浸变质;实物展品中有茶箱(每箱约90公斤,茶叶结成团块状)和罐装茶(瓷质或锡制罐封装的茶叶色泽灰黑无光泽,但尚成条形)以及瓷质茶壶、茶杯、茶盘及储茶罐;根据货物清单并经专家鉴别论证,打捞出的茶叶为清乾隆时代出口的中国松萝茶。也正是因为茶叶是用锡罐封装,所以,被泥淖封埋了239年的茶叶未受到水浸变质,冲泡饮用时香气犹存。因为锡自身的特质优点,可以有效保持茶叶的色泽和芳香。而用锡罐密封茶叶,则是松萝茶出现以后才开始的,之后一直被广泛使用并受到人们的喜爱。

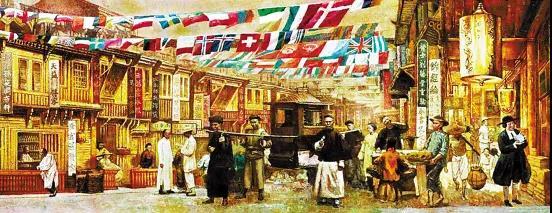

广州:“十三行”与徽州商人

清康熙二十四年(1685年)重开海禁,在广州设立粤海关,继而设立垄断对外贸易的公行;从此,中国由贡舶贸易转变为通商贸易,从而掀开了外贸史上重要的一页。次年,广州巡抚发布征税公告,首次将国内贸易和国际贸易划分开来,在征税上予以区别。凡经营洋货进口和出口土货的行商,俗称为“十三行”,具有官商性质。因茶叶是清政府限定由公行垄断经营的主要商品,所以,外商想要购买茶叶,只能委托公行代理。“十三行”在《南京条约》签订后废除,前后共存在120年;在对欧出口,组织茶、丝、瓷大宗货品方面曾起到了重大作用。

康熙五十九年(1720年)十三行洋商缔结十三条行规,在涉及经营贩卖货物中,只有茶类定为“独揽”,如规定“绿茶净量应从实呈报,违者处罚”。据《清代广州十三行纪略》记录:乾隆四十年(1775年)“十三行重组‘公行’,并规定专揽茶、丝各大宗贸易”。对此,《簷曝杂记》记载:“大西洋距中国十万里,其番舶来,所需中国之物,亦惟茶是急,满船载归”。其时,徽州茶商海外茶叶贸易,初始携松萝茶从杭州、明州(今宁波)等港市出口与外国人进行交易。乾隆二十二年(1757年),清政府规定广州一口通商后,又明令安徽等省的茶叶必须先运至广州,然后才运销外洋。

因此,五口通商前,松萝茶出口几乎集中于广州。据文献记载,广州“十三行”之初有五家粤商,五家闽商,三家徽商;而从事对外茶叶生意的刘东生则是三家徽商之一。徽商刘东生“身家殷实,赀财素裕”;他的“东生行”在对英国的茶叶贸易中,占到了贸易股份中的三成;他销售的茶叶大部分是来自徽州,主要是松萝、屯绿、婺绿、珠兰花茶等徽州名茶。梁嘉彬《广东十三行考》记载:清代外商对于“茶叶一项,向于福建武夷山及江南徽州等处采买,经由江西运入粤省”。以美国东印度公司为例,1700年,美印公司从中国采购300桶上等徽州松萝绿茶和80桶武夷茶,1703年运入7.5万磅徽州松萝绿茶,1万磅珠兰花茶等。徽州茶外销生意的兴隆,使刘东生的名声大振;乾隆六十年(1795),刘东生的“东生行”在广州诸行商中排行第九,到了嘉庆元年(1796),迅速上升到第六位;而到了嘉庆四年前后,则是上升为第五位;因此,刘东生与伍怡和、潘丽泉等人一样,成为了十三行的重要人物。徽商叶上林(?~1809),字启文;徽州婺源朗湖人。清光绪《婺源县志》卷33《人物?义行》记载:叶上林“贡生,赋性恂谨。中年贸易岭南,家渐裕,自持俭约,遇善举则慷慨不少吝。”

清乾隆五十七年(1792),叶上林创办了“义成行”并开始独立发展;叶上林的主营业务是茶叶,尤其是茶叶出口,几乎成了他牟利的重要资源。他凭籍着家乡出产的茶叶深得英国人的认可;因此,他把松萝、珠兰、祁红、屯绿等徽州茶叶进行精加工后运到广州,以致被外国公司及商人视为上等品,并称徽州茶是“中国茶品质之最优者”。1776年的《东印度公司对华贸易编年史》中,还有公司与叶上林“义成行”茶叶生意往来的记录;英国商人还尊称叶上林为“仁官”;因此,叶上林理直气壮地将徽州茶高价卖给了英国、丹麦、瑞典等国的商人。

松萝茶在世界各地畅销,这个情景也引起了粤海关的重视。清乾隆二十四年十一月七日(1759),粤海关监督尤拔世,向朝廷呈报了需要宫中朱批的《奏请更定外洋出口茶税事》奏折;奏折的主要内容是“将武夷茶每百斤原估价八两,酌改每百斤十三两,松萝茶每百斤原估价七两,酌改每百斤估价十二两……请皇帝钦准后施行。粤海关将松萝茶的“估价”提高,是有目的的……海关对出口货物的“估价”又叫“估值”,是一项对出口货物加征的“杂税”。“杂税”的条目繁多,在海关整个税收中所占的比例很大,几乎与缴纳朝廷的“正税”相当。说白了,“杂税”是由海关自己支配的,而“正税”是要上缴朝廷的……粤海关在为清廷提供了巨额的财政收入时,也想为自己提高收入;于是,粤海关就选中了出口量最大的茶叶——松萝茶和武夷茶;既然各国都要买松萝茶,既然松萝茶销售量这么大而且又十分畅销;那么,购买松萝茶的每条商船增加五两银子的“估价”(杂税),这样,粤海关的收入就可想而知了……美国人威廉?C?亨特在其所著《广州“番鬼”録》一书中说:“英国人和荷兰人在17世纪前半期出现在广州,相继而来的是丹麦人、瑞典人和奥地利人、西班牙人。后来,他们自己也来到广东省城。”还有法国、墨西哥、普鲁士等国的商船。总之,为了茶叶,明末清初西方国家的无数商船进入了广州;当然,世界各国的商船购买的并非全部都是徽州茶,但这些商船基本上都购买过徽州茶而且是数量颇多……”随着徽州茶叶外销数量的增长,徽商贩茶到广东的人越来越多,广州城内聚集了大批徽州茶商,不少人因经营外销茶获利丰厚,俗称做“洋庄”茶;徽州当地人称为“漂广东”、“发洋财”。由于贩茶入粤,获利极厚;因此,徽州茶叶的采买基本都是以徽商为主体。

史料对徽商在广东业茶的记载颇多,仅光绪《婺源县志》卷三十三、三十四(人物?义行)就记载了众多的茶商人物。这样的事例不胜枚举。

鸦片战争后,输往广东的徽州茶叶越来越多,徽商从事外洋贸易的人员也是越来越多。如广州十三行中“隆记行”的创始人张殿铨,就是把握了商机而发财的;据《先祖通守公事略》记载:“通守公……避地苏州,日与皖浙茶商检习。皖茶皮珠雨、松萝两种,得通守公发明制法,乃信有名。回粤在城西十三行自设隆记茶行……先是安徽绿茶常为行商所轻,自用通守公制法,乃人奔而我取。皖绿茶来粤,隆记则全行销售,人方危之。一日西商附洋舶来言,专购绿茶,求之他行无所得,次至隆记时,通守公适心动,约以晨方议价,及群商先后麇集,价定则争相采办,欢呼乃散,立致巨富”。

江有科是徽州歙县芳坑人,也是一个肯动脑子、善于总结且颇有儒风的徽州茶商。清道光七年(1827),江有科写成了《徽州至广州路程》札记一册,详细记载了运茶所经的550余处城镇村庄的风情、距离、交通、费用等情况;甚至是何处可乘舟、何处当起岸、何处设关卡、何处不安全等等,都作了具体的记录。为了与外国茶商恰谈生意,江有科还写了一本接洽外商的札记,专记外国的语言、度量衡、交往礼节、生活风情以及等;甚至还将数百条常用英语用汉字注明意义和读音;这种被人称作“广州英语”的小札,对江有科与外商洽谈茶叶业务,无疑是大有裨益的……

徽州茶:屯绿、祁红,出口称雄

从世界经济发展史的角度而言,在二十世纪以前西人所寻求的中国商品中,唯有茶叶在中西贸易中长期居于支配地位;尤其是徽州的松萝茶和屯绿茶,在长达几百年的中西茶叶贸易活动中,一直是拥有良好的品质、美好的声誉和绝对的话语权。屯绿茶的创制以及畅销世界各国,完全是造应国际市场的需要;同时,屯绿茶走出国门、走向世界的标竿!尽管屯绿茶创制的时间在业界是各家说法不一,但总括起来;第一、屯绿是在松萝茶基础上发展起来的;第二,屯绿是经过复制过程的,制法比青茶更进了一步;第三、屯绿之得名是与大量销售到世界市场分不开的。

《中国名茶志》对“屯绿”的介绍是:清代同治、光绪年间,精制茶分珠茶、雨前、熙春3个种类。珠茶:以其结构浑圆,形似珍珠而得名;分别按茶的大小和身骨轻重分为5个品级。雨茶:以其形长似雨点而名,分别按茶型大小和身骨轻重分为5个品级。熙春:结构为不规则的块状,由芽头和肥厚叶子叠合而成,分别按茶块大小和身骨轻重分4个品级。

道光年间,屯绿茶盛行二十四花色;即“十雨”、“八珠”和“六熙”。“十雨”是珍眉、凤眉、蛾眉、正雨、副雨、茅雨、眉针等;“八珠”为麻珠、宝珠、珍珠、园珠、虾目等;“六熙”指贡熙、眉熙、正熙、副熙等。同治年间,“大帮官堆”屯绿茶有“七珠”、“八蕊”和“三熙”;“七珠”是麻珠、宝珠、圆珠、虾目等;“八蕊”是蕊眉、珍眉、凤眉、针眉、香眉、雨前等;“三熙”是指贡熙、眉熙和熙春。光绪11年(1885年)“皖南茶厘总局”详文称:“查道光年间(1821--1850),皖南茶引岁销五六万道(按:当时每引为120斤);自同治年间(1862--1874),洋庄茶盛行,岁始销引10万余道。”根据《徽属茶务条陈》记载,徽州名茶是出口之大宗。1706年,绿茶(有大珠茶、小珠茶、熙春茶、雨前茶属之;婺源茶、屯溪茶、楝培茶、松萝茶、包种茶、押冬茶等)始传入英国。

又载,光绪年间“徽茶内销不及十分之一二,外销者常及十分之八九”。所谓外销,即售给通商口岸的洋庄,由洋庄销往国外,因此又称洋庄茶。洋庄茶多以箱装,内有锡罐,外饰彩画,装饰精美。

徽商外销茶初始是“漂广东”,由于海禁,当时买卖双方只能在船上做交易,所以称“漂”;因为价格可以自主,因之利润较高,又谓之“发洋财”。绿茶外销茶还经澳门,销往欧美或直运香港;售给东印度公司。在英国东印度公司收购茶叶的订单中,有关于红茶绿茶的分类统计;在1741年至1750年间,绿茶中的眉茶进口量是8029616磅,熙春茶进口量是1320166磅,珠茶和其它绿茶的进口量分别是161646磅和9338磅。通过这个分类进口统计,可以知道“屯绿茶”以及眉茶、珠茶和熙春茶其时在国外的贸易情况,同时也表明了它们在国际茶叶贸易中的地位。1820年以后,屯绿茶的“熙春”开始销往英国、俄国和美洲;到了1862至1874年间,“屯绿”和“熙春”茶外销竟多达十万引。

茶学专家陈椽在《茶叶通史》中说:1845至1846年期间,茶叶价格不断攀升,以绿茶“熙春”和小珠最高,每担可售银46两左右(含出口关税);其次是雨前绿茶,每一担约售40两,最低是屯溪茶和工夫红茶,每担约售24至27两。当年,茶叶平均售价为37两,其中“熙春”茶的售价比屯溪茶高出约一倍。光绪年间的徽州歙县知县何润生,在1896年撰写的《徽属茶各条陈》报告中说:“徽属产茶以婺源为最,每年约销洋庄三万数千引(一引为一百斤);歙、休、黟次之,绩溪又次之。这四县每年共计约销洋庄四五万引,均系绿茶。绿茶内分三总名,珠茶、雨前、熙春;皆为洋庄,均内用锡罐,外装彩画板箱。徽州内销茶不及十之一二,专用篓袋盛储”。据民国二年(1913年)资料统计,全国制茶工场为703家,其中,安徽较大的制茶工场则为97家;这些工场设在屯溪、祁门、歙县、休宁四地。抗战以前,徽州6个重点产茶县,有祁门、至德、休宁、歙县、绩溪以及石埭、贵池等;有小规模茶号649家。传统茶商只有一小部分,其余茶号概为新设;新茶号中还有集资经营资本的。它们共同的特点是资本额小,靠沪、浔等地临时贷款,向茶农收购毛茶,在设备极其筒陋的手工工场中制成精茶;然后运到九江、上海,由茶栈转手售给外国洋行。明代,徽州商人已经将各种徽茶运销汉口。史料记载:“祁门茶溯江而上,四川茶顺江而下,麇集于汉口”。尤其是明清以来,运销蒙、俄的茶叶大多为晋商所垄断;如清代学者王先谦所说:“中国红茶、砖茶、帽盒茶均为俄人所需,运销甚巨。此三种茶,向为晋商所运。”并由此形成了一条由南到北经西伯利亚直达欧洲腹地的国际性茶叶商路。

汉口是中国三大茶市之一,也是万里茶道上的主要茶叶集散地;亦有汉口茶港之美誉。但是,汉口本不产茶,它主要依托湖北、湖南以及安徽、江西的大量茶叶支撑着这个国际茶市。然而,汉口茶市的经营茶商却是山西商帮、徽州商帮、广东商帮、湖南商帮、江西商帮及本地商人,号称汉口六大茶帮。《清史稿?食货志》对中国茶叶的海内外市场有过这样的描述:“其市场大者有三:曰汉口,曰上海,曰福州……上海之茶尤盛,自本省所产外,多有湖广、江西、安徽、浙江、福建诸茶;江西、安徽红绿茶多售于欧美各国。”当时,“祁红”经汉口输出俄国的主要商路有两条:一条是从汉口出发,经汉水运至襄樊、河南唐河、社旗,上岸由骡马驮运北上,至张家口;或从玉右的杀虎口进入内蒙古的归化(今呼和浩特),再分销蒙古、新疆等地。另一条是从汉口顺长江而下至上海,转运天津;再由陆路运至恰克图转输西伯利亚。京汉铁路通车后,汉口的茶叶输出又增加了一条更为便捷的途径,即通过铁路运至华北,再由驼队输往蒙古和西伯利亚。

清咸丰八年(1858),根据清廷与英国天津条约,汉口、镇江、九江成为长江三开放口岸。外商频至,茶叶大宗出口,当时九江驻有法(汉口兼)、英、日、荷、美、俄(均上海兼)领事。此时,在汉口经营茶叶的徽州商帮,不仅人数众多,销售甚好,而且是颇有声誉及影响。如徽州绩溪人胡桂森,在汉口创业多年,除了开办多家酒店外,还利用家乡产茶的优势,开设了“胡元泰”茶庄;因为茶价便宜,质量也好,而且品种亦多;凭此一枝独秀的优势,其茶、酒业务几乎垄断了汉口的市场。胡桂森的生意红红火火,店名声名享誉武汉三镇;以致民间有“胡桂森武汉半边红”的说法;他也被选为武汉市总商会会长。

清光绪十年(1884)3月28日的《申报》记载:徽州茶商在九江“每值春夏之交,以茶商生意为大宗,城内外之开茶栈者共四十余家。”清末民初,曹耆瑞、曹继发父子在汉口开设瑞馨泰茶号五爿,成为武汉三镇的茶叶巨商。1900年,《湖北商务报》(第38期)刊登有《祁门茶事》一文记载:“祁门地方向以红茶为生意之大宗,然专售予俄人……”1916年《协和报》曾刊登有《汉口茶业状况》,文章说:“汉口茶业向分两湖市与祁门市其货多,其销外洋而销于俄国者最多。”民国九年(1920年)以后,汉口茶市衰落,红茶贸易中心由汉口转至上海。祁茶运输,先用小船(每船不超过60箱,船价36元)由闾江经江西景德镇运至饶州,每箱运费约6角;再改抚州大船,用小轮拖载,出鄱阳湖而达九江,小轮拖载每箱约2角,抚州船费每箱3角;由江轮运至上海,每箱运费约1.1元。以上运费,祁门至九江由茶号自理;九江至上海,沿途报关手续、上下驳力、火轮运费,均归各放汇茶栈的九江分栈代办茶叶售出后,由上海茶栈在售价内扣除。祁红茶改由陆路运输后,由公路局于境内各产地汽车站,经芜屯公路运至宣城火车站,换装江南铁路货车运至南京尧化门,转京沪路至上海。红茶经销手续全由茶栈代理,茶栈取样与洋行议定价格,货样相符即可成交。

在中国出口红茶中,祁红占有重要地位。民国二十一年(1932年),中国红茶出口总量890吨,其中祁红2488吨,占27.89%;翌年,红茶总输出9820吨,祁红占26.67%。民国二十五年至二十八年,祁红茶外销业务一度由皖赣红茶运销委员会经营;此时,输往俄国的祁红数量大增,茶价亦较战前上涨约20--60%。祁红茶外销而使中国外汇收入增加,为战时经济提供了有力的支撑。民国二十九年后,复归上海茶栈经销;主要销往英国、美国、法国、苏联、德国、荷兰、加拿大等50多个国家和地区,以英国为大宗,占出口量一半以上。1915年,在巴拿马万国博览会上,徽州“贡熙”茶、祁门红茶等徽州茶叶获得了巴拿马万国博览会金奖。可以说,中国茶叶走向世界的历史,其实是世界霸主兴衰交替的历史;而徽州茶走向世界的历史,不仅证明了徽州茶的品质,也印证了徽州茶的辉煌!

新中国成立后的1950年,祁红、屯绿以及其他茶类的外销贸易,均由上海茶叶进出口公司和安徽省茶叶公司组织运销国外。此后,徽州茶在国际舞台上的表现却是另一番精彩与辉煌!

结语

一千多年来,中国茶借由陆上、海上丝绸之路早已“播种”全球,成为世界感知中国文化的一个窗口,更成为中外商旅往来、相互理解与沟通的媒介。当下,随着“一带一路”建设深入推进,中国对外开放进入新时代,为中国茶更好走向世界提供了新路径与新机遇。

明清时期,中外交流的一个重要特征就是:中外交往在地域上已经突破了沿海地区,开始向内地深入;英、美等国家对中国内地所产绿茶的巨大的需求,为中国茶叶的生产和出口提供了广阔的市场。

中国茶适时地抓住了机遇,徽州茶也赶上了好时机;而徽商携其在茶叶资源上的优势加入到中外经济交往的洪流中;徽州茶更是凭借其优良的品质,迅速地占据了广阔的国内外市场,推动了茶叶商品经济的发展,也推动了徽州区域经济的发展;因此,清前期中英之间绿茶贸易的成功经验,以及清晚期祁红及其他徽州茶销售海外的业绩和事例,应该值得今天的茶人认真思考并镜鉴。

千年潮未落,风起再扬帆。2020年,联合国确立了中国主导的“国际饮茶日”;这无疑为中国茶更好地走向世界提供了新的路径;这也是徽茶乃至中国茶走向世界的新机遇!

本文作者系黄山市徽茶文化研究中心主任。

版权声明:本文内容均来自阅读徽州,仅供学习使用。

谢正安

谢正安,安徽徽州歙县人,黄山毛峰创始人,其创办的“谢裕大”茶行居徽州五大茶行之首。

1875年,谢正安在歙县漕溪(今徽州区富溪乡)选采肥壮的新鲜嫩叶,在传统制作工艺的基础上,亲自动手,大胆改进,经过“下锅炒(五桶杀青)、轻滚转(手轻揉)、焙生胚(毛火)、盖上圆簸复老烘(足火、显毫)”等工序精心制作,形成“外形似雀舌均齐壮实,锋显毫露,色为象牙,鱼叶金黄。冲泡后,清香高长,汤色清澈,滋味鲜浓,醇厚、甘甜。叶底嫩黄,肥壮成朵”的独特新茶。由于该茶白毫披身,芽尖锋芒,又因其产地邻近黄山,谢正安遂给它取名为“黄山毛峰”。

建国后,黄山毛峰一直为全国名茶中的佼佼者。改革开放后,"谢裕大"茶庄改名为"天茗庄",经原国家内贸部核准,成为安徽茶业唯一"中华老字号"茶庄。

汪立政

汪立政(1827~1895),绩溪八都余川人(今上庄邻村),字以德。1840年赴上海茶叶店为徒,勤劳忠厚,深得业主信任;1850年自办汪裕泰茶叶店于沪南,督工精制四方名茶,薄利多销,声誉鹊起而在业内独占鳌头,此后在上海、奉贤、苏州、杭州等地设分号9处。汪裕泰经营有方,业务发达,驰誉中外,盈利丰厚,执沪上业内之牛耳,为旅外绩溪人中的富商巨贾之一。

汪裕泰茶号,位于静安寺路20号近西藏路口。网友“稔之舟”补充道,蛮有故事的汪裕泰茶号——久享盛名的上海汪裕泰茶庄,是绩溪县上庄镇余川村人汪立政(名锡纯,字以德,1827—1895)所开创,汪立政祖孙三代,历120年,先后在上海、台湾和国外等地开设了茶庄、茶行、茶栈。鲜为人知的是胡适先生出生于小东门里咸瓜街的汪裕泰茶号楼上。

汪立政富而有道,急公好义,对家乡的公益事业多有资助。余川村口的环秀桥毁于道光癸酉(1873),当时死难者无数,沿河良田皆废为沙滩,对此他一直牵挂在心。晚年,他捐金二千数百元,并派专人监工重建,虽未亲眼目睹夙愿的实现,但其子完成了此项义举。汪立政子汪惕予因致力于悬壶济世,只能勉力维系汪裕泰店业;其孙振寰1919年由日本早稻田大学毕业后,继承汪裕泰店业,刻苦钻研,善于革新,几经努力,于1927年在上海西藏路开设汪裕泰总号、辟有5个门市部,接着又在浙江路和福履路分设2个门市部,以批发兼零售,销售新制的绿茶、红茶、花茶和茶砖而驰骋沪上。抗日战争初期,他又悄悄地将资产转移美国和日本,在国外开设分销部,挽救了经济上的损夫,且及时地将汪裕泰茶叶打入国际市场,1949年离开大陆后,仍在海外维系店业。

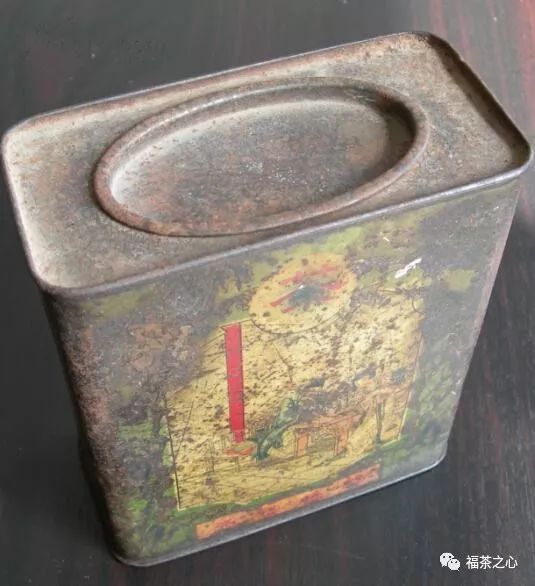

吴锡卿

中华老字号—民国茶业(茶叶罐)茶叶筒—徽州府歙县昌溪吴锡卿创设北京“吴鼎裕”茶庄(旧徽州,领歙县、黟县、休宁、祁门、绩溪、婺源六县。1987年撤徽州地区,设立地级黄山市,市政府驻屯溪。)

吴锡卿,安徽歙县昌溪村人,生于1876年春,祖上为安徽茶商世家,兄弟6人,吴锡卿排行老四,1887年举家前往北京,初夏创办吴裕泰茶栈,由吴锡卿出任总管,几十年后才改号吴裕泰茶庄。吴家先后在城里城外开了8家大小茶庄,后来发展到11家,他们是:崇文门内“乾泰聚”、“福盛”、“吴鼎裕”茶庄,“吴鼎裕”即今崇文门菜市场旧址,专门经营高档茶叶,供豪门显贵享用。吴锡卿曾任北京市京师茶行会会长长达十年之久,被认为是百年老店吴裕泰茶庄的创始人,于1930年逝世。

张文卿

张文卿,安徽歙县人,张一元茶庄的创办人。张文卿于清光绪二十二年(1896)在花市大街摆设茶摊,光绪二十六年开设“张玉元”茶庄。光绪三十四年(1908)张文卿在前门外观音寺街路南购房开设了一间门脸的店铺,取名为“张一元”茶庄。取意“一元复始、万象更新”之意,亦即“开市大吉、日新月异”之意。不久迁至观音寺街路北一处三间门脸的店铺营业。1912年张文卿又在大栅栏开设“张一元文记茶庄”。以“文”字表示为张文卿所开,三个茶庄以张一元文记为主。茶庄开业后,由于店址优越、经营得法,以质量上乘而声名远扬。

张一元文记茶叶盒

张一元茶庄茶叶质量上乘、色味醇正,茶庄的业务好、发展快,得益于创业者张文卿经营有方。1925年张文卿亲自到福建开办茶场,在福州郊外半山坡盖了几十间房,雇佣当地工人按季节收购新摘的茶叶,并选最好的茉莉花自己薰制,再依北方人的口味就地窨制、拼配,形成具有特色的小叶花茶。以汤清、味浓、入口芳香、回味无穷被京城百姓认可,并广为传颂。张文卿自己办茶厂不仅可以熏制特味的茶叶,而且要比在北京从茶叶批发商手中买货价钱要便宜得多。所以,同等级的茶叶张一元比别的字号茶庄卖得便宜。张一元茶庄还经常派人到一些茶庄了解售价,掌握商品行情,并且买回别人销售的茶叶与自家同级茶叶比较,不断使自家茶叶质量优于同行。当时,该茶庄就设有电话和函购业务。凡买2.5公斤以上茶叶者,均送货上门。尽管生意好,可茶庄仍很重视广告宣传。北京的商店,用高音喇叭播放歌曲、戏剧来招徕顾客,张一元茶庄是第一家。抗战前夕,张一元茶庄播放彭素海用西河大鼓演唱的“三下南唐”,每次播放时,门前总是围着许多听众,为销售创造了有利条件。

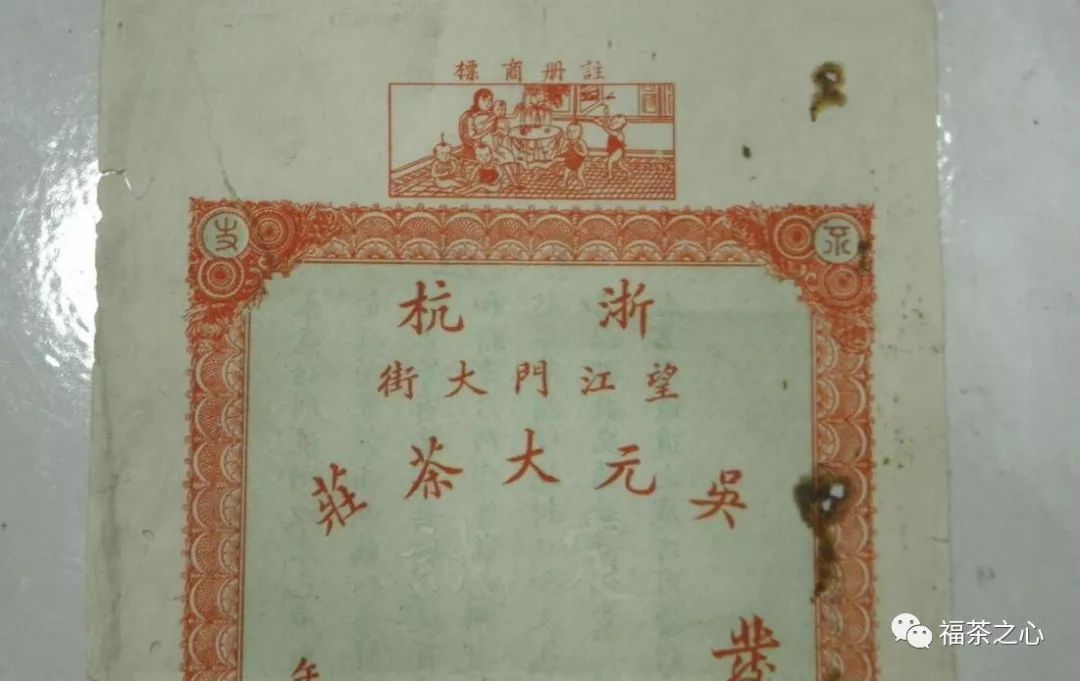

方祖寿

方祖寿,安徽翕县人。1919年开办吴元大茶店。茶店位于浙江杭州望江门内。首创茶叶邮包业务,首在辽宁打开销路,而后扩大到山东禹城等地,及至津浦、胶济、陇海等铁路沿线各城镇的一些茶店。大销路茶叶有中低档旗枪,还有茉莉、玉兰、桂花窨制的花茶以及白茶“寿眉”。该茶庄的茶叶罐绘有“多子商标”,并分别绘有“母子图”或“五子图”等。,画面生动形象。

汪自新

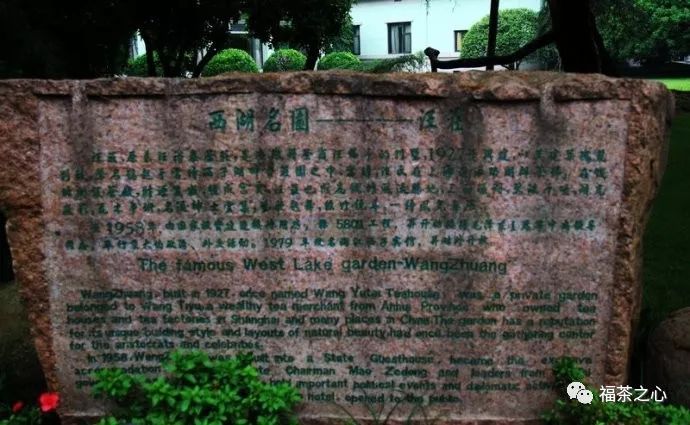

汪庄

汪自新(1868-1941),籍贯:安徽绩溪县。简介:汪自新,字惕予,又号蜷翁一代儒商、一代名医。1927年汪自新因杭州茶厂业务来到西湖,但见湖光山色,景致怡人。偶尔湖中一两只小船,悠悠荡荡,自在非凡。耳畔隐隐约约地传来丝竹乐响,宛若天籁。 “我若能卒于此地,此生也足亦。”汪自新动了在西湖边修建别墅的念头。他盘算着,在此修建别墅,即能将这一带湖光山色揽于怀中,又可方便打理杭州茶厂事务,岂不两得?据说,当年他修这个园林别墅,也遭到了当地人的反对。原因是汪自新修建此地,占了太多西湖的地盘,夺了太多原本属于老百姓的风景。直到汪自新承诺其百年以后,所有建筑连同园林,一并无偿归还政府,还湖于民,老百姓这才答应他开工建园。1929年,历经两年的修建,山庄终于建成,始称“青白山庄”,因汪自新乡情难舍,后更名为“汪庄”。1930年,汪自新将上海“余村花园”转让,资金悉数并入“汪庄”。

穆兴永

穆兴永,乾隆十七年(1752年)出生于浙江钱塘。民族工商业家、浙江著名商人、天津百年老字号正兴德茶庄的创始人。起初他做的是小本米面生意,主要从事粮食运输和米面加工,后来逐渐开设起了米铺、钱铺、染坊、茶叶店、洋货店等,成为了天津“八大家”之一。天津“八大家”中的穆家,是从清乾隆末年起家,经过嘉庆、道光、咸丰、同治以至光绪诸年间,逐渐发展兴旺起来的。在过去的一百多年里,穆家所经营过的庞大产业,最后终因外国资本的进入而冲击而衰落,但唯一例外的就是正兴德茶庄。

朱昌琳

朱昌琳,派名谘典,字雨田,又禹田、宇田,晚年自号养颐老人,清长沙县人。长沙朱氏,系明藩岷庄王朱楩后裔,数更迁徙,历经安徽南陵、湖南宝庆,于清代前期定居长沙东乡,后居省垣。朱昌琳于清道光二年二月二十四日(1822年3月17日)出生。父朱原善,字采鹄,一字玉堂,“自幼天分过人”,“年十四出应童子试,即常列前茅”,后因父亲去世、家道拮据,乃出外就馆,曾入长沙府幕,后在省城草潮门开一小碓坊以营生。

朱昌琳自幼“生而和静”,少承儒业,考取秀才后,乡试屡不第,乃以教书为业。道光二十七年(1847年),湘中农业丰收,谷价骤贱,至“千钱三石”,“富室困弊”,人多以谷贱不愿经营。时朱昌琳在省城富绅唐际盛家课读,乃借资购入千斛。次年,沅、湘大水,谷价骤涨,至“倍十又五”。朱昌琳乃將积谷全部抛售,大获厚利,朱家“以此起富”。

清代湖南盛产茶叶,尤以安化黑茶在西北各地享有盛名。朱昌琳即在安化设立总茶庄,由安化采办茶叶,于汉口、泾阳、羊楼司、西安、兰州等地设分庄,雇佣人员不下数千,运至陕西泾阳,又取泾阳之水,制成茶砖,运销新疆、西藏、蒙古各地,盈利日增。此外,他还在长沙县麻林市、高桥、金井等地,辟有大片茶园,生产緑茶、红茶和砖茶,以硃漆木匣盛装,上盖“乾益陞”牌号,运销全国各地。

翁耀庭

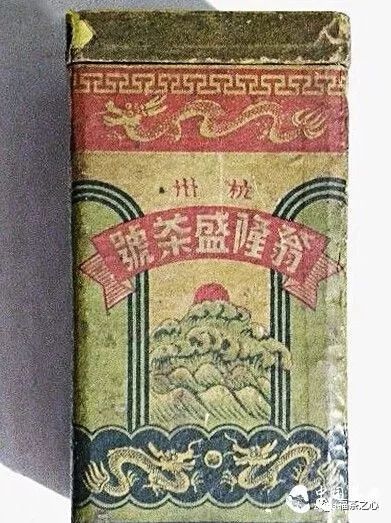

翁隆盛茶号茶叶罐

翁耀庭,民族工商业家、浙江著名商人、百年老字号翁隆盛茶号的创始人。创设于1729年的翁隆盛茶号,店址初设于杭州梅东高桥。太平天国后,翁氏为发展业务,将店址迁至当时的商业闹区清河坊,又扩建五层洋房,门楣上装饰“狮球”,注册商标,气派焕然一新。茶号所制的龙井茶品质优良,采购认真,选而复选,专供“三前摘翠”的富春茶,精工焙制,色、香、味俱全,因而脍炙人口,在国内茶叶同行中首屈一指,在国外、港、澳、东南亚一带亦信誉卓著。翁隆盛茶号以历史悠久,品质优良,货真价实,童叟无欺而取得消费者的信任,成为茶叶行业中久享盛名的一家名牌商店。

吴恒有

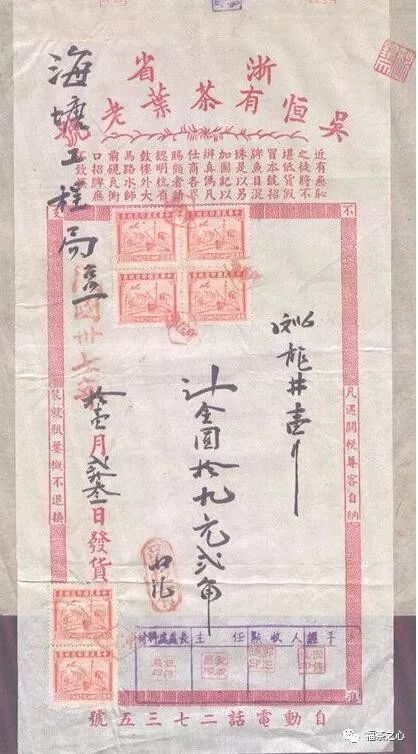

民37年浙江吴恒有茶叶老号发票

清末人士,创办吴恒有茶店。位于杭州鼓楼外大街。该店以销中、上档龙井茶为主,同时经营华北等大城市茶叶店的批发业务。茶庄前后经营50年,至1953年关闭。

高梦征

20世纪初杭州高义泰布店老板。高梦征开设茂记茶庄,位于杭州官巷口附近。北伐战争前后,在西湖区狮峰购进荒山13公顷,开辟茶园作为生产基地,制作龙井茶在茶庄销售,成为杭州有名的茶庄之一。1950年土地改革时期,茶庄停业。

方冠三

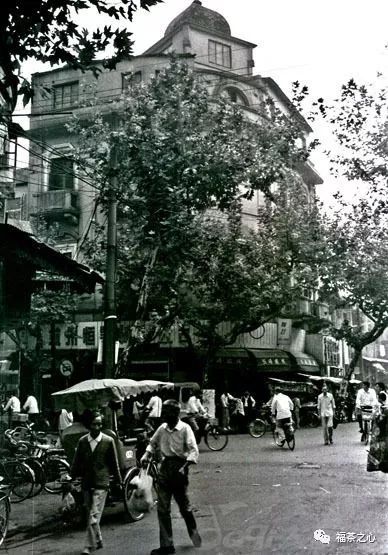

昔日杭州方正大茶庄老建物

图片资料来源:http://oldblog.voc.com.cn/uploadnew/2007-01-29/1170074567_5602.jpg

清末民初之际,杭州有三大茶号,分别是汪裕泰、翁隆盛和方正大,前两家都是经营百馀年的老茶庒,而方氏的茶号最晚成立,是徽商方冠三於1917年所创建的。徽州历来是人文荟萃之所,所辖的休宁是中国状元第一大县,明清之际徽州商人更是称雄商界五百馀年。但是徽州当地山多地少,因此人们不得不往外发展讨生活,是以当地有「前世不修,生在徽州。十三四岁,往外一丢」的俗话,但是也正是徽州人勇於向外发展的冒险犯难精神,方得以成就历史上赫赫有名的徽州商人。

据茶庄後人叙述,创始元老方冠三仅识了几个字,年方十五便得背上简单行囊,背井离乡出门讨生活去,他落脚杭州後,先在乾泰昌茶行当起学徒,由於其为人温和干练,深受老板器重。从业十馀年後单立门户,在杭城最繁华的地段羊坝头大街上开了一家茶庄,并取了个寓意深刻的字号「方正大」。杭城茶庒的经营向来竞争激烈,而方正大茶庒於此间立足,以其徽商自古以来所传承的克勤克俭,在多年经营之後颇得同业推崇,规模日渐扩大,甚至兼并了原先的乾泰昌茶行。1930年,方正大在杭州最繁华地段羊坝头大街的拐角上,造起了一座中西合璧的五层洋房为其总号。当年茶庒不仅做龙井茶的门市销售,还办有邮售、厂商批发等业务,在广东、香港都设有办事处。根据目前被保留的75本账册中记载,1930-1936年间有关方正大茶号的货源、销售和往来银行帐目记录,茶庒生意往来客户遍及各省及港澳、海外各地,帐册中即有产品销往香港永通、香港广茂隆的记载,粗略估计当年与方正大茶号有交易往来的客户即有上千家之多,每年吞吐的茶叶数以万斤计。

吴裕一

1927年吴裕一开办鼎兴茶店。位于杭州太平坊。以经营中下档旗枪茶为主,兼营桐乡杭白菊花,为杭州市茶叶店中实力较雄厚的店家之一。1953年停业。

郑鉴源

鸿怡泰茶号发票

郑鉴源(1902-1959年),江西婺源沙城李村人。自1922年始,郑鉴源兄弟陆续开设"鉴记芬"、"德记芬"、"郑德记"和"郑鉴记"四家茶号,又在上海浙江北路开设了"源利"茶厂。1925年,郑鉴源连着在金陵东路开设了"润记·鸿怡泰"零售茶庄,在天潼路开设了注册"鉴记"商标的"源丰润"茶栈。随后,又在河南北路办起了"源利"分厂。还相继在江西的上饶、玉山,安徽的屯溪、祁门,浙江的温州、诸暨、奉化、新昌等产茶区,就地加工精制后打上源丰润"鉴记"商标,直运上海洋行。 1947年末,郑鉴源改组"中贸公司"为"中国茶叶公司",又分别在南京路和宁波路的繁华地段,开设了"久丰润绸缎庄"和"信孚永钱庄"。上海解放后,郑氏事业又有新发展。1956年,郑鉴源的茶厂、茶庄、茶栈等,完成了社会主义改造,转为公私合营企业。

张伟人

张伟人(1879-1933),名骏,别名丕烈,号醒庵。福建泉州人。

清光绪五年(1879)生。祖籍同安县,祖父张白源以贩卖茶叶为生,嘉庆十八年(1813),携子张满水到泉州,在涂山街头摆设茶叶摊,销售武夷岩茶和闽北粗茶,后开设泉苑茶庄,名牌茶叶有水仙种、铁罗汉等。

张伟人童年在私塾读书,长大在泉苑茶庄任事。勤学好问,能鉴别茶叶优劣、产地、品种,常到武夷山观察茶山茶园,熟悉茶叶生产情况和采制技术。

民国5年(1916),其兄长、茶庄经理张丕成病逝,便接管茶庄,开始配制新产品。选用贮藏多年、质厚、色浓、耐泡的旧茶,掺和醇香的新茶,添加桂花、树兰,创制出新产品,使泉苑的名牌产品色、香、味更上一层楼。

武夷山历史上的茶庄亦称茶号、茶行,多为茶叶精制、包装(古时称“箱茶”)的加工厂,开设者均系雄厚的外地茶商,也有少数本地茶商。当时茶庄的经营方式有三种类型:其一,自栽自制型,其二,购茶经营型,其三,雇工经营型。旧时的武夷茶庄随着时间逝去,多以荡然无存,只有那些留下来的茶庄名号和鲜为人知的传说及为数不多的老房子,见证着昔日茶庄的存在和兴旺。

武夷山市志记载:旧时武夷茶庄的经营者有漳州、泉州、厦门、潮汕、广州、山西和本地茶商,而经营历史悠久的有集泉茶庄、奇苑茶庄、泉苑茶庄等,他们均拥有百数十年的名声。在众多的茶庄中,因乡土及方言关系分有帮别:以闽南方言为准的茶商,包括漳泉所属各县及旅居潮汕的闽南茶商,称下府帮,主要有集泉、奇苑、泉苑等;以潮汕方言为准的茶商,名潮汕帮,主要有兴记、瑞兴等;以广州方言组成的广东帮;以山西等地为主的叫西客帮;本地籍者为本地帮。

泉苑茶庄出产的名牌茶叶十分讲究质量,包装前,捡净茶枝,筛去茶末,统一颜色,每一小泡包成扁平四方形,五泡一束,两庄合一,装进锡罐,价格昂贵。大宗产品销往东南亚各国。

1917年,泉州城内涂门街头前后四条街发生火灾,泉苑茶庄全被焚毁,损失惨重。张伟人没有气馁,凭恃库存200多箱武夷茶(每三箱约50公斤),又高价向同安一茶庄购进一批武夷岩茶,继续配制出售。不到一年,东山再起,重振茶庄。

张伟人拥有武夷山的青云岩、蕊珠岩两家茶厂,又与幔云岩、碧石岩、天井岩、弥陀岩、竹窠岩等茶厂建立茶叶包销关系,出高价买下武夷慧苑东岩茶厂,奠定泉苑茶庄牢固的基础。

1927年,被流氓陈桂林为首的市卫队绑架,泉苑茶庄用2万银元方才赎回。

1933年病逝,时年54岁。

王淑景

王淑景,名连誉,又名广施,安溪县西坪乡尧阳村人,生于光绪二年(1876)。淑景自幼聪明颖异,曾受学于泉州进士黄抟扶,学有渊源,工文善诗。

民国10年(1921),淑景在厦门开禾路(竹树脚)创设尧阳茶行,其茶叶在漳泉各县和台湾、上海、海南等地销售外,还销至槟榔屿、吉隆坡、新加坡以及印尼吧城、井里汶、三宝垅、泗水、棉兰和越南、泰国、菲律宾等埠,成为著名茶商。

淑景为人慷慨,对国民革命,出钱出力,有过贡献。对地方公益事业亦有建树,曾任安溪县崇信里里长,厦门安溪同乡会、王氏宗亲会理事。曾参与发起创办安溪民办汽车路股份有限公司,并任董事、监事。

民国24年(1935)8月15日,淑景逝于厦门,归葬安溪尧阳。

淑景所创茶行,由其子继承经营,民国26年在香港开设尧阳茶行香港分行。

欧阳康

欧阳康字玉良,长乐桃杭人,1866~1942年。他小时候当过学徒,后继承祖业,精心经营花茶加工,并接管了家族企业。他担任恒元堂下的“生顺”茅茶行兼茶栈的老板,他精心经营企业,表现出不凡的胆略与才能,成为名闻遐迩的“东南茶王”。当年欧阳家族所产花茶的商标,用的就是他的头像,创办当年福州着名的商号“一枝春”、“第一峰”、“阜兴春”、“逢春馆”。很多老人只要一提起花茶,自然而然地会想到“一枝春”。他们都说当时很多人以能喝到生顺的花茶引以为荣,是身份的象征。欧阳康经营的“生顺茶栈”,它见证了上下杭商业街繁荣的历史,是让福州茉莉花茶走向世界的起源地,是福州唯一完整保存的明清代集花茶制造厂、毛茶收购站、成茶仓库、茶农客栈、茶王宅院于一体的古迹。据《福州工商史》记载,“生顺茶栈”高峰批售量,年约两万担,被称为“茶帮之王”。

洪天赏

鸦片战争“五口通商”后,福州成为全国最大的茶港。当时,福建各地的茶叶都在这里出口,十九世纪末二十世纪初,随着花茶的流行,福州有六七十家商户经营,他们以茉莉花茶为主,也有应市场需求,以珠兰、水圭、白玉兰、柚子花窨制的。他们中最著名的有三家:“洪怡和”、“福胜春”、“洪春生”。这三家同属于台湾金门洪家开的,居福州茶商魁首。当时的北口茶客的口头禅说,“刀牌香烟洪家茶”,意思是两者可以相提并论,是烟茶业中最常见、热销的品牌。

洪家祖籍江西乐平县,北宋末“靖康”之变,金军大乱中原,洪家祖先洪楷公于南宋绍兴年间迁徙至金门烈屿岛的青岐村。据洪家四世孙洪植锦说,洪家老厝背后有个小山坡,前面有个大水潭,左边是清水岩祖师庙,右边有座关帝庙,正前方是一望无际、浩瀚的台湾海峡,风水极佳。洪家茶的创始人洪天赏生于1859年,年幼时其父早丧,精神得到磨砺,十分坚强,很早就到福州闯荡。由于天资聪颖,习文练武,达到较高境界。洪氏旧宅初在坞里,即今之台江安平附近,与尚书庙相隔仅数十米。洪天赏年轻时经常去尚书庙玩耍,深受民族英雄陈文龙爱国主义思想的熏陶。

资料整理:福茶之心

(图片来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请告知。联系邮箱:744373898@qq.com)