《限制商品过度包装要求食品和化妆品》(GB23350—2021)(以下简称“包装新国标”)于2021年8月10日发布,将于2023年9月1日正式实施。

本文依据《包装新国标》中的内容,并结合实例对茶叶过度包装的限制要求进行解析,用以帮助茶叶企业和设计师理解掌握并提前适应标准新变化。

1近年来的茶叶包装问题

茶叶的过度包装是一个老生常谈的话题,“茶叶2两、包装2斤”的现象困扰人们已久。

“茶企一味追求繁复精美的包装,增加了生产经营成本,推动茶叶不合理涨价,让消费者承担不必要的费用,影响了购买体验和对品牌的信任度。不少高档礼品茶,仅包装盒成本就达到上百元。部分包装豪华的茶叶礼盒,包装体积达到实需体积的3至5倍,成本甚至超过茶叶本身,直接造成了资源浪费和环境污染。而这些豪华茶叶礼盒背后,往往还隐藏着违规收送茶礼、回收茶礼套现、违规公款采购等“四风”问题。过度包装的高档茶叶,往往“喝的人不买,买的人不喝”。”——摘自《推广茶叶适度包装倡导绿色低碳消费》

2如何判断茶是否过度包装

按照GB23350及其修改单的规定,商品包装的包装层数、包装空隙率、包装成本以及混装要求有一项不符合要求即判定为过度包装。以下分别举例介绍这三项要求的评定标准。

①包装层数

定义包装层数是指完全包裹内装物的可物理拆分的包装的层数。

要求茶叶的包装层数应≤4层

案例

(图片来自网络)

该茶叶礼盒中,与茶叶直接接触的铝膜袋是第一层包装,铁罐是第二层包装,纸盒是第三层包装,手提袋是第四层包装。

总计四层包装,满足茶叶包装≤4层的要求。

②包装空隙率

定义包装空隙率指包装内去除内装物占有的必要空间容积与包装总容积的比率。

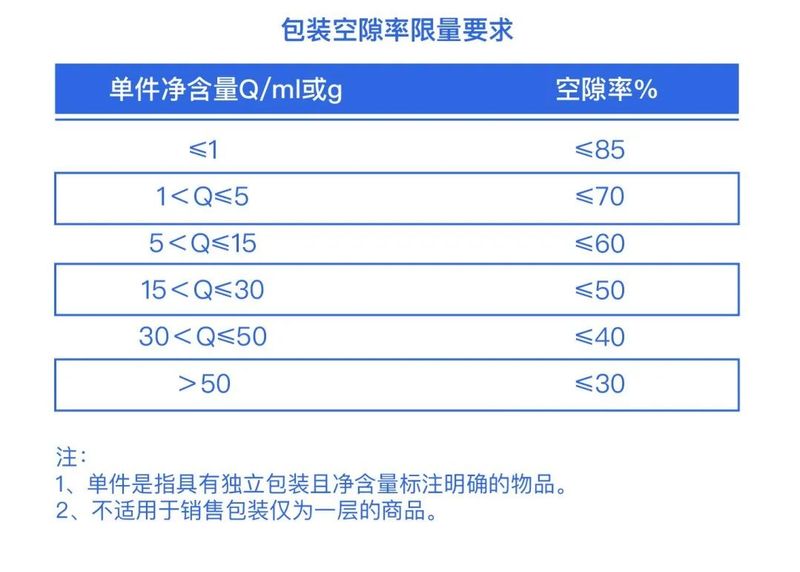

要求(即不同茶叶含量对应的空隙率指标)

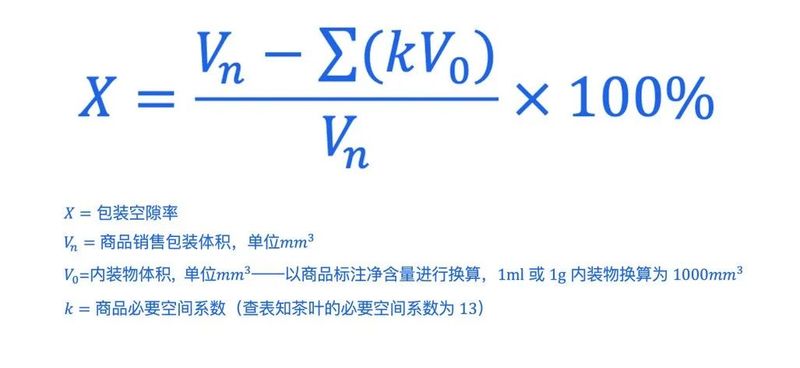

计算公式

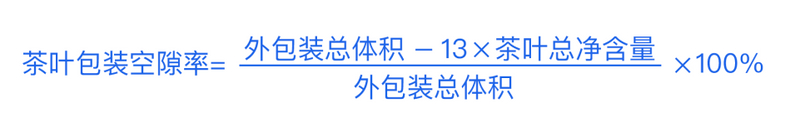

简易理解为

注:销售包装总体积=最外包装长×最外包装宽×最外包装高(单位:mm)

案例

该茶叶外包装尺寸为35×25×9cm的长方形礼盒,茶叶总净含量为500g(125g×4罐)

所有最小包装标注明确为125g,根据《包装新国标》的要求,该茶叶包装空隙率应≤30%。

将上述数据代入公式进行计算得:

由公式可得,其实际包装空隙率为:17.5%。所以该产品包装空隙率符合要求。

③包装成本

定义茶叶的包装成本是指除直接与内装物(茶叶)接触的包装(即第一层包装)以外的其他所有包装的价格成本。

要求包装成本除以商品售价小于等于20%

案例

某茶叶礼盒售价450元,第一层包装50元,除第一层包装以外,其他包装总价值45元。

故该茶叶的包装成本符合《包装新国标》的要求。

3怎样避免茶叶过度包装

茶叶是食品,也常常作为馈赠亲友的礼品。为了保证茶叶品质,茶叶必须进行包装,包装对于茶叶保质发挥着至关重要的作用。

但在茶叶包装的背后却存在许多无形的因素将茶叶价格不断推向高点,造成了喧宾夺主的现象。

为了引导茶叶包装走向健康的道路,我们还应该付出哪些努力呢?

政府层面,需要继续完善法律法规,例如通过限制包装的层数,用茶叶的价格来决定包装的成本。

技术层面,继续对包装的材料、结构、加工方式等工艺层面做深入的研究与技术革新,做到包装生产层面的绿色环保。

企业&设计师层面,优秀的企业,应积极推广自己的包装生产经验,引领茶企包装不断创新。与此同时设计师也要树立良好的包装价值观,推动企业成为行业标准的领头羊。

消费者层面,消费者要拥有理性的消费观念,坚决反对不良风气,从消费终端灭绝茶叶过度包装带来的社会问题。

来源:浙大设计艺术联合创新中心,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

在国家大力支持农业产业的大背景下,中国茶产业自2010年起稳步发展。近年来,茶叶生产(第一产业)持续升温,并逐渐向茶饮料、茶叶深加工、茶文化、茶旅游、茶艺等第二、第三产业延伸扩展,且后者相加的产值也已远远赶超前者。

从传统的源头种茶、收料、做茶、卖茶方向来讲,大家已经发挥到炉火纯青,这块不作讨论。今日小编要来探讨下,未来茶行业赚钱的新方向:

茶道美学

按照茶文化发展趋势,茶道美学的未来前景被看好,香道师、花道师成为茶行业中不可或缺的热门职业。

一个成功的茶会,不仅是要有拿得出手的好茶,更是要有茶席、美器、插花、研香、抚琴等来提升逼格,于是,那些业余喜欢拈花玩香的人在茶圈子里地位凸显。渐渐地,他们不满足于走穴赚点辛苦钱,更是开班授教,学费从三五千到上万元不等,学员以茶庄、茶店的老板为主。而学成归来的茶庄老板“唱而优则演”,在自己的茶庄里办个小班也能轻松赚取不少学费。

我们绝大部分人都不是生来高贵,但我们都会向往优越的生活,所以在这个讲审美、格调的社会中,我们就不可避免要如此进阶:努力争取——装逼——坦然——优雅。所以,未来的茶行业里一定会有茶道美学培训师的一席之地,而且(一旦招到学员)也很赚钱。

茶器茶具

常听开茶庄的朋友说:“茶是不好卖了,可是茶器具倒是卖了不少。”茶器具是茶行业里的传统营生,它随着茶业兴而兴。如今,即便高端茶叶卖不动了,茶器具市场依然坚挺。

在茶博会上,人气较旺的基本是那些琳琅满目的茶器展位,除了逛展的人,参展的人也会在闲暇时去淘点茶器。茶器具有实用价值,茶庄、茶店家家必备,但凡日常喝点小茶的人也会在家里或办公室置办一套精致的茶具。有些茶器升值空间大,几年时间里“身价”可以翻上十几番,如果是名家作品,更是价值连城。再有设计师们的推陈出新,各种巧思妙想的造型、独具匠心的材质,让那些茶器看来就像艺术品般,令人一见倾心。如此看来,茶器集实用、观赏和收藏于一体,行业潜力大大的有啊!

茶叶包装

“茶企衰了一批又一批,给他们做包装的企业却活得很滋润。”说起茶行业中的包装企业,常会有人如此打趣。在中国,包装行业以多而散的民营企业为主,行业整体规模偏小,今后几年也将是中国包装产业的快速发展时期。身处朝阳行业中,茶叶包装自然是潜力无限了。

茶业是最注重“面子”的行业之一,因为茶叶的包装不仅追求封密、避光、避气、避湿等基本功能,更讲究美观大方、品牌宣传、刺激消费者购买欲、携带使用便捷等深层功能。从散装纸包、塑料袋包、罐装发展到了现在流行的高档精美礼品纸质盒(罐)装、铝箔精致小泡装等,千姿百态的茶叶包装已成为茶文化中不可或缺的部分。在茶业大省福建,动辄花大几十万上百万去设计茶叶包装盒的大有人在,相当一部分茶品的包装甚至占了茶叶的40%。

值得一提的是,我国茶叶包装经常是敷衍式的模仿和抄袭,设计成分少,同质化严重,可谓粗制滥造。雪上加“霜”的是,中央提倡节俭和限制“三公消费”,高端礼品茶卖不动了;2012年11月,上海出台实施了反对食品过度包装的地方性法规,这也意味着合理、绿色的消费观念正深入人心。

茶人服

茶人服,始于汉,一般以苎麻、粗布制作,是一种专适于茶事活动的职业服装。然而在这装逼的年代,如果没有几件“超逼格”的茶人服傍身,你怎么在茶界混?如今,对于广大爱茶人来说,茶人服就是居家旅行、装逼走穴必备良品。有人打趣说:“参加茶会,没穿件茶人服,都不好意思坐下喝茶!”

我国茶文化历史久远,又是“衣冠上国”,可惜茶服没有传承下来。如今的茶服似乎多以仿古为主,或是模仿汉服的宽缓、庄静;又或是模仿唐装的流畅、舒适;再添些道家的自然、素简。笔者以为这类简中式茶服,虽不似日、韩传统茶服庄重,但宽简、舒适、大方的特点却是非常适用于茶人们悠游自在的茶事着装风格,也承合了现代人轻便的日常着装。

现代简中式茶服,其实已不仅仅局限在茶圈里流行了,它正逐渐出现在日常生活着装,与“OL”风、波西米亚风、街头风、学院风等时装流派一样,被许多人群追捧,未来市场接受度不可小觑。

咨询策划

过去的十年,应该是中国茶业发展的黄金十年,茶叶从普通的农产品蜕变成商品、奢侈品、文化产品,从柴米油盐酱醋茶的“茶”升格为“琴棋书画诗酒茶”的“茶”,其中产品和企业的品牌化成为最显著的特征。于是,从四五年前开始,一批顶着“营销”、“策划”、“咨询”等帽子的机构和个人进入茶行业,他们抱着在鞋服、食品、快消品等其它行业的“成功”经验涉足方兴未艾的茶界,开始为茶企提供包括培训、营销策划、VI设计等全方位的服务。有句古话说,“外来的和尚好念经”,他们的出现的确在短时间内给尚处于初级阶段的茶产业带来了一些新鲜感,甚至有一些机构开始冠以“专注茶行业”的口号。但茶毕竟不是单一属性的产品,生搬硬套其它行业的做法,注定会出现水土不服。规模尚小的茶企“囊中羞涩”,也不可能为此付出太高的代价。一厢情愿地想以外行业的成功模式和经验“指点江山”,导致一大批的策划机构铩羽而归。

如今的策划机构们有如鸡肋,发展前景令人堪忧。

茶书出版

似乎在一夜之间,身边的茶人们纷纷都在著书立说,茶文化市场一片繁荣景象,哪怕这“繁荣”的背后,不管是作者还是出版社都是微利,有的甚至根本就无利。主要原因除了茶类图书的出版缺乏市场整体策划营销的运作手段,大部分的茶书都是作者自著、自销之外,行业内心照不宣的事实是,茶人出书醉翁之意不在“利”,而是在于“名”,通过一本茶书,从普通茶人升格为行业作家,进而得到业内人士的认可,已经成为进入这个行业最便捷的途径。当然,总有人会多想一步,他们在互联网时代成功颠覆了传统的出版方式,通过联合出版,众筹等新玩法,线上销售与线下签售相结合,把一本原本小众的行业书籍玩成了畅销书。尽管鲜花和拍砖同样多,但丝毫不影响一众茶人纷纷效法。

出书也许不是最直接的赚钱方式,但一定是最无害的赚钱方式。

电子商务

在传统销售模式遇瓶颈的时候,电商已成为越来越多茶企考虑的一个方向,那电商到底赚不赚钱呢?其实很难讲。我们可以从天猫双十一茶叶电商的数据看出些端倪。基本上普洱茶数额占据半壁多的江山,但各品牌间差距很大。中国茶企数量号称7万,可以联想,那些千千万万未上榜的茶企的电商销售额更是“惨不忍睹”。因此,对于绝大多数普通的茶企而言,电商这块“小鲜肉”所带来的利润还是有限的。

在国家大力支持农业产业的大背景下,中国茶产业自2010年起稳步发展。近年来,茶叶生产(第一产业)持续升温,并逐渐向茶饮料、茶叶深加工、茶文化、茶旅游、茶艺等第二、第三产业延伸扩展,且后者相加的产值也已远远赶超前者。

从传统的源头种茶、收料、做茶、卖茶方向来讲,大家已经发挥到炉火纯青,这块不作讨论。今日小编要来探讨下,未来茶行业赚钱的新方向:

茶道美学

按照茶文化发展趋势,茶道美学的未来前景被看好,香道师、花道师成为茶行业中不可或缺的热门职业。

一个成功的茶会,不仅是要有拿得出手的好茶,更是要有茶席、美器、插花、研香、抚琴等来提升逼格,于是,那些业余喜欢拈花玩香的人在茶圈子里地位凸显。渐渐地,他们不满足于走穴赚点辛苦钱,更是开班授教,学费从三五千到上万元不等,学员以茶庄、茶店的老板为主。而学成归来的茶庄老板“唱而优则演”,在自己的茶庄里办个小班也能轻松赚取不少学费。

我们绝大部分人都不是生来高贵,但我们都会向往优越的生活,所以在这个讲审美、格调的社会中,我们就不可避免要如此进阶:努力争取——装逼——坦然——优雅。所以,未来的茶行业里一定会有茶道美学培训师的一席之地,而且(一旦招到学员)也很赚钱。

茶器茶具

常听开茶庄的朋友说:“茶是不好卖了,可是茶器具倒是卖了不少。”茶器具是茶行业里的传统营生,它随着茶业兴而兴。如今,即便高端茶叶卖不动了,茶器具市场依然坚挺。

在茶博会上,人气较旺的基本是那些琳琅满目的茶器展位,除了逛展的人,参展的人也会在闲暇时去淘点茶器。茶器具有实用价值,茶庄、茶店家家必备,但凡日常喝点小茶的人也会在家里或办公室置办一套精致的茶具。有些茶器升值空间大,几年时间里“身价”可以翻上十几番,如果是名家作品,更是价值连城。再有设计师们的推陈出新,各种巧思妙想的造型、独具匠心的材质,让那些茶器看来就像艺术品般,令人一见倾心。如此看来,茶器集实用、观赏和收藏于一体,行业潜力大大的有啊!

茶叶包装

“茶企衰了一批又一批,给他们做包装的企业却活得很滋润。”说起茶行业中的包装企业,常会有人如此打趣。在中国,包装行业以多而散的民营企业为主,行业整体规模偏小,今后几年也将是中国包装产业的快速发展时期。身处朝阳行业中,茶叶包装自然是潜力无限了。

茶业是最注重“面子”的行业之一,因为茶叶的包装不仅追求封密、避光、避气、避湿等基本功能,更讲究美观大方、品牌宣传、刺激消费者购买欲、携带使用便捷等深层功能。从散装纸包、塑料袋包、罐装发展到了现在流行的高档精美礼品纸质盒(罐)装、铝箔精致小泡装等,千姿百态的茶叶包装已成为茶文化中不可或缺的部分。在茶业大省福建,动辄花大几十万上百万去设计茶叶包装盒的大有人在,相当一部分茶品的包装甚至占了茶叶的40%。

值得一提的是,我国茶叶包装经常是敷衍式的模仿和抄袭,设计成分少,同质化严重,可谓粗制滥造。雪上加“霜”的是,中央提倡节俭和限制“三公消费”,高端礼品茶卖不动了;2012年11月,上海出台实施了反对食品过度包装的地方性法规,这也意味着合理、绿色的消费观念正深入人心。

茶人服

茶人服,始于汉,一般以苎麻、粗布制作,是一种专适于茶事活动的职业服装。然而在这装逼的年代,如果没有几件“超逼格”的茶人服傍身,你怎么在茶界混?如今,对于广大爱茶人来说,茶人服就是居家旅行、装逼走穴必备良品。有人打趣说:“参加茶会,没穿件茶人服,都不好意思坐下喝茶!”

我国茶文化历史久远,又是“衣冠上国”,可惜茶服没有传承下来。如今的茶服似乎多以仿古为主,或是模仿汉服的宽缓、庄静;又或是模仿唐装的流畅、舒适;再添些道家的自然、素简。笔者以为这类简中式茶服,虽不似日、韩传统茶服庄重,但宽简、舒适、大方的特点却是非常适用于茶人们悠游自在的茶事着装风格,也承合了现代人轻便的日常着装。

现代简中式茶服,其实已不仅仅局限在茶圈里流行了,它正逐渐出现在日常生活着装,与“OL”风、波西米亚风、街头风、学院风等时装流派一样,被许多人群追捧,未来市场接受度不可小觑。

咨询策划

过去的十年,应该是中国茶业发展的黄金十年,茶叶从普通的农产品蜕变成商品、奢侈品、文化产品,从柴米油盐酱醋茶的“茶”升格为“琴棋书画诗酒茶”的“茶”,其中产品和企业的品牌化成为最显著的特征。于是,从四五年前开始,一批顶着“营销”、“策划”、“咨询”等帽子的机构和个人进入茶行业,他们抱着在鞋服、食品、快消品等其它行业的“成功”经验涉足方兴未艾的茶界,开始为茶企提供包括培训、营销策划、VI设计等全方位的服务。有句古话说,“外来的和尚好念经”,他们的出现的确在短时间内给尚处于初级阶段的茶产业带来了一些新鲜感,甚至有一些机构开始冠以“专注茶行业”的口号。但茶毕竟不是单一属性的产品,生搬硬套其它行业的做法,注定会出现水土不服。规模尚小的茶企“囊中羞涩”,也不可能为此付出太高的代价。一厢情愿地想以外行业的成功模式和经验“指点江山”,导致一大批的策划机构铩羽而归。

如今的策划机构们有如鸡肋,发展前景令人堪忧。

茶书出版

似乎在一夜之间,身边的茶人们纷纷都在著书立说,茶文化市场一片繁荣景象,哪怕这“繁荣”的背后,不管是作者还是出版社都是微利,有的甚至根本就无利。主要原因除了茶类图书的出版缺乏市场整体策划营销的运作手段,大部分的茶书都是作者自著、自销之外,行业内心照不宣的事实是,茶人出书醉翁之意不在“利”,而是在于“名”,通过一本茶书,从普通茶人升格为行业作家,进而得到业内人士的认可,已经成为进入这个行业最便捷的途径。当然,总有人会多想一步,他们在互联网时代成功颠覆了传统的出版方式,通过联合出版,众筹等新玩法,线上销售与线下签售相结合,把一本原本小众的行业书籍玩成了畅销书。尽管鲜花和拍砖同样多,但丝毫不影响一众茶人纷纷效法。

出书也许不是最直接的赚钱方式,但一定是最无害的赚钱方式。

电子商务

在传统销售模式遇瓶颈的时候,电商已成为越来越多茶企考虑的一个方向,那电商到底赚不赚钱呢?其实很难讲。我们可以从天猫双十一茶叶电商的数据看出些端倪。基本上普洱茶数额占据半壁多的江山,但各品牌间差距很大。中国茶企数量号称7万,可以联想,那些千千万万未上榜的茶企的电商销售额更是“惨不忍睹”。因此,对于绝大多数普通的茶企而言,电商这块“小鲜肉”所带来的利润还是有限的。

来源:网络,如因内容、图片问题,我们会及时更正或作删除处理。宣传、投稿,邮箱:10983211@qq.com