一

一个人总有多重身份,往往,隐秘的身份比外显的身份更有趣。说远一点,那个叫做嵇康的铁匠,还能写一手不错的文章;那个叫黄公望的卜者,还能画几笔淡雅的水墨。说近一点,一个普通的中学教师其实是一流厨师;一个天天上街买菜的邻居大妈居然是投资高手。

辛卯年秋日的一天,深圳举办“新生代普洱茶”品鉴会,近二十年来海内外各家著名茶场、茶厂、茶庄、茶商提供的入围产品经过多次筛选,今天要接受一批来自亚洲不同地区的专家的终极评判。一排排茶艺师已经端坐在铁壶、电炉、瓷杯前准备一展冲泡手艺,一本本品鉴书也已安置在专家们的空位之前。品鉴书上项目不少,从汤色、纯度、厚度、口感、余津、香型、气蕴、力度等等方面都需要一一打分。众多媒体记者都举起了镜头,只等待着那些品鉴专家在主持人读出名字后,一个个依次登场。

品鉴专家不多,他们的名字,记者们未必熟悉,但普洱茶的老茶客们一听都知道。突然,记者们听到一个十分疑惑的名字,头衔很肯定:“普洱老茶品鉴专家”,却奇怪地与我同名。仔细一看,站出来的人竟然也长得与我一模一样。

不好意思,这是我的一个秘密身份的无奈“漏风”。本来,我是想一直秘而不宣偷着乐的,没想到这次来了这么多“界外记者”。这次和我一起“漏风”的,还有我的妻子马兰,她在文件上标出的头衔也是“普洱老茶品鉴专家”,但她觉得我们两人既然一起“漏风”就不必一起亮相了,便躲在茶桌、茶客的丛林中低头暗笑。其实,几乎所有的高层专家都知道,她在普洱茶的品鉴上,座次还应该排在我的前面。

人们一旦沉浸于自己的某一身份,常常会忘了其他身份。每当我进入普洱茶江湖,全然忘了自己是一个能写文章的人。当然也会看一些与普洱茶有关的文章,那也只是看看罢了,从来没有以文章的标准去要求。这次在深圳“漏风”之后,就有朋友希望我以自己的文笔来写写普洱茶。

这就要我把两个身份交叠了,自己也感到有点唐突。我说,本人对文章的要求极高,动笔是一件隆重的事。但是,隆重并不是艰深。文章之道恰如哲学之道,至高与至低“首尾相啣”,终点必定潜伏于起点。如果谈普洱茶谈得半文半白、故弄玄虚、云遮雾罩,那就坏了,禅宗大师就会朗声劝阻,说出那句只有三个字的经典老话:“吃茶去。”这就是让半途迷失的人回到起点。因此,如果由我来写一篇谈普洱茶的文章,一定从零开始,而且全是大白话。

二

很多人初喝普洱茶,总有一点障碍。

障碍来自对比。最强大的对比者,是绿茶。

一杯上好的绿茶,能把漫山遍野的浩荡清香,递送到唇齿之间。茶叶仍然保持着绿色,挺拔舒展地在开水中浮沉悠游,看着就已经满眼舒服。凑嘴喝上一口,有一点草本的微涩,更多的却是一种只属于今年春天的芬芳,新鲜得可以让你听到山岙白云间燕雀的鸣叫。

我的家乡出产上品的龙井,马兰的家乡出产更好的猴魁,因此我们深知绿茶的魔力。后来喝到乌龙茶里的“铁观音”和岩茶“大红袍”,就觉得绿茶虽好,却显得过于轻盈,刚咂出味来便淡然远去,很快连影儿也找不到了。乌龙茶就深厚得多,虽然没有绿茶的鲜活清芬,却把香气藏在里边,让喝的人年岁陡长。相比之下,“铁观音”浓郁清奇,“大红袍”饱满沉着,我们更喜欢后者。与它们生长得不远的红茶“金骏眉”,也展现出一种很高的格调,平日喝得不少。

正这么品评着呢,猛然遇到了普洱茶。一看样子就不对,一团黑乎乎的“粗枝大叶”,横七竖八地压成了一个饼型,放到鼻子底下闻一闻,也没有明显的清香。扣下来一撮泡在开水里,有浅棕色漾出,喝一口,却有一种陈旧的味道。人们对食物,已经习惯于挑选新鲜,因此对陈旧的味道往往会产生一种本能的防范。更何况,市面上确实有一些制作低劣、存放不良的普洱茶带着近似“霉锅盖”的气息,让试图深入的茶客扭身而走。

但是,扭身而走的茶客又停步犹豫了,因为他们知道,世间有不少热爱普洱茶的人,生活品质很高。难道,他们都在盲目地热爱“霉锅盖”?而且,这些人各有自己的专业成就,不存在“炒作”和“忽悠”普洱茶的动机。于是,扭身而走的茶客开始怀疑自己,重新回头,试着找一些懂行的人,跟着喝一些正经的普洱茶。

这一回头,性命交关。如果他们还具备着拓展自身饮食习惯的生理弹性,如果他们还保留着发现至高口舌感觉的生命惊喜,那么,事态就会变得比较严重。这些一度犹豫的茶客很快就喝上了,再也放不下。

这是怎么回事?

首先,是功效。

几乎所有的茶客都有这样的经验:几杯上等的普洱茶入口,口感还说不明白呢,后背脊已经微微出汗了。随即腹中蠕动,胸间通畅,舌下生津。我在上文曾以“轻盈”二字来形容绿茶,而对普洱茶而言,则以自己不轻盈的外貌,换得了茶客身体的“轻盈”。

这可了不得。想当年,清代帝王们跨下马背过起宫廷生活,最大的负担便是越来越肥硕的身体。因此,当他们不经意地一喝普洱茶,便欣喜莫名。雍正时期普洱茶已经有不少数量进贡朝廷,乾隆皇帝喝了这种让自己轻松的棕色茎叶,就到《茶经》中查找,没查明白,便嘲笑陆羽也“拙”了。据说他为此还写了诗:“点成一碗金茎露,品泉陆羽应惭拙”。他的诗向来写得不好,我当然不会去考证,但如果真用“金茎露”来指称普洱茶,还算说得过去。

《红楼梦》里倒是确实写到,哪天什么人吃多了,就有人劝“该焖些普洱茶喝”。宫廷回忆录里也提到:“敬茶的先敬上一盏普洱茶,因为它又暖又能解油腻。”由京城想到茶马古道,那一条条从普洱府出发的长路,大多通向肉食很多、蔬菜很少的高寒地区。那里本该发生较多消化系统和心血管系统的疾病而实际情况并非如此,人们终于从马帮驮送的茶饼、茶砖上找到了原因:“普洱茶味苦性刻,解油腻、牛羊毒”;“茶之为物,西戎、吐蕃古今皆仰食之,以腥肉之食,非茶不消”;“一日无茶则滞,三日无茶则病”……

当今中国,食物充裕,越来越多的人遇到了清王室和高原山民同样的问题。因此,普洱茶风行,理由充分。

其次,是口味。

如果普洱茶的好处仅仅是让身体轻盈健康,那它也就成了保健药物了。但它最吸引茶客的地方,还是口感。要写普洱茶的口感很难,一般所说的樟香、兰香、荷香等等,只是一种比拟,而且是借着嗅觉来比拟味觉。

世上那几种最基本的味觉类型,与普洱茶都对不上,即使在茶的天地里,那一些比较稳定的味觉公认,如绿茶、乌龙茶、红茶、花茶系列所体现出来的味道,与普洱茶也不对路。总之,与这一些类型化、准类型化的味觉定型相比,普洱茶显得暧昧、含糊、内敛,因此也难以言表。

人是被严重“类型化”了的动物,离开了类型就不知如何来安顿自己的感觉了。经常看到一些文人以“好茶至淡”“真茶无味”等句子来描写普洱茶,其实是把感觉的失落当作了哲理,有点误人。不管怎么说,普洱茶绝非“至淡”“无味”,它是有“大味”的。如果一定要用中国文字来表述,比较合适的是两个词:陈酽、透润。

普洱茶在陈酽、透润的基调下变幻无穷,而且,每种重要的变换都会进入茶客的感觉记忆,慢慢聚集成一个安静的“心理仓贮”。

在这个“心理仓贮”中,普洱茶的各种口味都获得了安排,但仍然不能准确描述,只能用比喻和联想予以定位。我曾做过一个文学性的实验,看看能用什么样的比喻和联想,把自己心中不同普洱茶的口味勉强道出。

于是有了:

这一种,是秋天落叶被太阳晒了半个月之后躺在香茅丛边的干爽呼吸,而一阵轻风又从土墙边的果园吹来;

那一种,是三分甘草、三分沉香、二分当归、二分冬枣用文火熬了三个时辰后在一箭之遥处闻到的药香。闻到的人,正在磐钹声中轻轻诵经;

这一种,是寒山小屋被炉火连续熏烤了好几个冬季后木窗木壁散发出来的松香气息。木壁上挂着弓箭马鞍,充满着草野霸气;

那一种,不是气息了,是一位慈目老者的纯净笑容和难懂语言,虽然不知意思却让你身心安顿,滤净尘嚣,不再漂泊;

这一种,是两位素颜淑女静静地打开了一座整洁的檀木厅堂,而廊外的灿烂银杏正开始由黄变褐;

……

这些比喻和联想是那样的“无厘头”,但只要遇到近似的信号,便能立即被检索出来,完成对接。

普洱茶的“心理仓贮”一旦建立,就容不得同一领域的低劣产品了。这对人生实在有一点麻烦,例如我这么一个豁达大度的人,外出各地几乎可以接受任何饮料,却已经不能随意接受普洱茶。因为“心理仓贮”产生了敏锐的警觉,错喝一口,就像对不起整个潜在系统,全身心都会抱怨。

这种拒绝,说大一点,是在人品结构边缘衍伸了一个小小的“茶品”结构,在人格形态外沿拖拽出了一个小小的“茶格”形态。不管是“品”是“格”,都是通过否定和删削,来求得等级自守。这对茶事来说,虽然无关精神道德,却是有涉生活素质。

第三,是深度。

与人们对其他美好饮食的记忆不同,普洱茶的“心理仓贮”,空间幽深、曲巷繁密、风味精微。这就有了徜徉、探寻的余地,有了千言万语的对象,有了玩得下去的可能。相比之下,只有法国的红酒,才有类似的情形。

你看,在最大分类上,普洱茶有“号级茶”“印级茶”“七子饼”等等代际区分,有老茶、熟茶、生茶等等制作贮存区分,有大叶种、古树茶、台地茶等等原料区分,又有易武山、景迈山、南糯山等等产地区分。其中,即使仅仅取出“号级茶”来,里边又隐藏着一大批茶号和品牌。哪怕是同一个茶号里的同一种品牌,也还包含着很多重大差别,谁也无法一言道尽。

在我的交往中,最早筚路蓝缕地试着用文字写出这些区别的,是台湾的邓时海先生;最早拿出真实茶品在一次次深夜冲泡中让我们从感性上懂得什么是顶级普洱老茶的,是菲律宾的何作如先生;最早以自己几十年的普洱茶贸易经验传授各种分辨诀窍的,是香港的白水清先生。我与他们,一起不知道喝过了多少茶。年年月月茶桌边的轻声品评,让大家一次次感叹杯壶间的天地实在是无比深远。

其实,连冲泡也大有文章。有一次在上海张奇明先生的大可堂,被我戏称为“北方第一泡”的唐山王家平先生、“南方第一泡”的中山苏荣新先生和其他几位杰出茶艺师一起泡着同一款茶,一盅盅端到另一个房间,我一喝便知是谁泡的。茶量、水量、速度、热度、节奏组成了一种韵律,上口便知其人。

这么复杂的差别与一个个朋友的生命形态连在一起了,那个天地就有了一种让人舍不得离开的人文深度。

以上这三个方面,大体概括了普洱茶那么吸引人的原因。但是,要真正说清楚普洱茶,不能仅仅停留在感觉范畴。普洱茶的“核心机密”,应该在人们的感觉之外。

三

普洱茶的“核心机密”是什么?这个问题不能由过于痴迷的茶客来回答。这正如,只要是“戏迷”,就一定说不清楚所迷剧种存在的根本意义。能够把事情看得比较明白的,大多是保持距离的客观目光。

在我认识的范围内,两位离云南普洱很远的东北科学家,盛军先生和陈杰先生,对普洱茶所作的科学研究令人钦佩。这一点,就连云南籍的普洱茶专家沈培平先生,也赞誉有加。

因此,我希望茶客们也能听听有关普洱茶研究的当代科学话语。即便遇到一些不熟悉的概念,仍然不妨暂时搁下杯壶,硬着头皮听下去。中国的饮食研究,不能老是停留在浅层分类和外相表述上。

为了沟通的方便,我们可以先在科学思维和一般思维之间找一个共同的入口,那就是发酵。谁都知道,普洱茶和其他茶种的主要区别就在于发酵。绿茶可称为“不发酵茶”,乌龙茶、红茶可称为“轻发酵茶”“半发酵茶”或“单发酵茶”,普洱茶则可以称为“后发酵茶”“长发酵茶”。在普洱茶里边,生茶又可以称为“自然发酵茶”,熟茶又可称为“人工发酵茶”。你看,一说“发酵”,几乎把所有的茶种都涵盖了。

那么,究竟什么是“发酵”呢?简单说来,那是人类利用微生物来改变和提升食物细胞的质地,使之产生独特风味的过程。平日我们老在暗中惦念的那些食物,大多与发酵有关,例如各种美酒、酸奶、干酪,豆腐乳、泡菜、纳豆、酱油、醋等等。即便是粮食,发酵过的馒头、面包也比没有发酵过的面粉制品更香软、更营养。在医学上,要生产维生素、氨基酸、胰岛素、抗生素、疫苗、激素等等,也离不开发酵过程。

发酵的主角,是微生物。

一说微生物,题目就大了。科学家告诉我们,人类在地球上出现才几百万年,而微生物已存在三十五亿年。世界上的生命,除了动物、植物这“两域”外,“第三域”就是微生物,由此建立了“生命三域”的学说。这些无限微小又无限繁密、无比长寿又无比神秘的“小东西”,我们至今仍然了解得很少,却已经逼得当代各国科学家建立了包括基因工程、细胞工程、酶工程等等分支组成的生物工程学来研究。尽管研究还刚开始,奇迹已叹为观止。听说连开采石油这样的重力活儿,迟早也可以让微生物来完成。真不知道再过多少年,这些“小东西”会把世界变成什么样。

在我们还没有动用科技设备折腾它们之前,这些

“小东西”一直在自然的乐园里忙碌着。而云南,则以特殊的方位、地形、气候和生态,成了它们乐园中的乐园。就说云南的普洱茶吧,那些在原始山林中生长了千百年的乔木大叶种古茶树,始终被一大批种类繁多的微生物菌群陪伴着,呵护着,喂养着。从茶树的根,到茎、叶、花,一处也不曾懈怠。否则,哪会存活得那么健康又那么久远?

微生物菌群天天摄取着太阳能,裂解着细胞壁,分解着有机物,分泌着氨基酸,激活着生物酶,合成着茶氨酸,这就是发酵。结果,激活的生物酶有利于消食,茶多酚有利于降低胆固醇,汀类物质有利于降脂,茶色素有利于减少血粘度,泛酸、胱氨酸有利于解酒护肝,果胶物质有利于除毒,而种种综合因素又能抑制糖尿病的“靶标”,有利于降低血糖,减少尿酸,防止老年痴呆……

当地的茶农凭着经验知道,普洱茶的好坏,决定因素是一批用肉眼看不到的小生命。陈杰先生曾在一篇文章中提到,当地茶农发现自己家的茶叶出现了大问题,便会诊断道:“茶虫子”病了。他们所说的“茶虫子”,就是微生物菌群。

请大家想一想,为什么普洱茶移植到经纬度近似的其他省份生长就不对了?为什么云南茶区相隔不远的每一座山,出品都不一样?这些问题,就像问茅台酒为什么只能出在贵州仁怀一个特定的小地方而不能四处酿造一样,答案是共通的:只因微生物菌群有异,又不愿意整体迁移,因而构不成同样的发酵。

说到这里,我们可以凭着发酵方式的不同,来具体划分普洱茶与其他茶种的基本区别了。绿茶在制作时需要把鲜叶放在铁锅中连续翻炒杀青,达到提香、定型、保绿的效果,为此必须用高温剥夺微生物活性,阻止茶多酚氧化,因而也就不存在发酵。乌龙茶就不一样了,制作时先鼓励生物酶的活性,也就是用轻度发酵提升香气和口味后,随即用高温炒青烘干,让发酵停止。红茶则把发酵的程度大大往前推进了一步,比较充分地待香待色,然后同样用高温快速阻止发酵。这就是说,乌龙茶和红茶虽然也曾与发酵邂逅,但很快洒泪诀别于炉边,不再往来。至于清清纯纯的绿茶,则从未与发酵约会。

普洱茶也会有一个翻炒杀青的过程,但时间很短,翻炒时茶叶被不断抛离锅壁,在空气中冷却,因此叶片的温度不会超过60℃的界限,微生物也就不会被杀死,发酵过程延续下去了。即使是二十世纪七十年代之后通过人工发酵来制作的熟茶,也不让“渥堆”的温度超过界限。更重要的是,在普洱茶的制作过程中,先要经过一次次重力揉捻,使微生物进入茶叶,然后又要用紧压的方式变成饼、团、沱、砖的形状,使今后的长期发酵获得一个稳定的温床。

照理,在普洱茶的各种发酵温床中,砖形更便于密集存放和搬运,但是,为了微生物菌群在发酵过程中能够流畅运行,还是让饼形的数量大大超过砖形。这让我联想到田径运动场、摩天大转轮。

普洱茶在制作完成后的这种发酵,被专家们命名为“第二次自然接种”,又被茶客们俗称为“后发酵”或“长发酵”。如果温度、湿度和贮存环境适当,这种发酵就在长年累月之间无声无息地让茶品天天升级。因此,即便是上了年纪的老茶品,也会在微生物菌群的辛勤劳作下,成为永久的半成品、不息的变动者、活着的生命体。发酵过程可以延续十几年、几十年,形成一个从今天走回古典的“陈化”历程。这一历程的彼岸,便是渐入化境,妙不可言,让一切青涩之辈只能远远仰望,歆慕不已。

这里,还出现了一个美学上的有趣对比。

按照正常的审美标准,漂亮的还是绿茶、乌龙茶、红茶,不仅色、香、味都显而易见,而且从制作到包装的每一个环节都可以打理得美轮美奂。而普洱茶就像很多发酵产品,既然离不开微生物菌群,就很难“坚壁清野”、整洁亮丽。从原始森林出发的每一步,它都离不开草叶纷乱、林木杂陈、虫飞禽行、踏泥扬尘、老箕旧篓、粗手粗脚的鲁莽遭遇,正符合现在常说的“野蛮生长”。直到最后压制茶饼时,也不能为了脱净蛮气而一味选用上等嫩芽,因为过于绵密不利于发酵转化,而必须反过来用普通的“粗枝大叶”构成一个有梗有隙的支撑形骨架,营造出原生态的发酵空间。这看上去,仍然是一种野而不文、糙而不精的土著面貌,仍然是一派不登大雅之堂的泥昧习性。

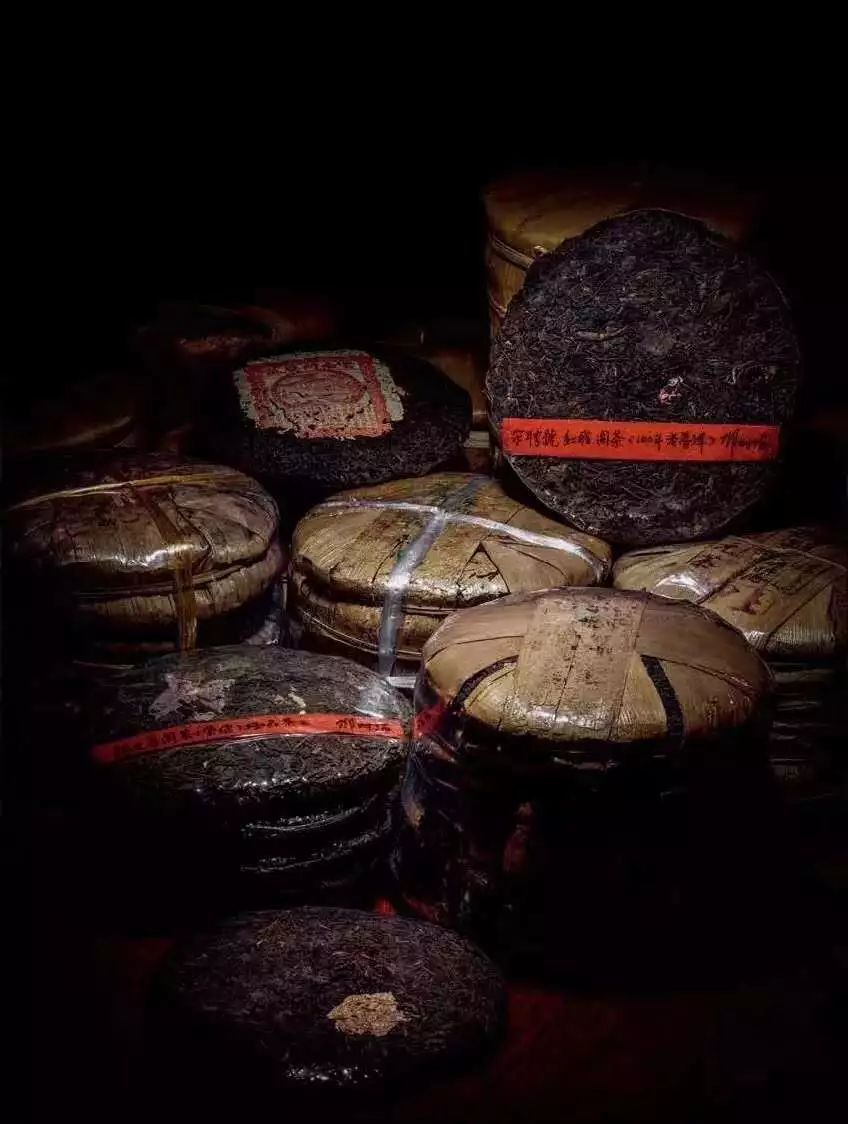

但是,漫长的时间也能让美学展现出一种深刻的逆反。青春芳香的绿茶只能浅笑一年,笑容就完全消失了。老练一点的乌龙茶和红茶也只能神气地挺立三年,便颓然神伤。这时,反倒是看上去蓬头垢面的普洱茶越来越光鲜。原来让人耽心的不洁不净,经过微生物菌群多年的吞食、转化、分泌、释放,反而变成了大洁大净。你看清代宫廷仓库里存茶的那个角落,当年各地上贡的繁多茶品都已化为齑粉,沦为尘土,不可收拾,唯独普洱茶,虽百余年仍筋骨疏朗,容光焕发。二七年春天从北京故宫回归普洱的那个光绪年间出品的“万寿龙团贡茶”,很多人都见到了,便是其中的代表性形象。

这就是赖到最后才登场的“微生物美学”,一登场,全部不起眼的前史终于翻案。这就是隐潜于万象深处的“大自然美学”,一展露,连人类也成了其间一个小小的环节。于是,千年古茶树——无形微生物——当今饮茶人,构成了一组似远实近的生命链,融会贯通。

说到这里,我想读者诸君已经明白我所说的普洱茶的“核心机密”是什么了。

四

细算起来,人类每一次闯入微生物世界都非常偶然。开始总以为一种食品馊了,霉了,变质了,不知道扔掉多少次而终于有一次没有扔掉。于是,由惊讶而兴奋,由贪嘴而摸索。

中国茶的历史很长,而由微生物发酵而成的普洱茶究竟是什么时候被人们发现,什么时候进入历史的?

那么,就让我把普洱茶的历史稍稍勾勒一下吧。

中国古代,素来重视朝廷兴亡史,轻忽全民生态史,更何况云南地处边陲,几乎不会有重要文人来及时记录普洱茶的动静。唐代《蛮书》、宋代《续博物志》、明代《滇略》中都提到过普洱一带出茶,但从记述来看,采摘煮饮方式还相当原始,或语焉不详,并不能看成我们今天所说的普洱茶。这就像,并不是昆山一带的民间唱曲都可以叫昆曲,广东地区的所有餐食都可以叫粤菜。普洱茶的正式成立并进入历史视野,在清代。

我在上文曾写到清代帝王为了消食而喝普洱茶的事情。由于他们爱喝,也就成了贡品,既然成了贡品,那就会风行于官场仕绅之间,还要严选品质和茶号,精益求精。普洱茶,由此实现了高等级的生命合成。从康熙、雍正、乾隆到嘉庆、道光、咸丰,这些年代都茶事兴盛,而我特别看重的,则是光绪年间(1875年-1909年)。主要标志,是诸多“号级茶”的出现。

“号级茶”,是指为了进贡或外销而形成的一批茶号和品牌。品牌意识的觉醒,使普洱茶从一开始就进入了“经典时代”,以后的一切活动也都有了基准坐标。

早在光绪之前,乾隆年间就有了同庆号,道光年间就有了车顺号,同治年间就有了福昌号,都是气象不凡的开山门庭,但我无缘尝到它们当时的产品。我们今天还能够“叫得应”的那些古典茶号,像宋云号、元昌号,以及大名赫赫的宋聘号,都创立于光绪元年。由此带动,一大批茶庄、茶号纷纷出现。说像雨后春笋,并不为过。

我很想随手开列一批茶号出来让读者诸君嚇一跳,看看即便在交通艰难、信息滞塞的时代,一旦契合某种生态需求,也会喷涌成一种不可思议的商市气势。但是,我拿出来的一张白纸很快就写满了,想从里边选出几个重要的茶号来,也不容易。刚勾出几个,一批自认为比它们更重要的名字就在云南山区的老屋间嗷嗷大叫。我隐约听到了,便仓皇收笔。

只想带着点儿私心特别一提:元昌号在光绪元年创立后,又在光绪中期到易武大街开设分号而建立了福元昌号,延绵到二十世纪还生气勃勃,成为普洱茶的“王者一族”。这个茶庄后来出过一个著名的庄主,恰是我的本家余福生先生。

就像我曾经很艰苦地抗议自己的书籍被盗版一样,余福生先生也曾借着茶饼上的“内票”发表打假宣言:“近有无耻之徒假冒本号……”,我一看便笑了,原来书茶同仇,一家同声,百年呼应。

茶号打假,说明市场之大,竞争之烈,茶号之多,品牌之珍。品牌的名声,本来应由品质决定,但是由于普洱茶的品质大半取决于微生物菌群的微观生态,恰恰最难说得清。因此,可怜的打假者们不得不借用一般的“好茶印象”来涂饰自己的品牌。例如,这家说自己是“阳春细嫩白尖”,那家说自己是“细嫩茗芽精工揉造”,甚至还自称“提炼雨前春蕊细嫩尖叶,绝无参杂冲抵”云云,其实是以绿茶的坐标扬己之短,避己之

不得不注意光绪和茶业的宿命。

浩劫过去,茶香又起。只要茶盅在手,再苦难的日子也过得下去。毕竟已经到了二十世纪,就有人试图按照现代实业的规程来筹建茶厂。一九二三年到勐海计划筹建茶厂的几个人中间,领头的那个人正好也是我的本家余敬诚先生。

后来在一九四年真正把勐海的佛海茶厂建立起来的,是从欧洲回来的范和钧先生和冯绍裘先生。他们背靠中国茶业公司的优势,开始试行现代制作方式和包装方式,可惜在兵荒马乱之中,厂房被日本侵略军的飞机炸毁,重建又千难万难。他们到底有没有投入批量生产?产了多少?销往何方?至今还说不清楚。我们只知道十年后战争结束,政局稳定,一些新兴的茶厂才实现规模化的现代制作。从此,大批由包装纸上所印的字迹颜色而定名的“红印”“绿印”“蓝印”“黄印”等等品牌陆续上市,五彩斑斓地开启了“印级茶”的时代。

那又是一个车马喧腾、旌旗猎猎、高手如云的热闹天地。“号级茶”就此不再站在第一线,而是退居后面,安享尊荣。如果说,“号级茶”在今天是难得一见的老长辈,那么,“印级茶”则还体力雄健,经常可以见面。

无奈海内外的需求越来越大,“印级茶”也撑不住了。普洱茶要增加产量,关键在于缩短发酵时间,这就产生了一个也是从偶然错误开始的故事。有一个叫卢铸勋的先生在香港做红茶,那次由于火候掌握不好,做坏了,发现了某种奇特的发酵效果。急于缩短普洱茶发酵时间的茶商们从中看出了一点端倪,便在香港、广东一带做了一些实验。终于,一九七三年,由昆明茶厂厂长吴启英女士带领,在这些实验的基础上以发水渥堆的方法成功制造出了熟茶。熟茶中,陆续出现了很多可喜的品牌。

当然,也有不少茶人依然寄情于自然发酵的生茶,于是,熟茶的爆红也刺激了生茶的发展。在后来统称“云南七子饼”的现代普洱系列中,就有很多可以称赞的生茶产品。从此之后,生、熟两道,并驾齐驱。

即使到了这个时候,普洱茶还严重缺少科学测试、生化分析、品牌认证、质量鉴定,因此虽然风行天下,生存基点还非常脆弱,经受不住滥竽充数、行情反转、舆情质询。日本二十几年前由痴迷到冷落的滑坡,中国在二七年的疯涨和疯跌,都说明了这一点。因此,二八年由沈培平先生召集众多生物科学家和其他学者集中投入研究,开启了“科学普洱”的时代。

我用如此简约的方式闲聊着普洱茶的历史,还是觉得没有落到实处,就像游离了一个个作品来讲美术史,才几句就心慌了。然而普洱茶那么多品牌,有哪几个是广大读者都应该知道的呢?它们的等级如何划分?我们有没有可能从一些“经典品牌”的排序中,把握住普洱茶的历史魂魄?

五

为口感排序,非常冒险。

尤其是,任何顶级形态都达到了足够的高度,而每种高度都自成峰峦,自享春秋,更不易断其名次。为普洱茶的峰峦排序,还遇到了特殊的困难,那就是,抵达者实在太少,难以构成广泛舆论。大家甚至都知道哪几位老兄藏有哪几种品牌,说高说低,都有“挟藏品而自重”“隐私心而待沽”之嫌。因此,大家往往只默默地排序于心底,悄声地嘀咕于壶边。说大声了,怕遇冷眼。

好像都在等我。

因为我嫌疑很小,胆子很大。

那么,就让我来吧。

我对“号级茶”排序的前五名为——

第一名:“宋聘”;

第二名:“福元昌”;

第三名:“向质卿”;

第四名:“双狮同庆”;

第五名:“陈云号”。

我对“印级茶”排序的前五名为——

第一名:“大红印”;

第二名:“甲乙级蓝印”;

第三名:“红印铁饼”;

第四名:“无纸红印”;

第五名:“蓝印铁饼”。

我对“七子饼”排序的前五名为——

第一名:“七子黄印”;

第二名:“七五七二”;

第三名:“雪印青饼”;

第四名:“八五八二”;

第五名:“八八青饼”。

写完这些排序,我在大胆之后突然产生了谦虚,觉得应该拜访几位老朋友,听听他们的说法。

先到香港,叩开了柴湾一个巨大茶叶仓库的大门,出来迎接的正是白水清先生。在堆积如山的茶包下喝茶,就像在惊天瀑布下戏水,非常痛快,因此每次都会逗留到午夜之后。今天一看,喝茶处已经装修一新。

白先生对普洱茶的见识,广泛而又细致。原因是做了几十年的普洱茶贸易,当初很多场合是不能“试泡试喝”的,只凭两眼一扫,就要判断一切,并由此决定祸福。这种长年训练,使他的眼光老辣、迅捷而又全面。我甚至建议他编一部《白水清普洱茶词典》出版,因为他有这种知识贮备。说起“号级茶”,他首先推崇当年的四个茶庄:同庆号、同兴号、同昌号、宋聘号。在品牌上,他认为最高的是“红标宋聘”,口味浓稠而质量稳定。其次他喜欢“向质卿”的高雅、鲜爽,“双狮同庆”的异香、霸气。“福元昌”和“车顺号”,好是好,但存世太少,呈现得不完整,不方便进入队列。此外,他还欣赏几个茶庄,例如江城号、敬昌号等等。

何作如先生在普洱茶上,是很多高人的“师傅”。很多年前我只要和金庸先生、白先勇先生聊天,他每次都来泡茶,我们三人不知道他拿出来的茶是何等珍贵,现在想来还十分惭愧。他坚守茶的等级,并以此展现身份。对于低等级,他一见扭头就走,理也不理。他把“号级茶”分了“四线”,这是我迄今见过对“号级茶”的最精细划分。一线三名,“宋聘”“双狮同庆”“福元昌”;二线两名,“陈云号”“仁和祥”;三线三名,“本记”“敬昌”“同兴”;四线也是三名,“江城号”“黄文兴”“同昌号”。除了这“四线”外,他直陈自己所要求的普洱茶境界,那就是一喝便产生“直坠丹田”的强烈体感。要达到这一境界,他主张以原生态的制作方式走生茶之路,不做太多加法。他还非常重视冲泡技术,讲究水质、水温、投量、壶型、间歇等等关键细节。

沈培平先生对现代普洱茶发展的贡献,人所共知。那天我在飞机上正好与他邻座,就聊了起来。他是一位宏观的管理者,既有科学思维,又有敏锐口感,因此对各种品牌都有一种鸟瞰的高度。他对“号级茶”的排序,一口气列了十名:“宋聘”“福元昌”“向质卿”“双狮同庆”“陈云号”“大票敬昌”“同昌号(黄文兴)”“江城号”“元昌号”“兴顺祥”。他对“印级茶”排了六名:“大红印”“甲乙级蓝印”“红印铁饼”“无纸红印”“蓝印铁饼”“广云贡饼”。他对“七子饼”排了九名:“七子小黄印”“七五七二(青饼)”“雪印”“月印”“八六五三”“七五八二”“八五八二”“七五四二”“八八青(七五四二)”。除此之外,他还提供了自己对熟茶的排名:“紫天”“八中熟”“南宝砖”“文革后期砖”以及对“新生代普洱茶”的排名:“易武春尖”、“橙中橙”“紫大衣”“九九易昌”等等。他的目光,童叟无欺。

张奇明先生开设的大可堂茶馆,专供普洱茶,早已成了上海极重要的一个文化会所。有的茶客甚至摹仿西方人着迷星巴克的语言,说自己平日“如果不在大可堂,就在去大可堂的路上”。很多朋友看到那里有一方由我书写的碑刻,以为是我开的。其实,我只是一名常去的茶客。张奇明先生对“号级茶”的排序为:“宋聘”“陈云号”“向质卿”“大票敬昌”;对“印级茶”的排序为:“大红印”“红印铁饼”“无纸红印”“甲乙级蓝印”“大字绿印”“蓝印铁饼”;对“七子饼”的排序为:“黄印”“七五七二”“雪印”“八五八二”“八八青饼”。

王家平先生在网络微博上的署名是“茶人王心”,据说投情颇深,读者也不少,可惜我不上网,看不到。算起来,只要我在北京期间,与他喝茶的次数特别多。每次看到他胖胖的手居然能灵巧地泡出一壶壶好茶,深感惊讶。他对“号级茶”的排序为:“宋聘”“陈云号”“双狮同庆”“向质卿”;他对“印级茶”的排序为:“红印”“蓝印铁饼”“甲乙级蓝印”“无纸红印”;他对“七子饼”的排序为:“八五八二”“雪印”“八八青饼”。

另外,我还分头询问了一些优秀茶艺师如姚丽虹、黄娟、海霞她们的排序,几乎也都大同小异。可见,在口味等级上,高手们分歧不多。

这样,我也就放心了。

六

虽然说得如此痛快淋漓,但是,“号级茶”已经越来越少,谁也不能经常喝到了。“福元昌”现在存世大概也就二、三十小桶吧?“车顺号”据说只存世四片,我已侦知被哪四个人收藏了。都是我的好友,但他们互相不说,更不对外宣扬。怕被窃,当然是一个原因,但更怕的是,一番重大的人情,或一笔巨大的贸易,如果提出要以尝一口这片老茶作条件,该如何拒绝?

珍贵,不仅是因为稀少。“号级茶”的经典口味,借着时间的默默厮磨,借着微生物菌群的多年调理,确实高妙得难以言表。

邓时海先生说,福元昌磅礡雄厚,同庆号幽雅内敛,一阳一阴,一皇一后,构成终端对比。在我的品尝经验里,福元昌柔中带刚,果然气象不凡,同庆号里我只中意“双狮”,陈云号药香浓郁,也让我欣喜,但真正征服我的,还是宋聘。宋聘,尤其是红标宋聘而不是蓝标宋聘,可以兼得磅礡、幽雅两端,奇妙地合成一种让人肃然起敬的冲击力,弥漫于口腔胸腔。

我喝到的宋聘,当然不是光绪年间的,而是民国初年宋家与袁家联姻后所合并的“乾利贞宋聘”茶庄的产品。那时,这个茶庄也在香港设立了分公司。每次喝宋聘,总是多一次坚信,它绝非浪得虚名。与其他茶庄相比,宋、袁两家的经济实力比较雄厚,这当然很重要,但据我判断,必有一个真正的顶级大师一直在默默地执掌着一部至高的品质法律,不容有半点疏漏。

照理,堪与宋聘一比的还有同兴号的“向质卿”——一个由人物真名标识的品牌,据说连慈禧太后也喜欢。但奇怪的是,多次喝“向质卿”,总觉得它太淡、太薄、太寡味,便怀疑慈禧太后老而口钝,或者向家后辈产生了比较严重的“隔代衰退”。到后来,不管到哪一个茶室,一听这个品牌就兴味索然。没想到有一天夜晚在深圳,白水清先生拿出了家藏的“向质卿”,又亲自执壶冲泡,我和马兰才喝第一口就不由得站起身来。那口感,是一种充分柔爽中的充分堂皇。而且,还有一种大空间的洁净,就像一个老庭院被仆役们洒扫过很久很久。无疑,这是典型的贡品风范。但是,如果要我把它与宋聘作对比,我还会选择宋聘,理由是力度。

我对“印级茶”的喜欢,也与力度有关。即使是其中比较普及的“无纸红印”“蓝印铁饼”,虽都还只是中年,却已有大将风度。在京城初冬微雨的小巷茶馆,不奢想“号级茶”了,只掰下那一小角“红印”或“蓝印”,再把泉水煮沸,就足以满意得闭目无语。当然也会试喝几种“新生代”普洱,一般总有一些杂味、涩味,如果去掉了,多数也是清新有余,力度薄弱。那就只能耐心地等待,慢慢让时间给它们加持了。

七

说到力度,我不能不表述一种很深的遗憾。普洱茶的口感,最珍贵、最艰深之处,就是气韵和力度。但是,科学家们研究至今,还无法说明气韵和力度的成因。有人说,茶中之气,可能来自于一种叫“锗”的成分,对此我颇有怀疑。我想,锗,很可能是增加了某些口味,或提升了某些口味吧?应该与最难捉摸的气韵和力度关系不大。虽然最难捉摸,但一上口就能立即感知,而且是一切老茶人的共同感知,这是何因?依我看,秘密还在那群微生物身上。天下一切可以即时爆发的气势,必由群体生命营造,可惜我们对这种群体生命,还那么无知。把原因归之于锗,好像是以化学替代了微生物学。

除了气韵和力度,普洱茶的特殊香型也还是一个谜。过去有一种幼稚的解释,以为茶树边上种了某一种果树就会传染到某种香型,这种说法已被实践否定。据现在的研究,普洱茶的香气,是芳樟醇(也即沉香醇及其氧化物)在起作用。这种说法可能比较靠谱。但是,普洱茶除了樟香之外的其他香型如兰香、荷香、枣香、青香,那是芳樟醇范围里边的不同类别,还是出现了其他什么别的醇?

还有,科学家认为,普洱茶的防癌作用主要是靠茶红素,但是,我们对茶红素又了解多少?它究竟是什么?何时能分解出来?

又有科学家设想,普洱茶的最好原料是千年古茶树,那些茶树为什么千年不凋,仍有产出?除了微生物的辛劳之外,是不是还有一种“长寿基因”?如果是,那么,这种“长寿基因”到底是以一种什么方式存在着、转换着?

这样的问题,可以无休无止地问下去。

很快我们发现,有关普洱茶的很多重大问题,大家都还没有找到答案。因此,最好不要轻言自己已经把普洱茶“彻底整明白”了。记住,就在我们随手可触的某个角落,那群微生物正交头接耳地在嘲笑我们。而且,它们确实也有足够的资格嘲笑。

由此想起几年前,闫希军先生领导的天士力集团听到了“科学普洱”的声音,便用现代生物发酵工艺萃取千年古茶树中有效无害的成分提炼成“帝泊洱”速溶饮品,为普洱茶的功能化、便捷化、国际化打开了新门户。在香港举行的发布会上得知,为了研究的可靠性,他们曾经一次次动用上百只白老鼠做生化实验。我随即在发布会上站起来说,自己是一百零一只白老鼠,无意中也接受了实验,而且还愿意实验下去。

但是,我更想在实验中把自己变小,小得不能再小,然后悄悄溶入那支微生物菌群的神秘大军,看它们如何从原始森林的古乔木大叶种开始,一步步把普洱茶闹腾得风起云涌。

当然,对我来说,普洱茶只是一个观察样本,只要进入了微生物的世界,那么,我对人类和地球的感受也就完全不一样了。于是,我再由小变大,甚至变成巨人,笑看茫茫三界。

对不起了,普洱茶,我所关切的事,毕竟要比你大得多。

按:《中国茶业创新白皮书(2021)》已正式发布。

本白皮书科技创新部分,由安徽农业大学宁井铭教授编写。其中,茶科技创新方面的部分生产应用,已单独发布。本文为按照综述体例的内容,全文约1.4万字,并列明106篇参考文献。

一、品种选育

1、茶树品种选育技术研究

(1)茶树种质资源研究

茶树种质资源是茶树育种、遗传研究和生产利用的物质基础,也是茶产业持续发展的潜力所在[1]。种质资源收集与保存的数量多寡和质量优劣直接影响着茶树育种和茶树生物学研究的深度和广度。2015-2020年开展了第三次全国农作物种质资源普查与收集行动,对湖南、浙江、福建、广东、安徽等多省的茶树种质资源进行了调查、征集和收集。

作为世界茶树的起源中心,我国一直对茶树资源的考察和收集工作十分重视,早在20世纪80-90年代,就先后组织了5次大规模的茶树种质资源区域性考察,征集各类茶树资源1300份。在“十三五”期间,利用优异茶树种质资源培育了新品种。通过系统选育、人工杂交、辐射诱变等手段,共育成无性系新品种近300个,其中系统选育品种超过70%、特异资源的开发和利用已成为近年来推动茶产业发展的重要手段,展现出巨大的市场潜力。优异种质资源可以直接用于茶树新品种选育或者间接为茶树遗传改良提供优良基因来源,因此快速、准确地鉴定出育种上迫切需要的优异资源及其蕴含的有利基因是当前的研究重点。

(2)茶树遗传学研究

茶树具有自交不亲和特点,由于大量的杂交和多倍化,茶树在分类学和系统发育上被列为植物中最具挑战性的分类群之一。“十三五”期间,结合二代、三代测序技术等,安徽农业大学、华南农业大学、华中农业大学、中国农业科学院茶叶研究所等单位分别完成了4个茶树品种(舒茶早、碧云、野生种DASZ及龙井43)染色体级别的参考基因组的组装[2-5]。茶树重要性状(如抗逆、品质代谢、生长发育等)的调控机理解析及基因挖掘取得较大进展。如茶树叶色变异是一个可以利用的性状,对多个白化、黄化及紫化的品种进行了多组学的分析,发现白化和黄化表型的形成多与叶绿体发育受阻和叶绿素合成受到抑制有关,其相关的基因表达较绿色叶片变化明显下调,而紫化茶树品种的表型则与花青素含量累计有关,在分子机制上,花青素合成途径的功能基因及调控基因表达上调[6-8]。

借助于大批量转录组数据和基因组数据的释放,与品质、抗逆、生长发育等形状有关的功能基因及调控基因被批量克隆,且通过异源转化或体外表达的方式进行了功能的简介鉴定,为深入解析茶树重要形状形成调控机制奠定了基础。

(3)育种技术创新

茶树传统自交育种采用的均为人工授粉,需要准备花粉、授粉、套袋以及后期摘袋等工序,过程中会对茶树的花朵形成多重损伤,可能会导致花朵脱落,影响结实率[9]。“十三五”期间开始探索和研究新的育种技术。如中国农业科学院茶叶研究所利用神舟11号搭载茶树种子返回后,获得了航天茶苗。Wang[10]等利用GWAS技术,发掘出26个与春茶发芽期关联的SNP等位变异和候选基因,并从中开发出1个dCAPS标记,可用于分子标记辅助育种。

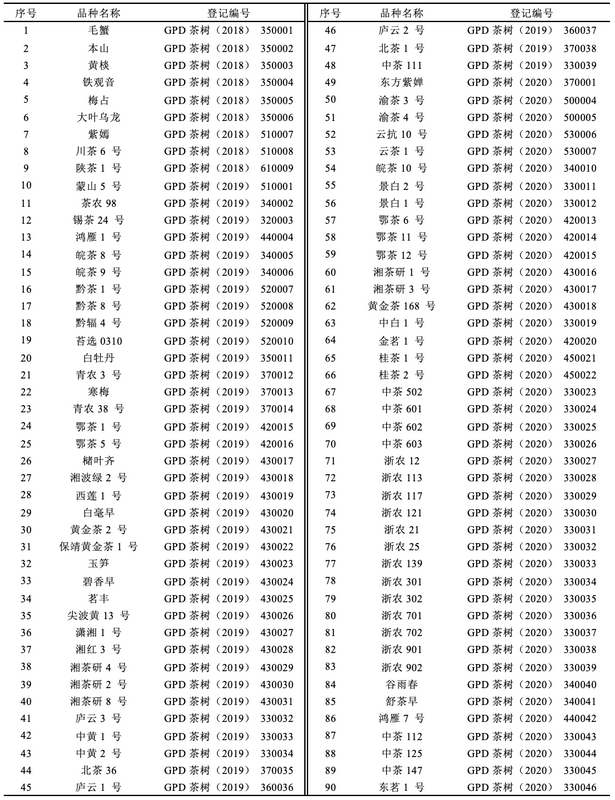

2、茶树品种选育进展

2015年11月,第十二届全国人民代表大会常务委员会通过了修订的《中华人民共和国种子法》。新版《种子法》规定:除主要农作物和主要林木实行品种审定制度外,对部分非主要农作物实行品种等级制度。列入非主要农作物等级目录的品种在推广前应当等级。茶树被列入第一批非主要农作物等级目录。自从新的《种子法》实施以来,2018年第一批9个茶树品种通过了非主要农作物品种登记,2019年有39个品种通过登记,2020年有42个品种通过登记。“十三五”期间,共有90个品种通过登记(表1)[11]。

表1 “十三五”期间通过登记的茶树品种

(王新超等,2021)

二、种植与栽培技术

“十三五”期间在国家重点研发计划项目“茶园化肥农药减施增效技术集成研究与示范”、国家茶叶产业体系和地方政府的大力支持推动下,我国茶叶科技在茶叶种植领域取得了阶段性的进展。优化和改进了无害化除草技术和生态茶园技术,集成提出了茶园病虫害绿色防控技术模式,构建了茶园化肥减施增效的理论、方法和技术体系,茶园环境信息感知技术和装备取得了阶段性的成果。

1、生态保护

茶园生态环境的研究和构建对提高茶叶的品质和产量、提高劳动效率和经济效益具有重要意义。“十三五”期间,基于茶树的生长发育规律,对茶树的生长环境进行调节控制展开研究,取得了阶段性的进展。有研究表明土壤微生物活动对茶园土壤的理化性状、物质循环和激素合成等起着重要作用,土壤微生物间的拮抗作用和茶树根际中微生物菌株耐胁迫等能力都会影响茶树的生长和茶园的病虫害防治[12,13]。有关研究针对茶园独特的土壤生态系统,提出了利用微生物的生态功能,构建“茶-草-菌”的立体栽培技术模式的生态茶园,提高土壤有机质和改善微生物群落,进而促进茶树的生长发育和病虫害防治[14]。茶园施肥对土壤微生物群落特征具有重要的影响,有研究揭示不同施肥模式下土壤中微生物的数量具有明显的差异[15],茶园土壤微生物的多样性随有机肥替代比例的升高而增加[16],随化学氮肥施用量的增加而降低[17]。

在茶园土壤氮元素循环的微生物机制方面科研人员进行了研究。研究发现氮肥施用量增加引起自养硝化和异养硝化作用进一步促进N2O的排放,嗜酸反硝化细菌和对酸性耐受性较强的真菌在高酸性茶园土壤N2O排放中起重要作用[18]。研究发现真菌在茶园土壤氮素矿化过程中起到了重要作用,对土壤净硝化作用和净氮矿化作用的贡献大于细菌[19]。

2、绿色防控

茶园有害生物绿色防控技术是提升茶叶品质和质量、维持我国茶产业健康可持续发展的重要技术支撑。随着科技的发展,“十三五”期间茶园有害生物的绿色防控技术水平提高。

(1)绿色防草技术研究进展

茶园中的杂草是茶园生态环境的重要组成部分,杂草与茶树互相之间对养分和水分的争夺不利于茶树的生长,降低茶叶的产量和品质。传统的人工除草技术存在耗时耗工且防效差的问题。“十三五”期间,我国科技工作者对我国茶园杂草的信息进行了修订和整理,提出了多种免人工除草技术。齐蒙等[20]为确定中国查去已经报道的茶园杂草有效名录,利用清单法整理1959-2018年中国茶区茶园杂草文献中茶园杂草名录信息,结果表明截至2018年中国茶区报道的茶园杂草有效名录为241条,分属57科66属。通过与中国农田恶性杂草名录和中国外来入侵植物名录进行对比,发现有12种杂草属于恶性杂草[21]。茶园杂草信息的修订整理为杂草防控奠定了基础。为免除人工除草,研究表明采用生态抑草是茶园防治杂草的有效方式。在茶园中套种绿豆茎蔓、茶园行间种植白三叶草和间作鼠茅草能够有效抑制杂草的生长、调节土壤温湿度和结构、改善土壤肥力显著提高茶叶中的氨基酸、咖啡碱、茶多酚和水浸出物含量提高茶树的发芽密度和百芽重[22-24]。研究提出了防草布覆盖除草技术,研究表明在夏季覆盖防草布对茶园行间杂草的防治效果可达100%,同时覆盖防草布可以降低夏季茶园不同深度的土壤温度,改善土壤水分促进茶树的生长[25]。

(2)绿色病虫害防控技术研究进展

我国茶园病虫害种类繁多,常见的茶树病害有茶白星病、茶轮斑病、茶赤星病、茶饼病、茶炭疽病等,常见的茶树虫害有茶小绿叶蝉、茶尺蠖、灰茶尺蠖、茶橙瘿螨等。随着科技水平的提高,对茶树病害的病原鉴定取得了阶段性的进展。茶白星病是高海拔茶区高频发生的茶树病害,茶白星病最早于1887年在日本静冈县被发现,但直到1920年首次鉴定茶白星病病原菌为叶点霉属的Phyllosticta sp[26], 而后巴西、巴干达等均鉴定其病原菌为E.leucospila[27]。随着分子技术的发展和菌类信息的完善,Phyllosticta sp于2018年在我国被提出为Phoma sp. [28],因此茶白星病的病原菌出现了Phyllosticta sp,E.leucospila,Phoma sp.三种不同的说法,经过科研人员的进一步研究,对分离得到的病原菌形态观察、分子序列比对和致病力测试发现E.leucospila为茶白星病病原菌,而Phyllosticta sp为一种感染患病植物组织的重寄生真菌[29]。茶树炭疽病属是茶树叶部病害的一种,但国内外对茶炭疽病原菌归属一直存在争议。目前研究表明炭疽菌属Colletotrichum真菌、果生炭疽菌、胶孢炭疽菌等均可以引起茶炭疽病、茶云纹叶枯病[30,31]。

“十三五”期间对茶尺蠖和灰茶尺蠖展开了研究,研究发现灰茶尺蠖和茶尺蠖两近缘种之间存在着不对称的交配作用,其混合群体后的发生量会明显减少,其中灰茶尺蠖对茶尺蠖的生殖干扰作用更为明显[32]。有关研究基于COI基因酶切位点差异,建立了“PCR-RELP”快速鉴定方法,根据该方法初步明确了茶尺蠖和灰茶尺蠖的地理分布[33]。针对我国茶园的主要害虫茶尺蠖、灰茶尺蠖、茶小绿叶蝉等,在化学生态防控技术、物理防控技术和害虫生物防治技术方面取得了众多研究成果。随着分析技术的进步,成功鉴定出了茶尺蠖和灰茶尺蠖的性信息素成分,为高效性诱剂的研制奠定了基础[34]。茶尺蠖性信息素的正确鉴定,研制出了高效性诱剂,并对配合性诱剂使用的缓释载体、诱捕器和放置密度进行了进一步的优化,建立了灰茶尺蠖性诱杀防治技术[35]。提出了茶毛虫、茶蚕、斜纹茶蛾、茶细蛾等害虫的高效性诱剂产品[36]。通过研究茶园主要害虫和天敌的趋光特性差异,研发出了天敌友好型LED杀虫灯,该杀虫灯提高对小型害虫的诱杀效果同时显著降低了天敌昆虫的诱杀量[37]。成功研发出了可生物降解的红黄双色诱虫板,红色用于驱赶天敌昆虫,黄色用于引诱茶小绿叶蝉,实现了茶小绿叶蝉的高效精准诱杀[38,39]。依据茶园病虫害出现的类型,通过以螨治螨的方式在茶园中释放食螨胡瓜钝绥螨防治茶橙瘿螨、茶跗线螨等茶园害螨,防治效果可达到80%。对高效毒株进行筛选,提高对灰茶尺蠖致死率的同时缩短了致死时间[40]。近年来,从斜纹夜蛾罹病死亡的幼虫尸体分离出一种新型细菌杀虫剂,对多种鳞翅目害虫具有较好的防治效果,已成为茶园鳞翅目害虫无害化防治的有效手段[36]。研究结果表明,间作黄豆、玉米可以降低茶树茶饼病和茶炭疽病的患病率[41]。研究集成和示范推广了茶园病虫害绿色防控技术模式,实现化学农药平均减施70%以上,极大地提高了我国茶园害虫绿色防控技术水平。

3、科学施肥

茶树是叶用经济作物,茶园的合理施肥对提高茶叶质量和品质至关重要。“十三五”期间,国家开展了茶园化肥减施增效的专项研究,取得了重要的进展。针对我国茶园施肥存在过量施肥、茶树专用肥占比少、有机养分替代率低和表面撒施等问题,研究从精准养分用量、有机肥替代化肥、调整肥料结构、改进施肥方法和配套土壤改良等5个方面总结提出了茶园养分综合管理技术策略[42]。研究表明茶园有机肥种类和使用比例对茶园的产量、品质以及茶园突然具有影响,田间实验结果表现出在茶园有机肥替代化肥的比例在30%时茶叶的氨基酸含量更高[43]。研究揭示了茶树品质成分代谢对氮素用量的响应,氮素用量过多对黄酮醇糖苷的合成具有抑制作用[44]。田间试验表明,在1月中旬至2月份茶树根系生长停止和地上部深度休眠的情况下,茶树根系依然具有较强的氮素吸收,吸收氮素储存于茶树的根系、枝条和成熟叶中,为春季茶树新稍生长重新分配和利用[45]。研究揭示了不同减氮模式对茶园土壤细菌群落结构的影响,适当减氮处理有利于增加茶园土壤中细菌菌落的多样性,有利于茶园养分的高效利用[46]。研究了施肥了富硒茶园硒含量、养分和品质的影响,回归分析表明春季磷肥施用量对春茶有机硒含量有显著影响,春、夏季氮肥施用量对夏茶有机硒含量有显著影响[47]。提出了滴灌施肥水肥一体化技术参数和叶面施肥技术,茶树养分吸收量明显增加,养分淋溶损失显著减少。近年来各地提出了多项化肥减施增效技术模式,在实际生产中发挥了十分重要的作用。研究表明控释肥和有机替代两种化肥减施增效技术模式在广东单丛茶区上有较好的应用前景[48]。研究提出了6套化肥减施增效技术模式与平均施肥模式(或当地习惯施肥模式)相比,茶园化肥减量23%~88%,增产3.3%~19.5%,新梢养分利用率明显增加,同时每公顷节本增效1.17万~2.25万元[49]。

4、物联网技术

茶树生长状况和茶园环境的快速感知、智能决策和精准实施是实现茶园智能管理的重要前提。“十三五”期间,茶园智能化装备技术取得了阶段性的成果。在获取茶树生长状况感知技术方面取得了较大的进展,研究建立了基于可见近红外高光谱成像技术结合多元统计分析无损监测茶叶中的氮肥水平、磷和钾含量的方法[50,51],探明了使用高光谱成像技术结合深度学习监测茶叶中的叶绿素的可行性[52]。利用近红外光谱结合化学计量学开发了一种有效的茶园土壤分析技术,对茶园土壤中的有机物和总氮含量进行评估,并对茶园土壤肥力进行判别,研究结果有助于物联网传感器在高产优质茶园建设中的发展[53]。针对茶园害虫识别依靠人工效率低的局限性,提出了采用计算机视觉技术实现茶园害虫的智能识别[54]。基于物联网、多媒体、计算机图像识别、GIS等技术构建了茶树病虫害监测预警系统,结合自动虫情灯、自动性诱仪、孢子不着仪、智能气象仪、高清摄像机等物联网硬件设备,实现了茶园生产环境监测、虫情监测、病虫害预警等功能,该监测预警系统在英德市试点茶园进行了应用,有效的提高了茶园病虫害防治工作效率,促进了英德市茶叶产业的经济效益增长和可持续发展[55]。利用数码相机和手机结合深度学习识别茶树嫩芽的采摘位点,为机械智能化鲜叶采摘奠定了基础。提出并构建了一套高标准现代化茶园物联网系统,整个系统包括茶树生长环境监测平台、视频监测平台、水肥一体化调控平台、茶叶质量追溯平台和茶树生长过程综合管理平台,试验结果表明,该系统的应用能够有效提高茶园的管理效率,具有一定的推广性[56]。目前茶树生长状况和生长环境的智能化感知监测准备和技术还处于研发阶段,应用于茶园还处于试验阶段,需要进一步进行优化和改进才能转化为产业化。

三、加工工艺/制茶技术

1、传统加工工艺与现代技术的融合

(1)绿茶加工技术研究

“十三五”期间,杀青和干燥是绿茶加工技术研究的重点。研究表明,不同联合杀青方式对绿茶感官品质影响显著。滚筒联合远红外可有效提高栗香品质,其中以滚筒-远红外-微波联合杀青处理最优[57]。开发了电磁滚筒变温-热风耦合干燥技术,这一技术具有精准控温、分段变温的操作特性,且有利于绿茶栗香的形成[58-59]。将茯砖茶发花的冠突散囊菌用于秋季绿茶,发现绿茶花香增加涩味减少,品质得到了提升[60]。

(2)红茶加工技术研究

“十三五”期间,补光萎凋、动态发酵等一系列工夫红茶加工新技术开发成功,初步实现了高品质工夫红茶或特色工夫红茶的定向化加工。Chen等人研究发现,富氧发酵显著提高了红茶的品质,在滋味上苦涩味降低,鲜味增加[61]。Hou等人将动态萎凋应用于祁门工夫红茶,发现动态萎凋有利于花香和果香味的积累,并且茶汤鲜味增加[62]。

安徽农业大学研发了一款微型近红外仪,用于检测红茶萎凋与发酵程度,并得到了较好的试验成果。Jin等人研究表明,使用微型近红外对红茶发酵程度进行判别,判别率为75.67%;自行搭载廉价的成像系统对红茶发酵程度进行评价,判别准确率为81.08%[63]。

(3)白茶加工技术研究

白茶的萎凋是“十三五”期间研究的重点。设施萎凋技术研究不断深入,实现了白茶萎凋环境温度、相对湿度、光质光强等的精准调控,探明了红光萎凋技术可以降低白茶苦涩味、提高鲜爽度[64]。温度25-30℃、相对湿度65-75%条件下萎凋35-40h,鲜叶失水速度和失水程度适宜,有利于获得品质优异的白茶[65]。

(4)乌龙茶加工技术研究

“十三五”期间对乌龙茶的加工标准进行了统一,制定并发行了国家标准乌龙茶加工技术规范(GB/T 35863—2018),对生产企业的标准化起到了规范作用。其中还分别制定了台式乌龙茶(GB/T 39562-2020)、水仙(GB/T 30357.4-2015)等乌龙茶的加工标准。做青是乌龙茶加工技术研究的重点。实现了智能化检测做青时的温度、湿度和青叶减重率,为之后自动化做青提供了理论依据[66-67]。

(5)黑茶加工技术研究

“十三五”期间,渥堆是黑茶加工技术研究的重点。青砖茶渥堆工艺的最优条件:潮水量30%、渥堆温度55℃、时间25天、相对湿度95%。在此条件下制成的青砖茶陈香明显,滋味陈醇、有回甘[68]。湖南农业大学研发了黑茶诱导调控发花、散茶发花、砖面发花及品质快速醇化等加工新技术,大力提升了黑茶产业的加工技术水平。他们通过分离纯化茯砖发花过程的优良菌种并加以培养,在茯砖渥堆前加入发花诱导剂(菌种)实现了诱导调控发花。诱导调控发花技术参数为:茶坯含水量25%,发花温度28-30℃,环境湿度70-75%,发花周期缩短3-5d。采用该技术生产的茶砖内“金花”均匀茂密,加工成本降低30%以上,综合效益提高50%以上[69]。

(6)黄茶加工技术研究

闷黄是黄茶加工技术研究的重点。研究发现,在黄茶闷黄阶段通入氧气不仅可以缩短闷黄时间,提高生产效率,而且有助于可溶性糖的积累,使黄茶形成甜醇的口感[70]。并且研究明确了黄茶闷黄的条件:叶温(45±2)℃、叶片含水率(37±3)%、环境相对湿度(80±5)%。以此参数进行闷黄处理,黄茶的风格特征明显,内质滋味甘润、醇厚[71]。在黄大茶的加工过程中,焙火工艺是研究的重点。研究表明,老火(145-155℃)处理下的黄大茶挥发性品质较优,有利于黄大茶稳定、和谐焦香风味的呈现及特征锅巴香的形成[72]。Wei等人对霍山黄芽闷黄工艺进行了研究,发现两次闷黄有利于保证黄茶的质量。经过两次闷黄处理后的霍山黄芽干茶和茶汤明显黄变,苦涩感较未闷黄的茶样明显降低且甜感增加[73]。

2、茶叶加工机械装备性能提升

(1)连续化加工技术进一步熟化并应用

“十三五”期间,扁形、针形绿茶的加工工艺和装备得到了进一步升级,研发出珠形、条形绿茶的成套标准化加工技术,并在产业上示范应用。胡欣[74]等人在单机化试验的基础上,利用我国自行设计的颗粒形绿茶连续化生产线,探明了最优工艺组合参数,并将该结果应用于最近研建的颗粒形绿茶连续化生产线。安吉白茶连续化加工生产线,有效解决了生产洪峰期鲜叶大量采摘时不能及时加工造成鲜叶红变的问题,同时克服了单机作业中操作工人的人为不可控因素。确保茶叶加工过程的安全性、茶叶品质的规格一致和稳定性[75]。

松阳碧云天茶业有限公司引进了工夫红茶全程连续自动化生产线机组,该生产线主要由鲜叶处理、二次萎凋和揉捻做形、连续发酵(带温湿自控)、动态初烘(品质调控)、足烘提香等五个模块组成。试验表明,此生产线具有节能明显、温控精确、操作简便、自动化程度高等特点,符合工夫红茶加工的清洁化、标准化、连续化、规模化生产要求[76]。

在安化毛茶加工领域,长沙湘丰智能股份有限公司有针对性地研发了集摊青、杀青、揉捻、渥堆、烘干等为一体的黑毛茶自动化生产线。益阳胜希机械设备制造有限公司研发的黑茶自动压制生产线,实现了黑茶压制定型及自动输送。这条自动压制生产线研发成功后,经过多次改进优化,自动化程度大大提高,操作提高、产能大,一条生产线可产多种规格的茶砖。生产的紧压黑茶外观正频率、生产效率大大提高,成品茶砖外观精致。

(2)数字化、智能化加工技术及装备得到研发

加工装备是保障茶叶生产质量的关键,性能优异的装备可以提升生产效率,优化产品品质,实现加工作业高效、省力、标准。安徽农业大学开发出茶鲜叶原料质量分析仪、近红外光谱无损检测装备等,可进行鲜叶质量登记、茶叶色香味形品质的综合评判,推动了茶叶数字化品控和装备的提升。赵进等人设计了茶叶揉捻机组和实现4台茶叶揉捻机协调工作的自动控制系统给,该机实现了茶叶揉捻过程中喂料、揉捻、卸料的全部自动化环节,并实现了数字化、可视化的控制过程。通过试验,系统实现了茶叶生产量220kg/h,成条率稳定在83%以上,提高了茶叶生产效率和生产质量,节约了人力资源[77]。

安徽农业大学Wang等人联合嗅觉可视化、计算机视觉技术和微型近红外仪用于监测红茶萎凋的程度。研究结果表明,单一感知技术难以实现红茶萎凋程度的准确评判;基于中层数据融合所建的SVM模型取得了最优的评判结果,对预测集样本中三个萎凋程度的判别率达到100.00%、92.86%和100%[78]。

安化黑茶加工方面研发应用了黑茶高效节能型汽蒸与渥堆发酵新装备、涡轮推进发酵机、智能固态发酵机、节能高效蒸茶装置、茯砖茶循环双向蒸茶机等专利产品,这些设备的应用使蒸汽利用率提高35%以上,渥堆发酵均匀度得到显著提高。普洱茶发酵发面,研发出控温、控湿、控微生物的发酵装备,如发明双层保湿转动式普洱茶发酵罐、普洱茶清洁化发酵车间、普洱茶发酵无线控制系统等,这些创新发酵装备使得普洱茶发酵做到了可控化、清洁化、数字化。广西六堡茶发酵工艺中,研发出发酵罐和全自动智能茶叶发酵装置。四川黑茶加工中开发出卧式发酵机、滚筒发酵机等先进的发酵装置。华中农业大学研发出黑茶(青砖茶)数字化自动渥堆发酵技术,通过模拟自然渥堆,实现自动加湿与补湿、温湿度自动检测与控制、自动翻堆与解块,使青砖茶品质得到提升。

四、深加工技术与产品

茶叶深加工是实现茶资源高效利用的主要途径,是提升茶叶附加值、跨界拓展茶的应用领域、延伸茶叶产业链的重要途经和推动我国茶产业高质量发展的重要支撑。“十三五”期间,“食品添加剂与配料绿色制造关键技术研究级开发”“现代茶制品加工与贮藏品质控制关键技术及装备研发”“茶叶产品质量安全控制技术及健康功能评价应用示范”等国家重点研发计划陆续实施,茶叶深加工技术创新进入攻坚期。同时随着科技水平的不断提高,茶制品产业链结构和产品供应链体系趋于稳定。

1、茶叶功能成分提制技术进展

“十三五”期间,茶叶中茶多酚、儿茶素、茶黄素、茶多糖、茶皂素等功能性成分的提制技术和产品质量取得了突破性的进展。茶叶功能成分提制技术由单一追求产品目标,逐步转变为全面考虑绿色性能、节能降耗、生产效率和生态环境效益等综合指标上来[79]。实现了茶叶儿茶素混合物的工业化分离纯化,创建了制备高纯儿茶素(儿茶素总量≥90%,咖啡碱≤0.5%)的成熟工艺,只采用水和食用酒精作为溶剂高效分离纯化儿茶素组分并绿色安全脱除咖啡碱,解决了儿茶素传统提制工艺中乙酸乙酯、二氯甲烷和三氯甲烷等溶剂残留的问题,提高了儿茶素制品的质量安全性[80]。通过综合采用酶工程技术与柱色谱在线检测技术,突破了儿茶素单体高效分离制备技术瓶颈,儿茶素单体的制备水平实现了工业化和规模化,该成果对促进我国深加工领域学术应用创新研究,增强产业竞争具有明显的战略意义[81]。茶黄素是红茶中的“黄金分子”,直接从红茶中分离纯化制备茶黄素成本昂贵,难以实现产业化。“十三五”期间,通过儿茶素酶促氧化制备茶黄素的技术水平逐渐成熟,彻底扭转了以红茶为原料提制茶黄素成本高的局面[82]。茶多糖是茶叶中重要的活性成分之一。茶多糖最常见的制备方法是水提醇沉法,以及各种辅助提取方法,如微波、超声波、酶辅助浸提、超临界流体萃取等,常见的纯化技术有先用Sevag法除蛋白、双氧水法脱色、透析法除盐等,然后用柱层析法、超滤法、季铵盐沉淀法等提纯[79]。近年来,纯化水初级浸泡、隔水提取、高能微波预处理和磨球机械辅助提取等多种提取工艺相结合,显著提高了茶多糖的提取效率[83-86]。茶皂素是一种性能优良的非离子型天然表面活性剂。茶皂素的传统提制工艺有水提法和有机溶剂提取法[79]。近年来,重结晶法、萃取法、生物纯化法、沉淀法、吸附分离法的应用,使得茶皂素的分离纯度和分离效率及产品质量的安全性大大提高[80]。

2、速溶茶加工进展

目前我国速溶茶年产量超过2万吨,主要销往日本、美国及欧洲国家和地区,且产值达15亿元,已跃然成为速溶茶第一大生产国[87]。传统速溶茶产品主要有速溶红茶、绿茶、乌龙茶、茉莉花茶等。随着新型技术的发展,高香热溶速溶茶、冷溶原味速溶茶、高香冷溶速溶茶等高品质速溶茶产品陆续被研发,极大程度的满足了市场高端化、个性化的需求。“十三五”期间,以动态逆流提取和冷冻干燥等技术为核心的速溶茶加工技术创新,进一步推动了速溶茶产业的发展。“十三五”期间,速溶茶加工技术的迭代更新促进了我国速溶茶产业的稳步发展。新型的提取、分离、浓缩和干燥技术及装备的研发应用极大程度的推动了新型的特色速溶茶产品的发展。

(1)新型提取技术

提取工艺技术与装备是决定速溶茶得率和品质的重要工序。超声、微波辅助提取与逆流动态提取技术相结合的方式可以实现相对低温条件下茶叶有效成分的高效、快速提取,同时确保了提取效率及品质,是茶叶提取物工业化生产的主要浸提方式[88]。高压脉冲电场(PEF)提取技术对速溶茶的香气起到了很好的改善作用,适合与冷冻浓缩、真空冷冻干燥等技术联合使用[89]。此外,酶解提取、超临界 CO2提取等新技术也得到了不断的研究与应用。

(2)新型浓缩技术

相比于传统的蒸发浓缩和冷冻浓缩技术,新型的膜浓缩技术运行温度更低,不仅能有效的保护热敏性物质,保留茶叶原本的香气物质,提高速溶绿茶的感官品质,同时能抑制重金属、农药残留、无机盐等的富集。新型的膜浓缩技术主要包括反渗透浓缩、超滤浓缩和纳滤浓缩[80]。机械式蒸汽再压缩技术(Mechanical vapor recompression, MVR)因能耗低、效率高而被广泛应用于真空浓缩设备中。目前,MVR真空浓缩技术常以膜浓缩技术相结合的方式应用于大规模的速溶茶生产过程中。

(3)干燥技术

目前,喷雾干燥和真空冷冻干燥是速溶茶加工生产中主要的干燥方法。随着技术的发展,真空低温连续干燥、微波真空干燥以及高压电场干燥等新型干燥技术被提出,但在产业化生产过程中的应用不多。连续真空冷冻干燥方法和低温喷雾干燥等新技术的研发为提高速溶茶的风味品质奠定了良好基础。在传统喷雾干燥的基础上,低温喷雾干燥技术具备提高速溶茶产品色泽及冷溶性品质的优势。

(4)生物酶技术

生物酶是速溶茶生产过程中主要的添加物,能明显改善速溶茶的感官品质。研究表明,蛋白酶[90]、单宁酶、β- 葡萄糖苷酶[91]、茶茎粗酶(ETS)、马铃薯葡萄糖粗酶(EPD)[92]、果胶酶、纤维素酶[93]、和黑曲霉[94]等可以显著提高速溶茶产品的滋味和香气品质。生物酶技术的应用,有助于速溶茶产品的花果香和青草香提高,降低苦涩感 [95]。

(5)提香保香技术

为适应市场对速溶茶高质化、终端化技术的需求。“十三五”期间,中国农业科学院茶叶研究所等国内相关单位相继开展了速溶茶保香、提香技术的研究。微胶囊技术是指利用聚合物薄膜包裹微量物质,是一种储存固体、液体、气体的微型包装技术。该技术能很好的保护速溶茶香气,其中保香增香效果较好的主要是β-环糊精(β-CD),且β-CD 的安全无毒性已被证实,在茶饮料的增香保香中应用较为成功[89]。此外,香气回填技术的研究也为高品质速溶茶的生产制备奠定良好基础。天然香气回收和香气回填技术,是指利用冷凝方法将茶汤中挥发出的香气物质进行收集,再将含香冷凝水添加到茶汤浓缩液中的技术。该技术已成功应用于铁观音速溶茶的加工生产中,制得香高馥郁、具有“音韵”的铁观音速溶茶粉[96]。

3、茶饮料加工进展

目前,我国茶饮料年产量超1500万吨,是国际第一大茶饮料生产国[87]。“十三五”期间,茶饮料加工在滋味品质的调控、茶饮料沉淀控制以及饮料专用化加工技术等方面的提升促进了我国茶饮料的发展。此外,以茶叶及制品为主要原料,以鲜奶或奶制品、水果、糖、谷物、酒及香料等为辅料,经现场提取和调配制成的新式茶饮满足了年轻一代消费者的需求,其产业得到迅速发展。

(1)茶饮料滋味品质调控技术

滋味是影响茶饮料品质的关键因子之一,其调控技术的研究具有重大意义。“十三五”期间,针对夏秋茶苦涩味重、滋味品质差造成了资源利用率低的难点问题,相关研究取得突破性进展。为充分利用夏秋茶资源,研究者对绿茶茶汤中苦涩味和回甘滋味的关键成分的呈味规律进行深入探索。研究发现,绿茶中呈苦涩味的酯型儿茶素与呈甜味的非酯型儿茶素之间,通过生物酶解进行转化调控[97]。因此,生产中利用复合酶水解,并在酯型/非酯型儿茶素比例协同体系pH 的在线监测下,可实现茶汁滋味的定向精准调控。

(2)茶饮料沉淀控制技术

茶饮料生产及贮藏过程中形成的沉淀极大程度上影响了产品的外观及风味品质。“十三五”以来,研究者在茶饮料生产过程中基于络合作用的沉淀物形成机理取得大重大突破。研究表明绿茶沉淀物乳酪的生成与茶多酚和碳水化合物的初始浓度有关,而红茶乳酪的生成量由蛋白质、甲基黄嘌呤和茶红素浓度决定[98]。儿茶素因与蛋白质、咖啡碱和金属离子存在分子相互作用,对乳酪的形成起着关键作用。牛血清蛋白(Bovine serum albumin,BSA)的引入,使得具备更强相互作用的酯型儿茶素-牛血清蛋白的复合体打破了氢键,可有效减少乳酪的形成[99]。

茶饮料沉淀生物控制技术的研究为提高茶饮料品质及货架期打下坚实基础。相比于传统的膜过滤法、吸附法、包埋法及转溶法等,生物酶解法可以极大程度上减少对茶饮料风味品质的影响。单宁酶被广泛用于控制茶乳酪形成和沉淀,经单宁酶处理的茶叶提取物与蛋白结合的能力降低,使得茶乳酪的形成受到抑制[100]。单宁酶与纤维素酶、蛋白酶和脯氨酸核酸内切酶结合可有效分解茶乳酪,同时能水解形成乳酪的关键物质如茶多酚和蛋白质,对茶汤的澄清效果增强。

(3)饮料专用茶加工技术

鉴于传统加工制成的原料茶难以满足茶饮料加工的需求,早在2000年,我国对饮料专用茶展开相关研究。“十三五”期间,饮料专用茶加工技术研究与应用取得了新的进展,制定了饮料专用茶叶成套加工技术,开发出了一批高质化、特色化饮料专用茶叶,饮料用原料茶开始走向专用化。研究发现,烘焙处理可提高蒸青绿茶饮料风味的稳定性,且热处理几乎不影响焙茶制得茶饮的滋味品质[101]。为解决茶饮料专用原料茶的筛选问题,研究提出基于茶汤色度指标的快速初筛方法,显著提高了茶饮料用原料茶的筛选效率。针对茶饮料原料茶来源广、品质不均匀的问题,集成茶叶热转化提质技术和基于“线性规划模式”的茶叶定量拼配技术,联用分筛、风选、静电、磁选等净选去杂技术和微波杀菌技术,创制出饮料专用茶叶成套加工技术,产品品质、安全性、稳定性显著提高。

(4)新式茶饮的发展

随着茶饮消费群体的年轻化,茶饮料开发呈多元化、差异化、特色化发展的趋势。“十三五”期间,以粉末为原料的冲调模式逐渐被市场所淘汰,线下直饮式的奶茶饮品市场规模迅速扩大。自2010年以来,一种有别于传统茶叶和瓶装即饮茶的新式茶饮产品逐渐步入茶业消费市场。这些新式茶饮产品突破了传统茶饮制作和消费边界,以材质天然、设计时尚、现场制作和即饮方便等特点,满足了年轻一代消费者的需求,其产业得到快速发展。据统计,截至2020年底我国新式茶饮市场规模突破千亿元大关,成为继传统杯泡热饮、工业化瓶装即饮茶之后的第三大茶叶消费方式[102]。

新式茶饮是指以茶叶及制品为主要原料,以鲜奶或奶制品、水果、糖、谷物、酒及香料等为辅料,经现场提取和调配制成的茶饮。其主要包括奶茶、水果茶、纯茶、抹茶、混合茶等系列茶饮品。为满足年轻一代消费群体的需求,新式茶饮类型居多、设计时尚,且其发展与迭代速度较快。新式茶饮的发展不仅满足了新时代茶叶消费市场的个性化需求,同时也为培养新一代的饮茶群体提供良好方案。

4、茶食品加工进展

茶食品是一类利用超微茶粉、抹茶、茶汁或茶叶提取物等原料,配以其他可食材料加工而成的食品。随着经济社会发展,茶食品因其健康、天然、绿色等特性在我国快速发展,成为茶叶深加工利用的一个重要发展方向。“十三五”期间,超微茶粉在食品上应用的技术突破以及各类新产品的开发,推动了茶食品行业的持续发展。超微茶粉(抹茶)外形细腻、粒径较小且分布均匀、色泽翠绿,作为配料已逐渐代替速溶茶粉或茶水提物,广泛应用于食品、化妆品和医疗行业。超微茶粉(抹茶)的分散性[103]、流动性和稳定性差是影响其在食品中广泛应用的主要难题。针对抹茶等超微茶粉在应用时易发生粘附及团聚现象,通过喷雾流化床造粒机在茶粉表面喷涂亲水性聚合物,对茶粉表面进行改性,可提高抹茶粉的流动性和水分散性。羧甲基纤维素钠、海藻酸钠、黄原胶等食品添加剂,可降低超微茶粉的沉降比,提高茶粉分散稳定性[104]。研究表明通过结构修饰可以提高茶粉的稳定性及利用效率,如采用β-环糊精包埋超微绿茶粉,能够提高茶粉有效成分的溶解度、溶出率、稳定性和生物利用率[105]。研究发现,可利用含锌或含铜化合物置换叶绿素中镁离子,结合烫漂技术,添加酵母微量元素,获得色泽热稳定性高的抹茶粉[106]。我国茶食品种类众多,工艺制作方法各异导致风味特征呈现显著差异。茶食品研发需要对产品配方和制作工艺进行筛选与优化,提高产品的感官风味品质。茶的添加形式、添加量以及茶的类别对茶食品的品质具有重要的影响。茶食品由国外主流食品向传统食品转变,茶月饼、茶面条、茶豆腐等具有中国特色的食品开始进入人们的视野。“十三五”期间,茶食品的品质分析技术从以传统的感官审评为主体的主观评判方式逐渐发展为以质构分析、图像分析和颜色分析等多传感结合的客观评价方式。建立了更系统客观的定性和定量相结合的评价体系,促进茶食品产业的可持续健康发展。

参考文献:

[1] 马建强,姚明哲,陈亮.茶树种质资源研究进展[J].茶叶科学,2015,35(01):11-16.

[2] XIA E H, TONG W, HOU Y, et al. The reference genome of tea plant and resequencing of 81 diverse accessions Provide insights into its genome evolution and adaptation[J]. Molecular Plant, 2020, 13(7): 1013-1026.

[3] ZHANG Q J, LI W, LI K, et al. The chromosome-level reference genome of tea tree unveils recent bursts of non-autonomous LTR retrotransposons in driving genome size evolution[J]. Molecular Plant, 2020, 13(7): 935-938.

[4] ZHANG W Y, ZHANG Y J, QIU H J, et al. Genome assembly of wild tea tree DASZ reveals pedigree and selection history of tea varieties[J]. Nature Communications, 2020, 11(1):693-704.

[5] WANG X C, FENG H, CHANG Y X, et al. Population sequencing enhances understanding of tea plant evolution[J/OL]. Nature Communications, 2020, 11(1): 4447.

[6] Zhang C , Wang M , Gao X , et al. Multi-omics research in albino tea plants: Past, present, and future[J]. Scientia Horticulturae, 2020, 261:108943.

[7] Lai Y S , Li S , Tang Q , et al. The Dark-Purple Tea Cultivar 'Ziyan' Accumulates a Large Amount of Delphinidin-Related Anthocyanins[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2016, 64(13):2719-2726.

[8] 田月月. 黄金芽茶树叶色响应光质的生理特性及机制研究[D].山东农业大学,2020.

[9] 王新超,王璐,郝心愿,曾建明,杨亚军.中国茶树遗传育种40年[J].中国茶叶,2019,41(05):1-6.

[10]WANG R J, GAO X F, YANG J, et al. Genome-wide association study to identify favorable snp allelic variations and candidate genes that control the timing of spring bud flush of tea (Camellia sinensis) using SLAF-seq[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2019, 67(37): 10380-10391.

[11]王新超,王璐,郝心愿,李娜娜,丁长庆,黄建燕,曾建明,杨亚军.茶树遗传育种研究“十三五”进展及“十四五”发展方向[J].中国茶叶,2021,43(09):50-57.

[12]THAKUR R, SHARMA K C, Gulati A. et al. Stress-Tolerant Viridibacillus arenosi Strain IHB B 7171 from Tea Rhizosphere as a Potential Broad-Spectrum Microbial Inoculant [J]. Indian Journal of Microbiology,2017,57(02):195–200.

[13]Purkayastha G D, Mangar P, Saha A, et al. Evaluation of the biocontrol efficacy of a Serratia marcescens strain indigenous to tea rhizosphere for the management of root rot disease in tea [J]. Plos One,2018,13(02):e0191761.

[14]黄小云,黄秀声,韩海东.茶园土壤微生物群落结构研究进展与“茶-草-菌”技术应用展望[J].茶叶学报,2021,62(02):94-99.

[15]王炫清.不同施肥模式对茶园土壤微生物区系及茶叶品质的影响[D].南京农业大学,2016.

[16]Ji L F, Ni K, Wu Z D, et al. Effect of organic substitution rates on soil quality and fungal community composition in a tea plantation with long-term fertilization [J]. Biology and Fertility of Soils,2020,56(05):633–646.

[17]Ma L F, Yang X D, Shi Y Z, et al. Response of tea yield, quality and soil bacterial characteristics to long-term nitrogen fertilization in an eleven-year field experiment [J]. Applied Soil Ecology, 2021, 166:103976.

[18]方雅各,苏有健,廖万有,等.茶园土壤N_2O排放的影响因素及减排措施[J].中国农学通报,2021,37(15):72-77.

[19]姚泽秀.不同植茶年限土壤氮素矿化与微生物群落特征[D].浙江农林大学,2019.

[20]齐蒙,吴慧平,李叶云,等.中国茶园杂草有效名录[J].中国茶叶,2019,41(03):29-35.

[21]林威鹏,凌彩金,郜礼阳,等.茶园杂草防控技术研究进展[J].中国茶叶,2020,42(01):20-28.

[22]孙永明,李小飞,俞素琴,等.茶园不同控草措施效果比较[J].南方农业学报,2017,48(10):1832-1837.

[23]徐华勤,肖润林,宋同清,等.稻草覆盖与间作三叶草对丘陵茶园土壤微生物群落功能的影响[J].生物多样性,2008(02):166-174.

[24]张永志,王淼,高健健,等.间作鼠茅对茶园杂草抑制效果和茶叶品质与产量指标的影响[J].安徽农业大学学报,2020,47(03):340-344.

[25]蒋慧光,张永志,朱向向,等.防草布在幼龄茶园杂草防治中的应用初探[J].茶叶学报,2017,58(04):189-192.

[26]陈宗懋,陈雪芬.茶树病害的诊断和防治[M].上海:上海科技出版社,1990.

[27]静冈县茶业会务所.茶树病虫害防除[M].4版.田中屋印刷所,1983.

[28]Zhao X Z, Zhuo C, Lu Y, et al. Investigating the antifungal activity and mechanism of a microbial pesticide Shenqinmycin against Phoma sp [J]. Pesticide Biochemistry and Physiology, 2018,147:46-50.

[29]Zhao L, Li Y F, Ji C Y, et al. Identification of the pathogen responsible for tea white scab disease [J]. Jouurnal of Phytopathology, 2020,168(01):28-35.

[30]唐美君,郭华伟,姚惠明,等.近30年我国茶树新增病害名录[J].中国茶叶,2019,41(10):14-15,20.

[31]王玉春,刘守安,卢秦华,等.中国茶树炭疽菌属病害研究进展及展望[J].植物保护学报,2019,46(05):954-963.

[32]Zhang G H, Yuan Z J, Yin K S, et al. Asymmetrical reproductive interference between two sibling species of tea looper: Ectropis grisescens and Ectropis obliqua[J]. Bulletin of Entomological Research, 2016, -1:1-8.

[33]Li Z Q, Cai X M, Luo Z X, et al. Geographical Distribution of Ectropis grisescens (Lepidoptera: Geometridae) and Ectropis obliqua in China and Description of an Efficient Identification Method[J]. Journal of Economic Entomology, 2019, 112(01):277-283.

[34]Luo Z X, Li Z Q, Cai X M, et al. Evidence of Premating Isolation Between Two Sibling Moths: Ectropis grisescens and Ectropis obliqua (Lepidoptera: Geometridae) [J]. Journal of Economic Entomology, 2017,110(06):2364-2370.

[35]Luo Z X, Magsi F H, Li Z Q, et al. Development and Evaluation of Sex Pheromone Mass Trapping Technology for Ectropis grisescens: A Potential Integrated Pest Management Strategy[J]. Insects, 2019,11(01):15.

[36]陈宗懋,蔡晓明,周利,等.中国茶园有害生物防控40年[J].中国茶叶,2020,42(01):1-8.

[37]边磊,苏亮,蔡顶晓.天敌友好型LED杀虫灯应用技术[J].中国茶叶,2018,40(02):5-8.

[38]边磊.茶小绿叶蝉天敌友好型黏虫色板的研发及应用技术[J].中国茶叶,2019,41(03):39-42.

[39]Bian L, Cai X M, Luo Z X, et al. Sticky card for Empoasca onukii with bicolor patterns captures less beneficial arthropods in tea gardens[J]. Crop Protection, 2021, 149:105761.

[40]唐美君,郭华伟,葛超美,等. EoNPV对灰茶尺蠖的致病特性及高效毒株筛选[J].浙江农业学报,2017,29(10):1686-1691.

[41]张洪,张孟婷,王福楷,等.4种间作作物对夏秋季茶园主要叶部病害发生的影响[J].茶叶科学,2019,39(03):318-324.

[42]阮建云,马立锋,伊晓云,等.茶树养分综合管理与减肥增效技术研究[J].茶叶科学,2020,40(01):85-95.

[43]伊晓云.茶园有机肥种类与施用比例效果研究[D].中国农业科学院,2021.

[44]Dong F, Hu J H, Shi Y Z, et al. Effects of nitrogen supply on flavonol glycoside biosynthesis and accumulation in tea leaves (Camellia sinensis)[J]. Plant Physiology and Biochemistry, 2019, 138:48-57.

[45]Ma L F, Shi Y Z, Ruan J Y. Nitrogen absorption by field-grown tea plants (Camellia sinensis) in winter dormancy and utilization in spring shoots[J]. Plant and Soil, 2019, 442(1-2):127-140.

[46]向芬,李维,刘红艳,等.氮肥减施对茶园土壤细菌群落结构的影响研究[J].生物技术通报,2021,37(06):49-57.

[47]杨海滨,李中林,徐泽,等.施肥对富硒茶园茶叶硒含量、养分和品质的影响[J].中国农业科技导报,2018,20(05):124-131.

[48]周波,陈勤,陈汉林,等.广东单丛茶区化肥减施增效技术模式研究[J].茶叶科学,2020,40(05):607-616.

[49]马立锋,倪康,伊晓云,等.浙江茶园化肥减施增效技术模式及示范应用效果[J].中国茶叶,2019,41(10):40-43.

[50]Wang Y J, Hu X., Hou Z W, et al. Discrimination of nitrogen fertilizer levels of tea plant (Camellia sinensis) based on hyperspectral imaging[J]. Journal of Science Food Agricultural, 2018,98(12):4659-4664.

[51]Wang Y J, Jin G., Li L Q, et al. NIR hyperspectral imaging coupled with chemometrics for nondestructive assessment of phosphorus and potassium contents in tea leaves[J]. Infrared Physics & Technology, 2020, 108:103365.

[52]Sonobe R, Hirono Y, Oi A. Quantifying chlorophyll-a and b content in tea leaves using hyperspectral reflectance and deep learning[J]. Remote Sensing Letters, 2020, 11(10):933-942.

[53]Ning J M, Sheng M G., Yi X Y, et al. Rapid evaluation of soil fertility in tea plantation based on near-infrared spectroscopy[J]. Spectroscopy Letters, 2018, 51(09):463-471.

[54]潘梅,李光辉,周小波,等.基于机器视觉的茶园害虫智能识别系统研究与实现[J].现代农业科技,2019(18):229-230,233.

[55]赵小娟,叶云,冉耀虎.基于物联网的茶树病虫害监测预警系统设计与实现[J].中国农业信息,2019,31(06):107-115.

[56]陈玉.基于物联网技术的智慧茶园管理系统设计[D].曲阜师范大学,2020.

[57]WANG H J, HUAJ J, JIANG YW, et al. Influence of fixation methods on the chestnut-like aroma of green tea and dynamics of key aroma substances[J/OL]. Food Research International, 2020, 136:109479.

[58]陈佳瑜, 张铭铭, 江用文,等. 电磁滚筒变温/热风耦合干燥技术对绿茶栗香形成的影响[J]. 现代食品科技, 37(2):15.

[59]张铭铭, 江用文, 滑金杰,等. 干燥方式对绿茶栗香的影响[J]. 食品科学, 41(15):9.

[60]Xiao Y, Li M, Liu Y, et al. The effect of Eurotium cristatum (MF800948) fermentation on the quality of autumn green tea[J]. Food Chemistry, 2021, 358(2):129848.

[61]Lin C B , Fei L C , Yy B , et al. Oxygen-enriched fermentation improves the taste of black tea by reducing the bitter and astringent metabolites - ScienceDirect[J]. Food Research International, 2021.

[62]Hou Z W , Wang Y J , Xu S S , et al. Effects of dynamic and static withering technology on volatile and nonvolatile components of Keemun black tea using GC-MS and HPLC combined with chemometrics[J]. LWT- Food Science and Technology, 2020:109547.

[63]Jin G , Wang Y J , Li M , et al. Rapid and real-time detection of black tea fermentation quality by using an inexpensive data fusion system[J]. Food Chemistry, 2021.

[64]罗玲娜. 白茶连续化生产线及LED光质萎凋工艺与品质的研究[D].福建农林大学,2015.

[65]林清霞,项丽慧,王丽丽,杨军国,宋振硕,陈林.萎凋温度对茶鲜叶萎凋失水及白茶品质的影响[J].浙江大学学报(农业与生命科学版),2019,45(04):434-442.

[66]陈建平. 武夷岩茶做青自动化智能化控制关键技术研究及其应用[D].福建农林大学,2017.

[67]魏子淳,林冬纯,于学领,项应萍,林宏政,郝志龙.乌龙茶智能化做青技术研究进展[J].亚热带农业研究,2021,17(01):34-39.

[68]刘盼盼,郑鹏程,龚自明,冯琳,郑琳,高士伟,滕靖,王雪萍,陈军海.青砖茶渥堆工艺优化及风味物质分析[J].中国食品学报,2021,21(08):224-234.

[69]肖力争,刘仲华,李勤.黑茶加工关键技术与产品创新[J].中国茶叶,2019,41(02):10-13+16.

[70]纵榜正. 闷黄通气条件对黄茶感官及滋味化学品质的影响研究[D].浙江大学,2020.

[71]范方媛,杨晓蕾,龚淑英,郭昊蔚,李春霖,钱虹,胡建平.闷黄工艺因子对黄茶品质及滋味化学组分的影响研究[J].茶叶科学,2019,39(01):63-73.

[72]郭向阳,宛晓春.焙火程度对黄大茶挥发性香气成分的影响[J].现代食品科技,2019,35(10):235-245.

[73]Wei Y , Fang S , Jin G , et al. Effects of two yellowing process on colour, taste and nonvolatile compounds of bud yellow tea[J]. International Journal of Food Science & Technology, 2020.

[74]胡欣,卫聿铭,方仕茂,王玉洁,许姗姗,宁井铭.颗粒形绿茶连续化做形技术研究[J].中国茶叶加工,2020(03):27-34.

[75]赖建红,卓超,王绍树,白艳,汤丹. 安吉白茶连续化加工技术推广成效与经验[J]. 中国茶叶, 2016, 38(8):2.

[76]金晶,王岳梁,罗列万.工夫红茶全程连续自动化加工生产线工艺技术与实践[J].中国茶叶加工,2016(06):51-55.

[77]赵进,张越,赵丽清,王士彪,李杰.茶叶揉捻机组自动控制系统设计[J].中国农机化学报,2019,40(02):140-144.

[78]Wang Y , Liu Y , Cui Q , et al. Monitoring the withering condition of leaves during black tea processing via the fusion of electronic eye (E-eye), colorimetric sensing array (CSA), and micro-near-infrared spectroscopy (NIRS) - ScienceDirect[J]. Journal of Food Engineering, 2021, 300.

[79]刘仲华.中国茶叶深加工40年[J].中国茶叶,2019,41(11):1-7,10.

[80]刘仲华,张盛,刘昌伟,等.茶叶功能成分利用“十三五”进展及“十四五”发展方向[J].中国茶叶,2021,43(10):1-9.

[81]沙跃兵, 没食子儿茶素(GC)等三种非表型儿茶素单体化合物标准物质研制. 浙江省,浙江省计量科学研究院,2019-05-08.

[82]薛金金,尹鹏,张建勇,等.植物源多酚氧化酶氧化儿茶素形成茶黄素和聚酯型儿茶素的研究[J].食品工业科技,2019,40(20):76-81.

[83]成都华高生物制品有限公司.一种茶多糖的提取方法:CN109320629A[P].2020-07-24.

[84]信阳师范学院.一种茶多糖的提取方法:CN108250316A[P].2018-07-06.

[85]湘丰茶业集团有限公司,湖南农业大学.一种从茶渣中提取茶多糖的方法:CN111440252A[P].2020-07-24.

[86]福建省安职教育服务有限公司.一种茶多糖的提取方法:CN110862462A[P].2020-03-06.

[87]尹军峰,许勇泉,张建勇,等.茶饮料与茶食品加工研究“十三五”进展及“十四五”发展方向[J].中国茶叶,2021,43(10):18-25.

[88]王秀萍,朱海燕,刘恋.古丈毛尖绿茶冷泡饮用方法初探[J].茶叶学报,2015,56(03):170-178.

[89]POLIKOVSKY M, FERNAND F, SACK M, et al. In silico food allergenic risk evaluation of proteins extracted from macroalgae Ulva sp. with pulsed electric fields[J]. Food Chemistry, 2018, 276:735-744.

[90]赵文净, 刘祖锋. 木瓜蛋白酶对白茶浸提液中茶多酚含量的影响[J].食品研究与开发, 2015, 36(21): 60-62.

[91]ZHU Y B, ZHANG Z Z, YANG Y F, et al. Analysis of the aroma change of instant green tea induced by the treatment with enzymes from Aspergillus niger, prepared by using tea stalk and potato dextrose medium[J]. Flavour and Fragrance Journal,2017, 32(6): 451-460.

[92]饶建平. 固定化单宁酶澄清茶汤工艺条件的研究[J].茶叶学报, 2018, 59(1): 53-56.

[93]龚玉雷. 纤维素酶和果胶酶复合体系在茶叶提取加工中的应用研究[D].杭州:浙江工业大学, 2013.

[94]ZHANG L Z, NI H, ZHU Y F, et al. Characterization of aromas ofinstant Oolong tea and its counterparts treated with two crude enzymes from Aspergillus niger [J/OL]. Journal of Food Processing and Preservation, 2017, 42(2): e13500.

[95]LECLERCQ S, MILO C, REINECCIUS GA. Effects of crosslinking, capsule wall thickness, and compound hydrophobicity on aroma release from complex coacervate microcapsules[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2009, 57 (4): 1426-1432.

[96]蒋艾青, 欧阳晓江.一种铁观音速溶茶粉的加工方法: CN201010578004X[P]. 2011-06-15.

[97]ZHANG Y N, YIN J F, CHEN J X, et al. Improving the sweet aftertaste of green tea infusion with tannase[J]. Food Chemistry, 2016, 192: 470-476.

[98]LIN X R, CHEN Z Z, ZHANG Y Y, et al. Comparative characterization of green tea and black tea cream: Physicochemical and phytochemical nature[J]. Food Chemistry, 2015, 173: 432-440.

[99] IKEDA M, UEDA-WAKAGI M, HAYASHIBARA K, et al. Substitution at the C-3 position of catechins has an influence on the binding affinities against serum albumin[J/OL]. Molecules, 2017, 22 (2): 314. https://doi.org/10.3390/molecules22020314.

[100] LI J J, XIAO Q, HUANGYF, et al. Tannase application in secondary enzymatic processing of inferior Tieguanyin Oolong tea[J]. Electronic Journal of Biotechnology, 2017, 28: 87-94.

[101] FU Y Q, WANG J Q, CHEN J X, et al. Effect of baking on the flavor stability of green tea beverages[J/OL]. Food Chemistry, 2020, 331: 127258.

[102] 尹军峰.新式茶饮业现状与发展趋势[J].中国茶叶,2021,43(08):1-6.

[103] IKO S, RYOHEI M, SHIN-ICHIRO K, et al. Novel method for mproving the water dispersibility and flowability of fine green tea owder using a fluidized bed granulator[J]. Journal of Food Engineering, 2017, 206: 118-124.

[104] LI Y, XIAO J H, Tu J, et al. Matcha-fortified rice noodles: Characteristics of in vitro starch digestibility, antioxidant and eating quality[J/OL]. LWT-Food Science and Technology, 2021,149: 111852.

[105] 蔡浩锋. 绿茶微粉及有效成分环糊精超分子研究[D]. 南京: 南京师范大学, 2017.

[106] 安琪酵母股份有限公司. 一种色泽热稳定的抹茶的制备方法和应用: CN112515012A[P]. 2021-03-19.

来源:茶业管理评论

如涉及版权问题请联系删除

黄 茶

传承千年茶文化,传播健康饮茶理念

黄茶是中国特产。其按鲜叶老嫩芽叶大小又分为黄芽茶、黄小茶和黄大茶。黄芽茶主要有君山银针、蒙顶黄芽和霍山黄芽;如沩山毛尖、泉城红、泉城绿、平阳黄汤等均属黄小茶;而安徽皖西金寨、霍山、湖北英山和广东大叶青则为黄大茶。黄茶的品质特点是“黄叶黄汤”。湖南岳阳为中国黄茶之乡。

黄茶属轻发酵茶类,加工工艺近似绿茶,只是在干燥过程的前或后,增加一道“闷黄”的工艺,促使其多酚叶绿素等物质部份氧化。其加工方法近似于绿茶,其制作过程为:鲜叶杀青揉捻—— 闷黄、干燥。黄茶的杀青、揉捻、干燥等工序均与绿茶制法相似,其最重要的工序在于闷黄,这是形成黄茶特点的关键,主要做法是将杀青和揉捻后的茶叶用纸包好,或堆积后以湿布盖之,时间以几十分钟或几个小时不等,促使茶坯在水热作用下进行非酶性的自动氧化,形成黄色。

中文名

黄茶

黄色来源

制茶过程中进行闷堆渥黄

分 类

黄芽茶、黄小茶和黄大茶

特 点

黄叶黄汤

代 表

霍山黄芽

产 地

安徽霍山县

目 录

一、

历 史 沿 革

二、

初 制 原 理

三、

制 作 工 艺

制作特点

制作过程

四、

品 种 分 类

品种

分类

五、

黄 茶 特 征

六、

冲 泡 茶 艺

七、

价 值 功 效

保健作用

功效

八、

存 储 方 法

九、

黄 茶 术 语

黄茶自古至今有之,但不同的历史时期,不同的观察方法赋予黄茶概念以不同的含义。历史上最早记载的黄茶概念,不同现今所指的黄茶,是依茶树品种原有特征,茶树生长的芽叶自然显露黄色而言。如在唐朝享有盛名的安徽寿州黄茶和作为贡茶的四川蒙顶黄芽,都因芽叶自然发黄而得名 。

在历史上,未产生系统的茶叶分类理论之前和在众多消费者中,大都凭直观感觉辨别黄茶。这种识别黄茶的方法,混淆了加工方法和茶叶品质极不相同的几个茶类,涉及到很多种品质各异的茶叶。如上面所说的因鲜叶具嫩黄色芽叶而得名的黄茶,而实为绿茶类。还有采制粗老的绿茶,晒青绿茶和陈绿茶;青茶的连心、包种等都是黄色黄汤,很易误认为是黄茶。

绿叶变黄对绿茶来说是品质上的错误,而对黄茶来说,则要创造条件促进黄变,这就是黄茶制造的特点。

研究

黄变的实质,不仅有利于掌握好黄茶闷黄技术,同时对其它茶类制造技术有一定的启示作用。

形成黄茶品质的主导因素是热化作用。热化作用有两种:一是在水分较多的情况下,以一定的温度作用之,称为湿热作用;二是在水分较少的情况下,以一定的温度作用之,称为干热作用。在黄茶制造过程中,这两种热化作用交替进行,从而形成黄茶独特品质。研究黄茶堆积闷黄的实质:湿热引起叶内成分一系列氧化、水解的作用,这是形成黄叶黄汤,滋味醇浓的主导方面;而干热作用则以发展黄茶的香味为主。

1、杀青对黄茶品质的影响

黄茶杀青原理目的与绿茶基本相同,但黄茶品质要求黄叶黄汤,因此杀青的温度与技术就有其特殊之处。

杀青锅温较绿茶锅温低,一般在120℃—150℃。杀青采用多闷少抖,造成高温湿热条件,使叶绿素受到较多破坏,多酸氧化酶、过氧化物酶失去活性,多酚类化合物在湿热条件下发生自动氧化和异构化,淀粉水解为单糖,蛋白质分解为氨基酸,都为形成黄茶醇厚滋味及黄色创造条件。

2、闷黄对黄茶品质的作用

闷黄是形成黄茶品质的关键工序。依各种黄茶闷黄先后不同,分为湿坯闷黄和干坯闷黄。

湿坯闷黄在杀青后或热揉后堆闷使之变黄,由于叶子含水量高,变化快。消山毛尖杀青后热堆,经6—8小时,即可变黄。平阳黄汤杀 青后,趋热快揉重揉堆闷于竹篓内1—2小时就变黄。北港毛尖,炒揉后,覆盖棉衣,半小时,俗称“拍汗”促其变黄。

干坯闷黄由于水分少,变化较慢,黄变时间较长。如君山银针,初烘至六七成干,初色40—48小时后,夏烘至八成干,复色24小时,达到黄变要求。黄大茶初烘七八成干,趁热装入高深口小的篾篮内闷堆,置于烘房5—7天,促其黄变。霍山黄芽烘至七成干,堆积1—2天才能变黄。

总之,尽管各类黄茶堆积变黄有先有后,方式方法各有不同,时间长短不一,但都是闷黄过程,这就是黄茶制法的特殊性。

黄茶的闷黄是在杀青基础上进行的,虽然杀青温度不是太高,但要求达到破坏酶的活性,制止酚类化合物的酶性氧化。如果在杀青初期和杀青后残余酶作用存在的活,只是短暂的,极其有限的,而起主导作用的则是湿热的作用促进叶内化学变化。在闷黄过程中,由于湿热作用,多酚类化合物总量减少很多,特别是C-EGCG和L-EGC大量减少,由于这些酯型儿茶素自动氧化和异构化,改变了多酚类化合物的苦涩味,形成黄茶特有的金黄色泽和较绿茶醇和的滋味。

闷黄过程中,总量减少很多,但水溶性部分减少得较少,这说明多酚类化合物在热的作用下冲酶性氧化与酶促氧化不同。经过杀青后,叶内蛋白质凝固变性与多酚类化合物的氧化产物——茶红素的结合力减弱,从而保留较多的可溶态多酚类化合物。

此外,叶绿素由于杀青、闷黄大量破坏和分解而减少,叶黄素显露,这是形成黄茶黄叶的一个重要变化。

3、干燥

黄茶干燥分两次进行。毛火采用低湿烘炒,足火采用高温烘炒。干燥温度先低后高,是形成黄茶香味的重要因素。

堆积变黄的叶子,在较低温度下烘炒,水分蒸发得慢,干燥速度缓慢,多酚类化合物的自动氧化和叶绿素等其它特在湿热作用下进行缓慢转化,促进黄叶黄汤的进一步形成。

然后用较高的温度烘炒,固定已形成的黄茶品质,同时在干热作用,使酯型儿茶素裂解为简单儿茶素和没食子酸,增加了黄茶的醇和味感。糖转化为焦糖后,氨基酸受热转化为挥发性的醛类物质,组成黄茶香气的重要组分。低沸点芳香物质在较高温度下一部分挥发,部分青叶醇发生异构化,转为清香,高沸点芳香物质由于高温作用显露出来。这些变化综合构成黄茶的香味。

黄茶的品质特点是黄汤黄叶,制法特点主要是闷黄过程,利用高温杀青破坏酶的活性,其后多酚物质的氧化作用则是由于湿热作用引起,并产生一些有色物质。变色程度较轻的,是黄茶,程度重的,则形成了黑茶。

其典型工艺流程是杀青、闷黄、干燥,揉捻是黄茶必不可少的工艺。

1、杀青

黄茶通过杀青,以破坏酶的活性,蒸发一部分水分,散发青草气,对香味的形成有重要作用。

2、闷黄

闷黄是黄茶类制造工艺的特点,是形成黄色黄汤的关键工序。从杀青到干燥结束,都可以为茶叶的黄变创造适当的湿热工艺条件,但作为一个制茶工序,有的茶在杀青后闷黄,有的则在毛火后闷黄,有的闷炒交替进行。针对不同茶叶品质,方法不一,但殊途同归,都是为了形成良好的黄色黄汤品质特征。

影响闷黄的因素主要有茶叶的含水量和叶温。含水量多,叶温愈高,则湿热条件下的黄变过程也愈快。

3、干燥

黄茶的干燥一般分几次进行,温度也比其它茶类偏低。

黄芽茶原料细嫩、采摘单芽或一芽一叶加工而成,主要包括湖南岳阳洞庭湖君山的“君山银针”,四川雅安、名山县的“蒙顶黄芽”和安徽霍山的“霍山黄芽”。

黄小茶 采摘细嫩芽叶加工而成,主要包括湖南岳阳的“北港毛尖”,湖南宁乡的“沩山毛尖”,湖北远安的“远安鹿苑”和浙江温州、平阳一带的“平阳黄汤”。 黄大茶 采摘一芽二、三叶甚至一芽四、五叶为原料制作而成,主要包括安徽霍山的“霍山黄大茶”和广东韶关、肇庆、湛江等地的“广东大叶青”。

黄茶中的名茶有:君山银针、蒙顶黄芽、北港毛尖、鹿苑毛尖、霍山黄芽、沩江白毛尖、温州黄汤、皖西黄大茶、广东大叶青、海马宫茶等。

海马宫茶

海马宫茶产于贵州省大方县的老鹰岩脚下的海马宫乡。

海马宫茶采于当地中,小群体品种,具有茸毛我,持嫩性强的特性。谷雨前后开采。采摘标准;一级茶为一芽一叶初展;二级茶为一芽二叶,三级茶为一芽三叶。

霍山黄芽茶

霍山黄芽观产于佛子岭水库上游的大优坪、姚家畈、太阳河一带,其中以大化坪的金鸡坞、金山头;上和街的金竹坪;姚家畈的乌米尖,即“三金一乌”所产的黄芽品质最佳。

鹿苑毛尖茶

远安县古属峡州,唐代陆羽《茶经》中就有远安产茶这记载。据县志远载,鹿苑茶起初(公元1225)年为鹿苑增寺侧载值,产量甚微,当地村民见茶香味浓,便争于相引种,遂扩大到山前屋后种植,从而得以发展。现已在鹿苑一带创制出一种黄茶类的鹿苑毛尖。

君山银针茶

君山银针与白毫银针不同,不是白茶,与银毫也不同,不是绿茶。他是黄茶中独具一格的名茶。产于湖南省岳阳市君山区洞庭湖边的君山,君山是一个小岛。

路丁茶

山西的路丁茶,是以早期的治疗高血压而闻名,与传统黄茶不同,是以碎,卫生的包装为主。后演变为的高档黄茶,汤色金黄,口感独特,且容易保存,越陈越香醇.路丁茶实为各种天然中草药提取物,天然本草提取物 萃取植物精华。路丁茶让每一个中国人健健康康。《神农本草经》、《唐本草》、《神农本草》都有记录路丁茶的作用。

黄芽茶原料细嫩、采摘单芽或一芽一叶加工而成。主要包括:湖南岳阳洞庭湖君山的“君山银针”,四川雅安、名山县的“蒙顶黄芽”和安徽霍山的“霍山黄芽”。

君山银针

黄芽茶之极品,其成品茶,外形茁壮挺直,重实匀齐,银毫披露,芽身金黄光亮,内质毫香鲜嫩,被誉为“金镶玉”。汤色杏黄明净,滋味甘醇鲜爽,香气清雅。若以玻璃杯冲泡,可见芽尖冲上水面,悬空竖立,下沉时如雪花下坠,沉入杯底,状似鲜笋出土,又如刀剑林立。再冲泡再竖起,能够三起三落。在国际和国内市场上都久负盛名,身价千金(现北京市场零售价每市斤已逾千元)。 君山银针的特点:

1.茶形紧实挺直

2.芽身金黄.色泽润亮

3.香气高

4.汤色杏黄清澈

4.茶味爽甜醇厚

5.叶底嫩黄明亮。

安徽霍山黄芽

亦属黄芽茶的珍品。产于安徽省大别山区的霍山县,霍山茶的生产历史悠久,霍山古属寿州,从唐代起即有生产其所产黄芽既为名茶极品,明清时更被列为宫廷贡品。对此《唐国史补》.《群芳谱》等均有记载。霍山黄芽要求鲜叶细嫩新鲜,一般当天采芽当天制作,分杀青。初烘.摊放.复烘.足烘五道工序,在摊放和复烘后,使其会潮变黄。

霍山黄芽的特点:1.茶形细嫩多亮.形如雀尖 2.茶色嫩黄。 3.香气栗香 4.汤色黄绿清明 5.茶味醇厚有回甘 6.叶底黄亮嫩匀厚实。

四川蒙顶黄芽

产于四川省名山县蒙山。蒙山产茶的历史十分悠久,蒙顶茶自唐至明清,都是有名的贡茶。乃有不少茶馆.茶庄悬挂“扬子江中水,蒙顶山上茶”的对联,可见蒙顶茶影响之深远。每年春分时节开始采制蒙顶黄茶,选择肥壮的芽头一芽一叶初展,经杀青.处包.复炒等八道工序制成。

蒙顶黄芽的特点:1.茶行 扁直,芽毫毕露 2.茶色色泽微黄 3.甜香浓郁 4.汤色黄亮 5 .叶底嫩黄匀亮

黄小茶

采摘细嫩芽叶加工而成。主要包括:湖南岳阳的“北港毛尖”,湖南宁乡的“沩山白毛尖”,湖北远安的“远安鹿苑”,安徽的“皖西黄小茶”和浙江温州、平阳一带的“平阳黄汤”。

湖南岳阳的北港毛尖:岳阳自古以来为游览胜地。其产北港茶在唐代就很有名气。北港发源于梅溪,全长2公里余,因位于南港之北而得名。岳阳市康王乡北港湖一带,是现今的北港毛尖产地。北港毛尖一般在清明后5-6天开采,鲜叶标准为一芽二、三叶,选晴天采摘,不采虫伤叶、紫色叶、鱼叶不带蒂嫩度分特号、1-4号五个档次。

湖南宁乡的沩山白毛尖:产于湖南省宁乡县西部的大沩山,商品销甘肃、新疆等省。沩山白毛尖制造分杀青、闷黄、轻揉、烘焙、拣剔、熏烟六道工序,烟气为一般茶叶所忌,更不必说是名优茶。而悦鼻的烟香,却是沩山白毛尖品质的特点。沩山白毛尖的品质特点是,外形叶缘微卷成块状,色泽黄亮油润,白毫显露,汤色橙黄明亮,松烟香芬芳浓厚,滋味醇甜爽口,叶底黄亮嫩匀。沩山白毛尖颇受边疆人民喜爱,被视为礼茶之珍品。

黄大茶

采摘一芽二、三叶甚至一芽四、五叶为原料制作而成。主要包括:安徽的“皖西黄大茶”,安徽金寨、霍山、六安、岳西和湖北英山所产的“黄大茶”和广东韶关、肇庆、湛江等地的“广东大叶青”。

安徽的皖西黄大茶

皖西黄大茶为安徽霍山、金寨、大安、岳西所产。品质最佳者当数霍山县大化坪,漫水河,金寨县燕子河一带所产,干茶色泽自然,呈金黄,香高、味浓、耐泡。

黄大茶的品质特点是,外形梗壮叶肥,叶片成条,梗叶吉相连形似钓鱼钩,梗叶金黄显褐,色泽油润,汤色深黄显褐,叶底黄中显褐,滋味浓厚醇和,具有高嫩的焦香,黄大茶产品按品质优次分3级6等。

黄大茶大枝大叶的外形在我国诸多茶类中确实少见,已成为消费者判定黄大茶品质好坏的标准。前些年一些茶区也仿制黄大茶,但因外形缺少"大枝大叶",故而"鱼目混珠"。

广东的大叶青

为广东的特产。制法是先萎凋后杀青,再揉捻闷堆。这与其它黄茶不同。产品品质具有黄茶的一般特点。所以也归属共同茶类。其产地为广东省韶关、肇庆、湛江等县市。广东大叶青的品质特点是,外形条索肥壮、紧结、重实,老嫩均匀,叶张完整,显毫,色泽青润显黄,香气纯正,滋味浓醇回甘,汤色橙黄明亮,叶底淡黄。产品分1-5级。

贵州海马宫茶

产于贵州省大方县的老鹰岩脚下的海马宫乡。海马宫茶采于当地中,小群体品种,具有茸毛,持嫩性强的特性。谷雨前后开采。采摘标准;一级茶为一芽一叶初展;二级茶为一芽二叶,三级茶为一芽三叶。海马宫茶属黄茶类名茶。具有条索紧结卷曲,茸毛显露,青高味醇,回味甘甜,汤色黄绿明亮,叶底嫩黄匀整明亮的特点。

黄茶的制作与绿茶有相似之处,不同点是多一道闷堆工序。这个闷堆过程,是黄茶制法的主要特点,也是它同绿茶的基本区别。绿茶是不发酵的,而黄茶是属于发酵茶类。

黄茶有芽茶与叶茶之分,对新梢芽叶有不同要求:除黄大茶要求有1芽4、5叶新梢外,其余的黄茶都有对芽叶要求“细嫩、新鲜、匀齐、纯净”的共同点。按其鲜叶的嫩度和芽叶大小,分为黄芽茶、黄小茶和黄大茶三类。

黄茶因品种和加工技术不同,形状有明显差别。如君山银针以形似针、芽头肥壮、满披毛的为好,芽瘦扁、毫少为差。蒙顶黄芽以条扁直、芽壮多毫为上,条弯曲、芽瘦少为差。鹿苑茶以条索紧结卷曲呈环形、显毫为佳,条松直、不显毫的为差。黄大茶以叶肥厚成条、梗长壮、梗叶相连为好,叶片状、梗细短、梗叶分离或梗断叶破为差。评色泽比黄色的枯润、暗鲜等,以金黄色鲜润为优,色枯暗为差,评净度比梗、片、末及非茶类夹杂物含量。黄大茶干嗅香气以火功足有锅巴香为好,火功不足为次,有青闷气或粗青气为差。评内质汤色以黄汤明亮为优,黄暗或黄浊为次。香气以清悦为优,有闷浊气为差。滋味以醇和鲜爽、回甘、收敛性弱为好;苦、涩、淡、闷为次。叶底以芽叶肥壮、匀整、黄色鲜亮的为好,芽叶瘦薄黄暗的为次。

泡茶茶具

用玻璃杯或盖碗,尤以玻璃杯泡君山银针为最佳,可欣赏茶叶似群笋破土,缓缓升降,堆绿叠翠,有“三起三落”的妙趣奇观。

投茶量

按泡茶具容量置入四分之一茶叶。

水 温

摄氏八十五度

冲泡时间

第一泡:三十秒

第二泡:六十秒

第三泡:二分钟

提神醒脑,消除疲劳,消食化滞等。对脾胃最有好处,消化不良,食欲不振、懒动肥胖、都可饮而化之。

1、黄茶是沤茶,在沤的过程中,会产生大量的消化酶,对脾胃最有好处,消化不良,食欲不振、懒动肥胖、都可饮而化之。

2、纳米黄茶能更好发挥黄茶原茶的功能,纳米黄茶更能穿入脂肪细胞,使脂肪细胞在消化酶的作用下恢复代谢功能,将脂肪化除。

3、黄茶茶根的利用是用来按摩二扇门(无名指本节处)能使微量元素透入穴位,增强穴位磁场产生调节作用,增加脂肪代谢。

4、黄茶中富含茶多酚、氨基酸、可溶糖、维生素等丰富营养物质,对防治食道癌有明显功效。

5、此外,黄茶鲜叶中天然物质保留有85%以上,而这些物质对防癌、抗癌、杀菌、消炎均有特殊效果,为其他茶叶所不及。

包装标准

1. 所有包装材料必须不受杀菌剂、防腐剂、熏蒸剂、杀虫剂等物品的污染,防止引入二次污染。

2. 避免使用非必要的包装材料,避免过度包装。

3. 有机茶产品的包装(含大小包装)材料,必须是食品级包装材料, 主要有:纸板、聚乙烯(PE)、铝箔复合膜、马口铁茶听、白板纸、内衬纸及捆扎材料等。

4. 接触茶叶产品的包装材料应具有保鲜性能(如防潮、阻氧等);无异味, 并不得含有荧光染料等污染物。

5.包装材料的生产及包装物的存放必须遵循不污染环境的原则。因此, 不准用聚氯乙烯(PVC)、混有氯氟碳化合物(CFC)的膨化聚苯乙烯等作包装材料。对包装废弃物应及时清理、分类及进行无害化处理。

6. 各种包装材料均应坚固、干燥、清洁、无异味、无机械损伤等。 各种包装材料的卫生、规格应符合WMB48-1981②《茶叶包装标准》的要求。

7. 推荐使用无菌包装真空包装、充氮包装来包装有机茶叶。

8. 在产品包装上的印刷油墨或标签、封签中使用的粘着剂、印油、墨水等都必须是无毒的。

干茶形状术语

4.1.1 扁直 flat and straight 扁平挺直。

4.1.2 肥直 fat and straight 芽头肥壮挺直,满坡白毫。形状如针。此术语也适用于黄绿茶和白茶干茶形状。

4.1.3 梗叶连枝 whole flush 叶大梗长而相连。

4.1.4 鱼子泡 scorched points 干茶有如鱼子大的突起泡点。

干茶色泽术语

4.2.1 金黄光亮 golden bright 芽头肥壮,芽色金黄,油润光亮。

4.2.2 嫩黄光亮 tender yellow bright 色浅黄,光泽好。

4.2.3 褐黄 auburnish yellow 黄中带褐,光泽稍差。

4.2.4 青褐 blueish auburn 褐中带青。此术语也适用于压制茶干茶、叶底色泽和乌龙茶干茶色泽。

4.2.5 黄褐 yellowish auburn 褐中带黄。此术语也适用于乌龙茶干茶色泽和压制茶干茶、叶底色泽。

4.2.6黄青yellowish blue 青中带黄。

汤色术语

4.3.1 黄亮 yellow bright 黄而明亮。有深浅之分。此术语也适用于黄茶叶底色泽和白茶汤色。

4.3.2 橙黄 orange yellow 黄中微泛红,似桔黄色,有深浅之分。此术语也适用于压制茶、白茶和乌龙 茶汤色。

香气术语

4.4.1 嫩香 tender flavour 清爽细腻,有毫香。此术语也适用于绿茶、白茶和红茶香气

4.4.2 清鲜 clean and fresh 清香鲜爽,细而持久。此术语也适用于绿茶和白茶香气。

4.4.3 清纯 clean and pure 清香纯和。此术语也适用于绿茶、乌龙茶和白茶香气。

4.4.4 焦香 scorch aroma 炒麦香强烈持久。

4.4.5 松烟香 pine smoky flavour 带有松木烟香。此术语也适用于黄茶、黑茶和小种红茶特有的香气。

滋味术语

4.5.1 甜爽 sweet and brisk 爽口而感有甜味。

4.5.2 甘醇 sweet and mellow 味醇而带甜。此术语也适用于乌龙茶、白茶和条红茶滋味 同义词 甜醇

4.5.3鲜醇fresh and mellow 清鲜醇爽,回甘。此术语也适用于绿茶、白茶、乌龙茶和条红茶滋味。

叶底术语

4.6.1肥嫩fat and tender 芽头肥壮,叶质柔软厚实。此术语也适用于绿茶、白茶和红茶叶底嫩底。

4.6.2 嫩黄 tender yellow黄里泛白,叶质嫩度好,明亮度好。此术语也适用于黄色汤色和绿茶汤色、 叶底色泽。