▲安徽黄山茶园

中国是茶叶的故乡,茶资源极为丰富。作为全球最大产茶国家之一,2020年,我国茶叶年产量达298.6万吨;茶叶种植面积已达316.5万公顷,占全球茶叶种植总面积的62.1%。随着市场的逐步扩大,茶叶在生产销售中的质量安全问题备受关注,茶叶检验作为鉴定其质量安全的重要手段,研究它的历史起源与发展具有重要意义。

本文概述了我国茶叶检验的发展历程,以期对今后的茶叶检验工作提供借鉴。

茶叶检验及质量安全事关消费者身体健康和人身安全。茶叶检验,从茶叶成为商品那时起就已开始。中国茶叶检验,自唐宋至今,手段越来越多,对茶叶的质量要求也是千变万化。

茶叶检验包括物理检验和化学检验。物理检验是指采用物理方法来检测茶叶品质的一种手段,一般包括感官检验、粉末碎茶含量检验、茶叶包装检验、茶叶夹杂物检验等;化学检验主要是茶叶内含成分的检验(水分、灰分、多酚类、咖啡碱、氨基酸、香气等)、农药残留量、重金属含量等。

茶叶检验贯穿茶叶的栽种、加工、贸易及科学研究的全过程,是维护茶叶品质和保证茶叶质量安全的重要手段之一。在茶叶生产和贸易中,茶叶检验起着规范和指导作用。根据安全标准推荐的检测方法,按照标准规定的定量限,对茶叶中农残、重金属等安全指标进行检验,可以规范生产加工中农药的使用;通过感官、理化成分检验能够评定茶叶的优劣,保证茶叶在贸易中的品质,促进国内外良好的贸易关系。

1、我国茶叶检验的萌芽时期

在古代,小农经济一直占据主导地位,茶税是政府财政收入的重要来源之一。因此政府重视茶叶贸易中的假茶问题,对于假茶有明确的律法及处罚。

唐朝建中元年,政府开始对茶叶征税;太和九年始行榷茶制,但私茶盛行对政府的税收造成一定损失,也给榷茶制的施行带来挑战,故政府颁布禁止私茶的律法。宋朝出现了制作及售卖假茶的现象,政府加强对假茶的管制。例如,元丰时期实施水磨茶法;建隆时期,李焘《续资治通鉴长编》卷二中记载了首条针对贩卖假茶的律法,此后政府又颁布打击制造假茶的条例。

2、我国茶叶检验的初步发展时期

假茶的出现与泛滥跟政府政策和商品经济有着密不可分的联系。明代茶法最重视茶马贸易,对川陕地区的茶叶贩运立法管控极严,造成不同地区茶价悬殊,因此诱发私茶的泛滥;明初所立茶叶律法,大多与打击私茶贩运相关,针对假茶的立法至弘治以后方才出现;弘治时期,朝官上数道奏议,论及禁异省私茶、假茶等事项;嘉靖朝清理茶法,将弘治时期的奏议刊布通行。清朝道光以后,中国与外国建立贸易往来关系,茶叶贸易成为重要的一项,但其可观的利润也促使假茶的肆虐。综上,各朝代针对假茶虽设置了茶叶相关律法,但这些律法零散且不成体系。

1840年鸦片战争后,不法商贩为扩大利润,大量售卖着色茶、回笼茶和劣质茶叶等掺假茶。英国在18世纪禁止茶叶掺假条例的基础上,于1869年颁布了第一个由议会通过的《食品与饮品掺假法》,中国被迫在与印度等国的竞争中发展茶叶出口检验。1871年,在汉口活动的茶叶六帮自发筹建汉口茶业公所。1890年,张之洞于汉口先行创办茶叶公栈,“既便查色样掺杂之弊”。1896年,户部在以陈炽《振兴商务条陈》的基础上颁行茶照、设立茶政局和茶叶公所。对比中央政府,浙江、福建、台湾等地方政府更有作为,其律令皆侧重处罚力度和没收处理方式,如福州地方政府对贩卖窝屯伪劣茶等行为采取管理惩治行动,“经迭次被获章焚毁从重惩办奸徒,稍知敛迹,南台税厘统局,已出示严禁,如有造作贩卖及窝屯等事,立即照律治罪”。1900年,南台税厘统局发布公告重申禁止伪劣茶,并告知商户严禁制售,同时以奖励形式鼓励民众检举告发制售伪劣茶者。此前茶叶检验仅作为一项茶叶出口的程序存在,且多以有经验的茶师品尝为主,并无详细规定客观的检验方法和标准。直至1905年,清政府颁行《茶叶改良章程》,对茶叶种植与生产的各个程序做出了规定,以保证茶叶的卫生与品质。

从总体趋势来看,这段时期茶叶检验的发展缓慢,仅涉及茶叶掺假问题,而无其他检验标准。

1、茶叶检验的快速发展时期

1911年,为推动社会经济复苏与秩序建立,政府开始设置机构并制定标准,对出口茶叶进行检验,有效改善了中国茶叶贸易在国内外市场中的声誉和经济地位。1914年,农商部部长张骞拟定《拟具整理茶叶办法并检查条例呈》和《茶叶检查条例》,奠基了中国茶叶检验制度的基础。1915年浙江温州设立了第一个由茶商自发组织的地方性检验试点——永嘉茶叶检验处,作为中国地方性出口茶叶检验工作的开始。1923年台湾总督府设立茶叶检验所,是中国正式办理茶叶出口检验的标志。

1931年,中央实业部批准了第一个由官方制定并实施的出口茶叶检验条例——《出口茶叶检验规程》,条例中设置了茶叶出口的各项标准及检验程序,其中规定绿茶暂以平水夏茶八号珠为最低标准;红茶暂以湖南次红为最低标准;其他各种茶,香味相当即可。水分以8.5%为合格,灰分以5%~7%为合格。随后,上海、汉口两地商检局相继根据实业部后续发布的《茶叶检验实施细则》实施检验,这标志着全国性茶叶出口检验的开始。1932年茶叶检验标准更加详细,主要对不同茶类的水分做出了不同规定,更加切合实际。1933~1935年间茶叶检验标准大致与1932年类似。1935年实业部公布了《商品检验局茶叶检验施行细则》,扩大了不合格茶叶的范围,对人为因素造成的茶叶品质的破坏进行限制。1936年上海、汉口商检局对茶叶检验标准条例重新厘定。1937年的茶叶检验标准在茶叶品质最低标准、取缔着色茶等方面都进一步完善,颁布了《经济部商品检验局茶叶检验实施细则》和《着色茶叶取缔办法》。至此,茶叶检测体系初具雏形,并一直沿用到新中国成立后。

1936年,全国经济委员会召开全国茶叶技术会议,提议实行茶叶产地检验,颁布《实业部茶叶产地检验规程》10条。1937年茶叶产地检验监理处于上海设立,并在浙江、安徽、江西设立产地检验办事处。同年,广州商检局在福州、厦门设立商检处,并在福鼎设立办事处。但由于抗日战争的爆发,茶叶产地检验及出口检验工作受阻,于1938年改由各省办理。

2、茶叶检验的低靡时期

1941年太平洋战争爆发,茶叶外销受阻,茶叶检验告停,茶叶产区各自为政,矛盾混乱。抗战结束后,各地商品检验局逐渐恢复,出口检验亦由出口检验局办理;1946年解放战争爆发,茶叶出口萎靡不振。解放后又遭帝国主义封锁,茶叶出口更加困难,夹缝中求生存,茶叶检验发展缓慢。

3、茶叶检验的复苏时期

1949年,中华人民共和国成立,国家百废待兴。1950年,中央贸易部在北京召开第一届全国商品检政会议,制订了全国统一的出口茶叶检验暂行标准,决定恢复茶叶产地检验,并拟订《茶叶产地检验暂行办法》。由此,在党和政府的领导和重视下,茶叶检验工作开始复苏。1951年,上海商品检验局举办全国茶检业务集训,统一技术人员的评检、检验技术和操作规程。1952年,我国决定禁绝着色茶叶。1954年,中国茶业公司福建省公司和福州商检处厦门联合召开会议,规定红茶、绿茶、乌龙茶以及花茶的出口检验标准。

自1950年制订出口茶叶检验暂行标准以来,外贸部先后于1952、1955、1960年对其进行修订。1955年,将适用茶类删去砖茶,增列花茶类和白茶类。1962年,《输出茶叶检验暂行标准》正式施行,成为建国以来较为全面的一部茶叶标准。该标准规定了绿茶、红茶、乌龙茶、花茶的水分、灰分、粉末含量指标及包装要求。1963年外贸部商检局召开茶叶检验工作会议,主要对某些特种化验项目的检验方法进行明确规定。1964年,对外贸易部将乌龙茶、花茶增列为法定检验的出口商品。

自1950年恢复茶叶产地检验,贸易部商检局发布《茶叶产地检验暂行办法》以来,贸易部商检局在核定实施产地检验的地区分别设立工作站。如上海商检局先后在浙江、安徽、福建等主要产茶省分别设立工作站、驻厂小组和驻厂员;汉口商检局在江西、湖南、湖北等省份设立工作站或驻厂检验小组。此时,产地检验工作主要由商检局设立的检验机构负责,检验项目以输出检验规定为准,但茶叶粉末、水分两项比原标准提高10%。1958年,对外贸易部将茶叶产地检验工作移交给各省茶叶公司和各地茶厂自行办理,部分商品检验局将出口茶叶原始检验工作移交给口岸公司办理。

建国后,茶叶检验工作总体发展平稳。

1、茶叶检验相关机构及政策的完善

改革开放初期,茶叶检验工作围绕商业部杭州茶叶加工研究所(现为中华全国供销合作总社杭州茶叶研究院)、中华人民共和国农业部、国家质量监督检验检疫总局、各地方商检局等机构展开。1980年,出口茶叶原始检验工作再次改由各口岸商检局自行办理。1981年对外贸易部和国家商检总局下达《部暂行标准——茶叶》(WMB48—81)及《出口茶叶取样、检验皙行技术规程》,对出口茶的茶类、等级划分、感官指标、理化指标均作出具体规定。同时,国家商检总局下达《出口茶叶检验工作试行细则》,加强茶检工作的科学管理。自此,各地在国家商检总局的领导下对出口茶叶展开了有条不紊的检验工作,为完善我国茶叶检验体系做出了重要的贡献。

为全国茶叶检验工作的开展更加符合实际情况,提高其约束性、操作性和公认性,对外贸易部和国家商检局在1987年至1990年组织召开多次全国茶检工作会议及专家座谈会,对出口茶叶感官审评评分方法标准及《部暂行标准—茶叶》执行情况、卫生注册等问题进行讨论。1989年,第七届全国人大常委会通过了《中华人民共和国进出口商品检验法》,标志着我国商检工作进入了法制管理的新阶段,茶叶检验同样受此法律的管理,成为由国家强制保障实施的行为规范。

1988年,国家茶叶质量监督检验中心(现更名为国家茶叶质量检验检测中心,隶属于中华全国供销合作总社杭州茶叶研究院)成立,是经国家质量监督检验检疫总局授权、国家认证认可监督管理委员会资质认定的唯一法定的国家茶叶检验机构,并于1998年通过国家实验室认可,能出具得到国际实验室认可、合作组织(ILAC)成员国相关机构承认的检验报告。

1998年,中国商品检验局、中国卫生检疫局、中国动植物检疫局三个机构合并组建国家出入境检验检疫局,统筹并细化各项茶叶进出口检验工作。次年,国家出入境检验检疫局召开全国进出口茶叶检验检疫监管工作会议,对进出口茶叶检验监督管理办法、进出口茶叶残留物质检验监管计划等方面进行了深入的讨论研究。2000年国家出入境检验检疫局卫生监管司召开出口茶叶农残检测工作专家组会议,起草《关于进一步加强出口茶叶卫生检验监督管理的通知》及有关文件。

21世纪初期,茶叶产地检验及生产许可证审查制度和机构进一步完善。2001年,农业部正式推行“无公害食品行动计划”,实行产地认定和产品认证制度,并于2002年和2003年相继颁布了“无公害茶叶”和“有机茶”的农业行业标准及检验要求。2004年,《中华人民共和国进出口货物原产地条例》于国务院常务会议通过,自次年起施行。同时,国家质检总局下发了《关于印发糖果制品、茶叶等13类食品生产许可证审查细则的通知》,决定自2005年起对茶叶等13类食品实施食品质量安全市场准入制度,并逐年完善细则内容,提高各地茶叶在国内外茶叶市场中的门槛。2005年,国家质检总局发布《关于对出口茶叶种植基地实行检验检疫备案管理的通知》,规定茶叶的原料必须直接来自于在检验检疫机构备案的种植基地,对输入欧盟、日本的茶叶自2006年起生效,对其他出口茶叶自2008年起生效。2006年,国家质检总局发布《茶叶生产许可证审查细则》,详细规定了26项茶叶产品质量检验项目。

2009年,《中华人民共和国食品安全法》的颁布与实施标志着我国食品安全工作进入一个崭新的阶段。2012年,浙江、湖南、福建出入境检验检疫局共同发布《进出口茶叶检验规程》,规定进出口茶叶抽样、检验和检验结果的判定规则及处置,并沿用至今。2018年,国务院机构改革方案中不再保留国家质检总局,茶叶检验工作自此明确划分为以下三块内容:国家市场监督管理总局主要承担茶叶抽检、检验检测机构能力验证、茶叶生产许可审查等工作;海关总署主要负责出入境卫生检疫和出入境动植物及其产品检验检疫、进出口商品法定检验等工作;国家知识产权局负责茶叶原产地地理标志管理。2021年,农业农村部、国家市场监督管理总局、中华全国供销合作总社联合印发《关于促进茶产业健康发展的指导意见》,指出“十四五”时期,将通过六大举措力促茶产业健康发展,其中包括强化引导、监管服务,严格市场准入等措施。

综上,中国茶叶检验已建成全方位、全覆盖、全参与的机构及政策体系,对中国茶叶内外贸易蓬勃发展提供了指导和保障。

2、茶叶理化检验指标及方法的更新

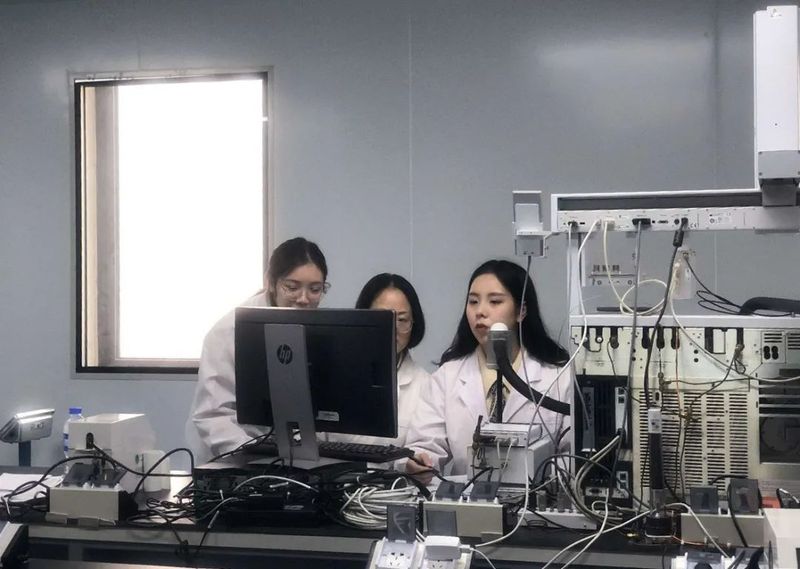

茶叶理化指标检测手段在科学方法的指引下不断更新。从国家标准层面演变,1983年,上海进出口商业检验局、中国农业科学院茶叶研究所、商业部杭州茶叶加工研究所研究联合制定13项茶叶理化检测方法标准,于1987年开始实施。该标准主要包括茶叶取样、磨碎试样的制备及其干物质含量、水分、水浸出物、总灰分、水溶性灰分和水不溶性灰分、水不溶性灰分碱度、酸不溶性灰分、粗纤维、粉末和碎茶含量、咖啡碱、茶多酚、游离氨基酸总量等测定。其中理化成分的测定方法随着研究的深入快速更新,例如水分的测定方法在1983年仅规定一种测定方法,即103℃±2℃恒重法(仲裁法);2002年,国家标准《茶水分测定》更新,将茶叶烘干时间由6h改为4h;2013年,在2002年的基础上增加了120℃烘干法(快速法)作为茶叶中水分测定的第二种方法。2016年,《茶水分测定》并入GB5009.3—2016《食品安全国家标准食品中水分的测定》,规定茶叶中水分测定的方法有四种,分别为直接干燥法、减压干燥法、蒸馏法和卡尔·费休法。1987年,茶叶中咖啡碱、茶多酚、游离氨基酸等理化成分测定标准首次发布。其中,咖啡碱的测定方法在2002年修订,在原有基础上增加了高效液相色谱法,随后在2013年完善,拓宽了标准的适用范围。茶多酚的测定方法标准先后在2002年、2008年、2018年修订,其中2008年修订变化最大,将茶多酚总量的测定方法由酒石酸亚铁法修改为福林酚比色法,增加了用高效液相色谱法测定儿茶素含量的方法。茶叶中氨基酸的测定标准自1987年游离氨基酸总量的测定方法发布,曾先后在2002年、2013年对其标准格式及内容加以完善。

商检出口标准的变化,1986年,国家进出口商品检验局发布出口茶叶抽样、粉末、碎茶含量等11项进出口茶叶理化检验方法标准,于1987年开始实施。其中进出口茶叶抽样方法、茶叶包装检验和茶叶重量鉴定等标准现行有效,水分、总灰分、水溶性灰分和水不溶性灰分、酸不溶性灰分等相关标准于2017年被食品安全国家标准替代。

为满足国内外茶叶市场的发展需求和食品质量与安全的高标准,茶叶中多酚类物质、氨基酸类物质组分分析的测定方法应运而生。目前常用的检测咖啡碱、茶多酚、儿茶素和游离氨基酸的方法如下:咖啡碱的测定方法主要包括气相色谱法、液相色谱-质谱联用法、分光光度法、近红外光谱法、波层扫描法等;茶多酚的测定方法包括分光光度法、电化学分析法、光谱分析法、质谱法、色谱分析法等;儿茶素的测定方法主要有高效液相色谱法、薄层色谱法、气相色谱法等;游离氨基酸总量的测定方法主要有茚三酮比色法,测定氨基酸组分的方法有柱后衍生离子交换色谱法、柱前衍生高效液相色谱法、ACCQTag法、毛细管电泳法、气相色谱法、液相色谱-质谱联用法、液相色谱-蒸发光散射检测器法等。

总体而言,茶叶中理化指标的检测方法不断完善,并朝着更准确、快速、高效、简便的方向发展。

3、茶叶检验标准的健全(包括判定标准和方法标准)

1979年,中央卫生部下达全国食品卫生科研规划增加茶叶卫生标准制定研究项目的任务,至此开启新中国后茶叶卫生标准的建设。1981年制定GHn144—1981《绿茶、红茶卫生标准》,经修订于1988年发布GB9679—1988《茶叶卫生标准》。此次修订取消了重金属砷的检测项目,将其并入GB9674—1988《食品中污染物的限量》标准。1988年,我国率先提出以茶汤中残留量作为“有效风险量”的概念,于2016年在第48届国际食品法典农药残留委员会会议上获得通过。

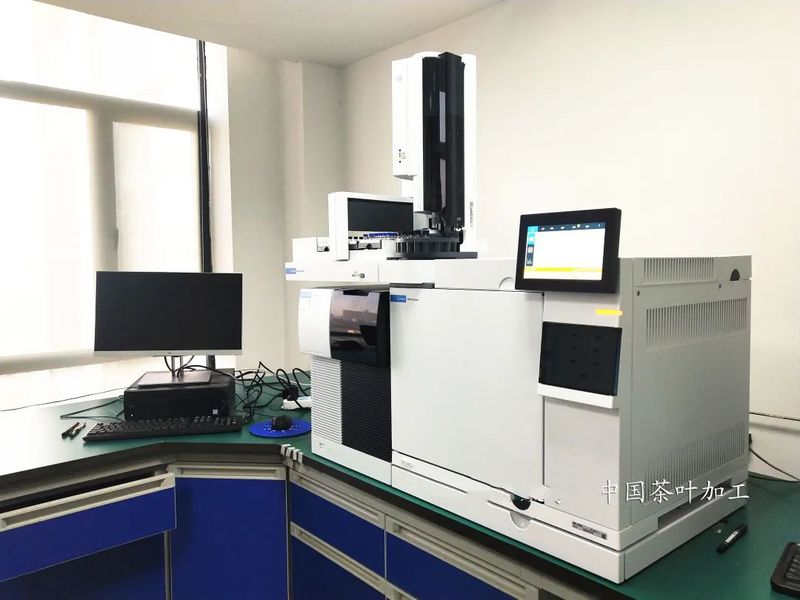

自20世纪70年代开始,农药残留是茶叶质量安全中最受关注的检测项目,其次是重金属。早在1972年,政府即下令禁止茶园使用六六六、滴滴涕;1984年,我国停止生产、销售、使用六六六、滴滴涕,开启了高毒高残留农药的禁用。90年代,我国规定在茶树上禁止使用的农药达20多种。至2020年,我国禁止在茶树中使用的农药和化学品多达59种。加入WTO后,我国对茶叶中农药检测要求不断提高,2005版食品安全国家标准GB2763中涉及茶叶的农残限量仅9项,经2012年、2014年、2016年、2019年、2021年五次修订,最新版GB2763—2021涉及茶叶的农残种类高达106种。目前,我国农残限量标准已领先于世界上其他发展中国家。我国茶叶农残检测技术始于20世纪70年代初期,采用薄层层析法分析亚胺硫磷、乐果等有机磷农药。上世纪80年代,气相色谱法和液相色谱法是农残分析的主流技术,主要用于检测茶园中广泛使用的有机氯农药和拟除虫菊酯农药。自进入21世纪以来,色谱-质谱串联技术成为茶叶农药残留监测、残留行为与风险评估研究的主要手段。现阶段,茶叶农残检测技术相对完善,针对气相色谱—质谱联用法的GB23200.113—2018提供了植物源性食品中208种农残的检测方法,而GB23200.13—2016和GB23200.121—2021都采用液相色谱—质谱联用法,在茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定基础上再次补充,且共同适用。目前,茶叶中农残速测技术主要包括ELISA法、基于量子点横向流动免疫分析法、离子迁移谱法、表面增强拉曼光谱法。

2005年,随着GB9679—1988《茶叶卫生标准》的废止,茶叶重金属指标并入GB2762—2005《食品中污染物限量》,该标准取消了对铜含量的要求,并对重金属铅的指标进行适当放宽,新增了稀土限量指标。其后又在2017年发布的《食品安全国家标准食品中污染物限量》中取消了茶叶中稀土的限量指标。目前涉及到茶叶重金属有害物质的限量标准主要是食品安全国家标准GB2762—2017《食品安全国家标准食品中污染物限量》、农业部标准NY659—2003《茶叶中铬、镉、汞、砷及氯化物限量》及NY/T288—2018《绿色食品茶叶》,涉及的重金属限量分别为铅5.0mg/kg、铬5.0mg/kg、镉1.0mg/kg、汞0.3mg/kg、砷2.0mg/kg。

《茶叶卫生标准的分析方法》于1985年首发,经1996年和2003年两次修订,规定茶叶中砷、铅、铜的测定方法参照食品中的测定方法进行。2008年,国家质量监督检验检疫总局颁布进出口行业标准《进出口茶叶中铅、砷、镉、铜、铁含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》,规定了茶叶中以上重金属含量的电感耦合等离子体原子发射光谱法测定方法,该标准于2017年并入GB5009.268—2016《食品安全国家标准食品中多元素的测定》,规定了食品中多元素测定的电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)和电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)。2013年,国家标准化管理委员会、国家质量监督检验检疫总局发布GB/T30376—2013《茶叶中铁、锰、铜、锌、钙、镁、钾、钠、磷、硫的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法》,该标准规定了运用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定茶叶中铁、锰、铜等10种重金属的含量。目前,比较常用的重金属前处理法是微波消解法,也有研究采用酸提取法、悬浮液直接进样法、超声辅助液相微萃取法等。重金属的检测方式主要有原子光谱法、电感耦合等离子体质谱法、液相色谱法、电化学法、试纸法、能量色散X射线荧光光谱法术和激光诱导击穿光谱技术等。

在茶叶安全监督管理中,食品添加剂的非法添加和使用不当受到高度重视。在2001年农业标准NY5017—2001《无公害食品茶叶》中规定,各类无公害茶叶不得添加任何人工合成的化学物质和香味物质。按照GB2750—2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》规定,茶叶生产不允许使用食品添加剂,不得添加非食品原料或食品添加剂以外的化学物质。因此,使用铅铬绿、柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、亮蓝等着色剂或其他工业染料等加工茶叶均属违法。在国家食品药品监督管理局组织的国家茶叶监督抽检检验细则中对茶叶中的外加色素(着色剂)的检测方法采用GB5009.35—2016《食品安全国家标准食品中合成着色剂的测定》。目前,检测茶叶中添加剂的方法主要是高效液相色谱法,检测工作主要包括两部分,一是样品的前处理,即合成着色剂的提取、净化,二是上机分析和测定。

与食品添加剂相同,20世纪80年代对茶叶中微生物的检验大多参考食品检测标准,如GB/T4789.2—1984《食品卫生微生物学检验菌落总数计数》、GB/T4789.3—1994《食品卫生微生物学检验大肠杆菌测定》和GB/T5009.1—1996《食品卫生检验方法理化部分总则》。2001年,农业部发布NY/T456—2001《茉莉花茶》,规定茉莉花茶中大肠杆菌菌群数不得超过500MPN/100g(mL)。2004年农业部发布标准NY5244—2004《无公害食品茶叶》,规定茶叶中检测的大肠杆菌菌群数不得超过300MPN/100g(mL)。2008年,国家质量监督检验检疫总局发布GB/T22111—2008《地理标志产品普洱茶》,规定茶叶中检测的大肠杆菌菌群数不得超过300MPN/100g(mL),同时要求不得检测出沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌等致病菌。而对于黑茶品质特征形成具有重要作用的有益菌落,如茯砖中的冠突散囊菌,也有相关标准规定其最低含量。2013年,国家质量监督检验检疫总局发布GB/T9833.3—2013《紧压茶第3部分:茯砖茶》,要求茯砖中检测出的冠突散囊菌含量不得低于20×104CFU/g。目前,我国食品安全标准中涉及微生物的指标主要有菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母、致病菌等,对于不同食品其指标限量值不同。国家标准中检测茶叶微生物的方法主要有GB4789.2—2016《食品安全国家标准食品微生物学检验菌落总数测定》、GB4789.3—2016《食品安全国家标准食品微生物学检验大肠菌群计数》、GB4789.15—2016《食品安全国家标准食品微生物学检验霉菌和酵母计数》等。

总体来说,我国农药残留检测方法由一开始的单项检测逐步向高通量分析方向发展,茶叶农药残留检测指标向多农残、高效率的方向不断完善;我国重金属检测起步较晚,目前的检测还比较依赖高精密仪器,未来应该考虑根据不同的需求选择合适的检测方式。另外,微生物检测项目和方法逐步增加,同时对有益和有害菌落的含量分别进行了限制,未来需从增菌培养、快速检测技术和设备等方面持续加强对食品的微生物检验。

茶叶检验旨在更好地发展生产和促进贸易,它对鉴定茶叶品质好坏和提高茶叶品质具有重要的作用。中国的茶叶检验在发展过程中,从早期的零散、无体系发展到如今的较为完善的茶叶检验体系。今后随着科学技术的不断向前发展,茶叶的检验手段必将更为简便易行、先进可靠,向着科学化、系统化、规范化不断迈进。

作者简介:

安琪

安徽农业大学硕士研究生,主要研究方向为茶叶审评与品质调控,先后以第一作者和共同作者发表学术论文7篇,参与国家自然科学基金项目(绿茶新鲜度的风味感官表征及化学基础研究)以及大学生创新创业训练计划项目。

导师简介:

戴前颖

安徽农业大学教授,硕士研究生导师,一级评茶师,考评员,安徽茶产业体系专家,主要从事茶叶感官审评与品质调控方面的教学、科研工作。先后主持了国家基金2项、安徽省重大攻关项目1项、安徽省重点研发项目1项、安徽省质量工程精品资源共享课程项目1项、安徽省质量工程大规模在线开放课程项目1项,主持制定安徽省地方标准2项;参与了国家重点研发计划2项、973项目、星火计划项目等,参与制定了国家标准2项,在国内外期刊上发表论文30余篇,申请专利并获授权4项。

具体内容详见《中国茶叶加工》杂志,2022年第2期文章《中国茶叶检验发展概述》,页码:56-62,作者:安琪,张莹,肖明霁,邱桐,陈颖琦,张沥元,王悦悦,戴前颖*。

来源:中国茶叶加工,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

标准化工作是支撑和引领经济社会发展的重要技术基础,是促进科技成果转化为生产力的有效途径。茶叶的标准化工作是中国茶产业健康持续发展的基础,增强茶叶市场竞争能力的重要保证。近年来,随着我国标准化战略的实施,《中华人民共和国标准化法》的修订以及《国家标准化发展纲要》的发布,我国的茶叶标准工作取得长足进步。在国内标准化领域,逐步形成了以国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、企业标准相协调,覆盖茶叶种植、加工、包装、流通全过程的全产业链的标准体系。在国际上,随着我国综合国力和国际影响力的提升,国际标准化工作也逐步实现了一个又一个突破,逐渐由参与走向主导。

▲ 浙江武义高山茶园

01

国内标准化工作

1、国家标准

我国的茶叶标准化工作始于20世纪50年代起,主要是针对出口茶建立了多套商品茶实物标准样,商检部门统一对照实物标准样进行检验出口;70年代起,供销系统建立了用于各类茶叶收购的毛茶实物标准样;80年代起,国家、有关部门和地方逐步发布、实施了各类茶叶的标准。随着行业发展的需要,2008年成立全国茶叶标准化技术委员会(以下简称全国茶标委)开始系统全面的推进茶叶标准化体系建设。目前茶叶相关的国家标准根据技术归口管理部门的不同,可以大致分强制性国家标准、地理标志产品推荐性国家标准、全国茶标委归口的推荐性国家标准,逐步形成了以茶通用标准、茶类标准和再加工茶标准三个层次的基础标准、食品安全与标签标准、质量标准和方法标准相协调的国家茶叶标准体系。

(1)强制性国家标准

茶叶相关的强制性国家标准主要包括食品安全国家标准如GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 7718—2011《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》;食品安全检测方法标准如GB 23200系列的农药残留量测定方法、GB 5009.268 《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》、GB 5009.3《食品安全国家标准 食品中水分的测定》、GB 5009.4《食品安全国家标准 食品中灰分的测定》。其他强制性相关标准如GB 23350《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》、GB 11767《茶树种苗》、GB 19965《砖茶含氟量》等。

其中与茶叶食品安全紧密相关的GB 2762污染物限量标准和GB 2763 农药最大残留限量标准经历多次修订,GB 2762—2017取消了茶叶中稀土限量要求,2017版和2022版均规定了茶叶中污染物铅的限量为5.0 mg/kg;GB 2763从2005版中对茶叶规定了9项农残限量(附录中对茶叶只规定红茶、绿茶),到2021版中对茶叶规定了106项(包含附录中饮料类农残36项限量指标),GB 2763.1—2022即将实施,不仅限量指标的数量有明显增加,覆盖的农药种类更加全面且限量值要求加严,最新的标准已包括杀虫剂、除草剂、杀菌剂、生物农药等,基本覆盖了目前在茶树上登记使用的农药以及禁限用农药种类,也基本覆盖了国际食品法典(Codex Alimentarius Commission, CAC)涉茶农残限量以及出口欧盟、日本安全标准中高风险项目,为中国茶叶国内和国际贸易提供了重要保障。

(2)地理标志产品推荐性国家标准

茶叶相关地理标志产品标准均为推荐性国家标准,其适用范围主要是地理标志保护区范围内生产的茶叶产品。

现行有效的茶叶地理标志产品标准有18项,主要为一些有地理标志保护区域的地方名茶,如龙井茶、蒙山茶、武夷岩茶、洞庭(山)碧螺春茶、黄山毛峰茶、安溪铁观音、狗牯脑茶、太平猴魁茶、安吉白茶、乌牛早茶、雨花茶、庐山云雾茶、永春佛手、政和白茶、普洱茶、坦洋工夫、崂山绿茶、信阳毛尖茶等。

▲ 南京雨花茶

国家地理标志产品标准标龄一般达10年以上,部分技术内容已不太适应产业发展的需求。目前茶叶地理标志产品国家标准主要由全国知识管理标准化技术委员会地理标志分技术委员会进行归口管理,部分标准也在持续推动修订工作。

(3)全国茶标委归口的推荐性国家标准

全国茶标委自2008成立以来,系统评价、清理和组织完善茶叶国家标准,初步建立和完善了我国的茶叶标准体系,构建了我国茶叶标准体系框架。茶叶标准体系框架主要包括茶通用标准、茶类标准和再加工茶标准三个层级。其中由全国茶标委归口管理的国家标准有79项,均为推荐性国家标准。

其中第一层级通用标准,主要包括基础、方法、包装贮运等,如茶叶分类、茶鲜叶处理要求、茶叶贮存、茶叶加工良好规范、茶叶感官审评术语等相关基础标准等,方法标准主要涉及茶叶感官审评方法以及茶叶中特征成分测定的方法等。

在第二层级茶类标准,按六大茶类主要有绿茶系列、红茶系列、黑茶系列、乌龙茶系列、白茶、黄茶产品标准及部分茶类的加工技术规范如红茶加工技术规范、白茶加工技术规范、乌龙茶加工技术规范、黄茶加工技术规范等。

在第三层级再加工茶类标准主要有花茶类的茉莉花茶标准、茉莉花茶加工技术规范、压制茶类的紧压茶系列标准、袋泡茶类、粉茶类的抹茶标准、速溶茶类产品标准如固态速溶茶系列标准等。目前标准基本涵盖茶叶领域的重要基础通用标准、产品标准和方法标准等。

2、行业标准

在行业标准建设领域,根据目前我国茶产业的发展需求,同时根据国家标准委深化标准化工作改革方案的要求,整合精简强制性标准,优化完善推荐性标准,作为国家标准的补充,行业标准领域涉及茶叶的主要有供销合作行业标准、农业农村部行业标准、出入境检验检疫行业标准、机械行业标准、国内贸易行业标准等。

其中供销行业标准大致有45项,主要涉及生产加工以及储运的基础标准、检测方法标准以及产品标准等。随着国家标准化体制改革,不推荐制定产品标准,但是茶叶行业由于其特殊性,部分产品标准对行业的发展非常重要,近年来供销行业标准大力推进产品标准建设,如雁荡毛峰茶、蒙顶山茶、开化龙顶茶、英德红茶、漳平水仙茶等。

农业农村部行业标准大致有59项,主要有茶叶产地环境、生产规范、农药和肥料使用准则、农残测定检测方法标准以及产品标准等。

进出口检验检疫行业标准31项,主要包括进出口茶叶的理化、农残等检测方法标准。

其他还有机械行业标准主要涉及茶叶加工过程机械要求等,据全国标准信息公共服务平台(https://std.samr.gov.cn/)统计,大致200余项。

3、地方标准

为满足地方自然条件、风俗习惯等特殊技术要求,省级标准化行政主管部门和经其批准的设区的市级标准化行政主管部门可以在农业、工业、服务业以及社会事业等领域制定地方标准。地方标准管理办法(2020年1月16日国家市场监督管理总局令第26号公布)规定地方标准为推荐性标准。地方标准的制定范围更加广泛,同时将不再制定强制性地方标准。根据全国标准信息公共服务平台公开的地方标准信息,我国有19个省市发布现行的涉茶类地方标准共900余项,截至2022年,以产茶大省贵州省发布的地方标准数量最多,有113项,其次是江苏省87项和广西壮族自治区85项。湖北省、安徽省、湖南省、浙江省和四川省发布的地方标准数量均在50项以上。产茶大省如贵州、广西、四川、浙江、福建等地的地方标准基本涵盖了有地方特色茶叶相关的种植、加工技术、产品以及品饮等环节。

4、团体标准

新实施的标准化法中规定国家鼓励学会、协会、商会、联合会、产业技术联盟等社会团体协调相关市场主体共同制定满足市场和创新需要的团体标准,由本团体成员约定采用或者按照本团体的规定供社会自愿采用。新标准化法赋予了团体标准的法律地位,团体标准逐渐成为标准建设中最活跃的一部分。目前,全国团体标准信息平台上注册的社会团体,涉及茶叶的大约有200个,已发布的涉茶类团体标准数量达900余项,其中中国茶叶学会发布的团体标准数量最多,为57项;其次是海峡两岸茶业交流协会发布团体标准54项;湖南省茶叶学会发布团体标准49项。中国茶叶流通协会发布团体标准39项。团体标准类别包括产品质量、加工技术、检测方法、管理等。

5、企业标准

新标准化法实施以前,企业标准实行备案制度,由相应的标准主管部门管理。新标准化法实施后,国家实行企业标准自我声明公开和监督制度,放开搞活企业标准,逐步取消政府对企业产品标准的备案管理,落实企业标准化主体责任,鼓励企业标准通过标准信息公共服务平台向社会公开。目前在全国企业标准信息公共服务平台上可查到涉及茶叶的企业标准多数为产品标准。公开申明的标准均可在全国企业标准信息公共服务平台上查到标准全文信息,接受大众监督,同时各地市场监管局也不定期组织开展企业产品标准监督抽查工作。目前企业标准信息公共服务平台也发布责令整改以及废止的企业标准信息,提升企业标准质量。

02

国际标准化工作

1、国际食品法典标准

国际食品法典委员会(Codex Alimentarius Commission, CAC)是由联合国粮农组织(Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO)和世界卫生组织(World Health Organization, WHO)共同创立的国际性食品标准组织。主要目的是确保食品的质量、安全和公平贸易,并保护消费者的健康利益,机构的工作涵盖了食品安全、营养、质量和食品生产和贸易等多个领域。

国际食品法典的标准已被大多数国家接受和采用,并成为国际食品贸易和合作的重要依据。国际食品法典标准主要分通用标准和商品标准两大类(详见https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/about-codex/zh/),其中通用标准主要是各种通用的技术标准、法规和良好规范,包括食品添加剂的使用、污染物限量、食品的农药与兽药残留、食品卫生等;商品标准是适用于某一种或某几种食品的标准,通常包括该种食品的特征、质量、加工和包装要求等。

目前国际食品法典委员会制定的茶叶农残限量指标有29项,主要包括百草枯、杀扑磷、噻虫胺、毒死蜱、甲氰菊酯、克螨特、硫丹和乙螨唑等。

2、国际标准化组织标准

国际上质量相关的标准由国际标准化组织国际上质量相关的标准由国际标准化组织(International Organization for Standardization, ISO)负责。茶叶相关的标准化工作由ISO/TC34/SC8(国际标准化组织/食品技术委员会/茶叶分技术委员会)负责产品规格、分类、质量指标、测定方法等国际标准的制修订工作。

现行有效的ISO茶叶国际标准共30余项(详见https://www.iso.org/committee/47918/x/catalogue/p/1/u/0/w/0/d/0)。主要方法标准有ISO 19563: 2017《采用高效液相色谱法测定茶叶和固体速溶茶中的茶氨酸》、ISO 1573: 1980《茶 103 ℃时质量损失测定水分测定》、ISO 1575: 1987《茶 总灰分测定》等;产品标准有ISO 3720: 2011《红茶 定义和基本要求》、ISO 11287:2011《绿茶 定义和基本要求》以及ISO 20716: 2022《乌龙茶-定义和基本要求》等;基础标准如ISO 18449:2021《绿茶 术语》、ISO 20715: 2023《茶叶分类》等。

03

国外茶叶标准

国外茶叶生产和消费国都制定了本国的标准和法规。其中主要生产国如印度的国家标准主要包括取样方法标准、红茶标准、术语标准、绿茶标准等,印度食品安全与标准局(FSSAI)依据国际食品法典制定了茶叶中农药最大残留限量标准(Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulation, 2011);斯里兰卡国家标准主要有红茶、速溶茶、绿茶、代用茶等;肯尼亚国家标准主要有红茶、绿茶、速溶茶粉标准;日本主要有茶叶质量、取样方法、检验方法、包装条件等标准,对于卫生指标日本实施《食品中农业化学品肯定列表制度》,其中茶叶涉及的农残项目达到200多项,未制定限量的实行一律标准。茶叶主要消费国标准主要有欧盟标准、美国标准、英国标准、摩洛哥标准等,其中欧盟是目前世界上对茶叶农药最大残留限量要求最严格的地区之一,其涉及茶的农残限量标准为500多项。美国对于进口的茶必须经过食品及药物管理局(Food and Drug Administration, FDA)的检验,其中涉及茶叶相关的农药残留限量有33项,涉及干茶农药残留23项;英国有关茶叶检测方法标准共有23项,主要包括取样、水分测定、红茶术语等标准,大多是转化的ISO标准,在脱欧前,其农药残留标准执行欧盟规定,目前由英国健康与安全局(HSE)制定农残限量标准。摩洛哥标准对进口的茶叶基本执行国际食品法典委员会标准。

04

展望

目前我国是全世界茶叶标准最多、茶叶标准体系最健全的国家。相对于国际上产品标准多为红茶标准,我国的茶叶产品标准不仅涵盖六大茶类,而且在具体大类如绿茶、红茶、乌龙茶、黑茶均有系列标准,保障具体产品的质量,同时还在六大茶类基础上建立再加工茶类标准;在方法标准领域,我国不仅有取样、理化成分检测方法标准,还包括感官审评方法等标准;在食品安全领域,我国的农残标准基本覆盖了国际食品法典涉茶农残限量以及出口欧盟、日本安全标准中高风险项目。

虽然我国标准体系相对完善,但在茶叶标准化建设方面还存在许多难点和不足,一是现行涉茶国家标准中分别有食品安全国家标准、推荐性国家标准,其中归口管理包括全国知识管理标准化技术委员会地理标志分技术委员会、全国茶叶标准化技术委员会、卫健委等部门,标准之间协调性较弱;二是茶叶实物标准样工作薄弱。茶叶品质的评价目前主要取决于感官审评,而感官审评标准主要依据相应的文字标准描述以及生产、检验人员的经验。茶叶标准化工作离不开茶叶标准样品。而目前我国文字标准建设基本完善,但茶叶实物标准样的研制还相对薄弱,因此亟需加强;三是新标准化法实施以来,尽管各团体标准蓬勃发展,然而其标准质量参差不齐,与国家标准、行业标准之间的协调性有待加强;四是我国现有茶叶标准种类众多,涵盖面广,但实际应用实施的范围有限,为社会广泛认知的程度不够。

建议未来可以在以下几个方面进一步加强茶叶标准的建设。

(1)建立各交叉领域管理部门的联络机制,协同推动交叉领域的标准制修订工作,切实推动标准从数量型到质量型转变;

(2)推进与文字标准配套的实物标准样研制工作,逐步完善,建立与文字国家标准体系配套的茶叶标准样品体系,为茶叶标准制定宣贯、质量监督、科学研究、技能培训、市场流通提供实物支撑;

(3)贯彻落实《关于促进团体标准规范优质发展的意见》,推进团体标准化良好行为评价,加强社会和政府对团体标准的监督;

(4)推进标准宣贯及实施效果评价,以全国茶标委为平台,组织好重要标准的宣传推广和实施工作,切实有效的通过标准化工作来引导茶行业的高质量健康发展。

来源:中国茶叶加工

如涉及版权问题请联系删除

中国是茶的故乡,也是生产和消费的大国,近几年,我国茶叶消费正处于转型期,茶产业整体上取得了很大进步,但仍然面临着茶产业大而不强的“散、弱”尴尬境地,也侧面说明了茶产业生产管理粗放、技术水平不高、组织化程度较低。

有人认为,这些都导致茶企无法发挥规模化生产效应,反过来看七万家茶企比不过一家立顿的痛点,“龙头企业数量少,品牌影响力小”。某种层面来说,也是行业标准还有待完善与补充,我们的茶叶标准还需完善与补充,便于为市场提供有效支撑。

2018年里,已新实施20多项茶叶国家标准实施

值得关注的是,2018年茶行业迎来了茶叶新标修订的“大年”,国家密集推出新的推荐性国家标准。从2018年1月1日起,有二十余项茶叶推荐性国家标准于今年陆续实施,对现行有关茶叶标准中不合理的内容进行调整和完善及相关空白标准的补充。

也就是说,2018年,已有一大批茶叶国家标准正式实施了,无论是喜欢茶的消费者还是茶行业的生产经营者,都该对现已存在的茶叶标准有一个熟悉的了解和掌握。

不断完善的茶叶标注体系

小编看到,包括《红茶第1部分:红碎茶》、《红茶第2部分:工夫红茶》、《绿茶第1部分:基本要求》、《茶叶感官审评术语》、《固态速溶茶第1部分:取样》、《白茶》、《茉莉花茶》、《茶叶中茶氨酸的测定高效液相色谱法》、《乌龙茶第7部分:佛手》、《抹茶》、《茉莉花茶加工技术规范》、《农产品追溯要求茶叶》等在内的二十多项这些新制定或修订的标准,主要从产品的术语和定义、产品分类、要求、包装、运输和贮存,试验方法、检验规则等方面进行规定。

比如,茶叶的农产品追溯标准,有了对茶园管理及茶叶生产、茶叶加工、茶叶流通、茶叶销售各环节的追溯要求。

新修订的《白茶》在产品中增加了寿眉品类并规定了相应的感官品质和理化指标要求,并规定了水分、总灰分、粉末、水浸出物等4个理化指标限量值。还有一个重大修改就是白茶可长期保存,福鼎白茶可长期保存有了法律依据,将带来新一轮老白茶收藏投资新高潮

而《绿茶第1部分:基 本 要 求 》(GB/T14456.1—2017)主要变化:增加了绿茶产品的分类;增加了茶多酚和儿茶素项目及其检测方法;增加卫生指标、运输和贮存要求。

另外,新制定的《乌龙茶加工技术规范》、《红茶加工技术规范》、《茉莉花茶加工技术规范》等国家标准,这些作为 茶叶加工基础标准,无疑很好地对行业加工技术规范提供了指导和支持作用。

更多新实施的茶叶标准,大家可以上国家标准化管理委员会查询了解,在此就不一一详叙了。

1产品标准的变化

2018年实施的茶叶产品标准有12项,新制定4项,修订8项。新制定的产品标准集中在单丛、佛手、茯茶和抹茶等,主要从产品的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志和标签、包装、运输和贮存等方面进行规定。修订的产品标准集中在绿茶、红茶、白茶、黄茶、茉莉花茶和袋泡茶等。

1、全面接受国家食品安全标准

污染物限量按照《食品安全国家标准 食品中污染物限量标准》(GB 2762-2017),该标准正式取消了茶叶中稀土的限量,规定茶叶中铅的污染物限量;农药残留限量按照《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2016),规定了茶叶中48项农残限量,较2014版主要变化有:增加了20项农残限量指标、修改了1项限量指标值、规定了推荐使用农残限量的检测方法;食品添加剂按照《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)规定,茶叶生产不允许使用任何食品添加剂,使用铅铬绿、柠檬黄、日落黄,苋菜红,胭脂红,亮蓝等着色剂或其他工业染料等加工茶叶均属违法。

2、理化指标进一步完善

根据不同产品的特性,规定了产品定义、产品的分类以及不同理化指标要求。

3、明确茶叶贮存的要求和保质期

茶叶有很强的吸潮和吸异味等吸附功能,不同的贮存条件将直接关系到茶叶产品的保质期长短,产品标准中对茶叶贮存的要求是应符合《茶叶贮存》(GB/T 30375-2013)的规定。

茶叶应及时包装入库,入库的茶叶应有相应的记录(种类、等级、数量、产地、生产日期等)和标识,入库的茶叶应分类、分区存放,防止相互串味,入库的包装件应牢固、完整、防潮、无破损、无污染、无异味。保质措施对库房要求是应具有封闭性,黑茶和紧压茶的库房还用具有通风功能;包装应选用气密性良好且符合食品卫生要求的塑料袋(塑料编织袋)或相应复合袋,黑茶和紧压茶宜选用透气性较好且符合卫生要求的材料,袋泡茶滤袋应符合相关食品安全国家标准中食品接触材料及制品的要求、滤纸、尼龙包装材料因满足相关要求。

2检测方法标准正逐步完善

按照《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2016)规定,茶叶中有限量要求的48项农残中苯醚甲环唑等31个农药有推荐的检测方法可以按照执行;除虫脲等14个农药参照蔬菜水果等其他产品的检测方法检测;还有草铵磷、丁醚脲、氯噻啉等按临时限量选用检测方法。

根据《食品安全法》第二十六条中规定,“与食品安全有关的食品检验方法与规程”应制定食品安全标准。目前国家农药残留标准审评委员会正在依法对国家食品安全标准中的农药残留检测方法进行制修订、清理和整合。

茶叶中感官审评、部分理化品质指标等5个标准也得到了修订并于2018年开始实施,确保了茶叶产品品质评价和检测数据的科学性和可操作性。

《茶叶感官审评术语》(GB/T 14487-2017),该标准修订主要增加了黑茶中六堡茶、紧压乌龙茶、紧压白茶等的术语,满足创新品种类茶叶的需求。

《茶叶感官审评方法》(GB/T 23776-2018),规定了茶叶感官审评的条件、方法和审评结果与判定,适用于各类茶叶的感官审评。茶叶感官审评是指审评人员运用正常的视觉、嗅觉、味觉、触觉等辨别能力,对茶叶产品的外形、汤色、香气、滋味与叶底等品质因子进行综合分析和评价的过程。该标准广泛应用于各级专家评审、企业的进货验证或出厂检验、检验机构的各种审评等。标准中有几个需要关注的方面:对审评环境和设备进行了规定,干评台面为黑色亚光,湿评台面为白色亚光;对茶叶审评人员应获有《评茶员》国家职业资格证书要求,持证上岗,身体健康,视力5.0及以上,持《食品行业从业人员健康证明》上岗,审评人员开始审评前更换工作服,用无气味洗手液把双手清洗干净,并在整个操作过程中保持洁净,评审过程中不能使用化妆品,不得吸烟。

《茶叶中茶氨酸的测定 高效液相色谱法》(GB/T 23193-2017)与原标准有较大变化:测定原理和前处理过程完全不一样;前处理从原来加水80℃水浴浸提改为直接加沸水浸提;无净化和衍生步骤直接过0.45μm膜后直接进样。

《固态速溶茶 第1部分:取样》(GB/T 18798.1-2017)和《固态速溶茶 第2部分:总灰分测定》(GB/T 18798.2-2018)两个检测方法修改采用了相应的ISO 标准,对部分检测参数进行了更科学的修订。

根据《食品生产许可管理办法》规定:在中华人民共和国境内,从事食品生产活动,应当依法取得食品生产许可。茶叶是2005年纳入食品生产许可管理的加工产品,茶叶生产要求满足GB 14881-2013《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》,对茶叶生产过程中原料采购、加工、包装、贮存和运输等环节的场所、设施、人员的基本要求和管理准则。在茶叶生产许可审查细则中规定:“茶叶产品必须包装出厂”。针对茶叶产品标签应符合《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》(GB 7718-2011),标签上应有:产品名称、配料、产品标准、生产日期、质量等级、净含量、SC食品生产许可证号、产地(标注至省、地级市)、生产企业名称、地址、电话等信息,其中最容易出现问题的是产品标准、净含量和质量等级。

普通老百姓真正关心的是茶叶产品的质量安全,国家茶叶标准将不断完善,杜绝过度包装或缺斤短两、以次充好等冒充质量等级、添加色素等污染物现象的发生,确保茶叶产品的质量安全,让老百姓都能喝上放心茶、喝上好茶。

做大做强茶产业,标准先行

在不少业内人士看来,这些新标准的实施,是新时代下中国茶市场化发展中,走向更加完善、更加科学的关键性一步,使得在茶产业的发展中做到有标可依,促进茶企技术进步,规范茶叶生产、加工和贸易行为,同时也保证产品质量的稳定性。

“有标准,不仅对茶企,市场,对消费者也都是好事,比如,今年茶叶的农产品追溯要求国标的制定,对茶叶的安全性有了更好地保障,这个标准的制定,同时在一定程度上也会打消用户对茶叶质量安全的疑虑。”某茶企相关负责说道。

标准是大家共同遵守的准则,也是促进茶叶生茶技术提升、提高产品质量、维护消费者利益的共同依据。

茶产业已经成为促进农民增收的支柱产业、建设生态农业的绿色产业。我们也希望通这些茶叶标准进一步的完善,为茶叶持续健康发展打好基础,提高茶叶在生产、管理、质量方面的水平,令茶叶更加市场化,让更多的中国茶叶走进千家万户,走进日常生活。

来源:网络(如有侵权,请联系我们,立即删除)