嘉午台

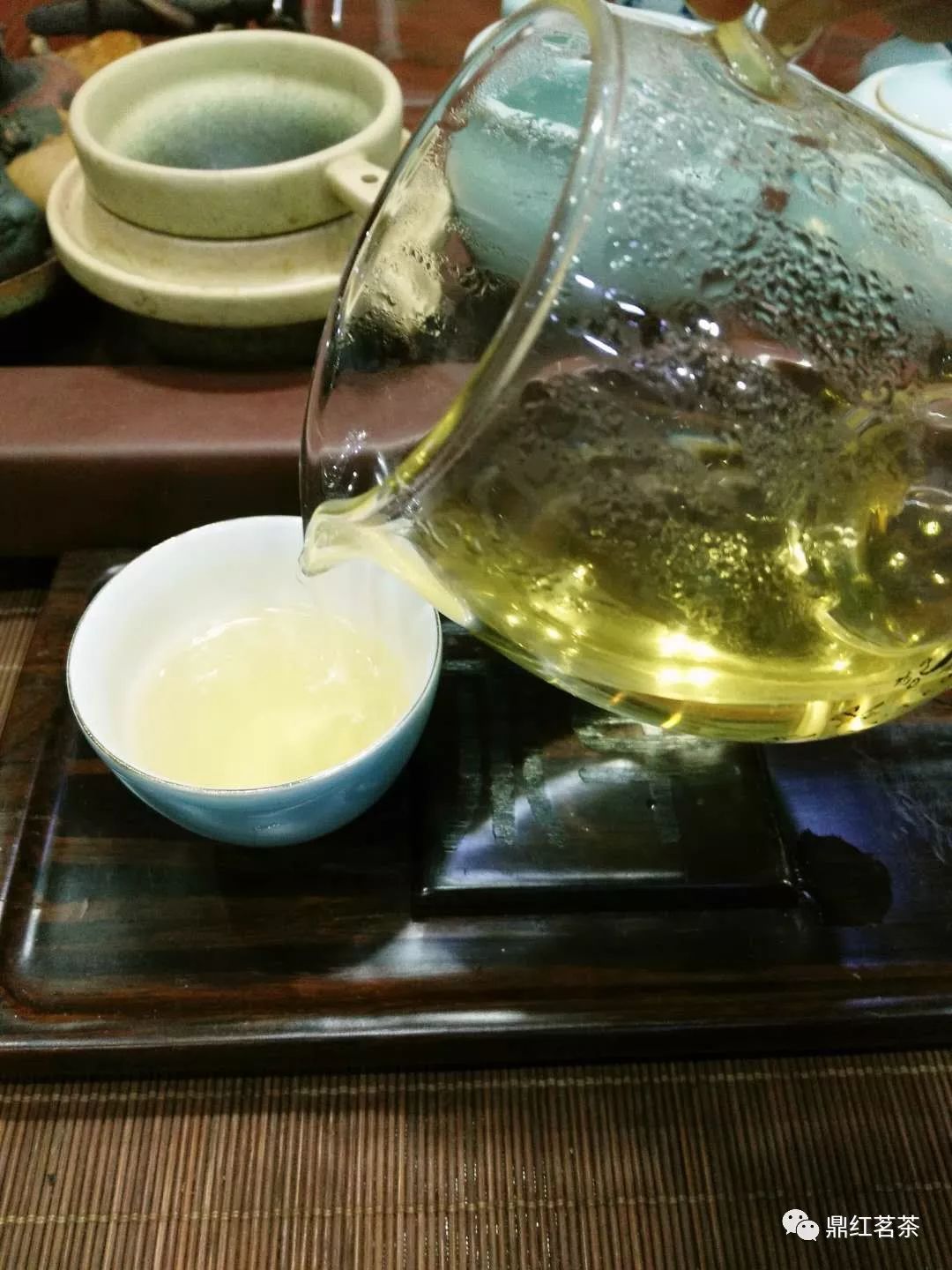

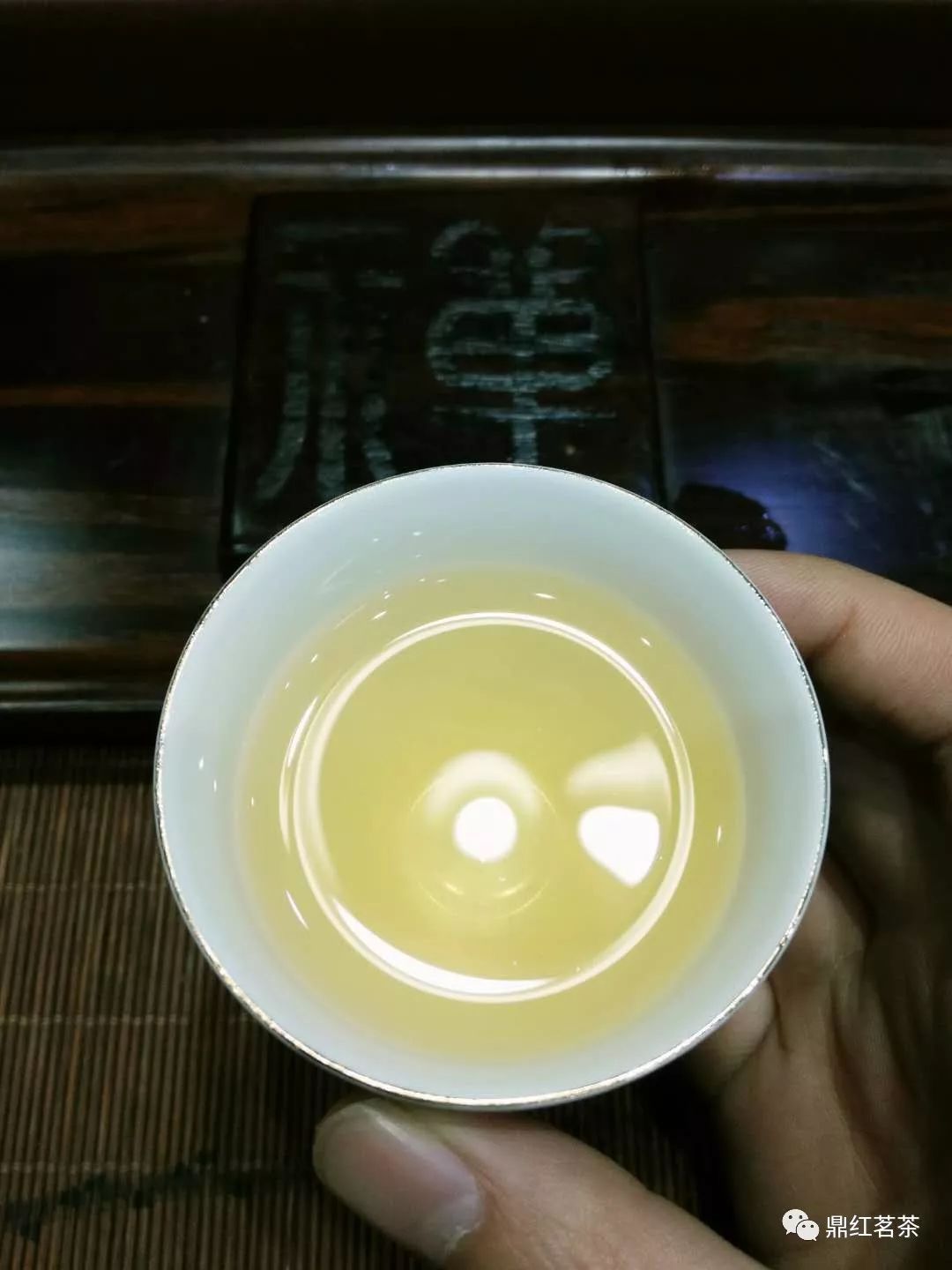

周末和几个朋友,一起爬上了秦岭的嘉午台,我们在龙脊处,伴着山风,煮着热茶,当时的茶带给我们的不仅仅是解渴、更是温暖……

茶,历经千年,不仅是简单的文化,更是我们的生活。

不论在繁华的都市、幽静的乡村、古老的街道,只要我们带着一撮茶叶,一些茶点,这些地方都是喝茶人的世界。

一、茶是什么?

以茶会友、以茶代酒、以茶养身、以茶为媒、以茶养性、以茶祭祀、以茶为菜……

以茶融入生活,茶成了生活中的一部分。

茶,归根结底,就是供人品饮的健康饮料。

品茶,是快乐的、是消遣、是享受,在杯中投入一小撮绿茶,沏上开水,在袅袅升腾的水雾中,那一片片清香嫩绿的叶子,在杯中缓缓舒展,上下沉浮。

从一片茶叶中,品出山川风景与大自然的精神,消除烦恼忧虑,心灵归复宁静。

二、茶,也是有境界的

茶最朴素的境界,就是饮者之始,供人品饮。

当茶被人赋予了各种哲理与思想,人们喝的往往不再是茶。

百姓喝茶是一种需要,和尚喝茶时一种禅,道士品茶是一种道,而文人饮茶则是一种文化。

对于我来说,茶是生活。

古人常以茶为范,以茶载道,将“道”寓于茶中,使茶性与人性相通,茶品与人品相合,借茶香茶韵,构筑出淡泊谦和的意境。

人生如白驹过隙、草露风灯,短暂得就像一片片茶叶。

我们不应该刻意去计较生活中的得失,我们要活得实在、活得真切、活得淳朴、活得坦然。

功名利禄只是过眼云烟,不必为追求短暂的大红大紫而穷尽一生,其实人生如茶味一样清淡略带苦涩实为最佳。

风雨人生、辛酸遍尝,这样的人生才是富有的、充实的、幸福的。

武夷名枞:白鸡冠

三、偷得浮生半日闲

每个人,都想有一个适合情绪挥发的地方。

想一个人发呆也好,三五成群嗨聊也行。

一景一物一人,一壶一水一茶。

每天在快节奏的生活中忙碌奔波,我们向往心灵的静谧。

泡一杯热茶,看着茶叶沉浮,闻着袅袅飘起的茶香,翻开一本自己喜欢的书,循环播放一首钟情的老歌。

躲开喧嚣,避开繁杂,抛开困扰,沉浸在淡淡的茶香之中。

茶,经滚烫的水,在杯中浮浮沉沉,慢慢舒展,静静地沉入水底,轻呷一口,茶香弥漫。

在喝茶中,让身心得到充分的自由。

茶,不仅是简单的文化,更是生活。

茶饮平和心,方得身静气!

来源:鼎红茗茶(如有侵权,请联系我们,立即删除)

中国茶千年更迭,正值复兴。为了记录当代茶人的深耕细节、茶事审美的革新,美食作家王恺历经十余年,寻访各大茶产地、茶人、茶空间,拿到一手珍贵资料,写就《茶有真香》。那么,中国茶的历史应该从何谈起?在千年的时间里,茶又经历了哪些发展呢?

《茶有真香:懂茶的开始》,王恺著,中信出版社2023年1月版。

说到茶之典籍,大众经常提起的,就是唐宋茶书的几本名著,陆羽所著的《茶经》、宋徽宗的《大观茶论》,外加明代初年朱元璋之子朱权所编撰的《茶谱》,事实上,中国古代典籍中与茶有关的书籍并不算少,这几本只是名重一时。唐之前,关于茶之专著并不多,唐代陆羽的《茶经》一出,是茶叶相关著述中的大事,它肯定了茶饮生活的知识性地位,不仅包括了大量的茶事经验,还奠定了茶道规矩。之后,无论宋、明,还是清,与茶相关的著作虽不至于浩如烟海,但还是车载斗量。

这些典籍本来散布于四处,但后来被有心人集中编选出来。几年前,我在南京见到当时已经八十多岁的朱自振老先生,才知道20世纪30年代,金陵大学的万国鼎先生开始搜集中国农业史材料,其中包含大量的茶学典籍;20世纪50年代,金陵大学农学院并入南京农学院,成立了中国农业遗产研究室,万国鼎先生为主任,朱自振毕业被分配到此地,他在万先生指导下,开始对中国各地的茶叶史材料感兴趣。当时分配工作,万先生派遣他和他的同事们去全国各地,搜集上千种古书及方志中的农业资料,这项工作一直持续到了“文革”。现在南京农大的图书馆资料库里还有他们当时认真抄来的各地资料,以至于“文革”后很多地方方志已毁,寻找资料还需重回此地。

21世纪初,这些资料由朱自振先生和郑培凯主编为《中国历代茶书汇编(校注本)》,此书是现存茶书总汇中收录最丰富的,各个茶书的版本都经过了校勘,各大图书馆所收集的善本都予以了寻访,是目前关于中国历史上茶叶种植、采造、储存和饮用等茶事最详尽、最权威的汇编本。正是在这些方志和搜集回来的各图书馆所存的茶书的基础上,这本茶书汇编出版了。相比起以往的汇编,这次的编撰一是搜集更加广博,二是利用了大量现代学术观点。

后来和朱先生一起汇校此书的香港城市大学郑培凯教授总结过,以往中国古代士大夫对茶书的态度很轻视,比如《四库全书总目》中,子部的谱录中的另册才搜集茶书,而且很多书只存目不收录,还是因为古人认为茶是小道。但是他们觉得,在物质文明发展史上,陆羽的《茶经》也是一件大事。

之后的饮茶脉络,基本上没有脱离陆羽的法门,走向了精致品茗的道路,从茶书的整理中特别能看出这点。与两位研究者闲聊,我们要讨论的是唐为何成为分水岭,唐以前的茶世界以及唐以后的饮茶风尚的变化,到了元明清大量资料出现,可以由此细观中国人的饮茶习俗。

唐是中国茶世界的分水岭

上古时代,茶在中国的植物图谱中已出现,但是最早茶属于药品,或者属于菜蔬,一直到唐代,随着茶叶的广泛种植和行销到游牧民族地区,茶才正式成为中国人的日常饮用之物。这时候,陆羽创立了完整的茶叶科学体系,规范了饮用方法,提出了“茶性俭”的核心观念,后这一观念直陈为“茶有真香”。

饮茶在中国起源甚早,但究竟有没有准确的记载?以及非常明晰的诞生时间和地点?很遗憾,这个信息迄今还没被准确地挖掘,因此也没有详细的论断。

文嘉,惠山图卷(《茶有真香:懂茶的开始》内页插图)

郑培凯先生说,根据今天的研究,我们没有办法确定饮茶起源于何时何地,陆羽说起源于神农,其实这不能确定历史时期;前段时期有河姆渡文化考古说发现了茶树的图画,也非常不准确;还有人说云南的古猿有原始茶饮,更是不负责任。在开始茶饮之前,有可能出现过将茶做药或者把茶叶入汤羹的做法,但是和真正的饮茶都相去甚远。

根据一些古籍记载,战国时候四川一带已经有饮用茶的习惯,秦灭蜀后将之带出来,这里也是古茶树的发源地之一,符合“南方有嘉木”的说法。西汉马王堆的挖掘中,发现的竹木简中都有茶的别名出现,《汉书·地理志》中记载的“荼陵”,现在叫茶陵,也表明了茶树在汉代的时候已经在长江中下游地带种植了。不过汉代时四川还是茶的主产区,当时的饮用方式还不够清晰,应该是原始的煮汤饮用,也有加盐和姜同煮的,基本上还属于药用,茶在漫长岁月里,一直属于药食同源的产物。

到了三国魏晋时代,浙江和江南普遍种茶,饮茶人群也扩大了,茶不再属于贵族专利,扩展到士大夫阶层用以待客。当时也做成茶饼,粗枝大叶不能黏合的就用米汤去黏合,喝的时候先研磨,然后用沸水冲泡,还没有形成唐时那种复杂精美的饮用法。现在的古装影视剧里,尤其是以“三国”时代为背景的,特别喜欢加上饮茶的场面,当时是不是已经形成了标准?之后的魏晋喝茶方式是什么样子呢?

按照茶书的记载,研究者们分析,很多人提及魏晋饮茶,是因为文人的诗赋中经常提到茶,但是当时饮茶的资料其实很少,我们只是知道,当时的茶不仅用来待客,还用来祭祀。北方游牧民族不喝茶,他们会觉得茶是南方人的饮料,《茶经》里面就记载了“茗为酪奴”的故事,北人对南人的饮用茶多加讽刺。他们占领了大部分地区后,南北交融,饮用习惯才慢慢传开。不过当时长江流域尤其是中下游,饮用茶已经很普及了,对器物和水都有讲究。但是饮用方式还比较古朴,茶处理如同蔬菜,放在水里煮了喝,加各种香料与佐料,基本上就像蔬菜汤,属于实用阶段。唐之后,茶饮普遍化不说,还成为精致的饮品,不再是实用主义,而是上升到了精神领域,这就成就了“饮茶之道”。

确实很多人说唐是中国饮茶的分水岭,之前是草味羹饮时期,之后是精致时期,这个和唐是统一性国家有关系吗?还是令人好奇。

郑培凯的观点是,其实这个和历史积累有关系,也和当时的交通发展有关系。按照严耕望的研究,当时内陆交通已经可以把茶运输到塞外、到吐蕃,这些区域都养成了饮用茶的习惯。唐代政府开始建立茶政,也开始征收茶税,茶贸易成为唐时经济贸易的重要环节。

茶之流行,肯定不是单一原因,除了交通和社会原因,也包括禅教大兴。在参禅过程中,为了提神不寐,也为了打坐,很多寺庙推广喝茶。当时禅宗影响很大,又影响到了民间,渗透特别广泛。资料里面有反映,北方泰山寺庙里的僧侣参禅“务于不寐”,可以喝茶。与此同时,陆羽提倡的茶道方式和创新的饮用规矩一时风行,他后来也成为茶神,人们买来巩县窑的小瓷像,往上面浇茶水,有点浴佛的意思。

也有学者据此说,中国人对陆羽丝毫不尊敬,举例也是将茶水往瓷像上浇灌,说等于惩罚,这种说法和“浴佛”说法一样,都缺乏详细的解释系统,因为需要更多的民间仪轨之类的资料来作为佐证。但毫无疑问,陆羽是茶领域的权威,当茶仪式化、尊贵化,他的地位也随之提升,当困难时代,大家讲究不了茶的复杂度,陆羽也随之消隐。

唐时的名茶有巴蜀的“蒙顶茶”,还有江南的“顾渚紫笋”,名称不少,但是很少有流传至今的,是不是工艺失传的缘故?现在这些地区还在产茶,但这些茶和唐代的茶应该关系不大。

研究者说,唐时的茶叶生产已经精益求精,有的地区强调精致,有的地区强调产量。比如我们知道的浮梁的茶叶,就是大宗贸易,主要靠产量取胜,每年茶税惊人;蒙顶、顾渚都是精品产区,蒙顶茶分若干种,石花、小方、散芽,是天下第一等,但是蜀道难,上贡不方便,所以江南的产区就也成为贡茶区域。除了蒙顶,湖州的顾渚紫笋、寿州的霍山黄芽、蕲州的团黄,都是名茶;《唐国史补》中还提到,当时的吐蕃也受中土影响,唐使节去了那里,赞普会拿各种名茶展示。这也可以为“茶道大行”的说法做一补充。

陆羽其人及其影响

陆羽生逢其时,冠在他名下的著作有几本,有的显然不真实,比如关于陆羽评水的著作,就应该是后人伪托。但是他的自述,关于他的弃婴的身世以及后来被庙里的僧侣收养的经历,包括他对易经、佛典和儒家典籍的熟悉,都应该是真实的。而且他和当时的名流如颜真卿、皎然等人互相唱和的诗歌也都有记录。

食养(《茶有真香:懂茶的开始》内页插图)

当时科举制度初兴,一些身份低微的人有了晋升之道,士人的地位有所上升,陆羽结交的很多人属于这一系统,他自己也属于把民间文化融入上流社会的人物。陆羽的《茶经》并不仅是总结当时的喝茶方式,而是制定了一些新的他觉得重要的准则,提出了自己清晰的品饮之道,包括整个学科的科学体系也初步建立了。这个准则,事实上一直影响到后世,别看唐茶的喝法与现在差别很大,但国人饮茶的内在精神路径完全是他那时候就定下的。比如《茶经》里有茶器一卷,表面是列举烹茶器物,实际上是根据他自己的原则确立饮茶的规矩。他的茶道仪式在当时的上层社会也非常流行,通过这种规矩的确立他构建了饮茶的氛围,提供了心灵超升的领域。可以说,后世所有的茶的规矩,无论是中国、日本还是韩国,都从他这里面来,他是这个学科的开创者。

所以,这个世纪回看《茶经》,会觉得特别有意思。他的规范很全面,其中个体的审美起了很大作用。比如说到碗,他喜欢越州青瓷,然后是鼎州、婺州、岳州等;他不赞成邢州和越州并列第一的观点,觉得越州瓷像玉、像冰,尤其是青瓷适合与茶合配,可以衬托茶的颜色。邢州白瓷将茶衬托得过于红,寿州黄瓷把茶衬托得过于紫,都不太适合茶。他是以自己对瓷色的观察和瓷碗质地的研究来决定的,让饮茶者体会到美感。这里面就开始建立了整体的心灵感受,有了茶道整体的艺术感标准。法门寺地宫出土的那套茶具,说明了陆羽的规范影响深远,不仅于民间,宫室也遵守他定的规则,器具完备讲究,进而奢侈,也说明当时饮茶的礼仪极其重要,甚至有繁文缛节的倾向。

茶经里面还提到了择水的重要性、火候的重要性,包括俭素之美,尤其重要是表达出了“茶有真香”的观念,不赞成以往流行过的添加各种姜、盐、枣、橘皮、薄荷等物质,觉得那等于“沟渠弃水”。

郑培凯在编选历代茶书的过程中,发现“茶有真香”的准则制定基本也是从陆羽开始的,他喜欢“茶性俭”,这个影响特别大,之后历代茶事都奉行了这一原则,尤其是中国,如果是混合香料做成的茶,大家就会觉得劣质。陆羽的观念影响到了后世,包括蔡襄、宋徽宗等饮茶大家都提出茶有真香,不应该添加龙脑香等物。但是,值得注意的是,民间还是有添加各种果实花朵的习惯,造成了加香系统的绵延不绝,北方的花茶事实上也算得上源远流长了。添加有添加的道理:北方的水土问题造成了北方普遍水质硬,掩盖茶的真香。外加古时候交通不便利,新鲜的茶运到北方可能已经没有了香味,所以靠别的香味提神。包括自唐以来,北方受游牧民族影响深,一直有往茶里加奶的习惯,这些都是影响深远的理由,也造成北地现在的民间百姓喜饮花茶的习惯。但是士大夫阶层还是奉行茶有真香的道理,基本不添加任何物质。

陆羽对水的品鉴相对简单,但也是开创性的,提出了相应的标准:就是“山水上,江水中,井水下”,还对山水做了分析,要捡取“乳泉,石池漫流者上”,不要涌流的瀑布的水,也不要山谷里浸满不泻的水,江水则取离人远者,井水则是选择人们汲取多的,其实都强调的是“活水”概念。

传说陆羽撰有《水品》一书,但是我们翻检阅读发现已经散失了,现在翻刻的很多是张又新的《煎茶水记》中记载陆羽的品题,不足为依据。关于他品尝水传说的神乎其技,比如一桶水能分别出来哪个是江中间打的,哪个是岸边打来的,这是违反物理常识的。后来这故事又附会到了苏东坡身上,其实这都是人们在想象空间里的创造,也说明国人在追求品茶艺术方面的追求。

宋人的茶世界

宋代茶书和茶人的世界,首先在宫廷,从蔡襄到宋徽宗,已经到了登峰造极的地步,细腻讲究也无可比拟。也许就因为此,走向了盛极而衰的道路,但是从这些茶书中,我们可以看到宋人创造了一个复杂瑰丽的茶世界。

宋代最著名的茶书,我们普遍知道的有宋徽宗的《大观茶论》、蔡襄的《茶录》,整个宫廷品茗已经成为风尚,这两本书记载非常清晰。当时宫廷的饮茶习惯非常普遍,制作茶的技术比之唐代还要复杂。先是龙凤团,后来发展到石乳、白乳,再后来又有小龙团,以及各种密云龙、瑞云祥龙,越来越精细,层出不穷。当时的点茶手法在蔡襄的书籍里记载得很清楚,是水和茶要用得恰当,比例均匀,否则表面的沫饽就不匀。还有斗茶法,没有水痕的最佳,可以清楚地比较好坏。点茶法已经与唐大不相同,延续的是使用末茶,要使末茶产生大量的泡沫。这可能和道教的思想有关,认为这些沫是精华,也和唐代胡人喜欢喝奶的习惯有关。

茶味(《茶有真香:懂茶的开始》内页插图)

因为有了新的名茶标准,为了达到茶汤的最佳表现效果,建立了一套新的系统,包括茶叶制作、茶叶击拂、茶叶品饮、器物优劣,都形成了仪式和系统。有仪式才有审美,所以现在有人说日本茶道重仪式,中国不看重,并非如此简单。

瓷器发展也被茶所影响,早期使用的瓷器和宋末年推崇的瓷器完全不同,唐朝的秘色瓷,其实也是和茶色配合的,茶色丹,用秘色的碧来衬托。北宋时候,使用了大量的青白瓷,那时候还不像后来那么推崇建盏。

当时的击拂动作书籍中也有很多记载,那些动作以及使用的器物,现在的日本抹茶道中保留了部分,但是又不太一样。宋人早期的宫廷中使用的是黄金和白银制作的击拂工具,蔡襄称之为“茶匙”,他觉得金和银的最好,竹子的太轻,所以不好,因为需要有力量地击拂才能形成表面的沫饽,像乳花一样。比蔡襄早半个世纪的宋初的《荈茗录》里面写道,有的人运用茶盏能够做出各种图画,也包括“茶百戏”,可见这个茶匙运用的复杂程度。

茶筅是后来发明的,也就和现在日本存留的很像了,有点类似西洋打蛋器,但是细密,和现在日本的轻巧器物不一样的地方在于:当时是用竹根制作,器物重,器端有力,整体粗壮,因为这样才好掌握,操作起来也便利,工欲善其事必先利其器,这样才能出一碗美好的茶汤。宋徽宗写了很多不正确的击拂方法,然后写了详细的击拂法,如何才能击拂出“乳雾汹涌”的好茶,因为茶色贵白,建安的黑盏也就开始变得贵重起来,又厚又保温,保温是因为击拂时间需要很长。过去被视为上品的青白瓷在徽宗那里就没有那么重要了,所以茶的饮用方式还改变了瓷器的系统标准。比如宋流行的天目碗,到了明代就基本不见了,全部都出口日本了,因为我们的饮用规则改变了。

宋徽宗在茶学上有很多专业性的追求和结论,不过他这种走极端的品饮方式在当时并不普遍。当时他已经有点走火入魔了,为了生产出最好的团茶,有几万人上山采茶,穷奢极欲。但是了解这样的生活方式,重审当年中国人的审美需求,也是件美好的事情,可以看出中国人对茶曾经痴迷到何种程度。

宋人写福建一带贡茶的书籍特别多,是因为上行下效。贡茶地点由江浙搬到了福建,这里成为新的最好的茶叶基地。因为天气变化,北宋期间的天气开始变寒冷,本来放在太湖地区的贡茶园不能在清明前广泛发芽,没有那么多贡品了,于是搬家到了福建建安,保证清明前有大量的贡茶,欧阳修等人都描绘过,当时有20多本书详细描绘福建贡茶园的情况,非常详尽。

上层社会的饮茶方式如此繁杂,但是很难影响到民间。宋徽宗的讲究基本已经无可比拟了,当时他的茶叶极品也不可能那么普及,包括他那套复杂的饮用体系也难以推广,所以民间很难达到宫廷的饮用方式,而是沿着自己的下里巴人的道路发展:一是在茶中加各种料,二是宋时候,散茶实际上已经开始饮用。虽然记录不多,但是各地草茶,就是散茶存在的证明。

加各种料的饮茶行为自古是习俗,陆羽很不喜欢,他觉得这就像是沟渠间的废水一样,蔡襄文章也提出,有人喜欢在团饼中添加龙脑香,夹杂珍果香草,都不对,但是当时民间还是添加着喝。梅尧臣批评北方人喝茶“只解白土和芝麻”,说明当时北方用白色土碗往里面添加芝麻;当时北方还有添加姜、盐、牛奶的,还是受到游牧民族的习惯影响。不过,这种习惯不局限于北方,南方也有很多加料茶。南宋临安的茶馆有多种花果茶,还有“七宝擂茶”,就是各种盐、花椒、酥油饼混合的茶汤,其实里面的茶只是有一点茶意而已,现在湖南等地区的擂茶习惯还顽固存留着,其实也是古风。北方喝茉莉花茶的风尚,其实也是渊源有自。其中比较脱俗的是莲花茶,就是在夜晚半绽放的莲花的花心放茶,然后扎紧花瓣,次晨取出茶叶,之后焙干使用,染上了花香也很清美。

宋到元的阶段,散茶的饮用渐渐推广,当时王祯的《农书》就说,南方已经普遍饮用散装芽茶,不一定碾成末再饮用。也是因为团茶的制作过于烦琐,南宋后的散茶就大规模出现了,晒青、炒青都有出现。所以,并不是像传统说法,到了明太祖时候突然废团改散,以江南为代表的民间早就饮用散茶了,并非突然性的改革。

明朝的茶道复兴

明代算是中国茶道复兴的时期。从茶书上看,整个明清茶书有上百种,占到茶书总量的72%,但是很多抄自唐宋,有些疏忽错漏,以往学者并不重视。但是,明清茶书有以往唐宋不具备的地方,关于茶树种植管理、茶叶制作技术、饮茶的文人趣味,有颇多新见。晚清茶书更是开近代科学茶学科的先河。

唐宋的繁杂到明清的简单,是一个越来越简单化、日常化的过程,复兴体现的方面也更不一样了。宋到元之后,蒸青炒青所制作的散茶已经逐步在民间流行,到了明初,明太祖废饼茶改散茶,一是觉得团饼奢侈浪费,二是因势利导。这时候,不仅是饮茶方式变革了,关键是茶叶的制作技术也变化了,这对于中国茶的发展至关重要。尤其是在炒青的制作和烘焙方面,制茶者开始依照茶叶的特征掌握炒青的火候,研制出了各种有特色的名茶。我们现在所喝的不少名茶都是明代出现的,比如龙井。

万历年间有罗廪所著的《茶解》,里面提到唐宋贡茶的制作方式奢侈,已经丧失了茶的本真,不如明代炒青制茶,可以保证茶叶的本来香味,书里还记载了详尽的采茶制茶法,现代通用的观念当时都已经出现了,比如不采雨胚,那样的茶不香;晴天的茶胚,必须当时采当时炒制,这样才可以保证色、香、味的系统平衡。茶叶制作环节的炒青工艺在书籍中描述得相当精准,还解释了茶炒熟后必须揉捻的原因,因为要让茶中的脂膏方便溶解,冲泡时就可以散发出来香气和内含物质。书里甚至对各种炒制工具都有规定,比如炒茶用的铁镗要用熟铁,不要用生铁。

岩茶闽,南平-武夷山-九龙窠的山场,岩茶生长在武夷山丹霞地貌的岩缝中,以岩骨花香的岩韵而著称(《茶有真香:懂茶的开始》内页插图)

因为不同经济业态发展的缘故,新的名茶体系在经济发达的地区首先诞生了。唐宋时代奉行的是设监制作的贡茶体系,最优质的茶根本不会流入民间。但是明代中叶后,江南经济快速发展,使得整个长江中下游区域以及沿大运河一带都发展起来了,普通人的生活也讲究精致和享受,尤其是士大夫阶层,他们追求的生活方式在当时有很大影响,品茗就是其中一项。在他们推动下,新的名茶体系诞生了。当时的士大夫阶层讲究品茶,与品茗环境和制茶都有很大联系,构成了一种发达的品茗体系,所以明朝成为中国茶的复兴时代。

先说品茶的情趣方面,一是恢复了唐宋赏茗器的乐趣,对茶饮的程序和器物的雅洁再三致意,不因为明代有使用紫砂壶为主的相对简单的品茗体系,就不欣赏器物、不对茶器物有所追求。另一方面,着重性灵世界,追求品茶所带来的心灵修养的提升,期待有和谐之境界。当时有本相当重要的茶书——许次纾所著的《茶疏》,说到了茶具的陈设摆放以及品茗过程,考虑的不仅是仪式,而是味觉和嗅觉的综合享受,以及五官的舒适,对人格清高有所培养和提升,着眼于人间修养。他还罗列了许多适合喝茶的时间、场合、器物,充满了明代的文人意趣,比如夜深共语、鼓琴看书之时,茂林修竹、名泉怪石之地等等,还写了他认为不宜喝茶的场合:大雨雪、长宴大席、人事忙迫、观剧等等,包括不宜用的恶器、敝器、铜匙、铜铫、各种果实香药等。

当时有很多文人会详尽描写喝茶场合和禁忌,比如冯可宾的《岕茶笺》里也提到了宜茶场合,另外一些比较著名的文人书籍,如《遵生八笺》《陶庵梦忆》《长物志》中都有类似的描绘。明人追求茶饮的器物和环境,主要是要求有明朗的感觉,周围的环境以清静澄澈为主,但不是日本式的追求宗教的清寂。

为什么追求这种品饮情趣?是因为当时文人的口味也变化了,强调茶叶的真香,都是以轻扬芬芳空灵为主,不再像以往宋代福建的贡茶那样浓郁厚重。所以新的名茶体系也诞生了。比如《遵生八笺》里提到,苏州的虎丘茶和天池茶,都是不可多得的妙品,杭州的龙井超越了天池,因为炒法更精妙。从南京礼部尚书位置上退下来的冯梦祯对当时著名的天池、虎丘、龙井、罗岕茶也多有品评,结论是虎丘最好。不过有意思的是,因为贡茶体系已经与宋不一样了,茶叶精品并不一定送入皇宫,而是待价而沽,所以出现了真假难辨的情形,当时的龙井茶已经有大量假茶,就是茶叶名家也不一定能轻易区分。

袁宏道的评价和冯梦祯相似,他也觉得这几种茶很好,不过他觉得现在已经不在的罗岕茶为天下第一,有金石气,非龙井的草气、天池的豆气和虎丘的花香气可比。各种名茶的提出有个人口味的主观成分,不过文人欣赏趣味基本还是一致的。他们追求茶的芳香,但是也要求不能光有芳香,还需要深味,而且芳香也是清雅型,以兰花香为主。

崇尚清香的同时,混合茶不再那么流行,只是大众选择未必和文人们相同。明代的文人普遍反对在茶里添加果实花朵或者香草,追求茶的清饮,这也是陆羽追求的茶道“茶有真香”的体现。但是大众选择未必与名士相同。高阳描绘清代生活的小说里,名妓也拿各种花熏过的茶待客。尤其是江南以外的地区,承载了过去加料加果实的习惯,还有添加各种佐料的,所以各地都留存有加料茶的记载。包括很多强调茶有真香的茶书有时也妥协,比如明初朱权的《茶谱》,反对茶夹杂诸香,但与此同时也写了茶叶的熏香法,甚至可以用各种花香渗透其中,所谓“百花熏香”,也不反对加龙脑香。可能是朱权那时候饼茶的风气还在,对添加香料的习惯还比较接受。

不过,后期的部分文人也没有完全放弃这一习惯。就拿倪云林来说,他发明了“清泉白石茶”,往茶叶里面添加核桃松子肉,还为有高士不解他的茶而大发雷霆。民间的各种果子茶则更多,往里面添加各种吃食,这些行为都被罗廪《茶解》视为“茶厄”,也说明民间与雅士提倡的风尚还是有距离的。这时候,福建的贡茶开始走向另外一套完全不同的体系。因为宋元的贡茶体系废除,福建的一些茶开始转型,本来是皇家包办,现在要考虑商品市场的销售,而且传统的福建茶偏浓厚、偏甘醇、偏浓郁,必须要发展出一条不同于江南轻灵的新道路,这也是后来发展出乌龙茶和红茶的历史背景。包括轻灵的白茶,都和江南的绿茶不尽相同。其实绿茶体系也是缤纷多彩的,如果任其发展,也会多样化。明末的士大夫普遍提到了罗岕茶为茶中精品,这也算是当时的流行口味,晚明的茶书中,关于此茶的论著就有好几本。比如熊名遇的《罗岕茶记》、周高起的《洞山岕茶系》、冒襄的《岕茶汇抄》。根据这些书籍,我们可以看到这种茶属于蒸青,而明朝大量的茶都已经属于炒青了。这种茶叶大梗多,外形不好看,也有很多不熟悉它的人闹笑话,把别人送的精致的大叶茶当次品赏给下人喝了,因为当时芽茶的风尚已经很流行了,所以人们会觉得大叶茶粗。

人与茶(《茶有真香:懂茶的开始》内页插图)

许次纾所著的《茶疏》写道,岕茶不能早采,基本要立夏后再采,否则会伤害到树本,韵味清远,滋味甘香,是仙品。根据这些描绘,我觉得岕茶可能和今天的太平猴魁有点相似,叶大,味道醇清俱备。但是明末的风尚并未流传到清,因为战乱,江南士大夫阶层的品鉴系统标准整体崩溃,所以这种茶没有流传下来,否则,说不定明朝的茶风还会变化,不再奉行单一推崇芽茶的系统也有可能。

清代基本上延续了明朝的饮茶方式,有两件事情值得一提。一是茶碗越来越少,到了最后就基本使用青花杯或者白瓷杯,紫砂壶成了最主要的泡茶工具;二是福建工夫茶的出现导致了小紫砂壶的流行,这都是明清的茶事重点。但是随着清中期后民生的凋敝,整个的品茗雅趣开始走向没落。尤其是1890年之后,基本上没有人有心思提及品茗雅事了。再之后,战乱频繁,革命事起,品茗之趣长期无人提及,结果现在很多中国人觉得茶道是日本的国粹,与中国文化无关,这也是历史失落太久的缘故。大多数中国百姓用大杯冲泡茶,倒是也符合质朴之道。

清代所出现的新茶书,基本是关于茶树种植和茶叶制作的,还有大量关于茶叶销售的地方志记载,不过朱、郑两位觉得那是茶叶经济史或者说农业史的范畴,所以在历代茶书汇编里没有多提及。清代最有价值的茶书肯定是关于科技的,比如《红茶制法说略》《印锡种茶制茶考察报告》《种茶良法》等,也有很多是关于紫砂的书籍问世了,比如《阳羡名陶录》《阳羡名陶录摘抄》《阳羡名陶续录》等。还有《龙井访茶记》,与今天的茶叶产地的情况对照观看,可以得到许多有趣新鲜的结论。

本文节选自《茶有真香:懂茶的开始》,文中所用插图均来自该书。已获得出版社授权刊发。

作者/王恺

摘编/何也

来源:新京报,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

在讨论这个问题之前,我想还是先聊聊什么是:茶?

这个问题我近期曾经在马连道(号称中国茶叶第一街)问了几十人,他们当中既有不少大茶企的老板、茶叶协会的高层,也有茶城的经营者、管理者,还有外表靓丽、举止婀娜的评茶师,这些人给出的答案无外乎两类:

1、类似A就是A(貌似很哲学范儿哈),茶叶就是茶叶呗,还能是啥!

2、讲了很多喝茶的养生案例,但始终无法给出一个更底层、覆盖范围更广的确切说法。

谈谈本人对茶叶的定义,供大家探讨哈。

茶叶,是由特定植物的芽叶梗组成的、经过针对性的纯物理手段加工、经水冲泡可以饮用的农副产品。

好了,既然我们把茶叶的基本概念搞清楚了,就可以由此出发来试着回答题主的问题。

是不是奢侈品。

总体而言,茶叶不是奢侈品。

虽然古人有“琴棋书画诗酒茶”之说,但这些是构成中国传统文化中“雅”的表现形式,而“雅”只意味着品味、修养;跟“奢侈”连在一起似乎太牵强了。

既然茶叶是由纯天然的植物构成,而大自然当中难免会有些“稀罕”植物,恰恰是由这些“稀罕”植物为原料制成的产品往往被人们奉为“奢侈品”,从这点上说极少品种和产量的茶叶因稀少而珍贵、价格不菲也可以理解;当然,其中也不乏炒作之嫌。

所以呢,整体而言茶叶绝不是奢侈品。

喝茶的目的。

这是个非常有趣的问题,为什么这么说?

大家可以仔细观察一下,我们周围什么人经常喝茶:小孩?年轻人?中年人?老年人?

从我本人的观察、体会来说,大部分喝茶人都是中、老年人,小孩几乎不喝,年轻人喝茶的也很少,这又是为什么呢?

我经常说的一句话是:劝年轻人喝茶事倍功半;等岁数到了、差不多30大几40多岁的时候,很多人开始找茶喝了。

无他,茶叶作为纯物理方法制作的纯植物产品,其养生健体的功效是必然存在的。小孩、年轻人正处于生命生长、旺盛阶段,对身体的“挥霍”、体能的“压榨”、精神的“宣泄”是该阶段自然的需求和内在的表达,酒精、碳酸饮料、冷饮等刺激性物质需求对其而言也是天然的存在。

而到了中年,机体能力逐渐退化,可供“挥霍”、“压榨”、“宣泄”的本钱逐渐消失;同时,家庭、社会的压力骤然增加,身体和精神都需要补充“养分”、甚至进行“治疗”,找茶行为自然而然会发生。

也有很多人会说:我喝茶就是为了喝口“有味”的水、不想喝白开水。

这种说法或许有其道理,但是深究一下:有味道的“水”有很多,为什么偏偏“找茶”呢?

因为TA便宜吗?因为TA易得吗?因为TA显得合群吗?

其实,人的很多自然行为背后都是有内在动因的,这点越来越多的行为心理学、脑科学都在逐渐验证。

还有很多人说:我喝茶,但是丝毫没感到TA给我带来的“健康”啊。

这也很简单:茶不是药、也不治病,做不到“药到病除”,更何况您还没病呢不是;

但对于很多“亚健康”人群来说,常喝茶属于“治未病”;

更何况,茶叶的品类、品种很多,或许你喝的茶对你身体而言不具有针对性;当有一天你喝到那种让你浑身舒坦的茶时,自然会有感觉。

总结一下:

茶叶不是奢侈品、是非刚需的消费品,大家别受误导;同时,名气大的茶喝不喝两可,因为你买茶的价钱里有95%是替商家支付广告费了。

常喝茶,TA会给你带来潜移默化的积极影响,无论是身体还是精神层面。