在习茶的过程中,我们很少把茶具和茶器去做严格的区分,经常把二者笼统地混为一谈,茶器于茶具在我们的生活中都是一个笼统概括,或茶具就是茶器,或茶器等于茶具。

陆羽在《茶经》里对茶具和茶器,从概念上做了明确的定义,分别单列在第二章和第四章将茶器于茶具的严格分类。

他把关于采茶、制茶的工具,定义为茶具。

把与烹茶相关的不可缺少的用具,把对茶的育化有改善作用的工具,全部定义为茶器。

并着重对茶器做了详细的阐述,从而赋予了茶器以丰富的文化内涵和精神品格。茶器以载道,茶道由器传,而非茶具。

陆羽在《四之器》里列出了详细的煎茶器清单,共计二十六种。若平时不用,或携带外出时,其他的二十五器。

具

籯(yíng),一曰篮,一曰笼,一曰筥(jǔ)。以竹织之,受五升。或一斗、二斗、三斗者,茶人负以采茶也。

灶,无用突者。

釜,用唇口者。

甑(zèng ),或木或瓦,匪腰而泥。篮以箄(bì)之,篾(miè)以系之。始其蒸也,入乎箄;既其熟也,出乎箄。釜涸,注于甑中,又以榖(gǔ)木枝三亚者制之,散所蒸牙笋并叶,畏流其膏。

杵臼,一名碓( duì ),惟恒用者佳。

规,一曰模,一曰棬(juàn)。以铁制之,或圆、或方、或花。

承,一曰台,一曰砧(zhēn)。以石为之。不然以槐、桑木半埋地中,遣无所摇动。

檐(yán),一曰衣。以油绢或雨衫、单服败者为之。以檐置承上,又以规置檐上,以造茶也。茶成,举而易之。

芘(bì)莉,一曰赢子,一曰蒡(bàng)莨(láng),以二小竹,长三尺,躯二尺五寸,柄五寸。以篾织方眼,如圃人箩,阔二尺,以列茶也。

棨(qǐ),一曰锥刀。柄以坚木为之。用穿茶也。

扑,一曰鞭。以竹为之,穿茶以解茶也。(解,押解,搬运)

焙,凿地深二尺,阔二尺五寸,长一丈。上作短墙,高二尺,泥之。

贯,削竹为之,长二尺五寸,以贯茶焙之。

棚,一曰栈。以木构于焙上,编木两层,高一尺,以焙茶也。茶之半干,升下棚;全干,升上棚。

穿,江东淮南剖竹为之,巴川峡山,纫榖(gǔ)皮为之。江东以一斤为上穿,半斤为中穿,四两五两为小穿。峡中以一百二十斤为上穿,八十斤为中穿,五十斤为小穿。字旧作“钗钏”之“钏”,字或作“贯串”,今则不然。如磨、扇、弹、钻、缝五字,文以平声书之,义以去声呼之,其字以“穿”名之。

育,以木制之,以竹编之,以纸糊之。中有隔,上有覆,下有床,傍有门,掩一扇,中置一器,贮塘煨火,令煴(yūn)煴然。江南梅雨时,焚之以火。

器

风炉(灰承) 筥(jǔ 炭檛(zhuā) 火筴(jiā) 鍑(fù)交床 夹 纸囊 碾

罗合 则 水方 漉水囊 瓢 竹筴鹾(cuó)簋楬(jiē) 熟盂 碗 畚(běn)

札 涤方 滓(zǐ)方 巾 具列 都篮

风炉(灰承)

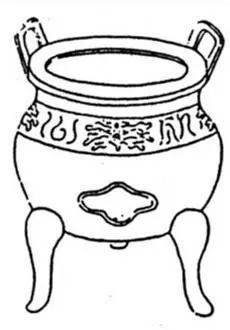

风炉,以铜铁铸之,如古鼎形,厚三分,缘阔九分,令六分虚中,致其圬(wū)墁(màn)。凡三足,古文书二十一字。一足云“坎上巽( xùn)下离于中”;一足云“体均五行去百疾”;一足云“圣唐灭胡明年铸”。其三足之间,设三窗,底一窗,以为通飚(biāo)漏烬之所。上并古文书六字,一窗之上书“伊公”二字,一窗之上书“羹陆”二字,一窗之上书“氏茶”二字,所谓“伊公羹,陆氏茶”也。置墆(dì)㙞(niè)于其内,设三格:其一格有翟焉,翟者,火禽也,画一卦曰离。其一格有彪焉,彪者,风兽也,画一卦曰巽(xùn )。其一格有鱼焉,鱼者,水虫也,画一卦曰坎。巽主风,离主火,坎主水,风能兴火,火能熟水,故备其三卦焉。其饰以连葩、垂蔓、曲水、方文之类。其炉,或锻铁为之,或运泥为之。其灰承,作三足铁柈(pán)抬之。

筥

筥,以竹织之,高一尺二寸,径阔七寸。或用藤,作木楦( xuàn)。如筥形,织之,六出圆眼。其底、盖若利箧(qiè)口,铄之。

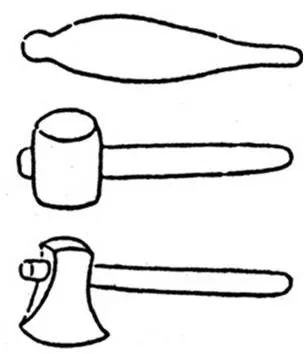

炭檛

炭檛(zhuā ),以铁六棱制之,长一尺,锐一丰中,执细,头系一小钅展,以饰檛也,若今之河陇军人木吾也。或作鎚,或作斧,随其便也。

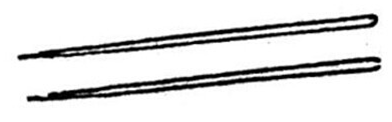

火筴

火筴,一名筯,若常用者,圆直一尺三寸,顶平截,无葱台钩鏁( suǒ)之属,以铁或熟铜制之。

鍑(音辅,或作釜,或作鬴)

交床

交床,以十字交之,剜( wān)中令虚,以支鍑也。

夹

夹,以小青竹为之,长一尺二寸。令一寸有节,节已上剖之,以炙茶也。彼竹之筱,津润于火,假其香洁以益茶味,恐非林谷间莫之致。或用精铁、熟铜之类,取其久也。

纸囊

纸囊,以剡(shàn)藤纸白厚者夹缝之,以贮所炙茶,使不泄其香也。

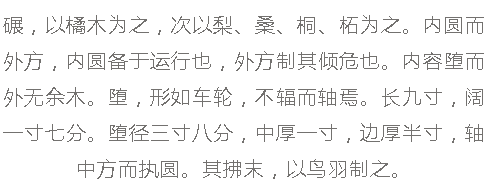

碾(拂末)

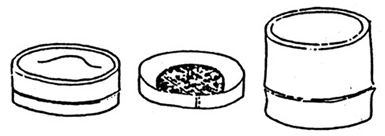

罗合

罗末以合盖贮之。以则置合中。(罗)用巨竹剖而屈之,以纱绢衣之。其合以竹节为之,或屈杉以漆之,高三寸,盖一寸,底二寸,口径四寸。

则

则,以海贝、蛎、蛤之属,或以铜、铁、竹匕策之类。则者,量也,准也,度也。凡煮水一升,用末方寸匕,若好薄者减,嗜浓者增,故云则也。

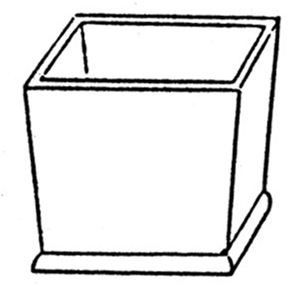

水方

水方,以椆(zhòu)木、槐、楸、梓等合之,其里并外缝漆之,受一斗。

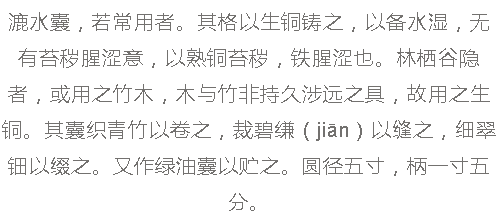

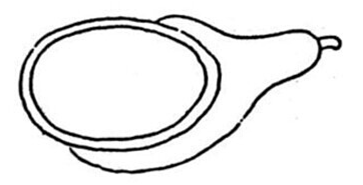

漉水囊

瓢

竹筴

竹筴,或以桃、柳、蒲葵木为之,或以柿心木为之。长一尺,银裹两头。

鹾(cuó)簋

鹾簋,以瓷为之,圆径四寸,若合形。或瓶,或罍(léi),贮盐花也。其揭,竹制,长四寸一分,阔九分。揭,策也。

熟盂

熟盂,以贮熟水,或瓷,或沙。受二升。

碗

畚(běn)

畚,以白蒲卷而编之,可贮碗十枚。或用筥。其纸帕以剡纸夹缝,令方,亦十之也。

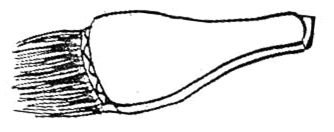

札

札,缉栟(bīng)榈皮,以茱萸木夹而缚之,或截竹束而管之,若巨笔形。

涤方

涤方,以贮涤洗之余。用楸(qiū)木合之,制如水方,受八升。

滓(zǐ)方

滓方,以集诸滓,制如涤方,处五升。

巾

巾,以絁(shī)布为之,长二尺,作二枚互用之,以洁诸器。

具列

都篮

免责声明:本文章源于网络,版权归原作者所有。

茶具和茶器

茶具和茶器是在不同时期对饮茶器具的称呼。从文献上看,饮茶器具最早被称为“具”。西汉王褒《僮约》载:“烹荼尽具”。西晋杜育《舜赋》,曰“器择陶简,出之东隅(瓯)”,唐《广陵耆老传》说东晋茶事,也将茶具称为“茶器”。唐陆羽《茶经》,承前朝将饮茶器具统称为“器”,以示区别加工用具。同代的张又新《煎水茶记》,曰“善烹洁器”,一直到宋初蔡襄《茶录》称为“器”,曰:“于净器中以沸汤渍之。"宋审安老人《茶具图赞》(1269年)将所有饮茶用器具统称为“茶具”。元代周密《癸辛杂记》记载“长沙茶具精妙甲天下”。此后明代、清代有关茶叶文献绝大多数称饮茶器具为茶具,沿至今日。

02

茶具的产生

茶具是因饮茶活动的需要,而从日常饮用器具中分化出来的专门饮茶用具。

茶被发现和初期利用时代,是作为药用、食用的植物。相传“神农尝百草,日遇七十二毒,得荼而解之”, 秦汉年代(前206年左右)《神农本草·木部》 载"茗、苦荼,味甘苦,微寒无毒,主瘘疮,利小便,去痰温热,令人少睡”。 汉司马相如《凡将篇》(前140-前122年)开列举的中草药中有“荈、诧”。 同时,《晏子春秋》一书指出晏相(前514年左右)在齐景公时,将茶作蔬菜食用,因此没有专门的饮茶用具。

西汉王褒《僮约》中,出现“烹荼尽具” 只告诉人们西汉时已有茶“具”, 但未明确是何种茶具,何种形状和质地,是否专用。20世纪七八十年代浙江上虞其土的碗、壶、盏,以及江西的陶炉,尤其是浙江湖州出土的东汉内外施釉、肩部刻有“茶”字的青瓷瓮,被专家证实是茶具时,人们才知悉古代茶具的模样。魏张揖《广雅》介绍当时饮茶,曰:“先炙令色赤,捣末置瓷器中,以汤浇覆之,用葱姜芼之。”此“瓷器”是否专用尚难肯定。西晋左思的《娇女诗》曰:“心为茶荈剧,吹嘘对鼎饬”,鼎饬应该是茶具。而同时代的杜育《荈赋》,“酌之以匏,取式公刘”, 匏是古代酒器,作为饮茶用,说明当时饮茶用具和酒食具的区分并不严格。可见茶具虽自汉就有,但在唐前的很长时期内,仍有混用现象,直到唐陆羽《茶经》总结了前人和唐时的饮茶情况,提出一套陆羽认为值得提倡的饮茶方法而设置的茶具时,才形成了中国成套的专用茶具。

茶具沿革

饮茶用具经过从无到有,从粗糙到精致,从混用到专用,从单件到成套茶具的历程,取决于茶叶生产、饮茶方式以及当时的技术进步。

唐代茶具

茶具虽始于汉,但形成系列的专用茶具现于唐。唐时饮茶风盛,唐封演《封氏闻见记》:“京邑城市,多开店铺,煎茶卖之,不问道俗,投钱取饮。”饮茶普及,而促进了茶具。唐初高宗时,画家阎立本《萧翼赚兰亭图》画卷中反映了唐时的茶具,有风炉茶铛、带托的茶碗、茶碾和茶粉罐。唐玄宗天宝二年(744),为举行通航庆典,每条彩船代表一个地方.分陈其土特产于上。在豫章郡(今江西南昌)船上,摆放“瓷器、酒器、茶釜、茶铛、茶碗"等,欢歌以进(《旧唐书·韦坚传》),表达了茶具已开始作为某地的名产。

唐代制茶采用蒸青法,将茶叶放在甑中蒸熟,然后捣碎,把茶末拍制成团饼,最后将茶饼穿起,焙干后封存待用。饮茶时,先把茶饼捣碎,碾成细末,当水在釜中初沸时,以盐调味,再用竹夹环击汤心,然后下茶末,再置于茶碗中饮用,煎茶法成为主流。所以唐陆羽撰(茶经》,在四之器中,将饮茶器具分为8大类24种共29件.其中生火燃具有风炉、灰承、筥、炭挝、火筴;煎茶用具有鍑、交床;炙茶和碾茶用具有竹筴、纸囊、碾、拂末、罗合、则;贮水和存盐贮具有水方、漉水囊、瓢、熟盂、鹺簋、揭;盛茶和清洁用具有碗、畚、札、涤方、滓方、巾;茶器贮具有具列、都篮等。

唐代饮茶的陶瓷器具主要是瓷壶(亦称注子)和瓷碗。当时有三大著名瓷窑,一是浙江余姚的越窑,以烧制青瓷茶碗著名;二是湖南的长沙窑,以釉下彩绘的瓷壶盛名;三是河北的邢窑(内丘),以烧制白瓷茶碗取胜,而且普遍采用“茶托子”,即盏托,说明瓷茶具开始配套,专用性更强。

“秘色瓷”是瓷中精品,产于越窑。浙江的余姚、上虞一带自汉代始烧窑,唐时为鼎盛期.烧制的青瓷有碗、壶、托盏等,备受陆羽青睐,称其为“类玉”、“类冰”,最宜村托茶色。所以,越窑为南瓷代表,与邢窑形成“南青北白”的瓷器格局。在越窑的产品中,秘色瓷烧制技术、配方、工艺不传人,传器极少,增添了神秘感。唐陆龟蒙《秘色瓷器》诗曰:“九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来。”后世宋代赵德麟《侯鲭录》曰:“今之秘色瓷器,世言钱氏有国越州烧进,今供之物,臣庶不得用,故云秘色。”1987年陕西法门寺出土文物有秘色瓷器,被视为文物研究工作的突破性发现。

唐时,饮茶用具崇尚金属制品,故陆羽云: “瓷与石皆雅器,性非结实,难可持久。用银为之,至洁,但涉于侈丽。雅则雅矣,洁亦洁矣,若用之恒,而卒归于铁也。”所以唐朝茶具如鍑皆用铁。在“金银为上” 的思想影响下,唐皇室多以金银为茶具。陕西扶风法门寺地宫出土的器具有成套的金银茶具,其中有炙茶用的鎏金镂空鸿雁球路纹银笼子、金银丝结条笼子,碾茶用的鎏金壶门座茶碾子,罗茶用的鎏金仙人驾鹤纹壶门茶罗子,贮茶用的鎏金银龟盒,放调料用的摩蝎纹蕾纽三足盐台、鎏金人物画银坛子,煮茶用的壶门高圈足座银风炉、系链银火筋、鎏金飞鸿纹银匙子,以及调茶、饮茶用的流金伎乐纹调达子等。这些器具多为唐咸通九年至十年“文思院造”,其中部分刻有“五哥”字样的器具为唐僖宗用物。

02

宋、元代茶具

唐时饮有粗茶、散茶、末茶和饼茶,主要是后两者。至宋朝,斗茶风起推动了饮茶,陆羽提倡的煎茶法逐渐被点茶法所取代,所需茶具虽基本相似,但由于对茶之汤色等要求不同,所以对茶具形制和质地色泽上的要求也略有不同。

宋朝烧制茶具的产地有福建的建窑黑瓷、浙江的处州青瓷、河南的钧窑玫瑰紫釉、河北的定窑白瓷等。宋朝斗茶风盛,要求“茶叶色泽贵白”、“宜黑盏”,而“建安所造者绀黑,纹如兔毫,其坯微厚,熁之久热难冷,最为要用”。所以在茶具形制上,改大碗为小盏。盏实际是一种小碗,托口突起,托沿多作花瓣纹,托底中凹。同时斗茶也要求茶壶“注汤利(厉)害,独瓶之口嘴而已”,由此,宋朝的茶壶有了较大变化。至南宋,茶壶壶式由过去的饱满状变得瘦长,壶体的纹饰,由常见的莲瓣形变为瓜棱形。元朝的茶具跟宋代差不多,但壶形有变,宋朝的茶壶,流子多在肩部,元朝时移至腹部,真正可以达到“注汤利(厉)害”,因此流子比过去明显。元朝时景德镇创烧青花瓷闻名,日本“茶汤之祖”村田珠光特别钟爱,后人将青花瓷具别名为“珠光青瓷”。

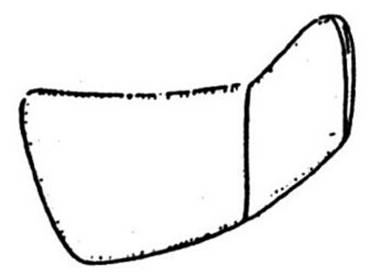

宋时,蔡襄在《茶录》中,指出当时的茶具有“茶焙、茶笼、砧椎、茶钤、茶碾、茶罗、茶盏、茶匙、汤瓶”等。特别是宋审安老人《茶具图赞》,用白描将“韦鸿炉、木待制、金法曹、石转运、胡员外、罗枢密、宗从事、漆雕密阁、陶宝文、汤提点、竺副帅、司职方”呈现在人们眼前,使现代人更形象地了解宋代的茶具。

宋代茶具总体上要比唐代少一些,尤其在以下四个方面有变化:一改碗为盏;二改鍑为瓶;三改竹夹为茶钤;四改栟榈为茶筅。至元代基本沿袭宋制,但茶叶加工出现散茶(芽茶和叶茶),萌芽冲泡法,具相应减少。元代的冲泡茶,其芽叶有时也要碾碎,元耶律楚材诗曰: “青旗一叶碾新芽”,但在元代盗墓烹茶图中未见茶碾,疑是直接冲泡。

03

明代茶具

唐宋时期饮茶以饼茶为主,元代虽开始饮散茶,但在方法上饮用饼茶的痕迹未退。至明朝,皇帝朱元璋“废团茶”,于是散茶兴起,使用冲泡茶叶的方法成为主流。明代文震享《长物志》曰:吾朝所尚又不同,其烹试之法,亦与前之异,然简便异常,天趣备悉,可谓尽茶之真味矣。至于洗茶、候汤、择器,皆各有法。”

明代茶具虽然简化,但由于冲泡方法特殊,在许多方面都有专门要求。散茶易受潮,贮茶更显重要,所以明代采用贮焙结合,即用大陶罂烘干后,放入若干层干箬叶片,而后将烘干冷却的茶叶放入,其上放箬叶,最后用干燥后的六七层宣纸封口。平日取用的,“以新燥宜兴小瓶取之,约可受四五两,取后随即包整”。由于明代饮茶时要“洗茶”,即用热水洗茶,除去“尘垢”和“冷气”。洗茶采用茶洗,用砂土烧之,上下两层,上层底有筛孔,沙垢从孔中流人下层,取上层干净芽叶泡饮。此外,明代用汤瓶烧水,“瓶要小者易候汤,又点茶注汤有准,瓷器为上”[张谦德《茶经》,也有人用金属汤瓶。在饮具上由于冲茶的需要,出现了小茶壶和白盏,取代了黑盏。明许次纾《茶疏》:“其在今日,纯白为佳,兼贵于小。”当时生产白瓷的汝、官、哥、宣和定窑都成为生产茶具的重要窑场,产品以宣德所产的白釉小盏最为著名,因形似鸡心,又称鸡心杯。杯是一种古老的用具,但作为茶具还是明代冯可宾《岕茶笺》才提到。

此外,明代江苏宜兴用五色陶土烧成紫砂陶,与瓷器争名,出现了供春和时大彬两位著名艺人。由于紫砂壶有良好的保味功能,能吸附茶汁增积茶锈,冷热急变不易胀裂,传热慢又不烫手,成陶火度高,可直接置于炉火上,因而备受欢迎。而瓷器在景德镇又有创新,成化时的斗彩,嘉万年的五彩、填彩,都驰名于世。青花是釉下彩,即先画彩再敷釉烘烧。斗彩、五彩填彩则是釉上彩,斗彩是在青花器上,再加红黄绿紫等各种彩料,釉下花纹和釉上彩共绘一体,相互争辉。明代《帝京景物略》载,“成杯一双,值十万钱”。

04

清代茶具

清代,六大茶类基本齐全,由于多为散形茶,故以直接冲泡法为主,尤其是省略明代洗茶这一-程序,简化了茶具。

清代的茶具以陶瓷为主,所以有“景瓷宜陶”的说法。制瓷业尤其以康熙、雍正和乾隆三个时期最为繁荣。康熙时,景瓷除以生产五彩瓷为主外,还创烧了珐琅粉彩两种新的釉上彩。珐琅彩瓷,是仿造铜胎珐琅器的色彩和纹饰烧制的,胎质洁白,薄如蛋壳,烧制程度相当完善。在康熙和雍正年间还创烧了一种盖碗和盖盏。盖碗和盖盏自古即有,但从文献记载上看,清代盖碗,尤其是在形质上与过去有很大的差别,主要表现在质地细腻、彩釉清晰、逼真、纹饰多样化。同时宜陶在清代有更大发展,这是和清朝政治体制有关,一大批游手好闲的八旗子弟及文人墨客,对宜兴紫砂陶爱不释手,使得一批能工巧匠应运而生,尤其是些文人与陶匠结合,更创造了紫砂陶茶具的辉煌。清初的陈鸣远和嘉庆的陈曼生,所制之壶尤名于世。陈曼生是宜兴知县,也是清著名的篆刻家、书法家,画家和陶壶设计家。癖好陶壶,艺匠杨彭年按其意生产.形成曼生壶。杨彭年制壶不用模子,信手捏成,式样非凡;与陈曼生合作制作的被称为“当世绝作”的“侵生十八式”,形式多样,有“石铫式、汲直、却日、横云、百纳、合欢、春胜、古春、饮虹、瓜形、葫芦、天鸡、合斗、圆珠、乳鼎、镜互、棋奁、方壶等,每式上都有题识”。曼生壶一般由陈曼生刻铭题字,把柄上印有“彭年”小印章。

清代乌龙茶的出现,开创了一种新的饮茶方法。清施鸣保《闽杂记》:“漳泉各属,俗尚功夫茶,茶具精巧;壶有小如胡桃者,名孟公壶,杯极小者,名若琛杯,以武夷小种为尚...饮必细啜久咀。”孟臣姓惠,江苏宜兴人,活动于明末清初(1598-1684年),书法类唐大书法家褚遂良。其壶作品朱紫者多,白泥者少;小壶多,中壶少,大壶最罕,可见是制小壶能手。

此外,清代还出现了脱胎漆茶具、四川的竹编茶具等,使人耳目一新,更放异彩。

茶具的发生和发展与社会经济文化有关,更与时代习俗、审美观以及茶类的变化、饮茶方法有关。茶具在一定程度上能反映时代精神,印刻着历史的烙印;茶具还反映了当时的技艺水平。每个历史时期都有自己的主流茶具,也有承上启下的前朝茶具夹入其中。

2017年3月28日,“首届蒙顶山国际禅茶大会寻根峰会”在雅安市名山区茶马古城举行。《吃茶去》杂志总编舒曼应邀作《“佛茶”与“禅茶”关系之刍议》学术报告。报告大致内容如下——

佛家对中国茶文化的发展有着举足轻重的作用,因而佛教茶文化是中国茶文化最为珍贵、最为精彩、最为出色的篇章。佛教在西汉时期传入中国,“因缘具足”地与茶结缘成就出“佛茶文化”这一概念。再至中晚唐时期又得到中国佛教——禅宗的青睐和推动,形成了独具特色的“禅茶文化”(禅宗茶文化)这一概念,其要义不出禅门“吃茶去”,标志着佛教“禅宗茶道”的正式形成。

追朔佛教茶文化近二千年的辉煌历史,“佛茶文化”却在禅宗那里得到了进一步发展并发扬光大,并形成了自身的思想体系。所以说,禅茶文化是佛茶文化的标志,对于佛教界饮茶之风的鼎盛起到了直接的推动作用,由于禅宗茶文化影响所致,对于全国饮茶之风的鼎盛也起着直接的推动作用。

关于“佛茶”,亦即佛教茶之事,舒曼认为:最早的文字记载见于唐代房玄龄等人著《晋书·艺术列传》卷九十五中所写发生在晋代后赵都城邺城昭德寺,僧人单道开以茶禅修之先例。除了敦煌人单道开而外,陆羽《茶经》还补充了武康小山寺释法瑶和八公山沙门昙济。也就是说,晋代僧人单道开的“以茶禅定”,南朝宋代释法瑶的“饭所饮荼”和沙门昙济“设茶待客”,开启了中国佛茶史上崭新篇章。关于这三位佛教人物的茶之事,舒曼曾在《陆羽“茶经”中的三位佛教人物茶事考》一文中作了较为详细的剖析(见《陆羽“茶经”与湖州——纪念陆羽诞辰1280周年论文集》.中国文史出版社.2013年11月第1版第25-35页)。

佛教传入中国至隋唐时期,由于社会环境变化、南北学风的融合,佛教各种的宗派乃渐渐形成。据资料载中国佛教宗派有八宗、九宗、十宗、十一宗、十三宗、十五宗之说。后来佛教各宗转承之下变为十宗,再把列属小乘佛教去除,因而在中土佛教大乘宗派中,最为有影响的实属佛教八大宗派:唯识(法相)宗、律宗、天台宗、禅宗、三论宗、华严宗、净土宗、密宗。

佛教各宗派的建立,标志着佛教在中国的发展进入了鼎盛阶段。佛教八大宗派虽然都是在中国形成的,但每一个宗派都有其完备的体系和经典理论架构,也就是各宗大义[见(吴信如.佛教各宗大义.中国藏学出版社.2004年8月]。

因为茶可以和任何事物结合,也可以和任何佛教宗派结合。正因如此,茶与儒家文化结合,可形成“儒茶一味”,茶与道家文化结合,可以形成“道茶一味”,茶与佛家结合,可以形成“佛茶一味”,以至于茶与琴道、花道、香道、棋道、曲道乃至书画、诗词等均可成为“一味”。而且,茶与佛教各宗结合均可以有各自的与茶相关的理论架构。

舒曼从三个方面例举佛教净土宗、密宗、天台宗与茶的渊源。

如,茶与佛教净土宗结合,可称“净茶一味”或“净茶文化”。净土宗推崇《阿弥陀经》中“微、妙、香、洁”四德,此乃西方极乐世界莲花的四大特色,以此作为净茶文化“四大精神”。“微”是入微心田;“妙”既妙不可言,是一种内心功德之显发;“香”是内在之香,也是心性的显发;“洁”是高洁,是一种超越。

净土宗讲自性、清静和光明。清静为无量寿,是谓“微妙”,自性和光明为无量光,是谓“香洁”,具有超越性。净宗茶文化是通过茶这一媒介,也就是借助于茶,使茶性变性出一种“缘”。如此,净宗茶文化是用净土八功德水:“澄净、清冷、甘美、安和、轻软、润泽、除饥渴、长养善根”,冲泡出“微、妙、香、洁”四大精神。通过这杯净宗茶,使无数众生走向性感的净化,走向阿弥陀佛的净土生活理念。[见(舒曼.“东林梵音起,匡庐禅茶香”一文.《河北茶文化》.2007年12月第6期)]

又如,茶与佛教密宗结合,可称“密茶一味”。密宗分为唐密、东密、台密或藏密。密教修法可说是供养法,而茶成为最佳供品之一,一开始就与密教修供又结下了不解之缘。大唐时期,但凡皇帝赏赐高僧基本上多用茶供。如传播密教的佛门人物金刚智的忌辰时,往往会举行千僧供的法会,唐玄宗就会赐茶以供斋用。把茶作为供品则是从唐代开始,而且就是唐密所创。供养分:外、内、密、密密四层。另外,《行历抄》是日本台密圆珍大师的游唐日记,其中亦记录他初到长安会见唐密祖师惠果和尚之法孙,与法全一起吃茶以及圆珍在青龙寺吃茶的情景。这也证实密宗高僧与茶的关系。

还有中国早期密法——药师法与茶的关系。药师法是以性空为性、以药物为体来认识人生而了生脱死的立地起修的大法,其本质就是修药师定。如法门寺地宫发现皇室茶具以及八重宝函中有药师曼荼罗,说明地宫也已用茶供养药师。中国佛教文化研究所原所长吴立民说:“用药师法茶供、茶施、茶会,则是秘密禅茶供之善巧方便之运用。因为茶禅一味,禅密一体。茶作供品,作空性观,既易悟缘起性空之理,更显实相不空之法。密教用茶作供,可表如来口、如来味、如来意,这是修密供茶的茶道,也可说是修秘密禅的‘密禅’茶道”。

再如,茶与佛教天台宗结合,可称“台茶一味”。唐时,日本天台宗祖传教大师最澄从天台山带茶种回日本栽种;宋熙宁五年(1072年),日僧成寻来到国清寺参拜天台宗祖庭,感恩国清寺法乳深恩。

日本成寻禅师在《参天台五台山记》中提到了佛门茶事。此后,日本友人专门在国清寺七佛塔旁种植“御奉茶纪念”茶园,以示纪念。而在国清寺文物室内仍保留有最澄入唐渡碟文书和最澄入唐图两幅珍贵文物。

如今天台山方广寺月真法师从天台宗法华教义出发,进一步阐释法与茶圆融不二的内在关系,把品茶与天台宗的“一念三千、三谛圆融”和“圆顿止观”论紧密相连。他在《供祖茶会法语》中写道:

“采灵芽于华顶峰头,汲净水于石梁瀑下,依马明龙树(马明:妙法莲华经马明菩萨品第三十;龙树:印度佛教人物,著有《中论》)制造之方,按慧思慧文(慧思、慧文为天台思想先驱人物)烹煎之旨;焙之以法华三昧火,碾之以实相解脱轮;煮之以大悲方便锅,盛之以般若清净碗。碧毫落处,空湛澈;茶云起时,国土飘香。凝神汤色,空观、色观、中道观,三观圆于一念;定心服味,业障、报障、烦恼障,诸障消于无形。法界即茶,茶即法界,一色一香无非中道。”[见(舒曼.茶风旧识国清寺.吃茶去.2012年第6期第26页)]

关于“禅茶”,亦即佛教禅宗茶之事,舒曼认为:在印度佛教发展的各个阶段里都存有禅的思想,禅甚至存在佛教以外的一些宗教中,各自对禅有着不同的理解。自从佛教的禅思想传入华夏后,起初并未形成一个独立的佛教宗派。但自禅宗形成后,中国的禅思想则主要表现在“内见自性不动,名为禅”。(《六祖坛经》)由于禅宗把禅思想与“心性”、“见性”、“佛性”等问题紧密相合,加之六祖慧能倡导自性本足,明心见性,顿悟成佛的观念,确立以无相为本,无性为体,无念为宗的中国禅宗思想

。而今我们所讲的“禅茶文化”、“禅茶一味”抑或所谓的“禅茶”,是专指或特指佛教禅宗与茶的关系,而非茶与其他佛教各宗的关系。也就是说,禅茶文化抑或禅茶,既非从唯识宗的玄奘法师、律宗的道宣律师、天台宗的慧文大师说起,也非从三论宗的鸠摩罗什尊者、华严宗的杜顺和尚说起,更非从净土宗的慧远法师、密宗的不空上师说起,而是从北魏禅宗菩提达摩祖师来中国传法说起。所以说,“‘禅’,指中国独创的禅宗。‘宗’指直契佛心,以与依靠佛陀经教入门传授的‘教’相区别”。(王雷泉:禅的智慧与人生境界)

禅茶之“禅”,对今天的人理解起来有些费解,因为“禅”很抽象,禅宗认为“禅”无处不在,行住坐卧皆可禅,但禅不可言传,只可意会,要靠自己来体悟或感悟来理解,如人喝茶,冷暖自知。

舒曼认为,佛教从印度传入,就与中国本土文化发生了撞击、冲突,随着各宗的创立,佛教与中国本土文化转为相互渗透、融合。那么,如何能在佛教的教义、教规和礼仪中更好地渗透儒、道学说,这就成为佛教在中国发展的一个最为重要的课题。于是,禅宗在这样一个课题中捷足先登,接受和融入了中国儒、道文化。唐代时开创了儒、释、道“三教并立”局面。“一个宗派流行时间的长短是与它们中国化的程度成正比的。”(季羡林语)禅宗的入佛门槛较低,只要在眼前改变一下对现实的看法。这是因为佛法本就在世间,从来也没有离开过我们。

要了解禅茶文化理念,需要先了解禅宗禅法的传承与发展,均从菩提达摩“二入四行”基本要点开始,到二祖慧可“断臂求法”而直显达摩正传的心法,及至三祖僧璨的《信心铭》、四祖道信的《入道安心要方便法门》和五祖弘忍《修心要论》达至“守本真心”的“东山法门”,对后世禅宗的发展,产生了极为深远的影响。更重要的是六祖慧能顺应时代潮流,大胆地对传统佛教的宗教仪式、佛性理论、修行方式等进行了一系列彻底的改革,其内容涉及提出“自心归依自性,是皈依真佛”(自性即佛)、开启顿悟法门、倡导立地成佛等等,从而使禅宗最终成为最具中国特色的佛教宗派,绵延至今而不绝,以至于成为中国式佛教和中国传统文化中的一大杰作。

禅宗认为,所有的修行,都是从心而来。一个是神秀禅师的“时时勤拂拭”,种净心之因;一个是慧能禅师的“本来无一物”,得净心之果。慧能大师和神秀国师,开创了“南能北秀”的时代,形成禅宗南北二宗,而后,禅宗法不传衣,一花开出五叶——即“五家七宗”:湖南沩山的沩仰宗、河北正定的临济宗、江西洞山的曹洞宗、广东云门山的云门宗、江西抚州青莲山的法眼宗,后来河北的临济宗又分别在江西南昌和高安分出黄龙派和杨岐派,禅门枝叶茂盛,灯灯相传。这“五家七宗”,为中国禅宗史增添了浓墨重彩的历史篇章。

舒曼认为,我们所说的禅茶文化或所谓“禅茶”,就是茶与“五家七宗”所发生和形成的因缘关系。所以,当我们追根禅茶文化精神之源,实则旨归在中国式佛教——禅宗思想。

在禅宗茶文化史上,舒曼列举了具有划时代意义的有四件大事件:

一是封演《封氏闻见记》卷六“饮茶篇”(《雅雨堂丛书》本1958年中华书局版)记录唐代“开元中,泰山灵岩寺有降魔(降魔藏)师大兴禅教,学禅务于不寐,又不夕食,皆许其饮茶。人自怀挟,到处煮饮。从此转相仿效,遂成风俗。”降魔藏禅师这样的决定,即反映了僧人饮茶的需求,也说明了坐禅和饮茶同属于僧人的禅修的内容。至此以后,僧人饮茶真正成了“和尚家事”。

二是中晚唐的高僧百丈怀海禅师制定《百丈清规》,将饮茶列入佛门清规。百丈怀海禅师实行僧人农禅制度,提出“一日不作,一日不食”口号。《百丈清规》对于禅茶文化的贡献是将僧人植茶、制茶纳入农禅内容,将僧人饮茶纳入寺院茶礼,使僧人饮茶之礼成为了佛门常态化和制度化,较降魔藏大师又进了一步。正因怀海这一贡献,不仅明确肯定僧人茶事的制度化,还使茶事活动真正从制度上成为与禅宗教义相关的行为。

僧人饮茶成为制度并被纳入法律强制施行是在元代。元代皇帝命令和尚们重新编刊《百丈清规》,遍行天下丛林。明洪武十五年(1382)太祖皇帝“圣旨榜例”,“诸山僧人不入清规者,以法绳之”。《百丈清规》对于刚刚出现的佛门茶礼的发展和巩固起到决定性作用。

三是禅茶文化史上甚至是中国茶文化史上的一次大的飞跃发端于唐朝从谂禅师,人称他为“赵州古佛”。他常与四方来学者道以一声“吃茶去”,因而形成禅门“新到吃茶,曾到吃茶。若问吃茶,还去吃茶”一桩有趣公案,成为中国禅茶史上著名茶文化典故。

从谂禅师的“吃茶去!”被世人看成是“赵州禅关”,由于禅宗提倡“明心见性,直指人心”的顿悟观,讲究生活体验与参禅密不可分,所以“吃茶去”公案的诞生,震动了整个南北禅林,故对中国禅宗茶道的形成产生了重大的影响。“‘赵州禅茶’提升了佛教茶文化乃至中华茶文化的文化内涵,赵州禅茶的出现是‘禅茶一味’肇始的标志,是禅茶文化形成的标志,同时也标志着佛教‘禅宗茶道’的正式形成,也为中国茶道的形成奠定了基础,”因而“吃茶去”作为禅的“悟道”方式,构成了“茶禅一味”的至高智慧境界。从而“‘吃茶去’凸显了禅的本质和核心,揭示了禅的修行特色和精神”。

四是中国禅茶文化“四大精神”和“四大功能”的诞生。中国禅茶文化作为一个特别话题在近十多年来被茶、佛界人士广泛谈论,也是被世人广泛炒作的话题。2005年10月,当代高僧净慧大德以儒释道三教核心思想提出了“正、清、和、雅”四大精神和“感恩、包容、分享、结缘”四大功能,创造出中国禅茶文化全新的理念和文化内涵,把禅茶文化推进为一个价值核心,一个新的教养水准,来规范我们周围的世界,通过这种文化现象改变自己,改变周围。其目的诚如净慧大德所言:“将信仰落实于生活;将修行落实于当下;将佛法融化于世间;将个人融化于大众。”

禅茶文化,从表面上看就是禅和茶共同点的结合,所以才有“茶味禅味,味味一味”之说,与“儒茶一味”、“道茶一味”、“书茶一味”抑或茶和别的事物结合没有什么区别,但深想一层,只有当茶和禅宗文化结合时才能有“儒家主正气,道家主清气,佛家主和气”三教合一的思想精华体现,再加上一个“茶家主雅气”才能真实地反映中华文化的核心思想,才能使茶泡出更赋哲理性的滋味来。

禅茶文化的精神——正清和雅;禅茶文化的功能——感恩、包容、分享、结缘。诚如净慧长老有言:“将正气溶入感恩中,将清气溶入包容中,将和气溶入分享中,将雅气溶入结缘中;在弘扬禅茶文化的精神和落实禅茶文化,发挥禅茶文化凝聚人心、化解矛盾、优化自身素质、和谐自他关系的潜移默化的作用,这是弘扬禅茶文化的根本社会价值所在。”

舒曼在阐述“佛茶”与“禅茶”之后总结道——

“佛茶文化”是指茶文化与佛教文化以及佛教各宗派文化缘合的产物,是僧人通过在植茶、采茶、制茶和饮茶实践体认中所创造的精神财富。佛茶文化是指整个佛教(包括佛教“八宗”)与茶文化发展历程中有关物质和精神财富的总和。

“禅茶文化”是指茶文化与禅宗文化结合的产物,是专指禅宗“五家七宗”僧人通过植茶、采茶、制茶和饮茶的禅修实践中所感悟和创造的精神财富。“禅茶”可视作一种法门。

禅茶文化既有佛教文化的一面,也有超越佛教文化的的一面——禅茶文化是基于儒家的“中庸”思想,倚于佛家的“和合”情操,洋溢道家的“自然”理想。“道讲‘修真养性’,佛讲‘明心见性’,儒讲‘穷理尽性’,三家根本都是圣人之学,都是讲‘复性’”。(见《槐轩概述》﹒上海科学技术文献出版社﹒2015年2月第1版)实际上禅宗就是借品茶倡导“三教”之“复性”——清和净心,借茶参禅,借茶悟禅,以平心静气之态领略茶韵禅机的真谛,从而追求精神境界提纯与升华。

舒曼指出,研究禅茶文化,不是研究僧人植茶、制茶、采茶、饮茶等现象,也不是简单地把僧人采的茶、僧人制的茶、僧人饮的茶统统视作叫“佛茶”和“禅茶”。研究佛茶文化或者禅茶文化,是研究茶被佛门或宗门的僧人应用过程中所产生的形而上的文化现象,也就是僧人在禅修和礼佛活动中孕育出来的价值观念。

所谓“禅茶”,是茶又非茶。说它是茶,只是僧人生活的一部分,也可以视作是僧人修行的载体。说它不是茶,只是因为禅宗茶道早已超越了茶而成为“根植菩提种,叶抽智慧芽”的象征。

所谓禅茶,是“瓯注曹溪水,薪烧鹫岭桠”(六祖惠能在曹溪宝林寺演法而得名。曹溪被看做“禅宗祖庭”。曹溪水常用以喻指佛法。茶碗里面倾注的是曹溪的水)又有“虚空为玉盏,云水是生涯;着意尝来淡,随缘得处佳”的自在,而这杯禅茶的自在恰是体现“上供诸佛祖,平施百姓家”的平常和日用。

所谓“禅茶”,是佛的化身,禅的心语;是菩萨心肠,禅的境界;是性的开悟,禅的灵芽。

延伸阅读——

以“把茶问禅蒙顶山,修心悟道天地间”为主题的“首届蒙顶山禅茶大会寻根峰会”,于2017年3月28日上午在雅安市名山区茶马古城茶市大厅举行。来自海内外的禅茶文化专家学者、高僧大德汇聚一堂,共同探讨佛教禅茶文化的起源与历史、发展和未来。会议由中国国际茶文化研究会副会长、西南茶文化研究中心主任孙前主持,省民宗委副主任杨伯明、市民宗局局长杨丕樵、名山区委副书记、区长余力等领导参加会议。

本次峰会学术论坛特邀四川省佛教协会副会长、成都大慈寺方丈大恩法师,四川省巴蜀文化学重点学科建设首席专家、四川省巴蜀文化研究中心学术委员会主任谭继和,北京大学教授、日本茶道研究学者滕军,四川省社会科学院首席研究员、川藏文化研究专家任新建,《吃茶去》杂志总编、河北省茶文化学会常务副会长、禅茶文化研究学者舒曼,中国农科院茶叶研究所研究员、茶树资源专家虞富莲等六位专家学者,分别就《蒙顶山禅茶文化与大慈禅茶》《禅茶一味与巴蜀文化》《茶修即禅修》《茶马古道研究》《“佛茶”与“禅茶”关系之刍议》《巴蜀古茶树资源的优势与价值》等内容先后进行了演讲。四川省佛教协会副秘书长、雅安市佛教协会会长、雅安云峰寺方丈智灯大和尚代表雅安市佛教协会致结束辞。