茶在画中,意蕴无穷

——评叶梓先生《茶痕:一杯茶的前世今生》

茶,在中国诸多的传统文化表现形式中可以说是最具有典型性的一种文化符号,以茶为纽带,“琴棋书画诗酒茶”和谐地融为一体,被古人并称为人生七大雅事。由山东画报出版社出版的叶梓先生的新作《茶痕:一杯茶的前世今生》就是这样一本以中国古代茶画为着眼点,全面展现中国历代文人各种风雅生活的集子。在本书中,作者通过对这些出自历代名家之手的“茶画”的深刻关照,与创作者穿越时空进行“对话”,向我们展示了一个丰富的传统文人生活的世界。

从最初发源于喜马拉雅山麓的一种山茶科(Camellia sinensis)野生植物到置于各色杯盏中静待人们品饮的茶汤,从古代中国解毒之“药物”到整个现代世界为之迷醉的饮品,从“自然之物”到“人造之物”,再到“文化之物”——茶的这一复杂角色演变过程是历代的茶人们智慧凝聚的结果,这其中既包括采茶人的艰辛劳作,制茶人为提高工艺的奇思妙想,更包括文人雅士们或储雪烹茶,或调琴品茗,或跋山涉水只为寻找一泓上好泉水的雅趣。而在物质文明几乎全盘洋化的现代社会,要想重温古人的这番诗情画意,除了需要一腔与古人遥相呼应的文人情怀,还要求作者具备极高的综合人文素养,这其中既包括茶叶知识(如历代制茶饮茶之法沿革、各朝盛行之茶器特征、历代茶叶论著与茶诗,对名泉和名茶的分布和了解等),也包括较高的书画艺术鉴赏能力以及阅读古文献的能力。简言之,对于引领现代读者穿越重重历史迷障领略此类“茶画”之美,一颗“赤子之心”与综合性的传统文化知识积累二者缺一不可。作者童年在西北天水的淳朴乡居生活以及后来多年从事茶文化写作的经历使得他恰好同时具备了这两个条件,从而有了展现于读者面前的这本《茶痕:一杯茶的前世今生》。

“茶画”——即以茶事为题材或与茶有关之画,这是作者自己对于画的一种分类,并非艺术史学科的专业划分。按照不同的分类法,这些画实际上涉及山水画、高士图、侍女图、花鸟画、宫廷画、文人画、清供图,甚至是近代丰子恺的漫画。尽管这些画各具风格,采用了不同技法,但其内容都与茶有关,如采茶、饮茶、烹茶、点茶等人们熟知的古代茶事,或者只见山水之间隐隐绰绰的两三间茅舍,怀抱水瓮行色匆匆的隐者,又或者只是一段红烛,一树玉兰花与瓷瓶里旁逸斜出的一枝梅花,或月色下寂寥的一只茶壶几个茶杯。在本书中,作者不仅体现出较高的书画鉴赏能力,以茶为主线,用平实的语言介绍了历朝历代各大书画名家的绘画风格、技巧及其创作背景,使普通读者在阅读完此书之后也能对中国古代绘画艺术发展演变有大致了解。更为难能可贵的是,作者还通过建立在文献阅读、各地博物馆藏品中的实物考证以及对“茶画”的解读之上的“三重证据法”,尽可能地为读者还原了传统中国关于茶的社会文化史,充分挖掘出了这些古画的历史文献学意义。

“以图证史”是现代史学研究中一个新的趋向,有学者曾言,“千言万语不及一张图。”图像所传递的信息,是文字无法取代的;反之,文字所表达的意思,有时也是图像所无法胜任的,所以图和文经常需要有机地结合起来,汉语中就有图书、图籍、图注这样的词汇。在本书中,作者以图像为主,辅以文献资料与器物考证,极为可信地还原了一些现代已经失传的“茶法”,例如宋代的“点茶”法在书中的多篇文章中都有所述及。众所周知,自宋以降,在宋徽宗赵佶的引领下,茶事进入了追求精致的鼎盛时代,饮茶之法由唐代的煎茶法逐渐演变为更为精致繁复的点茶法,然而具体是怎样的“点”法,文献记载却语焉不详,以至于在当代的各种“雅集”活动中,茶人们所还原的“点茶”之法都按照各自的理解有所差异。作者以台北故宫博物馆收藏的刘松年的《撵茶图》为视觉证据,依次描述了画中所出现的茶帚、茶盏、汤瓶、风炉、茶釜、贮水瓮、茶筅、茶盏、盏托以及茶罗子、贮茶盒等宋代点茶器具,并将点碾茶、煮水及注汤等过程进行了动态的还原:“把磨好的茶用拂末收集,放置于桌上的分茶罐中,然后由另一人开始点茶,先从右手覆荷叶盖的大水瓶中,用水瓢取水入铁瓶,放在风炉上面煮水,煮至汤嫩水熟后倒于茶瓶,再从分茶罐中用则取出茶末,放入大汤中,加注嫩汤热水后,拿起茶筅,用力点拂,至水乳交融、白沫泛花时,复用茶杓分茶。”在《雅集》一文中,作者参照赵佶所著的《大观茶论》,在《文会图》的那张大案上找到了“瓶宜金银,小大之制,唯所裁给”、“勺之大小,当以可受一盏茶为量”、“盏色贵青黑”与“茶色尚白”等各种物证,生动地描述了从“云脚散”再到最后“咬盏”的宋代点茶之美。在《竹炉记》中,作者开篇即修正了“松风竹炉,提壶相呼”之语出自苏轼之讹传,显示了作者查阅文献的实证精神,而非只是人云亦云的附和,然后再从南宋杜耒的词到明清的画作,对“竹炉”的材质、外观、设计与使用之法进行了一番考证。此外,在对浩瀚的资料进行搜集整理的过程中,作者还发现了一些以前尚未引起茶学界重视的“遗珠”,比如吴门四大家之一的沈周著有茶论《会茶篇》及《书茶别论后》,但后人大多推崇其画,却忽视了其“茶论”。作者指出若能将二者结合起来,则更能理解在明代成化、弘治以后苏州地区经济繁荣、生活富足的社会背景下,文人热衷于会饮品茗、垂钓听泉、赏花观月的生活方式的变化,从画中窥见渗透到明代文人骨子里的风流蕴藉。

对于书中所选出来之历代茶画,作者不仅仅从文化史的角度对历代饮茶习俗进行了“解读”,同时在行文之中亦投射出一种深刻的时代“关照”精神。阅读此书时,我总能感受到不断交替出现两种对比强烈的意象:草木葱茏的江南与大漠黄沙的西北;物质匮乏的童年与生活富足的现在;越来越不堪拥挤的城市与回不去的故乡;拙朴的粗瓷大碗与精致的茶器……这与作者的成长经历有关,作者年少时是在甘肃天水的农村度过的,祖父在屋檐下煮罐罐茶的场景以及院落中开得极艳的牡丹成为了作者成年后不断追溯的一个永恒意向。尽管现在身居繁华的杭州,尽管这里产最名贵的西湖龙井,尽管现在喝到的茶比祖父所煮之茶价格不知贵了多少倍,尽管众人皆知“茶,南方之嘉木也”,然而作者声称“自己坚硬的心今生今世注定只属于沙枣花开放的茫茫沙漠。”作者感叹“现在的高官富商。他们买得了茶具,能买走一颗静心品茗的心么?”然而不止是富商们,当刘益谦捧着2.2亿元的明成化鸡缸杯饮茶的照片在网上曝光后立马引起轩然大波,人人都盯着那只世界上最贵的茶杯,谁还在乎茶是什么滋味?可见即便是普通人现在也庸庸碌碌中逐渐遗失了淡然品茗的“赤子之心”。那样的储雪烹茶,写经书换茶,为了一壶好茶可以翻山越岭去乞求一壶好水的风雅都已经湮没在了时光的洪流里了,那样的云淡风轻只属于工业社会之前的那个中国社会。其实,不管是茶的浓烈,还是茶的淡雅,不管是置于粗陶大碗还是金银茶器中,千百年以来茶一直都只是它原来的样子,荣辱不惊,静静等待它的有缘之人。

像作者一样,每个迷失于钢筋水泥之中的城市游子想必心中都有一个回不去的故乡,而在寂静的夜里,在异国他乡阅读这样的文字,安静地翻阅这些关于茶的画,拙劣地模仿古人“卧游”之心境或许就是对自己心中那壶故乡“罐罐茶”的告慰吧。

【摘自2016年第3期《吃茶去》杂志;作者:肖坤冰(四川成都)】

读到这段故事时很有感触,宏大背景下,个人的抉择和命运被推动着向前,留下华彩的篇章逐渐消失在历史的尘烟之后。后来人无法分享记忆和感情,时光的指缝间偶然掉落的物件成了寻访过往的钥匙。

一盒小小的茶叶,在血与火的烽烟中带来些许柔软和安慰,如今,留在博物馆里,它依然静静无言语,让观者轻轻触摸它的余温。

说到黄埔军校,人们总是会想到那个铁流滚滚、硝烟弥漫的年代,还有一群为国家民族的独立统一而战的热血青年。黄埔军校经历了北伐和抗战等两次国共合作时期,在血与火的战争淬炼中,无论是共产党还是国民党,黄埔学员始终都展现着中国军人不畏强敌、英勇善战的精神风范,集中代表着中华优秀军事思想及战略战术实现的高峰。

从1924年到现在已近百年,黄埔军校已随时代远去,但黄埔的精神依然存留,而黄埔人的故事也会在时间长河里的不经意地泛起记忆的浪花,让人频频回顾、每每感动。

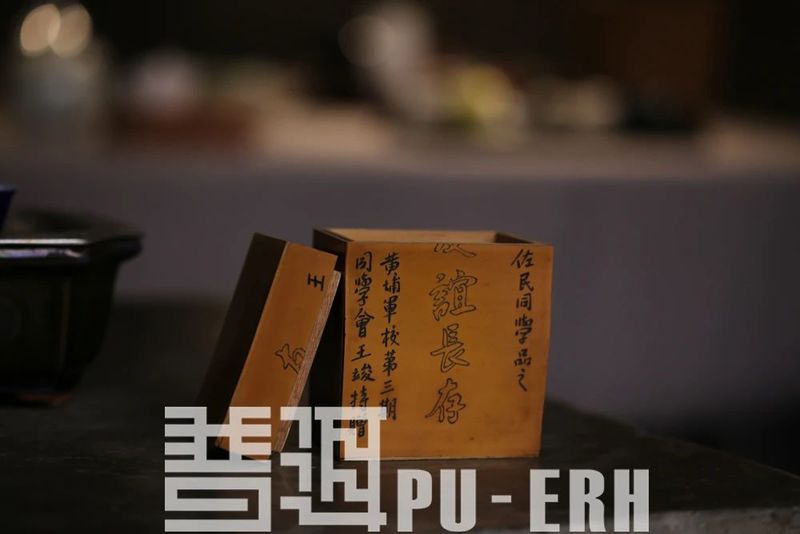

在东莞昌兴·乐人谷茶文化博物馆里,就有一件与黄埔军校,确切说是与黄埔第三期学员有关的器物,一个用料考究、做工精致的竹质立式茶盒。在盒子的正面上从右向左刻着几行竖写文字,第一行为“王佐民同志品之”,第二行为“友谊长存”,最后的落款行为“黄埔军校第三期同学会王竣特赠”。盒子的其他地方就再无文字或花纹,就是一个样貌普通的竹质茶盒。至于这个盒子曾经装着什么茶,更无从考究了。但是,单凭黄埔军校、王佐民、王竣这三个称谓,就足以让这个普通的茶盒变得蕴涵层出、意义非凡了。

王竣

1924年,王竣加入杨虎城部队,翌年参加黄埔军校第三期学习。1929年到1939年间,在西北军多个部队担任要职。1941年,于中条山战役中英勇牺牲,后被陕西省人民政府追认为革命烈士。

国民党的高级将领,抗日名将,曾任国民党中央执委会会员,山东省党政军统一指挥部主任,第二绥靖区司令长官等军政要职。1961年被任命为全国政协文史资料研究委员会专员,后曾任中国人民政协第四届全国委员会委员,1968年病逝。

黄埔军校自然不用多讲。先说这盒茶叶的赠送者王竣,他是陕西蒲城人,初名王俊,后易名王竣。1924年,王竣应招加入杨虎城部队,翌年被杨虎城所派参加黄埔军校第三期学习,1926年毕业返回杨虎城部。从1929年到1939年间,王竣在西北军多个部队担任要职,从营长、团长、旅长再到师长。1937年“七七卢沟桥事变”后,王竣主动请缨,投身抗战。同年11月,王竣率部在山西永济阻击日军,重创敌寇,拖住了日军进攻,保证第三十一军主力和炮兵的转移。他的事迹也被西安易俗社写入《血战永济》秦腔戏中。1941年,中条山战役开始,王竣率新编第二十七师扼守中条山地区的黄家庄、羊皮岭、门坎山、曹家川、马泉沟、台砦一带。5月17日,日军集中兵力,在飞机大炮的掩护下向第二十七师发动进攻并集中炮火对其师部所在地进行猛烈轰击,第八十团官兵大部分壮烈牺牲。9日下午,日军数架飞机对二十七师阵地轮番轰炸并施放毒气,属下劝王竣转移,王竣毫不畏惧,继续指挥布防事项,结果被敌机射中,以身殉国,年仅39岁。王竣牺牲后被国民政府追晋为陆军中将,1989年5月7日,陕西省人民政府追认王竣为革命烈士。2014年9月1日,王竣被列入民政部公布的第一批300名著名抗日英烈和英雄群体名录。

那么,在黄埔军校时,王竣的黄埔三期同学,也就是他在茶盒上所刻的“王佐民同志”又是谁呢?他就是王耀武,国民党的高级将领,抗日名将,曾任国民党中央执委会会员,山东省党政军统一指挥部主任,第二绥靖区司令长官等军政要职。1961年被任命为全国政协文史资料研究委员会专员,后曾任中国人民政协第四届全国委员会委员,1968年病逝。

王竣和王耀武的同窗之谊、同学之情是在黄埔军校开始的,王耀武虽是1924年11月考入黄埔军校,而王竣是1925年受派到黄埔军校学习,但都是在1925年7月进入黄埔第三期学生队,同属步兵科。王耀武有较高的政治和军事素养,蒋介石称他“善于带兵,有指挥才能”,而共产党的高级将领也说他是国民党内少有的“明白人”。同在黄埔学习,同处大革命时期,无论是来自西北军委培的王竣,还是直考入学的王耀武,都有共同的热忱与情怀,都是志同道合的战友。

而从竹盒上“友谊长存”的字样推断,这盒茶叶应该是1926年1月黄埔第三期学员毕业时王竣送给王耀武的。同时也可以看出,王耀武是好茶、懂茶之人,这和他上过私塾,在天津当过店员,见过世面有关,而作为赠茶者,上过师范学校的王竣所选的茶盒所刻的赠言也显示了相当的审美水准。换句话说,正是因为彼此间的文化和志趣相近相投,才使他们成了希望“友谊长存”的同志和战友。

茶盒的意义虽然远大于茶盒本身,但茶盒的“竹黄工艺”也是值得一提的。竹黄工艺起于盛产竹子的湖南,虽然历史不长,但却是一门相当考究的制盒技术,它是以木做胎,再以竹黄贴在表面,竹黄经过水煮、晾干、压平等工序,色泽光滑,质感细润,类似象牙,有些因装饰纹样需要,还贴上两至三层竹黄。所以,完成一个盒子需要诸多的工序和时间,真正体现传统技艺“工匠精神”。

来源:普洱杂志

如涉及版权问题请联系删除

诸位茶虫可知道,乾隆皇帝作为这么一位喜欢在古代书画真迹留白上满满盖戳的鉴赏家,这么一位对瓷器品味独特以至于被现代的网友欢乐追捧的花式审美者,在喝茶品茗这件事儿上,却是出奇地云淡风轻。

他所创制的茶事格调超群,即使放在整个茶文化史上也不遑多让。

乾隆皇帝曾经自创了一款茶,名叫:三清茶,是用松子、梅花和佛手泡的茶。乾隆十一年(1746)秋巡五台山,回程时路过定兴,遇到一个雪天,乾隆皇帝雅兴很高,搜集雪水,在毡帐中烹煮这款他人生的最爱。

还作了一首《三清茶》诗:“梅花色不妖,佛手香且洁。松实味芳腴,三品殊清绝。烹以折脚铛,沃之承筐雪……”如此高古的品味,实在令人称奇,比《红楼梦》里那位用梅花上的雪水烹茶的妙玉也不逊色。

乾隆四十六年(1781),在《咏嘉靖雕漆茶盘》的诗注后,他这样写道:“尝以雪水烹茶,沃梅花、佛手、松实啜之,名曰三清茶。

纪之以诗,并命两江陶工作茶瓯,环系御制诗于瓯外,即以贮茶,致为精雅,不让宣德、成化旧瓷也。”

嗯,诸位茶虫们理解得没错,茶的故事又回到了乾隆皇帝对花式瓷器的热情中了。他下令让工匠制作了一些喝茶的瓷杯,杯子的外围环绕着自己的诗句。

更重要的是,他认为这杯子很精雅,比起宣德、成化的瓷器来一点也不输。看图说话:

定制了这么多瓷杯的乾隆皇帝要怎么使用这些杯子呢?他又有新发明:三清茶宴。

这不同于一般昭示皇恩浩荡的酒宴,而是邀请皇帝心中认定的最有文化品位的侍臣一起来品茶、作诗。

茶宴举办的日期在每年正月上旬,由皇帝亲自择吉日以定。与宴名单的确认也有既定流程,一般先由奏事处首领太监事先晋呈名单,由皇帝裁夺圈定,确认之后太监再奉旨将名单交给奏事官,宣召有关臣工按时入宫。

茶宴举行的当天,奉旨进宫的大臣提前两个时辰到达,由宫殿太监引入。席间所用果品虽然为了配合茶宴特地清淡,但是也会提前甄选准备,同时,也会为与宴者准备好笔墨纸砚。

宴时,诸臣朝服衣装,鱼贯而入,叩首皇帝,按序入座,清乐响起,三清茶方始奉上,之后便是乾隆皇帝品茶、赋诗,臣工传阅,依韵恭和。

如果皇帝心情特别好的话,就会把三清茶诗瓷杯赏赐给侍臣。比方说参加过三清茶宴的著名才子纪晓岚就曾经获赠过这样的杯子,为了表达自己的感激涕零之情,他连写了两首诗,其中一首是这么写的:

红沁丹沙白腻脂,越窑风露满花瓷。

凡茶不敢轻煎注,上有君王自制词。

——

《侍宴重华宫联句赋·蒙赐三清茶盏恭记二首》其二

看官没看错,纪晓岚对这个赏赐的杯子有点诚惶诚恐:花瓷上满满的自制词,在这样的神物面前,怎么能轻易使用普通茶叶呢?

这样的高端定制,在日常生活中似乎无从安置,除了“蒙赐”、“恭纪”之外,只能永远地供奉起来了。

其实茶宴这件事,无论从形式还是从内涵而言,在中国传统的饮茶文化中规格一直是很高的。茶宴源于魏晋,正式记载则见于中唐。

《茶事拾遗》记载“大历十才子”之一的钱起与友人一起举办茶宴,当时很多诗人的诗作中也明确出现了“茶宴”之说。宋代“以茶会友”逐渐成为文人之间相互酬唱的风雅之行。帝王家办茶宴,唐太宗、宋徽宗都很知名。论及席间风雅,清代康熙朝也已有召集文臣学士与宴赋诗之事。

然而,乾隆皇帝的三清茶宴自有超越前代的独到之处。他钦点文臣中能诗者十八人与宴,暗喻“十八学士登瀛洲”之意,后来增至二十八人,喻合二十八星宿。

茶宴中,更采用他个人创制的三清茶款待侍臣,只布果盒为席,不及其他肴馔,席间饮茶品茗,有清雅之意,亦寓清廉之意。可以说,正像赏鉴书画、督造花瓷那样,乾隆皇帝用自己的独特审美和文化情怀,又将传统文化中的茶事也发挥得淋漓尽致。

而事实上,乾隆朝的茶宴韵味独特,也的确蕴含着诸多传统文化的元素:“三清茶”既有文人逸士“雅”的一面,“三清茶宴”也有以帝王之尊亲贤礼人的一面。

十全的乾隆就是这么有个性有创意,一生作了四万首诗可不是盖的,他永远文思如喷泉。

文思从哪里来呢?一杯醇香普洱茶就有了!

《烹雪用前韻》

独有普洱号刚坚,清标来足夸雀舌。

点成一椀金筌露,品泉陆羽应惭拙。

这是乾隆皇帝对普洱茶的高度赞誉,他还创造了以普洱茶为中心的新茶道。此外,酷爱炫耀天朝大国风范的乾隆,给外国使臣的礼品也是普洱茶。

乾隆创造以普洱茶为中心的新茶道

这么说,大红大绿接地气的乾隆帝,品鉴能力也是很可以的嘛,至少在品茶鉴茶能力上,值得一个大大的点赞。

乾隆喜欢普洱茶的历史人尽皆知,但乾隆也是一位带货达人,这恐怕就很少有人知道。

这个故事发生在乾隆五十八年(1793),当时英国国王乔治三世为了加强与中国的贸易,便派遣外交使节马嘎尔尼率领一支庞大的使臣团前往清帝国拜会乾隆皇帝,这也成为中英外交史上一次重要的事件。

马戛尔尼带领天文数学家、艺术家、医生以及士兵组成的使团,携带最能代表英国文明的天文、地理仪器、车辆、船式等“贡品”出使中国。1793年7月1日,马戛尔尼一行在舟山登陆,短暂停留后,从外海入天津,然后进京。马嘎尔尼带来的西洋礼物,让乾隆皇帝龙颜大悦。

为了彰显清帝国的威严,乾隆也准备非常丰厚的礼品,在这些礼品当中,普洱茶(金瓜贡茶)赫然在列。不知是出于对普洱茶的偏爱,还是因为普洱茶的贵重,乾隆分批、多次加以赏赐英国使臣团。在这几份礼单中,多次出现了团茶、茶砖、女儿茶、茶膏、大普洱茶团(可能是饼茶)等与普洱茶相关物品,可谓是一次全方位的推广。

如今这段记载已经被淹没在历史的长河中,今日旧事重提,就是希望大家能够记得,两百多年前,有一位叫做爱新觉罗弘历的帝王亲自带货普洱茶。

文章最后,附上当时的礼单,供以大家参考:

附录:

赐该国王百花蟒缎二,袍缎、线缎各四,紫檀彩漆铜掐丝珐琅龙舟仙台一,玉器八,玛瑙盂盘一,瓷器二百有二十,漆器三十七,葫芦器十四,文竹挂格、棕竹漆心炕格各二,花卉册页二,画绢二十,洒金五色字绢笺纸、白露纸、高丽纸各二十,墨六匣,各样扇四十,普洱茶团八,六安茶八瓶,武彝茶四瓶,茶膏、柿霜四盒,哈密瓜乾、香瓜乾各四盒,藕粉、莲子各二盒,藏糖三盒。

随敕书赐国王龙缎三,蟒缎二,妆缎七,百花妆缎六,倭缎三,片金缎二,闪缎、袍缎、蓝缎、彩缎、青花缎、衣素缎、线缎、帽缎各四,绫、纺丝各二十二,罗十三,杭绸七,画绢、白露纸各百,洒金五色绢五十,五角笺纸、高丽纸各二百,宫扇十三,十锦扇百,连三香袋四盒,十锦香袋八盒,锦香袋四盒,香饼四盒,普洱茶团四十,茶膏、柿霜各五盒,哈密瓜干、香瓜干二盒,武彝茶、六安茶各十瓶,藕粉、莲子各三盒,文竹炕桌二,雕漆炕桌二,挂灯十二,墨二十匣;

图片

正使龙缎、帽缎各一,妆缎、倭缎各二,蓝缎、青花缎、彩缎、杭绸各三,绫、纺丝各六,茶叶二瓶,茶膏二盒,砖茶二块,大普洱茶团二,刮膘吉庆一架,青玉全枝葵花洗一,玛瑙葵花碗一,玛瑙葵花碟一,藏糖二匣;副使龙缎、帽缎各一,妆缎、蓝缎、倭缎、青花缎、彩缎、绉绸各二,绫、纺丝各四,茶叶四瓶,茶膏一盒,砖茶二块,女儿茶十,白玉全枝蔡花洗一,花玛瑙菊花瓣碗一,葫芦器藏糖二匣;

副使之子龙缎、妆缎、倭缎、青缎、蓝缎、锦、漳绒、帽绒各一,绫、纺丝各三,绉绸二,茶叶二瓶,砖茶二块,茶膏一盒,女儿茶八,藏糖一匣;

总兵官、副总兵官二员,每员龙缎、妆缎、倭缎、蓝缎、青缎、帽缎、锦各一,绫、纺丝各三,绉绸二,茶叶三瓶,砖茶二块,茶膏一盒,女儿茶八,藏糖一匣;

图片

通事、管兵等官四员,每员龙缎、妆缎、漳绒、锦、蓝缎、彩缎各一,绫、纺丝各二,茶叶二瓶,砖茶二块;

代笔、医生等官九员,每员龙缎、妆缎、锦、漳绒、蓝缎、彭缎、绫、纺丝各一,茶叶二瓶,砖茶二块;

贡使从人七名,每名绫、绸各二,布四,银十两;

吹乐、匠作、兵役等六十七名,每名绫、绸各二,布四,银十两;内地护送官二员,大缎各二;

贡船留存管船官五名,每名回子布、高丽布、波罗麻、兼丝葛各二;

留存贡船兵役水手共六百十五名,各高丽布、回子布、小增城葛、波罗麻各一。