诸位茶虫可知道,乾隆皇帝作为这么一位喜欢在古代书画真迹留白上满满盖戳的鉴赏家,这么一位对瓷器品味独特以至于被现代的网友欢乐追捧的花式审美者,在喝茶品茗这件事儿上,却是出奇地云淡风轻。

他所创制的茶事格调超群,即使放在整个茶文化史上也不遑多让。

乾隆皇帝曾经自创了一款茶,名叫:三清茶,是用松子、梅花和佛手泡的茶。乾隆十一年(1746)秋巡五台山,回程时路过定兴,遇到一个雪天,乾隆皇帝雅兴很高,搜集雪水,在毡帐中烹煮这款他人生的最爱。

还作了一首《三清茶》诗:“梅花色不妖,佛手香且洁。松实味芳腴,三品殊清绝。烹以折脚铛,沃之承筐雪……”如此高古的品味,实在令人称奇,比《红楼梦》里那位用梅花上的雪水烹茶的妙玉也不逊色。

乾隆四十六年(1781),在《咏嘉靖雕漆茶盘》的诗注后,他这样写道:“尝以雪水烹茶,沃梅花、佛手、松实啜之,名曰三清茶。

纪之以诗,并命两江陶工作茶瓯,环系御制诗于瓯外,即以贮茶,致为精雅,不让宣德、成化旧瓷也。”

嗯,诸位茶虫们理解得没错,茶的故事又回到了乾隆皇帝对花式瓷器的热情中了。他下令让工匠制作了一些喝茶的瓷杯,杯子的外围环绕着自己的诗句。

更重要的是,他认为这杯子很精雅,比起宣德、成化的瓷器来一点也不输。看图说话:

定制了这么多瓷杯的乾隆皇帝要怎么使用这些杯子呢?他又有新发明:三清茶宴。

这不同于一般昭示皇恩浩荡的酒宴,而是邀请皇帝心中认定的最有文化品位的侍臣一起来品茶、作诗。

茶宴举办的日期在每年正月上旬,由皇帝亲自择吉日以定。与宴名单的确认也有既定流程,一般先由奏事处首领太监事先晋呈名单,由皇帝裁夺圈定,确认之后太监再奉旨将名单交给奏事官,宣召有关臣工按时入宫。

茶宴举行的当天,奉旨进宫的大臣提前两个时辰到达,由宫殿太监引入。席间所用果品虽然为了配合茶宴特地清淡,但是也会提前甄选准备,同时,也会为与宴者准备好笔墨纸砚。

宴时,诸臣朝服衣装,鱼贯而入,叩首皇帝,按序入座,清乐响起,三清茶方始奉上,之后便是乾隆皇帝品茶、赋诗,臣工传阅,依韵恭和。

如果皇帝心情特别好的话,就会把三清茶诗瓷杯赏赐给侍臣。比方说参加过三清茶宴的著名才子纪晓岚就曾经获赠过这样的杯子,为了表达自己的感激涕零之情,他连写了两首诗,其中一首是这么写的:

红沁丹沙白腻脂,越窑风露满花瓷。

凡茶不敢轻煎注,上有君王自制词。

——

《侍宴重华宫联句赋·蒙赐三清茶盏恭记二首》其二

看官没看错,纪晓岚对这个赏赐的杯子有点诚惶诚恐:花瓷上满满的自制词,在这样的神物面前,怎么能轻易使用普通茶叶呢?

这样的高端定制,在日常生活中似乎无从安置,除了“蒙赐”、“恭纪”之外,只能永远地供奉起来了。

其实茶宴这件事,无论从形式还是从内涵而言,在中国传统的饮茶文化中规格一直是很高的。茶宴源于魏晋,正式记载则见于中唐。

《茶事拾遗》记载“大历十才子”之一的钱起与友人一起举办茶宴,当时很多诗人的诗作中也明确出现了“茶宴”之说。宋代“以茶会友”逐渐成为文人之间相互酬唱的风雅之行。帝王家办茶宴,唐太宗、宋徽宗都很知名。论及席间风雅,清代康熙朝也已有召集文臣学士与宴赋诗之事。

然而,乾隆皇帝的三清茶宴自有超越前代的独到之处。他钦点文臣中能诗者十八人与宴,暗喻“十八学士登瀛洲”之意,后来增至二十八人,喻合二十八星宿。

茶宴中,更采用他个人创制的三清茶款待侍臣,只布果盒为席,不及其他肴馔,席间饮茶品茗,有清雅之意,亦寓清廉之意。可以说,正像赏鉴书画、督造花瓷那样,乾隆皇帝用自己的独特审美和文化情怀,又将传统文化中的茶事也发挥得淋漓尽致。

而事实上,乾隆朝的茶宴韵味独特,也的确蕴含着诸多传统文化的元素:“三清茶”既有文人逸士“雅”的一面,“三清茶宴”也有以帝王之尊亲贤礼人的一面。

十全的乾隆就是这么有个性有创意,一生作了四万首诗可不是盖的,他永远文思如喷泉。

文思从哪里来呢?一杯醇香普洱茶就有了!

《烹雪用前韻》

独有普洱号刚坚,清标来足夸雀舌。

点成一椀金筌露,品泉陆羽应惭拙。

这是乾隆皇帝对普洱茶的高度赞誉,他还创造了以普洱茶为中心的新茶道。此外,酷爱炫耀天朝大国风范的乾隆,给外国使臣的礼品也是普洱茶。

乾隆创造以普洱茶为中心的新茶道

这么说,大红大绿接地气的乾隆帝,品鉴能力也是很可以的嘛,至少在品茶鉴茶能力上,值得一个大大的点赞。

乾隆喜欢普洱茶的历史人尽皆知,但乾隆也是一位带货达人,这恐怕就很少有人知道。

这个故事发生在乾隆五十八年(1793),当时英国国王乔治三世为了加强与中国的贸易,便派遣外交使节马嘎尔尼率领一支庞大的使臣团前往清帝国拜会乾隆皇帝,这也成为中英外交史上一次重要的事件。

马戛尔尼带领天文数学家、艺术家、医生以及士兵组成的使团,携带最能代表英国文明的天文、地理仪器、车辆、船式等“贡品”出使中国。1793年7月1日,马戛尔尼一行在舟山登陆,短暂停留后,从外海入天津,然后进京。马嘎尔尼带来的西洋礼物,让乾隆皇帝龙颜大悦。

为了彰显清帝国的威严,乾隆也准备非常丰厚的礼品,在这些礼品当中,普洱茶(金瓜贡茶)赫然在列。不知是出于对普洱茶的偏爱,还是因为普洱茶的贵重,乾隆分批、多次加以赏赐英国使臣团。在这几份礼单中,多次出现了团茶、茶砖、女儿茶、茶膏、大普洱茶团(可能是饼茶)等与普洱茶相关物品,可谓是一次全方位的推广。

如今这段记载已经被淹没在历史的长河中,今日旧事重提,就是希望大家能够记得,两百多年前,有一位叫做爱新觉罗弘历的帝王亲自带货普洱茶。

文章最后,附上当时的礼单,供以大家参考:

附录:

赐该国王百花蟒缎二,袍缎、线缎各四,紫檀彩漆铜掐丝珐琅龙舟仙台一,玉器八,玛瑙盂盘一,瓷器二百有二十,漆器三十七,葫芦器十四,文竹挂格、棕竹漆心炕格各二,花卉册页二,画绢二十,洒金五色字绢笺纸、白露纸、高丽纸各二十,墨六匣,各样扇四十,普洱茶团八,六安茶八瓶,武彝茶四瓶,茶膏、柿霜四盒,哈密瓜乾、香瓜乾各四盒,藕粉、莲子各二盒,藏糖三盒。

随敕书赐国王龙缎三,蟒缎二,妆缎七,百花妆缎六,倭缎三,片金缎二,闪缎、袍缎、蓝缎、彩缎、青花缎、衣素缎、线缎、帽缎各四,绫、纺丝各二十二,罗十三,杭绸七,画绢、白露纸各百,洒金五色绢五十,五角笺纸、高丽纸各二百,宫扇十三,十锦扇百,连三香袋四盒,十锦香袋八盒,锦香袋四盒,香饼四盒,普洱茶团四十,茶膏、柿霜各五盒,哈密瓜干、香瓜干二盒,武彝茶、六安茶各十瓶,藕粉、莲子各三盒,文竹炕桌二,雕漆炕桌二,挂灯十二,墨二十匣;

图片

正使龙缎、帽缎各一,妆缎、倭缎各二,蓝缎、青花缎、彩缎、杭绸各三,绫、纺丝各六,茶叶二瓶,茶膏二盒,砖茶二块,大普洱茶团二,刮膘吉庆一架,青玉全枝葵花洗一,玛瑙葵花碗一,玛瑙葵花碟一,藏糖二匣;副使龙缎、帽缎各一,妆缎、蓝缎、倭缎、青花缎、彩缎、绉绸各二,绫、纺丝各四,茶叶四瓶,茶膏一盒,砖茶二块,女儿茶十,白玉全枝蔡花洗一,花玛瑙菊花瓣碗一,葫芦器藏糖二匣;

副使之子龙缎、妆缎、倭缎、青缎、蓝缎、锦、漳绒、帽绒各一,绫、纺丝各三,绉绸二,茶叶二瓶,砖茶二块,茶膏一盒,女儿茶八,藏糖一匣;

总兵官、副总兵官二员,每员龙缎、妆缎、倭缎、蓝缎、青缎、帽缎、锦各一,绫、纺丝各三,绉绸二,茶叶三瓶,砖茶二块,茶膏一盒,女儿茶八,藏糖一匣;

图片

通事、管兵等官四员,每员龙缎、妆缎、漳绒、锦、蓝缎、彩缎各一,绫、纺丝各二,茶叶二瓶,砖茶二块;

代笔、医生等官九员,每员龙缎、妆缎、锦、漳绒、蓝缎、彭缎、绫、纺丝各一,茶叶二瓶,砖茶二块;

贡使从人七名,每名绫、绸各二,布四,银十两;

吹乐、匠作、兵役等六十七名,每名绫、绸各二,布四,银十两;内地护送官二员,大缎各二;

贡船留存管船官五名,每名回子布、高丽布、波罗麻、兼丝葛各二;

留存贡船兵役水手共六百十五名,各高丽布、回子布、小增城葛、波罗麻各一。

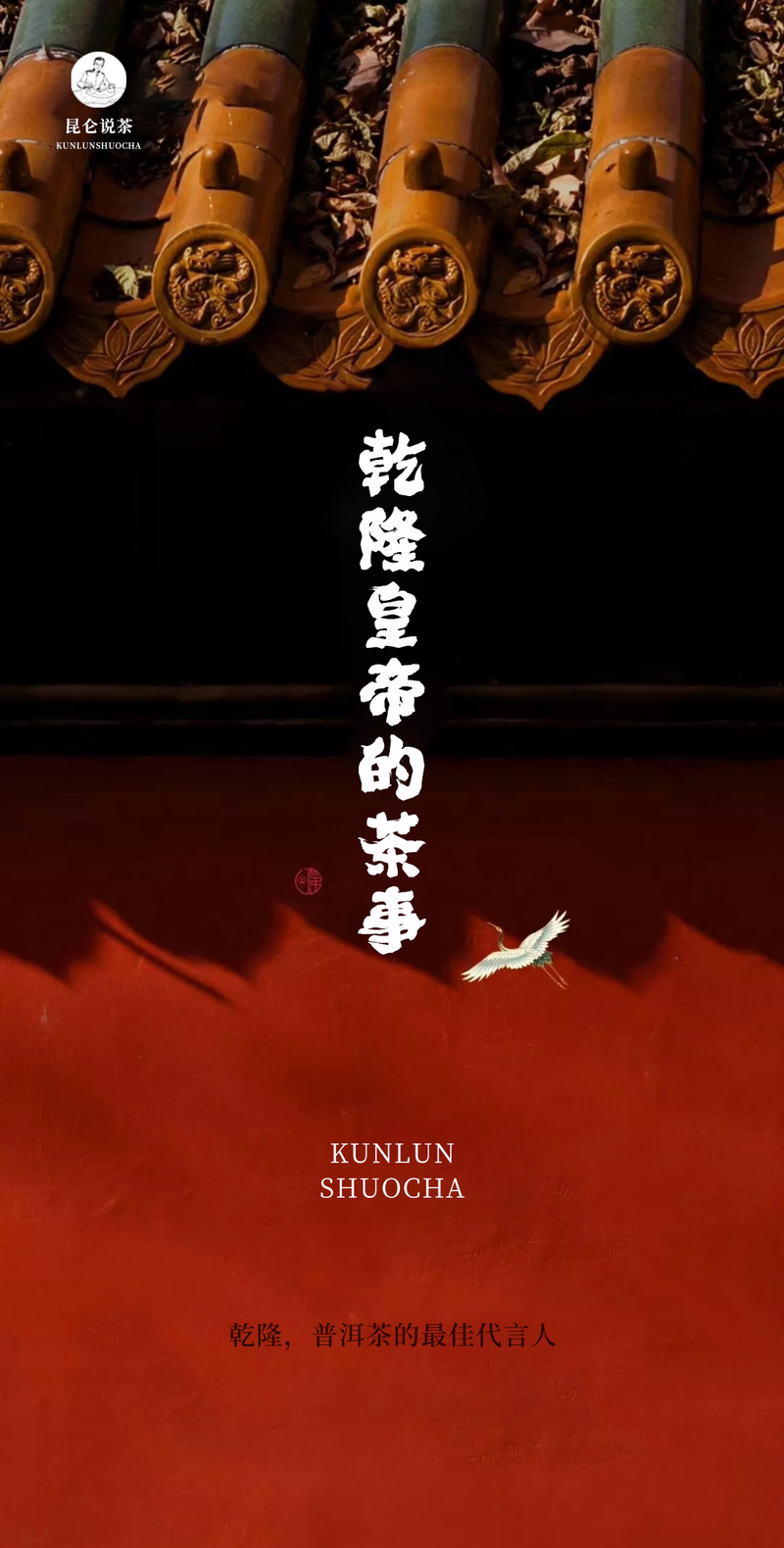

《茶录》,古代中国饮茶论著。共一卷,一作二卷。北宋蔡襄(1012-1067)作于北宋皇佑年间(1049-1053),是宋代重要的茶学专著。全书分为两篇。 《茶录》是蔡襄有感于陆羽《茶经》"不第建安之品"而特地向皇帝推荐北苑贡茶之作。计上下两篇,上篇论茶,分色、香、味、藏茶、炙茶、碾茶、罗茶、侯茶、熁盏、点茶十目,主要论述茶汤品质和烹饮方法。下篇论器,分茶焙、茶笼、砧椎、茶铃、茶碾、茶罗、茶盏、茶匙、汤瓶九目。是继陆羽《茶经》之后最有影响的论茶专著。

蔡襄(1012~1067),北宋兴化仙游(福建)人。字君谟,为北宋著名茶叶鉴别专家。宋仁宗庆历年间(1041~1048),任福建转运使,负责监制北苑贡茶,创制了小团茶,闻名于世。

一《茶 录》

【北宋】蔡 襄 撰

《茶 录》序

朝奉郎右正言同修起居注臣蔡襄上进:臣前因奏事,伏蒙陛下谕臣先任福建转运使日,所进上品龙茶最为精好。臣退念草木之微,首辱陛下知鉴,若处之得地,则能尽其材。昔陆羽茶经,不第建安之品;丁谓茶图,独论采造之本,至于烹试,曾未有闻。臣辄条数事,简而易明,勒成二篇,名曰茶录。伏惟清闲之宴,或赐观采,臣不胜惶惧荣幸之至。仅序。

《茶 录》上篇:论 茶

色:茶色贵白。而饼茶多以珍膏油其面,故有青黄紫黑之异。善别茶者,正如相工之瞟人气色也,隐然察之于内。以肉理润者为上,既已未之,黄白者受水昏重,青白者受水鲜明,故建安人开试,以青白胜黄白。

香:茶有真香。而入贡者微以龙脑和膏,欲助其香。建安民间皆不入香,恐夺其真。若烹点之际,又杂珍果香草,其夺益甚。正当不用。

味:茶味主于甘滑。惟北苑凤凰山连属诸焙所产者味佳。隔溪诸山,虽及时加意制作,色味皆重,莫能及也。又有水泉不甘能损茶味。前世之论水品者以此。

藏茶:茶宜箬叶而畏香药,喜温燥而忌湿冷。故收藏之家,以箬叶封裹入焙中,两三日一次,用火常如人体温温,则御湿润。若火多则茶焦不可食。

炙茶:茶或经年,则香色味皆陈。于净器中以沸汤渍之,刮去膏油一两重乃止,以钤箝之,微火炙干,然后碎碾。若当年新茶,则不用此说。

碾茶:碾茶先以净纸密裹捶碎,然后熟碾。其大要,旋碾则色白,或经宿则色已昏矣。

罗茶:罗细则茶浮,粗则水浮。

候汤:候汤最难。未熟则沫浮,过熟则茶沉,前世谓之蟹眼者,过熟汤也。沉瓶中煮之不可辩,故曰候汤最难。

熁盏:“凡欲点茶。先须熁盏令热。冷则茶不浮。

点茶:茶少汤多,则云脚散;汤少茶多,则粥面聚。钞茶一钱七,先注汤调令极匀,又添注入环回击拂。汤上盏可四分则止,视其面色鲜白,著盏无水痕为绝佳。建安斗试,以水痕先者为负,耐久者为胜,故较胜负之说,曰相去一水两水。

译

序

任职朝中奉郎、右正言同修“起居注”的微臣蔡襄上书禀告皇帝陛下:前几天微臣有事向您上奏禀报,承蒙陛下指点说,微臣以前任职福建转运使的时候,向朝廷进献的贡茶中以北苑上品龙茶的品质最精良优异。微臣告退回家后,经常想连茶叶这样细微的草木品种,都有幸得到陛下的关心照顾鉴别欣赏,如果再能受到普遍重视,获得适合生长培育的环境,一定会施展它为人类之所用的一面。先朝陆羽的《茶经》,没有品第福建一带的茶;本朝丁谓的《茶图》,也只是论说了采摘、制茶的方法,至于怎样烹饮、如何鉴别茶茗的道理,从来没听人讲论过。微臣选举了几条这方面的个人见解,简明扼要地写成上下两篇,命名为《茶录》。我恭敬地祈请陛下在清闲空暇的时候,能偶然赏读一两页,或者采用一二条,微臣在万分惶恐害怕的同时,也会感到不胜荣幸之至。谨以此为序。

上篇(论茶)

色

茶的颜色以纯白为最好。然而饼茶大多用珍膏涂抹在饼面上,所以出现了青、黄、紫、黑各式各样的颜色。善于鉴别茶叶品质的人,就像专门看相的人不经意地看一下人的面色就会立刻看透那人的内在本质一样。茶以那些内部纹理润泽的为最好,它表面的颜色及形态都不是重要的。黄白色的饼茶煎煮后茶色昏暗浓重,青白色的饼茶煎煮后茶色鲜艳明亮,所以建安人鉴别茶,认为青白色的品质要胜过黄白色的。

香

茶本身具有天然的香味。在以前进奉朝廷的贡茶,常把龙脑掺入茶膏里,想要增加茶的香气。建溪一带的人们制茶时,都不加香料,怕它夺去了茶叶本身的香味。如果在烹煮点茶的时候,再掺杂上各种珍果香料,那对茶自身香味的侵夺就更厉害了。正确的方法是一律不加用其他香料。

味

茶味以甘甜爽口为最好。只有福建的北苑凤凰山生产焙制出的茶味道最好。由建溪隔开的其他山岭,虽然及时采摘、精细制作,但茶色、茶味都比较浓,比不上北苑凤凰山的茶品。还有,烹茶的泉水如果不轻冽甘甜,也能损害茶的味道。唐代专门研究煎茶用水的人已经谈论过。

藏 茶

茶饼适合与嫩香蒲叶存放在一起而最怕沾染其他香料和药物,它适宜在温暖干燥的地方而最忌讳**阴冷。因此,收藏茶饼的人家,应该把茶饼用嫩香蒲叶包裹封严放入茶焙里,每隔两三天就用类似于人体温度的小火慢慢烘烤一遍,以防止浸入潮气。如果火太大就会把茶烤焦不能喝了。

炙茶

茶饼存放超过一年,它的香、色、味就已陈旧消失。在喝之前应先放到洁净的容器里用滚开的水浇淋,刮去饼面的一二层油膏,用茶钤箝住,夹到小火上烤干,然后再碾碎茶饼。如果是当年的新茶,当然就不需要用“炙茶”这道工序。

碾茶

碾茶的时候应先用干净纸巾把茶饼包严捶碎,然后反复碾。最重要的是将它捶碎后要立刻碾,茶色才会变白,如果放置过了一个晚上,茶色就暗了。

罗 茶

罗孔过密,罗出的茶末就精细,会飘浮在水面上;罗孔过粗,罗出的茶末就粗糙,不易与水相溶。

候汤

掌握煎水的适宜程度最难。汤没有熟就点茶,茶末会漂浮在汤面,汤煎得过熟,茶叶会沉入水底,唐代人叫做“蟹眼”的汤就是因为过熟了。但煎水时水在瓶里有没有“鱼目”、“蟹眼”出现,煎水的人是看不见的,全凭借经验掌握的程度,所以说“候汤最难”。

熁 盏

凡是点茶的时候,必须先用沸水将茶杯冲热。茶杯如果不预热,饽沫就飘浮不起来。

点 茶

点茶时,茶少水多,会出现如同云脚一样散乱的形状;水少茶多,会出现如熬粥面一样的形状。正确的点茶方法是,用茶匙取一钱七分的茶末放在茶杯里,先注入一点汤调制均匀,再围着四周旋转增添注入汤水并用茶筅拍击拂动。当茶汤注入到茶杯的十分之四时就停止注水,这时候看上去茶色鲜亮纯白。挨着茶杯边沿的茶水不留痕印为最上等。建安一带人们比赛点茶,茶杯边沿先出现水痕的就算失败,长时间不出水痕的就算胜利。所以用斗茶比较谁胜谁败,也只是相差一水两水而已。

《茶 录》下篇: 论茶器

茶焙:茶焙编竹为之裹以箬叶,盖其上,以收火也。隔其中,以有容也。纳火其下去茶尺许,常温温然,所以养茶色香味也。

茶笼:茶不入焙者,宜密封裹,以箬笼盛之,置高处,不近湿气。

砧椎:砧椎盖以砧茶;砧以木为之;椎或金或铁,取于便用。

茶钤:茶钤屈金铁为之,用以炙茶。

茶碾:茶碾以银或铁为之。黄金性柔,铜及喻石皆能生[钅生],不入用。

茶罗:茶罗以绝细为佳。罗底用蜀东川鹅溪画绢之密者,投汤中揉洗以幂之。

茶盏:茶色白,宜黑盏,建安所造者绀黑,纹如兔毫,其坯微厚,熁之久热难冷,最为要用。出他处者,或薄或色紫,皆不及也。其青白盏,斗试家自不用。

茶匙:茶匙要重,击拂有力。黄金为上,人间以银铁为之。竹者轻,建茶不取。

汤瓶:瓶要小者易候汤,又点茶注汤有准。黄金为上,人间以银铁或瓷石为之。

译

下篇论茶器

茶 焙

茶焙用竹篾编织而成,表面裹上柔嫩的香蒲叶,上面用盖盖上,用来聚积火气。中间有隔层,以增加存茶的容量。焙茶时,炭火在茶焙底下,距离茶有一尺左右,要保持恒温,才能保养好茶的色、香、味。

茶 笼

茶如果不存放在茶焙里,就应拿纸包裹密封严实,用嫩香蒲叶制成的茶笼装好,放在高处,防止湿气侵入。

砧 椎

砧板与椎是用来捶碎茶饼的工具。砧板用木头制造,椎用黄金或者铁制造,只要方便使用就可以。

茶 钤

茶钤是把黄金或者铁弯曲制成夹子形状,用来夹住茶饼在火上炙烤的器具。

茶 碾

茶碾是用银或铁制造而成的。黄金生性柔软,铜和喻石都会生锈,不耐使用。

茶 罗

茶罗越细密越好。罗面要使用四川东川县鹅溪所生产的细画绢中最细密的,先放到热水中将杂物揉洗干净后,再覆盖在罗底上。

茶 盏

茶色力求纯白,所以适合使用黑色茶杯。建安制造的茶杯颜色黑中带红,釉表面上的白色细纹形状如同兔毫,它的坯胎略微有点厚,熁盏预热后长时间都不会冷却,是点茶比赛时选择的最好器具。其他地方出产的茶杯,有的坯胎薄,有的颜色紫红,都比不上建安造的黑釉兔毫杯。还有一种青白色的茶杯,点茶比赛的人自然不用它。

茶 匙

茶匙的质量要重,这样才有力搅动汤水。以黄金制造的为上等品,民间是用银或铁制造的。竹子制造的太轻,点茶比赛时不实用。

汤 瓶

煎水的瓶子要小,这样容易掌握煎水的适度,另外,在点茶加汤的时候有标准。以黄金制造的为上等品,民间是用银、铁或者用瓷石制造的。

《茶 录》后 序

臣皇柏中修起居注,奏事仁宗皇帝,屡承天问,以建安贡茶并所以试茶之状。臣谓论茶虽禁中语,无事于密,造茶录二篇上进。后知福州,为掌书记窃去藏藁,不复能记。知怀安县樊纪购得之,遂以刊勒行于好事者,然多外谬。臣追念先帝顾遇之恩,揽本流涕,辄加正定,书之于石,以永其传。治平元年五月二十六日,三司使给事中臣蔡襄谨记。

第二 《茶 录》【明】

张源 撰

张源,字伯渊,号樵海山人,包山(即洞庭西山,在今江苏震泽县)人。“隐于山谷间,无所事事,日习诵子百家言。每博览之暇,汲泉煮茗,以自愉快。无间暑,历三十年疲精殚思,不究茶之指归不已。”(顾大典《茶录。且引》)

作序者,顾大典,字道行,号衡寓。为降庆进士,官至福建提学副使,工书画、音律,诗宗唐人。其“引”中云:“余乞紧十载,夙有茶癖,得君百千言。”故可知此书成于万历中,约在 1595 年前后。

该书刊本仅见茶书全集本(乙本),《茶书全集》目录题为“茶录”,而正文题为《张伯渊茶录》。

此以茶书全集(乙本)为底本,参校以其他资料。

《茶 录》引

洞庭张樵海山人,志甘恬澹,性合幽栖,号称隐君子。其隐于山谷间,无所事事,日习诵诸子百家言。每博览之暇,汲泉煮茗,以自愉快。无间寒暑,历三十年,疲精殚思,不究茶之指归不已。故所诸《茶录》,得茶中三味。余乞归十载,夙有茶癖,得君百千言,可谓纤悉具备。其知者以为茶,不知者亦以为茶。山人盍付之剞劂氏,即王濛、卢仝复起,不能易也。吴江顾全典题。

采茶

采茶之候,贵及其时,太早则味不全,迟则神散。以谷雨前五日为上,后五日次之,再五日又次之。茶芽紫者为上,面皱者次之,团叶又次之,光面如筱叶者最下。彻夜无云,[氵邑]露采者为上,日中采者次之。阴雨中不宜采。产谷中者为上,竹者次之,烂石中者又次之,黄砂中者又次之。

造茶

新采,拣去老叶及枝梗碎屑。锅广二尺四寸。将茶一斤半焙之,候锅极热,她茶急炒,火不可缓。待熟方退火,撤入筛中,轻团那数遍,复下锅中。渐渐减焙干为度。中有玄微,难以言显。火候均停,色香全美,玄微未究,神味俱疲。

辨茶

茶之妙,在乎始造之精。藏之得法,泡之得宜。优劣定乎始锅,清浊系乎末火。火烈香清,锅寒神倦。火猛生焦,柴疏失翠。久延则过熟,早起却还生。熟则犯黄,生则着黑。顺那则甘,逆那则涩。带白点者无妨,绝焦点者最胜。

藏茶

造茶始干,先盛旧盒中,外以纸封口。过三日,俟其性复,复以微火焙极干,待冷贮坛中。轻轻筑实,以箬衬紧。将花笋箬及纸数重封扎坛口,上以火煨砖冷定压之,置茶育中。切勿临风近火。临风易冷,近火先黄。

火候

烹茶旨要,火候为先。炉火通红,茶瓢始上。扇起要轻疾,轻声稍稍重疾,斯文武之候也。过于文则水性柔,柔则水为茶降;过于武则火性烈,烈则茶为水制。皆不足于中和,非茶家要旨也。

汤辨

汤有三大辨十五小辨。一日形辨,二日声辨,三日气辨。形为内辨,声为外辨,气为捷辨。如虾眼、蟹眼、鱼眼连珠,皆为萌汤,直至不涌沸如腾波鼓浪,水气全消,方是纯熟;如初声、转声、振声、骤声,皆为萌汤,直至无声,方是纯熟;如气浮一缕、二缕、三四缕,及缕乱不分、氤氲乱绕,皆为萌汤,直至气直冲贵,方是纯熟。

汤用老嫩

蔡君谟汤用嫩而不用老,盖因古人制茶造则必碾,碾则必磨,磨则必罗,则茶为飘尘飞粉矣。于是和剂印作龙凤团,则见汤而茶神便浮,此用嫩而不用老也。今时制茶,不暇罗磨,全具元体。此汤须纯熟,元神始发也。故日汤须五沸,茶奏三奇。

泡法

探汤纯熟,便取起。先注少许壶中,祛荡冷气倾出,然后投茶。茶多寡宜酌,不可过中失正,茶重则味苦香沉,水胜则色清气寡。两壶后,又用冷水荡涤,使壶凉洁。不则减茶香矣。罐熟则茶神不健,壶清则水性常灵。稍俟茶水冲用,然后分酾布饮。酾不宜早,饮不宜迟。早则茶神未发,迟则妙馥先消。

投茶

投茶有序,毋失其宜。先茶后汤日下投。汤半下茶,复以汤满,日中投。先汤后茶日上投。春秋中投。夏上投。冬下投。

饮茶

饮茶以客少为贵,客众则喧,喧则雅趣乏矣。独啜日神,二客日胜,三四日趣,五六日泛,七八日施。

香

茶有真香,有兰香,有清香,有纯香。表里如一纯香,不生不熟日清香,火候均停日兰香,雨前神具日真香。更有含香、漏香、浮香、问香、此皆不正之气。

色

茶以青翠为胜,涛以蓝白为佳。黄黑红昏,俱不入品。雪涛为上,翠涛为中,黄涛为下。新泉活火,煮茗玄工,玉茗冰涛,当杯绝枝。

味

味以甘润为上,苦涩为下。

点染失真

茶自有真香,有真色,有真味。一经点染,便失其真。如水中着咸,茶中着料,碗中着果,皆失真也。

茶变不可用

茶始造则青翠,收藏不法,一变至绿,再变至黄,三变至黑,四变至白。食之则寒胃。甚至瘠气成积。

品泉

茶者水之神,水者茶之体。非真水莫显其神,非精茶曷窥其体。山顶泉清而轻,山下泉清而重,石中泉清而甘,砂中泉清而冽,土中泉淡而白。流于黄石为佳,泻出青石无用。流动者愈于安静,负阴者胜于向阳。真源无味,真水无香。

井水不宜茶

茶经云:山水上,江水次,井水最下矣。第一方不近江,山卒无泉水。惟当多积梅雨,其味甘和,乃长养万物之水。雪水虽清,性感重阴,寒人脾胃,不宜多积。

贮水

贮水瓮须置阴庭中,覆以纱帛,使承星露之气,则英灵不散,神气常存。假令压以木石,封以纸箬,曝于日下,则外耗其神,内闭其气,水神敝矣。饮茶惟贵乎茶鲜水灵,茶失其鲜,水失其灵,则与沟渠水何异。

茶具

桑苎翁煮茶用银瓢,谓过于奢侈。后用瓷器,又不能持久。卒归于银。愚意银者宜贮朱楼华屋,若山斋茅舍,惟用锡瓢,亦无损于香、色、味也。但铜铁忌之。

茶盏

盏以雪白者为上,蓝白者不损茶色,次之。

拭盏布

饮茶前后,俱用细麻布拭盏,其他易秽,不宜用。

分茶盒

以锡为之。从大坛中分用,用尽再取。

茶道

造时精,藏时燥,泡时洁。精、燥、洁,茶道尽矣。

文/网络综合

品味生活,从茶开始。一人得神,二人得趣,三人得味......与朋友分享,也是一种快乐。

大雪

大雪时节,万物潜藏。养宜适度,养勿过偏。行香取平和之气,吃茶宜行温厚太和之道。

大雪节令,滇中只是生冷,竟未落下半片雪花。书房里拖出那只古旧的提樑茶盒,看看喝点什么。茶盒里收着些在旁人看来稀奇古怪的茶,1991年的南糯山古茶私玩饼、1985年的凤云茶、红兰茶、1995年的日本煎茶,对了还有1988年的“黛玉茶”,很久没喝,就是它了。

茶筒里白色纸袋里包裹着的熟散茶,除了熟茶历经时光后特有的陈香,还有了淡淡的药香味。轻轻抖动,茶芽颇多,颇似普洱茶中的“女儿茶”。而得名“黛玉”,正是取意于满纸茶香的《红楼梦》。

曹雪芹是个茶中行家,一卷红楼里罗罗总总写了几十种茶,普洱茶、六安茶、老君眉、暹罗茶、枫露茶、龙井茶都一一芳名可见。而书中第63回"寿怡红群芳开夜宴"里,关于普洱茶的名段子想必大家都不陌生。

那日,林之孝家的查夜来到怡红院,正要和众姊妹们吃酒行令的宝玉赶快说:“今日吃了面,怕停食,所以多顽了一会子。”林之孝家的笑说:“该沏些个喝普洱茶来吃。”袭人、晴雯二人忙笑说:“沏了一缸子女儿茶,已经吃过两碗了。大娘也尝一碗,都是现成的。”

这里的“女儿茶”就是普洱茶中的上品,清张弘的《滇南新语·滇茶》载“滇茶有数种。盛行者曰木邦,曰普洱……普茶珍品,则有毛尖、芽茶、女儿之号。女儿茶亦芽茶类,取于谷雨后,以一斤到十斤为一团,皆夷女采制,货银以积为奁资故名。”阮福也在《普洱茶说》中写道:“小而园者名女儿茶,女儿茶为妇女所采于雨前得之,即四两重圆茶也。”

女儿茶采摘不易,制作也颇费心思。一芽一尖在小女子的指间拈来,小心翼翼,却又满怀喜悦。 怡红院中的宝公子不一定多懂茶,这消食化淤的普洱茶,是他身旁那些个伶俐、巧思的女儿们为他备下的,谁呢,晴雯?还是袭人?反正是一盏浸泡着女儿心意的体己茶。

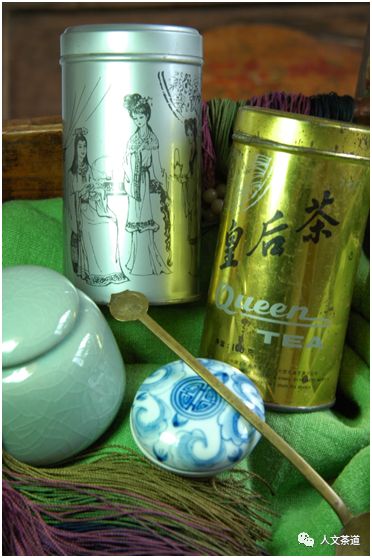

“黛玉茶”是1988年中国土产畜产总公司云南省茶叶公司成立50周年纪念礼品茶盒里的其中两听之一,这银色底的是“黛玉茶”,装的是宫庭普洱熟散茶;还有一听金色底的叫“皇后茶”,装的则是珍品云南工夫红茶,圆筒型的茶筒顶上印着“曼飞龙塔”商标。

两听茶筒上的宝黛饮茶图和“曼飞龙塔”商标都是多年前还在读书时所画。“曼飞龙塔”取材于西双版纳曼飞龙塔。1986年画它的时候,我还没去过西双版纳,从画报上找了许多资料,一点一点在纸上勾勒出来,改了很多次才终于成稿。

曼飞龙塔是景洪勐龙镇曼飞龙寨的后山上一座金刚宝座式的群塔,由一座主塔和八座小塔组合而成,独特而优美,看去宛同一丛春笋破土而出,傣家人又把它叫做“塔糯”(笋塔)。以它做云南普洱茶的商标,就是因为西双版纳盛产茶叶的缘故。商标设计好后省茶叶公司在1986年注册,一直使用了多年。

“黛玉茶”和“皇后茶”茶筒上的图案是一样的,自小喜读红楼,于是设想了这样一个场景画了出来:

夏日午后,宝公子小睡醒来,心里挂着林妹妹,起身径直就来到了潇湘馆。隔窗,闻得琴音澹澹,宝玉不忍进去扰了琴音,只立在窗下蕉叶旁静听,那琴声肖似“流水”又多了几分哀怨,宝玉听得暗自神伤,直至琴音末了才推门进去,黛玉正一手抚弦,一手托着香腮神思恍惚,见了宝玉面上一红,忙唤紫娟泡茶,紫娟端上来的便是这一壶女儿茶……

落墨于纸,宝黛的闺阁情事便自此定格在了一袭二十年前的普洱茶香里。

记得当时茶叶公司发了20元的稿费,那是我第一次领稿费,开心地跑去文具店买了一只中碗口大小、画着青绿山水的竹笔筒,还用毛笔在笔筒底上写上“画之所得购画之所需”的字样。后来搬了几次家,早忘了放哪了,再后来发现笔筒竟在父亲书房的案头上,一直用到现在。

时光流转得出人意料地快,现在回头想想,那情景尤在眼前。“黛玉茶”和“皇后茶”的茶筒一直保留着,虽然画得笨拙,但因为是自己最早的作品,就有了份特殊的感情在里面,不过没想到茶筒里的茶,也在无意间也被保留下来了。

书里遥远的爱恋在岁月陈期里俞远俞香,手边的爱情,却也许经不住琐碎的生活磨砺而早就面目全非。女儿心事,在无数的年代里总如茶之缄默,不弃不离,暗地芬芳。

因为是独饮,我挑了只最小的盖碗,轻轻投3、4克茶进去,那份小心翼翼,像是爱书的人正翻开一册发黄的红楼古卷。

瀹茶记录:

用水: 珍茗山泉,经竹炭和麦饭石处理。

茶品: 1988年『黛玉茶』

瀹茶器:釉里红小盖碗

投茶量:4克

冲瀹法:下投

外形: 褐红、宫廷级别

汤色: 琥珀红、明亮

香气: 干荷香、药香

滋味: 甜醇润滑

叶底: 条索完整、有弹性

茶韵: 温婉、酣畅

本期朗读 \敬贤

编辑 \ 沛山 久香 余萍

设计 \ 一水间视觉YISEE

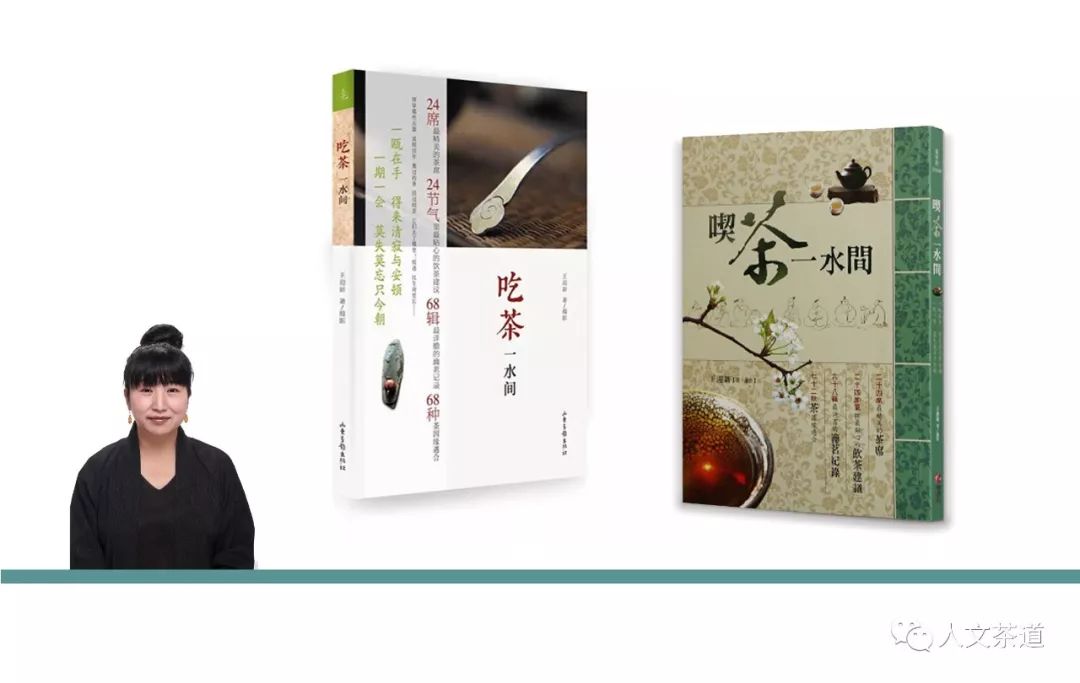

《吃茶一水间》大陆版

2013年山东画报社出版社出版

《吃茶一水间》台湾版

2015年台湾龙图腾出版社出版

文 \ 王迎新《吃茶一水间》

摄影\王迎新

王迎新/著

王迎新 林宗辉 盛夏雨 刘洋/摄影

2017年山东画报出版社出版

各大网络平台及新华书店有售