黑茶,属于后发酵茶,是我国特有的茶类,在历史上长期作为政府专控生活用品,专供我国边疆、高原、牧区销售。“黑茶”一词在明嘉靖三年(1524年)首次出现在安化,安化黑茶在明万历二十三年(公元1595年)定为官茶后,一直主销西北市场,成为西北地区少数民族的生命之茶,被誉为古丝绸之路上的神秘之茶。湖南黑茶始于安化,安化是闻名全国的黑茶主产县之一。安化黑茶自唐代开始,2009年,安化入选世界纪录协会中国最早的黑茶生产地。

安化黑茶最早产于苞芷园,以后沿资江而上发展,乃至遍及全县。参照四川乌茶制法,但有很大改进,逐渐发展而成一种特殊工艺。鲜叶由蒸青改用锅炒杀青、初揉、渥堆、复揉、松柴明火烘干。关于安化黑茶的起源,自古众说纷纭,争议未定。

传说

湖南安化梅城思游,传说为蚩尤故里,蚩尤一统梅山诸蛮,称炎帝,战败于黄帝后身负重伤,遂流亡于山野尝百草而疗伤,谓之神农氏,即蚩尤,“神农尝百草,日遇七十二毒,得荼而解之”,在神农氏时代,湖南安化就有茶树生长,并被神农氏发现和利用。

汉

1972-1974年,长沙马王堆一、三号汉墓出士有“一笥”竹简,经考证箱内黑色颗粒状实物用显微镜切片被确认为是茶。对于这箱茶叶从何而来,业内专家经过多年考察、研究、分析,认为黑色颗粒状实物为安化黑茶,如果马王堆汉墓里的茶叶来自安化,那么安化黑茶的历史达到2300年。

三国

汉末三国时期,吴、蜀屯兵益阳,关羽曾用一包包竹篾包裹的茶叶为将士解除病疾,竹篾是安化黑茶特有的包装形式。

唐

按史书记载,安化黑茶历史可追溯到1400多年前唐代的“渠江薄片”。五代毛文锡的茶谱记有:“渠江薄片,一斤八十枚”,又说“谭邵之间有渠江,中有茶而多毒蛇猛兽······其色如铁,而芳香异常。”这证明在唐代湖南安化已有“渠江薄片” 生产,且为当时的名茶,而这种茶色泽为黑褐色,是典型的上等黑茶色泽,说明当时已有黑茶生产。据唐杨晔《膳夫经手录》载,唐朝时,安化所产渠江薄片已远销湖北江陵、襄阳一带。唐封演《封式闻见录》 载:“往年回鹘入朝,大驱名马,市茶而归”。是说唐朝后期的茶马互市。黑茶的历史可以追溯到唐朝后期的茶马互市。

宋

宋代,朝廷打败梅王,在梅山地域置县曰“安化”,为纪念梅王,县治称“梅城”。朝廷完全控制了安化黑茶的产销,宋熙宁六年(公元1073年),安化建县后,朝廷在资水北岸建立博易场(即茶市),黑茶从唐朝后期的以茶易马发展为以茶易米、盐、绢布、以及西域番邦的奇珍异宝。博易场,用今天的话来讲,就是“一个什么都可以用黑茶来交换的地方”,黑茶在当时可等同货币流通。

元

成吉思汗横扫欧亚,饮马多瑙河,创中国版图之最。凭的是三大法宝:英明领袖、金戈铁马、神秘黑茶。千年以来,黑茶主要供边区少数民族饮用,所以又称边销茶,是藏族、蒙古族和维吾尔族等兄弟民族日常生活的必需品,有“宁可三日无粮,不可一日无茶”之说。成吉思汗铁骑远征欧亚大陆,将士若无黑茶护体,恐早已水土不服、消化不良、疾不成军,还谈何征服洋奴?当然,将士们不可能扛着千两茶去打仗,大铁锅里煮的应该都是“茯茶” 。

明

明洪武二十四年(1391年)。朱元璋钦点安化芙蓉山“芽茶”22斤,称“四保贡茶”。安化黑茶产制始于十六世纪初,据《明史茶法》记载,明嘉靖三年(公元154年)御史陈讲疏奏云:“商茶低伪,悉征黑茶,产地有限······”。这里所指的黑茶是四川绿毛茶经过蒸压形成的黑茶,难以满足宫茶和商茶需求,同时也不及湖南安化民间实践中形成的在初制中进行锅炒、渥堆、火焙等工艺制的黑茶。于是,商人越境至湖南采购。据《明史食货志》记载:“神宗万历十三年(公元1585年),中茶易马,惟汉中保宁,而湖南产茶值贱,商人率我境私贩” 。万历二十三年(公元1595年)御史徐侨奏称:“汉川茶少而值高,湖南多而值下,湖南之行,无妨汉中,汉茶味甘而薄,湖茶味苦,于酥酪为宜”。由于湖茶量多、质好、价廉,吻合朝廷“以茶易马”之愿,在十六世纪末期,四川黑茶逐步被湖南黑茶所取代。

清

“道光百两,同治千两”,道光元年(1820年),陕西商人雇人下乡采买安化黑茶原料,踩捆成包,以利运输。最初大小形状和重量不一,后来逐渐统一为小圆柱形,重约老秤10斤,称为“百两茶”。清同治年间(1862-1874年),湖南茶商在“百两茶”的基础上选用较佳原料,增加重量,用棕与篾捆压成圆柱形,每支净重1000两(16两老秤,约合36.25公斤),称为“千两茶”,圆柱长约5尺(1665公分),圆周1.7尺(56公分),被近代人誉为“世界茶王”。

清末,安化茶叶名驰天下,茶叶产业盛况空前,资江沿岸,经营安化黑茶产制运销的茶行、茶庄多达300余家,诗人赞其盛况云:“茶市斯为最,人烟两岸稠。置身煕攘外,唯有江边鸥”。目前,尚有百年历史的茶行、茶亭、茶书、茶钟、茶马古道驿站、茶具、茶歌、茶谣、茶俗存于民间。

民国

1937年,抗日战争爆发,由于运输受阻,安化黑茶产制受到影响。但是,一位安化黑茶产制的历史功臣出现了,1939年5月,留学日本的大学士彭先泽先生在国民政府支持下,回到安化家乡,开创了安化黑茶产制的新纪元,试压安化黑茶砖成功,正式组建成立湖南省茶业管理处砖茶厂,亲任总经理。彭先泽先生以自己的知识和才能,通过亲身体验,系统研究总结安化黑茶的采摘、加工、运输和销售,著《安化黑茶》一书, 宣传和传播安化黑茶,书中推崇“道地茶”,“道地茶即安化境内所产之本地茶,安化洢水泥溪间之芙蓉山、花桥、枫木仑、谢家排、枞木塘、大福坪一带,产茶颇多,而以芙蓉山所产者品质为佳”。留下了大量珍贵的历史文献,为湖南安化黑茶事业做出了丰功伟绩。

新中国

新中国成立后的安化黑茶产业,得到了全面的规范化发展,安化茶叶生产迅速恢复,并取得很大发展,县境内茶园星罗棋布,黑茶初制香遍各乡村角落。《当代青海简史》记载:到1951年底,西北地区100%的少数民族喝上了茯砖茶。西北各族人民满怀深情地称之为“共产党茶”、“毛主席茶”。

西北少数民族“宁可三日无粮,不可一日无茶。”“一日无茶则滞,三日无茶则病。”“以其腥肉之食,非茶不消;青稞之热,非茶不解”(《滴露漫录》记载)。“番人嗜乳酪,不得茶,则困以病”(《明史食货志》记载)。“乳肉滞隔,而茶性通利,故荡涤主故”(清《续文献大通考》记载)。

安化黑茶的原料尽管采用成熟度较高的茶叶,边疆牧民却长期以来一直选择它,依赖它,是有科学道理的。西北牧民主食牛羊肉奶,而富贵病患者在全国最低,是因为安化黑茶有其独特的养生保健功能,成为了主食牛羊肉、奶的西北牧民必饮之茶。

湖南农业大学曾经在新疆、内蒙、青海等地区进行安化黑茶重点消费区域的流行病学调查,表明长期饮用安化黑茶对人体的血脂、血糖具有良好的调节作用,并可预防代谢综合症的发生而延缓衰老。从这个意义上来说,安化黑茶是一座采之不尽、用之不竭的“健康富矿”。

西北牧民数百年的黑茶饮用历史已经充分证明,安化黑茶是西北牧民的生命之茶,“这就是安化黑茶独特的药理功效的见证,是其他茶类不可替代的”。

安化黑茶主要成分

茶叶矿质元素成分:含有40多种矿质元素,人体必需的K、Ca、Na、P、Mg、CI和微量元素Si、F、A1、Fe、Mn、Ca等,还含有溴、锶、硒微量元素。

安化黑茶矿质元素成分:除含有以上矿质元素外,最大的特点就是硒含量多。

茶叶茶多酚:儿茶素、黄酮类为主体的多酚类化合物。具有降低血脂,抑制动脉粥样硬化、抗氧化、增强毛细血管、降低血糖、防衰老、抗辐射、杀菌消炎、抗癌抗突变。

安化黑茶茶多酚:特殊的加工工序使安化黑茶中成味物质的氧化降解以及部分聚合作用,把原为刺激性、收敛性强的儿茶素改变为醇和或纯和的物质,鲜叶中含有涩、苦、木质味、粗青味的物质,转变为浓纯类型物质,因而茶汤滋味由粗涩变得醇和。

茶叶茶色素:茶叶中的色素一类是脂溶性色素,叶绿素、叶黄素、胡萝卜素等,一类是水溶性色素,黄酮类物质、茶黄素、茶红素、茶褐素等。它们共同构成茶叶外形、汤色及叶底的色泽。

安化黑茶茶色素:在高温高温作用下,酯溶性色素降解成深色物质,多酚类物质氧化为水溶性色素,两者共同构成黑茶干茶乌黑、汤色橙黄明亮的特性,并使之有别于其他茶类。

茶叶芳香物质:茶叶香气的主要特点是含量少、种类多、不同茶类香气不同(品种香)、同种茶类也有地域差别(地域香)。

安化黑茶芳香物质:已检出了68种香气成分,主要为萜烯类、芳香醇类、醛类、酮类、酚类、酸类、酯类及碳氢化合物,杂环化合物等。

茶叶糖类:单糖、双糖、多糖及少量其他糖类。单糖和双糖是构成茶叶可溶性糖的主要成分。多糖类主要包括纤维素、半纤维素、淀粉和果胶等。

安化黑茶糖类:特殊的渥堆工艺在纤维素酶、果胶酶、糖化酶等的作用下,将不可溶性糖降解为可溶性多糖,具有降血脂,抗血凝、抗血栓,增强免疫力的作用,也一直是黑茶中功能性成分。成品中可溶性糖的含量由加工过程中的动态变化结果所决定。

茶叶生物碱:咖啡碱、可可碱以及少量的茶叶碱。

安化黑茶生物碱:特定的原料成熟度与独特的加工烘焙工艺使成品茶中咖啡碱的含量很低,饮用后不影响睡眠。

安化黑茶中的金花:主要在茯砖茶中采用特殊工艺培育,因其生长过程产生大量氧化、水解产物及多种酶类,达到改善产品口感品质的效果,并具有独特的药理功效。

茶叶酶类:主要含有蛋白酶、淀粉酶、多酚氧化酶、过氧化物酶、抗坏血酸氧化酶等酶类。

安化黑茶酶类:特殊的渥堆工艺产生多种酶,主要有多酚氧化酶、纤维素酶、果胶酶、蛋白酶、糖化酶等,不仅改善茶叶品质,也可以促进人体消化道中各种酶的活性,从而达到调理肠胃、促进消化、降血脂的作用。

茶叶有机酸:茶叶有机酸主要有草酸、苹果酸、醋酸、琥珀酸、柠檬酸等。

安化黑茶有机酸:在特殊的渥堆作用有机酸含量比其他茶类高,茶叶环境酸化,有利于儿茶素类降解,对香气、滋味改善起到一定作用。

根据专家测定论证:茶多酚是茶叶中的一类物质,其含量占到整个茶叶干物质的18%—38%,就是说一斤干茶当中含有100克至200克。这种物质可以迅速溶解于热水中,泡茶饮茶时,觉得有回甘和浓度的口感,能够被吸收和利用,从而对我们人体起到特定的养生保健功效。

1、茶多酚的组成:细分茶多酚,有儿茶素类、黄酮及黄酮苷类、花青素和花青素类,酚酸和缩酚酸类,而其中最为重要的是儿茶素,约占到了茶多酚总含量的70%。

2、发酵过程中的茶多酚:发酵是茶多酚转化的过程。按照发酵程度的轻重,茶多酚转变成了茶黄素(TF、亮黄色)、茶红素(TR、深红色)和茶褐素(TB、暗红色)三大物质。这三种物质不但具有味道,还是茶汤颜色的主要组成物质,也正是由于这个转变的程度不同,我们所喝的茶汤才有了从黄到红、从明到间的颜色过渡。中国六大茶类,由于加工工艺的不同以及发酵程度的不一样,其口感风格各异,口感浓淡差异很大,在很大程度上就关涉到茶多酚的含量。随着茶叶发酵程度越在,茶多酚含量的变化,从而使得刺激性口感变弱。安化黑茶在鲜叶初制过程中的渥堆发酵(发酵适度,发出甜酒槽香味),其口感风格和浓淡有与其他黑茶类不同的独特性。

3、不同环境下的茶多酚含量差异:

(1)茶多酚多与少的差异。茶汤越浓、刺激性越强、收敛性越明显、越苦涩、回甘越好,说明了茶汤中含的茶多酚浓度越大;茶汤中含的茶多酚越少,反之越淡、弱、不苦涩。

(2)茶树品种的差异。茶树品种与茶多酚的关系,大叶种含的茶多酚相对较多,小叶种含的茶多酚相对较少。安化黑茶原料是以云台山大叶种为主的安化群体种,叶大、叶肉肥厚,内含茶多酚丰富。

(3)地理环境的差异。南方产茶区种的茶比北方茶区种的茶,所含茶多酚相对要多;山区种的茶比平原地域种的茶所含茶多酚相对要多;一般而言,温度越高、光线越强的地方,所种的茶含茶多酚要少。安化是南方的山区大县,正处在北纬30度和中国产茶地域的中心位置,有茶树生长适温和光照的独特山地环境,内含茶多酚相对较多。

(4)海拔高度的差异。通常而言,高海拔所产的茶比低海拔所产的茶所含茶多酚要多。安化山区平均海拔400米左右,千米左右的山峰157座,多为宜茶山地。

4、茶多酚的作用:茶多酚具有对人体的保健功效,如氧化作用,清除自由基(人体内垃圾);防治心脑血管疾病;增强人体免疫力;防癌、抗突变作用,主要通过抗氧化调节人体基因表达,抑制肿瘤转化、增生的途径起作用;有杀菌、消炎、解毒、抗病毒作用。

来源:中国茶文化知识,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

一、安化黑茶的创制历史

安化黑茶包括茯砖茶、黑砖茶、花砖茶,天尖、贡尖、生尖,以及千两茶(亦称为花卷茶)系列。其中,茯砖茶和千两茶是安化黑茶的两个最具代表性的灵魂产品。

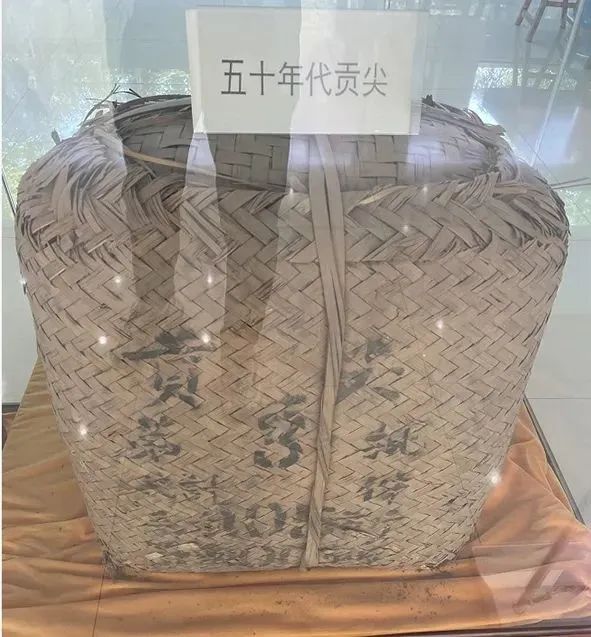

1972—1974年长沙马王堆一、三号汉墓出土有安化黑茶

追寻千两茶制作的历史,过去广泛流传“道光百两、同治千两”的说法。认为花卷茶创始于清道光年间 (1821—1850),陕西商人到安化采购黑茶,为骡马运输方便,减小茶包体积,节约运输费用,将散装黑茶踩压成包,运回陕西。后来,陕西茶商对茶包进行改进,将质量为100两的散黑茶踩压捆扎成圆柱形的百两茶。清同治年间 (1862—1874),在百两茶的基础上,将茶叶质量增加至1 000两,采用大长竹篓将黑毛茶踩压捆扎成圆柱形的千两茶。

同治十二年,左宗棠对安化黑茶实行"政府采购"

但是,后来发现的史料和文物证明,千两茶的创制年代更早。根据北京故宫博物院收藏的清代嘉庆皇帝遗物,树形花卷茶实物和山西《祁县茶商大德诚文献》(手抄本)记载,可以认为花卷茶的创制年代不是清道光年间,最迟在清嘉庆年间(1796—1820)就已经有千两茶生产,嘉庆皇帝遗物花卷茶大小与千两茶类似。《祁县茶商大德诚文献》(手抄本)记载,千两茶为安化江南边江村生记茶行的刘迪吉及刘氏族人和山西祁县三和茶庄共同创制。

据资料介绍,茯砖茶生产至今已有600多年的历史。关于茯砖茶名称的由来有多种说法,又称官片、官茶、泾砖、茯茶,由陕西商人于明初在泾阳创制,原料为湖南安化黑茶。自古以来,安化黑茶原料用篾筐包装运往陕西泾阳,筑制成茯砖茶再销往西北及蒙古、俄罗斯等国。至清道光年间(1820),安化黑毛茶边销、内销量已达3 600~4 000 t,其中,一半以上是由陕西发给引票,运至陕西泾阳加工成茯砖茶,再运至兰州转销西北各少数民族聚居区,甚至西亚、俄罗斯牧区。

天尖茶生产始于清代乾隆时期,当时“西帮”茶商在采购“陕引”时,指导安化当地茶农采摘细嫩芽叶,精细加工,经筛分后制成不同档次的篓装高级黑茶产品,包括芽尖、白毛尖、天尖、贡尖、生尖等,其中,天尖、贡尖、生尖的生产延续至今。文革时期将此类产品改称湘尖,分别称天尖、贡尖、生尖为湘尖1号、湘尖2号和湘尖3号。1983年以后,恢复了天尖、贡尖、生尖的称谓。

20世纪50年代的贡尖

天尖茶自古是安化黑茶的上品,古时为茶商馈赠达官、富商、亲友的高贵礼品,民间争相效仿,以此为荣,逐渐成为有钱人中流传的一种时尚饮品。相传清道光年间安化黑茶天尖茶被列为皇室贡品,供皇室饮用。

二、安化紧压黑茶的试制历程

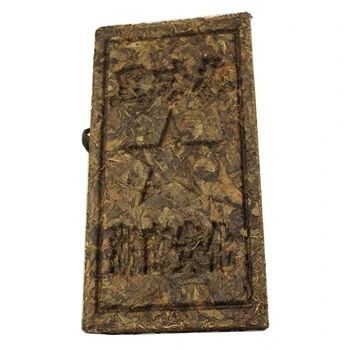

数百年来,一直都是将安化黑毛茶运输至陕西泾阳筑制砖茶(茯砖茶),在安化产地压制砖茶是历史上从未有过的。彭先泽先生 (时任湖南省农业改进厅茶作组主任,兼任安化茶场主任) 经过反复论证,认为安化黑茶在产地压砖是完全可行的,并拟定了在安化就地设厂实施计划,于1939年12月获湖南省府常委会通过。在他的主持下,经过反复试验压制砖茶,1940年3月黑砖茶试制成功,后来批量试制2 000箱出口俄国。

黑砖茶的试制成功,结束了长期以来黑茶原料产于安化而成砖于泾阳的生产格局。1941年由于发展与苏联换货贸易,砖茶生产归建设厅领导,安化茶厂更名为湖南省砖茶厂,彭先泽任厂长。同年7月第一批砖茶10万片运抵兰州,从此安化黑砖茶畅销西北。1942年,湖南省砖茶厂由中国茶叶公司与湖南省政府合办并更名为国营中国茶叶公司湖南砖茶厂,厂务仍由彭先泽主持,并集资300万元将茶厂扩大到9家,12个工场,压机由6台增至50台,10月又增设酉州分厂。安化境内到处都是一片黑砖茶生产制作的繁忙景象,1940—1949年共产砖茶666万片。

来源:中国茶叶

如涉及版权问题请联系删除