一片树叶落入水中

改变了水的味道

从此有了茶

而“树叶子”由此也就变成了“金叶子”

易武茶文化的故事也由此而来

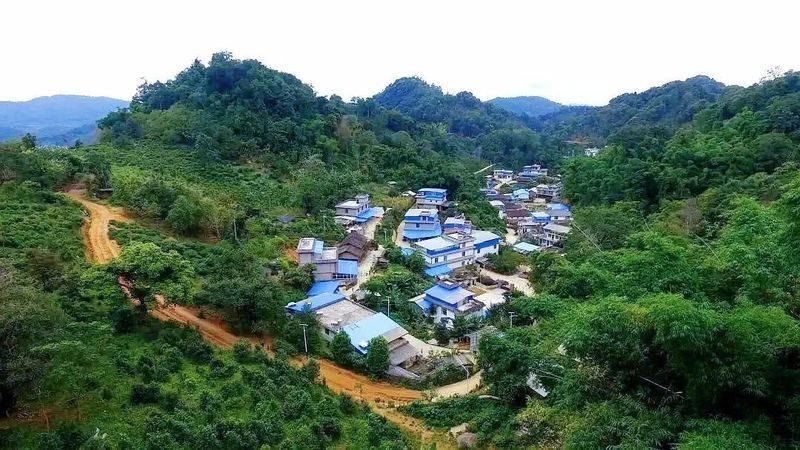

说到易武茶

便不得不提到

此处最具特色的村寨

“七村八寨”

虽然各村寨之间

地理位置不同

所产茶叶风味不同

但却都是茶园面积广阔

经济社会文化发展较为繁荣的村庄

让我们一起来了解一下

七村

易比村

易比村位于镇人民政府西南方向,曾建有易比大庙,该村茶叶条索紧结、乌润、匀整度好、开汤茶汤金黄明亮、滋味醇正、茶气足、回甘、生津、杯底带浓浓蜜香味,香气持久、茶叶耐泡。

三合社村

三合社村是彝族村,该村茶园四周植被保护极好,与麻黑古茶园隔河相望。所产茶叶,叶宽、肥厚、呈墨绿色,产品条索完整,茶汤橙黄透亮、香高、回甘、生津、持久,滋味柔和。

曼秀村

曼秀村距离镇人民政府3公里,是麻黑村与刮风寨的必经之路。过去曼秀村建有庙宇,现已拆除,建成村民活动室。曼秀村制茶仍然保持传统制茶工艺,生产出的茶叶条索紧结、完整、灰褐显毫,茶汤略带金黄、香高、回甘、生津、持久,让人回味无穷。

落水洞村

落水洞村与麻黑村相邻,该村的地形极为特殊,四周环山,村中央有一口供村民取水饮用的水井,整个村子如坐锅底,茶马古道从村中穿过,镇越县第一批共产党员入党宣誓遗址坐落其中。所产茶叶品质极佳,加工工艺地道,条索紧结、匀整、油亮乌润,汤色金黄透亮、口感甜润、蜜香突出、韵味幽深、回味无穷、令人爱不释手。

麻黑村

麻黑村是易武古茶树最集中连片,茶园面积最广、产量最多的一个村。该村山山有茶园、处处是森林,自然景观极佳。现有古茶园面积3400亩,年产量48吨。麻黑村所产茶叶叶面宽厚、墨绿,条索紧结、匀整、黑亮超群、香气突出、茶气足,茶汤清明、透亮、经久耐泡。

高山村

高山村是一个纯彝族村,保留纯正民族语言、服饰和风俗习惯,与曼秀村隔箐相望,高山村至今保存有诸多古茶园,茶树高大,需搭架攀爬才可采摘。茶品条索紧结、完整度好,汤色金黄透亮、蜜香浓郁持久、滋味悠长、回甘持久、空杯留香。

张家湾村

在抗战以前,古六大茶山北部多数村寨的茶商去往越南莱州都要经过张家湾村,马帮在这里歇晌休整,从张家湾到莱州有十多天的路程,茶到莱州后上船沿水路到海防,再从海防转香港、广州。这里产的茶条索松紧适度、匀整显毫、色泽银白,汤色金黄,滋味醇和、香气高,叶底柔嫩。

八寨

倮德寨

倮德是较偏远的一个村,自然环境优越、在咸丰年以前倮德老寨的茶园东连曼乃,西接象明的曼拱,均由倮德土司管辖。所产茶叶外形条索紧结油润、显毫、香气正,开汤茶汤金黄透亮、滋味醇和、回甘、生津,杯底有浓郁蜜香味、经久耐泡,叶底肥厚、柔软。

新寨

新寨是易武最古老的一个少数民族村寨,他们自称“本族”,茶是本人生活中的必需品,无茶不成宴,他们对茶的厚爱和钟情,无法用言语表达,因此他们采茶时、劳作时都在唱茶的民歌。该村至今还保留着传统的手工制茶工艺,茶叶多采自古茶山、古茶园,茶叶条索匀整,汤色橙黄、明亮、香气纯正、茶气足、回甘、生津。一年一次“吃新米”活动也是新寨一道亮丽的风景线。

旧庙寨

旧庙、新寨、老街原本是多民族居住在一起的兴旺街道,有汉族关帝庙和回族清真寺。后来,因民族矛盾,汉族把关帝庙从老街搬到“旧庙”这个村里,因为用旧的材料来建造庙宇,所以叫做“旧庙”,慢慢地这个村庄也叫做了旧庙寨。旧庙寨与新寨是同一种民族,两村相距3公里,相邻的茶园,相同的茶文化和制作工艺,创造的是别样滋味和风格。所产茶叶条索匀整,汤色橙黄、滋味醇和、香气纯正、生津、回甘持久。

大寨

大寨是一个被茶园包围着的寨子,在道光年间曾建过关帝庙,光绪十一年(1885年)又重建,现庙宇已毁,但大庙的基台还很完整。基台建得非常紧实,石块与石块之间没有一点石灰却镶嵌得异常精密,如此精致绝奇的建筑实属少见。光绪初年大寨已有二百多户人家,摘茶的季节每天杀三头猪都不够摘茶人吃,民国初年大寨有七八家茶号。这里产的茶叶芽毫显露肥壮、条索松紧适度、色泽乌润,汤色淡黄明亮、味甘醇、香气高显、叶底肥嫩、完整柔软。

汉族丁家寨

汉族丁家寨现采摘的茶园是一扇磨和香椿林,这里的茶树是六大古茶山目前发现较大的人工栽培型古茶树之一,观其茶品干茶条索粗壮,多呈灰褐色、显毫;冲泡后,茶汤橙黄透亮,滋味甘醇无比。

漫撒寨

漫撒在历史上是易武茶区兴旺最早的村寨,清咸丰年以前,其茶山村寨密集,人口过万。漫撒老街和弯弓大寨两寨相隔5公里,南起茶王树寨,西至漫撒寨,北到漫乃寨,东迄黑水梁子都是茶山。漫撒茶园位置偏僻,远离人烟,茶汤柔甜,条索紧结匀整、色泽乌润,冲泡时汤色金黄、香气高纯,茶汤以蜜香为主,汤水略薄。

瑶族丁家寨

瑶族丁家寨现采摘的茶园是弯弓古茶园,弯弓过去有400多户人家,分为汉族寨、回族寨。回族建有清真寺、汉族建有关帝庙。弯弓寨的关帝庙是古六大茶山当时最大的庙宇,占地面积高达六千平方米以上,全用柏木建成,雕梁画柱、飞檐点金,美不胜收。弯弓茶条索紧结、匀整,色泽乌润;冲泡后汤色金黄,品尝滋味口感较佳,叶底肥硕柔软。

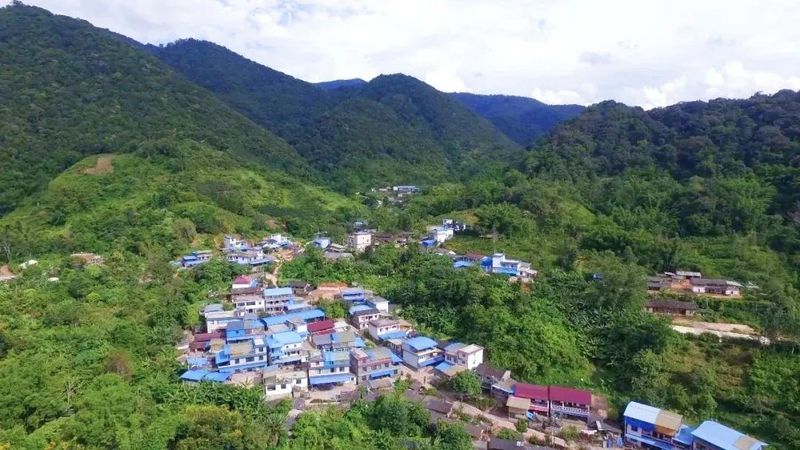

刮风寨

刮风寨是一个位于边境线上的纯瑶族村寨,距离镇人民政府31公里,与老挝接壤。在原始森林中的茶树由于被其他杂木遮挡,受到的日照少,属于阳光漫射,这样的茶叶生长速度较为缓慢,茶树生长分散,具有强烈的山野气息,苦涩味却较低,回甘迅速,口感层次极为丰富。

走过七村八寨

那些易武历史上著名的老字号

也同样值得回味

·车顺号

始建于清朝道光十八年(公元1838年)。房屋为五房四合院土木建筑结构,房屋占地面积320平方米。长19.8米、宽16米。庄主车顺来,在清朝年间通过乡试、会试,取得殿试资格。因路途遥远未能参加京城殿试。委托他人向皇帝进献了易武茶叶,故被皇帝赐予“例贡进士”品位,获“瑞贡天朝”金字大匾,大匾至今保存完好。

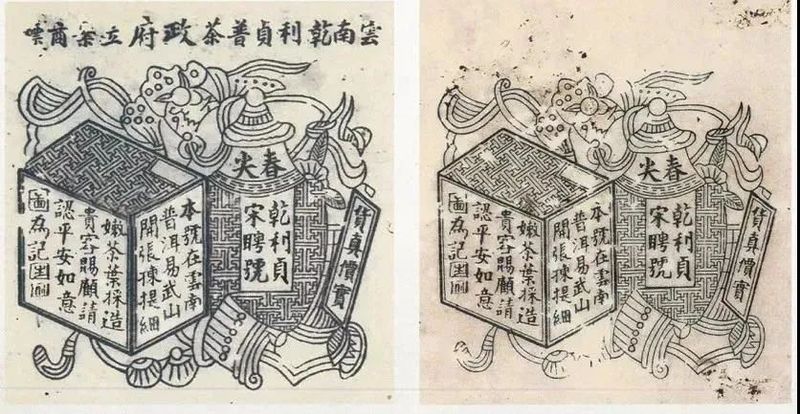

·宋聘号

宋聘号茶庄于道光三年(1823)在倚邦开业,为早期开业的茶庄之一。

在倚邦开业时的茶庄称“福华号宋聘号”,光绪年间迁易武,称“乾利贞宋聘号”。茶庄在倚邦时,主要生产以倚邦小叶种茶毛尖茶叶的圆茶,在易武开张茶庄后,采用易武正山细嫩茶叶精造,其生产的园茶驰名海内外。民国时期,年加工普洱七子饼茶35-45吨,另加工少量普洱方茶。

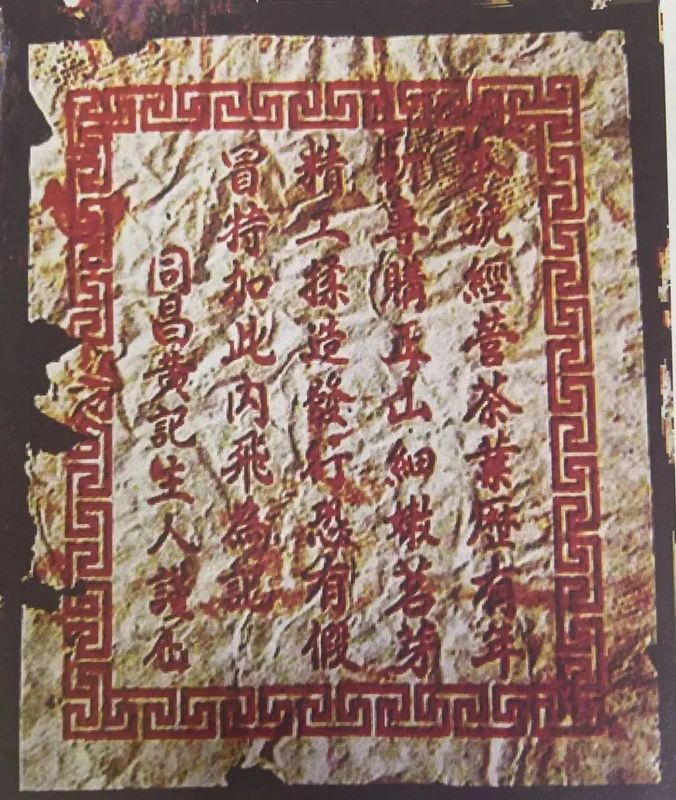

宋聘号早期内飞

宋聘号后期内飞

宋聘茶庄在香港设立分公司用“福华号宋聘唛”品牌,白底墨蓝色“平安如意图”内票。

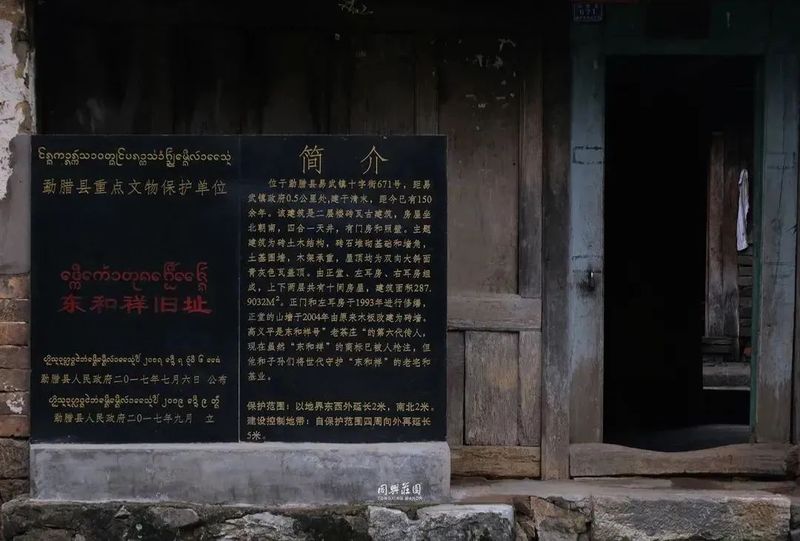

·东和祥

位于勐腊县易武镇十字街671号,距易武镇政府0.5公里处,建于清末,距今已有150余年。该建筑是二层楼砖瓦古建筑,房屋坐北朝南,四合一天井,有门房和照壁。

·福元昌号

福元昌号创立于光绪初年(1879年),前身为元昌号,是当时最大的普洱茶号之一。后由余福生继承老号,更名为“福元昌号”。

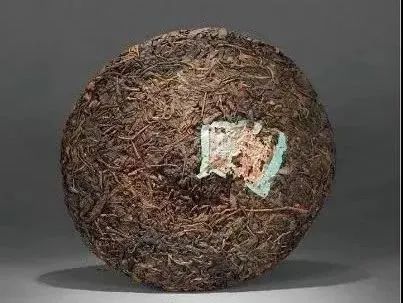

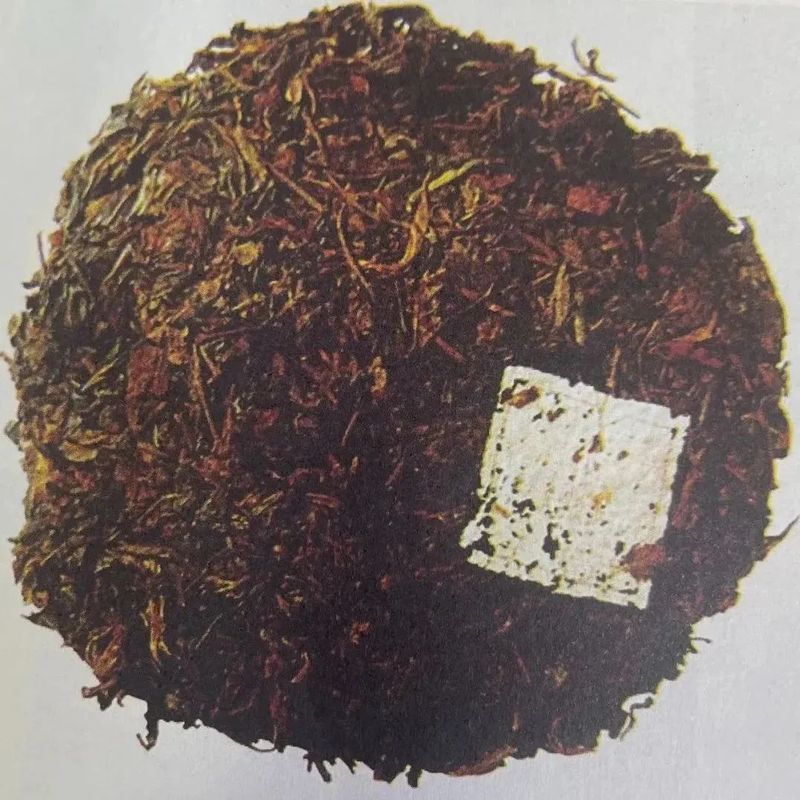

福元昌号圆茶

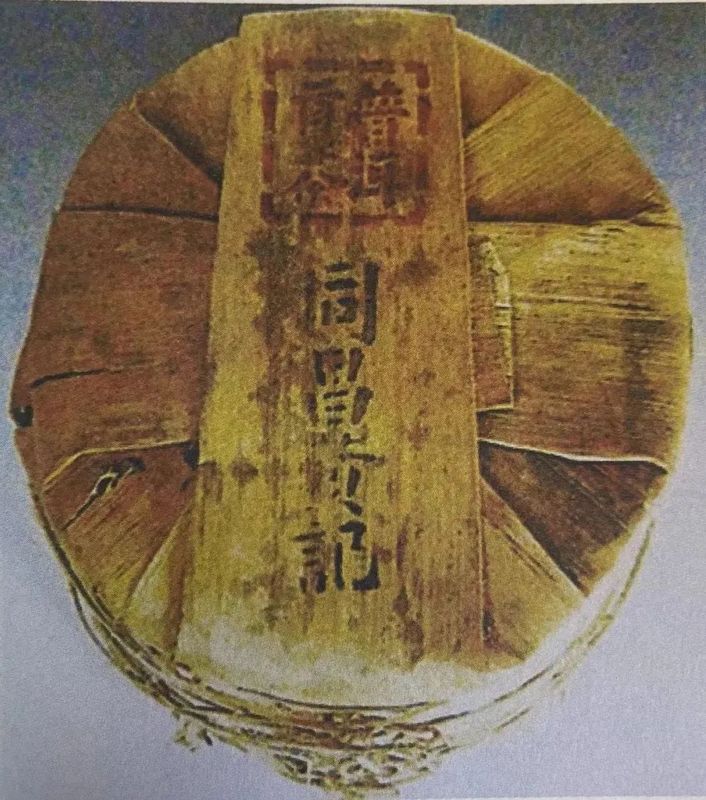

·同庆号

清雍正二至八年,刘汉成于石屏设总店叫“云南石屏同庆号”。清雍正八年1730,茶叶制造厂设在易武大街“易武同庆号”收购茶青、开辟茶园、进仓长期陈化,成为易武创建较早最大的茶庄之一。

这个茶庄专制普洱茶精品而闻名,茶庄还根据各个时期情况设计出不同的商标。民国时期最高纪录年加工七子饼50多吨,产品主要销往香港及东南亚国家。

1920年前使用“龙马商标”。1920年后使用“双狮旗图”。20世纪50年代茶庄归国有。

·守兴昌号

始建于清光绪30年易武大街,创始人为刘守章先生,年经营茶叶200担。为当时具备种植、加工、运输、销售一体的老字号之一。

位于勐腊县易武镇易武村十字街710号小学校内,是清朝时“守兴昌号”旧址,该位于房屋坐北朝南,二层楼,砖土木结构,砖石堆砌基础和房角,土基木板围墙,木架承重,双斜面青灰色瓦盖顶。

·同昌号

同昌号茶庄于同治七年(1869)在倚邦创立,以倚邦茶山小叶种茶制作圆茶。

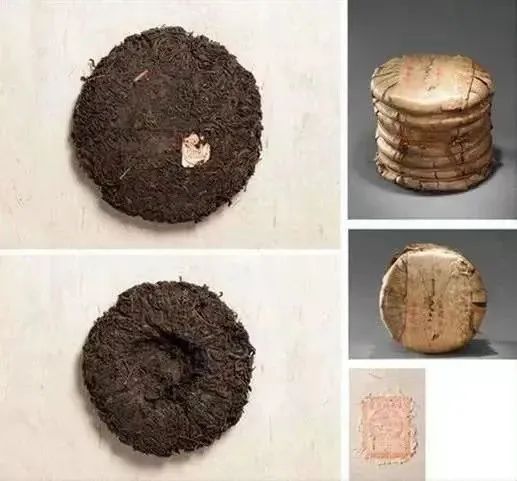

同昌号圆茶

光绪十年(1884)迁易武,后经停业。民国10年(1921)后,许多茶庄在易武创号,茶商朱官宝重新创立同昌号茶庄,继续生产易武正山普洱茶。到1929年,产量达400多担,成了当时易武最大茶庄之一。

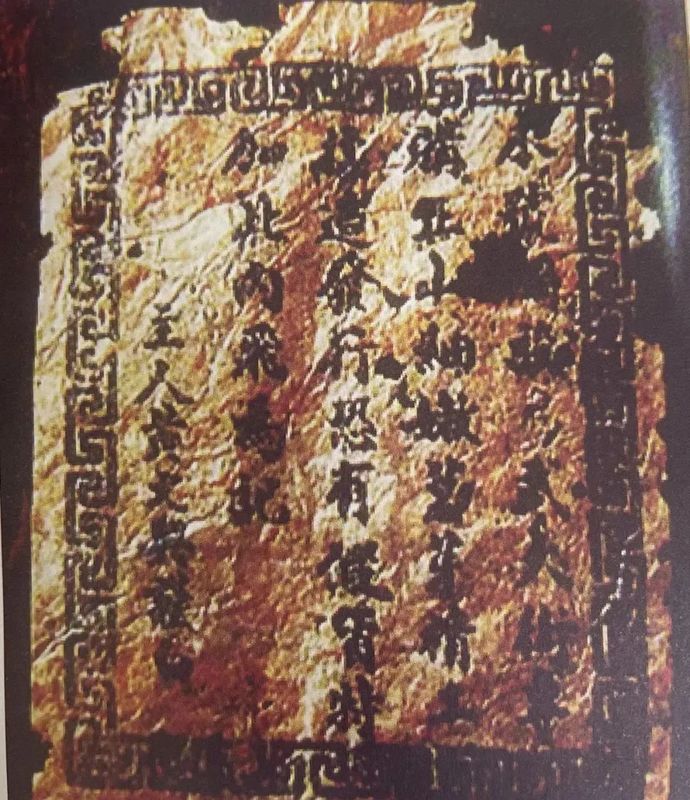

同昌号内飞

由于创建早,资金雄厚,在易武正街盖楼房,在茶马古道上建驿站,方便来往人员,马帮食宿。再加上茶庄生意兴隆,在抗日战争前夕拥有资产7--10万元。年收购、加工、贩茶叶400余担,有骡马15匹,贩卖茶叶更是出国到老挝、越南,发展良好。

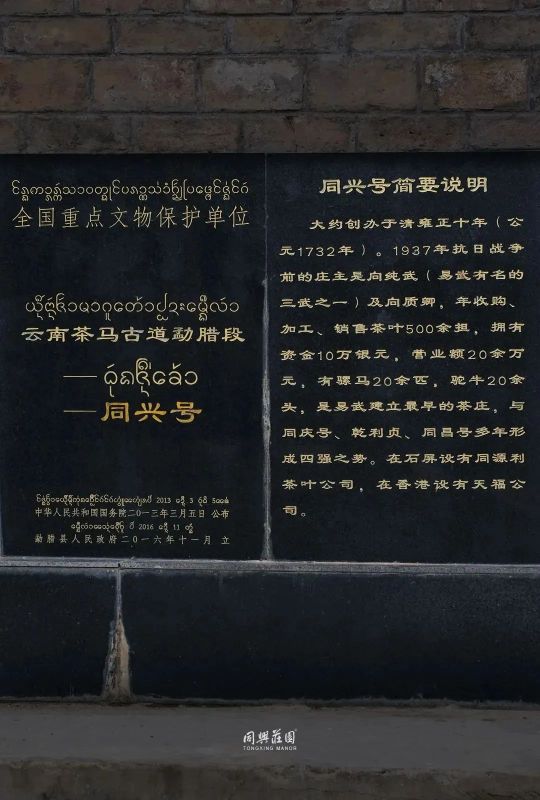

·同兴号

大约创办于清雍正十年(公元1732年)。

初期创办于易武,是最早创办的茶商行之一。原名同顺祥,也称中信行,专制普洱茶精制品而闻名。主要专办曼松的小叶白尖嫩茶,其次加工倚邦、易武茶菁,特别制作倚邦小叶种茶的圆茶及七子圆茶,加工精细,茶品非常优良。从嘉庆到光绪年间曾和同庆号一样,闻名于易武大街。

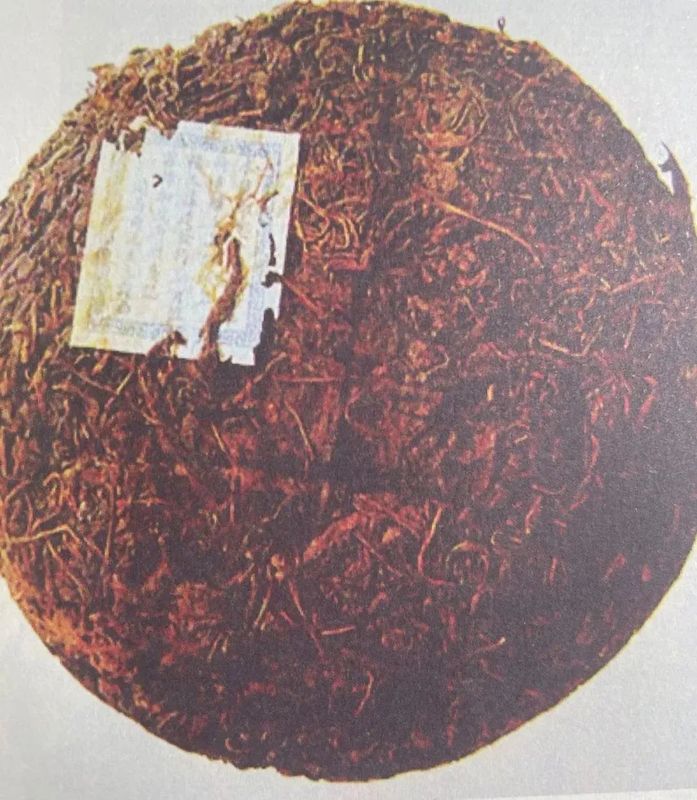

同兴号圆茶

同兴号内飞

1937年抗日战争前的庄主是向纯武(易武有名的三武之一)及向质卿,年收购、加工、销售茶叶500余担,拥有资金10万银元,营业额20余万元,有骡马20余匹,驼牛20余头,与同庆号、乾利贞、同昌号多年形成四强之势。

·元泰豐号

元泰豐号茶庄位于勐腊县易武镇易武村委会十字街705号,易武大天井西侧,是清末时“元泰豐”老茶庄原址,房屋主人吴景康、温美仙及其子女,其长子吴葵东于2005年重新注册了“元泰豐”号。房屋坐北朝南,与守兴昌、同兴号旧址姚复召家隔街相望。

来源:勐腊县融媒体中心综合,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

暂无评论