中智科学技术评价研究中心编辑部

China Institute of Science and Technology Evaluation, Editorial Department

茶树是被子植物门的木本作物,起源于新生代第三纪的早期,在地球上已存在七、八千万年。它原产于中国西南。位于中国福建省西北部与江西省交界处的武夷山和福建省东北部宁德市的天山,是茶树物种起源的同源“隔离分布”区域。在商周时期之前,这两个区域也已有应用茶,“以茶轻身。”前者武夷山成为红茶鼻祖——正山小种的发源地,后者则成为全国名茶“天山绿茶”和“天山红茶”的发源地。

(一)正山小种的发源地

中国福建省的武夷山第一高峰黄岗山(海拔2185米,是中国东南沿海最高峰)南麓的群山丛林中,有一个小山村名叫桐木关。殊不知早年不为人知而僻静的小小山村,在近代却因“茶”而闻名世界。武夷山三面环山,向南开口的盆地,为福建最高(平均海拔1200米)的生态环境优异、生物多样化的世界自然与文化双遗产保护区。这里山体多断裂,深切,形成峰岩多姿,河曲幽雅的自然形态和景观。

商朝末(公元前1066年)周武王(姬发)伐纣时,福建武夷“闽濮族”为南方会盟八个小国之一,以茶叶作为一种特产进贡。汉朝后,武夷茶更成贡茶。唐朝中后期,武夷制“蜡面”贡茶。宋朝,武夷亦制龙团茶,归建州“北苑贡茶”入贡。元朝大德五年(公元1301年)诏创皇家焙局“御茶园”于武夷四曲溪畔,武夷茶名声大扬。明、清朝,改制“芽茶”(绿茶散茶)进贡。同时先后诞生了驰名天下的“正山小种红茶”、“工夫红茶”、“武夷岩茶”及大红袍等奇丛茶。

“小种红茶”是起源于武夷山主峰黄岗山下的“桐木关”,由武夷山茶农创制的全发酵茶类,是世界红茶的开山鼻祖。

据《漫话福建茶文化·正山小种》中写道:“小种红茶是福建省的特产,有正山小种和外山小种之分。正山小种产于崇安县(今武夷山市)星村乡桐木关一带,也称‘桐木关小种’或‘星村小种’。政和、坦洋、古田、沙县及江西铅山等地所产的仿造正山品质的小种红茶,统称‘外山小种’或‘人工小种’。”桐木关,地处中国武夷山市版图西北部的世界自然遗产保护区内,东接星村镇;西邻光泽县的崩山及江西铅山县的王比村,均居仙霞山脉;南経武夷黄坑,向东南通建阳市,向西南抵邵武市的观音坑;北连黄岗山北麓的江西铅山县石陇乡等地。这一带是正山小种的主产地,其山脉海拔均在1000~1500米,峰峦叠嶂,形成武夷大峡谷,林丰竹茂,溪水清澈,冬暖夏凉,云雾缭绕,土壤肥沃。茶园分布于山坡砾石隙地,茶树生长在优越的生态环境下,采下的茶芽鲜叶原料,经特殊的制造工艺,形成小种红茶特异的产品质量。它曾漂洋过海,以其独特的魅力征服了全世界爱茶的人,广泛而深刻的影响了世界格局。推进了世界文明进程!

(二)发源地武夷双遗产

1、发源地的自然遗产

“正山小种”红茶问世后,其独特的品质风味传到西方后,引起了西欧上层社会的轰动,曾有一些“传教士”、“生物学家”、“茶叶猎人”等来到武夷山探寻小种红茶的“奥秘”,寻觅桐木关的“梦寐”,结果他们竟又发现了这里大自然的魅力,发现了这个大自然的无穷生物宝藏。他们曾以传教探险之名,建教堂、采集生物样本,同时探觅小种红茶的茶树品种、栽培、加工……。据史料,自正山小种和中国红茶输出欧美兴盛时期的1699年以来至20世纪上叶,曾先后有英、法、美、德等国的神父、职员、医生、学者、商人等来到桐木、桂墩、大竹岚等地或探访红茶采制技艺,或采集植物、动物标本,200多年来,这里成为世界闻名的生物标本采集胜地,并发现有大批的动植物新种,武夷山有着“昆种的世界”、“鸟的天堂”、“蛇的王国”、“研究亚洲两栖和爬行动物的钥匙”等美誉。这里为何被世界公认为“生物之窗”呢?答案是,武夷山,碧水丹山,绿树成荫,飞禽走兽,鸟语花香,山重水复,奇秀深幽,真是“山涌千层青翡翠,溪摇万倾碧琉璃”、“三三秀水水清如玉,六六奇峰翠插天”,有如“人间仙境”,“天上瑶池”。这里又是世界上生物多样性的胜地,群山垂直耸立,海拔1000米以上高峰有112座,当人们登越群山,随海拔高度的上升。看到的是垂直分布着常绿阔叶林、针阔混交过渡林、 0 温带针叶林、中山苔藓矮曲林、山地草甸等,构成了世界上同纬度地区垂直植物带,“三最”的中亚热带原生性森林生态系统,森林覆盖率达96.3%。据科学家的考察,从中发现分布有各种植物5110种。20世纪末统计,其中低等植物840余种;高等植物284科1107属2888种(已定名的高等植物149种1800多种)。已发现的动物有5110种。据20世纪末考察统计,有脊柱动物475种;鸟纲18目47科400多种;昆虫已定名的有4635种;爬行动物有73种;蛇类有5科26属64种。在自然保护区内,尚拥有许多濒危植物和动物。有如银杏、南方铁杉等等28种濒危和渐危的植物;有如红豆杉、水松等20余种国家重点保护的植物。同时这里分布着亚热带山茶科、木兰科等常绿植物,是山茶属植物多样性中心之一。当今,全世界有山茶科(Theaceae)植物23个属380多种,中国有15属260余种。位处北纬27°N的武夷山,却有山茶科植物10属35种,占世界23个属的43.48%,占中国15个属的66.66%。上述表明,福建武夷山是世界重要的山茶科(Theaceae)和山茶属(Camellia)植物的主要分布地。茶树是山茶科、山茶属、茶组的植物,茶组包括野生型和栽培型茶树的所有物种。武夷山发现有野生茶树,其茶树栽培品种资源丰富,其有性系茶树类群以莱茶群体为主,也是制造小种红茶的主要物种。武夷莱茶,以小、中叶型为主,有小圆叶、瓜子叶、长叶、小长叶、小叶水仙、阔叶、苦瓜、圆叶等型茶种,还有名丛(大红袍、白鸡冠、铁罗汉、半天夭、小金龟)等。据调查,武夷茶树品种花名有830多种,为武夷茶叶的发展提供了丰富多彩的茶树植物制茶原料。

2、发源地的文化遗产

武夷山,面对太平洋西岸,奇秀甲东南(中国东南),良好的生态环境,丰富的生物资源和茶树品种,为历史文化的灿烂,起着相辅相成之独特效应,早在商周时期,武夷君(“闽濮族”君长)就向周武王献贡茶、历代许多文人墨客、贤人智士来此游历、讲学,留下许多摩崖石刻、文物古迹,诸如绝壁上留有数千年的船棺和虹桥板;汉城遗址、紫阳书院、遇林亭的遗址。元代御茶园遗址,还有寺观等人文景观……“珠藏泽自媚,玉蕴山含辉”,有如一颗深藏在名山川泽的碧玉明珠。1999年12月2日联合国根据武夷山自然保护区、风景区、汉城遗址等普遍价值的遗址及自然面貌,含有文化与自然两方面因素的遗产,正式批准武夷山列入“世界文化与自然遗产”名录。世界旅游组织执委会主席阿比特丽兹·卡奈尔·德·巴尔科夫人,曾命笔特书:“未受污染的武夷山风景区,是世界环境保护的典范”。这一切,为武夷山历史上能为世界红茶创立新纪元,播下了种子!

自16世纪初中叶前后,来武夷山的神父、采集标本的西方人,明里暗里逐渐把武夷茶(红茶)带出,其需求量逐增。17世纪后,中外红茶出口贸易不断发展。小种红茶逐渐从桐木关附近内围向武夷山外围的县境传播,又有了“外山小种”、“人工小种”、“烟小种”和“工夫红茶”等的出现。随着小种红茶逐渐传到欧洲后,外销需求不断扩大,到18世纪世界市场的红茶已到供不应求,许多外国商人祈求能采购到红茶。在此时代和市场背景下,福建闽东北茶叶主产区,大量生产“外山小种”、“烟小种”,尤其是发展“工夫红茶”。18世纪中后期,距武夷山市较近的政和县开始制造工夫红茶,其产品称为“遂应场仙岩工夫红茶”。同时在今宁德市的福安县(市)产生了“坦洋工夫红茶”。19世纪在福鼎县(市)也产制“白琳工夫红茶”,至此形成了最早名闻天下、最早出口欧美的“闽红三大工夫”红茶(那时,西方商人统称武夷茶)。所谓工夫红茶,据《闽·录异》载,系以嫩芽用武夷茶制法精心焙制,色黑味异,被称工夫茶。制茶过程分为初制和精制。初制经过萎凋、揉捻、发酵、干燥四个工序,使新鲜茶叶中的多酚类化合物适度氧化,做成有条索的红毛茶,保持芽叶完整,红色红汤。然后,再经过筛分、切断、风选、拣剔、复火、匀堆等工序,分成各级的商品茶,同时,各茶区仿效产制各具特色的工夫红茶。

自红茶问世以来,世界红茶先后有小种红茶、工夫红茶和红碎茶三大类,其中前两种均发源于中国武夷山,红碎茶却迟于19世纪后期,由英国人在印度、斯里兰卡(锡兰)把前二种中国红茶工艺改革后演变而成。由此,中国武夷山成为世界红茶的发源地,中国既是世界茶叶的祖国,也是世界红茶的故乡。

(三)小种工夫兼容并蓄

红茶祖国——中国,最早有文字记载“红茶”的是元末(约1330-1368年),明中业已有葡人从中国带去茶叶,并喝到“呈红色”的红茶。武夷山“正山小种”与“工夫茶”之名,最早出现于明末(1640)。

中国红茶明清时就有“小种”,“工夫”二种同时出现,“小种红茶”与“工夫红茶”,最大区别在于制造工艺上有否用松柴“熏烟”。是“工夫”演变为“小种”?还是“小种”演变为“工夫”?过去一般认为,工夫红茶是一种红茶之后于十九世纪中诞生的。近年我们从许多文献的研究考证中,可以得出一个初步结论:在红茶初创时期,这两种红茶因工艺大同小异,故统称“红茶”,且同时出现于武夷山,也难分先后。林潄峯先生于《福建红茶初期采制方法与在西北贸易的探讨》(1986年)一文回答了这个问题。该文道:福建红茶采制方法,是从炒绿发展起来,明初武夷废团茶改制芽茶。中叶以后茶园荒芜,采制粗放,因而茶色紫赤,不堪入贡。原来武夷芽茶皆嫩采,以后逐渐采粗。更由于高山云雾多,悬崖侧岭,不近朝曦,乃采用日晒茶菁(鲜叶),多所翻动,促进了发酵红变,发展形成了工夫红茶、小种红茶独特的工艺。按当时制法的记述,仍未脱蒸焙或炒焙作业,由于茶色紫赤,有别于清汤绿叶,自成‘红茶’一系。”

自明朝初期(14世纪~16世纪初),明朝廷为巩固中央集权,实行对外海禁,开始在广州、泉州、宁波设立三个市舶司管理口岸,不久又关闭泉州、宁波二个市舶司,仅在广州单独成立怀远驿,专门由朝廷统一与外夷开展朝贡贸易。一方面是因朝廷限制对外贸易,另一方面是那时在国内尚不崇尚及流行品饮红茶,故而在史籍中难见到关于“小种红茶”和其他红茶的专门记载。由于武夷山(原福建崇安县)桐木关一带自然环境优异、武夷莱茶(即小叶种)茶树品种优良,产制的“正山小种”红茶或称“武夷茶”质量独特,逐渐传播到西方,同时最早传播到欧、美,最早在世界上扬名。

明永乐至宣德年间(1403~1434年)郑和七次下西洋,多经由福建出发,曾到30余个国家和地区,亦(并)带去武夷茶及其他茶品、货品作为珍赠品。明中叶前(1500年前后),红茶已在国内武夷山周边或广州口岸少量流通,西方来中国传教的传教士、海员、商人已在中国品饮到红茶,或将珍品少量带出中国而传到国外。明正德元年(1506年)葡萄牙人进入中国,1514年葡萄牙商队船开到广州,1517年葡萄牙船员从中国回国时带去茶叶,1556年葡萄牙传教士克鲁兹神父来到中国传教,1560年他回国后曾记载他在中国对红茶的感受:“凡上等人家皆以茶敬客,此物味略苦,呈红色,可以治病,为一种药草煎成之汁液。”

武夷山正山小种红茶自十五、十六世纪步入西方大门时始,曾成为葡萄牙、荷兰、英国皇室御用珍品,被誉为“茶中皇后”。后被尊为世界红茶的始祖!同时,凡以武夷茶待客者,“客必起立致敬”,然而,如此受人尊崇的世界红茶珍品——“小种红茶”这个新纪元,竟在两个多世纪中尚没很好的单独留下墨迹!随着时光的流逝,年代的久远,渐渐被人淡漠和遗忘!历史总不会被时代所湮没,曾经的辉煌也不会完全消失!诸如上述刘基记载“兰膏”和“酥签”红茶的历史文献,为我们揭开了中国红茶乃至世界红茶起源的新一页!武夷“小种”、“工夫”兼容并蓄,“小种”、“工夫”作为茶名,最早同时出现在明崇祯十三年(1640年)。据《清代通史》(萧一山编)卷二:“葡荷两国,与我国通商较早,明末崇祯十三年(1640年)红茶(有工夫、武夷茶、小种茶、白毫等)始由荷兰转至英伦。”清雍正十年(1732年)崇安县县令刘婧所撰《片刻余闲集》,他还记述了正山小种红茶及闽赣两地多处的红茶(小种红茶或烟小种等)汇聚武夷山星村的商贾情景,该书曰:“山之第九曲尽处有星村镇,为行家萃聚所。外有本省邵武,江西广信等处所产之茶,黑色红汤,土名江西鸟,皆私售于星村各行。而行商则以之入于紫毫芽茶内售之。取其价廉而质重也。”“岩茶中最高者曰老树小种,次之小种工夫,次则工夫,次则工夫花香;洲茶中最高者曰白毫,次则紫毫……”那时所指的“武夷茶”一般多指红茶。“黑色红汤,土名江西鸟”亦是指红茶。清雍正十三年(1734年),陆廷灿(崇安县令)撰《续茶经》中记曰:“武夷茶……其最佳者名曰工夫茶,工夫之上又有小种……”。

清乾隆16年(1751年)董天工在编修的《武夷山志》中,也记载有“小种”和“工夫”的茶名。说明,明清武夷山产制红茶均含“小种”和“工夫”。只是当时把“小种”当做高级茶,“工夫”略逊一筹,后来“工夫”茶产区和产量扩增,逐渐把“小种”和“工夫”分开。

中国红茶,最早于16~17世纪以武夷茶(红茶)传输西方葡萄牙、荷兰、英国。庄任先生《闲话武夷茶、工夫、小种》(1985年)记述,英国东印度公司红茶、绿茶输入统计,“1721-1730年十年间共运进绿茶458万余磅(41549担),红茶336万余磅(30481担)。”“1751-1760年的十年间,武夷茶已占红绿茶输入总量的63.3%。‘工夫’占1.38%,‘小种’占1.15%,‘白毫’占0.3%。‘小种’在1731-1740年的统计数字中开始列有少量。这里将‘武夷’、‘工夫’、‘小种’、‘白毫’全归入红茶类”。如上所述,我国生产出口红茶中的品类记载,已出现在英国的贸易统计资料中。这里又可证实《清代通史》刘靖《片刻余闲集》和陆廷灿《续茶经》中记载的小种、工夫、白毫等均为红茶的品类。

虽然此时的外贸均有两大种红茶的输出,但品质优异高超的桐木关正山小种红茶,曾倾倒西方消费者。“小种红茶”的需求量也不断增加。鸦片战争后,中国开放“五口通商”,1853年福州“闽海关”开始出口贸易,英国等商人直接进入武夷山等地采购“正山小种红茶”“工夫红茶”等茶叶,他们称武夷正山小种为LapsangSouchong(福州方言,同音)。1886年后出口到英国的“小种红茶”及祁红等被用以拼配印度或斯里兰卡生产的红茶,以提高印、斯茶叶商品的质量和价值。直至当代国外仍有用正山小种、祁红、闽红、与印、斯红茶相拼配成高级的红茶饮品。

摘自《世界红茶报告》

中智科学技术评价研究中心编辑部

China Institute of Science and Technology Evaluation, Editorial Department

工夫红茶盛极华夏

工夫红茶盛极华夏

18世纪中叶至19世纪中叶,随出口贸易的发展,武夷正山小种和工夫红茶的生产和销售量远不能满足西方及俄罗斯的要求。于是比小种红茶的制法较为简单的“闵红”三大工夫红茶始得大量发展。早年已有生产“工夫红茶”的为武夷山(崇安县),“崇安工夫主产地为武夷山市的下梅、上梅、五夫及汾水关、大安、小浆一带”。18世纪中叶后,福建闽东北距武夷山较近的茶叶生产区,为应需求大力发展“工夫红茶”的还有武夷周边县。19世纪中叶发展到江西、湖北、湖南、安徽等省。

据1949年出版的威廉、乌克思著、吴觉农等翻译的《茶叶全书》记载,19世纪的中国红茶分为两大类,即华北工夫茶与华南工夫茶。华北工夫茶为英国当时盛行的早餐茶,产于湖北、湖南、江西及安徽,代表有祁红、宁红与宜红。其中祁红色浓味厚,有馥郁的香气;宁红外形秀丽,色黑,汤色鲜红诱人;宜红条紧,汤色、香味均较好,但有时捎带烟味。

华南功夫茶主产于福建,代表产品有坦洋工夫、政和工夫和白琳工夫。《茶叶全书》称,坦洋工夫滋味浓厚、鲜爽且有刺激性;政和工夫常被视为大叶工夫红茶中之最优等者,香味极佳,汤色鲜红;白琳工夫条索细紧,是中国红茶外形之最佳者,汤水鲜明而芳香。

自

(一)紫罗兰香“政和工夫”1

(一)紫罗兰香“政和工夫”1“凝脂含香紫罗兰”是对政和工夫红茶的赞语,它揭示了政和工夫饱含紫罗兰香气的独特品质。政和工夫,产于闽东北的政和县(公元1000年前属宁德县,其后建县,归建宁府)。政和县是福建省古老的茶区之一,在宋朝盛产名贵的芽茶(似现在的白毫银针),宋徽宗政和五年(1115年)已选作贡茶,喜动龙颜,徽宗皇帝乃将“政和”年号赐作县名。

政和工夫红茶,乃由武夷山茶工艺传入政和后,逐步演变而成。那时亦有产制部分“烟小种”。它原产于政和县铁山乡的锦屏行政村(古称遂应场)的仙岩山,所产的茶叶曾称“仙岩茶”。清乾隆五十五年(1790年)前,政和县遂应场产中外驰名的“遂应场仙岩工夫红茶”,已远销英国。其后县内茶区大量生产红茶,称为“政和工夫”。1879年在铁山发现政和大白茶品种,制成红茶,其品质优良,从此政和工夫便有大红、小红及小种红茶之别。

政和工夫红茶起源的年代,原来茶叶界人士均认为是始于18世纪中叶。近年经进一步考证,政和工夫红茶的源流应追溯到1790~1826年之前。据原政和县遂应场“万寿生”茶行保存的1926年的一份英文WRN EU CHON茶厂的《政和工夫红茶在英国的打假声明》道:“我们WRN EU CHON已在遂应场建厂百余年,收购并加工有中外驰名的‘锦屏仙岩山’采摘下来的茶叶”。“这款品质一流的“HOP MO”的红茶是在特定的条件及我们的指导下,由经验丰富的工人师傅经过细致的采摘、分类、炒青及筛分等多道工序制作而成的。因此其品质及风味及其纯正精良,深得顾客满意”。当时有商人向国外市场供应假冒的茶叶产品,故有“打假声明”的出现。一纸当年珍贵的打假声明将政和工夫红茶产销时间推前一个多世纪。

政和工夫红茶是“闽红”中最具高山名茶品质的红茶,它的茶条肥壮厚实,毫芽心白显露,汤色红浓艳亮,香似紫罗兰而著称,它于1950-1969年曾经由上海口岸出口原苏联和东欧。1970年后,因销路停滞而极少生产,直到2003年后才逐渐恢复生产,,2009年产红茶856吨,一部分内销,一部分出口。其新创产品先后于2006-2008年迎北京奥运会而举行的“三届名茶”评选、2010年上海世博会名茶评优,2011年澳大利亚中国文化年名茶评选、2012年美国世界茶博会名茶评优等全国和国际茶事活动中,有多个优质产品均获金奖。

(二)驰誉天涯“坦洋工夫”“

(二)驰誉天涯“坦洋工夫”“18世纪中期,在世界红茶贸易兴旺时期,福建闽东(今宁德市)的福安县(市)产生了红茶,开始是“烟小种”,后产“坦洋工夫”红茶,成为中国“五口通商”后(19世纪中后期)出口西方的主要茶叶。

被称“驰香饮茶遍天涯”的“坦洋工夫”红茶,是与“政和工夫”同时兴起的工夫红茶,其产地遍布闽东五县,它源于福建福安县社口镇坦洋村,据原福安农业专科学校(今宁德职业技术学院)老高级讲师戈佩贞先生记述:明初坦洋村民胡有才培植出优良茶树品种——坦洋菜茶,初采叶作为菜肴,故名菜茶。后加工成烘青绿茶 ,演变为饮料。18世纪中叶,又制成红茶。近经著者考证,福安市社口镇坦洋村开始创制红茶的是胡福四(1722-1791年)。传说有一年他依父兄之命到广州,不幸落水遇救,热心洋行买办告诉他英商喜欢一种红茶(疑为小种红茶)重金难求,并将这种红茶制法传授给他,口嘱其返乡试制。胡福四回到坦洋村,便如法研造,经一番研究努力,终于制成,后来乡人竞相仿制,创始时间是1740年前后。这个传说正好是福建产制烟小种的时期。后延至鸦片战争后,中国红茶出口贸易兴盛,胡福四家族后人兴办“万兴隆”茶行,以坦洋莱茶为原料,改进工艺,制成工夫红茶,自1851年始以“坦洋工夫”为商标,开始经福州运销西欧,远至英、荷兰、日本、东南亚、马来西亚等二十余个国家及地区。当时闽东五县及浙江泰顺县的红茶均集中坦洋,并标以“坦洋工夫红茶”运往海外。这坦洋工夫红茶也逐渐形成为世界性的饮料。至1915年由福建福安商会选送的茶获得巴拿马万国博览会金牌奖章后又奠定了世界品牌的地位。自1881年~1936年的50余年间,坦洋工夫红茶每年平均出口量500余吨,1936年仅福安市即产红茶1000吨。它于1950-1969年曾出口前苏联及东欧。1970年后基本停产,直至2003年后才恢复生产,2009年福安市产红茶3040吨,大多内销,少量出口。其新制的产品先后于北京奥运会、上海世博会的名茶评优等活动中,获得金奖。

当年坦洋茶的畅销带给坦洋村的空前繁荣,坦洋一条街36家茶行,雇工3000余人,每年收购周边七八个县,方圆几百里生产的茶叶,年销红茶两万多箱。每年收外汇茶银百余万元。各国出版的世界地图均明显标明“中国坦洋”的地理位置。国外来信也无需冠以省、地、县全称,只需起名“中国坦洋”便可正确无误抵达收信人手中。坦洋红茶的当家品种——坦洋菜茶,原产于高峰耸翠的白云山麓,质优高产,耐旱抗瘠,栽培历史悠久,遍布茶区和国内四川、江苏、湖北、湖南等省部分茶区外,也曾漂洋过海到国外。

” (三)独具桔红“白琳工夫”

(三)独具桔红“白琳工夫”19世纪五十年代,与福安、柘荣、霞浦县交界的福鼎县白琳镇一带也开始制造生产“白琳工夫”红茶,它被人称为“来自东海仙山的瑰宝”。其产地福鼎县地处福建东北,北西与浙江毗邻,境内山脉延绵,著名的太姥山,岩壑奇秀,景色秀丽,为我国东南的地质胜地,重要的自然遗产。

相传光绪年间(公元1875~1908年),乡人曾移种繁殖一种茶树,其成茶品质高于一般小叶种茶树群体。此后在太姥山麓的白琳、翠郊、磻溪、黄岗、湖林等村相继流传,广为种植。这种茶树嫩芽遍被茸毛,毫色雪白晶莹,萌芽早、产量高。如今的福鼎大白茶良种就是从中选育出来的。

“白琳工夫”红茶兴起于19世纪50年代前后,迄今约有160余年的历史。当时,闽、广茶商在福鼎县经营工夫红茶,以白琳为集散地,设号收购,远销重洋,“白琳工夫”也因此而闻名于世。到了19世纪后期,福鼎大白茶逐渐被利用代替原有的小叶种,成为加工“白琳工夫”的主要原料,使其质量有了显著地提高。20世纪初,福鼎“合茂智”茶号充分发挥福鼎大白茶的特点,精选嫩芽,制成工夫红茶,条形紧结纤秀,还有大量橙黄白毫,特具鲜爽愉快的毫香,汤色、叶底艳丽红亮,取名为“桔红”,意为桔子般红艳的工夫红茶。1936年曾产红茶446吨,1950年后-1969年曾出口前苏联及东欧。1970年后基本停产,直至本世纪初才恢复部分生产,2009年产红茶355吨。它的品质特征,几乎代表“白琳工夫”高级茶的独特风格,在国际市场上很受欢迎。

(四)世界高香名茶“祁红”

(四)世界高香名茶“祁红”

“祁红”是祁门工夫红茶的简称,其茶香气独具,被国外消费者赞为“祁门香”,被誉为世界三大高香红茶之一(即中国祁红、印度大吉岭红茶、斯里兰卡乌瓦UVA红茶)。祁红历史产地在安徽省的祁门县及其毗邻的石台、东至、黟县、贵池等县。它位于安徽省的西南部,境内村村有山,山山有茶,林木翠竹遍野,春夏时节更是“晴时早晚遍地雾,阴雨成天满山云”。中国著名茶学家庄晚教授等于《祁红》一文中记道:

自唐朝开始,祁门就盛产茶叶。所产的“雨前高山茶”就相当出名。白居易《琵琶行》中,有“商人重利轻离别,前月浮梁买茶去”的诗句。浮梁与祁门历史上同属一个茶区,古时祁门一带所产的茶叶,有一部分运到江西浮梁出售。唐朝咸通三年(862年), 歙州司马张途所撰写的《祁门县新修阊门溪记》里,曾记载了当时各地茶商到祁门经营茶叶的情形:“千里之内,业于茶者七、八矣。由是给衣食,供赋役,悉恃此。祁之茗。色黄而香,贾客咸议:逾于诸方。每定二、三月,赍银缗素求市,将货他郡者,摩肩接迹而至。”可见当时的祁门,茶市已相当兴隆。宋朝马端吟所著《文献通考》,载有“……余州片茶……仙芝、嫩蕊、合福、禄合、运合、庆合、指合出饶池州。”饶池州,即今浮梁及贵池。明朝徐渭在一首诗中,将石埭(今石台)、贵池的茶,与龙井、虎丘并提,可见其品质之优。古时祁门一带皆产绿茶,制法与六安茶相似,被称为“安绿”。到清光绪元年(1875年),有一名叫余干臣的黟县人,从福建罢官回籍,看到工夫红茶畅销利厚,便在至德县(今东至县)尧渡街设立红茶庄,仿制工夫红茶。为了牟取暴利,次年又在祁门历口、闪里设立茶庄,扩大红茶生产。另有一种说法,认为改制红茶从胡元龙开始。胡为祁门南乡贵溪人,他在一八七六年开设日顺茶厂,改造红茶。由于祁门一带自然条件得天独厚,制成的红茶有天然的香气,制茶工艺也精益求精,茶叶品质得到充分发挥。一八七六年祁红试制成功后,成了后起之秀,蜚声中外。曾在巴拿马国际博览会上荣获金质奖章。在出口茶价上也居红茶之首。一九一三年,一百斤祁红可售三百六十两银子。2006年“祁红”主产区池州市产红茶2335吨,产值1955万元。

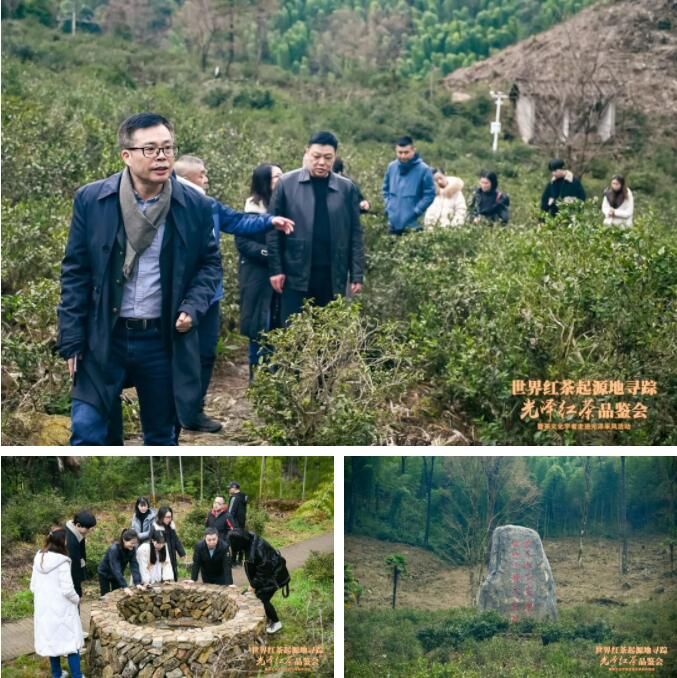

一场意义非凡的采风活动在世界红茶起源地之一的光泽县上演。

2月11日-12日,福建省文联作家、茶行业专家、跨界知名学者、媒体记者等深入光泽县,开启“世界红茶起源地寻踪光泽红茶品鉴会暨茶文化学者走进光泽采风活动”,探索光泽县春茶生长基地,探访秘境茶旅。

在春茶生长季,茶文旅融合发展的当下,如何让光泽县茶产业发展得更快更稳,走得更对?这场“春之茶旅”给出了思考方向。

踏遍“绿水青山”

探索茶产业融合发展光泽县砥砺前行

探访光泽秘境茶旅,“遇见”城市会客厅。采风活动首站,大家来到光泽县“新地标”——光泽干坑1662城市会客厅。福建省南平市荣恒生态茶庄园有限公司总经理陈美玲介绍,光泽干坑1662城市会客厅融入了展示区、会客区、茶歇区,是打造观光、服务与体验于一体的“茶空间”。

△参观光泽干坑1662城市会客厅

采风活动中,觉龙制茶观光工厂的制茶所、传习所吸引了众人。觉龙茶叶负责人肖育平介绍,“相比过去单一的采茶、制茶、卖茶,借鉴台湾经验创办的观光工厂,不仅让茶产业链延伸,给企业创造了新的经济增长点,也为光泽县增添了新的旅游线路,带来更多发展机会。”

△参观觉龙制茶观光工厂

进入英丙茶舍,大家倾听干坑红茶第十代传承人吴国华讲述光泽红茶的悠久历史,了解孕育干坑红茶的生态环境,品高山韵味显,滋味浓厚甘醇的干坑红茶。随后,大家起身前往光泽县司前乡干坑的茶树优异种质资源保护区。

△参观英丙茶舍

△参观光泽县司前乡干坑的茶树优异种质资源保护区

独特的生态环境优势让光泽县拥有了茶产业发展先机。光泽县委书记陈中民表示,要全力打造“光泽红”产业,让好品质、有品牌的光泽红茶走向全国乃至世界。

△光泽县委书记陈中民在光泽干坑1662城市会客厅时的讲话

“围炉煮茶”话未来

多方力量助力光泽茶产业发展

在结束了2月11日白天的茶旅路线后,大家赴莳光山居开展光泽红茶“围炉煮茶”品鉴会,从光泽县茶产业发展、茶文化宣传的角度,与行业“大咖”进行了深入的探讨与交流。

△光泽红茶“围炉煮茶”品鉴会现场

光泽县人民政府副县长吴晖华致欢迎词。吴晖华表示,近年来,光泽县坚持打造红茶品牌,挖掘红茶文化,结合乡村旅游,大力开拓茶文旅,并依托丰富的茶树种质资源、悠久的红茶历史文化、制作技艺,以及当地政府坚持“生态优先、绿色发展”的发展战略,让光泽红茶产业前景一片大好。

△光泽县人民政府副县长吴晖华致欢迎词

围炉煮茶,话旧史。福建省文联党组成员、副主席、书记处书记曾章团为大家讲述红楼梦林妙玉“取雪烹茶”事件,以及光泽红茶“红楼渊源”。

△福建省文联党组成员、副主席、书记处书记曾章团讲话

光泽县司前乡党委书记陈晟以图文并茂形式为大家介绍武夷山国家森林步道华东K2线。干坑林场、横坑老茶厂、陈家排“青楼遗址”,还有许多秘境之地等待大家探索。

△光泽县司前乡党委书记陈晟讲话

△武夷山国家森林步道华东K2线

茶业是民生产业、绿色产业,也是健康产业。每年的春茶对于光泽县来说,至关重要。光泽县茶叶协会副秘书长夏林明表示,光泽县春茶生长区域是以县城为中心,周边止马镇、司前乡等地也均有种植春茶,通常在立夏前后开始采摘春茶。

△光泽县茶叶协会副秘书长夏林明讲话

福建农业职业技术学院教授、省级陈康技能大师工作室领办人陈康说道,高山云雾出好茶,光泽县春茶在此环境下生长,其内含物质丰富,茶叶品质佳,提倡茶农施加有机肥,开沟施肥,助力春茶顺利开采。

△福建农业职业技术学院教授、省级陈康技能大师工作室领办人陈康讲话

《中国茶商业白皮书》总编辑、说茶传媒创始人兼CEO赖晓东就光泽红茶产业发展提出“五个一”发展路径,一场标杆性的茶业活动,一系列茶业课题等相关举措,助力光泽红茶产业更快更好地“走出去,引进来”。

△《中国茶商业白皮书》总编辑、说茶传媒创始人兼CEO赖晓东讲话

品鉴会期间,光泽先农生态农业开发有限公司总经理肖育平、福建省南平市荣恒生态茶庄园有限公司总经理陈美玲以及茶文化学者、媒体等人一同为光泽红茶产业发展建言献策,发表秘境茶旅体验感想。

△光泽先农生态农业开发有限公司总经理肖育平讲话

△福建省南平市荣恒生态茶庄园有限公司总经理陈美玲讲话

致敬峥嵘岁月

光泽县有着不平凡的历程

值得一提的是,此次采风活动大家还前往华桥乡金映茶厂、止马镇杉关生态示范园、高家水库工程等地,亲身感受光泽县在茶产业发展,茶文旅深度融合之路的显著成效。探访华桥乡金映茶厂时,金映茶厂老板严金友提及2002年4月7日,时任福建省省长的习近平来到金映茶厂,在听取了严金友的创业故事后,习近平勉励严金友,今后你就专心做一行,把茶叶做好。从此以后,你就不要“屡战屡败”了,预祝你“屡战屡胜”。从那以后,严金友把所有的精力都放在种茶、制茶上。通过10多年的努力,他的茶园、茶厂规模逐步扩大。

△参观华桥乡金映茶厂

△参观止马镇杉关生态示范园

△参观高家水库工程

“世界红茶起源地寻踪光泽红茶品鉴会暨茶文化学者走进光泽采风活动”到此告一段落,大家通过采风活动,从光泽县茶文化到茶产业发展,再到茶文旅等方面进行了深入的了解,同时,大家也可以看出,茶产区的打造不单单依靠政府、企业,而是需要多方的助力,进而带动茶产区的成熟发展。茶产业发展的最好时代已然到来,未来,我们期待光泽茶产业融合多行业力量,推进光泽茶文化、茶产业、茶科技的持续高质量发展。

△合照

光泽县,地处福建省西北部,武夷山脉的北麓,武夷山国家公园超三分之一的核心区在光泽境内,也是世界红茶的起源地之一。光泽县具有浓厚的茶历史、茶文化,光泽出产的正山小种红茶,在18世纪就被誉为“天字号”,享誉欧美及世界。

来源:说茶ShowCha,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除