日前,安徽省黄山市祁门县举办祁门红茶杯“2022万里茶道——环中国自驾游集结赛”系列活动,包括自驾集结赛、自驾巡游打卡万里茶道地标等。一个个车队穿过平里祁红小镇,经过历口生态茶园,巡游牯牛降观音堂景区,畅享一段纵情山水的美妙茶旅,感受万里茶道的古今沧桑。

茶,源自中国,盛行世界,既是全球同享的健康饮品,也是承载历史和文化的“中国名片”。繁荣了两个多世纪的万里茶道,被誉为“世纪动脉”。祁门县便是这条“世纪动脉”上的重要一站。近年来,安徽推进茶叶深加工,延长产业链条,挖掘茶文化,做好融合文章,不断擦亮万里茶道“徽茶”名片。

No.1

悠久祁红史

享誉国内外

皖南山峦起伏、清溪纵横,雨量充沛、常年云雾,为高质量茶叶的生长提供了得天独厚的自然条件,自古为名茶之区。敦煌出土的经卷《茶酒论》中有“浮梁歙州,万国来求”的记载。一代代勤劳诚信的徽商,采茶、制茶、运茶、卖茶,将家乡特产茶叶带到各地,同时把“徽茶”的响亮品牌深深植入爱茶人的心里。

斗转星移。清代光绪年间,祁门成功创制出著名的外销茶品种——祁门红茶。通过阊江运到江西鄱阳湖,之后到九江,再转运至武汉,祁红踏上万里茶道,远销德、英、美、俄等80多个国家和地区。光绪十年(1885年),祁红已占据武汉汉口茶市红茶第一把交椅,汉口茶庄中有近三分之一经营祁红。

祁红特绝群芳最,清誉高香不二门。祁红以高香、味醇、行美、色艳四绝驰名于世,与斯里兰卡乌伐红茶、印度大吉岭红茶一起被誉为“世界三大高香茶”,也是中国十大名茶中唯一的红茶珍品。1915年,祁红在巴拿马万国博览会获得金奖,成功收获一张国际市场高度认可的名片。

2021年12月,万里茶道世界文化遗产价值和申遗策略研讨会暨申遗工作推进会在祁门县召开。会上,万里茶道联合申遗办宣布,安徽成为万里茶道联合申遗的第九个省份,祁门县加入万里茶道申遗城市联盟。万里茶道联合申遗办常务副主任王风竹认为,以徽商为代表的群体在万里茶道的历史上非常活跃,祁门红茶在万里茶道贸易过程中占有重要地位,祁门加入万里茶道申遗,具有重要意义。

No.2

探索深加工

做强茶产业

祁门县拥有茶园面积19万亩,其中,省无公害产地认证面积10.2万亩,绿色、有机茶园认证面积1.58万亩,全域茶园绿色防控实现全覆盖。

“近年来,我们县建成了省级天之红祁门红茶高效生产标准化示范区、祥源祁红绿色高效生产农业标准化示范区,天之红国家祁门红茶生产标准化试点示范区通过了中期评估。其中,‘天之红生态园’还被评为全国最美20家生态茶园之一。”祁门县政府相关负责人介绍说。

做好祁红文章,做强祁红品牌。目前,祁门县创建国家驰名商标1件、省级著名商标18件、安徽名牌产品5个、安徽老字号2个。该县重新申报祁门红茶地理标志产品并创新保护方式,加快建立区域公共品牌保护管控体系。同时,引导企业走出去参加国内外知名展会,支持企业发展“直播带货”“直播营销”等新业态,建设省市外实体店,提升祁红的品牌知名度和市场占有率。

紧跟市场需求不断创新,安徽越来越多的茶区正在探索茶叶的深层次价值,延长产业链。以黄山为例,现有清洁化自动化茶叶加工生产线近100条,拥有茶叶深加工企业11家,研发茶饮料、茶食品、保健品、化妆品等深加工产品,开发出了冬茶啤酒、健齿软糖、冬茶含片等创新型茶产品。

“‘十四五’期间,黄山市将加快茶叶加工升级工程建设,以茶叶深加工为重点突破方向,围绕夏秋茶综合利用,加快茶叶加工技术升级与装备示范,加快花草茶、袋泡茶等新式茶饮研发生产,提高产品核心竞争力。”黄山市茶产业发展促进中心主任朱舜球说。

去年8月,黄山借助合肥国际陆港的中亚班列,开通了黄山—合肥—塔什干的“茶叶专列”,既扩大了运力,也为企业降低20%以上的成本。黄山市聚创多式联运有限公司负责人说,下一步,将争取开通黄山至宁波海港多式联运通道,打造新时代万里茶道,让更多的黄山茶走出国门。

No.3

深挖茶文化

推动茶旅游

茶,馥郁芬芳;旅,傍花随柳。茶旅融合是茶产业多样化和旅游产业全域化的生态表达。万里茶道是继丝绸之路之后,在亚欧大陆兴起的又一条重要国际商贸通道,也是“一带一路”的重要组成部分,沿途串联起中蒙俄三国的文化遗产、秀美山水和民族风情,已经成为国际知名的文化旅游IP。

祁门县闪里镇桃源古茶村及闪里老街,是近代祁门商民改制红茶的起源地之一,也是近代祁门红茶参与万里茶道贸易的重要物质实证;茶业改良场平里旧址是近代祁门茶业改良实践的起始点和中心,反映了万里茶道后期近代茶厂的出现与繁荣;祁山镇东大街敦仁里洪家大屋是近代祁门洪氏家族的府邸,在九江汉口等地设立大型茶栈从事茶业及金融业等经济活动,参与万里茶道贸易……散落在祁门县的一处处历史遗迹,见证着万里茶道的历史,更是今天宝贵的旅游资源。

“我们积极推广生态休闲、健康生活类旅游产品,发展乡村旅游,促进茶旅融合,促进旅游市场快速复苏。”黄山市文旅局负责人介绍,该市把茶旅融合作为乡村振兴的重要载体,打造茶旅精品线路、茶旅精品园区、茶旅特色小镇,开发“茶旅+民宿”“茶旅+研学”等茶旅融合新业态,建成了一批集茶园农业、休闲文旅和田园社区于一体的茶乡田园综合体。

去年,安徽省政府办公厅印发《关于推动茶产业振兴的意见》明确指出,要支持茶叶主产市、县打造茶旅精品线路、茶旅精品园区、茶旅特色小镇,开发“茶旅+民宿”“茶旅+研学”等茶旅融合新业态。在省级特色小镇评定中,对茶旅小镇予以倾斜支持。充分发挥安徽历史名茶多、茶文化底蕴深厚的优势,将茶产业发展与徽风皖韵的区域特色文化结合起来,开展茶文化系列宣传活动。

来源:安徽日报 记者 张理想 吴江海 史力,

信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

摘 要:由当代“茶圣”吴觉农主编的《<茶经>述评》,被誉为二十世纪的“新茶经”,是当代转引最多的茶书之一。笔者研读20多年,梳理出其中五处文史瑕疵。

关键词:《<茶经>述评》;瑕疵

由“当代茶圣”吴觉农(以下尊称“吴老”)主编的《<茶经>述评》,是当代《茶经》研究的里程碑 ,其中包含了吴老深厚的茶学实践经验和理论沉淀。笔者与多位茶文化专家、学者交流时达有共识,在现有同类茶著中,该书是最为权威的,很多《茶经》注释类著作,多受惠于该书,其深度与广度难以企及,初学者如能通读该书,便会对茶文化史有了基本了解,是茶文化、茶学学者较好的入门读物。

该书是由吴老提出总体框架并终审,经张堂恒、邓乃朋、钱梁、陈君鹏、陈舜年、冯金炜、恽霞表七位学养高深的茶学专家、学者共同执笔完成的,笔者称之为《<茶经>述评》编纂“七贤”,已作专文介绍他们的主要事迹。

《<茶经>述评》最大的特点是,没有功利性,包括吴老与“七贤”,非常值得尊敬。不像当代某些人,受种种利益驱使,随意编造虚假茶史,人为造神,不论出处,还能以官方名义随意通过所谓《宣言》《共识》予以认可,指出错误后,仍不作更正,将错就错,在著作、文章中夹私带货,误导读者,人为造成虚假、混乱茶史,害在当代,遗毒千秋。 作为常备茶书,笔者经常研读其中章节,得益匪浅。但发现其中有一些明显的文史错误,另有一些值得商榷。其中客观原因是当时整理出版的文献较少,更没有电脑检索。鉴于该书是当代引用最大的茶书之一,笔者本着求真求实、实事就是精神,感到有必要指出其中错误,以免以讹传讹,并希望能在再版时作出说明。笔者文前申明,瑕不掩瑜,这些瑕疵并不影响该书该书作为现当代最优秀、最有影响力的优秀茶书。

这也符合吴老本意,其在写于1984年8月18日的《<茶经>述评》前言中说:

这最后一稿,自己看看,还是很不满意,不仅文字上不够严密,内容上有些新意也不够完整。在撰写的前两三年中,正是在党的十一届三中全会以后,我为了对茶树原产地和我国生产红细茶的问题进行研究,曾先后前往四川、云南、广西、广东等省、自治区再次进行调查研究,并写出了论文,提出了建议。其间,各地几度往返,时间过于紧张。在后两三年,自己的时间虽较充裕,但精力又大不如前。因此,对前后三个原稿都未能加以仔细地推敲。现因时间已拖得太久,不得不权且拿出来,让广大读者予以批评指正,使这本书得在以后修订完善,则是我所最盼望的。

本文以中国农业出版社2005年3月版《<茶经>述评》为样本,梳理其中明显错误与值得商榷之处。

中国农业出版社2005年出版的《<茶经>述评》第二版封面

一、误记陆羽“老死于故乡”

《<茶经>述评》第334页写到:“陆羽出生于湖北省荆州地区的天门,老死于故乡。”

关于陆羽卒葬地,当时即有二位好友、著名诗人诗记其事:

一是孟郊的五言凭吊诗——《送陆畅归湖州,因凭题故人皎然塔、陆羽坟》,其中写到:“杼山砖塔禅,竟陵广宵翁。”其大意为陆羽坟与忘年缁素之交皎然灵塔,均在湖州杼山。该诗广为人知。

二是官至宰相的文学家权德舆,其与陆羽友善,先后作有与陆羽相关的三首诗,其中《哭陆处士》(一作《伤陆处士》)写道:“从此无期见,柴门对雪开。二毛逢世难,万恨掩泉台。返照空堂夕,孤城吊客回。汉家偏访道,犹畏鹤书来。”其大意为:陆羽病逝后不久,一个雪后冬日,诗人到孤城吴兴(吴兴因沼泽地多长菰草而得名“菰城”,又称“孤城”)凭吊好友,看到其故居柴门积雪未融,但亡友已赴黄泉,阴阳两隔。离开时夕照空堂,想到今后一旦招贤纳士,就会想起陆羽这样难得之人才,伤感之至。

明代著名文学家、“竟陵派”代表人物钟惺,也曾到湖州凭吊同乡陆羽。万历四十七年(1619),钟惺寓居南都(今南京),与友人前往湖州凭吊同乡陆羽,作有《将访苕霅,许中秘迎于金阊导往,先过其甫里所住,有皮、陆遗迹》,其开篇写道:“鸿渐生竟陵,茶隐老苕霅。袭美亦竟陵,甫里有遗辙。予忝竟陵人,怀古情内挟。……”其中“茶隐老苕霅”之“老”字,即终老之意;“苕霅”为湖州代称。作为同乡名人大家,钟惺知道陆羽终老于湖州。

古今名人之卒葬信息是不会造假的,尤其是死讯不会误传,难得当时还有两位著名诗人、文学家、官员留下凭吊诗篇,历代并无异议,清代才有《大清一统志》、光绪《湖北通志》说陆羽终老于故乡。中唐到清代相距千年左右,何以唐宋时代没有此说,近千年之后才提出?想必是好事者标新立异而为之。

以年代先后判断史实真伪,是文史采信的一大原则。《<茶经>述评》未提依据,或许参考了这些清代穿凿附会之说,作出了陆羽“老死于故乡”的错误结论。如依此类推,当代各地多有自封茶祖、自诩茶文化发祥地者,百年之后,后人据此考据,茶史岂不乱套?述评《茶经》,厘清陆羽生平至为重要,如确属如此,应作详细考据,而非一笔带过。就此来说,本书误记陆羽卒地,引发当代及后世争议,是一大瑕疵。

笔者已发表专文《当代陆羽研究之伪命题三例》,其中第二例为“陆羽终老于故乡“之说。

二、日僧荣西“茶为万病之药”之语张冠李戴,误为唐代陈藏器语

《<茶经>述评》第40页介绍“茶的效用”时说:“在我国古籍中,有许多关于茶可防病的记录,有的甚至说茶可治百病,为‘万病之药’(见唐代陈藏器《本草拾遗》)”。

陈藏器系初唐宁波籍大医家。因与宁波相关,笔者尤为关注,始于2010年,即对此语作了详细考据,发现此为张冠李戴之文史错误。

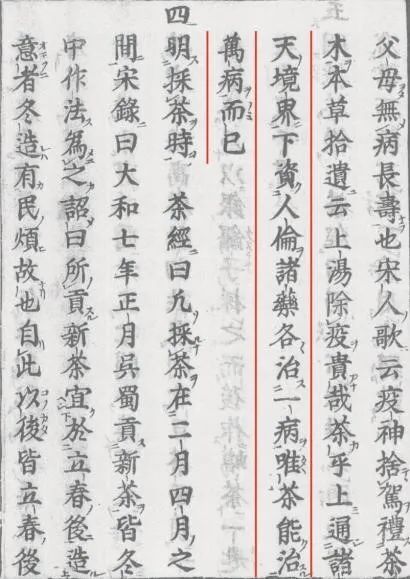

该语源于日本高僧荣西《吃茶养生记》。该书两次引用《本草拾遗》之语。其中卷之下写到:

《本草拾遗》云,上汤(为“止渴”之误)、除疫云云。贵哉茶乎,上通诸天境界,下资人伦。诸药各治一病,唯茶能治万病而已。

日本江户时代(1603-1867)平安竹苞楼藏《吃茶养生记》书影,其中“上汤”两字明显为《本草拾遗》原文“止渴”之误。

不难看出,造成“茶为万病之药”张冠李戴之原因,是古文标点断句之故。文中从“贵哉茶乎”以下,其实是荣西之感慨,准确标点断句为:

《本草拾遗》云,上汤(为“止渴”之误)、除疫云云。贵哉茶乎,上通诸天境界,下资人伦。诸药各治一病,唯茶能治万病而已。

该书传到中国后,此语结尾有不同译本为“诸药各为一病之药,唯茶为万病之药”。这就是“茶为万病之药”之由来,不知是《茶经述评》还是其它文章或书刊,最先将荣西之语误为陈藏器《本草拾遗》之语。

世上根本没有万病之药,如陈藏器等历代大医家各种本草类著作,都是具体记载中草药之功效,不会出此夸张之语。而荣西作为嗜爱茶饮之高僧,不需要医家的科学严谨,作此夸张之语则可以理解,笔者看到其书中有三处提到“万病”之语,亦与该书开头之语相吻合:

茶也,养生之仙药也,延龄之妙术也。山谷生之.其地神灵也。人伦采之,其人长命也。天竺唐土同贵重之,我朝日本曾嗜爱矣。古今奇仙药也,不可不采乎。

笔者已发表专文《“茶为万病之药”语出荣西〈吃茶养生记〉》。

三、对《华阳国志》所记茶事表述有误,并非特指周代

《<茶经>述评》第6页写到:

晋代常璩在公元350年左右所撰的《华阳国志·巴志》中说:

“周武王伐纣,实得巴蜀之师,著乎《尚书》…… 其地,东至鱼复,西至僰道,北接汉中,南极黔涪。土植五谷。牲具六畜。桑、蚕、麻、苎,鱼、盐、铜、铁、丹、漆、茶、蜜……皆纳贡之。”

这说明早在公元前1066年周武王率南方八个小国伐纣(见《史记·周本纪》)时,巴蜀(现在的云南、贵州的部分地区)已用所产茶叶作为“贡品 ”。

查对《华阳国志·巴志》原著,开篇有三段文字,其中第一段两节,记载唐尧至三国魏之历史沿革。第二段介绍九州概况,巴、蜀属梁州,结尾写到:“武王既克殷,以其宗姬于巴,爵之以子。古者,远国虽大,爵不过子。故吴楚及巴皆曰子。”第三段记载特产、民风,除了写到茶、蜜等特产,紧接有“园有芳蒻、香茗”之语。

其中“周武王伐纣”只是历史沿革之一个时代,解读表述时,不能以省略号为过渡,将茶、蜜等特产,直接联系到“周武王伐纣”后以茶纳贡之。如按此说法,则可追溯为当地更早年代的贡品,也并非特指周代,因为周代之前,当地亦有管辖之国君、诸侯,也会有特产朝贡。

除了特指某一年代,一般方志所记特产多指作者著述年代而已。正如当代某地新修方志所列各种特产,除了特别标注某种特产什么年代曾经作为贡品外,多为当代所见著名特产,而各地特产都在不断引进、发展之中,不能将这些特产都列为该地历史沿革中的最早年代。

据任乃强《华阳国志校补图注》附注,《华阳国志·巴志》所列18种贡品,系三国蜀汉学者“谯周《巴志》原所列举”,依此则可理解为三国时代即有这些贡品。

笔者已发表专文《<华阳国志>记载两处茶事并非特指周代》。

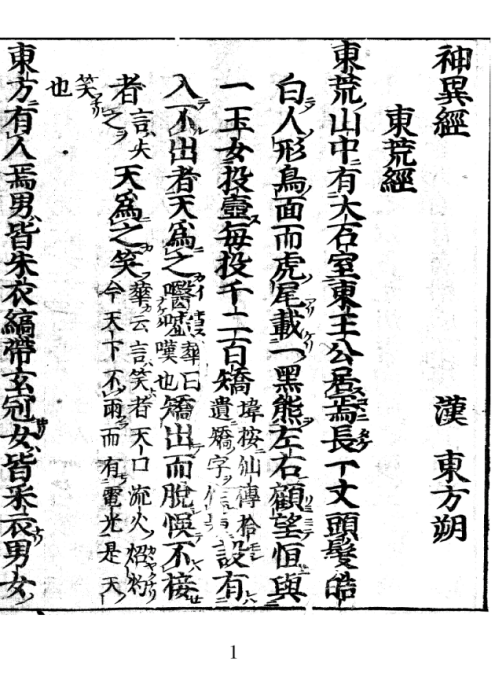

四、《神异记》与《神异经》混为一谈

《<茶经>述评》第230页,在述评“七之事”《神异记》“虞洪获大茗”时写到:

《神异记》(神话故事,虞洪获大茗)。《神异经》一卷,是一本假托西汉东方朔所作的神怪故事集。此书最先著录于《隋书·经籍志》,《茶经·四之器》中关于“瓢”的说明中,也提到了这个故事,并说发生于“永嘉中”(晋怀帝永嘉年间,即307—313年),说明此书的撰述年代,是在西晋以后至隋代以前之间。《茶经》所引的《神异记》可能就是上面所说的《神异经》,也可能是西晋以后人就《神异经》加以删补并改名而为陆羽所见的另一种神怪故事集。《神异经》后来曾收入明代何镗所辑的《汉魏丛书》,《四库全书总目提要·子部·小说类》也曾著录有《神异经》一卷,但仍说是汉代东方朔所撰。

这一评说显然是把《神异记》与《神异经》两书混为一谈了。其实《神异记》《神异经》是成书于不同年代、内容风马牛不相及的两种历史文献。

《神异记》由西晋道士王浮所撰,原书已散佚,鲁迅《古小说钩沉》引录类书《神异记》,共400多字,分为八则,前三则为小故事,后五则每则仅一句话,其中第三则为“虞洪遇丹丘子获大茗”故事。第四则还有一句有关茶事的话:“丹丘出大茗,服之生羽翼。”

与《神异记》相比,成书于汉代的《神异经》,则为五千多字的长篇。该书旧题汉东方朔撰,晋张华注,实为假托。该书受《山海经》影响,所载皆荒外之言,怪诞不经,内容多奇闻异物,想象丰富,文笔简洁流畅,全文无茶事记载。

由于混淆了《神异记》和《神异经》,也造成了对故事主人公之一丹丘子年代表述的混乱。《茶经·七之事》开头记有“汉仙人丹丘子、黄山君”,但未说明引文出处,前文“四之器”及下文又分别引用了晋余姚人虞洪遇丹丘子获大茗故事。《<茶经>述评》将两个年代的丹丘子视为同一人,缘于仙人长生之故。其实丹丘子只是历代仙家道人通用的大号,不同年代可有多位丹丘子,汉仙人丹丘子不等于晋丹丘子。2008年,笔者曾在《中国道教》等报刊发表专文《丹丘子——仙家道人之通称》。

造成两书混淆的原因是作者未查对原著。

笔者已发表专文《〈神异记〉与〈神异经〉考》,对两种不同文献作了考述。

流传到日本的《神异经》书影

五、否定晏子茶事依据不足

《茶经·七之事》引《晏子春秋》语:“婴相齐景公时食脱粟之饭炙三弋五卵茗菜而已“

《<茶经>述评》对该语是这样标点的:

婴相齐景公时,食脱粟之饭,炙三戈五卵、茗莱而已。

该书220-221页评述晏子茶事,持否定态度,认为“在公元前6世纪的春秋时期,居住在山东的晏婴,是否能在吃饭时饮茶,是很值得怀疑的。……陆育把《晏子春秋》条列入《七之事》中,是不恰当的。另外,‘茗菜’有的书作‘苔菜’,认为晏婴所吃的不是茶而是苔菜,那就更不应该把这条列入《七之事》了”。

如此结论未免武断。虽然文献记载的周代茶事尚未得到确证,但汉代已出现大量茶事。中国科学院正式证实2015年,从汉阳陵出土的植物样品为古代茶叶,距今已有2100多年历史。据2021年第5期《考古与文物》报道,经山东大学科研团队研究,2018年8月至12月,在山东济宁邹城市邾国故城遗址西岗墓地一号战国墓随葬出土的疑似茶叶样品,确认为煮泡过的茶叶残渣,茶叶实物出土又前推了300多年,距今近2500年。那么,晏婴吃茶或饮茶也是完全可能的。

经山东大学科研团队研究,2018年山东济宁邹城市邾国故城遗址西岗墓地一号战国墓随葬出土的拟是茶叶样品,为煮泡过的茶叶残渣。(山东大学供图)

关于“苔菜”之说,其实是误读。“苔” “薹”自古以来就是意义不同的两个字,不是简繁关系。“苔”有舌苔、青苔、苔菜(海藻类)、海苔、浒苔等名词或词组。在浙东沿海,苔菜又称苔条,呈发状条形,南宋宁波宝庆《四明志》记载:“苔,生海水中如乱发,人采纳之。”俗称“海中绿发”,非常形象,每年冬末春初采集,为美食特产之一,如苔菜油爆江白虾、苔菜油氽花生米、苔菜油氽芝麻等;相似的海苔为海产紫菜,有所区别,浒苔多见于辽东半岛,藻体鲜绿色,由单层细胞组成,管状或粘连为带状。多发于夏秋季,旺发时会覆盖海面,如赤潮一样危害海洋生物,可用于工业原料,未见食用记载。薹菜别名青菜,为十字花科芸薹属芸薹种,白菜亚种的一个变种,系黄河和淮河流域的地方特产蔬菜之一;以食用菜茎为主的广东菜心红菜薹,别名紫菜薹;蒜、韭、油菜等开花时长出的花莛,称为蒜薹、韭薹、菜薹。

大蒜抽茎开花时,蒜心之茎称为。尽管古今、南北菜名有变,称呼不一,但晏子显然不会食用单一的苔菜或海苔,而是食用多种蔬菜。

笔者家乡东海发状条形苔菜,每年冬末春初采集,为美食特产之一。

造成误读主要是标点断句造成的。准确断句为:

婴相齐景公时,食脱粟之饭,炙三戈五卵,茗、莱而已。

在 “茗菜”两字中间以顿号分隔,说明是茶与菜,菜则是多种菜。

笔者已发表专文《晏子吃的不会是单一的“苔菜”——简论《茶经》晏子茶事引文的准确性》详述其事。

其它细节方面,还有如205页注释第41条:“原文‘悬豹’,恐为悬瓠之误。瓠,属于葫芦科的植物。陆羽在《四之器》里关于‘瓢’的说明中曾指出:‘瓠,瓢也,口阔,颈薄,柄短。’”该注释对应199页弘君举《食檄》原文,其中“悬豹”应为“悬钩”之误,悬钩悬钩子(覆盆子旧名),此误当代很多《茶经》版本都未能校出。笔者另有专文《破解<茶经>引文弘君举<食檄> “悬豹“之谜》。

结语:敬意在先,勘误在后,瑕不掩瑜

《<茶经>述评》上述五种文史错误,其原因有的是未查阅原著,有的是理解歧义。

智者千虑,难免有失。如本文开篇所说,笔者对吴老等所有参与《茶经述评》编著的前辈专家、学者,所作出的贡献,怀有由衷的敬意。对于茶文化来说,该书功德无量,上述个别错误,瑕不掩瑜,写出此文,目的是倡导文献的准确性,敬意在先,勘误在后。

其中个别问题,笔者2008年曾致信中国农业出版社和该书责任编辑穆祥桐(现已退休),当时其热情回信表示已注意到这一问题,遗憾的是,2020年6月由沈冬梅主编的三版《吴老集——<茶经>述评(外三种)》,工本较大,仍未作修正和说明。真诚希望该书四版时,能邀请严谨学者详细考订,认真修订说明其中错误之处,让读者知情。

如本文开篇所说,吴老最盼望能对《<茶经>述评》修订完善。笔者指瑕,意在使之更为准确,不失为对吴老等前辈专家、学者的尊重与敬意。

(注:本文为“只此青绿 觉农·翠茗,一杯新茶敬茶圣”主题征文活动三等奖作品。)

来源:茗边

如有侵权,请联系删除

5月29日,来自全国各地的茶文化专家、学者、重点茶叶生产企业负责人相聚宁波天一阁·月湖景区,参加“明州茶论.茶与人类美好生活”研讨会。

出席研讨会的领导和嘉宾有:中国工程院院士,中国农业科学院茶叶研究所研究员、博士生导师陈宗懋,中国国际茶文化研究会副会长、浙江省委宣传部原副部长沈立江,中国国际茶文化研究会秘书长、浙江省政府原副秘书长王小玲,中国国际茶文化研究会办公室主任、浙江省政协研究室原副主任戴学林,中国国际茶文化研究会学术委员会副主任、宁波茶文化促进会高级顾问姚国坤,浙江省茶叶集团股份有限公司董事长、宁波茶文化促进会高级顾问毛立民,浙江大学茶叶研究所所长、全国首席科学传播茶学专家王岳飞,江西省社会科学院历史研究所所长、《农业考古》主编施由明,宁波市委原副书记、宁波茶文化促进会会长郭正伟,宁波市委原常委副市长、宁波茶文化促进会创会会长徐杏先,宁波市人大常委会原副主任、宁波茶文化促进会名誉会长胡谟敦,宁波市农业农村局局长李强,宁波市林业局原局长、宁波茶文化促进会副会长兼秘书长胡剑辉等。

会上,中国工程院院士、中国农业科学院茶叶研究所研究员、博士生导师陈宗懋以《茶让世界更美好,让人类更健康》为主题,作主旨演讲。陈宗懋院士详细分析了中国茶叶的丰富多彩、中国茶区的良好生态、茶叶中活性成分的利用、中国茶的新喝法、中国茶叶的新吃法。他说,茶最早是作为药用由中国向世界传播的,在公元六世纪,以“吃茶养生”传入亚洲的日本和韩国,在公元十六世纪,从海路传入欧洲各国。在当时,茶叶是在药房中销售的。随着茶树种植面积的不断发展,饮茶习俗也很快普及。茶叶的用途也由药用转向饮用。陈院士认为,“茶不是药,但饮茶可以预防和减轻许多人体疾病,可以作为调节剂增强体质、提高免疫力。”

会议邀请了浙江大学茶叶研究所所长、全国首席科学传播茶学专家王岳飞教授,浙江省茶叶集团股份有限公司董事长、宁波茶文化促进会高级顾问毛立民,江西省社会科学院历史研究所所长、《农业考古》主编施由明,湖州陆羽茶文化研究会副会长张西廷,宁波市林业特产科技推广中心正高级工程师王开荣,浙江树人大学现代服务业学院院长、教授朱红缨,浙江农林大学汉语国际推广茶文化传播基地副秘书长潘城,中国茶叶学会常务副秘书长周智修等先后从茶让生活更美好、茶产业高质量发展为美好生活添彩、中国茶与文化走向更广阔世界的机遇与挑战等角度进行了精彩演讲。

王岳飞

毛立民

施由明

张西廷

王开荣

朱红缨

潘城

周智修

宁波市委原副书记、宁波茶文化促进会会长郭正伟致辞

郭正伟在致辞中概括了历年茶事:宁波茶文化促进会成立于2003年。2006年4月,在第三届宁波国际茶文化节期间,举办了首届海上茶路国际论坛,与会的海内外茶文化专家、学者,确认宁波为中国海上茶路启航地。鉴于古今宁波茶文化在东亚地区的重要地位,由日本茶道协会会长仓泽行洋提议,希望成立宁波东亚茶文化研究中心。2008年4月,在第四届宁波国际茶文化节期间,隆重举行宁波东亚茶文化研究中心成立仪式暨第二届海上茶路国际论坛,聘请了包括日本、韩国、马来西亚、台湾、香港、澳门在内的海内外50多位专家、学者为荣誉研究员和特约研究员。2009年,为配合海上茶路启航地主题景观落成仪式,举办了第三届“海上茶路”国际论坛,对“海上茶路”启航地作了进一步确认。宁波是茶禅东传日本、朝鲜半岛等东南亚各国的窗口,2010年举办了第五届国际茶文化节暨第五届世界禅茶文化交流大会,研讨会主题为“茶禅东传宁波缘”。2011年的研讨会主题是“科学饮茶益身心”,对科学饮茶、茶与健康作了深入研讨。从2012年开始,在原来侧重于茶文化研讨的基础上,经济与文化并重,设立“明州茶论”。首届“明州茶论”主题为“茶产业品牌整合与品牌文化”。2013年第二届“明州茶论”主题为“海上茶路·甬为茶港”,会上通过了“海上茶路·甬为茶港研讨会共识”。2014年与浙江大学茶学系联办第三届“明州茶论”,研讨会主题为“茶产业转型升级与科技兴茶”。2015年,第四届“明州茶论”研讨会主题为“越窑青瓷与玉成窑”。越窑青瓷与玉成窑紫砂器是宁波茶具的两张金名片,在浙江乃至全国陶瓷界均有重要地位,藏品受到海内外追捧,其中越窑青瓷也是历史上海上茶路的主要商品。2016年5月,由全国人大常委会原副委员长、中国文化院院长许嘉璐主导创办的第三届茶文化高峰论坛,在宁波举办,论坛主题为“‘一带一路’与茶文化”。2017年5月,举办了“影响中国茶文化历史之宁波茶事”研讨会。2018年5月,举办了“新时代宁波茶文化传承与创新国际学术研讨会”。2019年5月,“明州茶论”研讨会主题为“‘茶庄园’‘茶旅游’与宁波茶史茶事”。上述主题研讨会,大多有日本、韩国、澳大利亚等多国以及台、港、澳专家、学者与会。多数研讨会文集由中国农业出版社等公开出版,少数作为大会文件印发。去年因为疫情关系未举办研讨会。今年与浙江大学茶叶研究所、《农业考古中国茶文化专号》编辑部,合办“明州茶论”研讨会,主题是“茶与人类美好生活”。明年“明州茶论”研讨会主题初定为“亮点纷呈甬茶书”。据不完全统计,自明代以来,在甬或甬籍在外地作者所写的茶书已达150多种,其中明代有5种,当代姚国坤教授一人著作或主编的近80种。

宁波市农业农村局局长李强

李强向参会者介绍了全国历史文化名城——宁波。2020年,全市实现地区生产总值12408.7亿元,最新第七次人口普查统计,全市常住人口940.43万。宁波系传统绿茶产区,茶文化底蕴丰厚,以海上茶路启航地为主题的宁波茶文化,在世界茶文化史上留下了很多有影响的事件和人物。当代宁波彩色茶科技等领先国内。福泉山茶场位于宁波市区东郊30公里处,现有成片茶园3600亩,拥有100多个品种的茶树良种园,为茶学界概念上的北方茶树良种场之一。福泉山主峰海拔500多米,面向东海,山麓有4个西湖大的东钱湖,边上有东南佛国、三大茶禅源头之一的晋代古刹天童寺和阿育王寺,另有南宋大慈寺遗址,人文资源极为丰厚。福泉山茶场被誉为世界最美茶园之一,其得天独厚的资源优势尚未得到良好开发,期待各位领导、专家、学者出谋划策。宁波市政府与中国茶叶流通协会、中国茶叶学会、中国国际茶文化研究会、浙江省农业农村厅联合举办的“中绿杯”名优茶评比,已连续举办十届,参评茶企每届递增,其中去年第十届举办的评比活动,吸引了全国546个茶样,评出特别金奖83个,金奖121个,为历届之最,充分说明得到了全国茶企业和市场的认可。

中国国际茶文化研究会副会长沈立江

最后,沈立江作总结讲话。他表示,宁波是经济重镇、人文高地、茶港名城,在全面建设小康的新时期、新理念、新格局下,夯实了发展基础。希望宁波继续做好建设茶和茶文化发展重要窗口的实践者、做好茶和茶文化中外交流阔步走向世界的引路者。

研讨会上,表彰了宁波市优秀茶会员、先进茶企业。

姚国坤先生(右)

主办方授予了姚国坤先生“终身成就奖”——他有一种朝气蓬勃的人格魅力,他有一股勇于开拓的进取精神,他高歌猛进,为我们国家茶文化、茶产业的未来,开创出了一片绿色的天地。他曾被余姚市人大常委授予“爱乡楷模”称号、浙江省委老干部局授予“时尚达人”称号;他还是“中国茶行业终身成就奖”、“国际茶文化杰出贡献茶人”、“中华杰出茶人终身成就奖”获得者;1992年起享受国务院特殊津贴专家。他曾在马里共和国担任农业发展部茶叶技术顾问,还赴巴基斯坦考察和组建国家茶叶实验中心;多次赴美国、日本、韩国、巴基斯坦、马来西亚、新加坡等十几个国家和地区进行学术交流和茶文化讲座。2003年参与组建全国第一个应用茶文化专业并任负责人;2005年筹建全国第一所茶文化学院任副院长。1991年出版全国第一本以茶文化冠名的《中国茶文化》,2004年主编全国第一套茶文化专业试用教材,发表学术论文240余篇,出版茶及茶文化著作80余部。先后获国家级和省部级科技进步奖励4项,并取得6项科技成果。浓浓桑梓情,乡贤赤子心。他对家乡颇有情怀,对宁波的茶历史和茶文化,了如指掌,还对宁波唐以来有关茶历史名人的地位深有研究。尤其,近10几年来他的脚印遍布宁波的大部分茶山、茶企并常深入指导,还向当地部分机关单位、学校等传授茶文化、茶科技知识,对茶行业的栽培管理、制作加工、冲泡茶叶进行具体指导,深受茶人们的爱戴和敬重。他为发展家乡的茶业倾心尽力,为宁波乃至中国茶文化茶产业作出了重要的贡献。他就是中国农业科学院茶叶研究所研究员、中国国际茶文化研究会学术委员会副主任、国际名优茶协会专家委员会委员、宁波茶文化促进会东亚茶文化研究中心研究员姚国坤。

来源:日报头条,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除