2015年起,晒红作为滇红新贵崛起,目前大家都来蹭热点,晒红传播得太乱,所以有必要正本清源一下!作为晒红这种古法制茶在当代复兴与传播的关键参与者之一,白马非马梳理了晒红的来龙去脉,堪称“史上最坦白”的介绍……

图为光绪三年(1877年)胡秉枢初撰《茶务佥载》日文本。图片来源:简一茶坊微刊。本文参考了简一茶坊微刊公布的光绪三年晒干红毛茶资料,予以致谢!

晒红:中国红茶的一种古法制茶

晒红,其实是中国红茶的一种古法制茶。

在清代,在民国,许多地方做红毛茶,可以烘干,也可以晒干。不管是烘干的红毛茶,还是晒干的红毛茶,精制的时候要补道火提香,最终变成烘干的红茶。

晒红不是云南独有的,而是解放前中国红茶产区的常见红毛茶工艺。为什么晒红在云南保留下来,最终发扬光大?

这是因为清朝末年开始,中国红茶学西方现代制茶体系,现代红茶没有晒干制程,于是红毛茶晒干技术被专家视为上不了台面的土法制茶,成为落后时代的产物。

内地红茶产区进步太快,晒红基本上好几十年前就没有怎么做。云南进步慢,上世纪五六十年代,云南产区的初制所普遍做晒干的红毛茶。做晒红要选天气。那个年代,初制所做红毛茶,一般采用晴天晒干,雨天木炭烘干,然后将晒干、烘干的红毛茶拉到精制厂,拼堆后烘干,最终成为滇红成品。上世纪七十年代以后,初制所条件大为改善(其标志为土法的木制揉捻机、竹编烘笼,被现代化的揉捻机、烘干机所替代),晒干的红毛茶做得少,但一直在做。1991年之后,滇红出口疲软,为降低成本(阳光是一种免费能源),一些初制所加大晒干红毛茶生产比例。普洱茶热起来了,一些投机分子将晒红当普洱老生茶卖。2008年之后,滇红市场复苏,成为内销市场较受欢迎的茶类,一些人就在找滇红的新卖点,曾经被主流忽视与贬低的晒红重新浮出水面,成为滇红新贵……

1991年之后,滇红出口低迷,有个重要原因,原料成本高,出口滇红是亏本的,连加上出口退税也不一定赚钱。90年代的绿茶热,大量鲜叶用来做烘青绿茶,卖到西北,或者作为花茶的原料茶,云南烘青茶拉到广西横县窨制茉莉花,再销往北方。烘青绿茶的畅销,拉升了云南茶叶的收鲜价,让滇红出口失去了成本优势。如果,云南的滇红生产企业,不只用云南的原料,而是云南料拼省外便宜料,将生产成本降下来,可能出口是另一个境界。但历史不容假设!

滇红突围,晒红成为红茶新贵

外销受阻,滇红就要在内销想办法,改变过去滇红调饮传统,走符合中国传统品饮审美的清饮路线。

最开始是学名优绿茶,打造名优滇红。绿茶讲究细嫩芽叶与好看的外形,于是芽头红茶、特级红茶等细嫩原料的红茶成为主流。为了条索好看,于是引进绿茶的理条技术,做理条红茶。至于口感,以前滇红以调饮为主,讲究“浓强鲜”,走名优绿茶化的清饮路线,自然变得清新淡雅起来。

然后是学福建茶的金骏眉、乌龙茶工艺,让茶叶变得非常香甜鲜爽。以金骏眉为代表的正山小种,以武夷岩茶、凤凰单丛为代表的乌龙茶,之所以那么香,除了工艺与山场之外,很大程度上是跟树种有关,高香型的中小叶种有助于红茶出各种香型。于是滇红也开始研究品种香,用不同的高香型茶树品种拼配出经典的高香型滇红,其代表就是中国红。中国红有乌龙茶种梅占、黄旦等高香型茶叶拼在一起,从而将滇红茶的香气提升到前所未有的境界!

如果说,名优绿茶化让滇红变得清雅起来,乌龙茶化让滇红变得非常香甜,那么古树红茶、野生红茶、晒红、年份红茶的出现,让滇红真正拥有了自己的魂,这是云南茶叶自己的东西。在外销时代,我们学西方红茶的那一套,很多东西都是来自现代的祁门红茶。在内销时代,学绿茶,学乌龙茶,学金骏眉,都是在学内地制茶的那一套。只有古树红茶、野生红茶、晒红、年份红茶在2015年前后的强势崛起,才标志着滇红有了自己真正原创的东西。古树红茶、野生红茶、晒红、年份红茶被白马非马称为新滇红四大花旦,也是滇红最耀眼的新贵,其将开启波澜壮阔的滇红茶大时代!

晒红的功用主要是两方面,一方面是上文说的降低生产成本,免费用太阳光照,能节约燃料成本。另一方面是,能大幅度提升滇红的附加值,开辟滇红茶前所未有的境界。前文说过,晒红是中国红茶的一种古老传统。建国前,中国的红茶产区,许多地方都做过晒红,但晒红为什么只在云南发扬光大,并成为红茶新贵,成为一种新兴强势产业?其在于云南拥有得天独厚的阳光,其不但让拥有晒青制程的普洱茶如日中天,而且让晒红笑傲世界红茶江湖。云南的阳光,中国其他产茶区很难复制,贵州、四川、重庆、福建等许多地方是寡日照,其即便想做晒青、晒红,也会受制于非常不给力的阳光,只能让晒青毛茶、晒红成为补充,而不是制茶的主流。这样一来,云南凭借得天独厚的光照优势,成为普洱与晒红的超级玩家!

以前滇红是学人家,如今的滇红是根据自己的资源优势量身定做,打造别人很难模仿与复制的核心竞争优势。中国的许多地方名茶,别的地方很容易进行仿制,比如西湖龙井,四川、贵州的一些地方可以做到以假乱真,金骏眉也是,全国各地都在做。但云南的茶叶很难假冒,行家很容易喝出来是不是云南原料做的,这就是得益于云南得天独厚的制茶环境,许多核心优势是排他性的,可以打上云南独家享有之标签。

新滇红四大花旦,晒红得益于很难复制的阳光,古树红、野生红得益于生态、树龄、树种资源优势。其他地方也有良好的生态环境,但都是小区域,很难形成规模优势,而云南产茶区的生态环境普遍优异。古树茶、野生茶其他省也有,但云南到处都是。年份红茶,属于后发酵范畴。云南普洱茶玩得那么好,可见云南是做后发酵茶类的天堂,红茶也可以越陈越香,这就是滇红最新的颠覆性玩法,不但晒红可以越陈越香,烘干红茶只要工艺调整一下,一样能越陈越香。得天独厚,独此一家,这就是新滇红四大花旦笑傲世界红茶江湖的底气!

晒红发展的三个阶段

一是古法红茶时期:

晒红有两个源头:一是中国红茶产区的一种传统制茶方式,现代红茶兴起来以后,被视为落后的土法制茶,而淡出主流视野。二是由云南的白茶与晒青工艺演变过来,变成云南的一种在滇红创制之前的“传统红茶”。

第一个源头上文说得多了,不再赘述。下面说说云南这个源头。

“云南传统红茶”,其历史至少在百年以上,是云南传统的白茶工艺与晒青工艺发生融合衍变,而诞生的一个新茶类。其带有红茶的一些特点,是一种工艺很原始的红茶。需要说明的一点是,其不是现代意义上的红茶,只能算带有红茶痕迹的原始红茶。云南的现代红茶,只能从滇红创制算起。

小结一下,晒红有两个源头,一是内地的一种传统土法红毛茶晒制方式,二是云南原始红茶。

二是传统滇红时期工艺:

这种内地传统土法制茶与云南原始红茶,在现代红茶传入云南之后,汲取了滇红的某些工艺特点,从而告别了原始与传统土法,与现代制茶工艺接轨,形成了如今晒红的基本工艺。

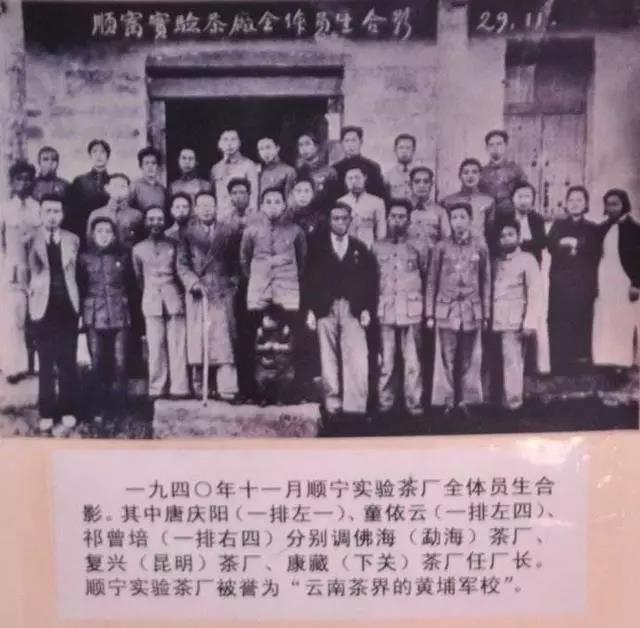

需要指出的是,中国传统土法晒干的红毛茶制茶方式,也随同这些创制现代滇红的专家带进来了。因为这些专家来到云南建厂制茶,当时条件非常简陋,经费也有限,没办法一步到位,全部搞成现代制茶,只能土法与现代制茶相结合(土洋结合创制滇红),从而将红茶的土法晒干制程引进了云南。

同时,云南一些地方在做原始红茶,现代红茶与内地传统土法制茶传进来后,两者会融合,互相促进。

红茶的干燥环节可以晒干,不光是云南的传统,也曾经是福建、江西、安徽等红茶产区的传统,因为其在清朝末年不但是烘干、炭焙,也有晒干的历史记载。民国以降,西方的现代红茶制茶技术传入中国,并取得统治地位,于是江南茶区不再将红茶晒干,烘干红茶一统天下。

云南是个例外,1939年冯绍裘用现代制茶技术创建了滇红,但在上世纪五六十年代,云南许多生产红茶的初制所条件简陋、经费不足、交通不便,缺乏专业的烘干机械,于是许多初制所用土办法加工红毛茶,晴天晒干,雨天用烘笼炭焙。这些炭焙红茶与晒干的红毛茶,拉到精制厂统一筛分拼配,最后过一道火烘干,包装上市。也就是说,不管是晒干的红毛茶,还是烘干的红毛茶,其成品最后都是烘干的。到了60年代后期,初制所的条件大为改善,专业烘干机械成为标配,于是晒干的红毛茶退出主流,烘干的红毛茶一统江湖。

因此,凤庆等地的老滇红人对晒红是不陌生的,因为过去他们经常做,他们认为这种红茶制程不完整,是滇红的简化工艺,只能算滇红的半成品、简陋品,因为当年晒干的红茶只能算工艺简陋的毛茶,成品要通过精制并补火烘干。

晒红由毛茶成为一种成品茶,继而成为红茶的一个新品类,是在普洱茶崛起之后完成的。

三是新滇红时期工艺:

普洱茶于2003年崛起之后,晒红汲取了普洱茶后期陈化技术,从而形成了如今晒红的工艺特点,即能够越陈越香的红茶。

虽然上世纪六十年代后期起,晒红淡出了滇红的制程,但在民间却保留下来,到了普洱茶兴起之后最终发扬光大。说来好笑,普洱茶热了,有些聪明的商人将晒红用来冒充老生茶,因为晒红口感香甜润,有点类似老生茶,这也算“物尽其用”吧!

民间一直做晒红,最大的两个原因是,一是许多人过去做习惯了晒红,虽然体制内认为这是落后年代的产物,应该淘汰,但许多人还是在做。二是1984年之后,茶叶告别了统购统销,可以议购议销,走向了有计划的商品经济,然后是市场经济之路。市场放开后,有些人发现,做晒红可以降低成本,还可以在主流滇红制程之外玩出新花样,于是八九十年代,一直到21世纪初一直有人在做晒红。

普洱茶热了,许多茶类都想蹭普洱茶的热点,于是我们看到白茶来蹭热点,2006年就有了月光白。开始大家以为月光白是普洱茶,或者以为是“四不像”,过了好几年才发现其应该归为白茶。这是白茶跟普洱茶开的第一个玩笑。

第二个玩笑就是,晒红开的。上文说,有人将晒红当成老生茶卖,这是玩笑的开始。继而有人发现,晒红是晒干的,又能长期摆放,越陈越香,何不将其归为普洱茶,这就是“普洱晒红”之由来。晒红在当代的迅速发展,是借普洱茶与古树茶的东风,通过打造晒干与越陈越香的概念而迅速走红,而借助古树晒红,成为一种高贵品质之象征,开了云南大规模用古树做红茶之先河。

就像普洱茶的初制革命一样,晒红也经历了初制革命,通过改良初制工艺,将晒红由一种粗放加工的茶,变成茶叶精品。初制过后的晒红可以散料存放,也可以像普洱茶一样压成红茶饼。这样一来,老滇红人不能瞧不起曾经不入流的晒红了,再说晒红是滇红的简化工艺与半成品、简陋品,无疑就不合时宜了。2017年的凤庆,现在也是家家都在做晒红。这种曾经的土法制茶,登上了滇红的最高殿堂!

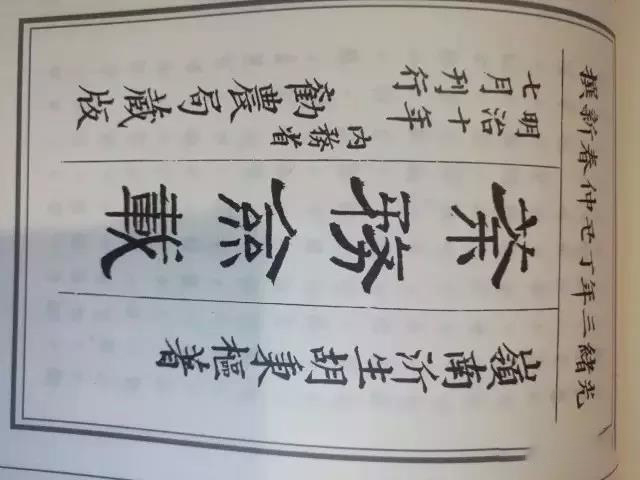

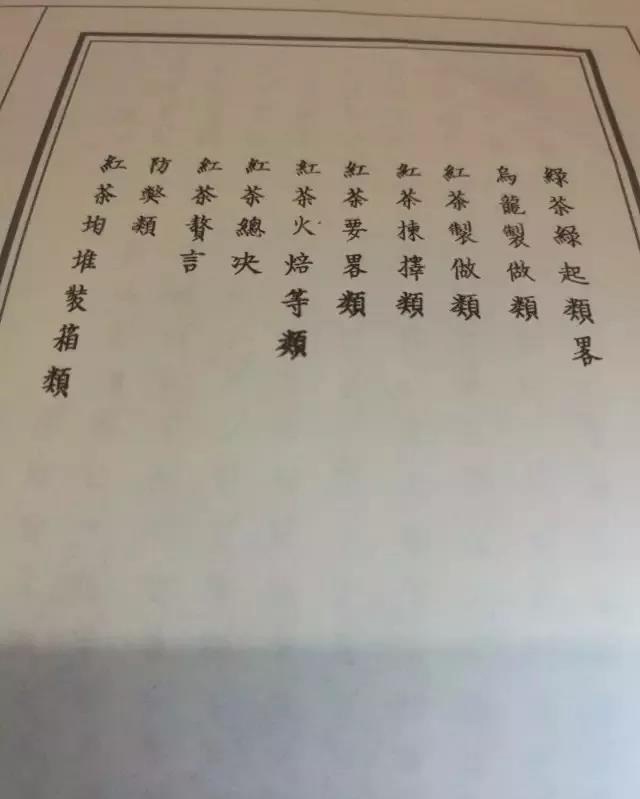

历史证据:光绪三年的晒红

下文节选自光绪三年(1877年)胡秉枢初撰《茶务佥载》日文本。即日本内务省明治十年本,中文翻译部分由日本茶乡博物馆馆长小泊重洋博士、齐藤美和子博士的大力协助,最终翻译工作由林学忠博士完成。最终刊载于《中国历代茶书汇编校注本》。

红茶,将从树上摘取之生叶,先置于太阳下摊晒,待柔嫩而后收起,以手搓揉成索。如其叶量多,可改用脚揉踏。揉成条索后,置于器内,其上覆盖如乌龙之法,待其叶尽变成微红色后,再起出,放置太阳处摊晒。至半干,又收起,皆放回器内,用手压实,盖以衣物,使叶变为微红色。

叶已变为红色后,再起出,于太阳处摊晒,以极干为度,此即为毛红茶也。

这段记载证明清末江南茶区,即用晒干法做红毛茶,到了民国以后,随着西方的现代制茶工艺普及,江南茶区不再做晒红。由于历史机缘,晒红在云南保留下来,并发扬光大。

“晒红三剑客”与晒红概念的出台与推广

最开始推广的时候,晒红还不叫晒红,而是叫“普洱晒红”。将普洱两个字拿掉,晒红定义成红茶是白马非马的主张。

2015年推晒红的时候,有人主张要定义成普洱茶,推普洱晒红。白马非马力主将普洱两个字去掉,只推晒红,定义为云南传统红茶。云南传统红茶这个名词,是李琨提供给白马非马的,白马非马加以深度发挥而成一套完整体系,进行了内涵与外延之界定。

晒红的核心体系是白马非马梳理的,成为行业公版。

“晒红是云南传统红茶,其历史至少在百年以上,其工艺最开始是晒青与白茶工艺的融合衍变,而诞生的一个新茶类,其在现代红茶传入云南之后,汲取了滇红的某些工艺特点,又汲取了普洱茶后期陈化技术,从而形成了如今晒红的工艺特点。”

这个核心定义就是白马非马做的。

晒红品类创建与推广三剑客:白马非马、李琨、包忠华。

2014年,我们三人开始蕴酿,并做了初步推广。2015年形成体系,并通过各种媒体大力推广。到了2015年6月份之后成为行业热点。2016年以后,云南每家茶厂都在做晒红,每个商家都在卖晒红。

为什么白马非马要将普洱拿掉,因为叫普洱晒红不伦不类,让人搞不清是普洱还是红茶,而且普洱茶那么火,当普洱茶的小弟也没意思,就叫晒红,定义为红茶新品类,当红茶新贵。一推广,果真成为行业新贵。

构建一个体系没那么简单,要花许多心思。

《晒红:“云南传统红茶”在当代的崛起与传播》《晒红的工艺特点与市场前景》这两篇文章,是晒红品类创建的核心纲领,由白马非马在李琨与包忠华的大力协助下于2015年4月份撰写,并通过行业媒体和主流媒体大力传播,形成了行业的晒红共识,从而诞生了一个全新的品类。

文/白马非马

请上帝喝茶工作室出品

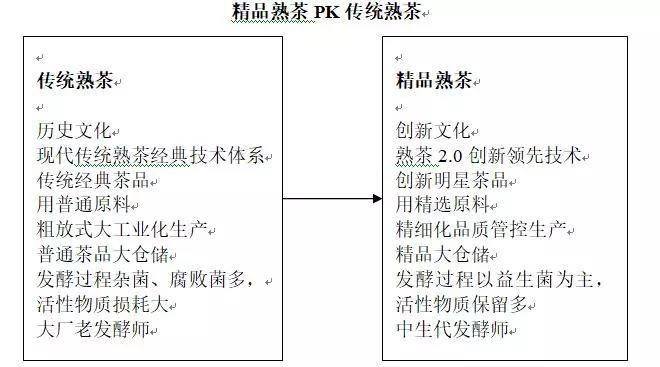

2018年春天的广州茶博会,润元昌的“润活发酵技术”正式隆重登台亮相,其主张“为熟茶发酵注入新活力”。这在某种程度上重新定义了熟茶。在熟茶2.0时代,“有活性与润感”是好熟茶的基础,在这个基础上再追求香甜厚滑韵。如果茶叶发酵得很死,失去活性,即便喝起来非常香,非常厚滑,但因基础分不过关,也不是好熟茶。

在润活的基础上,再讲究“气韵”,就构成了今后好熟茶的一种可堪探讨的主张——“润活气韵说”。

喝惯传统熟茶的,可能觉得新派熟茶演技太好,因为慕名一喝,还是觉得传统经典的茶够味。有人问我,喝不出惊艳的感觉,什么情况?我说多喝,喝多了就习惯了,一天不喝不舒服。喝茶界都有先入主,口感路径依赖,接受新物的最好办法是“多喝”……

熟茶喝出生茶的气韵,但比生茶醇厚甜香,一款“润活”的熟茶,应该具有老生茶的感觉。

今后的熟茶,活性是基础,气韵生动是熟茶的极致之美!

巅茶的“甘活”,润元昌的“润活”都在遍及活性,我们要做有活性的熟茶,喝有活性的熟茶。这跟传统滇红与新派滇红的升级路径一致。传统滇红,高温提香,闻起来高香,但茶叶失去了活性。如今熟茶也讲内涵,不要外在的色香味形,缺乏活性的色香味形,只是味觉与色相刺激,而不是中国传统审美核心价值观——气韵生动的体现。

“润活”是基础,“气韵生动”是高端熟茶的极致之美

我们先看一下传统滇红怎样升级到新派滇红的,因为熟茶升级之路有类似的内生发展逻辑。

传统的滇红,为了做外国人的调饮市场,往往高温烘焙提香,让茶叶失去了活性,这种“高火红茶”,闻起来高香,喝到嘴里口干口苦,失去了由润活带来的中国茶叶特有的宽广深长之韵味。

新派滇红为什么喝起来韵味十足,是因为其将烘焙的火温降低,让茶叶的活性不被高温“烤死”,而且在原料上舍得用好料,比如用野生茶、古树茶、高香型的小叶种来发酵,再加上生产过程的精细化管理,以及调整工艺,让风味物质尽量完美呈现,不愉快的味道尽量避免。从萎凋、揉捻、发酵到干燥过程中,避免不愉快的酸味产生,让红茶更香甜润,一个很重要的诀窍就是在制作全过程中增氧。这是滇红界在去年研究的一大成果。

增氧加工滇红,是不是跟润活技术的富氧发酵熟茶想到一块了?其实这是科学原理的普适性之表现,氧气的控制,不光在红茶,在熟茶领域也至关重要!

针对的国外的调饮市场,传统滇红的好茶标准是“浓强鲜”。这三个指标其实是高刺激性的指标,用来调奶,能立马释放出茶叶的色香味,符合老外的喝茶“只喝一泡,或者两三泡”之消费习惯,让红茶的精华在“一泡”之间以高强度、高刺激性的方式一次性绽放——一泡而红。而中国人喝茶,讲究慢慢品味,渐入佳境之清饮。滇红要做好国内市场,就必须进行颠覆性改革,走清饮路线。这就是新派滇红在近几年崛起的时代背景。

传统熟茶向熟茶2.0迈进,其市场逻辑也是一样的。传统滇红针对的是国外市场,传统熟茶针对的是低端市场。在古树茶兴起的很长一段时间内,熟茶成为上不了台面的东西,是一种用料低劣,加工极不卫生,口感欠佳,喝了对身体无益之茶品。这显然与事实不符,是市场对熟茶妖魔化的一种表现。但我们得承认,当整个市场将熟茶打入底层,卖不起价,做熟茶的厂家会很用心生产熟茶吗?反正是便宜货,那么我怎么舍得用好料,粗放式加工就行了,茶叶做出来能喝就OK。

这就是熟茶1.0时代的现状。不是说在那个时代没有用心做熟茶的企业,而是整体层次不高。如同传统滇红一样,传统熟茶将色香味的高刺激性也看得很重,比如高香,润滑,厚重,甜等等,而忽视了中国茶叶清饮的传统,茶叶要润活,要清雅,要韵味悠长,有了这个基础分,再谈香甜厚滑好不好?千万不要用外在的感官刺激性,来掩盖内涵品质的不足!

传统生茶走过由重视外在的“不苦不涩不是茶”之高刺激性阶段,早在十年前就进入了“冲淡之美”的拼内涵品质之阶段。熟茶也会重复生茶升级之路,由高刺激性到讲内在的和谐韵味之阶段。润元昌首家独创的“润活发酵技术”,打响了新派熟茶由外转内第一枪,“润活”是茶叶气韵足之基础,“气韵生动”堪称高端熟茶的极致之美。

由此看来,“做有老生茶口感的熟茶”,不仅仅是新派熟茶的一句口号,而是熟茶消费升级的命门所在!

“轻发酵+慢养仓”,十年成就一杯“具有老生茶口感的熟茶”

针对传统熟茶片面强调外在的刺激性,而忽视了中国清饮路线的内在审美,我们看看润元昌倡导的“熟茶2.0”时代,怎样用技术创新来解决这一新时代命题。

润元昌首创的国家专利“润活”发酵技术,是指在熟茶制作的过程中,通过“富氧发酵”、“加压发酵”等一系列新工艺的应用,提高茶叶内含物质的释放度,减少鲜爽物质损耗,更大程度保持茶叶活性,最终达到提升熟茶滋润鲜活口感的目的。

这项技术要理解起来很简单,就是一切以符合中国茶清饮审美以及身心健康为旨归,尽量增加有活性与韵味的风味物质,避免不愉悦不健康的物质产生。

服务高端群体,前文讲过了“要做有老生茶口感的熟茶”,以体现“润活是基础,气韵生动是熟茶的极致之美”。

相信这非一般的熟茶,即便喝惯古树生茶、武夷岩茶、凤凰单丛之刁钻老茶客,也愿意去尝试体验,去主动传播“润活与气韵生动”之熟茶新主张。

要做出具有老生茶口感的熟茶:首先要选好原料——用春茶发酵的熟茶,而且是经过醇化的原料;其次要做精细化、能管控与提升活性风味物质,避免不愉悦、不健康物质产生之新型发酵模型,让做出来的茶叶充满活性,喝起来口感愉悦,身心健康;最后是要长时间后期仓储,用时光的慢养来大幅度提升熟茶的品质。

要保留熟茶的足够活性空间,就宜采用轻发酵技术,才出堆的熟茶只是半成品,要经过长时间养堆,再压成饼砖沱。饼砖沱再放置仓库里长期慢养,让时光成为最好的雕刻师,花十年时间来成就气韵生动——高端熟茶的极致之美!

这一熟茶开发模型可以总结为:轻发酵+慢养仓,用十年时光来养成一杯“具有老生茶口感的熟茶”。

润元昌有个计划,采用轻发酵的熟茶,才做出来的新茶,只卖百分之二十,百分八十的茶品,仓储十年再销售。这就是轻发酵的二八原则。

以后的好熟茶,是幅意境幽远的水墨画

曹胜高在《气韵生动:中国画的灵魂》一文中说:

中国诗歌和中国绘画将“气韵”作为最高的审美追求,分别用来描述、评价那些令人涵咏不尽的优美诗篇和引人入胜的动人画面。早在六朝时期,“气韵”一词已经成为评价文学和绘画的重要标准。南朝齐谢赫在《古画品录》里,将“气韵生动”列为首要标准,品评画家。南朝梁萧子显《南齐书•文学传论》也说:“文章者,盖情性之风标,神明之律吕也,蕴思含毫,游心内运,放言落纸,气韵天成”。认为文章创作的最高境界在于“气韵”天成。那么,什么是气韵呢?

宗白华在《美学散步》中说:“气韵,就是宇宙中鼓动万物的‘气’的节奏、和谐。”

我们可以这样说:要达到气韵生动,就是要求艺术家把握住所描绘对象的精神气质,掌握其内在韵律,表现出形象蕴含的生机和活力。这是中国画的最高审美追求,也可以看成是中国画的灵魂。

以后不要再将口腔刺激当审美。

以前生茶“不苦不涩不是茶”,就是玩口腔刺激,现在呢?现在的古树生茶,要淡而有韵致!据说用熟茶汤调墨汁,画画,写字,都很好……好的熟茶,是幅意境幽远的水墨画!

2.0时代的熟茶审美,是建立在“润活气韵”说基础上的。润活是基础,“气韵生动”是熟茶的极致之美。香甜滑厚只是口腔刺激,气韵才是中国茶叶的审美至高境界。润活是产生气韵的基础。据此,我们就可以重新定义什么是好熟茶!

熟茶的审美,可能会重复生茶的道路。古树茶的品饮价值没有普及之前,大家追求刺激性的口感,有“不苦不涩不是普洱茶”之说。2014年以后,古树生茶的真味就是平淡。为什么古六山越来越火,有茶人说,从易武出发,绕了无数山头,最终回归易武。其实,易武茶就是极绚烂归于平谈的典型,所以易武归来不看山!熟茶也一样,从2018年开始,口腔的刺激将让位于平淡而有韵致。喝惯老派熟茶的,可能才喝新风尚熟茶,会觉得淡,不够带劲,但多喝几次,就会爱上平平淡淡才是真……

文/白马非马

请上帝喝茶工作室出品

关于茶企服务体系建设问题,我觉得不能单就服务谈服务,而要放在一个更宏大的时代背景中去谈。而且在当前的大变局时代,我们一定要正视旧瓶很难装新酒的问题。

也就是说,时代在进步,消费在升级,如今的人们对茶叶的消费提出了更高的要求:一方面是高端消费在升级,大家要喝“精品”,这不仅仅是原料好就能解决的,其需要一整套符合现代与后现代潮流的供应链深度重构方案;另一方面大众消费不再满足“价格便宜,比白开水好喝一点”,而是在花钱不多的情况下“喝好茶”,对“质优价平”的茶品需求越来越旺盛。

造火箭的马斯克:“第一性原理”才是创新的正确姿势

按照传统的经验,我们很难服务好正在迅速升级的消费者。从提升与改善消费者体验出发,面向未来的茶企需要在“三个极致”上下工夫:

极致的产品、极致的性价比、极致的消费场景体验

所谓极致,不是茶企、茶商认为极致,而是能真正击中消费者的内心,让他觉得这个东西是他真正想要的,有体验与购买的欲望。

如今许多茶企,按照自己的想法,也就是所谓的专业经验在生产极致产品,消费者还没有买单,就先把自己感动得一塌糊涂,等到市场表现差强人意,就怪消费者不懂茶,白白辜负了自己做好茶的初心……

由此可见,传统的专业经验,无法让大家在消费升级的今天走得更远,那我们是不是要告别传统的经验主义,从一个全新的市场原点出发,重新来思考与构建面向未来的服务体系?

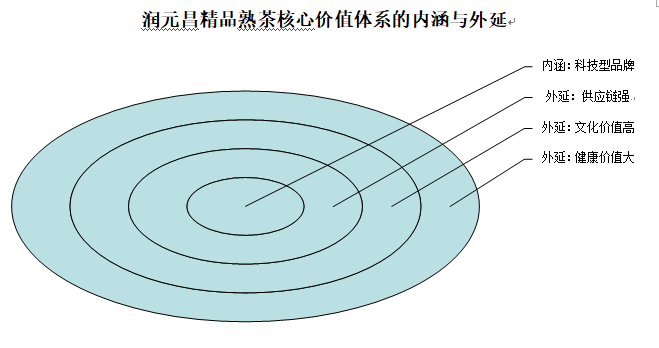

这就是润元昌主张的精品熟茶服务的“第一性原理”!

第一性原理源自西方,早在两千多年前亚里士多德就在思考第一性原理,牛顿晚年也在寻找来自上帝的第一推动力。近年来,“第一性原理”在中国广为人知,是因为造火箭的特拉斯创始人马斯克说“第一性原理才是创新的正确姿势”。

经验一方面帮助大家快速上路,另一方面也会形成严重的路径依赖,让传统茶行业陷入了顽固的结构性锁定,也因此每家茶企都在谈创新,做所谓貌似创新的事,但过了若干年后才发现,我们不过在原地踏步走而已,我们主张的创新摆脱不了传统的地心引力,不能像马斯克发射的超级火箭那样自由地奔向星际。

不依托过往的经验,而是从消费升级这个市场原点出发,来思考消费者真正需要什么样的熟茶,润元昌将怎样组织供应链,来深度满足消费者对熟茶升级之要求?

从“精品熟茶”需求这个市场原点出发,做科技创新型茶企

润元昌品牌诞生于2011年,其前身早在2006年就从事普洱茶行业,专注熟茶领域12年。就因为这份长期与普洱茶死磕的专注劲儿,其才能敏锐地捕捉到2014年起茶行业的三大超级机会——高端熟茶的兴起、小青柑热、中期茶热。润元昌早在2014年就调整企业核心战略,布局这三大新兴市场,成为小青柑与高端熟茶的领跑茶企之一,润元昌小青柑与“春茶发酵的熟茶”成为市场上的标志性茶品,引领着行业的风向标,其因为蓝海市场的巨大红利,而迅速做大做强,成为普洱茶界最新锐,发展最迅猛的茶企之一。

但润元昌不满足于靠经验主义取得的市场成就,而是清空所有的专业经验重新建模。2017年以来,其主动用“第一性原理”来思考问题。从消费升级这个市场原点出发,其认为“精品熟茶”存在旺盛的需求,润元昌要做“熟茶2.0时代”的倡导者,做“精品熟茶”技术专家型品牌。

精品熟茶,是消费者需要的极致茶品。而“技术专家型品牌”,是润元昌重构熟茶供应链的核心驱动力。前文说过,要服务好新时代的消费者,需要重构供应链模型。传统的供应链模型只能提供传统茶品,按照时代最新精神组织的供应链,才能提供老百姓真正需要的“精品熟茶”,而不是光有“精品熟茶”外衣的传统熟茶。

熟茶是普洱茶领域科技介入最深,而且将来会越来越深的子品类,在某种程度上可以说,科技是熟茶的第一生产力。润元昌将自己的基因定位为“科技创新型”品牌,就是用科技的力量来重构熟茶供应链,推出真正为老百姓喜闻乐见的“精品熟茶”。

2018年春天的广州茶博会,润元昌的“润活发酵技术”正式隆重登台亮相,其主张“为熟茶发酵注入新活力”。这在某种程度上重新定义了熟茶。在熟茶2.0时代,“有活性与润感”是好熟茶的基础,在这个基础上再追求香甜厚滑韵。如果茶叶发酵得很死,失去活性,即便喝起来非常香,非常厚滑,但因基础分不过关,也不是好熟茶。

“润活”是基础,“气韵生动”是高端熟茶的极致之美

我们先看一下传统滇红怎样升级到新派滇红的,因为熟茶升级之路有类似的内生发展逻辑。

传统的滇红,为了做外国人的调饮市场,往往高温烘焙提香,让茶叶失去了活性,这种“高火红茶”,闻起来高香,喝到嘴里口干口苦,失去了由润活带来的中国茶叶特有的宽广深长之韵味。

新派滇红为什么喝起来韵味十足,是因为其将烘焙的火温降低,让茶叶的活性不被高温“烤死”,而且在原料上舍得用好料,比如用野生茶、古树茶、高香型的小叶种来发酵,再加上生产过程的精细化管理,以及调整工艺,让风味物质尽量完美呈现,不愉快的味道尽量避免。从萎凋、揉捻、发酵到干燥过程中,避免不愉快的酸味产生,让红茶更香甜润,一个很重要的诀窍就是在制作全过程中增氧。这是滇红界在去年研究的一大成果。

增氧加工滇红,是不是跟润活技术的富氧发酵熟茶想到一块了?其实这是科学原理的普适性之表现,氧气的控制,不光在红茶,在熟茶领域也至关重要!

针对的国外的调饮市场,传统滇红的好茶标准是“浓强鲜”。这三个指标其实是高刺激性的指标,用来调奶,能立马释放出茶叶的色香味,符合老外的喝茶“只喝一泡,或者两三泡”之消费习惯,让红茶的精华在“一泡”之间以高强度、高刺激性的方式一次性绽放——一泡而红。而中国人喝茶,讲究慢慢品味,渐入佳境之清饮。滇红要做好国内市场,就必须进行颠覆性改革,走清饮路线。这就是新派滇红在近几年崛起的时代背景。

传统熟茶向熟茶2.0迈进,其市场逻辑也是一样的。传统滇红针对的是国外市场,传统熟茶针对的是低端市场。在古树茶兴起的很长一段时间内,熟茶成为上不了台面的东西,是一种用料低劣,加工极不卫生,口感欠佳,喝了对身体无益之茶品。这显然与事实不符,是市场对熟茶妖魔化的一种表现。但我们得承认,当整个市场将熟茶打入底层,卖不起价,做熟茶的厂家会很用心生产熟茶吗?反正是便宜货,那么我怎么舍得用好料,粗放式加工就行了,茶叶做出来能喝就OK。

这就是熟茶1.0时代的现状。不是说在那个时代没有用心做熟茶的企业,而是整体层次不高。如同传统滇红一样,传统熟茶将色香味的高刺激性也看得很重,比如高香,润滑,厚重,甜等等,而忽视了中国茶叶清饮的传统,茶叶要润活,要清雅,要韵味悠长,有了这个基础分,再谈香甜厚滑好不好?千万不要用外在的感官刺激性,来掩盖内涵品质的不足!

传统生茶走过由重视外在的“不苦不涩不是茶”之高刺激性阶段,早在十年前就进入了“冲淡之美”的拼内涵品质之阶段。熟茶也会重复生茶升级之路,由高刺激性到讲内在的和谐韵味之阶段。润元昌首家独创的“润活发酵技术”,打响了新派熟茶由外转内第一枪,“润活”是茶叶气韵足之基础,“气韵生动”堪称高端熟茶的极致之美。

由此看来,“做有老生茶口感的熟茶”,不仅仅是新派熟茶的一句口号,而是熟茶消费升级的命门所在!

熟茶新命题:更好的风味,更有益身心健康

针对传统熟茶片面强调外在的刺激性,而忽视了中国清饮路线的内在审美,我们看看润元昌倡导的“熟茶2.0”时代,怎样用技术创新来解决这一新时代命题。

润元昌首创的国家专利“润活”发酵技术,是指在熟茶制作的过程中,通过“富氧发酵”、“加压发酵”等一系列新工艺的应用,提高茶叶内含物质的释放度,减少鲜爽物质损耗,更大程度保持茶叶活性,最终达到提升熟茶滋润鲜活口感的目的。

这项技术要理解起来很简单,就是一切以符合中国茶清饮审美以及身心健康为旨归,尽量增加有活性与韵味的风味物质,避免不愉悦不健康的物质产生。

说到底,润元昌建立在第一性原理基础上的精品熟茶创新,是以风味与健康为导向的,满足广大人民群众日益增长的物质与身心健康需要!

总之,服务要首先满足消费者对精品的有效需求。

其次,要服务高端群体,更要为天下人做好茶!

“轻发酵+慢养仓”,十年成就一杯“具有老生茶口感的熟茶”

服务高端群体,前文讲过了“要做有老生茶口感的熟茶”,以体现“润活是基础,气韵生动是熟茶的极致之美”。

相信这非一般的熟茶,即便喝惯古树生茶、武夷岩茶、凤凰单丛之刁钻老茶客,也愿意去尝试体验,去主动传播“润活与气韵生动”之熟茶新主张。

要做出具有老生茶口感的熟茶:首先要选好原料——用春茶发酵的熟茶,而且是经过醇化的原料;其次要做精细化、能管控与提升活性风味物质,避免不愉悦、不健康物质产生之新型发酵模型,让做出来的茶叶充满活性,喝起来口感愉悦,身心健康;最后是要长时间后期仓储,用时光的慢养来大幅度提升熟茶的品质。

要保留熟茶的足够活性空间,就宜采用轻发酵技术,才出堆的熟茶只是半成品,要经过长时间养堆,再压成饼砖沱。饼砖沱再放置仓库里长期慢养,让时光成为最好的雕刻师,花十年时间来成就气韵生动——高端熟茶的极致之美!

这一熟茶开发模型可以总结为:轻发酵+慢养仓,用十年时光来养成一杯“具有老生茶口感的熟茶”。

润元昌有个计划,采用轻发酵的熟茶,才做出来的新茶,只卖百分之二十,百分八十的茶品,仓储十年再销售。这就是轻发酵的二八原则。

做“精品熟茶”极致体验品牌,让天下人喝“国民熟茶”

润元昌的精品熟茶开发有两个方向:

一是面向高端人群推出的质优价高茶品,以“轻发酵+慢养仓”模型为主,用十年慢养来成就一杯传奇。

二是面向大众人群推质优价平茶品——国民熟茶,也就是精品熟茶,平民消费。这些消费者还有个特点,就是不懂茶,或者不怎么懂茶,其喝茶讲究适口性。针对这部分人群的喝茶需要,润元昌专门研发了“陈香发酵技术”,就是让春茶好料发酵出来的熟茶,摆放一年左右上市,喝起来香甜厚滑润,满足普通老百姓平价喝好茶,喝了身心健康之需求。

回到文章开头说的,做好消费者服务,需要三个极致。极致的茶品,是建立在消费者的有效需求之上的,如果消费者没这个需求,或者需求不够旺盛,那么茶企开发的所谓极致产品就是鸡同鸭讲。

润元昌深入研究消费者的精品熟茶需求,有的放矢,将消费者划分为高端专业茶客与大众消费人群,一个是对品质刁钻挑剔的市场,另一个是普适性的基数市场,分别供应建立在不同模型基础上的产品。

前者在“春茶发酵的熟茶”基础上,独创“润活发酵技术”,采用“轻发酵+慢养仓”的模型,来开发经得起挑剔的专业消费者检验之极致茶品。

后者在“春茶发酵的熟茶”基础上,研发“陈香发酵技术”,生产适口性好,性价比极高的茶品满足大众消费者。做老百姓喝得起的好熟茶,以“国民熟茶”的名义,让天下人喝好茶!

在第一个模型中,高端与专业消费者偏重于极致茶品体验,有极致茶品再来谈极致性价比。而在第二个模型中,大众消费者先看极致性价比,再来看极致产品体验。

第三个极致,是极致的消费场景体验。

许多茶企误解了极致的消费场景,以为把茶庄、茶楼装修得高大上,就是极致场景。极致消费场景,首先的购买的便利化,然后是体验的人性化。

你装修再好,市场上卖你产品的人太少,你没有知名度,我对没有认知,即便知道了你,也很难找到购买的途径。故首先要打造品牌,解决精品熟茶的知名度与美誉度。消费者有了认知,还能很方便地购买茶品。

润元昌,高举“精品熟茶”技术专家品牌大旗,进行现代主流的品牌与渠道建设运作,让润元昌成为消费者心目中的知名品牌、口碑品牌,在发展品牌专营店的基础上,针对全国数十万家零售茶庄推“精品熟茶”专柜,让润元昌精品熟茶的小红旗插遍大江南北,祖国的每一片土地,从而解决品牌的认知度和购买便利化之问题。

其次终端消费场景要人性化。场景不能从企业的主观出发,而要从人性之深层次需求出发,针对不同的目标人群,设置不同的消费场景。这就是润元昌理解的极致消费场景体验。今后润元昌将在这方面下大工夫。

场景的人性化要做到“三化”:一是生活化,走进办公室与家庭;二是国际化,随一带一路输出中国元素的健康文化;最后是年轻化,用时尚青春语法打造消费场景,引导年轻人喝茶。

如果能做到“三化”,就是“国民熟茶”,就能开启熟茶的大众化。否则,还是在传统的小众圈子体验打转。

下面重点谈一下场景的生活化:

如果北方人有广东喝早茶的时候泡熟茶这种生活场景,估计熟茶销量会增加五倍。这种生活场景很质朴普通常见,也就是居家过日子的场景,而不是强调逼格的场景。

生活处处是风景,没必要刻意景外造景,如果用力造的话反而着相了。熟茶的场景生活化,可用“融”字诀,以你喜欢的方式,习惯的方式,融进你本来就很美的生活。而不是另外搞个东西,板着脸教训消费者,你不喝熟茶就没品格,没追求,没文化。为何要对立造景,而不是用好“文化”的大而化之呢?

许多茶企推广,喜欢制造对立面,不就卖个茶,至于吗?

体验要人性化,人都喜欢找认同感、归属感,不喜欢被异物植入,厌恶对立面的东西,顺应人性就ok!

润元昌将围绕“熟茶与健康”这一主题开展一系列推广活动,让熟茶的大健康文化走进大众社区,让喝精品熟茶有益身心健康的观念深入人心……

一切从熟茶消费升级这个市场原点出发,来重构熟茶体系,做熟茶2.0时代的倡导者,将精品熟茶做到三个极致,这就是润元昌用“第一性原理”服务消费者带给我们的思考。

文/白马非马

请上帝喝茶工作室出品