广西省茶场

十万山华侨林场

国有林场。位于广西防城港市大录镇。建于1967年。前身是钦州地区商业局大坡畜牧场,1980年改为现名。有土地约1000公顷,其中茶园约170公顷,年产茶200吨。有农业分场,下设茶厂,以产红茶和绿茶为主。

大明山茶场

国有茶场。位于广西上林城西郊。建于1956年。有茶园约240公顷,年产茶300吨。下设茶叶分场和茶厂,主要生产绿茶、茉莉花茶和出口红碎茶。

长春农场

国有农场。位于广西博白。建于1960年。有土地530余公顷,其中茶园70余公顷,年产茶110吨。下设生产队和茶叶加工厂,以生产绿茶为主。

火光农场

国有农场。位于广西防城港市马路乡。建于1952年。前身为茅坡垦殖场,1956年改为现名。以种植橡胶为主,1975年始种茶。有土地约3200公顷,其中茶园约100公顷,年产茶150吨。下设茶叶队和茶厂,以生产绿茶为主。

龙北农场

国有农场。位于广西龙州北郊。建于1951年。前身是龙津县城北、上龙2个垦殖场,1955年合并,1957年改为现名。有耕地约1600公顷,其中茶园约400公顷,年产茶1050吨。设有初精制合一的茶厂,以生产绿茶和出口红碎茶为主。

东风华侨林场

国有林场。位于广西灵山那隆乡。建于1958年。前身是灵山县东风林场和八一茶场,1982年合并改为现名。有土地3300余公顷,其中茶园约100公顷,年产茶350吨。下设分场、茶厂、花茶厂,主要生产红茶、绿茶和茉莉花茶。

东风农场

国有农场。位于广西武鸣东北部。建于1958年。原名广西国营香泉农场,1966年改为现名。有耕地约1700公顷,其中茶园约190公顷,茉莉花园53公顷,年产茶200吨,设有茶厂和花茶厂,以生产绿茶、茉莉花茶和出口红碎茶为主。

北耀农场

国有农场。位于广西龙州。建于1953年。原名下冻垦殖场,1957年改为现名。有耕地2100余公顷,其中茶园约320公顷,年产茶900吨,下设茶叶分场和初精制合一的茶厂,以生产出口红碎茶和内销绿茶为主。

百合茶场

国有茶场。位于广西那坡。建于1958年。前身是广西国营平孟农场和百南农场,1970年合并,1981年改为现名。有茶园190余公顷,年产茶280吨。下设茶叶队和茶厂,以生产出口红碎茶和绿茶为主。

先锋农场

国有农场。位于广西龙州南郊。建于1952年。前身为龙津县霞秀垦殖场,1957年改为现名。有耕地3500余公顷,其中茶园约280公顷,茉莉花园24公顷,年产茶600吨。设有初精制合一的茶厂,以生产出口红碎茶、绿茶和茉莉花茶为主。

伏虎华侨农场

国有农场。位于广西柳城龙头乡。建于1958年。前身是广西农垦伏虎农场,1978年改为现名。有土地约3000公顷,其中茶园约200公顷,年产茶400吨。下设分场、生产队、茶厂,以生产红茶和绿茶为主。

那梭农场

国有农场。位于广西防城港市那梭镇。建于1960年。以种植橡胶为主,1975年开始种茶。有耕地约2000公顷,其中茶园约160公顷,年产茶230吨。下设茶叶生产单位和茶厂,以生产绿茶为主。

阳圩茶场

国有茶场。位于广西百色阳圩镇。建于1956年。前身是国营阳圩咖啡农场,1964年以后改种茶,改为现名。有茶园230余公顷,年产茶300吨。下设分场和茶厂,主要生产烘青绿茶、茉莉花茶和出口红碎茶。

铜美农场

国有农场。位于广西防城港市防城区东北。建于1960年。有土地530余公顷,其中茶园约140公顷,年产茶200吨。建有茶叶队、茶叶土特产公司和茶厂,以生产炒青和烘青绿茶为主。

荣光农场

国有农场。位于广西防城港市那良镇。建于1958年。以种植橡胶为主,1974年开始种茶。有土地约1300公顷,其中茶园90余公顷,年产茶170吨。设有茶叶加工厂,以加工炒青、烘青绿茶为主。

柳城华侨农场

国有农场。位于广西柳城东泉镇。建于1958年。有土地约3200公顷,其中茶园530余公顷,年产茶1300吨。下设茶叶分场和茶厂,以生产红茶、绿茶和花茶为主。

桂北农场

国有农场。位于广西全州绍水镇。前身是广西农学院桂北分院和全州县国营咸水农场,1980年合并后改为现名。以经营茶叶、柑橘为主。有土地约520公顷,其中茶园90余公顷,年产茶250吨。下设茶叶特产公司、茶叶队和茶厂,以生产烘青绿茶和茉莉花茶为主。

桂南农场

国有农场。位于广西博白东平镇。建于1960年。原名广西国营东平农场,1993年改为现名。有土地530余公顷,其中茶园约50公顷,年产茶100吨。下设生产队和茶叶加工厂,以生产绿茶为主。

桃城华侨农场

国有农场。位于广西大新桃城镇。建于1958年。前身是广西农垦桃城农场,1978年改为现名。有土地4500余公顷,其中茶园约100公顷,年产茶150吨。设有茶厂,以生产红茶和绿茶为主。

凌云县白毫茶叶公司茶场

国有茶场。位于广西凌云玉洪乡。建于1963年。有茶园130余公顷,年产茶100吨。下设茶叶分场、茶叶高产示范场、白毛茶加工厂、精制茶厂和茉莉花茶厂,产品全部为白毛茶品种。产品有“毛尖茶”、“白毫茶”及烘青绿茶。

新兴农场

国有农场。位于广西柳州南郊。建于1951年。1969年改为现名。有土地3100余公顷,其中茶园约90公顷,年产茶100吨。下设茶叶队和茶厂,以生产绿茶和茉莉花茶为主。

来源:茶修智慧

如涉及版权问题请联系删除

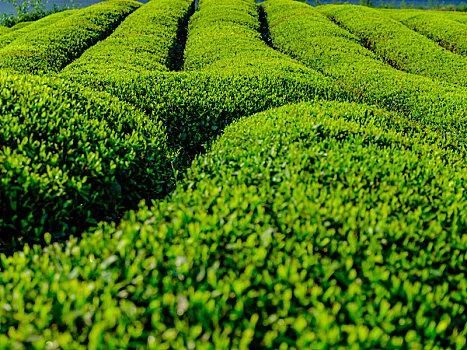

提起广西,你能想到啥?是好山好水的桂林?是拥有长寿秘诀的神秘巴马?还是以臭闻名、风靡全国的螺蛳粉?拥有十万大山的广西,地形复杂、民族众多、山水宜人,同时具有特色鲜明的饮食文化。少有人知的是,茶,其实也是广西的一大特产。

01.广西丰富的茶资源

茶树起源于我国的西南地区,云南的古茶树资源世人皆知,其实广西也是古茶树分布密集的地区,广西凌云县发现有千年古茶树。此外广西还有许多野生大茶树资源。

岭南自古多瘴气,楚越地区先民采摘草药煎熬成汁饮用以消暑去热、清热解毒的习俗由来已久。广西彝族至今还有传统的祭茶盛典,每年开春采茶前,彝族人都会举行祭茶仪式。

北回归线从广西穿过,这里的区域地理条件极为适宜茶树生产。广西的本地茶树资源极为丰富,有六堡茶、凌云白毫茶、桂平西山茶、瑶山茶、白牛茶等等,其中有的还是国家重点保护的珍稀品种。

02.广西,生产了全国近7成的茉莉花茶

茉莉花茶,老北京人最爱的茶叶单品,福州最出名的花茶品类,其最大的生产基地,却在千里之外的广西横县。

横县茉莉花茶的产量有多高?

从这张图中就可以看出,2019年中国茉莉花茶总产量约11.36万吨,其中,横县生产茉莉花茶7.8万吨,占茉莉花茶总产量的68.66%;其次是四川犍为和福建福州,占比只有13%、12%。

横县为什么能成为茉莉花茶主产地?

茉莉花茶最早出现在明清时期,曾经慈溪太后最爱的茶里就有茉莉花茶。海陆交通便利的福州是最早的茉莉花茶制作中心,解放初期,苏州曾经一度也是茉莉花茶的生产中心。

但到了近代,随着城市经济发展的影响,环境、气候、土地条件更适宜的广西横县,后来者居上,成为全国最大的茉莉花种植基地。而茉莉花茶的生产,需要大量的鲜花,反复窨制,于是茉莉花茶的产区也自然转移到了广西横县。

03.具有独一无二槟榔香的六堡茶

广西除了茉莉花茶,还有一个历史更悠久的名茶:六堡茶。六堡茶,产于广西梧州六堡乡。梧州是一座具有千年历史的岭南名城,有“百年商埠”的美誉,是两广“咽喉”之地。六堡茶制作工艺在清朝时便已形成,据记载,当时的六堡茶,茶味醇厚且“隔宿而不变”,基本已具备黑茶的品质。

六堡茶历史上以出口外销而出名。晚清时期,两广、福建、海南籍的大量华工下南洋,南洋酷热溽暑的环境使得具有消暑化湿作用且能长期存放的六堡茶成为华工们的饮用首选。

晚清至民国时期,价廉、品质醇厚又耐存放的六堡茶在香港、澳门、南洋地区极为畅销,产量达到高峰。

六堡茶的加工工艺独特,采用一芽三、四叶梢为原料,在初制、复制和精制过程中进行多次沤堆发酵,使其色香味加厚。凉制陈化后的六堡茶,汤色红浓、滋味清凉爽口,并具有独特的槟榔香。

茶资源丰富的广西,除了产量巨大的茉莉花茶和历史名茶六堡茶之外,也是绿茶、红茶的产区,还有具有民族特色的油茶。所以去广西,除了看壮丽山水之外,别忘了品一杯当地特色茶。

来源于:网络

茶区乃是自然、经济条件基本一致,茶树品种、栽培、茶叶加工特点以及今后茶叶生产发展任务相似,按一定的行政隶属关系较完整地组合而成的区域。

一、茶区的划分意义和演变

划分农业区域是为了更好地开发利用自然资源,合理调整生产布局,因地制宜规划和指导农业生产提供科学依据。茶区的划分,是农业区划中种植业区划的重要组成部分。科学地划分茶区,是顺利、合理发展茶叶生产,实现茶叶生产现代化的一项重要的基础工作,也是一项很有意义的宏观科学研究。

几千年来的中国茶叶生产,在其历史发展的不同阶段,划分茶区的依据、方法、提法等等不尽相同。

唐代茶区分布图(局部)

唐明陆羽在《茶经》中,将中国当时43个州郡划分为8个茶叶产区。陆羽划分中国茶区是依他个人对茶叶生产区的调查考察、资料的收集、样茶的鉴评,以及实践经验等,结合当时的自然地理条件进行综合归纳的结果。唐时的茶区遍及现时的中国湖北、湖南、广东、广西、江苏、江西、四川、贵州、安徽、河南、浙江、福建、陕西等十三省(区)。在相当长时间内,对陆羽划分的茶区几乎没有异议,直到我国的茶叶生产经过几次起伏后,产区扩大,茶类增多,技术进步,不同的见解方见端倪。

在近代,吴觉农等根据茶区的自然条件、茶农的经济情况、茶区的分布面积大小及茶叶产品的不同种类,在1935年提出,将全国划分为外销茶、内销茶二大类,13个产茶区,即外销红茶5个茶区(祁门红茶区、宁州红茶区、湖南红茶区、温州红茶区、宜昌红茶区)、外销绿茶2个茶区(屯溪绿茶区、平水绿茶区)、外销乌龙茶1个茶区(福建乌龙茶区)和内销茶5个茶区(六安绿茶区、龙井茶区、四川茶区、云南普洱茶区和其它茶区)。这一划分是根据各种条件综合提出的,所以对近代茶叶生产具有一定的指导意义。

陈椽1948年在《茶树栽培学》中提出,将中国茶区划分为浙皖赣茶区、闽台广茶区、两湖茶区、云川康茶区。这是根据茶区的行政区域、山川、地势、气候、土壤、交通及历史习惯等因素而提出的。

庄晚芳1956年在《茶作学》一书中,根据我国茶区隶属热带、亚热带和温带,大致包括5个气候类型,提出将全国产茶区划分为4大茶区:华中北茶区,处于北纬31~32°之间,包括皖北、豫、陕南产茶区,全年平均温度较低,最低温度有时可达-12℃,降水量也少,是我国最北茶区;华中南茶区,包括苏、皖南、浙、赣、鄂、湘等省产茶区,这些地区四季分明,年平均16~18℃,但局部地区国低温侵入,冬季温度较低,个别地区最低温可达-5~-10℃,而夏季的温度较高,丘陵、平地产茶区温度常在30℃以上,降水量较多,但四季不匀;四川盆地及云贵高原茶区,在四川盆地内酷暑而无严寒,盆地外则夏季凉爽,冬季温和,年平均温度17~18℃,降水量在1200毫米以上,云贵高原属亚热带气候,冬天低温一般在4℃以上,在云南南部则为热带性气候,降水量在1500毫米左右;华南茶区,包括福建、广东、广西、湖南南部,届亚热带及热带气候,茶树生长期均比其它茶区长,在山麓或平原年平均气温为19~22°C,降水量在1500毫米以上。

王泽农1958年在《我国茶区的土壤》一文中认为,依土壤和气候条件而论,应将中国划分为三大茶区,即华中茶区,包括长江中下游产茶区;华南茶区,包括东南沿海和两江流域;华西茶区,包括云贵高原、川西山地、秦岭山地和四川盆地。

中国茶叶编辑委员会1960年在《中国茶叶》中,根据茶树分布、生长情况,土壤和气候特点,并结合各原产茶区的茶叶生产状况等因素,将我国茶叶产地划分为北部茶区、中部茶区、南部茶区和西南部茶区。

浙江农业大学1964年编著的《茶树育种学》,依据全国农业区划的初步意见,结合茶叶生产特点,从茶树育种角度出发,认为可将中国茶区分为华中北茶区(包括皖北、豫、陕南),华中南茶区(包括长江中下游以南的丘陵地区,有渐、苏、赣、湘、鄂和皖南),华南茶区(包括岭南以南的台、闽、粤、桂及浙南、赣南和湘南等地),以及西南茶区(主要指川、滇、黔)。

此外,有人认为,按行政区域划分茶区,体现不出茶叶最适产制地区的合理布局;按山脉河流划分茶区,虽有按自然条件布局的意义,但山川延伸,自然条件差异很大,仍难以体现出茶类的合理布局;按现状划分茶区,因同一地区往往出现多种茶类共存现象,对于提高茶叶品质和产制效果,并无多大促进作用,因此,在对十二个产茶省区进行调查研究的基础上,提出按纬度分为5个地带,按经度划分为20个产制区:南部第一地带(北纬18~20°,热带),广东南部、海南岛(现海南省)属此,宜制红碎茶。南部第二地带(北纬20.1°~北回归线),广东、台湾南部、云南南部和广西南部等属此,宜制红碎茶、普洱茶、乌龙茶。中部第一地带(北回归线~北纬30°),西藏南部、云南部分、四川中南部、贵州、广西、湖南、广东北部、江西、浙江、福建、台湾北部属此,宜制全发酵茶:红碎茶、工夫红茶(重点为云南、四川、贵州、广西的南部);不发酵茶:绿茶(重点为浙江、江西);再加工茶类:花茶(重点为福建、四川、台湾、浙江、江西);青黑压制茶(重点为湖南、四川);亚发酵茶:青茶(重点为云南、西藏、广东、广西);乌龙茶(重点为福建、广东);黑茶(重点为湖南)。中部第二地带(北纬30.1~35°),四川北部、甘肃南部、陕西南部、湖北、河南、安徽、江苏、浙江北部属此。适制不发酵茶类:绿茶;再加工茶类:花茶(重点为江苏、浙江、安徽、四川、湖北);青砖(重点为湖北、四川);亚发酵茶类:青茶(重点为四川、甘肃、陕西)。北部地带(北纬35.1~38°),山东省属此,适制茶类:绿茶。

同时,基本上按东经每5°划为一个产制区,5个地带共有20个产制区,即南部第一地带有1个产制区,宜制红碎茶;南部第二地带有6个产制区,宜制红碎茶。中部第一地带有7个产制区,宜制绿茶、青茶、红碎茶、工夫红茶、乌龙茶、花茶;中部第二地带有5个产制区,宜制红碎茶、工夫红茶、青茶、绿茶、花茶。北部地带只有1个产制区,宜制绿茶。利用经纬度划分全国茶区,并以茶类为线,从茶类划分角度看,茶类区域明显,但作为全国一般茶区划分,未免过细、也显繁琐。

针对中国茶区划分现状,周海龄1980年提出按生产的茶类或销售的方向划分茶区是不合理的,根据在省境内的位置划分,也没有必要。为便于建立茶叶生产基地,制订生产计划和农业技术措施,实现茶叶生产现代化,划分茶区应以自然条件为依托,再参考茶树生态类型、茶类生产历史和社会经济等,特别要重视气候和地形因素,有人提出中国可划分为九大茶区,即秦南淮阳茶区、江南丘陵茶区、浙闽山地茶区、岭南茶区、黔鄂山地茶区、川西南茶区、滇西南茶区、台湾茶区、苏鲁沿海丘陵茶区。这种划分茶区的观点,对不少学者有较大影响。

庄晚芳1980年在《关于我国茶叶生产区划的初步意见》一文中,对茶区划分原则提出新的见解,认为:第一,茶区划分要避免省间矛盾,以适宜种茶的邻近山脉的山区为主要划分依据,依气候、品种特点,规定生产的主要茶类、兼顾的传统茶类。在茶类适当集中的条件下,兼顾分散情况;第二,在全国产茶范围内可划分不相连续的大茶区,下再酌分若干个小茶区;第三,根据四化建设的要求,以建设茶叶基地为依据,以达到提高单位面积产量,提高质量,提高工效,降低成本,生产更多更好的商品,争取创汇为目的;第四,以配合行政、科研等为原则,特茶区划分为眉茶区(下设4个小区)、珠茶区、花茶原料区(下设3个小区)、乌龙茶区(下设3个小区)、红碎茶区(下设6个小区)和其他茶区(下设3个小区)。

中国农业科学院茶叶研究所1981年在《茶树栽培技术》一书中,按照各产茶区的自然区划,分为淮北茶区、江北茶区、江南茶区、岭南茶区和西南茶区。

随着茶叶生产、科研和社会经济、文化的发展,中国的有关部门提出了对农业区域进行宏观研究。1979年6月至1982年12月,中国农业科学院茶叶研究所根据中央农业部关于1979年全国农业科技重点项目计划的通知和中国农业科学院关于全国种植业区划的若干意见的精神,主持并组织了全国茶叶区域研究协作组,开展了中国茶叶区域的研究工作。中国各产茶省(区)的有关生产、财贸、教学和科研等17个单位参加了该项研究工作。这是中国有史以来第一次有计划、有步骤地组织起各个部门和有许多专家参与的茶叶区域研究。中国茶叶区域研究协作组根据不同的自然条件,研究茶树的生态适应性、茶类适制性,划分适宜生产区域,并根据国内外市场需要和发展趋势,以及各地社会经济条件,研究提出了合理的生产布局和建立商品基地的依据。在对中国各茶区作大量调研的基础上,整理分析了大量数据,分别提出全国一级和省一级的茶区划分意见,此研究结果经过中国茶学界8位著名专家的鉴定,认为中国茶区划分是在较周密的调查和收集大量资料的基础上,进行了系统的分析和综合而提出的。协作组根据中国茶区的自然经济社会条件,将其划分为四大茶区(详见下节),它具有一定的科学性和实践性,对调整中国茶叶生产结构和布局,以及建立商品基地有一定的指导意义,可以提供给领导机关和有关生产部门作制订生产计划和规划的参考。

二、中国现代茶区的分布

中国茶区平面分布在北纬18~37°,东经94~122°的广阔范围内,有浙江、湖南、安徽、四川、福建、云南、湖北、广东、广西、贵州、江苏、江西、陕西、河南、台湾、山东、西藏、甘肃、海南等19个省区的上千个县(市)。地跨6个气候带,即中热带、边缘热带、南亚热带、中亚热带、北亚热带和暖日温带,各地在土壤、水热、植被等方面存在明显差异。在垂直分布上,茶树最高种植在海拔2600米高地上,而最低仅距海平面几十米或百米,同样构成了土壤、水热、地物等差异。地域的差异,对茶树的生长发育和茶叶生产影响极大。

在不同地区,生长着不同类型和不同品种的茶树,从而决定着茶叶的品质及其适制性和适应性,形成了一定的茶类结构。

茶叶生产的发展,除受上述诸因子的制约外,还受栽培历史、劳力、社会经济、技术力量、交通运或、饮茶习俗、生活水平等影响。茶区属于经济概念,它的划分是要在国家总的发展生产方针指导下,综合自然条件和经济、社会条件,注意行政区域的基本完整来考虑的。我国茶区辽阔,茶类繁多,茶树品种丰富,加之地形复杂,因此,茶区划分采取3个级别,即一级茶区,系全国性划分,用以宏观指导;二级茶区 系由各产茶省(区)划分,进行省(区)内生产指导;三级茶区,系由各地县划分,具体指挥茶叶生产。

中国现代茶区示意图

目前,国家一级分为4个茶区,即华南茶区、西南茶区、江南茶区、江北茶区。

江北茶区 南起长江,北至秦岭、淮河,西起大巴山,东至山东半岛,包括甘南、陕南、鄂北、豫南、皖北、苏北、鲁东南等地,是我国最北的茶区。

江北茶区地形较复杂,茶区多为黄棕土,这类土壤常出现粘盘层;部分茶区为棕壤;不少茶区酸碱度略偏高。与其它茶区相比,气温低,积温少,茶树新梢生长期短,大多数地区年平均气温在15.5°C以下,≥10°C的积温在4500~5200°C,无霜期200~250天,多年平均极端最低温在-10°C,个别地区可达-15°C,因此,茶树冻害严重。

江北茶区的不少地方,因昼夜温度差异大,茶树自然品质形成好,适制绿茶,香高味浓。降水量偏少,一般年降水量在1000毫米,个别地方更少。四季降水不均,夏季多而冬季少。全区干燥指数在0.75~1.00,空气相对湿度约75%。植被系绿阔叶树,夹杂针叶树种。茶树大多为灌木型中叶种和小叶种。

江北茶区中不少地区种茶的不利条件是冬季既旱又冻,致使茶树遭受旱寒两害,生长发育受阻,因此,江北茶区在发展茶叶生产时要特别慎重。

江南茶区 在长江以南,大樟溪、雁石溪、梅江、连江以北,包括粤北、桂北、闽中北、湘、浙、赣、鄂南、皖南和苏南等地。

江南茶区大多处于低丘低山地区,也有海拔在1000米的高山,如浙江的天目山、福建的武夷山、江西的庐山、安徽的黄山等,几乎都是“高山出好茶”的名茶产区。江南茶区基本上为红壤,部分为黄壤。土壤酸碱度一般在5.0~5.5。有自然植被覆盖下的茶园土壤,以及一些高山茶园土壤,土层深厚,腐殖质层在20~30厘米,缺乏植被覆盖的土壤层,特别是低丘红壤,“晴天一把刀,雨天一团糟”,土壤发育差,结构也差,土层浅薄,有机质含量很低。整个茶区基本上届中亚热带季风气候,南部则为南亚热带季风气候。气候温和,四季分明。年平均气温在15.5°C以上,≥10°C积温为4800~6000°C,极端最低温度多年平均不低于-8°C,无霜期230~280天。但晚霜和北方寒流会对该茶区的北部带来危害。降水量比较充足,一般在1000~1400毫米,全年降水量以春季为多。部分茶区夏日高温,会发生伏旱或秋旱。

江南茶区产茶历史悠久,资源丰富,历史名茶甚多,如西湖龙井、君山银针、洞庭碧螺春、黄山毛峰等等,享誉国内外。中国目前已审定或认定的良种,如福鼎大白茶、鸠坑种、祁门种以及龙井43、福云6号、湘波绿等等,均出自该茶区。该茶区种植的茶树大多为灌木型中叶种和小叶种,以及少部分小乔木型中叶种和大叶种。该茶区是发展绿茶、乌龙茶、花茶、名特茶的适宜区域。

西南茶区 在米仑山、大巴山以南,红水河、南盘江、盈江以北,神农架、巫山、方斗山、武陵山以西,大渡河以东的地区,包括黔、川、滇中北和藏东南。

西南茶区地形复杂,大部分地区为盆地、高原,土壤类型亦多。在滇中北多为赤红壤、山地红壤和棕壤,江川、黔及藏东南则以黄壤为主,酸碱度一般在5.5~6.5,土壤质地粘重,有机质一般含量较低。

西南茶区各地气候变化大,但总的来说,水热条件较好。四川盆地年平均温度为17°C以上,而川西雅安则为16°C;云贵高原年平均气温为14~15°C。整个茶区冬季较温暖,除个别特殊地区,如四川流不息源冬季极端最低温度曾到-8°C以外,一般仅为-3°C。≥10°C积温为 5500°C以上,无霜期在220天以上。年降水较丰富,大多在1000毫米以上,有的地区如四川峨嵋,年降水量则达1700毫米。茶区年平均干燥指数小于1.00,部分地区小于0.75。该茶区雾日多,但冬季仍显干旱,降水量不到全年的10%。

西南茶区茶树资源较多,由于气候条件较好,适宜茶树生长,所以栽培茶树的种类也多,有灌木型和小乔木型茶树,部分地区还有乔木型茶树。该区适制红碎茶、绿茶、普洱茶、边销茶和名茶、花茶等。

华南茶区 位于大樟溪、雁石溪、梅江、连江、浔江、红水河、南盘江、无量山、保山、盈江以南,包括闽中南、台、粤中南、海南、桂南、滇南。

华南茶区水热资源丰富,在有森林覆盖下的茶园,土壤肥沃,有机质含量高。全区大多为赤红壤,部分为黄壤。不少地区由于植被破坏,土壤暴露和雨水侵溶,使土壤理化性状不断趋于恶化。整个茶区高温多湿,年平均温度在20°C以上,≥10°C积温达6500°C以上,无霜期300~365天,年极端最低温度不小于-3°C,大部分地区四季常青。全年降水量可达1500毫米,海南的琼中高达2600毫米。但冬季降水量偏低,形成旱季。干燥指数大部分小于1.00,只有海南等少数地区才大于1.00。

华南茶区茶树资源极其丰富,荟集了中国的许多大叶种(乔木型或小乔木型)茶树,适宜加工红茶、普洱茶、六堡茶、大叶青、乌龙茶等。(本文作者白堃元)

来源:茶贵人

如涉及版权问题请联系删除