找到约22条结果 (用时 0.003 秒)

用茶叶或品牌的关键词去某度搜索,全是乱七八糟的广告,甚至有骗人的信息。所以有必要搞清楚国内主要的茶叶品种及品牌,以下品牌都可以在天猫找到旗舰店。

中华老字号品牌:

以上数据来自商务部网站,未开展线上销售的未列入。

六安瓜片公司创始年为公司成立年,雷允上是保健茶品牌,为非茶之茶,凉茶不列入,部分属于OTC。

以下推荐各省优秀品牌并简单解读或推荐一至两款产品,选择标准为至少获得过中国驰名商标、省级著名商标、省级名牌产品、省级老字号等荣誉(除老字号外2019年后统一取消)最少一项以上,并积极加入网上零售的(未上网经营的多为仅在市及市以下区域经营的,一般影响偏小),按省域产量顺序开始,部分省份品牌较少合并到地理相邻省份。

福建:

福建是我国茶叶市场化发展最早的省份之一,茶叶产量全国第一。既有天福和八马这样的新兴全国知名品牌,也是中茶公司两大旗舰品牌“蝴蝶”和“海堤”所有地。既是红茶和茉莉花茶发源地,也有大红袍和金骏眉等成功的创新品种。但一定程度上陷入恶性竞争、营销用力过猛的境地,“卖茶小妹”骗局对福建茶叶品牌也有误伤之势。

推荐:1、天福茗茶金骏眉礼盒系列,属送礼佳品,天福集团为台湾茶人李瑞河先生于1993年58岁时到祖国大陆再创业而成功的企业。

2、福州茶厂“中莉”牌茉莉花茶,属中华老字号,已有近百年历史,福州是茉莉花茶的发源地,“中莉”是代表。

云南:

云南茶企大部分以普洱为主,早些年炒作比较多,现已到品牌深耕的阶段,名牌较多,不只有大益,但同质化太严重,几乎都没有明显的标签,不妨可以试一下凤牌滇红。推荐:凤牌经典58系列。

湖北、河南:

湖北有悠久的种茶历史,河南是北方第一大产茶省,但近年来发展一般。

湖北青砖是知名边茶品种,川字牌是中华老字号品牌。

信阳产毛尖,也产信阳红,属红茶后起之秀,在北方市场占有较大的市场份额。信阳毛尖集团由原五云茶叶集团整合而来,当时曾引发争议。信阳还有一个品牌“九华山”产地位于固始县西九华山地区,因地名和安徽九华山容易混淆,因此未列入。

推荐:1、“萧氏”萧净尖系列,产自三峡库区,属绿茶中的精品。

2,、“文新”信阳红,也属红茶中的精品。

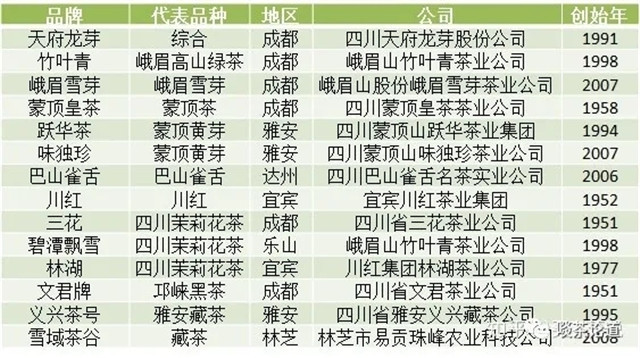

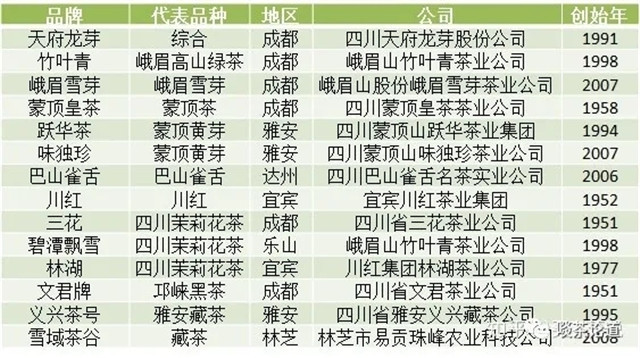

四川、西藏:

四川是一个重要产茶省份,成都饮茶文化全国知名。

西汉时期,蒙山茶祖师吴理真开始在蒙顶驯化栽种野生茶树,开始了人工种茶的历史。

“竹叶青”由陈毅元帅1964年视察四川时定名,如今也是市场化最成功的品牌之一。

西藏林芝同属西南茶区,产少量茶,市场少见,但网上亦有销售。

推荐:

1,、三花1951系列茉莉花茶,属于老成都的味道。

2,、雪域茶谷属于天猫唯一能找到的西藏茶叶店,价格较高,可以尝试。

贵州、重庆:

贵州茶园面积与云南相差无几,“都匀毛尖”由毛主席亲自命名,网上可以看到都匀毛尖的旗舰店,但属平台公司,推荐贵茶集团的“绿宝石”绿茶和“红宝石”红茶,是高原茶的代表作,采用欧盟标准生产,适合做口粮茶。

重庆也是一个适宜产茶的地区,但品牌宣传力度不够,推荐“云升牌”永川秀芽,属针形名茶代表作。

两省市特别是贵州在品牌打造上仍需努力,可推荐品牌相对较少。

湖南:

湖南安化是我国边销茶的重要产地,六大茶类除乌龙茶外湖南都有代表性品种,君山银针几乎是黄茶的代名词,宋祖英演唱的《古丈茶歌》流传甚广。产业发展与云南类似,安化黑茶一家独大,产量高但单价低,产业结构亟需调整。

推荐君山银针。

浙江、江苏、上海:

浙江是中国绿茶产量最高的地区,西湖龙井是中国十大历史名茶之一,几乎是绿茶的代名词。西湖龙井有四大品牌:狮峰牌、西湖牌、御牌、贡牌,均推荐购买,注意区分与“狮峰牌”名称十分相似的某品牌。“九曲红梅”是浙江唯一的红茶品种,浙茶集团的“天香”是代表品牌。

上海几乎不产茶,却是茶叶的流通和消费中心,有汪裕泰和黄山茶叶公司等知名老字号。

江苏大部分是平原,茶园面积较少,但依然有碧螺春和雨花茶等名茶。三万昌是中华老字号企业,是碧螺春的代表品牌。

安徽、江西:

安徽和江西是历史名茶的聚集区,中华老字号有“谢裕大、徽六、猴坑、宁红、狗牯脑”,祁门红茶市场竞争力强,九江“宁红”也曾是重要的出口红茶品种。

推荐:1、徽六牌六安瓜片,有多款口粮茶可选。

2、林生牌有机婺源绿茶,性价比高。

广东、广西、海南:

广东是我国茶叶重要的消费地区,潮汕工夫茶文化源远流长。21世纪初深圳曾产生过高端红茶品牌“红岁”,因营销过度如今几近消失。英红是红茶中历史悠久的品牌,英红九号是创新品种,推荐“清翠香”牌英红九号。

广西是茉莉花茶和边茶的重要产区,推荐中华老字号品牌“三鹤”的六堡茶,是一个很特别的边茶品种。

海南则是我国最南的茶区,推荐“椰仙”牌澄迈苦丁茶,属非茶之茶,有一定保健作用。

山东、北京、陕西、甘肃:

北京不产茶,因首都的特殊地位,有“中茶、张一元、京华茶叶、牛街正兴德、吴裕泰”等中华老字号茶企,牛街正兴德是唯一清真老字号茶庄,茉莉花茶制作技术列入北京市非物质文化遗产名录。

山东是我国最北的产茶区,日照绿茶和崂山绿茶属知名品种,但日照茶叶逐渐势微,推荐“晓阳春”牌崂山绿茶。

陕西主要产茶区在秦岭以南的汉中市,2007年,汉中市对原“秦巴雾毫”、“午子仙毫”、“汉水银梭”、“宁强雀舌”、“定军茗眉”等多个区域名茶品种经整合后统一命名为“汉中仙毫”。关中地区的泾渭茯茶原料来自湖南安化,也是2007年复产,品牌仍在整合发展中。

陇南是甘肃唯一的产茶区,主要分布在文县周边裕河和白水江两个自然保护区附近,品种以杭州引进培育的龙井为主。推荐“金陇红”牌陇绿系列。

台湾地区、及进口红茶:

台湾地区属于黄金产茶带,品质较高,冻顶乌龙茶被誉为“茶中圣品”。

特威茶是新加坡新兴的红茶品牌,属茶中奢侈品。

英国是红茶的主要消费地区,立顿和川宁是全球销售居前的红茶品牌。

世界最好的红茶产自斯里兰卡,斯里兰卡古称锡兰,所以称锡兰红茶。

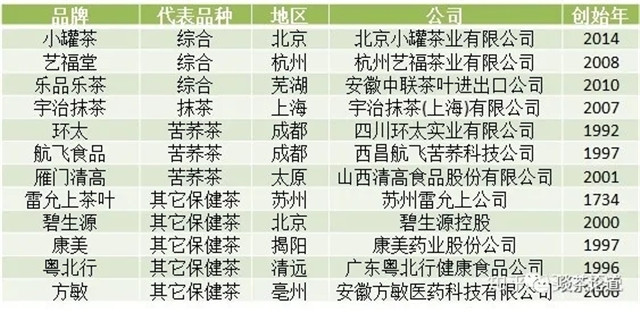

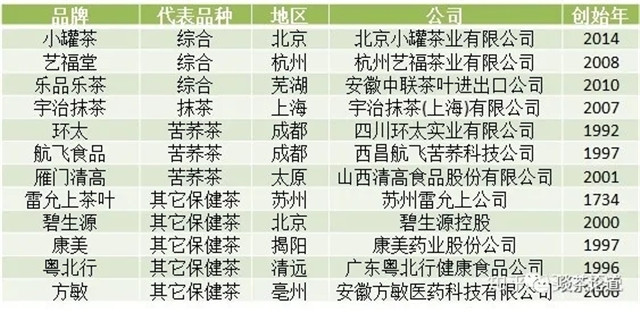

其它品牌:

小罐茶是近几年新兴的高端茶叶品牌。

艺福堂和乐品乐茶是茶叶电商的佼佼者。

宇治抹茶是国内唯一的专业抹茶企业。

保健茶类请尊医嘱购买,一般只有安慰剂的作用。

紫阳富硒茶产业的发展,离不开一代又一代茶人的奉献,田元成就是大家熟悉的紫阳茶人之一。他是紫阳县第一个茶叶专业的大学生,他的职业生涯,也从来没有离开过茶叶。田元成长期从事丰产茶园培育、烘炒青紫阳毛尖制作工艺研究推广、“三支”名茶研发、天然富硒茶标准制定等工作,是紫阳富硒茶开发的先行者和贡献突出者。

田元成1957年5月出生于紫阳县汉王镇。1977年时逢全国恢复高考制度,他以优异成绩考入安康农校畜牧兽医班。1978年,安康农校扩大招生规模,新增了蚕桑、茶叶专业,学校从农作、畜牧兽医两个班中选拔了10名学生送往江西省婺源茶校、安徽省屯溪茶校、四川省南充蚕桑学校学习茶叶和蚕桑专业。田元成便是被选中的10人之一,21岁的他从安康来到了婺源,成为解放后紫阳县第一个茶叶专业的大学生。

1980年12月,学成毕业的田元成被分配到紫阳县红椿区农业技术推广站,红椿区是紫阳县最大的茶叶产区。在两年多的时间里,他凭借双脚,跑遍了全区6个乡镇56个社队的茶场和60个大队的18000多亩茶园。经过多方考察,结合紫阳县茶园生长、管理现状以及茶叶加工技术,田元成提出了关于低产茶园改造、丰产茶园培育、茶叶机械化加工的建议。1982年,他指导全区加工的炒青茶被县茶厂定点收购,价格比传统晒青茶翻了一番,之后县茶厂成为上海口岸出口炒青绿茶的主要原料基地。

这一年,他按照在学校学习的手工茶制作技术,手把手地教会了6个乡镇的茶叶专干做手工茶。同时,他选择红椿区具有代表性的红椿镇茶场,亲手采摘制作手工茶,并将制好的干茶寄给省茶叶公司、省农业厅等单位的茶叶专家审评,样茶得到了陕西省农业厅和陕西省供销社两个茶叶主管部门的认可。1983年,田元成被陕西省农业厅推荐选送至浙江农业大学茶叶系全国茶叶干部专修班学习,这是农业部加强茶叶专业技术人才培养的举措,全省仅有两个名额。

从浙江学成归来的田元成被安排至紫阳县城在多种经营局工作。他负责县多种经营局茶叶技术推广站工作,天地更为广阔。他向领导建议从基层选调两名茶叶专业技术人员充实到茶叶技术推广的队伍,率领县茶叶技术推广站一班人,在全县开展了低产茶园改造、茶园丰产栽培试验,茶叶加工技术培训和指导等工作。1987年,安康茶叶质量评比会议在紫阳举办,紫阳茶叶样品获奖达到50%以上,紫阳绿茶手工烘炒青加工技术得到业内认可。

紫阳毛尖茶质量和知名度的提升,带来的是茶叶价格的上涨。紫阳毛尖茶价格由传统晒青毛尖6.9元一斤,上升到手工烘炒青毛尖60多元一斤,最低一斤烘炒型毛尖茶价格也在38元以上。田元成顺势而为,从镇巴县协调回50口龙井大锅发放到全县产茶大村,推广名优茶手工烘焙干燥加工技术。当年全县加工名优毛尖茶15余吨。紫阳县烘炒型茶叶加工技术走向成熟,紫阳茶连续在安康地区和陕西省茶叶质量评比中获得大奖。田元成主持和参与的低产茶园改造推广项目也获得了安康地区科技进步一等奖的荣誉。

1987年5月,为了让紫阳茶走得更远,茶农的价格卖得更高,田元成背了10斤自己用烘焙型工艺制作的紫阳毛尖茶来到北京市茶叶公司王府井大街碧春茶庄。总经理石承现场开汤冲泡品鉴紫阳毛尖茶后,十分惊诧:没想到陕南还有这样好的产品。石承当即留下了10斤茶叶,并以每斤茶38.5元的价格给紫阳县茶叶技术推广站打下欠条和收货单。事后,紫阳人看到王府井大街碧春茶庄紫阳毛尖零售价是每斤150元,是进货价的3倍之多。

之后,田元成又带着茶叶从北京辗转到安徽农学院专程拜访他的老师——国家制茶泰斗陈椽教授,陈教授在他的工作室对紫阳毛尖茶和九华毛尖进行了对比审评,并给予紫阳毛尖很高的评价。田元成记得审评结束时,陈教授的研究生打算把紫阳毛尖叶底倒掉,陈教授对田元成说:“小田,这个茶很好不能倒掉,倒到紫砂杯里,下午我还要喝。”得到老师的肯定,田元成对用烘炒型工艺制作的紫阳毛尖茶信心更足了。此后,他又带着茶样来到杭州中国茶叶研究所拜见程启坤所长、阮一城研究员、茶叶审评研究室主任沈培等茶叶专家,各位专家对紫阳毛尖茶的研究和开发提出了很多建设性的宝贵意见。9月份,中国茶叶研究所党委书记兼所长程启坤一行5人来到紫阳县,围绕全国扶贫开发、硒的发展和利用、名优茶开发等主题实地考察指导,由此开启了紫阳县与中国茶叶研究所长期战略合作的先河。在专家们的建议意见下,紫阳县把延续了几千年的紫阳茶正式更名为紫阳富硒茶。

1988年,田元成与紫阳县茶叶研究所老专家程良斌合作,在和平茶厂、毛坝关观坪山国营茶场开展紫阳富硒茶品质、含硒水平及保健作用研究、名优茶研制开发的等工作。一天下午,他接到家里打来的电话,说女儿出生了,他连忙请假回家照顾妻儿,但在家里住了不到一个礼拜,他就再也呆不下去了,他挂念着科研项目:名优茶加工季节不等人,不能因为自己家事耽误了科研项目进程。他安慰好妻子后,又投入到紧张的工作中。在杀青工艺中,为了求得最准确的减重率,田元成连续杀青了17锅鲜叶,程良斌测试重量结果,减重率基本一致,说明同一批鲜叶杀青程度工艺控制一致。

随着研究的不断深入,田元成认识到产品质量的控制是紫阳富硒茶健康发展的首要问题,起草制定紫阳毛尖茶标准的想法在他心中萌芽。1988年,他正式提出制定紫阳毛尖茶地方标准的建议,建议很快得到了紫阳县茶厂王道文、紫阳茶试站胡兴礼等茶叶专家和省级有关部门的的支持,随后,他执笔起草了《紫阳毛尖标准》。1988年5月1日,陕西省技术监督局发布了《紫阳毛尖茶地方标准》(DB/6100

X55 011—88),此标准由田元成、王道文、胡兴礼参与起草,由陕西省农牧厅、陕西省食品工业协会提出。

1989年紫阳县成立茶叶局,田元成担任茶叶局业务副局长,主要负责推广名优茶加工机械。借着江苏与陕西对口扶贫的机遇,田元成重点对紫阳县名优茶加工工艺进行提升改造,先后引进江苏碧螺春和浙江西湖龙井一些先进的加工技术,特别是龙井茶的理条、足干焙香等技术。同时,田元成带领全县茶叶技术骨干先后研发出了紫阳翠峰、紫阳银针、紫阳香毫三支名优茶,加上传统工艺制作的紫阳毛尖,这四个品种分别获得西部地区“陆羽杯”名茶奖、中国优质食品金奖及杭州首届国际茶文化节名茶奖,这些荣誉让紫阳毛尖茶一时声名鹊起。1990年,安康地区首届饮茶节在紫阳召开。这一年,田元成因参与紫阳毛尖研制、陕西省名优茶标准的制定和陕西省农业技术科学普及推广等项目工作,分别获得了安康地区科技进步特等奖1项、一等奖3项、二等奖3项、三等奖5项,陕西省科技进步三等奖3项,他在《中国茶叶》《浙江茶叶》《安徽茶叶通报》《贵州茶叶》《江西蚕茶通讯》《陕西农业》等刊物发表茶叶论文20多篇,多次获得优秀论文奖,被评为陕西省农村科普宣传先进个人和紫阳县优秀科技工作者,成为当时全省最年轻的茶叶高级农艺师,被各新闻媒体报道称之为“茶乡才子”和“争着抢的科技达人”。他也被多次推荐当选县人大代表和县政协委员。

田元成担任紫阳县茶业局局长后,围绕紫阳富硒茶产业的持续发展,结合全国茶区的科技进步和市场主体变化,积极向县委县政府主要领导献计献策。县上“四大班子”领导走出去学习福建安溪县、浙江省新昌县、安徽繁昌县等地先进经验后,统一了紫阳县持续加强基地建设和茶叶专业市场建设的思想,随后,田元成等5人起草了《紫阳天然富硒茶标准综合体》,该标准由陕西省供销合作社提出,陕西省质监局2003年9月9日发布。陕西省地方标准《紫阳富硒茶标准综合体》成为全国富硒茶独有标准综合体,抢占了富硒茶生产和销售的制高点。该标准的发布实施,规范了紫阳良种丰产密植茶园建设和茶叶加工体系建设,推动了茶园建设良种化、标准化、园林化、生态化,茶叶加工体系建设工厂化、工业化、标准化。在田元成任局长的10年间,全县新建良种密植丰产茶园10万亩,由此推动全县茶园面积发展到18万亩。

2017年,在茶叶系统工作一辈子的田元成退休了,但身为茶叶高级农艺师的他,对紫阳富硒茶的热爱和眷顾不会停止,依旧在为家乡的茶产业发展发光发热。退休后的田元成不仅为紫阳县几个茶叶品牌龙头企业做顾问,出谋划策、培训指导、解决技术难题、开发新产品,提升产品和企业形象;还为千家万户的茶农进行全方位的技术培训和现场指导,利用科学技术和现代市场信息,提高茶农收入;并利用自身在茶叶行业中的影响,积极争取有关茶叶科研项目;利用紫阳丰富的茶树资源和夏秋茶原料,开发研制紫阳富硒红茶、黑茶、白茶和黄茶,参与修订《紫阳富硒茶标准综合体》,承担着国家农业部全国富硒茶行业标准的修订和陕西省相关茶叶标准审定等工作。

针对农村新型农业主体的变化,他受邀成为紫阳县总工会、紫阳县人劳局技能培训中心、紫阳县茶业局、紫阳县农林科技局、紫阳县市场监督局联合举办的“职业茶农培训”高级讲师和班主任,为全县培训职业茶农、茶叶职业经理、评茶员、茶艺师1500多人。结合大众媒体的发展,他积极发布各种茶叶知识、技术信息、茶文化知识、市场信息,被大家亲切地称为“茶叶大叔”和“大叶泡茶神”。

“情不知所起,一往而深。”这句话用在田元成和茶叶之间再合适不过了。从初出茅庐,千里学茶的学生,到产业的推动者,标准的制定者,不知不觉,田元成已经和茶结缘40余年,不管是过去、现在,还是未来,田元成都将自己的人生和紫阳茶紧紧捆绑在一起,他参与并见证了紫阳茶的发展,紫阳茶也成就了田元成灿烂的人生。

来源:陕茶网

涉及版权问题请联系删除

本文以“中国农产品区域公用品牌价值评估模型”(简称CARD模型1)为理论工具,延续2010年开始的“中国茶叶区域公用品牌价值评估研究”专项课题,对2017-2019三年的相关数据进行了相关调研、评估,得出2020年中国茶叶区域公用品牌价值评估结论,并以本次专项评估数据为基础,结合近年有关数据,分析中国茶叶区域公用品牌建设的现状与问题,并对中国茶叶区域公用品牌的运营者提出趋势建议:加速品牌化与数字化的双轮驱动、双化互动;推进茶叶出口,着重国际品牌传播;聚焦研判茶产业用工问题。2020年,是中国全面建成小康社会目标实现之年,是全面打赢脱贫攻坚战的收官之年。但突如其来的新冠肺炎疫情,无法选择地将中国经济、世界经济推进了一个新的历史转折点上。就中国的茶产业而言,茶叶的生产加工、消费渠道、出口贸易、消费需求、消费理念、品牌传播方式等等,都将面临新的市场环境和竞争格局。2020年的中央一号文件《中共中央 国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》提出,要支持各地立足资源优势打造各具特色的农业全产业链,建立健全农民分享产业链增值收益机制,形成有竞争力的产业集群,推动农村一二三产业融合发展;继续调整优化农业结构,加强绿色食品、有机农产品、地理标志农产品认证和管理,打造地方知名农产品品牌,增加优质绿色农产品供给。在许多优势茶产区,茶产业是乡村和城镇的重要产业,甚至成为多个省的重要经济支柱产业和特色农产品,对区域经济发展形成了强大的带动作用。2019年的《中国茶叶区域公用品牌价值评估报告》第三部分中,我们曾专门分析了10年评估期间我国茶产业的江北产区信阳毛尖、江南产区恩施玉露、华南产区福鼎白茶、西南产区湄潭翠芽和普洱茶的系统数据,充分表明了,发展茶产业、打造茶品牌对打赢脱贫攻坚战有着重要的助推作用、协同作用。然而,2019年底爆发的新冠肺炎疫情为我国的茶产业发展及茶品牌运营蒙上了一层阴影。开春以来,全国各地的茶叶主产区都不同程度地面临着采茶工人短缺、销售渠道遇阻、防疫物资匮乏、转战电商经验不足等多重困难。同时,疫情也极大地改变了人们的消费心理和消费方式:人们更加关注健康,注重绿色消费理念,而茶叶是健康饮品,甚至可以在一定程度上预防并消除炎症,已得到广泛的消费共识;人们宅家时间越来越多,而茶馆等场所的外部消费将减少,礼品茶、大集团消费茶、三产延伸消费茶将出现一定程度的下降,但家庭口粮茶消费将快速递增;人们转变了茶叶购买方式,更多地在网络上寻找好茶,过去盛行的产地体验消费、实体专卖店消费将下降,而网络消费将上升。问题的关键在于,中国的茶叶区域公用品牌能否及时地应对市场的变化和需求,以新的品牌价值观、品牌传播策略、品牌销售方式去适应新的消费环境、新的竞争格局,呼应机遇,转危为机,实现逆势增长。延续2010年以来十年间的研究初衷与研究方向,为了提供专业的中国茶叶区域公用品牌发展调研成果,进而为促进全国茶产业的品牌化建设、提高全国茶产业的品牌溢价、提升中国茶产业的品牌影响力与竞争力做出专业贡献,2019年12月,浙江大学CARD中国农业品牌研究中心联合中国农业科学院茶叶研究所 《中国茶叶》杂志、浙江大学茶叶研究所、浙江永续农业品牌研究院等研究机构,第十一次开展了“2020中国茶叶区域公用品牌价值评估”(港澳台地区除外)的专项研究。历时三个多月,评估依据浙江大学胡晓云领衔自主研发的“中国农产品区域公用品牌价值评估模型”(简称CARD模型),采用科学、系统、量化的方法,经过对品牌持有单位调查、消费者评价调查、专家意见咨询、海量数据分析,最后形成相关评估结果。本次参评的茶叶区域公用品牌数量达111个,获得有效评估的品牌共计98个,其中,91个品牌连续参与了2019年和2020年两轮评估。由于疫情影响,有效评估品牌数量较2019年减少了9个。根据茶产区分布统计,来自江南产区的有效评估品牌数量仍然占据第一位,共计55个;其它产区,按品牌数量从多到少依次为:西南产区18个,华南产区 16个,江北产区9个。从有效评估的茶叶区域公用品牌的品类来看,由多到少依次为:绿茶类品牌70个、红茶类品牌10个、黑茶类品牌6个、乌龙茶类品牌4个、黄茶类品牌3个、白茶类品牌2个、茉莉花茶等其它茶类3个。参评品牌的各茶类数量比例,基本反映了我国茶叶区域公用品牌在各茶类中的数量结构,绿茶类品牌最多,占本次有效评估品牌总量的71.42%。在CARD模型中,茶叶区域公用品牌价值=品牌收益×品牌忠诚度因子×品牌强度乘数,本节将依据获得品牌价值的各项各级相关指标展开相关数据分析,通过数据展示中国茶叶区域公用品牌的发展现状。1、品牌价值:平均品牌价值首度超越20亿元 但头部品牌的价值提升面临瓶颈

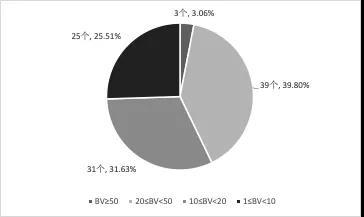

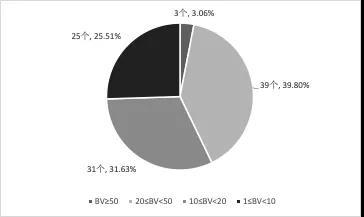

根据本次评估数据所得,98个有效评估的茶叶区域公用品牌的品牌总价值为1970.62亿元,较2019年有效评估的107个茶叶区域公用品牌的品牌总价值高出71.34亿元。本次有效评估品牌的平均品牌价值为20.11亿元,较2019年增加了2.36亿元,增长率为13.29%,比去年的平均品牌价值增长率高出了4个百分点。平均品牌价值跨越了20亿元的门槛,这是本评估十一年来的首次跨越,令人欣喜。按品牌价值大小区间分布,如图1所示,在本次评估中,品牌价值位于50亿元以上的品牌有3个,分别是西湖龙井(70.76亿元)、普洱茶(70.35亿元)和信阳毛尖(68.86亿元);品牌价值位于20~50亿元之间的品牌共计39个,占整体有效评估品牌数量的39.80%;品牌价值在20亿元以上的品牌,占总体有效评估品牌的比率为42.86%,比去年高出5.48%。越来越多的品牌开始跨过20亿元的门槛,加入单个品牌实现高品牌价值的行列,如赤壁青砖茶,从2017年首次参评品牌价值20.65亿元提升到2020年的30.29亿元,整体增长幅度高达46.68%。同时,本次有效评估的98个品牌均在1亿元以上。这说明,我国茶叶区域公用品牌价值总体呈现提升状态,且突破了平均品牌价值20亿元的大关,即便是一些弱势的、小产茶区的区域公用品牌,也获得了令人欣喜的增长。

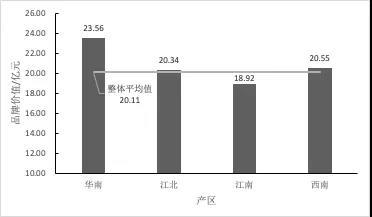

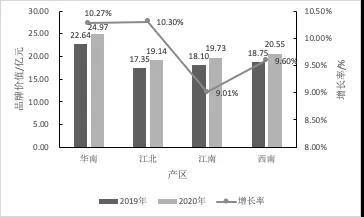

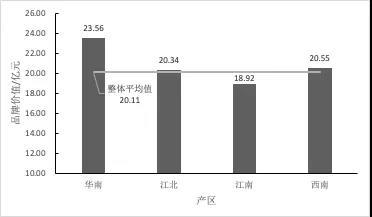

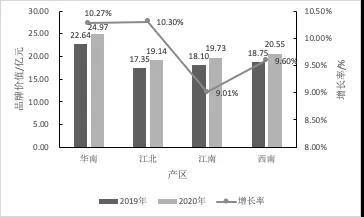

从产区来看,华南产区茶叶区域公用品牌的平均品牌价值最高,为23.56亿元;西南产区、江北产区的平均品牌价值分别为20.55亿元、20.34亿元,均在整体平均值之上;来自江南产区的茶叶区域公用品牌的平均品牌价值为18.92亿元,尚未跨越20亿元。具体数据可见图。

图2 2020年四大产区有效评估品牌的平均品牌价值比较比较连续参与2019、2020两度有效评估品牌的平均品牌价值可见,2019年,91个茶叶区域公用品牌的平均品牌价值为18.86亿元,2020年,该平均值为20.65亿元,增长幅度达到9.49%。进一步比较四大产区中连续参与2019、2020两度有效评估品牌的平均品牌价值,如图3所示,江北产区、华南产区的平均品牌价值增长率达到10%以上,西南产区的增长率为9.60%,江南产区的平均品牌价值增长率为9.01%。

图3 四大产区连续参评2019-2020两度有效评估品牌的平均品牌价值及增长率比较以上两组数据表明,华南产区的平均品牌价值和增长率相对领先,江南产区茶叶区域公用品牌的平均品牌价值增长幅度、增长速度均略低于其它产区。在品牌价值前10位的品牌中,我们看到,有5个品牌来自江南产区,即西湖龙井、大佛龙井、安吉白茶、安化黑茶和六安瓜片,该5个品牌的品牌价值增长率分别为4.98%、4.92%、1.75%、12.53%和7.34%。除安化黑茶外,2020年的数据可见,其余4个品牌的品牌价值增长率均低于平均水平。这在一定程度上说明,尽管江南产区存在较多高品牌价值的品牌,但江南产区品牌数量基数大,品牌强弱悬殊,故平均品牌价值不高。数据同时也从另一个角度揭示了,我国茶叶区域公用品牌的品牌价值位于头部的一些品牌,由于其产业发展与品牌建设起步早,目前已取得了相当的成绩,但在持续提升品牌价值的问题上,已经存在一定的瓶颈,有待适应茶叶品牌竞争的新环境、茶叶消费的新趋势,寻找突破口,才能进一步提高品牌价值。2、品牌收益:江南产区品牌溢价能力强 华南产区规模并举整体品牌收益高

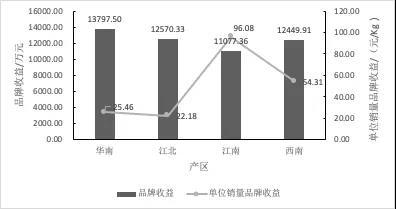

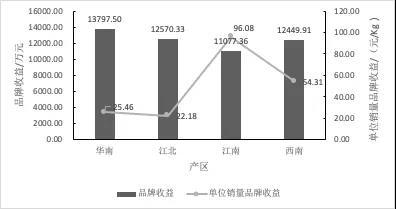

品牌收益是指剔除生产、劳动等环节产生的收益,由品牌所带来的收益部分。在CARD模型中,茶叶区域公用品牌的品牌收益是年销量×(品牌零售均价-原料收购价)×(1-产品经营费率)三年数据综合得出的结果,平均单位销量品牌收益则直观体现品牌溢价能力大小。本次评估中,98个茶叶区域公用品牌的平均品牌收益为11910.68万元,比2019年增加了1332.95万元,增长了12.60%。比较产区差异可见,除江南产区外,华南、江北和西南产区有效评估品牌的平均品牌收益均在整体平均值之上,其中,华南产区的平均品牌收益最高,达到了13979.50万元。由图4可见,江南产区的平均单位销量品牌收益突出,达到了96.08元/Kg,其次是西南产区(54.31元/Kg),华南和江北产区则相对较低。数据可知,江南产区的茶叶区域公用品牌相对规模小,整体品牌收益不高,但在单位品牌溢价能力上表现突出。也就是说,相对而言,各个茶产区的品牌收益具体情况不同:有的茶产区,其各个茶叶区域公用品牌的规模效应与品牌效应并举,获得了规模优势前提下的整体品牌收益优势,但单位品牌优势却并不强;而有的茶产区,其茶叶区域公用品牌由于产业规模小,缺乏规模效应,但具有较强的品牌效应,因此,虽然整体品牌收益不高,但实际的品牌收益能力强,品牌收益高。

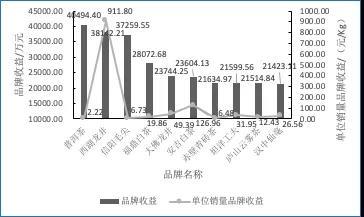

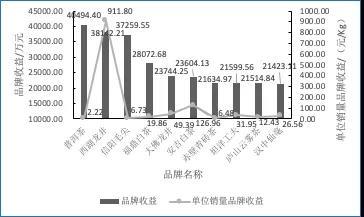

图4 2020年四大产区有效评估品牌的平均品牌收益和平均单位销量品牌收益比较下图是本次评估中品牌收益位于前10位品牌的品牌收益和单位销量品牌收益比较。由图可见,普洱茶的品牌收益最高,达到了40494.40万元,西湖龙井和信阳毛尖分别以38142.21万元、37259.55万元的品牌收益位于前三位。上述3个品牌的品牌收益明显高于其它7个品牌。从单位销量品牌收益比较可见,西湖龙井以高达911.80元/Kg的单位销量品牌收益遥遥领先,位列第二位的安吉白茶单位销量品牌收益为126.96元/Kg,其次是大佛龙井(49.39元/Kg)、坦洋工夫(31.95元/Kg)、汉中仙毫(26.56元/Kg)。整体品牌收益最高的普洱茶,其单位销量品牌收益则仅为2.22元/Kg。尽管普洱茶的部分古树茶、山头茶存在“天价”现象,但从整体来看,普洱茶在单位品牌溢价能力上表现不高。数据说明,上述相关品牌中,有的品牌虽然产业规模不大,但单位销量品牌收益高,生产与经营者可以获得相对高的品牌溢价;有的品牌虽然产业规模大,但单位销量品牌收益低,虽然以规模取胜,整体品牌收益不低,但单位销量的品牌溢价不高。

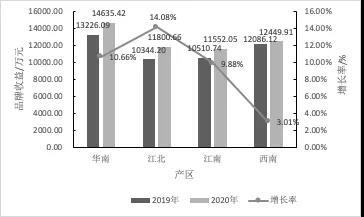

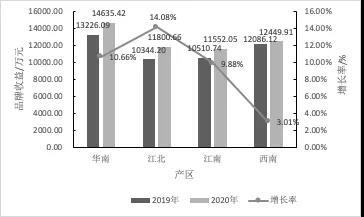

图5 2020年有效评估品牌的品牌收益前10位比较进一步比较连续参与2019、2020两度有效评估品牌的平均品牌收益及增长率,如图6所示,四大产区茶叶区域公用品牌的平均品牌收益均获得了不同程度的提升。其中,江北产区本次有效评估品牌的平均品牌收益从2019年的10344.20万元提升至2020年的11800.66万元,增长幅度达14.08%;华南产区和江南产区本次有效评估品牌的平均品牌收益增长率分别达到了10.66%和9.88%;相对而言,西南产区本次有效评估品牌的平均品牌收益增长不明显,仅提升了3.01%。可见,江北产区茶叶区域公用品牌的品牌收益成长较其它3个产区的茶叶区域公用品牌更为明显。

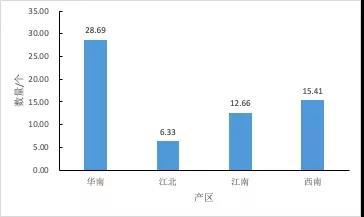

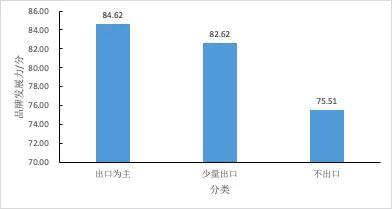

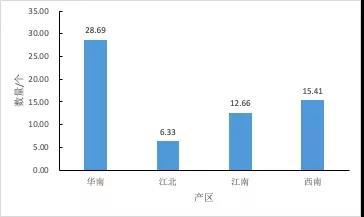

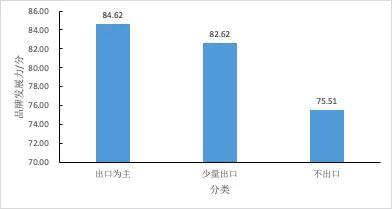

图6 四大产区连续参评2019-2020两度有效评估品牌的平均品牌收益及增长率比较本次评估可见,逾八成有效评估品牌拥有出口业务。其中,祁门红茶、婺源绿茶、政和白茶等5个茶叶区域公用品牌以出口为主;78个品牌有少量出口,主要出口至欧美、俄罗斯、东南亚、日本、韩国、北非等国家和地区。图7可见,华南产区的茶叶区域公用品牌平均出口至28.69个国家和地区,出口范围最广;相对而言,江北产区的茶叶区域公用品牌出口范围较窄,平均出口6.33个国家和地区。

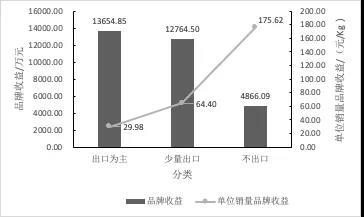

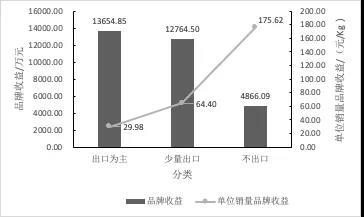

图7 2020年评估数据显示,四大产区有效评估品牌的平均出口国家和地区数量比较比较出口品牌与不出口品牌的平均品牌收益和平均单位销量品牌收益,如图8所示:以出口为主的品牌,平均整体品牌收益高,但平均单位销量品牌收益低;而不出口品牌的平均整体品牌收益低,但平均单位销量品牌收益有的高达175.62元/Kg。数据表明,本次有效评估的品牌中,出口品牌一般具有规模优势,而不出口品牌多为“小而美”品牌,茶产品供应量不大,但单位销量品牌收益高,品牌溢价能力强。

图8 2020年有效评估品牌中,出口品牌与不出口品牌的平均品牌收益和平均单位销量品牌收益比较3、品牌忠诚度因子:市场价格体系整体平稳,黑茶类价格波动相对较大

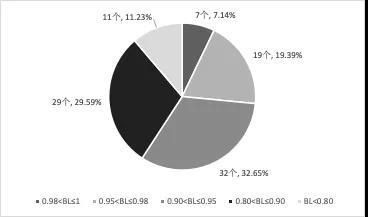

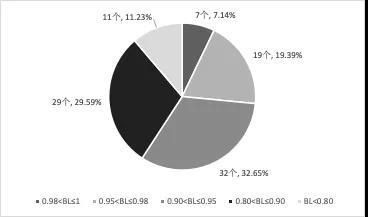

品牌忠诚度因子(BL)指的是消费者对品牌的认可及忠诚程度,该因子测算侧重于能否在长时间内维持稳定的价格及销售。在CARD模型中,品牌忠诚度因子=(过去3年平均售价-销售价格标准差)÷过去三年平均售价。产品售价越稳定,品牌忠诚度因子越高。据评估数据显示,本次有效评估品牌的平均品牌忠诚度因子为0.898,基本与去年持平(去年该因子大小为0.897)。本次评估可见,98个有效评估品牌中,品牌忠诚度因子位于0.90以上的品牌数共计58个,占整体有效评估品牌数量的59.18%。其中,品牌忠诚度因子位于0.980以上的品牌有7个,因子大小介于0.95和0.98之间的品牌共计19个,另有32个品牌的因子介于0.90至0.95之间。品牌忠诚度因子在0.90以下的品牌中,有29个品牌的品牌忠诚度因子高于0.80,另有11个品牌的因子居于0.80以下,占整体有效评估品牌数量的11.23%,具体可见图9所示。数据表明,本次有效评估的98个品牌中,近六成数量的品牌拥有较稳定的市场价格。

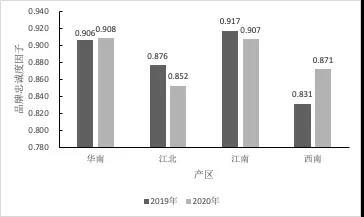

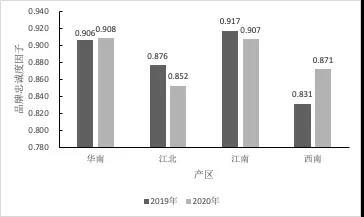

图9 2020年有效评估品牌的品牌忠诚度因子大小区间分布继续按四大产区比较可见,连续参与2019、2020两度有效评估的91个品牌,如图10所示,华南产区和西南产区的有效评估品牌,其平均品牌忠诚度因子获得了提升。其中,西南产区的平均值从0.831提至0.871,增长较为明显,表明该地区的茶叶区域公用品牌的市场价格较之前更为稳定。江北产区和江南产区的平均品牌忠诚度因子均出现了下降,其中,江北产区的平均值从0.876降至0.852,说明江北产区的茶叶区域公用品牌市场价格波动加剧。

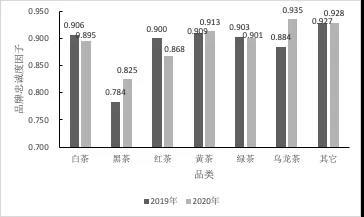

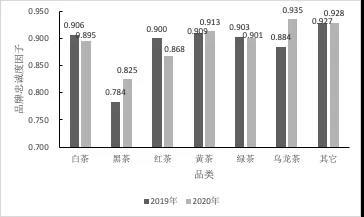

图10 四大产区连续参评2019-2020两度有效评估品牌的平均品牌忠诚度因子比较进一步按六大茶类比较可见,连续参与2019、2020两度有效评估的91个品牌,如图11所示,白茶、红茶、绿茶类的茶叶区域公用品牌的平均品牌忠诚度因子有所下降,其中,红茶类的平均值从0.900降至0.868,可见红茶类品牌的市场价格波动加剧明显;黑茶、黄茶、乌龙茶类的茶叶区域公用品牌的平均品牌忠诚度因子有不同程度的提升,其中,黑茶和乌龙茶的市场价格稳定性显著提升。整体而言,黑茶类的平均品牌忠诚度因子相对低于其它茶类。

图11 2019-2020两度有效评估的六大茶类相关品牌的平均品牌忠诚度因子比较根据CARD模型可知,市场价格的大幅波动会造成品牌忠诚度因子走低。本次评估可见,大部分品牌由于涨价所带来的影响导致了品牌忠诚度因子降低。数据显示,本次有效评估的品牌忠诚度因子低于0.80的11个品牌中,有10个品牌是因为价格的大幅上升而导致品牌忠诚度因子降低。在品牌的发展成长过程中,根据不同时段、不同的消费关系进行价格体系调整理所当然,但要注意的是,价格调整要科学判断并符合市场供需关系,不可盲目涨价或降价,以免损害消费者对品牌的忠诚度。4、品牌强度:不同产区品牌强度差异大,品牌强度五力表现不均衡

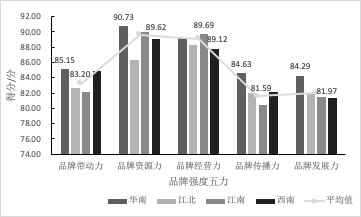

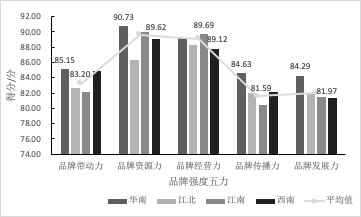

品牌强度及其乘数由品牌带动力、品牌资源力、品牌经营力、品牌传播力和品牌发展力等五个能够表现品牌稳定性和持续性的因子加权得出,是体现品牌未来持续收益能力、抗风险能力和竞争能力大小的指标,是对品牌强度高低的量化呈现。本次有效评估品牌的平均品牌强度乘数为18.51,去年该平均值为18.52,略有下降。如图12所示,本次有效评估品牌的平均品牌带动力、品牌资源力、品牌经营力、品牌传播力和品牌发展力分别为83.20、89.62、89.12、81.59和81.97,比较可见,品牌资源力和品牌经营力具有相对优势。数据同时显示,华南产区有效评估品牌的平均“品牌五力”表现突出,其品牌带动力、品牌资源力、品牌传播力和品牌发展力等指标的平均值均高于其余三个产区的平均值;江南产区有效评估品牌在平均品牌经营力上具有一定的优势,但在品牌带动力、品牌传播力的平均值上处在相对弱势;江北产区有效评估品牌的平均品牌资源力低于其余三个产区;西南产区有效评估品牌在平均品牌发展力上低于其它产区。

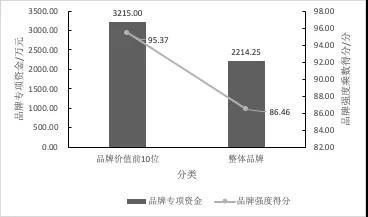

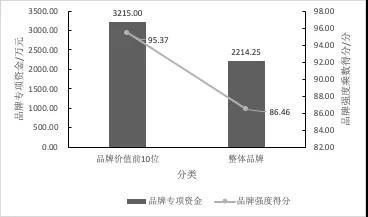

图12 2020年四大产区有效评估品牌的“品牌强度五力”平均值的比较以上数据表明,整体而言,本次有效评估品牌在“品牌强度五力”上存在发展不均衡的状况,历史文脉资源占有与发掘、品牌的组织经营管理等方面的工作成效较好,但在区域联动、品牌传播与营销拓展等方面表现较弱。于产区而言,也同样存在着发展不均衡的状况,华南产区有效评估品牌的“品牌强度五力”较强,其余三个产区则存在不同层面的不足之处。品牌的创建与发展、提升需要不断的投入,其中就包括经费的投入。据本次有效评估品牌的数据显示,98个品牌的“平均年度品牌专项资金”达到了2214.25万元,有的品牌的品牌专项资金投入达到了20000万元,可见,各产茶区对茶品牌建设的重视程度已经越来越高。图13的数据,显示了本次有效评估品牌、本次品牌价值前10位品牌的平均年度品牌专项资金、平均品牌强度乘数得分的比较,由图可见:品牌价值前10位品牌在“平均年度品牌专项资金”投入达到了3215.00万元,比整体平均水平高出了1000.75万元;品牌价值前10位品牌的“平均品牌强度乘数”得分95.37,也远高于本次有效评估品牌整体的平均值。可见,品牌专项资金的有效投入,能在一定程度上促进品牌强度相关指数的巩固与提升。

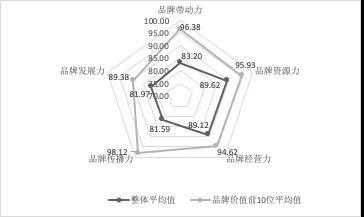

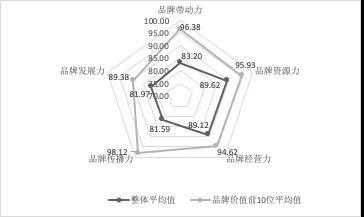

图13 2020年品牌价值前10位品牌与品牌整体的平均年度品牌专项资金和平均品牌强度乘数得分比较进一步比较品牌价值前10位品牌与有效评估品牌整体的平均“品牌强度五力”,如图14所示,品牌价值前10位品牌的平均“品牌强度五力”分别达到了96.38、95.93、94.62、98.12和89.38,均比有效评估品牌整体的平均值要高。其中,平均品牌传播力、平均品牌带动力的优势明显,分别高出了20.25%和15.84%。数据反映出,高品牌价值的品牌相对更注重品牌传播,也更能带动区域经济、区域产业的发展。如普洱茶,其“品牌强度五力”分别达到了105.36、101.40、95.44、114.02和91.23,其中,品牌带动力、品牌资源力和品牌传播力均列本次有效评估品牌整体的榜首。该品牌带动了1000余万人口就业,是云南省支柱型农业产业,当地协会、茶农、政府、企业、媒体等多方联动,共同保障普洱茶区域公用品牌的可持续发展。安化黑茶的“品牌强度五力”在有效评估品牌整体中均排位前十,特别是“品牌经营力”,排名第一,表现其在标准体系、检测体系、认证体系和组织执行等方面的品牌经营能力与品牌经营效果显著。截至目前,安化黑茶已先后参与组织制订了8项国家标准、17个地方标准,打造了安化黑茶从种植、加工、生产、冲泡等涵盖一、二、三产业的标准规范。

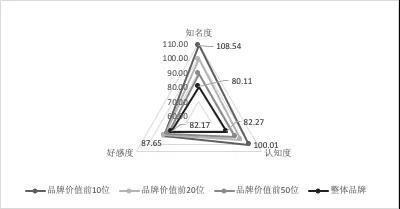

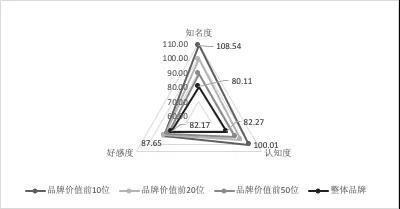

图14 2020年品牌价值前10位品牌与有效评估品牌整体的平均品牌强度五力比较品牌传播力证明一个品牌与消费者沟通、交流、形成良好关系的投入程度与传播效果。该指数一直是品牌评估中重点关注的数值之一,由知名度、认知度、好感度等三级指标构成。如图15所示,本次评估中,98个有效评估品牌的平均知名度为80.11,平均认知度为82.27,平均好感度为82.17;品牌价值前10位品牌的平均知名度、平均认知度和平均好感度分别为108.54、100.01和87.65。由图可见,高品牌价值的品牌具备高品牌传播力。课题组相关调研同时显示,由于我国大部分茶叶区域公用品牌的传播方式雷同、传播内容固化等因素,难以实现品牌在消费者心中占据独特位置、形成独特好感与美誉的定位关系。单从98个茶叶区域公用品牌的双微(微信公众号、微博)及网站建设情况便可见一斑。在互联网时代,新媒体运营与传播,是十分重要的消费者沟通渠道,多掌握一个新媒体平台就等于多获得了一份话语权,在品牌竞争、品牌形象塑造和消费者联结等方面就会取得更多主动权和机遇。但截至目前,仍然有27个有效评估品牌尚未申请相关平台账号,其余71个品牌的自媒体平台建设也尚不完善与专业。

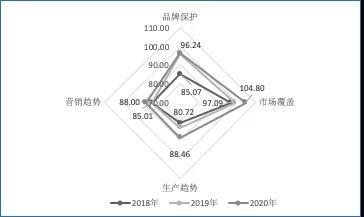

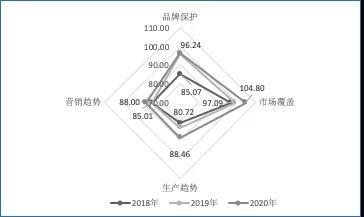

图15 2020年品牌价值前10位品牌与有效评估品牌整体的平均品牌传播力三项子指标比较上文图14显示,品牌价值前10强品牌的平均品牌发展力优势相对不明显。在CARD模型中,品牌发展力由品牌保护、市场覆盖、生产趋势和营销趋势等4项指标构成,分别考量一个品牌在知识产权保护、渠道建设、生产规模、市场销售等方面的投入与成效。在2010-2020年间连续十一年的中国茶叶区域公用品牌价值评估研究中,我们发现,在品牌建设初期,中国茶叶区域公用品牌的品牌发展力提升主要得益于生产趋势提升,比如规模和产量的提升,而在品牌发展期,品牌发展力的提升主要依赖于市场覆盖和营销趋势的不断提升。作为一个具有相对高品牌价值的茶叶区域公用品牌,近三年来福鼎白茶的评估数据可见,其品牌发展力在不断提升,从2018年的87.22提升至2019年90.92,到2020年,其品牌发展力再次提升达到了94.61。由图16可见,这主要得益于福鼎白茶品牌在市场覆盖与市场深化方面的不断突破。目前,福鼎白茶销往全国31个省(市、自治区),出口至欧美、俄罗斯、东南亚等45个国家和地区。

图16 2018-2020年三度评估中,福鼎白茶品牌的品牌发展力四项子指标比较作为一个相对只具有区域性影响力的茶叶区域公用品牌——建德苞茶,在本次有效评估中,竟以105.44的品牌发展力得分占据第一位。可见,建德苞茶以“一个公用品牌、一套管理制度、一套标准体系、多个经营主体和产品”的发展思路实现品牌复兴,在短期内促进了生产和销售两方面的大幅度提升。数据同时显示,近三年,其产品的销售量由2017年的90吨增长至2019年的600吨,翻了近7倍。

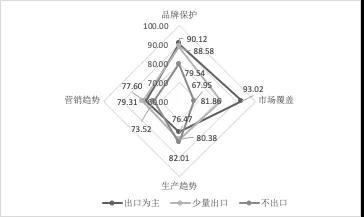

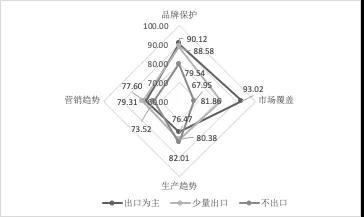

图17 2020年有效评估品牌中,出口品牌与不出口品牌的平均品牌发展力比较在经济全球化的今天,国际市场的占有率对品牌的未来发展具有重要作用。由图17可知,以出口为主的茶叶区域公用品牌的平均品牌发展力明显高于不出口的茶叶区域公用品牌的平均值。进一步比较出口品牌、不出口品牌在品牌发展力四项子指标上的表现,如图18所示,以出口为主的品牌,在品牌保护、市场覆盖和营销趋势等三项指标上均高于不出口品牌,其中,市场覆盖平均得分达到93.02,高出不出口品牌的36.89%;不出口品牌在生产趋势上的平均得分较高,达到了82.01,比出口为主品牌的平均值高7.24%,其市场覆盖平均得分最低,仅为67.95。数据表明,以出口为主的茶叶区域公用品牌在市场销售、渠道建设以及知识产权保护等方面优势显著,品牌发展力高;不出口品牌的品牌发展主要依靠生产规模的扩张,在其余方面存在较大欠缺。这在一定程度上反映了一个现象,即,我国茶叶区域公用品牌要具有较强的品牌发展力,需要在生产方面通过一定的规模化发展,并在市场覆盖、营销趋势上从小区域走向大区域,乃至走向更广阔的国际市场,并形成高的品牌保护能力,国内以及国际市场的市场占有率。

图18 2020年有效评估的出口品牌与不出口品牌的平均品牌发展力的四项子指标比较专家组成员:鲁成银 王岳飞 胡晓云 翁 蔚 孙状云课题组成员:魏春丽 李 闯 杨小竹 吴蕙含 李殊燕 罗欣然 叶柯楠 刘建丽 李 婧 秦嘉贤本次报告分三篇进行连载。本篇为上篇,内容为“数据分析”。中篇内容为“现象与问题”,下篇内容为“未来发展趋势”,关注公众号“农业品牌研究院”继续阅读。附:2020中国茶叶区域公用品牌价值评估结果(单位:亿元)声明:本研究中所估算之品牌价值,均基于茶叶区域公用品牌持有单位提供数据及其它公开可的信息,且运用中国茶叶区域公用品牌专用评估方法对采集数据处理的结果。本评估所涉及的品牌只包括在中国内地注册的茶叶区域公用品牌。

图18 2020年有效评估的出口品牌与不出口品牌的平均品牌发展力的四项子指标比较专家组成员:鲁成银 王岳飞 胡晓云 翁 蔚 孙状云课题组成员:魏春丽 李 闯 杨小竹 吴蕙含 李殊燕 罗欣然 叶柯楠 刘建丽 李 婧 秦嘉贤本次报告分三篇进行连载。本篇为上篇,内容为“数据分析”。中篇内容为“现象与问题”,下篇内容为“未来发展趋势”,关注公众号“农业品牌研究院”继续阅读。附:2020中国茶叶区域公用品牌价值评估结果(单位:亿元)声明:本研究中所估算之品牌价值,均基于茶叶区域公用品牌持有单位提供数据及其它公开可的信息,且运用中国茶叶区域公用品牌专用评估方法对采集数据处理的结果。本评估所涉及的品牌只包括在中国内地注册的茶叶区域公用品牌。(来源:农业品牌研究院)