红茶是我国生产和出口的主要茶类之一,我国红茶有小种红茶、工夫红茶和红碎茶3种。17世纪中叶,武夷山首创小种红茶制法,小种红茶成为历史上最早生产的一种红茶。18世纪中叶,在小种红茶的基础上,坦洋工夫创建了工夫红茶制法。

1995年,福建省农业科学院茶叶研究所机械与制茶研究室在工夫红茶的基础上,采用福建省农业科学院茶叶研究所新选育的乌龙茶品种并对工艺进行改革,试制成功花果香型红茶。2009年,宁德市坦洋工夫研究所在此基础上进一步完善工艺,花果香型坦洋工夫产品(一泡红)大量面世,深受消费者的喜爱。

花果香型红茶品质特征为:条索紧结匀直,叶色乌黑润泽;花果香、甜香高锐持久;滋味鲜醇或醇爽;茶汤花香明显,汤色红艳;叶底红黄软亮。其基本加工工序为:鲜叶→日光萎凋→抖青或荡青→室内自然萎凋→揉捻→发酵→烘干→筛分→焙火。

花果香型红茶原料一般为金牡丹、茗科1号、茗科2号、瑞香、黄玫瑰、梅占、白芽奇兰、紫玫瑰、春闺、春兰、水仙、黄棪、佛手、八仙茶等高香型乌龙茶品种鲜叶。宜选择晴天10:00—16:00之间采摘,以晴天下午采摘为最佳,此时的鲜叶含水量少,易“消水着香”。根据等级标准选择一芽一叶、一芽二三叶或小至中开面的鲜叶,原料嫩度力求一致。

日光萎凋使鲜叶散失部分水分,叶质变柔软、韧性增强,便于荡青(或抖青);萎凋过程中鲜叶细胞液浓度变高、细胞膜透性增强、酶活性提高、大分子化合物部分分解,青草气部分消褪,芳香物质部分形成。

在较弱日光条件下或遮阳网下进行日光萎凋,每平方米摊青1kg左右,当减重率7%~8%时,移入室内薄摊,摊凉1h左右,再进行日光萎凋,减重率5%~7%(总减重率12%~15%)。再移至室内进行摊凉,将日光萎凋叶摊放在室内萎凋筛上,每平方米摊青1kg左右,1~2h待青叶还阳(恢复原态)后进入下一道工序。忌全程日光萎凋。日光萎凋还应根据季节、气候、茶树品种、鲜叶含水量等因素进行“看青萎凋”和“看天萎凋”。

抖青与荡青的时间长短视原料的老嫩、日光萎凋的减重率、室内萎凋间的温湿度和品种的发酵难易程度而定。

1.抖青

将日光萎凋的一芽一叶或一芽二三叶放置于抖青机上,开机抖动,抖动频率100次/min。第一次抖动时间4s左右,原料越幼嫩,时间越短;水仙、八仙茶、金牡丹属易发酵品种,时间最短;铁观音品种属最难发酵品种,时间宜长;其他品种在二者之间。第一次抖青结束,将在制品摊放在萎凋筛上,厚度1cm左右,摊叶时间1h左右。第二次抖青时间10s左右,第二次抖青结束,摊叶厚度1cm左右,摊叶时间1.5h。第三次采用荡青,将在制品倒入可变速的荡青机中,转速2r/min,荡青5~10min后,将在制品摊放在萎凋筛上,厚度1.5cm,进入室内自然萎凋。抖青适度为叶面由绿转黄绿色。

2.荡青

将日光萎凋摊凉后的小至中开面的原料倒入可变速的荡青机中,转速10r/min,荡青时间的长短视品种发酵的难易程度而定。第一次荡青时间2~3min,荡青结束,将在制品摊放在萎凋筛上,厚度1.5cm左右,摊放时间1.0~1.5h。第二次荡青机转速15r/min,荡青时间5~7min,下机摊放时间2h,厚度1.5cm左右。第三次荡青与否,视在制叶的颜色而定,叶色转黄绿,叶缘部分有红点,香气从青转清花香即荡青适度;如叶色偏青,可进行第三次荡青,荡青时间根据叶色情况而定;如叶缘红边较显,荡青过重,不宜进行第三次荡青。荡青下机后进入室内自然萎凋。抖青与荡青摊放环境要求与室内自然萎凋相同。

影响萎凋的外部条件为温度、湿度、通风与摊叶厚度。萎凋室应四面通风,设百叶窗,避免阳光直射。也可用凉青筛、凉青架进行萎凋作业。萎凋室适宜温度23~26℃,适宜相对湿度65%~75%,相对湿度的高低视品种而定。萎凋叶厚度1.5~2.0cm为宜,当萎凋叶服贴在筛面时应进行并筛,3筛并2筛,萎凋后期宜2筛并1筛。萎凋时间主要视萎凋程度、鲜叶老嫩度而定。萎凋程度以叶质柔软,梗折不断,手捏成团、松手不易散,青草气减退,愉悦的清花香透出为适度;萎凋叶含水率58%~60%,嫩叶重萎凋,老叶、难发酵品种轻萎凋。从抖青(或荡青)至萎凋结束历时13~16h。

1.技术要求

长时慢揉,分次加压,嫩叶轻压,老叶重压,先轻后重,充分解块。卷曲成条达90%以上,叶细胞破碎率达80%以上。

2.揉捻方法

揉捻时间视鲜叶嫩度而定,幼嫩原料宜轻压长揉,一芽一二叶45~60min;一芽二三叶90min,初揉60min,经解块筛分后的筛面茶要进行复揉,复揉时间30min。

(1)一芽一二叶

空压5min→轻压10min→中压5~15min→松压5min→中压12~18min→松压5min。

(2)一芽二三叶

初揉:空压5min→轻压5min→中压15min→松压5min→中压12min→重压12min→松压5min;复揉(经解块筛分后的筛面茶):轻压3min→中压3min→重压20min→松压4min。

(3)小至中开面

初揉:空压3min→轻压5min→中压5min→重压17min→松压3min→轻压3min→中压5min→重压17min→松压5min。

复揉(经解块筛分后的筛面茶):轻压3min→中压3min→重压20min→松压4min。

3.解块筛分

揉捻叶经解块,要求达到打散茶团,不含茶包。通过筛网的揉捻叶力求均匀,厚度1cm。

1.技术要求

发酵室温度24~26℃,湿度90%~95%,空气新鲜。发酵室发酵时间2~3h;自然环境发酵:春茶3~6h,夏秋茶1~2h。发酵叶摊放厚度:幼嫩一芽一二叶4~6cm,一芽二三叶6~8cm,小至中开面10~12cm。自然环境发酵,春茶气温低,摊叶宜厚,夏、秋茶摊叶宜薄,每隔0.5h翻拌1次。

2.适度发酵程度

适宜发酵程度应掌握:青草气适度消失,清新花果香呈现,叶色红变,春茶黄红色、夏茶红黄色,嫩叶红匀,老叶红里泛青,即发酵适度。花果香型工夫红茶发酵宜轻勿重。

1.初烘

烘干温度视茶叶发酵程度而定。正常发酵程度的茶叶初烘风温100~110℃,摊叶厚度1.5~2.0cm,烘到七八成干,下机摊凉1h左右,摊叶厚度3~5cm。

2.足火

风温85~90℃,摊叶厚度2.0~2.5cm,烘至足干。二次烘干,中间摊凉,以“高温、快速、短时”为原则,初烘后茶叶含水率达25%左右下机摊凉,足火后茶叶含水率为5.5%~6.5%。

3.筛分

按工夫红茶筛制本身路、圆身路、轻身路分路取料,风选、拣梗,成品拼配。

4.焙火

特级、一级、二级茶以透发花果香为主,防止高火、老火,保证茶叶含水率符合出厂标准,焙火温度80℃左右。三级茶以去除茶叶中的水分、青涩味、异杂味,提高滋味醇厚度,最大限度保留花果香为目的。摊叶厚度3~4cm,以100℃左右的温度烘干10min;再以80~90℃温度,摊叶厚度5~6cm,烘焙1h;继而以70~75℃温度,烘焙1~2h,全程以低风量烘焙。

作者简介

张方舟

福建省农科院茶叶研究所原副所长、教授级高级农艺师,国家高级评茶师。退休后任宁德市坦洋工夫茶叶研究所所长。

40多年一直来从事茶叶加工技术、茶叶机械、茶叶品质研究和技术推广工作,先后主持或参加了30多项研究与推广项目。“乌龙茶做青工艺与设备研究”等2项成果获得福建省科技进步二等奖,“茉莉花茶窨制新工艺与设备研究”等获省部级科技进步三等奖5项;获得国家发明专利2项。其中,花果香型红茶取得显著社会效益与经济效益,获得福建省标准一等奖1项、三等奖1项。发表茶叶加工与品质方面的论文82篇,出版《茶叶制造》《茶叶实用科学技术》(加工与审评部分)等书籍。

来源:中国茶叶(张方舟、黄震标),信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

《饮食教室:红茶赏味指南》

日本EI出版社

作 者:日本EI出版社

出 版 社:华中科技大学出版社

出版时间:2018年09月

作者简介

EI出版社是日本知名出版社,多年来从事杂志及书籍的出版与销售,营业方向包括且不限于书籍、网页、影像的设计,商业设施制作,促销活动等多媒体内容的规划制作,其他店铺运营等。

《红茶赏味指南》邀请红茶赏味大师以及达人们带你游茶园、学茶史、品茶味、配茶食、赏茶器……一起全方位领略红茶之美。同时,本书精选全球23个优质红茶品牌100余种红茶产品。详细介绍印度、斯里兰卡、中国、肯尼亚、爪哇、日本等红茶产地的红茶个性。全书选用了2000余幅精美的图片,以及便携轻松的开本纸张,为你开启丰富、愉快的红茶之旅。

红茶的“世界观”

中国是茶的原乡,植茶、制茶和饮茶的历史有3000多年之久。生活在这片热土上的中国人,凭借勤劳智慧,在长期茶叶生产和饮用过程中,不断地总结经验,发明创制了绿茶、黄茶、黑茶、白茶、青茶(乌龙茶)、红茶等独具特色的中国茶叶六大谱系,而其中又包含了上千种风格各异的花色和品种,正所谓是“香茶喝到老,茶名记不了”,诚哉斯言。

在这六大茶类中,红茶无疑是最“国际化”的。在当今世界各类茶叶销售中,红茶占了80%以上的份额,这里面虽然不完全都是中国红茶,但追根溯源,世界红茶的发源地是在中国。若无中国红茶这个“源”,就根本没有印度、斯里兰卡、肯尼亚、印尼等地红茶的“流”,更没有今天风靡世界的红茶“风”。因此,英国著名的学者李约瑟曾说:

“茶是中国继火药、造纸、印刷、指南针四大发明之后,对人类的第五个贡献。”

从某种意义上说,这个“茶”字就是指红茶。

单从字面上看,和绿茶、黄茶、黑茶、白茶、青茶一样,很明显,红茶就是根据茶的色泽来划分的。但是,和其他五大茶类不同,红茶干茶的颜色并不红,而是乌黑。因此,确切地说,应该是茶汤和叶底以红为主色调,也就是人们常说的“红汤红叶”,才构成了红茶最直观的视觉特征。

按照中国著名茶学家、安徽农业大学教授陈椽提出的按照制法和品质建立的“六大茶类分类系统”,以茶多酚氧化程度为序,将经初加工的茶分为绿茶、黄茶、黑茶、青茶、白茶和红茶,这是目前最常见也是最常用的分类系统。根据这个系统,红茶排在最后一个,也就是意味着红茶的茶多酚氧化程度是最重的。

可以说,形成红茶风味特点的最关键工序就在于发酵,而茶叶发酵程度的轻重又被日本茶叶学者用来作为划分茶类的标准。根据日本静冈大学中林敏郎的分类法,茶可分为不发酵茶(绿茶)、半发酵茶(青茶)、发酵茶(红茶)和后发酵茶(黑砖茶)。

红茶“家族”的“家谱”来看,红茶有小种红茶、工夫红茶和红碎茶三大分支,工夫红茶、红碎茶的“家族成员”颇为兴旺,而且特色鲜明,不一而足。然而,它们的基本品质特征无外乎“红汤红叶”4字,除了正山小种的初制工艺比较特殊之外,其它茶的工艺几乎是大同小异。总的来说,从鲜叶变成红毛茶,需要经过萎凋、揉捻(切)、发酵和干燥这4道关键工序,它们与红茶标志性风味的形成息息相关。此外,进入流通领域、成为商品尤其是外销的红茶,还需要经过筛分、切轧、风选、拣剔、干燥、拼配、匀堆与装箱等多道精制工序。由于精制多用于出口红茶,而内销红茶至多只有简单的几道工序。

自世界上第一泡红茶——正山小种在中国福建武夷山桐木关问世以来,世界红茶已经走过了4个多世纪的春秋。随着正山小种制茶工艺在中国各大茶产区的传播,并融入了茶区当地的特色,演化出了琳琅满目的工夫红茶。18世纪中叶时,当中国红茶的制法传到印度、斯里兰卡,在欧洲国家工业革命时代的推波助澜下,又诞生了红碎茶。近200年来,全世界已有40多个国家被纳入世界红茶产销的体系。小种红茶、工夫红茶与红碎茶共同组成了世界红茶大“家族”。

此外,历史上,湖南、湖北一带还曾出产过用当地所产的红茶末压制而成的“米砖”,也就是红砖茶,销往俄国。还有,一些红茶产区还用茉莉花、玫瑰、桂花等茶用香花对红茶进行窨制,制成“茶引花香,以益茶味”的茉莉红茶、玫瑰红茶、桂花红茶等花红茶。这些都属于再加工红茶。

本书全面介绍了红茶的相关知识。在全面介绍红茶的魅力之前,本书首先向读者分享了品味红茶的10个关键点。其次介绍了现在红茶的7大精彩之处。然后呈现了“TWG茶艺沙龙”“银色茶壶”“大吉岭”等红茶店的红茶行家推荐的红茶,并用图鉴的形式推介了23个优质红茶品牌100余种红茶产品。

之后,用3个章节的内容全面介绍了红茶的魅力。

第1章,通过采访红茶研究家矶渊猛详细解说了红茶的魅力。

第2章,讲解了红茶新手如何对红茶进行鉴定和品饮,红茶与绿茶的差异以及不同产地的红茶味道及其个性。

第3章,由红茶专家矶渊猛传授冲泡极致美味红茶的7大要诀和方法。任何人使用这些方法,都能冲泡出最美味的红茶。

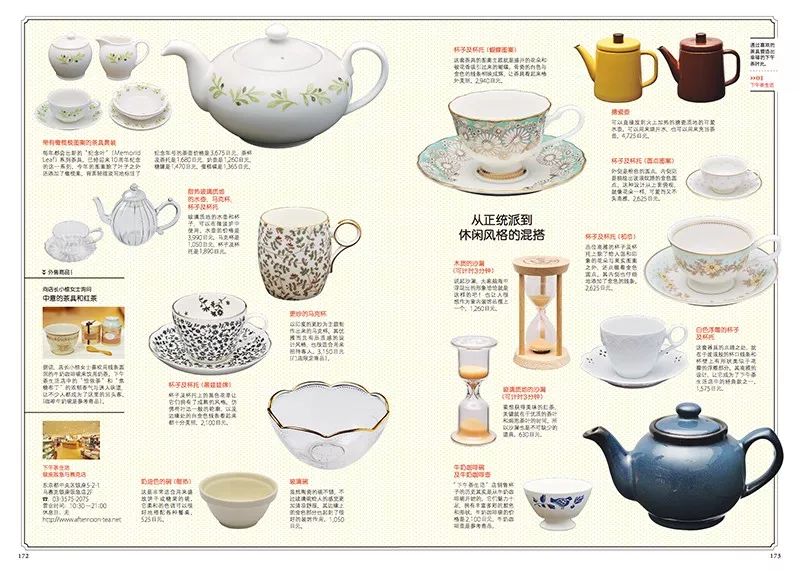

书中同时还列举了“守护味道”的专业人士的工作——探究美味红茶的精粹;简要概述了红茶的历史和文化;讲解了极致个性化的定制茶,红茶味道的新调试,提升红茶韵味的欧式茶器,红茶的原产地及加工特色,使用什么样的茶具才能营造出下午茶时间以及那些让人想要为了“这一杯”而吸引人外出的日本红茶知名店家等富有乐趣的内容。

(本文为《红茶赏味指南》的概述,作者李烈为)

鸣谢:来源于网络,旨在于分享,版权归原作者所有,如有问题请与我们联系,在此表示感谢!