中国是茶的故乡,不过在古代并不是每个地方都是如此,受到地域的影响西部地区是不产茶的,但是日后通过不同民族的交流和贸易的不断探索,最终通过条条古道来到了西部地区。从青海穿境而来的茶马古道,使得这里的饮茶之风千年不衰。成为特殊的青海文化。

俗话说:“西宁人是茶罐罐,门源人是油蛋蛋。”青海虽然不产茶叶,但人们对茶叶的钟爱,丝毫不比南方人差。有的地方对于茶叶的依赖,甚至茶乡人都要逊色三分,那种情深意浓的执著,令人吃惊。青海人的茶水缘,实际上是难以割舍的另类乡愁,承载了太多的民风民俗。

城里人注重茶质。讲究礼节的老西宁人,特别注重茶叶品质的地道。茯茶,也称砖茶、青茶、边销茶等,以湖南益阳产的茶叶发酵适宜,紧压瓷实,色正味香,视为正宗。它是一种适宜高寒地带热饮的紧压粗茶。民间把热饮的茯茶俗称熬茶。

茯茶原指旧时边销专卖茶的“附茶”,《碾伯所志·税赋》载:茶商贩运的茶不得私卖,要全部交给当地的茶马司,由茶马司出面换马,茶商只挣到脚钱,无大利可图。朝廷为鼓励茶商,遂给予优惠政策,“商民运茶,每茶千斤,准附茶一百四十斤”。茶商可将这些“附茶”自由出售赚钱,故“附茶”流通于当时的市井。

过去老西宁的北大街、东关、多巴、镇海堡、丹噶尔等地,曾是历史上有名的“茶马互市”之地。茶马互市是古代中原地区与西北少数民族地区商业贸易的主要形式,实际上是朝廷在西部游牧民族中尚不具备征税条件的地区实行的一种财政措施。以后,“附茶”在产地又讹称为茯茶,又将专卖茶的简称“专茶”,因其型而称为“砖茶”。继而又合称为一个名字,叫“茯砖”了(见《青海花儿词典》)。

此外,还注重茶具。茶盒,要严密扣紧,外观漂亮。茶碗、茶盘、茶壶,必须是细泥精致的,或碎花或纯白,添茶续水时,还要有小巧玲珑的茶漏子,这些要配套成龙,显得高雅华贵。再次,水要纯净。不少人家专门到郊外取纯净的泉水。城里人大多是品茶,讲究茶品,瓷器、用具,边把玩边品味,尽管是熬制的茯茶,但也悠闲地慢慢品味。

若是遇上喜事,往往会在茶碗里放上四枚泡开的红枣,再倒上热茶,双手敬给客人,谓之四红四喜“枣儿茶”。给儿女亲家、丈人、舅舅敬茶,茶碗里放上六枚红枣,谓之“六连大顺”或“六喜鸿运”。给老人敬茶,茶碗里必须放上八枚红枣,寓意“八福长寿”。

给客人续茶,讲究先端过对方的茶碗,再倒茶然后双手端给客人。平时,若是主人家正在喝罐罐茶,恰有客人来,往往会毫不吝啬地以尕砂罐的熬茶待客人,主人往往会双手接住客人的茶碗,口里劝道“这个碗沏上,这个碗沏上”,哪怕自己少喝也要替客人续茶。

罐罐茶,就是以大通桥儿沟自产的粗陶砂罐内加注清泉水熬制茯茶,它的里外都是密密麻麻不透风的小窝窝,里面先放上老茯茶,再佐以生姜、花椒、草果等“热物”,后撒入青盐,荆芥、薄荷,烧滚后文火慢熬,以量少味足色浓而著称。青海人给客人端茶的规矩是,倒上茶水的同时,必须端上馍馍,否则就会被人笑话:“端茶没馍馍,做人不牢靠”。

庄稼人难舍酽茶。勤劳的庄稼人天不亮就披着羊皮袄出门,或是赶着毛驴到大山送粪,或是扛着铁锨去盖野灰,劳作一天直到太阳一树高,才拖着疲惫的身子回家。一路上想着的就是回家美美地嘘上几口酽茯茶,再躺在土炕上喘口气。他们一进家门,便闻到特有的清香味儿在农家院里四散飘扬。干咳几声,告诉家里人“我回家了”,紧接着不待张口就是要喝可口的酽茯茶。

女人们赶紧把早已准备好的茶罐罐和尕茶碗端过去,再把青稞面干粮端上。男人们会歪着嘴对着尕茶碗长吹一口气,吹去浮热,再美美地喝上几口,润润干涩的喉咙,惬意地闭着眼睛斜靠在土炕的被子上,回味着酽茯茶独有的香味。花儿里这样唱道:“茯茶嘛滚成个牛血了,我当成隔年的醋了;心里的亏枉哈不憋了,给我的连手们诉了。”

老人们钟情罐罐茶。过去,小媳妇们大清早首先要把滚烫的罐罐茶倒到尕茶碗里,双手端到老人们面前,再摆上青稞面馍馍,供老人们“吃涮口茶”。有条件的人家还要再调入犏牛奶子,炖开后就是汉家的奶茶了。

犏牛,是高原上牦牛和黄牛杂交后所生的第一代新牛种。犏乳牛产奶量高,奶水浓稠,蛋白质等营养丰富。奶茶,全凭尕砂罐的味道,使用久了,茶罐里就会长久地存在一种独特的奶香味,据说茶味早已熬进了罐体四壁上的孔里了。一时没有茶叶,就在老砂罐里炖上一壶开水解馋,也能过过茶瘾,那开水里竟也有一股奶香味哩。

穆斯林讲究“刮碗子”。生活在青藏高原的穆斯林同胞,十分讲究喝碗子茶。碗子是人们喝茶的茶具,民间俗称“三泡台”。即一只直径二寸左右的细瓷碗,上面是一个配套的瓷茶盖,碗下面是一只和碗同样尺寸的细泥小托盘。

这种三件套是细泥烧就的,要颜色纯正,质地细腻,鲜亮光滑,以景德镇的为上品。喝茶时,碗底要放上适量冰糖,再加上大红枣和葡萄干,适量的核桃仁、甜杏干或甜杏仁,玫瑰花或黄菊花以及本地产的枸杞子。待茶泡开时,清香四溢,甘甜可口,红黄绿白各色夹杂其间,讲究的就是一个色香味齐全。

据说,无论男女,刮碗子的人们,由于长期得以佐料滋补,面色红润,皮肤细腻,的确有不少阿娘是美女哩。在家里陪客人喝茶,还要摆上细白面精心制作的盘馓、金黄油亮的油香、近半尺厚虚若面包的锅盔、蜜馓、瓜子糖果等,别有一番风味。

刮碗子,首先讲究姿势,右手的大拇指、食指和中指按茶碗的外延端起茶碗,用无名指和小拇指把下面的小托盘托住,再从碗和盖的缝隙中徐徐吸饮茶水。也可用左手轻轻斜拿茶盖,顺着碗沿边刮边喝。其次注重品味,不能出大声猛喝,也不能两口喝干,只能轻轻吸,徐徐饮,慢慢品。否则,会被人小看,“活像是老牛吸食着哩。”

清真老茶园,则更讲究泡茶的佐料要正宗,冲茶的开水要滚烫,跑堂的伙计要花泛,他们来回脚步既轻又快,会边倒水边吆喝:“来了,牡丹花的开水来了!”我记得那时一只碗子两角五分,再要一角钱的一盘瓜子,可以在茶园里泡上一天。

老西宁城里也有较为高雅的茶园。请人喝茶,是曾经的时尚。20世纪50年代,老西宁城西关桥东西两侧,北门外的香水园,南门外、东门外的不少地方,都有规模不同的茶园。进入茶园喝茶,在当时是一种奢侈,因为普通人家一般不会跑到外面喝茶。钻茶园的,不是殷实人家的主儿,就是南来北往的生意人。

学者鲜仁杰着重介绍了穆斯林在女儿出嫁前父母亲的支茶习俗。他认为,穆斯林是一个崇尚卫生整洁,礼仪有加的民族,茶文化内涵也很深厚。

订婚后经过送问包(提亲)、送茶包,送彩礼后,男方就选择吉日良辰完婚(一般选择主麻日即星期五),女方会在男方迎娶前一天即星期四,邀请女方的亲朋好友来家中喝茶,称为“添箱”,邀请女方众多亲戚添礼,添钱物之类贺喜。

届时,女方备香茗及丰盛佳肴款待客人。餐毕,众宾客陆续离去,留下女儿的舅舅、舅母,姨娘、姨夫,姑母、姑父,再备香茶菜品,气氛隆重,即将出嫁的姑娘坐在大炕的后墙角处,听取最后的家训。

这个程序就是突出饮茶为中心的支茶。父亲首先发言,对姑娘言道,我和你母亲十分看好亲事,祈盼姑娘嫁过去后和婆家人和睦相处,孝顺公婆。接着母亲和众亲相继告诫姑娘到婆家后好好做人,要得到婆家众亲戚交口称赞有好口碑。

同样的支茶仪式也在男方家几乎同时进行,只不过场面和人数没有女方家这般隆重。支茶活动,其实质就是以品茶为平台的一次集体家训,是对儿女成人后父母亲和众位至亲共同的一堂人生课,语重心长,意义深远。不少家训甚至成为儿女的人生座右铭。

土族庄重的喝清茶。土族是生活在高原农业区的少数民族同胞,他们的喝茶,也十分讲究。若是家里来了客人,他们认为“客到福到”,把客人尊为贵宾,热情款待,十分看重敬茶。认为客到不敬茶是对人的大不敬。

首先,茶叶要正宗的好茯砖,开水要洁净的山泉水,佐以青盐、花椒、姜皮,不少人家置有专门的红铜罗锅熬茶,茶水味道纯正,甘甜爽口。其次,敬茶之前,先端上富有土乡风味的面点锅盔馍,一层一层用清油涂以姜黄、红花、苦豆粉等,层层卷起团圆再烙熟,从横面切开,则花花绿绿,散发着面香味,煞是诱人。

茶要喝足,一碗接一碗,诚恳实在。稍后,又会敬客人品尝“背口袋”等风味面食。背口袋是一种在生面饼里卷入野菜萱麻作为内馅的面食,其状如乡下人背的口袋,然后放在铁锅里烙熟待客。当地人须提前将野菜萱麻敲打抖虚洗净并和上调味品,刚出锅时,一个个卷为圆口袋状的面卷儿热气腾腾,散发着香喷喷野味儿,用茶水就着吃,分外清香。

一些饲养着稀有的白牦牛的人家,还会烧滚浓浓的白牦牛奶茶以敬客人,则回味悠长,余香不绝。土乡人传承着爱茶和以客为尊的茶道,他们不仅贯穿在生活中,也浸透在文化里。

土乡“花儿”的“老爷山令”就有咏茶结尾的固定唱词:“尕罐罐儿,煤疙瘩儿,一卦拣着来呀,我的黄花姐儿呀,尕妹(阿哥)把你想着,尕妹(阿哥)把你想着——”说的是过去为了招待相思的恋人,在火盆上架起用小煤疙瘩笼起的火堆,旁边烤着炖了奶茶的尕砂罐,在苦苦等待恋人到来,发出了如泣如诉的渴求之声。这种文化特色和内涵,恐怕是别处所没有的。

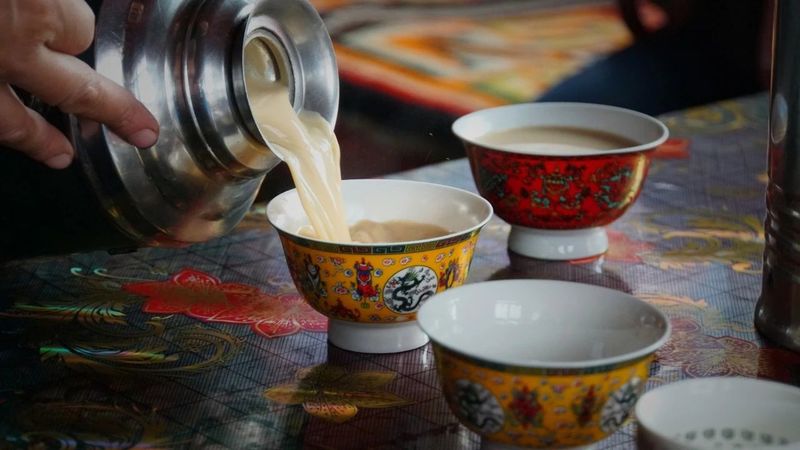

蒙藏牧民的酥油茶。青藏高原是蒙藏牧民的天堂,宝蓝色的天空,白绸子般的云朵,数不清的牛羊在辽阔的大草原上撒欢,一派诗情画意。草原上也有特色浓郁的茶文化。牧民喜饮茶,须臾离不开奶茶。

花儿云:“清茶不喝了奶茶喝,渴死了凉水嫑喝。”无论是待客还是自己解渴,都离不开奶茶。藏民喜喝牦牛奶茶,而蒙民则多喝马奶茶,它们香气氤氲,各有千秋。

进入黑牛毛帐房或是白蒙古包的客人,皆被视为上宾,恭敬有加,热情款待。入帐后,先要给你端上一碗热腾腾的奶茶。此奶茶非彼奶茶,茶面上飘着一层薄薄的奶油,人们会轻轻嘘口气,将油花儿吹向一边,再喝口奶茶,顿觉神清气爽,周身暖和。有的人家,还会拿来黄澄澄的酥油,挑一块放入客人奶茶碗里,则满碗是奶白和着油黄,奶香夹着油香,喝一口,味道醇美,奇香满口,脾胃温暖,那种享受,就是天堂里才会有的。

当然,喝茶之后,就会端上手抓羊肉和青稞炒面(藏族叫糌粑),真心诚意地款待客人。牧民十分注重茶碗,大多是细泥烧制的细瓷龙碗,金龙盘绕在茶碗的外面,云腾雾罩,金龙出没,气势磅礴,显得雍容华贵。

一般是先敬客人喝茶品味,待奶茶喝至半碗时,将酥油和白糖放进剩余的奶茶搅匀,再把炒面抓到奶茶里,用左手端碗,以右手的中指徐徐搅拌,拌匀后再用整个右手五指并拢顺时针沿着碗边旋拌,边拌边捏成棒状入口,绝无炒面散落碗外,拌技的纯熟、精湛,令人叫绝。

这种用奶茶、酥油、白糖搅拌的青稞炒面则香味满口,其型两头呈尖形,汉族叫“尜(ga)儿”,再用牦牛奶茶就着吃,余韵不绝,真有点舍不得下咽的感觉。用尕龙碗拌的炒面,其实是适可而止的,因为后面还有手抓羊肉哩。

羊肉之后,是高原牦牛奶做的酸奶。牦牛奶子制作的酸奶,几乎凝结成块,醇得像豆腐块一样可以用刀叉切开和酥油奶茶就着吃。这种茶文化,寄托着浓浓的人情味,极为适应青藏高原高寒的冷凉气候,营养丰富,口味纯真。牧业区的吃吃喝喝,纯粹天然,绝无污染,“人间难得几回闻”哪!

惜茶爱茶的民间习俗。过去人们受生活水平制约,长期以来养成了惜茶爱茶的优良习俗。20世纪50年代,两只藏羊才能换一块正宗茯砖茶。民间有着“宁舍千军万马,不舍涎水把把”之说,涎水把把,就是假设茶水有把儿,指喝剩下的残茶。先是把熬过的残茶叶,舍不得丢弃,晒干后收集在一起,用手推磨碾碎,再和新茯茶一起熬茶,自有一股别样的味道。

还有老人们喜欢饮茶后将剩余的茶叶放入口中咀嚼,好像在慢慢品味。尤其是奶茶里的残茶,更是舍不得丢弃。其实,这些习惯,恰恰是老百姓节俭自好品质的反映,是一种值得思索和回味的传承。

茶叶的多种替代品。过去,青海民间还有一些喝其他饮品以代茶叶的做法,它们也是构成高原茶文化的内容之一。

喝莨芭茶。笔者小时候见过,这是一种生长在阳面山坡的土崖下面的植物,叶片较小,其茎较长,匍匐在地面,好像开着碎小的白花。老人们在它刚刚开花时随手拔下,聚拢后晒干,当作茶叶一样在泉水中熬煮,淡淡的类似咖啡色,然后再加上花椒、生姜,最后放入新鲜的荆芥、薄荷,居然也有一股香味,据说也能解渴、提神。

喝麦茶。这是把小麦或青稞的颗粒放入铁锅用文火慢慢炒熟,待到颗粒炸开花后再略一炒作,挖出彻底晾干。再拿手推磨将炒熟开花略有焦意的颗粒碾碎即成,民间叫麦茶。它的熬法,也和熬茶相类似,区别是不要久熬,待到锅里飘出带焦性的麦香味即可放入青盐、荆芥、薄荷,略一滚沸,汤浓味香,即可舀到茶碗里开喝了。麦茶很浓香,一粒粒粮食的碎片咀嚼起来,确实很香。不过,对于节俭的农人来说,喝麦茶的机会不是很多。直到现在,麦茶仍然是一种不可多得的奢侈品哩。

兄弟民族难舍的茶包儿情愫。青海人独特风俗中的“定亲”,在茶文化中多有反映。“花儿”:“日头儿上来者饭罢了,定亲的茶包儿送了;多人的伙儿里认下了,我俩的缘法儿重了。”因受地域、民族的影响,土著各民族的定亲,犹如五色光环,各呈异彩。

在河湟地区汉族中,未婚的阿哥借着传统的花儿会或重大活动,把“多人的伙儿里认下了”的尕妹穷追不舍,多方打听,然后由老人们正式聘请媒人“冰公大人”代表男方,带上男方的“茶包儿”和“讨婚酒”及男方家庭的重要人物到女方家“提亲”。

茶包儿,旧时为半包或四分之一包茯砖茶;讨婚酒,旧时为两个半斤装青稞烧酒。随着时代的进步和生活水平的提高,后来演变为整包或二至四包茯砖茶,二斤或四斤瓶装优质白酒及给女方的新衣,都要用红丝线或红绸带捆扎,以示吉祥。

如求婚有望,则议选日子送“小酒”即彩礼,女方家长会当众开启讨婚酒,宾主共饮,否则,将茶包儿等原物退回男家。有的地方提亲,有送“头回茶包”和“二回茶包”之分,即在提亲之后,经女方允诺,再请媒人和男方头面人物给女方的伯父、舅舅、叔叔等各送茶包,亦称“挑果茶”,有的还在茶包内放上核桃桂圆等,以示喜庆。

一些地方,若是摆喜宴,须先上泡有红枣的“空茶”,即光是一碗热热的茶水,没有其他食物。也不再倒第二碗茶水。其后,用抹布重新抹净桌面,端上瓜子、干果等喜庆食品,给客人逐一倒茶,这是“头道茶”。之后,略作消停,收去干果,抹净桌面,复端上花卷、盘馓等,取新碗再倒上茶水,叫“二道茶”,主人热情掰开花卷和盘馓,敬客人吃喝。之后,才重新倒茶水,放大红筷子,按顺序摆上“八盘”或佳肴,预示喜宴正式开始。

平安、乐都、化隆地区,男方到女方家正式订婚时,除了茶包儿,还拿16个油包儿(内和青油的白面馒头),衣物及成双成对的化妆品。送过了彩礼,双方可以称为“亲家”、“亲家母”。恋人们可由“地下”转为“地上”,满目流彩,春风得意。

若是小伙子瞅上了美丽多情的藏族姑娘,则要按藏族风俗也要带上茶包儿求婚。第一次到女家去,若是女方家长同意,则让小伙子吃煮熟的羊脖子,因其颈椎短小,筋骨坚韧,难以将肉吃净,寓意是考验小伙子的耐心和毅力,观察他吃肉的技巧,是否会过日子。如啃尽吃光,则过了考验关,否则,婚事未定,还有可能告吹。

好客幽默的藏族十分注重定亲。河湟地区土族、藏族,还将修建于四合院角房的羊圈打扫干净,内铺干草,四周用木板安置木桌,再将酽茶或奶茶酥油及丰盛的菜肴端上,也有藏式点心蕨麻油糕,藏式地莞儿包子,宾客坐卧皆宜,不受拘束,饮酒作乐。

土族的定亲叫“日吉勒”,男家须请两个媒人带上茶包儿、哈达、酒瓶、油包子等去女家求亲,如不同意,过几天后将所送礼物和新蒸的一盘油包子一并退回;如同意结亲,则将空酒瓶退回。定亲时,要由男女双方择吉日邀请媒人带礼酒,认定姻亲关系;返回时,由女家回赠两瓶定亲酒。事后,媒人说合家族内的老人喝定亲酒。定亲时,男方还要正式给女家拿茶包儿、针扎、毛巾、鞋袜、油包儿或花卷(16个)和用红布包裹的定亲酒。

世居青海的蒙古族提亲时,须由男方家长请媒人拿上茶包儿、哈达、“德吉”(酒和其他贵重礼物)到女家求亲。一旦答应,小伙子还要在媒人指点下再携茶包儿、奶酒、糖果、糕点,专程到女家向姑娘的父母敬献哈达,唱求婚歌,其歌词前半部分赞美女方父母,后半部分讴歌姑娘本人。歌罢,若求婚礼成,以马奶茶、鲜嫩手抓羊肉、奶皮、奶酪、糕点、糖果、烟酒等予以款待,正式订婚。

回族、撒拉族从提亲到定亲,也颇讲究。

一是请媒人,端上事先备好的两碟红枣和枣儿茶,告知做媒之事;

二是提话,媒人受托后到女家提亲,如允婚,则端上红枣和枣茶招待;

三是送茶包,男家向女家送茯砖茶和内盛冰糖、红枣、桂圆、果脯、葡萄干等物品的礼盒两个,均用红丝线捆扎,并对媒人以“双碗”(烩菜、米饭各一碗)招待后请其送达;

四是送催包,送茶包一周后,男方又请媒人向女家送冰糖两包,女家如允婚,又以“双碗”招待,并向男方回赠糖果包,俗称“倒果子茶”,男方即请亲友品尝,正式告知联姻;

五是认门,男女双方家长拿衣料或给女婿的鞋袜同媒人分别到双方家庭认亲;六是送聘礼,一般送衣料几件、茯茶两包、羊肉方一个、红枣一升和大米一升的茶盘米盘各一个、戒指、手镯、梳妆用品等;七是送鲜果,由男方给女家送鲜桃杏200个尝鲜,女方回赠鞋袜,斋月男方还要送“开斋礼”。

土族的迎亲,别具风趣。娶亲前一天,男方通过媒人向女家送茶包儿、“麻泽”即羊肉或猪肉若干斤,血肠、面肠各1段,均供女方家送亲禧客用。民和的土族,男方要请媒人用驴驮上茶包儿、羊腔子和48个大馒头送到女家。

女家阿姑们迎上去接受礼物,边唱边舞,退至门前,跑进家并关闭大门,唱起迎亲歌“唐德格玛”,等男方来者巧妙应答后才开门请进。等客人进门时,又从门顶泼水逗笑取乐。

至酒酣之时,娶亲人亦一同唱歌跳舞,直到鸡叫。待鸡叫二遍时,女方开始给新娘梳洗打扮,穿新婚服装。接着在堂屋柜上依次摆上经卷、柏香、佛灯、茯茶、牛奶、红筷子、羊毛、五谷等。待主持者将上列物品慢慢移动,娶亲人在堂屋门前唱歌跳舞,移动什么就唱什么一直唱到新娘上马。

青海蒙古族娶亲时,男方娶亲人拿着茶包儿等诸多礼品,牵着最好的骟马到女方家。受到热情款待后,由女方家的人观看新娘的外甥骑马跑圈,然后评论,感到满意后,由婚礼主持人“达玛勒”致赞马词,从马的身架、毛色、耳朵、四肢、眼睛、尾巴、脊背及马鞍,进行夸张比喻,极赞马的骏美、高大,马鞍的华丽。

然后由女方给马挂哈达,喂精料,此马作为翌日迎娶之马。迎亲日晨,新郎负弓带箭,与伴郎、媒人及亲友骑马赴女家。岳父要试探新郎的力气和灵气。待女方满意后,打开蒙古包门将新郎和娶亲人迎入。

新郎入包后先面北拜佛、拜火,再向岳父母敬献哈达、茶包儿等礼物和美酒,向亲友献鼻烟,请安。之后,女方设全羊席,双方祝酒。礼毕,双方男女以各种方式与新郎耍闹,将煮熟的羊脖子从中掰开,以检验其智力和体力,称“饮布浑察尔”。

青海人的茶包儿习俗,既是独特的茶文化,更是生动而纯朴的渐行渐远的民间习俗的生动画卷。

综观青海人难舍的茶水缘,其实是一种多元文化。它的表象特征和深厚内涵,都有别于其他地方的茶文化。

一是青海是多民族地区,茶水缘顽强地保留了兄弟民族各自的饮茶习俗,体现了各个民族自己的文化特色,内涵丰富,特色鲜明,辈辈传承。

二是不可否认的是,在表现民族特色的同时,还有一些共性的文化元素,反映在整个茶俗之中,兄弟民族之间,我中有你,你中有我,互相交织互相融合的。

三是城乡茶俗,在共同的酽茯茶下面,各有其外在表现和不一样的文化内涵,更多地蕴含城里人和庄稼人各自的习俗。

四是青海地域辽阔,各个地区各有本地区的饮茶习俗,保留了一些只有自己才能体会出的细微元素,个中滋味只有自己明白。

五是喝茶必有面点,不少地方和一些场合还有“空茶”“头道茶”“二道茶”之分,“二道茶”之后,还上佳肴、美酒,崇尚大块肉大碗酒,豪爽大气,痛快酣畅。

六是无论婚丧嫁娶,都和茶水密不可分,简言之,几乎任何场合都与茶水相连。这些难舍的茶水缘,承载了我们难以割舍的另类乡愁。它们是中华民族茶文化的重要组成部分,深厚内涵更是不可割舍的乡愁的重要内容。

来源:茶贵人

如有侵权请联系小编删除

[摘 要] 梳理了茶文化在茶马古道上的传播,尤其是生长于云南银生诸山的普洱茶,因其独特的地域性使得茶马古道必须翻山越岭长途远征以获取它。同时,西域回鹘民族的“恃茶”习惯使得丝绸之路逐渐向茶马古道转型,伴随着更多民族全民饮茶习惯的扩散,茶马古道也在不断扩展,向西亚、南亚、东南亚等地延伸,最终成为一条横跨世界屋脊、连接东西方不同大陆不同民族的文化传播纽带。进一步深入研究茶马古道,将拓宽山地研究与“一带一路”战略关系的视野,激活历史的血脉,促进与西亚、南亚、东南亚及世界的协调创新和开放共享。认为山地文明的交流传播与道路的开通关系甚大。藏民“恃茶”的习惯催生了茶马古道的兴起,古道网络的形成和繁荣又促进了茶文化的发展与传播。

[关键词] 山地;茶马古道;茶文化传播

一、前言

自古以来,存在着一个不争的事实:文明的交流传播总是与道路的开辟延伸紧密相连。山地文明更是如此,因为山地道路的开辟极其艰难,“地崩山摧壮士死,然后天梯石栈相钩连”。若无道路在山地间的连接,那真是“黄鹤之飞尚不得过,猿猱欲度愁攀援”!

在世界屋脊喜马拉雅巍峨雄奇、蜿蜒起伏的群山之间,在横断山脉层峦叠嶂的高山峡谷及滇、藏、川“大三角”地带的山地之中,盘旋绵延着一条神秘的古道。古道的石板上至今仍嵌着二寸许深的马蹄印,欲说风尘;道旁的石壁上刻着许多佛教箴言和崖画,几经沧桑。据说,有些连接古道的铁索桥,便是由马帮们的买路钱架成的。深山的洞穴中、陡崖下,时时可见森森的白骨。——这,就是世界上地势最高、行程最险峻的文明传播古道:茶马古道(木霁弘,陈保亚,李旭,等,1992)。茶,这一生长于山地的树叶,作为中国文化独特的承载者,在这条古道上扮演了极其重要的角色。

“茶者,南方之嘉木也”(陆羽),生长于中国南部许多山地:云南、四川、贵州、湖南、湖北、浙江、江苏、福建……“茶之为物,擅瓯闽之秀气,钟山川之灵禀”(宋徽宗赵佶),更因“茶性俭,忌膻鼎腥瓯、膏薪庖炭”(陆羽),被赋予“中澹间洁,韵高致静”(赵佶)的品格,备受中国文人学士的雅爱。据陆羽《茶经》记载:“茶之为用,味至寒,为饮最宜。精行俭德之人,若热渴、凝闷、脑疼、目涩、四肢烦、百节不舒,聊四五啜,与醍醐、甘露抗衡也。”

茶的功用是茶叶成为生活必需品的基础,这种功用源于人的需要。而茶叶一旦成为必需品,那茶就会成为生活中的一部分,渐而渗透熏染,成为文化中的一部分。在中国文献古籍中常有关于茶之功用的记载,《神农食经》:“荼茗久服,令人有力悦志。”《广雅》:“其饮醒酒,令人不眠。”华佗《食论》:“苦荼久食益意思。”《枕中方》:“疗积年瘘,苦荼、蜈蚣并炙,令香熟,等分,捣筛,煮干草汤洗,以敷之〔唐陆羽,2011〕。”

有如此奇妙之功用,难怪“茶”一旦传入藏蒙高原,立即融进其血脉,成为每日不可或缺之饮。

二、茶叶入藏与茶马古道的兴起

茶叶何时流传入藏,其端始早已堙没在历史的烟尘中。文献有所记载之时,饮茶之习在藏区已悄然成风。“起码在松赞干布执政时期,也就是公元7世纪上半叶,吐蕃人已经像离不开盐、帛、刀、玉一样离不开茶叶”,以致“汉地茶商”在吐蕃已形成阶层。根据藏族著名文献《弟吴脚法源流》和《贤者喜宴》的记载,“汉地茶商”的政治身份是主奴,地位等同于“小王”,可以享受奴隶、再奴、贱奴当差的待遇 (王明达,2012:33~34)。

《西藏政教史鉴》载:“茶叶亦自文成公主输入藏土”,而文成公主入藏是公元641年。可见,有史料记录的吐蕃饮茶习俗是从唐代开始的。茶大规模进藏也大约在唐代,藏语中“茶”这个词的读音形式和汉语唐代语音一致,是一个重要的旁证。不过,茶从民间进入藏区应该有悠久的历史,那些年代久远的马帮古道应该很早就伴随着茶的运输(陈保亚,2005,2010)。

1.恃茶与取茶

“茶”一旦传入藏区,立即融进其生活与文化,日久积习,不可或缺。“最为使人感到茶之力量的是这样一句藏族古谚语:‘加察热!加霞热!加梭热!’用汉语来说就是:茶是血!茶是肉!茶是生命(木霁弘,2003)!”

大约始自于晚唐,茶逐渐成为每个藏族人每天饮食结构中必不可少的一部分。根据史料记载,唐开元十九年(731),在河西及青海日月山一带已经开始出现茶马互市,茶叶大量运往藏区,藏民全民饮茶,现代藏族人几乎都饮酥油茶。究其原因,主要源于藏人游牧,多食牛羊腥膻,“乳酪滞膈,而茶性通利,能荡涤之”(王圻《续文献通考》),“番人嗜乳酪,不得茶,则困以病”(张廷玉《明史·食货志》卷八0),“茶之为物,西戎吐蕃古今皆仰之,以其腥内之物,非茶不消,青稞之热,非茶不解”(王廷相《严茶议》)。因此,藏族有这样的谚语:“一日无茶则滞,三日无茶则痛”,“饭可一天不吃,茶却不能一顿不喝”。

如上所述,一个有趣的现象是:藏民族如此恃茶,他们需要茶就像需要水、空气、盐、粮食一样,藏区却不出产茶叶。这就引发了一个必须解决的问题:到产茶的地方取茶!

产茶的地方分布在中国的南方诸多省份,然“可以认定云南和四川南部都是茶的原生地和原产地[唐·陆羽,2011]”。《茶经·茶事》中涉及茶的源头或茶的盛产地时,大都是在横断山东麓一带。陆羽还引孙楚《歌》曰:“姜桂茶荈出巴蜀。”顾炎武《日知录》也说:“自秦人取蜀而后,始有茗饮之事。”可见,先秦时巴蜀之地的饮茶风俗传至中原,历经汉魏六朝,种茶饮茶盛行于东南各地,到唐宋代蔚然成风,并一直延续至今。

或许是因为云南地处偏远,其时与内地的交流通道又大多要经过四川,早期文献记载中鲜有提及云南是茶的原生地。但是,“行走在茶马古道上的马帮并不需要去争夺人类茶树发源地初始权和最早栽培茶树的初始权,他们知道茶马古道伸向的主要茶山一定是最古老的茶山,一定有茶源。在两条最为古老的原生茶马古道中,滇藏茶马古道伸向云南普洱一带,川藏茶马古道伸向四川雅安一带,都没有伸向印度或世界其他地方的茶山(陈保亚、彭玉娟,2012)。”

在这里我们可以清楚地看到:道路,是道路,把“恃茶”与“取茶”之间相隔着的万水千山连接起来了;同时,也把两个内聚力最强的文化集团——藏文化集团与汉文化集团——连接起来了。茶在古道上的传播,这一独特的文化事件,竟然催生了一个人类行走文化的奇迹,形成了一条横跨世界屋脊、连接东西方不同大陆不同民族的文化传播纽带——茶马古道。

2.茶马古道的兴起及繁荣

“茶马古道”是以人赶马驮(少数为牛、骡)运茶为主要特征,并伴随马、骡、皮毛、药材、盐、酒等商品交换的文化传播纽带。其分布最初是以滇川藏三角地带为中心,外围可延伸到广西、贵州、湖南等省。而国外则直接到达印度、尼泊尔、锡金、不丹和东南亚的缅甸、越南、老挝及泰国等(木霁弘,2003;陈保亚,2010)。通过马帮贩运茶叶维持古道的生命与繁荣,是茶马古道独立于世界上其他古道的特征。

当然,有茶马古道之前,古道早已存在。可以说,古道的起源就是人类的起源,因为说到古道就要说到走古道的人,古道的形成一直伴随着人类的起源和迁徙。据学者研究,茶马古道的原始形态是直立人古道、早期智人古道、晚期智人古道、民族古道、盐运古道和马帮古道。其间,盐运古道和马帮古道的出现为茶马古道的兴起预备好了一般的必要条件。

在茶马古道兴起以前,以滇藏川横断山为中心的马帮古道已经非常著名,历史记载的代表性马帮古道有从大理到成都的五尺道和灵关道,从大理到印度的博南道。

五尺道从成都顺岷江南下,再沿着金沙江经过宜宾、昭通、昆明到大理。灵关道从成都经雅安、汉源过大渡河到西昌,再顺安宁、雅砻江到攀枝花,顺金沙江进入云南楚雄,最后从大姚到大理。博南道从大理出发跨越澜沧江、怒江,取道保山、腾冲等地,分几条支线进入缅甸印度。

另一方面,茶马古道以前还有些马帮古道尽管历史记录很少,但也已经相当发达。代表性的有怒江马帮古道、澜沧江马帮古道、金沙江马帮古道、元江红河马帮古道、雅砻江马帮古道、南盘江马帮古道。马帮古道迅速缩短了物质和文化因子的传递时间,缩短了村落的空间距离,扩展了文明传播的容量,带来了村落的繁荣。由于马帮的远征能力,可以说马帮的兴起使古道真正进入了纽带时期。

使得横断山深处的马帮古道如此发达的一个根本原因是:盐。对大多数村落来说,和水、食物不同,盐必须要到很远的地方去获取,于是从盐井到各个村落的古道网络开始出现,盐运古道是获取食盐的必要条件。由于盐是来自于他乡的常年生活必用品,有人栖居的村落必须要有盐,也必须要有盐运古道连接,这就是依赖性。粮食可以自己采集、生产,牲畜可以自己养,衣服可以自己做,水可以自己找打井取,盐却不是每个村寨都有能力自己采的。

当马帮和盐两个因素汇集在一起时,形成了盐运马帮古道,这是一种生命力非常强的古道,马帮古道和盐运古道的性质同时体现在盐运马帮古道上:一方面是崇山峻岭中需要古道网络来运输盐,另一方面是马帮克服艰难险阻的能力使盐运古道网络得以运行。

然而,藏族对茶的全民依赖这一特殊的必要条件彻底改变了这些古道的性质,使得一般的盐运马帮古道发展成茶马古道。因为藏族地区一般不产茶,耗茶区要穿越横断山向产茶区进行远征,这就使得“局域网”似的盐运古道转型成了“互联网”似的茶马古道。同时,茶比盐更难保存,远征还需要常年进行。马帮的生活开始职业化,形成了马帮的商业规则和专用术语,马帮古道开始固定化、季节化,远征的马帮队伍就成了生活的一种形式。

说到底,茶马古道源于藏族对茶的依赖,藏族出没的地方就是茶马古道延伸的地方。随着藏族恃茶行为向横断山腹地的扩展,绕过横断山腹地的任何古道都不能满足横断山腹地恃茶民族的需求,茶马古道必须深入横断山腹地的崇山峻岭。

横断山脉是世界屋脊上最险峻的极地,位于青藏高原东南部,是云南、四川两省西部和西藏东部南北走向山脉的总称。与这片土地上许多东西走向的山脉不同,横断山脉是南北走向,其高山峡谷、激流险滩隔断了东西交通,山势回转,江河扭曲,其险峻艰难可想而知。然而,正是对茶的深深依赖,促使着人类最伟大的一个行为:翻越横断山腹地,对世界屋脊进行终极的征服。

自东而西翻越这些纵贯南北的著名山川,要依次征服岷山、岷江、邛崃山、大渡河、大雪山、雅砻江、沙鲁里山、金沙江、芒康山(指北段,也称宁静山,南段为云岭)、澜沧江、他年他翁山(南段为怒山),怒江和伯舒拉岭(南段为高黎贡山)。至少在明代,茶马古道已经翻越了横断山腹地。《明史·食货志》有载:“(洪武四年)设茶马司于秦、洮、河、雅诸州,自碉门(天权)、黎(汉源)、雅(雅安)、抵朵甘(康藏和安多藏)、乌思藏(卫藏),行茶之地五千余里。山后归德(贵德)诸州,西方诸部落,无不以马售者。”

茶马古道还连接着生活在喜马拉雅山和横断山深处及周边国家的各个民族,这些民族也在茶马古道上进行各种物质和文化的交换。饮茶习俗也随着道路的延伸和传播,流传到了南亚、东南亚等地区,大西南的茶叶源源不断地在深山峡谷,雪域高原中艰难跋涉,走进这些不同民族的生活,融入风姿各异的文明。

茶马古道覆盖了早期的各种局域马帮古道,使一些曾经中断的著名古道得以复兴,如连接滇蜀到印度的“蜀身毒道”、经滇南红河至越南交趾的“滇越麋泠道”等,并迅速激活周边的大量局域古道,转型成为远征的茶马古道,交织成跨越世界屋脊的文化传播纽带(陈保亚,2005,2010)。

茶马古道是世界高地上的庞大网络,主干道有滇藏线、川藏线和川青藏线。滇藏线以云南西双版纳、思茅(今普洱)、临沧的勐腊、勐海、澜沧(亦即澜沧江流域)等为中心来扩张,线路向西北行走,经过景谷、镇沅、景东、南涧、巍山、大理、洱源、剑川、鹤庆、丽江、香格里拉、德钦、左贡、邦达、察隅或昌都、洛隆宗、工布江达、拉萨,可从江孜、亚东分别到缅甸、尼泊尔、印度。川藏线从现今的四川雅安出发,经泸定、康定、理塘、巴塘、昌都、拉萨等地,抵达尼泊尔、印度。川青藏线从横断山东麓产茶地往北出发,一条取道现今的罗江白马关,顺嘉陵江北行,翻越大巴山、秦岭,进入陕西,再西去甘肃、青海入藏,进入印度、尼泊尔等地。另一条从绵竹翻越岷山南部的九顶山南部进入茂县,或者从灌县或北川绕过九顶山进入茂县,然后顺岷山西侧的岷江北行,经过松潘、若尔盖,翻越西倾山进入茶马互市要冲临夏(古河州),再西去青海、西藏。

在这些主干道之间和周围,各种支线盘根错节,伸向高山峡谷的村落和牧场,使得恃茶行为得以维系;同时,恃茶行为又使得茶马古道得以繁荣昌盛。可以说,茶与古道相依相存,又相得益彰。

三、丝绸之路与茶马古道的延伸

1.丝绸之路向茶马古道的转型

除了藏族全民恃茶,另一个重要的恃茶民族是回鹘。《新唐书·陆羽传》记载:“时回纥入朝,始驱马市茶。”唐代封演所著《封氏闻见记》卷六《饮茶》亦载:“往年回鹘入朝,大驱名马,恃茶而归,亦足怪焉。”这说明回鹘在西迁以前就已经有了饮茶习俗。

在丝绸之路的发展史上,由于伊斯兰教的兴起及其和佛教的冲突,连接欧亚大陆的丝绸之路曾经一度处于萧条状态,很多商品开始走海路。唐武宗元年(840),发生了一个历史事件:回纥西迁(《旧唐书·回纥传》)。贞观二十一年(647),回鹘酋长吐迷度在独逻河(今蒙古国土拉河)自称可汗,正式建立回鹘汗国。因其与唐朝一起消灭薛延陀汗国有功,吐迷度被唐朝封为怀化大将军兼瀚海都督。回鹘与唐朝一直友善,曾经三次向唐朝和亲。彼时唐朝饮茶之风盛行,受其影响,故每“回鹘入朝,大驱名马,恃茶而归”。后因长期与吐蕃战争,加之统治无道,内讧不断,840年回鹘分三路西迁:一迁吐鲁番盆地;一迁帕米尔高原西部至楚河一带;一迁河西走廊。

伴着回鹘的西迁及其向丝绸之路的移动,丝绸之路开始复兴;同时,回鹘也把饮茶的习俗带到了丝路上。由于回鹘恃茶行为的形成,茶的需求剧增。这在宋明以来记录西部的文献中均能找到茶马互市的佐证。其时,丝绸之路上以茶为主的运输活动非常繁忙,必要的运输品已悄然转变为“茶”,而不再是丝绸了;茶成了丝绸之路赖以延续的更主要的因素。从古道支撑商品的角度看,从唐宋开始,丝绸之路已经转型为茶马古道了。因为通过人赶马驮长途运茶,这是茶马古道的重要特征,不过,有些沙漠地区不是用马而是用骆驼。和丝绸不同,茶不仅是从起点到终点的商品,而且是沿途回鹘等民族必需的商品,这使转型后的丝绸之路不允许再中断。随着道路网路的连接与延伸,全民喝茶的习俗也在蒙古族及其他民族中形成。同时,由于全民饮茶习惯的扩散,茶马古道也在不断扩展(陈保亚,2005,2010)。

2.茶马古道完整形态的最终形成

随着现代交通的扩展,世界上很多古道都被公路或铁路取代了。昔日的马道要么被公路铁路叠置,要么在漫长的日晒雨淋下消失在草莽中。丝绸之路由于分布在比较平缓的地带,容易被公路铁路覆盖。公路的兴起就是这些古道生命的结束。我们现在走在丝绸之路上并不等于走在原来的古道上,原始的运载工具和方式已经难以再现。古道的消失不仅只是古道本身的消失,伴随着的是古道赖以生存的生态环境和语言文化的消失。这对人类是一个重大的损失。

尽管茶马古道的主干也正不断被公路替代,然由于茶马古道以运茶为主,而喜马拉雅山和横断山深处的村民们总是愿意把家园建在高山云雾或峡谷深处,他们的生活离不开茶叶,需要茶马古道来连接那里的村落,满足村民对茶的依赖。那些村落是公路不易完全覆盖的地方,特别是滇川藏三省边缘地带。因为横断山一带地形复杂,这里的地势结构多为堆积层,地质变化复杂,常有大的泥石流、大滑坡发生,怒江、澜沧江、金沙江、大渡河把海拔几千米的高原切割成许多山峰峡谷,使得江河纵横,浪涛汹涌,人们主要靠皮筏或溜索横渡。

可以说,没有哪一条古道像茶马古道那样险要。同时,茶马古道很窄,一般只有两尺见宽或更窄。其上乱石叠嶂,路和雪水溪水常常不分,行动起来极其艰难。短期内这些地方筑起现代化的公路、铁路网络还不大可能。因此,茶马古道是大陆上至今仍在活着的一条古道。

茶马古道的可延续性是不同于其他文明古道的又一个区别性特征。可以说,全民饮茶和高山峡谷是茶马古道得以延续至今并将继续延续的两个重要条件。如果没有全民喝茶的习惯,便不需要马帮去远征运茶,如果只有全民喝茶但没有喜马拉雅山和横断山深处复杂的地理环境,茶就可以通过公路来运输,而不必马帮来远征(木霁弘,2001;陈保亚,2005)。然而,令人痛心和担忧的是,随着科技的发展与商业旅游的开发,现代公路开山劈石,架桥穿洞,不断地在侵蚀和吞没着现存的茶马古道,这条绝无仅有的古代文明传播古道正在濒临灭绝的危险。

综上所述,茶马古道的完整形态应包括:古道远征线路的形成;古道在空间上的周遍性;古道在时间上的延续性;古道和马帮的专门化。远征线路的形成表现为茶马古道往往要跨越很长的距离,才能把耗茶区(比如藏区)和产茶区连接起来。周遍性是指只要有恃茶民族的村落和牧区,茶马古道就必须伸向那里。所以茶马古道本质上是以远征线路为主干并向各个耗茶村落和牧区延伸的古道网络。延续性是指高山峡谷中的民族依赖茶叶,每个村寨的茶不能中断,因此古道也不能在新的运输方式出现以前被中断。现代化交通手段至今不能完全替代茶马古道穿越横断山深处的高山峡谷,体现了茶马古道在时间上的延续性。专门化是指茶马古道线路、行走时间、行走方式、停留点的定型。以上这四个方面,如果和丝绸之路相比,只有远征性这一点颇为相似,其他都不同或有较大区别。由是观之,茶马古道的完整形态应为:茶马古道是指以马驮(包括牛、骡、驴、骆驼等托运)、人背为主要运输方式,以运茶为主要目的,并伴随酒、盐、马、骡、皮毛、药材等物质商品交换及佛教、基督教等精神交流的文化传播纽带。它以滇川藏为核心,向北可深入新疆、青海、甘肃和北方丝绸之路相汇合,向东可延伸到广西、贵州、湖北、湖南等产茶区,向西可抵达印度、巴基斯坦、尼泊尔、锡金、不丹,向南和东南可延伸到东南亚的缅甸、越南、老挝、泰国等国家,并波及南亚、西亚、东南亚的另外一些国家和地区,继续向西则和欧洲、非洲古文明通道连接(陈保亚,2005)。

四、茶马古道文化线路

在茶马古道上,马帮不断地游动,茶叶从一个商人手中转到另一个人手中,中国人、印度人、波斯人等等将这些茶叶一站转一站,送到世界的另一边。茶叶成了连接不同民族的纽带,并形成了一条条无穷无尽的文化传播道路。

同时,随着茶叶的传播,恃茶民族逐渐增多,以致小小的几片茶叶,却在宋明两朝政治经济外交史上扮演了极其重要的角色:以茶驭番(邓前程,2005)。

自唐代茶叶传入吐蕃以后,至宋已然“夷人不可一日无茶以生”;而宋代立国中原,缺马问题严重,于是,茶马互市便是两全其美之策。同时,产马之地的契丹、西夏政权为了自身利益,绝不轻易将马输入宋朝。因此,北宋政府专设茶马司,加强对茶马互市的控制,以便一方面从茶叶等生活必需品的输出上制约对方;另一方面,借以取得足够数量的马匹加强抗击对方军事实力。(明)谢肇淛《五杂俎》评价茶马互市“以草木之叶,易边场之用,利之最大者也”。当然,宋王朝的关注点并不仅在于“利”,更多在于“羁縻远人”。“祖宗设互市之法,本以羁縻远人,初不借马之为用”(《宋会要·职官》卷四三)。

明朝以降,朝廷强力控制茶马互市,显然也绝不是为利,甚至缺马问题还不是最主要的原因。正如明太祖所言:“夫物有至薄而用之则重者,茶是也。始于唐而盛于宋,至宋而利博矣。前代非以此专利,盖制戎狄之道,当贱其所有而贵其所无耳。”强调“……巡禁私茶之出境者,朕岂为利哉,制驭夷狄,不得不然也。”明世宗亦言:“国家令番夷纳马,酬之以茶……非中国(即内地)果无良马,而欲市之番夷也。亦以番夷中国藩篱,故以是羁縻之耳。”(《明实录》太祖卷、世宗卷)历朝大臣也力挺“以茶驭番”之策,正德年间都御使杨一清言:“且金城以西,绵延数千里,以马为科差,以茶为酬价,使远夷(为)臣民,不敢背叛。如不得茶则病且死,以是羁縻之,实贤于数万甲兵,此制西番以控北夷之上策也。”嘉靖十五年(1536年),巡茶御史刘良卿也说:“盖西边之藩篱,莫切于诸番;诸番之饮食,莫切于吾茶。得之则生,不得则死。故严法禁之,易马以酬之。禁之而使彼有所畏,酬之而使彼有所幕。所以制番人之死命,壮中国之藩篱,断匈奴之右臂者也。其所系诚重且大,而非可以寻常之处也。”(陈子龙《明经世文编》)所以有明一朝,皆认为“茶马,国之要政”,“摘山之利而易充厩之良,戎人得茶不为我之害,中国得茶实为我利之大,非马政军需之资,而驾驭西番,不敢扰我边境矣”(《七修类稿·国事类·西番易马考》)。

“茶”,这生长在中国南方平凡普通的草木之叶,竟然在历史上担负着如此重大的责任,成为固国守边的和平之子,堪比万马千军。可谓天佑中华!

此外,茶马古道还兴起了无数的城镇,城镇成为独具特点的贸易文化中心。政治的使臣、做买卖的商人、和尚及民族部落……他们在这条古道上流动着,印度文明、西域文明、西亚文明、东非文明、西藏文明、滇蜀文明、中原文明等等诸多文明,通过茶马古道的连接,在各个领域内引发了大规模的互相交流。因此,茶马古道既是商品贸易大道,又是中外交流通道;既是民族迁徙走廊,又是佛教东渐之路;是世界上地势最高、形态最为复杂的文明文化传播古道(木霁弘,2001)。

近年来,世界遗产保护领域出现一种新的类型——文化线路。根据马德里会议(1994年)判别文化线路的标准——强调文化线路使用所带来的文化上的反响和在文明传播上的贡献。据此看来,茶马古道堪称文化线路的典范。

文化线路“是一种陆地道路、水道或者混合类型的通道,其形态特征的定型和形成基于它自身具体的和历史的动态发展和功能演变;它代表了人们的迁徙和流动,代表了一定时间内国家和地区内部或国家和地区之间人们的交往,代表了多维度的商品、思想、知识和价值的互惠和持续不断的交流;并代表了因此产生的文化在时间和空间上的交流与相互滋养,这些滋养长期以来通过物质和非物质遗产不断地得到体现”。作为一动态的强调文化的整体意义的理念,它更重视线路带来的各文化社区间的交流和相互影响。由是观之,茶马古道因其“绵延几千年的时间跨度”“长度和空间上的多样性”“多功能的角色和目的”及“产生了巨大的跨文化影响”,成为文化线路遗产的一个典型案例。2009年8月,中国茶马古道研究中心宣布将申报世界文化线路遗产。

与其他遗产类别不同,文化线路更为强调线路带来的各文化社区间的交流和相互影响,这种影响通常是非直接的,不仅有物质的方面,更有非物质的方面,其中最常见的例子就是随着一些线路所发生的宗教、思想文化观念的传播,这些传播参与了对各文化形成和发展的塑造,因而意义往往十分重大。总之,文化线路强调不同国家和地区间的对话和交流,是多维度的、有着除其主要方面之外多种发展与附加的功能和价值,如宗教的、商业的、管理的等等。因此,文化线路不仅只是一个申报和保护遗产的类型,更是一动态的强调文化整体意义的理念,要求人类从一个新的视角重新认识和看待自身历史文化的发展与传播,重新看待文化的多样性。希望这一植根于人类古老的智慧及西方后现代近年来对工具理性的批判的新理念,能对山地研究及茶马古道的保护和利用产生积极的影响。

五、茶马古道之精魂——得天独厚的银生诸山普洱茶

1.普洱茶——上苍的馈赠

《史记·西南夷传》太史公曰:“秦灭诸侯,唯楚苗裔尚有滇王。汉诛西南夷,国多灭矣,唯滇复为宠王。”行笔至此,司马迁不由得感叹:“楚之先岂有天禄哉?”

说到普洱茶,也令人有同样的慨叹:“滇之茶岂有天禄哉?”大凡茶叶皆有一难:不易保存,逾年则败。别的茶种皆贵在新,唯独普洱茶越陈越香,被誉为“可入口的古董”。

普洱茶是茶马古道的精魂,似乎天生为茶马古道而造就。它的制作原料为云南大叶种茶树鲜叶,其得天独厚的自然地理条件,独特的大叶种茶树,形成了茶多酚含量丰富、鞣酸含量高、利于化食,且茶味浓郁甘醇、耐煮耐泡的特点。是制作藏族酥油茶和蒙古族、维吾尔族奶茶的上好茶品,最能满足藏、蒙、维等民族的需要。普洱茶的制作工序颇为特殊,鲜叶经过杀青、揉捻、干燥成为生散茶后,还要进一步蒸压成普洱沱茶、普洱砖茶、七子饼茶、小饼茶等紧压茶,大小重量有一定规范,便于马帮装卸和长途跋涉。

因为茶马古道颠沛迢遥,极尽艰辛,马帮有时一年只能走一趟,茶叶的保存就显得至关重要。紧压茶密度大,防潮防晒性能好,便于运输和储藏,是远征的茶马古道对茶叶的基本要求。由于普洱茶在马背上长时间颠簸,沿途时而低谷盆地,时而高原雪峰,海拔由河谷地带的50米到高山险峰的5000多米变化不等,气候更是波诡云谲,一会儿风吹日晒,一会儿雨淋雪飘。在堆存放和运输过程中,普洱生茶在空气中水分及温度的作用下开始缓慢发酵,经过一定时间自然发酵后的普洱生茶转变成为普洱熟茶。这种自然发酵被称为“自然后发酵”。经过后发酵的茶,汤色红浓明亮,香气独特陈香,滋味醇厚回甘,且时间越长,质量越好,这和非后发酵的茶叶形成根本区别,也成为普洱茶独特的工艺标志。从此,远征马帮不再担心崇山峻岭中茶叶变质的问题。紧压与后发酵,这是普洱茶在茶马古道上翻山越岭的奥秘。

普洱茶特殊的制作原料——云南大叶种茶树,生长在现今云南普洱、临沧和西双版纳一带。唐朝咸通四年(863),樊绰《云南志》(卷七)载:“茶出银生城界诸山,散收无采造法。蒙舍蛮以椒姜桂和烹而饮之。”

蒙舍蛮在巍山。银生城即今普洱景东,为南诏七节度之一银生节度治所。银生节度管辖南诏南部地区,包括今普洱市、西双版纳傣族自治州、缅甸景栋、老挝北部、越南莱州等地,银生诸山即在这一片地区。这里独特的海拔、纬度和气候构成了一种独特的茶叶生长环境,分布着中国最古老的茶树。

南宋李石《续博物志》(卷七)亦载:“茶出银生诸山。采无时,杂椒姜烹而饮之。”可见,银生诸山所产茶即银生茶。

到了明朝,开始出现“普茶”一词。谢肇淛(1567~1624)《滇畧》卷三载:“滇苦无茗,非其地不产也,土人不得采取制造之方,即成而不知烹瀹之节,犹无茗也。昆明之泰华,其雷声初动者,色香不下松萝,但揉不匀细耳?苍感通寺之产过之值亦不廉,士庶所用皆普茶也。”

(明)李元阳(1497~1580)《万历云南通志》(卷一六“羁縻”之“贡象道路”)出现“普耳”一词,特别提到普耳产茶:“下路由景东历赭乐甸行一日至镇沅府,又行二日始达车里宣慰使司之界,行二日至车里之普耳。此处产茶,一山耸秀,名光山,有车里一头目居之。”

(明)方以智(1611~1671)《物理小识》崇祯癸未年(1643)首次提到普洱茶:“普洱茶蒸之成团,西番市之,最能化食。”

“普洱茶”最早指普洱县(今宁洱)一带的茶。由于银生诸山气候、海拔、土壤特殊条件,各茶山的普洱茶均为藏人所好,后来银生诸山的茶也汇集到普洱县制作。再其后,银生诸茶山也开始制作普洱茶。清雍正七年(1729),置普洱府,乾隆三十五年(1770),普洱府辖普洱县、思茅厅、他郎厅、威远厅及车里宣慰司,辖境约今云南省普洱市、西双版纳傣族自治州及老挝部分地区。一时茶业四起,一派繁荣。其时,檀萃《滇海虞衡志》载:“普茶,名重于天下,此滇之所以为产而资利赖者也。入山作茶者数十万人,茶客收买,运于各处,每盈路,可谓大钱量矣。”

(清)阮福《普洱茶记》:“普洱茶名遍天下。味最酽,京师尤重之。”至此,普洱茶已名遍天下,享有贡茶之誉。

据易武“车顺号”茶庄记载,清道光年间,车顺来精选春茶入贡,得道光帝赐“瑞贡天朝”匾,封其为“例贡进士”,并赞其贡茶曰:“汤清纯,味厚酽,回甘久,沁心脾,真乃茗中瑞品也(余少剑,2012:143)。”

后来,普洱茶的命运与国运的兴衰一起同沉共浮。鸦片战争之后,国势衰微,印锡茶叶兴起,占领国际市场,普洱茶一度萧条。日本侵华,战火蔓延至滇缅一带,云南茶叶市场全面萎缩,普洱茶自亦未能幸免。

中华人民共和国成立后,普洱茶渐渐得以复兴。1951年,建立了云南省茶叶科研机构。1973年以后,普洱茶人工后发酵的工艺已经相当成熟,生产地开始扩展到四川、广东、湖南等地。2003年3月,云南省标准计量局公布了普洱茶的定义:“普洱茶是以云南省一定区域内的云南大叶种晒青毛茶为原料,经过后发酵加工而成的散茶和紧压茶。”2008年5月13日,普洱茶已被国家质检总局批准实施地理标志产品予以保护。

2.银生诸茶山——滇藏茶马古道延伸的奥秘

普洱茶,这枝绽放在茶马古道上的奇葩,因其“为藏所好”,令“藏族古宗商人,跋涉河山,露宿旷野,为滇茶不远万里而来”。那么,吐蕃于何时开始饮用普洱茶?

(南宋)李石续《博物志》认为“茶出银生诸山,西番之用普茶,已自唐时”。当代学者根据松赞干布于唐太宗贞观十二年(638)吞并过南诏,另一吐蕃王都松芒布杰亦于周武后长安三年(703)亲征南诏,并于次年(704)冬在洱海地区被杀等史料,认为“吐蕃人喝滇茶及滇茶文化在吐蕃的传播,不晚于7世纪” (王明达,2012)。

(清)谭方之《滇茶藏销》:“滇茶为藏所好,以积成习……是以紧茶一物,不仅为一种商品,可称为滇藏间经济上之重要联系,抑且有政治联系意义。概藏人之于茶也,非如内地之为一种嗜品或逸兴物,而为日常生活上所必需,大有‘一日无茶则滞……三日无茶则病’之概。自拉萨而阿墩子,以致滇西北丽江转思茅,越重山,过万水,历数月络绎不断于途中者,即此故也。”

思茅即今普洱市府所在,所以滇茶主要指普洱一带的茶,源自银生府所管辖的主要茶山。银生诸山分布着世界上规模最大、年代最久远的古茶树林。

《滇海虞衡志》载:“普茶名重于天下,出普洱所属六茶山,一曰攸乐、二曰革登、三曰倚邦、四曰莽枝、五曰蛮砖、六曰慢撒。”

(清雍正)鄂尔泰等《云南通志》卷三:“六茶山:曰攸乐,即今同知治所,其东北二百二十里。曰莽芝,二百六十里,曰革登,三百四十里,曰蛮砖,三百六十五里。曰倚邦,五百二十里。曰漫撒,山势连属,复岭层峦皆多茶树。”

不言而喻,滇藏茶马古道翻山越岭伸向了古人称之为银生茶山的地带,是因为上苍把独特的云南大叶茶种赐给了“银生城界诸山”,由此形成了始于银生诸山,北上普洱、景东、巍山、洱海再入吐蕃的滇藏茶马古道。

根据樊绰《蛮书》的记录和我们实地考察的结果,可概括出三条重要的古道过银生诸山后入东南亚。从洱海下关南下,银生城(今景东)成为三条古道的岔路口。

第一条线路可称为银生东路,过墨江、江城,主干沿着哀牢山西侧往南行走。唐代《蛮书》卷六《云南城镇》:“银生城(今景东)在扑赕之南,去龙尾城(今下关)十日程,东南有通镫川(今墨江),又直南通河普川(今江城),又正南通羌浪川(今越南莱州),却是边海无人之境也。”

墨江,唐代归南诏国银生府,位于北回归线上。墨江碧溪古镇青石板路至今犹存。古镇是茶马古道上的重要驿站和枢纽,普洱茶叶、磨黑盐巴为古镇大宗商品。碧溪古镇往西北可去茶马古道滇藏线银生道主路,经镇沅、景东到大理洱海,再往西北入吐蕃地区。碧溪古镇往东北经过元江、新平、峨山到昆明滇池。碧溪古镇往东可去石屏进入茶马古道重要支线步头道,再去越南,也可经石屏继续往东连接滇桂古道。碧溪古镇往南可直接进入普洱和西双版纳诸茶山取茶。

从墨江往南,渡泗南江后入江城。江城是连接滇老古道和滇越古道的重镇,有“一县连三国”之称。城里多有越南人、老挝人来做茶、盐等生意,大多会汉语云南方言。江城往老挝的勐康口岸所在通道曾经是连接中老边境的茶马古道支线,现已经升级为国家一级口岸,列为普洱市对外开放的重要“桥头堡”。由于普洱茶运输的需要,近代开辟了一条从思茅往东南取道倚象镇到江城的路。一路有不少茶马古道遗迹。

第二条线路可称为银生西路,过临沧、澜沧再往东南亚。 唐代《蛮书》卷六《云南城镇》还提到:(银生城)东至送江川(今临沧),南至邛鹅川(今澜沧),又南至林记川,又东南至大银孔(今清迈),又南有婆罗门、波斯、阇婆(爪哇)、勃泥(加里曼丹)、昆仑(骠国南)数种外道交易之处,多诸珍宝,以黄金麝香为贵货。扑子、长鬃等数十种蛮。

著名的澜沧景迈山古茶园就在这条线上,景迈,傣语即新城。“景”指城,“迈”指新,定语在中心语后。从景迈山再往西有古道可去缅甸,景迈山大叶茶主要沿着几个方向传播:一条走银生古道进入普洱府,作为普洱茶的原料之一;一条顺南览河西侧过洛勐进入缅甸;一条经勐海、打洛进入缅甸。进入缅甸的茶都是绿茶形式,先到缅甸景栋集散地,再销往东南亚各国。

第三条线路可称为银生中路。这条道路经过普洱(今宁洱)、易武,为茶马古道银生道中最为繁荣的线路,是滇藏茶马古道银生道的主干道。唐代《蛮书》卷六《云南城镇》:“又开南城(今镇沅)在龙尾城南十一日程,管柳追和都督城,又威远城、奉逸城(今宁洱)、利润城(今易武),内有盐井一百来所。茫乃道(西双版纳)并黑齿(傣族)等类十部落皆属焉。陆路去永昌十日程,水路下弥臣国三十日程。南至南海,去昆仑三日程。中间又管模迦罗、干泥、礼强子等族类五部落。”

这条线路分布在银生诸山上的中部。据方国瑜考证,唐代南诏国的银生城在景东,奉逸城即元代的步日部,明代的普洱城,今为宁洱。《普洱音义考》从语音演变的角度作了补证。

磨黑古镇为银生中路重镇。古镇位于宁洱县东北,以把边江与墨江为邻,有“滇南盐都”之称,是滇南茶盐贸易的中心,至今保留着古老的盐井。马帮从磨黑往西南行一日到普洱古城(今宁洱)。普洱古城为整个银生茶马古道第一重镇。普洱有好茶山,更因为汇集银生诸山各路普洱茶而驰名中外。普洱古城有数段古茶马古道遗址保留至今。宁洱镇民主村茶庵圹“茶马古道遗址”保存最好,为山石古道,长约两公里。2007年成立普洱市级市,治所在思茅。

从普洱古城(宁洱)再往南即到思茅区(今普洱市治所)。思茅宋代称“思摩”,处在银生茶马古道的枢纽位置,是茶的聚集地,来自江城、西双版纳、澜沧的几路茶叶多汇集在思茅,然后北上进入普洱(宁洱)。思茅周围保留了较多的茶马古道遗迹。

从普洱古镇再在往南即到易武,曾经是茶马古道上的重镇。易武在唐代为南诏银生节度管辖下的利润城。易武茶山盛产大叶茶,近代因制作“七子饼茶”而驰名中外。清初,石屏人在易武扩展茶园,兴建茶庄茶号,茶叶贸易异常繁华。乾隆初年,易武石屏人又开始生产七子饼茶。七子饼茶是一种紧压圆茶,即将晒青毛茶经蒸压定型做成规格一致的饼状,七饼一筒,取多子多福之意,故名。易武石屏会馆关帝庙附近有立于清道光十八年(1838)的“茶案碑”,又称“断案碑”。记述了茶税争端的案子。石碑是易武茶业兴隆的重要见证。

易武有多条茶马古道去思茅、普洱(宁洱),其中两条最为著名。较古老的一条先西行,经基诺山,然后北上勐养、普文去思茅、普洱。清道光年间茶商又出资修建了直接北上的茶马古道,经倚邦(今属象明乡)去思茅、普洱。从易武往南经勐腊磨憨镇,有茶马古道去老挝、越南。1992年,磨憨被国务院批准为国家一类口岸。易武周边至今保留了多处青石板茶马古道遗迹。

易武往西即到西双版纳,为黑齿(傣族)聚集中心。在唐代为南诏国茫乃道,有水路通南海。贺开古茶山是西双版纳面积最大的古老茶山之一,茶山位于勐海县东南部勐混乡,怒江山脉南延余脉部,北连著名的南糯山茶区。

可以毫不夸张地说,银生诸茶山是滇藏茶马古道的魂与源。滇藏茶马古道因为伸向银生诸茶山而有了巨大的生命力,银生诸茶山的马帮也从此络绎不绝,一派繁荣。银生诸山由此形成了三条银生古道,使滇藏茶马古道得以继续往东南亚延伸。银生茶也因为滇藏茶马古道的繁荣而发展成驰名中外的普洱茶。滇藏茶马古道的繁荣也激活了云南周边的古道,特别重要的有云南去广西的滇桂古道、云南去老挝的滇老古道、云南去越南的步头道、云南去四川的五尺道、云南去贵州的滇黔道和云南去缅甸印度的博南道。这些被激活的古道极大地推动了中国西南和东南亚的联系,对西南和东南亚交通的开发起了重要作用。

茶马古道滇藏道的繁荣推动了普洱茶的发展,普洱茶工艺日益成熟。普洱茶越陈越香,名声不胫而走,清代更是远销海内外,被朝廷列为贡茶,普洱茶往朝廷的茶马古道贡茶之路开始形成。贡茶之路从普洱往东北走,过墨江、元江、玉溪到滇池,从昆明分两路,一路继续北上过昭通盐津五尺道去京城,一路往东过曲靖、经贵州去京城。朝廷对贡茶之路的专门管理经营又推动了滇藏茶马古道的繁荣。

六、结语

茶与古道相互依存,相得益彰。茶马古道因茶而得以兴起和延续,茶又因古道而得以发展和传播,这不能不说是茶文化传播历史上的一个独特现象。

茶马古道是一种古老而又具有延续性的文化传播方式,这一传播方式复杂而又立体:浅表的层次是商品贸易活动;较深的层次是建筑及生活习惯的互渗;更为深隐的层次是语言和宗教信仰的相互影响。茶马古道这一植根于人性深处的古老传播方式,曾给它所经过的村落和城市带来经济的繁荣和文化的交融与互渗。

此外,茶文化的传播还有向日本的东渐和向欧洲的西行。无一例外的是,茶在其所到之处都扮演了重要的文化角色。茶,这位中国文化特殊的承载者与传播者,就这样穿越了几千年的时间长河,翻越了最高的世界屋脊,漂洋过海,历尽艰辛,把茶文化播撒到世界的每一个地方,成为世界第一饮料。正如《茶史正源》(Victor H.Mair,Erling Hoh,2009)一书所言:“历千百年来,茶叶——或激发艺术的灵感,或增进禅佛的体悟,或扮演催生世界贸易的有功之臣,或触发改变人类进程的伟大事件。……自古以来,没有任何饮料像茶一样,如此深入地融进人们的日常生活,悄然改变着各方的习俗;其关涉的人员之广,影响的方式之多,前所未及。”

茶,这位沟通和连接人类心灵的和平使者,颠覆了那个古老而陈腐的格言:“东方是东方,西方还是西方;二者彼此隔绝,永不谋面(余少剑,2012)。”

生长于山地的几片茶叶,在连接着山地的古道上流动传播,千百年以降,竟然成为打通民族隔膜,连接东西方不同国家和地域的重要文化传播纽带,这不能不说是文化传播史上的一个奇迹。因此,在今天一带一路新的战略背景下,进一步深入研究茶马古道,挖掘其深蕴的文化意义,激活历史的血脉,促进与西亚、南亚、东南亚,甚至与世界的协调创新和开放共享,有着极其重大的现实意义。

[参考文献]

[1] 木霁弘,陈保亚,李旭,等.1992.滇藏川“大三角”文化探秘[M]. 昆明:云南大学出版社.

[2] (唐)陆羽.2011.茶经[M]. 杭州:浙江古籍出版社.

[3] 木霁弘.2001.茶马古道考察纪实[M]. 昆明:云南教育出版社.

[4] 木霁弘.2003.《滇藏川“大三角”文化探秘》再版后记[M]. 昆明:云南大学出版社.

[5] 王明达.2012.藏人喝滇茶溯源[A].王明达. 茶马古道论文选[M]. 昆明:云南人民出版社.

[6] 陈保亚.2004.论茶马古道的起源[J]. 思想战线.(4).

[7] 陈保亚.2005.茶马古道:横跨世界屋脊的文化传播纽带[J].科学中国人. (12).

[8] 陈保亚.2010.茶马古道:世界屋脊的终极追求[J]. 科学中国人. (6).

[9] 陈保亚,彭玉娟, 等.2012.走进银生诸茶山:探索滇藏茶马古道延伸的奥秘[J].科学中国人.(12).

[10] 邓前程.2005.从自由互市到政府控驭:唐、宋、明时期汉藏茶马贸易的功能变异[J].思想战线.(3).

[11] 彭玉娟,尹雯.2012.茶马古道:文化线路的经典案例[J].云南社会科学.(2).

[12] 余少剑.2012.茶马古道的现状调查与分析——以西双版纳为例[A].王明达.茶马古道论文选[M]. 昆明:云南人民出版社.

[作者简介]

彭玉娟(1965~),女,云南威信人,云南财经大学传媒学院副教授。邱健(1986~),男,云南昆明人,云南大学人文学院在读博士研究生。昌邦(1986~),男,云南昆明人,云南勐海润昌茶厂。

原载于《广西民族大学学报(哲学社会科学版)》2016年第5期。

注:信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

我国地域辽阔,人口众多,民族众多,自古以来就有以茶待客、以茶会友等风俗。自古代流传下来的饮茶习俗至今依然可见,形成独特的茶文化。各地饮茶的风俗习惯大体可分为:一、讲究清饮法(即追求茶之原味)的饮茶风习。二、讲究调饮法(即茶汤中加以佐料)的饮茶风习。三、品饮时讲究环境的多重享受。饮茶时,欣赏诗词书画、歌舞戏曲并配以点心、佐料。

潮汕啜乌龙

流行于福建南部,广东潮州、汕头一带。乌龙茶的茶具用紫砂小杯小壶,色泽古朴清一,崇尚古色古香,人称“烹茶四宝”。品饮前要进洗、烫、冲、刮、盖、注等程式。饮用时先闻香、后辨味、小口品啜。

杭州品龙井

沏龙井茶的水以80°C左右为宜。茶杯最好选用白瓷杯或玻璃杯。水以山泉水为好。品茶时先欣赏茶叶在杯中的姿态。将杯沿凑近鼻端,嗅茶的香气,然后细细品味。正如陆次云曰:“龙井茶真者,甘香如兰,幽而不冽,啜之淡然,似乎无味。饮过后,觉有一种太和之气,弥沦于齿颊之间,此无味之味,乃至味也。”

广州吃早茶

吃早茶多见于我国大中城市,尤其广州,人们最喜坐茶楼,吃早茶。早在清代同治、光绪年间,广州的“二厘馆”(即每客茶价二厘钱)茶楼就已普遍存在。上“二厘馆”的茶客大多为劳动大众,他们在早晨上工之前,在“二厘馆”里泡上一壶茶,要上两件点心,作为早餐。名曰“一盅两件”。广州茶楼一日早、中、晚三市,尤以早茶为最盛,因此名谓“吃早茶”。

北京大碗茶

大碗茶的风尚,在车船码头、大道两旁、车间工地、田间劳作等处,屡见不鲜。这种习俗,在我国北方最为风行。煎茶大碗喝,可谓是汉族的一种古茶风。因此,自古以来,卖大碗茶亦列为中国的三百六十行之一。这种清茶一碗,大碗饮喝的方式,虽然比较粗犷,甚至颇有些“野味”,但它听凭自然,无需楼、堂、馆、所,摆设简便,只需一张简单的桌子、几条农家式的凳子和若干只粗瓷碗即可。所以,它多以茶摊、茶亭的方式出现,主要供过路行人解渴小憩之用。由于这种喝大碗清茶的方式,贴近民众生活,人们需要它,因此,即使在生活不断改善和提高的今天,大碗茶仍然受到人们的欢迎与称道。

成都盖碗茶

盖碗茶盛于清代,如今,在四川成都、云南昆明等地,已成为当地茶楼、茶馆等饮茶场所的一种传统饮茶方法,一般家庭待客,也常用此法饮茶。“盖碗茶”,是成都最先发明并独具特色。所谓“盖碗茶”,包括茶盖、茶碗、茶船子三部分,故称盖碗或三炮台。茶船子,又叫茶舟,即承受茶碗的茶托子。相传是唐代德宗建中年间(780-783)由西川节度使崔宁之女在成都发明的。因为原来的茶杯没有衬底,常常烫着手指,于是崔宁之子就巧思发明了木盘子来承托茶杯。为了防止喝茶时杯易倾倒,她又设法用蜡将木盘中央环上一圈,使杯子便于固定。这便是最早的茶船。后来茶船改用漆环来代替蜡环,人人称便。到后世环底做得越来越新颖,形状百态,有如环底杯。一种独特的茶船文化,也叫盖碗茶文化,就在成都地区诞生了。这种特有的饮茶方式逐步由点巴蜀向四周地区浸润发展,后世就遍及于整个南方。

维吾尔族的奶茶与香茶

新疆的北疆(天山以北地区)主要以加牛奶的奶茶为主;南疆(天山以南地区)主要以加香料的香茶为主,但不管奶茶和香茶,用的都是茯砖茶。北疆的奶茶是当地牧民的必备物品,通常在牧民的帐篷中间会悬挂着一把铝制茶壶,壶底正对着终日燃烧的火炉,这样热气腾腾的奶茶就随时可以取饮了。做奶茶的方法并不复杂,通常先将茯砖茶敲成小块,然后抓一把放入盛水八分满的茶壶内,将其放在煤炉上烹煮,直到沸腾4〜5分钟后,加上一碗牛奶或是几个奶疙瘩和适量的盐巴,再让其沸腾5分钟,一壶香喷喷、热乎乎、咸滋滋的奶茶到这里就算是制作好了。南疆维吾尔族煮香茶时,通常是用一把铜质长颈茶壶或是陶质、搪瓷、铝制长颈壶,为了防止倒茶时茶渣、香料混人茶汤,在壶嘴上往往套有一个网状的过滤器。通常制作香茶时,应该先把茯砖茶敲成小块状。同时,在长颈壶内加水七、八分满加热,当水刚沸腾的时候,就抓一把碎块砖茶放入壶中,当水再次沸腾大约5分钟时,则要将预先准备的桂皮、 姜、胡椒等细末香料,放进煮沸的茶水中,经过轻轻搅拌,过3〜5分钟就可以饮用了。

藏族的酥油茶

西藏有“世界屋脊”之称,这里地势高亢,空气稀薄,气候干旱、寒冷,当地百姓大多信奉喇嘛教,以放牧和种旱地作物为主,蔬菜瓜果很少,常年以奶肉、糌粑为主要食物。“其腥肉之食,非茶不消,青稞之热,非茶不解”,茶叶是当地人民维生素营养补充的主要来源,成了不可缺少的生活食品。那么藏族的酥油茶是在茶汤中加入酥油等原料,再经特殊方法加工而成的茶。由于酥油茶是一种以茶为主料的多种原料混合而成的液体,所以滋味多样,喝起来涩中带甘,咸里透香,既可暖身,又能增加抗寒能力,对于藏族人民来说有着比其他民族更为重要的作用。喝酥油茶很讲究礼节,客人来访,主人都会奉上糌粑,这是一种用炒熟的青稞粉和茶汁调制成的粉糊,也有捏成团子状的,再递上一只茶碗,按辈分大小逐个倒满酥油茶。在婚嫁中,藏族人视茶为珍品,其象征着美满的婚姻。

蒙古族的咸奶茶

与新疆、西藏的牧民一样,蒙古族人民喜欢喝与牛奶、盐巴一道煮沸而成的咸奶茶。茶品多用青砖茶和黑砖茶,用铁锅烹煮。在烹煮过程中加入牛奶,而注重“器、茶、奶、盐、温”五者的协调,蒙古人习惯于“三茶一饭”,每天清晨,主妇们都会先煮好一锅咸奶茶,供全家人整天饮用。

傣族、拉祜族的竹筒香茶

竹筒香茶的傣语叫“腊跺”,拉祜语叫“瓦结那”,是傣族人民和拉祜族独有的一种茶饮料。傣族世代生活在热带、亚热带气候的肥美富饶的坝子,主要聚居在云南西双版纳,德宏两自治州和耿马、孟连两自治县,人口80余万人,是一个能歌善舞的民族。汉代史载的“滇越”,“掸”就是傣族的先民。唐代史称“金齿”、“银齿”、“黑齿”、“白衣”,宋代沿称“金齿”、“白衣”,元、明写作“白夷”,清代以来称为“摆夷”。拉祜族是分布在云南澜沧、孟连、耿马、沧源、勐海、西盟等边境县的山区民族之一。“拉祜”是一种用特殊方法烤虎肉吃的意思。拉祜语称虎为“拉”,称在火边把肉拷到发香的程度为“祜”因此,拉祜族被称为“猎虎的民族”,人口约30万。

竹香茶因原料细嫩,又名“姑娘茶”,产于西双版纳傣族自治州的勐海县。竹筒香茶的制法有两种:一是采摘细嫩的一芽二三叶,经杀青、揉捻、装入嫩甜竹筒内;另一种方法是将毛尖与糯米一起蒸,茶叶软化后倒入竹筒内。茶叶因此具有竹香、米香、茶香三味。

傈僳族的雷响茶

傈傈族有近50万人,主要聚居于云南省怒江傈僳族自治州,喝雷响茶是傈僳族的风尚。雷响茶是酥油茶的一种,先用一个能煨750克水的大瓦罐将水煨开,再把饼茶放在小瓦罐里烤香,然后将大瓦罐里的开水加入小瓦罐熬茶。熬5分钟后,滤出茶叶渣,将茶汁倒入酥油筒内,倒入两三罐茶汁后加入酥油,再加事先炒熟、碾碎的核桃仁、花生米、盐巴或糖、鸡蛋等。最后将事先烧红的鹅卵石放入酥油筒内,使筒内茶汁“哧哧”作响,犹如雷响一般。响声过后马上使劲用木杵上下抽打,使酥油成为雾状,均匀溶于茶汁中。打好后倒出,趁热饮用。这样饮用能增进茶汁的香味和浓度。

布朗族的酸茶

布朗族是“濮人”的后裔,约有6万人,主要聚居在云南勐海县的布朗山,以及西定和巴达等山区。镇康、双江、临沧、景东、澜沧、墨江等县也有部分散居和杂居,多居住在海拔1500米以上的高山地带,他们习惯常年吃酸茶。酸茶的制茶时间一般在五六月份。高温高湿的夏茶季节,将采下的幼嫩鲜叶煮熟,放在阴暗处10余日让它发霉,然后装入竹筒内再埋入土中,经月余即可取出食用。酸茶吃时是放在口中嚼细咽下,它可以帮助消化和解渴。这是布朗族供自食或互相馈赠的礼物。

白族的三道茶和响雷茶

白族散居在我国西南地区,主要分布在云南省大理白族自治州,是一个十分好客的民族。白族人家,不论在逢年过节,生辰寿诞,男婚女嫁等喜庆日子里,还是在亲朋好友登门造访之际,主人都会以一苦二甜三回味”的三道茶款待宾客。三道茶,白语叫“绍道亮”,是白族待客的一种风尚。

土家族的擂茶

土家族主要居住在川、黔、湘、鄂四省交界的武陵山区一带。擂茶,又名三生汤。此名的由来,说法其一:是因为擂茶是用生叶(指茶树上新鲜的幼嫩芽叶)生姜和生米等三种生原料加水烹煮而成,故而得名。

苗族和侗族的油茶

在桂北、湘南交界地区和贵州黔东南地区,聚居着许多侗、苗、瑶兄弟民族,他们与汉、壮、回、水等民族世代相处,十分热情好客。住在这里的人们,虽然衣、食、住、行等风俗习惯有别,但家家都喜欢打油茶,人人喝油茶。特别是喜庆节日,或亲朋贵宾登门时,他们更是以打法讲究、佐料精选的油茶款待客人。打油茶形式多种多样,内容际上是“做”的意思,一般经过四道程序,首先是点茶,打油茶用的茶通常有两种:一是专门烘妙的末茶,二是选用茶树上的幼嫩芽叶,具体要根据茶树生长季节和各人的口味爱好而定,其次是作料。打油茶用的作料,除茶叶和米花外,还有鱼、肉、芝麻、花生、葱、姜等和食油(通常用茶油)。三是煮茶,先生火,待锅底烧热时,放油人锅,等油面冒青烟时,立即向锅内倒入茶叶,并用锅铲不断翻炒,当茶叶发出清香时,再加上芝麻、花生米、生姜之类。少顷,放水加盖,煮沸3~5分钟,待茶汤快要起锅时撒一把葱姜。这时,才算把又鲜、又香、又爽,却又不失茶味的油茶打好了。按照当地风俗,客人喝油茶,一般不少于三碗,这叫“三碗不见外”。

回族的罐罐茶

回族主要居住在我国的大西北,特别在甘肃、宁夏,青海三省(区)最为集中,由于这里地处高原,气候寒冷,蔬菜供应困难,奶制品是当地的主要食品之一,而茶叶中存在的大量维生素类物质,正好可以补充蔬菜的不足。茶叶中存在的大量多酚类物质,又正好有助于去除油腻,帮助消化。罐罐茶通常以中下等炒青绿茶为原料,经加水熬煮而成,所以,煮罐罐茶,又称熬罐罐茶。熬煮罐罐茶的茶具,表面看来,简陋粗糙。煮茶用的罐子,高不足10厘米,口径不到5厘米,腹部稍大些,直径也不超过7厘米,罐子的质地,是用土陶烧制而成。犹如一只缩小了的粗陶坛钵。熬煮罐罐茶的方法比较简单,与煎中药大致相仿。煮茶时,先在土陶罐子中盛上半罐水,然后将罐子放在小火炉上,一且到罐内水沸腾时,放入茶叶5到8克,边煮边拌,使茶、水相融,茶汁充分浸出,2到3分钟后,再向罐内加水八成满,直到茶水再次沸腾,罐罐茶才算熬煮好了。由于罐罐茶的用茶量大,又是经熬煮而成的,茶汁甚浓,一般不惯于喝罐罐茶的人,会感到又苦又涩。好在喝罐罐茶的杯子容量很小,不可能如同喝大碗茶一般,大口大口地喝下去。但对长期生活在那里的人们来说,早已习惯成自然了,一般在上午上班前和下午下班后,少不了得喝上几杯罐罐茶。他们认为:“只有喝罐罐茶才过瘾。”还说:“喝罐罐茶有四大好处:提精神、助消化、去病魔、保健康。”其实这种喝罐罐茶习惯的形成,与当地的人文地理、生活环境是相联系的。