(《吃茶去》杂志)说起茶,中国人最不陌生了。因为茶的发源地就在中国,唐代陆羽《茶经》云:“茶者,发乎神农氏,起于鲁周公”。在中国,从古至今,不管南方人还是北方人,不管是男人还是女人,不管是雅士还是俗人,几乎都有喝茶的经历。

我是一介俗人,也喜欢喝点茶,但日常生活中却并未养成长期喝茶的习惯,对于喝茶也从不讲究,对于茶文化的研究也不多。但对于茶,我却有自己的话要说。

茶在中国被誉为“国饮”。中国茶的品种很多,喜欢喝茶的也人很多,但是各茶入各眼,每个人对茶的品种和喜好程度也不同,对茶的感受也就各异了。中国的茶文化源远流长,博大精深。关于茶的典籍、文献及著述也是汗牛充栋,无以计数。

与粮食一样,茶来自于一种植物,是大自然的造化,是天地之间的精华。但茶与粮食却有大不同。粮食供人一日的三餐,可以裹腹,可以延续生命。茶对于人来说,似乎可有可无,不喝茶人照样能活下去,但光喝茶不吃粮食那是万万不行的。话虽如此,但对于中国人来说,茶是日常生活所必需的东西。吃了粮食,人的肚子不饿,心里不慌,但总觉得缺点什么。有了茶,人的生活才多了一分悠闲和优雅;喝了茶,人体也多了一些健康。宋代吴自牧《梦粱录·鲞铺》中说:“盖人家每日不可阙者,柴米油盐酱醋茶。” 元代武汉臣《玉壶春》第一折写道:“早晨起来七件事,柴米油盐酱醋茶。”

在中国,不管家穷家富,家家都有人在喝茶,而且都以茶来招待客人。你不管去谁家里,坐下来之后,主人就先给你沏上一杯茶喝上,然后才开始说事。这是中国的人情风俗,几千年来皆是如此。有些人,不但在自家里喝茶,在别人家里喝茶,而且会邀上朋友专门去茶楼里喝茶,甚至还把茶叶作为礼品送人。由此可见,喝茶对于中国人来说确实是一种日常的生活习惯。

喝什么茶叶?用什么泡茶?用什么盛茶?如何煮茶?如何沏茶?如何喝茶?这些在中国讲究甚多,人们称之为“茶道”。茶道起源于中国,但被日本人发挥到了极致。

中国的古人喝茶是特别讲究的,但到了当代,除了一些所谓的名流、雅士之外,一般人似乎对喝茶并不怎么讲究了。富人、名士有他们的喝法,穷人、俗客有他们的喝法。富人、名士喜欢喝的是名贵的茶;穷人、俗客就喝普通的茶。富人、名士用山泉水泡茶,穷人、俗客就用井水、自来水泡茶。富人、名士用名贵的玉器、瓷器杯子喝茶;穷人、俗客用粗瓷碗、玻璃杯、搪瓷缸甚至一次性纸杯喝茶。富人、名士慢条斯理地一小口、一小口地呷;穷人、俗客就大口大口地饮。不管怎么喝,大家喝到嘴里的都是茶,其它无关紧要。

“杯中乾坤大,茶里日月长。”茶看似一个很简单的物什,但内涵却是很深远的。喝茶的人很多,但大家对于茶的品味、感受、理解、认识却是大不一样的。有些人喝茶,喝的是品位、情趣、意境、文化或者更多的东西;有些人喝茶喝的只是茶的味道,有些人喝茶喝的是它的保健功效,更多人的可能只是把它当作一种解渴的饮品。《红楼梦》第四十一回中,妙玉有一段嬉笑贾宝玉喝茶的言论:“一杯是品茶,二杯就成了解渴的蠢猪了,三杯可就是饮牛、饮骡子了”。我认为,妙玉的调侃之语虽然不无道理,但不能就说怎么喝茶就高雅,怎么喝茶就低俗或者愚蠢。因为,茶本来就是一种解渴的东西,所谓的其它东西是后人附加上去的,并不是一种客观的存在。

在我这三十多年的生活中,也有过一些喝茶的经历和感受。

我的家乡在关中的西府。我们那里从不产茶,但是乡民却一直有着喝茶的习惯。不管男女老少都能喝茶,但以老汉居多。记得我小时候,我们那里的老汉喝的最多的是那种形状类似小窝窝头的圆坨坨茶,对于品牌和品种似乎没什么讲究。老汉们常把圆坨坨茶掰上一小块放在搪瓷缸里,然后倒上开水,放在火炉上熬,等水沸腾之后,茶液颜色变成黑青色之后才算是熬好了。然后,他们把熬好的茶水倒在另外一个搪瓷缸里喝,喝完了再继续熬。谁家要过红白喜事时,大门口席棚下的礼桌旁总有人专门在熬茶,供那些前来看秦腔戏的老汉们喝。我小时候曾经几次喝过那种熬过的茶,口味酽浓苦涩,简直难以下咽,但是过一会之后嘴里会泛出一丝丝甜味儿。常喝熬茶的老人,大都牙齿黑黄,样子很是难看。我当时想不通,熬茶这么难喝,为什么老汉们还这么爱喝?有些老汉就告诉我:熬的茶喝着劲大,提神解乏。后来,随着生活阅历的增加,我想这是庄稼人的苦中作乐,他们习惯了苦,能从苦中品出甜来吧。

我父亲是一个爱喝茶的人,不过他一般喝的是泡茶,泡的大多是茉莉花茶。泡茶的味道有一丝淡淡的清香和甜味。我上小学到初中的那几年,几乎每天跟着父亲喝茶。刚开始,父亲不让我喝,说是碎娃喝茶不好,喝多了晚上会睡不着觉。父亲喝茶的时候,我会给茶杯盖里倒一点抿上几口,慢慢也就养成了喝茶的习惯。父亲的茶基本上都是我给泡的,父亲见我勤快,也喜欢喝茶,慢慢也就不再说我了。后来,我给他泡茶的时候,也会顺便给自己也泡上一杯。父亲就常说我小小年纪竟成了一个“水烟客”(西府方言,意思是说能爱喝茶抽烟)。实际上,那时我只爱喝茶,不会抽烟,更不敢在大人面前抽烟。直到我上了高中之后,开始长期在学校寄宿,慢慢地和父亲相处得少了,也就再很少喝茶了。

参加工作后,我一个人很少有闲情逸致去喝茶、品茶,也几乎没有买过茶叶。七八年前,曾有人送过我一套茶具,我就打开看过一次,然后放在房子的角落里再没动过,红木外盒上已然落满了一层灰尘。有几次喝茶,是和同事、朋友去的茶楼,当然喝茶不是主要目的,主要是聊天说事,图得是一个环境的幽雅清净罢了。尽管在茶楼里我喝过不少名茶,什么安溪铁观音、洞庭碧螺春、西湖龙井、信阳毛尖、云南普洱等等,但是说实话,对于我这样一个俗人来说,好像喝什么茶都似乎没有多大区别。关于茶的品种、分类、口味及制作工艺等,我也一直没有好好研究过,也很少和别人去谈茶。在我看来,只要是茶,都是好的,不在于喝什么茶,也不在于怎么喝。去茶楼喝茶,对于我而言是一种应酬,算是附庸风雅吧。

让我记忆犹新的是2009年的初春去长安县一个朋友家里喝茶。去朋友家喝茶之前的半个月,有一次我与一个同事喝冰啤喝出了点胃病,吃了几大把的胃药都未见效。到朋友家里后,人家给我倒了一杯绿茶,我们边喝边聊。可是,不知怎么回事,茶喝得越多,我的胃部就越是胀痛。我终于坐不住了,就问朋友家里有没有胃药。他说没有,又问我怎么回事。我就说明了原由。他笑了笑说,不着急,我给你换一壶红茶喝喝看。我忍着胃痛说,再喝茶我估计就该躺医院了。他说,看来你不懂茶啊,红茶有养胃之功效呢,你先喝一杯再说。没一会功夫,一壶红茶就泡好了。他先给我倒了一小杯。我迫不及待呷了几口,很快就把一杯红茶喝完了,然后又连续喝了好几杯。几杯红茶下肚之后,胃痛果然很快就减轻了许多,半个小时后,我感觉自己跟正常人几乎没什么两样了。我们又继续坐在客厅里高谈阔论起来。临走时,我对朋友表示感谢。他说:“你以后要好好研究一下茶,也要多喝茶呢,这是个好东西。但是你现在有胃病,尽量别喝绿茶,多喝点红茶,红茶养胃呢……”他正说着,就把自己的一罐红茶给我分装了半罐。我不好意思要,他硬塞在了我的背包里。回家之后,我坚持喝了一周多时间的红茶,胃就不再胀痛了,比吃药还管用。后来我还专门写了一篇文章《好友如茶》,对此事进行了记录。从那以后,我对茶有了新的认识,也开始慢慢关注起茶的文化来了。

茶确实是一个好东西。大量研究证实:茶叶确实含有与人体健康密切相关的生化成份,茶叶不仅具有提神清心、清热解暑、消食化痰、去腻减肥、清心除烦、解毒醒酒、生津止渴、降火明目、止痢除湿等药理作用,还对现代疾病,如辐射病、心脑血管病、癌症等疾病,有一定的药理功效。可见,茶叶的药理功效之多,作用之广,是其它饮料所无可替代的。适量饮茶,对人的身体有很大的益处,但也应注意喝茶的量和浓度。胃寒的人,不宜过多饮茶,特别是绿茶,过量会引起肠胃不适;神经衰弱者和患失眠症的人,睡眠以前不宜饮茶,更不能饮浓茶,否则会加重失眠症;服药的人不应该用茶水送服,以免降低药效;正在哺乳的妇女也要少饮茶,因为茶对乳汁有收敛作用。

茶作为一种著名的保健饮品,在中国,从古到今一直有人在喝,不但中国人喝,而且从我国西汉时就随着瓷器、丝绸出口到中亚、西亚和非洲、欧洲等国家。因此说,茶是古代中国南方人民对中国饮食文化的贡献,也是中国人民对世界饮食文化的贡献。

我这个西府俗人,以前有饮酒、抽烟的恶习,唯独对喝茶一直没有养成习惯。步入而立之年后,我发现饮酒、抽烟对身体的伤害越来越大,现在正想方设法逐渐戒除这些恶习。但人总得有些物质上的嗜好吧,不然生活过得也太寡淡了。于是,我就想到了喝茶。喝茶不仅能解渴生津、养生保健,还能陶冶性情,何乐而不为呢?

好了,不说了,我那里还有一罐“陕青”放了都一年多了,还没怎么动过呢,我现在就去泡一杯吧。

(摘自2013年第1期《吃茶去》杂志;作者:刘省平)

普洱茶作为云南进贡皇家的贡品之一,从周朝已经有记载,到清朝时甚至设有专门的部门——普洱府治,来为朝廷选择最佳的茶叶进贡,并成为皇家专用茶。

如今,普洱茶名声大噪,曾经作为皇家贡茶的几个茶区更是炙手可热,比如易武、倚邦等等。但还有这样一个地方,曾经也是作为皇家贡茶的产地之一,而如今却销声匿迹了。

它就是碧溪的“须立贡茶”,之所以说它销声匿迹,是因为如今能够找到关于它的资料非常的少,且大多数爱茶人并不知道这里。

本期昆仑说茶就为各位茶虫从这些资料中,为大家梳理介绍一下这个鲜为人知的皇家贡茶地。

有关碧溪“须立贡茶”的口头传说有很多,但经过上百年的流传,其中故事可能已经与真实状况相差甚远,这其中比较可靠的一个版本为:

一百多年前的清朝年间,云南普洱府管辖他郎抚彝厅。他郎抚彝厅有个碧朔城,碧朔城南面有座须立山。须立山上有几百棵大叶子茶树。云雾缭绕着这个小小的茶园,阳光雨露滋润着这个小小的茶山。每日里香飘山野,芬芳醉人。

须立山中有个须立寨,寨里有个哈尼人,人们都喊他王老哥,他是这茶山的主人。王老哥年纪有四十开外,有个老伴叫姿娴。老俩口和睦相亲。王老哥身强力壮,是耕田种地的好手。他每日清晨起床,约着老伴先上茶山,呼吸早晨的新鲜空气,为茶树松土施肥除草,使茶树越长越壮,茶叶越摘越发芽。

当地彝、汉、哈尼寨人无不对王老哥熟悉,经常来他家串门,他满腔热情地泡茶招待。客人们临行,他毫不吝惜地抓一把一芽两至三叶的‘瓦雀嘴’春茶尖送他们请家人品尝,自己却只吃老茶叶子。

想喝茶而来他家串门的人越来越多,他从不拒绝。有人说:”王老哥种的茶,老人喝了长精神,牙约喝了添力气,孕妇喝了好生产,约迷喝了更俏丽,小孩喝了能快长,病人喝了除疾病。“

这消息一传十十传百地传开了,王老哥的名声愈来愈大,一直传到了他郎抚彝厅,抚彝厅通判听了后,口水涎出了三尺长,便领着差人一大帮,坐着‘滑杆’浩浩荡荡地找到了王老哥的家门。

王老哥正在家里低头用功揉搓茶叶,听见门外喧哗声,抬头一看,原来是他郎官府豢养的一帮人马。王老哥不理不睬,继续揉搓他的茶。里长急了,凑近王老哥说:“他郎通判驾到,你还不起身迎接,还不快泡茶。在这儿装聋卖傻作甚?”

王老哥老伴姿娴是个机灵的婆娘,她生怕自己的汉子不吭不哈的态度惹是生非,招来横祸,便慌忙烧水泡茶。天天吃鸡鸭鱼蛋的通判啜了几口茶,顿觉甜进心窝,香进心坎,肥胖的身肢好象清掉了许多油腻,轻快多了。他边喝边赞赏道:”好茶,好茶,没有白跑一趟。“

通判得了须立产的茶,喜得合不拢嘴,乐得彻夜不眠,他想:这稀少的奇茶美味,奉敬上司普洱府尹,定有重赏。不几天,带着随从驮着茶叶到普洱府,孝敬顶头上司。

刚过把边江,这茶分外芳香,刚入普洱城,正在办理公案的普洱府尹,就闻到了沁人肺腑的芳香,也无心办理公案了,便嗅着香味刚到府门,只见他郎厅通判笑盈盈地走过来,后面还跟着马和吆马的随从和护兵。

府尹在通判的骡马身上闻了满鼻子喷香,顿觉精神振奋,询问:

通判即令马夫解开马驮将茶拿出来放在杯里,用滚烫的开水冲上,待一会儿,府尹慢慢地呷了一口,不禁叫绝:“好茶,真是稀有的好茶!”随着又说:“我到府多年,为何不知?”

“我也是闻夷人传说后,亲临产茶地,如数征了他来,立即启程赶着来奉献给您。”

他郎厅通判马驮须立茶献给普洱府尹,是为了讨好府尹,求升官发财。其实普洱府尹的心态也是一样,他对他郎厅通判送来的“须立茶”赞不绝口,心里谋着万里前程,于是不惜千辛万苦,路途遥远,日夜兼程把他郎厅的“须立茶”用马驮到云南巡抚衙门,向顶头上司献上了茶叶。

抚台呷着“须立茶“也不禁惊叹:“好茶,好茶,天下稀有的好茶!”决定自己进京城办事之时把这上好的“须立茶”献给皇上,达到谋取职高权重的官位目的。

“巡抚不日启程,凡过江河湖海,这他郎茶叶便会异常芳香。到了京城,正逢皇亲国戚举行盛宴。不用说,这普洱府里的他郎茶更是盛宴上的珍品。文武百官闻见这扑鼻喷香的好茶,都围拢来仔细过目,只见外形直细如针,毫尖显色如银,油滑光泽秀丽。

一位老臣正患高血压卧床不起,闻了茶叶芬芳,不禁立坐起来,将茶冲开饮后,只觉滋味鲜爽,汤绿叶翠,清香扑鼻,全身爽快,血压趋向正常,病情逐渐好转。

一位老将正患眼病,难看见天,难瞧见地。茶叶清香扑他的眼睛,双眼顿觉清晰;他喝了一口便觉全身舒畅,又用手把茶叶渣在眼眶里揩揩洗洗,眼睛立即出现一片光明。

这普洱茶真神!文臣武将们一致发出了赞誉声。皇帝耳闻目睹后,亲自品尝了能解毒除病的奇茶,把云南巡抚召到面前啧啧称赞说:

“朕尝了一盅你从云南普洱府弄的茶,真乃世间稀罕也。你想得周全,办得很好。”随着,皇帝吩咐太监拿出白银和绸缎给巡抚说:“这些银两、绸缎赏赐你们,每年送些这样的好茶来如何?”

岁月流逝,时光流转。当年给皇帝产贡茶须立山,还存在着弯腰驮背的三、四株老茶树,它早被解放了的茶农新培植的绿茵茵、翠生生、清汪汪的一片片茶园所代替了。

虽然这样的故事难免有编撰的成分在其中,但我们依然可以从当年留下的一些历史资料中找到一些“须立”贡茶的足迹:

据《墨江哈尼族自治县志》记载:“县内碧溪区须立所产的“须立茶”曾列为清代贡品。”

思茅市文物管理所原所长、文博副研究员黄桂枢先生在其著作《普洱茶文化大观》中也有这样的记述:“清代雍正年间以来,宫廷将普洱茶列为贡茶,视为朝廷进贡珍品。

清乾隆六十年(1795),定普洱府上贡茶4种:团茶、芽茶、茶膏和饼茶。作为贡茶的还有景谷民乐秧塔白茶,即‘白龙须贡茶’和墨江的‘须立贡茶’。”墨江的“须立贡茶”即是墨江县碧溪须立山上出产的一芽二、三叶的“瓦雀嘴”须立。

清乾隆六十年(1795),定墨江的须立贡茶为普洱府上贡茶之一。须立贡茶即是墨江县碧溪须立山上出产的一芽二、三叶的“瓦雀嘴”须立茶。

相比较而言菜园村茶园的管理比须立贡茶所在的碧胜村要好一些,长势更强。碧胜村的须立贡茶园内保存了一定树龄比较老的古树,是清代贡茶的原产地。

大家对于历史的共同记忆,是由许多经过挑选和修饰后所留下来的材料构成的。其中,许多声音会被大家遗忘。因此,造就历史的不是记忆,而是遗忘。选择记住或遗忘哪段历史,意味着大家是站在何种立场上来看待历史和未来。

无论是主动地遗忘,还是被动地遗忘,这个过程都是塑造共同历史记忆的必不可少的手段。所以记住那些不该被遗忘的历史,抵抗失忆,是大家在面对历史时需要特别关注的地方。

中国著名茶人曾云荣先生于2021年4月5日凌晨一点二十五分不幸逝世,享年79岁,他一生为云南茶产业的发展作出了重要贡献,是勐海县劳动模范、西双版纳州劳动模范、云南省劳动模范、全国劳动模范、觉农勋章获得者,全球普洱茶十大杰出人物。他的去世,是我国茶业界一个重大损失。

在中国普洱茶第一县——勐海,人们经常见到一位活跃在勐海重大茶事活动中的茶界闻名、精神矍铄、年逾七旬的老茶人,他就是人称老茶树的曾云荣研究员。

曾云荣这位生于1942年9月澜沧拉枯族汉子,1961年从云南大理农校茶叶班毕业后,被分配到勐海这个“普洱茶之乡”从事茶叶科技推广、研究工作数十年。长期担任勐海县茶办主任,兼任国家级、省级茶叶协会顾问、副会长、理事等职,几十年辛勤耕耘、事茶不倦,为勐海的茶叶发展、财政增收、茶农脱贫致富做出了不可磨灭的贡献。先后被评为云南省 “有突出贡献优秀专业技术人才”、“云南省劳动模范”、“全国先进工作者”、 “全国人文科学优秀专家学者”和“西双版纳科技带头人”,2000年享受国务院政府特殊津贴, 2007年被评为全球普洱茶十大杰出人物,获茶马奖,2013年获得了“吴觉农思想贡献奖”和吴觉农勋章。2019年8月,荣获中共中央、国务院、中央军委颁发的“庆祝中华人民共和国成立70周年”纪念章。

“茶是我的灵魂,茶汤浸透了我的每个细胞;我崇尚茶树带给人类健康的自然属性,崇尚茶叶所蕴含和折射出来的人生哲理”。这是老茶树曾云荣对茶的诠释,践行着他对茶的热爱和执着,谱写了他绚丽多彩的茶叶人生。

一、推广茶园丰产栽培技术,铸就云南第一产茶大县建功勋

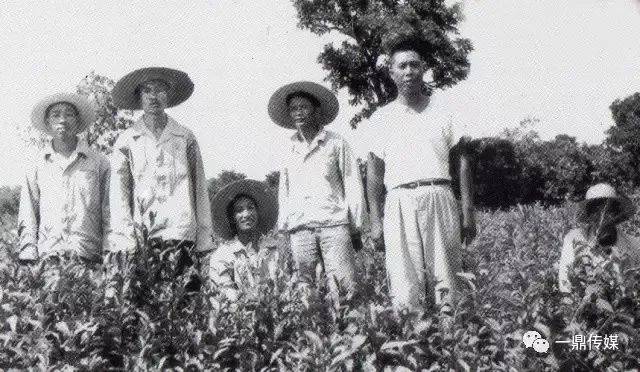

1961年中秋,毕业于云南大理农校茶叶班的曾云荣,身背简单行李和茶叶书籍,只身来到勐海县农科所报到,被分配做技术员工作。为了摸清勐海县的茶叶历史、古茶山分布,茶叶品种和传统种植等情况,他利用上山下乡的机会深入古茶山调查研究,获得了可贵的第一手资料,并被勐海悠久的茶叶生产贸易历史和独特丰富的民族茶文化深深吸引。同时他看到由于历史和科技等原因,群众在茶树种植管理上还沿袭着刀耕火种、粗放经营,让茶树靠自然地力生长,重种轻管、重采轻养,造成茶树长势差,茶叶单位产量很低的现状。经过一番深思熟虑之后,他确定自己的努力方向和目标:要恢复茶山的生机,大面积发展茶叶,造福社会,造福茶农。首先要从发展新茶园,改造老茶园,提高茶叶产量入手。拉祜汉子说干就干,他查阅大量相关资料,制定周密计划,克服重重困难,投入到茶园改造实践中。为了给勐海发展新茶园建立样板,他连续八年亲自到景真村蹲点,建立了全县第一个属社队企业的茶山“勐遮公社景真大队茶山”,茶山面积达521亩,实施了规格化育苗和新茶园开挖种植沟新技术等,并依托景真茶山试点为全县培养了56个茶叶辅导员和大批农民技术人员,带动全县发展了74个大队茶山,6个公社茶山,共种植3.2万亩茶园,成为全县的主要茶园。78年到81年,在勐阿公社南朗河进行了茶树丰产栽培试验,经过三年时间,使茶园单产由原来的60斤增到10亩平均单产333.8~521.3斤。82年利用该技术对勐海公社景竜大队近于荒芜的164亩茶园进行改造,投产后单产由9斤提高到174.1斤,取得了明显的增产增收效果。

他的努力使人们看到了勐海茶叶发展的潜力和希望, 1986年,国家农业部、外贸部给勐海下达了改造万亩低产茶园、建成出口基地的建设任务,他被任命为出口基地建设办公室主任兼技术总指挥,经过三年的努力,在该县8个乡20个村,共改造10248.8亩,超额完成了改造1万亩的任务指标,单产由原来的42斤提高到138.96斤,5年共增产2.7万担,茶农增收696.8万元,县财政增收218.9万元。

1990年,勐海县人民政府根据出口基地建设所取得的成功经验,制定了10万亩单产100斤的“101”基本茶园建设工程计划,他“一人设计,带领多人施工”,到2000年为止,完成了100648亩的改造,超额完成计划,全县产量达24万担,使勐海县茶叶生产登上新台阶,成为云南省第一产茶大县,这一项目被省政府评为出口创汇一等奖,为茶农增收与当地经济社会发展做出了突出贡献。

二、 茶树品种繁育多样化、优化茶叶产业结构,提升科技服务质量

随着人民生活水平的提高及市场多样化的需求,勐海茶叶品种混杂和品质不佳的问题亟待解决。曾云荣跑省上,去州上争取项目,1992年创建了西双版纳州茶树良种场,基地面积达400亩。从云南省农业科学院茶叶研究所、思茅、临沧等地引进云抗十号、云抗十四号、长叶白毫、矮丰、云梅、云瑰等10多个国家级、省级茶树良种。定植了53亩母本园,建立了20亩苗圃,每年繁育扦插苗百万株,逐渐替换了产量和效益偏低的老化品种。为了加快全县茶叶产业发展,他组织建立了茶叶技术辅导站、茶叶技术推广站、茶叶生产示范站等示范推广机构,健全了全县茶叶技术推广服务网络,提升了全县茶叶科技服务质量和水平。他设计和组织了实施“茶樟间作”、“茶园综合技术栽培实验示范”等科研课题。培训了一批农民技术员,培养了95名职业中学茶业专业毕业生及38名茶叶辅导员,为勐海茶叶产业持续健康发展输送了大批茶叶科技骨干和基层技术人员,使勐海茶叶的品种、品质、制茶工艺有了质的飞跃,提升了勐海茶叶品质和市场竞争力,为该县后期打造中国普洱茶第一县和全国普洱茶知名品牌创建区建设奠定了坚定的基础。

三、非洲植茶 播撒友谊 为国争光

中国是世界茶树的故乡,世界各国的茶树直接或间接来源于中国,茶叶是中国人民对世界人民又一重大贡献,是连接世界各国的纽带和桥梁。上世纪60年代,党和政府播撒友谊,援助非洲。1969年8月至1972年5月,曾云荣被国家农垦部选派到非洲参加中国援助马里共和国专家组,承担建设100公顷法拉果茶场任务。出征前他激动的说:“能被国家选派到非洲去帮助种茶,承担这么光荣重大的任务,能代表国家去尽一点国际主义义务,我感到非常荣幸!请党和政府放心,我一定努力工作,为中国人争光争气!”。

马里气候酷热,由于长期受殖民地统治影响,这里各方面条件都很差。在马里法拉果茶场,他主要负责茶苗繁育和协助管理20公顷生产茶园,这里本来不是茶树繁育生长最适宜区,在这里种茶需要克服许多技术难题。马里气候条件能不能育出优良的茶苗,让他承受着巨大的压力。他怀着为国争光的政治责任感和发展中马友谊的历史使命感,克服气候环境不适、生活习惯迥异、语言不通、交流不畅、思念家人等重重困难,积极迎接挑战,直面压力,不辞辛劳,一心一意扑在援助马里种茶这项伟大事业上。经过反复推敲设计、测算实验,他选择搭棚遮荫以降低温度,改良土壤以保持水分,采用茶枝条扦插繁殖办法累计育苗500余万株,在当地创造了历史奇迹,受到了马里政府和中国驻马大使馆经济参赞的肯定和赞扬。

在非洲的第二年,有关方面又把定植80公顷面积所需300万株茶苗的任务交给了曾云荣,他带领当地黑人员工一起从事茶苗繁育工作,在实践中他言传身教、手把手传授当地员工技术和要领,不但如期超额完成了300万株茶苗的繁育任务,而且为当地培养了一批技术人员,为当地茶树栽培种植储备了人才。19 71年,非洲遭遇大旱,流进马里锡卡索的东法拉果和西法拉果两条河的水流量锐减,马里恶劣的沙漠气候立刻加剧,严重影响着已经移栽成活茶苗的生长,出现了成片的枯萎濒临死亡,眼看着自己和马里兄弟一年多的辛劳将被无情的恶劣气候所摧毁,曾云荣感到心如刀绞一样难过,他寝食难安,焦躁万分,个人荣辱事小,祖国和人民的荣辱事大,不行!他骨子里拉祜族那种坚韧刚毅、不服输的个性迸发了,他决定用自己的智慧与恶劣气候搏一搏!他急匆匆到河边去勘察,查看河水流量,寻找解决问题的办法。河里一小股水流,使他产生了智慧的亮光,他决定堵坝蓄水,引水灌溉茶苗。他立即带领当地兄弟砍伐木料、下水堵坝,把河水积存起来导引到茶园,久旱的茶苗得到了水的滋润,渐渐地复活,并重现了勃勃的生机。

曾云荣在非洲种茶的故事,充满着辛勤智慧和传奇,也是他人生最光彩的一笔。中国专家的身体力行、百折不挠的精神和作风,令受援国的官员专家和民众刮目相看,深为敬佩。我国驻马里大使馆经济参赞对他的工作给予了高度评价。不久他积劳成疾,祖国和人民关心他的健康,决定让他提前离开非洲回国治疗。当听到他要回国的消息,那些与他一起共同为茶叶事业流血汗的马里朋友,不约而同聚集在一起,依依不舍地欢送这位为他们繁育茶苗、教他们茶叶科技的中国专家,至今当地人还在传颂着中国专家教他们种茶的故事。这是令他永远难以忘却的一段异域情怀,他的工作得到受援国肯定,为祖国和人民争光添彩。

四、替代种植,以茶代罂驱毒魔

毒品是全人类社会公敌,禁毒斗争是世界人民一项艰巨的任务,不少仁人志士为之付出了可贵生命,毒品一日不除,世界难得安宁。为此,联合国制定了帮助毒品产地实施替代种植,发展当地经济,驱除毒魔的战略。

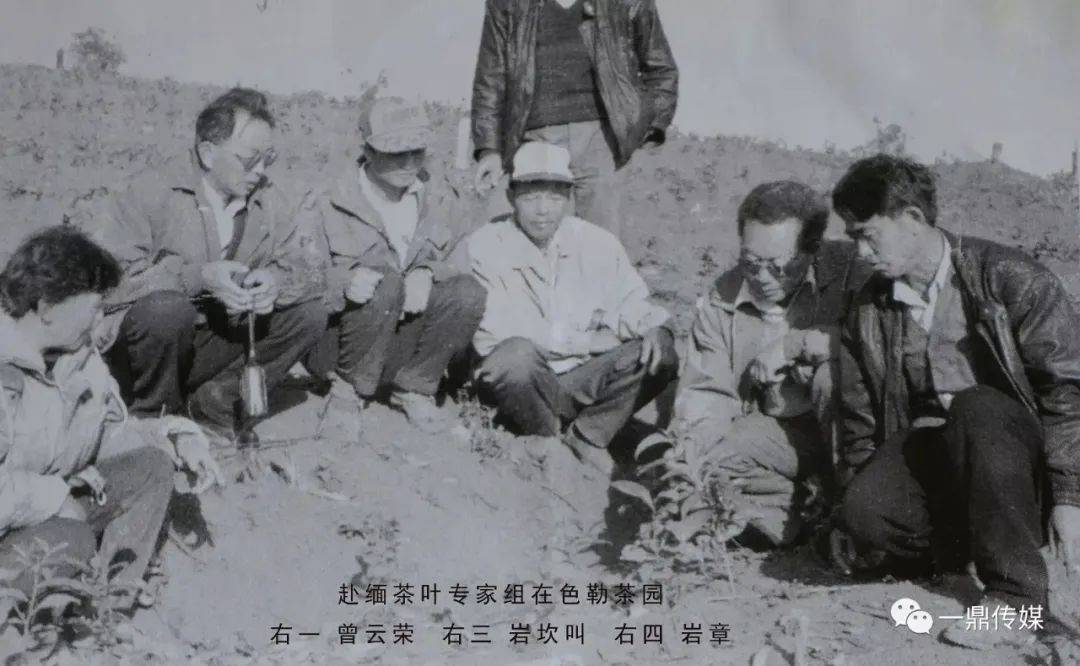

一提到“金三角”,让人不由自主想到毒品,它成为了毒品、毒源和罪恶的代名词。1992年受缅甸禅帮东部第四特区政府的邀请,曾云荣一行到离勐海县边境不远的缅甸边境地区进行考察,寻找以农业种植替代罂粟的办法,看到一片片美丽妖娆的罂粟花,他们的心里都沉甸甸的。深知毒品危害的曾云荣住在色勒县政府铁皮瓦房招待所里彻夜难眠。第二天,他迫不及待地把用种植茶叶来替代罂粟的设想提了出来,他认为缅甸的色勒、大勐养、帮角等地适宜种茶。考察完毕,勐海县与禅帮东部第四特区政府签订了《合作建设百亩茶园协议书》,协议规定:由勐海县出专家、技术、种籽、工具等,帮助缅甸东部禅帮第四特区种植建设茶园100亩,产量指标每亩达到100斤,3年投产。协议签订后,曾云荣奉命率领茶叶科技工作者,带着茶树种籽出境,开始了他的第二次出国种茶之旅。

在缅甸色勒山区的一片罂粟地,他和他的同伴在那里安营扎寨,带领当地“烟民”开垦种植示范茶园。为了验证茶叶替代罂粟种植在色勒地区的可行性,他们根据不同地形、土壤、气候特征,分别在勐养种了3亩,帮角种21.6亩,色勒种近100亩,并对三个试点茶园进行了认真细致的规划,制定了技术规程。茶苗种下后,曾云荣安排技术人员负责茶园和茶树幼苗的日常管理,自己每隔一两个月都要到境外去看一次,亲自到三个试验点细心的查看茶苗的生长情况,与缅方人员会晤交流,协调解决项目实施中遇到的各种问题和困难。功夫不负有心人,经过中国工作组的辛勤工作及缅方的积极配合,小茶树一天比一天长高长大,不满三年就成园了。1996年投入开采,按照当时茶叶价测算,1亩茶叶鲜叶收入达到700元,比种植一年生的罂粟经济收益要高出许多,项目取得成功,“烟民”转为“茶农”,再不想种那害人、被诅咒的“罂粟”了。中缅双方认为:茶园建设过程中,密切了两国人民的友谊,促进了两国关系的发展。此后这种替代种植方式被广泛推广到西双版纳州与周边国家传统毒源区的各类农业技术合作中,出现了“水稻替代”、“甘蔗替代”等模式,被联合国和中国政府定为“中国云南勐海禁毒模式”,为人类社会最终驱除毒魔奠定了基础。

五、资源普查立新功,言传身教育后人

澜沧江中下游是茶树的源产地中心地带,这里曾经生长着闻名世界的野生茶树王和栽培型茶王树,它们是世界茶树原产地的化石和悠久产茶历史的见证,勐海是当之无愧的茶的老家,历经千年,一直在中国茶史、世界茶史上默默的书写着厚重的民族茶文化传奇。

为加强古茶树保护利用,1991年曾云荣被勐海县任命为古茶树保护委员会主任,具体负责实施对古茶树的保护工作,为古茶树保护积累了丰富的经验,促进了古茶树保护利用开发,造福茶区各族群众。2002年6月,在州茶业协会与他的积极协调下,西双版纳州政府与中国茶叶流通协会、云南省茶业协会在景洪联合成功举办了中国普洱茶国际学术研讨会,国内外180多名茶界专家学者出席,为中国普洱茶产业的复兴起到了“正名”和极大推动作用。

为了挖掘西双版纳州资源优势,做强做大普洱茶产业。2004年3月至7月,西双版纳率先组织了历史上规模最大的全州古茶园古茶树资源普查工作,他作为该项工作的领导小组成员兼任勐腊普查组组长,他虽然年逾六旬,但带领年轻组员一起翻山涉水考察、征集古茶树资源,圆满完成了目标任务,他与人合作编写出版了《历览西双版纳古茶山》一书,成为人们了解西双版纳古茶树资源、茶叶发展史和茶文化的工具性书籍,同年该项目被评定为西双版纳州科技进步二等奖;2014年10月,年逾古稀的他依然被西双版纳州古茶树资源普查保护领导小组聘请为专家顾问,他走进古茶园、见到古茶树似乎变年轻了,高山陡坡均被他踩在脚下,雄姿勃发,精神抖擞。

曾云荣常常回忆起自己为茶叶事业奋斗走过的历程,有苦有乐,有悲有喜,然而他想得更多的是把一生积累的茶叶科技知识传承下去,发扬光大。多年来他不仅积极实践,他还将自己的实践经验和成果书写下来,供茶叶科技工作者参考学习,先后在《云南茶叶》、《普洱茶论文专辑》等书刊上发表了《澜沧江茶山论古今》、《缅甸掸邦东部的春天》、《发展茶樟间作园,振兴勐海茶业》、《浅析勐海的茶叶生产发展》、《建立南糯山万亩茶场的初步设想》、《勐海县茶园生产栽培试验示范》、《勐海茶叶四十年》和《普洱茶的功效作用》等。2003年前后,他先后创建了茶樟间作示范基地和曾氏老茶树茶厂,在他的潜移默化和言传身教下,一大批年轻科技人员迅速成长起来,有的已经成为省厅领导,有的已经成为茶叶产业发展带头人和高级专家,儿子、儿媳在他的影响下也加入了茶叶行业,并成为行业专家和科技骨干。在他的影响和帮助下,在勐海县从事茶叶科研生产、加工销售的100余名茶叶专业人员获得了助理工程师、工程师、高级工程师等技术职称,大大增强了各茶企技术骨干的信心,提高了大家科技创新的积极性,使普洱茶加工工艺不断得到提升,产品科技含量增加,勐海普洱茶在市场的知名度和市场竞争力得到提高,勐海茶叶产业得到了发展,据统计,截至2020年,勐海县共有茶园总面积90.7万亩,干毛茶总产量 3.17万吨,精制茶产量1.58万吨,综合产值超百亿元,使勐海成为名副其实中国普洱茶第一县和全国普洱茶知名品牌创建示范区。

六、老骥伏枥,志在千里

2008年,在勐海茶办岗位上奋斗了近半世纪的曾云荣光荣退休了,但这匹立志终生为普洱茶事业而奋斗的老马并没有因此而停下脚步,市场经济发展给普洱茶带来了前所未有的发展契机,他更是以百倍的热情投入到茶叶的文化交流、科普宣传及品牌推介上来,把自己的生活和茶叶紧紧联系在一起,一刻也不能分离。

随着科技和检测手段的发展,优质、生态普洱茶的保健功效越来越被世人所接受、认可,越来越多的国家和地区的人们都在追崇着普洱茶,普洱茶蕴育着无限商机,有些有战略眼光的商家和爱茶人士接踵而至来到云南考察,寻求发展机遇。勐海因得天独厚的自然气候和丰富的茶树资源吸引了行家眼球,纷纷组团来这里考察,他们到勐海首先想到的是拜访老茶树曾云荣,希望从他那里得到指点和建议。对来访者,曾云荣始终以海纳百川的胸怀热情接待他们,对他们的问题一一作答,从他谦和的态度和淳朴的话语中,人们悟出了普洱茶的真谛,对自己的选择充满了信心和希望,一些到访者按捺不住激动的心情,当场拜他为师。

2007年在广东从事茶叶生产经营近40年的老茶人陈升河率领自己的团队到云南各主产茶区考察,最后听取老茶树曾云荣的建议,决定扎根勐海发展自己的理想和事业,在勐海建立了勐海陈升茶业有限公司。2008年曾云荣和著名茶企陈升茶厂的陈升河董事长、时任西双版纳州茶业协会会长彭哲、云南省农业科学院茶叶研究所所长汪云刚研究员联手发起成立了老班章茶研究会,以一个村茶叶成立研究会的,这在全世界是一个创举,聚集了全国茶叶界知名专家和茶叶爱好者,勐海陈升茶业有限公司一下声名远播,稳坐勐海数千家茶叶企业第二交椅,年销售额达数亿元,茶厂基地老班章村茶农收入从2010年户均收入20万元,到2014年人均收入达20万元,成为全国少有的以茶扬名的古茶村,在陈升茶业有限公司的支持下,老班章村容村貌发生面目一新的改变,户户建起了小洋楼,人人买起了小汽车。几年来,作为专职副会长的曾云荣带领他的专家团队深入老班章开展生境调查和品质形成机制研究,指导当地茶农对老茶树进行科学管理,努力维护老班章这个普洱茶品牌和普洱茶标杆,持久造福当地茶农群众。如今,勐海各个古茶村争相要求与勐海陈升茶业有限公司合作,因为他们知道只有与勐海陈升茶业有限公司合作,他们脱贫致富奔小康才有希望。勐海陈升茶业有限公司初制加工基地建到哪里,那里的面貌就会焕然一新。

弘扬民族茶文化,助推勐海茶产业发展,老茶树曾云荣从不计较个人得失,积极参加勐海茶叶茶文化协会活动。几年来他热心于茶叶协会工作,不顾自己年高多病,有时在医院输液,他刚拔掉吊针就走进茶山为茶农授课,普及茶叶知识和茶文化,在勐海的西定、苏湖、南糯山、勐宋、勐满及澜沧的景迈等古茶山多次留下他活跃的足迹,中国国际普洱茶节、勐海茶王节、茶叶品鉴会等重大茶事活动留下他矫健的身影。同时,他深知文化传承的重要性,撰写了珍贵史料“勐海茶叶百年”和“中国普洱茶第一县——勐海”等,还把多年来从事茶叶推广研究的经历经验整理发表在相关报刊杂志上,被广大读者广为传颂和学习。2015年他被中国茶叶学会评为“全国学会工作积极分子”。

围绕云南省打造千亿元茶产业,让云茶走向世界的宏伟目标。老茶树曾云荣老当益壮不仅到广东、北京、上海及省内茶叶展销会宣传茶文化、推销茶品牌,还亲自韩国、俄罗斯、马来西亚、缅甸、新加坡、台湾、香港等国家和地区讲学,宣传、推广普洱茶文化,提高普洱茶在世界各国和地区的影响力、知名度,促进云茶产业持续健康发展,老茶树真是老骥伏枥,志在千里!

2019年8月下旬,中共中央、国务院、中央军委颁发“庆祝中华人民共和国成立70周年”纪念章。曾云荣获得这一至高荣誉。纪念章使用铜胎镀金材质,通径为50毫米,主要元素为五星、“70”飘带、团锦结、如意祥云和光芒,主色调为红色和金色。核心部分为五星,代表国家荣誉。

老茶树曾云荣是茶叶界的旗帜和标杆,是我们大家学习的楷模!我们永远怀念他!

以上内容转至勐海县茶业协会。

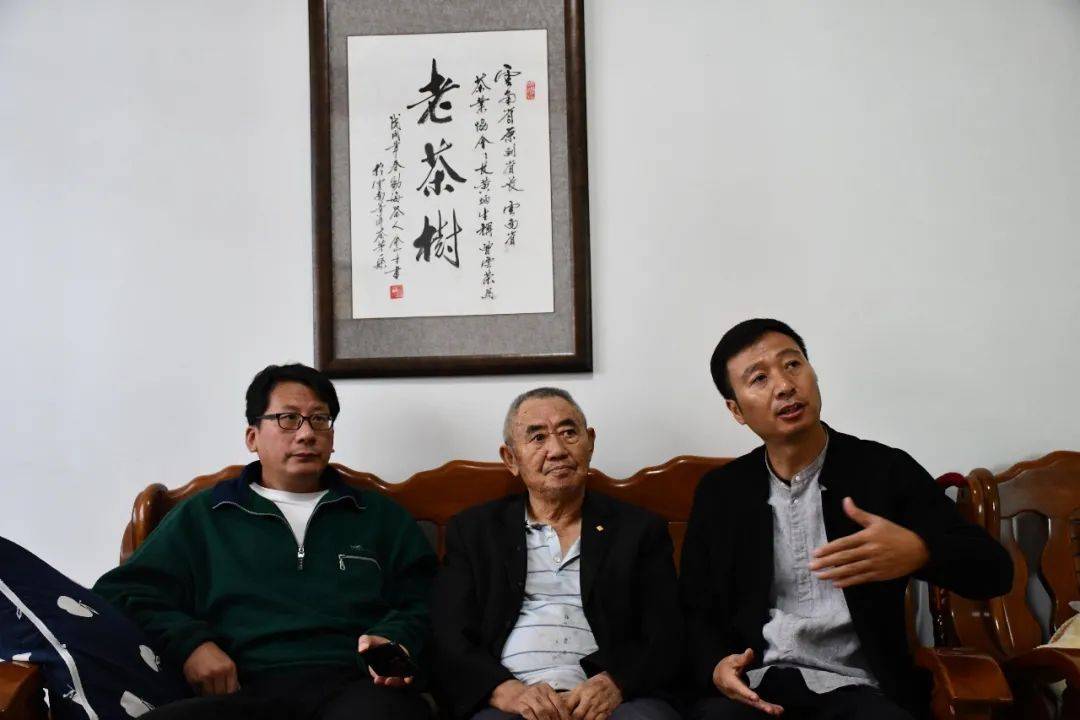

2020年10月22日,我们在考察南糯山之际,到勐海县城曾云荣家中,现场采访了曾老师,当时曾老师身体状况就不是很好,身体虚弱,腿脚不灵便,还一直在咳嗽。在我们表明来意之后,曾老师仍是强打精神,非常爽快地接受了我们的专访,我们感动之余,内疚万分。

今天惊闻曾老师噩耗,不胜悲恸和惋惜,刚刚还在收听采访他的录音,呜呼!音容尚留,斯人已去!从此人间少了一位专家,天国多了一位茶仙。相信有茶相伴,天国不会寂寞,惟愿曾云荣老师一路走好!

以下是我们采访曾云荣老师的部分内容:

作者:曾老师,您好,很荣幸来采访您,我们今天的第一个问题是,南糯山的“南糯”是什么意思?

曾云荣:傣语中,“南”是水的意思,“糯”是竹笋的意思。之所以叫南糯山就是因为以前的哈尼人用山上产的竹笋招待傣王,傣王吃过后很满意,就用它来命名了。

作者:那棵800多年的茶树王,是您们最先发现的吗?

曾云荣:你说的是半坡老寨的开才家认养的2号树吧,是我们发现的,当时邹家驹、黄炳生一些专家还来鉴证,就住在山上,还搭了帐篷,记得他们还和寨子里的哈尼人一起唱歌跳舞。因为路比较难走,从寨子里到茶树王那里要1公里多,路宽也就1公尺左右,当时他们提出来要修路,我说不能修,如果小车、摩托车和拖拉机都进去,生态就完全被破坏了!

作者:那么1号树又是哪一棵?它的树龄又是怎样鉴定的呢?

曾云荣:1号树呢,就是沙归捌玛茶厂上去的那棵,也就是1995年死掉的那棵,这棵树的树龄争议很大。因为1953年专家们最先发现这棵1号树的时候,旁边还有一棵大茶树,就砍了一棵,经过数年轮测算出它的树龄为800年以上,再根据哈尼人父子连名制推算,按第一代栽种这棵茶树沙归,平均每一代按20岁估算,到当时正好是55代,作出1号树的树龄也在“800年以上”的结论。

作者:曾老师当了30多年的茶办主任,请您介绍一下勐海的茶资源。

曾云荣:我是1974年开始当的茶办主任,一直到2008年,干了33年的茶办主任。根据2008年的统计,勐海的茶资源共有24万多亩,现在已经有87.6万亩了。从1957年云南省茶叶工作会议在西双版纳召开,根据当时勐海茶科所的老所长蒋铨和勐海茶厂的厂长唐庆阳普查的古茶树资源,按每亩240株的密度统计,勐海的古茶园面积共有8.8万多亩,这个数据一直沿了好长时间。现在统计测量的勐海古茶园,共有4.8万亩。实际上不止这个数,在打洛曼夕到勐板这片,茶园跨度有几十公里,我估计至少也有1万亩。

作者:南糯山1号茶树王到底是怎么死的呢?

曾云荣:天灾人祸,可以说是和人有关,虽然年老体衰是自然规律,但是我们为了延续它的生命,采取了一些保护措施,其中有一条就是用了水泥,在树下铺了水泥造成,可以说是好心办了坏事啊!千家寨那棵2700年的茶树王,也有这种情况,人们为了观赏方便,把它围起来,还修建了石埂和石碑。当年为了保护这棵树让我发言,我就讲了南糯山1号茶树王的教训,说人为使用了水泥保护不当,才让它过早死去。为这个事云南省茶叶协会的邹家驹还发了文,质疑台湾茶商建亭立碑伤害了茶树,结果人家还和他打了官司。

作者:南糯山上以前有没有茶马古道?

曾云荣:有的,在从多依寨到丫口老寨,往景洪嘎洒方向,这条古道现在还可以走,它的历史很久了,可以说和南糯山得名的时期相同,因为当年傣王命名南糯山的时候,走的就是这条茶马古道。

从丫口老寨出发,有3个条路线:

一条是走嘎洒到景洪再到普洱。

一条是从南拉、小乎拉到佛海,从佛海又分2条,1条经糯扎渡往勐往方向到普洱。1条从打洛到景栋到缅甸仰光,从仰光一边前往印度的加尔各答到尼泊尔最后到西藏;一边到香港和东南亚国家。

一条是从格朗和、帕沙、勐混到打洛。

作者:南糯山以前的南糯白毫为什么那么出名?用的是什么工艺?

曾云荣:关键是原料,做好的用捌玛的原料,采摘的时候必须用一芽一叶的半开叶,现在说南糯白毫是烘青绿茶,实际上还是用炒锅干燥的,应该属于炒青绿茶。

作者:南糯白毫是用机器做的还是手工做?

曾云荣:手工的,84年的时候我们用云南茶拿去评奖,因为是云南大叶种,苦涩味重都没有中奖,只有勐宋那卡的竹筒茶,因为形状独特,被评了一个造型奖。

作者:南糯山以前做的红茶是红碎茶还是红条茶?

曾云荣:红条茶。

作者:勐海这里有很多河流,有几条是从南糯山留下来的,由于这些河里的沙子闪闪发光,勐海的地下水也有这种情况,有人称之为白沙水,经过这种白沙水发酵的熟茶,滋味特别好,为什么会出现这种状况呢?

曾云荣:这应该和勐海的地理特点有关,我怀疑南糯山上有矿石,才会形成这种白沙水,南糯山比较大的河就是流经多依寨、半坡老寨和石头寨那条河了,现在叫南糯河。

采访团队:今逸堂、企业外脑、新茶媒、勐海县茶业协会

记录、文字整理:刀哥

图:王磊

资料提供:勐海今逸堂茶业有限公司

更多好文及茶文化知识,请关注新茶媒,关注刀哥说茶