2022年11月29日,我国申报的“中国传统制茶技艺及其相关习俗”列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录,湖南有3个项目入选,分别是黑茶类的千两茶、茯砖茶制作技艺,黄茶类的君山银针茶制作技艺,成为湘茶行业守正创新的生动见证,湘茶传承精益求精的澎湃动力。即日起,红网茶频道推出《舌尖山水非遗湘茶》系列报道,回顾“田园山水打交道,烟熏火燎练功夫”的湘茶非遗传承人延续技艺、守住根脉的前尘往事,展示湘茶非遗传承新篇。

红网时刻新闻1月16日讯(记者朱俊宇)“千两茶,以每卷(支)的茶叶净含量合老秤一千两(现为36.25千克)得名,因外表的篾篓包装成花格状,故又名花卷茶。”安化千两茶非遗工艺传承人吴建利向记者介绍,千两茶传承逾两百年,独特的花格篾篓包装形如圆柱、外观古朴,具有原始、大气、粗犷、阳刚之美,是中华民族文化性格与奋发精神的象征。

安化千两茶。

事实上,将黑毛茶踩压捆绑成圆柱形的“千两茶”,是一门传子(媳)不传女(婿)的独门技艺。为了打破这一状况,1952年,当时的安化砖茶厂(湖南省白沙溪茶厂前身)聘请刘家后人(千两茶创制家族之一)进厂带徒传艺,这门技术才得以推广。据吴建利回忆,湖南省白沙溪茶厂(以下简称白沙溪茶厂)是当时独家掌握千两茶加工工艺技术的厂家,在1958年机械化改造完成后,千两茶原料改制成了花砖茶,千两茶从茶厂的生产销售清单中消失。

1981至1997年,吴建利在白沙溪茶厂潜心研究安化黑茶期间,凭借出色的制茶技艺,从学徒晋升为厂长。当时,吴建利发现黑茶生产普遍机械化,虽然顺应了工业化、智能化的潮流,但是传统的手工制茶技艺却慢慢退出舞台,于是他开始带领团队挖掘与恢复传统制茶工艺——千两茶。他们寻找了几位老师傅,带领一些徒弟重新制作千两茶。1997年,他们成功生产了414支千两茶;1998年,技师团队承包厂里千两茶的生产,正式恢复传统工艺。2008年,千两茶制作技艺被列入第二批国家非物质文化遗产名录。

“坚守传统工艺制茶,除了勇气,更多的是责任,我们一定承担起这份责任,将安化千两茶传承下去,将安化黑茶文化发扬光大!”2000年,吴建利从湖南省白沙溪茶厂领导岗位退下来,携妻子王小平(原湖南省白沙溪茶厂质检科科长)一道创办“利源隆”茶厂,在延续黑茶事业的同时,传承并发扬安化黑茶。二十余年间,吴建利夫妇带领制茶团队积极探索黑茶制作工艺的创新发展,从千两踩制场、光棚晾晒场、移动式渥堆发酵箱到梅山蛮茶,陆续获得20多项黑茶制作专利。

吴建利,安化千两茶非遗工艺传承人,湖南利源隆茶厂创始人。

红网茶频道:您是在什么样的契机下接触到安化千两茶?

吴建利:1981年从部队退伍,被分配到湖南省白沙溪茶厂工作,有幸见证了千两茶自1958年停产后时隔23年的唯一一次千两茶踩制。当年共踩制千两茶327支,因销售不畅,后续没有继续生产。

红网茶频道:您参与了千两茶恢复生产过程,可以和我们科普一下,如何做好一支安化千两茶?

吴建利:千两茶是安化黑茶最具文化特征的产品,也包含了黑毛茶制作、筛选复制和千两茶成品制作三个阶段。鲜叶采摘后,要经过杀青、揉捻、渥堆发酵、七星灶火焙等传统工艺,制作成黑毛茶;再经一年以上散仓自然陈化,期间要对黑毛茶进行筛选、去梗、分级等制成半成品(也称“青茶”);继而使用粽叶裹茶、棕衣加固、篾篓做形,经筑、拉、压、捆、绞、锤等多重手法的反复运用,千两茶方得成型,再经108天的光棚自然晾晒,吸日月之精华,纳山水之灵气,一支千两茶才算制作完成。

鲜叶采摘。

杀青。

揉捻。

渥堆发酵。

七星灶火焙。

散仓自然陈化。

千两茶踩制。

光棚晾晒。

红网茶频道:千两茶面临制作过程复杂、销售周期漫长、从业人员老龄化等问题,该如何进行保护与传承?

吴建利:1958年安化国有黑茶加工企业机械化改造完成后,千两茶原料改制成了花砖茶,千两茶从茶厂的生产销售清单中消失;1981年是时隔23年唯一的一次千两茶踩制,但因销售不畅而无法继续;直到1997年,千两茶的踩制技艺得以恢复并传承发扬,带着“世界茶王”的光环,展现在人们的茶杯,进入人们的生活。

保护与传承传统制茶工艺,需要全社会的共同努力,比如鼓励企业坚持传统制茶工艺,传承人按照传统方式授徒传艺,以及依托中职院校和高等院校培养专门人才,巩固代际传承,建立研学基地,提高青少年对千两茶及其加工技艺的了解与保护意识,最为重要的是做好茶,让人们喜欢上千两茶,不断的消费才是非物质文化遗产传承的基础。

吴建利带徒传授千两茶制作技艺。

红网茶频道:安化千两茶凝结了古人的智慧结晶,在哪些方面可以体现?

吴建利:制作千两花卷茶用竹篓包装是一个保持了多年的传统,而这个传统的形成正是因为竹子本身的优点。外包竹篓在千两花卷茶灌装成型时充分利用了竹篓的特点,为产品的干燥、贮存、长途运输创造了良好的保质条件,是千两花卷茶成形的模具和收紧的工具之一。

茶马古道上,马背上驮载竹篓包装的千两茶。

安化位于北纬28度线,春末夏初采茶旺季为阵性降水多发季节,使用七星灶烘焙则不受天气和时间影响,可以提高烘焙的速度和效率。安化山多,具有丰富的薪柴资源,为七星灶使用松柴明火进行烘焙干燥提供了物质基础。七星灶明火烘焙因其自下而上的热干燥方式,连续加层所带来的“热被效应”让茶叶的温度可以达到100℃以上,这是其它干燥方式达不到的。

散仓存放的过程充分利用了茶叶的陈化性和吸异性,茶叶在自身水分较低,处于常温常湿的自然环境下缓慢自然发酵,既能使自身品质变化,也让微生物的发酵作用得到更好地发挥,就形成了黑茶越陈越香的特点。

红网茶频道:千两茶制作技艺入选世界非遗,对湖南茶产业发展有哪些重要意义?

吴建利:2022年11月29日,中国传统制茶技艺及相关习俗在摩洛哥拉巴特召开的联合国教科文组织保护非物质文化遗产申请申遗成功,这对世界来说,是中国茶文化的一次宣言,对中国茶业界同仁来说,极大提振了信心。湖南安化黑茶文化历史悠久,发掘、保护、利用千两茶制作技艺等,对做强安化黑茶产业、提振安化黑茶文化自信、宣传安化黑茶品牌,对于安化黑茶产区乡村振兴、文旅经济的促进,对于凝聚社会各界对安化黑茶的关注,以及推动社会、经济、环境可持续发展等方面,都是极其有意义的。

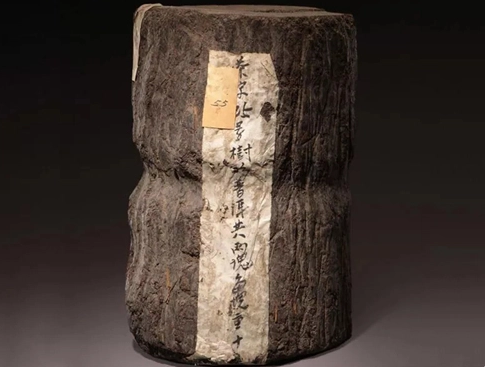

收藏于故宫博物院的清代贡品“安化千两茶”(经安化黑茶专家鉴定,该茶为现存最早的安化千两茶实物,距今200余年)。

红网茶频道:谈一下你未来关于安化千两茶的创新方向?

吴建利:传统产业的传统产品创新受到制约的方面很多,千两茶作为人类非物质文化遗产要传承,就必须要有创新。一是品饮模式的创新,千两茶受制于紧压且体积大,品饮取茶不便,很大程度上影响了品饮人群的快速扩大,化大为小,化繁为简应该是基本方向。二是功能成分的运用还是一片蓝海,前景广阔。

安化天井山茶园。

来源:红网,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

编者按:1939年——2019年,80年间,一批又一批的茶人在白沙溪付出光阴,耕耘,并收获。红网、时刻新闻此次报道的8位白沙溪茶人,或兢兢业业于一线车间,或传承创新在制茶工艺,或挽狂澜于既倒,让白沙溪革故鼎新。他们在不同的年代里闪光,湖南白沙溪茶厂的辉煌,也离不开所有勤劳并锐意进取的白沙溪人。

肖益平在检查茶的品质。

红网时刻记者 刘志雄 通讯员 王凯 益阳报道

老一辈口中的茶号子是肖益平的童谣,千两茶的制作工艺也因肖益平得以重现人世并留下传承。

肖益平,白沙溪茶厂常务副总经理,他的头衔有一长串,高级农艺师、国家茶叶技术标准化委员、国家边销茶工作组委员、中国黑茶非物质文化遗产技艺传承人等等,他还是首批“中国制茶大师”。

但要问肖益平在制茶上最得意的,得数恢复“世界茶王”千两茶的制作这事。

千两茶的生产工艺复杂,在新中国成立前只流传于少数民间作坊,其制作工艺只掌握在极少数技师手中。1952年,实行国有化经济改革,白沙溪茶厂将少数掌握千两茶技术的技师聘请到茶厂带徒生产,第一次恢复了因战争一度失传的安化千两茶生产。

1958年因国家计划变动,砖茶市场需求量大,要求白沙溪茶厂提高生产效率加大产量,白沙溪以机械化生产的花砖茶代替人工踩制的千两茶,千两茶暂别市场。

1983年,白沙溪茶厂为拯救市场上绝迹了近30年的千两茶传统制作技艺,请回退休老员工带领年轻员工学踩千两茶。肖益平刚进白沙溪茶厂,也在这批学徒中。在熟悉的劳动号子声中,他一边学踩茶、学编织篾篓包装,一边有心地向老员工询问千两茶原料的拼配和发展历史。但毕竟年仅19岁,肖益平能学到的接触到的东西少,成文的记录也不全面。

1997年,时值香港回归,肖益平任副厂长,恢复千两茶生产的念头愈发强烈。但是“恢复千两茶生产,技术要恢复,原料要研究,技师要寻找”。

肖益平(左二)在与员工交流鉴赏茶砖。

“以前工作的时候很多想法,但别人都说我激进。”肖益平回忆说。1990年,他走遍了白沙溪茶厂的所有车间,也是这一年,制茶在肖益平的心中从职业变成了事业。“我那会下班后还去试验制茶,有时在家,有时在厂里,对于一辈子的事业,我干劲足得很。”

从压制车间当学徒开始,肖益平就利用休息时间帮其他师傅干活,边干边学。他当过机长(压制车间的龙头,生产效率的决定性环节),挖过毛茶,捆过箱,1987年到筛分车间,1989年到包装车间,1991年,肖益平当上大车间的副主任。“从原料到成品,我都很熟悉。”肖益平说,“连包装这种活女孩子都没我快。”

年轻时候学到的东西,给肖益平打下了坚实的事业基础。“那个年代的政治学习,促我一生都走在正道。”

也许是潜意识中有了危机感,或是多年的积累让肖益平有了这份信心,更或是平日里学制茶试制茶让他关于千两茶的记忆不断的浮现,“恢复千两茶”,成了肖益平的执念。

千两茶恢复制作的主要难点工艺有三,一是这个能长能短能大能小的外包装,二是原料的拼配,三是踩制。

当时肖益平能找到的会做篓子的师傅只有两位,年已耄耋。两位老人接受了肖益平的委托后,聚一起回忆、研究了一个星期,终于做出符合要求的篾篓。而懂得踩制的老人肖益平也只找到5位,年纪最轻的都有75岁。

至于千两茶的原料拼配,肖益平只能四处找记录、找人问,搭着自己曾学制千两茶时的记忆和记录,慢慢摸索。

试制的同时,由厂里的技术骨干边做边学,亦如肖益平当年在车间学师一般,只是这次,他们学的是“世界茶王”千两茶的制作工艺。

“很险,差点失传。”

回忆时肖益平只感叹了这一句,1997年千两茶试制成功后,当年的老技师们相继去世。

但七星灶的炉火已经在白沙溪茶厂重新燃起,千两茶的诞生也打破了白沙溪茶厂只做边销茶的传统,让白沙溪茶厂“真正开始了改革开放”。此后,白沙溪茶厂每出一种新产品,必有详细记录生产全过程的生产指导书。

2008年,白沙溪茶厂千两茶制作工艺,被列入国家非物质文化遗产名录。

而肖益平也有了个习惯,每年新春开工第一天,将满满一车松木柴火送进车间,升火开灶。时至今日,肖益平的微信签名仍是“奋斗一辈子,只为几片树叶子”。

(资料来源:红网益阳站)

千两茶历史

千两茶,始创于清道光年间(1821~1850年)的湖南省安化县。清道光元年(1821年)之前,陕西商人到湖南安化采购黑茶,为骡马运输方便,减少茶包体积,节约运输费用,将采购的散装黑茶踩压成包运回陕西。当时,这种踩压成包的黑茶叫“澧河茶”。后来,陕西茶商又对茶包作了改进,将重量100两散黑茶踩压捆绑成圆柱形的“百两茶”。清同治年间(1862~1874年),晋商“三和公”茶号,又在“百两茶”的基础上将茶叶重量增加至1000两,采用大长竹篾篓将黑毛茶踩压捆绑成圆柱形的“千两茶”。

千两茶,又分为“祁州卷”与“绛州卷”。祁州卷为山西祁县、榆次等地的茶商经营,每卷(支)重1000两,产量较多。绛州卷为绛州茶商经营,每卷重1100两,产量较少。

千两茶的加工技术性强,做工精良,工艺保密。中华人民共和国成立后的1952年,湖南省白沙溪茶厂聘请刘家后人进厂带徒传艺,使少数工人掌握了千两茶的加工工艺技术,亦使当时白沙溪茶厂成为独家掌握千两茶加工工艺技术的厂家。白沙溪茶厂从1952~1958年进行了生产千两茶工作。由于千两茶的全部制作工序均由手工完成,劳动强度大,工效低,白沙溪茶厂始创了以机械生产花卷茶砖取代千两茶(也就是当前的花砖,就是替换千两茶而诞生的产品),停止了千两茶的生产。1983年,白沙溪茶厂惟恐千两茶加工技术失传,决定将当年在厂加工生产千两茶的老技工聘请回厂传艺带徒,从初夏至深秋历时四个余月,共制作出千两茶300余支。这批千两茶后来以不同渠道和形式,一部分流入各阶层百姓家庭中消费和收藏;一部分被各地博物馆收藏,而一部分却流至海外及港澳台地区。为了满足市场需求,1997年白沙溪茶厂恢复了传统的千两茶生产。2004年后,随着陈香型茶在茶叶市场上的风行,促进了千两茶生产的发展。2007年后白沙溪茶厂改制。

千两茶简介

安化千两茶,又称“花卷茶”,是以二、三级安化黑毛茶为主要原料,经过筛分、拣剔、拼堆等工艺加工后,再采用汽蒸、装篓、压制、日晒干燥等工艺加工而成。

千两茶是安化的一个传统名茶,以每卷(支)的茶叶净含量合老秤一千两而得名,因其外表的篾篓包装成花格状,故又名花卷茶。

石峰山千两茶选用的安化荒野原生海拔500-800米云台大叶种的野生黑毛茶为原料,传统工艺,松柴明火烘焙,传统杀篾;口感醇香,内质丰富,茶味悠长浓郁。

在外观上,使用竹篾将黑毛茶筑成圆柱形,柱长1.5米,柱围0.7米;在外包装上,采用三层包装,最外层竹篾,中间棕,最内层蓼叶,使茶质更优而卫生,又使外观更美防潮防水;在加工工艺上,更注重踩压技术与功夫,将茶踩压得更紧密。

千两茶的加工技术性强,做工精良,日晒夜露七七四十九天。工艺已经被列为国家非物质文化遗产。

1

外形

茶叶外形色泽黑褐,圆柱体形,压制紧密,茶叶紧结或有 “金花”。

2

汤色

橙黄明亮。陈年千两茶酒红色,非常的漂亮。

1

香气

醇正,有浓郁的花香。

1

滋味

口感醇正,茶汤饱满,入口细腻爽滑,回甜持久

1

叶底

肥厚完整,纯正安化野生大叶种茶

千两茶功效

饮用千两茶可以感受到茶味十足,滋味甜润醇厚、提神、解腻、促进血液循环、帮助消化、对缓解腹胀、止泻有明显功效。并具有抑制肥胖的功能,因而千两茶受到了国内外的消费者的青睐。千两茶的功效主要表现在如下四个方面:清脂肪、清肠胃、清血管、清毒素。

1

清脂肪,减肥胖

茶中的多酚类及其氧化产物能溶解脂肪,促进脂类物质排出;还可活化蛋白质激酶,加速脂肪分解,降低体内脂肪的含量。因此安化黑茶被韩国人称为“瘦身茶”;日本人称为“美容茶”;台湾人称为“消食茶”。

2

清肠胃,助消化

有句话讲“牛、羊和奶酪,非茶不解”故而“宁可三日无食,不可一日无茶”;从前人们就利用千两茶来帮助自己消化且除腻。

千两茶富含膳食纤维,具有调理肠胃的功能,清肠胃;且有益生菌参与,能改善肠道微生物环境,助消化。中国民间有利用老黑茶治疗腹胀、痢疾、消化不良的传统。

3

清血管,降三高

茶中富含茶黄素,能软化血管,有效清除血管壁内的粥样物质,被称为“心血管的清道夫”;茶氨酸有效抑制血压升高,类黄酮物质能使血管壁松弛,增加血管的有效直径,降低血压;茶多糖具有类似胰岛素的作用,降低血糖含量;多酚类及其氧化产物能溶解脂肪,促进血管内脂类物质排出,降低血液中胆固醇的含量。

4

清毒素,护肝肾

茶中独特的益生菌的功能因子和多酚类氧化物、儿茶素等多种化合物成分,参与人体内新陈代谢,对人体内脏具有特殊的净化功能,吸附体内的有毒物质(酒精、重金属、体内垃圾)排出体外,能深层排毒;又对病菌有抑制作用,保护肝肾。

聚焦

千两茶是一种养生的好茶,它所具的儿茶素及氧化产物黄烷醇类氧化基合物,能增强人体血管壁的韧性及抑制动脉硬化;而茶中的维生素则可以延缓衰老及促进人体的新陈代谢,从而达到防止致癌物质的产生。

千两茶储存

越来越多的人喜欢黑茶,也有很多黑茶的收藏者。黑茶中的千两茶该如何储存呢?

千两茶也是后发酵的黑茶,经过好几道工序靠人工完成的大茶柱。由于它独特的加工工艺,储存的时间越久,茶的味道就会越香醇,这也是黑茶爱好者喜欢它的原因。

千两茶加工得非常紧实,其实它对环境的要求不高,不像普洱茶那样娇贵不好存放,传说有人把千两茶放在井里七年不湿芯,这也是广大黑茶爱好者收藏它的原因。简单来说就是只要存放于通风无异叶的地方即可。当然某些地方极端的环境时还是需要注意一下,比如连续湿度超过90%一周以上,则需要进行抽湿处理。极干的环境也不益于其发酵转换。