信阳毛尖是我国传统绿茶,跻身于全国十大名茶之列。信阳茶区是我国历史上著名的茶产地,之前茶百科人分享过信阳毛尖茶3个你不知道的秘密一文。但是信阳茶区并不是茶叶的原产地,那么问题来了。

中国茶的原产地在云南、贵州、四川地区。那么,茶叶是如何传入信阳的呢?

古代,茶是可饮用的、能治疗百病的药材,是重要的经济作物,自然而然地向四方传播。

巴蜀茶传人信阳的基本路线和轨迹

云贵川之茶在传播的过程中,东西都受到高山大川的限制,向北传播是它的顺畅途径。茶由云南和巴蜀之地出发,向北首先推进到西北方向的雅安,再向北沿川陕大道推进到陕西南部。茶在陕南的传播遇到了秦岭的阻隔,无法也不可能再向秦岭西北气候严酷的地区推移,于是就沿发源于陕南的汉水而下,来到了河南当时的义阳郡和光州,也就是今天的信阳地区,继而又向东传入了安徽。这就是巴蜀茶传人信阳的基本路线和轨迹。

那么,是什么推动着巴蜀之茶的这种传播呢?

信阳的茶学者认为,随着历史的发展,贡品茶的出现、茶成为商品进人贸易领域以及战国末期频繁的战争是巴蜀茶传人信阳的主要动力。

贡茶是茶传播的先导

巴蜀之茶第一个成为西周王室的贡品可以说是茶传播的先驱和榜样。

公元三千多年前,以陕西为活动中心的周族逐渐强大,周武王姬发联合各地诸侯会盟于盂津,渡过黄河,一举推翻了殷朝最后一个残暴的君王一殷纣王的统治,确立了西周王朝。

在周武王伐纣的这次战争中,巴蜀之师加人了反纣联盟,支持了武王,所以周武王把巴蜀这位宗亲封为子爵,并把巴地分封给他。巴王获此封赐感恩戴德,从此年年向西周王室进献贡品。在众多的贡品中,除五谷六畜、桑蚕蔴纻、鱼盐铜铁、灵龟巨犀、山鸡白雉之外,还有茶。

茶能够成为向朝廷进奉的贡品,充分证明茶经过长期的演化此时已不再是野生之茶,而是一种经过加工的珍贵饮品。同时也证明,这时茶在巴地已经十分盛行,不仅是黎庶百姓的生活必需,也是王室朝廷不可少的用品。

这一时期,茶的重要可以从“葭萌”这个以茶命名的地名得到体现。《华阳国志》载,西周时期,蜀王把一个名叫“葭萌”的弟弟封在汉中,这座城邑也被名之为“葭萌”,蜀人称茶曰葭萌,蜀王以茶名人,又以人名地,可见茶在四川人心目中的地位。这时的周王室不仅把茶作为饮品,也作为“三宿”、“三祭”之用。史书《尚书.顾命》记载: 王(周武王)三宿、三祭、三诧(即茶)”。茶之神圣不言而喻。

公元前770年,周朝迁都洛阳,开始了东周时期。巴蜀的贡品之茶自然被送到了河南洛阳。这时洛阳的周围并无茶树,也不产茶制茶。朝廷把茶带到这里,作为高贵的饮品和祭祀礼仪之用,必然引起民间的羡慕和仿效,引起种茶的强烈愿望。

这时茶会从宫廷王室走向民间,在洛阳周围地区传播,并寻找适宜种植之地。所以,贡茶是茶传播的一种示范和先导,促进了茶之传播。

周末,王室衰微,诸侯并起,巴地是否仍向东周王室进贡茶叶也未可知,朝廷就近种植茶叶以满足自己的需要,并在信阳找到适宜种植之地是有可能的。

时至今日,在信阳的茶乡,茶农们仍保留着把茶作为祭品的古老习俗。茶农们每逢祭奠先人,就把酒、茶、肉摆在灵位和遗像前供奉。这种习俗与我国茶原产地云南、四川地区的习俗相似,与周王室把茶作为祭品相互呼应。信阳茶由巴蜀产地传人在这里得到了某种印证。

战争使茶的传播拓展

东周和战国末期,秦与六国之间相互攻伐,征战连年,频繁的战争和人口的迁徙把茶带到了各地,带到了许多互不往来交流、从未种过茶的地域,使众多的荒地被拓展成为丰茂的茶园。

仍以巴蜀为例,当时的四川有巴、蜀、苴等小国,巴国以东部的重庆为中心,蜀国则以西部成都为中心,各国之间矛盾很深,战乱不已。

野心勃勃的秦惠王看准了这个可乘之机,于公元前316年,出兵灭了蜀国,接着挥师东进,又一举灭了巴国和苴国。秦在这次战争中扩大了疆土,还把巴蜀包括茶在内的珍奇物产掠回了陕西。

此后,秦继续向东扩张,沿函谷大道进入中原,并多次在河南的广大地区作战,又把巴蜀之茶从陆路带进了河南乃至信阳。

秦在中原征战的同时,也在江南开辟了战场。公元308年,秦派司马错率兵伐楚,夺取了楚滇东郡, 灭了楚国,于是茶顺长江直流而下,传向了东南各地。为了经略岭南,秦疏通运粮小道,开凿秦渠,联通了湘江与漓江,使云南和巴蜀之茶沿水路迅速传遍华南。秦始皇还发动五十万大军镇守五岭,军士与当地土著杂居,使饮茶之俗也渗透到当地住民之中。

我国茶学家庄晚芳在《饮茶漫话》中说:

在春秋战国后期,我国曾发生过几次大规模的战争,造成人口的大迁徙,特别秦统一中国之后,促进了经济和文化交流。四川、云南的茶树栽培、茶叶加工及饮用方法,开始向当时的经济、文化、政治中心陕西、河南等地传播。这是陕西、河南成为我国北方古老茶区的原因。

贸易给茶传播开道

茶叶作为商品进人贸易流通领域,使它的传播有了正常而又畅通的渠道。

据考,茶在战国时期就已成为商品。到了西汉末年,谏议大夫、著名的辞赋作家王褒写的《僮约》证明,茶已成了风靡市场的重要商品。

王褒在《僮约》中说,他买了一个僮仆为自己做一些杂役,他与僮仆签订的“合同”中列举了僮仆所要做的各种杂役的内容,其中两项杂役就与茶有关,一个是“烹茶尽具”,一个是“武阳买茶”。“烹茶尽具”即是说,童仆要经常为主人烹茶,事前将茶具准备齐全,事后将茶具洗涤干净;“武阳买茶”,则是到武阳(今四川彭山县)去买茶,供主人饮用。这说明至少在西汉时的巴蜀地区茶叶已经高度商品化,成为民众日常生活的必需品。同时也说明,至少在武阳已经有了相当规模的茶叶市场。

西晋时,张载的《登成都楼》一诗,描写当时的成都“ 芳茶冠六清,滋味播九区”,从中可以看出,当时的成都是一个规模更大的茶叶贸易集散和茶馆林立饮茶成风之地。茶叶作为商品使它沿着流通渠道走向四方,到处播撒着自己的种子。

在茶叶贸易中,水路运输优于陆路。

发源于陕南的汉水是长江以北最大的一条河流,也是一条商品流通的重要渠道。汉水流经陕南,进入湖北,注入长江。河南信阳有许多河流,河道纵横密布,皆注人汉水。

信阳、罗山一带是最靠近汉水的地方,也是自然条件最适宜种茶的区域。作为商品的茶叶顺汉江而下,与沿岸各地进行贸易的同时,也提醒和吸引这时的人们开始种茶,于是大批的茶种茶树也通过汉水来到信阳,在这里扎根繁衍,使信阳逐渐成为我国长江以北重要的茶产区。

12月24日,河南省茶叶商会向社会发布了《2021河南省茶叶流通领域市场调查报告》,《报告》从调查背景、发展状况、发展趋势三个方面对河南省2021年茶叶市场进行了总结。中华合作时报·茶周刊全媒体记者注意到,河南省作为全国人口第三大省份和茶叶消费大省,《报告》具有重要价值,对茶叶产区政府推广公共品牌、茶叶企业推广产品品牌提供了导向,这也是河南省首次发布的关于茶叶消费市场的调查报告。

一

调查背景及方法

截至2020年底,河南省茶园面积240余万亩,比2019年增长17.59%;茶叶总产量8.1万吨,比2019年增长7.6%;实现产值137.4亿元,比2019年增长12.29%;茶叶出口7425吨,创汇5300余万美元;茶叶从业人员达135万之众,2020年全省涉茶产业产值约300亿元,全省茶产业发展势头良好。

河南省具有天然优质的储运环境和发达的物流体系,正逐渐成为全国茶叶“南茶北销”的重要集散地,茶叶流通领域市场发展繁荣,仅郑州地区就有22家茶叶集中交易市场,省内各地区、县市茶叶经济也有长足发展。

在持续两年的“全民抗疫”中,河南省茶产业发展遭遇了空前挑战。在疫情的影响下,省内诸多茶叶交易市场和门店封闭带来的租金压力;疫情防控新常态下的门店客流下降;仓储、物流、用工等成本的增长;疫情反复造成的市场保守情绪。线上直播等新型营销业态的发展困惑等都对省内茶叶流通领域的发展带来巨大冲击。

为更好的服务全省茶产业发展大局,理清茶叶流通领域发展现状,探寻茶经济发展趋势,河南省茶叶商会在全省范围内开展了“河南省茶叶流通领域现状调查”,以期发现全省茶商经营状况、面临的困难和诉求,及时发现突出问题,引领寻找解决方法,探寻河南省茶饮流行趋势,共同推动全省茶叶流通领域健康发展。

本次调查主要面对河南省内的茶叶批发、零售、茶馆、新式茶饮等多形态的茶叶经营者,主要就经营者基本情况、经营门类、模式、规模及经营中遇到的问题等方面展开调查。采用线下问卷、线上问卷、独立咨询等方式,共收到有效调查抽样问卷1866份,符合统计学上研究结果对样本数量的要求。

二

茶叶流通状况

1

茶企规模

截止2020年,河南省共注册涉茶企业49698家,其中,个体工商户28558家,占57.46%;公司21140家,占42.54%。在全省涉茶企业中,企业注册资金规模在10万元以下22799家,占比45.87%;注册资金100万元以上的企业16472家,占比33.14%。

2020年河南省涉茶企业注册数量前七名城市

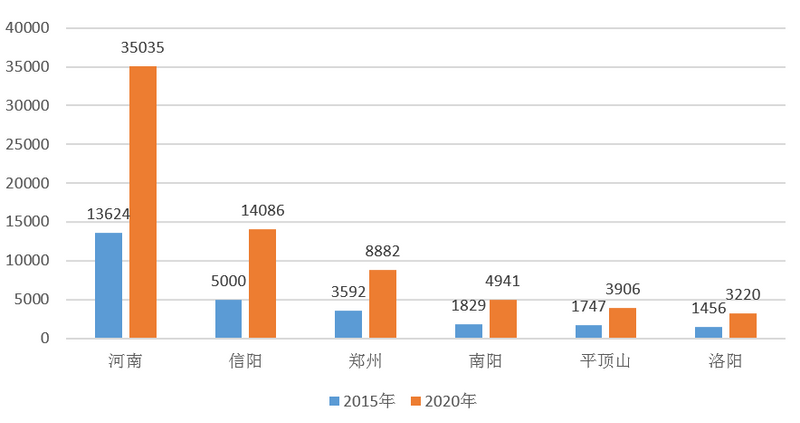

全省涉茶企业按照注册数量排名,2000家以上的地市依次为:信阳14086家、郑州8882家、南阳4941家、平顶山3906家、洛阳3220家、周口2392家、商丘2116家。信阳是河南省主要产茶区,茶企数量在在全省占绝对优势。其余地市与河南省去年GDP排名前五名城市依次为郑州市、洛阳市、南阳市、许昌市、周口市呈现出高度一致性,同时与最新的人口普查数据中河南省常住人口排名前五名依次为:郑州市、南阳市、周口市、商丘市、洛阳市高度吻合。

河南省及涉茶企业前五名城市发展比对图

按照发展速度来看,全省涉茶企业成立数量前5名的城市为例,2015年,信阳5000家、郑州3592家、南阳1829家、平顶山1747家、洛阳1456家;到2020年,这5城市的企业数量分别达到14086家、8882家、4941家、3906家、3220家。

由调查数据看,2010年—2015年间,河南省涉茶企业进入发展快车道,2016年—2020年间,全省涉茶企业发展迅猛,势头强劲。省会城市郑州市,在涉茶8882家企业中,个体工商经营占比54.3%。公司占比45.7%。企业经营注册资金规模以10万元以下为主, 占比 51.9%;注册资金100万元以上的企业占比也达到 36.4%。主要经营场所集中在金水区、管城回族区和二七区。投资者对茶行业前景看好,仅2019年和2020年,年均新增注册茶企就达2127家。

2

主要经营业态与特征

■ 茶城店和社区店相呼应

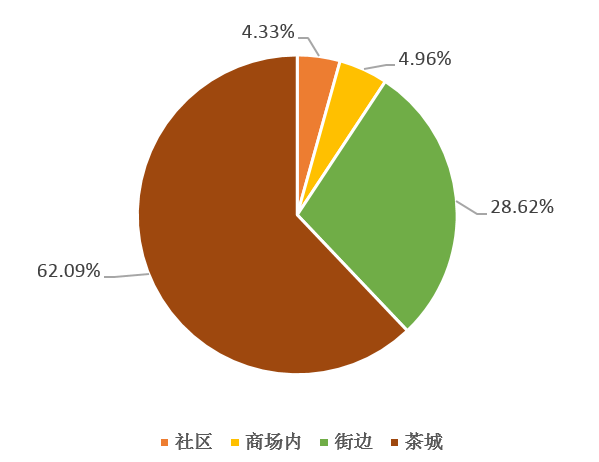

从调查数据来看,茶叶经营门店选址62.09%在茶叶集中交易市场。

茶店经营场所

茶叶集中交易市场作为茶叶流通的前哨阵地和主要载体,近年正从传统的“菜场”式批发市场向集休闲、娱乐、文化活动、购物于一体的多元化空间转变。街边和社区门店较为分散,随着城市框架加大,呈现出显著的增长趋势。多数品牌商家选择在人流量较大的商城、步行街、高端社区等地,开设标准门店,以增加品牌曝光和吸引消费。

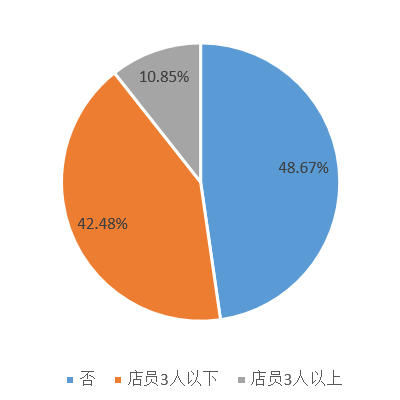

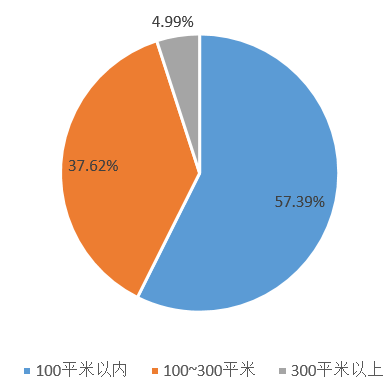

■ 小店经济模式突出

调查发现,拥有多家连锁经营门店的商家较少,占比20.43%,有79.57%的经营者只有一家门店;门店面积普遍不大,57.39%的经营者门店面积在100平米以下;且门店员工数量少,有48.67%的门店没有聘用员工,聘用员工在3人以上的只有10.85%;门店月交易额在10万元以下占据主导地位,占比88.44%。

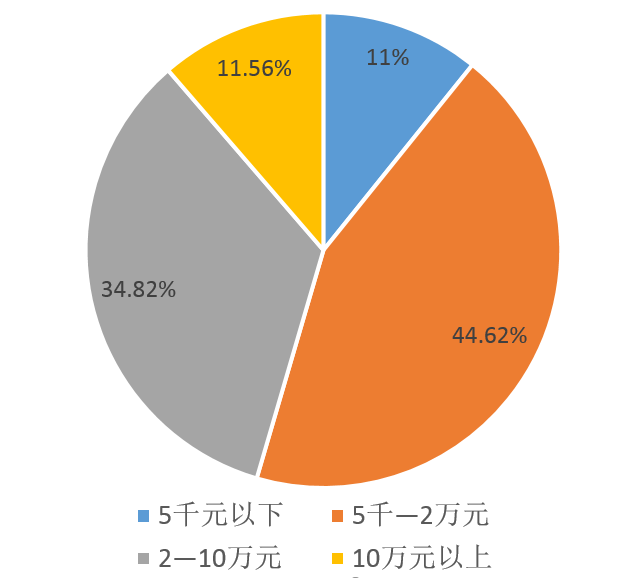

茶店月交易额

由此可见,河南省茶叶经营形态呈现出典型的“小店经济”模式。河南省茶店经营呈现的小店经济模式,不仅繁荣了饮茶文化,为茶友提供休闲娱乐空间,满足了人民群众对美好生活的向往,更为河南省茶产业发展提升了活力,对促进就业贡献了力量,以郑州为例,8千多家涉茶企业,直接带动就业10.1万余人。

■ 零售与批发并重

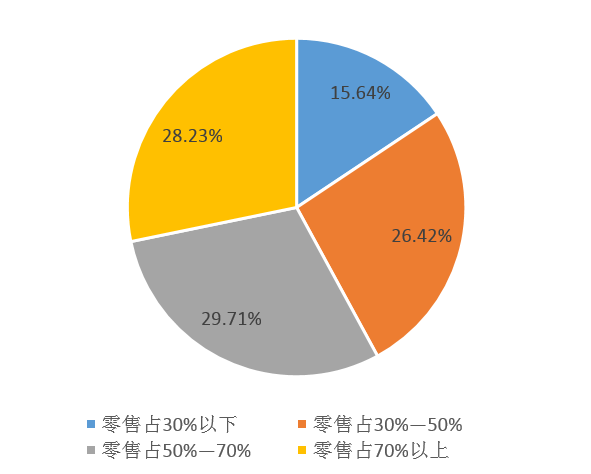

零售占比

从调查数据来看,在茶叶营销路径方面呈现出零售和批发(包含团购)占比平分秋色。有57.94%的门店零售占比已经超过批发,这些门店除少部分在集中交易市场外,大多分布在街边或社区中,服务辐射一定区域,经营代理一个或多个茶叶品牌,通过搭载创意空间、美学、餐饮等对客户进行多方位服务。

其中42.06%的门店依然以批发经营为主,这些门店主要分布在茶城等集中交易市场,一般经营时间较长,具有较强的供应链和产地资源,有着较为固定的批发客户和渠道,其中也不乏品牌总代理和运营商。

3

哪些茶类畅销

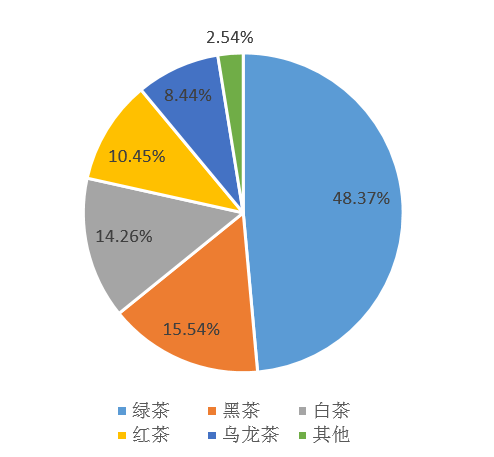

茶类销售比

■ 绿茶稳坐头把交椅

绿茶是河南省销售的传统优势茶类,虽然近年来销量稍有下降,但仍然以48.37%的销售比例独占鳌头。以信阳毛尖、西湖龙井、安吉白茶等为代表的名优绿茶,凭借着丰富的品类和产品结构,以及广泛的群众认知度,在茶叶流通中的领头地位突出。

信阳毛尖作为我国传统名优绿茶,在全省结构占比较大,销量与消费者认知度都占据主导地位,是河南省茶叶流通领域当之无愧的“一把手”。近年来也呈现出较为突出的品牌化趋势,以“文新”、“新林玉露”、“蓝天”等为代表的一批本土品牌,经过持久不懈地运营和宣传,逐步推动信阳毛尖走出河南,走向全国。

■ 黑茶广受青睐

调查显示,黑茶以15.54%的销售占比位居第二。以普洱茶为代表的黑茶因为丰富的口感变化、可长期存放和越陈越香的收藏属性,在河南省市场认可度较高。

河南省全年气候相比南方更加干燥,四季分明,比较适合黑茶的长期存贮和转化,加之河南省位居中原,物流发达,交通便利,吸引了众多知名茶企先后在河南设立“中原茶仓”或运营中心,进一步稳固了黑茶在河南省茶叶消费市场的地位。

■ 白茶销量逐年上升

调查显示,白茶销量以14.26%占据第三位,明显高于全国白茶销售占六大茶类销售2.8%的占比,并且呈现出较为显著的连续增长势头。分析认为,从2015年开始,河南省茶叶商会主办“河南省首届白茶会”以来,白茶凭借着其鲜甜适口的产品特征,“越陈越好”的收藏属性,受到了新老茶友的喜好,历经全省四届白茶会、多次白茶斗茶赛、白茶私享会等持续传播和推广,白茶逐步被河南省茶叶消费者认可。

■ 红茶发展平稳

调查显示,红茶以10.45%的销售占比位居第四。红茶作为多数北方茶友的“引路茶”,滋味香甜,品质特征显著,一直都有较好的销售。近年来,以祁红、滇红、小种为代表的红茶,较为注重区域品牌的发展和保护,发展势头平稳。

■ 乌龙茶发展稳中有进

乌龙茶在本次调查中销售占比8.44%,虽然略低于全国乌龙茶销售占六大茶类销售10%的比例,但是以铁观音、武夷岩茶、单丛茶、台湾乌龙等为代表的名优茶品,在河南省仍有稳定的消费群体,市场销售良好,并呈现出较为显著的品牌带动效应。

■ 其他茶类有序发展

在调查中其它茶类包括黄茶、花草茶及代用保健茶等占比2.94%。随着消费水平的逐年提升,传统散装花茶的市场日渐萎缩,花草茶经营正向品牌化、集约化发展,并初见成效,一批本土花草茶品牌受到茶友关注。近两年受新冠肺炎疫情的影响,以新会陈皮为主要代表的代用茶受到市场追捧,价格也是水涨船高,随着人民群众健康意识的增强,市场发展潜力很大。

4

品牌经营状况

茶企品牌经营意识显著提高,各个茶类百花齐放,品牌效应价值越来越突出。从绿茶来看,文新、仰天雪绿等省内知名本土品牌占据领头地位,狮峰、宋茗等名优绿茶品牌也在前列;普洱茶品牌更是争奇斗艳,大益、中茶、勐库戎氏、斗记等品牌都受到消费者喜欢;白茶品牌近几年异军突起,品品香、绿雪芽、方守龙、誉达等品牌受到关注;红茶品牌地域性质较为突出,正山堂、祥源等品牌发力势头迅猛;乌龙茶品牌建设较为完善,曦瓜、武夷星、老记、岩上等品牌都有一批忠实的消费者。

5

电商发展现状

■ 茶类电商产业发展状况

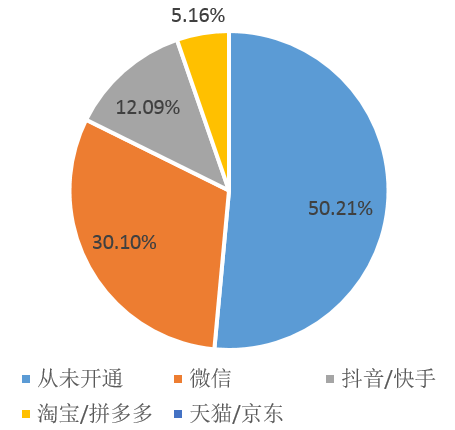

是否电商经营

2020年全国茶叶电商规模280亿元,量价齐升,电商已深入到我们生活的每一个角落,成为人们日常生活的常态。但从调查数据来看,河南省茶叶销售的电商发展依然不足,从未开通任何电商销售平台的商家占50.21%,仅有30.1%的商家开通微信电商,开通淘宝、天猫、京东、抖音等主流电商平台的商家不足20%。从业者普遍认为:这与茶产品属情感消费、体验消费有着必然联系。

■ 直播电商线下遇冷

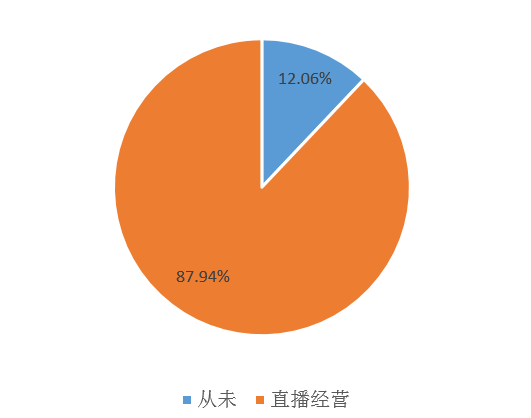

是否线上直播经营

在本次调查数据中,87.94%的茶商没有开通直播销售,仅有12.06%的商家有过直播经营,但是直播频次不高。数据显示茶叶商家开展直播销售仍有较大发展空间,时代呼唤茶商搭上数字经济列车,打造“线上+线下”的复合经营新模式。

6

行业从业人员现状

■ 中青年茶人成经营主力

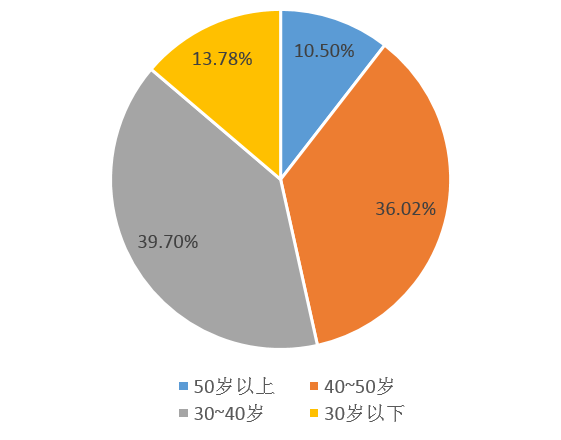

茶店业主年龄

本次调查发现,从事茶叶经营的茶商展现出年轻化趋势,80后、90后占据半壁江山,占比达到53.48%,其中90后茶人占据四分之一,80后是市场经营者的中坚力量。70后茶商占36.02%。整体行业从业人员呈现出蓬勃的活力。

■ 受教育程度整体较高

茶店业主学历

调查显示,流通领域经营者受教育程度有显著提升,具有大专以上学历经营者占主导地位,占66.57%,其中本科以上学历占比达17.9%。近年随着消费升级以及社会各阶层对文化自信的广泛倡导,茶行业作为一个充满机遇的行业,吸引了大批人才涌入,为全省茶叶经营模式和经营理念的更新升级,提供了有力的人才支撑。

7

未来预期与服务需求

■ 大多数经营者看好未来

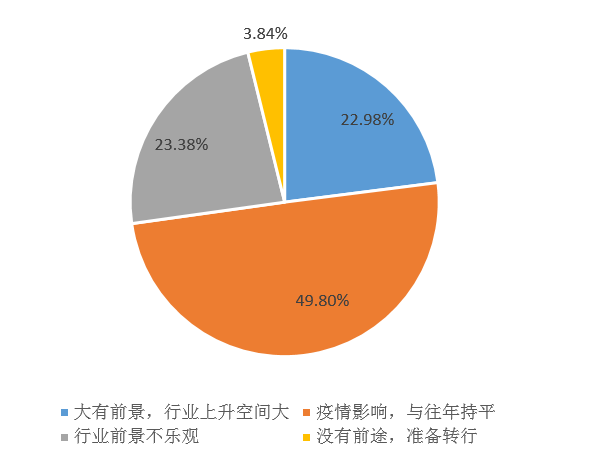

对未来3年行业前景预估

从调查数据看,大多数经营者对茶行业未来发展持乐观 态度,有49.8%的经营者认为在疫情影响下,销售仍保持与往年持平;22.98%的从业者对未来充满希望,认为上升空间巨大;有23.38%的经营者对未来发展表示担忧;仅有3.84%经营者表示难以维持。

总体来看,调查对象广泛认为茶行业是健康朝阳产业,在近几年的文化自信、健康为上和国潮热的浪潮下,将迎来新的发展机遇。茶叶流通领域要跟上形势,从产品形态、茶业技能、营销推广、更优体验等多个维度升级,主动贴近消费者,才能增强行业活力。

■ 需要提供的服务需求

调查显示,河南省茶叶流通领域经营者对宣传方式、营销策略、直播方案、活动策划、专业培训等方面表现出较强的市场需求。这反映出广大经营者对目前产业发展的困惑,以及积极寻求解决方案的愿望。

三

未来发展四大趋势

1

茶叶更趋品牌化

河南省茶叶流通市场经过数十年的蓬勃发展,人们对茶产品已经具有较高的认知和追求,对茶叶品牌的认可度逐渐提升,对本土茶叶品质有较高的期待;茶叶经营者在竞争中积累了充分的市场经验和一定的资金实力,对产品研发和品牌经营上会更加游刃有余;未来将呈现出更显著的品牌化发展趋势,在各个茶叶品类或综合服务中都会出现一批优秀的品牌。

从全省茶叶流通领域经营业态来看,集约化的多品类消费品牌的增长,将是未来茶叶品牌主要发展趋势之一。河南省作为全国茶叶的主要销区市场之一,人们对各类茶品的喜好各异,需求多样化趋势显著,要求茶商不断拓宽经营茶品花色,这将逐步推动品牌发展,如出现单一品牌的全品类经营,或由多个垂直茶品类的品牌集合而成的消费服务品牌。前者需求生产要素较多,河南省短期难以有快速发展;后者更适合河南省经济发展模式和消费属性,或将成为河南省未来茶叶消费品牌发展的趋势。

2

茶饮消费模式两极分化

未来原叶茶的消费趋势,将呈现出“精致化”和“快消化”两个主要分化趋势。“精致化”是以传统文化为支撑点,围绕茶叶、茶器、设计、空间、收藏等多角度开展客户综合服务的模式,是一种精致饮茶体验,饮茶时更加关注客户饮茶的环境、心境、意境。

“快消化”是指包装简化的一类以直接品饮为主要形式的产品,如袋泡茶、原叶茶包、超萃茶、便携茶,主打办公、旅行等日常品饮的消费场景。

3

优质茶品百花齐放

河南省是全国重要的茶叶消费市场,铁观音、普洱茶、白茶等都先后受到茶友的喜欢,其他几大茶类产品也有较好的销量。茶叶消费者体现了极大的包容性和广泛的口感喜好,如近期受到关注的六堡茶、单丛茶等优质茶品,也有较多忠实的拥趸茶友,因此茶企纷纷将河南市场作为品牌推广的必争之地。

4

茶城逐步分化 线上线下共存

河南省茶叶流通市场过去主要以茶城为主,高峰期仅郑州就有三十余家茶叶批发市场,街边和社区门店零散分布,近年开始出现比较明显的“化整为零”的发展趋势,一方面茶叶批发市场已经有数家因搬迁等原因消失,郑州现存批发市场二十余家,未来这一趋势还将逐步加强,优势批发市场将进一步吸纳商户,小规模批发市场面临较大压力,最终呈现“一超多强”的分布格局。另一方面,社区茶店的趋势走强,以社区或商超为核心,服务一定半径范围内的优质客户,近距离为客户提供更优质的服务,打造具有较强客户粘性的体验化饮茶空间。

基于内容和兴趣的茶叶电商消费新模式,正在加速改变年轻人过去线下买茶的习惯,未来将逐步成为茶叶流通与消费环节中不可或缺的一环。线上销售模式是对线下实体经济的一个有力补充,将持续保持增长态势。

(报告来源:河南省茶叶商会)

出品:中华合作时报·茶周刊全媒体

如涉及版权问题请联系删除

古往今来,贸易是文化交流与传播的重要途径之一。隋唐时期,中原王朝奉行“积极的对外开放政策”,7世纪中期至8世纪末,由于唐王朝在西域的直接统治,使中西交通的干道“丝绸之路”比以往任何时候都更加通畅繁荣,中西贸易大为发展,人员往来也更为频繁。英国汉学家崔瑞德指出:“通往中亚和西方的各条路线对隋唐来说具有非常重大的意义。它们当然是通商要道,中国人就是通过它们出口丝织品以换取种类繁多的外国货物。但当中国正处于其世界思想极为盛行、受到的外来影响甚于以前或以后任何时候之际,它们也是主要的文化联系的环节。通过这些路线,许多中国的思想、文化和技术传到西方。”[1]P8中国是世界上最早种茶、制茶和饮茶的国家。随着茶的种植区域和面积扩大,茶制作技艺的提升和种类的增加,茶已经成为上至帝王将相、下至乡闾庶民的“比屋之饮”,茶文化日益兴盛。此时,作为重要日用消费品的茶、以及饮茶的文化也伴随中西贸易的繁荣逐渐西传,深入亚洲腹地,为茶叶风靡世界开启先河。

“亚洲腹地”作为一个地理概念的提出,来自探险家斯坦因,他在1928年出版的《亚洲腹地考古图记》,其中主要涉及的区域包括:东迄河西走廊,经新疆塔里木盆地,西至阿姆河上游和伊朗;南自兴都库什山,经准噶尔,北达内蒙古西部地区[2]P4。本文借用此概念,认为亚洲腹地包括中国西北地区和中亚地区。《中亚古国史》载,“自远古时代,若干中国的植物,如桃及杏等,就已由中亚及波斯西传到欧洲。更后则其他中国植物如大黄、姜及茶等,亦为运入西方备受欢迎的物品。”[3]P21

01丝路勃兴:中原地区与亚洲腹地的交通

唐朝中央政府不仅对外实行积极主动地外交政策,也在前朝的基础上进一步加强了对西北乃至西域地区经略,以期达到对外友好交往与和平通商的目的。唐朝初年,唐太宗先后派兵打击了威胁和阻碍丝绸之路交通、贸易的突厥、吐谷浑旧部、麴氏高昌政权,设置西伊州(公元632年改称“伊州”)、西州、庭州,并设安西都护府于交河城。唐显庆三年(公元658年),安西都护府迁至龟兹;翌年,又设置龟兹、焉耆、于阗、疏勒4个军镇。刘统在《唐代羁縻府州研究》中指出,唐朝为了保证边疆地区的长期稳定,又在安西地区内的部落、城镇基础上建立起大宛都督府、康居都督府、南谧州、贵霜州、木鹿州等多个羁縻府州作为都护府的外围防御体系,皆隶属安西都护府节制。到702年,安西都护府被一分为二,另设北庭都护府(治庭州)统辖天山、锡尔河一线以北草原地区的游牧民族,而安西都护府则统辖天山南麓各绿洲的城郭诸国[4]P17。可以说,唐王朝对西北乃至西域的经略,尤其是安西、北庭都护府的建立并推行一系列政治、经济制度和政策等,为唐朝发展与中亚、西亚等地区的经济与文化交流奠定了稳固基础。

与此同时,政府通过实行较为开明的政策、制度和措施,促进国内生产力和经济等进一步发展,尤以盛唐时期最为突出。唐人所著《开天传信记》盛赞这一时期:“河清海宴,物殷俗阜,安西诸国,悉平为郡县。自开远门西行,亘地万余里。入河湟之赋税,左右藏库,财物山积,不可胜较。四方丰稔,百姓殷富。管户一千余万,米一斗三四文。丁壮之人,不识兵器。路不拾遗,行者不囊粮。”[5]P2

随着农业生产的发展,手工业和商品经济、都市等也有了巨大进步与发展,这为商品经济的流通与发展创造了良好的条件,从而才有可能吸引丝绸之路沿线上各国、各地区与中国进行贸易并持续繁荣[6]P24。饮茶之风在中原盛行,也逐渐影响了西北边疆的少数民族,“古人亦饮茶耳,但不如今人溺之甚,穷日尽夜,殆成风俗。始之中原,流于塞外”。茶叶成为丝绸之路贸易的大宗商品,回鹘、吐蕃等入中原,皆“大驱名马市茶而归”[7]P47,从而刺激了茶叶生产,“每岁出茶七百万驮,税十五余万贯”[8]P672。唐贞元年间以十税一率征收茶税,茶税每岁收入高达40万缗之多。到唐朝后期,茶业规模愈大,茶利收入增加一倍以上。而随着商品经济的繁荣,唐朝都市和商镇数量剧增,尤其是中小市镇增多。如西北地区丝路沿途的城市几乎全是仰赖商品贸易而产生发展的。《资治通鉴》记载:“是时中国盛强,自安远门西尽唐境万二千里,闾阎相望,桑麻翳野,天下称富庶者无如陇右。”[9](卷198p6919)同时,在西北丝路沿线还出现了一些较大的城市,商贸货物充足。北庭都护府治所庭州、安西都护府治所的高昌或龟兹,也是人口众多的大城市,经济、文化都比较发达。《旧唐书》载,高昌“厥土良沃,谷麦岁再熟,有葡萄酒,宜五果,有草名白叠,国人采其花,织以为布。有文字,知书计,所置官亦采中国之号焉”。[10]P5293-5294

陆上丝绸之路在唐代扩展十分明显,形成了发达的对外交通道路网络。其一,从安西(今库车)向西,沿塔里木河、阿克苏河、托什干河方向至乌什、碎叶城(今吉尔吉斯斯坦之托克马克),到达怛逻斯城(今哈萨克斯坦之江布尔),再向西与中亚撒马尔罕等地相连。其二,从敦煌向西,沿天山北麓西行至北庭之轮台(今乌鲁木齐以北)、弓月城(今霍城西北),至碎叶、与上道汇合,基本上是沿着西北丝路北道前行。从西部东来的胡商,则大多从呼罗珊的木鹿到阿穆勒,渡过乌浒水到布哈拉,经库克而到撒马尔罕[11]P34。安史之乱以后,因吐蕃占据了塔里木盆地及河西陇右地区,传统丝绸之路受阻,丝路北移,地处漠北的回鹘路成为中原与西域间主要通路和中西方交通要冲。《新唐书·李德裕传》载:“承平时向西,路自河西,陇右出玉门”,“自艰难已后,河陇陷吐蕃,若通安西、北庭,须取回纥路去。”[12](卷174,P4523)其路线大致沿秦时直道到达天德军(今巴彦淖尔市),再至回鹘牙帐(即唐安北都护府,今哈拉和林),然后入伊州(今哈密),至高昌(今吐鲁番),通往西域。

此外,唐朝还积极发展驿传制度,在中原内地、边疆少数民族地区及丝绸之路沿线地区均十分完备,以保证陆上丝绸之路沿线的交通顺畅。据《唐六典》记载,唐朝全国共有驿站1639所,其中有水驿260所、陆驿1297所、水陆相兼所86个。[13]P163这些驿所设有驿长,配置驿马、驿船。每个陆驿之间大约相距30里。其中,从长安通往西域的主要交通要道上均设有驿馆,有专门的“捉馆官”负责,供给过路商人、官员食宿和牲畜草料,大大便利了商队、官吏、僧侣等在丝路上的往来交通[14]P107。有的馆驿明确记载是为丝路贸易或与周边各族各国交通所用的,如《资治通鉴》载:“诸酋长奏称:‘臣等既为唐民,往来天至尊所,如诣父母,请于回纥以南、突厥以北开一道,谓之参天可汗道,置六十八驿,各有马及酒肉以供过使……’上皆许之。”[9](卷198,P6245)

02茶叶西行:粟特、回鹘商人的丝路贸易与茶叶传播

在隋唐时期,丝绸之路上最活跃、最积极的商旅民族莫过于中亚的粟特人。粟特人发源于中亚锡尔河、阿姆河流域间泽拉夫善河的绿洲地区,位于丝绸之路的中枢、中亚与西亚间的咽喉要地。上述地区与中国之间的交流和往来具有悠久的历史。有明确记载的官方交往始于西汉。当时的粟特为康居国属地,与中原王朝保持了数百年往来,粟特人建立了繁华的商业文明,撒马尔罕等城市是欧洲大陆商业贸易路线的交汇点。粟特人在中亚绿洲地区建立的国家甚多,如以玛拉干达、阿芙拉西阿卜等中心城镇为前身形成的撒马尔罕是汉文典籍中的“萨末建”或康国;以瓦拉赫沙、阿滥谧等城镇为前身形成的布哈拉,是为汉文典籍中的捕喝(布豁)或安国。此外,还有著名城邦“苏对沙那”(即唐朝时的东曹国)、“弭秣贺”(即唐朝时的米国)、“赫时(者舌、柘支赭支)”(即唐朝时的石国),等等。这些国家以经商为主,兼顾半农半牧,掌握了较高的农业灌溉技术,使得粟特人能够长久立足于丝绸之路上砂碛干旱地区之间的一些绿洲地带。自公元前4至公元前3世纪,粟特人即已开始探索前往中国的路线;南北朝以来,粟特商人开始活跃于中原与西域之间;唐朝时期,粟特商人进一步向东发展,在当时的疏勒、于阗、西州、敦煌、肃州、甘州、凉州、长安、洛阳等地都形成了规模较大的移民聚落。[15]P27-86粟特人不仅在塔里木盆地、河西走廊以及中原各地从事商贸活动,他们的更经由长安、洛阳向东北进入灵州、云州、并州和幽州等地。粟特商队是中国和中亚、中国和印度、中国和北方民族之间贸易的主要承担者,“作为丝绸之路上的商业民族,粟特人把东西方物质文化中的精粹,转运到相互需要的一方”。

回鹘源自铁勒,铁勒又源自匈奴统治下的丁零部落,公元4世纪—5世纪时主要聚居在漠色楞格河流域,以游牧为生。公元629年,回鹘首领菩萨遣使入唐朝贡。开元年间,回鹘汗国建立,并在安史之乱中与唐军结盟,出兵助唐收复长安、洛阳等地,唐朝先后嫁多位公主于回鹘可汗、以结和亲,历代回鹘可汗都接受唐朝的册封。公元840年,回鹘汗国灭亡,部众西迁后分为3支:一支先后以河西走廊的甘州和沙洲为中心,先后建立甘州回鹘、沙洲回鹘;一支迁至中亚葛逻禄统治区,建立哈喇汗王朝;第三支以高昌、北庭为中心建立的高昌回鹘王国。[16]P5-7不难看出,回鹘诸部西迁后建立的国家均在唐朝丝绸之路沿线,从河西走廊、高昌延伸到了中亚腹地。随着与唐朝经济联系的加强,回鹘的社会经济受中原地区的影响日渐深刻,农业、商业和手工业得到一定发展。而粟特人作为丝绸之路上重要的流动族群之一,自回鹘汗国建立伊始就在汗国的经济生活中起到了重要作用,大量粟特人代表回鹘汗国与唐朝进行商业活动。回鹘作为丝绸之路的枢纽与中转站,来自东西方的商旅都要在此停留,此后在回鹘人中兴起了经商之风,“回鹘族就和中亚粟特商人一起,日夜奔驰于从漠北经北庭都护府(今吉木萨尔)、伊犁、碎叶通往河中的地区的丝绸之路上,创造了丝绸之路的黄金时代”[17]30。商业经济和贸易经济逐渐成为回鹘汗国的主要收入来源。在回鹘商人参与的东西间贸易活动中,唐朝政府与回鹘间的茶马贸易是不可忽视的部分。回鹘人从唐内地换回大量的丝绢、茶叶,除自身需要外,主要远销中亚各地,他们甚至不惜放弃自己的宗教(指改奉萨满教为摩尼教)以取悦于经商高手粟特人来打开绢、茶在中亚的销路[18]P101-106。

唐代,茶树已经普遍实现了人工栽培种植。据陆羽《茶经》记载,全国种植茶树的区域已遍及42个州郡,划定了山南、淮南、浙西、剑南、浙东、黔中、江南、岭南等8大茶区。陈椽先生在《茶业通史》估算出唐德宗贞元九年(793年)全国产茶200万市担,人均达到3.64斤;并指出制茶工艺有了新的突破,发明了蒸青制茶法,制作饼茶或团茶,茶叶成为人民喜爱的饮品[19]55-57。制茶行业日益发达,产茶区遍布南方。陆羽《茶经》载:“风俗贵茶,茶之名品益众。剑南有蒙顶石花,或小方,或散芽,号为第一;湖州有顾渚之紫笋,东川有神泉、小团、昌明、兽目,峡州有碧涧、明月、芳蕊、茱英簝,福州有方山之露芽,夔州有香山,江陵有南木,湖南有衡山,岳州有灉州之含膏,常州有义兴之紫笋,婺州有东白,睦州有鸠坑,洪州有西山之白露,寿州有霍山之黄芽,蕲州有蕲门团黄,而浮梁之商货不在焉。”[20]P60这里记载的仅仅是江淮、巴蜀、岭南等名茶产地,至于一般茶园不可胜数。唐朝的制茶业已经专业化、规模化、商品化。例如安徽祁门茶区“千里之内,业于茶者七八矣。由是给衣食、供赋役,悉恃此。祁之茗,色黄而香,贾客咸议愈于诸方。每岁二三月,赍银缗缯素求市,将货他郡者,摩肩接迹而至。”[21]P8430-8431

茶有着生津止渴助消化的功效,对于食酪饮乳的游牧民族来说是最好的佐食饮料,备受青睐。《唐会要》记载:“茶为食物,无异米盐,人之所资,远近同俗,既祛渴乏,难舍斯须,田闾之间,嗜好尤切。”[22]P1546清康熙年间编纂的类书《格致镜原》记载:“茶之为物,西戎、吐蕃古今皆仰给之,以其腥肉之食,非茶不消,青稞之热,非茶不解,是山林草木之叶而关系国家大经。”[23](卷21)丝绸之路沿线游牧民族人口众多,而自8世纪开始茶便成为重要的商品之一,茶叶贸易兴盛,茶文化在前文提到的丝绸之路安西入西域道、大同云中道和回鹘道传播,逐渐进入中亚腹地,前者是唐朝国际交往的西线,后两者是唐朝与回鹘、突厥等的交往线路。根据荣新江等人的研究总结,这些路线上最为活跃的就是粟特商队[24]136-178,他们的主要将西来的商品在长安、洛阳等地贩售后,又将茶与丝绸等带着浓郁东方气质的商品,一是经原州(固原)进入河西走廊至敦煌,再由敦煌的中转进入西域的高昌(吐鲁番)、焉耆、龟兹(库车)等,于疏勒翻越葱岭,进入中亚各地;二是经灵州(灵武西南)、并州(太原)、云州(大同东)乃至幽州(北京)、营州(朝阳),进入回鹘牙帐,传播至漠北深处。

茶入中亚,最重要的路线之一就是途经河西走廊至西域,敦煌地区是中原通往西域的重要节点。《敦煌文献?茶酒论》中将当时茶叶的贸易繁荣景象描述为“浮梁歙州,万国来求。蜀川(山)流(蒙)顶,其(登)山蓦岭。舒城太湖,买婢买奴。越郡余杭,金帛为囊。素紫天子,人间亦少。商客来求,船车塞绍”[25]p435。敦煌文献中已有茶具记载,敦煌沙洲某寺交割目录点检文书中(敦煌文书P.2613)有记载:“柒两弗临银盏壹,并底。叁两肆钱银盏壹,肆两伍银盏壹,肆两银盏壹。”[26]P9这里的银盏可能是一种较为高级的茶具,因为它有“底”。银茶具在唐朝是一种高级茶具,在法门寺出土的贡品中就有银茶具和烹茶拨火的银火筷。敦煌寺院中保存有这样高级的茶具,说明在当时的敦煌喝茶是一种高雅的行为,寺院的僧侣也时常喝茶。

新疆吐鲁番(唐时为高昌)作为当时西域的重要区域,茶叶贸易与饮茶之风同样也已经传播至此。据考古发现,吐鲁番阿斯塔纳那唐墓出土文物中,绢画《围棋仕女图》中便画有一个手捧茶托端茶献茶的侍女。图中的奉茶侍女,头梳丫鬟髻,额间装饰花钿,身着蓝色印花圆领长袍,双手托盏,表现了侍女为弈棋的主人进茶的情景。[27]p85-90而唐朝时茶入回鹘也有史料可证。《新唐书?陆羽传》载:“羽嗜茶,著经三篇,言茶之原、之法、之具尤备,天下益知饮茶矣……其后尚茶成风,时回纥入朝,始驱马市茶。”[12](卷196,P5612)吐鲁番回鹘文社会经济文书《喀喇楚克的遗言》中,出现了“一个茶盅(茶杯),两把(涂过)漆的小勺子,六双漆筷子,十双红筷子”的记载[28]p299,这是生活在10-11世纪的回鹘人喀喇楚克临终时留给儿子的遗物,其间第一次出现了回鹘文的“茶”字,这里的茶盅确定无疑是用来饮茶的专用器具。从遗物的数量和价值来看,喀喇楚克的身份应为普通百姓,由此可以说明茶成为了回鹘人的日常饮品,更是茶饮生活在西域传播的实证。此外,在历史上粟特人居住的葱岭(帕米尔高原)以西的广袤区域,多个语言中都有“茶”,且发音也与汉语相近,如茶在哈萨克语中称为xay,在吉尔吉斯语中称为tsay,塔吉克语中称为cairy,这说明华夏饮茶习俗早已随粟特人传播到了中亚地区[29]102。

03结论

唐代丝绸之路更加通达繁荣、成为唐朝中央政府经略西域和发展与西亚及欧洲经济文化交流的交通干道,基于对众多历史典籍、方志、笔记的研究,通过对唐王朝对西域地区的统治与建设、社会经济的发展、唐王朝与西域的交通路线与制度等三个方面的考察,梳理出茶叶传播的基础条件:一是隋唐时期强盛的中原王朝加强了对西域地区的经略与治理,带来了丝路的通畅与沿线的稳定与繁荣,这是丝路商品的流通的前提;二是唐代饮茶之风遍及南北,形成了成熟的茶叶消费市场,茶的种植、制作、销售成为社会经济重要组成部分,这是茶叶得以西传的基础;三是唐代驿传制度的完善,使丝路的交通更加便捷与安全,客观上激发了以粟特、回鹘为首的商业民族的积极性,商品流通更加频繁而广泛,这是茶叶西传的保障。

公元8—11世纪随粟特、回鹘等民族在西北丝绸之路沿线的贸易活动,茶叶得以逐渐西传,从茶向外传播的具体路径来看,通过丝绸之路,经河西走廊至敦煌,再由敦煌进入西域的高昌,翻越葱岭后进入河中地区,也就是今天的中亚各地。粟特人与回鹘人是隋唐时期陆上丝路的极为活跃者,他们通过大量商业贸易活动联结了东西方,茶叶也因由频繁密切的商业活动而进入西域所在的亚洲腹地,甚至传播至更远的西方。

刘军丽,四川旅游学院教授,长期从事饮食文化应用与传播、饮食史、烹饪理论、川菜标准化与国际化研究。2010年开始,曾多次赴河西走廊、新疆调查丝绸之路沿线饮食文化传播情况,并主持国家社科项目子课题“西北丝绸之路与华夏饮食文明传播”。四川博物院注册志愿者,2012年起在四川博物馆开展公益文物讲解公众,服务观众数万人,2019年获得全国十佳博物馆志愿者称号。

参考文献:

[1][英]崔瑞德.剑桥中国隋唐史[M].北京:中国社会科学出版社,1990.

[2][英]斯坦因.亚洲腹地考古图记[M].桂林:广西师范大学出版社,2004.

[3]章巽.中亚古国史[M].广州:广东人民出版社,2016:623.

[4]刘统.唐代羁縻府州研究[M].兰州:西北大学出版社,1998.

[5](唐)郑启.开天传信记[M].北京:中华书局,1985.

[6]唐任伍.唐代经济思想研究[M].北京:北京师范大学出版社,1996.

[7](唐)封寅.封氏见闻记校注(卷6)[M].北京:中华书局,1958.

[8](唐)李吉甫.元和郡县图志(卷28)[M].北京:中华书局,1983.

[9](宋)司马光,等.资治通鉴(卷198)[M].北京:中华书局,1956.

[10](五代)刘昫,等.旧唐书(卷198)[M].北京:中华书局,1975.

[11]许序雅.唐代丝绸之路与中亚历史地理研究[M].兰州:西北大学出版社,2000.

[12](宋)欧阳修,等.新唐书[M].北京:中华书局,1975.

[13](唐)李林甫,等.唐六典(卷5)[M].陈仲夫,点校.北京:中华书局,1992.

[14]刘俊文.敦煌吐鲁番唐代法制文书考释[M].北京:中华书局,1989.

[15]荣新江.北朝隋唐粟特人之迁徙及其聚落[C]//国学研究(第6卷).北京:北京大学出版社,1999.

[16]杨富学.回鹘文献与回鹘文化[M].北京:民族出版社,2003.

[17]苏北海.汉唐时期我国北方的草原丝路[C]//张志尧.草原丝绸之路与中亚文明.乌鲁木齐:新疆美术摄影出版社,2012.

[18]赵汝清,周保明.745—840年间唐朝与回纥交往之弊及其实质[J].青海民族研究(社会科学版),2002(1):101-106.

[19]陈椽.茶业通史[M].北京:中国农业出版社,1984.

[20]沈冬梅.茶经校注[M].北京:中国农业出版社,2006.

[21]全唐文(卷802)[M].北京:中华书局,1983.

[22](宋)王溥.唐会要(卷84)[M].北京:中华书局,1955.

[23](清)陈元龙.格致镜原(卷21)[M].《钦定四库全书》影印本.

[24]荣新江.从撒马尔干到长安:粟特人在中国文文化遗迹[M].北京:北京图书馆出版社,2004.

[25]项楚.敦煌变文选注[M].成都:巴蜀书社,1990.

[26]唐耕耦,陆宏基.敦煌社会经济文献真迹释录(第3辑)[M].北京:全国图书馆文献缩微复制中心,1990.

[27]李征.新疆阿斯塔那三座唐墓出土珍贵绢画及文书等文物[J].文物,1975(10).

[28]李经纬.吐鲁番回鹘文社会经济文书研究[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,1996.

[29]邵英,等.中国与中亚五国互联互通中的语言文化障碍问题研究[M].西安:陕西师范大学出版社,2018.

来源:坤冰观茶,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除