在中国当下的各类茶事中,人的感官体验起着非常重要的作用,但味觉、嗅觉、视觉、听觉、触觉在人们品茶的过程中的参与程度又是不同的。从感官符号学(sensori-semiotical)的角度观察,中国流行的茶事活动可划分为:仪式化的茶会、规范化的茶艺培训和辩论性的斗茶赛。人们根据场合和语境对不同的感官会选择性地抑制或凸显:茶会通常突出视觉效果而抑制声音表达与语言交流,茶艺培训课程既重视对香气、滋味的感觉训练,也重视通过规范化的语言和动作表达自己的感受;在斗茶赛中,味觉和嗅觉占据绝对主导地位,但同时也鼓励言语的创造性表达和声音的在场参与。在中国当代茶事活动中,多重感官的交感(inter-sensoriality)与通感(synaesthesia)普遍存在于人们的品饮体验中,“滋味”不仅被嗅觉和味觉所主导,同时听觉、视觉和触觉的参与也会综合人们对味道的感知。

作者简介

肖坤冰,西南民族大学民族学与社会学学院副教授。厦门大学博士,上海纽约大学环球亚洲中心-复旦大学亚洲研究中心联合博士后(2017-2018),英国牛津大学人类学与博物馆民族志学院访问学者(2014-2015)、法国波尔多蒙田大学现当代世界研究中心访问学者(2022-2023)。研究领域为历史人类学、饮食人类学、文化遗产研究等。已出版专著三部,在Journal of Material Culture,《民族研究》《民俗研究》等中外期刊上发表论文多篇,并为三联生活周刊、澎湃新闻、Asia Global Online、Sixth Tone等媒体撰稿人。

大卫·帕金(David Parkin),牛津大学人类学与博物馆民族志学院教授,牛津大学万灵学院荣誉教授,英国人文社会科学院(英国学术院)院士,欧洲科学院院士。主要学术贡献在于非洲人类学研究、政治文化、跨文化语义学及土著哲学等方面。

引言

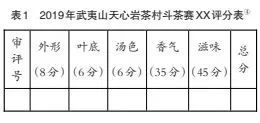

“味觉”在多大程度上能与其他感官分离进行讨论?大卫·豪斯(David Howes)指出,亚里士多德认为味觉是五种感官之一,但却把它描述为“触觉的一种形式”,因此缺乏自主性。在随后的几个世纪里,随着人们对感官等级观念的阐释,味觉与“身体的”触觉和嗅觉一起被归属于“低级的”感官,与之相对的是“高级的”“智力的”视觉和听觉。在我国,传统的茶感官审评标准被称为“五项因子评茶法”,即对茶叶的外形,冲泡出的汤色、香气、滋味和(泡过以后的)叶底,经干、湿评审后得出结论。五项因子评茶法要求审评人员视觉、嗅觉、味觉,甚至是触觉并用,外形与内质审评兼重。但在进行茶叶专业审评时,嗅觉和味觉的评分比重比其他的触觉和视觉要大很多,而听觉则是“缺场”的。

当人们谈论茶的滋味的时候,实际上指涉的是一种整体的身体感官体验,而不仅仅是味觉的体验。这一套“体感”包括水的温度,茶汤的外观、滋味,甚至是假定的茶的某些保健功效等。同时,品茶的环境(嘈杂或安静)、社会语境所形成的一套茶叶消费话语也会为人们如何理解茶带来争论和讨论。尽管人们对“品味”这种高度个人化的判断难以达成共识,但人们还是尽力使自己的体验尽可能地可表达和交流。茶、人之间的交流不仅通过直接的语言表达,而且还通过触摸、声音/沉默、视觉、嗅味和姿态展演来体现,所有这些都体现了人们运用多重感官对茶的全面理解。

本文从感官符号学(sensori-semiotical)的角度,将当代中国的茶事活动分为三类:第一,对声音/音乐的抑制和对视觉的渲染的美学鉴赏(茶会);第二,通过语言和身体姿态的规范性指导(茶艺课程)来开展;第三,通过语言交流和鼓励创造性词汇表达进行的竞赛性品评(斗茶赛)。这三种类型的茶事活动从对听觉的压抑,到声音的参与程度加强,茶会与斗茶赛成为对立的两个极端,分别代表着“无声”和“有声”。而第二类指导性的课程,则在从第一到第三种类型的转化中成为一种“过渡仪式”。

这三种茶事活动之间类型互补,但并不存在非常明显的界限。这样的划分只是源于本文作者之一肖坤冰的参与式田野观察,以及为了分析和行文的需要。本文的田野资料来自本文作者之一肖坤冰于2018至2020年在上海、成都、昆明、武夷山、潮州等地的多点田野调查。同时,肖坤冰曾分别在英国牛津大学的阿什莫林博物馆(Ashmolean Museum)(2015)、上海纽约大学(NYU Shanghai)(2017)和爱沙尼亚塔林大学(Tallinn University)(2018)主持过茶会,也通过这种方式,以观察者和践行者的双重身份与中外茶艺爱好者互动和交流。虽然听觉在茶事活动中经常被忽略,并被认为是五官中几乎与味觉感知无关的感观,但是本文将通过案例材料证明,在各类茶事活动中声音的“在场”或“缺场”、音量的强与弱与人们对茶味的感知有着非常重要的关联。

一、从工夫茶到当代茶艺:中国茶道的演化过程

中国人对喝茶的精致化追求可追溯到唐代陆羽,陆羽在《茶经》中详细列出了茶具、煮茶之水对茶汤品质的影响,介绍了煮茶方法和饮茶方式,被后人视为中国传统茶道的起源。本文主要以中国当代茶艺为陈述对象。“道”和“艺”在汉语中意义所指不同。“茶道”被解释为“烹茶、饮茶的程式和技艺”,在英文中或可对应tea ceremony,有仪式、礼节、礼仪之意;茶艺则指的是“有关烹茶、饮茶及以茶款待客人的技艺”,或可对应英文中的teaart,但更多的是强调视觉上的美感。而今天盛行于中国各大城市的茶会、雅集或可视作茶道与茶艺的综合性呈现。

在对中国当代茶消费文化的研究中,张乐翔(Lawrence Zhang)重新审视了现在广泛流行于各地茶馆中的所谓传统“茶道”的起源问题。他认为,在最近30年,中国的茶道践行者越来越重视将工夫茶作为一种具有国族象征性的“茶道”来进行展演。但他指出,这种所谓“传统茶道”的冲泡法实际上迟至18世纪才出现在美食家袁枚的《随园食单》中。袁枚在参观福建武夷山时描述了这种“小杯”“小壶”“先嗅其香后试其味”的品饮方法。尽管袁枚并没有直接用“工夫茶”这个名称,但却是关于这种品饮实践的最早记载。可见,这种传统茶道的雏形出现是非常晚近的事。但一些茶文化专家认为工夫茶是“传统的”和古老的,并与日本煎茶道(Chanoyu)和抹茶道(Matcha)相互影响,尤其跟煎茶道有直接关联。张静红做了进一步的补充,认为中国茶道的形成不仅是中日两国茶文化和仪式之间的互动结果,尤其不能忽略的是中国台湾的品茶文化对中国茶艺的影响,中国大陆、中国台湾和日本之间的文化交流促进了中国当代茶艺的形成。尤其是中国台湾人对普洱茶“陈韵”的追求所带来的闽台工夫茶品饮方法促使中国大陆饮茶走向了精致化的实践。简而言之,学者们普遍认为,20世纪70年代以后,在日本茶道和传统工夫茶基础上发展起来的一种精致化的优雅饮茶方式流行于中国台湾,后来被吸收成中国大陆新兴的茶艺运动的一部分。在全球化语境以及各国争相输出国家文化遗产符号的背景下,所谓的中国传统茶道,在政府、专家和消费者的同谋下,以一种“传统的发明”的姿态在全国各地的旅游点、茶馆和会所中应时代呼声而生。例如,陈志明(Chee-BengTan)的研究表明,福建泉州当今的饮茶实践其实是一种“传统的发明”,它是改革开放后,当地政府、茶农、茶商对当地茶业进行一系列改革和“促销”的结果,同时也反映了中国在新的消费文化中复兴或重建饮茶传统的事实。

总而言之,当今风行于全国的工夫茶艺并不像人们通常想象的那样古老。自1978年改革开放以来,这种工夫茶艺开始在中国各地的茶馆(茶艺馆)逐渐流行,并在当代的“茶空间”中持续泛滥。同时,在过去的二三十年间,通过国家认可的专业性茶艺师职业资格认证培训,为这种标准化的中华茶艺在国内的持续发展提供了动力。虽然一些学者认为工夫茶更多的是“展演”传统仪式,但另一些“内行”则认为这是一种非常实用的方法,自有其功能性:很小的杯子有助于敛香,用小容量的茶壶多次冲泡茶叶,且茶水分离可以确保茶的最佳口感。因此工夫茶是一种“达到目的的手段,而不是目的本身”(a means to an end,not an end in itself),似乎也说不上是什么仪式(ceremony)。在工夫茶的发源地,Peterd’ Abbs(彼得·艾珀斯)基于田野考察将目前潮汕地区的工夫茶的形式分为三种,即工夫茶作为一种日常实践(everyday practice)、一种精致化的习俗(refined practice)以及茶馆的商业化休闲(commercialised leisure in tea-houses)。与日常实践中的工夫茶相比,工夫茶的文化展演越来越受到人们的重视。尽管在英文中更多地使用“茶道”(tea ceremony),但在当代中国,人们更多使用“茶艺”(chayi)一词,包括从日本茶道传统中的美学和哲学借鉴,以及本身源于唐代的中国茶道。中国的当代茶艺也经常作为一种国家的传统文化向(外国)游客展示,它使得过去和现在的文化要素和美学元素复杂地融合在一起。在过去二三十年间,以“工夫茶”为基础的茶艺课在全国的大规模推广,以及茶楼中的常规化、程式化的操作,使得工夫茶茶艺在全国范围内得到推广流行,其他地区性的茶俗与之相比黯然失色。于是,在黏合了原本分散的各种传统“要素”的基础上,以及对高品质的茶叶和口感的不断追求的商业刺激下,所谓的中国茶艺应时代要求而生。这些在茶艺中不断发展的语言、身体动作、衣着、特定物体的摆设、特定空间设计和声音的使用等在产业链中,特别是在某些要求打坐冥想的“禅茶”实践活动中是相对独立的一个美学部分。意大利学者韦尔切洛尼(Vercelloni)描述了欧洲历史上对“好品味”的判断是如何扩展到包括“对传统的饮食风味、行为和语言的掌握;服从于最初是为认可和赞美某一特定社会领域而建立的仪式”。由此可见,对品味的判断有时可能会偏离预期的模式,但根据布尔迪厄(Bourdieu)的理论,这些“区隔”(distinction)最终将反映和再现社会等级制度。随着中国中产阶级的壮大和巩固,以及可明显察觉到被精心提炼过的茶艺的出现,人们对茶叶品质的鉴赏力和对高档茶产品的购买能力将更微妙地反映出消费者的社会地位。

作者在潮州千庭茶舍进行田野调查,2019年11月,李经来拍摄

二、以视觉美感为主导的茶会

作者在上海纽约大学主持的一次茶会(茶艺展示),2017年12月,陈逸韵拍摄

一场严格禁止声音与语言交流的“止语茶会”,图片来自网络

总体而言,仪式性的茶会更多的体现出视觉上的美感,包括传统服饰之美、优雅的肢体仪态、精美的茶器与茶席设计的结合,伴以若有似无的音量极低的背景音乐——通常是古琴,或者完全没有音乐。在这种茶艺展演中,声音和听觉是被抑制的,茶艺师与参与者之间几乎没有言语上的交流。

约在2016年,中国大陆的饮茶圈中兴起的“止语茶会”是对声音抑制达到极端的案例。组织者旨在通过对听觉的控制从而使注意力更专注在嗅觉和味觉上。“止语茶会”强调了中国茶文化中“禅茶一味”的联系,组织者称:“‘止语’本来就是佛教修行的一种方式。停止谈论,想象我们在一个私人化的空间中,与自己的内心交流,于一杯茶中感悟内心的宁静”,“品茶倒是次要的,重要是以茶调养身心”。笔者认识的一位茶艺师于2017年2月至2018年4月先后在成都组织了14场“百花止语茶会”。由于交谈在茶事活动中被严格禁止,为了确保茶事在无声的情况下也能有序地进行,因此每场仅设8个席位。茶艺师解释道:“我们在喝茶的时候如说得太多,会分散我们的注意力,导致我们实际上不能专注于茶本身的味道。因此,我决定组织一系列的‘止语茶会’。目的是鼓励参与者更多地关注茶汤本身。在这种比较有仪式感的品茶过程中,您会产生一种对茶的敬畏之情。实践也证明,与普通的茶会相比,‘止语茶会’的参与者对茶的感受更深。”

在“止语茶会”的案例中,我们看到了多重感官之间的竞争与冲突。品茶本就是以嗅觉和味觉为主导的对“香气”和“滋味”的判断,听觉通常作为一种辅助,或通过古琴营造一种古典的气氛。但在“止语茶会”中,参与者通过对听觉感官的闭合从而使整个身体官能更好地服务于嗅觉和味觉,达到一种“此时无声胜有声”的效果。

在“品茶”活动对多重感官符号的操纵中,无声的参与者与专注于备茶的茶艺师在言语上的“沉默”是一致的。在听觉感官闭合以后,参考者的注意力自然而然地转移到了视觉上,因此对茶艺师的服饰、肢体语言(手上的动作)的关注力实际上都相应加强了。因此,听觉的“退场”凸显了视觉的“在场”。水烧开的“咕噜咕噜”声、很低的注水声、茶具偶尔碰撞发出的响声、窗外风吹树叶沙沙声更反衬出了一种“蝉噪林愈静”的哲学悖论。同时,这些声音与“茶之味”一样也是自然的一部分。茶艺师认为,将自己全身心地放入这种自然之中,而不以人声去干扰和打破这种宁静,能更有利于参考者“沉浸”于茶道本身。因此,“止语茶会”虽然抑制了在场的人与人之间的口头交流,但更重要的是,它通过“无声”建立起人们与“自然”之间的联系,加强了人对茶本身的感官认知。

此外,为了进一步突出茶会传递的“传统”的视觉效果,近年来随着茶文化在中国的复兴,市面上出现了专门为茶人设计的服装——“茶人服”,或称“茶服”。这些茶服大多采用棉、麻或丝绸等天然面料,极少使用化纤面料,在设计上体现了传统风格与现代剪裁的结合,既能在茶道表演中作为专门的服饰,又可作平时着装。但这一着装也是“茶人”群体区别于其他人群的一种符号标记。同时,茶艺师大多还会佩戴各种手串、念珠等。一些正式的茶会邀请会明确规定着装要求,甚至会聘请专业的摄影师拍摄记录茶会。而对一些女性茶艺爱好者,穿着茶服拍摄出极具视觉美感的照片也成为参加茶会的驱动力之一。诸如此类的茶会,或可称为“雅集”的场所,有时会以中国传统乐器古琴、洞箫、琵琶等名曲作为背景音乐。但这些音乐的声音都非常轻柔,是作为中华传统文化的一部分服务于“茶”这一主角,共同营造出一种高雅宁静的氛围。而人声的交流通常是禁止的。比如,虽然“嘬茶”是行家品茶时一个非常重要的小技巧(下文将具体分析),但卷起舌头发出的嘬吸之声却无疑会破坏茶会的优雅感,因此在凸显视觉美感的茶会中绝不会有人“嘬茶”。总而言之,“沉默”是这种仪式性茶会中的一大特色。语言交流和声响的缺席、主客之间的距离感和备茶过程的仪式化,使“饮茶”显得神秘化而非大众化、透明化。

售卖茶服的店。茶服可以提升茶会的视觉效果。图片来自网络

对声音及其产生的语言交流的排斥,不仅使茶艺本身显得神秘化,主持者(茶艺师)与参与者(茶艺爱好者)之间的关系也是这种神秘化茶艺的一部分。尤其是在面对一些国外观众的茶艺展演时,茶艺师通常会穿上传统的中国服饰,通过优美的身体动作和着装而不是语言交流来吸引听众,传达出一种强烈的“东方主义”式审美。在这样的情形下,茶艺师即使不会外语也并不影响观者的审美。甚至还因为不会外语而使得这种“中华茶艺”更具正宗性。这种形式的感觉符号(sensory semiosis)有一些实验性的东西。它事先经过精心设计与安排,目的是在构成整体茶艺呈现的各种行动和事件中,在商业吸引力与美学之间达到一种平衡。

在这类茶会中,主持人与参与者的地位并不平衡,主持人已然是茶艺界的专家,而参与者很多只是茶艺爱好者,也有可能是茶艺培训班的潜在“学员”。如果一个人希望从一个纯粹的茶会“看客”转变成为一名真正懂得泡茶、品茶的行家,通常会选择参加茶艺培训,系统地学习如何使用专门的器具泡茶和品茶。

三、言语指导性和动作示范性的茶艺培训

作者在爱沙尼亚塔林大学的一次茶艺示范课上指导“学生”的茶艺,2018年9月

兼具动作示范性和言语指导性的茶艺培训课程,作者在成都参与的一次茶艺培训课,2017年8月

我们可以把仪式化茶会的参与者假设为对茶艺感兴趣的“生手”,在斗茶赛中各抒己见的“评委”假定为一群已经掌握了专门知识的“行家”,那么,如何从“生手”过渡为“行家”则通常需要经过跟从专门的导师进行学习——这类培训课程类似一种从“生手”到“行家”的通过仪式。在传统社会中,由师父带徒弟的“拜师学艺”的形式仍然普遍存在于各行业中。在现代社会,各种各样的茶艺培训机构提供此类专门培训,传统社会的师徒关系在某种程度上仍存在于这样的培训中。导师和学员在课堂上的交流表现为口头指导交流和动作示范等。

以云南昆明的一所知名茶艺培训机构HY大学堂所开设的培训课程为例,其教学内容以茶艺为主但不局限于茶艺,还包括香道、花道和评茶等与茶艺密切相关的课程。对于学员而言,这是一个系统性的知识积累,是从“生手”迈向“行家”的过渡仪式。茶艺课程共包括初级(6天课程)、中级(5天课程+1天示范演讲)和高级(5天课程+1天示范演讲)三个阶段,一共134个课时。学员们必须按照从初级到高级的顺序循序渐进,而不允许越级报名学习。

“品茶”——就纯粹文化上的意义而言,是一种完全个性化和实时性的行为。人们对茶的感知(perception)存在于身体器官对外界刺激的反应中,不仅不同的主体对同一款茶会有不同的感受(sensation),即使同一主体在具体情景下对某一款茶的感官经验也是不可复制的。然而,当茶叶同时也是一种在市场上流通的商品时,泡茶的方式、质量评定必然要求规范化和标准化,而茶艺培训消除了地方性的各种泡茶方式的差异性,以所谓的感官审评训练消减个体对茶的理解,更建立起个体对这种茶类所谓“正确的”“规范的”认知体系。

中国各地的泡茶工具和泡茶方式都各不相同,各具地方特色。潮汕地区以紫砂壶、朱泥手拉壶或盖瓯为主;四川、贵州等绿茶产区以简单的玻璃杯直接投茶冲泡;云南和贵州很多地方流行以土陶罐煮“罐罐茶”;即使同样是盖碗,四川人对“盖碗”的使用方法在工夫茶艺中也大不相同——四川人既用盖碗泡茶,也直接从盖碗里喝茶······凡此种种,表明在中国其实并没有一套标准的“中华茶艺”,而是各地就地取材,形成了各种地方性茶俗。然而,目前遍布于各大城市的茶艺培训机构开设的课程内容却基本相同,都是按照“工夫茶艺”的一套流程培训。比如以盖碗、公道杯、品茗杯、“建水”等器具组成的一套标准茶具,讲师都是按照教材的内容进行公式化的讲解,包括最主要的实操部分,教的手法、动作都相当一致。作为刚入门的“新手”,学员们需要学习和掌握的是一些专业的“术语”。这些“术语”来自教材、国家颁发的茶叶感官审评标准和课堂教学。实际上,这一培训过程在于去除个体化、地方化的语言表达,使来自不同地方和背景的学员在经过培训后可以掌握运用基本的术语去描述茶的香气、滋味和外观等。在茶艺培训机构学习和培训实际上类似一种“通过仪式”,在这之前,学员基本属于“茶圈”的局外人,然后通过一段时间的集中培训(类似于阈限期)后,新手最终通过一场茶艺展演作为培训结束的“答卷”,并从一名“圈外人”转变成为“圈内人”。

“嘬茶”——即茶水入口后,先不咽下去,让茶水包裹住舌头,随之吸入适量空气,让茶水在舌面和两侧翻滚流动,充分接触味蕾,以便更好地感受茶汤的滋味。在此过程中,伴随有较大的声音。在本文作者肖坤冰参与过的茶会中,有几次印象深刻的体验。2018年6月,在武夷山某一高端茶企为接待内部VIP客户组织的小型茶会中,该茶企的董事长亲自为这一群高端客人示范了品茶的技巧。他特别解释了“嘬茶”在品茶中的必要性:“首先,我们闻它的香味;其次,我们观察茶汤的颜色;第三,我们品茶的滋味。第三步至关重要,这需要一定的技巧。”他向这些VIP客人展示了如何大声地嘬茶,于是参与者也学着嘬出声音。2020年,当肖坤冰在潮州的田野调查中向潮州工夫茶艺的国家级传承人请教品茶时是否需要嘬茶时,对方很明确地回答“绝对不能嘬茶”,他认为在品茶时大声嘬饮是一种很不雅的行为,同时谈到了自己出访多国的经历,他认为尤其在外国人面前“嘬”出声音会显得非常粗鲁。但当另一位省级潮州工夫茶艺传承人被问及同一问题时,他给出了完全不同的回答。这位省级潮州工夫茶艺传承人认为工夫茶一定要“嘬”,否则完全不能领略到其中的乐趣和充分感受茶汤。这两位报道人都是潮州工夫茶的代表性传承人,在茶圈都具有很大的知名度和影响力,但对同一问题却给出了完全不同的答案。可见,在品茶过程中是否要“嘬茶”在很大程度上取决于“语境”和个人经历,而并没有固定的程式。

值得注意的是,在中国的当代茶圈中,其实有一种“不言而喻的”(tacit)性别差异,虽然它在所有的官方文本(茶艺宣传手册、培训教材)中都不会被提及。贝斯安·托马斯(BethanThomas)通过在成都的田野调查,发现了茶艺馆中明显的社会性别差异:男性经理“隐身”于后台进行指挥从事管理工作,而年轻优雅的女性则穿着旗袍和茶服在前台为顾客提供服务。在茶行业,男性通常是一些制茶大师和很懂品茶的行家,而女性与生俱来的“优雅”“温柔”等特征则被认为更适合教授茶道/茶艺。尽管(男性)大师会强调嘬茶的重要性,但在公共场合,女性一般不会嘬茶。在潮汕地区,男性嘬茶是非常普遍的行为,而女性可能会在家庭环境中嘬茶。因此,社会对女性的安静、温柔、优雅的期待与男性的喧闹和男性气概在嘬茶行为的对立上表现明显。

在茶艺培训中,学生也有可能学习到品茶中的民间礼节,比如在福建、广东地区,人们通常通过用食指和中指轻叩桌面,表达对主人斟茶的感谢。这种地方性的礼节通常不会在培训教材中提及,但当学员们更多地参与茶事活动时,将会发现这种肢体语言流行在茶圈中。此类肢体语言可以解释为真实且经验丰富的茶艺培训师或学员们的非语言符号(non-verbal signs)。通过学习一些标准的“专业”语言词汇,以及潜移默化地实践一些肢体语言,学员们会逐渐地发展出他们自己的评茶词汇。也只有在充分掌握和运用标准化术语的基础上,这些鉴赏语言才会被茶圈内的“专家”充分认可。通过茶艺培训,学员们逐渐开始介入一些茶事活动,有机会向茶专家(通常是培训导师)请教,以及进一步接受一些更私人化的非正式指导。少数的茶类培训课程会颁发资格证书,但很多培训机构并不具备颁发相应证书的资质,因为取得这些证书需要通过国家层面的考试。然而,在田野访谈中,许多学员表示并不关心能否获得证书,他们更希望的是积累技能,以便以后自己可以独自主持茶艺活动。

四、斗茶赛:声音的在场与创造性的语言表达

武夷山天心岩茶村的斗茶赛,2019年11月,肖坤冰拍摄

武夷山天心岩茶村的斗茶赛,百家茶席展区,2019年11月

武夷山某茶叶公司组织的“盲品”活动,2020年11月,肖坤冰拍摄

斗茶赛与新兴的工夫茶茶艺之间有比较明显的区分。斗茶赛通常有两种:一是在行业协会组织的评选茶叶等级的竞赛中,参赛的茶叶公司都希望通过获奖而提高品牌的知名度;二是在非正式的聚会中,茶人们通常会自带茶叶一起“斗茶”、评茶。这样的场合往往热闹非凡,争论激烈,人们会运用丰富的词语和比喻进行表达。在本文作者肖坤冰参与的几次公开的茶叶评比赛中,围观者——包括游客、外国人,以及不在茶圈里的中国人等,也被鼓励参与品茶和评茶。虽然这些外行人并不具备专业的品评技能,但他们的参与有助于传播该地区的茶文化。

在著名茶产区福建省武夷山,自2001年起,每年进入11月以后,当地各级行政机构和行业协会都会组织规模不同的斗茶赛。从影响力来看,最重要的当属“海峡两岸民间斗茶赛”(以下简称“市赛”)与“天心村斗茶赛”(以下简称“村赛”):前者覆盖面广,且具有行业组织上的权威性;后者则具有正岩产区的优势和极高的市场认同度。斗茶赛采取编号盲评的形式,遵循中国茶叶感官审评中广泛应用的五项因子评茶法。以本文作者肖坤冰2019、2020年参加的武夷山天心岩茶村斗茶赛为例,五项因子在评比中所占的百分比如表1所示:

武夷山的斗茶赛一般分为初赛和复赛、大众评委席和专家评审组。最终的结果依据大众评委评分的20%,专家评分的80%进行综合折算。专家评审室不对外开放,因为专家们必须集中精力,在两天半时间内审评多达几百个茶样;而大众评审区则设在景区入口处的露天场地,且鼓励围观者的参与。每年斗茶赛的帷幕拉开,就有不少茶商和岩茶爱好者专门从外地赶来,参加这一年一度的岩茶狂欢节。在露天场地,会摆出数10张长桌作为泡台。每一张桌子上,都有10个茶样编码装在相同的斗茶赛专用泡袋中。每一桌都有一人专门负责泡茶,确保所有茶样同时冲泡并同时出汤。每张长桌都被人群围得密不透风,人们手里都拿着自己的品茗杯。每个茶样面前对应的评审杯里都有一个白瓷汤匙,大家可以将汤匙举起来闻汤匙背上的香气,也可以用汤匙将茶汤舀到自己杯里品饮。在这样的场合下,大众评审区无比嘈杂,人们嘬茶的声音、将茶汤快速吸进去又吐出来的声音、茶具和汤匙碰撞的声音、各种招呼和询问的声音,等等,充斥在一个有限的空间,让人难以专心去体味一杯茶汤。尽管如此,人们仍然兴奋地交流着,争论主要体现在占评分比重最高的香气和滋味方面,而对外形、叶底和汤色的评论较少。

在最新颁布的茶叶感官审评术语的国家标准中一共列出了近2000个中英文对照的词语,从不同的感官途径描述了茶的滋味、气味、颜色、触觉和外观等。就乌龙茶而言,形容茶叶外形的术语有蜻蜓头、壮直、细结、尖梭等;形容汤色的有蜜绿、蜜黄、茶油色、青浊等;形容香气的有栗香、奶香、酵香、硬火、热火等;形容滋味的有岩韵、酵味、粗浓等;形容叶底的有绸缎面、滑面、糟红等。这些国家颁发的茶叶审评标准术语通常成为人们表达自己感受的基础,人们在此基础上进行创造性的发挥。因此,在私人聚会的斗茶场合,人们的词语表达实际上跳出了这些国家标准的限制。几乎所有的茶商都声称,国家标准仅供参考,只适用于一些专家给出的书面审评意见。在非正式的茶事活动中,行家们会使用带有强烈个人色彩的词语来描述他们感受到的具体的、多重的感官体验。尤其岩茶是一种典型的地域特色产品,它的品质与周围环境——当地人称之为“山场”密切相关。正如葡萄酒的品评中对“风土”(terroir)的强调一样,“山场”与“岩韵”既是决定岩茶品质的核心概念,同时也是一种难以标准化的地方性知识。例如,当地人会用“豆浆”“牛奶”“泥土”“苔味”“骨感”等词来形容岩韵。在私人聚会时的斗茶中,跨感官的隐喻和语言的使用非常普遍。例如,茶人经常会用描述视觉的“厚”或“薄”,或者描述触觉的“顺滑”来形容对茶汤的味觉感受——这是一种明显的交感(inter-sensoriality)。

斗茶赛与茶会相比还有一个明显的不同是主客之间、专家和新手之间没有明确的界限。被邀请去喝茶的客人通常会带几泡自己的茶叶。通常情况下,主客双方都会冲泡自己的茶叶,从而成为一段短暂时光的临时主人。在这种情况下,竞赛被交流品评所掩盖。主客之间的谈话通常围绕着茶的来历、自己对茶的感受和几泡茶之间的比较而展开。不管是主人还是客人都很在乎在品茶这一过程中与他人的聊天与交流。与正式茶会相比,这类品评活动通常不会播放背景音乐。人们的着装随意,也不会有人在意泡茶时的姿势是否优美。参与者基本都会嘬茶——“会嘬茶”几乎是一种圈内人的“默会规则”。大声地嘬茶一方面表现了自己“懂”专业技巧,另一方面也是通过一种非语言符号的声音在场向主人表达自己对茶汤的认真和谢意。

结语

一些人类学家,如大卫·豪斯(David Howes,2006)、杰克·古迪(Jack Goody,2002)、莎拉·平克(Sarah Pink,2010)都注意到了感官之间并非存在明显界限,跨感官的相互交叉影响是感官世界中较为普遍的现象。在中国的品茶过程中,对一种感官的过分关注可能会导致忽略其他感官。比如张静红(Jinghong Zhang)指出,在一次朋友邀请她喝茶时,由于她一边在拍摄泡茶(视觉),一边聆听一个中国台湾茶人关于一个“寻茶”的故事(听觉),从而导致她完全失去了对茶味的感知(味觉)。在本文呈现的三种茶事活动中,从相对沉默到开放谈话交流,声音和语言不同程度地参与到各种品茶情景之中。听觉虽然是作为茶叶感官体验中的配角,但却并非不重要。在第一类茶事中,听觉的缺场会有助于强化参与者对滋味的身体感知(bodily perception),而在最后一类斗茶赛中,声音的加入和辩论会帮助人们更好地去理解(mak esense of)滋味。通过多感官之间的交感(inter-sensoriality)与通感(synaesthesia),以及跨感官的体验与表达,人们不仅可以感受通过鼻、口、舌感受到“香”和“味”,也可以通过耳朵“听见”滋味。品茶过程从而也成为一种综合性的对滋味的感知(sense of taste)。通过对三类茶事活动的观察,我们可以看到交流是如何通过感官多模态(sensory multimodality)构成了具有无限创造性的元语言(meta-language),这些词语几乎具有无限延展性而缺乏稳定的参照对象。正如张静红(Jinghong Zhang)指出的,自古以来,中国人用于表达茶滋味的词语就具有深奥和晦涩(abstruseness and obscurity)的特点,并且这种抽象晦涩和难以理解的语言仍然继续存在于当代中国的茶事活动中。因此,当我们在谈论茶的感官体验时,有时很难就一个公认的“滋味”达成共识,但却几乎可以讨论任何东西。

原文载于《民族艺术》2022年第1期,请以纸质版为准。

来源:坤冰观茶,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

本期主要内容:

·茶叶标准化的内涵是什么?

通过制定、发布和实施标准,达到统一"是标准化的实质。"获得最佳秩序和社会效益"则是标准化的目的。

·国内外茶叶农残标准的区别

在茶叶国际贸易中, 农药残留作为必要的检测指标,是最高级别的技术性贸易措施之一,作为茶叶主要出口国,农残问题越来越成为制约我国茶叶出口、影响我国茶叶国际竞争力的因素。

·茶叶标准化体系建设对茶产业的意义

通过专题研究标准制定的相关过程,使我国的茶叶标准工作者更加熟悉国际标准的相关规则,在参与国际标准制订中占有主动权,提高我国在国际标准制定上的话语权,同时为我国今后标准的制、修订如何与国际接轨提供有力的借鉴作用。

在茶圈,关于茶叶到底该走标准化的路线,还是个性化的路线,不同的人持有不同的观点。践行标准化的走工业化产业路线,赞成个性化的则强调茶的文化属性,讲究山头、古树、产区、讲制茶师傅...在这其中更承载着一份情感的温度。

但是仔细想想,当我们在探讨标准化与个性化的时候,我们谈论的到底是什么?

(1)是生产加工环节的标准化?(2)是种植采收环节的标准化?

(3)是产品品控(口感)标准化?

从中国茶行业的角度看,标准化与个性化,实际上是并不是非此即彼,更不是支持一方就要否定另一方,所谓标准化、工业化也只不过是近代工业革命以来才逐渐完善的概念。工业革命起初从根本上解决的是“效率和时间”的问题,在更短的时间里获取更高的产能,后来进阶为“效率+品控”等问题。本期茶也启示录带大家深入了解一下什么是茶叶的标准化,希望能够给你带来更多的思考和启发。

01什么是茶叶标准化

对于茶叶标准化,人们从不同的视角有不同的理解,先看看官方是如何定义标准和标准化的。

·什么是标准?GB/T 20000.1-2014《标准化工作指南 第1部分: 标准化和相关活动的通用术语》条目5.3中对“标准”描述为:

通过标准化活动,按照规定的程序经协商一致制定,为各种活动或其结果提供规则、指南或特性,供共同使用和重复使用的一种文件。

国际标准化组织(ISO)先后以“指南”的形式给“标准”的定义作出统一规定:

标准是由一个公认的机构制定和批准的文件。它对活动或活动的结果规定了规则、导则或特殊值,供共同和反复使用,以实现在预定领域内最佳秩序的效果。

·什么是标准化?全国茶叶标准化技术委员会给出的定义是:

“为在一定的范围内获得最佳秩序,对实际的或潜在的问题制定共同的和重复使用的规则的活动,称为标准化。它包括制定、发布及实施标准的过程。标准化的重要意义是改进产品、过程和服务的适用性,防止贸易壁垒,促进技术合作”

简单说"通过制定、发布和实施标准,达到统一"是标准化的实质。"获得最佳秩序和社会效益"则是标准化的目的。

茶叶标准体系

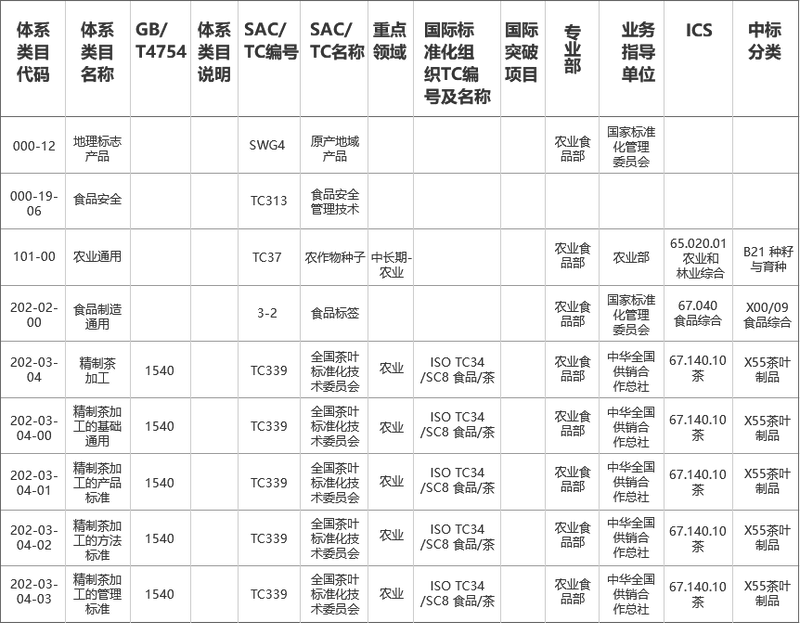

我国茶叶标准体系由国家标准体系 (茶叶)、全国茶叶标准化技术委员会体系和 GH/T 1119— 2015《茶叶标准体系表》三个部分组成。

国家标准体系:

由国家标准化管理委员会统一制定, 包括体系类序号、体系类目代码、体系类目名称、分类编号、重点领域、TC 编号及名称、专业部、业务指导单位、ICS、 中标分类等内容;如下图所示:

国家标准体系(茶叶)框架表

《茶叶标准体系表》是将我国茶叶的国家标准和供销合作行业标准 (不包括茶叶机械标准),按其内在联系以一定的形式排列起来的图表,包括已有的标准、正在制定(尚未发布) 的标准和预计未来将要制订的国家和供销合作行业茶叶标准,是一种指导性的技术文件,是编制标准制、修订计划的依据,并将随着我国茶叶行业和科学技术的发展而不断更新和充实。目前茶叶现行有效的国家标准有 109 项, 基本涵盖茶产业领域的重要基础通用标准、产品标准、方法标准等。

标准体系表的第一层为茶通用(包括基础、质量、方法、物流等)标准,第二层为各茶类标准,第三层为再加工茶类标准,如下图所示:

全国茶叶标准化技术委员会体系框架图

·茶叶标准化的特点

· 专一性

茶叶标准只适用于茶叶领域的某个品类具体茶叶产品, 对非茶类或类似产品无效。因此制定茶叶标准应在明确常规技术要求的前提下, 强调所指茶叶产品的独特风味, 如特定地域、独特工艺、突出的品质特征和内含物成分等。

· 科学性

茶叶产品标准的编制是以生产企业执行的生产工艺、主要设备、原料来源、管理水平和产品的特征、特性为依据, 适当考虑设备改造、工艺革新等因素。当设备、工艺和原料来源有较大改变, 直接影响到产品特征特性时, 应及时对标准进行修订。

· 法规性

茶叶标准要求对茶叶产品及相关的方法、基础标准作出明确的统一的规定,不可有任何含糊不清的解释。标准不仅有感官审评等质的规定,还要有详细的理化指标指标、安全指标等量的规定,不仅对内容要有规定,有时对形式和对其生效的范围也要作出规定。没有明确的规定,就不称其为标准。同时,标准一经国家标准化管理委员会颁布并要求强制实施,它就是一项技术法规。茶叶强制性标准,是政府执法部门的技术依据。

· 季节性

茶产品与工业产品的最大差异是季节性差异,我国茶叶的生产季节主要是春茶、夏茶和秋茶,茶叶的生产受天气、自然环境的影响较大,同时,茶产品露天生产环境的难控性与工业产品室内生产环境的可控性,决定了茶叶标准化的实施比工业标准化的实施相对复杂与困难。

· 区域性

我国的茶叶产区主要分布在南方省份,茶叶的生产受季节与地域影响非常大,各个地方的茶叶品种又有所差异,根据茶叶的适制性,不同的茶树品种适合做不同类型的茶叶,茶叶标准的制订一定要考虑到地域性这一特点。

02

我国茶叶标准化的发展与现状

·新中国成立前

十八世纪末至十九世纪初,中国茶叶已行销欧、美、亚、非、澳五大洲,成为我国外贸的重头商品。部分经营者为谋取暴利,兴起了掺杂使假之风。为了保护消费者利益,各进口国纷纷立法,禁止掺杂假茶输入。为此,爱国茶人力荐建立茶叶检验机构,维护商品的信誉。最终于1915年,在浙江温州地区成立了永嘉茶叶检验处,制定地方性法律条文作为检验依据,这是我国茶叶标准的雏形。

1929年,当时的实业部在上海、汉口分别成立了商品检验局,并同时着手制订茶叶检验标准。

1931年,国民政府实业部基于出口检验之需要,颁布了我国第一部茶叶标准。全文仅六条,百余字。对各类茶的品质、水分、灰分和包装作了笼统的规定。

1932年至1937年, 实业部先后五次组织修订茶叶标准, 不断充实内容。1936年对茶叶采摘、制造、贮藏和卫生条款增加了限制,1937年对着色茶和不合格茶规定了取缔办法。抗日战争时期, 各省分别办理出口茶叶检验。其检验标准由各省自定, 内容差异很大,浙江、江西、福建、安徽都各有一套标准。

1941年太平洋战争爆发后,茶叶外销受阻,茶叶检验亦告暂停。

1947年, 实业部再次组织修订茶叶标准, 以加强产品检验, 拯救在战争中日趋衰落的茶叶生产。这部标准对统一全国茶叶生产、保证产品质量、维护消费者利益方面起到一定的作用。

·新中国成立后我国茶叶标准由国家标准、行业标准、地方标准和企业标准构成。我国是一个多茶类国家, 茶叶生产区域跨度大, 茶叶管理部门多。我国现行的茶叶标准是从新中国成立后开始逐步建立和完善的,最初以实物样为基准,按茶叶初制、精制的不同加工工艺和内销、外销及边销等不同销售市场分为毛茶标准样、 加工标准样和贸易标准样三类。

1950年3月,新中国贸易部在北京召开第一届全国商品检验会议,制定了《茶叶出口检验暂行标准》和《茶叶产地检验暂行办法》,恢复了由于战争而中断的茶叶检验,并增设了检验机构。

20 世纪 80 年代,国家和地方等有关部门逐步发布、 实施了各类茶叶标准。 2008 年 3 月,全国茶叶标准化技术委员会正式成立,进一步建立和完善茶叶标准体系,更好地推动茶叶标准化工作。 经过各部门几十年来在标准化方面的工作,我国现已初步建立了茶叶标准体系

截至 2021 年 7 月中旬,涉茶现行有效行业标准230余项,行业领域涉及农业(NY)、供销合作(GH)、轻工 (QB)、出入境检验检疫 (SN)、机械 (JB)、国内贸易 (SB) 等,其中涉茶农业行业标准64项、供销合作行业标准44项、出入境检验检疫行业标准38项、机械行业标准20项、轻工行业标准10项、国内贸易行业标准14项

· 毛茶标准样

毛茶标准样又称毛茶收购实物标准样, 是对样评茶、评定毛茶等级及价格的实物依据,即作为收购毛茶的质量标准,90 年代以前,国家主管茶叶收购的部门实行统一领导和分级管理。90 年代以后,由于茶叶市场放开,国家茶叶主管部门不再统一下达毛茶标准样的制订及换配计划, 改由行业主管部门下达相关的国家标准和行业标准的制修订任务, 将部分毛茶产品按照标准化管理的要求,列入国家、行业标准的管理规范中。

· 加工标准样

加工标准样,又称加工验收统一标准样,是对毛茶再加工时按照外销、内销、边销成品茶标准茶样进行对样加工,使产品质量规范化的实物依据,也是成品茶交接验收的主要依据,加工标准样茶有绿茶、红茶、 乌龙茶、压制茶等

· 贸易标准样

贸易标准样指对外贸易标准样, 是国际茶叶 贸易中成交计价和货物交接的实物依据。我国茶 72 叶的贸易标准样于 1954 年开始建立,首先从大宗 出口绿茶着手建立等级标准茶号, 接着建立外销 工夫红茶、小种红茶、乌龙茶、白茶等的等级标准 样茶,至 1962 年初步达到了贸易标准样规格化和 标准化的要求。

目前我国出口茶叶以散装茶叶和小包装茶叶为主,按照《中华人民共和国海关进出口商品规范 申报目录》(2019 年版), 进出口茶叶 (海关编码 [HS 编码]0902)主要分为绿茶(未发酵茶)、红茶 (已发酵)和半发酵茶三大类,分别执行相应标准。在实际贸易中, 进出口茶按照最相近的原则归属 到未发酵类、已发酵类或半发酵类商品中。如白茶 由于是轻发酵茶,一般归属在绿茶(未发酵)类

茶叶质量安全标准

作为世界上主要的茶叶生产、消费和贸易国, 保证茶叶的质量安全对我国茶产业的可持续发展 具有重要的意义。1982 年 6 月 1 日实施的 GBn 144—81《绿茶、红茶卫生标准》是我国最早的茶叶 卫生安全标准,规定了感官指标和理化指标,在理 化指标中对铅、 六六六和滴滴涕做了限量要求。

2005 年 1 月颁布并实 施 GB 2763—2005《食品安全国家标准 食品中农 药最大残留限量》和 GB 2762—2005《食品安全国 家标准 食品中污染物限量》,对茶叶的农药残留 限量和污染物限量做了进一步要求。

2009 年国家颁布实施了《食品安全法》,明确 要求政府有关职能部门对现行的食品农产品质量安全标准、食品卫生标准、食品质量标准和有关食品的行业标准中强制执行的标准予以整合, 统一公布为食品安全国家标准。

我国与茶叶及相关制品有关的食品安全国家标准共有 13 项, 包括农药最大残留限量、 污染物限量、标签、卫生规范、检测方法等,这是我 国茶叶质量安全监督抽检的重要依据。

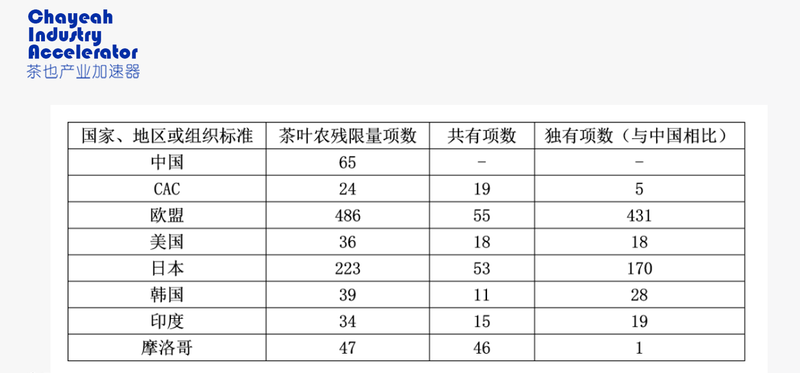

目前,由国家卫生健康委、农业农村部、市场 监管总局三部门联合发布的 GB 2763—2019 《食 品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,已 于 2020 年 2 月 15 日正式实施, 涉及茶叶的农残限量指标增加到了 65 项。

03

茶叶标准的分类

世界各国标准种类繁多,分类方法不尽统一。根据我国实际情况, 并参照国际上最普遍使用的标准分类方法,我国标准分类如下:

(1)按标准的约束力划分。我国标准分为强制性标准和推荐性标准;

(2) 按标准制定的主体划分。从世界范围来看,标准分为国际标准、区域标准、国家标准、行业标准、地方标准,团体标准与企业标准;各层次之间有一定的依从关系和内在联系,形成一个覆盖全国又层次分明的标准体系。对需要在全国范畴内统一的技术要求的,应当制定国家标准,一般表示为GB或GB/T。

对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一技术要求的,可以制定相关行业标准。如农业部标准表示为NY. 对既没有国家标准,又没有行业标准而又需要在省、自治区、直辖市范围内统一技术要求的,可以制定地方标准,一般表示为DB或DB/T。

企业生产的产品既没有国家标准和行业标准,又没有地方标准的,应当制定相应的企业标准。一般表示QB。对已有国家标准、行业标准和地方标准的,企业标准的制定严于国家标准、行业标准和地方标准的要求。

(3)按标准对象的基本属性划分。标准分为技术标准、管理标准和工作标准;

(4)按标准信息载体划分。标准分为标准文件(文字形式)和标准样品(实物形式)。标准文件的作用主要是提出要求或作出规定,作为某一领域的共同准则;标准样品的作用主要是提供实物,作为质量检验鉴定的对比依据,作为测量设备检定、校准的依据,以及作为判断测试数据准确性和精确度的依据。

企业标准有以下几种:

(1)企业生产的产品,没有国家标准、行业标准和地方标准的,制定的企业产品标准;

(2)为提高产品质量和技术进步,制定的严于国家标准、行业标准或地方标准的企业产品标准;

(3)对国家标准、行业标准的选择或补充的标准;

(4)工艺、工装、半成品和方法标准;

(5)生产、经营活动中的管理标准和工作标准。

· 根据企业的生产实际确定起草企业标准

在起草一个标准前,企业要充分的调研,一方面制定的标准不能与国家相关法律、法规和标准相抵触,另一方面标准制定要符合企业的生产实际,这样标准的制定既提高了产品的质量,又节约了成本,提高了效率。

· 根据企业产品特点制定企业标准 我国的大部分国家标准和行业标准或地方标准都是推荐性标准,企业制定的标准应根据本企业的生产实际及产品的特点来制定。起草企业标准时,应参照国内外同类产品相关标准,并结合自身的特性来拟定。制定出来的标准应在生产实际中加以检验并不断地加以修订,形成最终确认的文本,并在国家相关质检部门备案后生效,这些将作为企业今后生产的依据以及产品质量仲裁中作为有力的证据参考。

· 根据企业产品实际情况准确表述企业标准化

企业在制定产品标准时,可以考虑制定能达到较高质量要求的技术指标,企业标准一般是严于或高于国家标准或行业标准。不同类的茶产品,其技术指标要求也不一样,有时也不能盲目追求过高的指标,这样会增加企业的成本,不同的产品应有其科学合理的指标,企业要根据自身的实际情况,对产品标准要进行科学而又准确的表述。

04

国内外茶叶农药残留限量标准比对在全球进出口贸易中,关税壁垒在贸易保护中的作用逐渐体现出其局限性,而作为非关税壁垒之一的绿色贸易壁垒越来越受重视。发达国家以保护本国资源和环境为由采取了一系列绿色贸易壁垒措施限制了我国茶叶出口,我国茶叶在国际市场的竞争力被极大削弱,导致我国茶叶出口成本增加,这对我国茶叶进入国际市场造成了严重压力,抑制了我国茶叶出口的增长速度,阻碍了我国茶叶企业对国外市场的拓展。

中国与主要国家或地区茶叶农残标准情况对比

· 中国与欧盟以欧盟为例,2014—2018年欧盟对我国茶叶(不含茶饮料)出口通报农药残留超标累计135批次, 我国成为欧盟茶叶出口通报的主要来源国,农药残留超标成为被通报的首要因素。

我国在 GB 2763—2016《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》和 GB 2763.1—2018《食品安全国家标准食品中百草枯等43 种农药最大残留限量》中对茶叶的农残指标进行规定。

欧盟相关主要技术法规有:《关于加强进口饲料和非动物源性食品官方控制水平法规》[(EC)No 669/2009] 《动植物源性食品及饲料中农药最高残留限量的管理规定》[(EC)No 396/2005]。欧盟网站查询农药残留限量标准:

根据联合国粮农组织(FAO)数据显示,欧盟已制定食品中农药最大残留限量指标3万多项,其中针对茶叶的陆续增长至 486项,数量是我国茶叶农残限量指标的7.5倍。 欧盟标准是目前世界上最严格的茶叶农药MRLS标准。

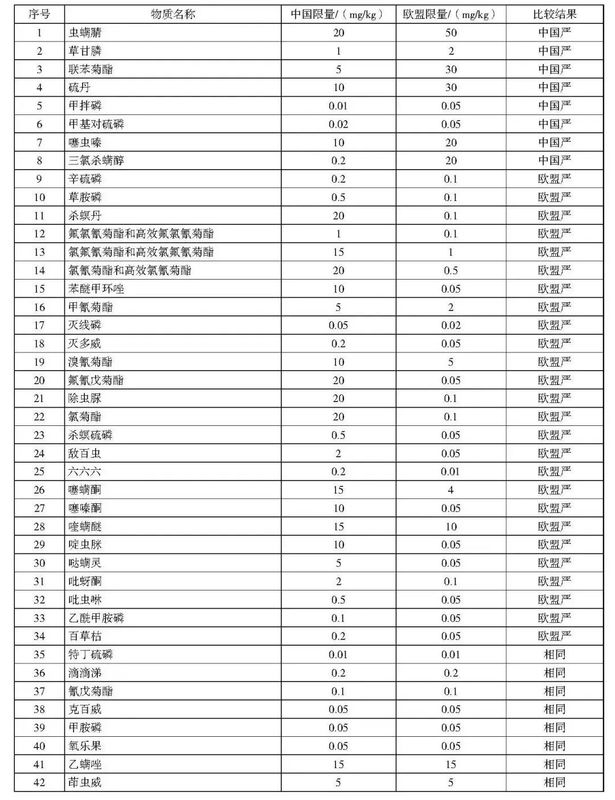

中国与欧盟共有指标42 项(中国指标有“六六六”1 项,欧盟指标为“α-六六六”和“β- 六六六”2 项,本研究以中国名称为准,因此计为共有指标1 项)。在共有指标中,欧盟更严格的有26 项,中国更严格的有8 项,相同的有8 项详见下表;中国与欧盟共有指标比较结果

近年来对我国输欧茶叶产生重大影响的是蒽醌、唑虫酰胺、呋虫胺、高氯酸盐等农药。其中蒽醌我国尚未制定其限量标准, 唑虫酰胺、呋虫胺已于GB2763—2019中新增限量标准,并于2020年2月实施。

同时欧盟规定,未制定MRLs的农业化学品限量检出限标准一律为 0.01mg/kg。

· 中国与日本日本也是世界上对茶叶农残限量最严格的国家之一,日本主要在《食品卫生法》《食品安全基本法》和《食品中残留农业化学品肯定列表制度》中对茶叶农残限量做出规定,涉及的农业化学品残留。

使用的农药 MRLs 标准是《食品中残留农业化学品肯定列表制度》(PLS),于2006年5月29日正式实施,涉及800多种农药、兽药、食品添加剂等,制定了最大残留限量指标5万多种, 其中涉及茶叶的检测项目有255项,数量是我国茶叶农残限量指标的4倍。

对于未制定MRLs标准的农业化学品,其在食品中的含量不得超过 0.01mg/kg。

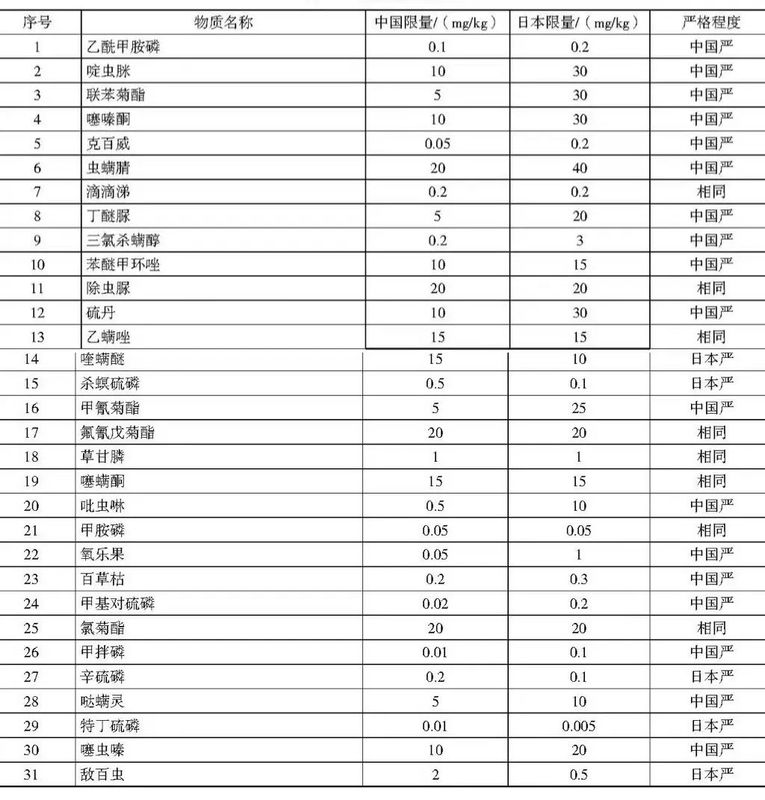

中日相比,中国独有指标有19 项,日本独有指标192 项。共有指标31 项。在共有指标中,中国更严格的有18 项,日本更严格的有5 项,相同的8 项。

中国与日本共有指标比较结果

目前,我国茶叶出口日本主要通报项目是氟虫腈,日本对氟虫腈(0.002mg/kg)的检测很严格,我国虽规定氟虫腈在茶叶上禁用,但尚未制定限量标准。

· 中国与摩洛哥摩洛哥是我国绿茶的最大出口国。

2019年7月1日,摩洛哥国家食品安全 局(ONSSA)开始对自我国进口的茶叶实施新的农药MRLs标准,涉及47种农药MRLs, 基本参照 CAC、欧盟标准。

摩洛哥规定 我国未准许用于茶叶的农药,一律按0.01mg/kg或定量检出限(LOQ) 实行。

摩洛哥27项农药的MRLs指标严于我国,如丁醚脲严 500倍,啶虫脒严 200倍,苯醚甲环唑严 200倍。

· 中国与美国美国的茶叶农残标准总体来说比我国宽松,规定了茶叶中 36种农药的MRLs。

美国禁止在茶叶上使用的化学农药:滴滴涕、毒死蜱、乙硫磷、氰戊菊酯、林丹、甲巯咪唑、丙溴磷、四氯杀螨砜、三唑醇、三唑磷、三氯杀螨醇、硫丹、溴虫腈。

我国和美国都有MRLs要求的农药有14种 ,其中两国农药MRLs标准相同的仅有草甘膦( 速溶茶除外) 和乙螨唑。

美国的甲氰菊酯和喹螨醚MRLs 标准比我国严格,其余相同农药的MRLs 标准均比我国更宽松。

· 中国与CACCAC标准简介

国际食品法典委员会(CAC),是FAO和 WHO共同建立的协调各成员国食品法规、技术标准的唯一政府间国际机构,我国为CAC成员国。

根据CAC官方网站提供的在线数据库,有关茶叶的农药MRLs共有24种,与我国共有项目19项。

限量值相同项目:硫丹、氯菊酯、噻螨酮、茚虫威、乙螨唑、百草枯、毒死蜱、丙溴磷、氟虫脲

我国尚无限量标准:杀扑磷、炔螨特、氟苯虫酰胺、螺甲螨酯、唑螨酯

国内外茶叶农残限量指标存在较大差异,这与茶叶生产及流通方式、农药登记与使用等具体实际有关,不同国家和组织基于食品安全、风险管理、贸易调控等多种原因,制定最符合自身需求的标准。

05

茶叶标准化的意义

随着国内经济的发展,以及人均生活水平的提高,在相当长的一段时期内,茶叶行业仍将处于规模不断扩展、质量水平不断提高的上升通道中,产业结构的调整将伴随市场的需求而继续人们对茶叶质量的要求也越来越高,这就需要一个严格的标准来控制茶叶生产,实施茶叶标准化,茶叶的质量和安全卫生等级才能有所保障。

“目前我国茶行业面临的几大问题有:产销失衡、生产劳动力成本持续走高、茶叶品质不稳定及卫生安全隐患等等,这一系列问题都需要通过科学科技手段来解决。”

· 对于茶园来说,茶园的标准化建设需要一整套的标准化规范。首先是茶树品种管理, 选择适合当地条件的优良品种。其次是茶园的环境管理、水和肥料的管理、茶树栽培管理、病虫害及农药使用的管理(当前, 茶树的病虫害要尽量采用生物防治, 农药的使用要注意采用高效低毒、允许在茶树上使用的农药, 严禁使用国家禁止在茶树 上使用的农药)等。最后还应有鲜叶采摘、保管和运输的管理等,这也是源头的标准化。

· 对茶企来说,茶叶属植物性产品, 其品质的色、香、味、形与当地的茶树品种、气候、水土等环境以及鲜叶加工的技术条件等特点密切相关。由此形成茶叶产品批量小、批次多的特点,确立标准化的生产工艺流程。茶叶加工生产的标准化, 除应有标准化的厂房、标准化的生产设备外, 确立标准化的生产工艺流程非常重要。标准化的生产工艺流程不仅能确保茶叶在加工过程中 的卫生安全, 有效防止外来污染物的侵入; 同时能提高效率, 使不同批次的原料通过特定的加工工艺 形成色、香、味、形一致的、品质稳定的茶叶产品。

一款茶产品如果能够通过科学规模化的种植加工,通过提高效率和产能的方式把控成本的同时保证品质和安全的情况下具备稳定口感和品质,这样的产品流通起来才能惠及每一个消费者以及产业链条上的每一个经营者。

标准化的意义:安全+成本+好喝

面对茶叶的跨境进出口贸易市场,提高中国茶产品的国际竞争力,建立符合国际规范和食品安全的茶叶标准化体系,从而消除贸易壁垒对我国茶叶出口带来的不利影响。

茶叶标准化、机械化、自动化、甚至智能化是为了让整个行业越走越远,与被创造出的山头、古树、小产区概念并冲突,一个良性的产业体系是允许百花齐放的,个性化和标准化相辅相成共生更能促进茶产业整体的长久繁荣。

来源:茶也加速器

若有侵权请联系删除

通过这次评茶师的考核,算是系统的学习了各大茶类的审评方式方法,但如不深入产区,只能说了解个大概,略懂皮毛而于!白茶重新得到重视,时间已经不短,产量也是逐年增加,前景一遍看好。而审评方式方法好像还是套用其他茶类的操作?若按目前的国家标准,很难审评出好茶。审评以当年新茶为准,而新白茶又以鲜爽,醇厚,甘润为主要特点,以50:1,3克150ml的闷杯审评法,除非茶在本质和工艺上区别很大,不然以人的感官很难作出正确的判断,相对乌龙茶而言,做的比较好,能以22:1的比例,以盖碗2. 3. 5分钟,三泡的出汤方式,起码泡出了乌龙茶该有的特色。

随着时代进步的步伐,人们对自我健康的保护意识也越来越高,在产区,一批敢想敢做,积极向上的年轻人,更是将白茶产业做为主打产业,从而在突破传统工艺,不再受天气约束,运用科技手段,使白茶加工工艺有跨时段的飞越。在原来银针,牡丹,贡眉,寿眉的级别外,又增加了春大叶,冬大叶,老梗大叶,茶花,茶仔等。又结合节气推出了一系列以节气命名的相关等级品种。按树龄分为新砍小茶,当年茶,老树茶,老的快死的保命茶,又分有密植茶,单丛茶等。除了高山茶,低山茶外,又分野茶,抛荒茶,有机茶,田园茶等。在加工工艺上又分室内萎调,室外萎调。室内萎调有保香除湿法,空调除湿法,全自动机械法,加温干燥法,槽制法等。室外萎调有传统竹柄晒法,圆筛晒法,不锈钢丝,纤维网等晒法。堆积有自然堆积法,恒温恒湿法,闷包法,深度发酵法等。干燥有自然阳光法,炭焙法,电焙法,机械加热法等。因此,受品质,山地气场,加工工艺,干燥方式方法等影响,对于如何审评一款茶的好坏,必须要深入茶山,全面了解,结合自然以及生产工艺,多品多试,综合判断。

“茶无上品,适口为珍”,这句话很多人理解错了,只要是一款好茶等级不是很重要,好喝才算硬道理,适合就好!而有些人则受品牌,名人,大师,价位等影响,明明已经坏掉的茶,硬是逼自己适应,这就算被人带坑里,却在坑里吹牛逼的人。好茶能改善人体机能,破茶一样影响生命。因而,审评是一个严谨的过程,把茶喝透,一泡接一泡,坐杯太久有失鲜爽,再也试不出原本该有的滋味。下面运用八大审评因子,应当重点掌握的一些要点:

一 干评

1 条索

银针 高山茶,荒茶,单丛茶芽头肥壮较长,毫毛密布直顺。新砍当年小树茶,芽头肥大,色深毛少。低山茶,过度采摘茶相对短小。头采针紧实,中期针较空,后期针细长。

牡丹

除了银针的一些特征外,荒茶梗细略长,叶片略小。田园茶梗稍粗壮,略短,叶片较大。

贡 寿眉

除嫩度外,基本相同,柄凉茶直挺,而槽制因中期翻动形成弯曲,折皱,叶片受损。

2 色泽

以银针,高端牡丹为例,以上好北风天混然而成的为上品,绿梗绿叶,毫芽银白无瘕,颜色单一,带红即为次品,带黑属南风天,阴雨天或走水不畅而造成。贡眉寿由于后期气温升高,叶片可略带红张或全红褐色,带黑均属不正常范围。

3 整碎

白茶以不揉不炒为特征,干燥后叶梗平整稍萎缩,如牡丹讲的是芽叶连枝,只要复晒干燥装箱,分装过程中轻拿轻放,就能保证整体形态完整,过碎都是暴力操作或挤压造成。

4 净度

除开头头采可略带黄耳子,其他各等级按等级外不应该带有其他物质。

二 内质审评

5 香气

嗅香气这个过程应该不是重点,有些干茶表面闻起来很香,或者泡的时候香气四溢,而喝在嘴里没东西,这就是所谓的其华在表,香不入水。但经常闻还是能闻出点东西,如荒茶的荒气,银针的毫香,牡丹的韵味,贡眉寿眉所挥友的应有茶气,以及一特殊的山场花香等。主要的一些异味,如凉晒竹制品不洁所引起的霉味,炭焙的烟味,机械化生产的机油味,走水不畅的水味,堆积过熟的酸馊味等其他一些不该是茶的味道,嗅怎么样都不如喝来的实在,但要是在闻香上就发现问题,就没必要喝了!

6 汤色

清澈鲜明透亮,往往会体现一款茶的等级和工艺。等级越高,工艺越纯,汤色则越清,工艺绿的汤色浅,褐红的则深。主要由清亮-浅杏-杏色-深杏-浅黄-黄色-橙黄而构成。同样也会由出汤的快幔,闷泡时间的长短而使汤色由浅变深。如汤色混浊,则表示茶青已失鲜爽,或晒制过程淋雨等一些不正常因素造成。

7 滋味

茶是拿来喝的,滋味才是重中之重,审评前最最好别吃重口味的东西,如糖,水果,烟酒等。并且要结合日常泡茶习惯,因日积月累的饮茶习惯会产生自身的资料库,如用立柱杯,本身就会很生疏。审评一款茶的好坏,一定要将其喝透,采用浸泡法,让每一根茶都浸到,保证全部释放,这样就可以通过泡数,每一泡的茶气,滋味综合判断。比如田园茶,基本四五泡滋味就会变淡,而荒野茶则七八泡,十来泡滋味还在。下面着重介绍尝滋味的动作要领,各种滋味以及喝后的一些反应,异味整体分析等。

尝滋味基本动作要领

滋味是靠舌头味蕾来品尝的,舌的不同部位对滋味的感觉并不相同。舌中部对滋味的鲜爽度判断最敏感,舌尖、舌根次之;舌根对苦味最敏感。在评茶时,茶汤应在口腔内来回打转,以充分发挥舌头各部位的功能。评滋味时,茶汤温度、吃的数量、辨的时间、嘴吸茶汤的速度、用力的大小及舌的姿态等等,都会影响审评滋味的结果。

① 茶汤温度最适合评茶要求的茶汤温度是45℃~55。如高于70℃就觉烫嘴,低于40℃就显得迟钝,

② 茶汤数量每次用荼匙取茶汤最好是4ml-5ml,过多会感到满嘴是汤,难于在口中打转及辨别,过少觉得嘴空,不便于辨味。

③ 尝味时间每次茶汤在嘴内的尝味时间以3秒~4秒为宜。一般需尝味2次~3次。品尝过滋味很浓的茶后,最好用温开水漱漱口再复评。

④ 吸茶汤的速度要自然,速度不能过快。

⑤ 舌的姿态把茶汤吸入嘴内后,舌尖顶住上层门齿,嘴唇微微张开,舌稍向上抬,让汤在舌的中部摊开,再慢慢吸入空气,茶汤在舌上微微滚动,连吸2次后,辨出滋味,即闭上嘴,在鼻孔中排出肺内废气,吐出茶汤。若初感有苦味的茶汤,应抬高舌位,把茶汤压入舌的基部,进一步评定苦的程度。

辛

白茶中很少出现,但偶尔会喝到由菜茶生产的茶,稍带有芥末的味道。

甘

一般好的荒野茶入口即甘,甘爽程度主要取决于氨基酸和木糖的含量,但茶的本质是苦的,浓度高时也会呈现苦感,但能回甘。

酸

走水不畅,晒制淋雨,二茶天气闷热,堆积过度等会出现闷馊酸味,成品茶干度不够,存放过程温度太高,也会令茶酸化。

苦

茶的本质是苦的,浓度越高,滋味越苦,降低浓度是甘甜的,如抛荒茶,苦能化开,会回甘,即是好苦。有些苦是茶树品种的问题,而有些苦是种植环境的问题,如烂田盐碱地,还有一些新砍小树呈现的清苦,苦拣树下会出现纯苦,再有就是深度发酵,少部分霉烂所呈现的渥堆苦。

咸

高山茶一般很少出现咸的口感,只有盐碱地或海边受海雾的影响,会出现咸的口感。

淡

指淡而无味,大量的化肥,包括有机肥,人为地过分分促进生长,降低了茶内物质含量,管理设备先进,有喷灌,长期下雨,过度萎调,槽制法,同样有损茶气,淡化滋味,挑检过度暴露,量太少等也会使滋味变淡。

涩

主要是茶多酚单宁物质因萎调太快,过早干燥所产生,转化的尴尬期,突然的天气变化,以及茶叶受潮等因素,涩会引起锁喉,舌头粗大,吞咽困难,明明是茶水却难于下咽等特症!

入口柔 一款茶气霸道,荒气,芳气共存的好茶,别看汤色清淡如水,而其内物质非常丰富,饮在嘴里糯糯的,柔柔的,如同刚上酿的米酒,简直可以用“琼浆玉液”来形容。

阳光的味道

白茶就该喝出阳光的味道,“芽茶以火作者为次,生晒者为上”纯晒的白茶不管是在后期传化,还是疗效上都比较突出,火作的为次品,机械烘干和阳光房晒的更次。

喝后口干喉干

一些为追求表面香气,使用炭焙或电焙时故意提高温度,而这些高温过的茶,在喝的过程中就会感觉越喝越渴,口腔,咽喉发干,严重的会如同上火,立马引起咽喉嘶哑年症状!

一些主要异味

茶性淫。易于染指,是指生长,生产,存放过程中容易吸收近距离接触其他类以及环境的味道,而这些香气异味,通过汤水零距离与味蕾接触,相对比闻香更直接,如一些山场的兰花香,套种栀子花的带有栀子花香,和什么荒草在一起就会带什么荒草的气息。用具不洁,特别是用前几次用竹制品的,多少都会带有。干燥途径,烧煤的有煤的气息,烧柴的有柴的气息,炭焙如操作不当,烟味就很明显。

因此,审评茶第一泡很关健,是香气是异味,第一泡最为突出,喝不喝没关系,但要试!

8 叶底

主要观察嫩度,是否鲜活透亮,泡开了更能体现茶青的本质,如头采银针,干茶看着细小,泡开后能壮大好几倍,而中后期则没有这种活性,也可通过手模茶底,以手感分辨茶的柔韧度而判断类别及工艺。

以上属于个个人以产地,生产,生活经验的大概写照,要写的内容实在,茶即然有斗就有江湖,不能像体育赛事,搞几个奥运健儿高高捧起!要全民,只有全民参予,一人计短,百人计长,留下后感!让好茶为健康保驾护航!