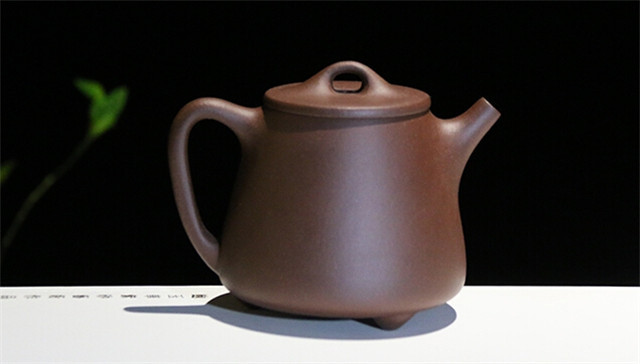

壶型是决定紫砂壶容量大小的一个重要因素。有的壶型精致秀气,适合做成中小品,比如西施、水平、思亭等。如果强行把它们做成大品,或者超大品,脑补一下它们有韵味吗?有的壶型威武霸气,适合做成大品,或者超大品,比如汉方、四方玉玺、汉瓦等。

如果强行把它们做成小壶,脑补一下它们还有气势吗?正是因为紫砂壶具有这种本质,所以我们才能看到千万壶型,各具特色。喜欢紫砂壶的朋友,一定会遇到这种问题:大、中、小的紫砂壶都有入手,日常生活中如何将大品壶与小品壶的搭配使用,才能雨露均沾。

小品壶携带方便,可以放在包内出差。可以带到茶楼饮早茶,可以藏在办公室的抽屉里偷闲品茗。拿捏方便,得心应手,一人独泡,自得其乐。

有些人认为,大品壶脱离了实用性,忽略了大品壶的妙用。关于大品壶怎样使用的问题,坚持“一泡三把壶,俩品三泡茶”。“一泡三把壶”就是每次泡茶都是用三把壶:小壶做主泡,中壶做公道,大壶装开水淋壶。

大品壶在泡茶时虽然充当了装开水淋壶的配角,但每次泡完茶后,都把剩余的茶水装在大壶里泡养,晚上才清洗干净风干,如果节假日有亲戚朋友来作客,大壶就做了主角了。另外,大品壶除了泡茶还可以养水,可以暖手,可以显摆。小壶实用,大壶妙用。如果壶架上只有小壶,远看就感觉缺乏了视觉的冲击力。正所谓,一家子有大有小,大小组合,其乐无穷啊!

紫砂壶的容量通常分为5种:

1、100cc或者100cc以下的成为特小壶;

2、100cc以上200cc以下的可以称为小品;

3、200cc以上350cc以下的可以称为中品;

4、350cc以上600cc以下可以称为大品;

5、600cc以上可以成为超大品;

有些玩家家里壶很多,往往养不过来,好壶买回去,要养,不然就蒙尘了,只有养过的壶,才算是好壶,个别名家的壶不舍得养,这是题外话了。茶台上有这三把壶,恰到好处,可以在泡茶的同时,一起滋养。

壶型是决定紫砂壶容量大小的一个重要因素。

有的壶型精致秀气,适合做成中小品,比如西施、水平、思亭等。

如果强行把它们做成大品,或者超大品,脑补一下它们有韵味吗?

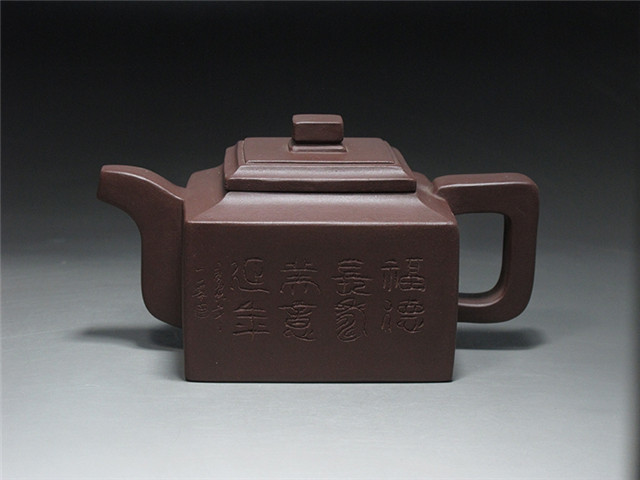

有的壶型威武霸气,适合做成大品,或者超大品,比如汉方、四方玉玺、汉瓦等。

如果强行把它们做成小壶,脑补一下它们还有气势吗?

正是因为紫砂壶具有这种本质,所以我们才能看到千万壶型,各具特色。

喜欢紫砂壶的朋友,一定会遇到这种问题:大、中、小的紫砂壶都有入手,日常生活中如何将大品壶与小品壶的搭配使用,才能雨露均沾。

小品壶携带方便,可以放在包内出差。

可以带到茶楼饮早茶,可以藏在办公室的抽屉里偷闲品茗。拿捏方便,得心应手,一人独泡,自得其乐。

有些人认为,大品壶脱离了实用性,忽略了大品壶的妙用。

关于大品壶怎样使用的问题,坚持“一泡三把壶,俩品三泡茶”。

“一泡三把壶”就是每次泡茶都是用三把壶:小壶做主泡,中壶做公道,大壶装开水淋壶。

大品壶在泡茶时虽然充当了装开水淋壶的配角,但每次泡完茶后,都把剩余的茶水装在大壶里泡养,晚上才清洗干净风干,如果节假日有亲戚朋友来作客,大壶就做了主角了。另外,大品壶除了泡茶还可以养水,可以暖手,可以显摆。

小壶实用,大壶妙用。如果壶架上只有小壶,远看就感觉缺乏了视觉的冲击力。正所谓,一家子有大有小,大小组合,其乐无穷啊!

有些玩家家里壶很多,往往养不过来,好壶买回去,要养,不然就蒙尘了,只有养过的壶,才算是好壶,个别名家的壶不舍得养,这是题外话了。茶台上有这三把壶,恰到好处,可以在泡茶的同时,一起滋养。

紫砂壶的容量通常分为5种:

1、100cc或者100cc以下的成为特小壶;

2、100cc以上200cc以下的可以称为小品;

3、200cc以上350cc以下的可以称为中品;

4、350cc以上600cc以下可以称为大品;

5、600cc以上可以成为超大品;

来源:紫砂壶百科全书,信息贵在分享,如涉及版权问题请联系删除

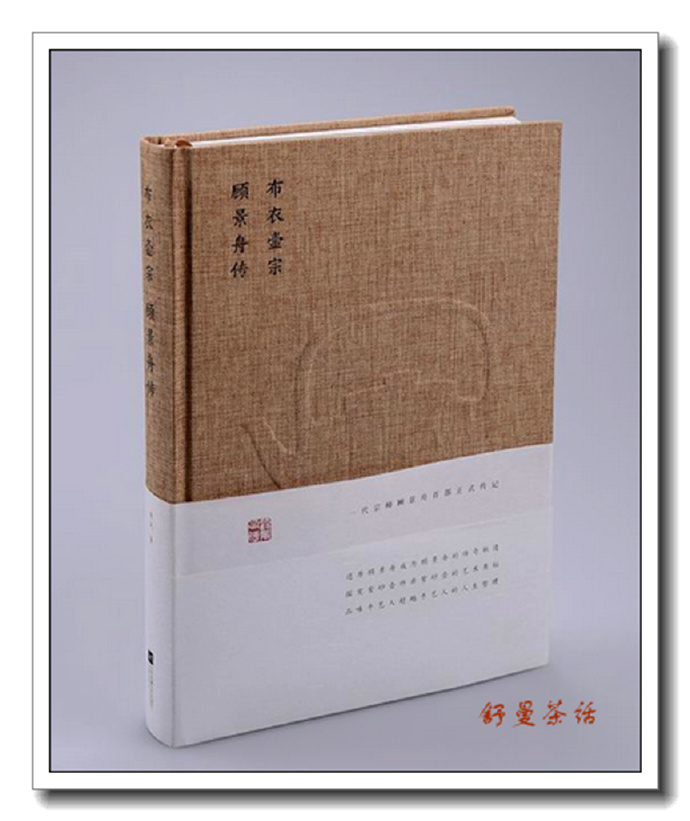

清代文人吴骞在《桃溪客语》中说道:“阳羡名壶,自明季始盛,上者与金玉同价。”紫砂茶具产于江苏宜兴,盛于明代,上品者贵重不凡且一物难寻,与诸多制壶大家的悉心付出是分不开的。古有时大彬、徐有泉、陈鸣远等名家,今人则推朱可心、顾景舟、蒋蓉等为宗师,《布衣壶宗:顾景舟传》是国家一级作家、紫砂文化学者徐风的近作,细摹顾景舟一生经历,展读中国现代紫砂工艺历史。

顾景舟(1915~1996年)出身布衣,幼时家道中落,幸得祖母爱护,一力维其求学。“工匠”与“工艺”仅一字之差,然差之千里,正如日本民艺美学家柳宗悦所言,工艺之美应当是“自由之美”,工匠只会复制、重复、模仿,而好的工艺都是自由的,不受拘束,乃获天趣。观顾景舟名壶,从最初的“洋桶壶”,到稍后的“石瓢壶”“仿鼓壶 ”,再到“云肩如意三足鼎壶”,再到“提壁茶具”,再到“提梁壶”……无一不是顾景舟个性的体现,而这种个性恰是建立在良好的国学底蕴之上的。没有苏轼文集、张岱诗书等的浸淫,便不会有顾景舟和他的壶,端穆中藏着闲适,古雅中透着亲切,徐风说,“有一条清晰的线路,那就是由简入繁、由繁入简;如百川归海,砥柱中流。”徐风显然也受了中国传统文化的熏陶,因而本书行文清峻、遣词考究,潺潺细流中又不失时代音色,撰者与传主默契相通,一同将滋润与亲和融入紫砂的世界。

细细品赏书中图片,每一把壶背后都藏着一段故事。比如顾景舟与韩美林合作设计的“此乐提梁壶”,挑战紫砂工艺的技术难关,“那是超拔的高,仿佛命悬一线;稍有闪失,即弯曲变形。那是悠然的直,力道藏在里面,可感知,可意会,以手触摸,仍然是挺拔。”那些故事共有一个主题,细节局部的极致完美,造就顾壶的美誉口碑。徐风说,“始有人格,方有壶格”,那是顾景舟对美和艺术的不懈追求。

顾景舟颇有些文人习性,清正不阿、不愿将就,律人律己都甚严。做顾景舟的徒弟,个个都叫苦连天,但凡有点小纰漏,毫不留情,肯定要挨一顿当头痛骂。书中有一幅“顾景舟为弟子们制作的水平壶样板”图片,大大小小排排摊开,精细到家、无微不至,另有几幅顾景舟草图、笔记的扫描,直观感受到了顾景舟的严格要求,同时又是倾囊相授。这种师徒之道,也是一种工艺之道,通过器物传递理念,口口相传,时时默念,器之所以成器,人之所以成人。紫砂壶与别的茶具的最大不同,就是它有制壶人的落款,顾景舟不管在何时何地,都争取留下自己独特的铭记,徒弟们从老师身上学得的不仅是技艺,更是为人处世之道。

书中反复提到一个“慢”字,顾景舟做壶,真是让人望穿了秋水,隔几年都难得有作品问世。时人多有非议,说他是“懒坯”。毋论米粮不继的干戈乱世,甚或狂飙突进的红色岁月,顾景舟一径慢悠悠地活在壶里乾坤。这种作风自然与世不容,他偏又看不惯那种“快”活出来的糙玩意,所以这人肯定要吃点苦头,然而实践很快就证明他的正确性,宜兴的陶业从个人作坊转型成了国营,怎能离得开顾景舟等老一辈的工艺技术把关?即便是那样特殊的年代,数以千计的“水平壶”仍然保证了极高的质量,后来成了收藏市场上价格不菲的新贵。手艺来不得半点马虎,慢工才能出细活。这是一种态度,是道法自然的思,是端敬惜物的意,不被严酷的生活磨砺粗糙。热爱紫砂茶具的人,不光是爱它造型意韵,更爱它此中意绪,悄然对抗这个纷扰世界的一颗柔软心。器物之美,藏美于心,月朗风清,云起云落。

紫砂壶在20世纪80年代之后身价倍增,名家名壶更成了无价之宝,顾景舟声名远扬,现实世界里他却依然是个“慢”行者。晚年的博尔赫斯说过,他不再相信成功和失败,顾景舟是否也这样呢?我想,如果我们一生专注一件事,做一件精益求精细致入微的事,我们会渐渐懂得“壶中日月”的真谛。无所谓成功与否,最起码不辜负初心。

【摘自2016年6月第3期《吃茶去》杂志;作者:林颐(浙江温岭),系自由撰稿人】