饿叶产于云南澜沧江岸易武古镇的古茶山上。在普洱茶以地命名以前,西双版纳易武(贡茶原产地)当地山里人把这种喝了会饿的大树茶叶子称为饿叶,它是普洱的前世,是普洱洗去铅华的自然纯真。

饿叶品牌创始于2007年,以西双版纳动腊县易武(贡茶原产地)原生态大树普洱为原料,坚守茶马古道有史以来传统制作工艺,十二道工序,一丝不苟,得日月之精华、溶天地之灵气。制成纯正的饿叶普洱手工饼。

饿叶普洱采用自然干仓存储,品相一流,堪称老茶标杆藏品,保证了储存环境内温差、干湿度的稳定性,使得饿叶转化后品相一流,且口感纯净,易武茶特征鲜明,香扬的茶气融合在茶汤中,品饮中感觉甘、甜、润、厚。

地理位置

饿叶的产地70%森林覆盖面积。地势东北高,西南低,北部山脉波状起伏。年平均温度17.7℃左右,年降雨量在1800-2100毫米之间,土壤富含各类微量元素,空气湿润,终年高山云雾笼罩,所出产的茶叶色,香,味,形俱佳,被钦定为贡茶之乡。是茶树生长的黄金基地。

从茶树生长的自然环境来看,山高雾重、土地肥沃的生态自然、腐殖质厚,土壤有机含量高、森林覆盖率高,植物共生生态系统保持良好。用光绪皇帝的话说:“这儿的茶叶汤清亮,气高香,味甘醇,沁心脾,回甘久,不愧为茶之极品。”

品质特点

茶汤甜润饱满,入口即化,兰心蕙质之感,水路绵软;微苦,苦中带甜,微涩,入口即化,汤质饱满,回甘快且较长久;由于长于西双版纳原始森林的山野,环境好,山野气韵好,杯底留香。茶汤厚重饱满,一口茶喝下去,香气总是徘徊在你的口腔里久久不散。

饿叶皆选自这西双版纳古六大茶山的易武茶区古树原料,由于是春季采摘,茶叶生长周期长,因此叶芽内积攒了更多的干物质,富含700多种花香、果香、蜜香,营养成分最为充足,茶多酚、儿茶素含量非常高,可冲泡30次以上。

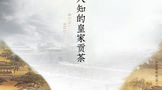

加工工序

饿叶以手工采摘、一芽两叶为标准,经低杀青翻炒、手工揉捻、日光晒干、挑拣黄片、入笼熏蒸、石模压饼,然后让其自然阴干,最后竹浆棉纸包饼,竹笋外壳七片包装,六道竹篾捆扎而成的手工饼。

具体包括十二道工序:荟调、杀青揉捻、晒干、拣茶、称重、揉饼、压饼、拆袋子、阴干、包纸、包装、成品。用传统手工石模压制,自然阴干,融天地之精华,得日月之灵气。

价值功能

饿叶普洱茶被誉为送给珍贵生命的健康礼物。

饿叶中含有多种矿物质和多种维生素,这些元素在人体内部,具有极其重要的养生功能。时常饮用,有利尿、解毒、 抗炎症、 助消化、 减肥、 提神醒脑、 醒酒、 健身、 增强食欲、 平衡体内酸碱、 平衡调节胆固醇、 增强抵抗力、 延缓细胞衰老、降低尿酸、 抗辐射、抗癌等功效。

相对于烟酒,茶最有益于身心的健康。茶丰富的内含物能有效调节人体的机能,饮茶的雅趣又能减压放松,是老祖宗流传下来的养生妙法。

茶为万病之药

唐代医学家陈藏器在《本草拾遗》一书中说:“诸药为各病之药,茶为万病之药。”其意思是:“所有的药只能针对性的治疗某一病症,而茶是可以治各种病症的药”。700多年前(宋代)日本高僧荣西大师在《吃茶养生记》里说茶为“养生之仙药”、“茶为万病之药”。

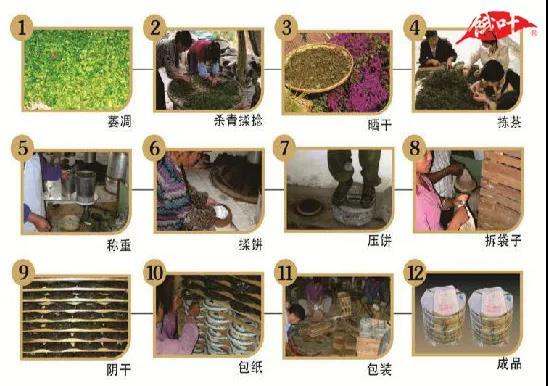

《神农本草经》记载,神农尝百草,日遇七十二毒,得茶而解。荼tú就是茶的古字(英文 tea 读音来自荼tú)。茶最早的功用就是药用。

明代钱椿年编、顾元庆删校的《茶谱》,将饮茶的功效归纳为:“人饮真茶,能止渴消食、除痰少睡,利水道,明目益思,除烦去腻,人固不可一日无茶”,提出了茶是生活必需品的观点,明朝之后出现了六大茶类。

适宜人群

饿叶普洱对于幼儿能帮助消化吸收,促进身体生长。茶叶中的氟可以防止龋齿等,能调节神经系统,让儿童提高注意力。而青少年贪食、偏食会使某些营养元素缺乏。如缺锌可能导致个子矮小,缺锰会影响骨骼的生长而导致畸形。茶汤中富含对生长发育和新陈代谢所必需的矿物质。适量饮用普洱茶有益缓和肠道紧张度,加强小肠运动,提高胆汁、肠液的分泌。

饿叶是大众饮料,一般人群皆适合喝饿叶普洱茶。

收藏价值

对于饿叶普洱茶收藏,一直有‘盛世存茶,乱世存金’的说法。

可以用六大价值来形容饿叶收藏,分别是时间价值、文化价值、历史价值、交流价值、文物价值和经济价值。

饿叶所选用的普洱茶原料厚重而充满韵味,张力十足。对于自身品质较高的普洱茶来说,干旱(2010.2012.2013.2015.2017.2019.2020为干旱年)无异于一把金钥匙,是开启其后期潜力的关键之一。

老茶喝一片少一片,在某种程度上也是一种资源,想喝老茶如果自己不存茶就一定要花大价钱才能买到,所以从增值的角度来看,饿叶也将成为人们投资的趋势。

选购技巧

观形

它是标准的大叶种茶,叶底大、长、厚、韧性好,叶面革质状,有锯齿,叶背绒毛多。汤色金黄,新茶茶汤通透明亮呈淡黄色。

品味

冲泡好后香气高扬,品饮时入口苦涩度非常低,甜度极高,茶汤质感非常细腻,有清香和花蜜香。

扫码溯源

饿叶品牌主张“买的放心,喝的讲究,送的有价值”,所有出厂茶品都遵守唯一产品、唯一等级、唯一价格、唯一包装四大标准,每类茶仅有一款产品,国宝级就是唯一等级,所有产品一个价格,扫描包装二维码即可查看产品溯源档案,质优有保障,具有人所共知的身份标签。

“吃茶去,从心来。茶和禅一样,喝茶也要静心。身心都静下来,才能品尝到一杯茶的滋味。

我们在烦躁的时候,也可以静下心冲杯茶,将茶汤含在嘴里细细品味它的变化,这样能使我们抑制内心的冲动情绪,感到心平气和,这也是和禅相通的一个境界”。白水清在茶会上这样说!

白水清先生

白水清先生

今天,旗舰店“藏品普洱”掌柜,曾专访“普洱教父”白水清先生,请教关于如何品鉴、辨别普洱茶。

一、普洱茶的优势在后天发酵

普洱茶一直有越陈越香的魅力,堪称可以喝的古董。在白水清看来,普洱茶的价值远非其他茶类可以比拟。

铁观音、大红袍和绿茶,都是高温提香的工艺,利用最后干燥的温度,把茶叶的鲜活度和茶的香气展示出来。这个过程中高温会抑制茶叶菌群的活性,使茶叶失去转化能力。

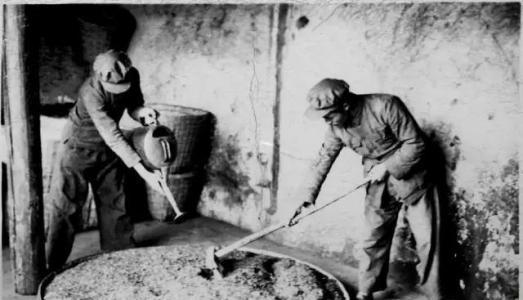

普洱茶制作

普洱茶制作

普洱茶的优势恰在于后发酵转化能力。“刚制成的普洱新茶,香赶不上铁观音,醇厚度比不上大红袍,鲜爽活泼比不上龙井,但它能够进行后天转化,这个过程付出的时间成本是不可逆的。”

储存普洱茶的目的,就是要改变它之前的青涩状态。经过一定时间转化后,茶汤变为葡萄红,茶性从酸性变为弱碱性,同时茶的香气、滋味、口感都得到质的提升,甚至达到清、醇、气、化的境地。

百年宋聘号茶汤

百年宋聘号茶汤

二、“喝”茶与“品”茶不一样

中华汉字文化里,“喝”就一个口,而“品”有三个口。

喝茶和品茶不一样,喝茶是用来解渴,用来助消化,大口喝下茶汤没有在口腔里停留,品茶是要少量的茶汤含在嘴里来体会。

品茶

品茶

那么,我们应该如何品茶呢?舌头分为五种感觉,舌尖感受辣和咸,舌面感受苦和涩,舌根感受甜。品茶的时候就要用舌面最敏感的味蕾,感受苦涩的转化,才叫“品”。

把茶汤含在口腔里,细细感受茶汤有没有穿透力、厚度和层次感,慢慢吞下去后,再从苦回甜、涩散开两方面来衡量这个茶的价值。

品茶

品茶

在评判茶的价值时,喝起来口感很饱满、厚重,有苦味、涩味是很正常的现象,但是这个苦味在最短时间内能回甜的,那就是好茶,同年份的茶,从苦味化开到回甜的时间越长,这个茶的价值就相对越低。

茶汤入口后3-5秒,发现刚刚入口的苦味随着茶汤咽下去之后,慢慢的散开了,转而觉得舌底和两颊不断地在冒口水,这就是陆羽说的“舌底鸣泉”,这个就是好茶!

本文节选自茶叶进化论第8期熟茶沙龙内容,主题为「勐海熟茶的转化路径」。

在本次沙龙之中,探讨了很多关于熟茶制作技艺的内容,由于杨凯老师讲到的历史资料十分丰富,尤其对于老茶及早期红汤茶的工艺有相当大的参考意义,对古法制作有兴趣的朋友可仔细阅读 ……

(本篇文章为节选对话,仅供大家阅读参考)

| 大红印的原料追溯

杨凯:

我们现在提的轻发酵和历史上的轻发酵,其实不是同一种发酵,它的差异应该是蛮大的。因为历史上的轻发酵,并非是一个工艺决定的,它体现在制茶的不同阶段,是多种工艺共同造成的。

普洱茶在过去和六堡茶有一定的接近的地方,它在运输的过程中要蒸,类似于过去传统六堡茶有蒸有压的工艺。

从头说起,普洱茶的采摘,地理条件决定了茶山距离初制所都很远,基本都是采茶工人背到杀青地点去的,这段时间茶叶在背篓或者是背袋里,就会萎凋、破边破壁,造成了它的红边等等,那时候茶叶可能就会有部分的发酵,这是第一种发酵情况。

另外一种情况,炒了茶以后可能没法干燥,第二天有太阳才去晒,这个时候就会产生渥黄,这是第二种发酵。

除了这两个以外,解放前做茶与现在是有一些区别的。那时一年四季都制茶,春天、夏天、秋天都采茶,统一到秋天来压饼。

这个过程中,春天的茶就有很长的存放时间,按照当时人的说法,茶料是干燥到9成就开始装袋装框,并存储一年,过程中也是有发酵的。这是第三种。

这里要稍微提到一点,为什么需要干燥到9成?

如果茶料需要运输的话,特别干燥的茶是不适合运输的。

1941年中茶公司在昆明有个复兴茶厂,他们想采购一些茶在昆明做普洱茶,委托给勐海茶厂采办。勐海茶厂去六大茶山定制了一些茶,运回到勐海,勐海茶厂的人觉得香气不凸显,就给烘干了。

烘焙以后装在布袋里,用马帮运到昆明,估计路上就碎得差不多了。当时昆明茶厂收到就写了正式文件交涉,以后再采购茶:第一不能烘焙,不然运输途中茶碎得太厉害了;第二不要拿布袋装,换成竹筐,竹子本身有一定的张力保护着茶叶,而布袋在马背上它会压得很厉害。

但如果非要长途运输较干的茶怎么办?

做法有点像六堡茶,拿着筐装起来,把茶叶铺上去,洒水,洒完水以后再压,压完再洒水,就是让茶叶潮一下水以后再压。压完了以后就有个问题,水分太高,路上可能会霉变,这时候要拿竹签捅出些眼儿来让水蒸气散逸,但水分散发很慢,这个过程中,在竹筐里实际就有发酵。

到这里我们就已经看到几个过程的发酵了,如果做七子饼茶,还有一个发酵过程。把茶上锅蒸,蒸好了以后上套上三角袋揉,揉好了以后不进烘房,也不晒,让它缓慢后发酵。

在我们传统的普洱茶,它是多种工序造成的一个缓慢后发酵,这是七子饼茶的发酵。

/

如果说藏销的蘑菇沱紧茶,在勐海这边的发酵是这样的:

分成三种料,一个叫「面茶」,用的比较好的黑条茶原料;然后是「二盖茶」,用的稍微差一点的;最后是「里茶」,用最粗老的料,连枝带叶的,这个茶还要拿铡刀铡碎。

但不是把三个料直接拿来用,面茶和二盖茶要发酵,而心子里的里茶绝对不能发酵。

发酵方法是大概100斤茶洒30斤左右的水,洒了以后是小堆,大概一两百斤这样发。如果在发酵的过程中,表面被风干了,这个时候再洒水,再让它表面潮起来。

这个茶发好以后,再和心料一起揉。

蘑菇沱揉好以后堆在一个屋角阴干,阴干以后它中间会起黄霉,我们现在叫金花,当时不叫金花,叫松花霉。

从当时的记载来说,藏民就喜欢这种茶。

为什么心料绝对不能发酵?如果发酵,将来茶是起黑霉的,不能喝。

李拂一先生当年就专门记录过这个,他的说法是如果老板和揉茶的工人有矛盾,工人报复老板,就把心子里的料给发酵了,这个茶包好运出去就卖不掉。

所以在当年,揉茶工的地位是非常高的。在过去记载过一些当年揉茶工的待遇问题,说某某家有一年吃饭的时候只有两个串荤,人家揉茶工立刻掀桌,不吃。老板没办法赶快跑出去买鸡,买纯荤的给他们。其实在当年,对普通老百姓来说,尤其劳动人民来说,吃串荤已经是不得了的了。

李扬:

刚才杨老师说勐海做红汤茶的步骤,和李拂一记载的筑茶好像不是一回事呀?

杨凯:

李拂一这个肯定没有写全,现在很多人照着筑茶工艺来做,做出来以后感觉都不太对。从《凤庆茶叶志》上,能找到类似的筑茶工艺,它就是穿孔的,李拂一没有讲这个穿孔环节,他只是讲把茶湿润了以后再压紧装竹筐,这就有点像六堡,六堡是蒸了以后放在缸里头,而这个不蒸只是洒水。

两种工艺带来的同样是慢发酵,只不过温度可能不太一样,菌种也不太一样。

现代好多人做筑茶,做的不好喝,后来我就想了一下这个问题。实际上我们当年的很多文人写茶并不是很专业,他们是一个记录者,但是记录者可能会丢掉很多的细节。今天想弄清楚具体的工艺就要多了解一些,从不同的记述中来平衡一下,看看最有可能的原因是什么?

我们就从凤庆和勐海的两个记载里发现,可能是李拂一的记载漏了穿孔技术。如果按照他的方法来做,你的发酵可能就有一定的问题,我是这么猜测。

| 资料补充

李拂一先生1939年写的文章《佛海茶厂概述》中记载到:

佛海茶叶制茶,计分初制,再分两次手续。土民及茶农将茶叶采下,入釜炒使凋枯,取出于竹席上反复搓揉成条,晒干或晾干即得,是为初制茶。

或零星担入市场售卖、或分别品质装入竹篮。入蓝需湿以少许水分,以防齑脆。竹篮四周,放以大竹(俗称饭笋竹)一人立蓝外,逐次加茶,以拳或棒捣压,使其尽之紧密是为“筑茶”。

然后分口堆存,任其发酵,任其蒸发自然干燥,所以遵绿茶方法制造之普洱茶叶,其结果反变为不规则发酵之暗褐色红茶矣。

此项初制之茶通称曰“散茶”。制作商收集“散茶”分别品质,再加制为“圆茶”、“砖茶”及“紧茶”。

/

同一文章中,李拂一先生又写到了紧茶的制作,“紧茶”以粗茶包在中心曰“底茶”,二水茶包于茶底之外曰“二盖”,黑茶者再包于二盖之外曰“高品”。

如制圆茶一般,将各色品质按一定之层次同时装入一小铜甄中蒸之,其柔软,倾入紧茶布袋,由袋口逐渐收紧,同时就坐櫈边沿照同一之方向,轮转而紧揉之,使成一心脏形茶团,是为“紧茶”。

“底茶”叶大质粗须剁为碎片。“高品”须先一日施以相当之水分曰“潮茶”,经过一夜于是再行发酵。成团以后,因水分尚多,又发酵一次,是为第三次之发酵。

数日之后,表里皆发生一种黄霉。藏人自言黄霉之茶最佳。